Мысль изреченная есть ложь.. - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mysea.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mysea.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Слова-фамилии |

Оригинал взят у  matveychev_oleg в Слова-фамилии

matveychev_oleg в Слова-фамилии

Чарльз Бойкот собственной персоной

1. Хулиган — это фамилия ирландской семьи, отличавшейся очень буйным нравом. Главным был молодой Партик Хулиган, фамилия которого то и дело мелькала в полицейских отчетах и газетных хрониках.

2. Шовинизм происходит от имени наполеоновского солдата Николя Шовена, который особенно рьяно служил Наполеону и Франции и имел привычку выражать свой патриотизм и исключительность своей страны в пафосных простонародных речах. Что примечательно, фамилия происходит от слова "лысый" (сalvinus).

3. Саксофон. Адольф Сакс представил свое изобретение как "мундштучный офиклеид". Этот инструмент назвал саксофоном друг изобретателя композитор Гектор Берлиоз в статье, посвященной изобретению, и слово тут же стало популярным

4. Сэндвич. Джон Монтегю IV граф Сэндвич занимался подготовкой кругосветной экспедиции Джеймса Кука, и, так как ему некогда было отвлекаться на еду, он придумал простой и удобный сэндвич.

5. Бойкот. Британец Чарльз Бойкот работал управляющим у одного землевладельца в Ирландии. Однажды работники устроили забастовку и стали игнорировать англичанина. А благодаря британской прессе, освещавшей эти события, фамилия Бойкот стала именем нарицательным.

6. Джакузи. Итальянец Кандидо Якуцци (Jacuzzi) изобрел джакузи (джакузи — неправильное "американское" произношение этой итальянской фамилии, которое, однако, прочно укоренилось во многих языках мира).

7. Оливье. Повар Люсьен Оливье известен как создатель рецепта знаменитого салата, оставшегося тайной, которую Оливье так и не разгласил до самой смерти.

8. Бефстроганов. Французский повар графа Александра Григорьевича Строганова изобрел это блюдо. На французский манер оно звучит как bœuf Stroganoff, то есть "говядина по-строгановски".

9. Лодырь. Немецкий врач Христиан Иванович Лодер открыл Заведение искусственных минеральных вод, в котором пациентам советовал быструю ходьбу в течение трех часов. Простой люд, глядя на эту суету, придумал выражение "лодыря гонять".

10. Шарлатан. Слово шарлатан по легенде произошло от имени французского врача Шарля Латена. Он проводил бессмысленные операции, обещая полное выздоровление, и, получив деньги, скрывался. А несчастным пациентам становилось только хуже.

11. Галиматья. Французский лекарь Галли Матье верил в целительную силу смеха. Он лечил пациентов хохотом, для чего смешил их анекдотами и разной галиматьей.

12. Пасквиль. В Риме жил один острый на язык гражданин по фамилии Пасквино. Народ его очень любил. Однажды недалеко от дома Пасквино установили статую, которую в народе назвали в его честь. Римляне по ночам стали обклеивать статую листовками, в которых язвительно высказывались о своих правителях.

13. Блютус (blue tooth — буквально "синий зуб"). Разработчики назвали эту технологию в честь короля викингов Харальда I Синезубого (Harald Blåtand), который объединил Данию и Норвегию.

14. Июль и август. Июль назван в честь Юлия Цезаря. Август — в честь римского императора Октавиана Августа.

15. Меценат. Первого из известных истории меценатов звали Гай Цильний Меценат.

16. Силуэт. Этьен де Силуэт был контролером финансов во Франции, но после неудачной попытки провести реформу был вынужден покинуть свой пост. Тогда он изобрел новый метод развлечения — обводить тень человека на стене. Эта идея так понравилась его гостям, что слава Силуэта разнеслась по всей Европе.

17. Мансарда. Архитектор Франсуа Мансар впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей носит название мансарда.

Источник

matveychev_oleg в Слова-фамилии

matveychev_oleg в Слова-фамилии

Чарльз Бойкот собственной персоной

1. Хулиган — это фамилия ирландской семьи, отличавшейся очень буйным нравом. Главным был молодой Партик Хулиган, фамилия которого то и дело мелькала в полицейских отчетах и газетных хрониках.

2. Шовинизм происходит от имени наполеоновского солдата Николя Шовена, который особенно рьяно служил Наполеону и Франции и имел привычку выражать свой патриотизм и исключительность своей страны в пафосных простонародных речах. Что примечательно, фамилия происходит от слова "лысый" (сalvinus).

3. Саксофон. Адольф Сакс представил свое изобретение как "мундштучный офиклеид". Этот инструмент назвал саксофоном друг изобретателя композитор Гектор Берлиоз в статье, посвященной изобретению, и слово тут же стало популярным

4. Сэндвич. Джон Монтегю IV граф Сэндвич занимался подготовкой кругосветной экспедиции Джеймса Кука, и, так как ему некогда было отвлекаться на еду, он придумал простой и удобный сэндвич.

5. Бойкот. Британец Чарльз Бойкот работал управляющим у одного землевладельца в Ирландии. Однажды работники устроили забастовку и стали игнорировать англичанина. А благодаря британской прессе, освещавшей эти события, фамилия Бойкот стала именем нарицательным.

6. Джакузи. Итальянец Кандидо Якуцци (Jacuzzi) изобрел джакузи (джакузи — неправильное "американское" произношение этой итальянской фамилии, которое, однако, прочно укоренилось во многих языках мира).

7. Оливье. Повар Люсьен Оливье известен как создатель рецепта знаменитого салата, оставшегося тайной, которую Оливье так и не разгласил до самой смерти.

8. Бефстроганов. Французский повар графа Александра Григорьевича Строганова изобрел это блюдо. На французский манер оно звучит как bœuf Stroganoff, то есть "говядина по-строгановски".

9. Лодырь. Немецкий врач Христиан Иванович Лодер открыл Заведение искусственных минеральных вод, в котором пациентам советовал быструю ходьбу в течение трех часов. Простой люд, глядя на эту суету, придумал выражение "лодыря гонять".

10. Шарлатан. Слово шарлатан по легенде произошло от имени французского врача Шарля Латена. Он проводил бессмысленные операции, обещая полное выздоровление, и, получив деньги, скрывался. А несчастным пациентам становилось только хуже.

11. Галиматья. Французский лекарь Галли Матье верил в целительную силу смеха. Он лечил пациентов хохотом, для чего смешил их анекдотами и разной галиматьей.

12. Пасквиль. В Риме жил один острый на язык гражданин по фамилии Пасквино. Народ его очень любил. Однажды недалеко от дома Пасквино установили статую, которую в народе назвали в его честь. Римляне по ночам стали обклеивать статую листовками, в которых язвительно высказывались о своих правителях.

13. Блютус (blue tooth — буквально "синий зуб"). Разработчики назвали эту технологию в честь короля викингов Харальда I Синезубого (Harald Blåtand), который объединил Данию и Норвегию.

14. Июль и август. Июль назван в честь Юлия Цезаря. Август — в честь римского императора Октавиана Августа.

15. Меценат. Первого из известных истории меценатов звали Гай Цильний Меценат.

16. Силуэт. Этьен де Силуэт был контролером финансов во Франции, но после неудачной попытки провести реформу был вынужден покинуть свой пост. Тогда он изобрел новый метод развлечения — обводить тень человека на стене. Эта идея так понравилась его гостям, что слава Силуэта разнеслась по всей Европе.

17. Мансарда. Архитектор Франсуа Мансар впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей носит название мансарда.

Источник

|

Метки: интересное |

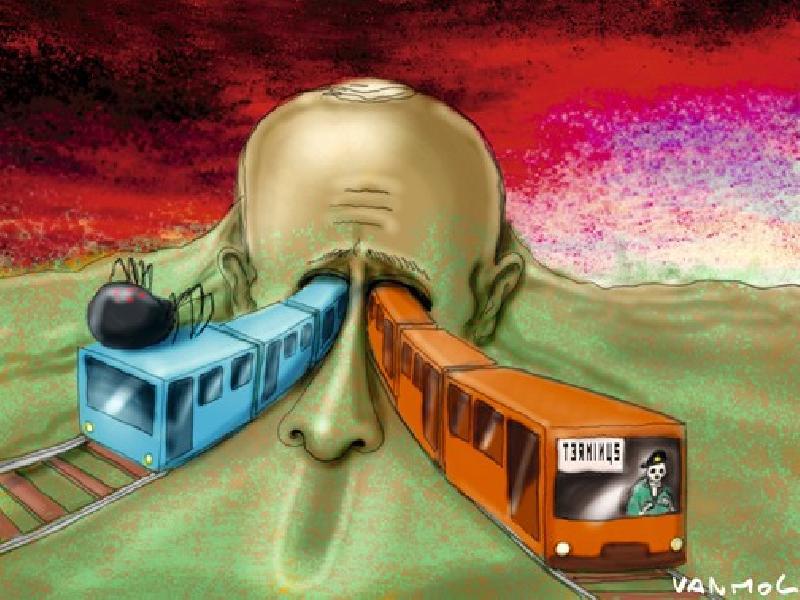

карикатура в бельгийском журнале |

Оригинал взят у  ledy_lisichka в карикатура в бельгийском журнале

ledy_lisichka в карикатура в бельгийском журнале

Оригинал взят у  ivan_kupala в Для скорбящих.

ivan_kupala в Для скорбящих.

ivan_kupala в Для скорбящих.

ivan_kupala в Для скорбящих.Уже забыли весёлые картинки в одном из бельгийских журналов, посвящённых теракту в московском метро?

Извиниться, кстати отказались https://lenta.ru/news/2010/04/12/refuse/

Извиниться, кстати отказались https://lenta.ru/news/2010/04/12/refuse/

|

Метки: террор |

Без заголовка |

Не знаю, как бельгийцев, а меня эти теракты напугали почему-то. Нет больше в мире безопасных мест. Помню чувства покоя и неспешной, мирной жизни, которое возникало, когда мы бродили по Брюсселю. Швейцария казалась слегка похожей на декорацию, а Брюссель был такой уютный. И вот: нет больше мира. Нигде.

|

|

ТАРКОВСКИЕ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (часть 79) |

Оригинал взят у  sergey_v_fomin в ТАРКОВСКИЕ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (часть 79)

sergey_v_fomin в ТАРКОВСКИЕ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (часть 79)

«Угодника святые мощи» (продолжение)

Вскоре, однако, дом в Звенигороде на Таракановской улице отобрали под общежитие. (Хозяйкой его была мать Софьи Дмитриевны Успенской – Мария Федоровна Лепахина – дочь звенигородского купца Федора Сказочкина, построившего дом, в котором они жили.)

Однако в 1924 г. М.М. Успенскому удалось получить земельный участок на Городке под застройку.

Построившись, Михаил Михайлович со своей семьей жил на даче с апреля до глубокой осени.

Место это было особое.

Дорога на Городок. Дореволюционная открытка.

Городок – так издревле называют его звенигородцы – расположен справа по дороге из самого города в монастырь.

Само это место теснейшим образом связано с князем Юрием Звенигородским (1374†1434), скончавшим свои дни Великим Князем Московским.

Юрий Дмитриевич был сыном Великого Князя Димитрия Донского, крестника Преподобного Сергия, духовно окормляясь у его ученика – Преподобного Саввы.

Вид на Городок со стороны Верхнего Посада. Фото 1899 г. и середины 1950-х гг.

По просьбе Юрия Дмитриевича, в 1398 г. игумен Савва переехал в основанный этим князем Сторожевский монастырь.

В 1395-1396 гг., по приглашению Преподобного и его духовного сына, в Звенигород прибыл со своей иконописной дружиной Андрей Рублев. Мастера расписали построенный усердием князя монастырский собор Рождества Пресвятой Богородицы и другой храм: Ея же честнаго Успения – на Городке, рядом с резиденцией Юрия Дмитриевича.

Успенский собор и деревянный храм Богоявления Господня. Фото 1899 г.

Церкви, посвященные праздникам – подобно альфе и омеге – открывающему и завершающему год по принятому тогда календарю, несут еще и память о конкретных исторических событиях, связанных с отцом заказчика (Великим Князем Димитрием Донским) и всей Русской историей.

В 1378 г. в день Успения Пресвятой Богородицы войска под его водительством одержали победу на реке Воже. А в 1380 г., на Рождество Божией Матери состоялась кровопролитная Куликовская битва.

Сохранившиеся на Городке валы свидетельствуют о находившейся здесь когда-то крепости. Где-то тут стоял и княжеский дворец, следы которого до сих пор не найдены.

Городок. Место, где был княжеский дворец Юрия Дмитриевича. Дореволюционная открытка.

Городок – одно из красивейших и, вместе с тем, легко узнаваемых мест Звенигородья.

Поэтический пейзаж вкупе с архитектурной жемчужиной – Успенским собором – привлекал внимание многих живописцев.

М.В. Якунчикова. Пейзаж. 1893-1895 гг.

Б.В. Щербаков. Звенигородский мотив. 1971 г.

Е.П. Биткин. Подледный лов (Звенигород). 1990 г.

С.В. Пятницкая. На Городке (в Звенигороде). 2010 г.

В картинах некоторых художников храм приобретает обобщенне черты, становясь своего рода символом Звенигорода и – даже еще шире – Древней Руси.

Н.К. Рерих. «И мы открываем врата». 1922 г.

Т.А. Маврина. Звенигород. Гора. 1968 г.

Т.А. Маврина. Звенигород. 1969 г.

Две картины Софьи Пятницкой.

Случайная находка в 1918 г. экспедицией Центральных реставрационных мастерских в сарае близ Успенского храма трех икон т.н. «Звенигородского чина» на протяжении почти что восьмидесяти лет была общим местом в исследованиях, посвященных этим знаменитым иконам Рублевских писем.

Впервые о том, как в действительности обстояло дело, на посвященной Тысячелетию Крещения Руси конференции, проводившейся в Институте искусствознания, рассказала одна из старейших и заслуженных ученых, искусствовед О.И. Подобедова (1912†1999).

В своем выступлении (сохранилась его фонограмма) Ольга Ильинична поведала о том, что, действительно, эти три иконы деисусного чина (Спас Вседержитель, Архангел Михаил и Апостол Павел), наряду со всеми другими образами из иконостаса, находились в кладовой.

Однако лишь по той причине, что в соборе шли ремонтные работы. Внимание на них московских реставраторов обратил молодой весьма образованный священник Димитрий Крылов. Действовал же он на свой страх и риск, без благословения благочинного и архиерея.

Не желая ему неприятностей, а также учитывая общий богоборческий тон того времени, по взаимному согласию, и была придумана, а затем и запущена в оборот легенда об обнаружении учеными в сарае «удаленных за ненадобностью» представителями «необразованного духовенства» шедевров древнерусского искусства.

За прошедшее с той памятной конференции время были найдены дополнительные любопытные данные об этом священнике.

Отец Димитрий Крылов (1889†1966) был коренным москвичом. И по отцу и по матери происходил он из поповичей. Он был четвертым ребенком в многодетной семье протоиерея Александра – настоятеля одного из замоскворецких храмов.

Димитрий Крылов – студент Заиконоспасского духовного училища.

Жизненный путь его складывался так же, как и у других представителей его сословия: церковноприходская школа, Заиконоспасское духовное училище (1905), Московская духовная семинария (1912), после чего в течение двух лет он был учителем Якиманской церковноприходской школы.

Димитрий Крылов – выпускник Московской духовной семинарии.

21 апреля 1914 г. Дмитрий Александрович обвенчался с Верой Константиновной Пономаревой, дочерью недавно скончавшегося благочинного 1-го округа Звенигородского уезда, настоятеля Успенского собора на Городке.

В том же месяце Д.А. Крылова рукоположили в священники, определив на место покойного тестя (практика, обычная для того времени).

Священник Димитрий Крылов со своей матушкой Верой Константиновной.

Поселившись с матушкой в небольшом домике, унаследованном от ее родителя, молодой священник озаботился, прежде всего, состоянием древнего собора, к тому времени основательно запущенного. Уже в следующем 1915 г. о. Димитрий пригласил на Городок реставрационную комиссию из Кремлевских мастерских, руководил которой доцент кафедры Церковной археологии Московской Духовной Академии магистр богословия Н.Д. Протасов.

В отделе рукописей Третьяковской галереи исследователи обнаружили датированное 25 сентября 1918 г. заявление Николая Дмитриевича, удостоверяющее необходимость реставрации, вкупе с отчетами об уже проведенных работах.

Безпокойство священника о состоянии собора было весьма своевременным: комиссия нашла состояние обследованных фресок угрожающим. Чтобы открыть к ним доступ, по указанию специалистов, был разобран иконостас.

Именно так в поле зрения о. Димитрия Крылова и попали те иконы мз «Звенигородского чина», на которые он тут же обратил внимание реставраторов.

Рука Андрея Рублева – по силе несомненного таланта – была опознана сразу.

«Сейчас, – описывал И.Э. Грабарь свои первые впечатления от встречи с этими Рублевскими образами, – когда они висят на стене большого иконного зала Исторического музея, рядом с ними всё тускнеет и мельчает, даже наиболее сильные из известнейших памятников древней живописи».

«Звенигородский чин».

Такое развитие событий – еще раз подчеркнем это – стало возможным благодаря высокой культуре и образованности священника, привитыми ему еще в семье.

О царивших там взглядах на образование и культуру, можно судить по дневнику протоиерея Александра Крылова, обнаруженному исследователями:

«Образование человека состоит в вождении воли его к добру. А что есть добро? Следствие господства разумной способности по порядку над чувственностью. Пребывание в сем порядке составляет нравственность» (Святитель Дмитрий Ростовский).

«Традиции, науки и искусства должны быть уважаемы, только они противодействуют глупости» (немецкий философ Карл фон Эккартсгаузен).

Помимо обычных школьных предметов, дети в семье Крыловых занимались музыкой с учительницей, выпускницей Московской консерватории. Отец Димитрий, например, научившись играть на скрипке, не расставался с ней уже до конца своих дней.

Всё это было одним из заметных веяний того времени: вспомним здесь хотя бы отца Павла Флоренского и встречное движение, олицетворением которого был Алексей Федорович Лосев.

Эта наметившая, было, тенденция – в силу известных внешних причин – не получила развития, однако, конечно же, и не прошла безследно…

Опасения молодого настоятеля Успенского собора, просившего реставраторов не упоминать его имени в связи находкой древних икон, были вполне обоснованы.

И дело было не в одном лишь церковном начальстве…

Произошедшая с целью проведения реставрационных работ разборка иконостаса вызвала, согласно дошедшим до нас документам, «сильное волнение среди местного населения; священнику за допущение этих работ угрожал арест».

В результате о. Димитрий вместе с матушкой и малыми детьми (Серафимом и Татьяной) вынуждены были даже спешно выехать на время в Серпухов. Реставрационные работы также прервались.

Тенденции диалога «светского» и «церковного», которые мы наблюдаем ныне, крайне далеки не только от идеала, но и от того, что было, казалось, уже достигнуто в начале XX века.

Причина – известный «агрессивный» дух той и другой стороны. Речь не о «культуре», «науке» или «искусстве», ибо и то, и другое, и третье может (и должно – в идеале) быть духовным (церковным).

Речь о корпоративизме, о нежелании слышать и понимать друг друга.

Проблема эта, еще раз подчеркнем, обоюдная.

Даже Фридрих Горенштейн и тот сетовал: «Уж и искусство, святой Подарок Господа, научился человек обращать против Того, Кто Подарил».

Но есть и другая сторона проблемы.

Все мы помним, как в самом начале перестройки среди активно воцерковлявшейся интеллигенции ходили коллективные письма с требованием передачи некоторых святынь и ценностей Церкви. (Подписывал их и я.)

К сожалению, реальность вскоре продемонстрировала нам (тем, кто хотел задумываться, разумеется) действительное положение вещей. Во-первых, то, что мы – лишь потомки тех подлинных вкладчиков/жертвователей/создателей, а не сами они. Во-вторых, возникли некоторые сомнения в том, что церковная иерархия (не Церковь как Тело Христово, а именно земная организация) – подлинно является преемницей той прежней.

Не изгнанные когда-то обитатели, а уж тем более не Святая Русь вернулась в возвращенные обители и храмы.

Прошло совсем немного времени и мы увидели стыдливо замалчиваемое или нарочито раздуваемое (что по сути одно и то же!) вышибание / выживание (где как получается) музеев из переданных Церкви монастырей.

Или вот другая совершенно случайно знаемая мною историю. Русская эмигрантка, потомок одного из Членов Русской Императорской Фамилии, передала в некую «возрожденную обитель» реликвии: молитвослов, подписанный ее предку Царем-Мучеником, и другие подобные реликвии…

Духовное руководство сменилось, а вместе с ним исчезли и всякие следы этих – и кто его знает еще каких иных – подношений…

Конечно, и в музеях бывают пропажи. Но там известным ограничителем выступает Уголовный кодекс.

В церковной обители есть страж, конечно, понадежнее: страх Божий. При условии, разумеется, что есть сама эта вера в Бога…

Успенский собор. Фото 1972 г.

Ну, а мы снова вернемся к отцу Димитрию Крылову.

Лишь в 1921 г. он смог возвратиться в приход, чтобы продолжить прерванное не по его воле служение.

Дальнейшие события вполне подтвердили правоту священника. Родные его вспоминали о его рассказах, как в 1920-е годы в Звенигороде древние иконы вывозили вместе с утильсырьем за город на телегах, там кололи как дрова и жгли на кострах.

Священник Димитрий Крылов с домочадцами во дворе Успенского собора на Городке.

Начали с икон и храмов – закончили людьми. 16 ноября 1932 г., по доносу участкового инспектора, о. Димитрия Крылова арестовали.

Допрашиваемые показывали: «К Крылову много приходят на дом людей из крестьян-колхозников, которые жаловались ему о том, что жить тяжело и работать в колхозе, что нам делать. Крылов отвечал: “Сами пошли в колхоз, будет хуже, но молитесь Богу, и Он вам поможет терпеть, всякая власть от Бога”».

Решением «тройки» по обвинению в «антисоветской агитации» священник был приговорен к трем годам лагерей. Наказание отбывал в Белбалтлаге и на Колыме.

По освобождении служил в сельских храмах Владимiрской области, пока, в декабре 1956 г. его не уволили за штат.

Протоиерей Димитрий Крылов.

Скончался он 12 января 1966 г. в поселке Лежнево Ивановской области. Похоронили о. Димитрия Крылова, согласно его последней воле, на городском кладбище Владимiра рядом с матушкой Верой Константиновной.

Протоиерей Димитрий Крылов с матушкой Верой Константиновной (за неделю до ее кончины) в кругу семьи. 1961 г.

Рядом с отцом Дмитрием Крыловым, на том же Городке, совершал свое несение Креста и М.М. Успенский.

К 1925 г. Михаил Михайлович занимал должность главного художника Государственного исторического музея в Москве. В 1928 г. он перешел на такую же должность в Музей Революции. По тем временам это означало явный карьерный рост. Ему было присвоено звание Заслуженного художника РСФСР.

Хорошо знавшая семью Успенских местная жительница Евгения Васильевна Тихонова вспоминала: «У них дом стоял рядом с храмом, на Городке. Они были очень религиозными. Летом всегда венки делали на иконы в храм, у них цветов всегда много было».

Вначале М.М. Успенский хранил мощи Преподобного Саввы на своей даче.

О дальнейшем перемещении мощей существуют противоречивые сведения. Объясняется это тем, что М.М. Успенский хранил всё в секрете даже от своих ближайших родных. Вот почему сообщаемые ими ныне сведения содержат крайне противоречивые данные.

Несомненно, одно: осенью 1941 г., когда была реальна угроза захвата Звенигорода немцами, Михаил Михайлович перевез мощи на свою московскую квартиру на улице Усиевича.

Продолжение следует.

sergey_v_fomin в ТАРКОВСКИЕ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (часть 79)

sergey_v_fomin в ТАРКОВСКИЕ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (часть 79)

«Угодника святые мощи» (продолжение)

Вскоре, однако, дом в Звенигороде на Таракановской улице отобрали под общежитие. (Хозяйкой его была мать Софьи Дмитриевны Успенской – Мария Федоровна Лепахина – дочь звенигородского купца Федора Сказочкина, построившего дом, в котором они жили.)

Однако в 1924 г. М.М. Успенскому удалось получить земельный участок на Городке под застройку.

Построившись, Михаил Михайлович со своей семьей жил на даче с апреля до глубокой осени.

Место это было особое.

Дорога на Городок. Дореволюционная открытка.

Городок – так издревле называют его звенигородцы – расположен справа по дороге из самого города в монастырь.

Само это место теснейшим образом связано с князем Юрием Звенигородским (1374†1434), скончавшим свои дни Великим Князем Московским.

Юрий Дмитриевич был сыном Великого Князя Димитрия Донского, крестника Преподобного Сергия, духовно окормляясь у его ученика – Преподобного Саввы.

Вид на Городок со стороны Верхнего Посада. Фото 1899 г. и середины 1950-х гг.

По просьбе Юрия Дмитриевича, в 1398 г. игумен Савва переехал в основанный этим князем Сторожевский монастырь.

В 1395-1396 гг., по приглашению Преподобного и его духовного сына, в Звенигород прибыл со своей иконописной дружиной Андрей Рублев. Мастера расписали построенный усердием князя монастырский собор Рождества Пресвятой Богородицы и другой храм: Ея же честнаго Успения – на Городке, рядом с резиденцией Юрия Дмитриевича.

Успенский собор и деревянный храм Богоявления Господня. Фото 1899 г.

Церкви, посвященные праздникам – подобно альфе и омеге – открывающему и завершающему год по принятому тогда календарю, несут еще и память о конкретных исторических событиях, связанных с отцом заказчика (Великим Князем Димитрием Донским) и всей Русской историей.

В 1378 г. в день Успения Пресвятой Богородицы войска под его водительством одержали победу на реке Воже. А в 1380 г., на Рождество Божией Матери состоялась кровопролитная Куликовская битва.

Сохранившиеся на Городке валы свидетельствуют о находившейся здесь когда-то крепости. Где-то тут стоял и княжеский дворец, следы которого до сих пор не найдены.

Городок. Место, где был княжеский дворец Юрия Дмитриевича. Дореволюционная открытка.

Городок – одно из красивейших и, вместе с тем, легко узнаваемых мест Звенигородья.

Поэтический пейзаж вкупе с архитектурной жемчужиной – Успенским собором – привлекал внимание многих живописцев.

М.В. Якунчикова. Пейзаж. 1893-1895 гг.

Б.В. Щербаков. Звенигородский мотив. 1971 г.

Е.П. Биткин. Подледный лов (Звенигород). 1990 г.

С.В. Пятницкая. На Городке (в Звенигороде). 2010 г.

В картинах некоторых художников храм приобретает обобщенне черты, становясь своего рода символом Звенигорода и – даже еще шире – Древней Руси.

Н.К. Рерих. «И мы открываем врата». 1922 г.

Т.А. Маврина. Звенигород. Гора. 1968 г.

Т.А. Маврина. Звенигород. 1969 г.

Две картины Софьи Пятницкой.

Случайная находка в 1918 г. экспедицией Центральных реставрационных мастерских в сарае близ Успенского храма трех икон т.н. «Звенигородского чина» на протяжении почти что восьмидесяти лет была общим местом в исследованиях, посвященных этим знаменитым иконам Рублевских писем.

Впервые о том, как в действительности обстояло дело, на посвященной Тысячелетию Крещения Руси конференции, проводившейся в Институте искусствознания, рассказала одна из старейших и заслуженных ученых, искусствовед О.И. Подобедова (1912†1999).

В своем выступлении (сохранилась его фонограмма) Ольга Ильинична поведала о том, что, действительно, эти три иконы деисусного чина (Спас Вседержитель, Архангел Михаил и Апостол Павел), наряду со всеми другими образами из иконостаса, находились в кладовой.

Однако лишь по той причине, что в соборе шли ремонтные работы. Внимание на них московских реставраторов обратил молодой весьма образованный священник Димитрий Крылов. Действовал же он на свой страх и риск, без благословения благочинного и архиерея.

Не желая ему неприятностей, а также учитывая общий богоборческий тон того времени, по взаимному согласию, и была придумана, а затем и запущена в оборот легенда об обнаружении учеными в сарае «удаленных за ненадобностью» представителями «необразованного духовенства» шедевров древнерусского искусства.

За прошедшее с той памятной конференции время были найдены дополнительные любопытные данные об этом священнике.

Отец Димитрий Крылов (1889†1966) был коренным москвичом. И по отцу и по матери происходил он из поповичей. Он был четвертым ребенком в многодетной семье протоиерея Александра – настоятеля одного из замоскворецких храмов.

Димитрий Крылов – студент Заиконоспасского духовного училища.

Жизненный путь его складывался так же, как и у других представителей его сословия: церковноприходская школа, Заиконоспасское духовное училище (1905), Московская духовная семинария (1912), после чего в течение двух лет он был учителем Якиманской церковноприходской школы.

Димитрий Крылов – выпускник Московской духовной семинарии.

21 апреля 1914 г. Дмитрий Александрович обвенчался с Верой Константиновной Пономаревой, дочерью недавно скончавшегося благочинного 1-го округа Звенигородского уезда, настоятеля Успенского собора на Городке.

В том же месяце Д.А. Крылова рукоположили в священники, определив на место покойного тестя (практика, обычная для того времени).

Священник Димитрий Крылов со своей матушкой Верой Константиновной.

Поселившись с матушкой в небольшом домике, унаследованном от ее родителя, молодой священник озаботился, прежде всего, состоянием древнего собора, к тому времени основательно запущенного. Уже в следующем 1915 г. о. Димитрий пригласил на Городок реставрационную комиссию из Кремлевских мастерских, руководил которой доцент кафедры Церковной археологии Московской Духовной Академии магистр богословия Н.Д. Протасов.

В отделе рукописей Третьяковской галереи исследователи обнаружили датированное 25 сентября 1918 г. заявление Николая Дмитриевича, удостоверяющее необходимость реставрации, вкупе с отчетами об уже проведенных работах.

Безпокойство священника о состоянии собора было весьма своевременным: комиссия нашла состояние обследованных фресок угрожающим. Чтобы открыть к ним доступ, по указанию специалистов, был разобран иконостас.

Именно так в поле зрения о. Димитрия Крылова и попали те иконы мз «Звенигородского чина», на которые он тут же обратил внимание реставраторов.

Рука Андрея Рублева – по силе несомненного таланта – была опознана сразу.

«Сейчас, – описывал И.Э. Грабарь свои первые впечатления от встречи с этими Рублевскими образами, – когда они висят на стене большого иконного зала Исторического музея, рядом с ними всё тускнеет и мельчает, даже наиболее сильные из известнейших памятников древней живописи».

«Звенигородский чин».

Такое развитие событий – еще раз подчеркнем это – стало возможным благодаря высокой культуре и образованности священника, привитыми ему еще в семье.

О царивших там взглядах на образование и культуру, можно судить по дневнику протоиерея Александра Крылова, обнаруженному исследователями:

«Образование человека состоит в вождении воли его к добру. А что есть добро? Следствие господства разумной способности по порядку над чувственностью. Пребывание в сем порядке составляет нравственность» (Святитель Дмитрий Ростовский).

«Традиции, науки и искусства должны быть уважаемы, только они противодействуют глупости» (немецкий философ Карл фон Эккартсгаузен).

Помимо обычных школьных предметов, дети в семье Крыловых занимались музыкой с учительницей, выпускницей Московской консерватории. Отец Димитрий, например, научившись играть на скрипке, не расставался с ней уже до конца своих дней.

Всё это было одним из заметных веяний того времени: вспомним здесь хотя бы отца Павла Флоренского и встречное движение, олицетворением которого был Алексей Федорович Лосев.

Эта наметившая, было, тенденция – в силу известных внешних причин – не получила развития, однако, конечно же, и не прошла безследно…

Опасения молодого настоятеля Успенского собора, просившего реставраторов не упоминать его имени в связи находкой древних икон, были вполне обоснованы.

И дело было не в одном лишь церковном начальстве…

Произошедшая с целью проведения реставрационных работ разборка иконостаса вызвала, согласно дошедшим до нас документам, «сильное волнение среди местного населения; священнику за допущение этих работ угрожал арест».

В результате о. Димитрий вместе с матушкой и малыми детьми (Серафимом и Татьяной) вынуждены были даже спешно выехать на время в Серпухов. Реставрационные работы также прервались.

Тенденции диалога «светского» и «церковного», которые мы наблюдаем ныне, крайне далеки не только от идеала, но и от того, что было, казалось, уже достигнуто в начале XX века.

Причина – известный «агрессивный» дух той и другой стороны. Речь не о «культуре», «науке» или «искусстве», ибо и то, и другое, и третье может (и должно – в идеале) быть духовным (церковным).

Речь о корпоративизме, о нежелании слышать и понимать друг друга.

Проблема эта, еще раз подчеркнем, обоюдная.

Даже Фридрих Горенштейн и тот сетовал: «Уж и искусство, святой Подарок Господа, научился человек обращать против Того, Кто Подарил».

Но есть и другая сторона проблемы.

Все мы помним, как в самом начале перестройки среди активно воцерковлявшейся интеллигенции ходили коллективные письма с требованием передачи некоторых святынь и ценностей Церкви. (Подписывал их и я.)

К сожалению, реальность вскоре продемонстрировала нам (тем, кто хотел задумываться, разумеется) действительное положение вещей. Во-первых, то, что мы – лишь потомки тех подлинных вкладчиков/жертвователей/создателей, а не сами они. Во-вторых, возникли некоторые сомнения в том, что церковная иерархия (не Церковь как Тело Христово, а именно земная организация) – подлинно является преемницей той прежней.

Не изгнанные когда-то обитатели, а уж тем более не Святая Русь вернулась в возвращенные обители и храмы.

Прошло совсем немного времени и мы увидели стыдливо замалчиваемое или нарочито раздуваемое (что по сути одно и то же!) вышибание / выживание (где как получается) музеев из переданных Церкви монастырей.

Или вот другая совершенно случайно знаемая мною историю. Русская эмигрантка, потомок одного из Членов Русской Императорской Фамилии, передала в некую «возрожденную обитель» реликвии: молитвослов, подписанный ее предку Царем-Мучеником, и другие подобные реликвии…

Духовное руководство сменилось, а вместе с ним исчезли и всякие следы этих – и кто его знает еще каких иных – подношений…

Конечно, и в музеях бывают пропажи. Но там известным ограничителем выступает Уголовный кодекс.

В церковной обители есть страж, конечно, понадежнее: страх Божий. При условии, разумеется, что есть сама эта вера в Бога…

Успенский собор. Фото 1972 г.

Ну, а мы снова вернемся к отцу Димитрию Крылову.

Лишь в 1921 г. он смог возвратиться в приход, чтобы продолжить прерванное не по его воле служение.

Дальнейшие события вполне подтвердили правоту священника. Родные его вспоминали о его рассказах, как в 1920-е годы в Звенигороде древние иконы вывозили вместе с утильсырьем за город на телегах, там кололи как дрова и жгли на кострах.

Священник Димитрий Крылов с домочадцами во дворе Успенского собора на Городке.

Начали с икон и храмов – закончили людьми. 16 ноября 1932 г., по доносу участкового инспектора, о. Димитрия Крылова арестовали.

Допрашиваемые показывали: «К Крылову много приходят на дом людей из крестьян-колхозников, которые жаловались ему о том, что жить тяжело и работать в колхозе, что нам делать. Крылов отвечал: “Сами пошли в колхоз, будет хуже, но молитесь Богу, и Он вам поможет терпеть, всякая власть от Бога”».

Решением «тройки» по обвинению в «антисоветской агитации» священник был приговорен к трем годам лагерей. Наказание отбывал в Белбалтлаге и на Колыме.

По освобождении служил в сельских храмах Владимiрской области, пока, в декабре 1956 г. его не уволили за штат.

Протоиерей Димитрий Крылов.

Скончался он 12 января 1966 г. в поселке Лежнево Ивановской области. Похоронили о. Димитрия Крылова, согласно его последней воле, на городском кладбище Владимiра рядом с матушкой Верой Константиновной.

Протоиерей Димитрий Крылов с матушкой Верой Константиновной (за неделю до ее кончины) в кругу семьи. 1961 г.

Рядом с отцом Дмитрием Крыловым, на том же Городке, совершал свое несение Креста и М.М. Успенский.

К 1925 г. Михаил Михайлович занимал должность главного художника Государственного исторического музея в Москве. В 1928 г. он перешел на такую же должность в Музей Революции. По тем временам это означало явный карьерный рост. Ему было присвоено звание Заслуженного художника РСФСР.

Хорошо знавшая семью Успенских местная жительница Евгения Васильевна Тихонова вспоминала: «У них дом стоял рядом с храмом, на Городке. Они были очень религиозными. Летом всегда венки делали на иконы в храм, у них цветов всегда много было».

Вначале М.М. Успенский хранил мощи Преподобного Саввы на своей даче.

О дальнейшем перемещении мощей существуют противоречивые сведения. Объясняется это тем, что М.М. Успенский хранил всё в секрете даже от своих ближайших родных. Вот почему сообщаемые ими ныне сведения содержат крайне противоречивые данные.

Несомненно, одно: осенью 1941 г., когда была реальна угроза захвата Звенигорода немцами, Михаил Михайлович перевез мощи на свою московскую квартиру на улице Усиевича.

Продолжение следует.

|

Метки: Звенигород |

Без заголовка |

«Образование человека состоит в вождении воли его к добру. А что есть добро? Следствие господства разумной способности по порядку над чувственностью. Пребывание в сем порядке составляет нравственность» (Святитель Дмитрий Ростовский).

|

Метки: образование |

Зверства циркового закулисья |

"Китайский цирк умеет делать чудеса..." Но цена этих чудес высока. Тренировать будущих артистов начинают с раннего детства. Там нет слов "не могу", только "надо", там никто не обращает внимания на боль и слёзы. И вот когда циркач всё это преодолеет, он станет волшебником, творящим чудеса на цирковой арене. А наградой за годы боли и слез будут аплодисменты и восторг почтеннейшей публики. Вы говорите, что надо запретить выступления в цирке животных? А детей вам не жалко? Их тоже никто не спрашивает, хотят они так страдать, или нет

Nir Elias. Reuters. 2007

И думается мне, что над маленькими гимнастками так издеваются во всех странах мира

Nir Elias. Reuters. 2007

И думается мне, что над маленькими гимнастками так издеваются во всех странах мира

|

Метки: цирк дети |

Последняя любовь короля |

Последняя любовь доброго короля Генриха IV - Шарлотта Маргарита де Монморанси.

Шарлотта-Маргарита де Монморанси (11 мая 1594 — 2 декабря 1650, Шатийон-сюр-Луар) — дочь коннетабля Генриха I де Монморанси и его второй жены Луизы де Бюдо, возлюбленная Генриха IV, супруга 3-го принца Конде, мать Великого Конде, наследница и хозяйка Шантийи. Шарлотта - женщина сложной судьбы, повторяющая судьбу Елены Прекрасной, только наоборот. Похитил её законный муж, а пытался отнять влюбленный король. Генрих был готов воевать, разрушать города, чтобы вернуть даму своего сердца

В 15-летнем возрасте девушка была представлена Дианой ко двору, где была назначена фрейлиной королевы Марии Медичи, жены Генриха IV. Король влюбился в Шарлотту, разорвал её помолвку с Бассомпьером и выдал замуж за Конде, принца крови, надеясь, что тот будет покладистым мужем королевской фаворитки. Свадьба состоялась в мае 1609 года, а вскоре после неё принц Конде увёз жену подальше от влюблённого короля в провинцию, проявив неблагодарность и редкостного коварства

Муж прекрасной Шарлотты, Генрих II де Бурбон, третий принц Конде

Генрих последовал за беглецами, но ему удалось увидеться с Шарлоттой лишь один раз в Амьене. Через некоторое время принц Конде бежал с женой в Брюссель, под защиту испанского наместника эрцгерцога Альбрехта. Король поручил маркизу де Кёвру похитить принцессу. Однако Конде предупредили о готовящемся побеге, и он нарушил планы Генриха. В ярости король потребовал от эрцгерцога выдачи принцессы, угрожая оккупацией Брабанта французскими войсками. Его убийство Равальяком 14 мая 1610 года остановило военные приготовления.

После смерти короля супруги вернулись во Францию. В 1616 году Конде принял участие в заговоре против Кончини, был арестован и подвергнут тюремному заключению. Принцесса ходатайствовала о воссоединении с мужем, и Людовик XIII исполнил её желание. До своего освобождения в 1620 году супруги находились в Венсеннском замке, куда Конде перевели из Бастилии и где родилась их дочь, Анна-Женевьева.

Шарлотта де Монморанси, принцесса Конде

После рождения третьего ребёнка муж оставил Шарлотту, забрав с собой старшего сына. Шарлотта жила в столичном дворце Конде, воспитывая двух младших детей.

Принцесса Конде, красивая женщина, в меру набожная, образованная, пользовалась неизменным уважением при королевском дворе. Она не любила кардинала Ришельё, но никогда не вмешивалась в интриги против него. Была постоянной посетительницей знаменитого салона госпожи де Рамбуйе.

|

Метки: женщины |

Был ли покойный нравственным человеком? |

Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. (с)

У нас в гостях сегодня Павел Пестель, законченный злодей, чьи мысли о будущем России поклонники декабристов не читают, а главное, стараются не замечать. Душка, приказывавший запарывать солдат до полусмерти, чтобы вызвать ненависть к кровавому режЫму . Материал из журнала "Историк", как и обещала. Разбита в пух и прах романтическая версия о том, что декабристский бунт был не более, чем забавой взрослых шалунов, которые ничего плохого не делали, только языками чесали

"

3 января в столицу привезли руководителя Южного общества полковника Павла Пестеля (он был арестован в Тульчине по доносу еще за день до восстания на Сенатской площади). В тот же день состоялась его беседа с Николаем I – один на один, без свидетелей. В позднейших мемуарах император напишет: «Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг».

Как и Трубецкому, Пестелю было что скрывать. Недавние архивные разыскания показали, что, готовя государственный переворот, полковник бестрепетно использовал безграничное доверие к нему главнокомандующего 2-й армией – престарелого генерала Петра Витгенштейна, не гнушался шантажом и подкупом непосредственных начальников, пытался воспользоваться не только полковыми средствами Вятского полка, коего являлся командиром, но и бюджетом 2-й армии. При этом основную ставку он делал отнюдь не на тайное общество: реальная подготовка к реальному восстанию шла в недрах упомянутой выше армии; в сферу собственных интересов Пестель включил немало влиятельных офицеров и генералов...

Пестель огласил, что цареубийство как «способ действий» рассматривалось участниками тайных обществ. В дальнейшем именно он поведал следствию о большинстве «цареубийственных» эпизодов деятельности заговорщиков. А согласно российским законам и, в частности, известному 19-му воинскому артикулу, умысел на цареубийство приравнивался к самому деянию.

Пестель давал показания – а в свете распространялись слухи о его «особых отношениях» со следствием. Определенные сведения на этот счет имел в своем распоряжении хорошо информированный Александр Тургенев, в прошлом крупный государственный чиновник. В письме к брату Николаю, декабристу и политическому эмигранту, он отмечал, что в период следствия «слышал» о том, как «Пестель, играя совестию своею и судьбою людей, предлагал составлять вопросы, на кои ему же отвечать надлежало». Впоследствии эти слухи дошли до товарищей по заговору. Декабрист Андрей Розен писал в мемуарах: «Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ»»...

Революционная тактика декабристов, их деятельность по организации военного переворота не сводимы, конечно, к обсуждению способов цареубийства и форм будущего устройства России. Тот же Пестель много времени и сил отдал тому, чтобы путем откровенных разговоров, а также посредством шантажа и подкупа привлечь на свою сторону армейский генералитет. И к концу 1825 года он вполне мог рассчитывать если не на поддержку, то на нейтралитет своих бригадного и дивизионного командиров и даже высшего руководства армии. Столь же активно и в этом же направлении действовал и Сергей Трубецкой. Именно эта деятельность по организации революционного переворота в России в 1820-е годы нуждается в самом тщательном исследовании.

Коль скоро декабристы хотели произвести в России революцию, они задумывались (просто не могли не задумываться!) над источниками ее финансирования. А поскольку большинство заговорщиков были людьми военными, деньги они изыскивали прежде всего в сфере финансирования как отдельных воинских подразделений, так и всей армии. В деле подготовки переворота верным помощником Пестеля был генерал-интендант 2-й армии Алексей Юшневский – человек, от которого зависело снабжение войск продовольствием. И служебную деятельность Юшневского – вкупе с его деятельностью заговорщика – тоже нужно внимательно изучать."

Оксана Киянская, доктор исторических наук

Статья целиком http://историк.рф/journal/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/

Подробнее про аутсорсинг г-на Пестеля http://mysea.livejournal.com/1371934.html

У нас в гостях сегодня Павел Пестель, законченный злодей, чьи мысли о будущем России поклонники декабристов не читают, а главное, стараются не замечать. Душка, приказывавший запарывать солдат до полусмерти, чтобы вызвать ненависть к кровавому режЫму . Материал из журнала "Историк", как и обещала. Разбита в пух и прах романтическая версия о том, что декабристский бунт был не более, чем забавой взрослых шалунов, которые ничего плохого не делали, только языками чесали

"

3 января в столицу привезли руководителя Южного общества полковника Павла Пестеля (он был арестован в Тульчине по доносу еще за день до восстания на Сенатской площади). В тот же день состоялась его беседа с Николаем I – один на один, без свидетелей. В позднейших мемуарах император напишет: «Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг».

Как и Трубецкому, Пестелю было что скрывать. Недавние архивные разыскания показали, что, готовя государственный переворот, полковник бестрепетно использовал безграничное доверие к нему главнокомандующего 2-й армией – престарелого генерала Петра Витгенштейна, не гнушался шантажом и подкупом непосредственных начальников, пытался воспользоваться не только полковыми средствами Вятского полка, коего являлся командиром, но и бюджетом 2-й армии. При этом основную ставку он делал отнюдь не на тайное общество: реальная подготовка к реальному восстанию шла в недрах упомянутой выше армии; в сферу собственных интересов Пестель включил немало влиятельных офицеров и генералов...

Пестель огласил, что цареубийство как «способ действий» рассматривалось участниками тайных обществ. В дальнейшем именно он поведал следствию о большинстве «цареубийственных» эпизодов деятельности заговорщиков. А согласно российским законам и, в частности, известному 19-му воинскому артикулу, умысел на цареубийство приравнивался к самому деянию.

Пестель давал показания – а в свете распространялись слухи о его «особых отношениях» со следствием. Определенные сведения на этот счет имел в своем распоряжении хорошо информированный Александр Тургенев, в прошлом крупный государственный чиновник. В письме к брату Николаю, декабристу и политическому эмигранту, он отмечал, что в период следствия «слышал» о том, как «Пестель, играя совестию своею и судьбою людей, предлагал составлять вопросы, на кои ему же отвечать надлежало». Впоследствии эти слухи дошли до товарищей по заговору. Декабрист Андрей Розен писал в мемуарах: «Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ»»...

Революционная тактика декабристов, их деятельность по организации военного переворота не сводимы, конечно, к обсуждению способов цареубийства и форм будущего устройства России. Тот же Пестель много времени и сил отдал тому, чтобы путем откровенных разговоров, а также посредством шантажа и подкупа привлечь на свою сторону армейский генералитет. И к концу 1825 года он вполне мог рассчитывать если не на поддержку, то на нейтралитет своих бригадного и дивизионного командиров и даже высшего руководства армии. Столь же активно и в этом же направлении действовал и Сергей Трубецкой. Именно эта деятельность по организации революционного переворота в России в 1820-е годы нуждается в самом тщательном исследовании.

Коль скоро декабристы хотели произвести в России революцию, они задумывались (просто не могли не задумываться!) над источниками ее финансирования. А поскольку большинство заговорщиков были людьми военными, деньги они изыскивали прежде всего в сфере финансирования как отдельных воинских подразделений, так и всей армии. В деле подготовки переворота верным помощником Пестеля был генерал-интендант 2-й армии Алексей Юшневский – человек, от которого зависело снабжение войск продовольствием. И служебную деятельность Юшневского – вкупе с его деятельностью заговорщика – тоже нужно внимательно изучать."

Оксана Киянская, доктор исторических наук

Статья целиком http://историк.рф/journal/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/

Подробнее про аутсорсинг г-на Пестеля http://mysea.livejournal.com/1371934.html

|

Метки: декабристы |

Письмо на фронт. 1914 год |

Письмо крестьянина из нижегородской глубинки- на фронт. 1 мировая)) Это письмо в 1914 г. написал дед моего мужа, Николай Уралев, крестьянин из д. Ичалки Нижегородской губернии. он всю жизнь вел дневники - с 16 лет, написанные удивительным каллиграфическим почерком. У нас в семейном архиве сохранилась часть этих документов.

Копия с письма, посланного мною на театр военных действий с Германией и Австро-Венгрией Ивану Алексееву Кованову. 18.09.1914 г.

Глубокоуважаемый товарищ Иван Алексеевич!

Сегодня, 18-го сентября, исполнилось ровно два месяца с той поры, как прощаясь с Вами, мы пожали друг другу руку, провожая Вас в далекий путь и на тяжкий подвиг. Страшное слово «война» со всеми ея ужасами повторялось тогда всеми. Теперь же с этим грозным названием свыклись, и ужасы войны не страшат дружно объединившийся русский народ. Читая про Вас, дорогой товарищ воин, читаем за проливаемую Вами кровь. Читая за самоотверженную войну с врагом, мы – Ваши братья и товарищи, и весь русский народ, воссылаем свои горячие молитвы к Всемогущему Господу Богу, да подкрепит Он Ваши силы, да увенчает успехами Ваше оружие над дерзким врагом, поднявшим меч на честь и достоинство дорогого нашего Отечества. Мы, Ваши братья и товарищи, проникнутые чувством ненависти к врагу, пролившему драгоценную кровь русских воинов, готовы по первому призыву Великого Царя соединиться с Вами и с воодушевлением стать за Веру, Царя и Отечество. Примите дорогие наши приветы, да сохранит Вас Господь на славу Его Святого Имени, на могущество России и на радость оставленного Вами дорогого семейства. Истинно уважающий Вас товарищ Н.Уралев и подпись И.П.Кузина.

Ичалки 18.09.1914 г. Не найдете ли возможным написать хотя бы несколько слов о себе, очень будем рады. Адрес его следующий: действующая армия, 241-й Седлецкий полк, 9-ю роту И.А. Кованову.

Написал письмо крестьянин из деревни Ичалки, с 16 лет вел дневники. В них - просто бытописание, копии писем, семейная бухгалтерия... Его дочь, хранила эти дневники всю жизнь - Более 20 тетрадей...все исписаны таким каллиграфическим почерком. для меня это тоже - чудо.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494403280742961&set=a.450500331799923.1073741830.100005198796617&type=3&theater

|

Метки: Первая мировая война история России люди |

Смелое декольте? |

|

Метки: мода 1950- |

Москва, 1961 |

|

Метки: 1960- мода история СССР история Москвы |

Репресспотомки палачей пошли в атаку. Портят здания |

Просто знайте, чью память будете чтить. У палачей остались наследники

Нам много говорят про внуков-и-правнуков-палачей™ - так вот же они, внуки-и-правнуки-палачей™, на фото! Скажем, девочка-цветочек в очочках с дрелью - это правнучка Шляпникова, организатора _продразвёрстки_ на Кубани ("... чтобы выкачать оттуда хлеб" - Ленин Шляпникову 29 мая 1918 г. ПСС, т. 50).

Наверное, она думает, что "восстанавливает историческую справедливость". Простая мысль, что историческая справедливость была восстановлена в тот день, когда прадедушка словил свою вполне заслуженную пулю - вряд ли приходит ей в голову.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047552778635011&set=a.335200096536953.80889.100001408956828&type=3&theater

Надо бы составить черную книгу палачей, которых настигло заслуженное возмездие, кого надо вычеркнуть из списков жертв

Нам много говорят про внуков-и-правнуков-палачей™ - так вот же они, внуки-и-правнуки-палачей™, на фото! Скажем, девочка-цветочек в очочках с дрелью - это правнучка Шляпникова, организатора _продразвёрстки_ на Кубани ("... чтобы выкачать оттуда хлеб" - Ленин Шляпникову 29 мая 1918 г. ПСС, т. 50).

Наверное, она думает, что "восстанавливает историческую справедливость". Простая мысль, что историческая справедливость была восстановлена в тот день, когда прадедушка словил свою вполне заслуженную пулю - вряд ли приходит ей в голову.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047552778635011&set=a.335200096536953.80889.100001408956828&type=3&theater

Надо бы составить черную книгу палачей, которых настигло заслуженное возмездие, кого надо вычеркнуть из списков жертв

|

Метки: репрессии |

Москва прыщавая |

По собянскому хотенью, по лексутовскому веленью Москва покрылась прыщами. Чаще всего они вскакивают на тротуарах, но нет предела властному креативу. Вот такой прыщ водитель неожиданно видит перед собой на пересечении Садового кольца и Олимпийского проспекта. А нечего, пусть внимательность тренируют. Особенно ночью. Не расслабляться!

|

Метки: Собянин |

Как мурлыкает большая, очень большая кошка |

|

Метки: cats |