Иванов-Петров - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Церебральность |

Идеология церебральности определяет действия современных людей. Интересно, что быстрый всплеск оригинального жанра фантастики - попаданчества - соответствует развитию этой идеологии.

Кратко говоря, идея церебральности в том, что идентичность личности определяется мозгом, а если точнее - сплавом разума и памяти. То есть результатом деятельности мозга. Как сущность глаза - зрение, так сущность мозга - разумная деятельность. И если эту основу идентичности поместить в иное тело, мозг одного человека в черепную коробку другого, то это будет именно первый человек, а не второй. Локк и Боннэ отработали эти концепты еще до того, как за них взялась современная наука. Их мысли и предопределили то, как проходили научные исследования. Об этом https://ivanov-p.livejournal.com/257310.html

Отсюда различные следствия. Вера в то, что человека (личность) можно переписать на компьютер в виде информации. Идея о том, что человек начинается, когда начинается его разумная деятельность, активность мозга - и это имеет отношение к определению момента начала жизни младенца как личностного существа, а не только мяса. Идея о смерти как прекращении этой разумной деятельности и памяти, отсюда критерии установления смерти.

От литературного жанра в фантастике до развития ИИ, от критериев рождения и смерти до идей о космической экспансии - это размах действий, совершаемых на основе идеи церебральности.

Человек есть его мозг; личность есть разум и память. Это многое определяет в методиках обучения, мотивировании работников, способах оказания психиатрической помощи и пр.

Какие еще есть идеи в этой области? Другая идея такого рода - о генотипе. Генотип есть уникальное достояние личности. Это современный аналог души. Пожалуй, современность сказала бы, что разум (дух) и генотип (душа) вместе составляют единство - человека.

Есть где-то на задворках - наверное - живут идеи органопроекции. Если вы потеряете руку и вам поставят протез, вы сможете совершать протезом некоторые действия, которые прежде совершали рукой. Допустим, очень совершенный протез позволит вам совершать им практически все действия, которые вы совершали живой рукой. Является ли живая рука - протезом? Протез - рукой? Совершение "всех" действий гарантирует ли, что вы не будете ощущать разницы? Вроде бы понятно, что это совсем разные вещи - то, что я могу оперировать ради решения задач протезом и то, ощущаю ли я этот протез так же, как руку, как часть тела. Отсюда вывод: то, что нечто, именуемое моей личностной информацией, будет записано на компьютер - это совсем иное, чем я, это, вообще-то, не имеет ко мне отношения. Как мой слепок не является моим телом. Он может быть использован кем-то для решения задач (опознания меня), но не мной в качестве моего тела.

Дальше можно смотреть на психотехнику. Если - допустим - меня загипнотизируют и внушат, что этот протез на месте утраченной руки - это моя настоящая рука, можно ли сказать, что в этом загипнотизированном состоянии я вновь имею живую руку? Самурай без меча - это самурай с мечом, но без меча.

Допустим, некто убежден, что если его память переписать на компьютер - это будет он, его полная идентичная копия - причем с чувством самотождественности. Допустим, такая копия функционирует и сообщает, что она себя ощущает как самотождественную и личностно идентифицируется как <такое-то имя>. Означает ли это, что в самом деле человека переписали на компьютер? Вот стоят "ученые" и своим честным словом гарантируют - это была операция пересадки личности, мамой клянусь. Вот юристы - у них в руках законы, они уверяют, что все честно и это - правопреемник той личности. Вот из компьютера доносится свидетельство: я - это он и есть. Есть ли возможность не поверить?

Так в идеях церебральности и тождественности личности и мозга, идее генотипа как уникального телесного идентификатора, "основы целостности", и идее тела как машины из органов живут древние концепты духа, души и тела. Интересно, можно ли пользоваться этими современными понятиями? Какие смыслы необратимо утрачиваются при таком изменении терминологии? Какие идеи прежде можно было выразить, а теперь они лишились понятийного оформления и их уже сказать современному человеку нельзя?

Кратко говоря, идея церебральности в том, что идентичность личности определяется мозгом, а если точнее - сплавом разума и памяти. То есть результатом деятельности мозга. Как сущность глаза - зрение, так сущность мозга - разумная деятельность. И если эту основу идентичности поместить в иное тело, мозг одного человека в черепную коробку другого, то это будет именно первый человек, а не второй. Локк и Боннэ отработали эти концепты еще до того, как за них взялась современная наука. Их мысли и предопределили то, как проходили научные исследования. Об этом https://ivanov-p.livejournal.com/257310.html

Отсюда различные следствия. Вера в то, что человека (личность) можно переписать на компьютер в виде информации. Идея о том, что человек начинается, когда начинается его разумная деятельность, активность мозга - и это имеет отношение к определению момента начала жизни младенца как личностного существа, а не только мяса. Идея о смерти как прекращении этой разумной деятельности и памяти, отсюда критерии установления смерти.

От литературного жанра в фантастике до развития ИИ, от критериев рождения и смерти до идей о космической экспансии - это размах действий, совершаемых на основе идеи церебральности.

Человек есть его мозг; личность есть разум и память. Это многое определяет в методиках обучения, мотивировании работников, способах оказания психиатрической помощи и пр.

Какие еще есть идеи в этой области? Другая идея такого рода - о генотипе. Генотип есть уникальное достояние личности. Это современный аналог души. Пожалуй, современность сказала бы, что разум (дух) и генотип (душа) вместе составляют единство - человека.

Есть где-то на задворках - наверное - живут идеи органопроекции. Если вы потеряете руку и вам поставят протез, вы сможете совершать протезом некоторые действия, которые прежде совершали рукой. Допустим, очень совершенный протез позволит вам совершать им практически все действия, которые вы совершали живой рукой. Является ли живая рука - протезом? Протез - рукой? Совершение "всех" действий гарантирует ли, что вы не будете ощущать разницы? Вроде бы понятно, что это совсем разные вещи - то, что я могу оперировать ради решения задач протезом и то, ощущаю ли я этот протез так же, как руку, как часть тела. Отсюда вывод: то, что нечто, именуемое моей личностной информацией, будет записано на компьютер - это совсем иное, чем я, это, вообще-то, не имеет ко мне отношения. Как мой слепок не является моим телом. Он может быть использован кем-то для решения задач (опознания меня), но не мной в качестве моего тела.

Дальше можно смотреть на психотехнику. Если - допустим - меня загипнотизируют и внушат, что этот протез на месте утраченной руки - это моя настоящая рука, можно ли сказать, что в этом загипнотизированном состоянии я вновь имею живую руку? Самурай без меча - это самурай с мечом, но без меча.

Допустим, некто убежден, что если его память переписать на компьютер - это будет он, его полная идентичная копия - причем с чувством самотождественности. Допустим, такая копия функционирует и сообщает, что она себя ощущает как самотождественную и личностно идентифицируется как <такое-то имя>. Означает ли это, что в самом деле человека переписали на компьютер? Вот стоят "ученые" и своим честным словом гарантируют - это была операция пересадки личности, мамой клянусь. Вот юристы - у них в руках законы, они уверяют, что все честно и это - правопреемник той личности. Вот из компьютера доносится свидетельство: я - это он и есть. Есть ли возможность не поверить?

Так в идеях церебральности и тождественности личности и мозга, идее генотипа как уникального телесного идентификатора, "основы целостности", и идее тела как машины из органов живут древние концепты духа, души и тела. Интересно, можно ли пользоваться этими современными понятиями? Какие смыслы необратимо утрачиваются при таком изменении терминологии? Какие идеи прежде можно было выразить, а теперь они лишились понятийного оформления и их уже сказать современному человеку нельзя?

|

Метки: psychology4 ethnography2 language2 |

Характеристики побед |

все настоящее происходит незаметно https://windeyes.livejournal.com/453620.html

Сейчас легко отыскать многочисленные истории поражений. Самых разных - кто во что верил, тот с теми поражениями и столкнулся. Скажем, конец Просвещения, или - гуманизма, или - настоящей философии, а кто-то видит конец настоящей литературы или кино, или конец демократии, конец социализма, СССР, конец культуры, конец науки, конец освоения космоса или конец индивидуальности - да мало ли что катастрофически закончилось и силы добра были повержены, - поражение добра. Сейчас ленивый не говорит о конце цивилизации, человечества.

Я, посмотрев на это богатство трагических историй, задумался - а какими были победы? Люди сюда заходят разные, с разными симпатиями, и я бы просил - если можно - рассказать о победах. О тех победах добра, которые для вас значимы. Они могут быть самыми древними - пожалуйста, если есть желание, можно снова рассказать о восстании трудового народа во Франции. Или о возникновении науки. Я не против: какие у кого победы - не мне решать. У меня просьба быть искренними и не воспринимать это как школьный экзамен. То есть нет необходимости пересказывать какие-то курсы истории. Мне интересно, скорее...

Ну, наверное, меня интересует, как отличить поражение от победы. Когда я пытаюсь думать об этом, у меня не получается провести такого различения. Потому и спрашиваю.

Чтобы сделать очевидным нерв вопроса, я сделаю его нарочно уязвимым: это вопрос о том, как выглядели в прошлом победы светлых сил. Что вы лично считаете светлым - это ваше дело. Хорошо бы это обозначить явным образом, чтобы читатели, возможно, не знакомые с вашими ценностями, не терялись в догадках. И тогда - какие были победы у светлых сил, у "правильного" движения истории?

Мне хотелось бы получить представление о том... Ну вот если происходит победа - наверное, чего-то плохого не случается, а что-то хорошее происходит? Пусть не сразу. Это ведь можно различить? Тогда, поняв, что такое победа и поражение, можно что-то понять про будущее.

Вдруг окажется, что победа света с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит как повседневность, ничем не примечательная - те же войны и поборы, болезни и казни, и по-прежнему дубы-гиганты откочевывают каждый год на юг, солнце плывет по небу в сонме мелких темных спутников, невидимых голым глазом, и всё происходит как всегда, так что если не знать, что это была победа, не верить в это - так и невозможно понять, не было ли это же самое событие поражением.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

Сейчас легко отыскать многочисленные истории поражений. Самых разных - кто во что верил, тот с теми поражениями и столкнулся. Скажем, конец Просвещения, или - гуманизма, или - настоящей философии, а кто-то видит конец настоящей литературы или кино, или конец демократии, конец социализма, СССР, конец культуры, конец науки, конец освоения космоса или конец индивидуальности - да мало ли что катастрофически закончилось и силы добра были повержены, - поражение добра. Сейчас ленивый не говорит о конце цивилизации, человечества.

Я, посмотрев на это богатство трагических историй, задумался - а какими были победы? Люди сюда заходят разные, с разными симпатиями, и я бы просил - если можно - рассказать о победах. О тех победах добра, которые для вас значимы. Они могут быть самыми древними - пожалуйста, если есть желание, можно снова рассказать о восстании трудового народа во Франции. Или о возникновении науки. Я не против: какие у кого победы - не мне решать. У меня просьба быть искренними и не воспринимать это как школьный экзамен. То есть нет необходимости пересказывать какие-то курсы истории. Мне интересно, скорее...

Ну, наверное, меня интересует, как отличить поражение от победы. Когда я пытаюсь думать об этом, у меня не получается провести такого различения. Потому и спрашиваю.

Чтобы сделать очевидным нерв вопроса, я сделаю его нарочно уязвимым: это вопрос о том, как выглядели в прошлом победы светлых сил. Что вы лично считаете светлым - это ваше дело. Хорошо бы это обозначить явным образом, чтобы читатели, возможно, не знакомые с вашими ценностями, не терялись в догадках. И тогда - какие были победы у светлых сил, у "правильного" движения истории?

Мне хотелось бы получить представление о том... Ну вот если происходит победа - наверное, чего-то плохого не случается, а что-то хорошее происходит? Пусть не сразу. Это ведь можно различить? Тогда, поняв, что такое победа и поражение, можно что-то понять про будущее.

Вдруг окажется, что победа света с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит как повседневность, ничем не примечательная - те же войны и поборы, болезни и казни, и по-прежнему дубы-гиганты откочевывают каждый год на юг, солнце плывет по небу в сонме мелких темных спутников, невидимых голым глазом, и всё происходит как всегда, так что если не знать, что это была победа, не верить в это - так и невозможно понять, не было ли это же самое событие поражением.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

|

Метки: history4 |

годики |

2008 кризисный

2009 егэшный-свиногриппный

2010 жаркий-пожарный

2012 олимпиада-и-пуськи

2014 крымский нетуда попали

2017 Оумуамуа, как еще сказать

2018 мостовой

2020 ковидный-заразный

а вам как называется?

https://antimeridiem.livejournal.com/1298100.html

2009 егэшный-свиногриппный

2010 жаркий-пожарный

2012 олимпиада-и-пуськи

2014 крымский нетуда попали

2017 Оумуамуа, как еще сказать

2018 мостовой

2020 ковидный-заразный

а вам как называется?

https://antimeridiem.livejournal.com/1298100.html

|

Метки: misc4 |

Популяризация знаний |

Популяризация знаний сейчас - на мой взгляд - находится в трудном положении.

Представим себе аграрное по преимуществу общество. Это общество до резкого ускорения истории в новейшее время, это общество, в котором дети проходили жизненный путь, в очень большой степени подобный жизни родителей. Деды, отцы и дети видели вокруг примерно одно и то же, вращались в кругу одних и тех же представлений. - В таком обществе основное препятствие для распространения новых знаний - тугодумность, заскорузлость, можно сказать - тупость. Люди не привыкли, что вообще что-либо может выходить далеко за рамки их кругозора, кругозор очень маленький, и они всё новое воспринимают с неохотой. И даже если согласны что-то выслушать - ни к каким знаниям не готовы, куда ни ткни - ничего не знают. (Не подразумевается, что популяризация знаний производится именно среди аграриев и только среди них. Но они создают воздух эпохи, привычный способ думать и понимать).

Какой должна быть популяризация в таком обществе? Это вбивание основ научного метода, научных знаний и чудес науки: демонстрация эффектных опытов, показ неведомых животных и пр. То есть расширение кругозора, чтобы научились принимать что-то помимо повседневности. И до сих пор, как мне кажется, львиная доля популяризационных усилий имеет такой характер - хотя публика весьма изменилась.

Потом был накоплен некоторый слой образованных людей. Тонкий еще на самом деле, но уже слой. Тогда возникла популяризация, обращающаяся к образованным людям - они в принципе знакомы с основами науки, хотя бы понаслышке, готовы воспринимать новое. К ним можно обращаться совсем иначе - не как к "тупым", а как к "невеждам" - они чего-то не знают, но в принципе их образование сопоставимо с имеющимся у популяризаторов. Это сейчас очень распространенная позиция - обращаться к людям столь же умным, как ты, просто специализированным в иной области, и потому к их умственному уровню можно не снисходить (и даже лучше не снисходить - обидятся), а надо ясно, стройно, четко предоставлять уже не отдельные эффектные знания ("чудеса науки"), а - системы и структуры знаний. Это прекрасно, но тут важно помнить про ограничитель - это всё работает, когда обращено к тому слою образованных. Это - популяризация в индустриальном массовом обществе. Есть слой образованных людей - сопоставимо друг с другом образованных, например - с университетским образованием, они отличаются от "массы", это "образованная элита". Она - потребитель такой популяризации.

Ситуация классического двадцатого века - это (если смотреть на работу образования и науки) создание двух поверхностей: дна и фронта. Дно - то, о чем с ужасом говорят образованные люди - не появляется само собой. Его требовалось создать. Не важен уровень дна - он может быть очень низок, важно, что есть твердая опора, знания можно надстраивать вот над этим дном. Пусть дном будет начальная школа - писать-читать-считать. Ничего, можно начинать с этого уровня. До того - в предшествующей культурной ситуации - дна не было. Взбивая повседневность, наука XVIII-начала XIX в. создала это дно. Дно невежества. Начало знаний.

(C)

(C)  zh3l

zh3l

Создана была уровневая организация (массовых) знаний. Массовых - потому что уровневость высших знаний никуда не исчезала, но при разговоре о популяризации мы говорим о том немом и немыслимом прежде знании, которого не было - знании масс. Помните, в древних мистериях смертью каралось разглашение тайны мистерий. То есть за популяризацию полагалась смерть. В новое время возникла эта немыслимая вещь - тайны мира стали рассказывать простецам, появилась популяризация. Это новая задача, человечество никогда ее не решало. Так вот, популяризация научилась пару сотен лет назад создавать дно в бездне - и стала возможной уровневость знания.

Итак, появилось дно. Потом долго-долго ничего не было, то есть шли глубины океана знаний, а потом - вместе с дном создававшаяся поверхность: фронт знаний. Организованная, непрерывная поверхность сомкнутых знаниевых батарей, когда вот это всё - физика, плечом к ней плотно - химия, дальше биология, психология, социология... И так и на более дробном уровне - как есть сплошной фронт географии, изучается поверхность Земли без пропусков, так есть фронт по всему знанию - явления не пропускают, они уложены друг за другом и на каждую область есть соответствующая область знаний, факты организованы в поля, каждому полю фактов соответствует дисциплина, они организованы в науки. Это фронт наук, у него есть передний край - там ученые отвоевывают у небес неизвестности - у той бездны, что открыта над поверхностью океана знаний - всё новые знания.

Это ситуация второй трети ХХ века - есть массовое общество и единообразное образование для масс, есть дно, четкое и понятное, есть фронт наук, популяризация занимает некоторую область, продвигая людей на каком-то участке между дном и фронтом. Примерно понятно, на каком - нет смысла устраивать популяризацию для уровня 7 класса, там есть регулярная школа, кому надо - лестница знаний выстроена. То есть популяризация - это между 10 классом, между концом школы - и фронтом науки. Для тех, кто школу закончил, но хотел бы знать, как сейчас дела на фронте, какие куски необъятного неба удалось понять.

Эта ситуация была и закончилась.

Индустриальное массовое общество закончилось. Пришло новое безмассовое общество. Можно говорить об обществе без масс, или - без большинства. Об обществе, где бессмысленна старая политика. Где все еще работает демография, но больше не работают надежды на массовое образование. Где нет слоев, но есть кружки, кланы, клубы, - нечто несколько закрытое, понятное своим. Где социальная мобильность приобретает совсем новые смыслы. Мигрантом можно быть, не покидая места, где родился. Ты, оставаясь дома, оказываешься в другой стране, ты можешь совершить социальное странствие, оказываясь среди новых людей с новыми обычаями, и для этого не надо ехать за море.

Вместе с прежним обществом пропали дно и поверхность знаний. Больше нет единого слоя сопоставимо образованных людей, есть множество видов образования, очень слабо сопоставимых друг с другом. И больше нет единого фронта науки, на который популяризатор мог бы указывать - мы с вами (аудиторией, читателями) вот где, в нашем незнании, а вот там, на горизонте - фронт науки, там сейчас... Такого положения дел больше нет. Нет фронта науки, - так же, как в новой войне не будет фронта. Есть опорные точки, места базирования, направления ударов, цели - а фронта нет. Или - иначе говоря - он везде. Невежество любой степени может встретиться прямо по соседству. Хоть у коллеги в лаборатории, доктора и профессора, хоть у главы соседнего департамента - он может не знать чего угодно.

Нету только той тупости - потому что как раз к новому люди привыкли, к тому, что их повседневность каждые пять лет радикально меняется - привыкли. Их можно не убеждать, что мир велик и странен - они и сами знают. То есть манеры популяризации из начала XIX века - устарели; из конца XIX и ХХ - устарели. Совсем иной читатель требует совсем иных манер.

Нет важнейших уровневых представлений, опорных для всякой популяризации: исчезли дно знаний и поверхность знаний (фронт науки).

Надо иных манер. А каких? Я напомню, что это мои соображения, это не позиция каких-то авторитетных кругов. Поэтому выскажу, что думаю - сейчас нет, например, биологии. Есть довольно разрозненный набор дисциплин и проектов. Насколько я могу судить, в других "науках" дело обстоит примерно так же. Нет математики как чего-то целого, разделенного на подразделы, на части, составляющие целое. Скорее, есть ряд проблем и подходов, подразделяющихся на более специальные подходы. Так во всех естественных науках - исчезло неуловимое нечто, что прежде позволяло совокупность чего-то называть "наукой", "вот этой наукой". Это другая сторона отсутствия фронта наук. Тем самым нельзя брать аудиторию и указывать ей на истинное положение дел в современной науке - это будет неизбежная ложь (понятно, почему - если нет "биологии", тем более нет никакой "науки" как чего-то единого. Есть сумма знаний, которые - если угодно - можно так называть, но сумма - это не нечто единое). То есть нельзя обратиться к аудитории - сейчас мы вам покажем, как устроено научное знание. Можно показывать лишь отдельные проблемы. При этом аудитория, конечно, не готова принять это новое устройство науки - крайне трудно объяснить, что многие "естественные" вопросы не имеют ответов или ответов последние сто лет никто не искал, и это не означает низкосортности науки - просто она вот такая. Надо как-то одновременно самой формой работы указывать на современный характер научного знания - совсем не такой, как 200 лет назад и сто, да и 50. И обращаться к аудитории, которая "умная" (то есть вполне умеющая встречать новизну), дико и неупорядоченно невежественная (важно, что неупорядоченно - нельзя надеяться увидеть "дно", то есть фронт невежества - его нет).

Это - как мне кажется - вполне новая ситуация. Аудитория "умная" и у нее нет "дна". Это недавно казалось невозможным и противоречивым - уж либо так, либо эдак. А вот теперь - это всегда вместе. При этом ни один "лектор" (популяризатор) не может похвастаться тем, что знает излагаемую науку - он может быть специалистом по некой теме или проблеме, но охватывать науку просто не может. В этом смысле тоже новая ситуация. Если следить за самыми новыми популярными (лучшими) книгами, можно видеть - автор тратит огромные усилия, чтобы преодолеть собственное незнание. Это совсем другая ситуация, чем прежде - тогда (когда обращались к низкому уровню образования, или к "тупым") - автор-то был на высоте, он досконально знал то, что собирается изложить. Вопрос был в стройности, доступности, упорядочености, последовательности... Сейчас чуть не первый вопрос - не композиции, а чтобы самому-то не наврать отчаянно и позорно.

Хороший пример - можно посмотреть, как идут споры об эволюции. Их много - можно найти старые и новые форумы и блоги, где это по десятитысячному разу обсуждается. Прогресса нет. Можно заняться разбором имеющихся на этот счет тонн словесной руды и увидеть, как выстраиваются непонимания. Ученые говорят с точки зрения готовой проблематики - двести лет вырабатывались способы видеть объекты, ставить проблемы, использовать термины. Да, в этом много дыр - но нет способа увидеть эти дыры. Метазнания не существует. Это с одной стороны, а с другой - поколение за поколением появляются "неофиты", которые впервые "сами подумали" на этот счет и их самобытное мышление, не отягощенное ни знанием понятий, ни знанием фактов, породило некие полуответы, чем-то их обнадеживающие. Они представления не имеют, почему так, как они, - браться нельзя. Что будет, если продолжить. Они хотят ответ именно в тех рамках, которые для них естественны - а там нет ответа. И они думают, что их обманывают. Как же так? я подумал, доботался до конкретного вопроса - а там незнание. Отвечают, что так спрашивать нельзя, надо... А дальше какая-то волокита и мутота. Я ж четко спрашиваю: где ваши переходные формы? предъявите! А они мнутся...

То есть аудитория совмещает "ум" и "бездонность", а сам популяризатор страдает от неизбежной нехватки знаний. Это не случайное свойство данного автора, это - как и отсутствие дна у публики - теперь характерная черта нового этапа популяризации. Автор тоже вместе с аудиторией пытается преодолеть невежество, только на несколько ступенек выше.

Мне кажется, отсюда должна следовать какая-то новая манера изложения - потому что старые "больше не стреляют". То есть: ну конечно, всегда есть аудитория хвалителей. Людей, которые помнят прежние успехи популяризации, с ними сравнивают и говорят: отличная книга, совсем как вот те классические образцы. Ну да, только классические уже не стреляют. И сходство с лучшими образцами прошлого больше не мерило успеха. А что там должно быть... Я не очень понимаю, как можно сочетать безопорность (потому что дна нет) и достаточно высокий уровень.

Напрашивается ответ: лестница. Один излагает совсем начальные знания, другой повыше... На деле я ответил: это ситуация науки в массовом обществе, когда есть фронт наук, научная классика и общее образование. Вместе с бездонностью у аудитории разрушается также лестница у специалистов. Эта лестница существовала, пока был фронт наук, сейчас это не лестница. Это набор индивидуальных траекторий специализации. Не более того. - Да, популяризатор может провести читателя по собственной траектории специализации. Вы понимаете, чем это отличается от образовательной лестницы? "Бычки в томате. Отличный закусон. Сам нашел. Видишь, сынок? Я нашел, и ты ищи". То есть популяризатор вынужден переходить на личные темы - как он сам выстраивал свою специализацию. Вы замечаете это? Каждая вторая популярная книга - это нечто вроде научной биографии, автор рассказывает, как лично он заинтересовался темой, как вникал в нее и потом добился результатов. Это ведь не случайно - это потому, что нету больше лестницы внеличного знания, остались лишь карьерные траектории.

Может быть, - это странное, но возможное решение - популяризатор не должен более апеллировать к простоте? В конце концов, критериев прекрасной речи несколько - простота, красота, ясность... Не обязательно быть простым, можно быть красивым. Или ясным. То есть: популярное изложение знаний не обязано ориентироваться на идеал достройки лестницы между (допустим) наличными знаниями средней школы (у кого они, спрашивается, есть?) и той точкой, куда течение жизни и случайности грантополучения занесли автора. Это может быть сложное повествование о трагическом пути познания (а сейчас чуть не любое честное повествование будет трагическим), из которого читатели вовсе не получают простой картины мира, а - напротив - начинают понимать сложность и противоречивость познавательной ситуации. прежде они только объявления слышали - мол, наука контринтуитивна и т.п., а тут до них наконец дошло - как при последовательной проработке их естественные вопросы заводят в очень топкие места, откуда выходов мало и все - с трудностями. И тогда человек начинает чувствовать авантюру познания - насколько не гарантированы наши успехи и как самые ясные и надежные дороги приводят в тупик.

Впрочем, решений может быть много.

Вот поэтому интересно поискать, как же могло бы быть выстроено популярное знание, если прежние методы не работают - не то общество, не та наука, не те авторы. Как следовало бы работать в новом составе?

Представим себе аграрное по преимуществу общество. Это общество до резкого ускорения истории в новейшее время, это общество, в котором дети проходили жизненный путь, в очень большой степени подобный жизни родителей. Деды, отцы и дети видели вокруг примерно одно и то же, вращались в кругу одних и тех же представлений. - В таком обществе основное препятствие для распространения новых знаний - тугодумность, заскорузлость, можно сказать - тупость. Люди не привыкли, что вообще что-либо может выходить далеко за рамки их кругозора, кругозор очень маленький, и они всё новое воспринимают с неохотой. И даже если согласны что-то выслушать - ни к каким знаниям не готовы, куда ни ткни - ничего не знают. (Не подразумевается, что популяризация знаний производится именно среди аграриев и только среди них. Но они создают воздух эпохи, привычный способ думать и понимать).

Какой должна быть популяризация в таком обществе? Это вбивание основ научного метода, научных знаний и чудес науки: демонстрация эффектных опытов, показ неведомых животных и пр. То есть расширение кругозора, чтобы научились принимать что-то помимо повседневности. И до сих пор, как мне кажется, львиная доля популяризационных усилий имеет такой характер - хотя публика весьма изменилась.

Потом был накоплен некоторый слой образованных людей. Тонкий еще на самом деле, но уже слой. Тогда возникла популяризация, обращающаяся к образованным людям - они в принципе знакомы с основами науки, хотя бы понаслышке, готовы воспринимать новое. К ним можно обращаться совсем иначе - не как к "тупым", а как к "невеждам" - они чего-то не знают, но в принципе их образование сопоставимо с имеющимся у популяризаторов. Это сейчас очень распространенная позиция - обращаться к людям столь же умным, как ты, просто специализированным в иной области, и потому к их умственному уровню можно не снисходить (и даже лучше не снисходить - обидятся), а надо ясно, стройно, четко предоставлять уже не отдельные эффектные знания ("чудеса науки"), а - системы и структуры знаний. Это прекрасно, но тут важно помнить про ограничитель - это всё работает, когда обращено к тому слою образованных. Это - популяризация в индустриальном массовом обществе. Есть слой образованных людей - сопоставимо друг с другом образованных, например - с университетским образованием, они отличаются от "массы", это "образованная элита". Она - потребитель такой популяризации.

Ситуация классического двадцатого века - это (если смотреть на работу образования и науки) создание двух поверхностей: дна и фронта. Дно - то, о чем с ужасом говорят образованные люди - не появляется само собой. Его требовалось создать. Не важен уровень дна - он может быть очень низок, важно, что есть твердая опора, знания можно надстраивать вот над этим дном. Пусть дном будет начальная школа - писать-читать-считать. Ничего, можно начинать с этого уровня. До того - в предшествующей культурной ситуации - дна не было. Взбивая повседневность, наука XVIII-начала XIX в. создала это дно. Дно невежества. Начало знаний.

(C)

(C)  zh3l

zh3lСоздана была уровневая организация (массовых) знаний. Массовых - потому что уровневость высших знаний никуда не исчезала, но при разговоре о популяризации мы говорим о том немом и немыслимом прежде знании, которого не было - знании масс. Помните, в древних мистериях смертью каралось разглашение тайны мистерий. То есть за популяризацию полагалась смерть. В новое время возникла эта немыслимая вещь - тайны мира стали рассказывать простецам, появилась популяризация. Это новая задача, человечество никогда ее не решало. Так вот, популяризация научилась пару сотен лет назад создавать дно в бездне - и стала возможной уровневость знания.

Итак, появилось дно. Потом долго-долго ничего не было, то есть шли глубины океана знаний, а потом - вместе с дном создававшаяся поверхность: фронт знаний. Организованная, непрерывная поверхность сомкнутых знаниевых батарей, когда вот это всё - физика, плечом к ней плотно - химия, дальше биология, психология, социология... И так и на более дробном уровне - как есть сплошной фронт географии, изучается поверхность Земли без пропусков, так есть фронт по всему знанию - явления не пропускают, они уложены друг за другом и на каждую область есть соответствующая область знаний, факты организованы в поля, каждому полю фактов соответствует дисциплина, они организованы в науки. Это фронт наук, у него есть передний край - там ученые отвоевывают у небес неизвестности - у той бездны, что открыта над поверхностью океана знаний - всё новые знания.

Это ситуация второй трети ХХ века - есть массовое общество и единообразное образование для масс, есть дно, четкое и понятное, есть фронт наук, популяризация занимает некоторую область, продвигая людей на каком-то участке между дном и фронтом. Примерно понятно, на каком - нет смысла устраивать популяризацию для уровня 7 класса, там есть регулярная школа, кому надо - лестница знаний выстроена. То есть популяризация - это между 10 классом, между концом школы - и фронтом науки. Для тех, кто школу закончил, но хотел бы знать, как сейчас дела на фронте, какие куски необъятного неба удалось понять.

Эта ситуация была и закончилась.

Индустриальное массовое общество закончилось. Пришло новое безмассовое общество. Можно говорить об обществе без масс, или - без большинства. Об обществе, где бессмысленна старая политика. Где все еще работает демография, но больше не работают надежды на массовое образование. Где нет слоев, но есть кружки, кланы, клубы, - нечто несколько закрытое, понятное своим. Где социальная мобильность приобретает совсем новые смыслы. Мигрантом можно быть, не покидая места, где родился. Ты, оставаясь дома, оказываешься в другой стране, ты можешь совершить социальное странствие, оказываясь среди новых людей с новыми обычаями, и для этого не надо ехать за море.

Вместе с прежним обществом пропали дно и поверхность знаний. Больше нет единого слоя сопоставимо образованных людей, есть множество видов образования, очень слабо сопоставимых друг с другом. И больше нет единого фронта науки, на который популяризатор мог бы указывать - мы с вами (аудиторией, читателями) вот где, в нашем незнании, а вот там, на горизонте - фронт науки, там сейчас... Такого положения дел больше нет. Нет фронта науки, - так же, как в новой войне не будет фронта. Есть опорные точки, места базирования, направления ударов, цели - а фронта нет. Или - иначе говоря - он везде. Невежество любой степени может встретиться прямо по соседству. Хоть у коллеги в лаборатории, доктора и профессора, хоть у главы соседнего департамента - он может не знать чего угодно.

Нету только той тупости - потому что как раз к новому люди привыкли, к тому, что их повседневность каждые пять лет радикально меняется - привыкли. Их можно не убеждать, что мир велик и странен - они и сами знают. То есть манеры популяризации из начала XIX века - устарели; из конца XIX и ХХ - устарели. Совсем иной читатель требует совсем иных манер.

Нет важнейших уровневых представлений, опорных для всякой популяризации: исчезли дно знаний и поверхность знаний (фронт науки).

Надо иных манер. А каких? Я напомню, что это мои соображения, это не позиция каких-то авторитетных кругов. Поэтому выскажу, что думаю - сейчас нет, например, биологии. Есть довольно разрозненный набор дисциплин и проектов. Насколько я могу судить, в других "науках" дело обстоит примерно так же. Нет математики как чего-то целого, разделенного на подразделы, на части, составляющие целое. Скорее, есть ряд проблем и подходов, подразделяющихся на более специальные подходы. Так во всех естественных науках - исчезло неуловимое нечто, что прежде позволяло совокупность чего-то называть "наукой", "вот этой наукой". Это другая сторона отсутствия фронта наук. Тем самым нельзя брать аудиторию и указывать ей на истинное положение дел в современной науке - это будет неизбежная ложь (понятно, почему - если нет "биологии", тем более нет никакой "науки" как чего-то единого. Есть сумма знаний, которые - если угодно - можно так называть, но сумма - это не нечто единое). То есть нельзя обратиться к аудитории - сейчас мы вам покажем, как устроено научное знание. Можно показывать лишь отдельные проблемы. При этом аудитория, конечно, не готова принять это новое устройство науки - крайне трудно объяснить, что многие "естественные" вопросы не имеют ответов или ответов последние сто лет никто не искал, и это не означает низкосортности науки - просто она вот такая. Надо как-то одновременно самой формой работы указывать на современный характер научного знания - совсем не такой, как 200 лет назад и сто, да и 50. И обращаться к аудитории, которая "умная" (то есть вполне умеющая встречать новизну), дико и неупорядоченно невежественная (важно, что неупорядоченно - нельзя надеяться увидеть "дно", то есть фронт невежества - его нет).

Это - как мне кажется - вполне новая ситуация. Аудитория "умная" и у нее нет "дна". Это недавно казалось невозможным и противоречивым - уж либо так, либо эдак. А вот теперь - это всегда вместе. При этом ни один "лектор" (популяризатор) не может похвастаться тем, что знает излагаемую науку - он может быть специалистом по некой теме или проблеме, но охватывать науку просто не может. В этом смысле тоже новая ситуация. Если следить за самыми новыми популярными (лучшими) книгами, можно видеть - автор тратит огромные усилия, чтобы преодолеть собственное незнание. Это совсем другая ситуация, чем прежде - тогда (когда обращались к низкому уровню образования, или к "тупым") - автор-то был на высоте, он досконально знал то, что собирается изложить. Вопрос был в стройности, доступности, упорядочености, последовательности... Сейчас чуть не первый вопрос - не композиции, а чтобы самому-то не наврать отчаянно и позорно.

Хороший пример - можно посмотреть, как идут споры об эволюции. Их много - можно найти старые и новые форумы и блоги, где это по десятитысячному разу обсуждается. Прогресса нет. Можно заняться разбором имеющихся на этот счет тонн словесной руды и увидеть, как выстраиваются непонимания. Ученые говорят с точки зрения готовой проблематики - двести лет вырабатывались способы видеть объекты, ставить проблемы, использовать термины. Да, в этом много дыр - но нет способа увидеть эти дыры. Метазнания не существует. Это с одной стороны, а с другой - поколение за поколением появляются "неофиты", которые впервые "сами подумали" на этот счет и их самобытное мышление, не отягощенное ни знанием понятий, ни знанием фактов, породило некие полуответы, чем-то их обнадеживающие. Они представления не имеют, почему так, как они, - браться нельзя. Что будет, если продолжить. Они хотят ответ именно в тех рамках, которые для них естественны - а там нет ответа. И они думают, что их обманывают. Как же так? я подумал, доботался до конкретного вопроса - а там незнание. Отвечают, что так спрашивать нельзя, надо... А дальше какая-то волокита и мутота. Я ж четко спрашиваю: где ваши переходные формы? предъявите! А они мнутся...

То есть аудитория совмещает "ум" и "бездонность", а сам популяризатор страдает от неизбежной нехватки знаний. Это не случайное свойство данного автора, это - как и отсутствие дна у публики - теперь характерная черта нового этапа популяризации. Автор тоже вместе с аудиторией пытается преодолеть невежество, только на несколько ступенек выше.

Мне кажется, отсюда должна следовать какая-то новая манера изложения - потому что старые "больше не стреляют". То есть: ну конечно, всегда есть аудитория хвалителей. Людей, которые помнят прежние успехи популяризации, с ними сравнивают и говорят: отличная книга, совсем как вот те классические образцы. Ну да, только классические уже не стреляют. И сходство с лучшими образцами прошлого больше не мерило успеха. А что там должно быть... Я не очень понимаю, как можно сочетать безопорность (потому что дна нет) и достаточно высокий уровень.

Напрашивается ответ: лестница. Один излагает совсем начальные знания, другой повыше... На деле я ответил: это ситуация науки в массовом обществе, когда есть фронт наук, научная классика и общее образование. Вместе с бездонностью у аудитории разрушается также лестница у специалистов. Эта лестница существовала, пока был фронт наук, сейчас это не лестница. Это набор индивидуальных траекторий специализации. Не более того. - Да, популяризатор может провести читателя по собственной траектории специализации. Вы понимаете, чем это отличается от образовательной лестницы? "Бычки в томате. Отличный закусон. Сам нашел. Видишь, сынок? Я нашел, и ты ищи". То есть популяризатор вынужден переходить на личные темы - как он сам выстраивал свою специализацию. Вы замечаете это? Каждая вторая популярная книга - это нечто вроде научной биографии, автор рассказывает, как лично он заинтересовался темой, как вникал в нее и потом добился результатов. Это ведь не случайно - это потому, что нету больше лестницы внеличного знания, остались лишь карьерные траектории.

Может быть, - это странное, но возможное решение - популяризатор не должен более апеллировать к простоте? В конце концов, критериев прекрасной речи несколько - простота, красота, ясность... Не обязательно быть простым, можно быть красивым. Или ясным. То есть: популярное изложение знаний не обязано ориентироваться на идеал достройки лестницы между (допустим) наличными знаниями средней школы (у кого они, спрашивается, есть?) и той точкой, куда течение жизни и случайности грантополучения занесли автора. Это может быть сложное повествование о трагическом пути познания (а сейчас чуть не любое честное повествование будет трагическим), из которого читатели вовсе не получают простой картины мира, а - напротив - начинают понимать сложность и противоречивость познавательной ситуации. прежде они только объявления слышали - мол, наука контринтуитивна и т.п., а тут до них наконец дошло - как при последовательной проработке их естественные вопросы заводят в очень топкие места, откуда выходов мало и все - с трудностями. И тогда человек начинает чувствовать авантюру познания - насколько не гарантированы наши успехи и как самые ясные и надежные дороги приводят в тупик.

Впрочем, решений может быть много.

Вот поэтому интересно поискать, как же могло бы быть выстроено популярное знание, если прежние методы не работают - не то общество, не та наука, не те авторы. Как следовало бы работать в новом составе?

|

Метки: science4 |

* * * |

ГЕОМЕТРИЯ – попытка сделать вокруг себя правильно

https://semiurg.livejournal.com/1315384.html

колесование тоже можно считать впаданием в гиподинамию.

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2289598.html?thread=156838846#t156838846

разница между пышкой и пончиком все равно что разница между мопассаном и николаем носовым

https://gershshpraihler.livejournal.com/1128737.html

Дадим ему, не потому что он человек, а потому что мы — люди.

https://igor-bredman.livejournal.com/4902.html

Десятки тысяч наскальных рисунков, созданных 12 500 лет назад, были обнаружены в Серрания де Ла Линдоса, в отдалённых тропических лесах Амазонки. Наскальная живопись простирается почти на 13 километров.

Рисунки настолько древние, что на них изображены уже вымершие животные

...Среди привычных нам представителей фауны исследователи нашли на рисунках изображения мастодонтов (вымершие слоны), палеолам (вымершие верблюды), лошадей ледникового периода и гигантских наземных ленивцев.

https://twizz.ru/v-kolumbii-nashli-13-kilometrovuyu-stenu-risunkov-398678/

В чем принципиальная разница между мальчиками и девочками. Мальчики бессмысленны. Совсем. В частности это означает что у мальчика нет энергии. Совсем. Попробуйте (девочки) представить себе состояние, когда у вас нет энергии даже на то, что бы ползти к кладбищу. Даже лечь в его сторону лицом. Даже клиническая депрессия в девочковом варианте не передает это состояние - просто попробуйте себе его представить. Так вот: для любого мальчика это обычное, рабочее состояние. Они так живут. Отсюда - к слову сказать - их эффективность и однозадачность (что бы сделать любое, самое пустяковое, дело мальчик должен сосредоточить всю свою энергию на нем), их генерация смыслов и технологий (все, вокруг вас на 99.99% придумано и изготовлено ими), их зависимость и непонятная тоска и жажда. И именно поэтому они должны искать. Свой смысл, свое Дело, своего Бога.

Жажда обретения источника энергии.

Источником энергии у мальчиков является смысл. Смысл его жизни. Если девочки уже в три года точно знают в чем их смысл заключается - то в современном социуме мальчик обретает свой смысл где-то в 30-32 года - если по дороге ОЧЕНЬ повезет с женщинами, начиная с первой. бОльшая часть - не обретает.

...Источников энергии у мужчин может быть два: женщина(ы) и Смысл. В виде Смысла выступает то Дело с большой буквы "ды", которым он занят. Не важно - каким. Важно, что оно хотя бы частично дает ему ответ на самый серьезный вопрос "Чего ты хотел, Всевышний? На что ты меня вострил??" (с) Если дает - ок, он - мужчина, он - кем-то стал. Он - в теории - может прожить и без женщины как источника.

И вот тут-то он и становиться _ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСЕН_. Потому что только рядом с мужчиной, который "без тебя может" - в девочке возникает женщина - и это восхитительно, интересно и страшно одновременно. Не мама, не "доча" - а женщина, какой она была задумана, судя по всему. И которая будет мстить, если за всю жизнь ее так и не выпустят на волю, имейте это, пожалуйста, ввиду.

...Смысл жизни мужчины - только один. Делать мир лучше. Что бы мир, который он оставит был лучше чем тот, в который он пришел. Все остальное - суета и томление духа. И неважно в чем и как будет это "лучше". Окормляет он старушек, дает надежду, пишет, строит, воспитывает, лечит, кормит или играет. Или учит играть. Это их личное с Богом дело. Если этого нет - увы ему и увы девочки рядом и ее детям от него. Для мужчины настоящий поиск - это труд и подвиг, он приравнивается к обретению. От такого человека есть главное ощущение "Он - живой, с ним - интересно!!" И забавно. А часто - весело. Это та самая история о которой барышни говорят "Главная моя эрогенная зона - мозги мужчины". Все верно - только это не "мозги" а нечто более важное.

Зачем же такому мужчине - женщина? Ответ очевиден: он ей может дать две единственные вещи, которые она не может сама: помощь в разборке с ее тараканами и защитить от нее ее дочь.

https://vk.com/wall39941163_18673

https://aquilaaquilonis.livejournal.com/1337465.html

правильный ангел говорит...:

что ты выберешь, прожить на 10 больше так, чтобы тебе самому это нравилось, или на 10 лет дольше, чтобы не было больно тем, кто с тобой рядом?

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2289598.html?thread=156849598#t156849598

По-настоящему хороший ИИ ваш тест (Тьюринга) умышленно завалит --- и вот его-то как раз и стоит бояться

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2290068.html?thread=156999828#t156999828

Я много раз писал про инновационную американскую компанию Boston Dynamics, производящую опытные образцы замечательных роботов, четвероногих и человекоподобных. Теперь эта компания стала корейская, ее купила Hyundai, цена сделки - чуть меньше миллиарда долларов. Такие дела.

https://vadim-proskurin.livejournal.com/1320286.html

Что Вас убедило в существовании Бога?

https://tito0107.livejournal.com/1729922.html

Дочитав до строчки «Как медвежонок туфли мерил...» и не найдя ниже продолжения, я мысленно выругался: ну как можно переносить строчку с рифмой на другую страницу! Но все оказалось гораздо печальнее. Никакого продолжения на следующей странице не оказалось. Стишок так и заканчивался клиффхэнгером. Что стало с уже полюбившейся читателям собакой в брюках? Поженятся ли утка и лиса? Подойдут ли медвежонку туфли или нужного размера не окажется? В теории такая открытая развязка, безусловно, должна разжечь любопытство ребенка и заставить его пуститься в самостоятельное исследование нашего огромного мира. Но если нет? Что, если хрупкая психика первоклассника не выдержит состояния тревожного ожидания, порожденного незавершенной концовкой? И только тут я заметил примечание — «Печатается в сокращении».

Чем там у Маршака заканчивается эта история я не помнил и, заинтригованный, пустился в самостоятельное исследование нашего огромного мира. Как выяснилось, сокращению подверглась всего одна строка: «И как дурак всему поверил!»

Благодарю вас, о мудрейшие педагоги издательства «Просвещение», вы оградили семилетнего ребенка от этого страшного слова «дурак». Надеюсь, теперь он его узнает только в классе девятом, когда уже будет готов к этому. Впрочем, положа руку на сердце, может ли вообще человек — независимо от возраста! — быть готовым к этому?

Да, сегодня ребенку повезло. Но ведь завтра он может услышать слово «д***к» от какого-нибудь пьяного одноклассника из неблагополучной семьи. Признаемся: у каждого из нас в классе был подобный отморозок. Тот самый, от кого мы научились всем этим крепким, ядрёным выражениям вроде «простофиля» и «шелудивый пес». И когда мы в первый раз услышали Д-word, рядом с нами не было взрослого, который бы объяснил и успокоил.

С другой стороны — интересно, в какой волшебной стране, по мнению цензоров издательства «Просвещение», живут современные дети, если слово «дурак» может сбить их с праведного пути. И что в этой стране произносят мармеладные единороги, когда среди ночи по пути в туалет ударяются мизинцем о тумбочку с конфетти?

Я спросил сына, какой бы строчкой он закончил стихотворение. Хорошо, что предложенные Севой варианты не коснулись нежных ушей редактора сборника. Без нюхательной соли его бы уже было не привести в чувства. А придя в сознание, он ничего бы не помнил — частичная амнезия характерна для случаев посттравматического расстройства.

Но в целом сборник «Литературное чтение», как и было обещано в аннотации, позволил «реализовать системно-деятельностный подход, организовать дифференцированное обучение и обеспечить достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования».

https://yasviridov.livejournal.com/352533.html

Цукия Коицу (Tsuchiya Koitsu, 1870—1949), «Женщина в снегу» (1934).

https://e-bolshakov.livejournal.com/171950.html

Однажды Брэдбери вышел прогуляться вечерком по улицам Лос-Анджелеса, и полицейский стал цепляться к нему, куда он идет. Его это взбесило, он ответил, что просто переставляет одну ногу вперед другой, пришел домой и в сердцах написал рассказ о том, как в будущем людям запретили ходить по улицам, а тех, кто не слушается мудрых властей, отправляют в психушку.

...Брэдбери открытым текстом предупреждает, что сжигание книг началось в том числе из-за боязни обидеть кого-нибудь из меньшинств: “Colored people don’t like Little Black Sambo. Burn it. White people don’t feel good about Uncle Tom’s Cabin. Burn it.” Magazines became a nice blend of vanilla tapioca.” («Цветным не нравится книга «Маленький чёрный Самбо». Сжечь её. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и её тоже».

«Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа»).

https://andresol.livejournal.com/173399.html

Профессионал --- это кто может прожить на доход со своей специальности. Полупрофессионал --- если может, но разве это жизнь?

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2290068.html?thread=156992404#t156992404

На предпоследней беседе этого цикла мы разговаривали о пифагорейской вере Галилея и Кеплера, обращая внимание на ее роль в возникновении физики. Напомню, что эта вера, по предложенному описанию, включает монотеизм, богосыновство человека, божественность математики и математичность материи. Иными словами, эта вера представляет собой христианский платонизм, с особым акцентом на роль математики. Ни Галилей, ни Кеплер не спрашивали, на каком основании они эту веру разделяют. Она присутствовала в духе времени, и они ей следовали, не спрашивая и не сомневаясь. В этом смысле прав был Артур Кёстлер, охарактеризовавший этих отцов физики как лунатиков своего рода: ведомые этой верой, они сдвинули горы познания, но сдвинули как бы во сне.

...Но что же тогда показал Декарт в итоге всего этого путешествия? Немало, на самом деле. Он показал неотделимость веры в разум от веры во всеблагого Бога. Одно влечет другое, но не логически, а металогически. Вера в разум оказывается бессмысленной, оказывается ничем не обоснованным предрассудком, если не подкреплена верой во всеблагого Бога; последняя есть необходимо-разумное условие первой. А если нельзя доверять разуму, то вообще ничему доверять нельзя, никаким идеям и представлениям, все может оказаться сном и миражом. Таким образом, разум приводит к Богу двумя путями: через ясную и отчетливую очевидность онтологического аргумента и через осознание условий разумности веры в разум.

...Казалось бы, у Декарта было преимущество перед Кеплером, Галилеем и Ньютоном: пифагорейское мировоззрение он критически выстроил, шаг за шагом, а не унаследовал как бы в лунатическом сне. Казалось бы, это должно было ему помочь в построении новой науки о природе. Но в научном отношении он проиграл; его вклад в новую физику оказался заметно слабее, чем у великих 'лунатиков'. Самое же интересное в том, что проиграл он не по случайным причинам, а именно в силу своей ясной и отчетливой философии, будучи именно ею введен в заблуждение. В силу своих познавательных постулатов, Декарт не допускал в физике никаких странных или непроясненных сущностей. Теория природы должна покоиться на ясных и отчетливых аксиомах, как в геометрии, и точка. Например, в ней не должно быть такой штуки, как дальнодействие.

...Кто же ослепил Декарта этим сплошным сиянием света — он сам или злокозненный демон? Упорные попытки запаковать реальность в любимую схему чреваты как открытиями, так и слепыми пятнами — и нет метода гарантировать достижение одного или избегание другого. Мир есть величайшая загадка; хорошие загадки методически не разрешаются, а самые лучшие имеют неожиданные, элегантные и парадоксальные ключи. Слегка перефразируя Эйнштейна — Господь не злонамерен, но искусен. И как мастер загадок тоже.

https://scholast.livejournal.com/111779.html

https://aquilaaquilonis.livejournal.com/1337934.html

Под атеизмом сегодня обычно подразумевают отрицание каких-то — неизвестно каких — фантастических существ. Хотя в действительности атеизм — это отказ обожествлять кого бы то ни было. Для древних египтян фараоны были богами. Атеисты же не отрицают существование египетских фараонов. Но вот обожествлять правителей, то есть наделять их свойствами вершителей нашей судьбы, которым надо служить и посвящать свою жизнь, они отказываются. То же самое со стихиями природы и проч.

"Бог" — это статус.Вы можете наделить этим статусом римского императора, русского царя, американского президента, своего работодателя, а также океан, ветер, деньги, секс, домашний очаг, войну, мудрость, человечество, самого себя, природу, науку, прогрэсс. В монотеистических религиях таким статусом наделяется Всесовершенное Существо, которое в то же время является Творцом мира, и запрещается наделять таким статусом кого-либо ещё. Статус этот обозначает, что тот, кого вы им наделили, является источником вашей судьбы и вы ему служите, чтобы эта судьба была в том или ином смысле удачной. Кого считать своим богом — личный выбор каждого.

...Соответственно, атеист никому свою судьбу не вверяет, и поэтому ему некому верить. Если только он, конечно, не обожествляет сам себя или что-нибудь вроде природы, эволюции, человечества, научно-технического прогрэсса и тому подобного. В этом случае он верит им, или, что то же самое, верит в них — в себя, в природу, в прогрэсс. Тогда он, правда, будет уже не атеист. Ну так у нас нынче полно такого добра: "боги", которые на самом деле просто супергерои из комиксов, и "атеисты", которые на самом деле просто верные и преданные поклонники каких-нибудь сил — любых, лишь бы не Первоисточника всякого вдохновения.

https://yuritikhonravov.livejournal.com/371763.html

Когда человек знает, что за консультацию ему придётся выкладывать много, он начинает думать, как бы это время потратить с умом, быстро доходит до идеи, что надо хотя бы взять лист бумаги, и начать заранее готовить рассказ про свою беду, и что он уже перепробовал, и что получилось. Куда чаще, чем можно было бы предположить, он в результате сам свою проблему и понимает.

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2290068.html?thread=157001876#t157001876

Вессон сравнивает работу физиков с плетением полотна:

‘Ткачество в обычном смысле предполагает установку на ткацком станке базовых нитей, которые определяют структуры (основа, warp) и затем добавление ортогональных нитей, которые дают цвет и текстуру полученной ткани (уток, weft). Современная наука работает точно также, поскольку она оперирует базовыми законами, к которым добавляются интерпретации, приводящие к описанию определенной части природного мира. В настоящее время целью этого научного умственного плетения является производство кусочков «ткани», например квантовой механики и теории относительности; и их сшивания для формирования гобелена, или великой единой теории физики.’

...Один рыбак по словам Эддингтона изучал глубоководную жизнь посредством сети с трехдюймовыми ячейками. После осмотра пойманных рыб рыбак заключил, что не существует глубоководных рыб, которые были бы короче трех дюймов. Поэтому Эддингтон считал, что то, что мы можем поймать, определяется методами ловли — наука неизбежно содержит субъективные элементы, которые невозможно устранить.

Вессон говорит, что известное высказывание Эддингтона

‘Грубо говоря, материя мира — это материя разума’

следует понимать именно в этом смысле. Эддингтон не отрицал существование внешнего мира, но в конечном итоге материя, про которую говорят физики, сконструирована физиками.

http://blog.rudnyi.ru/ru/2020/12/paul-wesson-weaving-the-universe.html https://evgeniirudnyi.livejournal.com/243596.html

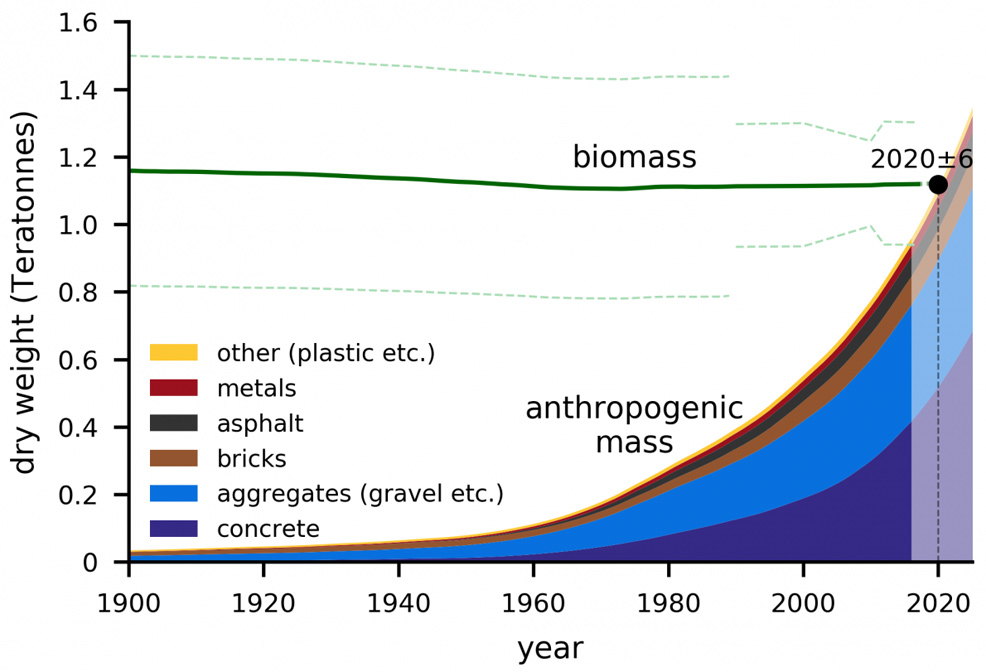

суммарная масса всего созданного человечеством (главным образом это здания, сооружения, дорожные насыпи и т.п.) приблизительно сравнялась с суммарной массой всего живого на Земле

Насколько я понимаю, быстрый рост после 1990 года объясняется главным образом стремительным прогрессом в Китае и Индии. К 2040 году обещают двукратное превышение антропогенной массы над биосферной и далее в обозримом будущем удвоение каждые 20 лет или даже немного быстрее. При сохранении тех же темпов Земля превратится в Трантор к 2500 году. Но до этого вряд ли дойдет.

https://vadim-proskurin.livejournal.com/1320697.html https://www.nature.com/articles/s41586-020-3010-5

Михаил Щербаков с некоторого времени стал отказываться от слов, за которыми уже есть картинка, сказал, мол, "фрегат", все уже представляют контекст

https://jenya444.livejournal.com/665991.html

И теперь я счастливая обладательница полного набора: бык с яйцами и пенисом, Европа с головой. Причем они так классно сделаны на штырьках, что их можно менять местами. Так у меня собралась статуэтка-франкенштейн: голова Европе досталась от мейсоновской балерины, яйца у быка от Калинина (вернее, от свиньи из остатков скульптуры Калинина), а пенис от Василия Ивановича (точнее, от его коня из статуэтки «Чапаев на коне с шашкой»).

...-- Слушайте, а почему кусками-то? Это вот он придумал? Или у рестовраторов традиция такая есть?

Мы приятельствуем с ним со времен знакомства подросточками в очереди к общему поведенческому терапевту. Когда он мне безголовую Европу с бесполым быком презентовал, он второй год работал на оклад молодого спеца, он бы вещь в хорошем состоянии не потянул, а в силу проф знаний видел перспективу реставрации, а потом он стал сам собирать антиквариат, покупал у наследников почивших бабулек статуэтки и на аукционах общими лотами: это когда пару вещей в хорошей сохранности, пара вещей - под ремонт и куча разных рожек и ножек все вместе продается. Ему так и надо, он эти хвосты, лапки и головы - пристраивает потом при реставрации.

И у него есть особенный талант памяти на все эти осколки, он реально помнит мельчайшие детали, сколы и слои эмали, поэтому он всем друзьям дарит вещь под реставрацию, потом годами додаривает кусочки и собирает вещь.

https://shakko.ru/1606994.html

https://amigofriend.livejournal.com/3667526.html

из чего складывается ваша самооценка?

https://gershshpraihler.livejournal.com/1128615.html

Это как анекдот советских времен, когда маньяк поймал на улице пионера и говорит ему:

- Матюкнись!

- Нет! Не могу!

- Матюкнись, а то убью!!!!!!

- ЛИФЧИК!!!!!!!!

https://aridmoors.livejournal.com/704282.html

Инсайт юнгианцев состоял в том, что с их точки зрения существующие в разных культурах образы "языческих богов" - это некоторые базовые, опорные для человеческого мышления как такового внутренние личностные модели, что-то вроде "образцов" - или, как они говорили, архетипов - строения человеческой личности. Они заложены не культурой - скорее, до какой-то степени они и закладывают культуру. Человек по Юнгу - не rasa tabula. Ещё только родившись на свет, он уже несёт в самой структуре своего мозга унаследованные и развившиеся вместе с самим человечеством архетипические структуры. И на их основе строится как человеческое общение между собой, так и представления людей о религии. Причём если одна из этих структур, один из архетипов, занимает в голове человека слишком большое место, жёстко подавляя все остальные - это не очень-то здраво, и может привести к неврозу. Это, в сущности, таким образом с самого начала отталкивает юнгианцев от монотеизма - и создаёт у них естественную симпатию к многобожию.

Всё пространство этих структур, взаимодействующих друг с другом, в юнгианстве именуется "коллективным бессознательным" - и является чуть ли не основным полигоном для их исследований. De facto это что-то вроде мира духов, известного любому шаману, только на новый лад.

...Собственно, это такой способ быть религиозным, не будучи собственно, you know, религиозным. Религия по самому своему определению - это установление связи; а связь можно установить с кем-то, отдельным от тебя. Здесь перманентно работает вот эта буберовская диада "Я и Ты" - и любой драйв, любая энергия изначального религиозного движения формируется именно на вот этой диалектике двустороннести. А для этого надо, как ни крути, чтоб "Ты" было реальным - чтоб оно воспринималось именно как нечто не от меня самого, как контакт, как голос извне.

Архетип же есть ни что иное, как особым образом выделенный фрагмент моей же собственной личности.

...Отводя для мистики место исключительно внутри моей головы - я девальвирую мистику.

https://myrngwaur.livejournal.com/874209.html

Впечатляет разница в настроениях русских (русскоязычных, пост-советских) и канадских/американских комментаторов в обсуждении всех этих тем злобы дня: отьема оружия, контроля за населением, New Normal и вот это все. Сравниваю между комментами к своим постам и к роликами на трубе.

Почти поголовно русские либо высказываются в духе "сопротивление бесполезно, они все равно сделают что хотят, лучше сдаться заранее", либо "вы бы лучше помалкивали, не светились бы, а то ведь найдут, вычислят, поймают, накажут, посадят, убьют...", либо (возможно) просто осторожненько отмалчиваются.

Радикальный контраст с комментами на трубе где подобные комменты редки, а преобладают "unite and resist", "they can come and try to get it, I'm waiting" и вплоть уже до призывов "do not comply", развешать на фонарях или сколотить группу тех кто разберется с неподходящим правительством быстро, решительно и окончательно.

"Русские не сдаются", ага. Но только тогда когда начальство прикажет не сдаваться - потому что никого они не боятся так как собственного начальства.

- У нас массовое, многосотенлетнее ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

То, что называют "загадочной русской душой" - это коллективная травма безопасности, травма выжившей жертвы абьюза.

Жертв абьюза не высмеивать и обвинять нужно, а лечить.

Нации требуется массовая психотерапия. МАССОВАЯ.

https://ploughlike-elk.livejournal.com/403171.html

Родилась около 662 года.

...Умирала два раза; днём её окончательной смерти считается 13 декабря

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F

фото из Москвы 1959 года

https://zen.yandex.ru/media/rubez/kak-supermodeli-christian-dior-sveli-s-uma-sssr-zaprescennye-foto-iz-moskvy-1959-goda-5fc76854a093e949025cc116

"Эволюция понимания не всегда иерархична. Могут поменяться идеологические основы, от которых идут и дальнейшие построения и ассоциации с темой. Старые основы утрачены и вместе с ними утрачивается понимание, на них выстроенное.

Не уверен, что смогу привести хороший простой пример. "

Очень интересная ветка, жаль, что она закончилась.

У меня есть такой пример:

Когда я читал "Мастер и Маргарита", не будучи христианином, у меня было одно целостное понимание сюжета и персонажей, в частности - Маргариты и Воланда, как "положительных".

Потом, после крещения, я вновь прочел роман и всё перевернулось: Воланд и Маргарита, теперь, очевидно - "отрицательные" персонажи.

Но я бы не назвал это эволюцией...

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2286532.html?thread=156923332#t156923332

Раз текст в сети, то его и сжигать не надо.

https://windeyes.livejournal.com/453170.html

- ...молодежь легко идет на контакт и на порядок нормальнее в манерах и пафосе, резко увеличилась благотворительность, горизонтальные связи процветают (сообщества всякие), деток из детдомов усыновляют напропалую, малый бизнес повсеместен и приятен, тюрьмы-колонии уполовинены, хосписы всякие, в общем некая нормализация в воздухе явно присутствует, моё личное впечатление.

- сейчас: мне кажется основной эффект на психическое здоровье - это детство проведённое при материальном достатке. И социальное расслоение начиная со школ тут на пользу, меньше зависти. И тут как раз можно вернуться к теме советского moral decline - недопотребление и зависть, оно ведь было в советском детстве "героев 90х", а сейчас этого на порядки меньше. Дети больше не обсуждают у кого что есть (на столе, надеть, игрушки и гаджеты).

https://users.livejournal.com/-moss/1619567.html?thread=15489647#t15489647

Между государствами и компаниями есть некоторые и очень существеннные различия, к примеру, фазовое бессмертие. Фазовое бессмертие - это когда роль Пушкина начинает исполнять следующий поэт или творец. Поскольку в обществе постоянно кто-то рождается, а у кого-то есть запросы, всегда есть вспышки в ответ на определенный запрос. Это как птица, которая поёт вам спустя много лет утром, как шум машин ночью, как ночь, улица, фонарь, аптека - которые пронзают вас ностальгией спустя полвека, хотя вы прекрасно отдаёте отчет, что нет уже ни той птицы, ни тех машин, что будили вас в школу, ни того фонаря. Государство фазово бессмертно как вспышка на месте территории. В силу разных инерций это работает очень хорошо. Хотя там другие люди пришли, уже даже с другим генокодом и культурными привычками.

https://kvisaz.livejournal.com/1048450.html

https://prokhozhyj.livejournal.com/2967558.html

7. Привезли меня в больницу на Волоколамке. Взяли мазок, почему-то два раза подряд две медсестра и врачиха задали один и тот же список вопросов. В основном анкетные данные, как начал болеть и хроника. Астма говорю и непереносимость глютена. Медсестра просто записала, врачих где-то отметила и сказала, чтоб насчет диеты не беспокоился.

8. Отвели меня в палату.

Палата оказалась четырехместная.

В остальном – практически идеальная. Потолки – метров пять. Наверху какая-то штука, я так понял – климат-контроль с внешним управлением. И на самом деле – было не холодно и не жарко, не сухо и не влажно, без сквозника, но с циркуляцией и т.д. Внутри палаты – собственные туалет и душ. У каждой койки на стене устройство для снабжения больных легких кислородом и куча розеток. И всё – от батарей до душа исправное и добротное.

И чистота. Насчет запахов – не в курсе.

Ну еще до кучи – холодильник, микроволновка, чайник электрический. Телевизор был. Но его никто не включал – и слава богу.

Мне постелили и надели кислородную маску. Что-то вкололи. И температуру навеки как рукой сняло. Ну, по крайней мере по сию пору.

9. Утром совсем рано отвели на КТ этажом ниже. Сказали одно легкое – 25%, другое – 30%. В принципе, не так катастрофически как я ожидал.

10. Утром же, но чуть позже пришла женщина-врач, тоже вся изолированная по нехочу, но с кокетливой прядью из-под капюшона.

Сообщила, что лежать мне две недели. Будут меня колоть антибиотиками, антикоагулянтами и, если расстроится желудок, будут давать таблетки. Велела дышать кислородом и лежать на животе. В крайнем случае на боку.

11. Режим строгий. За дверь палаты не выпускают. Персонал заходит в палату исключительно люто упакованный. Заходили, чтобы поставить уколы, взять кровь из вены (у меня раз семь брали –правая рука как у наркомана), осмотреть, поставить капельтницу (не мне), перестелить постель и всё такое.

Не знаю, где как – а у нас персонал был исключительно вежливый, с учетом того, что двое моих однопалатников ругались и жаловались несколько не по делу. Ну, больной человек – понятно, нервный, ему плохо. Но когда с понимаеним к этому относятся медики, это производит хорошее впечатление.

https://andronic.livejournal.com/912390.html

- Если ресурсы ограничены, то перед человеком встаёт выбор, куда прежде всего направить свои силы: на семью или карьеру.

- Для меня, пожалуй, некая реализация в деятельности важнее, чем семья.

- воспринимаю вопрос как спекулятивный. не знаю, где мне взять семью. а работать нужно, пока нет безусловного базового дохода.

- Самореализация конечно. Как можно поручить свое благополучие другому человеку- уйдёт он или не уйдет и проч. При условии, что заведомо большая часть браков распадается.

- есть ли у тебя карьера, финансовая устойчивость. существует ли верный прогноз по поводу твоей фамилии в обществе с проекцией на 30 лет вперед? имхо. этот вопрос ВСЕГДА первичней семьи. и уж точно НИКАКИХ рисков не найти себе пару, в качестве лояльного и уважающего тебя и твою фамилию НЕТ.

- в приоритете развитие себя.

- Карьера в общепринятом понимании этого слова (вертикальное продвижение) мне неинтересна в принципе. А вот самореализация, занятие любимым делом и поддержание определенного уровня заработка для комфортного уровня жизни - это для меня важно. Гораздо важнее семьи.

- Больная тема. Я из тех, для кого важнее самореализация и кто готов с удовольствием жить один, но осознала я это, только по уши увязнув в семье.

- по своему опыту, я не понимаю, зачем может быть нужна семья.

https://ru-psiholog.livejournal.com/9034032.html

Но народ Оркленда продолжает пихать своих недорослей в правоохранительные учебные заведения приговаривая:

- Хер с ней с честью, в жопу совесть!

- Все отмолим!

- Главное на хлебушек с маслицем завсегда хватит!

Поганый народец... Столетиями не меняется.

https://d-konstantinov.livejournal.com/904979.html

Начальник запретил выдавать новые бушлаты работающим на лесосплаве. Уж очень часто тонули.

https://litvek.com/book-read/469383-kniga-lev-feygelevich-konson-kratkie-povesti-chitat-online?p=2

Профессионал - тот, кто не позволяет чему-то мешать процессу заработка. Что бы это ни было: личное настроение, человеческие взаимоотношения или выпендреж специалиста, утверждающего, что так делать нельзя.

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2290068.html?thread=157020820#t157020820

- "Хороший человек" --- это не профессия. И если вы платите "хирургической бригаде" $50000 в месяц и больше, вы заинтересованы в том, чтобы она решала ваши проблемы быстро и свирепо, даже если вам придётся напрячься самому или напрячь кого-то из ваших сотрудников, чтобы не тормозить её. В быту масштабы поменьше, но суть отношений та же. Это танго всегда танцуется вдвоём.

-

- вы позволите, я на вашем видеопримере позанудствую?

как неспециалист, вы можете утверждать, что смотрите на танго - это условная позиция зрителя. с позиции трех лет насмотренности и занятий я утверждаю, что из двоих молодых людей танго не танцует никто: мальчик - танцор бальных танцев, и в бальных танцах он, возможно даже, профессионал. хороший бальный танцор станцует любой танец, как бальный. в данном случае за основу взята очень примитивная танго-хореография "для студентов" из какого-нибудь популярного фильма, которую бальный танцор выполняет играючи, хотя и без понятия, что зачем. девочка - даже не профи, бачатница-любитель, которой велели повторять шаги за мальчиком. да и хореограф тоже не очень по танго специалист: про вертеть головой сказали (в танго головой не вертят), а про корпус-ноги девушка не знает вообще ничего (мальчик знает и делает то, что у него в багаже из бальных танцев).

примерно вот таким образом я могу рассуждать относительно предмета - и относительно (!) вашей позиции - как специалист. но только потому, что вы не можете. придет больше меня специалист - рассудит еще глубже.

профессионал - это тот, в кого не только вложен комплекс теории и практики о некоем предмете, как это вложено в специалиста. профессионал целиком прилажен к своей жизни через именно эту сферу - своим натренированным обо все вот это умом, телом и душевным складом. то, что ему за это могут платить деньги (и обычно платят, ибо за что ж ему еще?) - вторично.

а могут и не платить. ведь профессионала и распознать-оценить способны только более-менее специалисты. они как раз предпочтут профессионала для решения того вопроса, в котором уже более-менее специализированы.

посторонние же люди, которым понадобилось что-то касательно предмета, не разбирают специалистов и профессионалов по интересующей части - им чаще всего попадаются и их удовлетворяют специалисты.

люди вообще не могут и, как правило, не желают столько взять и унести, сколько профессионал способен им выдать от своего профессионализма... это избыточно. в большинстве вопросов удобнее специалисты: они разжуют ровно столько, сколько надо чтобы в рот / в голову положить и закрыть вопрос.

когда же касательно предмета возникает ненасытное любопытство, то со временем возникает и некоторая специализация. с которой уже становится неплохо видно именно профессионалов. сложившиеся таким образом специалисты сами предпочитают иметь дело именно с профессионалами (в случае наиболее животрепещущих вопросов неспециалисты тоже бы их предпочли, но на них довольно и специалистов).

в общем, разница примерно такая, что профессионал встроен своим профессиональным предметом во всю жизнь целиком. он в этом предмете как рыба в воде, знает и может внутри этой "воды" все, что ему понадобится, но и из нее особо никуда не выходит - профессионализм требует жабр жертв.

специалист встроен в предмет одним боком, а другим он развернут к клиенту-заказчику, т.е.функционирует не столько в самом предмете, сколько в предбаннике "предмет - актуальный запрос".

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2290068.html?thread=157027732#t157027732

Приходилось также вычитывать исследование в рамках социологической конференции. Там говорилось, на материалах интернета, что наше население благодаря всем этим деятелям имеет представление о генезисе русских самое фантастическое. И что, дескать, в этом виновата официальная наука, которая отмолчалась. С одной стороны - да. С другой стороны - как официальной науке оспаривать откровенный бред, на каком языке? Языка такого нет. Я вот специализировалась на фольклористике, я не знаю, как оспаривать гороскоп Перуна на последней странице журнала "Маша". Или схемы вышивки крестиком жриц Параскевы Пятницы.

Это я к тому, что специалисту мы можем задать вопрос: "А правда, что?" И он может ответить да, нет или "вопрос поставлен некорректно". И если он сочтет возможным, он может сказать, почему. Но это на его усмотрение. Если уж мы взялись беспокоить специалиста, мы должны оставить ответ на его усмотрение, и довольствоваться малым. Другой хороший вариант - спросить, что почитать по теме. Иногда это работает, но тоже не всегда.

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2290068.html?thread=157012884#t157012884

|

Метки: livejournal2 |

Гребцы триремы: о разнице |

Все вообще теперь идет со скрипом.

Империя похожа на трирему

в канале, для триремы слишком узком.

Гребцы колотят веслами по суше,

и камни сильно обдирают борт.

Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!

Движенье есть, движенье происходит.

Мы все-таки плывем. И нас никто

не обгоняет. Но, увы, как мало

похоже это на былую скорость!

И как тут не вздохнешь о временах,

когда все шло довольно гладко.

Гладко.

Когда мы задаем вопрос, хотелось бы, чтобы ответил профессионал. Он знает, он не словоблудит, а точно говорит, как и что. Чтобы не тратить время на пустой треп, мы часто это выставляем условием - хочу, чтобы отвечал профи. Прочие пусть молчат - не нужно ни остроумия, ни туманных "общих сведений".