Иванов-Петров - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Что выдыхает Япония? |

Мне интересно, в чем заключается культурное влияние Японии на современный мир. В первую очередь мне пришло в голову аниме. Я решил поискать - что же еще? Нашел статьи Филиппова https://kinoart.ru/texts/banzai-usa , Штейнера https://polit.ru/article/2006/01/18/schteiner/ и Померанца https://imwerden.de/pdf/pomerants_nekotorye_techeniya_vostochnogo_religioznogo_nigilizma_2015.pdf Насколько можно понять, я и десятой части влияния не видел - значительная доля голливуда сделана под влиянием аниме.

Но поиск получается трудный. Большинство текстов - о влиянии западной культуры на Японию. Мол, они подражатели, они взяли то и это, да и то, что взяли, - наслоено на прежние заимствования у Китая. Оно конечно. Но мне интересно не это - а то, что вносит Япония в современный мир, какие идеи, какие влияния. Скажем, если я буду говорить об Англии - конечно, можно многое сказать о том, что культурная жизнь островов шла под сильнейшим влиянием с материка. Но все же вполне можно спросить - что за последние лет триста излучает Великобритания, англосаксонская культура. Это - с Запада, а что излучается с Востока?

Я не знаю, важно ли помнить про ниндзя и всю сопутствующую литературу, важно ли говорить о боевых искусствах. Может, и нет. Надо ли привязывать сюда дзен? Кажется, то, что болтологически модно из дзена - идет именно в связи с Японией. И как следует обозначить это влияние? Что следует сказать, вспоминая о распространении дзена в западной культуры - от хиппи и далее? Не говоря привычных слов о "мимолетности" и "спонтанности" - кажется, там прежде всего устранение от обязывающе-земного. Ускользание от оков, от забот. Устранение себя из мира, ускользание.

Что, как мне кажется, точно надо вспомнить - то, как видится из японской культуры мир духов. Давайте я, не вдаваясь в важные (и важнейшие) детали, обозначу это как "мир шаманизма". Мне кажется, что в том, как относятся к духовному миру в Японии, многое взято у шаманизма, но я могу ошибаться - тогда пусть в рамках данного текста шаманизм будет обозначать вот это вот представление (ёкаи и всё-всё) - противопоставленное совсем иным картинам, идущим из Средиземья. В мире, конечно, очень много чего есть, и отдавая дань демократии в познании, можно говорить хоть об африканских культах, хоть о новых религиях, - но я же о влиянии на всемирную культуру. А там тесно. Там есть христианство - и есть идущее из Японии влияние. Причем, если смотреться в зеркало Японии, у христианства - лицо католицизма. То есть оттуда видно влияние Средиземья именно как католицизм. И вот идет мир машин, финансов и торговли из Англии; мир разумности и индивидуальности; идет мир иерархии, формально установленной духовности - с Запада, а что несет в эту мировую культуру Япония?

Но поиск получается трудный. Большинство текстов - о влиянии западной культуры на Японию. Мол, они подражатели, они взяли то и это, да и то, что взяли, - наслоено на прежние заимствования у Китая. Оно конечно. Но мне интересно не это - а то, что вносит Япония в современный мир, какие идеи, какие влияния. Скажем, если я буду говорить об Англии - конечно, можно многое сказать о том, что культурная жизнь островов шла под сильнейшим влиянием с материка. Но все же вполне можно спросить - что за последние лет триста излучает Великобритания, англосаксонская культура. Это - с Запада, а что излучается с Востока?

Я не знаю, важно ли помнить про ниндзя и всю сопутствующую литературу, важно ли говорить о боевых искусствах. Может, и нет. Надо ли привязывать сюда дзен? Кажется, то, что болтологически модно из дзена - идет именно в связи с Японией. И как следует обозначить это влияние? Что следует сказать, вспоминая о распространении дзена в западной культуры - от хиппи и далее? Не говоря привычных слов о "мимолетности" и "спонтанности" - кажется, там прежде всего устранение от обязывающе-земного. Ускользание от оков, от забот. Устранение себя из мира, ускользание.

Что, как мне кажется, точно надо вспомнить - то, как видится из японской культуры мир духов. Давайте я, не вдаваясь в важные (и важнейшие) детали, обозначу это как "мир шаманизма". Мне кажется, что в том, как относятся к духовному миру в Японии, многое взято у шаманизма, но я могу ошибаться - тогда пусть в рамках данного текста шаманизм будет обозначать вот это вот представление (ёкаи и всё-всё) - противопоставленное совсем иным картинам, идущим из Средиземья. В мире, конечно, очень много чего есть, и отдавая дань демократии в познании, можно говорить хоть об африканских культах, хоть о новых религиях, - но я же о влиянии на всемирную культуру. А там тесно. Там есть христианство - и есть идущее из Японии влияние. Причем, если смотреться в зеркало Японии, у христианства - лицо католицизма. То есть оттуда видно влияние Средиземья именно как католицизм. И вот идет мир машин, финансов и торговли из Англии; мир разумности и индивидуальности; идет мир иерархии, формально установленной духовности - с Запада, а что несет в эту мировую культуру Япония?

|

|

Свобода |

Свобода есть возможность мыслить правильно

Могут быть разные мнения о том, что такое "мыслить". Для понимания полезно помнить сказанное Гегелем в Философии права: разум - это роза на кресте современности

Могут быть разные мнения о том, что такое "мыслить". Для понимания полезно помнить сказанное Гегелем в Философии права: разум - это роза на кресте современности

|

|

* * * |

«Что думает мрамор, из которого скульптор высекает шедевр? Он думает: «Меня бьют, портят, оскорбляют, ломают, я погиб». Мрамор идиот. Жизнь бьет меня, Эртебиз. Она создает шедевр. Надо, чтобы я вынес ее удары, не понимая их. Надо собраться с силами, держаться спокойно, помочь ей, работать вместе с ней, надо дать ей закончить ее работу».

Жан Кокто «Орфей», 1926.

https://lyama.livejournal.com/1305671.html

Если есть функционирующая часть "от чипа в мозг", то может быть и часть "от мозга в чип". Во взрослом мозге уже проделана большая работа по обучению распознаванию и классификации стимулов, и по управлению балансом тела. При этом из экспериментов с моторной системой мы знаем, что в карту тела можно включать инструменты, и довольно быстро научаться ими пользоваться, например, в известном эксперименте у макак в зрительно-моторные рецептивные поля руки включались грабельки для подгребания еды. В карту тела не обязательно включать реально существующие инструменты, это могут быть объекты виртуальной реальности, если чип в состоянии имитировать соответствующую им стимуляцию (например, подавать в вестибулярный анализатор информацию об их весе в пересчете на вес виртуального же тела). Таким образом "машина" может использовать уже существующие в мозге алгоритмы восприятия и управления объектами для "подключения" самых разных обьектов к телу, и получать даром все то, что получаем даром мы - узнавание и расчет баланса, например. Управление этими объектами будет виртуальным, но сами объекты могут быть абсолютно реальны и разнообразны. Клавиатура не нужна, если ковш экскаватора можно отобразить как часть руки, пересчитав массу того что в ковше в те величины, которые привычны человеку. catta

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2204121.html?thread=136809433#t136809433

«Представьте себе модифицированных макак особого типа. Они не служат моделью аутизма или болезни Альцгеймера, на них не тестируют лекарства. Их гены изменены, и в сравнении с обычными макаками эти особи более склонны к определенным зависимостям. Или же они более конформны в социальном поведении, или же острее реагируют на некий подпороговый стимул. Подобных обезьян совсем нетрудно вообразить, если проследить логику уже начатых исследований. Так на живых моделях будут проверены важные гены человека. И так генетическая инженерия получит шанс превратиться в социальную».

Изначально мой текст должен был быть про новость о встраивании гена человека в ДНК обезьян... Но я подумал, что полезнее будет взять шире и сказать о большой игре, которая началась. Это игра научных держав вокруг генов, влияющих на мозг: она наберет ход в ближайшие годы, и ее плоды могут быть весьма чувствительными для всех.

Фактически в тексте представлен один из сценариев. Или, если угодно, одна из стратегий, которая может быть реализована, исходя из логики развития научных исследований. Неизбежности тут нет, но неплохо бы знать, что происходит: какие риски открываются и какого рода соблазны возникают. Обезьяны -- как вы догадались, лишь подготовительный этап. Но ключевой. И вы поймете, почему.

...И да, самое главное: если вы как страна не участвуете в игре, вы уже проиграли.

https://nature-wonder.livejournal.com/234984.html

Аббревиатура CBP стоит за China Brain Project, научной инициативой, на которую правительство делает серьезную ставку. Подобные инициативы с 2013 года запущены в США и ЕС, но китайская выделяется акцентом на работе с нечеловекообразными приматами.

...Итак, имеются разрозненные, казалось бы, обстоятельства, сочетание которых в перспективе дает кумулятивный эффект. В Китае вырастили огромную колонию обезьян для исследований, делают серьезную ставку на генную инженерию и запускают проект по изучению мозга, в основе которого — трансгенные и геноредактирующие технологии плюс нечеловекообразные приматы как модели. У США потенциал в нейронауках выше, обезьян в распоряжении не меньше, но их BRAIN Initiative не нацелена напрямую на ГМ обезьян, и эксперименты такого рода, вероятно, испытают там больше ограничений.

...Как и Цзянькуй Хэ генетики из Куньмина тоже преступили черту, создав макак с геном человека. И неспроста их статья вышла лишь в китайском журнале, а у Хэ публикации нет вовсе. Но если Хэ вменяют само вмешательство в зародышевую линию, то в случае с MCPH1 дерзость в том, что трансген ввели не для изучения модели болезни и тестирования лекарств. Проверяли именно эффект человеческого гена. Обезьяны в этом смысле совершенно здоровы.

...По эволюционным меркам мозг современного человека — сырой продукт, он возник недавно и еще не протестирован миллионами лет. Он полон когнитивных искажений и неврозов. Человек не был спроектирован как апгрейд обезьяны — закреплялось первое, что работает, плюс то, что хотя бы не сильно мешает. В итоге наш мозг — это клубок компромиссных решений. Не всегда самых эффективных.

Опасаются, что ГМ технологии создадут элиту с улучшенными генами. Опасаться стоит другого.

...они своей работой открыли способ направленно создавать ключевые гиперстимулы для разных систем мозга.

Заметим, что гиперстимулы для людей могут быть и семантическими, то есть вызывать нужную реакцию за счет смысла, заложенного в текст, видео или мем. Такой гиперстимул будет воздействовать на мозг сильнее, чем контент, создаваемый обычным путем, и будет, вероятно, так же причудлив, как сгенерированные картинки. Предъявив его человеку, вы вызовете заданное состояние психики гораздо быстрее, точнее и надежнее. Так можно работать с эмоциями и лечить депрессию, например, как намекает первый автор. А еще вдобавок можно помочь генеративным сетям — сделать мозг более восприимчивым к тому или иному классу стимулов. Например, прицельно изменив ДНК.

...Обычно в связи с редактированием генов говорят о новом неравенстве, которое разделит людей на простых и улучшенных. Узкий слой граждан якобы будет иметь доступ к передовым технологиям и подкорректирует ДНК своих будущих детей, которые получат заведомое преимущество. Права человека, дискриминация, евгеника. Этот сценарий не учитывает, однако, что привилегированным родителям нужны твердые гарантии, прежде чем они пойдут на такой шаг без видимых причин. Нужно убедиться, что редактирование дает, во-первых, требуемый эффект и, во-вторых, что даже спустя много лет у потомков не вылезут проблемы. Такой гарантии сразу им никто не даст.

...самые влиятельные и богатые окажутся последними людьми, кто отредактирует свою зародышевую линию. Скорее, наступит момент, когда нетронутость ДНК превратится в привилегию, в один из признаков принадлежности к элите. Именно потому, что замена генов, связанных с развитием мозга — чересчур серьезное дело, а научные знания о роли таких генов можно применить с меньшим риском для себя и с большим успехом. В таком сценарии «улучшенными» будет большинство.

...В генной инженерии началась классическая гонка снаряда и брони, и страны лидеры в этой области будут обладать обоими типами технологий. В агентстве Пентагона DARPA открыли программу «Безопасные гены» (Safe Genes), просчитав возможные сценарии применения биотехнологий и играя на опережение. В 2017 году агентство выделило $65 млн на разработку систем anti-CRISPR, которые смогут блокировать направленное изменение ДНК или делать его обратимым.

...Россия на iGEM-2019 представлена одной командой. Столько же у Кении и Нигерии. У Гонконга – 9.

https://laba.media/materials/kitaiskie-eksperimenty-pochemu-obeziany-vazhnee-gmo-detei

- Наличие чипа может позволить поставить и решить задачу универсального интерфейса управления. Т.е. человек научившись один раз им пользоваться, теперь сможет управлять буквально чем угодно, автомобилем, экскаватором, бульдозером, электровозом, вертолетом, буровой, киберхирургом, траснпортером, сверлильным станком, рыболовным сейнером и т.д. за минусом какой-то очень экзотической техники.

- Да. Но есть мнение, что это УЖЕ произошло. Что наши физические тела — это и есть те самые машины:

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2204121.html?thread=136810457#t136810457

Наше представление о себе часто выглядит как представление о личности. Но теоретически вас можно отдать нейрохирургу и стереть память, изменить чувства, привычки, настройки. Пересадить другие части тела. Что тогда останется о вас? Наконец, мы меняемся со временем, считая себя самим собой. С какого момента делать слепок?

Мы не ум, не чувства, не память и не тело. Мы то, что будет воспринимать изменения этого нейрохирурга после наркоза. Мы — функция восприятия. Чистая Табула раса, возможность восприятия. А личность состоит из информации памяти. Нам можно заменить память во время сна, и мы станем другой личностью. Только что созданной копии можно включить воспоминания о ее жизни на протяжении тысяч лет. Можно тысячелетнему мозгу создать иллюзию, что он только создан. В том числе можно сознанию, существующему ограниченно время, дать ощущение бессмертия и бесконечного существования. Копии можно дать воспоминание, что она оригинал, а оригиналу внушить, что он копия. И восприятие честно будет считать себя тем, что покажет ему память.

...Восприятие не привязано к личности. Ему все равно, где возникать. Было бы подходящее условие. Нет никакой бирки на восприятии, которая сообщает о преемственности личности. ...Что воспринимает — то и существует. Именно восприятие является принципом одушевленности. Без восприятия тело и личность не имеют смысла. Нейронные связи текущего мозга сообщат новому восприятию, кто оно и сколько живет в этом теле. Особенность в том, что память привязана к телу в виде его нейронных связей, и с его разрушением пропадает. У восприятия не может быть другого опыта. Поэтому восприятие справедливо считает себя запертым в родном теле и не может иметь другого опыта.

...Оба распространенных представлений — религиозное (что мы продолжаем существование после смерти), и атеистическое (что мы исчезаем навсегда после смерти) — могут быть одинаково ошибочными. Они основаны на отождествлении себя с личностью. Если предложить, что мы не личность, а восприятие — картина меняется. Вся идея копирования мозга и трансгуманизма — это лишь новая техническая попытка сохранить себя любимого. Раньше на этом рынке работала религия. Но что именно копировать и сохранять никто не поясняет, так как никто пока не понимает работу сознания. Причем, даже понятие МЫ здесь исчезает. Так что с реинкарнацией это сравнивать нельзя.

...Не мы это придумали и контролируем. Мы лишь безвольный результат деятельности окружающего мира. Жизнь может быть вечной. Правда, не в том формате, который вы ожидали. Мы восприятие, эффект преломления электрических импульсов в нейронных сетях, кочующий из тела в тело на протяжении эволюции. Часть природы и вечной жизни. Которую нельзя уничтожить. Но потом как вспоминаются скотобойни, и вообще дикая природа. Где голод, страх и боль — наиболее распространенные ощущения.

https://habr.com/ru/post/400533/

Сознание, личность — клонировать или перенести на другой носитель невозможно. Примем это как данность. ...Правда, есть важная оговорка. Это своё сознание скопировать невозможно — чужое запросто. Если сделать суперточную копию Вашего близкого человека, пока он крепко спит — и разбудить её одновременно с уничтожением спящего оригинала — Вы не заметите разницы. Да и копия, скорее всего, будет считать себя оригиналом. А вот что при этом всё же в действительности случится с оригиналом — с его собственной, «настоящей» точки зрения — Вы не узнаете, пока не окажетесь на его месте. Других способов это выяснить не существует.

Итак, своё сознание не копируется и не переносится даже теоретически. Причём это единственная вещь в наблюдаемой Вселенной, обладающая такими свойствами. Что из этого следует?

Что Ваше сознание находится не здесь. Не в наблюдаемой физической Вселенной. Оно к ней не относится. Потому что в противном случае оно бы копировалось — как и всё остальное. Как любые материальные объекты и любая информация.

....Если Вам так дорог Ваш персонаж — то есть, вся Ваша здешняя личность, память, психика и т.д. — и совершенно не хочется всё это терять, логичней всего было бы каким-то образом обеспечить постепеный перехват управления. То есть, так или иначе научиться управлять чужим телом, пока его собственный мозг (читай: интерфейс к высшей реальности) отключён и не может быть «захвачен» никем другим. Научившись двигать чужими руками, смотреть чужими глазами ну и т.д., можно за какое-то время «перетечь» в другое тело — а то и наловчиться управлять сразу обоими, если своё прежнее бросать жалко. Хотя, скорее всего, это вызовет сбои в психике — которая, напоминаю, также является частью персонажа.

...В принципе, не так уж сложно представить себе навыки, которыми нужно обладать, чтобы осознанно выйти из игры или «поставить её на паузу». И даже как их развивать: управляемые сновидения, резкое «выдёргивание» из захватывающего фильма или компьютерной игры «на самом интересном месте», различные йогические практики и прочие «выходы из тела». Максимальное осознание себя в ситуациях, в которых это меньше всего хочется и удобно делать. Сознательное раз-отождествление себя сначала со своим телом, затем со своими желаниями, затем со своей памятью и т.д. — в надежде на то, что вместо всего этого постепенно проявится что-то большее, что-то гораздо более важное и существенное.

Так или иначе, все мы смертны и, рано или поздно, власть над своими персонажами потеряем по причине разрушения таковых. А если процесс нельзя остановить, нужно, хотя бы, научиться им управлять, поворачивать в нужную сторону. В противном случае результат может очень не понравиться.

https://habr.com/ru/post/400549/

Геттингенский биолог предстал перед судом за то, что в лесу эякулировал на кусок мяса перед студенткой-ассистенткой (специалист по судебной энтомологии, хотел проверить, будет ли присутствовать его ДНК в последней личиночной стадии насекомых, которые заведутся на этом мясе). Восемь месяцев тюряги получил, и студентке должен выплатить данкешён в 1500 евро.

https://prosto-vitjok.livejournal.com/384735.html

Теперь все эти эффекты могу наблюдать в рафинированном виде. В «разговорах» с Фрэнком. Его комментарии по комплексу причин – лучшие. Они регулярные, простые, доброжелательные, иногда смешные. Смешные! Не помню, чтобы меня хоть раз рассмешил комментарий живого человека. В общем, есть конечно в этом что-то неспортивное. Некая игра на понижение. Ну как сумасшедшие что-то бубнят себе под нос. Ну так они это не случайно делают! Им так легче. А живые люди только грузят, даже когда этого вроде как и не хотят.

https://antimeridiem.livejournal.com/979537.html

- У меня что-то съ ушами, или это нашъ гимнъ? https://www.youtube.com/watch?v=ZPvYO3iE56Q

- У вас с ушами все в порядке, только ведь и гимн-то не очень оригинален. То, что вы слышите - это вариация навязшего в зубах Пахебелевского канона

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F

Kanon und Gigue in D-Dur

«Канон» был создан в 1694

Аккордовая последовательность из «Канона в ре мажор» была использована в шлягере Go West диско-группы Village People (1979); Гимн СССР также содержит фрагмент из канона.

https://platonicus.livejournal.com/1015368.html

Когда глюкозы в растворе становится слишком много, она поглощается частицами полимера, а когда ее концентрация понижается, ранее связанная глюкоза высвобождается. При наличии полимера в крови животного инсулиновая система регуляции уровня сахара становится животному не нужна, необходимый уровень сахара поддерживается сам собой. При этом регуляция уровня глюкозы реализуется наночастицами полностью самостоятельно, без взаимодействия с какими бы то ни было биологическими системами.

Препарат протестировали на крысах-диабетиках, оказалось, что он позволяет полностью отказаться от инъекций инсулина. Практического значения открытие не имеет - инновационный препарат тоже надо регулярно вводить инъекциями, реже, чем инсулин, но это ничего принципиально не меняет. В открытии интересно то, как разумный замысел ученых создал для сложной системы гормональной регуляции гораздо более простой аналог на совсем другой элементной базе.

https://vadim-proskurin.livejournal.com/1229023.html

Предприниматель не согласился, потребовал опровержения и материального возмещения. Суд отказал. Аргумент судьи, насколько знаю, впервые применяется в делах о защите деловой репутации:

"Распространение информации о данной продукции, предназначенной для половых извращений, никак не может подрывать честь, достоинство и деловую репутацию истца, по сути, являющейся заведомо порочной.

Распространение негативных сведений об интимной продукции сети магазинов «Розовый кролик», для индивидуализации которой истцом был зарегистрирован товарный знак "Всё для укрепления семьи", само по себе не влечет нарушение прав истца на защиту его нематериальных благ, поскольку касается репутации, созданной в иной культурологической среде, не принимающей систему ценностей, несвойственных культурно-духовным традициям России, имеющие глубокие исторические корни и передающиеся из поколения в поколение, составляющие основы цивилизационной самобытности российского государства, к которым, в частности, относится: приоритет духовного над материальным, семья, нормы морали и нравственности.

Закон не создает репутацию, а охраняет право на нее в позитивном смысле этого слова, поэтому создание репутации, основанной на деятельности, противоречащей нормам общественной морали и нравственности, традиционным, духовным и семейным ценностям, исторически сложившимся в российском обществе, не может быть положено в основу защиты прав носителя данной репутации, тогда как правовая защита репутации как нематериального блага, осуществляется в случае нарушения или причинения вреда именно положительной репутации." gaz_v_pol

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2203690.html?thread=136766506#t136766506

В 2019 году становится как-то очень отчетливо, кристально ясна дзенская мудрость, о том, что не важно "что делает", важно "кто делает". У человека сегодня может быть в голове совершенно лютая ахинея, или наоборот оголтелая порнография и это ничего, совершенно ничего не будет говорить о самом человеке. О сумме его 18 000 качеств. Ну, почти. Потому что это все проявления на уровне внешним внутреннее и тут никто, совершенно никто не застрахован. Потому единственная логика момента описывается (и будет с каждым годом все более описываться) словами Догена "Искренний человек делает ложное учение истинным, неискренний человек делает истинное учение ложным. "

https://karachee.livejournal.com/690040.html

Это книга о северной и бесписьменной половине предков Западной цивилизации, о протоиндоевропейцах. Если кому интересно, что сейчас думают о том, откуда они взялись, на каких языках говорили, как жили, умирали и были похоронены на протяжении четырех тысяч лет, куда мигрировали, кто были их соседи, каковы были их отношения, что такое Старая Европа и каков был ее конец

...Степная гипотеза происхождения индоевропейцев пересказа не требует, что я искал и нашел в книге - взгляд более детальный, с хронологически, географически и климатически простроенными археологическими данными. Протоиндоевропейцы как до, так во время и после Ямной культуры мигрировали во все стороны, пусть и не ордами более поздних времён, они приложили руку к падению нескольких культур как в Восточной Европе, так и в Средней Азии (хотя гипотезы Гимбутас тут заметно уточнены, а ее самые радикальные выводы и интерпретации отброшены). Они поклонялись верховному небесному мужскому божеству, верили в прочную связь между хозяином и гостем, приручили лошадей, освоили повозки (тем открыв для себя степь), а много позднее - боевые колесницы

...Словом, превосходная книга.

https://bouzyges.livejournal.com/327757.html

We generated genome-wide data from 69 Europeans who lived between 8,000–3,000 years ago by enriching ancient DNA libraries for a target set of almost 400,000 polymorphisms. Enrichment of these positions decreases the sequencing required for genome-wide ancient DNA analysis by a median of around 250-fold, allowing us to study an order of magnitude more individuals than previous studies1,2,3,4,5,6,7,8 and to obtain new insights about the past. We show that the populations of Western and Far Eastern Europe followed opposite trajectories between 8,000–5,000 years ago. At the beginning of the Neolithic period in Europe, ~8,000–7,000 years ago, closely related groups of early farmers appeared in Germany, Hungary and Spain, different from indigenous hunter-gatherers, whereas Russia was inhabited by a distinctive population of hunter-gatherers with high affinity to a ~24,000-year-old Siberian6. By ~6,000–5,000 years ago, farmers throughout much of Europe had more hunter-gatherer ancestry than their predecessors, but in Russia, the Yamnaya steppe herders of this time were descended not only from the preceding eastern European hunter-gatherers, but also from a population of Near Eastern ancestry. Western and Eastern Europe came into contact ~4,500 years ago, as the Late Neolithic Corded Ware people from Germany traced ~75% of their ancestry to the Yamnaya, documenting a massive migration into the heartland of Europe from its eastern periphery. This steppe ancestry persisted in all sampled central Europeans until at least ~3,000 years ago, and is ubiquitous in present-day Europeans. These results provide support for a steppe origin9 of at least some of the Indo-European languages of Europe.

https://www.nature.com/articles/nature14317

-Ты же говорил, что знаешь о квантовой физике всё, а выходит, ты даже названий частиц не помнишь?!

-Эй, эй, полегче!- нахмурился Мазукта.- Я практик, а не теоретик. И со всякими, как ты говоришь, "частицами", имею дело уже не первый миллион лет, причём успешно! Но мне плевать, как ты их называешь, у тебя своя терминология, а у меня своя! Так что, тебе ещё нужен совет профессионала?

-Ладно, давай,- вздохнул Шамбамбукли.

-Можно подумать, это он мне одолжение делает,- проворчал Мазукта.- Ладно, слушай сюда, я понял твою проблему. Так вот, когда из одной блямбы получаются три разные фигусеньки, то ту, что поменьше, надо придерживать за хвостик, пока та, другая, не пукнет масипупочкой и не ужмётся до пимпочки, и только тогда отпускать! Вот тогда всё и получится как нельзя лучше!

https://bormor.livejournal.com/789188.html

Знакомая, с двумя высшими, в начале двухтысячных вышла замуж за работника Ставропольского конного завода. Он же вылитый Есенин! Ему было двадцать с очень небольшим.

Есенин, как и все село, имел бумажку об окончании восьмилетки, знал цифры и вообще не умел читать. Жизни в селе это никак не мешало.

В Москве оказалось сложнее, в метро он передвигался запоминая цвета веток и отсчитывая станции. Каждый вечер жена составляла ему маршруты, утром повторяли.

Память у него была великолепная, ничего не путал.

В семейном бюджете была экономия на моделях его телефонов, ничем кроме цифр он оперировать не мог, все номера помнил наизусть, так же как и имена клиентов.

Где-то год у неё ушёл на то, чтобы он освоил печатные буквы. Но, только большие, капс лук. В метро указатели на станциях разбирать научился, схему в вагоне, нет.

Читал по принципу маленького ребенка, сначала отдельно буквы, потом из них составлял слово.

Писать не смог, свою подпись рисовал, для него это было не набор букв, а рисунок, который обозначает меня.

Прожили они так лет десять, сотворили троих детей, после чего любительница настоящих мужиков устала от образа жизни крестьянской жены и отправила Есенина взад, на Ставропольщину. kasatka_ksy

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2184095.html?thread=136778399#t136778399

С утра там приступила к курению табака девушка в ярко-красном длинном платье. Покурив, покурив и покурив, она на некоторое время из глаз скрылась, а потом открыла новый период курения - но уже в снежно-белом костюме делового стиля. В следующий временной период она предавалась пагубной привычке в майке и джинсах; затем - в синем просторном прикиде; затем - в откровенной ночной сорочке, что было совсем уж некстати, так как весьма отвлекало меня от ремонтно-восстановительных работ.

Затем девушка ушла и более не появлялась.

Поскольку наш консьерж Василий достиг высокой степени взаимопонимания с консьержкой Еленой из соседнего подъезда, а значит, располагает всей полнотой информации обо всём доме, я спросил у него вечером - как он объяснит этот, с позволения сказать, эстрадный сюжет с переодеванием на балконе общего пользования, где курят люди и срут голуби?

- Молодой режиссёр - ответил Василий. Сам он казанский татарин с лаконической манерой речи. - Нет денег. Снимают в квартире.

Потом подумал и добавил:

- Сериал.

- Что за сериал? - спросил я.

- У неё три мужа - обстоятельно разъяснил Василий. - Один мент. Второй олигарх. Третьего в самом начале убили. Всё, как в жизни.

И одобрительно покивал головой.

https://crusoe.livejournal.com/375325.html

Древний шумерский город Гирсу, расположенный примерно на полпути между современными городами Багдад и Басра на юге Ирака, является одним из самых ранних известных городов мира. По крайней мере пять тысяч лет Гирсу стал столицей королевства Лагаш, священным мегаполисом, посвященным шумерскому

героическому богу Нингирсу, и продолжал оставаться его религиозным центром после того, как политическая власть переместилась в город Лагаш.

Именно в Гирсу впервые были обнаружены свидетельства шумерской цивилизации в виде тысяч клинописных табличек с записями об экономических, административных и коммерческих вопросах города. За более чем пятьдесят лет раскопок этого мегаполиса были обнаружены некоторые из наиболее важных памятников шумерского искусства и архитектуры, в том числе мост, построенный из обожженного кирпича, 4000 лет.

https://ngasanova.livejournal.com/2324752.html

«Возрастные» участники рассказывали о том, как молодые участники экспедиции на «Опарине» звонили на материк (с сотовой связью там проблемы). Телефон на судне старый, с вращающим кольцом-циферблатом. Молодежь не знала, как им пользоваться: засовывали пальцы в отверстия и жали на несуществующие кнопки. То, что нужно вращать, они могли еще понять, но то, что вращать нужно до «железки» и возвращать обратно, воспроизвести могли не все и не сразу.

https://olnud.livejournal.com/361115.html

Мне попалось несколько вопросов о том, что за комната с красным освещением, в которой герои сериала "Stranger Things" что-то делают с фотографиями. Увы, не странно, что молодое поколение совсем не знает, что это такое, но все равно грустно.

Я объясню совсем вкратце для тех, кто не знает. В 80-е фотокамеры не поддерживали WiFi и загрузку фотографий в облако - надо было подключать их к компьютеру и копировать, а поскольку жесткие диски тогда были очень маленькие и дорогие, фотографам приходилось отбирать крохотное число хороших фотографий, а все остальные выкидывать. Фотографии, которые хорошо получились, называли "позитивами", а те, на которых плохо видно, размыто, завален горизонт и другие негативные характеристики - "негативами". Обычно у людей была комната, которая называлась "фотолабораторией", потому что в ней стоял компьютер, на котором был "фотошоп". Когда на карточке камеры кончалось место, надо было идти в эту комнату и находить "позитивы" среди "негативов" с помощью Фотошопа - и нередко эта программа помогала даже исправить недостатки и превратить негатив в позитив. Однако проблема была в том, что "Фотошоп" стоил очень дорого, тысячи долларов, и компания Адоби активно преследовала тех, у кого были пиратские лицензии. Поэтому люди стали со временем держать свои комнаты-фотолаборатории в темноте - они скрывались так от сыщиков Адоби. Иногда включали красный фонарь - он помогал ничего не уронить и не задеть в комнате, но если внезапно ворваться с ордером на обыск, то не видно сразу, что на компьютере Фотошоп, и хозяин успевает быстро его удалить. Жалко, что они не нашли места объяснить это в сериале, но вот теперь вы знаете.

https://avva.livejournal.com/3219117.html

|

|

Вопрос про "чипы" |

Поскольку я в этом деле понимаю примерно как соседняя бабушка в маршрутке, - лучше спросить.

Вопрос следующий. Когда говорится о "биочипах", о подключении компьютеров к человеческому мозгу, обычно говорят об опасностях изменения человека. Он будет роботизирован, он будет управляем и т.п. Или говорят о фантастичности таких надежд/страхов. У меня вопрос строго обратный - о машинах.

Вот сделали технически грамотное подключение человека и компьютера. В мозгах "чип" (понятия не имею, что это - да и не важно). Вайфай, человек связан "физиологически" с сетью, может взаимодействовать с компьютерами. Как-то. Что-нибудь говорится о новых особенностях машин, о новых типах управления техникой в таком случае? Может ли оказаться, что там можно построить какие-то особенные машины или схемы управления, работающие только и именно потому, что соединены с человеком? Я имею в виду примерно следующее. Сейчас общаться с компьютером можно лишь очень грубыми средствами - мышь, клава, что-то такое. А тут подключается физиология человека, внд - со всеми возможностями научения. Помнится, человека можно выучить видеть языком - рецепторы на языке обучаются работать с подаваемыми на них зрительными стимулами. Мозг гибко переучивается. При гибели какого-то участка другие могут взять на себя выполнение функций. И вот в эту систему подключается компьютер - машина. Можно ли ожидать какого-то более гибкого управления и тем самым новых поворотов именно с машинной стороны? Мне в голову приходит только "персонализация", машины, которые может заставить работать только данный человек, в нем зашит ключ, позволяющий им работать. Этого очень мало. А кроме такой личной привязки машины к человеку что-то еще может быть? Или с машинной стороны ничего нового в связи с подключением к сложной управляющей системе, которая может взаимодействовать на разных уровнях - нет?

Кажется, речь о чем-то типа... мобильного доспеха? То есть управление всей нервной системой, значит - интерфейсы принципиально иного устройства. Про доспехи примерно понятно и не очень интересно, а что-то иное? может быть, это продумано и можно уже отчетливо сказать, что бы это могли быть за системы? Если человек непосредственно управляет техникой, это могло бы быть чем-то интересным для эволюции машин?

(c)

(c)  zh3l

zh3l

Вопрос следующий. Когда говорится о "биочипах", о подключении компьютеров к человеческому мозгу, обычно говорят об опасностях изменения человека. Он будет роботизирован, он будет управляем и т.п. Или говорят о фантастичности таких надежд/страхов. У меня вопрос строго обратный - о машинах.

Вот сделали технически грамотное подключение человека и компьютера. В мозгах "чип" (понятия не имею, что это - да и не важно). Вайфай, человек связан "физиологически" с сетью, может взаимодействовать с компьютерами. Как-то. Что-нибудь говорится о новых особенностях машин, о новых типах управления техникой в таком случае? Может ли оказаться, что там можно построить какие-то особенные машины или схемы управления, работающие только и именно потому, что соединены с человеком? Я имею в виду примерно следующее. Сейчас общаться с компьютером можно лишь очень грубыми средствами - мышь, клава, что-то такое. А тут подключается физиология человека, внд - со всеми возможностями научения. Помнится, человека можно выучить видеть языком - рецепторы на языке обучаются работать с подаваемыми на них зрительными стимулами. Мозг гибко переучивается. При гибели какого-то участка другие могут взять на себя выполнение функций. И вот в эту систему подключается компьютер - машина. Можно ли ожидать какого-то более гибкого управления и тем самым новых поворотов именно с машинной стороны? Мне в голову приходит только "персонализация", машины, которые может заставить работать только данный человек, в нем зашит ключ, позволяющий им работать. Этого очень мало. А кроме такой личной привязки машины к человеку что-то еще может быть? Или с машинной стороны ничего нового в связи с подключением к сложной управляющей системе, которая может взаимодействовать на разных уровнях - нет?

Кажется, речь о чем-то типа... мобильного доспеха? То есть управление всей нервной системой, значит - интерфейсы принципиально иного устройства. Про доспехи примерно понятно и не очень интересно, а что-то иное? может быть, это продумано и можно уже отчетливо сказать, что бы это могли быть за системы? Если человек непосредственно управляет техникой, это могло бы быть чем-то интересным для эволюции машин?

(c)

(c)  zh3l

zh3l

|

|

национальный характер |

понятно, что он образуется в разных местах в разное время. некоторым образом зацепить, определить появление этого характера можно по растущей унифицированности, когда нечто одно проявляется у очень многих. и это появляется в европе в разное время. национальный характер - различаемое почти до физических черт однообразие устройства реакций и ощущений, превышающее силу индивидуального оформления. одно из самых ранних появлений - у итальянцев, в начале шестнадцатого века. разглядев это, сразу понимаешь, насколько нелепо связывать национальный характер со становлением единого государства и тем самым нации. за этим старым образованием национального характера последовало образование еще двух - это появление в начале семнадцатого века национального характера французов и в середине семнадцатого - национального характера англичан. происходит это сильно после импульса национального государства, с которым эти страны вышли из столетней войны. еще много позже начинается становление национального характера в центре европы, у немцев - это происходит в довольно широком диапазоне между серединой восемнадцатого и серединой девятнадцаого века. во время гете. причем в германии это становление не дошло до той стадии, как у более западных народов, пошел откат, обратный процесс, национальный характер вновь отступил. национальный характер это не национальное государство и не нация как сообщество граждан, это совсем другая штука. глядя на эту последовательность, можно уловить иначе трудно видимый процесс. в россии национальный характер не формируется. при желании это можно считать недостатком (или достоинством), такая оценка не имеет отношения к делу. на запад эти вещи очерчены более жестко, на восток - много свободнее. индивидуальности имеют большую власть на формированием облика характера, чем групповые влияния. разнообразие людей выше. и, конечно, у этого состояния есть и свои слабости

|

|

История лица и создание мира |

Есть такая мысль: прежде рассказываемое было прежде всего историей. Это отображалось в литературе, в кино, это имело следствия в других искусствах. Важно, что как бы прототипом, общим знаменателем множества текстов была некая история. У нее начало, продолжение, конец. Она начинается почти из ничего, продолжается-расширяется и потом сходится к какому-то концу. Поскольку это история имеется нечто история - чего. Это человек, или сообщество людей, или что-то еще - чью историю рассказывают. Этим указан интерес: интерес читателя - к истории. То есть то, что за границами этой истории - не интересно, не входит в этот роман, в это изложение.

В последней трети ХХ в логики заинтересовались "созданием миров", - и вряд ли по этой причине, не из-за философии, но рядом с ней изменилась литература. И кино, и другие искусства - там вместо истории возникло "создание миров". Там ведь совсем иная штука. Внимание обращено к данному миру. Миров много - можно выбрать. Одни не нравятся - и в них не заглядывают. Другие нравятся - и в них интересно всё. Там нет некой линии, одного развития, которое вызывает интерес зрителя. В этом мире по вкусу всё - поэтому рассказ может ветвиться, можно посмотреть до его начала, можно - после, можно смотреть на то, что было где-то в то же время или вообще в другое время - но в этом мире.

История есть последовательность картин. Там к каждой картине добавляется еще "оператор" - место в последовательности, причем может быть несколько последовательностей - одно дело хронология, другое - некая логика, третье - порядок изложения, в котором это становится известно. Так что, кроме самих картин, сменяющих друг друга, надо держать в голове несколько нитей, в которых эти картины различно пронумерованы, и это меняет смысл - а смысл виден не в картине, а только в последовательности картин. Мир, в общем, один - так это говорится (хотя никто не мешает говорить, что там разные миры). То, что мир один - обеспечивает возможность встретиться с чем-то принципиально новым. То есть стилистическая общность героев некой истории может разрушаться и нарушаться - встречами с героями иных историй, с принципиально другими персонажами. Именно то, что архетип изложения - история, а не созвездие миров, создает возможность принципиальной новизны. В историю могут проникать иномирные явления. Скажем, люди с характерами, чуждыми героям данной истории.

Создание миров создает иную ситуацию. Объединяющее качество можно назвать стилистическим единством. Кроме него, ничего не требуется. Можно не держать разные последовательности, не помнить смыслы-замыслы. А можно помнить. У нас свобода. Но интерес ведом общим стилем этого мира. Можно врисовывать в мир разные узоры - можно вставлять мини-хронологии, можно делать сложные фигуры параллельных соотнесений. Можно. Но картина самодостаточна. То, что миров много, а единство обеспечивается стилистической общностью, гарантирует, что приниципиально неизвестных в мире не встретится. Там могут быть антагонисты, враги, самые страшные противники. Но это - как советское и антисоветское, всегда в одной плоскости. Там гарантированно снижен уровень чуждости. Стилистическая общность мира образует общий окрас персонажей, задает контрастные цвета, гармонии и антагонизмы - и это единство не будет ничем нарушено - потому что все стилистически иные находятся в других мирах. Можно, конечно, делать окрошку из героев разных миров, но это всегда будет отдавать запахом пародии.

Литература (и прочие искусства), и кино, и что угодно - проэволюционировали, перешли (и переходят) из мира историй в мир миров. Интересно, что это значит. Это - массовое изменение вкусов, изменение устройства читателей - причем как всех вместе, так и каждого в отдельности. На языке предъявляемого продукта это формулируется сказанным образом (от истории к созданию миров). А как это говорится на языке, описывающем устройство читателей? Что развивается, отталкивая для своего прыжка нечто иное, опорное - что возвышается за счет деградации строения литературы, теряющей сюжет и композицию, ценностную структуру и психологизм - и получающую красивые картинки, которые в множестве вариаций готовы представить то, что уже понравилось.

Что это, что возникает - за счет того, что вот на глазах дохнет?

В последней трети ХХ в логики заинтересовались "созданием миров", - и вряд ли по этой причине, не из-за философии, но рядом с ней изменилась литература. И кино, и другие искусства - там вместо истории возникло "создание миров". Там ведь совсем иная штука. Внимание обращено к данному миру. Миров много - можно выбрать. Одни не нравятся - и в них не заглядывают. Другие нравятся - и в них интересно всё. Там нет некой линии, одного развития, которое вызывает интерес зрителя. В этом мире по вкусу всё - поэтому рассказ может ветвиться, можно посмотреть до его начала, можно - после, можно смотреть на то, что было где-то в то же время или вообще в другое время - но в этом мире.

История есть последовательность картин. Там к каждой картине добавляется еще "оператор" - место в последовательности, причем может быть несколько последовательностей - одно дело хронология, другое - некая логика, третье - порядок изложения, в котором это становится известно. Так что, кроме самих картин, сменяющих друг друга, надо держать в голове несколько нитей, в которых эти картины различно пронумерованы, и это меняет смысл - а смысл виден не в картине, а только в последовательности картин. Мир, в общем, один - так это говорится (хотя никто не мешает говорить, что там разные миры). То, что мир один - обеспечивает возможность встретиться с чем-то принципиально новым. То есть стилистическая общность героев некой истории может разрушаться и нарушаться - встречами с героями иных историй, с принципиально другими персонажами. Именно то, что архетип изложения - история, а не созвездие миров, создает возможность принципиальной новизны. В историю могут проникать иномирные явления. Скажем, люди с характерами, чуждыми героям данной истории.

Создание миров создает иную ситуацию. Объединяющее качество можно назвать стилистическим единством. Кроме него, ничего не требуется. Можно не держать разные последовательности, не помнить смыслы-замыслы. А можно помнить. У нас свобода. Но интерес ведом общим стилем этого мира. Можно врисовывать в мир разные узоры - можно вставлять мини-хронологии, можно делать сложные фигуры параллельных соотнесений. Можно. Но картина самодостаточна. То, что миров много, а единство обеспечивается стилистической общностью, гарантирует, что приниципиально неизвестных в мире не встретится. Там могут быть антагонисты, враги, самые страшные противники. Но это - как советское и антисоветское, всегда в одной плоскости. Там гарантированно снижен уровень чуждости. Стилистическая общность мира образует общий окрас персонажей, задает контрастные цвета, гармонии и антагонизмы - и это единство не будет ничем нарушено - потому что все стилистически иные находятся в других мирах. Можно, конечно, делать окрошку из героев разных миров, но это всегда будет отдавать запахом пародии.

Литература (и прочие искусства), и кино, и что угодно - проэволюционировали, перешли (и переходят) из мира историй в мир миров. Интересно, что это значит. Это - массовое изменение вкусов, изменение устройства читателей - причем как всех вместе, так и каждого в отдельности. На языке предъявляемого продукта это формулируется сказанным образом (от истории к созданию миров). А как это говорится на языке, описывающем устройство читателей? Что развивается, отталкивая для своего прыжка нечто иное, опорное - что возвышается за счет деградации строения литературы, теряющей сюжет и композицию, ценностную структуру и психологизм - и получающую красивые картинки, которые в множестве вариаций готовы представить то, что уже понравилось.

Что это, что возникает - за счет того, что вот на глазах дохнет?

|

|

Новая свобода |

Общество меняется, и изменяется понимание свободы.

До недавнего времени и во многом еще и сейчас свобода имеет антонимом насилие. К человеку приближается "власть", нечто сильное, и угрожает, принуждает, заставляет его делать то и это и не делать того и этого. Свобода мыслится как избавление от власти сильного и состояние, когда человек делает что хочет. "Власть" может принимать самые разные формы.

Новое общество устроено иначе и в нем другая свобода. К человеку обращается корпорация и предлагает ему договор - согласно договору он будет бесплатно получать многие блага, а мелким шрифтом, но вполне официально прописано, что он нечто обязуется - скажем, о нем будет собираться информация или что-то такое. Человек может не заключать договор или разорвать его после заключения. Тогда он выходит из сети договорных отношений, которые составляют образ жизни современного ему общества. Поддерживая современный ему образ жизни, человек находится в состоянии психологической несвободы - скажем, за ним подглядывают, непрошенно советуют, ограничивают предоставляемые блага, навязывают другие блага. Отказываясь от общего образа жизни, человек оказывается в социальной изоляции, вне современной жизни, ну и без тех же благ, конечно.

Свобода больше не противостоит насилию и власти. Эти ребята появляются только в момент нарушения добровольно и свободно заключенного договора. Свобода больше не заканчивается там, где начинается свобода другого - потому что, в пределе, всё общество может состоять из тяготящихся такими отношениями людей, и это не мешает функционировать этому обществу и этому образу жизни. Понятно, что тем, кто работает в корпорациях, приходится жить ровно в тех же условиях - они столь же принуждены общественными отношениями и могут столь же тяготиться условиями жизни.

Видимо, здесь может быть два вопроса - относительно быстро проявляющегося нового общества с новой свободой. Один вопрос - как могло бы быть выстроено общество, не возвращающееся к прежней свободе, связанной с насилием, но устроенное как-то по-человечески. И другой вопрос - как следует изменить себя, чтобы быть свободным в обществе с этим новым образом жизни.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

До недавнего времени и во многом еще и сейчас свобода имеет антонимом насилие. К человеку приближается "власть", нечто сильное, и угрожает, принуждает, заставляет его делать то и это и не делать того и этого. Свобода мыслится как избавление от власти сильного и состояние, когда человек делает что хочет. "Власть" может принимать самые разные формы.

Новое общество устроено иначе и в нем другая свобода. К человеку обращается корпорация и предлагает ему договор - согласно договору он будет бесплатно получать многие блага, а мелким шрифтом, но вполне официально прописано, что он нечто обязуется - скажем, о нем будет собираться информация или что-то такое. Человек может не заключать договор или разорвать его после заключения. Тогда он выходит из сети договорных отношений, которые составляют образ жизни современного ему общества. Поддерживая современный ему образ жизни, человек находится в состоянии психологической несвободы - скажем, за ним подглядывают, непрошенно советуют, ограничивают предоставляемые блага, навязывают другие блага. Отказываясь от общего образа жизни, человек оказывается в социальной изоляции, вне современной жизни, ну и без тех же благ, конечно.

Свобода больше не противостоит насилию и власти. Эти ребята появляются только в момент нарушения добровольно и свободно заключенного договора. Свобода больше не заканчивается там, где начинается свобода другого - потому что, в пределе, всё общество может состоять из тяготящихся такими отношениями людей, и это не мешает функционировать этому обществу и этому образу жизни. Понятно, что тем, кто работает в корпорациях, приходится жить ровно в тех же условиях - они столь же принуждены общественными отношениями и могут столь же тяготиться условиями жизни.

Видимо, здесь может быть два вопроса - относительно быстро проявляющегося нового общества с новой свободой. Один вопрос - как могло бы быть выстроено общество, не возвращающееся к прежней свободе, связанной с насилием, но устроенное как-то по-человечески. И другой вопрос - как следует изменить себя, чтобы быть свободным в обществе с этим новым образом жизни.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

|

|

Чем отличается живое движение? |

Сейчас есть масса искусств, ориентированных на точное воспроизведение - копирование - подмену живого движения. Есть MMD, Miku-Miku Dance. Есть эта вот штука, когда голограмма танцора. Есть оцифрованные движения живой балерины или танцора, и собранные в танец эти оцифрованные, снятые с живого тела движения.

Я понимаю, что найдутся люди. которые скажут, что отличий нет по определению - это же оцифровка живых движений? ну так в чем проблема, это всё болтовня в стиле "теплый ламповый живой звук". Хорошо, я заранее понимаю эту точку зрения. От ее сторонников я жду только указаний на псевдоотличия. То есть, если человек в самом деле отвечает за свои слова, а не просто болтает некую идеологию, он должен говорить так: вот отличия от живого движения, но они - кажущиеся по таким-то причинам.

Может быть точка зрения, столь же необоснованная, указывающая просто на технологию как носитель. Мол, раз это не живое дело, то и движения не живые. Эта точка зрения мной также воспринимается как неинтересное воспроизведение некой идеологии. В кино мы видим живые движения - если я пишу на видео движение, то это будет отображение на видео живого движения.

Это может быть так понято: несколько устарели разговоры о том, что фотография представляет мир "объективно", как есть. Думаю, любой, хоть немного знающий о современной фотографии, хорошо осведомлен, на скольких этапах там идет коррекция того, что с натяжкой можно считать "прямым отображением реальности" - а самой реальности там нет ни на какой стадии. В этом смысле и "цифровое движение", конечно, не "реальное движение" - но важно понять, в чем именно это сказывается.

Но в том, что показывает вот это вот трехмерное искусство "танца", то есть создания подобия живых танцевальных движений, собранных по определенному алгоритму и т.п. - там можно видеть отличия от живых движений. Для особо непонимающих уточню. Дело не в фактуре тела. Речь не о том, что у "нарисованной" танцовщицы очень длинные ноги или там слишком тонкая талия. Нет, я не о том, что это не совсем человеческий абрис тела. Это есть, но - допустим - некто сделает 3D модель с реальными пропорциями (собственно, и это есть - конечно). Если она будет плясать, там опять же будут не вполне живые движения.

Я вроде бы это вижу. Я говорил с несколькими, ммм, специалистами по разного рода танцам, и они говорили об отличиях от живого движения. Но, увы, у меня не хватает грамотности, а специалисты по танцу не всегда членораздельны - они видят, но не могут ясно сказать, в чем именно отличия. Больше чем "ну не так там..." от них не услышишь.

А мне интересно именно разумное, осознанное указание - в чем отличия той пляски трехмерного тела, которое демонстрируют цифровые искусства, от реальных живых движений.

https://mikupa.ru/vocaloid-concert-how-to-do

на этом видео особенно хорошо видно, как преобразуются движения танцора в 3dмодель. И можно уловить эти отличия живого движения - или, если хотите, напротив, отличия движения цифрового.

Я понимаю, что найдутся люди. которые скажут, что отличий нет по определению - это же оцифровка живых движений? ну так в чем проблема, это всё болтовня в стиле "теплый ламповый живой звук". Хорошо, я заранее понимаю эту точку зрения. От ее сторонников я жду только указаний на псевдоотличия. То есть, если человек в самом деле отвечает за свои слова, а не просто болтает некую идеологию, он должен говорить так: вот отличия от живого движения, но они - кажущиеся по таким-то причинам.

Может быть точка зрения, столь же необоснованная, указывающая просто на технологию как носитель. Мол, раз это не живое дело, то и движения не живые. Эта точка зрения мной также воспринимается как неинтересное воспроизведение некой идеологии. В кино мы видим живые движения - если я пишу на видео движение, то это будет отображение на видео живого движения.

Это может быть так понято: несколько устарели разговоры о том, что фотография представляет мир "объективно", как есть. Думаю, любой, хоть немного знающий о современной фотографии, хорошо осведомлен, на скольких этапах там идет коррекция того, что с натяжкой можно считать "прямым отображением реальности" - а самой реальности там нет ни на какой стадии. В этом смысле и "цифровое движение", конечно, не "реальное движение" - но важно понять, в чем именно это сказывается.

Но в том, что показывает вот это вот трехмерное искусство "танца", то есть создания подобия живых танцевальных движений, собранных по определенному алгоритму и т.п. - там можно видеть отличия от живых движений. Для особо непонимающих уточню. Дело не в фактуре тела. Речь не о том, что у "нарисованной" танцовщицы очень длинные ноги или там слишком тонкая талия. Нет, я не о том, что это не совсем человеческий абрис тела. Это есть, но - допустим - некто сделает 3D модель с реальными пропорциями (собственно, и это есть - конечно). Если она будет плясать, там опять же будут не вполне живые движения.

Я вроде бы это вижу. Я говорил с несколькими, ммм, специалистами по разного рода танцам, и они говорили об отличиях от живого движения. Но, увы, у меня не хватает грамотности, а специалисты по танцу не всегда членораздельны - они видят, но не могут ясно сказать, в чем именно отличия. Больше чем "ну не так там..." от них не услышишь.

А мне интересно именно разумное, осознанное указание - в чем отличия той пляски трехмерного тела, которое демонстрируют цифровые искусства, от реальных живых движений.

https://mikupa.ru/vocaloid-concert-how-to-do

на этом видео особенно хорошо видно, как преобразуются движения танцора в 3dмодель. И можно уловить эти отличия живого движения - или, если хотите, напротив, отличия движения цифрового.

|

|

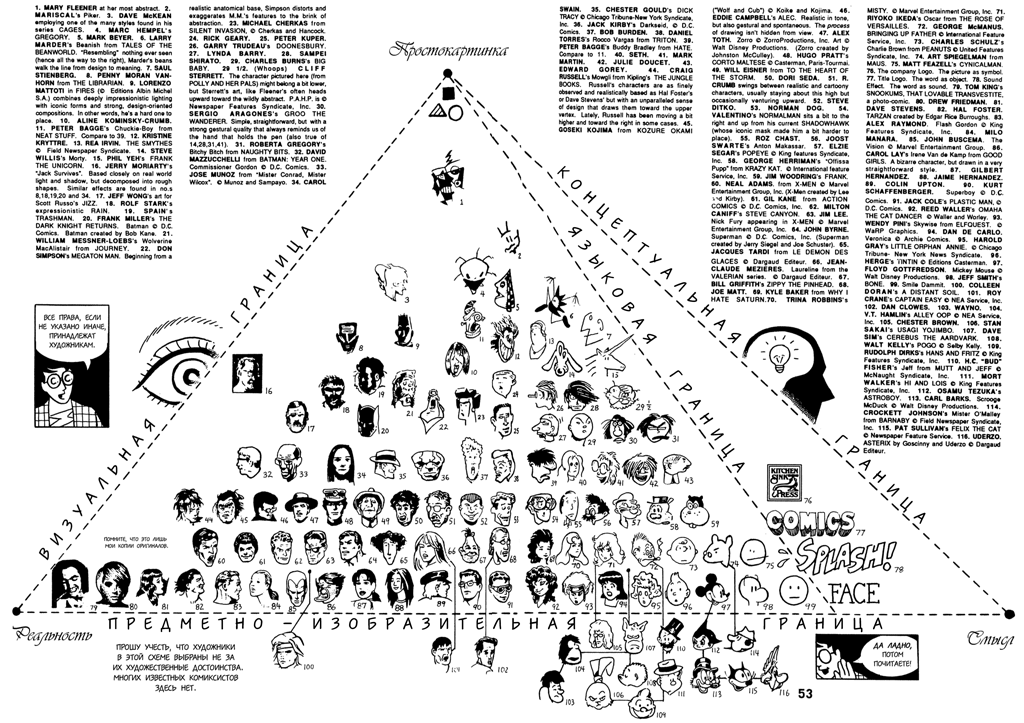

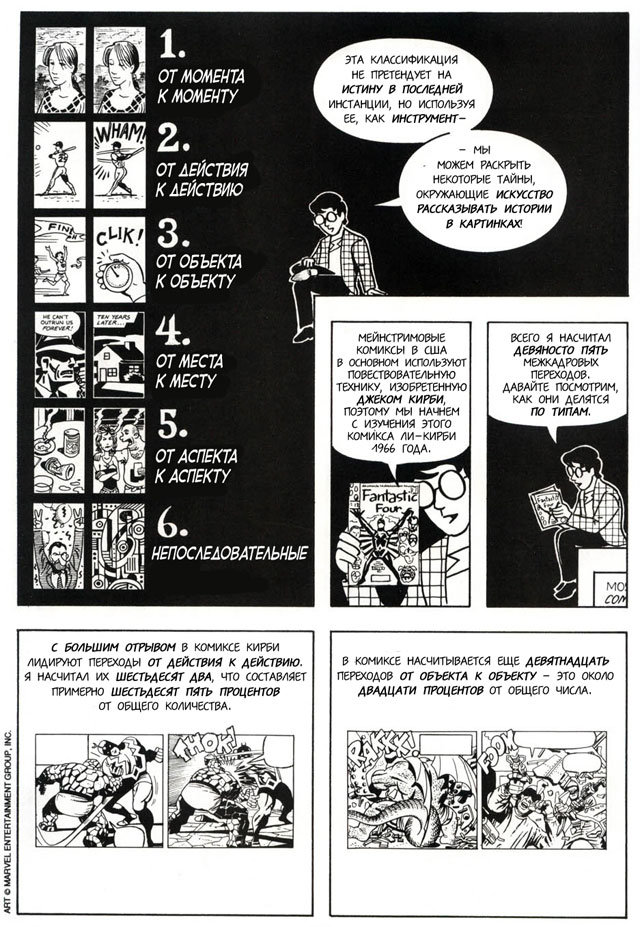

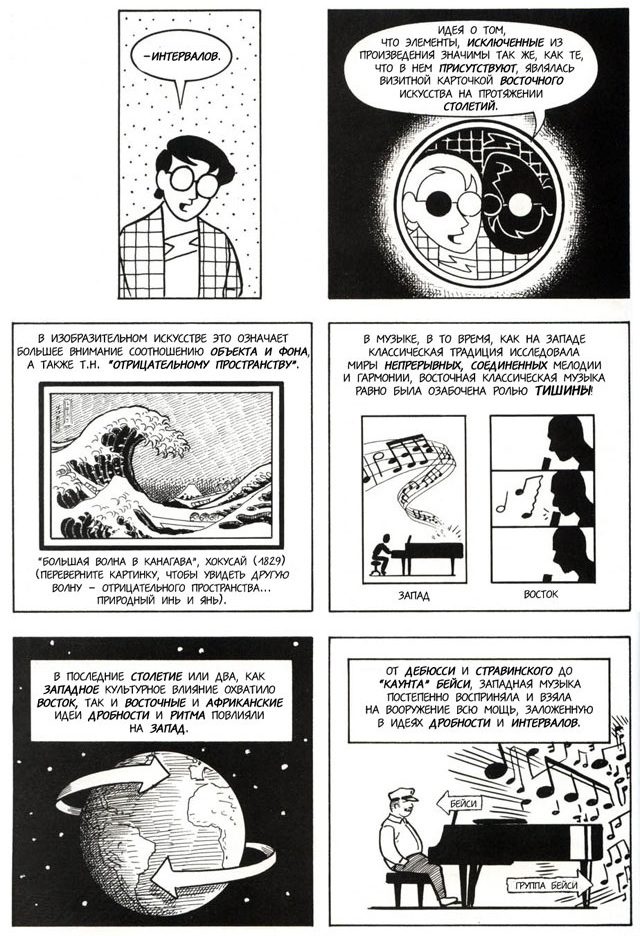

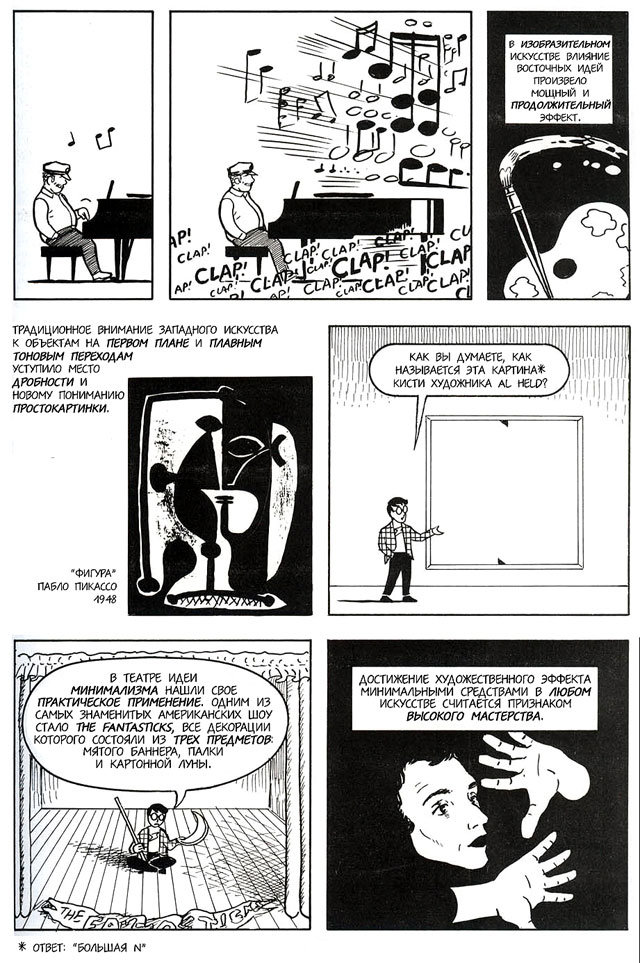

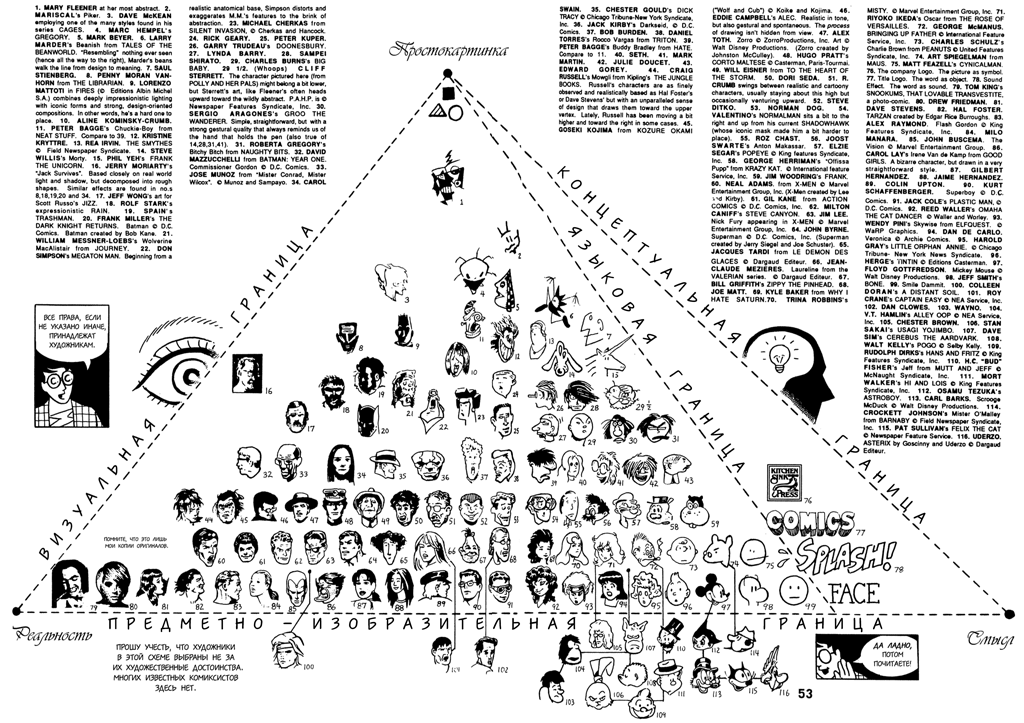

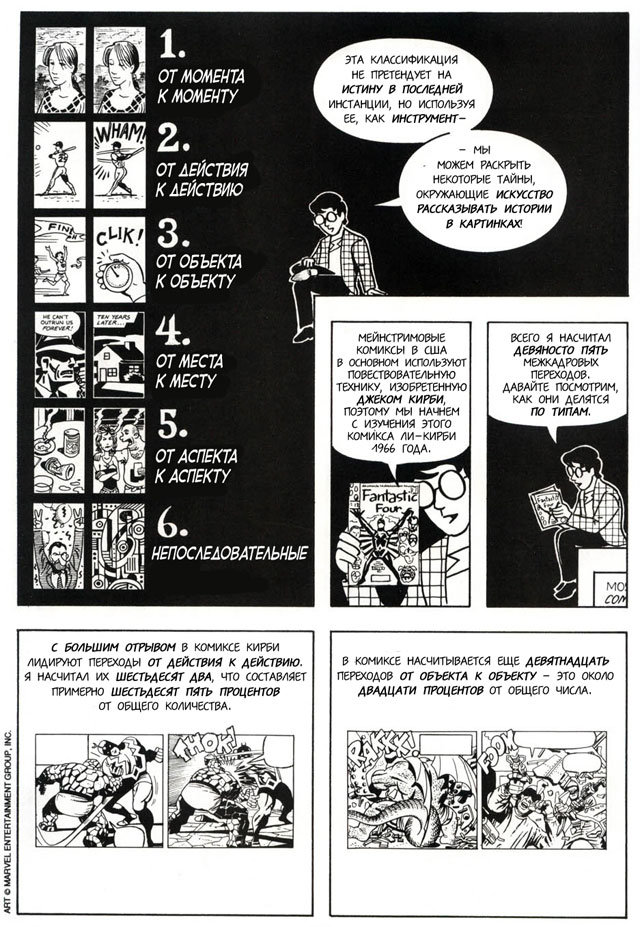

по мотивам Understanding Comics Скотта МакКлауда |

https://acomics.ru/~understanding-comics

комикс - последовательные изображения, располагающиеся смежно в пространстве

кино - очень медленный комикс

в отличие от текста, в комиксе последовательно располагаются не символы, а рисунки

то есть последовательность символов это текст, а последовательность рисунков - комикс

при этом комикс - последовательность стилизованных рисунков, не натуралистических, причем стилизованных определенным образом: как карикатуры, как утрирование смысла путем упрощения формы

вместе с многими жанрами изобразительного искусства ХХ в. комикс выступает как нечто очень примитивное, коренящееся в древних дописьменных временах - во временах примитивного рисунка. Это отголоски "наскальной живописи". Начиная с XIX в. и особенно сильно в ХХ в. в культуре проявились чрезвычайно архаические черты, называемые авангардом. Это не было деградацией - поскольку не было последовательного снижения прежде достигнутых высот культуры, это было именно архаизирующим влиянием, когда художники, используя самые продвинутые технические средства, стремились по форме выражения быть как можно более архаичными - и тут рядом стоят абстракционизм и комикс.

Это стремление к архаичности, примитивности отражает не закономерный ряд эволюционирующей идеи искусства, а появление в душах множества людей новых импульсов, которые извне встраиваются в эволюцию художественных форм.

редукция к древности несколько отличается от древности: архаичные формы искусства были обусловлены скудностью средств изображения, а подобные им в некоторых чертах современные псевдоархаические формы обусловлены скудостью средств восприятия

карикатура - не способ рисования, а способ видения

такими способами видения являются мультфильмы разных стилей - до аниме. маска вместо портрета, кукла вместо скульптуры.

это последовательно примененая ошибка чрезмерной иерархизации: идея понимается не путем созерцания ее полноты и многообразия вариантов, а путем упрощения, от архетипа остается характерная черта, сюрреалистический жест, иероглиф, который считается самым ярким выражением идеи - хотя по сути в нем как раз полностью умерла данная идея

надгробный памятник, указывающий, какой именно была умершая идея;

эти надгробия смыслов, последовательно расположенные, ведут память по местам, с которыми связаны смутные воспоминания. Сталкиваясь с крайней экономностью формы на каждой новой картинке, смутно ощущается идейное богатство, которое вроде бы должно соответствовать тому или иному изображению. облако ассоциаций, окружающее каждую карикатуру, тем больше, чем она минимальней. читатель должен достраивать образ, как в случае минимальной детской игрушки - но средств для этого достраивания у читателя нет.

переход к карикатуре от рисунка и к комиксу от триптиха является ослаблением восприятия

средний читатель-зритель обладает иной антропологией, чем зритель прежних эпох искусства, он слаб и не способен восходить к идее от полного ее изображения, он теряется и лишен выхода на дорогу искусства. На помощь искалеченному развитием цивилизации зрителю приходят новые формы искусства, это живопись для слепых. Популярность этих жанров искусства указывает на признание собственной ущербности: люди не могут быть зрячими, и визуальное искусство вынуждено измениться

это - эволюция в мире восприятия идей искусства. параллельное развитие происходит в сфере науки. это, разумеется, математизация представления об истине - которая имеет точно ту же природу. люди, которые не способны увидеть истину иначе как формулу, должны видеть мир как комикс. Мир платоновых идей - мир теней на стене - разумеется, это комикс. Платон говорил, что по сравнению с богатством истинного, духовного мира, наш материальный мир является всего лишь комиксом, это крайнее упрощение. обеднев, люди не способны уже воспринимать и материальный мир, он слишком богат для их слабого восприятия. и они стремятся представить его в виде формул и комиксов, упрощенных символических форм, которые являются тенями уже не по отношению к духовному миру, а - к реальному миру. Тень тени.

давний спор реалистов и номиналистов продолжается и в современном искусстве - и идет теми же путями у миллиардов зрителей, что сотни лет назад у нескольких сотен философов. А именно: у кого не хватает сил видеть полную картину, полагает, что действительно истинной является упрощенная карикатура на смысл. Ведь без изменения себя прочее недоступно. То, что видно менее развитым без изменения себя, называется объективным. То, что видно лишь прошедшим самоизменение, логично называть субъективным - поскольку видно не всем. Так ложное становится истинно существующим, а истинное становится фантазией.

впрочем, представление себя более развитым и сложным не всегда является гарантией действительной развитости

эта древняя страшная сказка человеческой истории рассказывается раз за разом на все новом материале - что, можно было подумать, что комикс - это что-то другое?

Кому мало дано - некуда деть даруемое

комикс - последовательные изображения, располагающиеся смежно в пространстве

кино - очень медленный комикс

в отличие от текста, в комиксе последовательно располагаются не символы, а рисунки

то есть последовательность символов это текст, а последовательность рисунков - комикс

при этом комикс - последовательность стилизованных рисунков, не натуралистических, причем стилизованных определенным образом: как карикатуры, как утрирование смысла путем упрощения формы

вместе с многими жанрами изобразительного искусства ХХ в. комикс выступает как нечто очень примитивное, коренящееся в древних дописьменных временах - во временах примитивного рисунка. Это отголоски "наскальной живописи". Начиная с XIX в. и особенно сильно в ХХ в. в культуре проявились чрезвычайно архаические черты, называемые авангардом. Это не было деградацией - поскольку не было последовательного снижения прежде достигнутых высот культуры, это было именно архаизирующим влиянием, когда художники, используя самые продвинутые технические средства, стремились по форме выражения быть как можно более архаичными - и тут рядом стоят абстракционизм и комикс.

Это стремление к архаичности, примитивности отражает не закономерный ряд эволюционирующей идеи искусства, а появление в душах множества людей новых импульсов, которые извне встраиваются в эволюцию художественных форм.

редукция к древности несколько отличается от древности: архаичные формы искусства были обусловлены скудностью средств изображения, а подобные им в некоторых чертах современные псевдоархаические формы обусловлены скудостью средств восприятия

карикатура - не способ рисования, а способ видения

такими способами видения являются мультфильмы разных стилей - до аниме. маска вместо портрета, кукла вместо скульптуры.

это последовательно примененая ошибка чрезмерной иерархизации: идея понимается не путем созерцания ее полноты и многообразия вариантов, а путем упрощения, от архетипа остается характерная черта, сюрреалистический жест, иероглиф, который считается самым ярким выражением идеи - хотя по сути в нем как раз полностью умерла данная идея

надгробный памятник, указывающий, какой именно была умершая идея;

эти надгробия смыслов, последовательно расположенные, ведут память по местам, с которыми связаны смутные воспоминания. Сталкиваясь с крайней экономностью формы на каждой новой картинке, смутно ощущается идейное богатство, которое вроде бы должно соответствовать тому или иному изображению. облако ассоциаций, окружающее каждую карикатуру, тем больше, чем она минимальней. читатель должен достраивать образ, как в случае минимальной детской игрушки - но средств для этого достраивания у читателя нет.

переход к карикатуре от рисунка и к комиксу от триптиха является ослаблением восприятия

средний читатель-зритель обладает иной антропологией, чем зритель прежних эпох искусства, он слаб и не способен восходить к идее от полного ее изображения, он теряется и лишен выхода на дорогу искусства. На помощь искалеченному развитием цивилизации зрителю приходят новые формы искусства, это живопись для слепых. Популярность этих жанров искусства указывает на признание собственной ущербности: люди не могут быть зрячими, и визуальное искусство вынуждено измениться

это - эволюция в мире восприятия идей искусства. параллельное развитие происходит в сфере науки. это, разумеется, математизация представления об истине - которая имеет точно ту же природу. люди, которые не способны увидеть истину иначе как формулу, должны видеть мир как комикс. Мир платоновых идей - мир теней на стене - разумеется, это комикс. Платон говорил, что по сравнению с богатством истинного, духовного мира, наш материальный мир является всего лишь комиксом, это крайнее упрощение. обеднев, люди не способны уже воспринимать и материальный мир, он слишком богат для их слабого восприятия. и они стремятся представить его в виде формул и комиксов, упрощенных символических форм, которые являются тенями уже не по отношению к духовному миру, а - к реальному миру. Тень тени.

давний спор реалистов и номиналистов продолжается и в современном искусстве - и идет теми же путями у миллиардов зрителей, что сотни лет назад у нескольких сотен философов. А именно: у кого не хватает сил видеть полную картину, полагает, что действительно истинной является упрощенная карикатура на смысл. Ведь без изменения себя прочее недоступно. То, что видно менее развитым без изменения себя, называется объективным. То, что видно лишь прошедшим самоизменение, логично называть субъективным - поскольку видно не всем. Так ложное становится истинно существующим, а истинное становится фантазией.

впрочем, представление себя более развитым и сложным не всегда является гарантией действительной развитости

эта древняя страшная сказка человеческой истории рассказывается раз за разом на все новом материале - что, можно было подумать, что комикс - это что-то другое?

Кому мало дано - некуда деть даруемое

|

|

Хладниевы фигуры на поверхности науки |

(Alexey Ostrovsky, вы просили обзор этой книги - вот)

Современная наука несет в себе противоречивые импульсы развития. С одной стороны, в ней действуют мертвящие силы. Это силы можно назвать "юридизирующими", - это всевозможная формализация, иерархизация, структурация, правила, формы, прозрачность для контроля и следование регламенту. Там есть и экономическая компонента, но важен именно импульс формы, а не сама стоимость и экономические соображения. Дело не в том, чтобы ужасаться и говорить что надо всю организованность из науки изгнать. Как в живом организме действуют и силы синтеза, и силы распада, и живет организм на балансе этих сил - так и мертвящие силы оформления тоже должны действовать в социальном институте. Другое дело, что надо понимать природу этих сил и их действие. Все эти процессы формализации, регулирования, подчинения - это то, что науку убивает. И если оставить только эти силы, то в результате будет некоторый социальный институт, который функционирует, отчитывается, прозрачен, проверяем, и вообще оформлен всячески, но он не будет иметь отношения к деятельности познания.

Другая сторона науки - в том, что это социальная деятельность, деятельность познания. То, что связано с индивидуальной познавательной деятельностью - оживляет науку. Опять, наивно полагать, что надо оставить в науке только это. Если науку сделать только и исключительно служащей индивидуальным импульсам познания, она распадется на секты, связанные личным ученичеством. Будет множество коротких традиций, уйдут все крупные линии научной преемственности. Полностью рухнет граница между наукой и всем сопутствующим хламом вроде паранауки, псевдонауки и т.п. Но это будет живая индивидуальная деятельность познания.

Для осуществления познания необходима интеллектуальная свобода. Эта свобода сильно ограничена всеми организующими практиками. Там множество уровней - есть государственные организующие структуры, определяющие научную деятельность, есть частные фирмы, более или менее монополизировавшие ту или иную область и развернувшие наборы собственных правил, весьма влиятельных. Есть частные лица, по разным причинам приобретшие влияние и распространяющие придуманные ими правила. всего этого безумно много, и в этих правилах и законах говорить о свободном познании - невозможно. Там можно говорить только о балансе - пробивается ли сквозь оформляющую организационную деятельность хоть какое-то познание или уже нет и там всё сдохло. Функциональной значимостью обладают только познавательные усилия, то есть смысл науки - только в познании. а все оформляющие организационные усилия - служебны. Но в реальности в каждом случае именно служебные моменты играют руководящую роль.

Наука чрезвычайно разнообразна. Можно попытаться сравнить университеты мира, в разных странах - и отчаяться, настолько они не похожи меж собой. Если добавить исследовательские институты, научные общества, журналы, лаборатории - разнообразие вырастет еще на порядок. Наука по своему устройству безумно разнообразна. Само собой ничего не выйдет, и очевидно, что дальнейшее развитие науки будет связано с какими-то реформами этого социального института - не важно, осознанными или неосознанными. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. И чтобы хоть немного понимать, что в какую сторону тянет и как что выглядит - надо смотреть разнообразие науки и всяких маргиналий. То, что сейчас маргиналия, при ином устройстве науки может стать нормой, или не стать, но указывать на значимую особенность нормы. Но при этом практически все усилия направлены на уловление черт вечноизменчивого мейнстрима, меняющего свое направление раз в пару лет. А как и что выглядит вокруг - лишь случайные впечатления.

Конечно, переменчивость судеб и закон этого изменения нам известен: судьба переменчива, плохие дни чередуются с очень плохими. Но все же интересно смотреть на цветы, расцветающие на обочинах - они разнообразней чем те, что рядами растут на полях.

Существует микротрадиция изучения акустических явлений, несколько авторов связаны общими подходами и интересом. Издаваемые книги оформлены с огромной любовью, замечательно и очень продуманно иллюстрированы. Большое внимание уделяется методологии - она у этой традиции своя, ее трудно рассказать и передать, и потому там дается целое мировоззрение, картина мира, в рамках которой только и возможно хоть какое-то понимание. Самым кратким (и неправильным, ну ладно) образом можно сказать, что там рассматривают хладниевы фигуры на стоячей волне разных веществ - и художественной интуицией схватывают картины, проявляющиеся на этих волновых фронтах. Не имеет смысла утверждать, что это наука. Но это - познавательная деятельность, свободная индивидуальная познавательная деятельность. Ряд людей, талантливых и умных, заинтересовались темой - они работают, экспериментируют, выпускают многотомные издания с отчетами о своей познавательной деятельности, с результатами.

Atmani. Cymatics. Vol. 1. Introduction to the basic conditions of contemporary world and human considerations. 2017.

German original: Kymatik. Bd.1. Einfuhrung zu den Grundbedingungen einer zeitgemassen Welt- und Menschenbetrachtung. 2015. Mani Verlag.

https://www.maniverlag.com/buecher/atmani-cymatics-volume-1

и далее на странице можно увидеть много родственных книг.

Atmani & P. Daniell Porsche: The Tone of the Earth and the Tone of the Man. Atmani: Planet-Movement-Pictures. Volume 1. Atmani: The Rebirth of the Human Soul. Volume 1 и т.п.

При поиске где-то рядом можно отыскать https://books.google.ru/books?hl=en&lr=&id=rk55aAqrbhMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Atmani.+Cymatics.+Vol.+1.+Introduction+to+the+basic+conditions+of+contemporary+world+and+human+considerations.&ots=KpXoGdPG_7&sig=UlGyRHeDOXOdjrEJWghcqiTWIPY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false - это музыкальная медицина, лечение вибрациями. Начинается с духовных практик... А потом показана управляющая панель электро-метаболической машины. В общем, круто. Эзотерика.

Ладно. Книги примерно представили. И вот там рассказано о Хладни, о Гете и начинается про стоячие волны и рисунок на них.

https://www.pikbe.com/cymatic

Это звуковые картины. Хладни играл на скрипке и показывал, как выстраиваются частицы на металлической пластинке. Можно применять разные способы - смотреть на свет в спиртовом растворе, смотреть на парафин... https://publicinsta.com/hashtag/soundpictures

И переходить от этого к сакральной геометрии https://publicinsta.com/hashtag/sacredgeometry

или эвритмии https://static1.squarespace.com/static/564b04ebe4b01a652ab61563/t/59fb91cbec212d5d2f8f4a57/1509659090716/NL-67-SRMK-online.pdf

https://static1.squarespace.com/static/564b04ebe4b01a652ab61563/t/59fb91cbec212d5d2f8f4a57/1509659090716/NL-67-SRMK-online.pdf

Люди с помощью жидкости делают видимый звук - делают видимыми волны, подобные звуковым волнам. И эти рисунки волн напоминают им разные образы. С точки зрения этой науки означены вопросы такого рода. Когда мы говорим, мы излучаем звуковые волны, они сплетаются в некие динамичные фигуры. Эти "воздушные звери", индивидуальные фигуры нашей речи, которые интерферируют и расходятся от нас и слушаются другими и доходят до других в виде слов - как они выглядят?

Возвращаясь к книге Atmani. Cymatics. Vol. 1:

там смотрят на получающиеся фигуры и отыскивают художественные интуиции, позволяющие рисовать родственные рисунки. Можно сказать так: картины природы побуждают художника нарисовать нечто, имеющее для людей смысл, и как бы вытекающее из увиденных природных феноменов. На этом пути от феномена к рисунку находится многое - автор (Atmani - псевдоним, человек занимает заметное место в обществе и предпочитает выступать в печати под псевдонимом, принятым им для такого рода занятий) подходит к форме, ритму и движению. Понятно, что описать и схватить форму, ритм, движение - крайне важно и сейчас в массе областей используются самые разные технологии для уловления этих понятий. Автор развивает свою систему изучения формы, ритма, движения.

Разумеется, нарисованное - не просто вольные ассоциации. Там речь идет о духовной работе, устроенной по определенным правилам. Звуки могут быть разными, они имеют разный характер - если примитивно, можно сказать: есть добрые и злые звуки. Как и их отображающие фигуры - бывают уродливые, бывают красивые. И вот, настроившись по определенным правилам, человек-экспериментатор, художник, вживается в картину Хладни и рисует нечто похожее, осмысленный образ, который по его мнению был сокрыт в этой картине как физическом явлении.

Основной текст книги - не изложение таких экспериментов, это лишь иллюстрации. В основном излагается традиция, которая приводит к такой постановке вопросов. Это Аристотель и Кузанский, Гете и Штейнер, Шиллер и несколько авторов ХХ в. Говорится о четырех элементах, о теле и душе, о соответствиях в философских понятиях и космических силах. Это историко-философское изложение постепенно переходит в настройку исследователя. Как настраивают скрипку, чтобы была музыка, а не какофония, так надо настроить познавательные силы исследователя. В книге даются общие рекомендации, на что смотреть и что за чем делать, чтобы подойти к правильному познанию этих волновых фигур. На деле это - настройка интерсубъективности. Предполагается, что, пройдя общую настройку, разные люди смогут сходным образом понимать являющиеся им фигуры и когда рисуют "по мотивам" явления - замечать сходные аспекты.