Иванов-Петров - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

женские жанры |

Скажем, просматриваю я какие-то жанровые подборки в онлайн-библиотеке. И выясняется, что некоторые жанры включают книги как мужчин, так и женщин. А другие рубрики - только женщин. Скажем, "остросюжетные любовные романы" или "любовно-фантастические романы" - только женщины. Или, допустим, "самосовершенствование" - казалось бы, должна быть какая-то психология, наверное, авторы те и эти - а смотрю: только женщины (прикольно, что жанр "личностный рост" включает авторов мужчин и женщин. То есть подразумевается тонкое различие)

Смотрю первые страниц пять-шесть. Допускаю, что если копать долго и тратить часы, можно найти и фамилию мужчины среди авторов. Но если проглядывать - только женщины.

У меня вопрос: какие литературные жанры сейчас полностью (или почти, что то же самое) оказываются сделанными авторами-женщинами?

В заднем кармане у меня наблюдение, что в России наука постепенно становилась женской работой на протяжении нескольких десятков лет эта тенденция усиливалась, и хотя до уровня врачей-учителей не дошло, но все-таки. Тут интересно: запрета мужчине быть учителем или писать любовные романы, конечно, нет. А вот же.

Так какие жанры заполонены женскими именами?

Интересно, будет ли дальше расти число женских жанров? какие на очереди? Что следующее станет исполняться только авторами-женщинами?

среди работ - причиной уженствления часто бывает низкая оплата. в прежние времена... тогда мужчина должен был кормить семью, и если оплата становилась ниже средней, мужчины уходили на подработки, а потом и совсем перебирались на новые места работы, а женщины занимали высвободившиеся места - соглашаясь на более низкую оплату. Возможно, и сейчас действует тот же механизм. Это - причина возникновения "женских" профессий.

Но женское авторство? Расценки на определенные жанры существенно ниже? Кажется, там иной механизм уженствления.

И поскольку этот процесс захватывает один жанр за другим - интересно, кто следующий и вообще... Можно ведь представить, что очень многие жанры будут таким образом изменены. А изменения существенные. Чтобы увидеть, просто крайние точки процесса: фэнтези начинается с Толкина, а сейчас в некоторых (многих) библиотеках среди жанра фэнтези авторов-мужчин не найти. Как их поставят в случайном порядке или по алфавиту - так и всё, одни женские имена. И жанр фэнтези очень сильно изменился - то есть приходящие гендерно-одаренные авторы меняют само содержание и качество. И если очень многие научные дисциплины меняют гендерный состав - хм, меняется ли что-то в этих дисциплинах, наподобие того, как изменилось фэнтези? И относительно других жанров - кроме женских, появляются (хотя и вроде бы в меньшем количестве) мужские жанры. Там тоже с качеством дело плохо. То есть литература, становясь по преимуществу жанровой, становится при этом также и гендерной, теряя свое качество литературности.

Смотрю первые страниц пять-шесть. Допускаю, что если копать долго и тратить часы, можно найти и фамилию мужчины среди авторов. Но если проглядывать - только женщины.

У меня вопрос: какие литературные жанры сейчас полностью (или почти, что то же самое) оказываются сделанными авторами-женщинами?

В заднем кармане у меня наблюдение, что в России наука постепенно становилась женской работой на протяжении нескольких десятков лет эта тенденция усиливалась, и хотя до уровня врачей-учителей не дошло, но все-таки. Тут интересно: запрета мужчине быть учителем или писать любовные романы, конечно, нет. А вот же.

Так какие жанры заполонены женскими именами?

Интересно, будет ли дальше расти число женских жанров? какие на очереди? Что следующее станет исполняться только авторами-женщинами?

среди работ - причиной уженствления часто бывает низкая оплата. в прежние времена... тогда мужчина должен был кормить семью, и если оплата становилась ниже средней, мужчины уходили на подработки, а потом и совсем перебирались на новые места работы, а женщины занимали высвободившиеся места - соглашаясь на более низкую оплату. Возможно, и сейчас действует тот же механизм. Это - причина возникновения "женских" профессий.

Но женское авторство? Расценки на определенные жанры существенно ниже? Кажется, там иной механизм уженствления.

И поскольку этот процесс захватывает один жанр за другим - интересно, кто следующий и вообще... Можно ведь представить, что очень многие жанры будут таким образом изменены. А изменения существенные. Чтобы увидеть, просто крайние точки процесса: фэнтези начинается с Толкина, а сейчас в некоторых (многих) библиотеках среди жанра фэнтези авторов-мужчин не найти. Как их поставят в случайном порядке или по алфавиту - так и всё, одни женские имена. И жанр фэнтези очень сильно изменился - то есть приходящие гендерно-одаренные авторы меняют само содержание и качество. И если очень многие научные дисциплины меняют гендерный состав - хм, меняется ли что-то в этих дисциплинах, наподобие того, как изменилось фэнтези? И относительно других жанров - кроме женских, появляются (хотя и вроде бы в меньшем количестве) мужские жанры. Там тоже с качеством дело плохо. То есть литература, становясь по преимуществу жанровой, становится при этом также и гендерной, теряя свое качество литературности.

|

|

Как можно воспитать понимание искусства? |

Один писатель умеет писать о рае, и втаскивает в него за шиворот, стуча бубном. Но исходит при этом из точки крайнего неуважения к таким вот скучным бездарным обывателям, которые даже сами рай себе создать не могут. Смешанные чувства - не хочется быть бездарным обывателем, которого тянут за шкирку, но рай же, утешительный, живой и прекрасный.

Только чужой. Так и будешь бродить в нем тенью среди наваждений.

https://shn.livejournal.com/4169451.html

Тут в комментариях было - один юзер к слову сказал, что Мастер и Маргарита - средненький роман, сильно перехваленный. Разумеется, в ответ ему другой юзер сказал, что он ничего не понимает... В общем, ясно.

У меня же вопрос вот какой. Я, скажем, ничего не понимаю в некоторой области. Я ничего не понимаю в кино. Люди мне рекомендуют отличные, очень хорошие с их точки зрения фильмы - я пытаюсь смотреть и вижу... эпитеты я опущу. Причем я смотрел не слишком много, а те, кто мне рекомендуют - киноманы, они смотрели в тысячу раз больше меня. Или - я мало смыслю в живописи, мне показывают картины мастеров - я недоволен. При этом те, кто показывают - очень знающие люди и живопись хорошо понимают, я же - совсем нет.

Ответ на такое положение дел всем известен. Можно сказать: возьми что-то простое и тренируйся. Пойми сначала мастеров Возрождения, потом, постепенно продвигаясь, можешь добраться до более сложных и проблемных мастеров. На такой совет часто следует: а мне все равно не нравится, не пойму я вашего Леонардо, все это скука и фигня.

В этой позиции также известен ответ: значит, это не твое, слушай свои валенки и никаких проблем. Этот ответ может быть подан культурно и вежливо: у нас свобода, мультикультурализм, никто не заставляет, не нравится тебе великое искусство, не способен ты его понять - так ведь и не надо. Никто от тебя этого понимания не требует.

Можно поставить вопрос сложнее. Например: я не понимаю ничего в кино, мне не нравятся самые модные сериалы. Но я хотел бы понять, как в них разбираться, на что там смотреть. Это уже интересная позиция. Ответ понятен: должны быть какие-то культурные институты, тексты, обучилища, где бы был дан разбор. В общем, такие места есть - есть литературные школы и кружки, есть подобные вещи для живописи и пр. То есть если я хочу именно понять - чтобы мои критические высказывания были осмыслены, я могу учиться. Допустим, некто пойдет в литкружок, пройдет годичные курсы рассказо- и романописания и поймет, как выстроен роман Мастер и Маргарита, увидит эту сложную картину - причем в сравнении с множеством других великих романов, а также неудачных романов, про каждый из которых будет объяснено, чем он неудачен, и будет ответ, отчего Мастер - отличный роман. И, допустим, где-то в конце там будет факультатив, где расскажут, отчего Генрих фон Офтердинген - замечательный роман, хотя читать его трудно.

То есть дорога есть, ее непросто отыскать - я, скажем, навскидку не знаю, куда мне идти с моим непониманием сериалов, или аниме, или дорам. Речь ведь не об "обучении рисовать", не о курсах режиссеров, не об овладении данным видом искусства с точки зрения "сделать годный рисунок". Речь о понимании; я столкнулся со своим непониманием и желаю, чтобы его не было - хочу понять. Кажется, таких обучальных средств мало. Но все же есть, и даже если нет - можно понять, как это делать самому.

А вопрос у меня вот какой. Можно насквозь видеть приемы рассказа и художественные средства, использованные в Мастере, можно наизусть помнить список использованных приемов - а роман будет не нравиться. Можно понимать и не принимать - типа да, я понимаю за Леонардо, гений, но вот не нравится он мне, бабы у него тоскливые. А можно ли как-то научиться смотреть с точки зрения любви?

Видимо, те, кто ценит Мастера - и аниме, и оперу, и живопись, и все-сериалы, - они не только понимают, они любят и это помогает им, даже не разбирая использованных приемов, просто чувствовать - ах, как же... Открыл книгу цитату посмотреть на середине - и зачитался, не вынырнул, пока не дочитал до конца, хоть и в десятый раз. Решил серию пересмотреть - а увлекся и до конца все отсмотрел. Вот это чувство "это хорошо для меня, это прекрасное" - оно может быть принято? Ведь без него никогда не появится "мой Булгаков" и все прочие "мои". Понятно, что у каждого любимый автор свой, оттого и споры - таков он или иной. Общее - этот влюбленный интерес к данной вещи. Без него, видимо, не понять - любые рассуждения про вкусы оканчиваются неприятием и расхождением. Потому не спорят. Ну вот не нравится даже самый лучший роман или даже лучший сериал - не нравится, и всё. А если я хочу понять - понять так, чтобы понравилось? Как это можно сделать? Есть ли какой-то подход, проложенная дорога, на которой можно ничего не понимающего человека привести к состоянию, когда он может увидеть? Или есть только позиция релятивизма: каждому свое, не нравится ему булгаков - ну и пусть смотрит южный парк, они равнопрекрасны и строго равны всему, чему угодно, вплоть до того знаменитого писсуара на выставке современного искусства.

Видимо, это обучение связано с изменением человека. Человек, как он есть - свободным образом не принимает такие-то искусства, не понимает таких-то произведений. Допустим, он выражает желание превозмочь это неприятие и непонимание. Можно ли его научить видеть?

Видимо, следует представить совершенно не любящего данное произведение или вид искусства человека. И попытаться понять - что же следует сделать, чтобы он смог почувствовать ту симпатию, то восхищение, которые у любителей возникают "просто так", "без всякого размышления", "потому что это в самом деле великолепно".

Только чужой. Так и будешь бродить в нем тенью среди наваждений.

https://shn.livejournal.com/4169451.html

Тут в комментариях было - один юзер к слову сказал, что Мастер и Маргарита - средненький роман, сильно перехваленный. Разумеется, в ответ ему другой юзер сказал, что он ничего не понимает... В общем, ясно.

У меня же вопрос вот какой. Я, скажем, ничего не понимаю в некоторой области. Я ничего не понимаю в кино. Люди мне рекомендуют отличные, очень хорошие с их точки зрения фильмы - я пытаюсь смотреть и вижу... эпитеты я опущу. Причем я смотрел не слишком много, а те, кто мне рекомендуют - киноманы, они смотрели в тысячу раз больше меня. Или - я мало смыслю в живописи, мне показывают картины мастеров - я недоволен. При этом те, кто показывают - очень знающие люди и живопись хорошо понимают, я же - совсем нет.

Ответ на такое положение дел всем известен. Можно сказать: возьми что-то простое и тренируйся. Пойми сначала мастеров Возрождения, потом, постепенно продвигаясь, можешь добраться до более сложных и проблемных мастеров. На такой совет часто следует: а мне все равно не нравится, не пойму я вашего Леонардо, все это скука и фигня.

В этой позиции также известен ответ: значит, это не твое, слушай свои валенки и никаких проблем. Этот ответ может быть подан культурно и вежливо: у нас свобода, мультикультурализм, никто не заставляет, не нравится тебе великое искусство, не способен ты его понять - так ведь и не надо. Никто от тебя этого понимания не требует.

Можно поставить вопрос сложнее. Например: я не понимаю ничего в кино, мне не нравятся самые модные сериалы. Но я хотел бы понять, как в них разбираться, на что там смотреть. Это уже интересная позиция. Ответ понятен: должны быть какие-то культурные институты, тексты, обучилища, где бы был дан разбор. В общем, такие места есть - есть литературные школы и кружки, есть подобные вещи для живописи и пр. То есть если я хочу именно понять - чтобы мои критические высказывания были осмыслены, я могу учиться. Допустим, некто пойдет в литкружок, пройдет годичные курсы рассказо- и романописания и поймет, как выстроен роман Мастер и Маргарита, увидит эту сложную картину - причем в сравнении с множеством других великих романов, а также неудачных романов, про каждый из которых будет объяснено, чем он неудачен, и будет ответ, отчего Мастер - отличный роман. И, допустим, где-то в конце там будет факультатив, где расскажут, отчего Генрих фон Офтердинген - замечательный роман, хотя читать его трудно.

То есть дорога есть, ее непросто отыскать - я, скажем, навскидку не знаю, куда мне идти с моим непониманием сериалов, или аниме, или дорам. Речь ведь не об "обучении рисовать", не о курсах режиссеров, не об овладении данным видом искусства с точки зрения "сделать годный рисунок". Речь о понимании; я столкнулся со своим непониманием и желаю, чтобы его не было - хочу понять. Кажется, таких обучальных средств мало. Но все же есть, и даже если нет - можно понять, как это делать самому.

А вопрос у меня вот какой. Можно насквозь видеть приемы рассказа и художественные средства, использованные в Мастере, можно наизусть помнить список использованных приемов - а роман будет не нравиться. Можно понимать и не принимать - типа да, я понимаю за Леонардо, гений, но вот не нравится он мне, бабы у него тоскливые. А можно ли как-то научиться смотреть с точки зрения любви?

Видимо, те, кто ценит Мастера - и аниме, и оперу, и живопись, и все-сериалы, - они не только понимают, они любят и это помогает им, даже не разбирая использованных приемов, просто чувствовать - ах, как же... Открыл книгу цитату посмотреть на середине - и зачитался, не вынырнул, пока не дочитал до конца, хоть и в десятый раз. Решил серию пересмотреть - а увлекся и до конца все отсмотрел. Вот это чувство "это хорошо для меня, это прекрасное" - оно может быть принято? Ведь без него никогда не появится "мой Булгаков" и все прочие "мои". Понятно, что у каждого любимый автор свой, оттого и споры - таков он или иной. Общее - этот влюбленный интерес к данной вещи. Без него, видимо, не понять - любые рассуждения про вкусы оканчиваются неприятием и расхождением. Потому не спорят. Ну вот не нравится даже самый лучший роман или даже лучший сериал - не нравится, и всё. А если я хочу понять - понять так, чтобы понравилось? Как это можно сделать? Есть ли какой-то подход, проложенная дорога, на которой можно ничего не понимающего человека привести к состоянию, когда он может увидеть? Или есть только позиция релятивизма: каждому свое, не нравится ему булгаков - ну и пусть смотрит южный парк, они равнопрекрасны и строго равны всему, чему угодно, вплоть до того знаменитого писсуара на выставке современного искусства.

Видимо, это обучение связано с изменением человека. Человек, как он есть - свободным образом не принимает такие-то искусства, не понимает таких-то произведений. Допустим, он выражает желание превозмочь это неприятие и непонимание. Можно ли его научить видеть?

Видимо, следует представить совершенно не любящего данное произведение или вид искусства человека. И попытаться понять - что же следует сделать, чтобы он смог почувствовать ту симпатию, то восхищение, которые у любителей возникают "просто так", "без всякого размышления", "потому что это в самом деле великолепно".

|

|

Какой сейчас год? |

Как думаете? Речь вот о чем. Вспомнил случайно "Двенадцать стульев". Подумал, что многое в очаровании этого романа - живые журналистские зарисовки жизни 20-х годов. Когда еще недавно рухнул старый мир и многие люди оставались еще сделанными при прежнем режиме, и они свободно жили среди людей нового облика. Социальная катастрофа 1917 г., и время "Двенадцати стульев" - это примерно 10 лет с обнуления истории. Ведь всякое крупное событие, переломное - оно обнуляет историю, в некотором смысле с него ведется отсчет - как и делается в случае назначения новых летоисчислений. Они всегда так и вводятся - нечто важное случилось, и начали считать годы заново.

Так вот, отсюда осмыслен вопрос - в каком году мы живем? Насколько я могу понять, в нашем прошлом ближайшее крупное событие - это крах СССР, 1991 г. Прошло 28 лет, да? То есть от 1917 года - это 1945-й.

Мы живем в 1945-м году, если б не было войны. Потому что война - это тоже очень крупное событие, обнулятор. То есть в 2014 или там 2015-м можно было сказать, что мы живем в 1941-м году. 24 года с революции - 1941 год, и 24 года с 1991 - 2015.

То есть если считать с обнуления в революцию, у нас сейчас 1945-й. Но поскольку война очень многое изменила, сближение дат обманчиво. Однако у нас был 2014 год, который тоже очень многое изменил. Кажется, с этой поправкой - что последние лет 5 были весьма особенными - все же можно увидеть, что у нас все-таки 1945 год.

Это по отношению к жизни в СССР. Надо держать в голове базу сравнения - это же не абстрактные числа. В 1945 г. в СССР отношения людей, сделанных еще до революции, с теми, кто существенно сформировался после революции, были примерно теми же, что в наше время - отношения людей, достаточно много проживших до 1991 г., с теми, кто существенно сформировался после 1991 г. Это не случайный показатель. Все-таки в обществе многое определяется не техникой или еще чем, а образом жизни, типами людей - а они постепенно меняются. И соотношение старосделанных с новоделом - кажется, существенный показатель облика жизни. Вот как в "Двенадцати стульях" или других романах 20-х годов - когда еще для облика жизни важно, сколько "прошлых" людей встроено в общение и работу. А примерно в годах, допустим, 60-х - уже совершенно не важно, никаких "прошлых" уже нет - есть только те, кто видел прошлых, и это всё.

Похоже? Или у вас в этом смысле другой счет лет?

Так вот, отсюда осмыслен вопрос - в каком году мы живем? Насколько я могу понять, в нашем прошлом ближайшее крупное событие - это крах СССР, 1991 г. Прошло 28 лет, да? То есть от 1917 года - это 1945-й.

Мы живем в 1945-м году, если б не было войны. Потому что война - это тоже очень крупное событие, обнулятор. То есть в 2014 или там 2015-м можно было сказать, что мы живем в 1941-м году. 24 года с революции - 1941 год, и 24 года с 1991 - 2015.

То есть если считать с обнуления в революцию, у нас сейчас 1945-й. Но поскольку война очень многое изменила, сближение дат обманчиво. Однако у нас был 2014 год, который тоже очень многое изменил. Кажется, с этой поправкой - что последние лет 5 были весьма особенными - все же можно увидеть, что у нас все-таки 1945 год.

Это по отношению к жизни в СССР. Надо держать в голове базу сравнения - это же не абстрактные числа. В 1945 г. в СССР отношения людей, сделанных еще до революции, с теми, кто существенно сформировался после революции, были примерно теми же, что в наше время - отношения людей, достаточно много проживших до 1991 г., с теми, кто существенно сформировался после 1991 г. Это не случайный показатель. Все-таки в обществе многое определяется не техникой или еще чем, а образом жизни, типами людей - а они постепенно меняются. И соотношение старосделанных с новоделом - кажется, существенный показатель облика жизни. Вот как в "Двенадцати стульях" или других романах 20-х годов - когда еще для облика жизни важно, сколько "прошлых" людей встроено в общение и работу. А примерно в годах, допустим, 60-х - уже совершенно не важно, никаких "прошлых" уже нет - есть только те, кто видел прошлых, и это всё.

Похоже? Или у вас в этом смысле другой счет лет?

|

|

Платонический взгляд, рост разнообразия культуры и разбегание индивидов: взрыв |

Покровский. Введение в классиологию. 2014. Тираж 80 экз. 495 с.

Текст с классификацией классификационных проблем - т.е. не содержательное обозрение всех наук с решением всех проблем, а рубрикатор, позволяющий найти место любой проблемы - единственно-верное. Такой очень платоновский подход с единственной иерархией понятий, куда встроено всё сущее.

Автор по происхождению - геолог, множество примеров из геологии, но, разумеется, по самой сути книга - с множеством вылазок в самые разные области знания. То есть читать "в общем" можно кому угодно, а "специально" - видимо, геологам будет забавнее. Хотя, насколько я могу судить, неохватность материала сыграла-таки с автором шутку: многое, что он полагает теоретической недоработкой какой-то далекой от него области знания, на деле - давно решенный вопрос, просто он решается неприятным для автора способом.

Мне было интересно смотреть на умирающее знание. Сам платоновский подход к той или иной области знания процветает, мне кажется. Это очень мощное сейчас направление (аристотелевского много меньше). Некоторая классификация, формализация и прочие такие дела весьма в почете. Недаром век цифровизации, все сводится к количеству. Но тут ситуация несколько особенная. Начиная с ХХ в. очень мощно развивалось системное движение; к 30-м примерно годам были написаны многие чрезвычайно важные работы (что Богданов, что Берталанфи) - и потом, после войны, с 60-х - был ренессанс, системное движение претендовало на роль новой философии науки, и многие, очень многие незаурядные люди работали в этом направлении. Сборники, конференции, монографии, общий интерес - вот-вот сформулируют что-то такое очень общее, ясное и прогрессивное, отчего многие задачи можно будет привести к общему виду и получить экономным путем красивые решения. Этого было очень много - в СССР много, но и не только - если смотреть "центры распространения", так там по всему миру были. Это было действительно всемирное "направление умов", и оно претендовало на лидирующее место в философии и методологии науки. Мне кажется, это было нечто... Я не уверен, что прав, скажу, что кажется. Философия уверенно разделилась в конце XIX в. на континентальную и аналитическую (англоязычную), причем они стали взаимно-непереводимы, а проще - с каждой стороны было очевидно, что противная сторона несет лютую чушь и дела там не будет. Объяснения, отчего именно противная сторона есть воплощение бессмыслицы, многотомны - и можно лишь констатировать: они друг друга не видят как нечто интеллектуальное, это разные интеллекты. Там не частные разногласия, а фундаментальные - то, что стремится делать аналитический философ, есть бессмыслица для континентального и vice versa.

И вот к середине века ХХ из континентальной философии выделилось направление, более близкое к науке, тем самым - у самой важной точки рациональности - системное. Это на границе между философией (совсем не философия, если философией считать Гуссерля и Хайдеггера) и методологией науки. Для науки - потолок, для философии - подвал, и это системное направление конкурировало с аналитической философией в разных ее изводах - конкурировало, конечно, за власть над умами. Одной из важных веточек этого системного мировоззрения была классиология - стремление разобраться с классификацией, с деятельностью классифицирования, построить какую-то единую общую систему для многих областей знания. Это была методологическая веточка большой философии, убежавшая в методологию науки, и местами были там рассуждения прямо схоластические или прямо гегелевские. Понятно, когда в Европе большая философия была съедена, то есть после войны, - на несколько десятков лет незаконный отпрыск ее задержался в СССР.

Ну и понятно, что - как и многое другое - где-то на переломе тысячелетий, то ли в 90-е, то ли чуть позже это дело было съедено. (Точнее, там история занятная: сдохло это где-то в 1986-87 гг., ещё в СССР, это была смерть системного движения как явления сравнительно массового - но эту дату засечь трудно, поскольку отдельные книги выходили все реже - но и после этой даты. Интересно, что сдохло еще до контрреволюции - занятно думать, отчего). Можно сказать, что аналитический подход победил. Или что перестали (от слова совсем) финансировать системные исследования. Насколько я могу понять, технически это было сделано через факты. То есть дело не в том, что аргументы одной из сторон оказались хуже (друг на друга их аргументы не действовали, и были лишь средствами для убеждения непосвященных перейти на ту или иную сторону). Дело было в новых технических средствах и появлении огромных массивов фактов. Обработка этих фактов была поставлена так, что объяснения оказались связаны с цифровыми методами. А системные исследования остались на уровне теоретических подходов, до фактов они не дотягивались или дотягивались редко и с трудом. Если бы их развить - может быть, что и вышло бы, однако не склалось. И в результате плоскости эмпирического знания завалены новыми фактами, которые понимают с помощью понятий аналитического круга, а горные вершины теории совсем не видны. И вся эта теоретическая работа пропала, - в том смысле, что и не читают, и не пишут, и понимать уже затруднительно (там свой язык, свои правила подачи знаний). В целом победили совсем иные направления - конечно, в науке это не аналитическая философия, которая всё же - философия, но некоторые родственные ей методологические подходы.

И вот в этой ситуации появляется еще одна запоздалая книга на эту тему. Такие были в 80-х, ещё в 90-х, а эта вот недавно. Интересно оценить, как она встраивается в современный поток литературы. С этой позиции я ее и читал. Сама книга - кажется, может быть полезной, зависит от уровня читателя. Совсем не понимающему, что это и зачем - не пойдет, будет скучно и нелепо. Понимающему - не нужно, это всё, в общем, давно проговорено. Однако тут в одном томе многое сведено и изложено последовательно. Опять консервы имени Боэция - вдруг когда очнется мысль, похватается руками за живот да ноги, приужахнется голому своему положению и спохватится: где ж всё? Ну и найдет на ближайшей помойке давно выкинутую книгу по классиологии, умилится, всплакнет, оботрет обложку от грязи и сядет читать её неотрывно. (Я, правда, не верю. Если-когда мысль очнется, всё уже будет совсем иначе, с иной фактической базой и иным теоретическим контекстом, так что всё будет изобретаться заново, а вся эта классиология системная будет совершенно никому не понятна - как подавляющее большинство работ европейской схоластики. Это будет уже другой язык мысли - мертвый и забытый).

Большинство рациональных продуктов культуры идет в отходы. Как схоластика оказалась полезна и прочитана лишь ничтожной долей процента своего содержания, а прочее осталось в мусоре (не столь важно, что иногда мусор лежит в музее), так и современная наука в основном идет в отвалы. Причем доля того, что никогда не будет прочитано и никакого влияния на окружающее не окажет - со временем растет. Связан этот процесс неудержимого нарастания доли мусора, невостребованного рационального культурного продукта - с общим процессом: индивидуацией. Люди все больше отличаются друг от друга, сейчас они отличаются сильнее, чем в XVII в., и много сильнее, чем в V. И процесс будет идти дальше - договариваться будет всё сложнее, и то, что человек предпринимает в интеллектуальной области по зову собственного разумения и интереса, а не по прямому заказу - будет всё чаще оставаться никому не понятным (это ясно, что никому не известным).

Увеличение мощности разнообразия культурных и рациональных продуктов необходимо приводит к уменьшению возможностей понимания этих продуктов и уменьшению вероятности встречи компетентного читателя с нужным автором. С другой стороны, мощность разнообразия растет, но большинство читателей-пользователей находятся на довольно низких уровнях и в значительной степени похожи между собой. Это не равномерно заставленная "интеллектами" плоскость, а расползающийся холм - большинство всё ещё сгрудились вокруг некоторого локуса - "общего места" (тут раньше был город, господствующая культура). А меньшинство (доля меньшинства постепенно растет) очень быстро расползается по этой плоскости, идет этакий "взрыв" - разбегание индивидов от точки старта. Там, где была некая система культуры (с институтами прохождения культурных трендов, образованием и пр.) есть остаточная масса недалеко ушедших и быстро нарастающая доля разбегающихся по всем направлениям и взаимно удаляющихся...

И тут еще момент. Длина пробега. Без образовательных и культурных механизмов далеко убежать не удастся. Каждый начинает со своего нуля и устраивает забег длиною в жизнь - придумывая свою систему. Этих чудиков вокруг полно - да вы знаете. Их не устраивает имеющаяся форма знания, и они придумывают своё - отбрасывая кто Декарта, кто Ньютона, кто Платона, кто Аристотеля. Они делают сами свою индивидуальную систему смыслов - она практически нетранслируема окружающим и она всегда будет недоразвитой - поскольку у каждого своя и передать в наследство ее не удастся. Высокие культурные конструкции можно строить только за счет длинной традиции - когда некоторое множество людей кладет свои жизни на некоторой дороге знания, создавая преемственную систему знаний. Тогда получается понять что-то серьезное, а иначе жизни не хватит. И вот та картинка с оплывающим холмом - там люди бессистемно расходятся всё дальше друг от друга, потому что индивидуация растет, и при этом у всей системы есть граница - грубо говоря, дальше одной жизни от начальной точки, точки своего старта, никто не уходит. Тем самым это такая система, где холм постепенно расплывается в блин; образовать согласованную традицию для построения высоких рациональных конструктов невозможно, поскольку индивидуация препятствует преемственности, а расползтись достаточно далеко (в надежде нащупать какую-то отдаленную обнадеживающую точку роста) невозможно, поскольку держит длина пробега. Вместо внутренне осмысленных интеллектуальных систем будут внешние задачи: за что платят. По мере разрушения прежних систем, даже заплатив, можно будет получить всё меньше (потому что строители, исполняющие заказ, теряют квалификацию).

Как эта ситуация может быть преодолена? Выходов, вы будете смеяться, два. Один - сознательное овладение этим культурным процессом, образованием и преемственностью. То есть нахождение тех основ, внутренних правил, которые позволяют очень разным людям разрабатывать некую проблематику связным, преемственным способом - управление ростом собственной индивидуальности. Другой выход - внешний социальный контроль. Вопреки желаниям и пониманию индивидов, из них выстраивают некие социальные машины, и эти машины познания выполняют поставленные какими-то группами задачи. То есть "само собой хорошо" уже больше не будет никогда, либо ты сам постараешься, либо тебя постараются.

Такие пироги, а под катом - цитаты из книги по классиологии. Незначительная деталь: в книге ссылки только на литературу на русском. А так - интересный пример платоновского по настроению взгляда. Выглядит как последний из динозавров: вокруг нашенские времена, и среди этой вот привычной травы такой стоит. Классиология. Местами совсем напоминает схоластические суммы.

Текст с классификацией классификационных проблем - т.е. не содержательное обозрение всех наук с решением всех проблем, а рубрикатор, позволяющий найти место любой проблемы - единственно-верное. Такой очень платоновский подход с единственной иерархией понятий, куда встроено всё сущее.

Автор по происхождению - геолог, множество примеров из геологии, но, разумеется, по самой сути книга - с множеством вылазок в самые разные области знания. То есть читать "в общем" можно кому угодно, а "специально" - видимо, геологам будет забавнее. Хотя, насколько я могу судить, неохватность материала сыграла-таки с автором шутку: многое, что он полагает теоретической недоработкой какой-то далекой от него области знания, на деле - давно решенный вопрос, просто он решается неприятным для автора способом.

Мне было интересно смотреть на умирающее знание. Сам платоновский подход к той или иной области знания процветает, мне кажется. Это очень мощное сейчас направление (аристотелевского много меньше). Некоторая классификация, формализация и прочие такие дела весьма в почете. Недаром век цифровизации, все сводится к количеству. Но тут ситуация несколько особенная. Начиная с ХХ в. очень мощно развивалось системное движение; к 30-м примерно годам были написаны многие чрезвычайно важные работы (что Богданов, что Берталанфи) - и потом, после войны, с 60-х - был ренессанс, системное движение претендовало на роль новой философии науки, и многие, очень многие незаурядные люди работали в этом направлении. Сборники, конференции, монографии, общий интерес - вот-вот сформулируют что-то такое очень общее, ясное и прогрессивное, отчего многие задачи можно будет привести к общему виду и получить экономным путем красивые решения. Этого было очень много - в СССР много, но и не только - если смотреть "центры распространения", так там по всему миру были. Это было действительно всемирное "направление умов", и оно претендовало на лидирующее место в философии и методологии науки. Мне кажется, это было нечто... Я не уверен, что прав, скажу, что кажется. Философия уверенно разделилась в конце XIX в. на континентальную и аналитическую (англоязычную), причем они стали взаимно-непереводимы, а проще - с каждой стороны было очевидно, что противная сторона несет лютую чушь и дела там не будет. Объяснения, отчего именно противная сторона есть воплощение бессмыслицы, многотомны - и можно лишь констатировать: они друг друга не видят как нечто интеллектуальное, это разные интеллекты. Там не частные разногласия, а фундаментальные - то, что стремится делать аналитический философ, есть бессмыслица для континентального и vice versa.

И вот к середине века ХХ из континентальной философии выделилось направление, более близкое к науке, тем самым - у самой важной точки рациональности - системное. Это на границе между философией (совсем не философия, если философией считать Гуссерля и Хайдеггера) и методологией науки. Для науки - потолок, для философии - подвал, и это системное направление конкурировало с аналитической философией в разных ее изводах - конкурировало, конечно, за власть над умами. Одной из важных веточек этого системного мировоззрения была классиология - стремление разобраться с классификацией, с деятельностью классифицирования, построить какую-то единую общую систему для многих областей знания. Это была методологическая веточка большой философии, убежавшая в методологию науки, и местами были там рассуждения прямо схоластические или прямо гегелевские. Понятно, когда в Европе большая философия была съедена, то есть после войны, - на несколько десятков лет незаконный отпрыск ее задержался в СССР.

Ну и понятно, что - как и многое другое - где-то на переломе тысячелетий, то ли в 90-е, то ли чуть позже это дело было съедено. (Точнее, там история занятная: сдохло это где-то в 1986-87 гг., ещё в СССР, это была смерть системного движения как явления сравнительно массового - но эту дату засечь трудно, поскольку отдельные книги выходили все реже - но и после этой даты. Интересно, что сдохло еще до контрреволюции - занятно думать, отчего). Можно сказать, что аналитический подход победил. Или что перестали (от слова совсем) финансировать системные исследования. Насколько я могу понять, технически это было сделано через факты. То есть дело не в том, что аргументы одной из сторон оказались хуже (друг на друга их аргументы не действовали, и были лишь средствами для убеждения непосвященных перейти на ту или иную сторону). Дело было в новых технических средствах и появлении огромных массивов фактов. Обработка этих фактов была поставлена так, что объяснения оказались связаны с цифровыми методами. А системные исследования остались на уровне теоретических подходов, до фактов они не дотягивались или дотягивались редко и с трудом. Если бы их развить - может быть, что и вышло бы, однако не склалось. И в результате плоскости эмпирического знания завалены новыми фактами, которые понимают с помощью понятий аналитического круга, а горные вершины теории совсем не видны. И вся эта теоретическая работа пропала, - в том смысле, что и не читают, и не пишут, и понимать уже затруднительно (там свой язык, свои правила подачи знаний). В целом победили совсем иные направления - конечно, в науке это не аналитическая философия, которая всё же - философия, но некоторые родственные ей методологические подходы.

И вот в этой ситуации появляется еще одна запоздалая книга на эту тему. Такие были в 80-х, ещё в 90-х, а эта вот недавно. Интересно оценить, как она встраивается в современный поток литературы. С этой позиции я ее и читал. Сама книга - кажется, может быть полезной, зависит от уровня читателя. Совсем не понимающему, что это и зачем - не пойдет, будет скучно и нелепо. Понимающему - не нужно, это всё, в общем, давно проговорено. Однако тут в одном томе многое сведено и изложено последовательно. Опять консервы имени Боэция - вдруг когда очнется мысль, похватается руками за живот да ноги, приужахнется голому своему положению и спохватится: где ж всё? Ну и найдет на ближайшей помойке давно выкинутую книгу по классиологии, умилится, всплакнет, оботрет обложку от грязи и сядет читать её неотрывно. (Я, правда, не верю. Если-когда мысль очнется, всё уже будет совсем иначе, с иной фактической базой и иным теоретическим контекстом, так что всё будет изобретаться заново, а вся эта классиология системная будет совершенно никому не понятна - как подавляющее большинство работ европейской схоластики. Это будет уже другой язык мысли - мертвый и забытый).

Большинство рациональных продуктов культуры идет в отходы. Как схоластика оказалась полезна и прочитана лишь ничтожной долей процента своего содержания, а прочее осталось в мусоре (не столь важно, что иногда мусор лежит в музее), так и современная наука в основном идет в отвалы. Причем доля того, что никогда не будет прочитано и никакого влияния на окружающее не окажет - со временем растет. Связан этот процесс неудержимого нарастания доли мусора, невостребованного рационального культурного продукта - с общим процессом: индивидуацией. Люди все больше отличаются друг от друга, сейчас они отличаются сильнее, чем в XVII в., и много сильнее, чем в V. И процесс будет идти дальше - договариваться будет всё сложнее, и то, что человек предпринимает в интеллектуальной области по зову собственного разумения и интереса, а не по прямому заказу - будет всё чаще оставаться никому не понятным (это ясно, что никому не известным).

Увеличение мощности разнообразия культурных и рациональных продуктов необходимо приводит к уменьшению возможностей понимания этих продуктов и уменьшению вероятности встречи компетентного читателя с нужным автором. С другой стороны, мощность разнообразия растет, но большинство читателей-пользователей находятся на довольно низких уровнях и в значительной степени похожи между собой. Это не равномерно заставленная "интеллектами" плоскость, а расползающийся холм - большинство всё ещё сгрудились вокруг некоторого локуса - "общего места" (тут раньше был город, господствующая культура). А меньшинство (доля меньшинства постепенно растет) очень быстро расползается по этой плоскости, идет этакий "взрыв" - разбегание индивидов от точки старта. Там, где была некая система культуры (с институтами прохождения культурных трендов, образованием и пр.) есть остаточная масса недалеко ушедших и быстро нарастающая доля разбегающихся по всем направлениям и взаимно удаляющихся...

И тут еще момент. Длина пробега. Без образовательных и культурных механизмов далеко убежать не удастся. Каждый начинает со своего нуля и устраивает забег длиною в жизнь - придумывая свою систему. Этих чудиков вокруг полно - да вы знаете. Их не устраивает имеющаяся форма знания, и они придумывают своё - отбрасывая кто Декарта, кто Ньютона, кто Платона, кто Аристотеля. Они делают сами свою индивидуальную систему смыслов - она практически нетранслируема окружающим и она всегда будет недоразвитой - поскольку у каждого своя и передать в наследство ее не удастся. Высокие культурные конструкции можно строить только за счет длинной традиции - когда некоторое множество людей кладет свои жизни на некоторой дороге знания, создавая преемственную систему знаний. Тогда получается понять что-то серьезное, а иначе жизни не хватит. И вот та картинка с оплывающим холмом - там люди бессистемно расходятся всё дальше друг от друга, потому что индивидуация растет, и при этом у всей системы есть граница - грубо говоря, дальше одной жизни от начальной точки, точки своего старта, никто не уходит. Тем самым это такая система, где холм постепенно расплывается в блин; образовать согласованную традицию для построения высоких рациональных конструктов невозможно, поскольку индивидуация препятствует преемственности, а расползтись достаточно далеко (в надежде нащупать какую-то отдаленную обнадеживающую точку роста) невозможно, поскольку держит длина пробега. Вместо внутренне осмысленных интеллектуальных систем будут внешние задачи: за что платят. По мере разрушения прежних систем, даже заплатив, можно будет получить всё меньше (потому что строители, исполняющие заказ, теряют квалификацию).

Как эта ситуация может быть преодолена? Выходов, вы будете смеяться, два. Один - сознательное овладение этим культурным процессом, образованием и преемственностью. То есть нахождение тех основ, внутренних правил, которые позволяют очень разным людям разрабатывать некую проблематику связным, преемственным способом - управление ростом собственной индивидуальности. Другой выход - внешний социальный контроль. Вопреки желаниям и пониманию индивидов, из них выстраивают некие социальные машины, и эти машины познания выполняют поставленные какими-то группами задачи. То есть "само собой хорошо" уже больше не будет никогда, либо ты сам постараешься, либо тебя постараются.

Такие пироги, а под катом - цитаты из книги по классиологии. Незначительная деталь: в книге ссылки только на литературу на русском. А так - интересный пример платоновского по настроению взгляда. Выглядит как последний из динозавров: вокруг нашенские времена, и среди этой вот привычной травы такой стоит. Классиология. Местами совсем напоминает схоластические суммы.

|

|

Молчание в сети |

как вы думаете, что правильнее, уместней. Написать пост - такой: "Всё, всё, молчу уже, молчу. Я молчу". Или не написать такой пост.

Что является аналогом молчания в сети - молчание или всё же слово?

Если кто-то молчит - это ясно, что он молчит, или это следует высказать?

Понятно, что в сети непосредственно-очевидные вещи личного общения дожны быть оформлены символами. Улыбка, недовольство, разрыв отношений оформляются техническими средствами, которым приписывается то или иное значение - причем какое значение будет иметь определенное техническое свойство, определяется контекстом общения. а не самой техникой.

Так вот - как правильно оформлять молчание? Тем более, что оно бывает разным.

(c) Sergey Shatalin

(c) Sergey Shatalin

Что является аналогом молчания в сети - молчание или всё же слово?

Если кто-то молчит - это ясно, что он молчит, или это следует высказать?

Понятно, что в сети непосредственно-очевидные вещи личного общения дожны быть оформлены символами. Улыбка, недовольство, разрыв отношений оформляются техническими средствами, которым приписывается то или иное значение - причем какое значение будет иметь определенное техническое свойство, определяется контекстом общения. а не самой техникой.

Так вот - как правильно оформлять молчание? Тем более, что оно бывает разным.

|

|

* * * |

Правда, сказанная без любви – ложь. till_j

https://antimeridiem.livejournal.com/945583.html

У собачек есть отдельные мышцы, чтобы делать бровки домиком. У волков таких нет. Эти мышцы развились специально, чтобы делать умильное лицо при общении с нами, людями.

https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/06/domestication-gave-dogs-two-new-eye-muscles/591868/ https://kot-kam.livejournal.com/2552655.html

Поколение Z постепенно начинает разрушать наш рынок труда, но, похоже, это никого особо не волнует. По крайней мере, пока.

Поколение Z — это те, кто родился в 1995–2012 годах…

...Часто возникающий вопрос звучит так: «Подождите! А разве это не поколение миллениума?»

Нет. Они совершенно разные.

...Итак, представляем поколение Z. Самым старшим из них уже исполнилось двадцать. Их численность — около 72,8 миллиона человек.

...Эта книга о представителях поколения Z в рабочей обстановке. Ее основная цель — положить начало обсуждению специфики их поведения на работе. Мы хотим подробнее рассказать о том, кто же они такие и каковы их семь ключевых особенностей.

1. Цифровой мир. Z — первое поколение, рожденное в мире, где любой физический объект (люди и места) имеет цифровой эквивалент. В представлении поколения Z реальный и цифровой мир естественным образом переплетены. Виртуальный мир просто стал частью их реального мира.

...2. Высокая степень персонализации. Поколение Z упорно трудится над поиском и созданием собственного имиджа. Их способность персонализировать все, что их окружает, производит впечатление глубокого понимания их поведения и желаний. От названий должностей до путей карьерного роста степень персонализации только растет. Это, по всей видимости, создаст большие сложности для рабочей среды, которую всегда пытались сделать максимально справедливой и предоставляющей одинаковые возможности всем сотрудникам

...3. Практичность.

...4. Синдром упущенной выгоды (FOMO — fear of missing out). Поколение Z особенно сильно страдает от страха упустить что-то важное. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Плюс — они всегда находятся в авангарде новых веяний и сохраняют высокую конкурентоспособность. Минус — их постоянно гнетет мысль о том, что они продвигаются вперед недостаточно быстро и не в том направлении.

...6. «Сделай сам» (DIY — do-it-yourself). Поколение Z придерживается принципа «сделай сам». Воспитанные на роликах YouTube, предназначенных для обучения всех и каждого делать все что угодно, его представители совершенно уверены, что способны самостоятельно сделать практически все.

...7. Мотивированность. Родители внушили им, что само по себе участие еще не награда и в каждой игре есть победители и проигравшие. К тому же рецессия поставила в невыгодное положение их предшественников, а преобразования в обществе идут невиданными темпами. Поэтому неудивительно, что Z чуть ли не единственное мотивированное поколение. Они готовы и рвутся закатать рукава.

Дэвид Стиллман

https://irin-v.livejournal.com/1881117.html https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/p25401?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1lZIVjETO3Ubw3vYtna3qyyU_EtY9wJyA1raOELdsY7jDmgI257z9QBnM#Echobox=1560612349

Прям сейчас на наших глазах формируется гигантская потребительская ниша, в которую будут вбуханы миллиарды долларов: массовый запрос на технологию поддержки принятия решений. Ну про личных электронных ассистентов мы уже говорили, но мне любопытно представить последствия появления этого феномена в жизни. Вот например немцы обратили внимание, что люди все чаще отказываются от прослушивания альбомов и формируют плейлисты разных исполнителей под конкретное настроение или занятие(спорт, медитация) и выкатили свою черновую версию ИИ в виде приложения Endel, которое на основе анализа вкусовых предпочтений пользователя само сочиняет музыку под текущий эмоциональный фон. Понятно, что это только цветочки, но ягодки представляются грандиозными

Во-первых, персональные ассистенты станут неотъемлемой частью жизни: иметь личного помощника-"раба" очень удобно и экономически выгодно: у бинарной системы "человек и его электронное расширение" явные конкурентные преимущества перед человеком "обычным" Во-вторых, персональный искусственный ассистент фактически означает формирование новой, "дублирующей" личности: с одной стороны он обладает всеми знаниями о привычках, вкусах, предпочтениях стиле жизни и компетенциях своего владельца, но с другой -это уже отдельный элемент реальности, который действует в значительной степени автономно.

Правда, тут у нас Китай выступает печальным примером, где узкоглазые коммунисты уже сделали из социального профиля поводок и ошейник, но таких тоталитарных сообществ, включая наше, не очень-то и много а живут они плохо и недолго, так что в целом мировой погоды не делают

...Так что новый прекрасный мир ужасного будущего мне представляется миром "бинарным", в котором уже не будет "просто людей" а будут человек +его расширение, и во многом автономное

https://division---bell.livejournal.com/1737387.html

На месте гибели Крития (самого тиранистого из правивших Афинами в 404—403 годах до н. э. Тридцати тиранов) его сторонники установили памятник, где олицетворенная Олигархия с факелом в руках поджигала Демократию. Памятник сопровождала надпись:

..."Это памятник достойным мужам, который хотя и ненадолго сдерживали наглость афинского демоса".

https://rousseau.livejournal.com/523222.html https://archive.org/details/scholiagraecain04dindgoog

Работая над ним ["Юлием Цезарем" Шекспира] с переводчиком [на итальянский], я столкнулся с совершенно неожиданным затруднением. В словах Антония про Кассия в оригинале говорится, что тот - человек чести - "an honorable man", однако в буквальном итальянском переводе эти слова вызывают смех в зале, поскольку итальянское "uomo d'onore" однозначно относится к мафиози. Последним, кто в итальянской общественной жизни призывал к чести, был Муссолини (во Франции это был де Голль, а в Англии - Черчилль). Впоследствии это понятие просто исчезло из словаря.

(Кшиштоф Занусси, излагает pouce)

https://jaerraeth.livejournal.com/672966.html

При этом в самом китайском обществе не чувствуется острого запроса на правду о собственной истории. Поколение «восьмидесятников» отказалось от идеалов юности и вполне вписалось в современную китайскую конъюнктуру. ...Эту эволюцию хорошо иллюстрирует популярный интернет-мем, когда современный «протестующий» делает селфи на фоне колонны танков, стилизованных под знак американского доллара.

Казалось бы, зачем же власти по-прежнему тратить столько ресурсов на то, чтобы прятать от собственного населения эпизод 30-летней давности? Думается, дело в том, что воспоминания об этих событиях стали «космогоническим мифом» для самой партии. Тяньаньмэнь не изменила страну, но она повлияла на партию, кардинально поменяв модель отношений власти и общества. Для общества стало очевидно, что Коммунистическая партия Китая, которая сама родилась из студенческих протестов 1919 г. и гордилась своими бунтарскими традициями, превратилась в элитарную группировку, которая заботится прежде всего о сохранении своего властного положения.

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/07/803639-pochemu-kitai https://ivan-zuenko.livejournal.com/204343.html

...Мы живем, часто приходится слышать – это приведет к катастрофе, это приведет к краху, смешно это слушать, мы живем уже в состоянии катастрофы. То, что получилось, это и есть то состояние в большой стране, которое произошло в результате грандиозной исторической катастрофы. С Россией дальше что может произойти, ее могут и дезинтегрировать дальше, проблемы никакой нет. Если, скажем, в Вашингтоне захотят и найдут нужным сейчас Россию расчленить на много частей, это сделают в течение нескольких месяцев, никаких проблем на этот счет нет. Если это не делают, то только потому, что это невыгодно. Тогда контролировать этот регион будет, по крайней мере, в 10 раз дороже и труднее, чем сейчас.

...Нынешний режим в России называю колониальной демократией, вкладывая в это такой смысл: в сфере политической – это стремление к диктаторскому режиму, в сфере экономической – стремление навязать стране экономическую систему западного типа. В результате получается социально-экономический ублюдок, толкающий страну к полной катастрофе.

Что бы ни предпринимало нынешнее руководство России, вырваться из тех рамок эволюции, какие для нее сложились в результате дореволюционной и советской истории, не так-то просто. Это возможно только путем полного разрушения страны, гибели русского народа как народа великого, превращения России в серию колоний Запада. Я не считаю, что происходит некое возрождение некоей подлинной России. Такая Россия – миф. Происходит убийство России – в этом суть дела. Правители России стали марионетками Запада в этом историческом преступлении.

...Запад настолько прочно взял установку на разрушение страны, а власть так цепко ухватили нравственные подонки и умственные дураки, что вряд ли в ближайшие годы или даже десятилетия что-то подымется. Народ просто-напросто уничтожен, растерзан.

...Судьба России будет решаться вне политики.

1993 Александр Зиновьев

https://rusidea.org/10011

Воздай каждому должное. Гения назови гением. Героя назови героем. Не возвеличивай ничтожество. С карьеристами, интриганами, доносчиками, клеветниками, трусами и прочими плохими людьми не будь близок. Из общества плохих людей уйди. Обсуждай, но не спорь. Беседуй, но не разглагольствуй. Разъясняй, но не агитируй… Выбирай путь, который свободен или по которому не идут другие. Уходи как можно дальше вперед по своему пути. Если этим путем пошли многие, смени его — этот путь для тебя ложен. Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои убеждения, значит, в них есть удобная дли них идеологическая ложь. В случае выбора «быть или слыть» отдай предпочтение первому. Не поддавайся власти славы и известности. Лучше быть недооцененным, чем переоцененным…

Будь добросовестным работником. Будь во всем профессионалом. Будь на высоте культуры своего времени… Что касается прочих объединений и коллективных действий — уклоняйся. Не вступай в партии, секты, союзы. Не присоединяйся ни к каким коллективным акциям. Если участие в них неизбежно, участвуй в них как автономная единица…

Будь хорошим членом коллектива, но не растворяйся в нем. Не участвуй в интимной жизни коллектива. Не участвуй в интригах, в распространении слухов и клеветы… Избегай карьеры. Если она делается помимо воли, останови ее, ибо иначе она разрушит твою душу.

В творчестве главное — не успех, а результат. Оценивай себя с точки зрения того, что нового ты внес в данную сферу творчества. Если чувствуешь, что не способен сделать что-то новое и значительное, оставь эту сферу и уходи в другую, что бы ты ни терял при этом.

Не участвуй во власти. Не участвуй в спектаклях власти. Игнорируй все официальное… Игнорируй официальную идеологию. Любое внимание к ней укрепляет ее.

этическое учение Александра Зиновьева

https://swamp-lynx.livejournal.com/368057.html

Проблема в том, что сама система науки, как она сейчас существует, не предполагает новаторства.

Почему? Потому что система науки построена по средневековому европейскому цеховому типу ученичества. В цехе был Мастер (добившийся большого признания и одним своим именем вызывающий трепет), у него были Подмастерья. ...В идеале, подмастерье мог сам основать цех и претендовать на должность мастера, проработав несколько лет у мастера другого цеха. Однако в реальности получение звания мастера было затрудительно: требовалось уплатить большой вступительный взнос в кассу цеха, выполнить образцовую работу — «шедевр», устроить богатое угощение для членов цеха и т.д. Тем не менее, близкие родственники мастера или понравившиеся ему люди могли вступить в цех беспрепятственно. А большинство подмастерьев, которые не смогли завязать необходимых контактов, превращались в «вечных» подмастерьев.

И это история нашей нынешней науки и история наших постдоков.

"Шедевр", который надо выполнить сегодня - это статья в Нейчер или Сайенс. Которую практически невозможно опубликовать, если у тебя нет нужных знакомств и если ты не в лабе нужного Мастера (у которого знакомства в журналах Нейчер и Сайенс). Устроить богатое угощение - это иметь ресурсы для получения должности Мастера (необходимое количество публикаций, которые тоже не сами из воздуха берутся, а только с воли Мастера, у которого служишь - сам ты ничего не можешь, любая публикация стоит денег, кто платить будет, как говорится...), вступительный взнос - это принадлежность к определенной касте: ты будешь пущен в высшие круги только если ты сам из определенных кругов.

Когда я только пришла в науку в Киотский Университет, я не верила, что в Нейчер публикуются только по связям. Мне это пожилой профессор сказал. Я не поверила. Ха-ха, молодость, наивность. Сегодня я верю. Не в 100%, конечно - не каждая статья проплачена, так сказать; но в то что есть bias, в то что система с элитными журналами - это система исключения "не истинных арийцев", в этом я сегодня не сомневаюсь. Вопрос только (как всегда) в том, как определяются истинные арийцы.

Грубо говоря, это вопрос ученичества. Особенно в лабах США спрашивают "у кого ты учился". Но оно вот так, да. В первую очередь смотрят не ЧТО написано, а КТО это написал.

https://aridmoors.livejournal.com/597409.html

Единственное собственное философское учение, придуманное американцами - прагматизм. Т.е. тебе вообще не нужно знать то, что ты не будешь использовать по работе. Роль учителя здесь выродилась до компьютерной системы, раздающей задания и проверяющей ответы: объяснять никто ничего не умеет - учиться дети должны сами.

Работать они потом будут очень узкими специалистами, зато быстро и эффективно.

https://civil-engineer.livejournal.com/921265.html

В начале XVII века в Праге, при дворе Рудольфа II, был заключён Первый Великий Контракт. Со стороны людей участвовали (из известных) Джон Ди и Иоганн Кеплер, со стороны духов – некая могущественная и неизвестная по имени Сущность. Она гарантировала, что подчинённые ей мелкие духи будут вести себя предсказуемо, подчиняясь строгим законам, доступным человеческому пониманию. Например, духи планет будут двигать планеты по простым эллиптическим орбитам, а не плести кружева эпициклов ради собственного эстетического удовольствия. За это Сущность потребовала справедливой платы. Чтобы поддержать силу, необходимую для обуздания духов Солнечной системы, ей требовалось жертвоприношение. Человеческое. Очень крупное. Оно совершилось, и известно в истории как Тридцатилетняя война. Контракт был скреплён кровью, и реальность заработала по законам классической физики.

У Кеплера был сильный личный мотив. Его мать обвинили в ведовстве (видимо, справедливо – ведьмы действительно колдовали, и это работало), ей грозила смертная казнь. ...Ради спасения матери Кеплер пошёл на радикальный шаг: ликвидацию магии как таковой. Как только был подписан Контракт, это и произошло. Магия перестала действовать в Европе, а по мере того как Сущность напитывалась человеческой кровью и усиливалась – безмагическая зона распространялась на остальной мир. Европейским волшебникам, утратившим силу и превратившимся в шарлатанов, пришлось усиленно заняться самопиаром (розенкрейцеры, Калиостро), но их кредит был безнадёжно подорван. Настоящая сила теперь была в руках у физиков и инженеров – тех, кто понимал НОВЫЕ законы реальности и умел поставить их на службу своим интересам.

Но в конце XIX века что-то начало меняться. Возможно, подошёл к концу срок Контракта, а может, подвластные Сущности элементали нашли какие-то лазейки в законах. Выявились дыры в физической картине мира (эфирный ветер, ультрафиолетовая катастрофа) и даже в её математической базе (парадоксы теории множеств), внезапно снова заработала магия (спириты, медиумы, Гудини, Тесла). Всё это грозило крахом техносферы, от которой уже тогда слишком сильно зависело человечество. И где-то в начале ХХ века был заключён Второй Великий Контракт.

В деле участвовал Рудольф Штайнер, из физиков – Бор, де Бройль и Пуанкаре (аристократы высоких градусов). Насчёт Эйнштейна сложно сказать (похоже, его использовали втёмную). Со стороны Сущности условие было то же: человеческая гекатомба. Уже более крупная. Она была совершена в форме двух мировых войн (иногда их называют Второй Тридцатилетней войной) и сопутствующих репрессий и геноцидов. Такую цену пришлось заплатить Сущности за новую работающую физику и основанные на ней технологии – атомную энергию, электронику, компьютеры.

- Во время очередных переговоров с Сущностью о размерах человеческой гекатомбы сотрудники проекта ITER, под предлогом бесплатной экскурсии, сумели заманить Сущность в токамак, где, включив сверхпроводящие магниты, ее и заперли (применив древнюю технологию порабощения джинов в масляных лампах). После чего переговоры пошли веселее - так, гекатомба была произведена не человеческая, а духовная - всех этих действующие по собственной свободной воле природных духов, элементалей и стихиалей, разумных и одушевлённых, пустили под нож крест животворящий. С тех пор с Сущностью в токамаке периодически выходят на связь члены Нобелевского комитета для определения состава ежегодного списка номинантов, а после посещения этих посещений Сущность в колесе получает непродолжительную поблажку - ослабление магнитного поля. В такие периоды, хотя мощность вырабатываемой термоядерным блоком электроэнергии снижается до минимума, скорость вращения Сущности по кругу в токамаке существенно замедлялась, и она может хоть немного отдохнуть.

https://fortunatus.livejournal.com/266856.html

Девочка поймала золотую рыбку. Рыбка просит отпустить и обещает выполнить 3 желания.

Девочка:

— Хочу большой-пребольшой нос.

Раз — и девочка стоит на берегу с огромным шнобелем.

— Хочу уши большие, чтобы обернуться можно было.

Два — и девочка с огромным шнобелем стоит на берегу, завернутая в уши.

— Хочу длинную шею, как у жирафа!

Три — стоит девочка с длинной шеей, с огромным носом, тело завернуто в уши.

Рыбку отпустила, та смотрит на нее жалостливо и говорит:

— Девочка, зачем тебе это. Почему ты не попросила как все -здоровья, богатства, красоты, принца на белом коне?

Девочка:

— А что, можно было?

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2197333.html?thread=135298389#t135298389

Нам рассказывают-показывают экспозицию мужских чувств, мужское желание-сомнение-внутренний монолог и ощущения, а потом вдруг что-то вроде: «Она потушила сигарету, отвернулась к окну, вздохнула и внезапно начала расстёгивать кофточку».

Спрашивается - а что у неё самой внутри творилось в эти минуты? Её ощущения? Что чувствовали её душа и тело?

Мы вечно смотрим на отношения разнополых двуногих сквозь перископ, пристроенный к мужской голове.

Разве это не странно?

Может быть, я просто не в курсе. Может быть, есть книги, написанные женщинами, в которых женщина описывает интимные переживания женщины, и при этом на уровне хорошей литературы? Потому что бульварные тексты в стиле «Джессика поняла, что больше не в силах сопротивляться желанию, которое неукротимо поднималось в ней, как лава в жерле вулкана» - конечно, не в счёт.

...А можете привести в пример хоть одну книгу, написанную женщиной, в которой бы описывалось половое взросление девочки? Ведь казалось бы, – там есть, что описывать, даже больше, чем у мужчин. Первая менструация, осознание себя, как объекта желания со стороны мужчин – как сверстников, так и взрослых… Осознание своего тела и своих желаний – ведь вроде бы считается, что женская чувственность многограннее, тоньше… Но нет – XXI-й век давно уже наступил, полным полно женщин-писателей, а «Лолита» от первого лица до сих пор не написана. И о школьной любви женщины тоже как-то не пишут.

Конечно, сюжет «Лолиты» переворачивать совсем необязательно. Но хоть одну книгу, написанную женщиной о пубертатном периоде девочки-подростка, написанную честно, откровенно, психологично – покажите мне.

Не вижу.

Напрашиваются выводы, какие-то совсем радикальные – например, что женщины мало склонны к самоанализу и рефлексии, и поэтому живут, взрослеют, чувствуют, возбуждаются, ложатся в постель с мужчинами – но художественно это переосмыслить и воплотить в литературе не могут. А если пишут – то получается совсем порнография (Анаис Нин, например).

А может быть, пробуждение чувственности у девочек происходит исключительно на практике – то есть уже после первых поцелуев и телесных опытов? Может быть, у них и вовсе нет этого периода смутных томлений и ожиданий?

Или же после того, как девочка превращается в женщину, ей все эти пубертатные воспоминания кажутся мелкими, не стоящими внимания и описания?

https://inkpoint.livejournal.com/705938.html

Долгое время я считала что у меня внешнего мира нет. Как-то не требовался. Потом потребовался, и оказалось, что его можно вызвать. И он даже мне понравился. Только никак не могу его состыковать с внутренней жизнью, то ли давно пути разошлись, то ли я не умелая. Путь стыковки простой, но выматывает, надо замечать много внешних событий и каждому из них придавать внутреннее значение. Сначала шло неплохо, потом опять стала лениться: это я уже слышала стопятьсот раз, это я уже видела стопятьсот раз, это я уже знаю. bezumny_zayec

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2197654.html?thread=135341974#t135341974

По мнению планетологов, каналы Борозд Гефеста могли сформироваться после падения крупных астероидов. Выделившееся при ударе тепло растопило подповерхностные залежи льда. В результате, высвободившиеся потоки воды затопили прилегающие территории, вырезав наблюдаемые сегодня каналы.

https://kiri2ll.livejournal.com/1245397.html

Интересно, как можно назвать релятивизм без склонности к агностицизму, без отрицания объективности познания.

Я считаю, что любое знание относительно.

В первую очередь по отношению к наблюдателю и к его окружению, являющимся носителями знания.

Объективность познания складывается из всех связанных субъективных суждений.

На возможность этого указывает операционализм, который напрямую связывает знание с наблюдателем.

В том числе с "наблюдателем" в физике.

И самым впечатляющим является возможность отказа от дихотомии и редукции.

Дихотомия противопоставляет анализ и синтез. Редукция - сведение теорию к наблюдениям, что может приводить к отбрасыванию "ошибочных" измерений.

В моём понимании анализ и синтез являются общим механизмом с разным способом использования и акцентирования внимания.

Редукция же должна использоваться только в условном виде. Любое применение редукции должно чётко определяться как ограничение по отбрасываемым из рассмотрения "черным лебедям".

Если применить обратное преобразование для текущей науки по подходам дихотомии и редукции, то получим интересную картину научно определяемой реальности. Реальности текущей цивилизации, в которой отброшены все возможные варианты кроме тех, от которых нельзя отказаться. И её мы называем нашей предопределенной фиксированной реальностью без свободы выбора и волеизъявления?

https://aknost.livejournal.com/95390.html

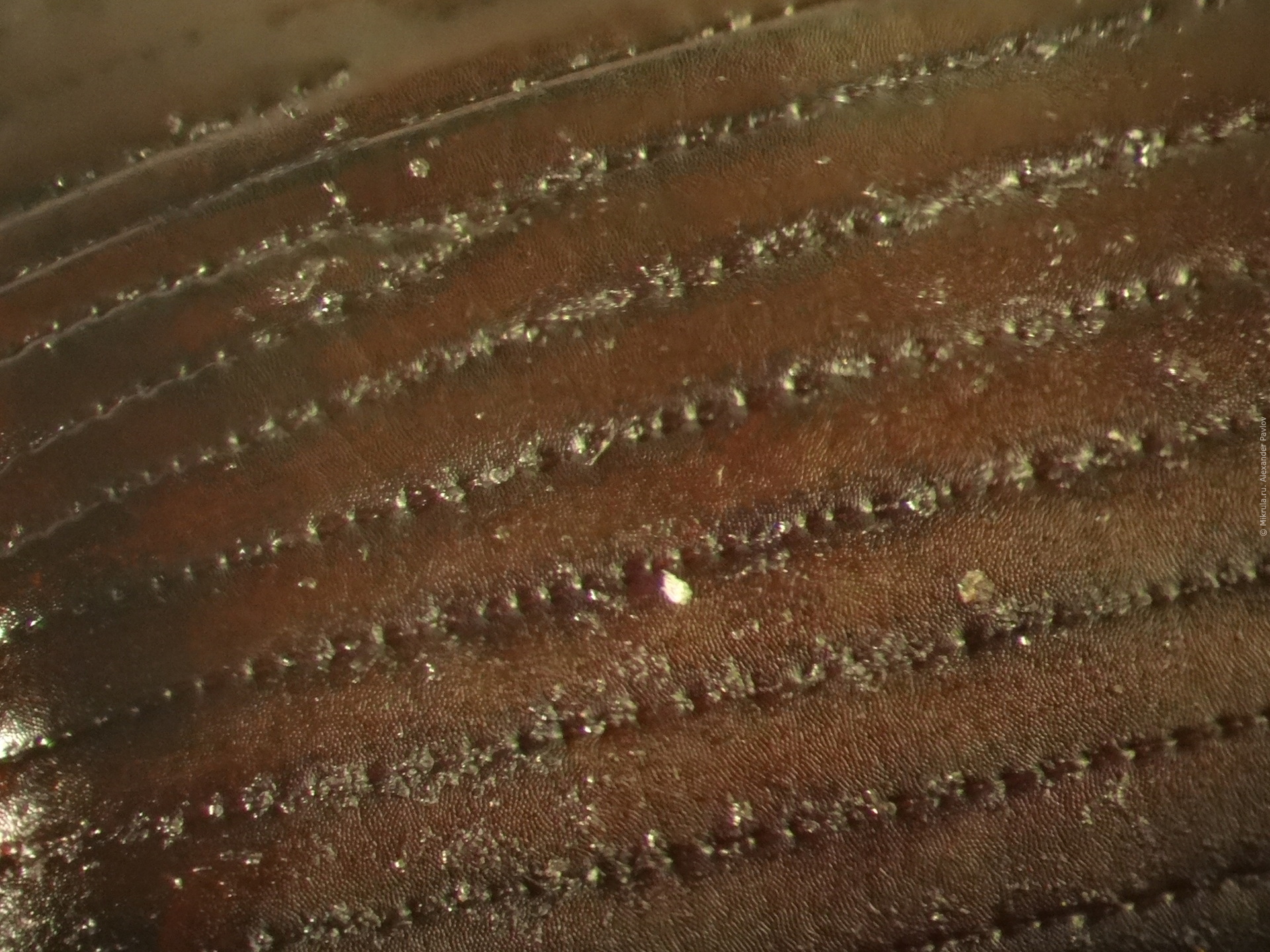

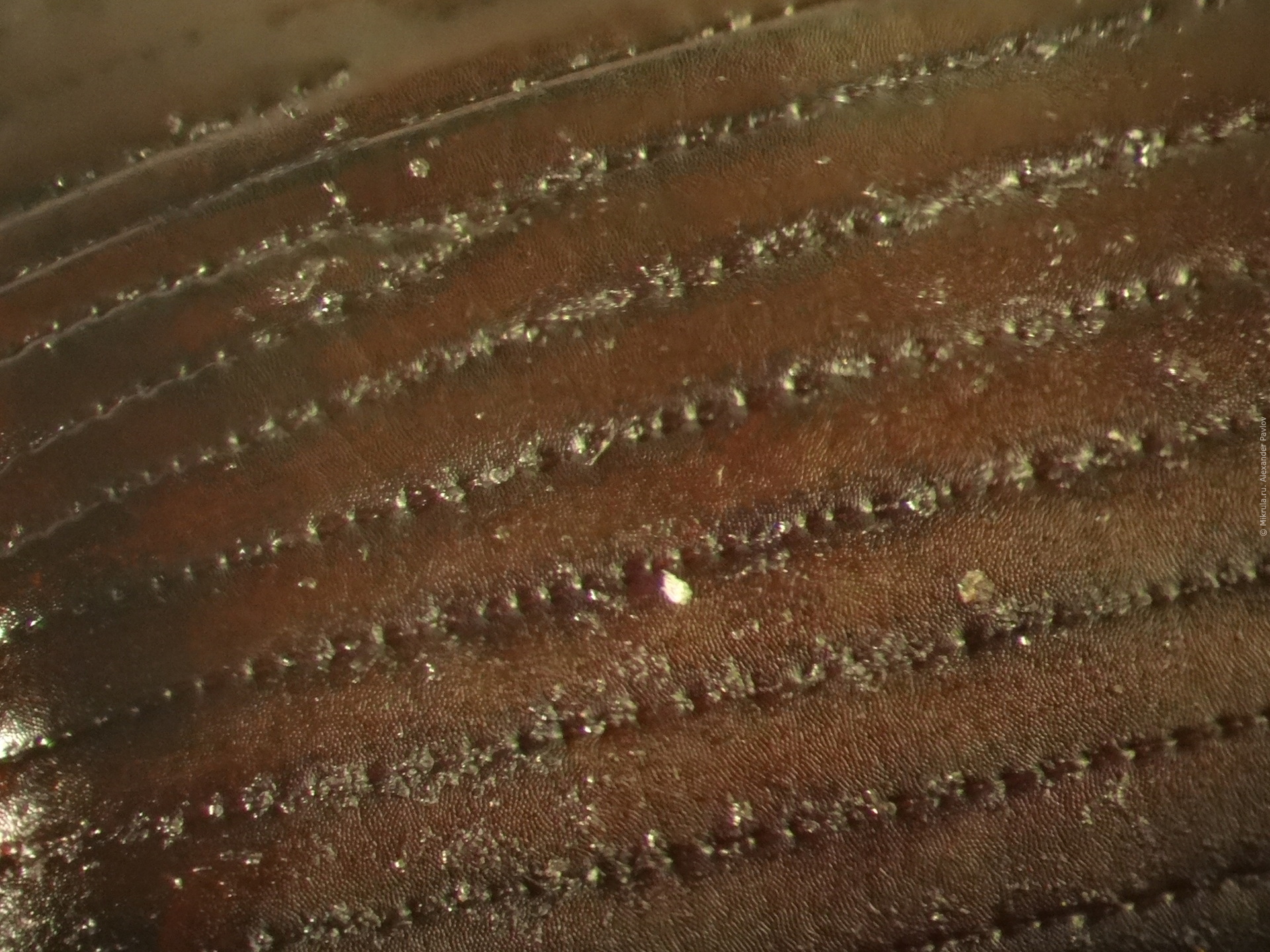

Кольская сверхглубокая скважина. Россия. 12 262 метра

Хотя ожидалось, что будет обнаружена ярко выраженная граница между гранитами и базальтами, в керне по всей глубине обнаруживались только граниты. Однако за счёт высокого давления и повышенной температуры у гранитов сильно менялись физические свойства.

Как правило, поднятый керн рассыпался от активного газовыделения в шлам, так как не выдерживал резкой смены давлений. Вынуть прочный кусок керна удавалось только при очень медленном подъёме бурового снаряда, когда «излишний» газ, находясь ещё в поджатом до большого давления состоянии, успевал выходить из породы[14].

Густота трещин на большой глубине, вопреки ожиданиям, увеличивалась. На глубине присутствовала также вода, заполнявшая трещины.

Исследователи выделили в скважине 12 уровней, различаемых по физическим свойствам. Более глубокие уровни, как правило, обладали более высокой изотропией (однородностью). На средних уровнях высокая анизотропия позволила предположить тектоническую активность слоёв.

Хотя в процессе исследования было получено много ценнейших сведений о земных недрах, результаты оказались во многом неожиданны, и на их основании не возникло чёткого понимания природы земной мантии и сущности поверхности Мохоровичича.

На пятикилометровой глубине окружающая температура превысила 70 °C, на семи — 120 °C, а на глубине 12 километров датчики зафиксировали 220 °C

...Результаты исследований полученные в ходе бурения и изучения скважины СГ-3 (общие положения)

Геолого-геофизическая информация о глубинном строении Балтийского щита существенно уточнила теоретические представления, господствовавшие до бурения скважины. На основании непосредственного изучения минерально-геохимического состава пород керна и проведения комплекса геофизических исследований в стволе скважины были получены данные о вещественном составе и физическом состоянии глубинных пород, существенно отличающиеся от данных модели разреза, составленной по геофизическим данным до бурения скважины. На основании этих данных стала возможной обоснованная интерпретация геофизических материалов, играющая большую роль при разработке тектонических проблем геологии.

Установлены закономерные изменения с глубиной состава и свойств пород. Впервые в едином разрезе выявлена вертикальная зональность метаморфизма пород, отличающаяся от теоретической модели, что использовано для развития теории петрогенеза.

Установлены различные режимы поведения свободной и связанной воды при прогрессивном зональном метаморфизме; изохимический характер для петрогенных элементов и существенное перераспределение элементов-примесей при усилении метаморфизма и особенно при ультраметаморфизме.

Экспериментально выяснен геотермический режим древней земной коры. Установлен более высокий, чем предполагалось, геотермический градиент. Выяснена роль мантийного и радиогенного источников в общем глубинном потоке тепла. Сделан существенный вклад в разработку термической модели формирования земной коры, учитывающий реальную долю эндогенного тепла.

...Кольская сверхглубокая послужила источником городской легенды о «колодце в ад» (Well to Hell hoax (англ.)). Эта городская легенда ходит по Интернету по крайней мере с 1997 года...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0

А у другой дороги, по котороя я тоже нередко езжу, стояло большое и массивное здание Первой Пресвитерианской церкви Ивовой Рощи (местность так называется), построенное в стиле, который очень типичен для здешней церковной архитектуры не столь давних времен. Вот так она выглядит.

Здание, правда, осталось, но теперь в нем не пресвитерианская молельня, а мечеть. Интересно, что мечети здесь обычно называют исламскими культурными центрами. Так что картинку я взял уже с фейсбучного аккаунта оной мечети. Вот как она выглядит внутри.

https://partizan-1812.livejournal.com/240322.html

Одна из наиболее ярких фишек жизни на Дальнем Востоке – жить как бы параллельно в двух временах: местном и московском. Причем с развитием Интернета и социальных сетей этого параллелизма стало больше.

Тема часовых поясов и разницы во времени на самом деле довольно актуальна для современной науки и обычно вплетается в такие сюжеты как символическая политика государств, соотношение модерного и биологического времени, глобализация и транснациональные коммуникации. Как правило, утверждается, что с развитием новых технологий связи время ускоряется, а пространство сжимается. Однако, практика показывает, что пространственно-временные ограничения на общение не исчезают.

И разница часовых поясов – одно из таких ограничений.

В чём же она выражается, и как с этим живут люди, для которых «параллелизм» времени (местное и московское) – обычное дело? Кстати, в статье такое дело называется «темпоральной практикой» (взаимодействие со временем), а общение с людьми из других часовых поясов – «кросстемпоральной коммуникацией».

...Не вдаваясь в подробности, скажем, что с личной жизнью и эмоциональными связями в условиях «кросстемпоральной коммуникации» всё намного сложнее.

Тем удивительнее, что дальневосточники, эти отбитые отморозки, находят в разнице часовых поясов даже свои преимущества.

Среди них:

- утром тебя вряд ли побеспокоят партнёры из Москвы («дальше от начальства, ближе к кухне»)

- плюс 7-8 часов к любому дедлайну, который выставляют по московскому времени

- телетрансляции из Восточной Азии и Америки идут в более удобное время

- по вечерам после работы можно заниматься игрой на московской бирже и получать, таким образом, дополнительный доход

https://ivan-zuenko.livejournal.com/204779.html https://ras.jes.su/ethnorev/s086954150005295-4-1?fbclid=IwAR3SnVElxG-4H-WULv9mNEPGiUKQ0VDD4RtLwR3mkZ2-4OUNp1qBlEbasbY

Да, живое, как не-организм не существует, но может ли организм быть над жизне-смертью? в смысле останется ли, если да, организмом?

https://windeyes.livejournal.com/370934.html

Музыкальные технологии

Направление главного удара - музыка для наушников. Такой термин, естественно, уже есть. Поэтому уточню: речь веду не о том, чего закачать в айфон (у взрослых - "скачай мне чёнить в машину послушать"), речь о композиторской работе. Главная аудитория - не на танцполе, не на стадионе. Главная аудитория - эти охламоны в капюшонах на пешеходном переходе с затычками в ушах. Эта музыка написана по другой технологии, рассчитанной на близость, а не на стены зала, ритм в теле или на бульканье синтезаторов, заполняющее синее дымное пространство. Это нечто, объединяющее слух и осязание. Без музыки оно называется АСМР.

...Вокал разложен не просто на ряд голосков, а тупо и чрезвычайно эффективно разнесён по сцене в пространстве и времени. Этот эффект использовали в хвост и в гриву на заре стерео в 70-х. Скажем, те же Uriah Heep. В наушниках это давало волшебный эффект. Сейчас же это высокочастотное многостороннее пришепётывание в голове генерирует мурашки по коже. Ну и батарея современных электронных звуков и призвуков даёт очень плотную музыкальную структуру - именно структуру (никак не Wall of Sound), с множеством тихих просветов и толстых струн.

https://tdm11.livejournal.com/87589.html

АСМР – это автономная сенсорная меридиональная реакция. Она представляет собой неконтролируемые чувства человека, которые проявляются от некоторых раздражителей. Физически это проявляется, как появление «мурашек»: легкого покалывания, будто по коже бегут маленькие насекомые – муравьи.

Не стоит путать эти ощущения с теми, когда «мурашки» вызваны холодом, АСМР-эффект – возникает, когда человеку нравится раздражитель, то есть – это тесно связано с получением удовольствия. В народе АСМР-эффект именуется «оргазмом мозга».

Стоит отметить, реакция не имеет ничего общего с сексуальным возбуждением, хотя от поглаживаний и прикосновений у женщин (реже – у мужчин), также возникает АСМР-эффект.

Чаще АСМР возникает благодаря раздражителям-звукам. Такую реакцию способен пробудить шепот, шорохи, шуршание бумаги, листьев, пера, негромкие постукивания по каким-то предметам.

https://zen.yandex.ru/media/psy/asmreffekt-chto-eto-i-pochemu-ot-nego-begut-murashki-5bf439dfba19d900aa1802f6

Большинство громких исследований в области вычислительной фотографии приходятся на 2005-2015 года, что в науке считается буквально вчера. Прямо сейчас на наших глазах и в наших карманах развивается новая область знаний и технологий, которой никогда не было.

Вычислительная фотография — это не только селфи с нейро-боке. Недавняя фотография черной дыры не появилась бы на свет без методов вычислительной фотографии. Чтобы снять такое фото на обычный телескоп, нам бы пришлось сделать его размером с Землю. Однако, объединив данные восьми радиотелескопов в разных точках нашего шарика и написав немного скриптов на питоне, мы получили первую в мире фотографию горизонта событий. Для селфи тоже сгодится.

...Когда все привыкли к фильтрам, мы начали встраивать их прямо в камеры.

...Автоматика делала то же, что и каждый из нас, открывая фотку в редакторе, — вытягивала провалы в свете и тенях, наваливала сатурейшена, убирала красные глаза и фиксила цвет лица. Пользователи даже не догадывались, что «драматически улучшенная камера» в новом смартфоне была лишь заслугой пары новых шейдеров.

...Сегодня же бои за кнопку «шедевр» перешли на поле машинного обучения. Наигравшись с тон-маппингом, все ринулись тренировать CNN'ы и GAN'ы двигать ползуночки вместо пользователя. Иными словами, по входному изображению определять набор оптимальных параметров, которые приближали бы данное изображение к некоему субъективному пониманию «хорошей фотографии».

...Настоящая вычислительная фотография началась со стекинга — наложения нескольких фотографий друг на друга. Для смартфона не проблема нащелкать десяток кадров за полсекунды. В их камерах нет медленных механических частей: диафрагма фиксирована, а вместо ездящей шторки — электронный затвор. Процессор просто командует матрице, сколько микросекунд ей ловить дикие фотоны, а сам считывает результат.

Технически телефон может снимать фото со скоростью видео, а видео с разрешением фото, но все упирается в скорость шины и процессора. Поэтому всегда ставят программные лимиты.

...Сейчас мы стали взрослые и называем это «эпсилон-фотографией» — когда, изменяя один из параметров камеры (экспозицию, фокус, положение) и склеивая полученные кадры, мы получаем нечто, что не могло быть снято одним кадром. Но это термин для теоретиков, на практике же прижилось другое название — стекинг. Сегодня по факту на нем строится 90% всех инноваций в мобильных камерах.