Иванов-Петров - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://ivanov-petrov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??8ef01000, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Со стороны |

В декабре 1990 года направлявшийся к Юпитеру аппарат Galileo совершил гравитационный маневр в окрестностях Земли. Знаменитый ученый и популяризатор науки Карл Саган предложил использовать это событие для проведения необычного опыта. Galileo должен был активировать свои инструменты и попытаться обнаружить признаки жизни на нашей планете.

https://kiri2ll.livejournal.com/937460.html

Признаки есть. Но малые и невидные.

Читая про этот эксперимент - и повторенный сейчас опыт с OSIRIS-REx - я вспомнил, как попробовал посмотреть на себя со стороны. Для меня это оказалось трудным - не знаю, может быть, другие легче рефлексируют или другое что делают, я же не знаю, как это делают другие. Для меня выяснилось, что "попросту" это сделать не удается - при попытках "быть объективным" возникает просто самообман. Тоже поучительно, но хотелось все же взглянуть. Там вышло, что деперсонализация обязательно происходит вместе с дереализацией. Чтобы посмотреть на себя со стороны, надо и на других смотреть не из себя, и мир видеть иначе, а это довольно трудно. Рассказывать байки, как я это с одной стороны, а потом эдак ухватисто с другой - это лишнее. А о результате сказать почти нечего - он в слова практически не укладывается.

Больше всего удивили люди. Память-то при этом всем деле сохраняется, и общие ощущения от того, как выглядят люди, имелись - и потому удивительно, какими они оказались другими. Я воздержусь от выливания потока сознания, всего один образ. Основным впечатлением было, что люди - очень странные, медленные и широкие. Это совместное чувство - медленные и широкие, медленно и неловко движущиеся, как-то не вперед, а раскачиваясь в стороны, причудливо вытянутые вертикально, тягуче-плывущие - было основным.

До всего этого дела я собирался посмотреть на свой ЖЖ - мол, как он со стороны. Мне двадцать раз говорили, что у меня самым странным образом сочетаются ригидность мышления и его же гибкость, снобизм и самоумаление, ну и прочие неприятные вещи. В общем, "умный, но дурак-дураком". Вот, думаю, взгляну. Конечно, не получилось. На фоне того странного мира, в котором я оказался, блог был лишним - не заметил в нем противоречий: обычное выговаривание тривиальностей, которых почти никто не принимает, что тоже не было неожиданностью. Махнул рукой и вернулся оттуда. Людей не понять, они странные.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

https://kiri2ll.livejournal.com/937460.html

Признаки есть. Но малые и невидные.

Читая про этот эксперимент - и повторенный сейчас опыт с OSIRIS-REx - я вспомнил, как попробовал посмотреть на себя со стороны. Для меня это оказалось трудным - не знаю, может быть, другие легче рефлексируют или другое что делают, я же не знаю, как это делают другие. Для меня выяснилось, что "попросту" это сделать не удается - при попытках "быть объективным" возникает просто самообман. Тоже поучительно, но хотелось все же взглянуть. Там вышло, что деперсонализация обязательно происходит вместе с дереализацией. Чтобы посмотреть на себя со стороны, надо и на других смотреть не из себя, и мир видеть иначе, а это довольно трудно. Рассказывать байки, как я это с одной стороны, а потом эдак ухватисто с другой - это лишнее. А о результате сказать почти нечего - он в слова практически не укладывается.

Больше всего удивили люди. Память-то при этом всем деле сохраняется, и общие ощущения от того, как выглядят люди, имелись - и потому удивительно, какими они оказались другими. Я воздержусь от выливания потока сознания, всего один образ. Основным впечатлением было, что люди - очень странные, медленные и широкие. Это совместное чувство - медленные и широкие, медленно и неловко движущиеся, как-то не вперед, а раскачиваясь в стороны, причудливо вытянутые вертикально, тягуче-плывущие - было основным.

До всего этого дела я собирался посмотреть на свой ЖЖ - мол, как он со стороны. Мне двадцать раз говорили, что у меня самым странным образом сочетаются ригидность мышления и его же гибкость, снобизм и самоумаление, ну и прочие неприятные вещи. В общем, "умный, но дурак-дураком". Вот, думаю, взгляну. Конечно, не получилось. На фоне того странного мира, в котором я оказался, блог был лишним - не заметил в нем противоречий: обычное выговаривание тривиальностей, которых почти никто не принимает, что тоже не было неожиданностью. Махнул рукой и вернулся оттуда. Людей не понять, они странные.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

|

|

даты будущего |

Наверное, то, что произойдет, частично определяется нашими планами. мы мысленно выстраиваем будущее и чего-то ждем, и то, что осуществляется, немного видоизменяется. Насколько "немного", зависит от реальности планов, от того, вложено ли в них что-нибудь.

Ну и вообще интересно, какие тут есть даты.

Могу представить - люди могут ждать какого-то изменения в своем доме - расселения с переездом, реновации, капремонта, метро поблизости, новой дороги. Кто-то ждет автобуса (новую линию должны протянуть близко от дома), кто-то метро, кто-то больницу. Скажем, в следующем году должны уже - вот узелок будущего, ждут следующий год.

Могут ждать каких-то региональных изменений. Мост откроют и поедем, какую-то новую магистраль. Года два, и откроют.

Может быть, личные долгие планы - достигнуть какого-то звания, или там диплома, и тогда сделать какой-то шаг. Года за три.

Интересно, есть ли ожидания на большие сроки. На 10 лет, на 20. Не туманные мечты (достигнут бессмертия все, улетят наконец на марс и тут станет свободнее...), а реальные планы, когда ждут определенный год - тогда-то все решится, тогда будет другая жизнь. Ну, не знаю. Вдруг кто-то ждет доставку дронами, или хороший переводчик, или роботов хороших и разных, или космических полетов, или... мало ли. Или войны. Или смерти.

Какого кто года ждет. Как расписано нами наше совместное будущее.

Ну и вообще интересно, какие тут есть даты.

Могу представить - люди могут ждать какого-то изменения в своем доме - расселения с переездом, реновации, капремонта, метро поблизости, новой дороги. Кто-то ждет автобуса (новую линию должны протянуть близко от дома), кто-то метро, кто-то больницу. Скажем, в следующем году должны уже - вот узелок будущего, ждут следующий год.

Могут ждать каких-то региональных изменений. Мост откроют и поедем, какую-то новую магистраль. Года два, и откроют.

Может быть, личные долгие планы - достигнуть какого-то звания, или там диплома, и тогда сделать какой-то шаг. Года за три.

Интересно, есть ли ожидания на большие сроки. На 10 лет, на 20. Не туманные мечты (достигнут бессмертия все, улетят наконец на марс и тут станет свободнее...), а реальные планы, когда ждут определенный год - тогда-то все решится, тогда будет другая жизнь. Ну, не знаю. Вдруг кто-то ждет доставку дронами, или хороший переводчик, или роботов хороших и разных, или космических полетов, или... мало ли. Или войны. Или смерти.

Какого кто года ждет. Как расписано нами наше совместное будущее.

|

|

аутизм |

Что могло бы радикально изменить пути русского православия? Только одно: если бы Патриархом стал аутист.

https://ycnokoutellb.livejournal.com/1451435.html

Нет, я не о патриархе. Тут интересно, какие значения приобретает слово (аутизм). Кажется, среди множества значений, - некоторый отзвук "священной болезни", значение где-то рядом с детьми индиго - и со средневековым отношением к юродству. Болезнь, но благая, как-то потенциально увеличивающая значение человека. Так говорят. Странно.

Аутизм - странное, "новое" заболевание, оно было обнаружено сравнительно недавно. И возникло недавно. А сейчас число людей с таким диагнозом очень быстро растет. Если верно помню, с нуля, когда заболевание стартовало в конце XIX в., до современного уровня - 1 случай на 200-300, по данным из США - 2% детей. Впрочем, с числом, да еще по странам, картина очень мутная. Но все равно это очень крутая кривая. Кусок гиперболы, конечно (потом должно быть плато, но скоро ли?). Собственно, из этой кривой заболеваемости ясно, что это не синдром, который "был всегда", это именно нечто новое.

Так ли это?

Что не найдены причины и непонятно лечение - это еще ладно, на деле таких болезней довольно много. Но как совмещается базовое представление о неизменности человека (общий глас: что древние египтяне, что древние греки - они совершенно такие, как мы, только моделировать еще не умели) и - болезни, указывающие на очень общие изменения в устройстве человека? Болезни общения...

И есть ли такому положению дел вменяемые объяснения? Казалось бы, такое резкое изменение "природы человека" должно объясняться как-то антропологически, не в частных терминах? Недавно была другая молодая болезнь - рак. Но пришли к выводу, что рак был "всегда", но его не умели диагностировать, да и проявляется он поздно, и возрастание смертности от заболевания связано с тем, что мы стали долгожителями и потому большее число людей доживают до того, чтобы умереть от рака. С аутизмом такое объяснение не проходит - болезнь детей, не стариков. Или - аутизм все же считают старой болезнью?

Этот странный класс болезней общения наделяется обществом удивительными смыслами. Не думаю, что изнутри, из аутизма, это тяжелое заболевание выглядит "свято", но почему на него ставится эта общественная печать - этакого многозначительного заболевания, больной понимается как "отмеченный богами", насколько это возможно в наше время, когда слово "бог" всерьез не произносится, а вместо него говорят "что-то такое в этом есть"?

https://ycnokoutellb.livejournal.com/1451435.html

Нет, я не о патриархе. Тут интересно, какие значения приобретает слово (аутизм). Кажется, среди множества значений, - некоторый отзвук "священной болезни", значение где-то рядом с детьми индиго - и со средневековым отношением к юродству. Болезнь, но благая, как-то потенциально увеличивающая значение человека. Так говорят. Странно.

Аутизм - странное, "новое" заболевание, оно было обнаружено сравнительно недавно. И возникло недавно. А сейчас число людей с таким диагнозом очень быстро растет. Если верно помню, с нуля, когда заболевание стартовало в конце XIX в., до современного уровня - 1 случай на 200-300, по данным из США - 2% детей. Впрочем, с числом, да еще по странам, картина очень мутная. Но все равно это очень крутая кривая. Кусок гиперболы, конечно (потом должно быть плато, но скоро ли?). Собственно, из этой кривой заболеваемости ясно, что это не синдром, который "был всегда", это именно нечто новое.

Так ли это?

Что не найдены причины и непонятно лечение - это еще ладно, на деле таких болезней довольно много. Но как совмещается базовое представление о неизменности человека (общий глас: что древние египтяне, что древние греки - они совершенно такие, как мы, только моделировать еще не умели) и - болезни, указывающие на очень общие изменения в устройстве человека? Болезни общения...

И есть ли такому положению дел вменяемые объяснения? Казалось бы, такое резкое изменение "природы человека" должно объясняться как-то антропологически, не в частных терминах? Недавно была другая молодая болезнь - рак. Но пришли к выводу, что рак был "всегда", но его не умели диагностировать, да и проявляется он поздно, и возрастание смертности от заболевания связано с тем, что мы стали долгожителями и потому большее число людей доживают до того, чтобы умереть от рака. С аутизмом такое объяснение не проходит - болезнь детей, не стариков. Или - аутизм все же считают старой болезнью?

Этот странный класс болезней общения наделяется обществом удивительными смыслами. Не думаю, что изнутри, из аутизма, это тяжелое заболевание выглядит "свято", но почему на него ставится эта общественная печать - этакого многозначительного заболевания, больной понимается как "отмеченный богами", насколько это возможно в наше время, когда слово "бог" всерьез не произносится, а вместо него говорят "что-то такое в этом есть"?

|

|

Без заголовка |

Попал сейчас на небольшую лекцию про big data. Спросил воодушевленного докладчика, когда будет приличный машинный переводчик, в силу среднего человеческого. Он сказал, что это людям надо перестать выпендриваться.

https://bouzyges.livejournal.com/267642.html

Срезая верхушку ценностей, человек остается без философии в её большом значении. Оставаясь без философии высших ценностей, человек проседает в этике, а проседая в этике, останавливается в, как бы сказать, ремесле строителя. Про ремесло - не в обыденном смысле, разумеется, а то, как у пифагорейцев определялось счастье через свершение работы. Работа, замечу, не как благие интенции, но как сакральная рутина и ощутимый (другими) результат.

В масонстве алгоритм философия-этика-работа становится заметным до тактильной проверки, поскольку вплетен в реальность таким хитрым способом, что до среднего как минимум уровня добрасывает практически всех, а дальше разрыв между продвижением желаемым и имеемым наблюдается невооруженным глазом.

https://miya-mu.livejournal.com/97865.html

В какой-то момент для меня большой ценностью стало вот что - готовность встречать последствия своих действий с открытым забралом. Не врать, не юлить, не притворяться, что ничего не было. Нести ответственность за свой выбор. Оказалось, что не так-то это просто. Всегда велик соблазн надеть Кольцо Всевластья - соврать и соскочить с темы, притвориться невидимой. Но нет. Снять кольцо, поднять забрало.

https://users.livejournal.com/tavia-/2176829.html

Оксфорд окружен реками и болотами, лишний раз навеет такое настроение, что поверишь: сейчас из туманной тишины пустого города выйдет писатель Набоков, учившийся здесь, или Эйнштейн, здесь когда-то преподававший. Да мало ли тех, кто бродит вдоль реки в тумане, возвращаясь тенями в эти места.

https://vita-colorata.livejournal.com/1218543.html

Много думал о том, что я ведь возлагаю большие надежды на собственную активную старость, и мне не приходит в голову, что стоит состоянию здоровья слегка поплыть - и всё, что вызывает у меня блеск в глазах, окажется бессмысленным и ненужным, перестанет удерживать в жизни, облетит, как сухие листья, оставив меня наедине с телом - больным мешком из кожи, костей и говна, без малейших следов духа.

https://caldeye.livejournal.com/958259.html

Р.Моуди. Жизнь после жизни (1976)

У меня по поводу всех этих историй только один вопрос: они там все говорят, что после того, как душа покидает тело, она испытывает всяческие эмоциональные переживания - одни боятся, другие радуются, что теперь ничего не болит и встретятся с Богом. Но ведь эмоциональные переживания - определенно чисто химический процесс, что доказывается в наше время тем, что они полностью управляются химическими препаратами. Более того, определены нижние отделы мозга, которые отвечают за эмоции, и сама по себе эмоция - сложный комплекс физических ощущений и их осознания. То есть ничем от боли они не отличаются, что косвенно доказывается тем, что есть целый класс препаратов, воздействующих на боль и эмоции одновременно. Следовательно, раз боли у них нет, то и эмоций быть не может. О чем, кстати, и греческие с индийскими философы и говорят - если души где-то без тел существуют, то они там по всей видимости и эмоций не испытывают, так как им их испытывать не о чем.

https://volgota.livejournal.com/2018759.html

Под почечную капсулу ввели зрелые, то есть вполне себе взрослые и сформировавшиеся донорские гепатоциты от различных доноров (их материал пометили флуоресцентными метками, чтобы потом в итоговом органе различать). Реципиентов было два вида: одним выполнили частичную гепатэктомию, других угостили монокроталином (токсичный алкалоид растительного происхождения). И в ответ на подобные повреждения вроде бы чужие гепатоциты, выселенные в неродную почку, начинали достаточно активно регенерировать, привлекая для своих нужд, например, клетки из костного мозга, призывая их и заставляя дифференцироваться в необходимые составляющие печеночных долек и пр.

В результате за 1,5 года на почке и прооперированных, и отравленных мышей выросла полноценная печень взамен истерзанной, «неоливер», как назвали ее авторы. И, судя по данным анализов, в неоливере всё как у ретроливера - печеночные дольки, желчные протоки, зональная гетерогенность, вот это всё. Причем печень получилась сборная - и из костного мозга реципиента (оттуда пришли клетки, потом дифференцировавшиеся в звездчатые, купферовские или синусоидальные клетки печени), и из гепатоцитов доноров. Степень крутости переоценить невозможно. Понятно, что пока что на мышах, но перспектива вырастить вторую печень

https://uncle-doc.livejournal.com/421552.html

Я вижу цель этой работы в том, чтобы сохранять, насколько возможно, научный подход, и говорить об эльфийской музыке так, как будто она реально существовала (продолжая мысль Толкина о том, что Арда — это прошлое нашего мира). Я постараюсь опираться на факты и как можно меньше использовать домыслы и натяжки, - а если уж использовать, то прямо об этом сообщать.

...В девятнадцатом веке в оперной и симфонической музыке изобрели много способов создавать "ангельские", небесные, волшебные, потусторонне-прекрасные образы. Эти способы, проверенные уже парой веков, используются и для создания образов эльфийской музыки. Но если звучание хора, арфы, колокольчиков вполне «аутентично» для Арды, то звучание совершенных оркестровых скрипок, струнной группы оркестра целиком (и, тем более, фортепиано) чётко маркирует «человеческую» музыку.

...Наше представление о звучащем очень сильно изменилось с момента появления радио. Ещё радикальнее изменения стали с появлением общедоступных мощных динамиков. Сейчас мы больше всего ценим тишину. Тишина для нас — проявление уважения, признак деликатности. Избыточность звука нас утомляет и раздражает, а избыточность громкого звука — это просто пытка.

Но в древности и ситуация, и восприятие были совершенно другими.

Это отразилось в системе образов Средневековья.

Музыка означала радость. Музыка менестрелей веке в тринадцатом — это синоним радости. Встречаются выражения наподобие: «великую радость принесли менестрели» или «жонглёры устроили уйму радости и много барабанного громогласия». На Британских островах слово gle — «радость» — прямо означало искусство менестрелей. Сами менестрели звались «gleeman». Другой синоним радости — mirth — обозначал также и музыку. В Скандинавии певец обозначался кеннингом «радость людей».

Что же такое — для средневекового человека — громкая музыка?

Это не только великая радость, слава и блеск, это ещё и проявление власти. Король учинял праздничное шествие, и не могло быть королевского праздника без громкой музыки. Ведь это было ещё и редкое, необычайное переживание для средневекового человека.

...Слова «Музыка была такой громкой, что нельзя было расслышать собственных слов» - означала в средние века высочайшую похвалу. Грандиозность представления, великолепие полнозвучия вызывали восторг.

https://asuri.livejournal.com/75248.html

...В средствах коммуникации, как я вижу, виртуальное общение будет играть все большую роль, а личное сокращаться.

Средства виртуального общения и коммуникации, которые начинают сильно определять отношения человека к человеку, сильно меняют правила взаимодействия людей между собой, между группами людей и с государством. И это даст импульс появлению нового образа правовых отношений в ближайшем будущем - отсюда будут распространяться тенденции для формирования образа того, что будет правом ближайшего будущего. Оно будет не похоже на то, что мы считаем правом сегодня. Доля участия человека в этом процессе будет сокращаться, а осуществление правовых процедур автоматизироваться (это уже реализовано), как и установление правовых норм будет осуществляться через призму новых понятий.

Тут я вижу меньше всего возможностей что-то изменить.

Экономические отношения не придут в ближайшее время к какому-либо иному формату, кроме реализации через механизмы максимальной виртуализации. Это проблема, разрывающая пополам правильный принцип функционирования экономики, когда в сам процесс должен быть включен производитель товара или услуги. Те, кто распоряжаются и управляют средствами производства, его результатами и рабочей силой сейчас не просто отделены от самого процесса производства как и сто лет назад, но стремятся максимально виртуализировать отношения, лежащие внутри этих процессов. Так само производство (там, где оно присутствует, даже если оно автоматизировано, если мы не говорим о сфере финансов) отправляется все дальше в подсферу экономических отношений. Тут можно наблюдать появления нового. Оно есть нарост с большой потенциальной энергией, втягивающий в себя людей через их фантазии и ошибочные представления. Это те, кого очень условно можно назвать технократами - “люди, сражающиеся за свое горе”. Так формируется виртуальная часть экономики. И в этом плане Сеть сейчас достаточно функциональна и будет таковой оставаться. Электронная торговля, электронные валюты и платежи, электронный документооборот. Все это строится на Сети и формирует огромный социальный класс, обслуживающий это и управляющий этим. Сегодня норма называться специалистом, скажем, в сталелитейной промышленности, но не иметь понятия как плавится сталь и даже никогда не быть на заводе. Сегодня вихри процессов закручиваются не на заводах, а на биржах и иных более мелких площадках, где этот товар перепродается по многу раз, закладывается и тд.

Тут не будет возврата к личному общению и встречам. Наоборот - еще более сильные алгоритмы торговли и анализа; алгоритмы, улучшающие старые алгоритмы; более производительные серверы, растущая пропускная способность каналов связи. Сеть по-настоящему будет востребована такими организациями. Производители товаров и услуг поменьше будут искать иные возможности, перетекая в жестко модерируемые соц. сети и похожие на них сегменты Сети. Так будет делиться веб на территории сродни государствам, но созданным по иным принципам. В будущей Сети люди воспроизведут в некотором роде то, как устроен их мир сегодня.

Сегмент пользовательского Web’а, где находится потребитель, действительно засоряется и отмирает (но я имею ввиду не сам протокол). Современная Сеть это пример первого подхода к теме, дальше она примет новые формы: агрегаторы, различные платформы (по типу мобильных), стриминговые сервисы, новые ОС с собственными экосистемами (даже нынешние экосистемы Гугл и Эпл неплохая альтернатива вебу с его поиском) и тд. Перемены могут быть такими, что, например, корпорации Майкрософт и Эпл в этом новом участвовать с определенного момента не смогут. Люди, руководящие ими, эксплуатируют старое представление о Сети. Майкрософт ждет участь Нокии в относительно недалекой перспективе (он не сможет измениться), а Эпл нужно будет сильно трансформироваться (зависит от того, что они смогут, но больших шансов я не вижу).

Нынешний же Интернет со временем станет чем-то вроде голливудского постапокалиптического мира, куда иногда будут как на свалку заглядывать, например, за остатками цветных металлов или чем-то еще. Жизнь потребителя в Сети будет строиться вокруг конкретных сегментов, соответствующих его интересам и необходимостям. Большой общий Интернет для всех будет не нужен, как и невозможно объять весь живой мир одному человеку, не имея к тому четко сформированной потребности и понимания путей.

Что-то новое в сфере экономики будет возможно там, где определенной группой людей будут приняты решение, построенные на иных идеях, нежели те, что вдохновляют людей исповедовать технократический подход сегодня или плыть по течению, не исповедуя никаких внятных. Если выразится осторожно, то тут возможно что-то сделать. Пока не все пространство занято тем, что я описал и до этого момента пройдет достаточно времени. Я знаю примеры подобных попыток, которые не отрицают сложившегося порядка, когда пытаются делать то, что считают нужным, используя возможности этого порядка.

Новый массовый культурный поток не изменит направления и все, что люди накачивают в сферу медиа, в ближайшее время начнет расти из современного жидкого киселя в осязаемые формы. В отличии от остальных двух сфер, здесь пока присутствует очень много импульсов, идущих от людей - палитра очень большая и четко описать, что тут вырастет сложно. Можно сказать, что люди здесь продолжают желать, тогда как в остальных сферах - практически нет - они как-будто парализованы.

Здесь действительно много свободы и сказать, что тут все решено будет не верно. Я как раз тут вижу больше всего возможностей для построения нового. Условно, как захочешь, так и будешь делать и другие могут прийти к тебе. Именно здесь - в духовной сфере - у человека еще есть пространство для маневра и отсюда можно отыграть что-то в других двух. Настоящая гибель человечества станет осязаемой, когда будет возможно сказать, что паралич вошел и в эту сферу. Aleksey Ostrovsky

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2116669.html?thread=122965821#t122965821 https://ivanov-petrov.livejournal.com/2116669.html?thread=122966077#t122966077

Если первая пара страниц романа (чаще - первый абзац) не заставляет читать дальше, то и не читаю. Но я плохой пример. Один из френдов то ли похвастал, то ли пожаловался, что прочел 8-томник супругов Голон про Анжелику (в СССР это ценность была, как мне дед рассказывал). Ну что ж, впечатляет. Но теперь он готов подарить эту ценность любому, ибо перечитывать смог бы "только под пистолетом". Ну и разные люди в обсуждении делятся наболевшим: кто сколько принял на грудь "Красного колеса", которое тоска зеленая. Совершенно не понимаю этого. Сколько жизней у людей? Если читаешь не под дулом, то почему бы и не перечитать? А если мучаешься, то зачем читать и в первый раз? Если экзамен по книге держать не нужно, зачем организм снашивать? Штобышто? Узнать, чем кончилось? Надеюсь, все же интересно было. Зато я узнал из википедии, что Серж Голон родился в Бухаре, а может, и не в Бухаре. Бесценное знание.

https://avrukinesku.livejournal.com/1389672.html

Неожиданно пришло в голову, как должно быть устроено практическое бессмертие эльфов на уровне физиологии. Очень просто, по аналогии с человеческим зрением. У нас под обработку зрительных сигналов разнаряжено минимум половина коры мозга, а лягушка или рыба вовсе никакой коры не имеют, и все равно неплохо видят. Человек тоже использует подорковые зрительные центры, но не для зрения типа "ба, да этот чувак с бородой - мой друг детства Вася!", а для более базовых вещей вроде координации положения глаз в зависимости от наклона головы. Известно, что в процессе эволюции зрение как бы мигрировало все выше и выше из подорковых структур в кору, скажем, у мышей клетки чувствительные к ориентации линий еще есть в таламусе, а у котов уже все, они в первичной коре. У нас и подавно. Эти площади дают нам возможность максимально разнообразить репертуар действий, базирующихся на зрении, доводя его до экстрима: от письменности и вдевания нитки в иголку до фехтования и мысленного сочинения орнаментов.

Так вот, теперь про эльфов. Представим себе, что у эльфов подобным образом эволюционировали возможности анализировать и использовать висцеральные сигналы. Обработка сигналов от внутренних органов улучшилась и усложнилась, а возможности управления расширились, сусщественно увеличив способность организма чинить себя. При этом часть процесса вполне бессознательная, как для нас поворот глазных яблок при наклоне головы, а часть - вполне сознательная, как для нас - закрыть глаза и представить себе вращение фигуры, или решить подобрать краски палитры картины, которую мы еще только планируем нарисовать. Эльф же может заснуть на сто лет, например, потому что ему скучно. Или стать на время зеленым в коричневую полоску, чтобы лучше маскироваться. Начать люминесцировать руками, освещая путь в пещере. Или обратить внимание на проблемы своей поджелудочной железы и восстановить ее функции. В результате он и становится с нашей точки зрения почти бессмертен и наделен рядом вполне магических в нашем понимании черт. У эльфов должна быть несколько крупнее голова, чтобы вместить новые области коры, голова при этом, вероятно, больше скорее в высоту, потому что затылочные части расширять не надо, надо инсулярные и лобные. Лоб становится выше, и пропорции лица несколько вытягиваются.

https://catta.livejournal.com/160889.html

- прочел про подорковые центры и задумался о биологии иных магических рас. Копируя сказанное вами про эльфов и подъем функций из нижгних отделов в кору, придумал гномов. У гномов происходит опускание высших корковых функций вниз, в висцеральные отделы. В результате то, что у нас - высшие функции: логика, математическая обработка - у них становится физиологическим, как пищеварение. Гном физиологически расчетлив, точен, математичен и логичен, и оттого их характер - прямой, здравый, расчетливый. Высшими же нервными функциями у гномов являются фантазии, видения. Для них крайне трудным будет представлять то, чего нет - они сознательно, с трудом, в поту фантазируют, придумывают. Гном-пророк невозможен, фантазер - это как трудоголик, зато все гномы очень любят пересказывать разные легенды и фантазии, для них это высокое сознательное искусство.

- Да, это очень точно. И ничего особенно невозможного тут нет, саванты-счетчики вполне встречаются даже у людей. Я бы сказала, что у гномов автоматизация новых моторных программ должна быть ускорена, т.е. система переноса из коры в мозжечок улучшена, и сам мозжечок переразвит по сравнению с нашим. Так что гном должен быть богат округлым затылком.https://catta.livejournal.com/160889.html?thread=5688953#t5688953

Встретился там со своим любимым писателем "Петровичем" Никоновым (мы с ним часто пересекаемся на всяких таких богомерзких ток-шоу), поболтали. Петрович мой ЖЖ не читает, я на радостях ему в перерывах наплел свои впечатления как промсоциолога о России. Так он, разведка донесла, не поленился - как домой пришел, так все записал и у себя в ЖЖ выложил! Но что значит писатель - так он ловко мои старые ЖЖ-рассказы записал, что у него сразу за полдня чуть не полторы тысячи комментов!

...Если Вы хотите краткое содержание ЖЖ Сапожника за последние 10 лет, записанное мастером пера на одной странице - Вам туда.

https://sapojnik.livejournal.com/2595940.html

металл не поставляется, потому что он дорог, работяги и инженеры в буквальном смысле бродят по свалкам и ищут что-то подходящее. На одном предприятии отремонтировали вставшее сименсовское оборудование с помощью запчастей от "Волги" главного инженера.

...Металлурги получают тысяч по 30. Вообще же по стране на мелких заводах люди получают по 10-15 тысяч. Мужики. А женщины в бюджетной сфере по 5 тысяч. Я сначала не поверил, говорю: нельзя так мало платить, это ниже прожиточного минимума. Но мне подтвердили, что не только такие суммы выписывают, но их еще и задерживают постоянно!

...Там, где в городах нет работы, мужики уезжают на заработки в Москву или на стройки - путинские стадионы строят - раньше олимпийские, теперь к мундиалю. Еще на севера вербуются и на Дальний восток. Поэтому в малых городах живут, считай, одни женщины. А если в городе есть предприятие, мужики, на нём работающие, получают, как я сказал, тысяч по 15. И боятся эту работу потерять.

...Помню разговор с одним рабочим, это было год или полтора назад. Он долго жаловался на жизнь, на несправедливость, на то что медпункт на заводе закрыли, на то, что обсчитывают постоянно. А в заключении сказал: "Такая тоска порой берет, такая беспросветность и нищета кругом. Одно только радует..." Ну, думаю, сейчас скажет: скоро пойдет на вилы начальников насаживать! Ан нет. Рабочий просветлел лицом и продолжил: "Одно радует. По телевизору рассказали недавно, как мы ловко "Калибрами" из Каспийского моря по Сирии грохнули!"

https://a-nikonov.livejournal.com/2936027.html

Уровни обучения — это, на мой взгляд, глубоко революционная (во всех смыслах этого термина) и прогрессивная концепция Грегори Бейтсона, о которой я уже не раз писал (развернуто здесь https://al-ven.livejournal.com/526974.html , а тут источник https://drive.google.com/file/d/0B5e4hY4lvQPTamZSaHpEQWZJSXM/view , про логические уровни обучения и коммуникации) в самых разных контекстах и давно уже хотел придумать наглядные примеры, ибо она довольно сложна для полного понимания. И вот, кажется, придумал. Изложением самой этой концепции я заниматься здесь не буду, все есть по ссылкам. Итак, примеры.

https://al-ven.livejournal.com/592328.html

Обнаружил, что мое понимание фразы "гений Тарковского" абсолютно не совпадает с тем общепринятым контекстом, в котором его применяют. Во-первых в моей интерпретации это не Тарковский- "гений" а он "работает" Гением процесса, идеи. Буквально в римско-античном значении термина: "дух , покровитель места/человека". Тарковский создает Идею, которая начинает "жить" -хотя правильнее бы сказать "бытийствовать", ибо это в прямом смысле слова "нежить"- самостоятельно, и подчиняет себе участников процесса, пользуясь ими очень часто вопреки их воле.

Например, знаменитая "водная" сцена "Сталкера" с прогоном подводных кадров, когда несколько минут в картинке под водой проплывают разные предметы.. Вопреки расхожему мнению это не Тарковский придумал. Он только на "пальцах" изобразил свой замысел, сформулировав задачу оператору Гербергу и Цымбалюку фразой "должно быть страшно, тревожно и немного противно". И тогда они вдвоем ( Цымбалюк и Герберг) самостоятельно спроектировали и сняли эту сцену

Или эпизод ( закадровый ) с великолепным Кайдановским-"сталкером". Изначально Кайдановский был принят на роль Сталкера как свой родной: он должен был играть Сталкера Стругацких: того самого Редрика Шухарта: альфа-самца и бандита, абсолютно не склонного к какой бы то ни было фрустрации. Кайдановский во многом совпадал с таким архетипом: резкий, принципиальный человек, очень очень конфликтный, мог заехать в челюсть за одно только хамское слово. Но потом Тарковский переделал замысел, заставив Стругацких переписывать сценарий под "нового" сталкера-апостола.

И Кайдановский после съемок бушевал в гостиничном номере, разнося ударами кулаков дверные косяки и разбивая костяшки пальцев в кровь: с одной стороны, он бесконечно доверял Тарковскому и готов был ради него на все, с другой - лично в нем жил и рвался наружу Редрик Шухарт, а он вынужден играть Апостола.

https://division---bell.livejournal.com/1643336.html

К числу потерь, пережитых страной за минувшее столетие и чувствительно повлиявших на состояние российского общества, принято относить и русскую интеллигенцию. Дореволюционные учителя, доценты, профессора, врачи, священники, инженеры, офицеры, юристы, чиновники…

https://artx.livejournal.com/268926.html

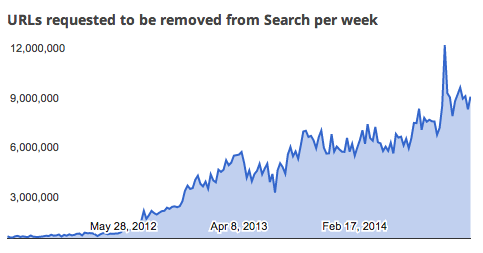

- Вы не забывайте, что ещё и владельцы авторских прав активно результаты удаляют из выдачи (миллионами в неделю!)

- Однако. А ведь это не афишировалось. То есть судя по графику еще в начале 2012-го такой опции и не было, а потом миллионы в галоп...

- Если интересно почитать про это, то вот статья, откуда я график взял: https://torrentfreak.com/google-asked-remove-345-million-pirate-links-2014-150105/

А более свежего и не найти, гугл свою информационную страницу переделал, теперь я там таких графиков не вижу, только суммарные цифры бессмысленные:

https://transparencyreport.google.com/copyright/overview

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2116669.html?thread=122952509#t122952509

https://amigofriend.livejournal.com/3102766.html

В ответе за всех, кого приручил

Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoise... Есть у меня кот, лет 13 уже. Пришел к нам юношей и сказал, что будет теперь с нами жить. Гуляет сам по себе, добирается домой на лифте самостоятельно. Вопит и бьет посуду, когда мной недоволен. Гонял Фрегиму в общей с нею детстве, полагая ее переросшей, неуклюжей и несмышленой кошкой. В отпуск мы если и едем, то не больше, чем на 3 ночи — разве только изредка 3+3 с одной ночью дома — возвращаемся, чтобы его развлечь.

И только сегодня я неожиданно осознал, что он навсегда за меня в ответе. Ох, должно быть, нелегко ему…

https://fregimus.livejournal.com/258339.html

Как Вы сами заметили, желание Декарта уподоблять живые существа механизмам основано на его представлении, что живые существа - результат божественного творения. Как только мы отказываемся от последней идеи (а я все же остаюсь при мнении, что в настоящее время она редко встречается среди биологов, что бы они ни говорили о своей вере в Бога), то ответ на Ваш вопрос об отличии организма от механизма становится тривиальным: механизм - это нечто, нами созданное; организм - это то, что возникло само по себе. egovoru

https://evgeniirudnyi.livejournal.com/180166.html?thread=2090438#t2090438

При помощи воспроизводимости научное сообщество поддерживает само себя. Это защита от угрозы субъективности. Обычно ученый знает, каких результатов хочет добиться, и это может повлиять на то, что он на самом деле получает. Условие воспроизводимости позволяет сообществу исправить такие ошибки.

Однако теперь все эти хорошо известные, многократно подтвержденные данные начинают казаться не столь уж надежными. Как будто факты со временем утрачивают силу: утверждения, ставшие уже частью учебников, теперь не удается подтвердить. У этого феномена пока нет официального имени, но он встречается повсеместно, от психологии до экологии.

В области медицины он, кажется, особенно распространен – он касается не одних только антипсихотиков, но и разнообразных терапевтических методов от коронарных стентов до витамина Е и антидепрессантов. Дэвис уже готовит к выпуску анализ, показывающий, что эффективность антидепрессантов снизилась за последние десятки лет втрое.

...Симмонс полагает, что резкий взлет и постепенное падение асимметричных флуктуаций – типичный пример научной парадигмы, особенности мышления, которая и направляет исследования, и затрудняет их. Когда теория на пике популярности, исследовательский процесс смещен в сторону ее подтверждения. Но проходит несколько лет, и академическое сообщество меняет вектор – новая парадигма уже утверждена, и потому наибольшее внимание притягивают результаты, которые опровергают теорию.

...Эту тенденцию заметил еще в 1959 году Теодор Стерлинг. Он обратил внимание, что 97% опубликованных психологических работ со статистически значимыми данными обнаруживали тот эффект, который искали.

«The Truth Wears Off: Is there something wrong with the scientific method?», опубликованная в журнале The New Yorker в 2010 году.

https://anairos.livejournal.com/75913.html

Константин Сергеевич Мережковский (1855-1921), старший брат знаменитого писателя Дмитрия* - человек, чья биография кажется придуманной. Причём придуманной в низкопробном жанре (эротического триллера, скорее всего) - настолько перед нами яркий и законченный образ "злого гения".

https://fortunatus.livejournal.com/239316.html

У каждого времени свои черты. К двадцать первому веку человек разучился каяться. Это немейнстримно. Человек должен быть радостным, как в хюгге. Хюгге это цель, идеал. Действие антидепрессантов принимается за действие благодати Божией. Невозможно представить себе человека, кающегося своим френдам в фейсбуке. В этом времени христианство совершенно потерялось, оно пахнет нафталином. Исповедь, епитимьи - все это похоже на какую-то реконструкцию, иначе как можно совместить покаяние на исповеди с последующим бурлением комментов в соцсети. По иронии, грехи для исповеди нынче записывают не на бумажках, а в смартфонах) Мы общество счастливых самоуверенных праведников, не имеющих нужды в покаянии. Тем плачевнее будет наш конец.

https://egatiro.livejournal.com/36563.html

https://nikstutas.livejournal.com/2470874.html

Откуда вообще человек получает образы? Из внешнего мира, конечно, но это слишком бедный канал. Поэтому большая часть образов приходит из мира культурного, который до недавних пор был преимущественно текстовым. Когда человек читает или слушает книгу (рассказ, проповедь), он "переводит" словесную информацию в образы, которые откладываются где-то в бессознательной памяти. Не удивительно, что в общем они оказываются сходны. Видимо, есть не так уж много алгоритмов и паттернов, которые задействованы при таком "переводе".

Иное дело наш современник, чье воображение напрочь испорчено перепрошито кинематографом. Образы, генерируемые кино, неизмеримо мощнее литературных, намного навязчивее и устойчивее. При том что они достаются нашему воображению практически даром, ему не нужно корпеть над "переводом" прихотливого слова. Не удивительно, что сегодняшние сны — это воспроизведение прежде всего образов кино, а не литературы, причем, так сказать, в сыром виде, почти без обработки. Это, полагаю, сильно смущает сегодняшних психоаналитиков. Расчистить эти Авгиевы конюшни по силу разве что новому Юнгу. Да и останется ли в итоге хоть что-то достойное?

https://hyperboreus.livejournal.com/161593.html

Авторам удалось получить следующие (очень приблизительные) датировки важнейших узлов дерева:

Отделение предков сапиенсов от предков неандертальцев и денисовцев: 530 000 лет назад;

Разделение неандертальцев и денисовцев: 400 000 лет назад;

Отделение предков алтайского неандертальца от всех остальных неандертальцев с известными геномами: 150 000 лет назад;

Отделение той популяции, с которой скрещивались вышедшие из Африки сапиенсы, от остальных неандертальцев с известными геномами: после 150 000, но до 90 000 лет назад;

Отделение предков индивида Мезмайская-1 от поздних европейских неандертальцев: 90 000 лет назад.

http://elementy.ru/novosti_nauki/433231/V_genomakh_pozdnikh_evropeyskikh_neandertaltsev_ne_udalos_obnaruzhit_sledov_gibridizatsii_s_sapiensami

1. Если и поскольку мы считаем гитлеровский Рейх империей зла, тогда и постольку нам придется признать, что на протяжении как минимум XIX - начала ХХ века в Европе существовали как минимум же три империи зла, превосходящие Рейх по разрушительной силе и количеству необратимо убитых, замученных и искалеченных людей. Это Англия, Франция и Бельгия.

2. Ничего из того, что делал Гитлер, он не придумал. Точнее, придумал только ряд технических способов. Сама по себе промышленная и бесстрастная переработка людей на биоотходы - та самая, которой так ужасаются Лем и Арендт - существовала как метод и была придумана именно теми державами, которые мы сейчас воспринимаем как своего рода хребет европейской культуры.

3. Что до псевдонаучной базы, подведенной под человекоубийство, то в этом плане те три державы Гитлера значительно превосходили - база была подробнее, качественнее оформлена и, в сущности, вся гитлеровская "расовая теория" есть бледное подобие тех великолепных подробных исследований, которые проводились в тех странах учеными с мировыми именами с целью доказать и обосновать неизбежность и полезность истребления людей. Так или иначе, оригинальности в нацизме и здесь нет никакой, он просто косноязычно пересказывает предшествующий ему материал.

4. Единственное, в чем был оригинален Гитлер - он перенес эти методы и это отношение внутрь самой Европы.

...6 и главное. Адекватная рефлексия по этому поводу по сути отсутствует. Никто всерьез не оценивает викторианскую и тем более эдвардианскую Англию или леопольдовскую Бельгию в одну цену с Гитлером.

Я не знаю, что мне делать вот с этим пониманием и как толком обращаться с ним внутри собственной головы.

https://myrngwaur.livejournal.com/777739.html

- Суровая правда заключается в том, что все животные, включая человека, эволюционно заточены для борьбы с "чужаками", к-е могут захватить их территорию даже теоретически, т.е. являются потенциально опасными (когда такое начнётся практически, может оказаться поздно). Именно этот страх рождает желание уничтожать целые народы.

https://myrngwaur.livejournal.com/777739.html?thread=10561035#t10561035

Если вы считаете важным дать ребенку базовые знания о том, что такое смерть, придется организовать ему возможность ловить рыбок и стрелять диких зверушек. Либо он в детстве наблюдает выпущенные кишки, свои окровавленные ручки и потом жрет, то что убил и разделал, либо риск психушки в более старшем возрасте.

Мы не знаем в каких условиях будут жить наши дети, когда вырастут. Мир меняется и он не стабилен. Нельзя исключать вероятность того, что им придется охотиться на бродячих собак и крыс в развалинах городов, когда нас уже не будет. Наша задача сделать их адаптивными и готовыми к тому, что все будет не так, как сейчас.

https://d-konstantinov.livejournal.com/833714.html

Как вообще (и для чего) появились ноты?

Это было изобретение, сделанное по запросу. Ноты были нужны церковным певчим. Без них руководителям церковных хоров приходилось каждого нового певчего обучать "с голоса" и сразу наизусть. Это было очень долго и тяжело, а священные песнопения искажались и забывались. Вспомним, что представление о священном оригинале текста, в котором нельзя изменить ни одной буквы или ноты, и даже ни одного нюанса, штриха, запятой — оно очень долго относилось только к текстам, священным в буквальном смысле. Только в эпоху романтизма возникло представление о композиторах или писателях — великих творцах, чьи рукописи бесценны.

https://asuri.livejournal.com/75451.html

|

|

Психология фронтира |

Почему не удается понять отдельного человека, как кажется, можно высказать. У нас есть два вполне обоснованных и действенных метода понимания человека. Один я бы назвал "философией": философ объясняет мир изнутри. Он доверяет внутреннему чувству правды, очевидности, истины, и этим камертоном проверяет свои мысли, старается их выстроить последовательно и непротиворечиво - и получается "система". Это, конечно, не система мира, а сам человек и есть: конечно, каждый философ объясняет в своей системе, кто он такой и как он возможен.

Другой метод - социология; "социолог" смотрит на человека снаружи и объясняет его социальными влияниями. Есть законы, есть необходимости, есть насилие и манипуляции, есть множество воздействий, на которые откликается человек, и можно этого человека описать, рассказывая о формирующих его воздействиях, о его ответах на них, о том, кто он, судя по взаимодействиям с окружающим социальным миром. Социолог доверяет внешним закономерностям, человек описывается достоверно, как "любой" предмет. Можно проверить, частично можно воспроизвести, и возникает то, что сейчас называют личностью, которую понимают как узел социальных взаимосвязей. На узел можно нагнать статистики, вот и получится какое-то среднее, о котором можно думать, что это человек.

Тот и другой методы - регулярно, часто, неотвратимо лажают. Человек живет в мире, где лживые сведения ему поступают как изнутри, из его внутреннего мира - вместе с мыслями, чувствами, очевидностью, истиной и откровением, и лживые сведения ему поступают снаружи - с закономерностями, влияниями, ответами и отношением других. Не всегда лгут, но часто, и понять, когда кто лжет - никакого простого способа нет, то есть, тем самым - вообще способа нет, пока ограничен этими двумя родами сведений. Неприятно, что лгут не всегда - бывают случаи, когда какой-то человек скажет о тебе правду, бывают случаи, когда ты сам можешь понять о себе правду, и эти случаи неотличимы от тех, когда другие лгут, ничего не понимая в тебе, и ты сам лжешь, в себе не разобравшись.

Человек находится на границе, а не внутри и не снаружи, такое уж у него неловкое для познания устройство. Нельзя полностью доверять ни тому, что дает наружное, в пределе - объективное познание, ни тому, что дает внутреннее откровение и несомненное чувство правды.

Единственный способ познания довольно понятен, исходя из этой ситуации. Можно лишь переделывать себя, меняя свое устройство и положение в мире, и смотреть, что становится понятно. Запоминая и разбираясь с изменениями внутреннего и внешнего опыта, можно что-то понять - более достоверно, чем если опираться лишь на один род источников. На границе только так и можно, если ты существуешь только на границе, и дорога в обе стороны для тебя гибельна. А пока ты на границе - можно пытаться что-то понять, и не всегда безуспешно.

Другой метод - социология; "социолог" смотрит на человека снаружи и объясняет его социальными влияниями. Есть законы, есть необходимости, есть насилие и манипуляции, есть множество воздействий, на которые откликается человек, и можно этого человека описать, рассказывая о формирующих его воздействиях, о его ответах на них, о том, кто он, судя по взаимодействиям с окружающим социальным миром. Социолог доверяет внешним закономерностям, человек описывается достоверно, как "любой" предмет. Можно проверить, частично можно воспроизвести, и возникает то, что сейчас называют личностью, которую понимают как узел социальных взаимосвязей. На узел можно нагнать статистики, вот и получится какое-то среднее, о котором можно думать, что это человек.

Тот и другой методы - регулярно, часто, неотвратимо лажают. Человек живет в мире, где лживые сведения ему поступают как изнутри, из его внутреннего мира - вместе с мыслями, чувствами, очевидностью, истиной и откровением, и лживые сведения ему поступают снаружи - с закономерностями, влияниями, ответами и отношением других. Не всегда лгут, но часто, и понять, когда кто лжет - никакого простого способа нет, то есть, тем самым - вообще способа нет, пока ограничен этими двумя родами сведений. Неприятно, что лгут не всегда - бывают случаи, когда какой-то человек скажет о тебе правду, бывают случаи, когда ты сам можешь понять о себе правду, и эти случаи неотличимы от тех, когда другие лгут, ничего не понимая в тебе, и ты сам лжешь, в себе не разобравшись.

Человек находится на границе, а не внутри и не снаружи, такое уж у него неловкое для познания устройство. Нельзя полностью доверять ни тому, что дает наружное, в пределе - объективное познание, ни тому, что дает внутреннее откровение и несомненное чувство правды.

Единственный способ познания довольно понятен, исходя из этой ситуации. Можно лишь переделывать себя, меняя свое устройство и положение в мире, и смотреть, что становится понятно. Запоминая и разбираясь с изменениями внутреннего и внешнего опыта, можно что-то понять - более достоверно, чем если опираться лишь на один род источников. На границе только так и можно, если ты существуешь только на границе, и дорога в обе стороны для тебя гибельна. А пока ты на границе - можно пытаться что-то понять, и не всегда безуспешно.

|

|

Чтоб не на самотек |

У Аверинцева упоминается об «одном византийском ритуале магического свойства» — выпивании смытых вином с пергамента букв с целью более лёгкого обучения грамоте.

https://yu-sinilga.livejournal.com/803337.html

Так вот, надо же разобраться, что с чем сочетается и что с чем пить.

Вот, скажем, старая орфография, столь многим нелюбезная. С чем она? Самогон? Водка? Одеколон? Коньяк?

Или математические формулы. С вином ли? Белым? Нет? Что, тоже под водку? но помилуйте, есть же разница. Должна быть.

Латиница. Это одно дело. А, скажем, со всей этой многонакрученной диакритикой, скажем, - чешский, польский. Это же совершенно иное дело. Один разговор - антиква, другой - минускул. Это же совершенно разные вещи!

Опять же, одно дело - научная статья: смыл, выпил, забыл. Другое дело - философский трактат или там беллетристика.

Предлагаю разработать рецепты. Иные стихи, я вам доложу, лучше всего идут под медицинский спирт, и никак иначе. Смыл, выпил - запомнил, и хоть что, хоть черт знает что - все равно выучил. А длинный философский текст на немецком и думать нечего употреблять под спирт - совершенно толку не будет. Тут надо очень грамотно мешать пиво с водкой, аккуратно смывать, взбалтывать не смешивая и употреблять не отрываясь. Тогда к утру, как придешь в себя, весь смысл этого трактата так и отложится, сразу почувствуешь, что многие знания - к печали.

В общем, надо применить коллективный разум и разработать серию рецептов.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

https://yu-sinilga.livejournal.com/803337.html

Так вот, надо же разобраться, что с чем сочетается и что с чем пить.

Вот, скажем, старая орфография, столь многим нелюбезная. С чем она? Самогон? Водка? Одеколон? Коньяк?

Или математические формулы. С вином ли? Белым? Нет? Что, тоже под водку? но помилуйте, есть же разница. Должна быть.

Латиница. Это одно дело. А, скажем, со всей этой многонакрученной диакритикой, скажем, - чешский, польский. Это же совершенно иное дело. Один разговор - антиква, другой - минускул. Это же совершенно разные вещи!

Опять же, одно дело - научная статья: смыл, выпил, забыл. Другое дело - философский трактат или там беллетристика.

Предлагаю разработать рецепты. Иные стихи, я вам доложу, лучше всего идут под медицинский спирт, и никак иначе. Смыл, выпил - запомнил, и хоть что, хоть черт знает что - все равно выучил. А длинный философский текст на немецком и думать нечего употреблять под спирт - совершенно толку не будет. Тут надо очень грамотно мешать пиво с водкой, аккуратно смывать, взбалтывать не смешивая и употреблять не отрываясь. Тогда к утру, как придешь в себя, весь смысл этого трактата так и отложится, сразу почувствуешь, что многие знания - к печали.

В общем, надо применить коллективный разум и разработать серию рецептов.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

|

|

О бодрствовании в сравнении со сном |

Не счесть благомыслящих людей, которые говорят о мире Платона, мире идей (и теней): там Мудрость, там Красота, там Благо. Это духовный мир, куда мы попадаем разве что во сне. Впрочем, иные утверждают, что во сне мы лишь слегка касаемся этого мира, а глубины его - дальше.

Эти люди мечтают попасть в мир духа, скорбят, что заключены в нашем жалком мире, где все столь несовершенно.

Однако в мире духа есть мудрость, но нет моральности. Там совсем нет морального закона, он существует только в том мире, где мы бодрствуем. Из мира снов можно вынести плодотворные образы, служащие зародышем научных идей, можно вынести глубокие импульсы мудрости, фантастически красивые картины и мелодии - но оттуда совсем нельзя вынести ничего, относящегося к этике, моральные идеи мы можем создавать только в бодрствующем состоянии, как и совершать моральные поступки.

Если б мы жили только в мире духов, мы не только не были бы этичными, но даже не узнали бы никогда, что это такое.

Те же, кто в бодрствующем сознании не полагает этику чем-то ценным и относится к ней пренебрежительно, теряет одно из немногих достоинств бодрствующего существования.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

Эти люди мечтают попасть в мир духа, скорбят, что заключены в нашем жалком мире, где все столь несовершенно.

Однако в мире духа есть мудрость, но нет моральности. Там совсем нет морального закона, он существует только в том мире, где мы бодрствуем. Из мира снов можно вынести плодотворные образы, служащие зародышем научных идей, можно вынести глубокие импульсы мудрости, фантастически красивые картины и мелодии - но оттуда совсем нельзя вынести ничего, относящегося к этике, моральные идеи мы можем создавать только в бодрствующем состоянии, как и совершать моральные поступки.

Если б мы жили только в мире духов, мы не только не были бы этичными, но даже не узнали бы никогда, что это такое.

Те же, кто в бодрствующем сознании не полагает этику чем-то ценным и относится к ней пренебрежительно, теряет одно из немногих достоинств бодрствующего существования.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

|

|

Развитие сети |

Мне кажется, происходит занятное изменение всех виртуальных компонентов, по мере того, как сеть становится все более привычным и обязательным компонентом социальной жизни, она меняется.

Но меняется не так, как (многие) ожидали. Прежние фантазии - что сеть будет функциональной. Во множестве смыслов, и все наверняка эти ожидания помнят. Мол, там будет библиотека, море информации, книги в онлайне, статьи, там же будут всякие точные данные, кучи баз данных, и если что купить - цены, заказ, все в онлайне, быстро, с возможностью сравнения. И конечно, всякий поиск - можно спорить, как скоро все прежние книги окажутся оцифрованы, но то, что уже само в сети возникает, будет там все время копиться, и поиск будет все лучше, эффективнее, полнее, и все-все будет находиться "за пару кликов".

Мне даже лень говорить, насколько все идет в другую сторону. Сайты компаний вместо прайсов с ценниками гонят рекламу, там и телефон найти - проблема, не то что точное указание спецификаций товаров и цен, сайты не обновляются, и что там написано - давно неправда. Поиск становится планомерно хуже, и весьма очевидно, что бесплатно будет находиться все меньше и хуже. Причем, насколько можно проницать взглядом коммерческие тайны, платный поиск будет коряв и очень жестко специализирован, то есть не будет тайной дверцы, куда можно купить ключ и найти все-все - нет, будет платный вход, за которым новые порции мусора. Как с электронной почтой, которая мыслилась как универсальная связь и погребена горами спама. Нет, разумеется, ничто никуда не исчезает, но вот мечты, что бесплатно будут лежать "все книги, все тексты" - нет, не будут, и за деньги не будут. За деньги будет доступ к "чему-то там", и даже узнать, есть ли там нужное, и то нельзя будет.

В общем, социальные особенности, как всегда, превозмогают и придают реальные черты техническим возможностям. Как пробки в большом городе - не важно, какую максимальную скорость развивает ваша машина, важно другое - сколько пробок в данный час на вашем маршруте. Точно то же с сетью - нет смысла думать, что там технически возможно, уже ясно, как это будет выглядеть в реальной социальности.

(c)

(c)  zh3l

zh3l

Как думаете, какой примерно облик примет социальная жизнь, когда последствия виртуального скачка устаканятся? Как я понимаю, примерная схема взаимодействий будет - что-то вроде "электронного письма о том, когда можно встретиться лично". Любые сколько-нибудь серьезные вопросы будут решаться при личной встрече, электронные средства - лишь согласование. То же с поиском. Как я представляю, при любом серьезном запросе надо будет списываться со специальной фирмой, которая пришлет прайс, а потом получать доступ к поисковым ресурсам такой фирмы и смотреть, что там выкапывается. Во внешнем доступе останется примерно то, что в публичной библиотеке - кучи рекламы и какие-то бесплатные куски "невостребованной классики". Это будет что-то вроде разговоров по телефону сейчас - конечно, есть девочки, которые болтают часами, не отлипая от трубки, но понятен и характер таких разговоров - а серьезные вещи по телефону не решаются. Так и с сетью - будут все еще категории людей, которые "сидят в сети", но отношение к ним будет совершенно иное, чем в 90-е или даже сейчас - это будут "девочки", а всерьез в сети сидеть будет незачем. Либо купил-скачал и разбирайся, либо обращаешься в отдельную организацию со своей просьбой, потому что "просто" в сети ничего нет.

Пожалуй, есть более точный образ - сеть станет медиа в еще большей степени, чем сейчас. То есть образ сети будет вовсе не "огромная библиотека инфы обо всем" и не "место, где поиск найдет все ценное, созданное человечеством", а нечто вроде огромного клубка медиа, бесконечные новости с рекламой. Уж как будут развиваться эти электронные медиа - мне трудно судить. Ощущение, что примерно как "бесплатный вай-фай" - со временем за "бесплатный" доступ "всех" будут платить какие-то крупные корпорации или государство, зато и останется в доступе лишь то, что бесплатно для всех - те же новости с рекламой.

Понятно, что мои представления об этом достаточно тривиальны и не детальны. Интересно, можно ли это существенно прояснить и детализировать. Вдруг там есть простые, но нетривиальные соображения, которые могут эту картинку сделать более реалистичной: как будет уже в близком будущем устроена социальная жизнь в связи с развитием информационных технологий.

Но меняется не так, как (многие) ожидали. Прежние фантазии - что сеть будет функциональной. Во множестве смыслов, и все наверняка эти ожидания помнят. Мол, там будет библиотека, море информации, книги в онлайне, статьи, там же будут всякие точные данные, кучи баз данных, и если что купить - цены, заказ, все в онлайне, быстро, с возможностью сравнения. И конечно, всякий поиск - можно спорить, как скоро все прежние книги окажутся оцифрованы, но то, что уже само в сети возникает, будет там все время копиться, и поиск будет все лучше, эффективнее, полнее, и все-все будет находиться "за пару кликов".

Мне даже лень говорить, насколько все идет в другую сторону. Сайты компаний вместо прайсов с ценниками гонят рекламу, там и телефон найти - проблема, не то что точное указание спецификаций товаров и цен, сайты не обновляются, и что там написано - давно неправда. Поиск становится планомерно хуже, и весьма очевидно, что бесплатно будет находиться все меньше и хуже. Причем, насколько можно проницать взглядом коммерческие тайны, платный поиск будет коряв и очень жестко специализирован, то есть не будет тайной дверцы, куда можно купить ключ и найти все-все - нет, будет платный вход, за которым новые порции мусора. Как с электронной почтой, которая мыслилась как универсальная связь и погребена горами спама. Нет, разумеется, ничто никуда не исчезает, но вот мечты, что бесплатно будут лежать "все книги, все тексты" - нет, не будут, и за деньги не будут. За деньги будет доступ к "чему-то там", и даже узнать, есть ли там нужное, и то нельзя будет.

В общем, социальные особенности, как всегда, превозмогают и придают реальные черты техническим возможностям. Как пробки в большом городе - не важно, какую максимальную скорость развивает ваша машина, важно другое - сколько пробок в данный час на вашем маршруте. Точно то же с сетью - нет смысла думать, что там технически возможно, уже ясно, как это будет выглядеть в реальной социальности.

(c)

(c)  zh3l

zh3lКак думаете, какой примерно облик примет социальная жизнь, когда последствия виртуального скачка устаканятся? Как я понимаю, примерная схема взаимодействий будет - что-то вроде "электронного письма о том, когда можно встретиться лично". Любые сколько-нибудь серьезные вопросы будут решаться при личной встрече, электронные средства - лишь согласование. То же с поиском. Как я представляю, при любом серьезном запросе надо будет списываться со специальной фирмой, которая пришлет прайс, а потом получать доступ к поисковым ресурсам такой фирмы и смотреть, что там выкапывается. Во внешнем доступе останется примерно то, что в публичной библиотеке - кучи рекламы и какие-то бесплатные куски "невостребованной классики". Это будет что-то вроде разговоров по телефону сейчас - конечно, есть девочки, которые болтают часами, не отлипая от трубки, но понятен и характер таких разговоров - а серьезные вещи по телефону не решаются. Так и с сетью - будут все еще категории людей, которые "сидят в сети", но отношение к ним будет совершенно иное, чем в 90-е или даже сейчас - это будут "девочки", а всерьез в сети сидеть будет незачем. Либо купил-скачал и разбирайся, либо обращаешься в отдельную организацию со своей просьбой, потому что "просто" в сети ничего нет.

Пожалуй, есть более точный образ - сеть станет медиа в еще большей степени, чем сейчас. То есть образ сети будет вовсе не "огромная библиотека инфы обо всем" и не "место, где поиск найдет все ценное, созданное человечеством", а нечто вроде огромного клубка медиа, бесконечные новости с рекламой. Уж как будут развиваться эти электронные медиа - мне трудно судить. Ощущение, что примерно как "бесплатный вай-фай" - со временем за "бесплатный" доступ "всех" будут платить какие-то крупные корпорации или государство, зато и останется в доступе лишь то, что бесплатно для всех - те же новости с рекламой.

Понятно, что мои представления об этом достаточно тривиальны и не детальны. Интересно, можно ли это существенно прояснить и детализировать. Вдруг там есть простые, но нетривиальные соображения, которые могут эту картинку сделать более реалистичной: как будет уже в близком будущем устроена социальная жизнь в связи с развитием информационных технологий.

|

|

Типы высшего образования |

Итак, типология социальных институтов высшего образования может быть представлена так.

В XIX в. выделяются три типа высшего образования - английский, французский, немецкий.

Английский тип - колледж. Отличительные черты - тьюторство, т.е. к каждому воспитаннику приставлен индивидуальный куратор, который в большей мере следит за нравственным ростом ученика, хотя выполняет и некоторые организационные образовательные функции. Внимание на гуманитарную составляющую, систему ценностей, идейность, манеры. Цель образования: воспитание служащих среднего звена для колониальной администрации, т.н. воспитывают начальников-чиновников. Воспитание не только для государства, но и для частных компаний (понятное дело, Ост-Индская компания и многое другое, но важно, что не только для государства). Разумеется, это - описание типа, у него было множество вариаций.

Французский тип - Эколь Нормаль, Высшая школа. Отличительные черты - упор на естественные науки и математику. Цель образования: создание госслужащих, государственных инженеров, которые могли бы выполнять государственные проекты. Вся дальнейшая карьера внутри госструктур, в департаментах.

Немецкий тип - Университет. Отличительные черты: наличие института приват-доцентов, людей, которые на кафедрах читают спецкурсы по современным актуальным дисциплинам и не получают за это денег. Поддерживалось многими институтами культурной сферы, от наличия возможности из приват-доцента стать профессором (преподавателем на ставке) и до представлений о долге культурного человека.

Современный мир много беднее прежних вариантов европейской цивилизации. Причина - современный мир задавлен экономикой. Точнее, не экономикой, а теми людьми, которые считают, что основные способы решения всех социальных проблем - экономические, и других путей нет. Сейчас время делится на работу и досуг, досунг ыделяется по остаточному принципу и служит для отдыха от работы, для развлечений. В прошлом в некоторых культурах в то время, которое сейчас бы назвали временем для развлечений, люди к примеру преподавали в университете. Причем не с барского плеча, берите что дают - они находились в высоко конкурентной среде, соперничая с другими приват-доцентами и профессорами за привлекательность их курсов для студентов (определялось по посещаемости). Оплаты либо не было, либо она была крайне низкой. Бедность современного мира изменяется не в долларах и не в удобствах - уровень удобств обеспечивается технологиями, уровень долларов - финансовыми механизмами, а уровень бедности определяется тем, сколько времени человек может потратить на внеэкономическую плодотворную деятельность, не снижая уровня жизни семьи. Речь не о развлечениях, не об играх - нормальный человек работает на право, культуру и экономику, иначе обществу стоять трудно. Когда работу всех граждан на прововую сферу заменяют работой немногих специалистов, возникает непреоборимая коррупция, атомизация, скрывающая аномию. Когда работу в культурной сфере заменяют на работу специстов, возникает культура современных медиа. С той же неизбежностью, как можно было видеть в СССР - когда культуру подменяют государственной деятельностью, возникает культура массовиков-затейников и политинформаций. ну и когда подменяют экономической деятельностью - получается вот это вот, что можно видеть. Нормальной является самостоятельная плодотворная работа членов общества в сфере культуры, и это не досуг, а именно работа - то есть достижение полезных результатов. Но примат экономики довел людей до того, что работа не мыслится без оплаты, и вся деятельность оказывается экономически означенной, отчего - недостаточной. Поскольку экономическая сфера не может заменить функционирование институтов из других сфер - точно так же, как государственно-правовая сфера способна лишь имитировать работу экономики и культуры.

Уникальный институт культуры - приват-доцентура - был утерян, когда экономика задавила государственно-правовую и культурную сферы общества.

Разумеется, отсутствие оплаты было не достоинством, а недостатком института приват-доцентов. Следовало найти возможность достойной оплаты этих специалистов. Эта задача не была решена в немецкой культуре, подходы к решению наметились лишь в самом конце, затем немецкая культура была разбита и ее культурные институты в значительной мере утрачены.

Цель образования в немецком типе: создание ученого. Этот ученый работал на государственной службе, но в университете или в институте. В немецком типе культурные институты были искажены приматом государства. Однако культурный тип ученого получался лишь при работе этого социального института, иным способом регулярно он не получается. Важный признак немецкого университета - лектор, читающий студентам курс, является действующим ученым, риторические недостатки считаются допустимыми, зато исследователь приобщает студентов к реальной науке во время работы на кафедре. Тем самым личное ученичество включено в работу данного социального института.

Все эти типы образовательных машин были созданы до эпохи массового индустриального общества. В новых условиях все они в той или иной степени перестали адекватно функционировать. Англия лишилась колоний, Германия испытала сильнейшую деградацию. Новое массовое общество, находящееся под воздействием экономики и потому более бедное, относилось к образованию и научной деятельности иначе, чем прежнее.

Лучшая в мире система высшего образования была скопирована в американской и русской культуре. Заимствование в русской культуре произошло раньше. Причина - соседское расположение. Русский университет в XIX в. был еще просто одним из системы немецких университетов, только провинциальный, удаленный и с некоторой спецификой. Можно отследить в России даже предшествующие стадии развития немецкого университета - тип университета Галля, Гейдельберга. Потом - результат великой реформу Гумбольдта, создавшего тип немецкого университета. Немецкий университет был заимствован тривиально: эту сложную систему строили для России немецкие профессора, которые не знали, как строить какую-то другую. Однако в культуре копирование отличается тем, что скопировать ничего нельзя: при любой попытке копирования получается новый образец, присущий именно данной культуре. Потому что окружающие условия, правовая, экономическая среда, другие культурные институты так влияют на копию, что она теряет сходство с оригиналом. То есть копирование есть способ новообразования социальных институтов.

В России немецкий университет был скопирован примерно на сто лет раньше, чем в США. Отличия от исходного типа: в России университет был сильнейшим образом поставлен под контроль государства. В Германских княжествах университет был очень сильно зависим от государства, но там еще работали многие культурные институты, ситуация была примерно такой: существовал правовой институт, но его применение дублировало результаты культурного института. То есть: существовали означенные в культурной сфере правила, согласно которым замещались профессорские должности, заведование кафедр и т.п. Государство в лице чиновников в основном просто утверждало результаты деятельности этого культурного института. Там, конечно, крайне много деталей, входить в которые при столь общем описании неуместно. В России госконтроль стал много более прямым, грубым, и не было культурных институтов, при этом им помешали сложиться - чиновничество просто заменило все связки, которые в немецком университете осуществлялись в культурной жизни. Пример: должность приват-доцента была сохранена, но не понята ее специфика. В Германии приват-доцент был нужен для конкуренции с профессором, выдающийся приват-доцент мог претендовать на должность профессора, а степень его лидерства определялась, в частности, по посещаемости студентами его лекций, а также по успехам в науках. В России это было понято просто как чин. Главой кафедры, начальником является профессор, и есть его подчиненный, который называется приват-доцентом. Вся специфика была утрачена, социальный институт разрушен. Такие же искажения происходили и во многих других сферах - в отношении автономии университета, замещения должностей, системы факультетов и пр.

Советский университет стал еще более жестко контролируемым государственным институтом, работающим вместе с другими госструктурами - Академией, институтами и другими госслужбами. Его структура - упрощенная, огрубленная структура немецкого университета. Система научных авторитетов (культурный институт, регулирующий смену профессоров) была заменена иерархией государственных чиновников, которые на флоте носят одни наименования, в армии - другие, ну а в науке - третьи. Иерархия культуры была понята как правовая система подчинения, что существенно нарушило функционирование науки.

Американский университет смог скопировать немецкий на сто лет позже. Однако в процессе заимствования были изменены другие черты системы. Немецкий университет опирался на высокий уровень абитуриентов, костяк которых - выпускники классических гимназий. За счет этого в немногие годы удавалось сформировать ученого. Американский университет заимствовал структуру немецкого, убрав "главного профессора" (в немецком университете - единственного) на кафедре, заместив его множество почти равноправных профессоров-специалистов. Приват-доценты утеряны, им не нашлось места в структуре американского университета.

Система преподаваемых дисциплин и тип высшего образования - взаимно влияющие, но разные вещи. Вся система типов высшего образования за время существования непрерывно подвергалась воздействию - надо было включать новые, неклассические дисциплины, которые до того были маргинальными. Первая группа маргинальных дисциплин, которая когда-то включалась в систему университетского преподавания - это естественные науки. Включение их в систему университетского образования - это задача XIX в., с тех пор она считается решенной. Однако, если в какой-то культуре не осознали роли естественных наук, и до сих пор можно наблюдать недоумение по поводу того, зачем их включать в систему образования и какой должна быть их роль и место. Нерешенные в данной культуре задачи по поводу места бывших маргинальных дисциплин приходится решать - либо это берется из традиции имеющихся решений, либо надо изобретать свои. В ХХ в. бывшими маргинальными, которые стали входить в университетское образование, стали общественные науки - экономика, социология. Потом, со второй половины века - то, что относится к новым искусствам - скажем, дизайн и пр. В этом смысле включение в образование разных прежде не преподававшихся наук - это иной процесс, не жестко связанный с типом социальной образовательной машины.

Поэтому для американского университета характерно не то, что в нем с самого начала были естественные науки. Важно, что разрушена система приват-доцентов, разрушена и система профессоров, - теперь на кафедре не один начальник, а в департаменте много профессоров-специалистов. Главное же - сделана надстройка, которая не была регулярной частью немецкого университета. Аспирантура мыслится как обязательная часть образования, имеется продуманная система курсов, и значительная часть высшего образования дается за пределами "студенческого университета". То есть после среднего и высшего образования надстроен уровень пост-высшего образования, с помощью которого и удается решить вопросы создания ученого в массовом обществе, пораженном злокачественной экономикой, когда культурные институты выращивания ученого больше не могут работать.

Разумеется, эти четыре системы образования свободно заимствуются по всему миру, и больше всего - лидирующий тип американского университета, как прежде все, кто мог, пытались скопировать немецкий тип университета. В соответствии с законом копирования, почти все попытки скопировать что-либо приводят к созданию новых, самобытных типов. И в сложных случаях можно наблюдать среди современных университетов одной страны несколько "волн", одновременно функционируют старые типы, новые типы в разной степени проникнутые идеями американского университета, отличающиеся по многим новым параметрам, которые не учитывались при выработке прежних типов университета - отношение к заочному обучению, к онлайновому обучению, к новым дисциплинами и пр.

В XIX в. выделяются три типа высшего образования - английский, французский, немецкий.

Английский тип - колледж. Отличительные черты - тьюторство, т.е. к каждому воспитаннику приставлен индивидуальный куратор, который в большей мере следит за нравственным ростом ученика, хотя выполняет и некоторые организационные образовательные функции. Внимание на гуманитарную составляющую, систему ценностей, идейность, манеры. Цель образования: воспитание служащих среднего звена для колониальной администрации, т.н. воспитывают начальников-чиновников. Воспитание не только для государства, но и для частных компаний (понятное дело, Ост-Индская компания и многое другое, но важно, что не только для государства). Разумеется, это - описание типа, у него было множество вариаций.

Французский тип - Эколь Нормаль, Высшая школа. Отличительные черты - упор на естественные науки и математику. Цель образования: создание госслужащих, государственных инженеров, которые могли бы выполнять государственные проекты. Вся дальнейшая карьера внутри госструктур, в департаментах.

Немецкий тип - Университет. Отличительные черты: наличие института приват-доцентов, людей, которые на кафедрах читают спецкурсы по современным актуальным дисциплинам и не получают за это денег. Поддерживалось многими институтами культурной сферы, от наличия возможности из приват-доцента стать профессором (преподавателем на ставке) и до представлений о долге культурного человека.