пост-реалистический пессимизм - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://aridmoors.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://aridmoors.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Без заголовка |

Хроники коронавируса в Японии

Для всех спекулирующих по поводу моего диагноза: врач сказала, что исключить коронавирус нельзя, но и написать точно что это именно коронавирус, она не может тоже. Недостаточно данных для анализа. Клиническая картина совпадает с описанием инфекции именно коронавирусом. А это:

- Начало болезни с температуры

- Кашель начинается на 3-5 день после температуры и НЕ сопровождается сильным насморком

- Температура длится более недели на уровне около 37.5 или выше

- Тест на грипп негативный

- Кашель развивается

- Температура держится

Кто там писал "риновирус", риновирус должен сопровождаться насморком. Кто писал "норовирус", это должно сопровождаться симптомами со стороны ЖКТ. Если кого интересует что может быть бактериальная инфекция, то бактериальные инфекции сопровождались бы кашлем с начала болезни и гасились бы антибиотиками. Мне антибиотики прописывали, я их пропила без никаких результатов. Другими словами, это с большой вероятностью именно вирус (но нельзя с точностью сказать, какой именно в данный момент).

На основании этой картины врач и написала мне "подозрение на коронавирус". Более того, в связи с низкой сенситивностью ПЦР-теста именно в Японии, диагноз "коронавирус" в Японии как правило ставится на основании ДВУХ результатов: ПЦР-теста и СТ-скана.

СТ-скан мне не делали (потому что СТ-аппарат не передвигается с места на место, а меня осматривали в отдельной срочно-инфекционной комнате при строгом соблюдении санитарных норм, и переводить меня по всей больнице на СТ-аппарат, а потом всё после меня дезинфицировать было нереально).

Как меня осматривали:

Мне сказали при приближении к больнице позвонить по телефону и вызвать их, затем они вышли из здания и провели меня через задний ход в инфекционное отделение в комнату изоляции. В эту комнату затем ко мне зашел специалист в одноразовом защитном костюме, перчатках, маске и прозрачном шлеме. Я из комнаты не выходила. Он взял пробы ватными палочками большой длины (засовываются в нос, просовываются докуда достанет в горло). Затем они привезли перевозной мобильный аппарат рентгена (вряд ли в России много клиник располагают таким, я его вообще первый раз видела), и на месте сделали рентген. Поскольку аппарат передвижной, точность у него невысокая, он может только определить, есть ли воспаление легких или нет, более развернутой картины легких он дать не может. Именно поэтому СТ-скан невозможно сделать: для точности надо чтоб аппарат был большой, непередвижной и с кучей фичей, а переть меня к нему нереально.

Затем меня из этой же комнаты через тот же задний проход (pun not intended) вывели из больницы, проследив чтоб я ни с кем не контактировала.

Что такое тест ПЦР на коронавирус и как он работает:

ПЦР - это ОЧЕНЬ дешевая, ОЧЕНЬ быстрая технология тестирования на вирус с различной степенью точности. Точность зависит от конкретных праймеров, используемых для определения инфекции, и от настроек ПЦР-аппарата. Оба этих параметра (праймеры и настройки) определяются тестировщиком и разнятся от тестировщика к тестировщику. Праймеры еще можно установить официально, чтоб они были всегда одни и те же (но будут разниться от страны к стране), а вот настройки ПЦР-аппарата - это уж зависит от конкретного тестировщика, где он установит threshold в каждом конкретном случае. Threshold либо устанавливается аппаратом автоматически, либо тестировщик настраивает настройки сам. Поскольку тестируются РАЗНЫЕ образцы с РАЗНЫМ количеством материала, от установки threshold зависит ОЧЕНЬ МНОГО. Если разброс по амплификации очень большой, точность может сильно-сильно упасть.

Результат теста может быть получен в течение 2 часов после забора проб.

Я делала диссертацию по ПЦР, и поэтому я досконально знакома с технологией. Врач же у меня, скорее всего, не знала подробностей самого эксперимента, но знала статистику которую ей положено знать по должности (насколько точен конкретно японский тест, сколько ложно-негативных, ложно-позитивных результатов и т.п.).

Мне сказали после забора проб, что тест будет готов или в тот же день вечером, или утром. Ну для меня это было очень понятно: ПЦР само по себе занимает часа 2, в эти 2 часа можно протестить от 96 до более 1000 образцов, в зависимости от наличия аппаратов (которых тоже как грязи, дофига).

Поэтому, когда утром мне не позвонили из больницы с результатами теста ПЦР, я позвонила им сама, и они мне по телефону сказали, что "отрицательно". Я пошла в клинику, и там доктор очень удивилась:

- Как это уже готов тест? ТАК БЫСТРО?!

Для меня наоборот, было:

- ТАК МЕДЛЕННО?! Чо там писиарить, 2 часа!!!

В общем доктор никогда не видела, как делается ПЦР. И если вы увидите где-то информацию, что "не хватает тестов" - это полная фигня. ПЦР дешевая как грязь, ее можно делать тысячами образцов скоростным потоком. Это реально ВООБЩЕ не может быть проблемой.

Тем не менее, спасибо врачу и ее знаниям, она вынесла честный вердикт: сенситивность ПЦР в Японии крайне низкая, и исключить вариант коронавируса на основании клинической картины конкретно у тебя нельзя. И сказала что мне надо сидеть дома как минимум неделю (и уж во всяком случае не шляться по улицам с температурой и кашлем).

Это разница между биологами и врачами: врачи правильно смотрят на клиническую картину, и правильно определяют вероятность того или иного сценария. Биологи не умеют смотреть на клиническую картину.

В результате я сегодня сижу дома с той же температурой (37.5 с утра), кашель усугубляется. Врач, как и положено, прописала симптоматическое лечение: протикашлевые средства, парацетамол, средства для облегчения дыхания. Ничего кроме этого сейчас для зараженных все равно нет (есть новость что пытаются переливать кровь переболевших в тяжелых случаях, в надежде что сработают антитела в крови, но это не мой случай).

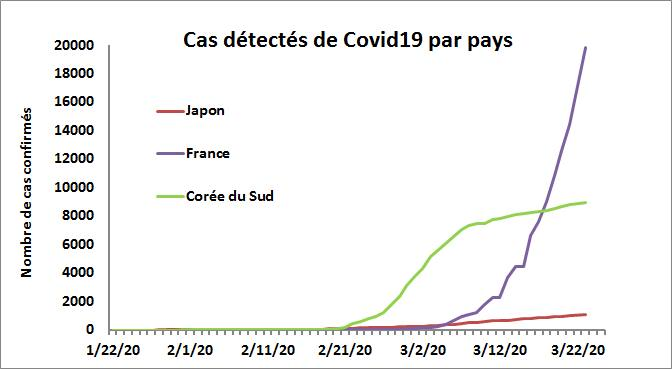

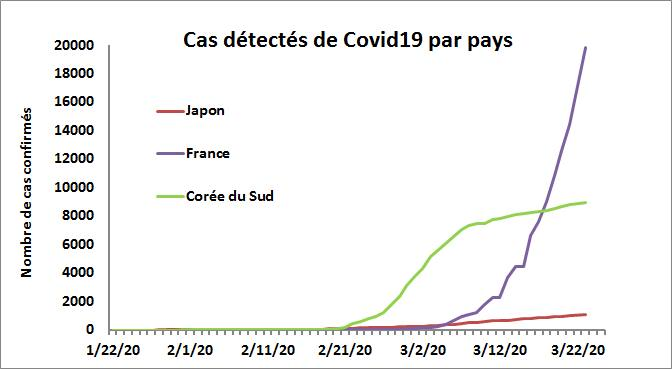

Для интереса. Француз из моей прошлой лабы сделал график заболевших в Японии, Франции и Южной Корее. Интересно как Япония выбивается из общей картины (и если еще учесть что из тысяча-сколько-то случаев около 800 было на злополучном корабле, картина вообще становится крайне интересной).

Типа, ога, а в Японии ничего нет!!!

Несмотря на то что этобыла вторая страна после Китая где обнаружился вирус и очаги регистрировались СОВСЕМ не в тех городах куда причалил этот круизный лайнер.

В общем, вот такая вот загогулина.

Для всех спекулирующих по поводу моего диагноза: врач сказала, что исключить коронавирус нельзя, но и написать точно что это именно коронавирус, она не может тоже. Недостаточно данных для анализа. Клиническая картина совпадает с описанием инфекции именно коронавирусом. А это:

- Начало болезни с температуры

- Кашель начинается на 3-5 день после температуры и НЕ сопровождается сильным насморком

- Температура длится более недели на уровне около 37.5 или выше

- Тест на грипп негативный

- Кашель развивается

- Температура держится

Кто там писал "риновирус", риновирус должен сопровождаться насморком. Кто писал "норовирус", это должно сопровождаться симптомами со стороны ЖКТ. Если кого интересует что может быть бактериальная инфекция, то бактериальные инфекции сопровождались бы кашлем с начала болезни и гасились бы антибиотиками. Мне антибиотики прописывали, я их пропила без никаких результатов. Другими словами, это с большой вероятностью именно вирус (но нельзя с точностью сказать, какой именно в данный момент).

На основании этой картины врач и написала мне "подозрение на коронавирус". Более того, в связи с низкой сенситивностью ПЦР-теста именно в Японии, диагноз "коронавирус" в Японии как правило ставится на основании ДВУХ результатов: ПЦР-теста и СТ-скана.

СТ-скан мне не делали (потому что СТ-аппарат не передвигается с места на место, а меня осматривали в отдельной срочно-инфекционной комнате при строгом соблюдении санитарных норм, и переводить меня по всей больнице на СТ-аппарат, а потом всё после меня дезинфицировать было нереально).

Как меня осматривали:

Мне сказали при приближении к больнице позвонить по телефону и вызвать их, затем они вышли из здания и провели меня через задний ход в инфекционное отделение в комнату изоляции. В эту комнату затем ко мне зашел специалист в одноразовом защитном костюме, перчатках, маске и прозрачном шлеме. Я из комнаты не выходила. Он взял пробы ватными палочками большой длины (засовываются в нос, просовываются докуда достанет в горло). Затем они привезли перевозной мобильный аппарат рентгена (вряд ли в России много клиник располагают таким, я его вообще первый раз видела), и на месте сделали рентген. Поскольку аппарат передвижной, точность у него невысокая, он может только определить, есть ли воспаление легких или нет, более развернутой картины легких он дать не может. Именно поэтому СТ-скан невозможно сделать: для точности надо чтоб аппарат был большой, непередвижной и с кучей фичей, а переть меня к нему нереально.

Затем меня из этой же комнаты через тот же задний проход (pun not intended) вывели из больницы, проследив чтоб я ни с кем не контактировала.

Что такое тест ПЦР на коронавирус и как он работает:

ПЦР - это ОЧЕНЬ дешевая, ОЧЕНЬ быстрая технология тестирования на вирус с различной степенью точности. Точность зависит от конкретных праймеров, используемых для определения инфекции, и от настроек ПЦР-аппарата. Оба этих параметра (праймеры и настройки) определяются тестировщиком и разнятся от тестировщика к тестировщику. Праймеры еще можно установить официально, чтоб они были всегда одни и те же (но будут разниться от страны к стране), а вот настройки ПЦР-аппарата - это уж зависит от конкретного тестировщика, где он установит threshold в каждом конкретном случае. Threshold либо устанавливается аппаратом автоматически, либо тестировщик настраивает настройки сам. Поскольку тестируются РАЗНЫЕ образцы с РАЗНЫМ количеством материала, от установки threshold зависит ОЧЕНЬ МНОГО. Если разброс по амплификации очень большой, точность может сильно-сильно упасть.

Результат теста может быть получен в течение 2 часов после забора проб.

Я делала диссертацию по ПЦР, и поэтому я досконально знакома с технологией. Врач же у меня, скорее всего, не знала подробностей самого эксперимента, но знала статистику которую ей положено знать по должности (насколько точен конкретно японский тест, сколько ложно-негативных, ложно-позитивных результатов и т.п.).

Мне сказали после забора проб, что тест будет готов или в тот же день вечером, или утром. Ну для меня это было очень понятно: ПЦР само по себе занимает часа 2, в эти 2 часа можно протестить от 96 до более 1000 образцов, в зависимости от наличия аппаратов (которых тоже как грязи, дофига).

Поэтому, когда утром мне не позвонили из больницы с результатами теста ПЦР, я позвонила им сама, и они мне по телефону сказали, что "отрицательно". Я пошла в клинику, и там доктор очень удивилась:

- Как это уже готов тест? ТАК БЫСТРО?!

Для меня наоборот, было:

- ТАК МЕДЛЕННО?! Чо там писиарить, 2 часа!!!

В общем доктор никогда не видела, как делается ПЦР. И если вы увидите где-то информацию, что "не хватает тестов" - это полная фигня. ПЦР дешевая как грязь, ее можно делать тысячами образцов скоростным потоком. Это реально ВООБЩЕ не может быть проблемой.

Тем не менее, спасибо врачу и ее знаниям, она вынесла честный вердикт: сенситивность ПЦР в Японии крайне низкая, и исключить вариант коронавируса на основании клинической картины конкретно у тебя нельзя. И сказала что мне надо сидеть дома как минимум неделю (и уж во всяком случае не шляться по улицам с температурой и кашлем).

Это разница между биологами и врачами: врачи правильно смотрят на клиническую картину, и правильно определяют вероятность того или иного сценария. Биологи не умеют смотреть на клиническую картину.

В результате я сегодня сижу дома с той же температурой (37.5 с утра), кашель усугубляется. Врач, как и положено, прописала симптоматическое лечение: протикашлевые средства, парацетамол, средства для облегчения дыхания. Ничего кроме этого сейчас для зараженных все равно нет (есть новость что пытаются переливать кровь переболевших в тяжелых случаях, в надежде что сработают антитела в крови, но это не мой случай).

Для интереса. Француз из моей прошлой лабы сделал график заболевших в Японии, Франции и Южной Корее. Интересно как Япония выбивается из общей картины (и если еще учесть что из тысяча-сколько-то случаев около 800 было на злополучном корабле, картина вообще становится крайне интересной).

Типа, ога, а в Японии ничего нет!!!

Несмотря на то что этобыла вторая страна после Китая где обнаружился вирус и очаги регистрировались СОВСЕМ не в тех городах куда причалил этот круизный лайнер.

В общем, вот такая вот загогулина.

|

|

Без заголовка |

Коронавирус в Японии - продолжение развития ситуации

В общем я сходила к врачу, узнала результаты тестов и подробности.

Короче, ПЦР был негативный. В смысле, не обнаружено. Однако врач сказала следующее:

"Это хорошо, что ты протестилась на ПЦР и что сделали рентген. Однако тот ПЦР, который в Японии, имеет слишком низкую сенситивность*. Кроме того, тебе делали рентген, а не СТ-скан, а рентген тоже имеет низкую сенситивность. Твои симптомы крайне напоминают коронавирус - начало с температуры, температура держится более 5 дней на уровне 37.5-37.7, кашель развивается на 3-5 день после температуры, сухой. Диагноз по ПЦР в Японии ставить нельзя в связи с низкой сенситивностью теста, надо делать СТ-скан и смотреть в комплексе, кроме того ПЦР в Японии рекомендуется делать как минимум два раза, а тебе не делали ни то ни другое. Следовательно, невозможно полностью исключить коронавирус."

*У тестов есть два параметра - специфичность и сенситивность. Специфичность - это вероятность зацепить че-то другое, а не то что ищем. А сенситивность - это способность теста ОБНАРУЖИТЬ то, что ищем. Ну вот у ПЦР, которое в Японии, высокая специфичность (то есть если у вас грипп, то он не покажет, он высоко-специфичный), но зато низко-сенситивный (то есть много false-negatives, инфекция есть, но он ее не ловит).

Какие тесты используются в других странах, я не знаю, я знаю только что РАЗНЫЕ. Другими словами, мало того что статистика скошена из-за избирательного тестирования, так еще и САМО ТЕСТИРОВАНИЕ разное и тоже дает скос по разным странам.

Ну это там как - есть ложь, наглая ложь и статистика... вот вообще в точку.

Врач в итоге сказала, чтоб я никуда никуда не высовывалась, сидела дома еще неделю, потом пришла к ней.

Мне по ощущениям хреново, температура дурацкая, слабость, кашель из середины начинает распространяться в разные стороны. Думаю, что до пневмонии не дойдет, не ощущаю такого. Но то что неделю еще буду болеть, это ощущается четко. Для меня температура очень необычна, я как правило болею без нее, поэтому по ощущениям это какая-тоневедомая хуйня странная ОРВИ.

Больше всего парит слабость. Кстати, где-то в интернете видела пост Тома Хэнкса, который болел коронавирусом, он отмечал нереальную слабость как главную проблему. Вот у меня реально слабость главная проблема. Хотя это все конечно гадание на кофейной гуще, включая тесты к сожалению.

В общем, не так всё просто оказалось.

В общем я сходила к врачу, узнала результаты тестов и подробности.

Короче, ПЦР был негативный. В смысле, не обнаружено. Однако врач сказала следующее:

"Это хорошо, что ты протестилась на ПЦР и что сделали рентген. Однако тот ПЦР, который в Японии, имеет слишком низкую сенситивность*. Кроме того, тебе делали рентген, а не СТ-скан, а рентген тоже имеет низкую сенситивность. Твои симптомы крайне напоминают коронавирус - начало с температуры, температура держится более 5 дней на уровне 37.5-37.7, кашель развивается на 3-5 день после температуры, сухой. Диагноз по ПЦР в Японии ставить нельзя в связи с низкой сенситивностью теста, надо делать СТ-скан и смотреть в комплексе, кроме того ПЦР в Японии рекомендуется делать как минимум два раза, а тебе не делали ни то ни другое. Следовательно, невозможно полностью исключить коронавирус."

*У тестов есть два параметра - специфичность и сенситивность. Специфичность - это вероятность зацепить че-то другое, а не то что ищем. А сенситивность - это способность теста ОБНАРУЖИТЬ то, что ищем. Ну вот у ПЦР, которое в Японии, высокая специфичность (то есть если у вас грипп, то он не покажет, он высоко-специфичный), но зато низко-сенситивный (то есть много false-negatives, инфекция есть, но он ее не ловит).

Какие тесты используются в других странах, я не знаю, я знаю только что РАЗНЫЕ. Другими словами, мало того что статистика скошена из-за избирательного тестирования, так еще и САМО ТЕСТИРОВАНИЕ разное и тоже дает скос по разным странам.

Ну это там как - есть ложь, наглая ложь и статистика... вот вообще в точку.

Врач в итоге сказала, чтоб я никуда никуда не высовывалась, сидела дома еще неделю, потом пришла к ней.

Мне по ощущениям хреново, температура дурацкая, слабость, кашель из середины начинает распространяться в разные стороны. Думаю, что до пневмонии не дойдет, не ощущаю такого. Но то что неделю еще буду болеть, это ощущается четко. Для меня температура очень необычна, я как правило болею без нее, поэтому по ощущениям это какая-то

Больше всего парит слабость. Кстати, где-то в интернете видела пост Тома Хэнкса, который болел коронавирусом, он отмечал нереальную слабость как главную проблему. Вот у меня реально слабость главная проблема. Хотя это все конечно гадание на кофейной гуще, включая тесты к сожалению.

В общем, не так всё просто оказалось.

|

|

Без заголовка |

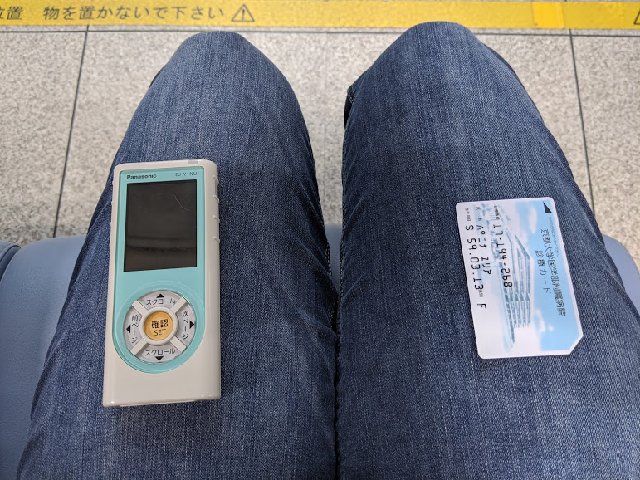

Коронавирус - ситуация внезапно развивается

Сегодня утром я должна была идти в эту маленькую местную клинику на ренген к 11 часам. В 10 мне звонит перепуганная врачиха и говорит:

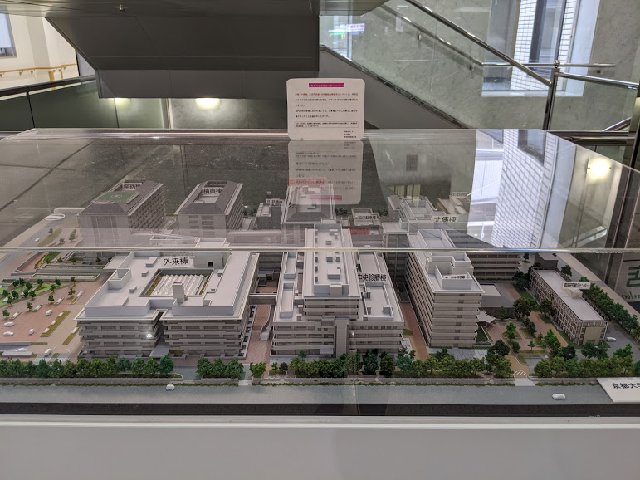

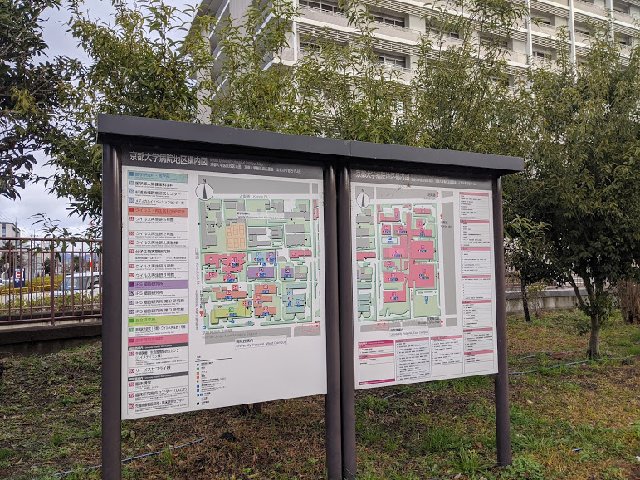

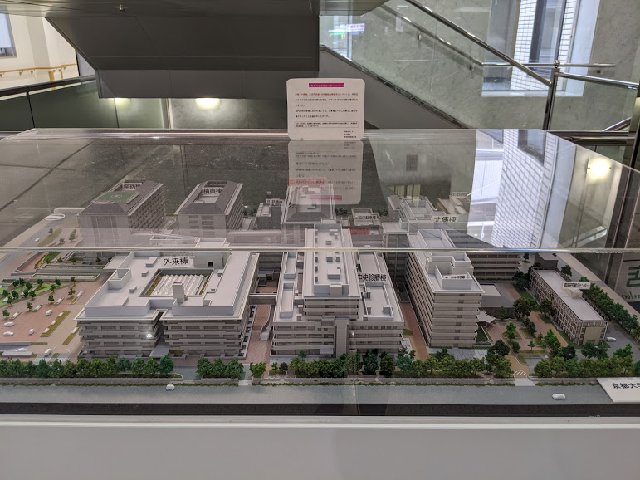

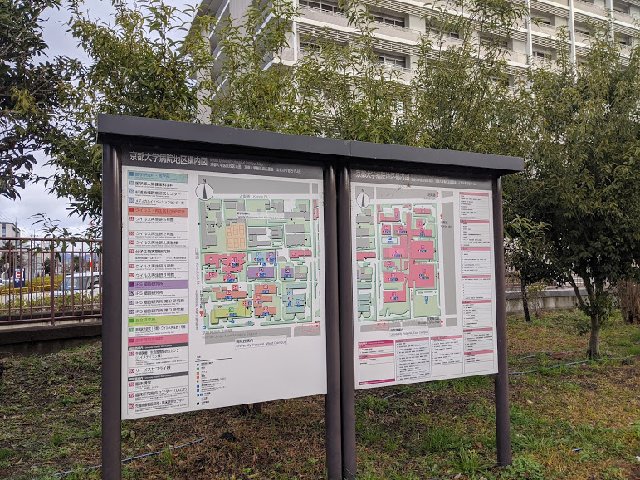

- Вы знаете, у нас рентген-аппарат сломался, поэтому сегодня не приходите. И вы знаете, я договорилась с Киотской больницей (вторая по крупности больница в стране), чтобы вас там приняли! Сейчас вам позвонят и дадут инструкции!

А мне с работы мыло пришло, чтоб я во что бы то ни стало взяла справку у ведущего врача СЕГОДНЯ. Ну я ей говорю:

- А можно я к вам зайду за справкой, мне на работе сказали что срочно нужно?

- Нет-нет, ни в коем случае не приходите! Мы так заняты переводом вас в Киотскую больницу, что у нас совершенно не будет времени вас принять! Вам все разъяснят по телефону!

И тут же мне звонок, минуты не прошло:

- Это такая-то такая-то?

- Да.

- Так, вы можете прямо сейчас, к 10:30, подойти к больнице?

- Да.

- Так, вот вам номер телефона, когда подойдете к больнице, позвоните по этому номеру, вам скажут с какого входа входить.

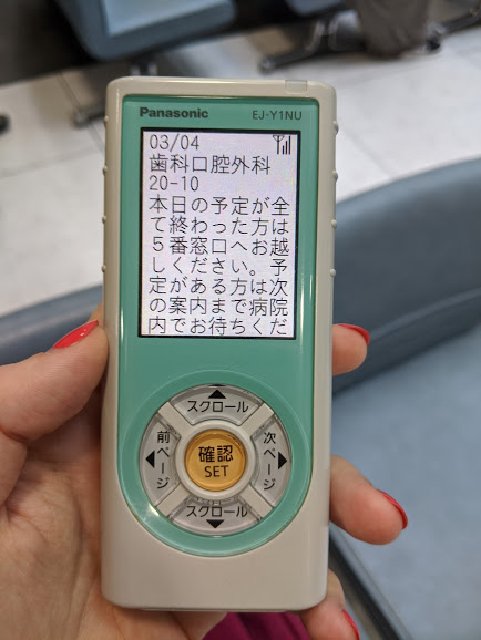

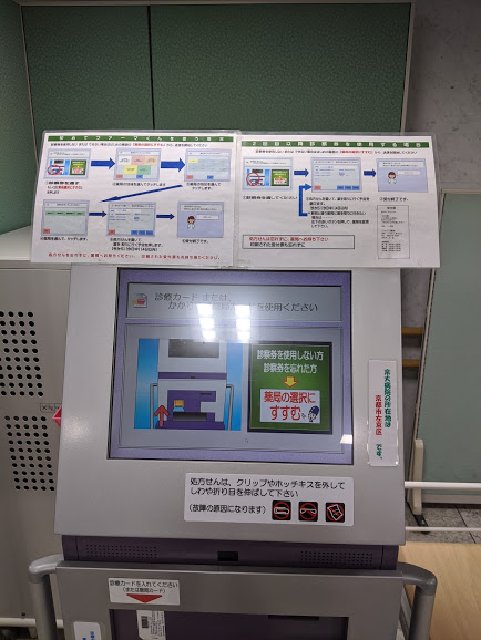

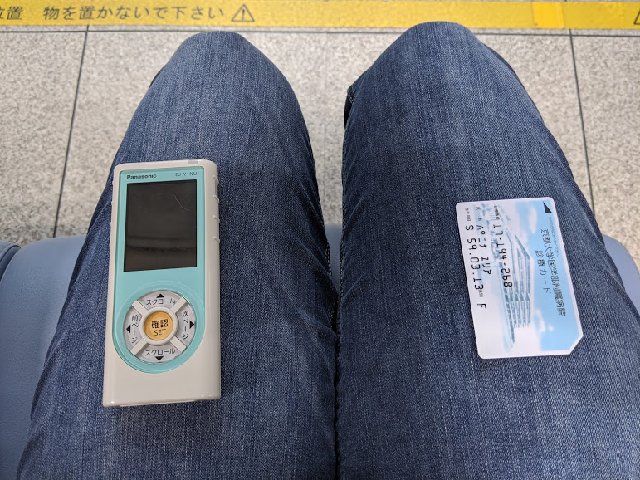

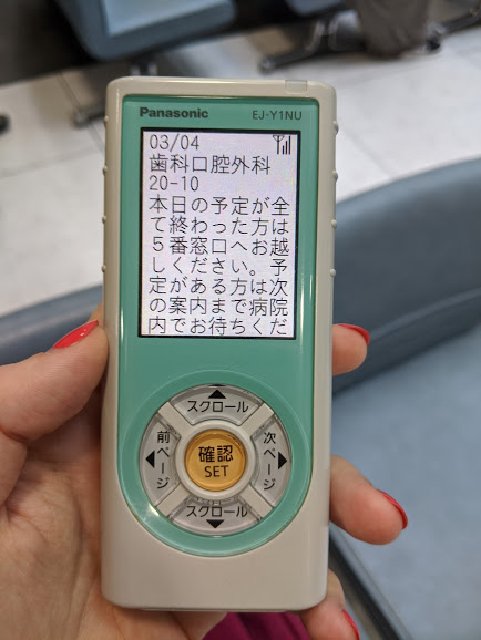

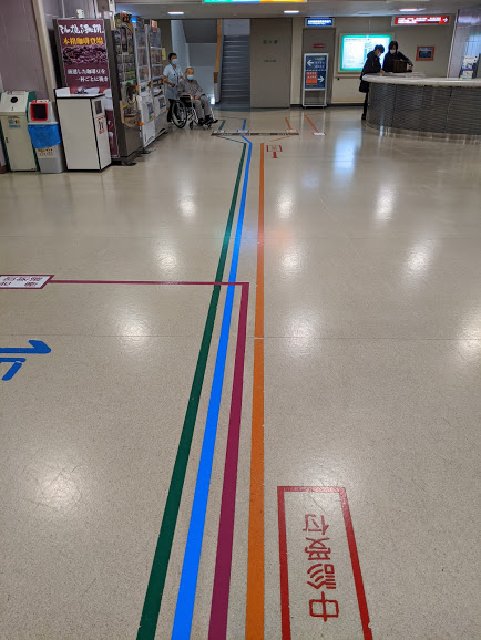

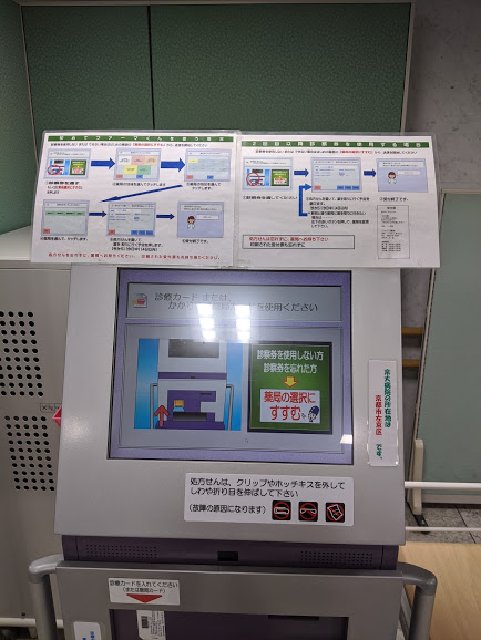

Ну я пошла, прихожу, они меня встречают все в масках и спецкостюмах и проводят в срочное инфекционное отделение в отдельную комнату. Потом пришел врач, взял у меня анализы на грипп и коронавирус. Потом туда же в комнатку привезли мобильный рентген-аппарат и сделали рентген (пневмонии нет, разумеется).

Сказали, что анализ будет готов сегодня вечером или завтра утром, и что мне позвонят. Ну и сказали идти домой и никуда не высовываться.

У меня версия произошедшего такая.

Когда врачиха с маленькой клиники позвонила в Токио, с ней разговаривал кто-то не главный, кто отвечает за рядовые случаи. Затем он рассказал об этом своему шефу - мол, есть иностранка с подозрением. Шеф после этого сказал, "это Россия? какие-какие симптомы? вы чо офигели? - быстро пусть тестируют ее, не хватало чтоб на нас повесили это безобразие!"

После чего либо вчера вечером, либо сегодня утром все это спустилось вниз ко врачихе, ей дали указание отправить меня в большую больницу и протестировать, ну и там меры которые положены - типа "не ходить в местные клиники, ни с кем не контактировать" и т.д.

Думаю что это наиболее вероятное объяснение по срокам задержки реакции и по перепуганности врачихи.

Сегодня утром я должна была идти в эту маленькую местную клинику на ренген к 11 часам. В 10 мне звонит перепуганная врачиха и говорит:

- Вы знаете, у нас рентген-аппарат сломался, поэтому сегодня не приходите. И вы знаете, я договорилась с Киотской больницей (вторая по крупности больница в стране), чтобы вас там приняли! Сейчас вам позвонят и дадут инструкции!

А мне с работы мыло пришло, чтоб я во что бы то ни стало взяла справку у ведущего врача СЕГОДНЯ. Ну я ей говорю:

- А можно я к вам зайду за справкой, мне на работе сказали что срочно нужно?

- Нет-нет, ни в коем случае не приходите! Мы так заняты переводом вас в Киотскую больницу, что у нас совершенно не будет времени вас принять! Вам все разъяснят по телефону!

И тут же мне звонок, минуты не прошло:

- Это такая-то такая-то?

- Да.

- Так, вы можете прямо сейчас, к 10:30, подойти к больнице?

- Да.

- Так, вот вам номер телефона, когда подойдете к больнице, позвоните по этому номеру, вам скажут с какого входа входить.

Ну я пошла, прихожу, они меня встречают все в масках и спецкостюмах и проводят в срочное инфекционное отделение в отдельную комнату. Потом пришел врач, взял у меня анализы на грипп и коронавирус. Потом туда же в комнатку привезли мобильный рентген-аппарат и сделали рентген (пневмонии нет, разумеется).

Сказали, что анализ будет готов сегодня вечером или завтра утром, и что мне позвонят. Ну и сказали идти домой и никуда не высовываться.

У меня версия произошедшего такая.

Когда врачиха с маленькой клиники позвонила в Токио, с ней разговаривал кто-то не главный, кто отвечает за рядовые случаи. Затем он рассказал об этом своему шефу - мол, есть иностранка с подозрением. Шеф после этого сказал, "это Россия? какие-какие симптомы? вы чо офигели? - быстро пусть тестируют ее, не хватало чтоб на нас повесили это безобразие!"

После чего либо вчера вечером, либо сегодня утром все это спустилось вниз ко врачихе, ей дали указание отправить меня в большую больницу и протестировать, ну и там меры которые положены - типа "не ходить в местные клиники, ни с кем не контактировать" и т.д.

Думаю что это наиболее вероятное объяснение по срокам задержки реакции и по перепуганности врачихи.

|

|

Без заголовка |

Ситуация с коронавирусом в Японии - АПДЕЙТ

Прошлую неделю у меня держалась температура, на 6й день начался сухой кашель. Сегодня я с этим кашлем пошла в клинику, там померяли температуру, которая оказалась 37.7. В связи с тем, что развитие кашля именно через примерно 5 дней и температура совпадают с описанием клинической картины коронавируса (см. например статью Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients

With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan) врач серьезно заподозрила коронавирус.

Она при мне позвонила в клиники города, которые проводят ПЦР-тесты. В них ей сказали, что для проведения такого теста нужно добиться разрешения Центра (в Токио). Я сидела и ждала полчаса, пока она пыталась договориться с Центром на разрешение протестить меня на вирус.

В итоге Токио ей сказало, что тест не разрешают, и разрешат только в том случае, если мне сделают рентген и найдут у меня пневмонию. В других случаях - отказ.

Поэтому на завтра она назначила мне прийти в клинику на рентген.

Думаю, что пневмонию у меня не найдут, по ощущениям всё в бронхах, ощущение как при бронхите, только сухое всё.

Врач сказала, что лично она не согласна с решением Токио, но ничего сделать не может, поскольку нельзя обойти Центр, тесты делают только с согласия Токио в каждом конкретном индивидуальном случае надо получать их разрешение.

В общем, вот такая картина маслом. Коронавируса тут нет и быть не может. И Фукусимы тоже не было.

Прошлую неделю у меня держалась температура, на 6й день начался сухой кашель. Сегодня я с этим кашлем пошла в клинику, там померяли температуру, которая оказалась 37.7. В связи с тем, что развитие кашля именно через примерно 5 дней и температура совпадают с описанием клинической картины коронавируса (см. например статью Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients

With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan) врач серьезно заподозрила коронавирус.

Она при мне позвонила в клиники города, которые проводят ПЦР-тесты. В них ей сказали, что для проведения такого теста нужно добиться разрешения Центра (в Токио). Я сидела и ждала полчаса, пока она пыталась договориться с Центром на разрешение протестить меня на вирус.

В итоге Токио ей сказало, что тест не разрешают, и разрешат только в том случае, если мне сделают рентген и найдут у меня пневмонию. В других случаях - отказ.

Поэтому на завтра она назначила мне прийти в клинику на рентген.

Думаю, что пневмонию у меня не найдут, по ощущениям всё в бронхах, ощущение как при бронхите, только сухое всё.

Врач сказала, что лично она не согласна с решением Токио, но ничего сделать не может, поскольку нельзя обойти Центр, тесты делают только с согласия Токио в каждом конкретном индивидуальном случае надо получать их разрешение.

В общем, вот такая картина маслом. Коронавируса тут нет и быть не может. И Фукусимы тоже не было.

|

|

коронавирус |

Ситуация с коронавирусом в Японии

В общем, во вторник я с утра чувствовала себя плохо, к обеду совсем плохо (боль с суставах и общая хреновость), поэтому я отпросилась домой. Когда я написала секретарше, что хочу взять оплачиваемый больничный, она сказала что ситуация изменилась, и мне надо идти за справкой в больницу.

С оплачиваемыми больничными тут такая фигня. В нашем учреждении не было оплачиваемых больничных до 15 марта. Однако в связи с коронавирусом, чтобы поощрить работников сидеть дома при признаках простуды, их ввели - 10 дней выдали. Когда сначала их выдали, то официально не требовалось предоставлть справку, просто надо было писать причину и всё.

Однако во вторник секретарша мне сказала, что ситуация поменялась, и теперь все обязаны идти к врачу за справкой. Что было хорошо, поскольку без этого указания я бы не пошла в больницу. Я не знала, что у меня температура, я думала мне просто жарко. Но в среду утром мне стало еще хуже, и секретарша сказала "давай иди в клинику", поэтому я к обеду собрала силы и пошла.

Когда я пришла в клинику, я все еще плохо соображала и когда меня спросили с чем пришла, сказала просто что "че-то мне совсем пипец как нехорошо, не знаю почему". Я была без маски, без ничего. Они посадили меня возле ресепшена в очередь и дали градусник. Потом медсестра подходит, я, ничего не подозревая, отдаю ей градусник, и тут мельком замечаю, что на нем 38.8. Медсестра смотрит на градусник, и такая:

-0_о!!!!!!!!!

И отпрыгивает от меня метра на три. И бежит внутрь клиники сказать врачам.

Мне срочно выдали маску, отвели в отдельный кабинет, и потом приходит врач, вся в халате-маске-перчатках и с ведром дизинфекционной жидкости, которую она на себя лила после каждого ко мне прикасания во время осмотра.

Она тщательно расспросила меня про симптомы и всё прочее, а потом я ее спросила:

- Будете тестировать на коронавирус?

И тут она сказала:

- Мы не имеем права отправлять анализы на коронавирус. Это можно делать только в случае, если человек недавно вернулся из Китая. Указание правительства. Ты вернулась из Китая?

- Нет.

- Тогда нам указано потестировать тебя на всё остальное (грипп, др.), чтобы собрать и предоставить максимум информации. Согласна тестироваться?

- Ну конечно.

Тогда они при мне протестили меня на грипп (я была негативна) и собрали кровь для тестов на че-то там еще, но не на коронавирус. Так как мне было воще пипец как хреново, и я сказал что не могла ни пить ни есть со вчерашнего вечера, они поставили мне капельницу и накапали в меня видимо физраствора, но лучше мне не стало.

После этого врач сказала мне идти домой, нигде не шляться и ни с кем не контактировать, и смотреть, появится ли кашель, а прийти еще раз в понедельник. Ну и выписала больничный.

Вот это было описание, как проходит осмотр и что происходит, если к врачам заявляются люди с температурой и симптомами. Официальное указание правительства - не тестировать.

Плюс к этому известно, что по стране бродят разносчики, но их не могут контролировать. Например, в г. Нагоя один мужчина (сейчас он умер) после того, как его протестировали и нашли положительным на коронавирус, отправился в бары и там распространял вирус специально (не знаю зачем - он так сказал дома жене, с ее слов, что "всё ужасно, пойду и всех заражу" - и ушел).

Так как вирус уже давно не только в Китае, а в Японии тестят только тех, кто был в Китае, то неизвестно, сколько реально случаев - это сказать ВООБЩЕ невозможно при такой политике тестирования.

Другими словами, Япония очень эффективно предотвращает карантин страны. И у нее пока получается.

Вот такая вот фигня. Не знаю, разрешат ли они тестировать больше народу - скорее всего если и разрешат, то не раньше чем это указание будет рассмотрено в правительстве и спущено вниз по официальным каналам, а это значит ок. месяца или двух может пройти.

Вот такая вот загогулина.

В общем, во вторник я с утра чувствовала себя плохо, к обеду совсем плохо (боль с суставах и общая хреновость), поэтому я отпросилась домой. Когда я написала секретарше, что хочу взять оплачиваемый больничный, она сказала что ситуация изменилась, и мне надо идти за справкой в больницу.

С оплачиваемыми больничными тут такая фигня. В нашем учреждении не было оплачиваемых больничных до 15 марта. Однако в связи с коронавирусом, чтобы поощрить работников сидеть дома при признаках простуды, их ввели - 10 дней выдали. Когда сначала их выдали, то официально не требовалось предоставлть справку, просто надо было писать причину и всё.

Однако во вторник секретарша мне сказала, что ситуация поменялась, и теперь все обязаны идти к врачу за справкой. Что было хорошо, поскольку без этого указания я бы не пошла в больницу. Я не знала, что у меня температура, я думала мне просто жарко. Но в среду утром мне стало еще хуже, и секретарша сказала "давай иди в клинику", поэтому я к обеду собрала силы и пошла.

Когда я пришла в клинику, я все еще плохо соображала и когда меня спросили с чем пришла, сказала просто что "че-то мне совсем пипец как нехорошо, не знаю почему". Я была без маски, без ничего. Они посадили меня возле ресепшена в очередь и дали градусник. Потом медсестра подходит, я, ничего не подозревая, отдаю ей градусник, и тут мельком замечаю, что на нем 38.8. Медсестра смотрит на градусник, и такая:

-0_о!!!!!!!!!

И отпрыгивает от меня метра на три. И бежит внутрь клиники сказать врачам.

Мне срочно выдали маску, отвели в отдельный кабинет, и потом приходит врач, вся в халате-маске-перчатках и с ведром дизинфекционной жидкости, которую она на себя лила после каждого ко мне прикасания во время осмотра.

Она тщательно расспросила меня про симптомы и всё прочее, а потом я ее спросила:

- Будете тестировать на коронавирус?

И тут она сказала:

- Мы не имеем права отправлять анализы на коронавирус. Это можно делать только в случае, если человек недавно вернулся из Китая. Указание правительства. Ты вернулась из Китая?

- Нет.

- Тогда нам указано потестировать тебя на всё остальное (грипп, др.), чтобы собрать и предоставить максимум информации. Согласна тестироваться?

- Ну конечно.

Тогда они при мне протестили меня на грипп (я была негативна) и собрали кровь для тестов на че-то там еще, но не на коронавирус. Так как мне было воще пипец как хреново, и я сказал что не могла ни пить ни есть со вчерашнего вечера, они поставили мне капельницу и накапали в меня видимо физраствора, но лучше мне не стало.

После этого врач сказала мне идти домой, нигде не шляться и ни с кем не контактировать, и смотреть, появится ли кашель, а прийти еще раз в понедельник. Ну и выписала больничный.

Вот это было описание, как проходит осмотр и что происходит, если к врачам заявляются люди с температурой и симптомами. Официальное указание правительства - не тестировать.

Плюс к этому известно, что по стране бродят разносчики, но их не могут контролировать. Например, в г. Нагоя один мужчина (сейчас он умер) после того, как его протестировали и нашли положительным на коронавирус, отправился в бары и там распространял вирус специально (не знаю зачем - он так сказал дома жене, с ее слов, что "всё ужасно, пойду и всех заражу" - и ушел).

Так как вирус уже давно не только в Китае, а в Японии тестят только тех, кто был в Китае, то неизвестно, сколько реально случаев - это сказать ВООБЩЕ невозможно при такой политике тестирования.

Другими словами, Япония очень эффективно предотвращает карантин страны. И у нее пока получается.

Вот такая вот фигня. Не знаю, разрешат ли они тестировать больше народу - скорее всего если и разрешат, то не раньше чем это указание будет рассмотрено в правительстве и спущено вниз по официальным каналам, а это значит ок. месяца или двух может пройти.

Вот такая вот загогулина.

|

|

исследование себя |

Мне пришел измеритель БГБ (беда-гидрокси-бутырат, извините русскоязычные химики, это beta-hydroxy-butyrate, BHB). Я с ним поэкспериментировала на себе, и вот что обнаружилось.

Предварительный вывод (частично подтвержденный) - у меня наблюдаются симптомы какого-то метаболического нарушения. Что это за нарушение, выяснить могут только более точные тесты, однако данных набралось достаточно, чтобы уже сейчас сказать, что мои проблемы РЕАЛЬНО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут идти тупо от нарушенного метаболизма. Или может не "только мои" и не от "тупо", а реально нарушенного метаболизма конкретного генетического характера.

Ну дак чо.

Химики-профессионалы, поправляйте, я ваще не спец в жировой органической химии.

Короче, у меня на руках есть

1) Измеритель ацетона в выдыхаемом воздухе, который меряет с точность до 0.1 (точность написана в инструкции плюс проверяла сама, ошибка действительно в пределах 0.1), который измеряет ацетон. Ацетон - это одно из кетоновых тел, которых всего три (или главных, или вообще, зависит от того что вы подразумеваете под термином "кетоновые тела", в диетологии их три). Это ацето-ацетат, ацетон и бета-гидроксибутират. При отсуствии кетоза должно быть 0.00 (что у меня наблюдается когда ем углеводы), при правильном кетозе 0.5-5, при кетоацидозе (опасно!) - от 5 и выше.

2) Измеритель бета-гидроксибутирата в крови, меряющий с точностью как минимум 0.3 (моль на литр), точнее сказать не могу, т.к. полоски к нему слишком дорогие, чтобы проводить очень много тестов. В инструкции написано, что все, что до единицы (то есть от 0.1 до 1) - это не кетоз, а кетоз это 1-5, а выше 5 это кетоацидоз.

Так вот.

Как помнят те, кто меня читает, все началось с того, что я попробовала кето-диету, и ее результаты были: мои приступы на время диеты прекратились. Однако в результате моего неумелого обращения с диетой (у меня на время пропал сон, я не знала что делать, вылетела с диеты, и всё покатилось), я вернулась на углеводы, НА КОТОРЫХ МНЕ ПЛОХО. Мне РЕАЛЬНО ПЛОХО на них.

Симптомы, которые меня саму встревожили во время диеты - это:

1) Отсутствие "прилива энергии", который должен был бы начаться через месяц-два СТРОГОЙ диеты, у меня его не было даже после двух месяцев. Вообще не было. Прилив энергии типа получается от того, что мозг начинает утилизировать производимый в крови тот самый магический бета-гидроксибутират, переходит на внутреннее топливо и ему становится ЩАСТЬЕ! Но я не могла померять свои БГБ в крови, так как у меня не было мерялки.

2) Слишком высокие показатели ацетона в дыхалке - измерятель показывал зашкаливающие цифры 9.95 - официальный максимум, который по инструкции типа означал "вызывайте скорую, у вас тяжелый диабетический кетоацидоз".

Так как во время диеты я, вопреки этому 9.95, чувствовала себя лучше чем сейчас (сейчас я просто умеренно ем эту херову, чертовуебаную "здоворую еду" с овощами и цельными зернами - углеводами), то скорую я не вызывала.

Я так нападаю на здоровую еду, потому что везде во всех интернетах написано типа "ой, вы тока ешьте правильно, цельные зерна, овощи, и будет вам щастье". Это ВООБЩЕ не принимает во внимание, что у людей могут быть скрытые проблемы. Как у меня. Ну неважно.

В общем меня все это возбудило, и я решила достать мерялку БГБ в крови, и с ней сесть на кето, и попробовать, чего и сделала (на всякий случай замечу, углеводы вообще стараюсь всегда есть по минимуму, сахар никогда, вообще строго всё очень, но даже минимальные количества углеводов - это жопа, я ПЛОХО себя чувствую, плохо блин!!!)

Так вот.

Результаты трехнедельного эксперимента по сидению на кето и измерению БГБ в крови и ацетона в дыхалке показали следующее.

Как только я перестаю есть ПОЛНОСТЬЮ (не ем двое суток) - у меня показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.1-0.3

Интерпретация: это говорит о том, что забор жиров из депо жировой ткани идет, жиры поступают в кровь, есть разбиение их на ацетоацетат и ацетон, однако почему-то нет ступеньки производства последнего магического компонента - БГБ.

Почему так говорю, потому что БГБ должен производиться из ацетоацетата с помощью одного энзима (БГБ-дегидрогеназы). Ацктон производится из ацетоацетата путем его декарбоксилирования (простите химики) из тоже ацетоацетата. БГБ и ацетоацетат могут конвертироваться друг в друга, однако при длительном сильном ограничении углеводов, вроде как, типа, количества БГБ должны возрастать в крови. Чего у меня не наблюдалось.

Если после голодания ем специально только СТРОГО КЕТО, то сразу после приема жиров (например, масло) у меня показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.5

Интерпретация: откуда-то поступает БГБ, либо его производство стимулируется поступлением чисто жировой пищи самой по себе, либо он откуда-то поступает из еды. В любом случае это из-за еды, я всплесков БГБ вообще не видела у себя без приема жиров. То есть на голодании у меня очень низкий, странно, патологически низкий БГБ.

Если съедаю что-то, содержащее хоть немного углеводов (мизерные количества) и белков (мало), например, одно яйцо, показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.1-0.2

Интерпретация: почему-то прием даже малых количеств углеводов или белков душит производство БГБ.

После 30 минут после яйца БГБ падает до 0.1 или 0.0.

Интерпретация: если был "заброс" белков, организм почему-то не производит БГБ, либо же через 30 минут после того как съем яйцо, которое либо стимулировало выработку БГБ, либо само содержало БГБ, его малые количества в крови иссякают, а нового не производится.

Если ем например рыбные консервы, в которых 0 содержания углеводов, и пятьдесят на пятьдесят белков и жиров, показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.1-0.2.

Интерпретация: поедание среднего или большого количества белков вместе с жирами в моем случае как-то препятствует образованию и удержанию в крови БГБ.

Эти низкие показатели БГБ сопровождаются слабостью, усталостью, но состояние даже при этом в целом ЛУЧШЕ, чем на углеводах - нет болей в животе и проблем с психикой (приступы).

Я нашла крайне интересную статью, в которой описываются врожденные нарушения жирового обмена.

Называется Inborn errors of ketogenesis and ketone body utilization

Статья не в открытом доступе, кому интересно, качацте с сай-хаба или университета, но там очень много терминов, через которые даже я (а я в общем-то спец по чтению био-статей) читала с большим трудом, т.к. очень много органической жировой химии.

В статье описывеается, что существуют несколько типов врожденного мутационного нарушения кетогенеза, и они следующие:

1) Дефицит 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase

2) Дефицит 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A lyase

3) SCOT deficiency

4) MAT (beta-ketothiolase) deficiency

Все эти врожденные нарушения выявляются легко, посколько они все связаны с понижением сахара в крови (которого у меня нет) или повышением кетоновых тел в крови и дополнительными серьезными неполадками в развитии (например, энцефалопатия), которых (доролнительных нарушений) у меня выявлено не было. А там написано что большинство пациентов с этими нарушениями выявляются в первый месяц после рождения, а чаще всего вообще в ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ рождения. Т.е. нарушения настолько серьезные.

Плюс, эта статья содержала крайне интересный абзац!

"Дефицит БГБ-дегидрогеназы - невыявленное нарушение??

AcAc (ацетоацетат), образующийся в кетогенезе, может быть преобразован в БГБ посредством реакции, катализируемой БГБ-дегидрогеназой (Marks et al. 1992). Хотя соотношение концентраций БГБ и AcAc по существу отражает степень окисления митохондриального матрикса, возможное влияние дополнительных переменных полностью не известно. Содержание энергии в 3HB лишь немного превышает содержание энергии в AcAc (Митчелл и др., 1995). Оба метаболита могут достигать мозг через транспортеры монокарбоксилата (Pierre and Pellerin 2005). Следовательно, вполне может быть, что генетический дефицит БГБ-дегидрогеназы (кодируемой геном BDH1) будет совместим с жизнью. У пораженных лиц AcAc должен быть сформирован как обычно, но БГБ должен по существу отсутствовать. Однако такой генетический дефект еще не выявлен. Это может привести к увеличению отношения концентрации NADH и NAD + в митохондриальном матриксе, что может привести к вторичному нарушению широкого спектра метаболических путей (Mitchell et al.)"

!!!!!!!!!!!!!

Другими словами, существует энзим, БГБ-дегидрогеназа, который делает БГБ. Однако нарушения в гене этого энзима не могут выявиться с легкостью, поскольку большинство людей вообще живут на углеводной диете, а дефицит БГБ может скрываться!!! Потому что даже ацетоацетат (АсАс) может достигать мозга, и такой дефицит будет совместим с жизнью (то есть давать какие-то нарушения, но недостаточные для выявления на ранних стадиях после рождения).

Важное из этой статьи также и это:

"Это может привести к увеличению отношения концентрации NADH и NAD + в митохондриальном матриксе, что может привести к вторичному нарушению широкого спектра метаболических путей"

Есть не одно исследование, намекающее на то, что у биполярников косячные митохондрии.

Не утверждаю, что у меня именно вот это всё, однако статья заставила меня крепко призадуматься.

Что если я - и есть тот самый "скрывающийся случай дефицита БГБ-дегидрогеназы"?

Ведь сказано же: "соотношение концентраций БГБ и AcAc по существу отражает степень окисления митохондриального матрикса" - у меня явно эти показатели реально скошены. Дыхалка меряет зашкаливающий ацетон (9.95 при строгом кето или даже голодании), а БГБ едва-едва колеблется над уровнем нуля.

Выявить, есть ли мутации в БГБ-дегидрогеназе, можно посредством ПЦР и последующего секвенирования. Легкий тест, если бы я была в своей Пхд-лабе сейчас, там была и возможность заказать праймеры без лишних вопросов, и секвенировать результат. Сейчас все сложнее, не уверена, могла бы - праймеры у нас не заказываются... если бы был поставлен на потом процесс заказа праймеров... секвенаторы у нас есть, я знаю как ими пользоваться, если бы вот были праймеры...

Впрочем, проблема моя может быть более сложной. Например, не ПОЛНЫЙ дефицит дегидрогеназы, а только частичный (моноаллельный) - тут уже вопрос с количеством энзима. Это выявить сложнее. Или же может быть мутация, которая разрушила не ВЕСЬ ген, а только часть (покосячила немного) - тогда нужен будет анализ на соответствие здоровым SNP... или может быть что какие-то другие участники этой конкретной химической реакции косячные, но не выявленные - что было бы самым сложным случаем - но мешают прохождению нормальной реакции.

Но блин...

Если бы я могла ДОАКАЗАТЬ, что я ничего не придумала, что вот есть ген, он косячный, реально косячный, посмотрите на последовательность - и вот откуда приступы, вот откуда жопа-то блин...

То в каком-то мире, гораздо лучше чем наш, в будущем, детей бы тестировали на этот ген, и блин... скольким жизням не пришлось бы испытывать тот ужас и кошмар, в котором я. Потому что - вы меня щас не переубедите уже, потому что у меня на руках цифры с мерялок - у меня блин косячный метаболизм. Просто метаболизм!! Просто дурацкие дегидрогеназы!! Которые можно было бы исправить. У будущих детей. Было бы желание.

П.С. Если вас кто-то спросит, вы за генетическое модифицирование эмбрионов или против, ответьте пожалуйста: "я ЗА!" От моего имени. Пожалуйста.

Предварительный вывод (частично подтвержденный) - у меня наблюдаются симптомы какого-то метаболического нарушения. Что это за нарушение, выяснить могут только более точные тесты, однако данных набралось достаточно, чтобы уже сейчас сказать, что мои проблемы РЕАЛЬНО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут идти тупо от нарушенного метаболизма. Или может не "только мои" и не от "тупо", а реально нарушенного метаболизма конкретного генетического характера.

Ну дак чо.

Химики-профессионалы, поправляйте, я ваще не спец в жировой органической химии.

Короче, у меня на руках есть

1) Измеритель ацетона в выдыхаемом воздухе, который меряет с точность до 0.1 (точность написана в инструкции плюс проверяла сама, ошибка действительно в пределах 0.1), который измеряет ацетон. Ацетон - это одно из кетоновых тел, которых всего три (или главных, или вообще, зависит от того что вы подразумеваете под термином "кетоновые тела", в диетологии их три). Это ацето-ацетат, ацетон и бета-гидроксибутират. При отсуствии кетоза должно быть 0.00 (что у меня наблюдается когда ем углеводы), при правильном кетозе 0.5-5, при кетоацидозе (опасно!) - от 5 и выше.

2) Измеритель бета-гидроксибутирата в крови, меряющий с точностью как минимум 0.3 (моль на литр), точнее сказать не могу, т.к. полоски к нему слишком дорогие, чтобы проводить очень много тестов. В инструкции написано, что все, что до единицы (то есть от 0.1 до 1) - это не кетоз, а кетоз это 1-5, а выше 5 это кетоацидоз.

Так вот.

Как помнят те, кто меня читает, все началось с того, что я попробовала кето-диету, и ее результаты были: мои приступы на время диеты прекратились. Однако в результате моего неумелого обращения с диетой (у меня на время пропал сон, я не знала что делать, вылетела с диеты, и всё покатилось), я вернулась на углеводы, НА КОТОРЫХ МНЕ ПЛОХО. Мне РЕАЛЬНО ПЛОХО на них.

Симптомы, которые меня саму встревожили во время диеты - это:

1) Отсутствие "прилива энергии", который должен был бы начаться через месяц-два СТРОГОЙ диеты, у меня его не было даже после двух месяцев. Вообще не было. Прилив энергии типа получается от того, что мозг начинает утилизировать производимый в крови тот самый магический бета-гидроксибутират, переходит на внутреннее топливо и ему становится ЩАСТЬЕ! Но я не могла померять свои БГБ в крови, так как у меня не было мерялки.

2) Слишком высокие показатели ацетона в дыхалке - измерятель показывал зашкаливающие цифры 9.95 - официальный максимум, который по инструкции типа означал "вызывайте скорую, у вас тяжелый диабетический кетоацидоз".

Так как во время диеты я, вопреки этому 9.95, чувствовала себя лучше чем сейчас (сейчас я просто умеренно ем эту херову, чертову

Я так нападаю на здоровую еду, потому что везде во всех интернетах написано типа "ой, вы тока ешьте правильно, цельные зерна, овощи, и будет вам щастье". Это ВООБЩЕ не принимает во внимание, что у людей могут быть скрытые проблемы. Как у меня. Ну неважно.

В общем меня все это возбудило, и я решила достать мерялку БГБ в крови, и с ней сесть на кето, и попробовать, чего и сделала (на всякий случай замечу, углеводы вообще стараюсь всегда есть по минимуму, сахар никогда, вообще строго всё очень, но даже минимальные количества углеводов - это жопа, я ПЛОХО себя чувствую, плохо блин!!!)

Так вот.

Результаты трехнедельного эксперимента по сидению на кето и измерению БГБ в крови и ацетона в дыхалке показали следующее.

Как только я перестаю есть ПОЛНОСТЬЮ (не ем двое суток) - у меня показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.1-0.3

Интерпретация: это говорит о том, что забор жиров из депо жировой ткани идет, жиры поступают в кровь, есть разбиение их на ацетоацетат и ацетон, однако почему-то нет ступеньки производства последнего магического компонента - БГБ.

Почему так говорю, потому что БГБ должен производиться из ацетоацетата с помощью одного энзима (БГБ-дегидрогеназы). Ацктон производится из ацетоацетата путем его декарбоксилирования (простите химики) из тоже ацетоацетата. БГБ и ацетоацетат могут конвертироваться друг в друга, однако при длительном сильном ограничении углеводов, вроде как, типа, количества БГБ должны возрастать в крови. Чего у меня не наблюдалось.

Если после голодания ем специально только СТРОГО КЕТО, то сразу после приема жиров (например, масло) у меня показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.5

Интерпретация: откуда-то поступает БГБ, либо его производство стимулируется поступлением чисто жировой пищи самой по себе, либо он откуда-то поступает из еды. В любом случае это из-за еды, я всплесков БГБ вообще не видела у себя без приема жиров. То есть на голодании у меня очень низкий, странно, патологически низкий БГБ.

Если съедаю что-то, содержащее хоть немного углеводов (мизерные количества) и белков (мало), например, одно яйцо, показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.1-0.2

Интерпретация: почему-то прием даже малых количеств углеводов или белков душит производство БГБ.

После 30 минут после яйца БГБ падает до 0.1 или 0.0.

Интерпретация: если был "заброс" белков, организм почему-то не производит БГБ, либо же через 30 минут после того как съем яйцо, которое либо стимулировало выработку БГБ, либо само содержало БГБ, его малые количества в крови иссякают, а нового не производится.

Если ем например рыбные консервы, в которых 0 содержания углеводов, и пятьдесят на пятьдесят белков и жиров, показатели такие:

Ацетон в дыхалке: 9.95

БГБ в крови: 0.1-0.2.

Интерпретация: поедание среднего или большого количества белков вместе с жирами в моем случае как-то препятствует образованию и удержанию в крови БГБ.

Эти низкие показатели БГБ сопровождаются слабостью, усталостью, но состояние даже при этом в целом ЛУЧШЕ, чем на углеводах - нет болей в животе и проблем с психикой (приступы).

Я нашла крайне интересную статью, в которой описываются врожденные нарушения жирового обмена.

Называется Inborn errors of ketogenesis and ketone body utilization

Статья не в открытом доступе, кому интересно, качацте с сай-хаба или университета, но там очень много терминов, через которые даже я (а я в общем-то спец по чтению био-статей) читала с большим трудом, т.к. очень много органической жировой химии.

В статье описывеается, что существуют несколько типов врожденного мутационного нарушения кетогенеза, и они следующие:

1) Дефицит 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase

2) Дефицит 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A lyase

3) SCOT deficiency

4) MAT (beta-ketothiolase) deficiency

Все эти врожденные нарушения выявляются легко, посколько они все связаны с понижением сахара в крови (которого у меня нет) или повышением кетоновых тел в крови и дополнительными серьезными неполадками в развитии (например, энцефалопатия), которых (доролнительных нарушений) у меня выявлено не было. А там написано что большинство пациентов с этими нарушениями выявляются в первый месяц после рождения, а чаще всего вообще в ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ рождения. Т.е. нарушения настолько серьезные.

Плюс, эта статья содержала крайне интересный абзац!

"Дефицит БГБ-дегидрогеназы - невыявленное нарушение??

AcAc (ацетоацетат), образующийся в кетогенезе, может быть преобразован в БГБ посредством реакции, катализируемой БГБ-дегидрогеназой (Marks et al. 1992). Хотя соотношение концентраций БГБ и AcAc по существу отражает степень окисления митохондриального матрикса, возможное влияние дополнительных переменных полностью не известно. Содержание энергии в 3HB лишь немного превышает содержание энергии в AcAc (Митчелл и др., 1995). Оба метаболита могут достигать мозг через транспортеры монокарбоксилата (Pierre and Pellerin 2005). Следовательно, вполне может быть, что генетический дефицит БГБ-дегидрогеназы (кодируемой геном BDH1) будет совместим с жизнью. У пораженных лиц AcAc должен быть сформирован как обычно, но БГБ должен по существу отсутствовать. Однако такой генетический дефект еще не выявлен. Это может привести к увеличению отношения концентрации NADH и NAD + в митохондриальном матриксе, что может привести к вторичному нарушению широкого спектра метаболических путей (Mitchell et al.)"

!!!!!!!!!!!!!

Другими словами, существует энзим, БГБ-дегидрогеназа, который делает БГБ. Однако нарушения в гене этого энзима не могут выявиться с легкостью, поскольку большинство людей вообще живут на углеводной диете, а дефицит БГБ может скрываться!!! Потому что даже ацетоацетат (АсАс) может достигать мозга, и такой дефицит будет совместим с жизнью (то есть давать какие-то нарушения, но недостаточные для выявления на ранних стадиях после рождения).

Важное из этой статьи также и это:

"Это может привести к увеличению отношения концентрации NADH и NAD + в митохондриальном матриксе, что может привести к вторичному нарушению широкого спектра метаболических путей"

Есть не одно исследование, намекающее на то, что у биполярников косячные митохондрии.

Не утверждаю, что у меня именно вот это всё, однако статья заставила меня крепко призадуматься.

Что если я - и есть тот самый "скрывающийся случай дефицита БГБ-дегидрогеназы"?

Ведь сказано же: "соотношение концентраций БГБ и AcAc по существу отражает степень окисления митохондриального матрикса" - у меня явно эти показатели реально скошены. Дыхалка меряет зашкаливающий ацетон (9.95 при строгом кето или даже голодании), а БГБ едва-едва колеблется над уровнем нуля.

Выявить, есть ли мутации в БГБ-дегидрогеназе, можно посредством ПЦР и последующего секвенирования. Легкий тест, если бы я была в своей Пхд-лабе сейчас, там была и возможность заказать праймеры без лишних вопросов, и секвенировать результат. Сейчас все сложнее, не уверена, могла бы - праймеры у нас не заказываются... если бы был поставлен на потом процесс заказа праймеров... секвенаторы у нас есть, я знаю как ими пользоваться, если бы вот были праймеры...

Впрочем, проблема моя может быть более сложной. Например, не ПОЛНЫЙ дефицит дегидрогеназы, а только частичный (моноаллельный) - тут уже вопрос с количеством энзима. Это выявить сложнее. Или же может быть мутация, которая разрушила не ВЕСЬ ген, а только часть (покосячила немного) - тогда нужен будет анализ на соответствие здоровым SNP... или может быть что какие-то другие участники этой конкретной химической реакции косячные, но не выявленные - что было бы самым сложным случаем - но мешают прохождению нормальной реакции.

Но блин...

Если бы я могла ДОАКАЗАТЬ, что я ничего не придумала, что вот есть ген, он косячный, реально косячный, посмотрите на последовательность - и вот откуда приступы, вот откуда жопа-то блин...

То в каком-то мире, гораздо лучше чем наш, в будущем, детей бы тестировали на этот ген, и блин... скольким жизням не пришлось бы испытывать тот ужас и кошмар, в котором я. Потому что - вы меня щас не переубедите уже, потому что у меня на руках цифры с мерялок - у меня блин косячный метаболизм. Просто метаболизм!! Просто дурацкие дегидрогеназы!! Которые можно было бы исправить. У будущих детей. Было бы желание.

П.С. Если вас кто-то спросит, вы за генетическое модифицирование эмбрионов или против, ответьте пожалуйста: "я ЗА!" От моего имени. Пожалуйста.

|

|

важное |

Спасибо всем, кто поздравил. Для меня это было очень тяжелое деньрожденье, из-за того что тяжело осознавать то место, в которое меня закинула жизнь. На один из предыдущих постов мне написали такой комментарий (даже два - а уж сколько людей так ДУМАЮТ, по жизни, наверное... наверное большинство). А я в детстве читала рассказ, который мне глубоко запал в душу. Вот уж никогда не думала, что он мне станет таким... большим-близким, что ли.

Коммент к посту был: "да, именно. у меня друг страдает эпилепсией, но периодически отказывается лечиться, и пытается слезть с таблеток. Заканчивается всё печально, приступы, скорая, зашиваем шрамы от падений. И первые несколько раз ты ужасно беспокоишься, а потом понимаешь, что это вне твоего контроля. Даже если напоминать три раза в день, он может врать и не пить таблетки. Отказываться идти к врачу. Возможно, эти изменения в характере тоже следствие болезни, но я не знаю, что могу ещё сделать. Человек дееспособный, сам загоняет себя в такие условия, и единственно что можно сделать - вздохнуть и отступить. Это тяжело на самом деле, понимать собственную беспомощность..."

И вывод из этого, по отношению ко мне, моей жизни, моим проблемам - это "вздохнуть и отступить". Т.е. бросить меня с моими проблемами.

Так вот. Рассказ Анатолия Алексина, который почему-то считается детским писателем. Хотя рассказы у него совсем не детские - наоборот, очень взрослые темы. В рассказе говорится о том, что можно по-другому.

Просто цитирую рассказ, сокращенно.

--Раздел имущества--

Я знала, что прежде существовали "родовые поместья", "родовые устои", "родовая знать"...

А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших меня врачей, "ограниченного характера". Характер был "ограниченный", а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей. Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники. Прославиться можно разными способами!

Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого движения акушера зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Суриков или Поленов не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут

приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае минутной ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.

В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла ни малейшей склонности "к перемене мест".

На это обратили внимания в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.

"Первая и последняя!" - называл ее шестидесятилетний жених.

- Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, -

впоследствии рассказывала мне бабушка. - Но между нами ничего не было.

- Совсем ничего? - цепко спросила я.

- Кажется, был... один поцелуй.

- Именно в семнадцать?

Бабушка кивнула.

- Синхронное - воскликнула я. - У меня тоже в семнадцать...

- И я ничего не знала?!

- Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы землетрясением. А так, видишь... все живы-здоровы. Хотя мама, как говорится, оказалась непосредственной свидетельницей.

- Каким образом?

- Увидела из окна.

Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет - и сразу готов диагноз: "Ты больна?", "Ты получила тройку?" Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действовавшее средство: "Ничего страшного!"

Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг моей жизни, ничто уже не могло выглядеть страшным.

Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.

- В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на развод!

Мама отговаривала ее от "неверного шага".

- Это противоестественно! - восклицала она. - Природой для всего установлены свои сроки.

Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.

- Но и от окружающей среды приходится охранять! - уверяла она бабушку. - Что ж получается? Всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!

Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне.

И бабушка не пошла под венец.

- Правильно сделала! - сказала я, впервые услышав от нее эту историю.

- В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?

- Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.

- Почему же тогда...

- А ты? - перебила меня бабушка.

И больше я не задавала дурацких вопросов.

Бабушка была папиной мамой.

А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасать.

В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.

Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.

Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.

По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.

- Вот ты не веришь, что можешь научиться читать, - воспитывала меня бабушка. - А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.

- Все ночи?!

- Почти. Помогала им как могла. Иногда удерживала, не отпускала.

- Куда?

- На тот свет... И заодно подрабатывала.

Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но отец однажды сказал:

- Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже... Чтобы в театр ходил, в кино.

Бабушка хотела, чтобы и я была "не хуже других". Это стало ее основным желанием.

Она рассталась со своей больницей.

- Это подвиг - оставить любимое дело! - сказала мама.

- Я, конечно, привыкла... - ответила бабушка. - Но ничего страшного.

- Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.

Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.

Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили.

Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.

- Ничего страшного! - уверяла она. - Даже имя твое говорит об этом.

Меня зовут Верой.

Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра.

Мне трудно было ходить, а она просила:

- Сбегай-ка за газетой!

Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.

У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми, туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит "ничего страшного".

Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.

Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.

Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. "При ней можно!" - слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.

Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие телефонные звонки маминой мамы. По тому, как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи.

А бабушка как ни в чем не бывало говорила:

- Принеси-ка коробку с нитками. Будем шить и учить стихи.

Мне становилось легче.

Никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития.

Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через веревочку.

- Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину? - с некоторым опасением сказала мама.

- Ничего страшного, - ответила бабушка.

Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка же заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что "Карл у Клары украл кораллы", я должна была сообщать ей, словно сотруднику угрозыска, ежедневно.

- Вы хотите овладеть программой-максимум! - продолжала словесно рукоплескать мама. - Мы этого никогда не забудем.

Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.

Она занималась этим целыми днями, и я могла бы возненавидеть ее. Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения. Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний - спокойным голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку и дарит

надежду.

Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете "мама", я стала называть ее "мамой Асей": у бабушки было редкое имя Анисия.

- Крестьянское имя, - объяснила она.

Руки у нее тоже были крестьянские - иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками.

Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.

Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама думала то же, что я:

- Она подарила тебе, как пишут в газетах, "второе рождение". И поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно! - Мама любила слово "бесспорно". И в самом деле никто спорить с ней не решался.

- Я сама буду называть ее твоей "мамой Асей". Ты хочешь?

Исполнение любых желаний - привилегия больного ребенка. Но я возразила:

- Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.

- Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное, не расходовать

нервы!

У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.

- Старшая, но нестарая, - объяснила мне бабушка. - Выглядит куда лучше меня: всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.

- Как раз это опасней всего, - включился в разговор папа. - Опасней всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол. Иначе внутреннее самосожжение происходит... Самосожжение!

Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте, и поэтому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно.

Мама иногда даже переспрашивала:

- Сколько... сколько она собрала грибов?

Бабушка находила соответствующее место в письме.

- Сколько она наварила банок варенья?

Бабушка вновь водила пальцем по строчкам.

Мама могла бы и не интересоваться этими цифрами, потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье отправлялось по нашему домашнему адресу.

- Куда нам столько? - ахала мама. И аккуратно размещала банки в холодильнике и на балконе.

Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама

подчеркивала:

- Это от тети Мани!

Если же к папе приходили друзья и грибы становились "грибками", за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было приятно:

- Не зря Манечка спину гнула. Удовольствие людям!

Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осиротели.

- Она, старшая, выходила меня... Не дала росточку засохнуть без тепла и без влаги.

- Как ты мне?

- Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессора!

- Нет... Без тебя бы засохла, - с уверенностью ответила я.

По предсказаниям бабушки ее старшая сестра должна была "пить воздух" лет до ста, если не дольше. Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был только наш адрес. Бабушку же она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из щелей. Потом ее сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь это стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врачи объяснили.

- Стало быть, у Мани склероз, - сказала бабушка. И добавила, первый раз изменив себе: - Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.

- В молодости чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно, прямо пропорционально, - сказала мама. - А в старости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покоя.

- Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких, - ответила бабушка. - На кого болезнь раньше навалится, никому из нас не известно!

Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.

- Никогда не кричала она. Вот и результат, - пробормотал папа. - Вот и результат.

- Что поделаешь... Надо ехать в деревню, - сказала бабушка. И, вроде бы извиняясь, обратилась ко мне: - Ничего страшного: вас будет трое. А она там одна.

И сразу пошла собираться.

Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой...

Я почувствовала это - и уже не нарочно споткнулась на ровном месте. От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без бабушки все погибнет, разрушится.

Мама и папа панически испугались.

- Придумайте что-нибудь! - невнятно просила я их.

- Мы умоляем тебя: успокойся! - вталкивая мне в рот пилюлю и заставляя запить ее водой, причитала мама. - Выход, бесспорно, есть. Пусть тетя Маня приедет сюда. К нам... Хоть сегодня!

- Разумеется, мы будем рады, - привычно поддержал ее папа. - Мы будем рады.

С этой вестью я заспешила в коридор, где бабушка собирала вещи.

Мама и папа примчались вслед за мной.

- Тетя Маня будет жить здесь, в нашем доме, - торжественно объявила мама. - То, что дорого вам, дорого и нам, Анисия Ивановна! Это бесспорно. Иначе не может быть.

- Я тоже поеду в деревню... Мы вместе привезем тетю Маню.

- Пожалуйста! - с ходу разрешила мне мама. - Только не волнуйся. Тебя нельзя расходовать нервы.

Никогда еще не была я так благодарна своим родителям. А они, перепуганные моей истерикой, через день собрали консилиум. Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно шепотом предупреждала, что это "самое большое светило". На сей раз "самые большие светила" собрались все вместе. Просто слепило в глазах!

Со мной беседовали, меня разглядывали, ощупывали, будто собирались купить за очень высокую цену. Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни все светила стали, как говорится, друзьями дома. Мама считала это своей психологической победой, потому что к каждому профессорскому характеру ей удалось подобрать ключ.

Потом мы с мамой и папой - бабушка при этих исследованиях никогда не присутствовала - вышли в смежную комнату.

Мы ждали приговора... А получили награду. Консилиум объявил, что практически я здорова. Но что поехать на время в деревню было бы хорошо!

- Это нанесло бы последний удар по ее болезни, - сказал, поощрительно поглаживая меня по макушке, один из друзей нашего дома.

На следующий день мы с бабушкой отправились наносить последний удар.

Девять с половиной часов мы ехали в поезде, а затем, от станции до деревни, еще три часа на попутном грузовике.

Мы обе сидели в шоферской кабине.

- Ничего страшного: в тесноте, да не в обиде, - сказала бабушка.

Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, шофер налег спиной на сиденье и нервно затормозил: он не ожидал, что на улице будет столько людей.

Люди возвращались с кладбища... Только что похоронили тетю Маню.

Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги. Рядом с двумя другими крестами. На самом кладбище уже не было места. Тетя Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба, который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами.

Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы, на дуб, так долго, что я тронула ее за руку.

- Что ж телеграмму-то не послали? Не дали проститься, - сказала она.

Оказалось, что сосед тети Мани, знавший наш адрес, уехал куда-то на месяц к родным. Так получилось.

- Меня пусть тоже сюда... - сказала бабушка. - Я с Маней хочу. Не пугайся моих слов. Но запомни их, ладно?

Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась. Хотя о смерти до той поры никогда не думала.

- Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай, подольше... А я сейчас вот как решила: когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай.

Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо: не знали, как написать о смерти.

Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.

- Соскучилась, - сказала бабушка. И стала искать очки.

Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух:

- "Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений! Спешу написать вам лично, а Верочке пошлю письмо завтра..."

Я остановилась. Но бабушка махнула рукой:

- Читай... Ничего страшного.

- "Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь: думала, думала. Наутро поехала советоваться с профессорами, и в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я, бесспорно, должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас: во имя Верочкиного здоровья! Я подумала - и врачи, увы, со мной согласились, - что постоянное общение со столь больным и, простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может пагубно отразиться на Вериной нервной системе. Можем ли мы, имеем ли право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стоического труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы? Согласитесь: бесспорно, нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше... И все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани нежелателен, а точней, невозможен. Не могу и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой, но..."

Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум решил, что практически я здорова.

"Практически..." Почему-то именно это слово, возникнув в памяти, настойчиво повторялось, не уходило.

Мама не знала о смерти тети Мани и немного поторопилась. Она имела возможность выглядеть красиво. И лишилась этой возможности. А ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни - одна из главных человеческих слабостей. Так мне казалось...

На том решающем консилиуме врачи говорили, что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар... Не по болезни: ее ведь практически уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро платят добром. По крайней мере близкие мне люди, которых я хотела не только любить (я их очень любила!), но и уважать тоже.

Удар этот не был последним... Я бы даже сказала, что он был первым.

Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах.

Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно: цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждой из нас по цветку.

Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела, мама принялась чересчур бурно восхвалять ее человеческие достоинства.

- Это было такое сердце! Такое сердце! - повторяла она, поглядывая на пустые банки из-под грибов и варенья.

Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего письма и узнала о кресте на холмике под неохватным, израненным дубом.

Мама упорно настаивала, чтобы мы ее "правильно поняли". Но я знала: об этом просят тогда, когда поступают неправильно.

Наконец очередь дошла до моего внешнего вида:

- Тебя узнать невозможно! Этот месяц в деревне просто преобразил тебя.

- Месяц в деревне, - вполголоса подключился папа. - Так можно было бы назвать оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не назвал...

- А знаешь, какой тебя ждет сюрприз? - вновь перехватила инициативу мама. - Врачи разрешили тебе перейти в обычную, нормальную школу. Правда, на один класс ниже. Но в нормальную!

Мама уже не просто "заглаживала", а старалась, чтобы мы, ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме.