пост-реалистический пессимизм - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://aridmoors.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://aridmoors.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Без заголовка |

Story

Моя самая большая ошибка была в том, что я верила не в те вещи, в которые надо. Я верила, что работа ученого - это правильная постановка научной проблемы, постановка гипотезы, определение задач, которые нужны для ее решения, обладание необходимыми экспериментальными навыками для совершения тех экспериментов, которые требуются для решения этой задачи, успешное проведение экспериментов и нахождение истины этим путем. Это неправда. И никто в начале моей карьеры не сказал мне правду. Правда - это что работа ученого заключается в написании как можно большего количества статей с как можно большим импакт-фактором. Всё. Все остальное факультативно.

Когда я была на экзаменах в Киотскую лабу и на собеседовании, пожилые и уважаемые профессора задали мне вопрос:

- Что ты считаешь главным для ученого?

Я ответила:

- Ну... я считаю, что правильно задать вопрос - это значит получить половину его решения.

Пожилой профессор с радостью воскликнул:

- Вот!! Правильно задать вопрос!!

Меня взяли.

Но это была неправда. И профессор, который так воскликнул, принадлежал к тому поколению ученых, которые еще могли публиковать 7 статей на стадии PhD, потому что тогда не требовалось столько экспериментов для каждой статьи, ревьюеры еще не были настолько измотаны, чтобы не понимать статей в процессе их рецензирования, и не требовали столько дополнительных экспериментов "для еще лучшего доказательства вашей гипотезы" (цитата из статьи в Nature). Он принадлежал к поколению ученых, которых называли "профессор" сразу после получения PhD, потому что само понятие постдока в Японии тогда еще не существовало, и следующий этап после PhD был получение должности ассистент-профессора.

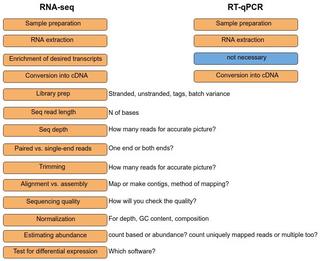

Когда я делала свои первые исследования в Киотском университете, постдок-француженка, с которой я немного общалась, сказала мне: "твоя главная задача - это набрать как можно большее количество навыков; это самое главное твое имущество. Учись всему, до чего ты только сможешь дотянуться". Я поверила ей - ведь она была старше и опытнее - и сделала всё, чтобы "выучиться всему, до чего только смогу дотянуться". Я выучилась огромному количеству навыков. В результате сейчас я могу делать практически всё, что может вообще делать в лаборатории молекулярный биолог, любую работу с ДНК, плазмидами, клетками, реагентами, интерферирующей РНК, квантификационной ПЦР, вестерн-блотами, you name it, но даже и не это самое главное. После того, как я научилась делать столько вещей, я перешла на следующую ступень: мне ВООБЩЕ стало непонятно, как кто-либо может не сделать какой-то молекулярно-биологический эксперимент. Я поняла, как искать литературу по любому эксперименту - любому, которого ты даже никогда не делал - как прогнозировать возможные проблемы и предсказывать их ДО проведения эксперимента и как проводить этот эксперимент совершенно самостоятельно.

Мне стало непонятно, когда меня спрашивают:

- Что ты можешь делать в лаборатории?

Мне стало хотеться ответить:

- Да вы скажите что вам надо, что надо то и сделаю, и ни разу вас не спрошу, принесу результат и всё. Как можно не мочь чего-то сделать, когда всё по таким одинаковым протоколам и принципам, и вся информация доступна сейчас в мануалах компаний, исчерпывающая, любые вопросы на форумах, любые.

Но и это была ошибка. Никто не сказал мне главной истины: уметь делать эксперименты, или даже уметь планировать неизвестные тебе эксперименты - и это не главное. Француженка была неправа. Она не сказала мне главной истины - жуткой фразы, известной каждому биологу: if you haven't published it - you haven't done it. Если ты это не опубликовал - ты этого не делал. Когда я писала свои 100 резюме, чтобы найти позицию в Швейцарии после Киото, я наивно писала все свои навыки - внушительный список, в который действительно входили вещи, которые я все в реальности делала и умела делать. В результате мне попросту... не верили. Ну не верили они, что человек столько сделал за период своего Master's. Я не могла им объяснить, что я просто была очень активной и выучила вообще всё, что было доступно в той лабе; что я в самом деле сделала всё, что от меня зависело, чтобы научиться всему, до чего могла дотянуться.

Меня спрашивали на собеседовании странные вопросы:

- Ну вот у тебя тут такой список, а что из этого ты действительно делала?

Я говорила честно:

- Всё. Я не написала ни одного эксперимента, которого я не делала в реальности.

Мне отвечали:

- Спасибо, вы нам не подходите.

Я не знала тогда, и никто мне не объяснил, что цель любого эксперимента - это не ответить на вопрос. Это сделать рисунок для статьи. Чтобы твое имя потом появилось в этой статье. Я не видела тогда еще внушительных полок в кабинете сенсея, на которых стояли папки и папки с забытыми и сврнутыми проектами, и не знала, что мои эксперименты пойдут в одну из таких папок, и никогда не станут известны никому в мире, потому что нет системы, в которой ты мог бы просто публиковать отдельные эксперименты, маленькие ответы на свои конкретные маленькие вопросы. Не было тогда журнала Science Matters, не было попыток организовать такие платформы, где можно отследить конкретную работу каждого ученого в реальном времени. Не знала я, что делать эксперименты и отвечать на вопросы - это значит попасть в одну из таких папок, и тебе никто не будет верить, что ты что-то сделал, ответил на какой-то маленький вопрос; потому что "если ты это не опубликовал - ты этого не делал". И у меня не было тогда понимания, что главное - это написать и опубликовать статью, и что это и есть "работа ученого" в нашем реальном мире.

Эта истина дошла до меня гораздо позже. Это было на том этапе, когда я попала в лабу, работающую с микроскопами, и к тому времени уже умела делать не только молекулярную биологию, но и обращаться с мышами, проводить необходимую документацию по SPF, работать с компьютерными системами учета животных, создавать очень сложные кросс-бридовые модели мышей, скрещивать, генотипировать, содержать виварий так, чтобы исключить возможность утери любой колонии в результате контаминации отдельных клеток, импортировать мышей в соответствии с локальными законами; когда я уже умела создавать ОХРЕНЕННЫЕ фотографии на конфокальном микроскопе, обычном микроскопе, высокоскоростном атомном микроскопе... но все это было неважно. Потому что до меня наконец дошла истина.

Кто-то может опубликовать твой проект раньше тебя (как случилось со мной), а в науке нет места (журнала), где ты мог бы просто опубликовать повтор чужого эксперимента. Тогда этого совсем не было - сейчас есть попытки отдельных журналов сделать правило, что ты можешь опубликовать аналогичный проект в течение 6 месяцев после первой публикации твоего конкурента. Тогда этого не было. Столько людей кричало о "невоспроизводимости экспериментов в науке" - но нигде не было места, где можно было бы показать эту вопроизводимость. И я не могла ничего сделать с теми результатами, которые повторяли результаты конкурентов. И да, это были такие же результаты, они воспроизводились. У меня слетел мой любымиый проект с мышами, а также слетели розовые очки с глаз. И еще - мне оставалось всего полтора года до окончания PhD, и за эти полтора года мне надо было напечатать две научные статьи, требование университета.

Вот тогда я поняла значение еще одной страшной фразы, известной любому биологу: publish or perish. "Публикуй или умрешь". У меня оставалось всего полтора года до окончания, мне нужно было защититься в срок, а это значит, что первую статью нужно было написать и опубликовать в течение ближайшего полугода. Потому что еще одну истину - что процесс рецензирования занимает месяцы, и может занимать годы (как бы это ни показалось странным обычным людям) - я уже знала. И я за полгода создала новый проект, в области, которая действительно позволила бы мне с нуля написать и опубликовать две статьи в течение полутора лет. И я опубликовала первую статью и успела написать и подать вторую. Без помощи руководителя. Потому что когда я пришла к руководителю с этим вопросом - что мне делать, чтобы опубликовать две статьи в течение полутора лет, он сказал:

- Извини, у меня сейчас нет мыслей по этому поводу.

Так тоже бывает.

И написала я эти статьи совершенно в одиночку. И прошла через весь ад peer-review для первой статьи, и сейчас справляюсь со вторым. Адом.

Но я поняла уже тогда - тогда, когда мышиный проект был отброшен - что я не успеваю. Что, как сказала шахматная королева, "в нашей стране нужно бежать изо всех сил только для того, чтобы оставаться на том же самом месте". И у меня не хватило сил бежать быстрее.

Потому что есть еще проблемы - и это очень глубокие и серьезные проблемы. Это непонимание старшим поколением ученых младшего поколения. Это совершенно разные условия, в которых находятся эти два поколения. Это требования страшего поколения, чтобы у тебя была story, или как они выражаются, continuity, логическая красивость твоих научных измышлений, некий имидж-образ, в котором ты, как расивый рыцарь, поступательно двигаешься в развитии одной какой-то глобальной идеи, и все твои статьи красиво вписываются в эту красивую картинку. Нельзя прыгать с одного проекта на другой - нужно создать имидж, что ты ставишь глобальные вопросы в одной какой-то области и отвечаешь на них последовательно и непрерывно, и в этой точке зрения нет места всем реальным проблемам реальной жизни молодого поколения, которому нужно публиковать, публиковать, публиковать. При этом ты еще должен быть "страшно увлечен", "посвящен" этой проблеме, и все твои навыки должны показывать, что всю твою жизнь ты хотел делать именно это и ничего другого. Идиллический мир чистой науки, в котором живут пожилые профессора, но которого больше не существует в реальности.

Вчера мне пришел ответ на резюме, котрое я послала на одну вакансию.

- Извините за задержку с ответом на ваше письмо. Я прочитал документы, которые вы мне послали. Я уважаю вашу сильную волю и ваши способности делать эксперименты. Я также уважаю то, что вы кажетесь необычайно умной. Тем не менее, ученый должен иметь публикации, показывающие его долгий путь к одному научному вопросу, и вы должны иметь story, которая поддерживается вашими научными публикациями. Я глубоко сожалею, что у вас нет необходимых публикаций, и ваши усилия не были завершены и опубликованы, хотя и были интересны. Поэтому я не могу вас принять.

Это письмо, по сути - квинтессенция проблемы. Проблемы столкновения двух поколений ученых, одно из которых росло в одних экономических условиях, а другое растет в совершенно других. Это письмо, полностью демонстрирующее нежелание старшего поколения вникать в реальность младшего поколения. Это утверждение устаревших принципов, которые в современном мире представляют собой мыльный пузырь. Радугу и пони, как выражаются в интернете. И эти радуга и пони определяют жизнь или смерть реальных людей. Судьбу талантов или упорных.

Традиционно (в соответствии с современными тенденциями) пой пост должен под конец содержать рубрику "решение проблемы". Мне даже грустно сознавать, что и это мы тоже утратили: способность писать о проблеме и не быть обязанным предлагать ее решение. Тем не менее.

Решение, как было замечено многократно (и как описывает мой предыдущий пост) - это радикальное реформирование института науки человечества. Это не вопрос выбора; это вопрос уже случившейся катастрофы, такой, как глобальное изменение климата. Перемены случатся. Они неминуемо будут. They are upon us. Так же, как изменение климата.

Мы должны будем реформировать сам способ занятия наукой. Придумать другие инструменты для коммуникации между учеными - не прообраз бумажной статьи. Мы должны будем найти новые способы оценки вклада каждого индивидуального ученого в науку - и это должен быть не импакт-фактор. Мы должны будем придумать способы борьбы с фальсификацией исследований (которая, положа руку на сердце, возникает почти исключительно из-за давления на ученых) - возможно, это будут системы учета экспериментов в реальном времени. Возможно, это будут новые журналы, которые позволят публиковать провалившиеся эксперименты или эксперименты-подтверждения уже ранее сделанной кем-то работы. Мы должны будем так или иначе освободиться от давления журналов - бизнеса, который на данном этапе привел науку в глубокий тупик. В любом случае, новый век требует признания нависшей над нами реальности. Мы не можем - но, самое главное, мы не должны - функционировать по модели publish or perish, мы должны найти пути возвращения к другой истине - что работа ученого заключается в нахождении истины. В постановке экспериментов для ответа на вопросы, которые задает реальность.

П.С. Расшаривайте кто может и кто считает нужным. Если вы ученый.

Моя самая большая ошибка была в том, что я верила не в те вещи, в которые надо. Я верила, что работа ученого - это правильная постановка научной проблемы, постановка гипотезы, определение задач, которые нужны для ее решения, обладание необходимыми экспериментальными навыками для совершения тех экспериментов, которые требуются для решения этой задачи, успешное проведение экспериментов и нахождение истины этим путем. Это неправда. И никто в начале моей карьеры не сказал мне правду. Правда - это что работа ученого заключается в написании как можно большего количества статей с как можно большим импакт-фактором. Всё. Все остальное факультативно.

Когда я была на экзаменах в Киотскую лабу и на собеседовании, пожилые и уважаемые профессора задали мне вопрос:

- Что ты считаешь главным для ученого?

Я ответила:

- Ну... я считаю, что правильно задать вопрос - это значит получить половину его решения.

Пожилой профессор с радостью воскликнул:

- Вот!! Правильно задать вопрос!!

Меня взяли.

Но это была неправда. И профессор, который так воскликнул, принадлежал к тому поколению ученых, которые еще могли публиковать 7 статей на стадии PhD, потому что тогда не требовалось столько экспериментов для каждой статьи, ревьюеры еще не были настолько измотаны, чтобы не понимать статей в процессе их рецензирования, и не требовали столько дополнительных экспериментов "для еще лучшего доказательства вашей гипотезы" (цитата из статьи в Nature). Он принадлежал к поколению ученых, которых называли "профессор" сразу после получения PhD, потому что само понятие постдока в Японии тогда еще не существовало, и следующий этап после PhD был получение должности ассистент-профессора.

Когда я делала свои первые исследования в Киотском университете, постдок-француженка, с которой я немного общалась, сказала мне: "твоя главная задача - это набрать как можно большее количество навыков; это самое главное твое имущество. Учись всему, до чего ты только сможешь дотянуться". Я поверила ей - ведь она была старше и опытнее - и сделала всё, чтобы "выучиться всему, до чего только смогу дотянуться". Я выучилась огромному количеству навыков. В результате сейчас я могу делать практически всё, что может вообще делать в лаборатории молекулярный биолог, любую работу с ДНК, плазмидами, клетками, реагентами, интерферирующей РНК, квантификационной ПЦР, вестерн-блотами, you name it, но даже и не это самое главное. После того, как я научилась делать столько вещей, я перешла на следующую ступень: мне ВООБЩЕ стало непонятно, как кто-либо может не сделать какой-то молекулярно-биологический эксперимент. Я поняла, как искать литературу по любому эксперименту - любому, которого ты даже никогда не делал - как прогнозировать возможные проблемы и предсказывать их ДО проведения эксперимента и как проводить этот эксперимент совершенно самостоятельно.

Мне стало непонятно, когда меня спрашивают:

- Что ты можешь делать в лаборатории?

Мне стало хотеться ответить:

- Да вы скажите что вам надо, что надо то и сделаю, и ни разу вас не спрошу, принесу результат и всё. Как можно не мочь чего-то сделать, когда всё по таким одинаковым протоколам и принципам, и вся информация доступна сейчас в мануалах компаний, исчерпывающая, любые вопросы на форумах, любые.

Но и это была ошибка. Никто не сказал мне главной истины: уметь делать эксперименты, или даже уметь планировать неизвестные тебе эксперименты - и это не главное. Француженка была неправа. Она не сказала мне главной истины - жуткой фразы, известной каждому биологу: if you haven't published it - you haven't done it. Если ты это не опубликовал - ты этого не делал. Когда я писала свои 100 резюме, чтобы найти позицию в Швейцарии после Киото, я наивно писала все свои навыки - внушительный список, в который действительно входили вещи, которые я все в реальности делала и умела делать. В результате мне попросту... не верили. Ну не верили они, что человек столько сделал за период своего Master's. Я не могла им объяснить, что я просто была очень активной и выучила вообще всё, что было доступно в той лабе; что я в самом деле сделала всё, что от меня зависело, чтобы научиться всему, до чего могла дотянуться.

Меня спрашивали на собеседовании странные вопросы:

- Ну вот у тебя тут такой список, а что из этого ты действительно делала?

Я говорила честно:

- Всё. Я не написала ни одного эксперимента, которого я не делала в реальности.

Мне отвечали:

- Спасибо, вы нам не подходите.

Я не знала тогда, и никто мне не объяснил, что цель любого эксперимента - это не ответить на вопрос. Это сделать рисунок для статьи. Чтобы твое имя потом появилось в этой статье. Я не видела тогда еще внушительных полок в кабинете сенсея, на которых стояли папки и папки с забытыми и сврнутыми проектами, и не знала, что мои эксперименты пойдут в одну из таких папок, и никогда не станут известны никому в мире, потому что нет системы, в которой ты мог бы просто публиковать отдельные эксперименты, маленькие ответы на свои конкретные маленькие вопросы. Не было тогда журнала Science Matters, не было попыток организовать такие платформы, где можно отследить конкретную работу каждого ученого в реальном времени. Не знала я, что делать эксперименты и отвечать на вопросы - это значит попасть в одну из таких папок, и тебе никто не будет верить, что ты что-то сделал, ответил на какой-то маленький вопрос; потому что "если ты это не опубликовал - ты этого не делал". И у меня не было тогда понимания, что главное - это написать и опубликовать статью, и что это и есть "работа ученого" в нашем реальном мире.

Эта истина дошла до меня гораздо позже. Это было на том этапе, когда я попала в лабу, работающую с микроскопами, и к тому времени уже умела делать не только молекулярную биологию, но и обращаться с мышами, проводить необходимую документацию по SPF, работать с компьютерными системами учета животных, создавать очень сложные кросс-бридовые модели мышей, скрещивать, генотипировать, содержать виварий так, чтобы исключить возможность утери любой колонии в результате контаминации отдельных клеток, импортировать мышей в соответствии с локальными законами; когда я уже умела создавать ОХРЕНЕННЫЕ фотографии на конфокальном микроскопе, обычном микроскопе, высокоскоростном атомном микроскопе... но все это было неважно. Потому что до меня наконец дошла истина.

Кто-то может опубликовать твой проект раньше тебя (как случилось со мной), а в науке нет места (журнала), где ты мог бы просто опубликовать повтор чужого эксперимента. Тогда этого совсем не было - сейчас есть попытки отдельных журналов сделать правило, что ты можешь опубликовать аналогичный проект в течение 6 месяцев после первой публикации твоего конкурента. Тогда этого не было. Столько людей кричало о "невоспроизводимости экспериментов в науке" - но нигде не было места, где можно было бы показать эту вопроизводимость. И я не могла ничего сделать с теми результатами, которые повторяли результаты конкурентов. И да, это были такие же результаты, они воспроизводились. У меня слетел мой любымиый проект с мышами, а также слетели розовые очки с глаз. И еще - мне оставалось всего полтора года до окончания PhD, и за эти полтора года мне надо было напечатать две научные статьи, требование университета.

Вот тогда я поняла значение еще одной страшной фразы, известной любому биологу: publish or perish. "Публикуй или умрешь". У меня оставалось всего полтора года до окончания, мне нужно было защититься в срок, а это значит, что первую статью нужно было написать и опубликовать в течение ближайшего полугода. Потому что еще одну истину - что процесс рецензирования занимает месяцы, и может занимать годы (как бы это ни показалось странным обычным людям) - я уже знала. И я за полгода создала новый проект, в области, которая действительно позволила бы мне с нуля написать и опубликовать две статьи в течение полутора лет. И я опубликовала первую статью и успела написать и подать вторую. Без помощи руководителя. Потому что когда я пришла к руководителю с этим вопросом - что мне делать, чтобы опубликовать две статьи в течение полутора лет, он сказал:

- Извини, у меня сейчас нет мыслей по этому поводу.

Так тоже бывает.

И написала я эти статьи совершенно в одиночку. И прошла через весь ад peer-review для первой статьи, и сейчас справляюсь со вторым. Адом.

Но я поняла уже тогда - тогда, когда мышиный проект был отброшен - что я не успеваю. Что, как сказала шахматная королева, "в нашей стране нужно бежать изо всех сил только для того, чтобы оставаться на том же самом месте". И у меня не хватило сил бежать быстрее.

Потому что есть еще проблемы - и это очень глубокие и серьезные проблемы. Это непонимание старшим поколением ученых младшего поколения. Это совершенно разные условия, в которых находятся эти два поколения. Это требования страшего поколения, чтобы у тебя была story, или как они выражаются, continuity, логическая красивость твоих научных измышлений, некий имидж-образ, в котором ты, как расивый рыцарь, поступательно двигаешься в развитии одной какой-то глобальной идеи, и все твои статьи красиво вписываются в эту красивую картинку. Нельзя прыгать с одного проекта на другой - нужно создать имидж, что ты ставишь глобальные вопросы в одной какой-то области и отвечаешь на них последовательно и непрерывно, и в этой точке зрения нет места всем реальным проблемам реальной жизни молодого поколения, которому нужно публиковать, публиковать, публиковать. При этом ты еще должен быть "страшно увлечен", "посвящен" этой проблеме, и все твои навыки должны показывать, что всю твою жизнь ты хотел делать именно это и ничего другого. Идиллический мир чистой науки, в котором живут пожилые профессора, но которого больше не существует в реальности.

Вчера мне пришел ответ на резюме, котрое я послала на одну вакансию.

- Извините за задержку с ответом на ваше письмо. Я прочитал документы, которые вы мне послали. Я уважаю вашу сильную волю и ваши способности делать эксперименты. Я также уважаю то, что вы кажетесь необычайно умной. Тем не менее, ученый должен иметь публикации, показывающие его долгий путь к одному научному вопросу, и вы должны иметь story, которая поддерживается вашими научными публикациями. Я глубоко сожалею, что у вас нет необходимых публикаций, и ваши усилия не были завершены и опубликованы, хотя и были интересны. Поэтому я не могу вас принять.

Это письмо, по сути - квинтессенция проблемы. Проблемы столкновения двух поколений ученых, одно из которых росло в одних экономических условиях, а другое растет в совершенно других. Это письмо, полностью демонстрирующее нежелание старшего поколения вникать в реальность младшего поколения. Это утверждение устаревших принципов, которые в современном мире представляют собой мыльный пузырь. Радугу и пони, как выражаются в интернете. И эти радуга и пони определяют жизнь или смерть реальных людей. Судьбу талантов или упорных.

Традиционно (в соответствии с современными тенденциями) пой пост должен под конец содержать рубрику "решение проблемы". Мне даже грустно сознавать, что и это мы тоже утратили: способность писать о проблеме и не быть обязанным предлагать ее решение. Тем не менее.

Решение, как было замечено многократно (и как описывает мой предыдущий пост) - это радикальное реформирование института науки человечества. Это не вопрос выбора; это вопрос уже случившейся катастрофы, такой, как глобальное изменение климата. Перемены случатся. Они неминуемо будут. They are upon us. Так же, как изменение климата.

Мы должны будем реформировать сам способ занятия наукой. Придумать другие инструменты для коммуникации между учеными - не прообраз бумажной статьи. Мы должны будем найти новые способы оценки вклада каждого индивидуального ученого в науку - и это должен быть не импакт-фактор. Мы должны будем придумать способы борьбы с фальсификацией исследований (которая, положа руку на сердце, возникает почти исключительно из-за давления на ученых) - возможно, это будут системы учета экспериментов в реальном времени. Возможно, это будут новые журналы, которые позволят публиковать провалившиеся эксперименты или эксперименты-подтверждения уже ранее сделанной кем-то работы. Мы должны будем так или иначе освободиться от давления журналов - бизнеса, который на данном этапе привел науку в глубокий тупик. В любом случае, новый век требует признания нависшей над нами реальности. Мы не можем - но, самое главное, мы не должны - функционировать по модели publish or perish, мы должны найти пути возвращения к другой истине - что работа ученого заключается в нахождении истины. В постановке экспериментов для ответа на вопросы, которые задает реальность.

П.С. Расшаривайте кто может и кто считает нужным. Если вы ученый.

|

|

Без заголовка |

why I wanted (and still want, unfortunately) to do science

Когда я начинала серьезную науку - во всяком случае то, что от нее осталось в современном мире, я была в одном из лучших университетов мира (Киото), в одной из уникальных лабораторий. Когда я начинала, я не знала об этом, мне казалось, что наука везде такая же, как там; это далеко не так. У нас тогда был state-of-the-art equipment, атомный микроскоп, аналогов которому не было (да в общем и сейчас нет) в мире, у нас были новейшие конфокальные микроскопы непосредственно из компании Олипус - вещи, которыми владеет далеко не каждая лаба в мире; российским университетам до этого крайне далеко - от слова "невозможно", потому что сами эти микроскопы стоят огромных денег, и потому что им нужно сервисное обслуживание, а Олимпус не работает с Сибирью. Я этого тогда не знала, но работать там было большим удовльствием. У меня были такие счастливые моменты, когда я могла взять чашку чая, приготовленные клетки, и уйти в темную комнату снимать live-cell-movies. Это было круто потому, что сами движения молекул внутри клеток (а я снимала молекулы) занимают минуты, и являются такими медленными, что их не видно глазом. То есть ты сидишь несколько часов, уставясь на экран, который кажется тебе абсолютно неподвижным(!), а когда ты собираешь из кадров фильм, то внезапно там оказывается ФОНТАН ЖИЗНИ, просто феерверк молекулярного движения. Это меня завораживало до безобразия.

Но, к сожалению, эти крайне интересные данные никуда не пошли, потому что я их делала под конец, когда научилась делать, и развивать это никто не стал; опубликовать же это не было возможным (и, наверное, не является возможным) в современном научном мире - нужна story. Это тоже не мой термин, это термин из бизнеса, из продаж - типа пойди и заинтересуй людей рассказыванием истории о твоем продукте. Это заводит науку в тупик, потому что так приходится прятать неоднозначные даные, т.е. грубо говоря подтасовывать истину. И еще потому, что даже если данные крайне интересны сами по себе, но у тебя нет story - опубликовать их где бы то ни было практически невозможно. Мувики эти так и по сей день лежат у меня на диске, и страдают, потому что они охрененные и уникальные, а сунуть их в какой-то журнал не представляется возможным. Недавно правда появился журнал Science Matters, который утверждает, что публикует отдельные наблюдения, и вот сейчас пока я писала пост, подумала, а не выложить ли мне туда эти мувики с небольшим квантификационным анализом. Ну крайне интересно потому что. В двух плазмидах очень небольшая разница, и с точки зрения современных представлений они должны идти по одинаковому пути после выхода из эндлоплазмического ретикулума, а они идут в разные стороны и с разной скоростью, и это блин зависит полностью от очень короткой последовательности аминокислот в самом начале протеина. Ну да ладно.

Правда о том, как функционирует современная наука, дошла до меня гораздо позже. Сначала у меня был шок, когда я попала в Швейцарию, и там выяснилось, что оказывается в Европе и в США, и вообще на западе никто и не покупает микроскопы лабами. Я не знаю почему это так, потому что у меня нет досутпа к данным бюджетов европейских лаб. В Швейцарии, безусловно, было намного больше денег (по моим наблюдениям об обычной жизни), однако почему-то микроскопы покупались на целый университет, и там на них надо было записываться в очередь. Это было для меня отрезвляющей реальностью, а также одним из фактором, породившим ненависть к западной науке, потому что оно создавало ощущение нищеты. Несмотря на хорошее обеспечение рагентами, там энзимами и антителами и т.д. Но в Японии до сих пор многие лабы покупают свои собственные микроскопы. И там не надо на них в очередь стоять или по ночам на них сидеть, потому что мест других нет. Кроме того, эти места, где микроскопы на западе - это не лабы, а как бы "центры", которые ПРОДАЮТ микроскопное время, что уж совсем меня выбешивало, потому что какого хрена какой-то центр купил на бюджетные деньги микроскопы, а потом продает время на них кому-то другому. В моем представлении это было одно из проявлений "бизнессизации" науки (термин Nature), которая разрушительна для науки в целом. Отчасти поэтому у меня не сложилось со Швейцарией - проект у меня был прекрасный, работник я была прекрасный (это видно хотя бы по тому факту, что со времени моего ухода из той лабы руководительница, которая меня уволила, не опубликовала НИ ОДНОЙ бумаги. Ни одной блин!! Ну в общем poor managerial decision это было с ее стороны, меня выгнать - у меня уже две статьи написаны, причем обе за полтора года с нуля в незнакомой мне ранее области). Я бы это так не оставила, сидеть без публикаций 3 года. Что я псих что ли.

Потом был РИКЕН, замечательный институт сам по себе, у меня никаких к нему претензий (ну кроме того что мне попалась неудачная лаба, и мой проект был опубликован другими раньше меня, и мне все пришлось начинать обратно с нуля на полдороге, да еще и в статистике. Вообще это еще одно доказательство того, что я не особенно стандартный ученый, потому что для меня выдумать средний проект не составляет вообще никакого труда, а если потрудиться, то можно выдумать и довольно хороший. Но не это главное. Главное пришло, когда я стала публиковать статьи, и до мне ВНЕЗАПНО дошло, что гораздо легче опубликовать очень тупой проект (фактически копипасту чей-то чужой статьи, но со своими клетками), чем реально оригинальную и ценную идею. Это вот было наибольшим шоком. Когда я поняла, что наука поставлена на поток, и этот поток настолько интенсивный, что когда рецензенты твоей статьи сталкиваются с чем-то сложным, которое требует вникания - они имеют с этим проблемы в виде непонимания написанного, а вот когда они реценируют что-то, что ужасно похоже на что-нибудь, что они уже где-то видели, то процесс рецензирования становится намного легче для них. Это свидетельство того, что ревьюеры просто-напросто настолько загружены, что у них уже не осталось никакого времени никуда вникать. И это было самым жестоким для меня открытием. Кстати, я стала увлекаться Nature News, и обнаружила, что есть целый слой людей, специально изучающих тему, что происходит с современной наукой, и данные, которые они собирают, вообще-то ставят волосы на голове дыбом.

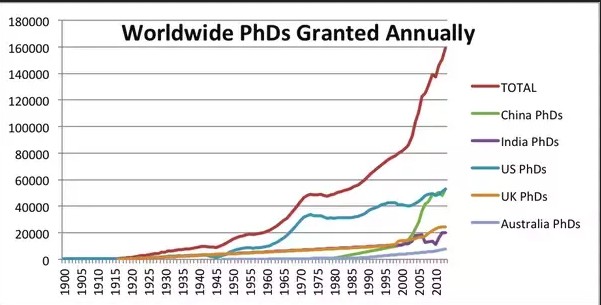

Еще в 1963 году физик и историк науки Дерек де Солла Прайс обратил внимание на тенденцию к росту количества статей: тенденция была экспоненциальна. Дерек предсказал еще тогда, что такое развитие приведет к "апокалипсису в науке". Экспоненциальное увеличение количества статей продолжается уже 250 (двести пятьдесят) лет, и ученый понял, что этот рост не может продолжаться бесконечно. Он, по сути, является аналогом вздуваюзегося пузыря, и ученый предсказал, что если так будет продолжаться, то он должен неминуемо привести ко времени, когда “мы должны будем иметь 2 ученых на каждого мужчину, женщину, ребенка и собаку". Еще одним предсказанием, логически следующим из этих данных, было предсказание, что качество статей должно радикально снизится в этих условиях. Что, собственно, и происходит.

Т.е. более 50 лет назад Дерек предсказал, что современная наука, по сути, в конце концов придет к точке невозврата, и будет поставлена перед фактом, что должна произойти трасформация - и наиболее страшное предсказание состояло в том, что эта трансформация сама по себе непредсказуема - по сути, энигма. Экспоненциальный рост должен преобразоваться в нечно радикально другое, неизвестное и, возможно, опасное. Он предсказал главное: наука в течение нашего поколения должна будет взорваться изнутри, так как не будет более возможным решить возникшие проблемы проповедованием "честных исследований" и "улучшенных протоколов".

Он был прав бесповоротно. Тренды этого видны уже сейчас. Например, анонимные опросы ученых разных ворастов показывают, что ученые, которым за 30, все еще ставят на первое место качество своих данных (т.е. избегают подделок данных), в то время как количество молодых ученых, ставящих эти моральные принципы на первое место, значительно снижено. Другими словами, из-за все более возрастающего давления и конкуренции в среде ученых за гранты и позиции, молодые ученые потеряли свою мораль. Они готовы подделать данные, лишь бы опубликовать очередную статью, ибо для них этот вопрос напрямую свзан с их выживанием.

Знаменитое выражение publish or perish перестало быть просто выражением, а стало суровой реальностью, с которой молодым ученым (как бы талантливы они ни были) приходится считаться как с наиболее важной проблемой в их жизни. Наука более не об истине - она о выживании кажого отдельного ученого.

Это не значит, что не существует ученых, которые все еще верны моральным принципам прошлого и верят в то, что их долг и работа - производить реальные данные, соответствующие истине. Тем не менее, процессы разрушения этой схемы (или этой философии) происходят в соответствии с экспонениальными трендами, предсказанными еще 50 лет назад. То, что мы подошли к самому краю взрыва, свидетельствуют проекты, начатые молодыми учеными с целью бороться с убивающей их системой.

Так, молодые ученые не верят более в систему peer review, которая уже больше не работает так, как она должна была работать. Они начинают собственные проекты, которые призваны решить проблему. Например, возникают новые журналы, предлагающие post-publication-peer-review (рецензии и комментарии к статье, которая УЖЕ опубликована). Среди них портал ReimagineReview, призывающий альтернативный подход к оценке статей. Журнал Nature начал свой собственыый проект позволяющий комментировать статьи, находящиеся еще в процессе публикации. Журналы разряда BMC (часть Springer Nature) и Британский Медицинский Журнал предлашает открытое рецензирование, когда рецензенты не имеют права прятать свои имена, а должны писать рецензии открыто, журнал eLife и F1000 Research экспериментируют с открытыми форматами, которые позволяют авторам и рецензентам взаимодействовать в открытую, или публиковать статьи ДО их рецензирования.

Начаты даже отдельные проекты, созданные молодыми учеными, которые пытаются изменить сам формат публикаций: отойти от устаревшей и губительной модели публиковать "полноценные статьи", которые теперь, в наш век, требуют наличия story, к публикации данных-в-процессе-их-создания, другими словами они пытаются бороться с существующими трендами, поощряющими подделки данных, путем реформирования системы - tracking data generation in real time - когда каждый может увидеть полученные данные тогда, когда они еще не должны быть оформлены в story, другими словами на этапе, когда ученый только начал свое исследование и все еще не в состоянии или не заинтересован лгать. Такие платформы позволили бы не только уменьшить количество поддельных данных, но и дать возможность индивидуальным исследователям дать какое-то представление о том, как именно они работают и насколько много важных данных они создают.

В контексте моей карьеры это означает, что у меня, вероятно, больший шанс получить какую-то позицию за счет признания моих реальных заслуг, нежели при стандартной модели, которая не учитывает такие факты, как например "опоздание опубликовать свою работу" - когда моя идея, созданная независимо, публикуется большой группой ученых, которым несравненно легче провести огромную работу за счет большего наличия ресурсов - что приводит к тому, что моя работа остается никем не увиденной, так как опубликовать работу, повторяющую чужой эксперимент (даже если изначально я пришла к этой идее независимо) просто невозможно.

Хотя сейчас, в связи со сложившимися обстоятельствами, моя карьера находится под угрозой, я все равно хочу заниматься наукой. Так получилось, что я просто одна из тех людей, которым это... не то чтобы нравится - нравиться может мороженое или поездка на пляж - а является частью моего мировоззрения. Если бы это было не так, моя лента в телефоне не состояла бы на 50% из новостей науки, а половина из этих 50% - серьезные статьи и большие исследования. Потеря карьеры в науке для меня было бы потерей огромной части моей идентичности, профессионального самоопределения, или, выражаясь более понятно, потерей своей значимости в мире. Дело не в клетках, наблюдать за которыми для меня огромное удовольствие само по себе. Дело в том, что я потратила 7 лет, семь долгих лет упорного труда и веры в то, что это возможно для меня - остаться в науке. В отличие от многих людей, которые действительно случайно пришли в аспирантуру, я пришла туда с четким пониманием того, что я верю, что люди должны делать мир лучше, применяя свои способности. Как совместить эту веру с совеременным состоянием на рынке научного труда (меня коробит вообще от этого определения - "рынок научного труда") - мне пока непонятно.

Когда я начинала серьезную науку - во всяком случае то, что от нее осталось в современном мире, я была в одном из лучших университетов мира (Киото), в одной из уникальных лабораторий. Когда я начинала, я не знала об этом, мне казалось, что наука везде такая же, как там; это далеко не так. У нас тогда был state-of-the-art equipment, атомный микроскоп, аналогов которому не было (да в общем и сейчас нет) в мире, у нас были новейшие конфокальные микроскопы непосредственно из компании Олипус - вещи, которыми владеет далеко не каждая лаба в мире; российским университетам до этого крайне далеко - от слова "невозможно", потому что сами эти микроскопы стоят огромных денег, и потому что им нужно сервисное обслуживание, а Олимпус не работает с Сибирью. Я этого тогда не знала, но работать там было большим удовльствием. У меня были такие счастливые моменты, когда я могла взять чашку чая, приготовленные клетки, и уйти в темную комнату снимать live-cell-movies. Это было круто потому, что сами движения молекул внутри клеток (а я снимала молекулы) занимают минуты, и являются такими медленными, что их не видно глазом. То есть ты сидишь несколько часов, уставясь на экран, который кажется тебе абсолютно неподвижным(!), а когда ты собираешь из кадров фильм, то внезапно там оказывается ФОНТАН ЖИЗНИ, просто феерверк молекулярного движения. Это меня завораживало до безобразия.

Но, к сожалению, эти крайне интересные данные никуда не пошли, потому что я их делала под конец, когда научилась делать, и развивать это никто не стал; опубликовать же это не было возможным (и, наверное, не является возможным) в современном научном мире - нужна story. Это тоже не мой термин, это термин из бизнеса, из продаж - типа пойди и заинтересуй людей рассказыванием истории о твоем продукте. Это заводит науку в тупик, потому что так приходится прятать неоднозначные даные, т.е. грубо говоря подтасовывать истину. И еще потому, что даже если данные крайне интересны сами по себе, но у тебя нет story - опубликовать их где бы то ни было практически невозможно. Мувики эти так и по сей день лежат у меня на диске, и страдают, потому что они охрененные и уникальные, а сунуть их в какой-то журнал не представляется возможным. Недавно правда появился журнал Science Matters, который утверждает, что публикует отдельные наблюдения, и вот сейчас пока я писала пост, подумала, а не выложить ли мне туда эти мувики с небольшим квантификационным анализом. Ну крайне интересно потому что. В двух плазмидах очень небольшая разница, и с точки зрения современных представлений они должны идти по одинаковому пути после выхода из эндлоплазмического ретикулума, а они идут в разные стороны и с разной скоростью, и это блин зависит полностью от очень короткой последовательности аминокислот в самом начале протеина. Ну да ладно.

Правда о том, как функционирует современная наука, дошла до меня гораздо позже. Сначала у меня был шок, когда я попала в Швейцарию, и там выяснилось, что оказывается в Европе и в США, и вообще на западе никто и не покупает микроскопы лабами. Я не знаю почему это так, потому что у меня нет досутпа к данным бюджетов европейских лаб. В Швейцарии, безусловно, было намного больше денег (по моим наблюдениям об обычной жизни), однако почему-то микроскопы покупались на целый университет, и там на них надо было записываться в очередь. Это было для меня отрезвляющей реальностью, а также одним из фактором, породившим ненависть к западной науке, потому что оно создавало ощущение нищеты. Несмотря на хорошее обеспечение рагентами, там энзимами и антителами и т.д. Но в Японии до сих пор многие лабы покупают свои собственные микроскопы. И там не надо на них в очередь стоять или по ночам на них сидеть, потому что мест других нет. Кроме того, эти места, где микроскопы на западе - это не лабы, а как бы "центры", которые ПРОДАЮТ микроскопное время, что уж совсем меня выбешивало, потому что какого хрена какой-то центр купил на бюджетные деньги микроскопы, а потом продает время на них кому-то другому. В моем представлении это было одно из проявлений "бизнессизации" науки (термин Nature), которая разрушительна для науки в целом. Отчасти поэтому у меня не сложилось со Швейцарией - проект у меня был прекрасный, работник я была прекрасный (это видно хотя бы по тому факту, что со времени моего ухода из той лабы руководительница, которая меня уволила, не опубликовала НИ ОДНОЙ бумаги. Ни одной блин!! Ну в общем poor managerial decision это было с ее стороны, меня выгнать - у меня уже две статьи написаны, причем обе за полтора года с нуля в незнакомой мне ранее области). Я бы это так не оставила, сидеть без публикаций 3 года. Что я псих что ли.

Потом был РИКЕН, замечательный институт сам по себе, у меня никаких к нему претензий (ну кроме того что мне попалась неудачная лаба, и мой проект был опубликован другими раньше меня, и мне все пришлось начинать обратно с нуля на полдороге, да еще и в статистике. Вообще это еще одно доказательство того, что я не особенно стандартный ученый, потому что для меня выдумать средний проект не составляет вообще никакого труда, а если потрудиться, то можно выдумать и довольно хороший. Но не это главное. Главное пришло, когда я стала публиковать статьи, и до мне ВНЕЗАПНО дошло, что гораздо легче опубликовать очень тупой проект (фактически копипасту чей-то чужой статьи, но со своими клетками), чем реально оригинальную и ценную идею. Это вот было наибольшим шоком. Когда я поняла, что наука поставлена на поток, и этот поток настолько интенсивный, что когда рецензенты твоей статьи сталкиваются с чем-то сложным, которое требует вникания - они имеют с этим проблемы в виде непонимания написанного, а вот когда они реценируют что-то, что ужасно похоже на что-нибудь, что они уже где-то видели, то процесс рецензирования становится намного легче для них. Это свидетельство того, что ревьюеры просто-напросто настолько загружены, что у них уже не осталось никакого времени никуда вникать. И это было самым жестоким для меня открытием. Кстати, я стала увлекаться Nature News, и обнаружила, что есть целый слой людей, специально изучающих тему, что происходит с современной наукой, и данные, которые они собирают, вообще-то ставят волосы на голове дыбом.

Еще в 1963 году физик и историк науки Дерек де Солла Прайс обратил внимание на тенденцию к росту количества статей: тенденция была экспоненциальна. Дерек предсказал еще тогда, что такое развитие приведет к "апокалипсису в науке". Экспоненциальное увеличение количества статей продолжается уже 250 (двести пятьдесят) лет, и ученый понял, что этот рост не может продолжаться бесконечно. Он, по сути, является аналогом вздуваюзегося пузыря, и ученый предсказал, что если так будет продолжаться, то он должен неминуемо привести ко времени, когда “мы должны будем иметь 2 ученых на каждого мужчину, женщину, ребенка и собаку". Еще одним предсказанием, логически следующим из этих данных, было предсказание, что качество статей должно радикально снизится в этих условиях. Что, собственно, и происходит.

Т.е. более 50 лет назад Дерек предсказал, что современная наука, по сути, в конце концов придет к точке невозврата, и будет поставлена перед фактом, что должна произойти трасформация - и наиболее страшное предсказание состояло в том, что эта трансформация сама по себе непредсказуема - по сути, энигма. Экспоненциальный рост должен преобразоваться в нечно радикально другое, неизвестное и, возможно, опасное. Он предсказал главное: наука в течение нашего поколения должна будет взорваться изнутри, так как не будет более возможным решить возникшие проблемы проповедованием "честных исследований" и "улучшенных протоколов".

Он был прав бесповоротно. Тренды этого видны уже сейчас. Например, анонимные опросы ученых разных ворастов показывают, что ученые, которым за 30, все еще ставят на первое место качество своих данных (т.е. избегают подделок данных), в то время как количество молодых ученых, ставящих эти моральные принципы на первое место, значительно снижено. Другими словами, из-за все более возрастающего давления и конкуренции в среде ученых за гранты и позиции, молодые ученые потеряли свою мораль. Они готовы подделать данные, лишь бы опубликовать очередную статью, ибо для них этот вопрос напрямую свзан с их выживанием.

Знаменитое выражение publish or perish перестало быть просто выражением, а стало суровой реальностью, с которой молодым ученым (как бы талантливы они ни были) приходится считаться как с наиболее важной проблемой в их жизни. Наука более не об истине - она о выживании кажого отдельного ученого.

Это не значит, что не существует ученых, которые все еще верны моральным принципам прошлого и верят в то, что их долг и работа - производить реальные данные, соответствующие истине. Тем не менее, процессы разрушения этой схемы (или этой философии) происходят в соответствии с экспонениальными трендами, предсказанными еще 50 лет назад. То, что мы подошли к самому краю взрыва, свидетельствуют проекты, начатые молодыми учеными с целью бороться с убивающей их системой.

Так, молодые ученые не верят более в систему peer review, которая уже больше не работает так, как она должна была работать. Они начинают собственные проекты, которые призваны решить проблему. Например, возникают новые журналы, предлагающие post-publication-peer-review (рецензии и комментарии к статье, которая УЖЕ опубликована). Среди них портал ReimagineReview, призывающий альтернативный подход к оценке статей. Журнал Nature начал свой собственыый проект позволяющий комментировать статьи, находящиеся еще в процессе публикации. Журналы разряда BMC (часть Springer Nature) и Британский Медицинский Журнал предлашает открытое рецензирование, когда рецензенты не имеют права прятать свои имена, а должны писать рецензии открыто, журнал eLife и F1000 Research экспериментируют с открытыми форматами, которые позволяют авторам и рецензентам взаимодействовать в открытую, или публиковать статьи ДО их рецензирования.

Начаты даже отдельные проекты, созданные молодыми учеными, которые пытаются изменить сам формат публикаций: отойти от устаревшей и губительной модели публиковать "полноценные статьи", которые теперь, в наш век, требуют наличия story, к публикации данных-в-процессе-их-создания, другими словами они пытаются бороться с существующими трендами, поощряющими подделки данных, путем реформирования системы - tracking data generation in real time - когда каждый может увидеть полученные данные тогда, когда они еще не должны быть оформлены в story, другими словами на этапе, когда ученый только начал свое исследование и все еще не в состоянии или не заинтересован лгать. Такие платформы позволили бы не только уменьшить количество поддельных данных, но и дать возможность индивидуальным исследователям дать какое-то представление о том, как именно они работают и насколько много важных данных они создают.

В контексте моей карьеры это означает, что у меня, вероятно, больший шанс получить какую-то позицию за счет признания моих реальных заслуг, нежели при стандартной модели, которая не учитывает такие факты, как например "опоздание опубликовать свою работу" - когда моя идея, созданная независимо, публикуется большой группой ученых, которым несравненно легче провести огромную работу за счет большего наличия ресурсов - что приводит к тому, что моя работа остается никем не увиденной, так как опубликовать работу, повторяющую чужой эксперимент (даже если изначально я пришла к этой идее независимо) просто невозможно.

Хотя сейчас, в связи со сложившимися обстоятельствами, моя карьера находится под угрозой, я все равно хочу заниматься наукой. Так получилось, что я просто одна из тех людей, которым это... не то чтобы нравится - нравиться может мороженое или поездка на пляж - а является частью моего мировоззрения. Если бы это было не так, моя лента в телефоне не состояла бы на 50% из новостей науки, а половина из этих 50% - серьезные статьи и большие исследования. Потеря карьеры в науке для меня было бы потерей огромной части моей идентичности, профессионального самоопределения, или, выражаясь более понятно, потерей своей значимости в мире. Дело не в клетках, наблюдать за которыми для меня огромное удовольствие само по себе. Дело в том, что я потратила 7 лет, семь долгих лет упорного труда и веры в то, что это возможно для меня - остаться в науке. В отличие от многих людей, которые действительно случайно пришли в аспирантуру, я пришла туда с четким пониманием того, что я верю, что люди должны делать мир лучше, применяя свои способности. Как совместить эту веру с совеременным состоянием на рынке научного труда (меня коробит вообще от этого определения - "рынок научного труда") - мне пока непонятно.

|

|

корь |

В Америке очередная вспышка заболеваемости корью (которая - удивительно! - произошла в штатах, в которых процент невакцинированного населения наиболее высок). В Европе та же фигня - рост заболеваемости инфекционными заоблеваниями в связи с отказом населения вакцинировать детей. Всемирная Организация Здравоохранения рапортовала 41 000 (сорок одну тысячу!!) человек (за первые 6 месяцев 2018 года), заболевших корью в европейском регионе, 37 смертельных случаев. Это самый высокий показатель с 2010 года.

Я бы вот тут сказала: "а вот России есть чем гордиться" - однако в России как раз всплеск заболеваемости именно сейчас. И тоже из-за того, что отказываются вакцинироваться (болеют невакцинированные!). В России в I квартале 2018 года корью заразились 843 человека, а в 2017 году — 43.

Почему отказываются вакцинировать? А там очень интересная история.

Вакцинация сама по себе была придумана в конце 18 века, вакцинировать начали почти сразу, и движение антивакцинаторов началось тоже почти сразу. Вакцинировать отказывались, и сейчас чаще всего отказываются, по религиозным причинам. Но есть другая категория граждан - "сомневающиеся" или "боящиеся". Граждане этой категории не имеют каких-то специфически религиозных убеждений против вакцин, но, по меткому выражению Нью-Йорк-Таймс, "заразились антивакцинаторством через интернет". Чаще всего такие людя боятся, что вакцины могут быть опасны (например, "вызывают аутизм").

Утверждение о связи вакцин и аутизма берет свои истоки в работах некоего Эндрю Вэйкфилда. Смотрим, что произошло. В 1993 году молодой Вэйкфилд публикует статью о подозрении на присутствие частиц вируса в тканевых образцах из нескольких десятков пациентов с болезнью Крона[1]. Болезнь Крона - это тяжелое воспалительное заболевание кишечника, а статья о подозрении на вирусное ее происхождение была очень техническая и состояла из исследований ткани электронным микроскопом на присутствие вирусных частиц. Статья указывала, что "в некоторых образцах была позитивной гибридизация [проверка] на РНК кори".

А вот дальше получилось интересно. Вроде бы тема была забыта. Но вдруг в 1998 году Вэкйфилд, уже с другими соавторами, публикует статью про серию случаев психических расстройств у детей (8 из 12 детей), чьи поведенческие проблемы и потеря когнитивных способностей «были связаны, либо родителями, либо врачом ребенка, с вакцинацией против кори, паротита и краснухи вакциной MMR". Подчеркивание мое - никаких доказательств тому, что вакцина вообще тут причем-либо, не было представлено, просто вот так указано в статье, мол родители так подумали, врач так подумал. Вэйкфилд подчеркнул, что эти дети также страдали от воспаления кишечника. Далее, что интересно, в 2000 году Вэфйкфилд опубликовал статью про еще 60 случаев, теперь уже синдрома Аспергера, СДВГ и шизофрении (всё в кучу), у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. В этих 60 случаях речь о вакцинах не шла. Тем не менее, Вэйкфилд ухитрился организовать широкую пресс-конференцию, на которой заявил, что используемая тройная вакцина MMR "приводит к развитию энероколитического аутизма" (autistic enterocolitis (sic!)), и ее срочно надо заменить на другую, "моновалентную вакцину".А какую я щас вам скажу и сразу адресочек и телефончик

Разборки начались почти сразу. В 2004 году журнал Ланцет опубликовал частичное опровержение исследования Вэйкфилда 1998 года, а в 2010 году была полностью отозвана статья 2000 года про 60 случаев[2,3]. Как причины указывались предвзятые и искаженные методы выборки, мошеннические заявления, фальсификация данных, невоспроизводимых результатов и выявленный конфликт интересов. Следите за деньгами, да. В 2011 году в серии статей в Британском медицинском журнале, написанных журналистом Брайаном Дирсом, были подробно изложены основания для этих утверждений, в том числе то, как до публикации своей статьи 1998 года Вэйкфилд получил более 400 000 фунтов стерлингов от юридической фирмы, ищущей клиентов в рамках коллективного иска против производителей вакцины MMR, а также что Вэйкфилд подал заявку на патент на «более безопасную» моновалентную вакцину против кори, чтобы заменить MMR[4]. В 2010 году Генеральный медицинский советник Великобритании исключил Вэйкфилда из реестра, фактически лишив его лицензии на медицинскую практику. И на фоне всего этого были провеждены многочисленные независимые исследования о связи между аутизмом и вакциной MMR (которые обобщены в метаанализе (общем анализе) 2014 года, в котором более миллиона детей, озаглавленного «Вакцины не связаны с аутизмом: научно обоснованный мета-анализ») - и не нашли никаких доказательств какой-либо связи[5].

Скандал с Вэйкфилдом называют «самым разрушительным медицинским обманом за последние 100 лет», потому что, к сожалению, отзыва статей, отзыва лицензии и публикации множества независимых исследований почему-то оказалось недостаточно. Все равно существуют люди, которые отказывают своим детям в защите от смертельных (корь смертельна в 10% случаев, в зависимости от ухода за ребенком; лекарств не существует) болезней.

В связи с тем, что движение антивакцинаторов (оно статистически растет) УЖЕ привело к распространению локальных эпидемий (в 21 веке!!), то я и решила написать этот пост.

ЭТО ПОЛИОМИЕЛИТ

ВАКЦИНИРУЙТЕ!

UPD

В комментах бросили замечательную ссылку на ситуацию с эпидемиями на Украине.

http://debaty.sumy.ua/news/medicine/sumskoj-vrach-yz-za-vas-tupogolovyh-znatokov-y-rodytelej?fbclid=IwAR2hCXV17LTf-Kdmc3xaTd_iGkvbUEuAkbYwd_P2qVaFp56Ib4l3wBUjcC0

1. Wakefield AJ, Pittilo RM, Cosby SL, et al. Evidence of persistent measles infection in Crohn’s disease. Journal of Medical Virology 1993; 39:345-353.

2. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 1998 [RETRACTED].

3. Wakefield AJ, Anthony A, Mursch SH, et al. Enterocolitis in children with developmental disorders. The American Journal of Gastroenterology 2000 [RETRACTED].

4. Deer B. How the vaccine crisis was meant to make money. BMJ 2011; 342:c5258 https://www.bmj.com/content/342/bmj.c5258

5. Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine 2014; 3623-3629.

Я бы вот тут сказала: "а вот России есть чем гордиться" - однако в России как раз всплеск заболеваемости именно сейчас. И тоже из-за того, что отказываются вакцинироваться (болеют невакцинированные!). В России в I квартале 2018 года корью заразились 843 человека, а в 2017 году — 43.

Почему отказываются вакцинировать? А там очень интересная история.

Вакцинация сама по себе была придумана в конце 18 века, вакцинировать начали почти сразу, и движение антивакцинаторов началось тоже почти сразу. Вакцинировать отказывались, и сейчас чаще всего отказываются, по религиозным причинам. Но есть другая категория граждан - "сомневающиеся" или "боящиеся". Граждане этой категории не имеют каких-то специфически религиозных убеждений против вакцин, но, по меткому выражению Нью-Йорк-Таймс, "заразились антивакцинаторством через интернет". Чаще всего такие людя боятся, что вакцины могут быть опасны (например, "вызывают аутизм").

Утверждение о связи вакцин и аутизма берет свои истоки в работах некоего Эндрю Вэйкфилда. Смотрим, что произошло. В 1993 году молодой Вэйкфилд публикует статью о подозрении на присутствие частиц вируса в тканевых образцах из нескольких десятков пациентов с болезнью Крона[1]. Болезнь Крона - это тяжелое воспалительное заболевание кишечника, а статья о подозрении на вирусное ее происхождение была очень техническая и состояла из исследований ткани электронным микроскопом на присутствие вирусных частиц. Статья указывала, что "в некоторых образцах была позитивной гибридизация [проверка] на РНК кори".

А вот дальше получилось интересно. Вроде бы тема была забыта. Но вдруг в 1998 году Вэкйфилд, уже с другими соавторами, публикует статью про серию случаев психических расстройств у детей (8 из 12 детей), чьи поведенческие проблемы и потеря когнитивных способностей «были связаны, либо родителями, либо врачом ребенка, с вакцинацией против кори, паротита и краснухи вакциной MMR". Подчеркивание мое - никаких доказательств тому, что вакцина вообще тут причем-либо, не было представлено, просто вот так указано в статье, мол родители так подумали, врач так подумал. Вэйкфилд подчеркнул, что эти дети также страдали от воспаления кишечника. Далее, что интересно, в 2000 году Вэфйкфилд опубликовал статью про еще 60 случаев, теперь уже синдрома Аспергера, СДВГ и шизофрении (всё в кучу), у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. В этих 60 случаях речь о вакцинах не шла. Тем не менее, Вэйкфилд ухитрился организовать широкую пресс-конференцию, на которой заявил, что используемая тройная вакцина MMR "приводит к развитию энероколитического аутизма" (autistic enterocolitis (sic!)), и ее срочно надо заменить на другую, "моновалентную вакцину".

Разборки начались почти сразу. В 2004 году журнал Ланцет опубликовал частичное опровержение исследования Вэйкфилда 1998 года, а в 2010 году была полностью отозвана статья 2000 года про 60 случаев[2,3]. Как причины указывались предвзятые и искаженные методы выборки, мошеннические заявления, фальсификация данных, невоспроизводимых результатов и выявленный конфликт интересов. Следите за деньгами, да. В 2011 году в серии статей в Британском медицинском журнале, написанных журналистом Брайаном Дирсом, были подробно изложены основания для этих утверждений, в том числе то, как до публикации своей статьи 1998 года Вэйкфилд получил более 400 000 фунтов стерлингов от юридической фирмы, ищущей клиентов в рамках коллективного иска против производителей вакцины MMR, а также что Вэйкфилд подал заявку на патент на «более безопасную» моновалентную вакцину против кори, чтобы заменить MMR[4]. В 2010 году Генеральный медицинский советник Великобритании исключил Вэйкфилда из реестра, фактически лишив его лицензии на медицинскую практику. И на фоне всего этого были провеждены многочисленные независимые исследования о связи между аутизмом и вакциной MMR (которые обобщены в метаанализе (общем анализе) 2014 года, в котором более миллиона детей, озаглавленного «Вакцины не связаны с аутизмом: научно обоснованный мета-анализ») - и не нашли никаких доказательств какой-либо связи[5].

Скандал с Вэйкфилдом называют «самым разрушительным медицинским обманом за последние 100 лет», потому что, к сожалению, отзыва статей, отзыва лицензии и публикации множества независимых исследований почему-то оказалось недостаточно. Все равно существуют люди, которые отказывают своим детям в защите от смертельных (корь смертельна в 10% случаев, в зависимости от ухода за ребенком; лекарств не существует) болезней.

В связи с тем, что движение антивакцинаторов (оно статистически растет) УЖЕ привело к распространению локальных эпидемий (в 21 веке!!), то я и решила написать этот пост.

ЭТО ПОЛИОМИЕЛИТ

ВАКЦИНИРУЙТЕ!

UPD

В комментах бросили замечательную ссылку на ситуацию с эпидемиями на Украине.

http://debaty.sumy.ua/news/medicine/sumskoj-vrach-yz-za-vas-tupogolovyh-znatokov-y-rodytelej?fbclid=IwAR2hCXV17LTf-Kdmc3xaTd_iGkvbUEuAkbYwd_P2qVaFp56Ib4l3wBUjcC0

1. Wakefield AJ, Pittilo RM, Cosby SL, et al. Evidence of persistent measles infection in Crohn’s disease. Journal of Medical Virology 1993; 39:345-353.

2. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 1998 [RETRACTED].

3. Wakefield AJ, Anthony A, Mursch SH, et al. Enterocolitis in children with developmental disorders. The American Journal of Gastroenterology 2000 [RETRACTED].

4. Deer B. How the vaccine crisis was meant to make money. BMJ 2011; 342:c5258 https://www.bmj.com/content/342/bmj.c5258

5. Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine 2014; 3623-3629.

|

|

Без заголовка |

Хочу сама для себя сформулировать, в чем для меня сегодняшняя наука является проблемой.

Несколько последних исследований отчетливо показало, что Пхд-студенты в три раза более склонны иметь психические проблемы со здоровьем, чем все остальное население. 1 из 10 Пхд студентов признает, что думал о самоубийстве в течение последних двух недель. Причины в этих исследованиях не указываются, но многие и сами их легко назовут: рабочая нагрузка на студентов-аспирантов огромна, зарплата крайне мала (в некоторых странах более чем в два раза меньше, чем технического персонала без высшего образования), а увереность в будущем почти полностью отсутствует. Все это связано с истрически сложившейся ситуацией, которая сделала систему науки в современном обществе невыносимой для самих ученых практически во всех странах.

Само по себе PhD (условно докторская степень, она означала разное, давала разные права в разных странах и формировалась чуть-чуть по-разному, но в целом нужна была для того, чтобы дать человеку право стать "профессором" и иметь право полноценно преподавать в высшем учебном заведении) появилось в 19 веке, а распространяться стало в начале 20-го. Не все вузы стали одновременно выдавать PhD, и критерии для выдачи разнились в разных вузах всегда. Более того, они разнятся и сейчас (что повергает многих в депрессию само по себе: например, в моем случае для получения PhD необходимо ДВЕ статьи первого авторства в научном журнале с импактом не ниже 2, а в Европе многие вузы вообще не требуют наличия научных статей и выдают PhD без них).

Тем не менее, поскольку в течение 20 столетия произошел и происходит экспоненциальный рост выдачи PhD, история сегодняшних стареньких профессоров, когда они получали свою степень, и сегодняшних аспирантов радикально разнятся. Буквально 50 лет назад получение степени почти автоматически означало, что ты стал "профессором" - так, например, в фильме "люди Х" один из главных персонажей с ник-неймом "Профессор Ксавьер" получает свою степень, и его тут же начинают называть профессором. Он отшучивается так:

- Ой, да что вы, меня еще нельзя называть профессором, я еще пока официально не начал преподавать...

Эта его оговорка наверняка вызывает не одну кривую усмешку у сегодняшних аспирантов и... постдоков. Особенно постдоков, потому что само слово "постдок" не существовало до конца 20 века, как не было и этой, скажем так, недопрофессии.

Пока количество выдаваемых степеней было относительно невелико, а расширение существующих университетов и открытие новых, связанное с экономическим и технологическим подъемом середины 20 века, было быстрым, почти каждый защитившийся аспирант получал должность профессора в университете и действительно как бы становился профессором после защиты. Конечно, ему еще предстоял долгий путь карьерного развития внутри университета, однако можно было с известной степенью уверенности утверждать, что во всяком случае в науке он сможет остаться так или иначе.

Когда экспоненциальный рост выданных PhD скрестился с остановкой расширения финансирования научного сектора, произошли следующие изменения: во-первых, возникла и начала усиливаться конкуренция ЗА МЕСТО профессора, что было само по себе почти немыслимо в начале 20 века для защитившегося аспиранта. Как это так - защитился, но не получил место? Это как? А вот так. Мест нет. Все уже украдено до нас.

Во-вторых, возникла должность так называемого подстока - бесправного и низкооплачиваемого мула-работяги, на которого в сегодняшней науке ложится почти все научное делопроизводство (а та часть, которая не ложится на плечи постдока, ложится на плечи аспиранта). Бесправного потому, что постдоки - это контрактники, контракт ограничен 2-3 годами, и как правило не продляется. Человеку, который только что защитился с огромными усилиями, говорят примерно следующее:

- Мы тебя возьмем на работу, так уж и быть, но только на 2 года, только вот с такой зарплатой, и после окончания иди куда хочешь, а в смысле условий и карьерного продвижения мы тебе вообще ничего не можем ганартировать, это твоя проблема.

Согласитесь, это уже сильно отличается от радостной ситуации Профессора Ксавьера, только что защитившего диплом в фантастическом фильме Люди Икс.

Вы думаете это все? Это еще не все. Ха. Постдок как правило не может заключаться более трех раз. То есть у тебя есть ровно три (или даже меньше - иногда только 2) попытки устроиться на должность профессора после окончания PhD. Первый постдок, т.е. первые два года, когда ты работаешь изо всех сил, пытаясь привести свое резюме к виду, которое позволит получить должность профессора, и второй постдок (который тоже надо искать самостоятельно - а это значит полгода вылетевшие на составление резюме, поиск вакансий, интервью и пр.). Если после второго постдока ты не смог устроиться профессором - скорее всего, это вообще никогда не получится. Куда идти после этого? Всем пофиг, куда хочешь. В индустрию тебя, скорее всего, не возьмут, потому что тебе к этому времени уже 35-40, а опыта работы за пределами академии у тебя ровно ноль; а в академии тебя тоже уже никуда не возьмут, потому что до профессора ты не дотянул, а третьи-пятые постдоки не приняты, наймут молодого лучше вместо тебя. Ну то есть можешь пойти таксовать или устроиться техничкой. Добро пожаловать в реальный мир науки, Нео! Поздравляем тебя с твоим PhD и твоей рухнувшей жизнью.

Но и это еще не все. Сегодняшняя конкуренция в науке в связи с перепроизводством PhD настолько велика, что даже место постдока непросто найти. То есть люди в буквальном смысле готовы работать за еду, подвергаться дискриминации и буллингу, только для того чтобы продолжать работать в науке. Эта ситуация возможна потому, что сегодня очень многие постдоки находят место не в своей стране, а в чужой. Переезд сопровождается стрессом, в чужой стране человек, как правило, очень плохо ориентируется, а если и виза завязана на научного руководителя - созданы все условия для полной психологической и материальной зависимости постдока от босса в лабе. Ведь даже для смены места работы, для следующего постдока потребуется рекомендательное письмо босса, а возможно и личный телефонный разговор с этим боссом... а без рекомендаций сейчас не берут - за твоей спиной еще сотня или две только что защитившися йуных ученых, из которых легче лепить что вздумается.

Ах да. Как же это я забыла. Не только рекомендация важна для поиска позиции постдока после защиты (а также и поиска позиции профессора - если когда дошел до жизни такой). Важно еще и правильное резюме. Что такое правильное резюме? Это

- как можно больше статей, где ты включен автором

- как можно больший импакт-фактор этих статей

- как можно больше индекс цитируемости этих статей

- как можно больше конференций, где ты выступал с презентациями

- как можно больше полученных грантов.

В данном случае "как можно больше" означает, в буквальном смысле, как можно больше. То есть количество. Качеством никто не интересует, времени нет - пока прочитаешь 250 резюме (это не шутка) подающих на твою позицию кандидадов в постдоки, опухнешь вообще, какое там разбираться в каких-то качествах научной работы... Вообще бы эти 250 успеть просмотреть, в принципе.

Что такое "как можно больше" в цифрах?

Ну, вот случай моей подруги-американки. При мне она была вторым постдоком и искала сначала позицию профессора, потом позицию третичного постдока, а потом уже (после полугода безуспешных поисков) ВООБЩЕ ЛЮБУЮ РАБОТУ при следующем резюме:

1. Более 20 статей

2. Средний импакт 5, последняя статья первого авторства импакт 11

3. Цитируемость высокая

4. Более 20 конференций

5. Два полученных и отработанных гранта.

Все это никак не помогло ей найти работу в науке ни профессором, ни постдоком, и она нашла в итоге работу в индустрии, причем шанс там был 50-50 с другой кандидатурой, но в итоге взяли ее. Она чуть не плакала от счастья, "господи, как я устала за эти полгода от ощущения, что мне некуда будет идти, господи, у меня наконец ЕСТЬ РАБОТА".

Так вот мы подходим в самому главному, что делает сегодняшнюю науку проблемой. С моей точки зрения, такая система, основанная на оценке работы среднего ученого через количество (статей, импакт-фактора, цитируемости, конференций и т.д.) приводит к ситуации, что

успешный ученый = недалекий ученый, не ведущий серьезных исследований

Потому что любая конференция, любое написание статьи (со всеми вытекающими последствиями - оформить, подать в журнал, вычитать требования каждого отдельного журнала, переписка с ревьюерами, ответы, корректировки и т.д.) - это ВРЕМЯ. Время, оторванное от собственно научно-исследовательской работы. Другими словами, чем больше человек пишет статей и ездит на конференции, тем меньше он работает над серьезным научным проектом.

Эта ситуация создавалась постепенно в течение 20 века, и до сих пор еще работают ученые, которым удалось в свое время удачно вписаться и получить место без таких тяжелых проблем, поэтому все еще существует какая-то осмысленная научная деятельность. Однако если вы внимательно вдумаетесь в цифры, ситуация ухудшается экспоненциально. Это означает, что каждый следующий год в два раза хуже предыдущего.

Экспоненциальное перепроизводство PhD повлекло за собой проблемы не только на уровне трудоустройства выпускников и постдоков, но и на всех остальных уровнях. Безумно увеличилось количество подаваемых в журналы статей (ведь мера оценки ученого - количество статей!); все журналы очень громко кричат о том, что их заваливают тоннами макулатуры, вдумчиво разобраться в которой у них нет времени. Плюс к этому большая часть подаваемых статей еще и низкого качества, так как идет из Китая, Индии и других таких стран, где к качеству статьи предъявляют меньше требований, чем к количеству. В Китае напрямую зарплата ученого зависит от количества выпущенных статей. В этом случае мы приходим к ситуации, что

работа ученого - это написать как можно больше статей как можно быстрее

НЕ научная работа. К науке эта работа уже не имеет никакого отношения.

Надо ли говорить, насколько такая ситуация буквально провоцирует фальсификацию результатов исследований, неглубокость статей и вообще любые методы повышения статье-производительности в ущерб науке? Фальсификация также позволит вам повысить свой импакт-фактор и цитируемость, так как вам это тоже жизненно необходимо - жизненно, т.е. для выживания.

Само по себе количество научных статей стало расти экспоненциально - люди делают то, что от них требует жизнь, а если общество сказало ученому "мы хотим, чтобы ты выпускал больше статей", то ученый... выпускает больше статей. Ситуация дошла до того, что возникли так называемые "журналы-хищники" - это онлайн-журналы, которым можно заплатить за то, чтобы они легко опубликовали вашу статью; такие журналы как раз целят в давящее ощущение гонки за количеством статей, и ученые идут на все, лишь бы опубликоваться, и становятся жертвами таких журналов. Журналы берут с ученых за публикацию огромные деньги, а затем через несколько месяцев исчезают из сети.

Многие страны признают, что такая ситуация ведет к снижению качества научной работы в целом и качества специалистов в частности.

Решение? Решения еще никто не придумал, потому что по большому счету всем все равно, что делается в науке, у страдающих ученых нет времени заниматься чем-то, кроме написания как можно большего количетва статей и поиска работы, а правительства всех стран в даный момент вообще в гробу видали развитие науки и хотят вкладывать уменьшающиеся ресурсы во что-нибудь другое.

В теории мы имеем огромный общественно финансируемый ресурс (ученые), которых можно было бы бросить на решение горящих задач (разрушение климата, рост болезней, старение населения и т.д.), но покуда оценкой деятельности ученого будет являться количество статей, этот ресурс будет уходить в никуда - для решения таких серьезных задач требуются коллективные усилия и долгосрочное надежное финансирование с ДРУГИМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕНЫХ. Другими.

Несколько последних исследований отчетливо показало, что Пхд-студенты в три раза более склонны иметь психические проблемы со здоровьем, чем все остальное население. 1 из 10 Пхд студентов признает, что думал о самоубийстве в течение последних двух недель. Причины в этих исследованиях не указываются, но многие и сами их легко назовут: рабочая нагрузка на студентов-аспирантов огромна, зарплата крайне мала (в некоторых странах более чем в два раза меньше, чем технического персонала без высшего образования), а увереность в будущем почти полностью отсутствует. Все это связано с истрически сложившейся ситуацией, которая сделала систему науки в современном обществе невыносимой для самих ученых практически во всех странах.

Само по себе PhD (условно докторская степень, она означала разное, давала разные права в разных странах и формировалась чуть-чуть по-разному, но в целом нужна была для того, чтобы дать человеку право стать "профессором" и иметь право полноценно преподавать в высшем учебном заведении) появилось в 19 веке, а распространяться стало в начале 20-го. Не все вузы стали одновременно выдавать PhD, и критерии для выдачи разнились в разных вузах всегда. Более того, они разнятся и сейчас (что повергает многих в депрессию само по себе: например, в моем случае для получения PhD необходимо ДВЕ статьи первого авторства в научном журнале с импактом не ниже 2, а в Европе многие вузы вообще не требуют наличия научных статей и выдают PhD без них).

Тем не менее, поскольку в течение 20 столетия произошел и происходит экспоненциальный рост выдачи PhD, история сегодняшних стареньких профессоров, когда они получали свою степень, и сегодняшних аспирантов радикально разнятся. Буквально 50 лет назад получение степени почти автоматически означало, что ты стал "профессором" - так, например, в фильме "люди Х" один из главных персонажей с ник-неймом "Профессор Ксавьер" получает свою степень, и его тут же начинают называть профессором. Он отшучивается так:

- Ой, да что вы, меня еще нельзя называть профессором, я еще пока официально не начал преподавать...

Эта его оговорка наверняка вызывает не одну кривую усмешку у сегодняшних аспирантов и... постдоков. Особенно постдоков, потому что само слово "постдок" не существовало до конца 20 века, как не было и этой, скажем так, недопрофессии.

Пока количество выдаваемых степеней было относительно невелико, а расширение существующих университетов и открытие новых, связанное с экономическим и технологическим подъемом середины 20 века, было быстрым, почти каждый защитившийся аспирант получал должность профессора в университете и действительно как бы становился профессором после защиты. Конечно, ему еще предстоял долгий путь карьерного развития внутри университета, однако можно было с известной степенью уверенности утверждать, что во всяком случае в науке он сможет остаться так или иначе.

Когда экспоненциальный рост выданных PhD скрестился с остановкой расширения финансирования научного сектора, произошли следующие изменения: во-первых, возникла и начала усиливаться конкуренция ЗА МЕСТО профессора, что было само по себе почти немыслимо в начале 20 века для защитившегося аспиранта. Как это так - защитился, но не получил место? Это как? А вот так. Мест нет. Все уже украдено до нас.