Ярослав Огнев - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://0gnev.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://0gnev.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??b6eeae00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

30 июля 1942 года |

"Красная звезда": 1943 год.

"Красная звезда": 1942 год.

"Красная звезда": 1941 год.

Д.Ортенберг, ответственный редактор "Красной звезды" в 1941-1943 гг.

Эти дни ознаменовались чрезвычайным событием: в армии обнародован приказ Сталина №227, который известен под девизом «Ни шагу назад!». Обычно номера приказов помнят лишь в канцелярии. 227-й и сегодня вам назовет каждый фронтовик.

Приказ был издан в связи с глубоким прорывом немцев к Волге и Кавказу. С предельной правдивостью в нем объяснялось то отчаянное положение, в какое попала наша страна. Говорилось о смертельной угрозе, вновь нависшей над нашей Родиной. Приказ требовал в корне пресекать все разговоры о том, что «у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке... Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам», они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

В приказе приводятся ошеломляющие цифры: «У нас стало намного меньше территории... стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн. населения, более 800 млн. пудов хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в год. У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...

Пора кончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».

Что же сейчас надо делать? Приказ №227 дает суровый ответ:

«Чего же у нас не хватает?

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину...»

Я знаю, что приказ составляли по указанию и под диктовку Сталина. Да, собственно, можно было и не знать, но не трудно было догадаться, кто является автором приказа.

Приказ был подписан Сталиным 28 июля. Вчера вечером он уже был у меня в руках. Отодвинув все другие дела, засел за передовую. Казалось, писать ее было не так уже и трудно — надо просто-напросто добросовестно пересказать приказ №227, и дело с концом! Но над текстом стоял гриф «Строго секретно». Поэтому, когда передовая была набрана и сверстана, я послал ее Сталину: так ли мы сделали? Через два часа мне вернули передовицу. Никаких вычерков и добавлений в ней не оказалось. Только некоторые строки Сталин подчеркнул красным карандашом, а это означало — набрать жирным шрифтом. В том числе слова из приказа «Ни шагу назад! Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, стойко удерживать каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

Вслед за передовой почти подряд шли другие материалы, посвященные приказу №227, его главному требованию — установлению строгого порядка и железной дисциплины в войсках. Здесь я должен напомнить о нашей передовой «Долг командира», опубликованной неделю назад. Поздно ночью в этот день я встретился с Боковым. Не успел еще с ним поздороваться, как он сразу же сообщил:

— Сталин отметил вашу передовую...

Боков имел в виду передовицу «Долг командира».

Читая приказ, я понял, почему та передовая получила одобрение Верховного. Она от первого до последнего слова была посвящена обязанности, долгу командира установить строгий порядок, железную дисциплину в подразделениях, частях, соединениях. Словом, в передовице был дух будущего приказа.

Читатель может спросить: не предвосхитила ли газета приказ №227, коли я провожу такую параллель? Нет, этого я не говорю. Просто эта тема была подсказана нам жизнью...

* * *

Особо хотелось бы сказать о таких строках приказа, вписанных Верховным: «Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на Восток».

Суровые, горькие и даже жестокие слова, о которых ранее почему-то стеснялись вспоминать, хотя и сам приказ, и само время уже стали достоянием истории. Не буду сейчас входить в обсуждение, справедливы или несправедливы эти слова, адресованные армии, но фронтовики сорок второго года могут подтвердить, что, если бы их не было, вряд ли приказ так взволновал всех, потряс солдатские души, вызвал такой взрыв чувств, столь резкий перелом в психологии воинов.

В передовице эти строки не дословно приведены: слишком необычными и неожиданными они были. А вместе с тем и обойти их нельзя. В передовой эта мысль выражена по-иному, но тоже резко и определенно: «Родина вручила воинам Красной Армии вместе с боевым оружием и свою судьбу. И тот, кто дрогнул на поле боя вместо того, чтобы стоять насмерть, будет проклят Родиной, как отступник, который отдает свой народ под ярмо немецких угнетателей».

Передовая была не единственным выступлением газеты на эту жгучую тему. С неделю назад мы обратились с просьбой к Александру Довженко написать очерк о тяжелом положении на фронте, о долге советского воина перед своим народом, да такой очерк, чтобы он перевернул душу солдата.

Под вечер 31 июля у меня в кабинете раздался звонок — я услышал голос Довженко:

— Вашу просьбу выполнил. Привез рассказ…

Вскоре он был в редакции.

Александра Петровича до этой встречи я видел только в гражданском костюме. Теперь он предстал перед нами в военной форме. Худощавый, с чуть впалыми щеками, с красивой головой и седоватыми кудрями, опускавшимися на лоб, прокаленный степным солнцем, он выглядел бывалым фронтовиком. Пехотная форма с тремя «шпалами» на петлицах шла ему, и чувствовал он себя, видать, в ней свободно. Не долго распространяясь, он вынул из полевой сумки рукопись: рассказ «Ночь перед боем». Были у меня в то время Карпов и еще кто-то из работников редакции, и мы упросили Александра Петровича прочитать рассказ вслух. У него был грудной голос, читал он с мягким украинским акцентом. Мы слушали затаив дыхание, а когда он закончил, долго не могли произнести ни слова, потрясенные драматической силой произведения.

Я спросил писателя: читал ли он приказ № 227? Нет, он еще не знал этого приказа. С большой прозорливостью и смелостью он изобразил думы народные. Рассказ был написан сочным, колоритным языком, затрагивал самые тонкие струны человеческой души. Довженко описывал разговор украинских дедов-рыбаков у переправы на Десне с отступающими бойцами. Они, эти деды, с непримиримой беспощадностью, с горечью и едким сарказмом говорят о тех, кто забыл свой воинский долг и отдает родную землю на заклание врагу.

Командир-танкист Петро Колодуб в ночь перед боем рассказывает молодым бойцам о своей встрече с дедами на Десне в те дни, когда наши войска отступали:

«— Тикаете, бисовы сыны? — спросил нас дед Платон Пивторак, выходя из сеней с веслом, сетью и деревянным черпаком. — Богато я уже вас перевез. Ой, богато, да здоровые все, да молодые, да все — перевози да перевози... Савка! — крикнул Платон в соседнюю хату. — Пойдем, Савка. Надо перевозить — нехай уже тикают. Га?! Пойдем, пойдем, это, мабуть, последние!..

— Э-ге-е! Что-то вы, хлопцы, не той, не как его, не туда будто идете, — сказал дед Савка и хитро посмотрел на нас. — Одежда вот на вас новая, да и торбочки, и ремни, эге, и сами молодые, а заворачиваете не иначе не туда, га?..

— Не знаю, чего они так тикают? — сказал дед Платон, идя с Савкой к реке, как будто нас тут вовсе и не было.

— Чего они так той смерти боятся. Раз уж война, так ее нечего бояться. Уж если судилась она кому, так и не сбежишь от нее никуда...

— Душа несерьезная, разбалованная... Это казна-що, не люди... — сердился Платон. — Ну, сидайте, повезем. Чего стали? — Он уже стоял с веслом возле челна.

— Повезем уже, а там — что бог даст. Не сумели соблюсти себя, так уже повезем, тикайте, черт вашу душу бери... Куда ты шатаешь? Челна не видел, воин? — загремел дед на кого-то из нас...

Мы молча уселись в лодку, и каждый стал думать свою невеселую думу.

— Эге! — подхватил Савка. — А не знают, трясца их матери, что уж кому на войне судилось помереть, так не выкрутишься, никакой челн тебя не спасет. Не догонит пуля, догонит воша, а война свое возьмет... Бери влево! Быстрина велика, — захлопал Савка веслом...

— А ци думают спастись, а оно гляди, выйдет на то, что долго будут харкать кровью. Это же все доведется забирать назад!

— А доведется, — подхватил Платон и со всей силой гребнул веслом три раза. — Шутка сказать, сколько земли надо отбирать назад. А это же все кровь!

Я смотрел на деда Платона и с трепетом слушал каждое его слово. Дед верил в нашу победу. Он был для меня живым и грозным голосом нашего мужественного народа»...

Пересказать «Ночь перед боем» так же трудно, как трудно пересказать стихи. Мы сразу сдали рассказ в набор. Вскоре была верстка — «стояк» на четыре полных колонки. Вместе с Довженко, стоя у моей конторки, мы вычитывали слово за словом, строчку за строчкой весь текст. Я спросил Александра Петровича, где он встречал этих дедов.

— Это сама жизнь, — объяснил он.

— Коли так, — сказал я, — может, снимем подзаголовок «рассказ». Пусть его читают как очерк, как документ.

— Да, так, пожалуй, будет лучше, — согласился Довженко.

Когда верстка была вычитана, я вызвал Мишу Головина, который параллельно с нами читал полосу. У него, опытного и придирчивого стилиста, оказалось несколько небольших поправок. Когда мы их согласовали, Головин как бы между делом заметил:

— Горько будет нашему бойцу читать это…

Я навсегда запомнил неожиданный, полный философского смысла ответ Александра Петровича:

— Лучше горькая правда, чем сладкая ложь и даже сладенькая полуправда. Одна учит, а другая утешает...

Довженко был тысячу раз прав! Хотя в рассказе действительно немало горести, но каждая его строка звала в бой, укрепляла душу.

1 августа газета напечатала «Ночь перед боем». И в тот же вечер в редакцию позвонил секретарь ЦК партии. Он спросил: «Где Довженко? Передайте ему благодарность Сталина за очерк. Он сказал народу, армии то, что теперь надо сказать».

В армии с волнением читали «Ночь перед боем». Люди связывали сюжет рассказа с идеей приказа №227. Но только мы знали, что Довженко задумал и написал рассказ, когда еще не было этого приказа. Просто писатель был на войне, видел, что происходит, и мужественно рассказал обо всем, ничего не утаивая и не смягчая.

* * *

Из поездки на фронт возвратился Константин Симонов и вручил мне очерк «В башкирской дивизии». Сказал, что напишет еще два очерка. А на второй день принес не очерк, а стихи «Безымянное поле». Это стихотворение он начал писать, прочитав приказ №227, еще в пути. Первые беспощадные, горькие строфы стихотворения были созвучны приказу, как бы дополняли его еще одним мотивом — голосом погибших воинов:

Опять мы отходим, товарищ,

Опять проиграли мы бой,

Кровавое солнце позора

Заходит у нас за спиной.

Мы мертвым глаза не закрыли,

Придется нам вдовам сказать,

Что мы не успели, забыли

Последнюю дочесть отдать.

Не в честных солдатских могилах —

Лежат они прямо в пыли.

Но, мертвых отдав поруганью,

Зато мы — живыми пришли!..

Но за этими строками — неожиданный поворот темы: поэт словно бы вступил в спор с приказом. Он взял под защиту солдата, которого, как сказано в приказе, население страны якобы «проклинает... за то, что он отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей»:

Ты, кажется, слушать не можешь?

Ты руку занос надо мной...

За слов мою страшную горечь

Прости мне, товарищ, родной.

Прости мне мои оскорбленья,

Я с горя тебе их сказал,

Я знаю, ты рядом со мною

Сто раз свою грудь подставлял.

Я знаю, ты пуль не боялся,

И жизнь, что дала тебе мать,

Берег ты с мужскою надеждой

Ее подороже отдать.

Ты, верно, в сорочке родился,

Что все еще жив до сих пор,

И смерть тебе меньшею мукой

Казалась, чем этот позор...

Не успел я дочитать эти строки, как Симонов стал объяснять. «Безымянное поле» было рождено потрясением, которое он, как и все мы, вся армия, испытал, прочитав приказ №227. А этими строфами он не собирался оспаривать приказ, наоборот: это — суд над самим собой.

Было в приказе №227 беспощадное требование: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте». Однако в жизни в те боевые дни было вовсе не так. Задача борьбы с трусами и паникерами решалась по-другому. Им давали возможность загладить свою вину в штрафных подразделениях, на передовой, в огне боя, своей кровью, так сказать, искупить свою вину. Было именно так, как писал Александр Твардовский в своих стихах «Отречение», которые он сегодня принес в «Красную звезду» и которые сразу же были опубликованы:

И на глазах друзей-бойцов,

К тебе презренья полных,

Свой приговор, Иван Кравцов,

Ты выслушай безмолвно.

Как честь, прими тот приговор.

И стой. И будь, как воин,

Хотя б в тот миг, как залп в упор

Покончит счет с тобою...

А может быть, еще тот суд

Свой приговор отложит.

И вновь ружье тебе дадут.

Доверят вновь. Быть может.

И как правило, уходили штрафники в бой, многие сражались мужественно, восстанавливая доверие народа, боевых товарищей, которое под огнем значило не меньше, чем жизнь...

* * *

На первой полосе сегодняшнего номера газеты опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского. О том, что такой Указ будет, я знал. И к этому событию мы готовились. Прежде всего, заказали военным историкам очерки о русских полководцах. Авторы обещали принести их дней через десять. Но вот за два дня до получения Указа позвонил автор очерка об Александре Невском и сказал, что материал он еще не освоил, ему нужно дополнительное время.

Как раз в эти дни с Северо-Кавказского фронта в Москву вернулся Петр Павленко. Зашел ко мне. Я ему и говорю:

— Ты киноповесть об Александре Невском писал?

— Писал!

— В «Красной звезде» подписывал свои очерки псевдонимом А.Невский?

— Подписывал! Было дело, а что?

— Надо тебе Невского отработать.

— То есть как «отработать»?

Я рассказал о нашем проколе с очерком об Александре Невском и попросил написать этот очерк в самом срочном порядке. Дня за два, не больше.

Павленко сел за работу. Ровно через два дня принес очерк, и мы успели напечатать его в сегодняшнем номере «Красной звезды». Жаль, конечно, что пришлось начать не с очерков о Суворове и Кутузове: их мы получили позже. Однако жалеть, что мы заменили автора, не пришлось. Павленко написал такой яркий очерк, с таким знанием материала, что любой историк мог бы ему позавидовать!

В связи с учреждением орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского вот что хотелось отметить. Обстановка на фронте тяжелейшая. Армия отступает и отступает. И вдруг приказ о полководческих орденах! По статуту орденом Суворова, например, «награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне». То же в отношении орденов Кутузова и Александра Невского.

И вот законный вопрос: можно ли без несокрушимой веры в победу в дни тяжелейших поражений учреждать такие, можно сказать, победные ордена? В этом Указе — незыблемая уверенность в нашей окончательной победе над врагом! Так это и было тогда воспринято в стране и на фронте.

Второй фронт! Теперь уже яснее ясного, что США и Великобритания уклоняются от взятых на себя обязательств, затягивают его открытие. Не раз мы порывались сказать об этом на страницах газеты. Особенно «неистовствовал» Илья Эренбург: эта тема была, так сказать, его прерогативой. Но его статьи, где он то прямолинейно, то косвенно подвергал критике наших союзников, неизменно снимались. Нам говорили: «Не будем дразнить гусей, обождем...»

И вот опять Илья Григорьевич принес статью, где приводит слова немецкого летчика, попавшего в плен: «У нас никто не принимает всерьез разговоров о втором фронте. Не потому, что второй фронт не опасен для Германии, напротив, он очень опасен, но потому, что никто больше не верит, что англичане действительно хотят помочь своему союзнику». «Можно, конечно, — комментирует писатель, — с полным равнодушием отнестись к рассуждениям немецкого летчика. Однако последние события показывают, что германское командование рассуждает, как этот пленный: продолжается переброска немецких дивизий из Франции в Россию».

Это — на той стороне, а как у нас, на фронте? «Где же второй фронт?» — спрашивают бойцы Красной Армии. Они видят перед собой одно: немецкие дивизии, переброшенные из Франции...» Кстати, немецкие пропагандисты засыпают наши войска листовками, в которых вещают: «Союзники вас обманут».

Особенно резкой критике писатель подверг объяснение американцев и англичан о затяжке второго фронта: мы, мол, не хотим предпринимать ничего необдуманного; нам надо все подсчитать, все взвесить. Эренбург напоминает, что война без жертв не бывает: «Не теряя ничего, нельзя все обрести...»

Хорошая, важная, считали мы, статья. Послали ее наркому иностранных дел В.М.Молотову. Буквально через час нарком позвонил и сказал:

— Печатать обождите. Еще не пришло время. Сами вам скажем…

Но статья не «погибла». Эренбург через Совинформбюро послал ее в Англию и там ее опубликовали...

***

# Стойко защищать родную землю! // "Красная звезда" №177, 30 июля 1942 года

# Долг командира // "Красная звезда" №171, 23 июля 1942 года

# А.Довженко. Ночь перед боем // "Красная звезда" №179, 1 августа 1942 года

# К.Симонов. В башкирской дивизии // "Красная звезда" №178, 31 июля 1942 года

# А.Твардовский. Отречение // "Красная звезда" №178, 31 июля 1942 года

# П.Павленко. Александр Невский // "Красная звезда" №177, 30 июля 1942 года

______________________________________________________________

Источник: Ортенберг Д.И. Год 1942. Рассказ-хроника. — М.: Политиздат, 1988. стр. 273-280

|

Метки: Илья Эренбург Давид Ортенберг газета Красная звезда лето 1942 июль 1942 |

Елена Кононенко. Девочка в беседке |

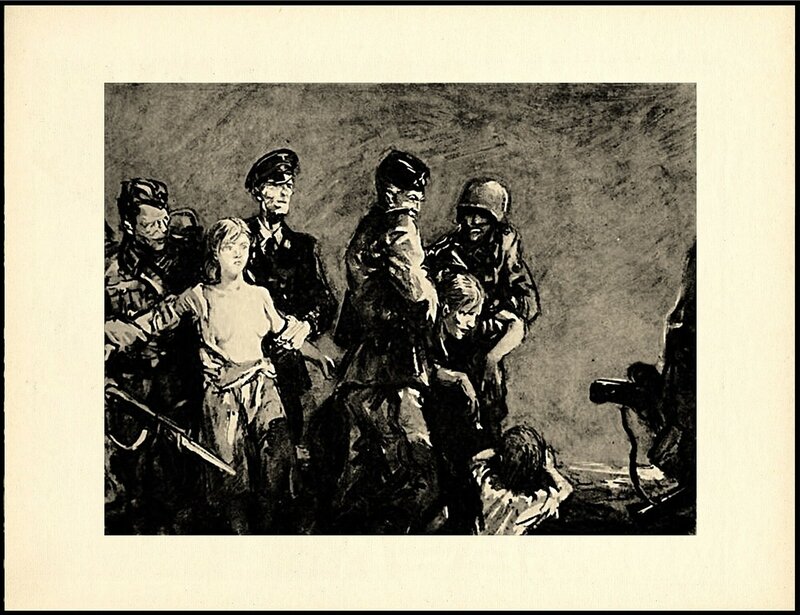

Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу Советскую территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших женщин от того позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть благороднее и возвышеннее такой задачи? (Из приказа Народного Комиссара Обороны от 23 февраля 1942 года).

Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу Советскую территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших женщин от того позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть благороднее и возвышеннее такой задачи? (Из приказа Народного Комиссара Обороны от 23 февраля 1942 года).Е.Кононенко, "Правда", СССР (№189 [8960]).

Статья опубликована 8 июля 1942 года.

В цветущем уголке Украины, в Черкассах, жила девочка Люда Петрова. Школьница. Хорошая девочка. Веселая, сердечная, простая. И справедливая. Она была душой шестиклассников, запевалой пионерского отряда. И училась усердно: приносила матери похвальные грамоты. Мать Люды ушла в ряды Красной Армии на второй день войны. Люда сумела проводить мать без слез.

— Девочка моя... ты понимаешь, что я должна там быть. Буду помогать раненым, спасать бойцов. Ты понимаешь это? Я нужна там...

Они обе волновались и скрывали волнение.

И только когда поезд увез маму, девочка спряталась в своей любимой беседке на дворе, где учила уроки или читала, и там тихо всплакнула.

А на другой день Люду Петрову снова видели бодрой, кипучей. Окруженная сверстниками и сверстницами, она сидела в этой самой беседке, где вчера плакала. Пионеры вслух думали: чем помочь фронту? И слышался звонкий, решительный голос Люды:

— Ребята, ребята, найдем дело! Не такие мы уж маленькие, ведь мы пионеры, ребята!

И сжимались детские кулаки. И полыхали огнями детские глаза. И тут, в этой беседке, поклялись они, юные черкасские друзья, в том, в чем клянутся воины Красной Армии. И пели песни. Глядя на этих милых, воинствующих грачей в красных галстуках, улыбались домашние хозяйки, проводившие мужей на фронт.

Немцы захватили городок. Замучили много советских людей. Они растерзали и девочку Люду.

Немцы стали спрашивать девочку, в какой части Красной Армии ее мать, где соседи — коммунисты рафинадного завода. Девочка молчала. Молчала так упорно, словно была немая. Она не произносила даже слов «нет», «не знаю». Она молчала. Мерзавцы собрали на дворе школьников и на их глазах растерзали, изнасиловали Люду... Потом они жгли ее тело. Она молчала. Задушили. Полупьяные гитлеровские разбойники повесили труп девочки в той беседке, где Люда решала задачки, учила географию, читала Пушкина и Шевченко… И эти подлецы, негодяи, погубившие ребенка, тупо хохотали, глядя, как ветер надувает пузырем ее школьное платье. Насладившись вдосталь «зрелищем», немцы ушли.

Они думали, что они запугают тех, кто был свидетелем этой ужасной казни. Они думали, что запугают! Нина Ярош, медицинская сестра, все это видела. Нина Ярош знала девочку, Нина Ярош не стерпела.

Товарищи, да разве любой честный человек смог бы стерпеть, видя чудовищное бесчинство, зверство фашистских извергов...

Нина Ярош подожгла ночью штаб немецких захватчиков. Запылало здание. Обозленные, перепуганные немцы метались в огне, как крысы, бегали по двору, визжали, корчась от ожогов.

Нина Ярош была схвачена. Ее волокли по мостовой, били, мучили, жгли... Она потеряла сознание. Думая, что она уже мертва, ее бросили в яму. Но Нина Ярош еще была жива. Она пришла в себя. На третьи сутки ночью партизаны тайком вытащили ее из ямы и унесли, спасли. Кто сказал партизанам? Кто привел их к яме? Мы так и не знаем кто. Может быть, те самые дети в красных галстуках, людины друзья, с которыми она пела песни в беседке и которых хотела запугать немецкая банда.

Партизаны перенесли изувеченное тело Нины Ярош через линию фронта и доставили в полевой госпиталь. А теперь она лежит в одном из госпиталей нашего тыла.

Недавно из этого госпиталя пришло письмо в Москву, в детскую газету, в нашу «Пионерскую правду».

«Главному редактору «Пионерской правды».

Я, медсестра Ярош Нина, находилась у немцев 21 день. И передать всех ужасов, которые царили там, я не в силах. Я теперь получеловек. Меня немцы изуродовали: у меня нет груди — они ее выпекли, у меня нет волос — они их сожгли, и нет пальцев — они их отрубили. Но это все ничего: я взрослая... Но вот одна пионерка Люда Петрова, 15 лет, о которой я хочу, должна рассказать, как ее изверги замучили...».

И Нина Ярош рассказала в своем письме о девочке в беседке, рассказала то, что вы уже прочитали.

Письмо кончается так: «Решила об этом сообщить — о героическом поступке девочки, которая, умирая, не сказала ничего, что у нее пытали. И их тысячи, этих родных, милых детей, взлелеянных под сталинским солнцем. Пусть же мать, которая где-то находится на фронте или в тылу, гордится ею, как когда-то гордилась, когда дочь приносила похвальные грамоты за отличную учебу... Мы должны, обязаны очистить родину от немецкой погани! Я прошу вас сообщите в печати, чтоб узнали, как эта маленькая патриотка Люда погибла на своем посту, защищая интересы родины».

Потрясающий душу человеческий документ! Изувеченная немецкими мародерами, страдающая от невыносимой боли Нина Ярош находит силы продиктовать сиделке письмо, в котором просит советский народ отплатить фашистам за смерть девочки Люды. О себе ни слова, кроме того, что искалечена немцами, кроме того, что дала слово отомстить за девочку и решилась, сделала, что могла...

И в письме есть такая волнующая короткая приписка:

«Адрес мой такой... Лежу я в госпитале. Мне принесут от вас письмо, и я, умирая, буду счастлива. Ответьте мне. Нина Ф. Ярош». Товарищи, мы должны ответить Нине Ярош.

Товарищи, мы должны отомстить за труп девочки в беседке. Все: воины Красной Армии, рабочие, крестьяне, ученые, актеры, музыканты, писатели, мужчины, женщины, старики, дети, все! У меня есть дочь — фашистские разбойники могут убить мою дочь. У тебя есть сын — они могут повесить твоего сына. У него есть сестренка — они могут растерзать в клочья его сестренку.

Гитлеровская банда идет и пойдет еще на самые кровавые преступления. Мы должны истребить гитлеровскую свору, перемолоть, испепелить. Любой ценой. Любыми усилиями. Любым напряжением. Мы можем это сделать. И мы это сделаем, Нина Ярош! Труп девочки в беседке, кровь советских детей, кровь наших братьев, твоя измученная жизнь, Нина Ярош, зовут нас к возмездию, смывают усталость, снова и снова зажигают сердце гневом и волей к победе.

Товарищ, спроси себя сегодня: что ты сделал, чтобы отплатить врагам за девочку в беседке? Что ты сделал для того, чтобы завтра немецко-фашистские бандиты не повесили твоего ребенка? // Елена Кононенко.

**************************************************************************************************************************************************

Зверства немецких захватчиков

Грабежи, насилия и дикие зверства царят в захваченных районах Смоленской области.

Фашистские громилы только по Ельнинскому району полностью выжгли населенные пункты Гурьевского, Ст. Устиновского, Вараксинского, Леонидовского, Леоновского и Поповского сельсоветов. Почти полностью сожжены села Юрьевского, Данинского, Пронинского, Чемутовского, Бобровичского, Уваровского и др. сельсоветов. Только по Ельнинскому району сожжено дотла более 500 колхозных дворов.

Сотни ни в чем не повинных мирных жителей расстреляны, повешены и заживо сожжены. В гор. Ельня фашисты убили учителя Капитонова, а его жену и 4 малолетних детей повесили. В деревне Сафеевка, Ст. Устиновского сельсовета, гитлеровские бандиты заживо сожгли престарелых родителей красноармейца Хохлова. В деревне Харилка, Починковского района, фашисты расстреляли гражданку Базунову за то, что не хотела отдать грабителям последнюю корову. В деревне Сергеево, того же района, гитлеровцы расстреляли учительницу-комсомолку Симонову и ее двухлетнего ребенка.

После зверских издевательств немецкие изверги повесили старую учительницу с тридцатилетним стажем работы, депутата районного совета тов. Русанову. Угроза смерти не устрашила патриотку. Умирая она смело заявила палачам, что за ее смерть и за смерть других русский народ отомстит фашистским инквизиторам.

Расстреливая и убивая мирное население, фашисты жгут и разрушают общественные постройки, культурные очаги. Только по Ельнинскому району сожжено и разрушено 5 средних, 12 неполных средних и 37 начальных школ. Уничтожены сотни колхозных клубов и красных уголков, тысячи пчелосемей.

Зверские издевательства, грабежи и убийства, по мысли гитлеровских палачей, должны запугать население оккупированных районов. Но это фашистам не удается. Народ восстает против угнетателей. Тысячи партизан — народных мстителей с оружием в руках борются против фашистского произвола. Их число будет увеличиваться с каждым днем, с каждым часом. (Корр. «Правды»).

______________________________________________

И.Эренбург: Гретхен ("Красная звезда", СССР)**

За честь наших женщин!* ("Красная звезда", СССР)*

Русская девушка в Кельне* ("Красная звезда", СССР)

И.Эренбург: За женскую честь! ("Красная звезда", СССР)**

Ф.Панферов: Убийство Екатерины Пщенцовой* ("Красная звезда", СССР)

Газета "Правда" №189 (8960), 8 июля 1942 года

|

Метки: зверства фашистов лето 1942 газета Правда июль 1942 |

Беспощадно истреблять вражеские танки |

В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого советского воина принадлежит отчизне. Красноармеец, защищай Родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами!

В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого советского воина принадлежит отчизне. Красноармеец, защищай Родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами!"Красная звезда", СССР (№237 [4992]).

Статья опубликована 8 октября 1941 года.

За последние дни боевые действия на ряде участков фронта приняли особенно ожесточенный характер. Врага страшит перспектива затяжной войны, его подстегивает приближение русской зимы. С неистовством бешеного зверя немецко-фашистские орды пытаются прорваться вперед. Они напрягают все свои усилия, не считаясь ни с какими потерями, чтобы сломить мужественное сопротивление наших частей, подавить упорство и активность нашей обороны, сорвавшей уже не один гитлеровский план.

В этих боях враг снова, как и во всех предыдущих сражениях, главную свою ставку делает на хваленые "бронированные кулаки". Но "кулаки" эти выглядят теперь несколько иначе, чем в первые дни войны. Чтобы хоть в какой-то мере восполнить свои огромные потери, немцы подскребли все, что осталось в оккупированных ими странах.

Задача наших воинов ясна: противопоставив яростному натиску фашистов отвагу, стойкость, сметку, умение, — беспощадно бить врага, на каждом шагу уничтожать вражеские танки и живую силу.

Все возможности для этого есть. Бесспорно, современные танки — сильное оружие. Но, как говорится, на всякий яд есть свое противоядие. Боевой опыт убедительно свидетельствует, что мужественному, умелому и стойкому бойцу танк не страшен.

В чем сила танка? В его броне, пулеметно-пушечном вооружении и большой подвижности. Последнее — на особом счету у фашистов. Но стоит только противопоставить им выдержку, хладнокровие, твердое управление войсками и умелое использование всех противотанковых средств, как зарвавшиеся танковые группы ломают себе голову.

При всех своих положительных свойствах у танков, особенно немецких, много уязвимых мест. Танки сильны во взаимодействии с авиацией и мотопехотой. Нарушить это взаимодействие ударами по вражеской авиации, изолированием танков от пехоты — значит в большой мере поколебать их силу.

Танковые колонны — хорошая мишень для авиации. Наши летчики играют большую роль в борьбе против вражеских танков. Сталинские соколы успешно уничтожают танки фашистов на Вяземском и Брянском направлениях. Крепкими ударами нашей авиации по фашистским бронированным дивизиям бить их непрерывно и всюду. Наши летчики, преодолевая трудности, непогоду, должны приложить все свои силы к тому, чтобы расстроить боевые порядки танковых колонн немцев, поджигать и взрывать их машины.

Гроза немецких танков — наша артиллерия. Пусть каждый снаряд малокалиберных пушек пехоты, орудий всех калибров и назначений, в том числе и зенитных, метко бьет по фашистской броне. Наш народ ждет от артиллеристов мастерства и бесстрашия.

Карманная противотанковая артиллерия пехотинцев — зажигательные бутылки и связки гранат — вывела из строя сотни и сотни вражеских машин. Каждый пехотинец должен стать искусным истребителем танков!

Могилой для фашистских танков становятся и инженерные сооружения, мины, рвы, эскарпы, надолбы, воронки, прикрываемые артиллерийским и пехотным огнем. С танками врага, наконец, ведут жесточайшую борьбу советские танки.

У нас есть чем бороться с фашистскими танками, есть чем истреблять их. Дело только за тем, чтобы мужественно и умело использовать все наше могучее оружие. Успех решают выдержка и упорство в бою. Обороняясь, стойко встречать вражеские машины, расстреливать, поджигать и взрывать их.

На полк майора Васильева напала большая группа танков. Они мчались прямо на окопы. Но ни один боец не дрогнул, не спасовал. Артиллеристы встретили врага дружным огнем. Несколько машин сразу же выбыло из строя. Ряды фашистов смешались, однако до десятка танков продолжало итти по прежнему курсу. Тогда ринулись в бой истребители. Красноармеец Долгов пополз канавой навстречу танкам. Подпустив один из них на 15 метров, он стал на колени и метнул бутылку, затем вторую. Машина загорелась, экипаж ее выскочил и тут же был расстрелян. Вторую машину зажег командир отделения Тимофеев. Танковая атака была отбита. А если бы люди растерялись, поддались панике, бросились бежать, они погибли бы. От танка не убежишь. Самое верное — встретить его лицом к лицу и бороться с ним организованно, всеми средствами.

Немцы часто избегают лобовых танковых атак. Они ищут обходов для своего прыжка в глубину обороны. Все должно быть брошено навстречу врагу, чтобы уничтожить его машины.

В наших рядах множество доблестных истребителей танков. Сколько раз наши летчики, снижаясь под сильным зенитным огнем, несмотря ни на что, наносили удары фашистским танковым колоннам, задерживали их. Родина гордится сотнями героев-артиллеристов, расстреливавших в упор прорвавшиеся немецкие танки. Весь народ славит имена героев-пехотинцев, самоотверженно вступающих в единоборство с танками и уничтожающих их. Бойцы и командиры только одной Н-ской ордена Ленина дивизии истребили зажигательными бутылками свыше 300 фашистских машин, прорвавшихся в наш тыл. Пример этих героев зовет на подвиги всех бойцов Красной армии.

Озверелые фашистские изверги пытаются прорваться к важнейшим жизненным центрам страны. Преградим дорогу врагу. Героической и самоотверженной борьбой истреблять технику и живую силу фашистов, их авиацию, артиллерию, пехоту и танки!

**************************************************************************************************************************************************

Упорный и смелый боец неприступен для врага. В любой обстановке биться стойко и мужественно до конца!

Напряженные бои на Вяземском и Брянском направлениях

(От специального корреспондента "Красной звезды")

В последние дни на Вяземском и Брянском направлениях немцы предприняли новое наступление. Немецко-фашистское командование бросило в бой значительные силы авиации, бронетанковых войск и пехоты. Это — новая попытка прорвать нашу оборону, просочиться в глубь этой обороны.

Идут ожесточенные бои. Они не прекращаются ни днем, ни ночью. Бросив в бой свои резервы, немцам удалось обеспечить себе численное превосходство на ряде участков. Только благодаря этому фашисты сумели вклиниться в расположение наших войск.

Как только бойцам тов. Рейтера стало известно, что колонны немецких танков продвигаются к пункту К., наши танковые подразделения быстро вышли в район этого пункта и с хода стремительно атаковали немцев. Лишь в одном этом бою фашисты потеряли 20 танков, 50 автомашин и 50 мотоциклов.

На том же участке фронта успешно действует по механизированным колоннам врага наша авиация. Только за 4 и 5 октября ею уничтожено 113 танков, 10 бронемашин, 4 цистерны с горючим, 250 автомашин с пехотой.

Враг, встречая упорное сопротивление, бросается из стороны в сторону. Так, в районе села П. крупная немецкая танковая колонна несколько раз пыталась пробить нашу оборону, но все эти попытки ничего не давали. Тогда фашисты, отошли в тыл, решили нанести удар в другом направлении и вклинились в расположение наших войск. Бойцы N части смело вступили в бой против танковой колонны. Только убитыми немцы потеряли более 1.000 солдат и офицеров. Нашими частями уничтожено 65 вражеских танков.

Каждый шаг продвижения на Вяземском и Брянском направлениях стоит врагу огромных потерь. // Подполковник А.Крапивин.

**************************************************************************************************************************************************

Стойкой пехоте не страшны вражеские атаки. Хладнокровно подпускай врага на близкие дистанции и всей силой обрушивайся на него из винтовок, автоматов и пулеметов.

Красноармеец Мойсеенко вынес с поля боя 31 раненого

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 7 октября. (По телефону от наш. спец. корр.). На-днях N части пришлось участвовать в большом бою. Красноармеец Мойсеенко вынес с поля боя 31 раненого бойца. Всех их он переправил на маленькой лодке через реку, сделав восемь рейсов.

Осторожно высадив раненых, Мойсеенко двинулся в девятый рейс. Неожиданно немцы открыли по лодке огонь из винтовок и автоматов. Отважный красноармеец получил ранение. Однако и после этого лодка продолжала свой путь к тому берегу. Несмотря на ранение, Мойсеенко продолжал работать до тех пор, пока его самого не отправили на пункт медицинской помощи.

ДРУЖНЫМ ОГНЕМ ОТБИЛИ АТАКИ НЕМЦЕВ

На Вяземском направлении N часть, обороняющая пункт Ф., в первой половине дня отбила несколько вражеских атак. К 15 часам бой стал стихать. Немцы ни в одном месте не смогли прорваться.

Но вдруг в 17 часов на стороне неприятеля было замечено движение. Поднялось сразу до двух батальонов немцев. Они пошли в атаку, все до одного пьяные.

Наши бойцы подпустили пьяные немецкие батальоны на близкое расстояние и встретили их заранее подготовленным огнем всех средств пехоты. Батальоны врага были уничтожены.

Саперы опрокинули врага в рукопашной схватке

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 7 октября. (По телеграфу от наш. спец. корр.). Чтобы задержать наседавшего неприятеля, саперной роте лейтенанта Кудрявцева было приказано взорвать мост через реку С. Саперы бросились вперед и, несмотря на град пуль и сильный минометный огонь, добежали до моста. Но тут уже находились ворвавшиеся с того берега немцы. Их было немного — человек до сорока, но за ними бежали новые группы. Командир роты не растерялся. Быстро оценив обстановку, подал команду:

— Пулеметчики — огонь по немецкому тылу! Первый взвод — за мной, в штыки! Остальные — приготовить мост к взрыву.

Метнув по мосту гранату, лейтенант Кудрявцев ринулся вперед. С криками "ура", с винтовками наперевес бросился за лихим командиром весь первый взвод. Пулеметчики стали косить немцев. А на мосту закипел штыковой бой. Саперы кололи, били прикладами и расстреливали в упор опешивших фашистов, не ожидавших такой стремительной атаки. Доблестный лейтенант, расстреляв весь заряд своего "нагана", схватил винтовку убитого им немца и закалывал ею врагов.

В три минуты больше 30 фашистов пало на мосту и погибло в водах реки. Удар был настолько силен, что остатки фашистов, побросав винтовки, бросились назад. Захватив трех убитых и семерых своих раненых, рота отошла к нашим стрелковым подразделениям.

Оглушительные взрывы возвестили о том, что свою боевую задачу саперы выполнили. Мост в огне и дыму рухнул в воду.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ФАШИСТСКИМ ПУЛЕМЕТАМ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 октября. (По телеграфу от наш. спец. корр.). На одном из участков фронта подразделениям нашей пехоты сильно мешали вражеские огневые точки. Обнаружить их было трудно. Тогда на помощь стрелкам пришли артиллеристы — младший сержант Попов, сержант Левченко и лейтенант Щербаков.

С рассветом они подобрались на триста метров к передовым подразделениям неприятеля и, хорошо замаскировавшись, целый день изучали местность. Установив, что пехоте особенно досаждают пулеметы, скрытые охапками соломы, артиллеристы решили расстрелять их прямой наводкой.

Три противотанковых орудия одновременно появились на открытых позициях и в упор ударили по «шалашам». С первых же выстрелов вражеские огневые точки были уничтожены.

________________________________________________

В.Гроссман: Первая встреча* ("Красная звезда", СССР)

П.Павленко: Четвертое условие ("Красная звезда", СССР)

Свести к нулю превосходство немцев в танках ("Красная звезда", СССР)

А.Кукушкин: Авантюризм немецких генералов в использовании танковых войск ("Красная звезда", СССР)

Зажигательные бутылки - могучее средство истребления фашистских танков* ("Красная звезда", СССР)***

Газета "Красная Звезда" №237 (4992), 8 октября 1941 года

|

Метки: газета Красная звезда 1941 осень 1941 октябрь 1941 |

Если враг не сдаётся, его уничтожают |

Дело освобождения наших земель от фашистских захватчиков зависит от напряжения всех сил советских патриотов и мобилизации всех возможностей нашей страны. Да здравствует великий советский народ и его героическая Красная Армия и Военно-Морской Флот!

Дело освобождения наших земель от фашистских захватчиков зависит от напряжения всех сил советских патриотов и мобилизации всех возможностей нашей страны. Да здравствует великий советский народ и его героическая Красная Армия и Военно-Морской Флот!"Правда", СССР (№24 [9160]).

Статья опубликована 24 января 1943 года.

Неуклонно сжимая кольцо вокруг немцев в районе Сталинграда, Красная Армия уничтожает гитлеровских солдат и офицеров, расплачивающихся своей жизнью и за собственные преступления, и за тупоумный азарт своего кровавого повелителя. Немецкие генералы не приняли под Сталинградом условий предложенной им капитуляции. Они подписали смертный приговор своим солдатам.

Окружённый в городе Великие Луки немецкий гарнизон отказался сложить оружие. Он был истреблён. Немецкий гарнизон пытался с боем прорваться из окружённого города и крупного железнодорожного узла Миллерово. Он был почти полностью истреблён.

Войска противника, находящиеся к востоку от железнодорожной линии Каменка—Россошь, полностью окружены и уничтожаются нашими войсками.

Наступление советских воинов продолжается... С огромной силой падает удар за ударом на гитлеровцев. Фронт их прорван на важнейших направлениях. Тщетно цепляются они за каждый рубеж. Чем сильнее их упорство, тем больше их потери. Сорван план зимней кампании, которым тешили себя гитлеровцы, вводя в заблуждение немецкий народ и своих вассалов. Немецко-фашистская печать бормочет что-то несуразное об «эластической обороне», о нарочитом «выпрямлении фронта». Вздор! Гитлеровские оккупанты вынуждены отступать под ударами Красной Армии.

Война на уничтожение! — именно такую войну затеяли гитлеровцы. С этим они напали на нашу мирную страну. Едва переступив воровским манером нашу границу, они закричали о том, что уже «уничтожили» полностью Красную Армию. Это была бессмысленная и глупая ложь. Они не уничтожили и не могли уничтожить Красную Армию, но они стали зверски, подло уничтожать мирное советское население. Они не скрывали своих намерений. Они открыто провозгласили свою разбойничью «теорию» тотальной войны — войны на истребление народов.

Но в те дни, когда немецко-фашистские захватчики упивались своими временными успехами, когда они ценой огромных потерь продвигались вперёд по нашей стране, оставляя за собой горящие города и сёла, виселицы, тысячи и тысячи трупов советских людей, — товарищ Сталин сказал: «Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат».

Они её получили!

На разбойничью «тотальную» войну немецких захватчиков советский народ ответил всенародной отечественной войной, задачи которой святы и справедливы. Враг узнал силу народного отпора. Уничтожить оккупантов, уничтожить всех, кто с оружием в руках посягает на свободу нашего народа, на независимость нашей родины, на честь народа! — это стало всенародным кличем. Этим зажглось сердце каждого советского человека. Это закалило в святой ненависти душу бойца Красной Армии. Это вооружило советских воинов и советских народных мстителей военным мастерством.

Красная Армия избегает ненужного, лишнего кровопролития, сохраняет жизнь тем немецким солдатам и офицерам, которые сложили оружие. Она уничтожает врага, если он оказывает сопротивление, не сдаётся. Товарищ Сталин говорил: «Война есть война. Красная Армия берёт в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдается, — его уничтожают».

За два месяца наступления наших войск — с 19 ноября 1942 года по 19 января 1943 года — сдались, взяты в плен более 200 тысяч немцев, итальянцев, венгров, румын. За это же время немецко-фашистская армия потеряла только убитыми более 500 тысяч солдат и офицеров. К ним надо добавить тяжело раненых, которые не возвратятся в строй. Таковы потери немецко-фашистской армии в живой силе. А кроме того гитлеровская армия понесла огромные потери материальными средствами. За это время она лишилась свыше 6 тысяч танков, около 12 тысяч орудий разных калибров, до 3.500 самолётов, многих тысяч других средств вооружения, многих миллионов снарядов, патронов.

Так изо дня в день тает, подтачивается сила гитлеровской армии, а вместе с уничтожением живой силы и материальных средств подрывается моральная устойчивость врага. Миф о непобедимости германской армии был развеян Красной Армией еще в боях первого года войны. Народы мира увидели, что немцев можно бить и можно разбить. В боях на советско-германском фронте наши славные воины разбивают ореол военного мастерства немцев, их будто бы исключительного военного искусства. Народы мира видят, что Красная Армия и в этом отношении превосходит гитлеровскую. Моральный авторитет гитлеровской Германии, основательно подорванный провалом сумасбродных планов Гитлера, расшатывается всё больше и больше под ударами Красной Армии, ведущей наступление на многих участках обширного советско-германского фронта.

Чем успешнее Красная Армия громит врага, тем чаще сдаются в плен вражеские солдаты и офицеры. Сознание безнадёжности и обречённости проникает в их ряды. Союзники немцев — итальянские, венгерские, румынские солдаты и офицеры, загнанные, как скот на убой, в советскую страну, где нет у них никаких интересов, кроме прямого разбоя и грабежа, уже массами сдаются в плен.

Всё это пушечное мясо, запроданное на вес предателями Антонеску, Хорти и иными, держалось в повиновении у немцев, покуда действовал гипноз немецкой силы. Успешное наступление Красной Армии изменило картину. К исходу 22 января количество пленных, взятых только в районе Воронежского фронта, дошло до 64 тысяч человек. Из них десятки тысяч венгров и итальянцев. Ещё раньше стали сдаваться румыны, притом целыми воинскими частями, с генералами и штабами.

Под ударами Красной Армия: ослабевает и распадается связь между немцами и их союзниками — соучастниками общей грабительской шайки. «Удары Красной Армии в конце концов приведут к разложению, и распаду этого разбойничьего сброда, об’единившегося в целях грабежа и искоренения народов, не пожелавших стать рабами, не пожелавших подчиниться гитлеровскому произволу» (из доклада тов. Щербакова).

Грозной, неумолимой силой надвигается Красная Армия на врага, косит, крушит его укрепления, опустошает его ряды, рвёт связь между частями, окружает и уничтожает их. Гитлеровские разбойники тешат себя и обманывают немцев иллюзиями, будто удастся отсидеться, переждать, снова накопить силы... Непрерывными ударами Красная Армия разрушает эти иллюзии.

Враг ещё не разбит — это мы знаем. Он может пуститься на новые авантюры. Но того, что уничтожено и уничтожается Красной Армией, ему не восстановить. Наша задача — продолжать беспощадно уничтожать живую силу врага, бить его, не давая ему опомниться, застигая его врасплох, срывая его планы, создавая неуверенность, тревогу, панику во вражеских рядах. Чем больше ударов по врагу, тем скорее поймёт он обречённость, безнадежность своего положения.

____________________________________________________

И.Эренбург: Изгнание врага* ("Красная звезда", СССР)

Д.Мануильский: О ненависти к врагу* ("Красная звезда", СССР)

**************************************************************************************************************************************************

КАК НЕМЦЫ ХОЗЯЙНИЧАЛИ В МИЛЛЕРОВО

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 23 января. (По телеграфу). Сейчас стали известны новые подробности разбойничьего хозяйничания немцев в Миллерово. Девять десятых города представляют собой дымящиеся руины. Улицы Салтыкова-Щедрина, Вокзальная, Железнодорожная, Горького, Верховая — на них нет ни одного целого строения. Лишь немногие дома уцелели на улицах Луначарского, Ленинской, Элеваторской и Фрунзе.

Жители рассказывают:

— В последние три дня немцы планомерно жгли и взрывали город.

Вокруг обгорелых корпусов разбросаны ящики из-под мин, стоят бензиновые бочки. Поджигатели действовали по приказу командования. Они мстили за свое поражение. В дикой злобе предавались огню плоды многолетнего труда советских людей. Взорваны корпуса заводов и фабрик, здания институтов и школ. Еще не подсчитан ущерб, нанесённый городу, но он, несомненно, исчисляется в многие сотни миллионов рублей.

Около 5.000 юношей и девушек, мужчин и женщин немцы угнали в Германию. В ноябре они отправили туда два эшелона, в декабре — третий. Комиссия по отправке в Германию помещалась на улице Чкалова, дом №8, возглавлял её капитан Юргенс. Ежедневно сюда вызывали предназначенных к отправке, отбирали у них документы и на каждого заводили особую карточку. Затем начинались гнусные издевательства. Девушек вводили в кабинет врача, якобы для медицинского осмотра; тут в креслах восседали офицеры, которые, цинично ухмыляясь, разглядывали обнажённых девушек.

Так немцы воскресили нравы рабовладельческих рынков. Наступал день отправки. Солдаты отрывали матерей от детишек, прикладами загоняли женщин в круг, ставили в ряд, и скорбная колонна в сопровождении сильного конвоя направлялась к вокзалу. Там отправляемых загоняли в холодные товарные вагоны. Поезд трогался.

Раисе Давыденко удалось бежать с пол-дороги, и на-днях она вернулась в уже освобождённый Миллерово. Давыденко рассказывает:

— В вагоне было так тесно, что нельзя было даже повернуться. В каждом вагоне ехал надзиратель, который на всякую просьбу отвечал ударом палки. Всю дорогу нас морили голодом. Горячую пищу первый раз дали в Каменске — прокисший суп. В Полтаве дали борщ, но его никто не ел: это была грязная бурда. На станции Лозовая в вагон бросили кружок колбасы весом в 400 граммов, — это на 48 человек.

Редкая семья в Миллерово не оплакивает близкого, который томится в фашистском рабстве.

В подвалах обнаружены сотни трупов людей, умерщвлённых немцами. Летом и осенью немцы увозили расстреливать за город и на гору Полячка, а в последние дни казнили прямо на улице, на глазах родных.

13 января немецкий автоматчик ворвался в квартиру Подгорного. Там он застал пятерых девушек за шитьём. Он выгнал их на улицу и расстрелял из автомата. Вот имена жертв фашистского разбойника: Паша Исаенкова — 20 лет, Маруся Исаенкова — 18 лет, Лиза Пичугина — 17 лет, Лида Подгорная —19 лет. Фамилия пятой не установлена; известно только, что накануне она пришла из Ворошиловграда.

Город взывает к мести. // Д.Руднев.

**************************************************************************************************************************************************

НЕМЕЦКИЙ БАТАЛЬОН СДАЛСЯ В ПЛЕН

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 января. (Воен. корр. «Правды»). На одном участке в районе Сталинграда организованно перешёл на нашу сторону и сдался в плен второй батальон 518-го пехотного полка 295-й немецкой пехотной дивизии.

Несколько дней назад были взяты в плен фельдфебель этого батальона Визингер и солдат Данисберг. В своих показаниях они сообщили: их примеру могут последовать все солдаты батальона, если бы они знали, что русские сохранят им жизнь. Немецкое командование распространяет среди солдат слухи о том, что пленные немцы якобы поголовно расстреливаются.

Командир одной из наших частей отпустил немецких пленных обратно с тем, чтобы они рассказали своим товарищам всю правду об отношении Красной Армии к военнопленным. Когда пленники вернулись к себе, командир батальона Курт Майзел приказал немедленно привести их в штаб батальона. Там вернувшиеся рассказали обо всём, что с ними произошло, о том, что группы немецких солдат при них отправлялись в тыл и никого не расстреливали. Они рассказали об ультиматуме нашего командования и условиях сдачи в плен.

Командир батальона сразу же созвал офицеров и унтер-офицеров на совещание. Здесь было решено ввиду безнадежности дальнейшего сопротивления сдаться в плен. Против этого предложения возражал только командир одной роты. Вместе со своей ротой в 30 человек он отошел в сторону, а батальон в составе 120 человек во главе с комбатом и остальными офицерами сдался в плен нашей части. // В.Куприн, Д.Акульшин.

**************************************************************************************************************************************************

СЛАВА!

Есть символика в природе,

В пышном солнечном восходе,

Прочь гонящем темноту,

Есть символика в народе,

В трудовом его быту,

В историческом сияньи

Боевых его годов, —

Есть символика в названьи

Русских рек и городов.

Над великою Москвою,

Над святыней мировою.

Звезды вечности горят,

И над Волгой и Невою

Блещут славой боевою

С младшим братом старший брат —

Сталинград и Ленинград.

Ленинград со Сталинградом,

Обменявшись братским взглядом,

Завершают подвиг свой.

Сколько силы, воли твёрдой

В их уверенной и гордой

Перекличке боевой,

В их геройстве безграничном,

В полыханьи их знамён,

В сочетаньи символичном

Их сверкающих имён!

На врага победным строем,

Расправляясь с подлым сбродом,

Наступает фронт стальной.

Слава воинам-героям!

Слава братским всем народам!

Слава всей стране родной!

Демьян Бедный.

______________________________________________

И.Эренбург: Облава ("Красная звезда", СССР)**

Неотступно преследовать и уничтожать врага ("Красная звезда", СССР)**

П.Слесарев, П.Арапов: Как были взяты Великие Луки ("Красная звезда", СССР)

Решительно и быстро громить окруженные гарнизоны врага ("Красная звезда", СССР)

Уничтожать живую силу и технику врага, умело вести наступательные бои ("Красная звезда", СССР)***

Газета "Правда" №24 (9160), 24 января 1943 года

|

Метки: 1943 январь 1943 зима 1943 газета Правда |

Свести к нулю превосходство немцев в танках |

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невскою, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» И.Сталин.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невскою, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» И.Сталин."Красная звезда", СССР (№268 [5023]).

Статья опубликована 14 ноября 1941 года.

Одна из основных причин временных военных неудач Красной армии, как указывает товарищ Сталин, состоит в недостатке у нас танков. Наша танковая промышленность «работает очень хорошо и вырабатывает немало превосходных танков. Но немцы вырабатывают гораздо больше танков, ибо они имеют теперь в своем распоряжении не только свою танковую промышленность, но и промышленность Чехословакии, Бельгии, Голландии, Франции. Без этого обстоятельства Красная армия давно разбила бы немецкую армию, которая не идет в бой без танков и не выдерживает удара наших частей, если у нее нет превосходства в танках». Свести к нулю превосходство немцев в танках и тем коренным образом улучшить положение нашей армии — такова теперь одна из важнейших задач.

Партия и правительство принимают все меры к тому, чтобы обеспечить успешное решение этой задачи. Вводятся в строй новые предприятия, повышается выработка на существующих, делается все для увеличения в несколько раз производства танков в нашей стране. Одновременно принимаются должные меры к тому, чтобы резко увеличить производство противотанковых самолетов, противотанковых ружей и орудий, противотанковых гранат и минометов. С каждым днем в распоряжении частей Красной армии будет все больше самых разнообразных и действенных средств борьбы с вражескими танками.

Но вне зависимости от того, что принесет нам завтрашний день, мы уже сейчас обязаны все сделать, чтобы не только успешно противостоять натиску бронированных фашистских колонн, но и беспощадно истреблять их, постепенно сводя к нулю превосходство немцев в танках. Нужно лишь полностью и наиболее эффективно использовать все уже имеющиеся у нас орудия борьбы с танками. В каждой операции, в каждом бою решительно и умело бить по фашистским машинам, настойчиво выбивать из рук немцев основной их козырь — танковое преимущество!

Танк силен своей подвижностью. Затевая какую-либо операцию, немцы стремятся всеми силами обеспечить свободный маневр своим танкам, нацеливая их на слабо укрепленные участки обороны, в глубину ее. Надо, следовательно, сковывать маневр вражеских машин, замедлять их бег на поле боя. Достигнуть этого — значит в каждом отдельном случае наполовину сорвать атаку вражеских танков, создать условия для их истребления.

Сковывать маневр вражеских машин на поле боя можно прежде всего с помощью противотанковых препятствий. Товарищ Сталин призывает нас «строить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий». В этом — непременное условие успешной борьбы с фашистскими мотомехчастями. Для этого не следует жалеть ни сил, ни средств. Невозможно, конечно, загромоздить препятствиями все поле, но это и не требуется. Во многих случаях достаточно будет преградить подступы, удобные для движения танков противника, заставить их выползти на открытые участки и здесь уничтожить огнем.

Сейчас наступила зима. Поля покрылись сугробами, снег затрудняет действия танков, гонит их на дороги. Закупорить минами и искусственными препятствиями основные тракты, согнать с них вражеские машины в сугробы! Пусть они попробуют там маневрировать под огнем наших орудий. Широко применяя мины, нужно также мешать танкам противника располагаться для обогрева в оставляемых нами населенных пунктах.

Огромную роль в истреблении немецких танков призвана сыграть наша артиллерия. Как указывает товарищ Сталин, наши славные артиллеристы не раз обращали в бегство хваленые немецкие войска с их многочисленными танками. Используя опыт боев, наши артиллеристы должны еще крепче бить по вражеским танкам. Количество уничтоженных немецких танков — основное теперь мерило для работы артиллеристов. Плотность артиллерийского огня ныне определяется тем, насколько он непреодолим прежде всего для танков. Это касается не только артиллерии мелких калибров, но и более мощной. Огонь ее должен быть нацелен в первую голову на танки противника для уничтожения их на всех дистанциях — дальних и ближних.

Нашим танкистам приходится бороться с немецкими танками в сложных условиях. Советские машины по качеству превосходят немецкие, отвага и высокие боевые качества танкистов Красной армии общеизвестны. Они, как указывает товарищ Сталин, не раз обращали в бегство хваленые немецкие войска с их многочисленными танками. Но танков у нас в несколько раз меньше, чем у немцев, и это, естественно, затрудняет действия наших танкистов. Тем не менее они должны и могут, невзирая на численное превосходство мотомехвойск противника, все же сдерживать их натиск, и не только сдерживать, но и истреблять, сводя к нулю превосходство немцев в танках. Боевой опыт 1-й Гвардейской танковой бригады генерал-майора Катукова свидетельствует о том, что эта задача вполне по плечу советским танкистам.

Большие задачи в борьбе с немецкими танками ложатся на нашу пехоту. В современных условиях ее долг не ограничивается отсечением вражеской пехоты от мотомехсил. С помощью своих и приданных средств обороняющаяся пехота не должна допускать, чтобы танки противника просочились в тыл. В том случае, если она заблаговременно подготовилась к отражению танковой атаки, она всегда в силах это сделать. Против пехотной части майора Зубкова, занимавшей оборону, немцы бросили полтора десятка танков. Наши бойцы подпустили вражеские машины вплотную, и шесть из них уничтожили. Атака противника сорвалась. Еще шире использовать гранаты и бутылки с зажигательной жидкостью для истребления вражеских танков, с каждым днем множить число героев отечественной войны — отважных истребителей танков!

Наша пехота оснащается все большим количеством всевозможных средств борьбы с танками. Одно из выдающихся мест среди них должно занять легкое противотанковое ружье. Это — замечательное оружие в борьбе с немецкими танками. Красноармеец из отряда тов. Дереки выстрелил по танку противника с расстояния 400 метров. Пуля попала в башню, пробила ее и подорвала находящиеся там снаряды. Башня взлетела в воздух вместе с немцами. Остальные танки немедленно повернули назад. Быстрее овладеть легким противотанковым ружьем, быстрее подготовить искусных стрелков из него! Возьмем от этого замечательного оружия все, что оно может дать!

Противотанковые самолеты за короткое время показали, какие огромные возможности таит в себе этот род авиации. Она должна еще более усилить свою боевую деятельность: бить по скоплению немецких танков, рассеивать моторизованные колонны, ослабляя маневренность танковых соединений, уничтожать до единого танки на поле боя.

Соединив усилия всех родов войск — авиации, артиллерии, пехоты, танкистов, — проявляя тактическое искусство и личную отвагу, воины Красной армии смогут с честью выполнить задачу, поставленную товарищем Сталиным, — свести к нулю превосходство немцев в танках. Как указал товарищ Сталин, «мы можем выполнить эту задачу и мы должны выполнить ее во что бы то ни стало».

__________________________________________

А.Поляков: "Трофей" ("Красная звезда", СССР)

К.Симонов: Немец с «Фердинанда»* ("Красная звезда", СССР)*

**************************************************************************************************************************************************

От Советского Информбюро*

Утреннее сообщение 13 ноября

В течение ночи на 13 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

* * *

Летчики штурмовой авиации, действующей на Ленинградском фронте, за один день уничтожили 5 немецких танков, 27 грузовых автомашин с пехотой и военными грузами, 3 цистерны с горючим, более 150 немецких солдат и взвод кавалерии.

* * *

Партизанские отряды, действующие в оккупированных немцами районах Ленинградской области, за 4 дня боевых действий — с 1 по 5 ноября — уничтожили 5 немецких самолетов, 11 танков, 6 бронемашин, 163 автомашины с боеприпасами и пехотой противника, 19 цистерн с горючим, 16 легковых автомобилей, свыше 100 мотоциклов, 13 раций и 2 склада с боеприпасами. За эти же дни партизанскими отрядами взорвано 43 моста, в том числе 7 железнодорожных, в 59 местах нарушены линии связи и пущен под откос железнодорожный состав с боеприпасами. За последнее время в боях с фашистами партизаны уничтожили 28 немецких офицеров и 1.663 солдата.

* * *

Пленные немецкие солдаты в своих показаниях сообщают о падении дисциплины в германской армии. Пленный Карл Ауфентхоф рассказывает: «Нашу 4 танковую дивизию очень сильно потрепали. Потери танков и живой силы в частях составляют 60 и более процентов. Несколько месяцев нам обещали отдых, но мы так и не дождались его. Это вызвало всеобщее недовольство солдат. В нашем полку два солдата отказались выполнить приказ лейтенанта». Пленный солдат велоэскадрона 176 разведывательного отряда А.Ганевальд говорит: «В частях есть случаи скрытого саботажа. Недавно нас послали в разведку. Один за другим солдаты стали останавливаться. Унтер-офицер спросил: «Почему вы остановились?». Последовал ответ: «Шины испортились». Начали ремонтировать. Провозились очень долго и дотянули до вечера, а потом возвратились. Задание не было выполнено». Пленный Фальц на допросе показал следующее: «Солдат нашей роты Шмеллер бросил свою винтовку на землю и заявил унтер-офицеру Сайферту: «Стреляйте в меня, но я не буду лежать в окопах без шинели». Чтобы не поднимать шума, унтер-офицер вызвал его и уговорил поднять винтовку и пойти в окоп. На другой день Шмеллер был найден мертвым. Солдаты поговаривали, что офицер убил Шмеллера выстрелом в спину». Пленные солдаты 228 немецкого полка сообщают следующий факт: «Получив приказ начать наступление на одном из участков фронта, лейтенант Гаузер воскликнул: «К чорту всех этих свиней и собак, которые заставляют нас без конца воевать». В тот же день Гаузер бесследно исчез, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно».

* * *

Трудящиеся гор. Сталинска провели 8 и 9 ноября сталинскую вахту в фонд обороны родины. Металлургический завод имени Сталина в дни вахты дал стране продукции значительно больше, чем в обычные дни. Сталеплавильщики первого мартеновского цеха выпустили сотни тонн стали сверх плана. Сталевары печи №3 тт. Попов, Кривецкий и Наумов 8 ноября выплавили 400 тонн стали сверх программы. Хорошо работали рельсобалочный и листопрокатный цехи. В дни вахты они выполнили план на 110-150 процентов. Третья молодежная бригада рельсобалочного цеха 8 ноября выполнила задание на 163 процента, 9-го — на 207 процентов. Листопрокатчики 9 ноября превысили план в полтора раза.

Вечернее сообщение 13 ноября

В течение 13 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

По уточненным данным за 11 ноября сбито не 25 немецких самолетов, как сообщалось ранее, а 36 немецких самолетов.

За 12 ноября уничтожено 20 немецких самолетов. Наши потери — 5 самолетов.

За 13 ноября под Москвой сбито 2 немецких самолета.

С 5 по 10 ноября в Баренцовом море нашими кораблями потоплены два транспорта противника общим водоизмещением 9.000 тонн. В Балтийском море нашими кораблями потоплены три транспорта противника общим водоизмещением 13.000 тонн.

* * *

За 12 ноября нашей авиацией уничтожено 47 немецких танков, 11 танкеток и бронемашин, 300 автомашин с пехотой и военными грузами, 29 орудий разных калибров и до полка пехоты противника.

* * *

За два дня боевых действий авиацией Черноморского флота уничтожено 48 вражеских самолетов, 20 автомашин с пехотой противника и военными грузами, много повозок и несколько зенитных установок.

* * *

Танковая часть тов. Барышникова, действующая на одном из участков Ленинградского фронта, в течение месяца уничтожила 8 немецких танков, 48 противотанковых орудий, 36 минометов, 12 станковых пулеметов и до батальона вражеской пехоты. Танкисты захватили 5 танков, 5 орудий, 8 пулеметов и другие трофеи.

* * *

Партизанские отряды Орловской области совершают смелые налеты на немецкие войска. Недавно бойцы партизанского отряда, где командиром тов. 3., обстреляли роту немецких солдат, уничтожив не менее 20 фашистов. В районе Г. немцы устроили склад обмундирования. Партизаны проникли на территорию склада одновременно с нескольких сторон и забросали складские помещения бутылками с горючей жидкостью. Пожаром уничтожено большое количество различного обмундирования. В схватке с партизанами немцы потеряли убитыми и ранеными до 40 солдат. Этот же партизанский отряд 30 октября сжег в районе Д. большую партию лыж, доставленных немцами из Норвегии и Финляндии. Много хлопот причиняют фашистским захватчикам организованные в партизанских отрядах Орловской области специальные группы подрывников. Подрывники из партизанского отряда железнодорожников за несколько дней ноября взорвали 2 моста, 7 немецких автомашин с боеприпасами и организовали крушение поезда с фашистскими солдатами. // Совинформбюро.

________________________________________________

В.Гроссман: Первая встреча* ("Красная звезда", СССР)

П.Павленко: Четвертое условие ("Красная звезда", СССР)

А.Кукушкин: Авантюризм немецких генералов в использовании танковых войск ("Красная звезда", СССР)

Зажигательные бутылки - могучее средство истребления фашистских танков* ("Красная звезда", СССР)***

Газета "Красная Звезда" №268 (5023), 14 ноября 1941 года

|

Метки: газета Красная звезда 1941 осень 1941 ноябрь 1941 |

Минная рапсодия |

Борьба на юге принимает все более ожесточенный характер. Воины Красной Армии! Напряжем все силы, чтобы остановить врага. Не дадим фашистам вторгнуться на Северный Кавказ!

Борьба на юге принимает все более ожесточенный характер. Воины Красной Армии! Напряжем все силы, чтобы остановить врага. Не дадим фашистам вторгнуться на Северный Кавказ!П.Павленко, "Красная звезда", СССР (№172 [5236])

Статья опубликована 24 июля 1942 года.

Полковник Смирнов, начальник инженеров крупного соединения, познакомил меня с наградным листом на бойца инженерного батальона Георгия Воронцова.

— Посмотрите-ка, что этот парень натворил! — сказал он.

Мотивировка представления к ордену была изложена скупо, сухо, но все же давала понять, что Воронцов обезвредил множество немецких мин, а затем, в составе саперно-танкового десанта, провел колонну машин через минное поле противника и оборонял танк, потерпевший аварию.

— Что-то много для одного раза…

— Это просто сплющилось от плохого изложения, — стал об’яснять полковник.

— Тут не одна операция, а несколько.

— Я не пойму, что тут главное.

— Главного как раз и нет. Главное — это то, что он — настоящий музыкант. В его руках миноискатель — инструмент изумительной точности. Его чуть было не украли из батальона.

— Миноискатель или Воронцова?

— Воронцова, конечно. Когда он отстоял танк и удалось машину за ночь отремонтировать, танкисты забрали его с собой вместо раненого радиста, — кстати, этого радиста увел в тыл тоже Воронцов. Они возили его с собой трое суток и ни за что не хотели отдавать.

— Он еще и радист?

— Никакой он не радист. Просто хороший парень, может вывести танк из любой опасности.

— Так, значит, нужно взять один или два самых ярких подвига и описать, как он их совершил. Вот и все.

— Да у сапера, верите вы мне, ничего не бывает яркого. Сапер — это горняк и шахтер войны, он всегда в земле. Вот сапер разминировал путь для танков, и они прорвались к переднему краю противника. Кого хвалят? Танкистов. И верно, молодцы они! В другой раз, когда танки немцев застрянут на наших минных полях и попадут под огонь наших батарей, за кем будет успех? За артиллеристами. И что же? Правильно, конечно. Они же подбили немцев. Когда у бойцов не болят животы, потому что они пьют воду из колодца с хорошей водой, все жмут руку врачу. А колодец-то кем вырыт? Сапером.

— Все это не то.

— Да я и не говорю, что «то». Но описать подвиг сапера вовсе, брат, не легко. Подвиг сапера всегда втекает в чужой успех и в нем растворяется без остатка.

…Инженерный батальон, где служит Георгий Воронцов, славился, как один из самых лучших по всему фронту, и был неуловим: его то и дело перебрасывали с участка на участок. Но однажды я совершенно случайно оказался по соседству со знаменитым батальоном. Он принимал пополнение и как бы отдыхал. Впрочем, все равно, днем его бойцы спали, как совы, а ночью (сапер — ночная птица) «играли» на миноискателях или закладывали «минные пасьянсы» для обучения новичков.

Приказом по фронту несколько десятков бойцов и командиров этого батальона было только что награждено орденами и медалями. В хате штаба приказ этот вывешен на стене. Возле него толпится народ. Большая часть наград пришлась на долю героической роты лейтенанта Бориса Николаевича Жемчужникова. Теперь она передает свой опыт пополнению. С наступлением темноты начинаются практические учения — закладка минных полей и розыск «вражеских мин».

Показывает свою работу с миноискателем и Воронцов. Закопают десятка три трофейных мин, и Воронцов в паре с кем-нибудь из новых «прочешет» указанную площадь.

— Мины будут заряжены? — интересуется фотокорреспондент.

— Это по обстановке, — говорит Жемчужников.

— Самая трудная работа сапера — ночью, под неприятельским огнем. Ни слух, ни зрение тут ничего не стоят. Важны одни руки, — горячо утверждает один командир.

Старший политрук Апресян решительно возражает ему:

— Будь у тебя хоть восемь рук, а если слуха нет, — никакой ты не сапер.

Входит боец в большом, сползающем на глаза шлеме, ростом с винтовку.

— Вот его спроси, его! — кричит Апресян. — Ну, ты сам скажи, что для тебя важнее — слух, зрение или руки?.. Это Воронцов, — об’ясняет он мне.

Человек в большом шлеме робко пожал плечами. Видно, он не понял, в чем дело.

Шопотом рассказал, что сам он из Челябинска, молочный техник по специальности, обезвреживать мины ему нравится.

— Что значит — нравится? — сказал я. — Это ж не рукоделье.

Воронцов улыбнулся усталой улыбкой.

— Сколько вы обезвредили немецких мин?— спросил я.

— Говорят, за пять тысяч перевалило. Со дня войны. Только не знаю — точно ли…

— Когда сапер хорошо работает на минах, стоит тишина. Тогда мы говорим: «минная рапсодия» началась. Значит, благополучно ползет он с миноискателем и играет на нем мелодию, которая слышна ему одному, а до нас доходит лишь тишиной, — торжественно произнес один сапер, очевидно, музыкант по влечению.

До сих пор не могу решить, хорош или плох образ «минной рапсодии», но я сразу принял его. Очевидно, не зря саперы любят музыкальные сравнения.

Рапсодия? Песня пастуха в тишине безлюдного поля, песня для себя, рождающаяся и умирающая без слушателей. Что ж, может, оно и похоже.

…Уже вечереет, и лиловое плоскогорье выпрямляет свои изгибы в однообразное сумеречное пространство. Человека не видно за десять метров. Мины, которые сейчас предстоит выловить Воронцову, уже заложены. Это немецкие танковые мины, хитрые штучки. Кроме основного взрывателя вверху, у них есть еще дополнительный — сбоку или на дне. Тоненький провод может соединить этот дополнительный взрыватель с соседней миной или держать свою мину, так сказать, «на якоре».

Такую комбинацию приходится вытаскивать тридцатиметровым тросом с кошкою на конце. Мины могут быть спарены или счетверены, могут располагаться в один и два ряда. «Пасьянс», который разложит перед вами опытный минер, имеет множество видов, вариантов и рисунков. Разгадать днем самый сложный «пасьянс» — дело несложное, зато ночью для неискушенного человека это — величайшее искусство.

Молодой сапер, идущий в паре с Георгием Воронцовым, поправляет наушники миноискателя и оглядывается, будто мины то и дело цепляются за каблуки его сапог. А Воронцов терпеливо настраивает миноискатель. Если эту штуку не отрегулировать до тонкости, чтобы он давал на мину звук определенной высоты, саперу пришлось бы останавливаться на каждом шагу и выковыривать из земли всякую чепуху. Голос миноискателя должен быть безошибочен. Пусть он дудит, как ему вздумается, на любой кусок металла, но перед миной он должен взвыть с той особенностью, какая задана ему, и дать, скажем, верхнее «си-бемоль», а никак не просто верхнее «си».

Настроив свой «страдиварий», Воронцов легкими взмахами начинает косить воздух у самой земли. Он подвигается довольно быстро. Вдруг — стоп, останавливается. Экран миноискателя кружит над одним и тем же местом. Мина нащупана. Воронцов опускается на колени, потом ложится на живот и, отложив «страдиварий», легчайшими прикосновениями пальцев начинает расчесывать и разгребать землю.

Вот она, дорогая! Теперь только определить, одна ли она или соединена с другими. Его пальцы работают быстро, как ножницы парикмахера. Остов мины уже на две трети снаружи. Осталось подкопаться под нее, чтобы проверить, что там с ее днищем. Ага! Провод куда-то идет от днища. Дополнительный взрыватель быстро оказался в руках Воронцова. Теперь надо тянуться за тоненьким проводом к «соседке». Стоп! Под руку попадается еще один провод, идущий в сторону. Повидимому, букет мины расположен в виде звезды. Это предположение быстро проверяется миноискателем. Точно! Звезда. Теперь легче. Пальцы мелькают, как у пианиста.

…Апресян наклоняется к моему уху:

— Когда разминирование идет под огнем противника, приходится прикрывать мину своим телом, чтобы какой-нибудь осколок не залепил в нее, пока она не разряжена.

— Ну, а как же самому минировать в такой чертовской темноте?

— По нитке. Вбивается колышек, тянется нитка. Надо ползти, держась нитки. Собьешься — разорвешься. Такой закон… Но полной темноты не бывает.

— Как не бывает! — говорю я, протягивая перед собой руки и мгновенно теряя их очертания.

— Мы сейчас не под огнем немцев, — говорит старший политрук. — А когда под огнем, так замечательно освещает, работать легче… Только тогда, конечно, другой вопрос появляется.

— Какой вопрос?

— Насчет жизни, — смеется он.

…Теперь, когда Воронцов в паре с новичком разрядил уже штук двадцать и отмерил колышками сделанный им проход в минное поле, картина ночи, сухо пересказанная в наградном листке, встает, как повторенная заново жизнью.

Это произошло в районе высоты 928,2. Шел черный дождь. Грязь была совершенно непролазная. Впереди дрожал океан огня. Парторг Шариков и Арымов приняли на себя огонь немцев, чтобы отвлечь их внимание от десантной группы сапер под командой старшего сержанта Шамова.

Впереди грохочут артиллерийские залпы. Взвиваются сигнальные ракеты. Наступление. Наши легкие танки с саперным десантом вырываются вперед, за ними — КВ. Впереди ров. Саперы-регулировщики проводят машины по узкому перешеечку. Дальше — поле боя. Немецкие минометы часто забрасывают его минами. Похоже, что идет огненный дождь, и каждая его капля величиной с добрых два мужских кулака.