-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай арии из опер архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения живопись заметка и фотоподборка зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы сюита таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция французский композитор храм художник художники чайковский п и юбилей

-Рубрики

- история (2314)

- Жизнь Замечательных Людей (531)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (177)

- оружие и войны (162)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2111)

- Люди России (477)

- По городам и весям (268)

- Москва и москвичи (245)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (130)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (44)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1899)

- Классическая музыка (1087)

- История известных произведений (369)

- Поп-музыка (243)

- Народная и национальная музыка (131)

- Джазовые композиции (80)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (62)

- Музыкальные инструменты (51)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1650)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (564)

- Наши поздравления (232)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1320)

- Поэзия (277)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (243)

- О ПУШКИНЕ (146)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (103)

- Литературные герои (89)

- Книжное (72)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (45)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- ЕСЕНИН (24)

- АХМАТОВА (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1070)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (138)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1052)

- фотоискусство (252)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1033)

- Города и достопримечательности (371)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (999)

- Окружающая среда (145)

- животные (141)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (87)

- Пернатые (78)

- Осень (78)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (894)

- Италия (168)

- Германия (102)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (85)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (890)

- Праздничное ассорти (146)

- Новый год (135)

- Дни рождения (118)

- Религиозные праздники (102)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (748)

- Любимые артисты (наши) (243)

- И всё кино (отечественное) (234)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (612)

- юмор (574)

- Забавности (120)

- Интересности (86)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (414)

- Религии и верования (148)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (358)

- Традиции (195)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (330)

- Памятное (289)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (278)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (278)

- Балет (138)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (263)

- США (120)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (223)

- Тайны и загадочные события (92)

- Детективные истории (68)

- Мистика (51)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (196)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (72)

- Рецепты наших читателей (28)

- Взрослым о детях (193)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (103)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

25 сентября родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1920

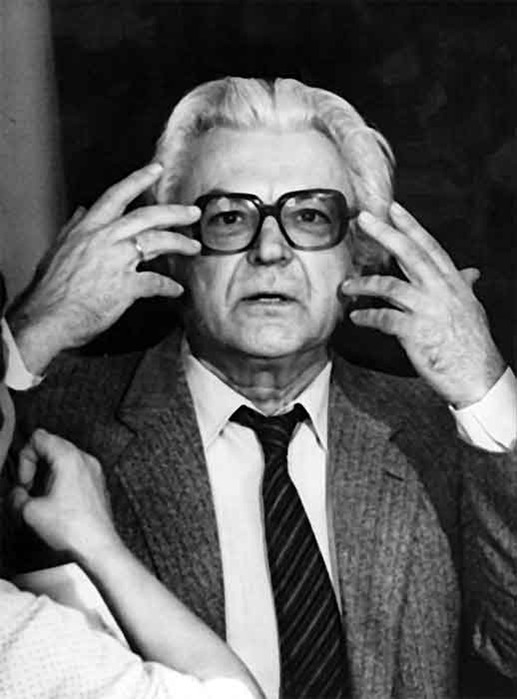

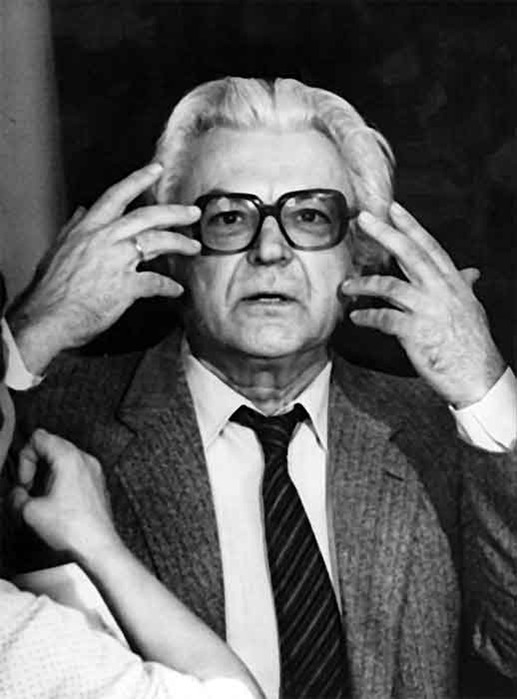

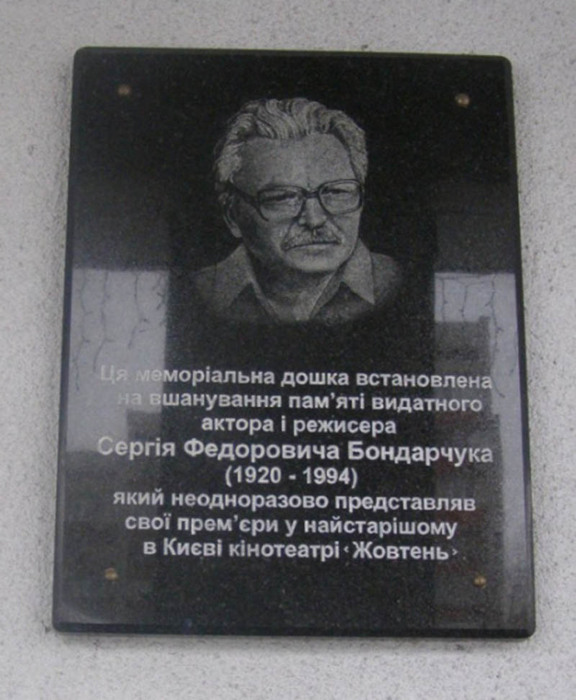

Сергей Федорович Бондарчук

русский советский кинорежиссёр и актёр, народный артист СССР, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии. Родился в селе Белозёрка, ныне поселок городского типа Херсонской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец.

В 1937 году после окончания школы играл в Ейском драматическом театре, в 1938 году поступил в Ростовское театральное училище, но учёбу прервала война. В 1941-1942 годах Сергей Бондарчук служил актёром в театре Красной армии в городе Грозный, а в 1942 году ушёл на фронт. Демобилизовался в 1946 году. В 1946 году фронтовик Сергей Бондарчук был принят сразу на 3-й курс актёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская С.А.Герасимова и Т.Ф.Макаровой), закончив его в 1948 году. Его дипломной работой стала роль Андрея Валько в художественном фильме своего учителя Сергея Герасимова «Молодая гвардия». С 1948 года Бондарчук - актёр киностудии «Мосфильм» и театра-студии киноактёра. В 1950-е годы он приобрёл популярность главными ролями в фильмах «Кавалер Золотой Звезды» (1950), «Тарас Шевченко» (1951), «Неоконченная повесть» (1955), «Попрыгунья» (1955), «Иван Франко» (1956), «Серёжа» (1956). Сыграв роль Отелло в одноимённом художественном фильме Сергея Юткевича (1956), уверенно заявил свои претензии на крупнейшие роли классического репертуара. С 1959 года - режиссер киностудии «Мосфильм». Первая его картина («Судьба человека» по повести Михаила Шолохову), где Бондарчук сыграл главную роль Андрея Соколова, солдата, попавшего в плен, потерявшего на войне семью, но сохранившего достоинство и человеческое тепло, стала одной из лучших в советском кинематографе. Фильм был удостоен Ленинской премии и получил ряд призов международных кинофестивалей (Большой приз Международного кинофестиваля в Москве, 1959 год, Главная премия МКФ в Локарно, 1959 год, и другие). Михаил Шолохов считал «Судьбу человека» лучшей из экранизаций своих произведений.

В 1967 году Бондарчук закончил съёмки монументального четырёхсерийного художественного фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого, сыграв в нём также одну из главных ролей - Пьера Безухова. Фильм принёс Бондарчуку мировую славу. Он был удостоен Большого приза Московского международного кинофестиваля (1965 год) и премии «Оскар» (1969 год). В 1975 году он снимает художественный фильм «Они сражались за Родину» по повести М.А.Шолохова, один из самых пронзительных и откровенных фильмов о войне.. Кинокартина была удостоена Государственная премии РСФСР имени братьев Васильевых (1977 год) и специальной премии на Международном кинофестивале в Карловых Варах (1976 год). В художественном фильме «Степь» (1978 год, по одноимённой повести А.П.Чехова) С.Ф.Бондарчук реализовал свою давнюю мечту - перенести на экран одно из своих любимых литературных произведений. В 1982 году С.Ф.Бондарчук снимает двухсерийный историко-революционный фильм «Красные колокола» (1-я серия «Мексика в огне», 2-я серия «Я видел рождение нового мира») по произведениям Джона Рида «Восставшая Мексика» и «Десять дней, которые потрясли мир». Картина была удостоена Государственной премии (1984) и Главного приза Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1982). В 1989 году итальянская компания обратилась к Бондарчуку с предложением снять многосерийный фильм по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Экранизация «Тихого Дона» была давней мечтой режиссёра. Однако итальянская компания поставила жёсткое условие, чтобы главные роли играли иностранные актёры. Во многом это помешало Бондарчуку реализовать свой замысел и передать всю глубину шолоховского романа. К тому же ему не удалось завершить фильм: фирма была объявлена банкротом, и все отснятые материалы были арестованы. Впоследствии фильм был выкуплен российской стороной и смонтирован сыном режиссёра Фёдором. Он вышел на экраны в 2006 году и вызвал неоднозначную реакцию. Неудача с «Тихим Доном», а также травля со стороны коллег, подорвали здоровье С.Ф.Бондарчука. Несмотря на это, он вынашивал новые творческие замыслы, продолжал заниматься своим давним увлечением - масляной живописью. Великий советский актёр и кинорежиссёр скончался в Москве 20 октября 1994 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Награждён двумя орденами Ленина (4 ноября 1967, 24 сентября 1980), орденом Октябрьской Революции (12 апреля 1974), орденом Трудового Красного Знамени (25 сентября 1970), орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями.

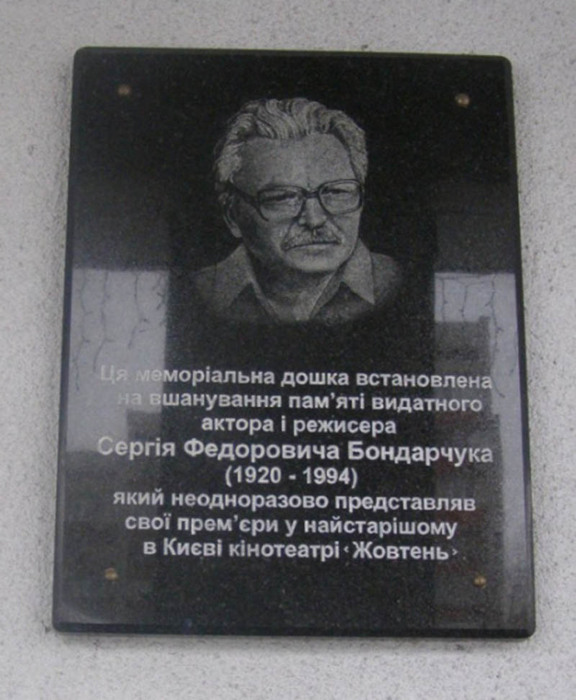

Мемориальная доска установлена в Киеве (Украина) на здании кинотеатра «Октябрь» (улица Константиновская, 26), в котором С.Ф.Бондарчук неоднократно представлял свои премьеры. Открыта 25 сентября 2007 года.

Мемориальная доска установлена в Москве на доме, где в 1968-1994 годах жил С.Ф.Бондарчук (улица Тверская, 9).

1938

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина

киноактриса ("Печки-лавочки", "Калина красная", "Взятка", "Двенадцать стульев"), народная артистка России. Родилась в Ленинграде. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1964, актерская мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой). В 1974-1993 – актриса Театра-студии киноактера в Москве. Вдова Василия Шукшина. Народная артистка РСФСР (1984). Родилась в Ленинграде. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актерская мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой). Свою первую роль она сыграла в картине режиссера А.Граника «Максим Перепелица». Но ни зрители, ни критики практически не заметили молоденькую лаборантку в исполнении такой же молоденькой актрисы. Индивидуальность актрисы проявилась только в конце 1950-х годов, когда она сыграла студентку Таню в фильме «Сверстницы». Творческую и личную судьбу Лидии Федосеевой перевернула встреча с уже знаменитым Василием Шукшиным. Они поженились, и актриса вместе со своим мужем сыграла главные роли в картинах «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). Шукшин сам писал сценарии этих фильмов и снимал их как режиссер-постановщик. Простодушная наивность Федосеевой, ее безыскусная игра, скромная и в то же время запоминающаяся внешность позволили ей стать равноправной партнершей яркого, характерного актера Шукшина. Вместе они создали ту неповторимую, естественную атмосферу реальной жизни, которая и подкупала зрителей в этих фильмах.После смерти мужа в 1974 году актриса взяла двойную фамилию и теперь известна только как Федосеева-Шукшина. Она стала работать в Театре-студии киноактера в Москве и очень много снималась: фильмы с ее участием выходили практически ежегодно. Федосеева-Шукшина играла и в современных фильмах, и в исторических, или, как их еще называют, костюмных. Но каким бы эпохам ни принадлежали ее героини, актриса играла их женские судьбы так же естественно и безыскусно, как и прежде.

1952

Кристофер Рив (Christopher Reeve)

американский киноактер; сыграл главную роль в серии фильмов о Суперменене. Родился в Нью-Йорке. Когда ему было четыре года, его родители (журналистка Барбара Джонсон и профессор Франклин Рив) развелись. Кристофер жил попеременно то с матерью, то с отцом, учился в частной школе в Принстоне и с восьми лет стал выступать в ученических постановках. В девять лет Рив был выбран для участия в оперетте «Гилберт и Салливан». Оперетту ставил профессиональный театр «Маккартер». В дальнейшем Рив играл именно там, причем его талант проявился столь ярко, что уже к 16 годам у молодого актера появился свой агент. После окончания школы Кристофер Рив поступил в Корнельский университет, где изучал музыку, английский язык и театральное искусство. В 1974 году, после выпуска, он и еще один его однокурсник были отобраны в числе кандидатов на учебу в Джуллиардской школе исполнительских искусств в Нью-Йорке. Однокурсника звали Робин Уильямс - еще одна будущая звезда. В 1976 году Рив дебютировал на Бродвее в пьесе «Вопрос притяжения», где он стал партнером Кэтрин Хэпберн. В 1978 году Рив отправился в Лос-Анджелес, получив небольшую роль вприключенческой ленте о подводниках «Погружение «Серой леди». После выхода фильма на экран Рив решил принять участие в кастинге на главную роль в грядущей экранизации комиксов о Супермене и, обойдя две сотни кандидатов, получил контракт. Так Супермен стал его самой известной ролью. После этого актер снялся еще в трех сериях о Супермене, в последней из них был даже соавтором сюжета и вторым режиссером. Кристофер Рив также снимался в фильмах «Смертельная ловушка», «Монсиньор», «Переключая каналы», «Лишенные слов», «Анна Каренина», «Авиатор», «Морской волк» , «Остатки дня» и многих других.

В марте 1995 года Рив, упав с лошади во время скачек в Вирджинии, сломал шейные позвонки и оказался парализованным. Врачи не смогли поставить актера на ноги, но спасли ему жизнь, проведя уникальную операцию. К парализованной диафрагме актера врачи подсоединили электростимулятор, который вызывал сокращения главной дыхательной мышцы. За это время Рив не перестал быть активным членом общества. Он занимался благотворительностью, принял участие в оскаровской церемонии в 1997 году, находясь в инвалидной коляске, и даже дебютировал как режиссер телевизионной драмы «В сумерках». В 1998 году Рив снялся в фильме «Окно во двор», современной версии триллера Альфреда Хичкока о человеке, прикованном к инвалидной коляске, убежденном в том, что его соседа убили. За эту роль он получил награду Актерской гильдии. В мае 1998 года Кристофер Рив выпустил автобиографию, которую назвал «По-прежнему я». До самых последних дней Рив надеялся на чудесное выздоровление при помощи новыхметодик в области клонирования стволовых клеток человека. Умер 10 октября 2004 года в Нью-Йорке от обширного инфаркта. В марте 2006 года в возрасте 44 лет умерла от рака легких его вдова Дана. У супругов Рив остался сын Уилл и двое приемных детей - Мэтью и Александра.

1944

Майкл Дуглас (Michael Douglas; полное имя - Майкл Керк Дуглас).

североамериканский актер, продюсер. Родился в Нью-Брунсвике, Нью-Джерси, США, в семье знаменитого актера Керка Дугласа. Отец не хотел, чтобы Майкл, равно как и его остальные три сына, начал актерскую карьеру. Однако Майкл его не послушал. Первая успешная роль – детектив в популярном телесериале «Улицы Сан-Франциско» (1972). В 1974 бросает сериал, чтобы заняться продюсированием фильма по бестселлеру Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Поставил фильм комик Денни Де Вито (также игравший в «Романе с камнем» и «Жемчужине Нила»). Фильм стал суперхитом благодаря блестящим работам Дугласа и Тернер, не побоявшимся показать своих героев откровенно неприятными людьми. В 1989-же выходит невероятно красивый в визуальном плане боевик английского режиссера Ридли Скотта «Черный дождь», где Дуглас играет полицейского, вместе со своим напарником (Энди Гарсиа), конвоирующим в Японию опасного мафиози. В 1991 Пол Верхувен приглашает Дугласа на главную роль в «горячем» проекте «Основной инстинкт». Роль – детектив, расследующий дело об убийстве и влюбляющийся в подозреваемую сексапильную писательницу (Шарон Стоун). Один из самых цитируемых фильмов в недавней истории, Основной инстинкт, несмотря на нелестные отзывы критики, имел огромный успех в мировом кинопрокате, сделал Стоун секс-символом номер один и породил сотни подражательных эротических триллеров. И окончательно сформировал и обобщил экранный образ Дугласа. Теперь можно было с уверенностью сказать, что его тип – сложный, во многом неприятный человек, со своими скрытыми и довольно мрачными тайными комплексами, но именно из-за своей сложности и противоречивости живой, достоверный, понятный и притягательный. Такой герой Дугласа – единственное, что осталось в памяти от фильма Джоэля Шумахера «Падение» (1993). Скромный рядовой служащий, сходящий с ума от беспросветности и никчемности своей жизни, пытается добиться, по его мнению, справедливости, с оружием в руках, и бессмысленно гибнет. Именно благодаря точной, вдумчивой работе Дугласа кинокартина пользовалась успехом. Еще большая популярность ждала актера в триллере по бестселлеру Майкла Крайтона Разоблачение (1994, режиссер Барри Левинсон) о сексуальном преследовании на работе, в котором Дуглас снялся в дуэте с Деми Мур. В 1995 предстал перед зрителями в несвойственной ему положительной роли президента США в романтической комедии Американский президент режиссера Роба Райнера (номинация на «Золотой глобус»). Вскоре Дуглас возвращается к образу, который удается ему лучше всего – мучимого комплексами прошлого циничного и жестокого дельца в триллере Дэвида Финчера Игра (1997). Загадочная игра, которую ведет с дельцом некая компания, заставляет его полностью переоценить свою жизнь. После проходной роли злодея в римейке Эндрю Дэвиса «Идеальное убийство» (по фильму Альфреда Хичкока В случае убийства набирайте М.), сыграл в тонкой и остроумной комедии Куртиса Хэнсона «Вундеркинды» одну из лучших своих ролей – профессора колледжа, на которого в один день обрушивается целая куча проблем (приз гильдии кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую роль года). В том же 2002 снялся вместе со своей женой, актрисой Кэтрин Зета-Джонс в нашумевшей картине Стивена Содерберга «Траффик».

1932

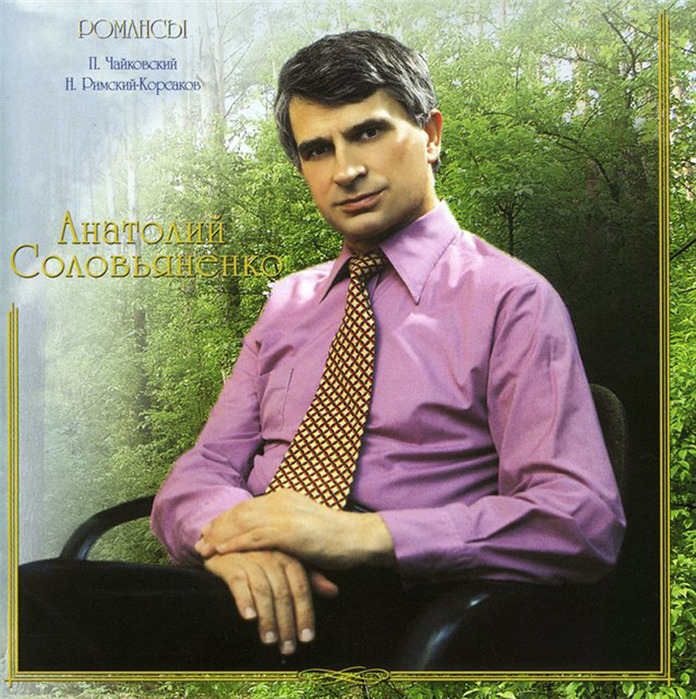

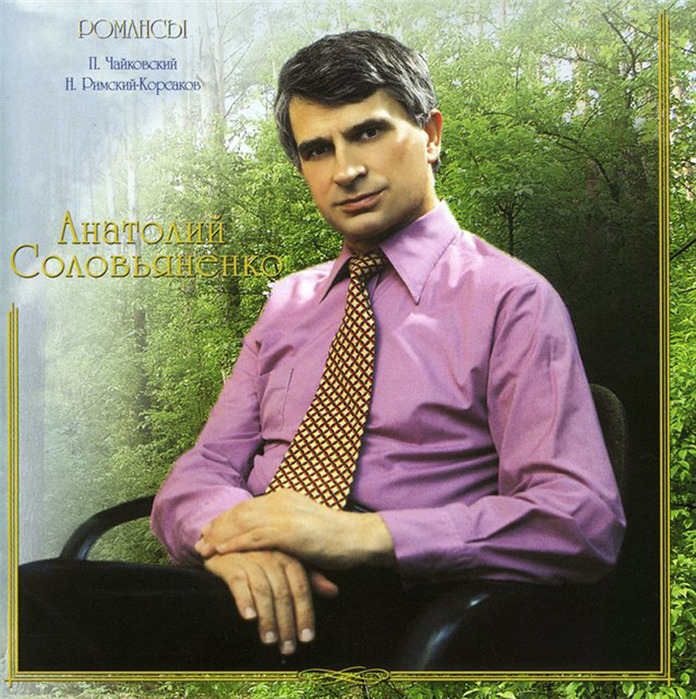

Анатолий Борисович Соловьяненко

советский певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР. Родился в Донецке, в потомственной шахтерской семье. В 1954 году окончил Донецкий политехнический институт, а в 1978 году, уже будучи народным артистом СССР, - Киевскую консерваторию. С самого раннего возраста Анатолий находился в атмосфере песни - русской, украинской. Интерес к оперной классике пришел к нему позже, когда он познакомился с известным украинским певцом А.Н.Коробейченко, распознавшим в молодом человеке талант оперного артиста. С 1950 года Соловьяненко брал у него уроки пения. В 1962 году на смотре народных талантов в Киеве Анатолий уверенно и профессионально исполнил произведения, принадлежащие к мировому теноровому репертуару - арию Радамеса из «Аиды» Дж.Верди и ариозо Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы», покорив всех присутствовавших манерой исполнения и голосом. В 1962 году Анатолий Соловьяненко был принят стажером в Государственный академический театр оперы и балета имени Т.Г.Шевченко. Вполне закономерной стала его победа в конкурсе молодых вокалистов на право стажироваться в миланском театре «Ла Скала». Герцог («Риголетто» Дж.Верди) и Эдгар («Лючия ди Ламмермур» Г.Доницетти) в скором времени стали коронными в репертуаре певца.

Он исполнял их и в Киеве, и во время гастролей на сценах других советских и зарубежных театров. Анатолий Соловьяненко стал первым советским тенором, получившим приглашение петь в «Метрополитен-опера». В течение сезона 1977-1978 годов он участвовал в 12 спектаклях в ведущем театре США, с большим успехом исполнив также партии в операх «Кавалер роз» Р.Штрауса и «Сельская честь» П.Масканьи. За 30 лет работы солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Т.Г.Шевченко (1965-1995) Соловьяненко спел 18 партий, среди которых - Герцог («Риголетто»), Альфред («Травиата»), Тенор («Реквием»), Эдгар («Лючия ди Ламмермур»), Рудольф («Богема»), Кавардосси («Тоска»), Ленский («Евгений Онегин»), Самозванец («Борис Годунов»). В репертуаре певца было много концертных программ, составленных из произведений русских, украинских и зарубежных авторов. Он записал 18 грампластинок (арии, романсы, песни). На Киностудии имени Довженко был снят музыкально-художественный фильм «Вызов судьбе» с участием А.Б.Соловьяненко . В 1982 году вышла книга А.К.Терещенко «А.Соловьяненко », посвященная творческому и жизненному пути певца. Умер Анатолий Борисович Соловьяненко 29 июля 1999 года. В Донецке в честь народного артиста СССР назван театр оперы и балета. У театра установлен памятник Анатолию Соловьяненко.

1955

Наталья Юрьевна Данилова

российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Ленинграде. В 1976 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где занималась на курсе А.Кацмана. Еще студенткой была приглашена Г. Товстоноговым в АБДТ имени М.Горького, где проработала с 1977 по 1992 год. С 1991 г. в театре "Приют комедиантов". Играла на сцене Ленинградского АБДТ. Снималась в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Отцы и дети", "Дублер начинает действовать", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка", "Шкура", "Поживем — увидим"

1969

Кетрин Зета-Джонс (настоящее имя - Кетрин Джонс)

британская и американская актриса театра, кино и телевидения. Когда девушке было 14 лет, в ее родной город приехало телевизионное шоу, которое привлекало к участию в программе подростков. Она успешно прошла пробы и сумела настолько очаровать продюсеров, что они пригласили ее в Лондон на постоянную работу. В кино впервые снялась несколькими годами позже (Шахерезада в фильме «Тысяча и одна ночь». Популярность к актрисе пришла с выходом на британский экран телевизионного комедийного сериала «Милые бутоны мая» (1991). В 1996 г. получила главную роль в телевизионном сериале «Титаник». В 1998 г. - «Маска Зорро», в 1999 г. - «Западня» и «Призрак дома на холме». В 2000 г. вышла замуж за одного из самых именитых голливудских актеров Майкла Дугласа и родила ему сына Дилана.

1927

Борис Павлович Кыштымов

русский художник, иллюстратор детских книг. Картинки для детских книжек Борис Кыштымов часто делал вместе со своим другом Эриком Евгеньевичем Беньяминсоном. «То, что мы работаем вдвоём, — рассказывали художники, — совсем не значит, что мы во всём одинаковые. Совсем даже наоборот. Мы разные, и привычки у нас разные. А вместе работать мы стали потому, что есть у нас одно общее — мы очень любим рисовать машины и всякую технику. Рисовать подробно, чтобы видно было, как одно колёсико цепляется за другое. <…> Мы любим рисовать и современные машины, и старинные, немножко смешные. Они тоже говорят нам о своём времени. И все они красивы, каждая по-своему. Хочется нарисовать машину так, чтобы все, увидев, сказали: “Да, она очень, очень интересная и красивая!”» Можно уже не пояснять, что больше всего на свете Борис Кыштымов любил оформлять познавательные книги. Но это не обязательно были книги про технику. Исторические книги, книги о море, о великих путешественниках, о природе и о животных тоже требуют от художника точности, скрупулёзности и самой широкой эрудиции — словом, всех тех качеств, которыми в полной мере был наделён Борис Павлович. Назовём лишь некоторые из его многочисленных работ — как сольных, так и соавторских: «Земля и небо» А.Волкова, «Девочки, книга для вас!», «И они построили волшебный дом» С.Могилевской, «Полное лукошко» и «Во саду ли, в огороде» Н.Надеждиной, «Схватка с роботом» и «Лабиринт Мнемозины» С.Иванова, «По морям вокруг Земли» и «Слоны на асфальте» С.Сахарнова, «Серьёзные рассказы плюшевого Мишки» Г.Цыферова, «Человек и животные» Ю.Дмитриева, «Мы едем, едем, едем!» Л.Гальперштейна, «Из чего все машины сделаны?» и «От колеса до робота» Б.Зубкова, «Почему вода мокрая» М.Константиновского, «Горизонты познания» Е.Кнорре, «Ветры Куликова поля» и «Тысяча четыреста восемнадцать дней» А.Митяева и другие. Умер в 2007 году.

1939

Анатолий Александрович Ширнин

российский скульптор, заслуженный деятель искусств Марийской АССР (г. Йошкар-Ола). Автор станковой скульптуры "Май 45 года", монумента Воинской славы у Вечного огня в г. Йошкар-Оле. Лауреат Государственной премии Марийской АССР

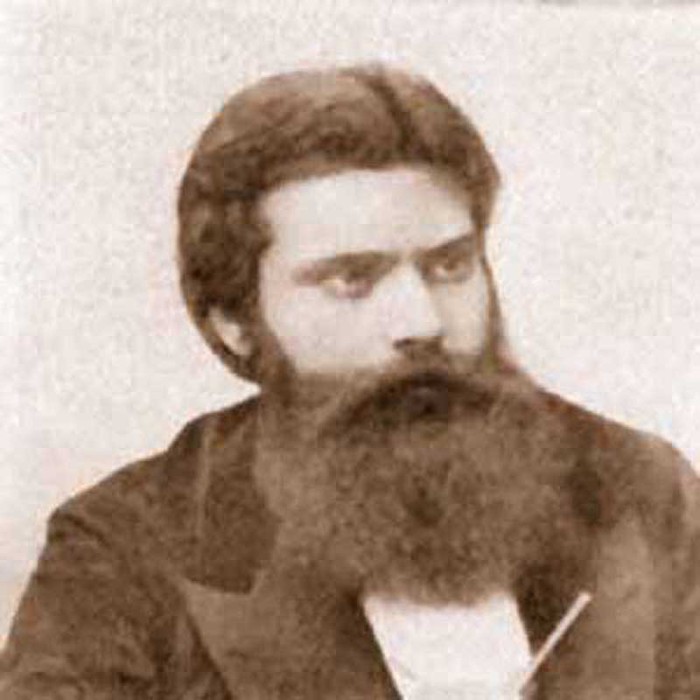

1830

Константин Дмитриевич Флавицкий

российский живописец, автор исторических полотен "Христианские мученики в Колизее", "Княжна Тараканова". Pодился в Москве в семье чиновника Государственного контроля. Вскоре семья переехала в Санкт-Петербург, где в 1839 году отец будущего художника умер, оставив вдову и пятерых детей. Константин и его старший брат были отданы в дом воспитания бедных детей. Здесь проявилась у Флавицкого склонность к изобразительным искусствам; он стал посещать открывшуюся на Бирже рисовальную школу. С 1850 по 1855 год Флавицкий учился в Академии художеств. Он числился учеником профессора исторической живописи Ф.А.Бруни, автора картины "Медный змий". Но воздействие нормативного классицизма Бруни было не единственным элементом формирования творчества Флавицкого. В это время все студенты Академии увлекались искусством Карла Брюллова - его ярким колоритом, виртуозным рисунком, романтическими страстями. Флавицкий получил все полагающиеся по курсу академические награды, в том числе малую золотую медаль за картину "Суд царя Соломона" (1854, Новгородский историко-архивный музей-заповедник) и большую золотую медаль за программу "Дети Иакова продают брата своего Иосифа" (1855, Государственный Русский Музей). Летом 1856 года в качестве пенсионера Академии художник отправился за границу. Осмотрев по дороге музеи Берлина и Дрездена, он обосновался в Риме - традиционном месте паломничества русских живописцев 19 века. Под солнцем Италии ожили впечатления от живописи Брюллова, и отныне все, что писал Флавицкий он видел как бы сквозь призму творчества "великого Карла". Итогом пенсионерского периода Флавицкого стало грандиозное полотно "Христианские мученики в Колизее" (1862, Государственный Русский Музей). Художник изобразил эпизод из истории Римской империи конца I века н.э. Увеселительные зрелища перемежались в них публичными казнями первых христиан, которых отдавали на растерзание зверям. Флавицкий выбрал момент, когда стражники открывают двери на арену и христиане должны выйти из темницы на смерть. Очевидная дидактичность задачи - продемонстрировать моральную силу христианства - соединялась с желанием создать великое произведение наподобие "Последнего дня Помпеи" Брюллова. Все это сыграло роковую для картины роль: в компоновке персонажей появились прямые цитаты из Брюллова (упавшая на землю молодая мать с младенцем, юные супруги, мать в окружении дочерей). Неестественно яркий колорит также выдает свою вторичную подражательную природу. Неудача картины, привезенной из Рима и показанной на выставке 1863 года, была причиной того, что Флавицкий не получил звание академика, а был признан лишь почетным вольным общником Академии. С большим трудом добился художник разрешения пользоваться мастерской при условии, что он освободит ее по первому требованию, и начал писать свою главную работу. В последние годы жизни, после успеха "Княжны Таракановой", Флавицкий делал иллюстрации к произведениям Лермонтова. Его акварели "Царица Тамара", "Казначейша", "Зара и Измаил-Бей" вновь возвращают к традиции 1830-х годов, в первую очередь к акварелям Брюллова на темы Востока. Однако ни рисунки, ни заказы на церковные росписи, которые Флавицкий выполнял ради заработка, не могли удовлетворить художника, вновь мечтавшего о "большой картине". По свидетельству Н.Н.Ге, с которым Флавицкий познакомился еще в Италии, он был фанатически предан искусству и необыкновенно трудоспособен. Постоянная работа, ограниченные средства, отсутствие прочного положения подорвали силы художника. Надеясь найти спасение от болезни на юге Европы, он собирался ехать туда, но прежде чем успел отправиться в путь, умер в Санкт-Петербурге 15 сентября 1866 года. Похоронен на некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. Литература: Горина Т.Н., К.Д.Флавицкий. 1830–1866, Москва, 1955.

1836

Александр Александрович Котляревский

историк литературы, славист, археолог, этнограф. Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. Отец историка Нестора Котляревского. Родился в посаде Крюкове, предместье Кременчуга. Происходил из малороссийского дворянского рода, к которому принадлежал и знаменитый генерал П.С.Котляревский. В 1846 г. отдан был в полтавскую гимназию; в 1653 г. окончил в ней курс и поступил на филологический факультет Московского университета. В университете Котляревский учился в ту пору, когда там особенно развились интересы к изучениям историческим, филологическим и этнографическим; особенно увлекался он чтениями Буслаева, лекции которого открывали слушателям новые перспективы в сравнительном языкознании и в изучении народной поэзии и внесли коренные изменения в постановку и разработку историко-литературных задач. Котляревский занимался с жаром; скоро он выделился между товарищами и серьезным запасом приобретенных сведений, и самой своей личностью, своим живым, обширным умом, блестящими ораторскими способностями, своим юмором и беззаботной веселостью; он был первым в студенческих кружках — и в серьезной беседе, и в устройстве шумных, шаловливых затей и выходок. Еще на студенческой скамье были написаны им: статья о Ломоносове, по поводу столетия со дня выхода его грамматики, статьи о книгах П.Лавровского, о Якимовской летописи и Графа Данилевского об Основьяненке, — статья "Взгляд на старинную русскую жизнь по народным лубочным изображениям" и статья о русском богатырстве; две последние появились в "Московских Ведомостях" за 1855—1857 год; кроме того, в этом году и в следующие годы он поместил в "Московских Ведомостях" несколько мелких заметок, частью полемического характера, за подписью Н.Ч. или "Н.Челышевский"; псевдоним этот, впрочем, принадлежал не ему одному: им пользовались и некоторые другие из обитателей дома Челышева, преимущественно населенного студентами и малоизвестными работниками в тогдашних московских журналах и газетах. Котляревский окончил курс в 1857 г. со степенью действительного студента, из-за какого-то недоразумения, происшедшего у него на экзамене богословия; кандидатский экзамен он выдержал уже впоследствии при Санкт-Петербургском университете. В 1857 же году он начал преподавательскую деятельность в московском Александровском сиротском кадетском корпусе. В заведение это тогдашние начальники его, П.А.Грессер и Е.К.Баумгартен, умели привлечь лучших московских преподавателей — К.Н.Бестужева-Рюмина, С.В.Ешевского, М.Н.Капустина, Н.С.Тихонравова и др.; Котляревский и среди них быстро занял выдающееся положение; он умел необыкновенно заинтересовывать своих учеников, возбуждать в них интерес к предмету и желание работать, а тех, кто начинал работать, он умел отлично поддерживать, направлять и руководить. В 1859 г. он принял деятельное участие в издании "Московского Обозрения", начатого при ближайшем участии и руководстве К.Н.Бестужева-Рюмина; издание это, как известно, прекратилось на второй книжке; но все статьи в нем очень замечательны; Котляревскому принадлежит в "Московском Обозрении" статья об "Истории русской словесности" Шевырева. В 1862 г. Котляревского постигло большое несчастие. Он вступил в какие-то отношения с эмигрантом Кельсиевым, который приезжал в Москву по подложному паспорту; сношения эти были совершенно мимолетны; кажется, Котляревский тут действовал под влиянием своей давнишней страсти — библиофильства: он получил от Кельсиева несколько книжек изданных им за границей материалов для истории раскола и, со своей стороны, прислал ему, с надписью, одну редкую книжку, которая могла интересовать Кельсиева. Кельсиев упомянул о Котляревском в одном из писем, которое попало в руки полиции; Котляревский был арестован и отправлен в Санкт-Петербург; здесь он провел около полугода в крепости; хотя сравнительно положение его было довольно сносно — ему доставлялись книги, разрешено было писать и проч., — но тем не менее столь незаслуженное заключение не осталось без печальных следов на всю жизнь Котляревского; помимо того что он долго лишен был права преподавать, и таким образом был удален с той дороги, на которой работал с таким увлечением и успехом, вероятно, в это же время заложены были в него зародыши той болезни, которая свела его преждевременно в могилу. Выпущенный из крепости, Котляревский возвратился в Москву; положение его было крайне неопределенное, энергия ослабела; однако он встретил поддержку у нескольких расположенных к нему лиц и снова принялся за работу. В течение 1862—1863 гг. он работал преимущественно для "Филологических Записок", ученого журнала, основанного в Воронеже Хованским; Котляревский давал туда свои статьи, переписывался с издателем о плане издания, указывал иностранные сочинения, которые следовало бы перевести, и вообще всеми способами старался быть полезным ученому предприятию, которому очень симпатизировал. В эти же годы Котляревский был в оживленной переписке с И.И.Срезневским и А.А.Куником, которые старались поддержать его и устроить его судьбу. Срезневский думал устроить Котляревскому причисление к Санкт-Петербургскому университету для приготовления к профессорскому званию; дважды университет входил в министерство с представлением об этом, но получался отрицательный ответ; Куник предполагал организовать при Академии Наук ученое предприятие, посвященное изучению славянства, и в том предприятии дать постоянную работу Котляревскому, — но ничего не вышло и из этих планов. Срезневский настаивал постоянно, чтобы Котляревский скорее писал магистерскую и докторскую диссертацию, утверждая, что одно это может окончательно изменить к лучшему его положение. После долгих колебаний в выборе темы Котляревский остановился окончательно на теме "Обычаи и обряды языческих славян при рождении, свадьбе и погребении"; но в это время участие в новом ученом предприятии отвлекло его от этой работы, хотя и послужило к развитию и расширению его ученых интересов и области его исследований. В 1864 г. основано было графом А.С.Уваровым Московское археологическое общество; еще до утверждения его устава и официального его открытия у гр. Уварова собирался кружок лиц, интересовавшихся археологией; в нем явился видным членом и Котляревский; с открытием общества он продолжал энергично работать в нем; под его редакцией вышли первые томы предпринятого обществом издания "Древности", под его же редакцией, вышли и все шесть книжек "Археологического Вестника" в 1865—1867 г. Работы по этим изданиям и вообще по обществу поставили Котляревского в сношения с множеством ученых археологов, например, с Н.И.Костомаровым, М.А.Максимовичем, А.К.Киркором, И.И.Лерхом, графами Е. и К.Тышкевичами и др.; с некоторыми из них отношения его перешли в тесные, дружеские. Наконец, в 1867 г. состоялось возвращение Котляревского и к учебной деятельности. Граф А.С.Уваров в январе 1867 г. письмом просил министра народного просвещения, графа Д.А.Толстого, о снятии с Котляревского запрещения преподавать; это ходатайство осталось безуспешным. Но в том же году возникло новое. В Дерптском университете оставил преподавание русской словесности профессор Розберг, и профессор Ширрен с разрешения попечителя графа Кейзерлинга обратился, в феврале 1867 г., к Котляревскому с предложением занять это место. Получив его согласие, граф Кейзерлинг вошел с ходатайством о разрешении избрать Котляревского в Дерптский университет. Министр народного просвещения запросил тогда мнение начальника III отделения Собственной Его Величества канцелярии, графа П.А.Шувалова — и на оснований отзыва графа Шувалова, сопровождавшегося даже просьбой разрешить Котляревскому преподавание в Дерптском округе — граф Толстой 8 мая 1867 г. испросил Высочайшее соизволение на допущение Котляревского, если он будет избран, на службу по учебной части, "но только в Дерптском округе". Котляревский и был осенью 1867 г. единогласно избран как в филологическом факультете, так и в совете Дерптского университета. Однако, начало университетской деятельности Котляревского затянулось из-за того, что он не был еще магистром; наконец, 13 июня 1868 г. он защитил в Санкт-Петербургском университете свою диссертацию "О погребальных обычаях языческих славян" и 22 июня утвержден был "экстраординарным профессором русского языка в особенности и славянского языковедения вообще" в Дерптском университете. Котляревский читал в университете русскую литературу и специальный курс "энциклопедии славистики", подготовлял докторскую диссертацию и явился деятельным членом "ученого эстонского общества". В 1869 г. у него обнаружились первые признаки чахотки; лето 1871 и лето 1872 г. он провел под Москвой, пользуясь кумысом, но без особенного результата; осенью 1872 г. он уже не вернулся в Дерпт, а уехал за границу, получив ученую командировку на год. Через Варшаву, Бреславль, Дрезден, Прагу и Вену проехал он в Неаполь; во всех помянутых городах завязал он личные сношения с наиболее известными представителями славяноведения. Не получив большого облегчения и после зимы проведенной на юге Италии, Котляревский в октябре 1873 г. послал прошение об отставке, получил ее и 8 декабря 1873 г. был причислен к министерству. Лето 1873 г. он провел в Риме, затем переселился в Прагу и здесь в начале 1874 г. напечатал свою докторскую диссертацию: "Древности прав Балтийских славян", которую и защитил на степень доктора 17 ноября 1874 г. в Санкт-Петербурге, затем вернулся в Прагу, где и жил снова целую зиму; несмотря на расшатанное здоровье он продолжал неутомимо свои ученые работы и особенно пополнение своей библиотеки. Котляревский являлся в это время в Праге центром кружка молодых славистов, — русских, приезжавших в Прагу, и местных, чешских; он был так же первым ктитором русской православной церкви, открытой в это время в Праге; первым настоятелем ее был священник Лебедев, умерший в 1898 г. в звании протоиерея Казанского собора в Санкт-Петербурге; церковь эта была открыта по частному договору Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества с Пражской думой, без соблюдения всех формальностей, необходимых по австрийским законам; поэтому чешский наместник нашел возможным ее закрыть; благодаря энергии Котляревского, однако, это закрытие удалось оторочить на несколько месяцев и затем она снова была открыта. Между тем, Киевский университет стал усиленно хлопотать о приглашении Котляревского в состав своих преподавателей и, для этого, о снятии с него запрещения преподавать где-либо, кроме дерптского округа. Эти хлопоты, наконец, увенчались успехом и осенью 1875 г. Котляревский выехал из Праги в Киев. В течение 1876—1881 гг. он прочел в Киевском университете ряд специальных курсов, в целом составляющих настоящую энциклопедию славяноведения. С весны 1876 г. он был избран председателем Киевского славянского благотворительного общества; это было время, когда борьба сербов с Турцией вызвала огромное движение добровольцев и Котляревскому пришлось понести массу утомительного труда; с 1879 г. он был председателем общества Нестора летописца. В то же время он дал ряд статей в "Филологические Записки", напечатал там последнюю свою большую работу — "Библиологический опыт", издавал третий том сочинений Максимовича. В мае 1881 г. по требованию докторов Котляревский выехал за границу и уже не вернулся. Прожив без всякой пользы для здоровья в Рейхенгалле около четырех месяцев, Котляревский направился в Италию и скоропостижно скончался в Пизе 11 октября 1881 года; тело его было привезено в Москву и погребено 26 октября в Покровском монастыре. Котляревский оставил свыше ста различных ученых работ, помимо множества мелких критических заметок и отзывов, небольших археологических заметок, некрологов и речей; из критических его статей наиболее значительны по объему и содержанию статьи о следующих книгах: "История русской словесности, лекции Ст.Шевырева" (в "Московском Обозрении", 1859, № 1, 90—108); "Опыт исторической грамматики русского языка, Ф.Буслаева" (в "Отечественных Записках", 1859, №№ 8—9, за подписью Эк. С-т), разбор сочинения Афанасьева "Поэтические воззрения славян на природу" в "Отчете о десятом присуждении наград графа Уварова" и сборник "Старина и народность за 1861 г.", содержащий ряд рецензий на книги, вышедшие в 1861 г., печатавшихся в "Московских Ведомостях" за 1862 г.; из самостоятельных его работ заслуживают внимания две статьи, относящиеся еще к первым годам его ученой деятельности — "Взгляд на старинную жизнь по народным лубочным изображениям" (в "Московских Ведомостях" за 1857 г , литературное прибавление №№ 132, 135 и 137) и "Сказание о русских богатырях" (там же №№ 56, 64 и 66), затем "О погребальных обычаях языческих славян" (Санкт-Петербург, 1868 г.), "Древности юридического быта Балтийскйх славян" (часть I, Древности права Балтийских славян. Прага. 1874), "Книга о древностях и истории Поморских славян в XII в.", "Материалы для славянской истории и древностей. I. Сказание об Оттоне Бамбергском" (Прага 1874), "Об изучении древнерусской письменности" (часть I — Историческое обозрение; часть II — Систематическое обозрение — в "Филологических Записках", 1879, выпуск IV — VI и 1880, выпуски IV — VI) и "Древняя русская письменность. Опыт библиологического изложения истории ее изучения". (Воронеж, 1881). "Отличительным свойством и направлением ума Котляревского, — читаем в статье о нем, помещенной в "Словаре профессоров университета Святого Владимира" — было стремление стать во всем на историческую почву, восходить к началам... Богатство сведений Котляревского, его широкое образование, его многосторонняя любознательность, были истинно замечательны... В нем было редкое сочетание обширной и точной учености, все стороннего образования и зоркого, ясного ума, способного верно понимать и ценить самые разнообразные точки зрения и направления в науке... Сила профессора заключалась не столько в учености его, как специалиста, сколько в широте филологического образования, открывавшей ему доступ ко всем источникам сведений и приемам исследования, которыми пользуются филологические науки". В то время, когда Котляревский начинал свою ученую деятельность, гриммовская школа была последним словом западно-европейской науки; установлением ее методов и применением ее к изучению русской жизни был занят и учитель Котляревского — Буслаев; к этому движению примкнул и Котляревский. Заслуги его на поприще изучения русских и славянских древностей останутся заметными навсегда, хотя в некоторых частностях его воззрения и выводы и исправлены дальнейшими изучениями. Котляревский был страстный библиофил и оставил библиотеку, замечательную по своему богатству; она приобретена в Московский исторический музей.

1792

Иван Иванович Лажечников

русский писатель, один из творцов русского исторического романа. Родился в Коломне. Отец его, коммерции советник и один из богатейших коломенских купцов, отличался любовью к образованию. По рекомендации Н.И.Новикова, он пригласил к сыну француза-эмигранта Болье, человека гуманного и просвещенного. При императоре Павле Лажечников-отец, вследствие доноса, был заключен в Петропавловскую крепость. Он был скоро освобожден, но материальное благосостояние семьи рушилось. Уже 15-ти лет Лажечников поместил в «Вестнике Европы» (часть 36) «Мои мысли» (подражание Лабрюйеру). Находясь на службе в московском архиве иностранной коллегии, потом в канцелярии московского генерал-губернатора, он брал уроки риторики у профессора Победоносцева и слушал приватные лекции Мерзлякова. В то же время он написал «Военную песнь» («Русский Вестник», 1808, № 3), ряд стихотворений в «Аглае» 1808 г. и рассуждение «О беспечности» («Вестник Европы», 1808, часть 60). В 1812 г. Лажечников, против воли родителей, поступил в ополчение; участвовал в деле под Бриенном и взятии Парижа; позже был адъютантом при графе Остермане-Толстом. В 1817 г. он издал «Первые опыты в прозе и стихах», которые впоследствии скупал и уничтожал. В следующем труде Лажечникова: «Походные записки русского офицера» (Санкт-Петербург, 1820) много интересных подробностей, свидетельствующих о наблюдательности автора. Он восхваляет заботливость прусского правительства о народном образовании и благосостоянии; местами есть прямые вылазки против крепостничества. В 1819 г. Лажечников оставил военную службу и стал директором училищ Пензенской губернии, затем визитатором саратовских училищ, директором казанской гимназии. К этому времени относится знакомство его с Белинским, позже перешедшее в дружбу. Выйдя в отставку в 1826 г., Лажечников поселился в Москве и стал собирать материалы для своего «Последнего Новика»; с этой же целью он ездил в Лифляндию. «Последний Новик» (Санкт-Петербург, 1831-33) — апофеоз любви к родине. Не только главные лица — Паткуль и Новик — отдали всю жизнь благу отчизны, но и второстепенные — капитан Вульф, взрывающий себя на воздух, чтобы не посрамить честь шведского знамени, князь Вадбольский, Карла Шереметева, Голиаф Самсоныч, изнывающий от тоски по родине швейцарец, отец Розы, галерея солдат-патриотов, наконец Пётр, Меньшиков — все постоянно думают об отечестве, отодвигая на задний план другие интересы. Новик служит родине даже шпионством, Роза, чтоб проникнуть к заключенному Паткулю, принимает ласки тюремщика. «Последний Новик» имел крупный успех. Недостатки его, как и всех вообще романов Лажечникова, вполне объясняются вкусами эпохи. Теперь «Последний Новик» кажется произведением в значительной степени ходульным и мало реальным, но в те времена он поражал своим реализмом и стремлением к исторической достоверности. «Последний Новик» дает Лажечникову право на имя пионера русского исторического романа. Если Загоскин и Полевой выступили с историческими романами немного раньше, то не нужно забывать, что подготовительная работа Лажечникова началась с 1826 г. Так на него смотрел и Белинский («Литературные мечтания»).В 1831 г. Лажечников вновь поступил на службу и был назначен директором училищ Тверской губернии. В Твери он написал самый знаменитый роман свой — «Ледяной дом» (Москва, 1835). Теперь историческая критика развенчала Волынского и его мнимый патриотизм; и тогда уже Пушкин находил, что Лажечников идеализирует своего героя. Но характер Анны Иоанновны, шуты, ледяной дом — все это типично не только с художественной, но и со строго-исторической точки зрения. Отношения Волынского и Мариорицы — глубоко-правдивая и трогательная повесть о любви двух сердец, счастью которых мешают условия жизни. Выйдя в отставку в 1837 г., Лажечников поселился в деревне под Старицей (усадьба Коноплино) и написал там «Басурмана» (Москва, 1838). Главный герой — лекарь Антон — не имеет типичных для XV века черт, но Иоанн III обрисован с замечательной для тридцатых годов художественной смелостью. Лажечников не скрыл его эгоизма, жестокости в обращении с пленниками и мстительности; Марфе-посаднице он сумел придать жизненные черты.

Мемориальная доска в честь И.И.Лажечникова в Пензе.

В 1842-1854 гг. Лажечников служил вице-губернатором в Твери и Витебске, в 1856—1858 гг. цензором в Санкт-Петербургском цензурном комитете. Последней деятельностью он очень тяготился, хотя она совпадала со временем смягчения цензуры. Написанная им в 1842 г. белыми стихами драма «Опричник» была запрещена (вероятно, за попытку вывести Грозного на сцену) и появилась только в 1859 г. («Русское Слово», № 11; отдельно Москва, 1867). По ней создана одноименная опера П.И.Чайковского. Кроме драм: «Христиан II и Густав Ваза» («Отечеств. Записки», 1841, № 3), «Горбун» (Санкт-Петербург, 1858), водевиля «Окопировался» (представлен в 1854 г.) и мелких рассказов и отрывков, Лажечникову принадлежат ещё интересные в автобиографическом отношении «Черненькие, Беленькие и Серенькие» («Русский Вестник», 1856, № 4). Ценили его произведения мемуарного характера: «Заметки для биографии В.Г.Белинского» («Московский Вестн.», 1859, № 17; сердечная апология знаменитого критика); «Ответ графу Надеждину по поводу его набега на мою статью о Белинском» (ib., № 82); «Материалы для биографии А.П.Ермолова» («Русский Вестник», 1864, № 6); «Как я знал Магницкого» (ib., 1866, № 1). Тихо доживал Лажечников свой век в Москве, на Плющихе. Он до самой смерти интересовался новыми течениями в литературе и с восторгом, доходящим до наивности, отнесся к новой эре в романе: «Немного лет назад» (Санкт-Петербург, 1862). В другом романе «Внучка панцырного боярина» («Всемирный Труд», 1868, № 1-4 и отдельно Санкт-Петербург 1868) он не свободен от узкой ненависти к полякам. Последним его произведением была драма «Матери-соперницы» («Всемирный Труд», 1868, № 10). 3 мая 1869 г. в московском артистическом кружке был торжественно отпразднован пятидесятилетний юбилей литературной деятельности Лажечникова, а 26 июня 1869 года он умер в Москве, написав в завещании: «состояния жене и детям моим не оставляю никакого, кроме честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранять в своей чистоте». Романы Лажечникова выдержали много изданий. Сочинения изданы в 1858 и 1884 гг. (последнее издание с монографией С.А.Венгерова о Лажечникове). Сочинения: Полное собрание сочинений, тома 1—12, Санкт-Петербург — Москва, 1899—1900; Сочинения, тома 1—2, Москва, 1963. Литература: Ф.Ливанов, «Юбилей Лажечникова» («Современные Известия», 1869, № 100); его же «Некролог Лажечниковеа» (ib., № 174); М.Лонгинов, «Для биографии Лажечникова» («Русский Архив», 1869); Л.Нелюбов, «Иван Лажечников» («Русский Вестник», 1869, № 10); Нечаева В.С., И.И.Лажечников, Пенза, 1945; Петров С.М., Русский исторический роман XIX в., Москва, 1964; История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, Москва — Ленинград, 1962.

1907

Сергей Степанович Васильев-Борогонский

якутский советский поэт. Печататься начал в 1929. В его поэмах нашла отражение социалистическая перестройка якутской деревни ("Артель Романа", 1929, "Стая журавлей", 1935). В 1935-39 вышли сборники стихов "Мегинцы на горе" и "На берегах Нюрбы". В годы Великой Отечественной войны опубликовал поэмы "Клятва" (1941), "Поэма о сабле" (1943), "Слава" (1943), позднее поэму "Освобожденная вода" (1953), роман в стихах "Младший сын" (1960).

1868

Анна Григорьевна Жеребцова-Андреева (урождённая - Жеребцова, по первому мужу - Евреинова, по второму - Андреева)

камерная певица (меццо-сопрано) и педагог. Родилась в семье командира Пермского полка, образование получила в Санкт-Петербургском Екатерининском институте. В 1887—1892 обучалась пению в Санкт-Петербургской консерватории (класс Н.Ирецкой). В 1891 дебютировала в консерваторском концерте, организованном А.Рубинштейном. По окончании консерватории была приглашена в Прагу, где приняла участие в премьере оперы А.Рубинштейна "Моисей" (22 июня 1892, Городской театр). Затем на протяжении двух лет выступала с концертами по городам Германии (Берлин, Кенигсберг, Дрезден, Гамбург, Лейпциг; партия фортепиано — А.Рубинштейн). Позднее гастролировала в Амстердаме, Гааге, Брюсселе, Роттердаме, Париже, Лондоне, где давала сольные концерты и принимала участие в симфонических вечерах. Вернувшись в Россию, вела активную конц. деят-сть, гастролируя в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе (здесь в 1894 выступала в симфоническом концерте под управлением Н.Римского-Корсакова), Харькове, Н.Новгороде, Гродно и других городах. В симфонических концертах выступала в ансамбле с С.Гладкой, Н.Кедровым, Г.Морским, И.Тартаковым. Сольные концерты давала также после революции 1917. Была членом Петерб. камерного общества. Обладала голосом приятного грудного тембра, вокальным мастерством, муз. культурой, умением тонко чувствовать стилевые особенности музыки композитора. Одна из лучших камерных певиц своего времени. "А.Г.Жеребцева является у нас единственною профессиональною певицею, сосредоточившею все свои силы на камерной вокальной музыке. Единственная она здесь и по мастерству исполнения. При голосовых средствах, по природе своей ни в каком отношении не исключительных, она силою своего искусства оставляет в музыканте чувство такого глубокого эстетического удовлетворения, какого не дадут ему артисты даже с первоклассными голосами, но ординарные по своей музыкальности..." (А.Оссовский)*. Репертуар Жеребцовой-Андреевой был обширным и разнообразным: сольные партии в местах И.С.Баха, К.В.Глюка, Дж.Перголези, В.А.Моцарта, романсы Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Мендельсона, Ф.Листа, Э.Грига, А.Бородина, М.Мусоргского, П.Чайковского, С.Танеева, Ц.Кюи. 1-я исполнительница ряда романсов С.Рахманинова (в том числе "Мелодия", "Судьба", 1906), А.Глазунова ("Муза", 1906), А. Аренского ("Счастье", 1906), И.Стравинского, С.Прокофьева (в том числе цикл "Гадкий утенок"). Многие вокальные сочинения К.Дебюсси, М.Равеля, Э.Шоссона, Р.Штрауса, впервые прозвучали в России в исполнении Жеребцовой-Андреевой. Певице посвятили свои романсы Н.Римский-Корсаков (среди них "Ангел", "По небу полуночи"), А.Рубинштейн ("Wo?", op. 15), А.Аренский ("Поэзия"). В 1907—1922 преподавала сольное пение в Санкт-Петербургской консерватории (с 1913 профессор). В своей педагогической практике опиралась на традиции вокальной школы Н.Ирецкой. Воспитала ряд певцов и вокальных педагогов, среди которых З.Артемьева-Леонтьевская, М.Бриан, Л.Кича, Е.Малинина. У нее также брала уроки пения З.Лодий. В 1922 уехала из России. В последние годы жизни жила в Риге, где давала частные уроки пения. Умерла в Риге в 1944 году.

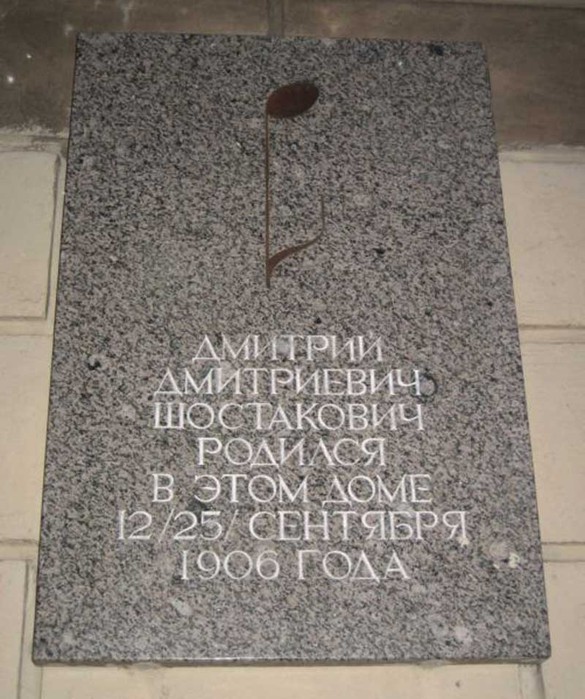

1906

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

советский композитор и пианист, педагог, профессор Ленинградской и Московской консерваторий, народный артист СССР, доктор искусствоведения. Родился в Санкт-Петербурге, в музыкальной семье. Музыку начал сочинять с 9 лет. В 1919 году поступил в Петроградскую консерваторию, где его педагогами были по классу фортепиано А.Розанова и Л.В.Николаев (окончил в 1923) и по классу композиции М.О.Штейнберг (окончил в 1925). Ранние произведения Шостаковича – «Фантастические танцы» и другие пьесы для фортепиано, скерцо для оркестра, «Две басни Крылова» для голоса с оркестром и другие отмечены влиянием школы Н.А.Римского-Корсакова. Первым по-настоящему оригинальным произведением Шостаковича стала его дипломная работа – симфония № 1; после ее премьеры (Ленинград, 1926) критика заговорила о Шостаковиче как о художнике, способном восполнить пустоту, образовавшуюся в русской музыке вследствие эмиграции С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского и С.С.Прокофьева. Уже в этой юношеской партитуре проявилась склонность Шостаковича к иронии и сарказму, к внезапным, драматически насыщенным контрастам, к широкому использованию мотивов-символов, часто подвергаемых радикальной образной и смысловой трансформации. В том же 1926 году в творчестве Шостаковича обозначился сдвиг от сравнительно традиционного языка симфонии к смелым стилистическим экспериментам, до которых еще просто не доходили руки официальной идеологии. В произведениях Шостаковича 1926-1931 годов предвосхищаются многие открытия западноевропейского музыкального авангарда 1950-1960-х годов (сонорика, микрополифония, пуантилизм, автоматическое письмо). В симфониях № 2 («Октябрю» с хором, 1927) и № 3 («Первомайской» с хором, 1929) крайне радикальный по тому времени музыкальный язык ставится на службу пропагандистским задачам.

Вершина раннего Шостаковича – опера «Нос» (по одноименной повести Н.В.Гоголя), написанная в 1928 году и поставленная в Ленинграде в 1930 году. Среди источников, повлиявших на концепцию «Носа», выделяются спектакль «Ревизор» в постановке В.Э.Мейерхольда (1926), опера А.Берга «Воццек» (поставленная в Ленинграде в 1927), а также, возможно, искусство сверстников Шостаковича – писателей ленинградской группы ОБЭРИУ, заложивших основы «литературы абсурда» XX века. В этот же период Шостаковичем были созданы соната № 1 (1926) и цикл «Афоризмы» (1927) для фортепиано, балеты «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931), а также ряд экстравагантных партитур для театра и кино. В ряду его ранних произведений особняком стоит романтически утонченный вокальный цикл «Шесть романсов на слова японских поэтов» (1928-1932). В 1928 году Шостакович работал заведующим музыкальной частью Театра имени В.Э.Мейерхольда (Москва), в 1930-1933 годах – заведующим музыкальной частью Ленинградского Театра рабочей молодежи.Был членом Советского комитета защиты мира (с 1949), Славянского комитета СССР (с 1942), Всемирного комитета защиты мира (с 1968). Доктор искусствоведения (1965), профессор Ленинградской (с 1939) и Московской (с 1943) консерваторий. Почётный член шведской Королевской музыкальной академии (1954), итальянской академии искусств «Санта-Чечилия» (1956), Сербской академии наук и искусств (1965). Почетный доктор наук Оксфордского университета (1958), Северо-Западного университета Эванстона (1973, США), Французской академии изящных искусств (1975), член-корреспондент Академии искусств ГДР (1956), Баварской академии изящных искусств (1968), член Английской королевской музыкальной академии (1958), Национальной академии наук США (1959). Почётный профессор Мексиканской консерватории. Президент общества «СССР – Австрия» (1958). Жил в городе-герое Москве. Скончался 9 августа 1975 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 2).

Награжден тремя орденами Ленина (28 декабря 1946, 24 сентября 1956, 24 сентября 1966), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Трудового Красного Знамени (23 мая 1940), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Ленинской премии (1958), Сталинской премии (1941, 1942, 1946, 1950, 1952), Государственной премии СССР (1968), Государственной премии РСФСР (1974) и Украинской ССР (1976), Международной премии Мира (1954), премии имени Я.Сибелиуса (1958). В Санкт-Петербурге установлены его памятник и бюст. В Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Новосибирске на домах, в которых он жил и работал, установлены мемориальные доски.

Мемориальная доска в Самаре, посвященная работе Д.Д.Шостаковича над «Ленинградской» симфонией

Мемориальная доска в Новосибирске на здании Дома культуры Октябрьской Революции (улица Ленина, 24).

Мемориальная доска в Москве по адресу Брюсов переулок, 8/10, строение 2. Текст: " Здесь с 1962 года по 1975 год жил и работал Герой Социалистического Труда народный артист СССР композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович".

Мемориальная доска в Санкт-Петербурге установлена в 1991 году на фасаде дома 37 по Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге.

Бюст в Санкт-Петербурге установлен в 1997 году во дворе дома 29/37 по Кронверкской улице. Скульпторы А.Н. и С.А.Черницкие, архитектор С.П.Одновалов.

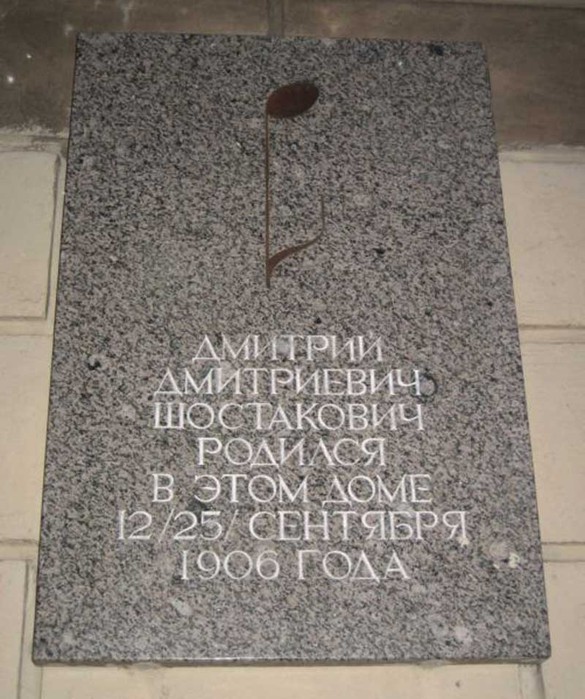

Мемориальная доска установлена в Санкт-Петербурге на доме, где 25 сентября 1906 года родился Д.Д.Шостакович (улица Подольская, 2). Открыта в 1996 году. Архитектор Г.А.Григорьев.

Мемориальная доска установлена в Санкт-Петербурге на доме, где жил Д.Д.Шостакович (улица Марата, 9). Открыта в 2006 году.

Мемориальная доска установлена в 1985 году на здании большого концертного зала Санкт-Петербургской консерватории (улица Михайловская, 2), где 9 августа 1942 года была исполнена 7-я (Ленинградская) симфония Д.Д.Шостаковича. Архитектор В.В.Исаева.

Памятник установлен в Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Энгельса и улицы Шостаковича. Открыт 25 сентября 2009 (скульптор К.Гарапач).

1908

Юрий Владимирович Мандельштам

русский поэт. С 1920 в эмиграции (Париж). В 1942 депортирован в Германию; погиб в фашистском концлагере. Сборники стихов: "Остров" (1930), "Верность" (1932), "Третий час" (1935), "Годы" (опубликован в 1950). Литературно-критические статьи и эссе.

1897

Уильям Фолкнер (William Faulkner)

американский романист. Родился в Нью-Олбани (штат Миссисипи). Отец Фолкнера держал платную конюшню в Оксфорде, и будущий писатель рос в атмосфере «благородной бедности». Закончив неполную среднюю школу, Фолкнер занимался в основном самостоятельно. Он прослушал несколько специальных курсов в университете штат Миссисипи, но в целом остался самоучкой. Во время Первой мировой войны записался добровольцем в Королевские канадские военно-воздушные силы. После войны вернулся в Оксфорд и продолжил занятия в университете. Его первая книга «Мраморный фавн» (The Marble Faun, 1924) – сборник стихотворений, по большей части слабых и вторичных. Некоторое время он прожил в богемном квартале Нового Орлеана, позже перебрался в Нью-Йорк, затем в Европу и оттуда вернулся в Оксфорд. Наконец, под влиянием Ш.Андерсона, с которым он сошелся в Новом Орлеане, Фолкнер стал писать прозу. Некоторые из ранних романов Фолкнера, в частности «Солдатская награда» (Soldiers' Pay, 1926) и «Москиты» (Mosquitoes, 1927), – вещи незрелые, а наиболее читаемая его книга «Святилище» (Sanctuary, 1931) была написана в расчете на сенсацию. Изобилующая мрачными образами и ужасами, она еще много лет отбрасывала тень на репутацию Фолкнера. Сам же Фолкнер, обретя свое призвание в прозе, следовал ему упорно и целеустремленно. Он вел тихую жизнь в Оксфорде, в стороне от литературного общества, не интересуясь журналистикой, не обращая внимания на критику, и из-под его пера выходили романы и рассказы, большая часть которых соткана из материала жизни обыкновенных людей и объединена общим местом действия.

1765

Михал Клеофас Огиньский (польское имя - Micha Kleofas Ogiski)

польский композитор-любитель, дипломат, политический деятель Речи Посполитой, один из лидеров восстания Костюшко, почетный член Виленского университета, автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной», более известного как «Полонез Огинского». Родился в Гузуве близ Варшавы, Мазовецкое воеводство, Речь Посполитая. Представитель ретовской ветви литовско-польского княжеского рода Огинских (Рюриковичи) герба «Брама», единственный сын воеводы трокского Анджея Игнацы Огинского (1740—1787) и Паулины Шембек (умерла в 1797), внук воеводы трокского Тадеуша Франтишека Огинского. Михаил Клеофас вырос в высокообразованной дворянской семье. Его дядя, великий гетман литовский Михаил Казимир Огинский, был не только государственным деятелем и военным, но и большим любителем искусства, в частности музыки и поэзии, и потому играл на нескольких инструментах, сам сочинял оперы, полонезы, мазурки, песни. Михаил Казимир усовершенствовал конструкцию арфы и даже стал автором статьи об арфе в Энциклопедии Дидро. Молодой Михаил Клеофас часто приезжал в резиденцию дяди в Слониме, там был театр с оперной, балетной и драматической труппами, оркестр, ставились польские, итальянские, французские и немецкие оперы. Его дядю характеризуют как истинного деятеля эпохи Просвещения, который в частности организовал детскую школу. Михаилу Клеофасу игру на фортепьяно преподавал Осип Козловский, придворный музыкант семейства Огинских, затем Джованни Джорновики учил его игре на скрипке, позднее он совершенствовался в Италии у Дж.Б.Виотти и П.М.Ф.Байо. Политической деятельностью занялся в 1789 году. С 1790 года посол Речи Посполитой в Голландии, с 1791 года — в Великобритании, в 1793—1794 — казначей Великого княжества Литовского. В 1794 году участвовал в восстании за восстановление независимост

1920

Сергей Федорович Бондарчук

русский советский кинорежиссёр и актёр, народный артист СССР, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии. Родился в селе Белозёрка, ныне поселок городского типа Херсонской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец.

В 1937 году после окончания школы играл в Ейском драматическом театре, в 1938 году поступил в Ростовское театральное училище, но учёбу прервала война. В 1941-1942 годах Сергей Бондарчук служил актёром в театре Красной армии в городе Грозный, а в 1942 году ушёл на фронт. Демобилизовался в 1946 году. В 1946 году фронтовик Сергей Бондарчук был принят сразу на 3-й курс актёрского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская С.А.Герасимова и Т.Ф.Макаровой), закончив его в 1948 году. Его дипломной работой стала роль Андрея Валько в художественном фильме своего учителя Сергея Герасимова «Молодая гвардия». С 1948 года Бондарчук - актёр киностудии «Мосфильм» и театра-студии киноактёра. В 1950-е годы он приобрёл популярность главными ролями в фильмах «Кавалер Золотой Звезды» (1950), «Тарас Шевченко» (1951), «Неоконченная повесть» (1955), «Попрыгунья» (1955), «Иван Франко» (1956), «Серёжа» (1956). Сыграв роль Отелло в одноимённом художественном фильме Сергея Юткевича (1956), уверенно заявил свои претензии на крупнейшие роли классического репертуара. С 1959 года - режиссер киностудии «Мосфильм». Первая его картина («Судьба человека» по повести Михаила Шолохову), где Бондарчук сыграл главную роль Андрея Соколова, солдата, попавшего в плен, потерявшего на войне семью, но сохранившего достоинство и человеческое тепло, стала одной из лучших в советском кинематографе. Фильм был удостоен Ленинской премии и получил ряд призов международных кинофестивалей (Большой приз Международного кинофестиваля в Москве, 1959 год, Главная премия МКФ в Локарно, 1959 год, и другие). Михаил Шолохов считал «Судьбу человека» лучшей из экранизаций своих произведений.

В 1967 году Бондарчук закончил съёмки монументального четырёхсерийного художественного фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого, сыграв в нём также одну из главных ролей - Пьера Безухова. Фильм принёс Бондарчуку мировую славу. Он был удостоен Большого приза Московского международного кинофестиваля (1965 год) и премии «Оскар» (1969 год). В 1975 году он снимает художественный фильм «Они сражались за Родину» по повести М.А.Шолохова, один из самых пронзительных и откровенных фильмов о войне.. Кинокартина была удостоена Государственная премии РСФСР имени братьев Васильевых (1977 год) и специальной премии на Международном кинофестивале в Карловых Варах (1976 год). В художественном фильме «Степь» (1978 год, по одноимённой повести А.П.Чехова) С.Ф.Бондарчук реализовал свою давнюю мечту - перенести на экран одно из своих любимых литературных произведений. В 1982 году С.Ф.Бондарчук снимает двухсерийный историко-революционный фильм «Красные колокола» (1-я серия «Мексика в огне», 2-я серия «Я видел рождение нового мира») по произведениям Джона Рида «Восставшая Мексика» и «Десять дней, которые потрясли мир». Картина была удостоена Государственной премии (1984) и Главного приза Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1982). В 1989 году итальянская компания обратилась к Бондарчуку с предложением снять многосерийный фильм по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Экранизация «Тихого Дона» была давней мечтой режиссёра. Однако итальянская компания поставила жёсткое условие, чтобы главные роли играли иностранные актёры. Во многом это помешало Бондарчуку реализовать свой замысел и передать всю глубину шолоховского романа. К тому же ему не удалось завершить фильм: фирма была объявлена банкротом, и все отснятые материалы были арестованы. Впоследствии фильм был выкуплен российской стороной и смонтирован сыном режиссёра Фёдором. Он вышел на экраны в 2006 году и вызвал неоднозначную реакцию. Неудача с «Тихим Доном», а также травля со стороны коллег, подорвали здоровье С.Ф.Бондарчука. Несмотря на это, он вынашивал новые творческие замыслы, продолжал заниматься своим давним увлечением - масляной живописью. Великий советский актёр и кинорежиссёр скончался в Москве 20 октября 1994 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Награждён двумя орденами Ленина (4 ноября 1967, 24 сентября 1980), орденом Октябрьской Революции (12 апреля 1974), орденом Трудового Красного Знамени (25 сентября 1970), орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями.

Мемориальная доска установлена в Киеве (Украина) на здании кинотеатра «Октябрь» (улица Константиновская, 26), в котором С.Ф.Бондарчук неоднократно представлял свои премьеры. Открыта 25 сентября 2007 года.

Мемориальная доска установлена в Москве на доме, где в 1968-1994 годах жил С.Ф.Бондарчук (улица Тверская, 9).

1938

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина

киноактриса ("Печки-лавочки", "Калина красная", "Взятка", "Двенадцать стульев"), народная артистка России. Родилась в Ленинграде. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1964, актерская мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой). В 1974-1993 – актриса Театра-студии киноактера в Москве. Вдова Василия Шукшина. Народная артистка РСФСР (1984). Родилась в Ленинграде. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (актерская мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой). Свою первую роль она сыграла в картине режиссера А.Граника «Максим Перепелица». Но ни зрители, ни критики практически не заметили молоденькую лаборантку в исполнении такой же молоденькой актрисы. Индивидуальность актрисы проявилась только в конце 1950-х годов, когда она сыграла студентку Таню в фильме «Сверстницы». Творческую и личную судьбу Лидии Федосеевой перевернула встреча с уже знаменитым Василием Шукшиным. Они поженились, и актриса вместе со своим мужем сыграла главные роли в картинах «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). Шукшин сам писал сценарии этих фильмов и снимал их как режиссер-постановщик. Простодушная наивность Федосеевой, ее безыскусная игра, скромная и в то же время запоминающаяся внешность позволили ей стать равноправной партнершей яркого, характерного актера Шукшина. Вместе они создали ту неповторимую, естественную атмосферу реальной жизни, которая и подкупала зрителей в этих фильмах.После смерти мужа в 1974 году актриса взяла двойную фамилию и теперь известна только как Федосеева-Шукшина. Она стала работать в Театре-студии киноактера в Москве и очень много снималась: фильмы с ее участием выходили практически ежегодно. Федосеева-Шукшина играла и в современных фильмах, и в исторических, или, как их еще называют, костюмных. Но каким бы эпохам ни принадлежали ее героини, актриса играла их женские судьбы так же естественно и безыскусно, как и прежде.

1952

Кристофер Рив (Christopher Reeve)

американский киноактер; сыграл главную роль в серии фильмов о Суперменене. Родился в Нью-Йорке. Когда ему было четыре года, его родители (журналистка Барбара Джонсон и профессор Франклин Рив) развелись. Кристофер жил попеременно то с матерью, то с отцом, учился в частной школе в Принстоне и с восьми лет стал выступать в ученических постановках. В девять лет Рив был выбран для участия в оперетте «Гилберт и Салливан». Оперетту ставил профессиональный театр «Маккартер». В дальнейшем Рив играл именно там, причем его талант проявился столь ярко, что уже к 16 годам у молодого актера появился свой агент. После окончания школы Кристофер Рив поступил в Корнельский университет, где изучал музыку, английский язык и театральное искусство. В 1974 году, после выпуска, он и еще один его однокурсник были отобраны в числе кандидатов на учебу в Джуллиардской школе исполнительских искусств в Нью-Йорке. Однокурсника звали Робин Уильямс - еще одна будущая звезда. В 1976 году Рив дебютировал на Бродвее в пьесе «Вопрос притяжения», где он стал партнером Кэтрин Хэпберн. В 1978 году Рив отправился в Лос-Анджелес, получив небольшую роль вприключенческой ленте о подводниках «Погружение «Серой леди». После выхода фильма на экран Рив решил принять участие в кастинге на главную роль в грядущей экранизации комиксов о Супермене и, обойдя две сотни кандидатов, получил контракт. Так Супермен стал его самой известной ролью. После этого актер снялся еще в трех сериях о Супермене, в последней из них был даже соавтором сюжета и вторым режиссером. Кристофер Рив также снимался в фильмах «Смертельная ловушка», «Монсиньор», «Переключая каналы», «Лишенные слов», «Анна Каренина», «Авиатор», «Морской волк» , «Остатки дня» и многих других.

В марте 1995 года Рив, упав с лошади во время скачек в Вирджинии, сломал шейные позвонки и оказался парализованным. Врачи не смогли поставить актера на ноги, но спасли ему жизнь, проведя уникальную операцию. К парализованной диафрагме актера врачи подсоединили электростимулятор, который вызывал сокращения главной дыхательной мышцы. За это время Рив не перестал быть активным членом общества. Он занимался благотворительностью, принял участие в оскаровской церемонии в 1997 году, находясь в инвалидной коляске, и даже дебютировал как режиссер телевизионной драмы «В сумерках». В 1998 году Рив снялся в фильме «Окно во двор», современной версии триллера Альфреда Хичкока о человеке, прикованном к инвалидной коляске, убежденном в том, что его соседа убили. За эту роль он получил награду Актерской гильдии. В мае 1998 года Кристофер Рив выпустил автобиографию, которую назвал «По-прежнему я». До самых последних дней Рив надеялся на чудесное выздоровление при помощи новыхметодик в области клонирования стволовых клеток человека. Умер 10 октября 2004 года в Нью-Йорке от обширного инфаркта. В марте 2006 года в возрасте 44 лет умерла от рака легких его вдова Дана. У супругов Рив остался сын Уилл и двое приемных детей - Мэтью и Александра.

1944

Майкл Дуглас (Michael Douglas; полное имя - Майкл Керк Дуглас).

североамериканский актер, продюсер. Родился в Нью-Брунсвике, Нью-Джерси, США, в семье знаменитого актера Керка Дугласа. Отец не хотел, чтобы Майкл, равно как и его остальные три сына, начал актерскую карьеру. Однако Майкл его не послушал. Первая успешная роль – детектив в популярном телесериале «Улицы Сан-Франциско» (1972). В 1974 бросает сериал, чтобы заняться продюсированием фильма по бестселлеру Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Поставил фильм комик Денни Де Вито (также игравший в «Романе с камнем» и «Жемчужине Нила»). Фильм стал суперхитом благодаря блестящим работам Дугласа и Тернер, не побоявшимся показать своих героев откровенно неприятными людьми. В 1989-же выходит невероятно красивый в визуальном плане боевик английского режиссера Ридли Скотта «Черный дождь», где Дуглас играет полицейского, вместе со своим напарником (Энди Гарсиа), конвоирующим в Японию опасного мафиози. В 1991 Пол Верхувен приглашает Дугласа на главную роль в «горячем» проекте «Основной инстинкт». Роль – детектив, расследующий дело об убийстве и влюбляющийся в подозреваемую сексапильную писательницу (Шарон Стоун). Один из самых цитируемых фильмов в недавней истории, Основной инстинкт, несмотря на нелестные отзывы критики, имел огромный успех в мировом кинопрокате, сделал Стоун секс-символом номер один и породил сотни подражательных эротических триллеров. И окончательно сформировал и обобщил экранный образ Дугласа. Теперь можно было с уверенностью сказать, что его тип – сложный, во многом неприятный человек, со своими скрытыми и довольно мрачными тайными комплексами, но именно из-за своей сложности и противоречивости живой, достоверный, понятный и притягательный. Такой герой Дугласа – единственное, что осталось в памяти от фильма Джоэля Шумахера «Падение» (1993). Скромный рядовой служащий, сходящий с ума от беспросветности и никчемности своей жизни, пытается добиться, по его мнению, справедливости, с оружием в руках, и бессмысленно гибнет. Именно благодаря точной, вдумчивой работе Дугласа кинокартина пользовалась успехом. Еще большая популярность ждала актера в триллере по бестселлеру Майкла Крайтона Разоблачение (1994, режиссер Барри Левинсон) о сексуальном преследовании на работе, в котором Дуглас снялся в дуэте с Деми Мур. В 1995 предстал перед зрителями в несвойственной ему положительной роли президента США в романтической комедии Американский президент режиссера Роба Райнера (номинация на «Золотой глобус»). Вскоре Дуглас возвращается к образу, который удается ему лучше всего – мучимого комплексами прошлого циничного и жестокого дельца в триллере Дэвида Финчера Игра (1997). Загадочная игра, которую ведет с дельцом некая компания, заставляет его полностью переоценить свою жизнь. После проходной роли злодея в римейке Эндрю Дэвиса «Идеальное убийство» (по фильму Альфреда Хичкока В случае убийства набирайте М.), сыграл в тонкой и остроумной комедии Куртиса Хэнсона «Вундеркинды» одну из лучших своих ролей – профессора колледжа, на которого в один день обрушивается целая куча проблем (приз гильдии кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую роль года). В том же 2002 снялся вместе со своей женой, актрисой Кэтрин Зета-Джонс в нашумевшей картине Стивена Содерберга «Траффик».

1932

Анатолий Борисович Соловьяненко