-Рубрики

- история (2310)

- Жизнь Замечательных Людей (528)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (162)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2095)

- Люди России (477)

- По городам и весям (257)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1868)

- Классическая музыка (1062)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (240)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (78)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (991)

- Окружающая среда (141)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (289)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай арии из опер архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения дом-музей живопись заметка и фотоподборка звездные истории зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей романсы российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция храм художник художники чайковский п и юбилей

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 19.01.2014

Записей: 12047

Комментариев: 202399

Написано: 237586

Записей: 12047

Комментариев: 202399

Написано: 237586

17 сентября родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1939

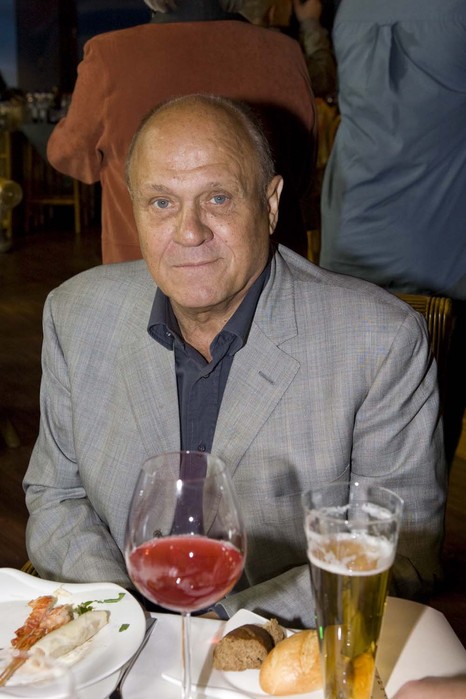

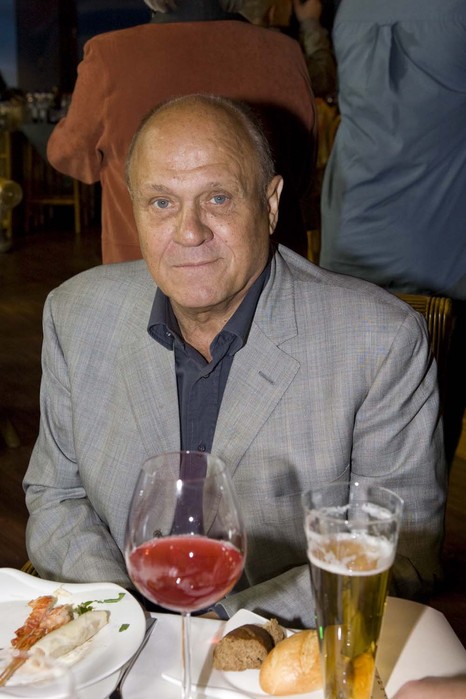

Владимир Валентинович Меньшов

русский кинорежиссер, актер, сценарист. Народный артист России (1989).

Родился в Астрахани в семье первого помощника капитана пассажирского судна. Работал токарем судоремонтного завода в Астрахани, шахтером в Воркуте, матросом экспедиционного отряда на Каспии. Актерскую карьеру начал в 1958 в дополнительном составе Астраханского драматического театра. В 1965 окончил школу-студию МХАТ и пришел в Ставропольский краевой драмтеатр имени Лермонтова, где в течение двух лет работал актером и ассистентом режиссера. В 1970 окончил аспирантуру ВГИКа по кафедре режиссуры художественного фильма и был принят в штат киностудии «Мосфильм». Успешно дебютировал как киноактер – его роль молодого энергичного руководителя Семена Боброва в фильме Человек на своем месте была удостоена первой премии на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате (1973). Ролями в фильмах Последняя встреча (Клим), Собственное мнение (Петров) Меньшов продолжил развитие образа, наделив своих решительных, волевых героев чувством морального долга и обаянием. В 1976 состоялся и его режиссерский дебют в фильме на «школьную» тему Розыгрыш. Вторая картина Меньшова, Москва слезам не верит, стала одним из рекордсменов отечественного проката, была награждена Государственной премией СССР, а затем и премией «Оскар» (1981) как лучший иностранный фильм. Оттолкнувшись от канонов «городской» мелодрамы (история провинциальной «золушки», не без проблем нашедшей свое счастье в столице), Меньшов немало усложнил их с помощью иронии, ретро-антуража (эпизоды 1950-х – 1960-х годов), социальной наблюдательности. Показателем режиссерской зрелости Меньшова стали стилистическое единство фильма и умение работать с большим актерским коллективом, объединившим таких разных исполнителей, как В.Алентова, А.Баталов, И.Муравьева, О.Табаков и др. Опора на принципы «народной комедии» и яркий актерский ансамбль вполне оправдали себя и в фильме Любовь и голуби. В 1990-е годы Меньшов не только много работает как актер (Генерал, Русский регтайм, Сочинение ко дню победы, Китайский сервиз и др.), но и предпринимает дерзкую попытку поставить фильм, способный в разгар острого кризиса отечественного кино вернуть зрителя в кинотеатры. Эксцентрическая комедия Ширли-мырли с целым набором героев-близнецов (актер В.Гаркалин), конечно, не смогла даже приблизиться к кассовым показателям других картин Меньшова, однако все же стала лидером киносезона, опередив многие зарубежные фильмы. В 2000 Меньшов обратился к жанру ретро-мелодрамы (Зависть богов), сюжетным стержнем которой стала история страстной любви советской женщины к иностранцу. Подняв главную лирическую тему фильма над социально-политическим фоном (время действия – 1984), режиссер отказался от привычного для многих постперестроечных картин нагнетания атмосферы «кошмара тоталитаризма». Успех картины вновь разделила жена режиссера актриса В.Алентова.

1912

Георгий Павлович Менглет

русский актер. Народный артист СССР (1974). Член КПСС с 1975. Родился в Воронеже, там же впервые вышел на театральную сцену. С 1930 по 1933 учился в ЦЕТЕТИСе (ГИТИСе). Перешел в Студию А.Дикого, в 1936 поступил в труппу Ленинградского Большого драматического театра (во главе его в тот период стоял Дикий). В 1937 с выпускным курсом уехал в Душанбе (до 1961 Сталинабад), работал там до 1942. Во время Великой Отечественной войны был участником фронтовой бригады, руководил Первым фронтовым театром Таджикской ССР. С 1945 актер московского Театра Сатиры. Известность пришла к Менглету после знаменитой роли приказчика Сергея в спектакле Дикого Леди Макбет Мценского уезда по Н.С.Лескову. Другой звездной ролью была роль Глумова в спектакле А.Лобанова На всякого мудреца довольно простоты А.Н.Островского. Много лет Менглет блистал в ролях героев-любовников. Успешной была работа в спектакле Господин Дюруа (по роману Милый друг Г.Мопассана), где он сыграл Жоржа Дюруа. Со временем актер перешел на острохарактерные возрастные роли. Неизменно с триумфальным успехом играл судью в Женитьбе Фигаро П.Бомарше, Фирса в Вишневом саде А.П.Чехова, Корзухина в Беге М.А.Булгакова, Землянику в Ревизоре Н.В.Гоголя, Девятова в Мы, нижеподписавшиеся... А.И.Гельмана (все поставлены В.Плучеком) и др. Последние по времени спектакли, в которых был занят ведущий актер театра Менглет, – Бешеные деньги Островского (режиссер А.Миронов), Молчи, грусть, молчи (автор композиции и режиссер А.Ширвиндт). Умер в Москве 1 мая 2001 года. Государственная премия РСФСР имени К.С.Станиславского (1977). Награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

1869

Варвара Михайловна Булгакова (урождённая - Покровская, во втором браке - Воскресенская)

мать писателя М.А.Булгакова. Михаил был первым ребенком, а всего она вырастила семерых детей. Афанасий Иванович Булгаков скончался в 1908. Кроме родных детей, она воспитывала еще двух племянников и племянницу и всем сумела дать образование. Спустя десять лет после ее смерти писатель утверждал: "С детства я не мог терпеть стихов (не о Пушкине говорю, Пушкин - не стихи!) и, если сочинял, то исключительно сатирические, вызывая отвращение тетки и горе мамы, которая мечтала об одном, чтобы ее сыновья стали инженерами путей сообщения. Мне неизвестно, знает ли покойная, что младший стал солистом-балалаечников во Франции, средний ученым-бактериологом, все в той же Франции, а старший никем стать не пожелал..." Как бы то ни было, но мать одной из первых приобщила сына к сочинительству, привила детям любовь к театру, устраивая домашние спектакли. Она послужила прототипом матери главных героев в романе Булгакова "Белая гвардия". Булгакова скончалась в Киеве от тифа 1 февраля 1922 года.

1840

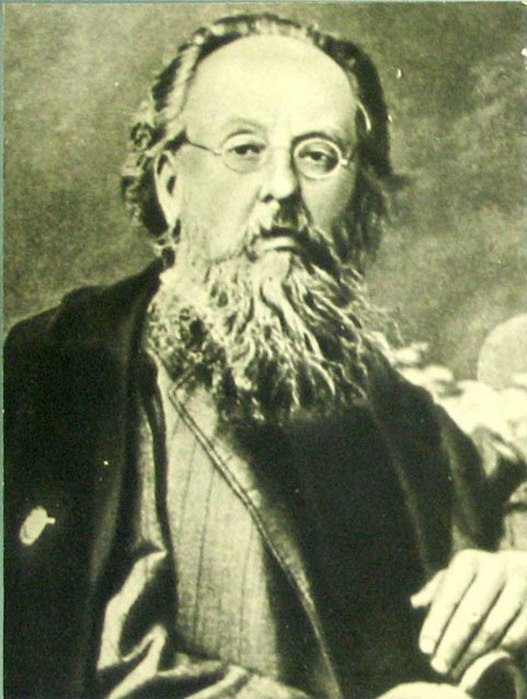

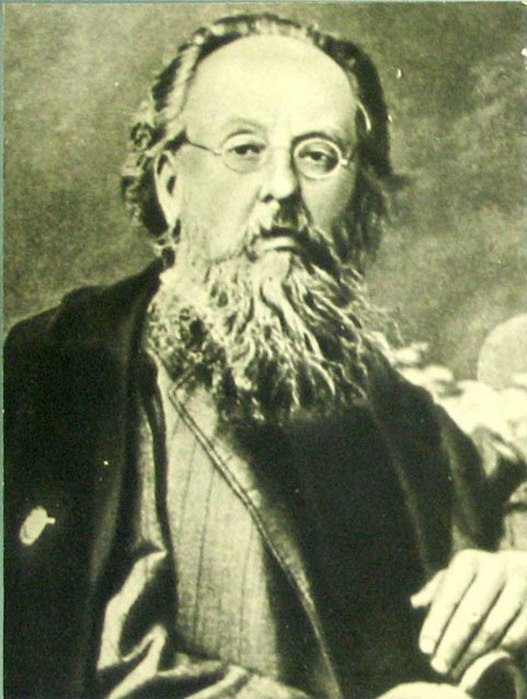

Михаил Алексеевич Воронов

талантливый беллетрист. Родился в Саратове. Отец его был брандмейстером пожарной команды. Детство писателя протекло в тяжелой обстановке. Окончив саратовскую гимназию, он поступил на медицинский факультет казанского университета, пробыл здесь два года и перешел на юридический факультет в Москву. В это время начинается и его литературная деятельность в "Современнике". В 1858-1860 был личным секретарём Чернышевского. Скоро он оставил университет, перебрался в Санкт-Петербург и начал скитальческую, полную лишений жизнь литературного пролетария, среди голодовок и пьянства. Но и при таких условиях Воронов написал ряд замечательных рассказов: "Мое детство", "Моя юность" (во "Времени", 1861-1862); "В передней" ("Библиотека для Чтения", 1863); "Сквозь огонь, воду и медные трубы", "Тяжелые года", "Московские норы и трущобы", "Московская литературня" ("Русское Слово", 1868-1864); "Живые игрушки", "На нашей улице праздник", "Птица божья", "Как сыр в масле", "Трудный день", "Записки слобожанина", "Передряга на Перетыкиной улице", "Братья разбойники" ("Дело", 1869-1872), "Нужда", "Старина стародавняя" ("Неделя", 1870) и многие др. Он писал очень много в "Искре" и "Русских Ведомостях". Умер в Москве 19 (31) января 1873 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

1942

Геннадий Михайлович Лысенко

поэт. Родился в селе Барано-Оренбургское Пограничного района Приморского края. Окончил школу в 1965 г., работал горнорабочим, газорезчиком, котельщиком-корпусником, кочегаром, матросом катера. Первые стихи – фрагменты поэмы “Владивосток” – были опубликованы в газете “Тихоокеанский комсомолец” в 1968 г. в Москве вышел сборник стихов “Листок подорожника”. В этом же году был принят в Союз писателей СССР. О Лысенко писали как о поэте интересном, ярком, очень чутком к жизни, лирике, со своим видением мира, со своей биографией и судьбой, со своим голосом – интонацией естественной и свободной. Стихи отмечены премией журнала “Смена”. О большом диапазоне творческих возможностей Г.Лысенко свидетельствовали и его прозаические опыты – повесть “Барабанщики” (1977), рассказы. Третья книга лирики “Крыша над головой” (1979) готовилась к изданию самим поэтом, но вышла уже после трагического ухода поэта из жизни. Умер 31 августа 1978 года.

1947

Дмитрий Шалвович Кипшидзе

художник. Родился в городе Тбилиси. Закончил Тбилисскую Государственную Академию Художеств в 1971 г. Лауреат всесоюзных архитектурных проектов 1971 г. в Москве. Персональные выставки: Париж, Хельсинки, Тбилиси. Все представленные работы выполнены автором в технике: тушь, перо, бумага. «Памятники культуры мира» - ретроспективный обзор исторических памятников деревянного зодчества, культовых и общественных сооружений, а также исчезающих памятников архитектуры Франции, Финляндии, Англии, России и Кавказа.

1957

Алексей Георгиевич Заливалов

Композитор, аранжировщик, продюсер, актер, скрипач-импровизатор. Родился в Ленинграде. Музыке учился с пяти лет. Широкую известность Заливалову принесла работа в кино и на телевидении. В фильмах "Фонтан" и "Окно в Париж" он совмещает профессии композитора, актера, скрипача и наполняет эти картины веселыми трюками.

1936

Сергей Юрьевич Филиппов

российский оператор. С 1964 г., по окончании ВГИКа (мастерская А.В.Гальперина), на киностудии имени Горького. С 1968 — оператор-постановщик киностудии имени М.Горького. Снял новеллу «Шестое лето» (1968), фильмы «Новенькая» (1969), «Впереди день», «О любви» (оба в 1971), «Ищу человека» (1973), «Закрытие сезона» (1975), «Вкус халвы, «Эта тревожная зима» (оба в 1976), «Самый красивый конь» (1977), «Конец императора тайги» (1978), «День свадьбы придется уточнить» (1980, совместно с В.К.Егоровым), «Александр маленький» (1982), «Без особого риска» (1983). Совместно с оператором Х.Хардтом снял фильмы «Юность Петра» и «В начале славных дел» (оба в 1981).

1937

Рудольф Николаевич Панков

актёр. Занимался дубляжем. Принимает участие в озвучании зарубежных фильмов, в частности: голос Адриано Челентано и Дэвида Суше - знаменитого Эркюля Пуаро из английского телесериала.

1938

Игорь Леонидович Охлупин

российский актер театра и кино, артист Московского театра имени Вл.Маяковского, народный артист РСФСР. В 1960, по окончании Высшего театрального училища имени Б.В.Щукина, поступил в труппу Театра имени Вл.Маяковского.

1960

Дмитрий Игоревич Таланкин

кинорежиссер, в багаже которого насчитывается не один фильм. Одна из самых известных его работ — экранизация романа Ф.М. Достоевского «Бесы», которую он снял вместе с отцом, кинорежиссером, сценаристом, народным артистом СССР Игорем Васильевичем Таланкиным. В настоящее время, параллельно с работой над новой картиной, Дмитрий Таланкин учится на первом курсе факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета.

1961

Георгий Грыу

актёр. В 1980-1982 годах учился в Театральном училище имени Щукина, в 1985-1988 - во ВГИКе. С 1982 года - на киностудии "Молдова-филм".

1961

Янина Константиновна Лисовская

актриса. Родилась в артистической семье. Ее папа, - классический тенор, солист московской государственной филармонии, пел на сценах знаменитейших театров мира. Большая часть времени девочки прошла за кулисами - она присутствовала на концертах папы, на его репетициях.

1972

Фёдор Викторович Стуков

режиссер. Окончил Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина (1993). После окончания училища работал в театре «Верштадт» (Помпей," Антоний и Клеопатра" Германия, Ганновер). Кроме фильмов снимался в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала "Ералаш". Участвовал в детском мюзикле "Дитя мира"(1986). Был ведущим передач "Лего-го!","До 16 и старше", "Мировые розыгрыши" (ведущий-профессор). Работал режиссером на следующих проектах: "За стеклом"-реалити-шоу "Русское чудо или Люди под микроскопом"-реалити-шоу. Режиссер-постановщик реалити-шоу на REN-TV: "Факультет юмора", "Все для тебя", "Проверено н на себе"

1884

Елизавета Ивановна Тиме

артистка, театральный педагог; народная артистка РСФСР (1957), профессор Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Умерла в 1968 году.

1783

Надежда Андреевна Дурова

первая в России женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница. Родилась в Киеве в семье отставного гусарского ротмистра А.В.Дурова и Н.И.Дуровой (Александрович). Ее мать была разочарована рождением дочери вместо сына, и отдала ее на воспитание гусару Астахову, который привил девочке любовь к военному делу («Воспитатель мой, Астахов, по целым дням носил меня на руках, ходил со мной в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махать саблею»). Выйдя в 18 лет замуж за чиновника 14 класса Сарапульского земского суда, Чернова, она в 20 лет (1802 или 1803) родила сына Ивана и, оставив мужа, переведенного служить в Ирбит, вернулась с ребенком в родительский дом. Здесь мать, по ее словам, все так же «постоянно жаловалась на судьбу пола находящегося под проклятием божьим, ужасными красками описывала участь женщин», отчего у Надежды возникло «отвращение к своему полу». В 1806 Дурова, в день своих именин пошла купаться, прихватив старую казацкую одежду. В нее она переоделась, а платье оставила на берегу. Родители решили, что она утонула, а она, переодевшись в мужское платье, присоединилась к направлявшемуся на войну с французами донскому казачьему полку. Она выдала себя за «помещичьего сына Александра Соколов». В 1807 ее приняли «товарищем» (рядовым из дворян) в Коннопольский уланский полк под именем Александра Соколова. Полк в конце марта был направлен в Пруссию, откуда Дурова написала письмо отцу, прося прощения за свой поступок и требуя «позволить идти путём, необходимым для счастья». Отец Дуровой, получив от нее письмо, раскрывающее мотивы поступка, послал прошение к царю с просьбой разыскать дочь. По величайшему повелению Дурову, не раскрывая ее инкогнито, со специальным курьером отправили в Санкт-Петербург. Там было принято решение оставить Надежду на службе, присвоить имя Александра Андреевича Александрова (его она и носила до смерти), зачислить корнетом в Мариупольский гусарский полк. За участие в боях и за спасение жизни офицера 1807 была награждена знаком отличия Военного ордена (солдатским Георгиевским крестом). В своих многолетних походах Дурова вела записки, которые позже стали основой для ее литературных произведений. В 1811 Дурова перешла в Литовский уланский полк, в составе которого приняла участие в боевых действиях Отечественной войны, получила в Бородинском сражении контузию и была произведена в чин поручика. Была адъютантом (ординарцем) фельдмаршала М.И.Кутузова, прошла с ним до Тарутина. Участвовала в кампаниях 1813–1814, отличилась при блокаде крепости Модлине, в боях при Гамбурге. За храбрость получила несколько наград. Прослужив около десяти лет, в 1816 вышла в отставку в чине штаб-ротмистра.

После отставки Дурова жила несколько лет в Санкт-Петербурге у дяди, а оттуда уехала в Елабугу. В Елабуге, «от нечего делать», занялась литературным трудом. Написала воспоминания на основе путевых записок (Кавалерист-девица. Происшествие в России, 1839), которые высоко оценил А.С.Пушкин. В жизни была нарушительницей канонов: носила мужской костюм, курила, коротко стригла волосы, при разговоре накидывала ногу на ногу и упиралась рукой в бок, да и именовала себя в мужском роде. В 1842 вышла первая повесть о ее подвигах, написанная А.Я.Рыкачевым Надежда Дурова; так она при жизни была признана уникумом. Сама же героиня жила в это время в Елабуге, забытая в том числе и выросшим сыном. В Елабуге она и умерла 2 апреля 1866 года в возрасте 83 лет. Хоронили ее, согласно завещанию, в мужском платье, с воинскими почестями на Троицком кладбище Елабуги. В советское время Дурова послужила прототипом главной героини пьесы Александра Гладкова Давным-давно Шурочки Азаровой. Пьеса впервые была поставлена в 1941 в блокадном Ленинраде. По ней Э.А.Рязанов снял кинофильм Гусарская баллада. На основе либреттно А.Гладкова А.В.Богатыревым написана опера Надежда Дурова (1957). Потомки Дуровой – Владимир, Анатолий и ныне живущая Наталья Дуровы – стали всемирно-известной фамилией цирковых дрессировщиков.

1857

Константин Эдуардович Циолковский

российский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля; основоположник современной космонавтики. Родился в семье лесничего. После перенесенной в детстве скарлатины почти полностью потерял слух: глухота не позволила продолжать учебу в школе, и с 14 лет он занимался самостоятельно. С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал физико-математические науки по циклу средней и высшей школы. В 1879 году экстерном сдал экзамены на звание учителя и в 1880 году назначен учителем арифметики и геометрии в Воровское уездное училище Калужской губернии. К этому времени относятся первые научные исследования Циолковского. Не зная об уже сделанных открытиях, он в 1880-81 годах написал работу "Теория газов", в которой изложил основы кинетической теории газов. Вторая его работа "Механика животного организма" (те же годы) получила благоприятный отзыв И.М.Сеченова, и Циолковский был принят в Русское физико-химическое общество. Основные работы Циолковского после 1884 года были связаны с четырьмя большими проблемами: научным обоснованием цельнометаллического аэростата (дирижабля), обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для межпланетных путешествий. С 1896 года Циолковский систематически занимался теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. После Октябрьской революции 1917 года он много и плодотворно работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя; в 1927 году опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке. Первым печатным трудом о дирижаблях был "Аэростат металлический управляемый" (1892), в котором дано научное и техническое обоснование конструкции дирижабля с металлической оболочкой. Прогрессивный для своего времени проект дирижабля Циолковского не был поддержан: автору было отказано в субсидии на постройку модели. Обращение Циолковского в Генеральный штаб русской армии также не имело успеха. В 1892 году Циолковский переехал в Калугу, где преподавал физику и математику в гимназии и епархиальном училище. В этот период он обратился к новой и мало изученной области - созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха. Циолковскому принадлежит идея постройки аэроплана с металлическим каркасом. В статье "Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная машина" (1894) даны описание и чертежи моноплана, который по своему внешнему виду и аэродинамической компоновке предвосхищал конструкции самолетов, появившихся через 15-18 лет. В аэроплане Циолковского крылья имеют толстый профиль с округленной передней кромкой, а фюзеляж - обтекаемую форму. Циолковский построил в 1897 году первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, разработал методику эксперимента в ней и в 1900 году на субсидию Академии наук сделал продувки простейших моделей и определил коэффициент сопротивления шара, плоской пластинки, цилиндра, конуса и других тел. Но работа над аэропланом, так же как над дирижаблем, не получила признания у официальных представителей русской науки. На дальнейшие изыскания Циолковский не имел ни средств, ни даже моральной поддержки. Много лет спустя, уже в советское время, в 1932 году он разработал теорию полета реактивных самолетов в стратосфере и схемы устройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоростями. Важнейшие научные результаты получены Циолковским в теории движения ракет (ракетодинамике). Мысли об их использовании в космосе высказывались Циолковским еще в 1883 году, однако создание им математически строгой теории реактивного движения относится к 1896 году. Только в 1903 году ему удалось опубликовать часть статьи "Исследование мировых пространств реактивными приборами", в которой он обосновал реальную возможность их применения для межпланетных сообщений. В этой статье и последовавших продолжениях ее (1911, 1914) он заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Рассмотрение практической задачи прямолинейного движения ракеты привело Циолковского к решению новых проблем механики тел переменной массы. Им впервые была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишенных атмосферы. В 1926-1929 годах Циолковский разработал теорию многоступенчатых ракет. Он первым решил задачу о движении ракеты в неоднородном поле тяготения и рассмотрел (приближенно) влияние атмосферы на полет ракеты, а также вычислил необходимые запасы топлива для преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли. Циолковский - основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических скоростей, доказав осуществимость межпланетных полетов. Он первым изучил вопрос о ракете - искусственном спутнике Земли (ИСЗ) - и высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца и промежуточных баз для межпланетных сообщений; рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при длительных космических полетах. Циолковский написал ряд работ, в которых уделил внимание использованию ИСЗ в народном хозяйстве и др. Циолковский выдвинул ряд идей, которые нашли применение в ракетостроении. Им предложены газовые рули (из графита) для управления полетом ракеты и изменения траектории ее центра масс; использование компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки космического корабля (во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла ЖРД; насосная система подачи компонентов топлива (для уменьшения массы двигательной установки); оптимальные траектории спуска космического аппарата при возвращении из космоса и др.

Циолковский - первый идеолог и теоретик освоения человеком космического пространства, конечная цель которого представлялась ему в виде полной перестройки биохимической природы порожденных Землей мыслящих существ. В связи с этим он выдвигал проекты новой организации человечества, в которых своеобразно переплетаются идеи социальных утопий различных исторических эпох. Циолковский - автор ряда научно-фантастических произведений, а также исследований в других областях знаний: лингвистике, биологии и др. При Советской власти условия жизни и работы Циолковского радикально изменились. Циолковскому была назначена персональная пенсия и обеспечена возможность плодотворной деятельности. Его труды в огромной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в СССР и других странах. За "Особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза ССР" Циолковский в 1932 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. В связи со 100-летием со дня рождения Циолковского в 1954 году Академии Наук СССР учредила золотую медаль имени К.Э.Циолковского "За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений". В Калуге и Москве сооружены памятники ученому; создан мемориальный дом-музей в Калуге; его имя носят Государственный музей истории космонавтики и педагогический институт в Калуге, Московский авиационный технологический институт. Именем Циолковского назван кратер на Луне.

Скончался 19 сентября 1935 года.

1832

Сергей Петрович Боткин

русский врач-терапевт и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Профессор Медико-хирургической академии (с 1861 года). Участник Крымской (1855) и русско-турецкой (1877) войн.

Мемориальная доска установлена в Москве, на доме (Земляной Вал, 35), где родился Сергей Петрович. Сергей Петрович Боткин происходит из купеческой семьи, занимавшейся торговлей чаем. В детстве хотел стать математиком, но к моменту поступления в университет вышло постановление императора Николая, которое разрешало свободный доступ только на медицинский факультет. Учился на медицинском факультете Московского университета, учился у известных профессоров — физиолога И.Т.Глебова, патолога А.И.Полунина, хирурга Ф.И.Иноземцева, терапевта И.В.Варвинского. В период учёбы дружил с И.М.Сеченовым. Летом 1854 года участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Москве. В 1855 году окончил университет, получил звание «лекарь с отличием». В том же году участвовал в Крымской кампании под началом Н.И.Пирогова в качестве ординатора Симферопольского госпиталя. Уже в этот период сформировалась у С.П.Боткина концепция военной медицины и правильного питания солдат: «Добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошёл до него в полной сохранности не уменьшившись до минимума, дело было нелёгкое в те времена и в том слое общества, который относился к казённой собственности, как к общественному именинному пирогу, предлагаемому на съедание… По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объёмистого содержимого, тем не менее всё-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции» «Особенность военной медицины состоит в особенности быта солдат, представляющегося как предмет попечения… и в особенности положения медика, которому поручается попечение о здоровье войска. На основании этого я позволю себе сделать следующее предложение: право полной самостоятельности в лечении и администрации, право голоса в конторе врач получает не иначе, как прослуживши известное число лет в том или другом госпитале и получивши аттестацию своих старших товарищей. До этого он действует под непосредственным надзором и ответственностью одного из старших ординаторов, который, заведуя своей палатой, исключительно играет роль консультанта в палате одного из молодых врачей».Получил обширную подготовку по различным разделам медицины за рубежом. В клинике профессора Гирша в Кёнигсберге, в патологическом институте у Р.Вихова в Вюрцбурге и Берлине, в лаборатории Гоппе-Зейлера, в клинике знаменитого терапевта Л.Траубе, невропатолога Ромберга, сифилидолога Береншпрунга в Берлине, у физиолога К. Людвига и клинициста Оппольцера в Вене, в Англии, а также в лаборатории экспериментатора-физиолога К. Бернара, в клиниках Бартеза, Бюшу, Трюссо и др. в Париже. Первые работы Боткина выходят в «Архиве Вирхова». В конце 1859 г. в клинику терапии Медико-хирургической академии (Санкт-Петербург) были приглашены Якубович, Боткин, Сеченов, Боккерс и Юнг. 10 августа 1860 года Боткин перебрался в Санкт-Петербург, защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицины на тему: «О всасывании жира в кишках» и назначен исполняющим обязанности адъюнкта при терапевтической клинике, возглавляемой профессором П.Д.Шипулинским. Вскоре однако отношения Боткина и Шипулинского испортились, и последний был вынужден подать в отставку. Однако конференция академии не хотела передавать руководство клиникой талантливому Боткину, только письмо от студентов и врачей позволило ему занять освободившуюся должностьв 1861 году, и в возрасте 29 лет он получил звание профессора.

Памятник установлен на Боткинской улице (Санкт-Петербург).

На кафедру факультетской терапии С.П.Боткин был избран в 28 лет и руководил ею на протяжении 30 лет. Распорядок дня Боткина выглядел следующим образом: приезжал он в клинику к 10 утра, с 11 часов начинались химические и микроскопические исследования, осуществляемые студентами и молодыми докторами, а также научно-исследовательская работа со старшекурсниками, с 13 часов он читал лекции студентам, после лекции следовал обход и осмотр амбулаторных больных, с 17 до19 часов — вечерний обход клиники, с 19 до 21 часа — лекции для доцентов, на которые допускались все желающие. После этого Боткин возвращался домой, где ужинал и занимался подготовкой к следующему дню, а вот после 12 часов ночи он уделял внимание любимому делу — игре на виолончели. В своём письме Н.А.Белоголовому Боткин отмечает: «Когда же наконец придёт время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не из 40 часов? Ведь если бы ещё страдал деньголюбием, честолюбием, славолюбием — клянусь честью, что плюю на всё, что может успокоить припадки этих человеческих болезней… тружусь как последний подёнщик. Лето всё ухнуло в составлении рефератов, в подготовке к лекциям да в приёмах больных, что прикажешь делать?» Первый камень славы С.П.Боткина как тонкого диагноста был заложен в 1862 г после его прижизненного диагноза тромбоза воротной вены. После установления диагноза больной прожил несколько недель. Недоброжелатели надеялись на ошибку. Много внимания С.П.Боткин уделял желчнокаменной болезни, которой сам страдал длительное время. Он указал на роль инфекции в образовании камней. Он подчеркивал клиническое разнообразие этого заболевания. Учёный считал, что до тех пор пока врач не обнаружит извергнутый камень, его диагноз остается гипотезой. В работе «О рефлекторных явлениях в сосудах кожи и о рефлекторном поте» С.П.Боткин приводит ряд интересных клинических наблюдений, одно из которых демонстрирует, что при прохождении камня через желчные протоки верхние и нижние конечности холодеют, кожа груди становится горячей и температура в подмышечной впадине повышается до 40°С. Благодаря выдающимся педагогическим способностям из клиники Боткина вышли профессора, возглавившие кафедры на медицинских факультетах российских ВУЗов В.Т.Покровский, Н.И.Соколов, В.Н.Сиротинин, В.А.Манассеин, Ю.Т.Чудновский, А.Г.Полотебнов, Н.П.Симановский, А.Ф.Пруссак, П.И.Успенский, Д.И.Кошлаков, Л.В.Попов, А.А.Нечаев, М.В.Яновский, М.М.Волков, Н.Я.Чистович и др. Всего 87 выпускников его клиники стали докторами медицины, из них более 40 было присвоено звание профессора по 12 медицинским специальностям. С.П.Боткин 66 раз выступал в качестве официального оппонента по диссертациям. В 1865 году С.П.Боткин выступил инициатором создания эпидемиологического общества, целью которого была борьба с распространением эпидемических заболеваний. Общество было малочисленным, но деятельным, его печатным органом был «Эпидемический листок». В рамках работы общества Боткин изучал эпидемию чумы, холеры, тифов, натуральной оспы, дифтерии и скарлатины. Наблюдая заболевания печени, протекающие с высокой температурой, С.П.Боткин впервые описал болезнь, которую до него считали желудочно-кишечным катаром с механической задержкой жёлчи. Заболевание это проявлялось не только желтухой, но и увеличением селезёнки, иногда заболеванием почек. Болезнь, как указывал С.П.Боткин, тянется несколько недель, в дальнейшем может привести к тяжелейшему осложнению — циррозу печени. Отыскивая причины болезни, С.П.Боткин пришёл к выводу, что источником заражения служат загрязнённые пищевые продукты. Этот вид катаральной желтухи он отнес к инфекционным болезням, что и было подтверждено в дальнейшем (болезнь Боткина, вирусный гепатит А). Боткин стоял у истоков женского медицинского образования в России. В 1874 году он организовал школу фельдшериц, а в 1876 году — «Женские врачебные курсы». В 1866 году Боткин был назначен членом Медицинского совета министерства внутренних дел. Активная жизненная позиция, интерес к общественной деятельности позволили врачебной общественности избрать С.П.Боткина в 1878 году председателем Общества русских врачей, которым он руководил до кончины. Одновременно с этим он являлся членом главного управления Общества попечения о раненых, гласным Санкт-Петербургской думы и заместителем председателя Комиссии общественного здравия Санкт-Петербурга. Известность и врачебный талант сыграли своё дело, и С.П.Боткин стал первым в истории русским лейб-медиком императорской фамилии. С.П.Боткин положил начало санитарным организациям в Санкт-Петербурге. С первых лет существования Александровской барачной больницы (ныне клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина) становится её попечителем по врачебной части. Во многом именно благодаря деятельности С.П.Боткина появилась первая санитарная карета, как прообраз будущей Скорой помощи. Скончался в Ментоне 24 декабря 1889 года в 12 ч 30 мин. Похоронили Боткина на Новодевичьем кладбище. В это время шёл съезд русских врачей, работу которого прервали. Гроб с телом Боткина несли на руках на протяжении 4 вёрст. Отец — Пётр Кононович Боткин, купец первой гильдии и владелец крупной чайной фирмы, мать — Анна Ивановна Постникова. В семье родителей С.П.Боткина было 25 детей, Сергей был 11 ребёнком от второго брака отца. Братья: коллекционер Д.П.Боткин, литератор В.П.Боткин, художник М.П.Боткин. Сестры: М.П.Боткина — жена поэта А.А.Фета. Дети: Александр Боткин (морской офицер), Пётр Боткин (ок. 1865—1937, дипломат), Сергей Боткин, Евгений Боткин (1865—1918, лейб-медик), Виктор Боткин.

Почтовая марка СССР, 1949 год: врач-терапевт С.П.Боткин (1832-1889), хирург Н.И.Пирогов (1810-1881) и физиолог И.М.Сеченов (1829-1905).

В Москве и в Санкт-Петербурге действуют Боткинские больницы. Также в городе Орле больница названа его именем. В 1898 в память о заслугах выдающегося врача Самарская улица в Санкт-Петербурге была переименована в Боткинскую улицу. На доме № 20 установлена мемориальная доска. В сквере перед клиникой на углу Боткинской улицы и Большого Сампсониевского проспекта 25 мая 1908 года установлен памятник (скульптор В.А.Беклемишев). На территории Боткинской больницы в 1920-х годах был установлен бюст работы И.Я.Гинцбурга (1896).

1939

Владимир Валентинович Меньшов

русский кинорежиссер, актер, сценарист. Народный артист России (1989).

Родился в Астрахани в семье первого помощника капитана пассажирского судна. Работал токарем судоремонтного завода в Астрахани, шахтером в Воркуте, матросом экспедиционного отряда на Каспии. Актерскую карьеру начал в 1958 в дополнительном составе Астраханского драматического театра. В 1965 окончил школу-студию МХАТ и пришел в Ставропольский краевой драмтеатр имени Лермонтова, где в течение двух лет работал актером и ассистентом режиссера. В 1970 окончил аспирантуру ВГИКа по кафедре режиссуры художественного фильма и был принят в штат киностудии «Мосфильм». Успешно дебютировал как киноактер – его роль молодого энергичного руководителя Семена Боброва в фильме Человек на своем месте была удостоена первой премии на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате (1973). Ролями в фильмах Последняя встреча (Клим), Собственное мнение (Петров) Меньшов продолжил развитие образа, наделив своих решительных, волевых героев чувством морального долга и обаянием. В 1976 состоялся и его режиссерский дебют в фильме на «школьную» тему Розыгрыш. Вторая картина Меньшова, Москва слезам не верит, стала одним из рекордсменов отечественного проката, была награждена Государственной премией СССР, а затем и премией «Оскар» (1981) как лучший иностранный фильм. Оттолкнувшись от канонов «городской» мелодрамы (история провинциальной «золушки», не без проблем нашедшей свое счастье в столице), Меньшов немало усложнил их с помощью иронии, ретро-антуража (эпизоды 1950-х – 1960-х годов), социальной наблюдательности. Показателем режиссерской зрелости Меньшова стали стилистическое единство фильма и умение работать с большим актерским коллективом, объединившим таких разных исполнителей, как В.Алентова, А.Баталов, И.Муравьева, О.Табаков и др. Опора на принципы «народной комедии» и яркий актерский ансамбль вполне оправдали себя и в фильме Любовь и голуби. В 1990-е годы Меньшов не только много работает как актер (Генерал, Русский регтайм, Сочинение ко дню победы, Китайский сервиз и др.), но и предпринимает дерзкую попытку поставить фильм, способный в разгар острого кризиса отечественного кино вернуть зрителя в кинотеатры. Эксцентрическая комедия Ширли-мырли с целым набором героев-близнецов (актер В.Гаркалин), конечно, не смогла даже приблизиться к кассовым показателям других картин Меньшова, однако все же стала лидером киносезона, опередив многие зарубежные фильмы. В 2000 Меньшов обратился к жанру ретро-мелодрамы (Зависть богов), сюжетным стержнем которой стала история страстной любви советской женщины к иностранцу. Подняв главную лирическую тему фильма над социально-политическим фоном (время действия – 1984), режиссер отказался от привычного для многих постперестроечных картин нагнетания атмосферы «кошмара тоталитаризма». Успех картины вновь разделила жена режиссера актриса В.Алентова.

1912

Георгий Павлович Менглет

русский актер. Народный артист СССР (1974). Член КПСС с 1975. Родился в Воронеже, там же впервые вышел на театральную сцену. С 1930 по 1933 учился в ЦЕТЕТИСе (ГИТИСе). Перешел в Студию А.Дикого, в 1936 поступил в труппу Ленинградского Большого драматического театра (во главе его в тот период стоял Дикий). В 1937 с выпускным курсом уехал в Душанбе (до 1961 Сталинабад), работал там до 1942. Во время Великой Отечественной войны был участником фронтовой бригады, руководил Первым фронтовым театром Таджикской ССР. С 1945 актер московского Театра Сатиры. Известность пришла к Менглету после знаменитой роли приказчика Сергея в спектакле Дикого Леди Макбет Мценского уезда по Н.С.Лескову. Другой звездной ролью была роль Глумова в спектакле А.Лобанова На всякого мудреца довольно простоты А.Н.Островского. Много лет Менглет блистал в ролях героев-любовников. Успешной была работа в спектакле Господин Дюруа (по роману Милый друг Г.Мопассана), где он сыграл Жоржа Дюруа. Со временем актер перешел на острохарактерные возрастные роли. Неизменно с триумфальным успехом играл судью в Женитьбе Фигаро П.Бомарше, Фирса в Вишневом саде А.П.Чехова, Корзухина в Беге М.А.Булгакова, Землянику в Ревизоре Н.В.Гоголя, Девятова в Мы, нижеподписавшиеся... А.И.Гельмана (все поставлены В.Плучеком) и др. Последние по времени спектакли, в которых был занят ведущий актер театра Менглет, – Бешеные деньги Островского (режиссер А.Миронов), Молчи, грусть, молчи (автор композиции и режиссер А.Ширвиндт). Умер в Москве 1 мая 2001 года. Государственная премия РСФСР имени К.С.Станиславского (1977). Награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

1869

Варвара Михайловна Булгакова (урождённая - Покровская, во втором браке - Воскресенская)

мать писателя М.А.Булгакова. Михаил был первым ребенком, а всего она вырастила семерых детей. Афанасий Иванович Булгаков скончался в 1908. Кроме родных детей, она воспитывала еще двух племянников и племянницу и всем сумела дать образование. Спустя десять лет после ее смерти писатель утверждал: "С детства я не мог терпеть стихов (не о Пушкине говорю, Пушкин - не стихи!) и, если сочинял, то исключительно сатирические, вызывая отвращение тетки и горе мамы, которая мечтала об одном, чтобы ее сыновья стали инженерами путей сообщения. Мне неизвестно, знает ли покойная, что младший стал солистом-балалаечников во Франции, средний ученым-бактериологом, все в той же Франции, а старший никем стать не пожелал..." Как бы то ни было, но мать одной из первых приобщила сына к сочинительству, привила детям любовь к театру, устраивая домашние спектакли. Она послужила прототипом матери главных героев в романе Булгакова "Белая гвардия". Булгакова скончалась в Киеве от тифа 1 февраля 1922 года.

1840

Михаил Алексеевич Воронов

талантливый беллетрист. Родился в Саратове. Отец его был брандмейстером пожарной команды. Детство писателя протекло в тяжелой обстановке. Окончив саратовскую гимназию, он поступил на медицинский факультет казанского университета, пробыл здесь два года и перешел на юридический факультет в Москву. В это время начинается и его литературная деятельность в "Современнике". В 1858-1860 был личным секретарём Чернышевского. Скоро он оставил университет, перебрался в Санкт-Петербург и начал скитальческую, полную лишений жизнь литературного пролетария, среди голодовок и пьянства. Но и при таких условиях Воронов написал ряд замечательных рассказов: "Мое детство", "Моя юность" (во "Времени", 1861-1862); "В передней" ("Библиотека для Чтения", 1863); "Сквозь огонь, воду и медные трубы", "Тяжелые года", "Московские норы и трущобы", "Московская литературня" ("Русское Слово", 1868-1864); "Живые игрушки", "На нашей улице праздник", "Птица божья", "Как сыр в масле", "Трудный день", "Записки слобожанина", "Передряга на Перетыкиной улице", "Братья разбойники" ("Дело", 1869-1872), "Нужда", "Старина стародавняя" ("Неделя", 1870) и многие др. Он писал очень много в "Искре" и "Русских Ведомостях". Умер в Москве 19 (31) января 1873 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

1942

Геннадий Михайлович Лысенко

поэт. Родился в селе Барано-Оренбургское Пограничного района Приморского края. Окончил школу в 1965 г., работал горнорабочим, газорезчиком, котельщиком-корпусником, кочегаром, матросом катера. Первые стихи – фрагменты поэмы “Владивосток” – были опубликованы в газете “Тихоокеанский комсомолец” в 1968 г. в Москве вышел сборник стихов “Листок подорожника”. В этом же году был принят в Союз писателей СССР. О Лысенко писали как о поэте интересном, ярком, очень чутком к жизни, лирике, со своим видением мира, со своей биографией и судьбой, со своим голосом – интонацией естественной и свободной. Стихи отмечены премией журнала “Смена”. О большом диапазоне творческих возможностей Г.Лысенко свидетельствовали и его прозаические опыты – повесть “Барабанщики” (1977), рассказы. Третья книга лирики “Крыша над головой” (1979) готовилась к изданию самим поэтом, но вышла уже после трагического ухода поэта из жизни. Умер 31 августа 1978 года.

1947

Дмитрий Шалвович Кипшидзе

художник. Родился в городе Тбилиси. Закончил Тбилисскую Государственную Академию Художеств в 1971 г. Лауреат всесоюзных архитектурных проектов 1971 г. в Москве. Персональные выставки: Париж, Хельсинки, Тбилиси. Все представленные работы выполнены автором в технике: тушь, перо, бумага. «Памятники культуры мира» - ретроспективный обзор исторических памятников деревянного зодчества, культовых и общественных сооружений, а также исчезающих памятников архитектуры Франции, Финляндии, Англии, России и Кавказа.

1957

Алексей Георгиевич Заливалов

Композитор, аранжировщик, продюсер, актер, скрипач-импровизатор. Родился в Ленинграде. Музыке учился с пяти лет. Широкую известность Заливалову принесла работа в кино и на телевидении. В фильмах "Фонтан" и "Окно в Париж" он совмещает профессии композитора, актера, скрипача и наполняет эти картины веселыми трюками.

1936

Сергей Юрьевич Филиппов

российский оператор. С 1964 г., по окончании ВГИКа (мастерская А.В.Гальперина), на киностудии имени Горького. С 1968 — оператор-постановщик киностудии имени М.Горького. Снял новеллу «Шестое лето» (1968), фильмы «Новенькая» (1969), «Впереди день», «О любви» (оба в 1971), «Ищу человека» (1973), «Закрытие сезона» (1975), «Вкус халвы, «Эта тревожная зима» (оба в 1976), «Самый красивый конь» (1977), «Конец императора тайги» (1978), «День свадьбы придется уточнить» (1980, совместно с В.К.Егоровым), «Александр маленький» (1982), «Без особого риска» (1983). Совместно с оператором Х.Хардтом снял фильмы «Юность Петра» и «В начале славных дел» (оба в 1981).

1937

Рудольф Николаевич Панков

актёр. Занимался дубляжем. Принимает участие в озвучании зарубежных фильмов, в частности: голос Адриано Челентано и Дэвида Суше - знаменитого Эркюля Пуаро из английского телесериала.

1938

Игорь Леонидович Охлупин

российский актер театра и кино, артист Московского театра имени Вл.Маяковского, народный артист РСФСР. В 1960, по окончании Высшего театрального училища имени Б.В.Щукина, поступил в труппу Театра имени Вл.Маяковского.

1960

Дмитрий Игоревич Таланкин

кинорежиссер, в багаже которого насчитывается не один фильм. Одна из самых известных его работ — экранизация романа Ф.М. Достоевского «Бесы», которую он снял вместе с отцом, кинорежиссером, сценаристом, народным артистом СССР Игорем Васильевичем Таланкиным. В настоящее время, параллельно с работой над новой картиной, Дмитрий Таланкин учится на первом курсе факультета дополнительного образования Свято-Тихоновского университета.

1961

Георгий Грыу

актёр. В 1980-1982 годах учился в Театральном училище имени Щукина, в 1985-1988 - во ВГИКе. С 1982 года - на киностудии "Молдова-филм".

1961

Янина Константиновна Лисовская

актриса. Родилась в артистической семье. Ее папа, - классический тенор, солист московской государственной филармонии, пел на сценах знаменитейших театров мира. Большая часть времени девочки прошла за кулисами - она присутствовала на концертах папы, на его репетициях.

1972

Фёдор Викторович Стуков

режиссер. Окончил Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина (1993). После окончания училища работал в театре «Верштадт» (Помпей," Антоний и Клеопатра" Германия, Ганновер). Кроме фильмов снимался в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала "Ералаш". Участвовал в детском мюзикле "Дитя мира"(1986). Был ведущим передач "Лего-го!","До 16 и старше", "Мировые розыгрыши" (ведущий-профессор). Работал режиссером на следующих проектах: "За стеклом"-реалити-шоу "Русское чудо или Люди под микроскопом"-реалити-шоу. Режиссер-постановщик реалити-шоу на REN-TV: "Факультет юмора", "Все для тебя", "Проверено н на себе"

1884

Елизавета Ивановна Тиме

артистка, театральный педагог; народная артистка РСФСР (1957), профессор Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Умерла в 1968 году.

1783

Надежда Андреевна Дурова

первая в России женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница. Родилась в Киеве в семье отставного гусарского ротмистра А.В.Дурова и Н.И.Дуровой (Александрович). Ее мать была разочарована рождением дочери вместо сына, и отдала ее на воспитание гусару Астахову, который привил девочке любовь к военному делу («Воспитатель мой, Астахов, по целым дням носил меня на руках, ходил со мной в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махать саблею»). Выйдя в 18 лет замуж за чиновника 14 класса Сарапульского земского суда, Чернова, она в 20 лет (1802 или 1803) родила сына Ивана и, оставив мужа, переведенного служить в Ирбит, вернулась с ребенком в родительский дом. Здесь мать, по ее словам, все так же «постоянно жаловалась на судьбу пола находящегося под проклятием божьим, ужасными красками описывала участь женщин», отчего у Надежды возникло «отвращение к своему полу». В 1806 Дурова, в день своих именин пошла купаться, прихватив старую казацкую одежду. В нее она переоделась, а платье оставила на берегу. Родители решили, что она утонула, а она, переодевшись в мужское платье, присоединилась к направлявшемуся на войну с французами донскому казачьему полку. Она выдала себя за «помещичьего сына Александра Соколов». В 1807 ее приняли «товарищем» (рядовым из дворян) в Коннопольский уланский полк под именем Александра Соколова. Полк в конце марта был направлен в Пруссию, откуда Дурова написала письмо отцу, прося прощения за свой поступок и требуя «позволить идти путём, необходимым для счастья». Отец Дуровой, получив от нее письмо, раскрывающее мотивы поступка, послал прошение к царю с просьбой разыскать дочь. По величайшему повелению Дурову, не раскрывая ее инкогнито, со специальным курьером отправили в Санкт-Петербург. Там было принято решение оставить Надежду на службе, присвоить имя Александра Андреевича Александрова (его она и носила до смерти), зачислить корнетом в Мариупольский гусарский полк. За участие в боях и за спасение жизни офицера 1807 была награждена знаком отличия Военного ордена (солдатским Георгиевским крестом). В своих многолетних походах Дурова вела записки, которые позже стали основой для ее литературных произведений. В 1811 Дурова перешла в Литовский уланский полк, в составе которого приняла участие в боевых действиях Отечественной войны, получила в Бородинском сражении контузию и была произведена в чин поручика. Была адъютантом (ординарцем) фельдмаршала М.И.Кутузова, прошла с ним до Тарутина. Участвовала в кампаниях 1813–1814, отличилась при блокаде крепости Модлине, в боях при Гамбурге. За храбрость получила несколько наград. Прослужив около десяти лет, в 1816 вышла в отставку в чине штаб-ротмистра.

После отставки Дурова жила несколько лет в Санкт-Петербурге у дяди, а оттуда уехала в Елабугу. В Елабуге, «от нечего делать», занялась литературным трудом. Написала воспоминания на основе путевых записок (Кавалерист-девица. Происшествие в России, 1839), которые высоко оценил А.С.Пушкин. В жизни была нарушительницей канонов: носила мужской костюм, курила, коротко стригла волосы, при разговоре накидывала ногу на ногу и упиралась рукой в бок, да и именовала себя в мужском роде. В 1842 вышла первая повесть о ее подвигах, написанная А.Я.Рыкачевым Надежда Дурова; так она при жизни была признана уникумом. Сама же героиня жила в это время в Елабуге, забытая в том числе и выросшим сыном. В Елабуге она и умерла 2 апреля 1866 года в возрасте 83 лет. Хоронили ее, согласно завещанию, в мужском платье, с воинскими почестями на Троицком кладбище Елабуги. В советское время Дурова послужила прототипом главной героини пьесы Александра Гладкова Давным-давно Шурочки Азаровой. Пьеса впервые была поставлена в 1941 в блокадном Ленинраде. По ней Э.А.Рязанов снял кинофильм Гусарская баллада. На основе либреттно А.Гладкова А.В.Богатыревым написана опера Надежда Дурова (1957). Потомки Дуровой – Владимир, Анатолий и ныне живущая Наталья Дуровы – стали всемирно-известной фамилией цирковых дрессировщиков.

1857

Константин Эдуардович Циолковский

российский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля; основоположник современной космонавтики. Родился в семье лесничего. После перенесенной в детстве скарлатины почти полностью потерял слух: глухота не позволила продолжать учебу в школе, и с 14 лет он занимался самостоятельно. С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал физико-математические науки по циклу средней и высшей школы. В 1879 году экстерном сдал экзамены на звание учителя и в 1880 году назначен учителем арифметики и геометрии в Воровское уездное училище Калужской губернии. К этому времени относятся первые научные исследования Циолковского. Не зная об уже сделанных открытиях, он в 1880-81 годах написал работу "Теория газов", в которой изложил основы кинетической теории газов. Вторая его работа "Механика животного организма" (те же годы) получила благоприятный отзыв И.М.Сеченова, и Циолковский был принят в Русское физико-химическое общество. Основные работы Циолковского после 1884 года были связаны с четырьмя большими проблемами: научным обоснованием цельнометаллического аэростата (дирижабля), обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для межпланетных путешествий. С 1896 года Циолковский систематически занимался теорией движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. После Октябрьской революции 1917 года он много и плодотворно работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя; в 1927 году опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке. Первым печатным трудом о дирижаблях был "Аэростат металлический управляемый" (1892), в котором дано научное и техническое обоснование конструкции дирижабля с металлической оболочкой. Прогрессивный для своего времени проект дирижабля Циолковского не был поддержан: автору было отказано в субсидии на постройку модели. Обращение Циолковского в Генеральный штаб русской армии также не имело успеха. В 1892 году Циолковский переехал в Калугу, где преподавал физику и математику в гимназии и епархиальном училище. В этот период он обратился к новой и мало изученной области - созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха. Циолковскому принадлежит идея постройки аэроплана с металлическим каркасом. В статье "Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная машина" (1894) даны описание и чертежи моноплана, который по своему внешнему виду и аэродинамической компоновке предвосхищал конструкции самолетов, появившихся через 15-18 лет. В аэроплане Циолковского крылья имеют толстый профиль с округленной передней кромкой, а фюзеляж - обтекаемую форму. Циолковский построил в 1897 году первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, разработал методику эксперимента в ней и в 1900 году на субсидию Академии наук сделал продувки простейших моделей и определил коэффициент сопротивления шара, плоской пластинки, цилиндра, конуса и других тел. Но работа над аэропланом, так же как над дирижаблем, не получила признания у официальных представителей русской науки. На дальнейшие изыскания Циолковский не имел ни средств, ни даже моральной поддержки. Много лет спустя, уже в советское время, в 1932 году он разработал теорию полета реактивных самолетов в стратосфере и схемы устройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоростями. Важнейшие научные результаты получены Циолковским в теории движения ракет (ракетодинамике). Мысли об их использовании в космосе высказывались Циолковским еще в 1883 году, однако создание им математически строгой теории реактивного движения относится к 1896 году. Только в 1903 году ему удалось опубликовать часть статьи "Исследование мировых пространств реактивными приборами", в которой он обосновал реальную возможность их применения для межпланетных сообщений. В этой статье и последовавших продолжениях ее (1911, 1914) он заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Рассмотрение практической задачи прямолинейного движения ракеты привело Циолковского к решению новых проблем механики тел переменной массы. Им впервые была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишенных атмосферы. В 1926-1929 годах Циолковский разработал теорию многоступенчатых ракет. Он первым решил задачу о движении ракеты в неоднородном поле тяготения и рассмотрел (приближенно) влияние атмосферы на полет ракеты, а также вычислил необходимые запасы топлива для преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли. Циолковский - основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических скоростей, доказав осуществимость межпланетных полетов. Он первым изучил вопрос о ракете - искусственном спутнике Земли (ИСЗ) - и высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца и промежуточных баз для межпланетных сообщений; рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при длительных космических полетах. Циолковский написал ряд работ, в которых уделил внимание использованию ИСЗ в народном хозяйстве и др. Циолковский выдвинул ряд идей, которые нашли применение в ракетостроении. Им предложены газовые рули (из графита) для управления полетом ракеты и изменения траектории ее центра масс; использование компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки космического корабля (во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла ЖРД; насосная система подачи компонентов топлива (для уменьшения массы двигательной установки); оптимальные траектории спуска космического аппарата при возвращении из космоса и др.

Циолковский - первый идеолог и теоретик освоения человеком космического пространства, конечная цель которого представлялась ему в виде полной перестройки биохимической природы порожденных Землей мыслящих существ. В связи с этим он выдвигал проекты новой организации человечества, в которых своеобразно переплетаются идеи социальных утопий различных исторических эпох. Циолковский - автор ряда научно-фантастических произведений, а также исследований в других областях знаний: лингвистике, биологии и др. При Советской власти условия жизни и работы Циолковского радикально изменились. Циолковскому была назначена персональная пенсия и обеспечена возможность плодотворной деятельности. Его труды в огромной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в СССР и других странах. За "Особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза ССР" Циолковский в 1932 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. В связи со 100-летием со дня рождения Циолковского в 1954 году Академии Наук СССР учредила золотую медаль имени К.Э.Циолковского "За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений". В Калуге и Москве сооружены памятники ученому; создан мемориальный дом-музей в Калуге; его имя носят Государственный музей истории космонавтики и педагогический институт в Калуге, Московский авиационный технологический институт. Именем Циолковского назван кратер на Луне.

Скончался 19 сентября 1935 года.

1832

Сергей Петрович Боткин

русский врач-терапевт и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Профессор Медико-хирургической академии (с 1861 года). Участник Крымской (1855) и русско-турецкой (1877) войн.

Мемориальная доска установлена в Москве, на доме (Земляной Вал, 35), где родился Сергей Петрович. Сергей Петрович Боткин происходит из купеческой семьи, занимавшейся торговлей чаем. В детстве хотел стать математиком, но к моменту поступления в университет вышло постановление императора Николая, которое разрешало свободный доступ только на медицинский факультет. Учился на медицинском факультете Московского университета, учился у известных профессоров — физиолога И.Т.Глебова, патолога А.И.Полунина, хирурга Ф.И.Иноземцева, терапевта И.В.Варвинского. В период учёбы дружил с И.М.Сеченовым. Летом 1854 года участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Москве. В 1855 году окончил университет, получил звание «лекарь с отличием». В том же году участвовал в Крымской кампании под началом Н.И.Пирогова в качестве ординатора Симферопольского госпиталя. Уже в этот период сформировалась у С.П.Боткина концепция военной медицины и правильного питания солдат: «Добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошёл до него в полной сохранности не уменьшившись до минимума, дело было нелёгкое в те времена и в том слое общества, который относился к казённой собственности, как к общественному именинному пирогу, предлагаемому на съедание… По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объёмистого содержимого, тем не менее всё-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции» «Особенность военной медицины состоит в особенности быта солдат, представляющегося как предмет попечения… и в особенности положения медика, которому поручается попечение о здоровье войска. На основании этого я позволю себе сделать следующее предложение: право полной самостоятельности в лечении и администрации, право голоса в конторе врач получает не иначе, как прослуживши известное число лет в том или другом госпитале и получивши аттестацию своих старших товарищей. До этого он действует под непосредственным надзором и ответственностью одного из старших ординаторов, который, заведуя своей палатой, исключительно играет роль консультанта в палате одного из молодых врачей».Получил обширную подготовку по различным разделам медицины за рубежом. В клинике профессора Гирша в Кёнигсберге, в патологическом институте у Р.Вихова в Вюрцбурге и Берлине, в лаборатории Гоппе-Зейлера, в клинике знаменитого терапевта Л.Траубе, невропатолога Ромберга, сифилидолога Береншпрунга в Берлине, у физиолога К. Людвига и клинициста Оппольцера в Вене, в Англии, а также в лаборатории экспериментатора-физиолога К. Бернара, в клиниках Бартеза, Бюшу, Трюссо и др. в Париже. Первые работы Боткина выходят в «Архиве Вирхова». В конце 1859 г. в клинику терапии Медико-хирургической академии (Санкт-Петербург) были приглашены Якубович, Боткин, Сеченов, Боккерс и Юнг. 10 августа 1860 года Боткин перебрался в Санкт-Петербург, защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицины на тему: «О всасывании жира в кишках» и назначен исполняющим обязанности адъюнкта при терапевтической клинике, возглавляемой профессором П.Д.Шипулинским. Вскоре однако отношения Боткина и Шипулинского испортились, и последний был вынужден подать в отставку. Однако конференция академии не хотела передавать руководство клиникой талантливому Боткину, только письмо от студентов и врачей позволило ему занять освободившуюся должностьв 1861 году, и в возрасте 29 лет он получил звание профессора.

Памятник установлен на Боткинской улице (Санкт-Петербург).

На кафедру факультетской терапии С.П.Боткин был избран в 28 лет и руководил ею на протяжении 30 лет. Распорядок дня Боткина выглядел следующим образом: приезжал он в клинику к 10 утра, с 11 часов начинались химические и микроскопические исследования, осуществляемые студентами и молодыми докторами, а также научно-исследовательская работа со старшекурсниками, с 13 часов он читал лекции студентам, после лекции следовал обход и осмотр амбулаторных больных, с 17 до19 часов — вечерний обход клиники, с 19 до 21 часа — лекции для доцентов, на которые допускались все желающие. После этого Боткин возвращался домой, где ужинал и занимался подготовкой к следующему дню, а вот после 12 часов ночи он уделял внимание любимому делу — игре на виолончели. В своём письме Н.А.Белоголовому Боткин отмечает: «Когда же наконец придёт время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не из 40 часов? Ведь если бы ещё страдал деньголюбием, честолюбием, славолюбием — клянусь честью, что плюю на всё, что может успокоить припадки этих человеческих болезней… тружусь как последний подёнщик. Лето всё ухнуло в составлении рефератов, в подготовке к лекциям да в приёмах больных, что прикажешь делать?» Первый камень славы С.П.Боткина как тонкого диагноста был заложен в 1862 г после его прижизненного диагноза тромбоза воротной вены. После установления диагноза больной прожил несколько недель. Недоброжелатели надеялись на ошибку. Много внимания С.П.Боткин уделял желчнокаменной болезни, которой сам страдал длительное время. Он указал на роль инфекции в образовании камней. Он подчеркивал клиническое разнообразие этого заболевания. Учёный считал, что до тех пор пока врач не обнаружит извергнутый камень, его диагноз остается гипотезой. В работе «О рефлекторных явлениях в сосудах кожи и о рефлекторном поте» С.П.Боткин приводит ряд интересных клинических наблюдений, одно из которых демонстрирует, что при прохождении камня через желчные протоки верхние и нижние конечности холодеют, кожа груди становится горячей и температура в подмышечной впадине повышается до 40°С. Благодаря выдающимся педагогическим способностям из клиники Боткина вышли профессора, возглавившие кафедры на медицинских факультетах российских ВУЗов В.Т.Покровский, Н.И.Соколов, В.Н.Сиротинин, В.А.Манассеин, Ю.Т.Чудновский, А.Г.Полотебнов, Н.П.Симановский, А.Ф.Пруссак, П.И.Успенский, Д.И.Кошлаков, Л.В.Попов, А.А.Нечаев, М.В.Яновский, М.М.Волков, Н.Я.Чистович и др. Всего 87 выпускников его клиники стали докторами медицины, из них более 40 было присвоено звание профессора по 12 медицинским специальностям. С.П.Боткин 66 раз выступал в качестве официального оппонента по диссертациям. В 1865 году С.П.Боткин выступил инициатором создания эпидемиологического общества, целью которого была борьба с распространением эпидемических заболеваний. Общество было малочисленным, но деятельным, его печатным органом был «Эпидемический листок». В рамках работы общества Боткин изучал эпидемию чумы, холеры, тифов, натуральной оспы, дифтерии и скарлатины. Наблюдая заболевания печени, протекающие с высокой температурой, С.П.Боткин впервые описал болезнь, которую до него считали желудочно-кишечным катаром с механической задержкой жёлчи. Заболевание это проявлялось не только желтухой, но и увеличением селезёнки, иногда заболеванием почек. Болезнь, как указывал С.П.Боткин, тянется несколько недель, в дальнейшем может привести к тяжелейшему осложнению — циррозу печени. Отыскивая причины болезни, С.П.Боткин пришёл к выводу, что источником заражения служат загрязнённые пищевые продукты. Этот вид катаральной желтухи он отнес к инфекционным болезням, что и было подтверждено в дальнейшем (болезнь Боткина, вирусный гепатит А). Боткин стоял у истоков женского медицинского образования в России. В 1874 году он организовал школу фельдшериц, а в 1876 году — «Женские врачебные курсы». В 1866 году Боткин был назначен членом Медицинского совета министерства внутренних дел. Активная жизненная позиция, интерес к общественной деятельности позволили врачебной общественности избрать С.П.Боткина в 1878 году председателем Общества русских врачей, которым он руководил до кончины. Одновременно с этим он являлся членом главного управления Общества попечения о раненых, гласным Санкт-Петербургской думы и заместителем председателя Комиссии общественного здравия Санкт-Петербурга. Известность и врачебный талант сыграли своё дело, и С.П.Боткин стал первым в истории русским лейб-медиком императорской фамилии. С.П.Боткин положил начало санитарным организациям в Санкт-Петербурге. С первых лет существования Александровской барачной больницы (ныне клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина) становится её попечителем по врачебной части. Во многом именно благодаря деятельности С.П.Боткина появилась первая санитарная карета, как прообраз будущей Скорой помощи. Скончался в Ментоне 24 декабря 1889 года в 12 ч 30 мин. Похоронили Боткина на Новодевичьем кладбище. В это время шёл съезд русских врачей, работу которого прервали. Гроб с телом Боткина несли на руках на протяжении 4 вёрст. Отец — Пётр Кононович Боткин, купец первой гильдии и владелец крупной чайной фирмы, мать — Анна Ивановна Постникова. В семье родителей С.П.Боткина было 25 детей, Сергей был 11 ребёнком от второго брака отца. Братья: коллекционер Д.П.Боткин, литератор В.П.Боткин, художник М.П.Боткин. Сестры: М.П.Боткина — жена поэта А.А.Фета. Дети: Александр Боткин (морской офицер), Пётр Боткин (ок. 1865—1937, дипломат), Сергей Боткин, Евгений Боткин (1865—1918, лейб-медик), Виктор Боткин.

Почтовая марка СССР, 1949 год: врач-терапевт С.П.Боткин (1832-1889), хирург Н.И.Пирогов (1810-1881) и физиолог И.М.Сеченов (1829-1905).

В Москве и в Санкт-Петербурге действуют Боткинские больницы. Также в городе Орле больница названа его именем. В 1898 в память о заслугах выдающегося врача Самарская улица в Санкт-Петербурге была переименована в Боткинскую улицу. На доме № 20 установлена мемориальная доска. В сквере перед клиникой на углу Боткинской улицы и Большого Сампсониевского проспекта 25 мая 1908 года установлен памятник (скульптор В.А.Беклемишев). На территории Боткинской больницы в 1920-х годах был установлен бюст работы И.Я.Гинцбурга (1896).

| Рубрики: | история/Жизнь Замечательных Людей |

Понравилось: 7 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |