-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай арии из опер архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения дом-музей живопись заметка и фотоподборка звездные истории зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей романсы российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция храм художник художники чайковский п и юбилей

-Рубрики

- история (2308)

- Жизнь Замечательных Людей (527)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (161)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2094)

- Люди России (477)

- По городам и весям (256)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1866)

- Классическая музыка (1061)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (240)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (77)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (991)

- Окружающая среда (141)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (288)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

4 сентября родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1966

Яна Станиславовна Дягилева (Я́нка)

рок-певица, поэтесса, автор песен, участница групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др.

Одна из самых ярких представителей сибирского андерграунда конца 1980-х годов. В становлении личности Янки сыграли решающую роль Александр Башлачёв и Егор Летов (роль Летова в судьбе Янки получила неоднозначные оценки, вплоть до обвинений его в её смерти (см. ниже)). Дягилева быстро завоевала известность и уважение в советском рок-андерграунде. Опять-таки при содействии Летова вышли в свет неавторизированые альбомы Янки. При жизни Янка фактически не была замечена официальными масс-медиа. Она очень не любила давать интервью, отклонила предложение «Мелодии» о выпуске диска, видео-материалов телевидение о Янке не снимало. Дягилева никогда не стремилась к популярности и не содействовала каким-либо образом «раскрутке» своего имени.

Родилась в Новосибирске в семье инженеров Станислава Ивановича и Галины Дементьевны Дягилевых. Закончила среднюю школу № 42 города Новосибирска, также училась один год в музыкальной школе в классе фортепиано, однако забросила обучение и самостоятельно научилась игре на гитаре. В школьные годы писала стихи (не сохранились), пела и играла на гитаре, участвовала в школьной самодеятельности. 1984 год — поступила в Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Была членом ансамбля политической песни АМИГО. 1985 год — знакомство с Александром Башлачёвым. Также в этом году написаны первые дошедшие до нас стихотворения. Октябрь 1986 года — потеряла мать. Апрель 1987 года — знакомство с Егором Летовым. Январь 1988 года — запись первого альбома «Не положено».24 июня 1988 года— первое выступление на большой сцене на панк-фестивале в Тюмени, запись бутлега «Деклассированным элементам».1988—1990 годы — многочисленные концерты, квартирники, выступления на рок-фестивалях по всей стране. Запись альбомов. Ноябрь 1990 года — последние известные концерты в Иркутске и Ангарске, квартирник в Ленинграде.

Вечером 9 мая 1991 года (этот день принят в качестве официальной даты её смерти) Яна ушла со своей дачи под Новосибирском и не вернулась. По неподтверждённой информации, некоторые близкие друзья Янки 10 мая получили от неё открытку. Приблизительный её текст: «Пускай у тебя все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Дай Бог избежать тебе всех неприятностей». 17 мая её тело было найдено рыбаком в реке Иня возле станции Издревая (по другим данным — возле станции Инская). Похоронена в Новосибирске на Заельцовском кладбище. На похоронах собралось более тысячи человек.

Точные время, место и обстоятельства смерти Яны Дягилевой до сих пор не известны. По некоторым предположениям, утонула она вблизи станции Новородниковой (около 40 километров вверх по течению от места обнаружения тела). Следствием так и не было окончательно установлено, был ли это несчастный случай или самоубийство. Официальные органы приняли версию об утоплении в результате несчастного случая, согласно данным судмедэкспертизы, на теле не было обнаружено никаких насильственных повреждений. Высказывались различные предположения о мотивах самоубийства (если это было самоубийство). Известно, что зимой-весной 1991 года Янка страдала от депрессии, усилившейся после очередного приезда Летова. По словам подруги Янки Анны Волковой, уже в январе Янка обдумывала возможное самоубийство. А незадолго до смерти Яны, 23 апреля, из-за халатности врачей погиб её сводный брат (сын второй жены отца Янки) Сергей Шураков, с которым она была очень дружна. Егор Летов несколько раз заявлял о существовании предсмертной записки, в которой Янка объясняла причины своего самоубийства, однако в конце концов признался, что это было им выдумано. Существует версия и об убийстве: в частности, Егор Летов в одном из своих интервью не исключал её. Согласно этой версии, затылок Янки был проломлен, а в лёгких не было воды (документально эти сведения не подтверждены; сторонники данной версии объясняют это нежеланием милиции браться за расследование убийства). По версии Летова, убийцами были пьяные хулиганы, с которыми случайно встретилась Янка. По версии некоторых её друзей — убийцей был один из её знакомых.

1874

Александр Васильевич Вишневский

советский хирург, действительный член Академии Медицинских Наук СССР (1947), заслуженный деятель науки РСФСР (1934). Он вошел в историю медицины как крупнейший клиницист, выдающийся хирург, создатель новаторской научной школы.

А.В.Вишневский родился в в дагестанском селе Новоалександровка (ныне село Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана). Среднее образование получил в Астраханской гимназии, после ее окончания стал студентом Императорского Казанского университета. В 1899 году, окончив медицинский факультет с отличием, остался работать в Казани. После окончания в 1899 году медицинского факультета Казанского университета А.В.Вишневский в течение года работал сверхштатным ординатором хирургического отделения Александровской больницы Казани. В 1900-1901 годах он – сверхштатный прозектор кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией, в 1901–1904 годах – прозектор кафедры нормальной анатомии, в 1904–1911 годах – приват-доцент кафедры топографической анатомии. В 1905 году А.В. Вишневский командируется за границу для овладения методами урологических исследований. В Германии он посетил клиники известных немецких хирургов Вира, Керте, Гильдебранда. В Париже, усовершенствуясь по нейрохирургии, одновременно посещал лабораторию И.И. Мечникова в Пастеровском институте, где выполнил две научные работы. В 1910 году А.В. Вишневскому поручается вести курс общей хирургической патологии и терапии. В апреле 1912 года его избирают экстраординарным профессором кафедры хирургической патологии.

С 1916 года молодой профессор стал заведовать кафедрой госпитальной хирургии. В годы первой мировой войны А.В.Вишневский ведет практически без помощников два хирургических курса – хирургической патологии и госпитальной клиники, в то же время является старшим врачом госпиталя Казанского отдела Всероссийского земского союза, врачом-консультантом госпиталей Казанского биржевого и купеческого общества, врачом лазарета Казанского учебного округа. Потребовалось всего 13 лет после окончания медицинского факультета, чтобы он вырос до руководителя кафедры в одном из лучших университетов России.После Октябрьской революции в 1918 году Вишневский стал старшим врачом первой советской больницы Казани, в 1918-1926 годах возглавлял областную больницу ТАССР. С 1926 по 1934 год заведовал факультетской хирургической клиникой. В 1926 году Александра Васильевича избирают заведующим кафедрой факультетской хирургии, которой он руководил до отъезда из Казани.

С 1923 по 1934 год Вишневским было опубликовано около 40 научных работ. Ему принадлежат экспериментально-физические исследования и многочисленные оригинальные работы по хирургии желчных путей, мочевой системы, грудной полости, по нейрохирургии, хирургии военных повреждений и гнойных процессов. Вишневский разработал научную концепцию о роли воздействия нервной системы на воспалительный процесс. Исходя из этого, создал новые методы лечения воспалительных процессов, гнойных ран, травматического шока (новокаиновый блок, вагосимнатический блок и др.). В 1932 году ученый выпустил монографию «Местная анестезия по методу ползучего инфильтрата». Метод обезболивания по Вишневскому стал одним из ведущих в операционной деятельности советских хирургов и принес автору широкую известность. Масляно-бальзамическая повязка (мазь Вишневского), предложенная Вишневским в 1927 году, применяется с успехом для лечения ран и сегодня.

В 1943 году за выдающиеся заслуги в области хирургии Александр Васильевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1944 году – орденом Ленина. 27 апреля 1934 года за научные заслуги ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В конце 1934 года Вишневский переехал в Москву.

Почтовая марка СССР, 1964 год.

В 1934 году, после избрания на должность заведующего хирургической клиникой Центрального института для усовершенствования врачей, А.В.Вишневский переехал в Москву. 11 апреля 1942 года виднейший советский хирург стал лауреатом Государственной премии СССР. В Москве Вишневский одновременно возглавлял хирургическую клинику ВИЭМа, которую с организацией Академии Медицинских Наук СССР (1944 г.) ввели в состав академии. На базе клиники в 1947 году был создан Институт экспериментальной и клинической хирургии. Вишневский стал его директором. Осенью 1941 года Вишневский вновь оказался в Казани: сюда была эвакуирована хирургическая клиника ВИЭМ. На базе хирургической клиники ВИЭМ Вишневский организовал Институт экспериментальной и клинической хирургии и Академии Медицинских Наук СССР и в 1947 году стал его директором. В том же году его избрали действительным членом Академии Медицинских Наук СССР. А.В.Вишневский – признанный классик советской хирургии, автор более 100 научных работ по клинической хирургии, урологии и нейрохирургии. В честь Вишневского названы улицы городах Казань, Кизилюрт, Хасавюрт, в селах Нижний Чирюрт, Зубутли-Миатли, Акнада, Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана; В честь Вишневского названа Крутинская ЦРБ (Омская область), где он начинал свою деятельность. Свято берегут память об ученом в Казани. Одна из центральных улиц – Первая Академическая - в 1949 году была переименована в улицу Вишневского. Имя ученого с 1936 года носит хирургическая клиника Казанского медицинского университета, в которой создана мемориальная комната. На здании 6-й городской клинической больницы установлен барельеф Александра Васильевича.

В 1971 году в Казани на углу улиц Толстого и Бутлерова установлен скульптурный бюст А. В. Вишневского (скульптор В. Рогожин, архитектор А. Спориус).

1909

Валентин Николаевич Плучек

русский советский режиссер, народный артист СССР (1974).

Родился в Москве. В 1929 окончил актерский, в 1932 режиссерский факультет Государственной театральной экспериментальной мастерской под руководством В.Э.Мейерхольда. С 1929 – актер Театра Вс.Мейерхольда, оставался рядом с Мастером до закрытия Театра Мейерхольда. После этого Плучек с драматургом А.Арбузовым создают свою знаменитую довоенную студию. В студии занимались: Гердт, Галич, Греков, Багрицкий, Львовский, Зак, Кузнецов и др. В военные годы он ставил спектакли для фронтовых театров, затем получил приглашение возглавить Театр Северного флота (г. Полярный). Здесь он в основном ставил веселые и музыкальные спектакли: Давным-давно Гладкова, Слуга двух господ Гольдони, Собака на сене Лопе де Вега и т.д. После войны возвращается в Москву и работает в гастрольных театрах при ВТО. Художественный руководитель Театра сатиры Н.Петров и директор театра М.Никонов приглашают его на постановку пьесы о рабочем классе В.Полякова В 1975 состоялась премьера одной из самых интересных пьес М.Рощина Ремонт. В 1980 театр показал одну из лучших последних пьес В.Розова Гнездо глухаря с А.Папановым в главной роли. В 1982 Плучек ставит Самоубийцу Н.Эрдмана. Пьеса, написанная много лет, оказалась современной и злободневной, власти быстро снимают спектакль.

1952

Евгения Константиновна Глушенко

российская актриса. Окончила Щепкинское училище. Дебютировала в "Неоконченнаяпьеса для механического пианино" (1977), снималась в фильмах "Несколько дней из жизни Обломова", "Влюблён по собственному желанию", "Впервые замужем", "Полицейские и воры", "Три женщины и мужчина", телесериалах: "Клубничка", "С новым счастьем", жена Александра Калягина.

1929

Нина Николаевна Ургант

народная артистка России, ведущая актpиса Александpинского театpа в Санкт-Петербурге (с 1962), актриса кино. Родилась в городе Луге Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского (1953). С 1953 — актриса академического театра имени Ф.Волкова в Ярославле, с 1954 — Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1962 — Ленинградского академического театра драмы. Самые известные ее роли: Оля - "Укротительница тигров", мать - "Вступление", Люся - "Я родом из детства", Миленина - "Премия", Рая - "Белорусский вокзал".

1954

Виктор Николаевич Бычков

российский актёр (фильмы Особенности национальной охоты, Особенности национальной рыбалки, Кукушка, Граф Монтенегро). Родился в Ленинграде. Виктор Бычков рос в восьмикомнатной коммунальной квартире, где проживало сорок человек. Уже с детства Виктор мечтал стать актёром. Первую свою роль (попа) сыграл в пионерском лагере. Однако не только карьера актёра виделась юному Бычкову в будущем. Так после 8 класса Виктор решил стать медиком, а точнее гинекологом. Однако в медицинское училище он не поступил. После неудачной попытки стать медиком, Виктор поступил в ПТУ. Но мечта стать актёром вновь завладела имени Виктор посещал театральную студию, где быстро из массовки перешёл на главные роли. Затем была служба в рядах Советской Армии, а вернувшись, Бычков поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс народного артиста СССР И.П.Владимирова). ЛГИТМиК Виктор бычков окончил в 1982 году. В кино Виктор Бычков дебютировал в 1980 году в роли призывника в фильме «Последний побег». В 1985 году он снялся в фильме Александра Рогожкина «Ради нескольких строчек», где сыграл немецкого егеря. Известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеря Кузьмича в комедийных лентах Александра Рогожкина — «Особенности национальной охоты» (1995). Признание зритетелей и критиков получила триумфальная картина Александра Рогожкина «Кукушка», где Виктор Бычков снялся в одной из главных ролей. В 2002 году картина получила национальную премию «Золотой орёл» сразу в нескольких номинациях, в том числе и как лучший фильм года. Сам Бычков тоже получил «Золотого Орла» в номинации «лучшая мужская роль» и Государственную премию России из рук президента.

1935

Людмила Ивановна Алфимова (настоящая фамилия - Кадыгроб)

Актриса. Родилась в Харькове. Окончила Харьковский театральный институт (1958, мастерская Л.Сердюка и М.Покотыло). В 1960-1963 - актриса Киевского театра юного зрителя, с 1963 - актриса киностудии имени А.Довженко. Заслуженная артистка СССР, Заслуженная артистка Украины (2003).

1935

Виталий Евгеньевич Каневский

Режиссер, сценарист, актер. В 1960 поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма), с 1966 по 1974 отбывал заключение, в 1977 окончил ВГИК (мастерская А.Столпера). С 1977 работал на киностудии «Ленфильм». В настоящий момент живет во Франции, Америке и Санкт-Петербурге. Автор сценариев к своим фильмам. В 1998 в рамках МКФ европейского кино в Виареджо (Италия) проведена ретроспектива фильмов режиссера.

1937

Микк Арнольд Микивер

эстонский актер и режиссер, исполнитель ролей в кинофильмах "Отель "У Погибшего Альпиниста" (Хинкус), "Заклятие долины змей", "Конец вечности", "Тринадцатый апостол".

1925

Сергей Сергеевич Яковлев

актёр. Окончил ГИТИС (1952). С 1952 - актер драматического театра при ЦДК Железнодорожников, с 1957 -театра на Малой Бронной, с 1966 - московского театра имени Ленинского комсомола, с 1971 - Театра-студии киноактера. В кино - с 1956 года (первая роль - Василий Кругликов в фильме "Долгий путь").

1973

Кирилл Альфредович Пирогов

российский актёр театра и кино. Родился в Тегеране (Иран). Его отец работал в сфере торгового строительства, занимаясь экспортом и импортом тяжёлой хозяйственной техники. В детстве Кирилл занимался в театральной студии под руководством Сергея Зиновьевича Казарновского, закончил музыкальную школу. Родители видели для него будущее в более серьезном профиле и хотели, чтобы их сын учился в университете. Однако решение уже было принято и в 1994 году Кирилл окончил Щукинское училище (курс В.Иванова). После чего получил предложение играть в театре «Мастерской Петра Фоменко» (и стал первым, кого взяли в театр "со стороны").Его дебют в кино состоялся в 1995 году, где он сыграл главную роль в фильме Георгия Данелия «Орёл и решка», но настоящую популярность актёру принесла роль Ильи Сетевого в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова. В 1996 году получил премию кинокритиков за лучший актёрский кинодебют на кинофестивале в Гатчине (за фильм «Орел и решка»).В 2004 году стал лауреатом молодежной премии «Триумф».Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Главный герой» — за роль Беранже в спектакле «Носорог».

1976

Алексей Алексеевич Герман

режиссер, сценарист, актер. Родился в семье кинорежиссера Алексея Германа и сценариста Светланы Кармалиты. Окончил ВГИК, мастерскую Сергея Соловьева. Лауреат премии студенческих фильмов «Святая Анна». В 2003 году его первый фильм «Последний поезд» был отмечен как лучший дебют на Венецианском фестивале, а на «Киношоке» Герману-младшему был присужден приз за лучшую режиссуру. Прошло два года и как раз в эти дни Россию в Венеции вновь представляет Алексей Алексеевич с фильмом «Гарпастум». 10 сентября мы узнаем обладателей призов фестиваля. Два года назад победил Андрей Зявгинцев с фильмом «Возвращение».

1934

Эдуард Анатольевич Хиль

советский и российский оперный, камерный и эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР (1974). Эдуард Хиль родился в Смоленске. Отец — Анатолий Васильевич Хиль (белорус по национальности) — был механиком. По отцовской линии: дед — Василий Нилович возглавлял церковный хор, был репрессирован; бабушка — Федора, домашняя хозяйка. Мать — Елена Павловна Калугина, бухгалтер. По материнской линии: дед — Павел Трофимович, участвовал в строительстве Беломорканала; бабка — Александра Фоминична, железнодорожный билетный кассир. В 1949 году он приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский полиграфический техникум. Также он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером на фабрике офсетной печати, увлекался живописью, учился в вечерней школе музыкального образования. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс пения Е.Г.Ольховского и З.П.Лодий) и начал выступать как солист Ленконцерта. По окончании консерватории (1960) продолжились выступления и в спектаклях Оперной студии консерватории, состоялись и первые концерты с классическим и камерным репертуаром из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича, Верди, Бизе, Пуччини, Гуно, Шуберта, Бетховена, Мусоргского. Хиль пел Фигаро в «Свадьбе Фигаро» Моцарта и в «Севильском цирюльнике» Россини, Януша из «Гальки» Монюшко, ведущие партии в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме», графа Эльфора в «Чёрном домино» Обера. За исполнение последней партии Эдуард Хиль стал лауреатом фестиваля «Белые ночи».

В 1962 году певец впервые выступил с эстрадным репертуаром на сцене ЦДРИ в Москве, где молодого певца представил мэтр советской эстрады Леонид Утёсов. В 1965 г. Эдуард Хиль принял участие в Фестивале советской песни, собравшем лучших её исполнителей, включая признанных классиков жанра Клавдию Шульженко и Леонида Утёсова. В 1966 году Э.А.Хиль получил признание и в мало знакомой с русским искусством Бразилии, где на международном конкурсе «Золотой петух» принёс песне Андрея Петрова «А люди уходят в море» четвертую премию. В 1969 году певец возглавил жюри песенного конкурса, на котором впервые заявили о себе и стали лауреатами молодой певец Лев Лещенко и белорусский ВИА «Песняры». В 1970 году певец записал свою песню — шлягер «Зима» (Э.Ханок — С.Островой), которая имела значительный успех. В 1971 году он исполнил песни «Семёновна» (Е.Барыбин — Ю.Погорельский) и «Будет жить любовь на свете» (В.Дмитриев — А.Ольгин), немного позднее — «Счастливый день» (В.Дмитриев — М.Рябинин).

В 1975 году певец стал лауреатом премии Ленинского комсомола.

В 1977—1979 гг. преподавал сольное пение в ЛГИТМиКе. Среди его учеников такие разные исполнители, как Олег Погудин и Евгений Дятлов.

Эдуард Хиль — первый исполнитель песен «Лесорубы» и «Лунный камень» Аркадия Островского, «Песня о друге», «Голубые города», «А люди уходят в море» Андрея Петрова. С голосом Эдуарда Хиля ассоциируются такие известные песни, как «С чего начинается Родина», «У леса на опушке…», «На безымянной высоте», «А люди уходят в море», «Как провожают пароходы», «Ах, море, море», «Человек из дома вышел», «Ходит песенка по кругу», «Это было недавно, это было давно», «Голубые города», «Как хорошо быть генералом», «Берёзовый сок», «Солнечная баллада», «Два брата», «Лунный камень», «Пора любви», «Не плачь, девчонка», «Остаюсь ленинградцем» и др.

В начале 1980-х годов на Ленинградском телевидении Эдуард Хиль создал и вёл программу «У камина», в которой рассказывал об истории классического русского романса, приглашал лучших исполнителей — профессионалов, студентов консерватории и театральных вузов, пел сам.

В 2010 году видеоролик вокализа, выложенный на YouTube, приобрёл огромную популярность во многих странах, в результате чего Хиль стал известен как «мистер Трололо». Этот «древний» киноролик является, скорее всего, фрагментом киноплёнки, снятой на гастролях в Швеции в 1976 году. Клип породил множество пародий.

Эдуард Хиль участвовал в концертах вплоть до своей болезни в апреле 2012 года, от которой он так и не оправился. 28 мая 2012 года стало известно, что Хиль находится в тяжёлом состоянии в реанимации Мариинской городской больницы в Санкт-Петербурге. По данным прессы, у певца произошёл инсульт, и он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Госпитализирован Хиль был ещё 8 апреля. Эдуард Хиль умер в Санкт-Петербурге в НИИ имени Поленова полвторого ночи 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

1938

Маргарита Николаевна Суворова

русская эстрадная певица ("Якутяночка", "Купите фиалки", "Мишка"). Родилась в селе Зура, Удмуртия. Народная артистка Удмуртии (1974), заслуженная артистка Якутии (1980), заслуженная артистка России (1983). Лауреат Всероссийкого конкурса артистов эстрады (1960). С шести лет выступила в Ижевском оперном театре в роли русалочки в опере «Русалка». С 1966 г. солистка Москонцерта. Исполняла песни композитора А.Фаттаха ("Лебеди-березы", "На Оленьей улице", "Вологодские страдания"), а также романсы С.В.Рахманинова, народные удмуртские, татарские, тувинские песни

1988

Алекса

участница "Фабрики звезд-4"

1945

Ксения Львовна Рябинкина

актриса. Солистка балета Большого театра. Окончила Московское хореографическое училище при Большом театре в 1964 году. С 1964 по 1985 год - солистка балета Большого театра. Танцевала сольные партии в балетах - "Гусарская баллада" (Жермон), "Чиполлино" (Графиня Вишня), "Дон-Кихот" (Болеро) и др.

1899

Александр Сергеевич Степанов

российский хоровой дирижер, заслуженный артист РСФСР (1940). Хормейстер Оперной студии Большого театра (1921-1925), Большого театра (1930-1937), Музыкального тетра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (с 1938; 1950-1959 гг. - главный хормейстер). В 1942-1949 гг. художественный руководитель Республиканской русской хоровой капеллы.

1884

Жорж (Георгий Иванович) Питоев

актер, режиссер, художник. Родился в Тифлисе. Из богатой торгово-промышленной армянской семьи. Дед получил дворянство, отец – директор и режиссер Тифлисского театра, дядя основал в Тифлисе Артистический кружок. Рано познакомился с театральной жизнь Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга. Большое влияние на него оказал Московский Художественный театр. Первые сценические опыты Питоева были в Русском Артистическом кружке, который его отец создал в Париже. В 1894–1902 учился в тифлисском Техническом училище, в 1902–1905 – в Московском университете и Институте путей сообщения, с 1905 – на юридическом факультете Сорбонны. В 1908, по возвращении в Россию, сблизился с В.Ф.Комиссаржевской, обратившей внимание на его актерский талант. Через нее познакомился с Н.Евреиновым, Ф.Комиссаржевским, К.Марджановым, А.Таировым, поэтами-символистами. В 1910 – актер и режиссер Первого передвижного драматического театра П.Гайдебурова и Н.Скарской. Освоил профессию художника-декоратора, механика сцены. В 1911 прошел курс ритмики в школе Э.Жак-Далькоза в Хеллерау (Германия). В 1912 организовал «Наш театр» (Петербург) как театр автора-драматурга; в афишах не указывалось имя постановщика. Уехал в Париж в 1913; в Россию не вернулся из-за начавшейся Первой мировой войны. В 1914 познакомился с Людмилой Смановой, на которой женился летом 1915. После свадьбы супруги переехали в Швейцарию. Давал благотворительные спектакли в пользу русских пленных на русском языке, вскоре перешел на французский. Дебют Питоева-актера на французском языке – Гедда Габлер Ибсена. В 1918 была создана Первая компания Питоева, в 1919 названная Театром Питоева. Театр давал спектакли в пригороде Женевы, по разным городам Швейцарии; три раза гастролировал в Париже. В 1922 Театр Питоева переехал в Париж, в 1923 труппа совершила первое турне по европейским странам. В 1924 была создана Вторая компания Питоевых. Вместе с Ш.Дюлленом, Л.Жуве, Г.Бати Питоев участвовал в образовании «Картеля четырех» (1927). Среди постановкок Питоева с 1908 по 1912 (до открытия «Нашего театра») – Дни нашей жизни, Жизнь человека, К звездам, Черные маски Л.Андреева; Женитьба Фигаро, Виновная Мать П.Бомарше; Парижанка А.Ф.Бека; Жизнь есть сон П.Кальдерона; Женитьба Н.Гоголя; Одинокие Г.Гауптмана; Борьба за престол Х.Ибсена; С любовью не шутят А.Мюссе; Лес А.Н. Островского; Романтики Э.Ростана; Анатоль А.Шницлера; Виндзорские насмешницы У.Шекспира; Антигона Софокла; Свадьба Кречинского А.Сухово-Кобылина; Чужой хлеб И.Тургенева; Иванов, Вишневый сад, Медведь А.Чехова; Плоды просвещения Л.Толстого; Герцогиня Падуанская О.Уайльда и др. В «Нашем театре» в 1913 Питоев поставил спектакли Русалка, Пир во время чумы, Моцарт и Сальери А.Пушкина, Сганарель Мольера, Кандида Б.Шоу, Арлекин, слуга двух господ К.Гольдони, Бедность не порок А.Островского, Дикая утка Ибсена, Последние Маски Шницлера, Попутчик В.Брюсова, Король Лир Шекспира, Василиса Мелентьева Островского, У врат царства К.Гамсуна, Шлюк и Яу Гауптмана, Жизнь Авдотьи Е.Чирикова и др. Театр Питоева открыл французской публике Чехова. Пройдя путь от реализма к экспрессионизму, Питоев стремился выявить в классической пьесе, «что именно в ней есть ценного для духа нашей жизни». Питоев сам оформлял большинство своих спектаклей, наиболее выразительной и интересной была сценография шекспировских постановок. Умер Питоев в Бельвю (Швейцария) 17 сентября 1939 года.

1875

Евгений Евгеньевич Лансере

советский график и живописец, народный художник РСФСР (1945). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Родился в Павловске. Сын известного скульптора Е.А.Лансере, брат художницы З.Е.Серебряковой, племянник основателя и идеолога объединения «Мир Искусства» А.Н.Бенуа. Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии. С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Санкт-Петербург, где посещал классы Я.Ф.Ционглинского, Н.С.Самокиша, Э.К.Липгарта. С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф.Каларосси и Р.Жюльена. С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток. В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах. 1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны. 1917—1919 годы провёл в Дагестане. В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А.И.Деникина (ОСВАГ). В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис. С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом. С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ. В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии. В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде. Е.Е.Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4). Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн. В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков: картины «Партизаны Кавказа» и «Встреча комсомольцев с крестьянами Крыма» в фойе Дворца культуры «Железнодорожник», начало 1930-х годов, Харьков; росписи залов Казанского вокзала, темпера, силикатные краски, 1933—1934 и 1945—1946; гостиница «Москва», темпера, 1937 (в Москве); плафоны в особняке Г.Тарасова в Москве; Памятный зал в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Кутаиси: «Юлий Цезарь» У. Шекспира, 1924; «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1938, — в Малом театре в Москве; "Барышня-крестьянка, 1946 — Большой театр.

Признание и награды: Сталинская премия второй степени (1943) —за большие достижения в искусстве; народный художник РСФСР (1945); два ордена и медали.

1876

Сергей Дмитриевич Мстиславский (псевдоним; настоящая фамилия - Масловский; клички -Бахарь, Белозерский, Бирюк, Северный, С.Дмитриев, С.М., С.Д., С.М-ский, Сергей)

русский советский писатель, публицист, революционный и общественный деятель, член Партии социалистов-революционеров, участник Революции 1905 года.

Родился в Москве, в дворянской семье известного военного историка и профессора истории военного искусства Военной академии генерал-майора-омича Дмитрия Фёдоровича Масловского. Учился в первой Московской частной гимназии Ф.И.Креймана, в гимназии при историко-филологическом институте в Санкт-Петербурге. В 1896 участвовал в антропологической экспедиции в Таджикистан. В 1901 году окончил Санкт-Петербургский университет, естественное отделение физико-математического факультета; сдавал государственные экзамены экстерном, так как был отчислен в 1899 г. за участие в весенних студенческих беспорядках. Работал библиотекарем в Академии Генерального штаба. С 1904 — в партии эсеров. Один из руководителей военной ложи ВВНР. В 1905 — председатель Боевого рабочего союза, член ЦК Всероссийского офицерского союза после реорганизации Военного союза, участвовал в подготовке вооружённого восстания в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Находился в заключении в Петропавловской крепости 1910—1911.

Его авторству приписывается книга о карбонариях «Италианские угольщики начала XIX века», изданная под именем Евграфа Сидоренко (также авторство приписывается Виктору Петровичу Обнинскому).

В Февральскую революцию — в штабе восстания; как комиссар Петроградского Совета был командирован для ареста Николая II и его семьи. После ареста императора отказался от должности комиссара по содержанию под стражей членов императорской фамилии. При расколе партии эсеров вошёл в ЦК левых эсеров. Был членом советской делегации на переговорах о мире в Брест-Литовске (см. Брестский мир). После убийства Мирбаха вышел из партии левых эсеров и вошёл в ЦК украинских боротьбистов. С 1921 — беспартийный.

Занимался литературым творчеством. Входил в группировку «Скифы». Один из создателей и с 1930 г. член редакции журнала «ЛОКАФ» (с 1933 г. — журнал «Знамя»). С 1931 г. — редактор издательства «Федерация». В 1938 г. был назначен официальным биографом В.М.Молотова. Руководил семинаром Литературного института. Умер в Иркутске в эвакуации 22 апреля 1943 года. Похоронен в Иркутске на Лисихинском кладбище. Наибольшую популярность снискал его роман «Грач, птица весенняя» (1937, неоднократно переиздавался) — беллетризованная биография известного революционера Николая Баумана. Сочинения: Крыша мира, 1925, 3-е издание — 1930; На крови, 1928; Союз тяжёлой кавалерии, 1929; Без себя, 1930; Партионцы, 1933; Грач, птица весенняя, 1937; Накануне. 1917 год, 1940.

1770

Лев Степанович Гурилев

русский композитор, педагог и дирижер крепостного усадебного оркестра.

Родился в Москве в семье крепостного музыканта, известного композитора и дирижера Льва Степановича Гурилева, ученика Дж.Сарти. Отец А.Л.Гурилева. Лев Степанович много лет руководил одним из лучших крепостных оркестров России XIX века, который принадлежал графу В.Г.Орлову. Под руководством отца ребенок активно обучался музыке и уже с юных лет играл в оркестре на скрипке и альте. Но, все - таки, любимым инструментом Саши было фортепиано, которым он довольно хорошо владел с детства. В доме Орловых часто устраивались концерты, в которых исполнялись произведения классического музыкального репертуара. В этих концертных вечерах принимали активное участие крупнейшие московские музыканты того времени – И.И. Геништа и Д.Фильд. Одаренный юноша привлек внимание маститых маэстро, и вскоре у Саши Гурилева появилась возможность брать уроки у знаменитого Фильда. . С 1831 года семья Гурилевых вышла из крепостной зависимости, и с этого времени молодой музыкант целиком посвятил себя любимой профессии. Судьба свела его с Варламовым, который начал тогда работать в московских театрах. Знакомство двух музыкантов перешло в большую и настоящую дружбу. Их очень многое связывало в жизни. Оба великолепно знали народную русскую песню и хоровое искусство, оба сочиняли городские романсы и просто обожали пение московских цыган.

В начале сороковых годов имя композитора Гурилева становится популярным в широких кругах русского общества. Его романсы и песни часто исполняются, концерты, с которыми он выступает, имеют большой успех. В музыкальных кругах он считается одним из лучших пианистов Москвы. Главный в творчестве Гурилева жанр – вокальная лирика. Многие его песни стали воистину народными. Их распевали повсюду под аккомпанемент гитары или фортепиано. Некоторые из песен вошли в репертуар профессиональных цыганских хоров. Немало времени Гурилев посвятил собиранию и обработке русских народных песен. Итогом этой работы стал составленный им сборник «47 русских народных песен» для голоса с фортепиано.

Важным в творчестве Гурилева было сочинение песен на слова известных поэтов А.Н.Кольцова, Н.П.Грекова, И.Макарова, Н.Г.Цыганова и других. Самыми популярными из них были: «Колокольчик», «Вьётся ласточка» и «Не шуми ты, рожь». А из песен : «Матушка – голубушка», «Грусть девушки», «Отгадай, моя родная» и «Сарафанчик».Лучшие романсы Гурилева «Вам не понять моей печали» и в романсе «Внутренняя музыка». А в романсах «Разлука» на слова Кольцова, «Я говорил при расставаньи» на слова Фета и «Бедная девушка ты» на слова К.С.Аксакова, композитор приближается к типу романса – монолога, который широко представлен в творчестве Даргомыжского и Чайковского. В элегиях на слова М.Ю.Лермонтова «Оправдание» и « И скучно, и грустно», Гурилев чутко передает скорбную исповедь поэта.

Всего композитор сочинил 88 песен и романсов, около 30 фортепианных пьес, в том числе Концертную фантазию на тему из оперы

Скончался 11 сентября 1858 года.

1768

Франсуа Рене де Шатобриан (французское имя - Franзois-Renй, vicomte de Chateaubriand)

французский писатель и дипломат, один из основателей романтизма во французской литературе. Родился в бретонской дворянской семье. Учился в Доле, Ренне и Динане. В 1791 совершил путешествие в Северную Америку. Во время революции, возвратясь во Францию, выступил на стороне королевских войск. В 1792 - 1800 находился в эмиграции в Англии. Там он написал и опубликовал «Опыт о революциях» (1797), в котором критически оценивал революционные события во Франции. Вернувшись в 1800 во Францию, он опубликовал роман «Аталла, или Любовь двух дикарей в пустыне» (1801), повесть «Рене, или Следствия страстей» (1802) и трактат «Гений христианства» (1802). Последний явился вдохновенной апологией христианства, не догматической или богословской, а поэтической попыткой показать, «что из всех существовавших религий, христианская — самая поэтичная, самая человечная, самая благоприятная свободе, искусствам и наукам; современный мир обязан ей всем, от земледелия до абстрактных наук, от больниц для бедных до храмов, воздвигнутых Микеланджело и украшенных Рафаэлем; … она покровительствует гению, очищает вкус, развивает благородные страсти, дает мысли силу, сообщает писателю прекрасные формы и художнику совершенные образцы». В 1803 Шатобриан по приглашению Наполеона стал французским дипломатом в Риме, но через год, после убийства герцога Энгиенского, демонстративно ушёл в отставку. В 1811 он был избран членом французской Академии, а в 1815 стал пэром. В 1809 вышел в свет его роман «Мученики», продолжающий развивать идеи «Гения христианства» и повествующий о первых христианах. Для написания романа Шатобриан совершил путешествие по Греции и Ближнему Востоку. После воцарения Бурбонов Шатобриан работал послом в Берлине (1821), Лондоне (1822), и Риме (1829), в 1823-1824 был министром иностранных дел. В 1830, после падения Бурбонов, он окончательно вышел в отставку. Умер в Париже 4 июля 1848 года. После смерти были изданы его мемуары — «Замогильные записки». Центральным романом в творчестве Шатобриана является «Апология христианства». «Аталла» и «Рене», по замыслу автора, являлись иллюстрациями к «Апологии». «Аталла» — это роман о «любви двух влюбленных, шествующих по пустынным местам и беседующих друг с другом». В романе используются новые способы выразительности — чувства героев автор передает через описания природы - то равнодушно величавой, то грозной и смертоносной. Параллельно в этом романе автор полемизирует с теорией «естественного человека» Руссо: герои Шатобриана, дикари Северной Америки, «в природе» свирепы и жестоки и превращаются в мирных поселян, только столкнувшись с христианской цивилизацией. В «Рене, или Следствия страстей» впервые во французской литературе выведен образ героя-страдальца, французского Вертера. «Юноша, полный страстей, сидящий у кратера вулкана и оплакивающий смертных, жилища которых он едва различает, … эта картина дает вам изображение его характера и его жизни; точно как в течение моей жизни я имел перед глазами создание необъятное и вместе не ощутимое, а рядом с собой зияющую пропасть...» Влияние Шатобриана на французскую литературу огромно; оно с равной силой охватывает содержание и форму, определяя дальнейшее литературное движение в разнообразнейших его проявлениях. Романтизм почти во всех своих элементах — от разочарованного героя до любви к природе, от исторических картин до яркости языка — коренится в нём; Альфред де Виньи и Виктор Гюго подготовлены им. В России творчество Шатобриана было популярно в начале XIX века, его высоко ценили К.Н.Батюшков и А.С.Пушкин. Сочинения: CEuvres romanesques et voyages, t. 1—2, ., 1969; в русском переводе — Рене..., в книге: Французская новелла XIX в., том 1, Москва — Ленинград, 1959. Литература: Маркс К. и Энгельс Ф., Об искусстве, том 1, Москва, 1976, страницы 388—393; История французской литературы, том 2, Москва, 1956: Европейский романтизм, Москва, 1973; Moreau ., Chateaubriand, ., 1967; Bicentenaire de Chateaubriand, ., 1971; . Aug. R. de Chateaubriand, Brux., 1968.

1966

Яна Станиславовна Дягилева (Я́нка)

рок-певица, поэтесса, автор песен, участница групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др.

Одна из самых ярких представителей сибирского андерграунда конца 1980-х годов. В становлении личности Янки сыграли решающую роль Александр Башлачёв и Егор Летов (роль Летова в судьбе Янки получила неоднозначные оценки, вплоть до обвинений его в её смерти (см. ниже)). Дягилева быстро завоевала известность и уважение в советском рок-андерграунде. Опять-таки при содействии Летова вышли в свет неавторизированые альбомы Янки. При жизни Янка фактически не была замечена официальными масс-медиа. Она очень не любила давать интервью, отклонила предложение «Мелодии» о выпуске диска, видео-материалов телевидение о Янке не снимало. Дягилева никогда не стремилась к популярности и не содействовала каким-либо образом «раскрутке» своего имени.

Родилась в Новосибирске в семье инженеров Станислава Ивановича и Галины Дементьевны Дягилевых. Закончила среднюю школу № 42 города Новосибирска, также училась один год в музыкальной школе в классе фортепиано, однако забросила обучение и самостоятельно научилась игре на гитаре. В школьные годы писала стихи (не сохранились), пела и играла на гитаре, участвовала в школьной самодеятельности. 1984 год — поступила в Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Была членом ансамбля политической песни АМИГО. 1985 год — знакомство с Александром Башлачёвым. Также в этом году написаны первые дошедшие до нас стихотворения. Октябрь 1986 года — потеряла мать. Апрель 1987 года — знакомство с Егором Летовым. Январь 1988 года — запись первого альбома «Не положено».24 июня 1988 года— первое выступление на большой сцене на панк-фестивале в Тюмени, запись бутлега «Деклассированным элементам».1988—1990 годы — многочисленные концерты, квартирники, выступления на рок-фестивалях по всей стране. Запись альбомов. Ноябрь 1990 года — последние известные концерты в Иркутске и Ангарске, квартирник в Ленинграде.

Вечером 9 мая 1991 года (этот день принят в качестве официальной даты её смерти) Яна ушла со своей дачи под Новосибирском и не вернулась. По неподтверждённой информации, некоторые близкие друзья Янки 10 мая получили от неё открытку. Приблизительный её текст: «Пускай у тебя все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Дай Бог избежать тебе всех неприятностей». 17 мая её тело было найдено рыбаком в реке Иня возле станции Издревая (по другим данным — возле станции Инская). Похоронена в Новосибирске на Заельцовском кладбище. На похоронах собралось более тысячи человек.

Точные время, место и обстоятельства смерти Яны Дягилевой до сих пор не известны. По некоторым предположениям, утонула она вблизи станции Новородниковой (около 40 километров вверх по течению от места обнаружения тела). Следствием так и не было окончательно установлено, был ли это несчастный случай или самоубийство. Официальные органы приняли версию об утоплении в результате несчастного случая, согласно данным судмедэкспертизы, на теле не было обнаружено никаких насильственных повреждений. Высказывались различные предположения о мотивах самоубийства (если это было самоубийство). Известно, что зимой-весной 1991 года Янка страдала от депрессии, усилившейся после очередного приезда Летова. По словам подруги Янки Анны Волковой, уже в январе Янка обдумывала возможное самоубийство. А незадолго до смерти Яны, 23 апреля, из-за халатности врачей погиб её сводный брат (сын второй жены отца Янки) Сергей Шураков, с которым она была очень дружна. Егор Летов несколько раз заявлял о существовании предсмертной записки, в которой Янка объясняла причины своего самоубийства, однако в конце концов признался, что это было им выдумано. Существует версия и об убийстве: в частности, Егор Летов в одном из своих интервью не исключал её. Согласно этой версии, затылок Янки был проломлен, а в лёгких не было воды (документально эти сведения не подтверждены; сторонники данной версии объясняют это нежеланием милиции браться за расследование убийства). По версии Летова, убийцами были пьяные хулиганы, с которыми случайно встретилась Янка. По версии некоторых её друзей — убийцей был один из её знакомых.

1874

Александр Васильевич Вишневский

советский хирург, действительный член Академии Медицинских Наук СССР (1947), заслуженный деятель науки РСФСР (1934). Он вошел в историю медицины как крупнейший клиницист, выдающийся хирург, создатель новаторской научной школы.

А.В.Вишневский родился в в дагестанском селе Новоалександровка (ныне село Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана). Среднее образование получил в Астраханской гимназии, после ее окончания стал студентом Императорского Казанского университета. В 1899 году, окончив медицинский факультет с отличием, остался работать в Казани. После окончания в 1899 году медицинского факультета Казанского университета А.В.Вишневский в течение года работал сверхштатным ординатором хирургического отделения Александровской больницы Казани. В 1900-1901 годах он – сверхштатный прозектор кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией, в 1901–1904 годах – прозектор кафедры нормальной анатомии, в 1904–1911 годах – приват-доцент кафедры топографической анатомии. В 1905 году А.В. Вишневский командируется за границу для овладения методами урологических исследований. В Германии он посетил клиники известных немецких хирургов Вира, Керте, Гильдебранда. В Париже, усовершенствуясь по нейрохирургии, одновременно посещал лабораторию И.И. Мечникова в Пастеровском институте, где выполнил две научные работы. В 1910 году А.В. Вишневскому поручается вести курс общей хирургической патологии и терапии. В апреле 1912 года его избирают экстраординарным профессором кафедры хирургической патологии.

С 1916 года молодой профессор стал заведовать кафедрой госпитальной хирургии. В годы первой мировой войны А.В.Вишневский ведет практически без помощников два хирургических курса – хирургической патологии и госпитальной клиники, в то же время является старшим врачом госпиталя Казанского отдела Всероссийского земского союза, врачом-консультантом госпиталей Казанского биржевого и купеческого общества, врачом лазарета Казанского учебного округа. Потребовалось всего 13 лет после окончания медицинского факультета, чтобы он вырос до руководителя кафедры в одном из лучших университетов России.После Октябрьской революции в 1918 году Вишневский стал старшим врачом первой советской больницы Казани, в 1918-1926 годах возглавлял областную больницу ТАССР. С 1926 по 1934 год заведовал факультетской хирургической клиникой. В 1926 году Александра Васильевича избирают заведующим кафедрой факультетской хирургии, которой он руководил до отъезда из Казани.

С 1923 по 1934 год Вишневским было опубликовано около 40 научных работ. Ему принадлежат экспериментально-физические исследования и многочисленные оригинальные работы по хирургии желчных путей, мочевой системы, грудной полости, по нейрохирургии, хирургии военных повреждений и гнойных процессов. Вишневский разработал научную концепцию о роли воздействия нервной системы на воспалительный процесс. Исходя из этого, создал новые методы лечения воспалительных процессов, гнойных ран, травматического шока (новокаиновый блок, вагосимнатический блок и др.). В 1932 году ученый выпустил монографию «Местная анестезия по методу ползучего инфильтрата». Метод обезболивания по Вишневскому стал одним из ведущих в операционной деятельности советских хирургов и принес автору широкую известность. Масляно-бальзамическая повязка (мазь Вишневского), предложенная Вишневским в 1927 году, применяется с успехом для лечения ран и сегодня.

В 1943 году за выдающиеся заслуги в области хирургии Александр Васильевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1944 году – орденом Ленина. 27 апреля 1934 года за научные заслуги ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В конце 1934 года Вишневский переехал в Москву.

Почтовая марка СССР, 1964 год.

В 1934 году, после избрания на должность заведующего хирургической клиникой Центрального института для усовершенствования врачей, А.В.Вишневский переехал в Москву. 11 апреля 1942 года виднейший советский хирург стал лауреатом Государственной премии СССР. В Москве Вишневский одновременно возглавлял хирургическую клинику ВИЭМа, которую с организацией Академии Медицинских Наук СССР (1944 г.) ввели в состав академии. На базе клиники в 1947 году был создан Институт экспериментальной и клинической хирургии. Вишневский стал его директором. Осенью 1941 года Вишневский вновь оказался в Казани: сюда была эвакуирована хирургическая клиника ВИЭМ. На базе хирургической клиники ВИЭМ Вишневский организовал Институт экспериментальной и клинической хирургии и Академии Медицинских Наук СССР и в 1947 году стал его директором. В том же году его избрали действительным членом Академии Медицинских Наук СССР. А.В.Вишневский – признанный классик советской хирургии, автор более 100 научных работ по клинической хирургии, урологии и нейрохирургии. В честь Вишневского названы улицы городах Казань, Кизилюрт, Хасавюрт, в селах Нижний Чирюрт, Зубутли-Миатли, Акнада, Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана; В честь Вишневского названа Крутинская ЦРБ (Омская область), где он начинал свою деятельность. Свято берегут память об ученом в Казани. Одна из центральных улиц – Первая Академическая - в 1949 году была переименована в улицу Вишневского. Имя ученого с 1936 года носит хирургическая клиника Казанского медицинского университета, в которой создана мемориальная комната. На здании 6-й городской клинической больницы установлен барельеф Александра Васильевича.

В 1971 году в Казани на углу улиц Толстого и Бутлерова установлен скульптурный бюст А. В. Вишневского (скульптор В. Рогожин, архитектор А. Спориус).

1909

Валентин Николаевич Плучек

русский советский режиссер, народный артист СССР (1974).

Родился в Москве. В 1929 окончил актерский, в 1932 режиссерский факультет Государственной театральной экспериментальной мастерской под руководством В.Э.Мейерхольда. С 1929 – актер Театра Вс.Мейерхольда, оставался рядом с Мастером до закрытия Театра Мейерхольда. После этого Плучек с драматургом А.Арбузовым создают свою знаменитую довоенную студию. В студии занимались: Гердт, Галич, Греков, Багрицкий, Львовский, Зак, Кузнецов и др. В военные годы он ставил спектакли для фронтовых театров, затем получил приглашение возглавить Театр Северного флота (г. Полярный). Здесь он в основном ставил веселые и музыкальные спектакли: Давным-давно Гладкова, Слуга двух господ Гольдони, Собака на сене Лопе де Вега и т.д. После войны возвращается в Москву и работает в гастрольных театрах при ВТО. Художественный руководитель Театра сатиры Н.Петров и директор театра М.Никонов приглашают его на постановку пьесы о рабочем классе В.Полякова В 1975 состоялась премьера одной из самых интересных пьес М.Рощина Ремонт. В 1980 театр показал одну из лучших последних пьес В.Розова Гнездо глухаря с А.Папановым в главной роли. В 1982 Плучек ставит Самоубийцу Н.Эрдмана. Пьеса, написанная много лет, оказалась современной и злободневной, власти быстро снимают спектакль.

1952

Евгения Константиновна Глушенко

российская актриса. Окончила Щепкинское училище. Дебютировала в "Неоконченнаяпьеса для механического пианино" (1977), снималась в фильмах "Несколько дней из жизни Обломова", "Влюблён по собственному желанию", "Впервые замужем", "Полицейские и воры", "Три женщины и мужчина", телесериалах: "Клубничка", "С новым счастьем", жена Александра Калягина.

1929

Нина Николаевна Ургант

народная артистка России, ведущая актpиса Александpинского театpа в Санкт-Петербурге (с 1962), актриса кино. Родилась в городе Луге Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского (1953). С 1953 — актриса академического театра имени Ф.Волкова в Ярославле, с 1954 — Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1962 — Ленинградского академического театра драмы. Самые известные ее роли: Оля - "Укротительница тигров", мать - "Вступление", Люся - "Я родом из детства", Миленина - "Премия", Рая - "Белорусский вокзал".

1954

Виктор Николаевич Бычков

российский актёр (фильмы Особенности национальной охоты, Особенности национальной рыбалки, Кукушка, Граф Монтенегро). Родился в Ленинграде. Виктор Бычков рос в восьмикомнатной коммунальной квартире, где проживало сорок человек. Уже с детства Виктор мечтал стать актёром. Первую свою роль (попа) сыграл в пионерском лагере. Однако не только карьера актёра виделась юному Бычкову в будущем. Так после 8 класса Виктор решил стать медиком, а точнее гинекологом. Однако в медицинское училище он не поступил. После неудачной попытки стать медиком, Виктор поступил в ПТУ. Но мечта стать актёром вновь завладела имени Виктор посещал театральную студию, где быстро из массовки перешёл на главные роли. Затем была служба в рядах Советской Армии, а вернувшись, Бычков поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс народного артиста СССР И.П.Владимирова). ЛГИТМиК Виктор бычков окончил в 1982 году. В кино Виктор Бычков дебютировал в 1980 году в роли призывника в фильме «Последний побег». В 1985 году он снялся в фильме Александра Рогожкина «Ради нескольких строчек», где сыграл немецкого егеря. Известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеря Кузьмича в комедийных лентах Александра Рогожкина — «Особенности национальной охоты» (1995). Признание зритетелей и критиков получила триумфальная картина Александра Рогожкина «Кукушка», где Виктор Бычков снялся в одной из главных ролей. В 2002 году картина получила национальную премию «Золотой орёл» сразу в нескольких номинациях, в том числе и как лучший фильм года. Сам Бычков тоже получил «Золотого Орла» в номинации «лучшая мужская роль» и Государственную премию России из рук президента.

1935

Людмила Ивановна Алфимова (настоящая фамилия - Кадыгроб)

Актриса. Родилась в Харькове. Окончила Харьковский театральный институт (1958, мастерская Л.Сердюка и М.Покотыло). В 1960-1963 - актриса Киевского театра юного зрителя, с 1963 - актриса киностудии имени А.Довженко. Заслуженная артистка СССР, Заслуженная артистка Украины (2003).

1935

Виталий Евгеньевич Каневский

Режиссер, сценарист, актер. В 1960 поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма), с 1966 по 1974 отбывал заключение, в 1977 окончил ВГИК (мастерская А.Столпера). С 1977 работал на киностудии «Ленфильм». В настоящий момент живет во Франции, Америке и Санкт-Петербурге. Автор сценариев к своим фильмам. В 1998 в рамках МКФ европейского кино в Виареджо (Италия) проведена ретроспектива фильмов режиссера.

1937

Микк Арнольд Микивер

эстонский актер и режиссер, исполнитель ролей в кинофильмах "Отель "У Погибшего Альпиниста" (Хинкус), "Заклятие долины змей", "Конец вечности", "Тринадцатый апостол".

1925

Сергей Сергеевич Яковлев

актёр. Окончил ГИТИС (1952). С 1952 - актер драматического театра при ЦДК Железнодорожников, с 1957 -театра на Малой Бронной, с 1966 - московского театра имени Ленинского комсомола, с 1971 - Театра-студии киноактера. В кино - с 1956 года (первая роль - Василий Кругликов в фильме "Долгий путь").

1973

Кирилл Альфредович Пирогов

российский актёр театра и кино. Родился в Тегеране (Иран). Его отец работал в сфере торгового строительства, занимаясь экспортом и импортом тяжёлой хозяйственной техники. В детстве Кирилл занимался в театральной студии под руководством Сергея Зиновьевича Казарновского, закончил музыкальную школу. Родители видели для него будущее в более серьезном профиле и хотели, чтобы их сын учился в университете. Однако решение уже было принято и в 1994 году Кирилл окончил Щукинское училище (курс В.Иванова). После чего получил предложение играть в театре «Мастерской Петра Фоменко» (и стал первым, кого взяли в театр "со стороны").Его дебют в кино состоялся в 1995 году, где он сыграл главную роль в фильме Георгия Данелия «Орёл и решка», но настоящую популярность актёру принесла роль Ильи Сетевого в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова. В 1996 году получил премию кинокритиков за лучший актёрский кинодебют на кинофестивале в Гатчине (за фильм «Орел и решка»).В 2004 году стал лауреатом молодежной премии «Триумф».Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Главный герой» — за роль Беранже в спектакле «Носорог».

1976

Алексей Алексеевич Герман

режиссер, сценарист, актер. Родился в семье кинорежиссера Алексея Германа и сценариста Светланы Кармалиты. Окончил ВГИК, мастерскую Сергея Соловьева. Лауреат премии студенческих фильмов «Святая Анна». В 2003 году его первый фильм «Последний поезд» был отмечен как лучший дебют на Венецианском фестивале, а на «Киношоке» Герману-младшему был присужден приз за лучшую режиссуру. Прошло два года и как раз в эти дни Россию в Венеции вновь представляет Алексей Алексеевич с фильмом «Гарпастум». 10 сентября мы узнаем обладателей призов фестиваля. Два года назад победил Андрей Зявгинцев с фильмом «Возвращение».

1934

Эдуард Анатольевич Хиль

советский и российский оперный, камерный и эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР (1974). Эдуард Хиль родился в Смоленске. Отец — Анатолий Васильевич Хиль (белорус по национальности) — был механиком. По отцовской линии: дед — Василий Нилович возглавлял церковный хор, был репрессирован; бабушка — Федора, домашняя хозяйка. Мать — Елена Павловна Калугина, бухгалтер. По материнской линии: дед — Павел Трофимович, участвовал в строительстве Беломорканала; бабка — Александра Фоминична, железнодорожный билетный кассир. В 1949 году он приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский полиграфический техникум. Также он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером на фабрике офсетной печати, увлекался живописью, учился в вечерней школе музыкального образования. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс пения Е.Г.Ольховского и З.П.Лодий) и начал выступать как солист Ленконцерта. По окончании консерватории (1960) продолжились выступления и в спектаклях Оперной студии консерватории, состоялись и первые концерты с классическим и камерным репертуаром из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича, Верди, Бизе, Пуччини, Гуно, Шуберта, Бетховена, Мусоргского. Хиль пел Фигаро в «Свадьбе Фигаро» Моцарта и в «Севильском цирюльнике» Россини, Януша из «Гальки» Монюшко, ведущие партии в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме», графа Эльфора в «Чёрном домино» Обера. За исполнение последней партии Эдуард Хиль стал лауреатом фестиваля «Белые ночи».

В 1962 году певец впервые выступил с эстрадным репертуаром на сцене ЦДРИ в Москве, где молодого певца представил мэтр советской эстрады Леонид Утёсов. В 1965 г. Эдуард Хиль принял участие в Фестивале советской песни, собравшем лучших её исполнителей, включая признанных классиков жанра Клавдию Шульженко и Леонида Утёсова. В 1966 году Э.А.Хиль получил признание и в мало знакомой с русским искусством Бразилии, где на международном конкурсе «Золотой петух» принёс песне Андрея Петрова «А люди уходят в море» четвертую премию. В 1969 году певец возглавил жюри песенного конкурса, на котором впервые заявили о себе и стали лауреатами молодой певец Лев Лещенко и белорусский ВИА «Песняры». В 1970 году певец записал свою песню — шлягер «Зима» (Э.Ханок — С.Островой), которая имела значительный успех. В 1971 году он исполнил песни «Семёновна» (Е.Барыбин — Ю.Погорельский) и «Будет жить любовь на свете» (В.Дмитриев — А.Ольгин), немного позднее — «Счастливый день» (В.Дмитриев — М.Рябинин).

В 1975 году певец стал лауреатом премии Ленинского комсомола.

В 1977—1979 гг. преподавал сольное пение в ЛГИТМиКе. Среди его учеников такие разные исполнители, как Олег Погудин и Евгений Дятлов.

Эдуард Хиль — первый исполнитель песен «Лесорубы» и «Лунный камень» Аркадия Островского, «Песня о друге», «Голубые города», «А люди уходят в море» Андрея Петрова. С голосом Эдуарда Хиля ассоциируются такие известные песни, как «С чего начинается Родина», «У леса на опушке…», «На безымянной высоте», «А люди уходят в море», «Как провожают пароходы», «Ах, море, море», «Человек из дома вышел», «Ходит песенка по кругу», «Это было недавно, это было давно», «Голубые города», «Как хорошо быть генералом», «Берёзовый сок», «Солнечная баллада», «Два брата», «Лунный камень», «Пора любви», «Не плачь, девчонка», «Остаюсь ленинградцем» и др.

В начале 1980-х годов на Ленинградском телевидении Эдуард Хиль создал и вёл программу «У камина», в которой рассказывал об истории классического русского романса, приглашал лучших исполнителей — профессионалов, студентов консерватории и театральных вузов, пел сам.

В 2010 году видеоролик вокализа, выложенный на YouTube, приобрёл огромную популярность во многих странах, в результате чего Хиль стал известен как «мистер Трололо». Этот «древний» киноролик является, скорее всего, фрагментом киноплёнки, снятой на гастролях в Швеции в 1976 году. Клип породил множество пародий.

Эдуард Хиль участвовал в концертах вплоть до своей болезни в апреле 2012 года, от которой он так и не оправился. 28 мая 2012 года стало известно, что Хиль находится в тяжёлом состоянии в реанимации Мариинской городской больницы в Санкт-Петербурге. По данным прессы, у певца произошёл инсульт, и он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Госпитализирован Хиль был ещё 8 апреля. Эдуард Хиль умер в Санкт-Петербурге в НИИ имени Поленова полвторого ночи 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

1938

Маргарита Николаевна Суворова

русская эстрадная певица ("Якутяночка", "Купите фиалки", "Мишка"). Родилась в селе Зура, Удмуртия. Народная артистка Удмуртии (1974), заслуженная артистка Якутии (1980), заслуженная артистка России (1983). Лауреат Всероссийкого конкурса артистов эстрады (1960). С шести лет выступила в Ижевском оперном театре в роли русалочки в опере «Русалка». С 1966 г. солистка Москонцерта. Исполняла песни композитора А.Фаттаха ("Лебеди-березы", "На Оленьей улице", "Вологодские страдания"), а также романсы С.В.Рахманинова, народные удмуртские, татарские, тувинские песни

1988

Алекса

участница "Фабрики звезд-4"

1945

Ксения Львовна Рябинкина

актриса. Солистка балета Большого театра. Окончила Московское хореографическое училище при Большом театре в 1964 году. С 1964 по 1985 год - солистка балета Большого театра. Танцевала сольные партии в балетах - "Гусарская баллада" (Жермон), "Чиполлино" (Графиня Вишня), "Дон-Кихот" (Болеро) и др.

1899

Александр Сергеевич Степанов

российский хоровой дирижер, заслуженный артист РСФСР (1940). Хормейстер Оперной студии Большого театра (1921-1925), Большого театра (1930-1937), Музыкального тетра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (с 1938; 1950-1959 гг. - главный хормейстер). В 1942-1949 гг. художественный руководитель Республиканской русской хоровой капеллы.

1884

Жорж (Георгий Иванович) Питоев

актер, режиссер, художник. Родился в Тифлисе. Из богатой торгово-промышленной армянской семьи. Дед получил дворянство, отец – директор и режиссер Тифлисского театра, дядя основал в Тифлисе Артистический кружок. Рано познакомился с театральной жизнь Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга. Большое влияние на него оказал Московский Художественный театр. Первые сценические опыты Питоева были в Русском Артистическом кружке, который его отец создал в Париже. В 1894–1902 учился в тифлисском Техническом училище, в 1902–1905 – в Московском университете и Институте путей сообщения, с 1905 – на юридическом факультете Сорбонны. В 1908, по возвращении в Россию, сблизился с В.Ф.Комиссаржевской, обратившей внимание на его актерский талант. Через нее познакомился с Н.Евреиновым, Ф.Комиссаржевским, К.Марджановым, А.Таировым, поэтами-символистами. В 1910 – актер и режиссер Первого передвижного драматического театра П.Гайдебурова и Н.Скарской. Освоил профессию художника-декоратора, механика сцены. В 1911 прошел курс ритмики в школе Э.Жак-Далькоза в Хеллерау (Германия). В 1912 организовал «Наш театр» (Петербург) как театр автора-драматурга; в афишах не указывалось имя постановщика. Уехал в Париж в 1913; в Россию не вернулся из-за начавшейся Первой мировой войны. В 1914 познакомился с Людмилой Смановой, на которой женился летом 1915. После свадьбы супруги переехали в Швейцарию. Давал благотворительные спектакли в пользу русских пленных на русском языке, вскоре перешел на французский. Дебют Питоева-актера на французском языке – Гедда Габлер Ибсена. В 1918 была создана Первая компания Питоева, в 1919 названная Театром Питоева. Театр давал спектакли в пригороде Женевы, по разным городам Швейцарии; три раза гастролировал в Париже. В 1922 Театр Питоева переехал в Париж, в 1923 труппа совершила первое турне по европейским странам. В 1924 была создана Вторая компания Питоевых. Вместе с Ш.Дюлленом, Л.Жуве, Г.Бати Питоев участвовал в образовании «Картеля четырех» (1927). Среди постановкок Питоева с 1908 по 1912 (до открытия «Нашего театра») – Дни нашей жизни, Жизнь человека, К звездам, Черные маски Л.Андреева; Женитьба Фигаро, Виновная Мать П.Бомарше; Парижанка А.Ф.Бека; Жизнь есть сон П.Кальдерона; Женитьба Н.Гоголя; Одинокие Г.Гауптмана; Борьба за престол Х.Ибсена; С любовью не шутят А.Мюссе; Лес А.Н. Островского; Романтики Э.Ростана; Анатоль А.Шницлера; Виндзорские насмешницы У.Шекспира; Антигона Софокла; Свадьба Кречинского А.Сухово-Кобылина; Чужой хлеб И.Тургенева; Иванов, Вишневый сад, Медведь А.Чехова; Плоды просвещения Л.Толстого; Герцогиня Падуанская О.Уайльда и др. В «Нашем театре» в 1913 Питоев поставил спектакли Русалка, Пир во время чумы, Моцарт и Сальери А.Пушкина, Сганарель Мольера, Кандида Б.Шоу, Арлекин, слуга двух господ К.Гольдони, Бедность не порок А.Островского, Дикая утка Ибсена, Последние Маски Шницлера, Попутчик В.Брюсова, Король Лир Шекспира, Василиса Мелентьева Островского, У врат царства К.Гамсуна, Шлюк и Яу Гауптмана, Жизнь Авдотьи Е.Чирикова и др. Театр Питоева открыл французской публике Чехова. Пройдя путь от реализма к экспрессионизму, Питоев стремился выявить в классической пьесе, «что именно в ней есть ценного для духа нашей жизни». Питоев сам оформлял большинство своих спектаклей, наиболее выразительной и интересной была сценография шекспировских постановок. Умер Питоев в Бельвю (Швейцария) 17 сентября 1939 года.

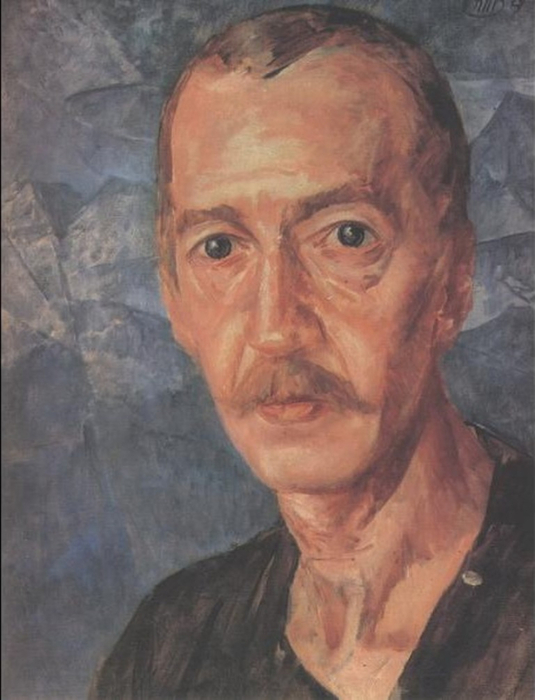

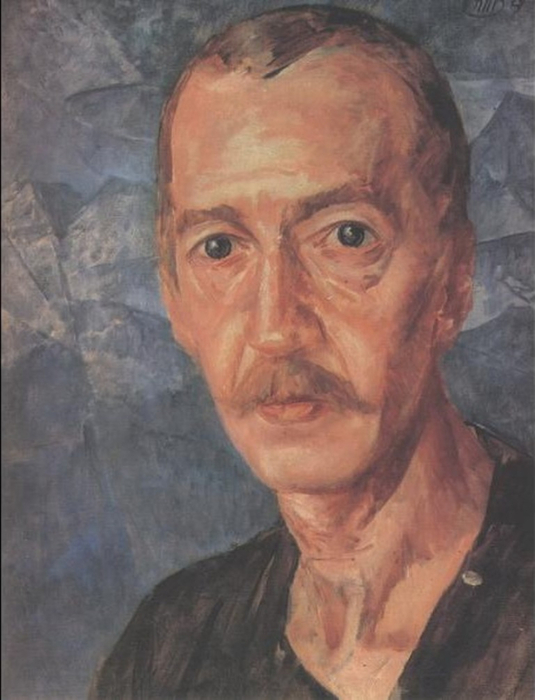

1875

Евгений Евгеньевич Лансере

советский график и живописец, народный художник РСФСР (1945). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Родился в Павловске. Сын известного скульптора Е.А.Лансере, брат художницы З.Е.Серебряковой, племянник основателя и идеолога объединения «Мир Искусства» А.Н.Бенуа. Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии. С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Санкт-Петербург, где посещал классы Я.Ф.Ционглинского, Н.С.Самокиша, Э.К.Липгарта. С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф.Каларосси и Р.Жюльена. С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток. В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах. 1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны. 1917—1919 годы провёл в Дагестане. В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А.И.Деникина (ОСВАГ). В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис. С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом. С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ. В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии. В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде. Е.Е.Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4). Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн. В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков: картины «Партизаны Кавказа» и «Встреча комсомольцев с крестьянами Крыма» в фойе Дворца культуры «Железнодорожник», начало 1930-х годов, Харьков; росписи залов Казанского вокзала, темпера, силикатные краски, 1933—1934 и 1945—1946; гостиница «Москва», темпера, 1937 (в Москве); плафоны в особняке Г.Тарасова в Москве; Памятный зал в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Кутаиси: «Юлий Цезарь» У. Шекспира, 1924; «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1938, — в Малом театре в Москве; "Барышня-крестьянка, 1946 — Большой театр.

Признание и награды: Сталинская премия второй степени (1943) —за большие достижения в искусстве; народный художник РСФСР (1945); два ордена и медали.

1876

Сергей Дмитриевич Мстиславский (псевдоним; настоящая фамилия - Масловский; клички -Бахарь, Белозерский, Бирюк, Северный, С.Дмитриев, С.М., С.Д., С.М-ский, Сергей)

русский советский писатель, публицист, революционный и общественный деятель, член Партии социалистов-революционеров, участник Революции 1905 года.

Родился в Москве, в дворянской семье известного военного историка и профессора истории военного искусства Военной академии генерал-майора-омича Дмитрия Фёдоровича Масловского. Учился в первой Московской частной гимназии Ф.И.Креймана, в гимназии при историко-филологическом институте в Санкт-Петербурге. В 1896 участвовал в антропологической экспедиции в Таджикистан. В 1901 году окончил Санкт-Петербургский университет, естественное отделение физико-математического факультета; сдавал государственные экзамены экстерном, так как был отчислен в 1899 г. за участие в весенних студенческих беспорядках. Работал библиотекарем в Академии Генерального штаба. С 1904 — в партии эсеров. Один из руководителей военной ложи ВВНР. В 1905 — председатель Боевого рабочего союза, член ЦК Всероссийского офицерского союза после реорганизации Военного союза, участвовал в подготовке вооружённого восстания в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Находился в заключении в Петропавловской крепости 1910—1911.

Его авторству приписывается книга о карбонариях «Италианские угольщики начала XIX века», изданная под именем Евграфа Сидоренко (также авторство приписывается Виктору Петровичу Обнинскому).

В Февральскую революцию — в штабе восстания; как комиссар Петроградского Совета был командирован для ареста Николая II и его семьи. После ареста императора отказался от должности комиссара по содержанию под стражей членов императорской фамилии. При расколе партии эсеров вошёл в ЦК левых эсеров. Был членом советской делегации на переговорах о мире в Брест-Литовске (см. Брестский мир). После убийства Мирбаха вышел из партии левых эсеров и вошёл в ЦК украинских боротьбистов. С 1921 — беспартийный.