-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения дом-музей живопись заметка и фотоподборка звездные истории зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей романсы российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция французский композитор храм художник художники чайковский п и юбилей

-Рубрики

- история (2308)

- Жизнь Замечательных Людей (527)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (161)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2093)

- Люди России (477)

- По городам и весям (255)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1866)

- Классическая музыка (1061)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (240)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (77)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (991)

- Окружающая среда (141)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (288)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

20 августа родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1918

Ружена Владимировна Сикора

популярная советская эстрадная певица чешского происхождения. Народная артистка Российской Федерации.

Ружена Сикора родилась в Новороссийске в семье чешского музыканта, оперного певца Владимира Сикоры и с трёхлетнего возраста стала принимать участия в домашних концертах. С девяти лет Ружена обучилась игре на фортепиано и стала аккомпанировать отцу, певшему баритональным басом, а затем и сама начала исполнять популярные песни. После смерти отца восемнадцатилетняя девушка, которой пришлось зарабатывать на жизнь тяжёлым трудом на цементном заводе, не оставила музыкальных занятий и принимала активное участие в культурной жизни Новороссийска. Талант Ружены не остался без внимания городских властей, и она получила направление в музыкальное училище Ростова-на-Дону, которое окончила в 1941 году.

Ещё студенткой Сикора стала солисткой оркестра Северо-Кавказской железной дороги под руководством Дмитрия Воронина и во время летних каникул много выступала в различных концертах, покоряя публику умением не только спеть, но и сыграть песню. Её возросшее мастерство было по достоинству оценено известным советским пианистом, дирижёром и композитором А.Н.Цфасманом, после выступления в Баку пригласившим певицу работать в своём джазовом коллективе: уже в мае 1941 года они вместе выступали на площадке Зелёного театра Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

В годы Великой Отечественной войны Ружена Владимировна выступала с песнями в осаждённой Москве, перед ранеными в тыловых госпиталях и бойцами на передовой. В послевоенные годы популярность певицы, в 1946 году добившейся успеха на II Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, стала всенародной: она продолжала быть солисткой джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета, которым руководил Александр Цфасман и одной из первых в стране включила в свой репертуар песни на языках народов мира, в том числе джазовые стандарты и вечнозеленые темы в стиле свинг. После расформирования оркестра в 1947 году Сикора сотрудничала с симфоджазом театра «Эрмитаж», а также выступала с сольными концертами, исполняя новые песни, написанные для неё Богословским, Блантером, Фрадкиным, Молчановым, Слоновым.

Она первая исполнительница "Ласковой песни" М.Фрадкина, песен из "Сюиты для джаза" М.Блантера, "Вот солдаты идут" К.Молчанова и его же студенческих "Огоньки" и "Все мечты сбываются", вальса И.Дунаевского "Воспоминания", "Где б ты ни был, друг мой" В.Мурадели и "Я жду тебя" С.Агабабова.

Не прекращая концертной деятельности, она совершенствовала своё вокальное мастерство в Гнесинском училище. Только тяжёлая травма, полученная в автомобильной катастрофе, вынудила артистку принять решение покинуть эстраду, однако Ружена Сикора занималась преподаванием, участвовала в воспитании молодых артистов вокального жанра в певческой школе при Центральном Доме работников искусств в Москве.

В 1993 году её заслуги были отмечены присвоением почётного звания Народной артистки Российской Федерации.

Апрельской весной 1968 года на дно Черного моря к подножию Суджукского маяка, что вблизи Новороссийска, комсомольцы города опустили капсулу-контейнер с посланиями потомкам XXI века. Среди других документов, отправленных в будущее, письмо, написанное по просьбе молодых горожан их землячкой, и пластинка с записью "Новороссийского вальса" композитора Девятковича в исполнении Ружены Сикоры.

1937

Андрей (Андрон) Сергеевич Михалков-Кончаловский

русский кинорежиссер, сценарист. Народный артист России (1980). Родился в Москве. В 1957–1959 учился в Московской Государственной консерватории. В 1965 окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма) и начал работать как режиссер на «Мосфильме».

Первая самостоятельная полнометражная постановка – Первый учитель по Ч.Айтматову (премия за лучшую женскую роль Международного кинофестиваля в Венеции, 1966; премия МКФ в Йере, 1967). Михалков-Кончаловский плодотворно работает как сценарист, создавая сценарии к своим фильмам, а также к картинам других режиссеров (в частности, к Андрею Рублеву А.Тарковского). В 1967 Михалков-Кончаловский поставил в стилистике «документального реализма» деревенскую драму История Аси Клячиной, создал яркие кинематографические аналоги произведений И.С.Тургенева (Дворянское гнездо) и А.П.Чехова (Дядя Ваня, приз МКФ в Сан-Себастьяне, 1971).

В 1970-е годы он ставит поэтическую драму о современной молодежи Романс о влюбленных (главный приз МКФ в Карловых Варах, 1974). Непростой по жанровым координатам фильм, основанный на противопоставлении «романтической» и «реалистической» частей, несколько лет работает над эпопеей Сибириада (приз жюри МКФ в Канне, 1978). Режиссер был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Становится первым советским режиссером, выехавшим для работы в Голливуд. В США Михалков-Кончаловский был вынужден работать в традициях голливудского «мейнстрима», отдавая приоритет сюжетной занимательности перед «психологией», После конфликта с продюсерами на съемках фильма Танго и Кэш режиссер был вынужден досрочно расторгнуть контракт.

По возвращении в Россию новым героем фильма Михалкова-Кончаловского (поставленного в копродукции с США и Италией) стал киномеханик, обслуживающий просмотры Сталина и его ближайшего окружения (Ближний круг).

В конце 1990-х годов Михалков-Кончаловский экранизировал для американского телевидения древнегреческий эпос Одиссея, выпустил две книги мемуаров, занимался постановкой масштабных театрализованных действий и оперных спектаклей (Евгений Онегин и Пиковая дама в «Ла Скала»). В 2002 снял фильм Дом дураков, а в 2007 вышла картина Глянец.

1932

Василий Павлович Аксенов

советский русский писатель. Родился в Казани в семье партийного работника. Родители были репрессированы, и до 16 лет Аксенов воспитывался в детском доме, затем у тети. Жил в Магадане, где находилась на поселении его мать, Евгения Гинзбург, автор книги Крутой маршрут.

В 1956 Аксенов окончил Ленинградский медицинский институт, работал врачом. Печататься начал в 1959, известность приобрел после публикации в журнале «Юность» повести Коллеги (1960), по которой вскоре был снят кинофильм. Коллеги. Написанные в начале 1960-х повести Звездный билет (1961), Апельсины из Марокко (1963), рассказы Местный хулиган Абрамашвили (1963), Товарищ красивый Фуражкин (1963), Жаль, что вас не было с нами (1965) и др. сделали Аксенова ярким представителем литературного направления, обозначенного критикой как «молодежная проза»- Повесть Апельсины из Марокко, Затоваренная бочкотара (1968) герои, «Поиски жанра (1972).

В 1972 Аксенов совместно с Д.Горчаковым и Г.Поженяном написал пародию на шпионский боевик Джин Грин – неприкасаемый. В 1976 Аксенов перевел с английского роман Э.Л.Доктороу Рэгтайм. Главный герой романа Ожог (1975) Критики называли Ожог лирическим произведением, своеобразным плачем писателя по ушедшей молодости. Лирическое, романтическое начало определяет и тональность романа Остров Крым (1979). В основе сюжета лежит вымышленное стечение обстоятельств, вследствие которого Крым после революции не был завоеван Красной Армией, где развивается капитализм по-русски: с мощной экономикой, свободой слова и демократией. Несмотря на это, главным героем романа, журналистом Лучниковым, овладевает идея Общей Судьбы с Россией, осуществление которой приводит к приходу в Крым советских войск.

В 1979 Аксенов стал одним из организаторов и авторов бесцензурного литературного альманаха «Метрополь». В том же году вышел из Союза писателей СССР. В июле 1980 он временно выехал в США, где узнал о том, что его с женой лишили советского гражданства.

Аксенов поселился в Вашингтоне, стал преподавателем университета. Выступая в 1989 в американской резиденции Спасо-Хаус в Москве, Аксенов так объяснил влияние эмиграции на творческую судьбу писателя: «Ты сам являешься носителем того, что необходимо для литературы: пограничной ситуации». В США Аксенов написал по-английски роман Желток яйца (1989), который впоследствии перевел на русский язык.

В январе 2008 года Василий Аксенов перенес инсульт. У него отнялась правая часть тела, нарушилась речь. Дважды писателя оперировали, но его состояние оставалось тяжелым. Больше года он практически провел в больнице. Он скончался 6 июля 2009 года.

1906

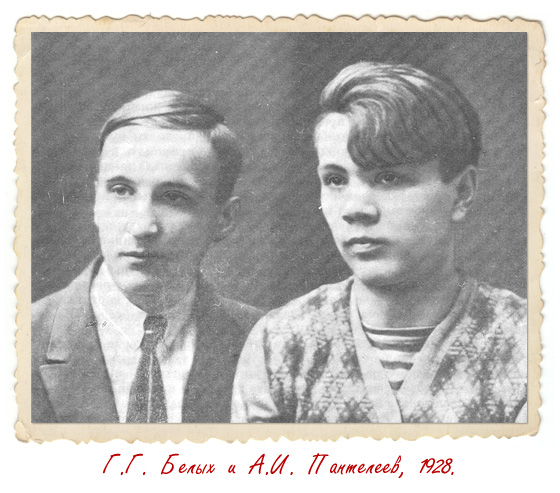

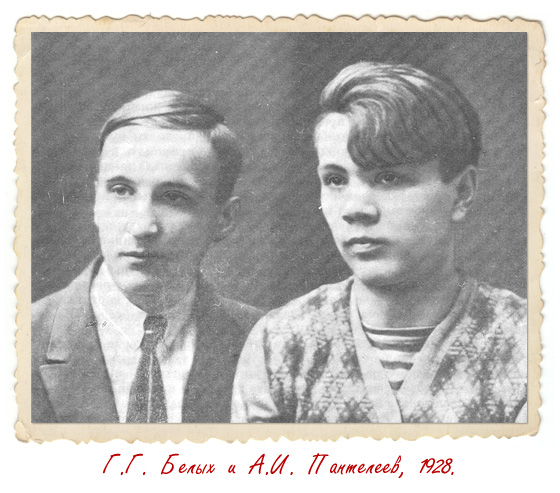

Григорий Георгиевич Белых

советский писатель, один из авторов книги «Республика Шкид» (совместно с Л.Пантелеевым) и других. «Республика Шкид» появилась в начале 1927 года и сразу же сделала известными молодых начинающих авторов, одному из которых (Г.Белых) едва исполнилось двадцать, а другому (Л.Пантелеев) не было и девятнадцати. Говоря о тех временах, Маршак первым делом обращал внимание на то, какими юными были создатели книги, вошедшей в классику детской литературы, как свежи и непосредственны были их воспоминания о «шкидском» житье-бытье. «К тому времени, — читаем мы в повести, — у Гришки выработались свои взгляды на жизнь. Он стал какой-то холодный ко всему, ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои четырнадцать лет, как взрослый, а правилом себе поставил: “Живи так, чтоб тебе было хорошо”. Таким пришёл Гришка в Шкиду». О Гришкином, то есть, как нетрудно догадаться, о своём детстве Григорий Белых рассказал в отдельной от «Республики Шкид» повести «Дом весёлых нищих», где Гришка стал Романом Рожновым. «После “Дома” Белых написал ещё несколько книг для детей, — вспоминал его друг и соавтор Л.Пантелеев, — в том числе историко-революционный роман “Холщовые передники” и два небольших сборника “шкидских” рассказов».

Он прожил чуть больше тридцати лет. Летом 1938 года его не стало.

1941

Владимир Александрович Щербак

приморскийо писатель. Родился в г. Хабаровске, но с детских лет живет во Владивостоке. Начал работать с 16 лет. Был слесарем на Дальзаводе, печатником, служил на флоте. После окончания ДВГУ работал учителем, журналистом газеты “Красное знамя”.

Первый рассказ был опубликован в 1962 г. в газете “Тихоокеанский комсомолец”. В 1969 г. в сборнике “Далеко у Тихого” были напечатаны рассказы “Сережа + Саша”, “Волшебная ручка”. В.А.Щербак один из немногих писателей, пишущих для детей. Его книги “Андрейкин цирк” и “Димка – островитянин” вышли в Дальневосточном книжном издательстве.

В 1980 г. в серии “Молодая проза Дальнего Востока” выходит роман “Буревестники”, посвященный восстанию матросов и солдат во Владивостоке в 1907 г. Повесть “Улыбка – флаг корабля” (1985) о нелегком труде моряков. Основой повести “Легенда о рыцаре тайги” (1989) послужили факты биографий М.И.Янковского и Ф.К.Гека. В повести “Юнгу звали “Спартак” (1989), действие которой происходит в годы войны, в образе главного героя писатель увековечил юнг Дальневосточного пароходства. В

1998-1999 г.г. вышли в свет две историко-приключенческие повести – “Вор и сыщик”, посвященная событиям, имевшим место на Руси в середине ХVIII в. и “Диссидент Котошихин” - о русском дипломате и его необычайной судьбе. В серии популярных очерков “50 знаменитых гостей Владивостока” писатель рассказал о посещении города различными известными людьми. Далее вышли в свет сборник повестей, рассказов, юморесок “Сентиментальный китобой” (2000), роман-коллаж “Малая война” (2003), посвященный событиям 1938 г. на Хасане, историко-приключенческая повесть “Убийцы” (2004).

В.А.Щербак – член Союза Российских писателей с 1990 г.

1923

Вильям Васильевич Похлебкин

советский, российский учёный, историк, географ, журналист и писатель. Автор известных книг по кулинарии.

Знаток истории дипломатии и международных отношений, геральдики и этнографии. Вильям Васильевич был сыном русского революционера Василия Михайловича Михайлова (партийная кличка — Похлёбкин). Имя сыну отец дал в честь Вильяма Шекспира.

Вильям Васильевич участвовал в Великой Отечественной войне в качестве рядового. После увольнения поступил в Московский государственный университет на факультет международных отношений (позднее МГИМО). Затем учился в аспирантуре в Институте истории Академии Наук (с 1949 по 1952 годы). Являлся действительным членом Российского географического общества с 1952 года, кандидатом исторических наук и научным сотрудником Института истории с 1953 по 1963 годы.

Похлёбкин основал журнал «Скандинавский сборник» и был его главным редактором с 1955 по 1961 годы. С 1962 года он был членом редакторского совета журнала Scandinavica, сотрудничал с другими изданиями.

В 1977 году Польша заявила свои права на изобретение водки и, следовательно, на эксклюзивное использование этого термина для своей водочной продукции. Похлёбкину, к которому обратились за консультацией, удалось доказать, что в Польше водка появилась даже раньше, чем утверждалось, однако в России ещё на 100 лет раньше, чем в Польше. В итоге, международный арбитраж отклонил претензии Польши.

Похлёбкин был автором свыше 50 книг и большого числа статей. Долгое время его книги оставались неопубликованными, большинство было напечатано после распада Советского Союза. Опубликованные одновременно, они дали повод предположению, что «Похлёбкин» — псевдоним целой артели писателей.

В 1993 году Вильям Васильевич Похлёбкин был награждён международной премией Ланге Черетто (Langhe Ceretto Prize) за выдающиеся книги в области кулинарии, присуждаемой винным заводом братьев Черетто на основе рекомендаций интернационального жюри кулинаров Англии, Франции, Германии и Италии. Похлёбкин стал лауреатом этой премии, в частности, как автор книги «История водки».

Вильям Васильевич был найден убитым в своей квартире в Подольске, где он жил в последние годы один. Смерть произошла между 27 и 31 марта 2000 года. Похлёбкин всегда носил с собой, по аpмейской пpивычке, заточкy, котоpой и был yбит. Тело было обнаружено Боpисом Пастеpнаком, главным редактором издательского дома «Полифакт», который был обеспокоен задержкой подготовки книги «Кухня века» и приехал из Москвы в Подольск, так как Похлёбкин не явился на запланированную встречу и не отвечал на телеграммы. Он же yговоpил милицию взломать двеpи.

По другой версии милицию вызвали соседи. Убийство осталось нераскрытым. Предположительно, оно связано с ценной коллекцией книг и исторических документов, хранящейся в квартире Похлёбкина, однако со слов родственников ничего из квартиры не пропало, так что убийство с ограблением никак не связанно, связь скорее с его трудами. Похоронен 15 апреля 2000 года.

После смерти В.В.Похлёбкина осталось большое количество неопубликованных книг по скандинавской тематике. Похлёбкин широко известен, в частности, благодаря его кулинарным книгам, которые, несмотря на некоторую предвзятость, являются увлекательными и содержат множество исторической и интересной малоизвестной информации. Книги о кулинарии «Тайны хорошей кухни» и «Национальные кухни наших народов» пользуются особой популярностью и почтением у кулинаров-любителей. Некоторые даже называют его «кулинарным Менделеевым». Книга о чае — «Чай: Его типы, свойства, употребление» — почитается многими любителями этого напитка. Книга «История водки» была переведена на английский язык и известна во всём мире (A History of Vodka)

1953

Владимир Петрович Вишневский (Гехт)

поэт Русского Дорубежья, выразитель дум и чаяний наиболее незащищенных в сексуальном отношении слоев населения, то есть мужчин и женщин. Отец советского Одностишия и соответственно школы в постсоветский период. Родился в Москве, в семье инженера-ракетчика. С детства был склонен к художественным занятиям, в первом классе писал прозу. Правда, были и другие увлечения: с 13 лет возмечтал стать криминалистом. Серьезно готовился к будущей профессии, читал литературу, даже научился брать отпечатки пальцев. Но потом этот интерес заглох, в 15 лет начал писать стихи, как многие в этом возрасте. После школы пытался поступить в Литинститут, но провалился, и окончил литературный факультет Московского областного педагогического института имени Крупской (МАЛИ). После института год отслужил солдатом в армии в Ленинакане. В 1981 году ушел с работы, вступил в профкомитет литераторов и на вольных хлебах занимался только литературой. Стал пробиваться, бить в одну точку и лишний раз убедился, как важно выполнять завет Воланда: "Никогда ничего не просите... Сами придут и все дадут".Сейчас он действительный член Российской Академии юмора, Лауреат профессиональной премии "Золотой Остап". В издательстве "Подкова" выходит его новая книжка "Басни о Родине", а в "Вагриусе" в "Золотой серии сатиры и юмора" вышло небольшое "Избранное".

1947

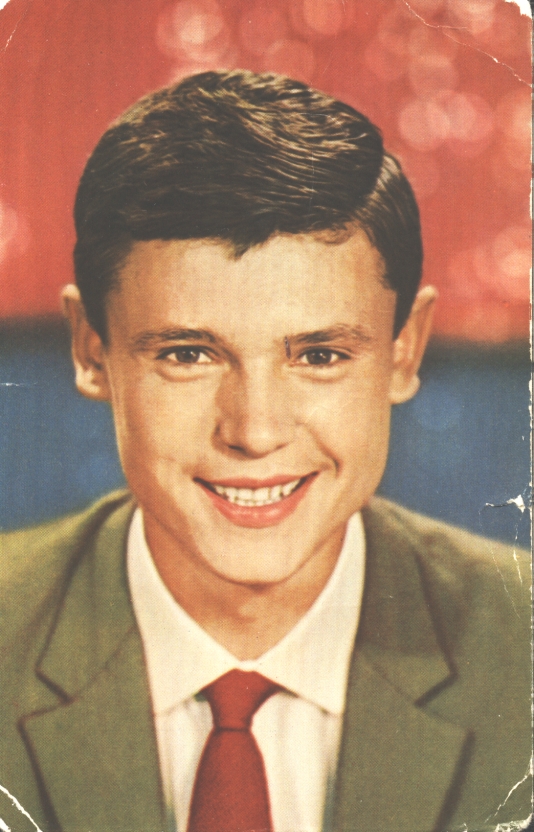

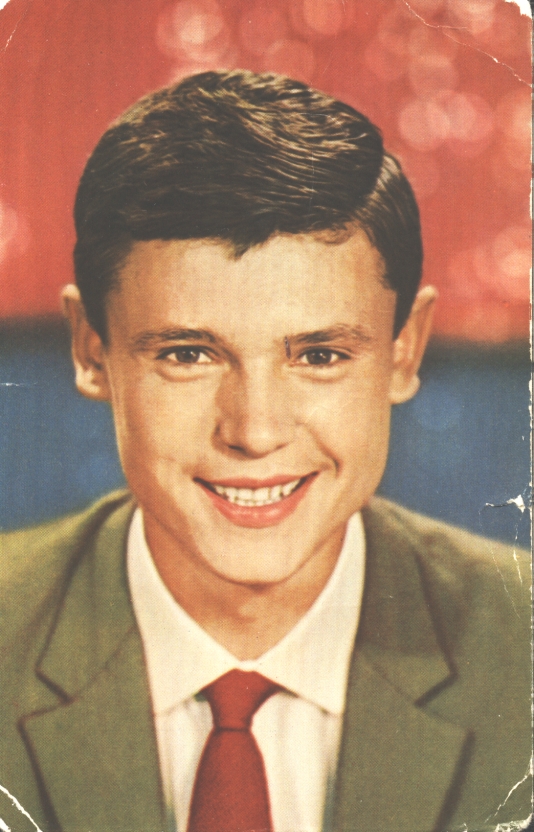

Борис Васильевич Токарев

российский актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель студии "Дебют" при "Мосфильме", вице-президент Гильдии актеров кино России, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Родился в селе Киселево Калужской области. Окончил актерский (1969, мастерская Б.Бибикова и О.Пыжовой) и режиссерский (1977, мастерская С.Герасимова) факультеты Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1960-1961 играл на сцене Московского драматического театра.

Снимался в фильмах "Два капитана", "Верность", "А зори здесь тихие...", "Ангел мой", "Сто дней после детства", "Горячий снег" (Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, 1975).

Поставил фильмы "Нас венчали не в церкви", "Площадь Восстания", "Ночной экипаж", "Отшельник"

1949

Иосиф Иосифович Кошелевич

актёр. В 1973 году окончил Высшее театральное училище имени М.Щепкина. Шестнадцать лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна (Азербайджан, Баку), со временем став одним из ведущих актеров труппы. В числе лучших ролей Иосифа Кошелевича : Валентин ('Валентин и Валентина' М.Рощина, 1973), Шируйе ('Фархад и Ширин' С.Вургуна, 1976)

1952

Любовь Николаевна Фоминых

балерина, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Всесоюзного конкурса. В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище (педагог Л.П.Сахарова), работала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей балериной труппы. В 1976 году получила первую премию Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве. Л.Н.Фоминых вошла в книгу "Вступление в балет" как одна из звёзд пермского балета. А пермский балет, как известно, это пермское чудо. Этому чуду посвятил своё стихотворение прекрасный пермский поэт Владимир Радкевич. Он так и назвал своё стихотворение "Пермский балет". И завершает его словами:

"Ухожу я отсюда,

Сказкой жизни согрет,

Здравствуй, русское чудо,

Здравствуй, Пермский балет!

1975

Максим Вениевич Коновалов

российский актер. B 1999 г. окончил BTУ имени M.C.Щeпкинa. Снимался в эпизодических ролях в фильмах «Какая чудная игра», «Любить по-русски», «Грешные апостолы любви», «Мелкий бес», «Не послать ли нам гонца?». Сыграл в фильмах «Хоровод» (1993, режиссер В.Кучинский), «Роковые яйца» (1994, режиссер С. Ломкин), «Сыщик с плохим характером» (2001). Спектакли: «Доходное место» (1998, Малый Театр), «Учитесь водить автомобиль заочно» (1999, Театр имени Ермоловой), «Оскар» (2003, «Империя звезд»).

1897

Татьяна Николаевна Струкова

российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1952). В 1918 г. окончила Театральную школу имени Комиссаржевской (на сцене Московского театра имени Комиссаржевской с 1915), в 1919-1922 гг. в Первом детском театре. В 1926 г. окончила Студию импровизации в Москве. В 1930-1937 гг. в Театре Радиоцентра, в 1937-1941 гг. и с 1945 г. в Центральном детском театре (в 1942-1944 гг. во Фронтовом театре Всероссийского театрального общества).

Среди ролей: Баба-Яга («Баба-Яга - костяная нога» С.Г.Розанова), Тереза («Созвездие гончих псов» по К.Г.Паустовскому), Горе-злосчастье, Баба («Сказки» С. Я. Маршака), бабушка Тафаро («Город мастеров» Т.Г.Габбе), Коза («Кошкин дом» Маршака), Атаманша («Снежная королева» Е.Л.Шварца), Мигачева («Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Н.Островского), Вера Николаевна, Елизавета Максимовна («Ее друзья», «Страница жизни» В.С.Розова), фрау Вурст («Я хочу домой» С.В.Михалкова), Мавра («Мертвые души» по Н.В.Гоголю), Хлестова («Горе от ума» А.С.Грибоедова), тетя Полли («Том Сойер» по М.Твену), черепаха Тортилла («Золотой ключик» по А.Н.Толстому), Кашкадамова («Семья» И.Ф.Попова), Мантхара («Рамаяна» Н.Р.Гусевой), Старуха («Сказки Пушкина»), Пружанская («Жил-был тимуровец Лаптев» А.Г.Хмелика), Аграфена («Враги» М.Горького)

1900

Григорий Павлович Кириллов

актёр. Народный артист РСФСР (1954).

Окончил режиссёрские курсы (1921) и Театральный техникум (1924) в Ростове-на-Дону. Сценическую деятельность начал в 1922 в Театральной мастерской там же [первая роль - Доблеман ("Волчьи души" по Дж.Лондону)]. Был одним из организаторов ростовского 1-го Передвижного рабочего театра (1924). В 1926-1930 играл в Московском театре импровизации "Семперанте"; роли: Манухин ("Головоногий человек" по Гладкову) и др.

Умер в 1977 году.

1971

Станислав (Стас) Михайлович Костюшкин

русский певец, участник группы "Чай вдвоем". Родился в Одессе. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Его отец замечательный саксофонист Михаил Костюшкин. Дебют Станислава Костюшкина и Дениса Клявера состоялся 20 декабря 1994 г. в Санкт-Петербургском Дворце молодежи, на открытии филиала радиостанции "Европа плюс". Мужской вокальный дуэт звучал на тот момент свежо и необычно. Первый альбом "Я не забуду" был выпущен в том же году.

1949

Фил Лайнотт (Phil Lynott)

ирландский вокалист, автор песен и бас-гитарист группы «Thin Lizzy». Он ушёл очень рано – 4 января 1986 года Фила не стало. Но осталась замечательная музыка одного из самых популярных музыкантов из Ирландии, где его очень любят

и в 2005-м году в Дублине на Harry Street установили бронзовый бюст Фила Лайнотта.

1813

Владимир Александрович Соллогуб

русский писатель, граф, внук переселившегося в Россию литовско-польского вельможи Соллогуба Ивана Антоновича из литовского рода Соллогубов. Дядя художника Ф.Л.Соллогуба.

Родился в Санкт-Петербурге. Происходил из аристократической семьи, сын Александра Ивановича Соллогуба (1787—1843) от его брака с фрейлиной Софьей Ивановной Архаровой (1791—1854), дочерью генерала И.П.Архарова.

Получил хорошее домашнее воспитание на французский лад, подолгу проживал за границей. Родители мечтали о дипломатической карьере сына; в 1829 году его определили в Дерптский (ныне Тартуский) университет, курс которого будущий писатель окончил В 1833 году. Поступив в Министерство иностранных дел, какое-то время состоял при Венском посольстве, затем служил в Министерстве внутренних дел.

Литературно-артистические интересы в Соллогубе преобладали, чему способствовали родственные связи с известным музыкальным домом графа М.Ю.Виельгорского — он был женат на его дочери, Софье Михайловне. В 1840-х годах близко общался с В.Г.Белинским, часто бывал в кружке Белинского.

Умер в Гамбурге 17 июня 1882 года. Похоронен на Донском кладбище в Москве. Был дважды женат: жена с 13 ноября 1840 года Софья Михайловна Виельгорская (1820—1878), фрейлина, младшая дочь графа Михаила Юрьевича Виельгорского (1788—1856) и Луизы Бирон (1791—1853), племянницы последнего курляндского герцога Петра Бирона. «Прекрасная, идеальная женщина» — так о Софье Михайловне отзывались современники. Была воспета Лермонтовым, любимая Гоголем и Жуковским. Она, по словам мужа, «понимала и ценила искусства, и сама была одарена редкими музыкальными способностями, и прекрасно также рисовала». Хотя она «сызмала жила в свете, не любила его», все свое время она посвящала воспитанию детей. Брак не был счастливым и последние годы супруги жили отдельно.

Сочинения: Соллогуб является автором «светских» повестей, очерков, водевилей, воспоминаний. В 1837 году В.А.Соллогуб дебютировал в «Современнике»; с 1839 печатался в «Отечественных записках». В главном сочинении Соллогуба — повести «Тарантас. Путевые впечатления» (1845) — включена заключительная глава «Сон», представляющая собой утопию: во время путешествия по России старого крепостника и молодого славянофила их тарантас вдруг превращается в фантастическую птицу и несёт героев над преображенной страной, где всё находится в идеальном порядке и полном благополучии

1847

Болеслав Прус ( (Bolesaw Prus; псевдоним, настоящее польское имя - Александер Гловацкий, Aleksander Gowacki)

польский писатель.

Родился в Грубешове, близ Люблина, в семье обедневшего шляхтича. Рано осиротел. Участвовал в Польском восстании 1863 года. Был ранен, взят в плен российскими войсками и после лечения в госпитале отпущен. В 1864 арестован и заключён на три месяца в тюрьму.

По окончании лицея в Люблине поступил на физико-математический факультет Главной школы в Варшаве (1866—1868). Оставив учёбу из-за материальных трудностей, пробовал учиться в Училище сельского и лесного хозяйства в Пулавах, но вскоре вернулся в Варшаву. В печати дебютировал в 1872. Сотрудничал в варшавских газетах (1874—1903). Был редактором журнала «Новины» («Nowiny»; 1882—1883), где публиковал собственные публицистические статьи.

Высоко ценил творчество русских писателей, особенно Л.Н.Толстого. Для газет написал большое количество фельетонов и хроник (свыше тысячи). Автор около сотни юмористических сценок и рассказов, написанных главным образом в молодости, рассказов с социальной проблематикой («Дворец и лачуга»; «Михалко», «Анелька», оба — 1880; «Антек», 1881). Широкую известность приобрели рассказы о детях («Сиротская доля», 1876). Автор повестей «Возвратная волна» (1880), «Форпост» (1885, русский перевод 1887). Болеслав Прус создал новый тип социально-психологического романа («Кукла», 1887—1889) — панорама жизни Варшавы в 1878—1879 и вместе с тем история трёх поколений польских идеалистов.

По роману поставлен одноимённый фильм «Кукла» Войцеха Ежи Хаса (1968) и телевизионный сериал (Польша, 1977).

Романы: «Порабощённые души» (Dusze w niewoli) (1877); «Анелька» (Anielka) (jako Chybiona powie w 1880; ostateczna wersja w 1885; zaliczana czsto do opowiada); «Форпост» (Placуwka) (отдельное издание 1886); «Кукла» (Lalka) (отдельное издание 1890); «Эмансипированные женщины» (Emancypantki) (отдельное издание 1894); «Фараон» (Faraon) (отдельное издание в 1897); «Дети» (Dzieci) (отдельное издание 1909).

1827

Шарль де Костер (Charles-Theodore-Henri De Coster)

бельгийский писатель, писал на французском языке.

Родился в Мюнхене, рос в Бельгии. В 1855 окончил Брюссельский университет. Служил в банке, преподавал в Военной академии, был одним из основателей еженедельника «Уленшпигель». В публицистике требовал признания права фламандского народа на самоуправление, остро выступал по социальным вопросам. Умер Де Костер в Икселе 7 мая 1879 года.

Работая над своей лучшей книгой Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке (La Légende de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Goedzak, 1867), Де Костер вдохновлялся патриотическими чувствами. Он надеялся, что воссозданное им героическое прошлое подвигнет бельгийцев на борьбу за будущее величие своего народа. Его герой, народный любимец Тиль Уленшпигель, проказник и балагур, стал символом сопротивления народных масс гнету и тирании.

Де Костер по примеру Ф.Рабле перелагал на старофранцузском языке средневековые предания Фландрии. Посмертно была напечатана историческая драма Стефания (Stephanie). Среди других его произведений – Цыгане (Les Bohémiens, 1868), психологический роман из современной жизни Свадебное путешествие (Le Voyage de noce, 1872), Женитьба Туле (Le Marriage de Toulet, 1879).

«Историческое значение “Легенды об Уленшпигеле” Шарля Де Костера огромно. Это произведение открыло бельгийцам новую родину. От поэмы Шарля Де Костера произошла бельгийская литература», — так писал Ромен Роллан о книге, которую не без оснований называют «бельгийской Библией».

На русском языке этот сборник появился довольно поздно — в переводах А.Даманской и З.Журавской он был впервые опубликован в Берлине в 1923 году. Спустя более чем полвека серия «Литературные памятники» подарила нам новое издание, включившее в себя четыре пленительные повести, вдохновлённые причудливыми сказаниями фламандцев и щедро украшенные собственной выдумкой Де Костера: «Братство Толстой морды», «Бланка, Клара и Кандида», «Сир Галевин» и «Сметсе Смее».

1827

Йозеф Штраус (немецкое имя - Josef StrauЯ)

австрийский композитор. Один из трёх сыновей известного композитора Иоганна Штрауса (старшего).

Родился в Вене. Йозеф был вторым ребенком в семье. Всего в семье было пятеро детей. Его отец, Иоганн Штраус (старший), практически не занимался воспитанием своих детей, так как постоянно гастроривовал по Европе. Но, единственное за чем он очень строго следил и того же требовал от своей жены Анны, это чтобы дети не сочиняли музыку и не учились играть на скрипке. Но, старший брат Иоганн, несмотря на запреты отца тайком учился играть на скрипке и пристрастил к этому и Йозефа. Йозеф не собирался становиться музыкантом, он учился в Венском политехническом институте. Получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца, на семейном совете в 1853 году было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями в Вене и сочинительством, то Йозеф должен подменять брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. С тех пор на афишах писали просто «Штраус» и публика не знала кого из братьев она будет слушать.

Йозеф был тоже очень талантливым скрипачом и дирижёром. Он писал вальсы, по стилю похожие на те, что сочинял брат Иоганн. Йозеф был романтик, поэт, он любил уединение и страдал приступами меланхолии. Когда брат Иоганн стал пропадать по полгода в России ему пришлось очень много работать и так как он был очень слабого здоровья, то в конце концов переутомился и его заменил третий брат Эдуард.

Когда интерес к России у Иоганна пропал, он стал туда отправлять с оркестром Йозефа. В одну из таких поездок в Россию музыканты оркестра по дороге взбунтовались и Йозефу пришлось быстро набрать новых. На репетиции в Варшаве оркестр сбился с ритма, и с Йозефом случился обморок. Он упал с эстрады в зал и получил сильнейшее сотрясение мозга. Его едва довезли до Вены, где он и умер 22 июля 1870 года.

Каждый год в Европе проходит «Штраус-фестивале» посвящённый творчеству Штраусов. Испания, Италия, Австрия, Португалия, Франция, Германия — наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами и ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижёров 19 века — Штраусов.

Написал много вальсов, среди которых: «Dorfschwalben aus Osterreich» («Деревенские ласточки из Австрии»); «Безумие»; «Моя жизнь - это радость и любовь»;«Акварели»;«Полька-пиццикато»; «Динамиды». Литература: Майлер Ф., И.Штраус. Москва, 1980

1860

Клара Пёльцль

мать Адольфа Гитлера, третья жена Алоиса Шикльгрубера.

Родилась в Шпитале. Дочь Иоганна Пёльцля и внучка Иоганна фон Непомука Гютлера. Ее детство прошло в обнищавшей крестьянской семье. В 15 лет ее взяли вести хозяйство в дом Алоиса Шикльгрубера, с которым, после смерти его второй жены, она вступила в брак 7 января 1885. От этого брака родилось пятеро детей, трое из которых (Густав, Ида и Эдмунд) умерли очень рано. В живых остались Адольф (1889-1945) и Паула (1896-1960). Клара Пёльцль была тихой простой и работящей женщиной, которой, несмотря на пристрастие ее мужа к алкоголю, удавалось безупречно вести домашнее хозяйство. Соседи говорили про нее, что не существовало "ничего на свете, что могло бы вызвать у нее улыбку". Адольф, которого она иногда называла "помешанным", был у нее любимым ребенком. Когда Адольфу едва исполнилось 15 лет, умер отец. Клара Пёльцль была вынуждена переехать с детьми в пригород Линца Урфар, где они жили на скромную пенсию, выплачиваемую за мужа. Будучи человеком очень набожным, она надеялась, что ее сын станет священником, однако в мечтах Адольф мыслил себя художником. Болевшая долгое время Клара Пёльцль умерла в Урфаре от рака 21 декабря 1908 года. Это явилось сильным ударом для Адольфа, который любил свою мать. Клара Пёльцль была похоронена в Леондинге рядом со своим мужем.

1918

Ружена Владимировна Сикора

популярная советская эстрадная певица чешского происхождения. Народная артистка Российской Федерации.

Ружена Сикора родилась в Новороссийске в семье чешского музыканта, оперного певца Владимира Сикоры и с трёхлетнего возраста стала принимать участия в домашних концертах. С девяти лет Ружена обучилась игре на фортепиано и стала аккомпанировать отцу, певшему баритональным басом, а затем и сама начала исполнять популярные песни. После смерти отца восемнадцатилетняя девушка, которой пришлось зарабатывать на жизнь тяжёлым трудом на цементном заводе, не оставила музыкальных занятий и принимала активное участие в культурной жизни Новороссийска. Талант Ружены не остался без внимания городских властей, и она получила направление в музыкальное училище Ростова-на-Дону, которое окончила в 1941 году.

Ещё студенткой Сикора стала солисткой оркестра Северо-Кавказской железной дороги под руководством Дмитрия Воронина и во время летних каникул много выступала в различных концертах, покоряя публику умением не только спеть, но и сыграть песню. Её возросшее мастерство было по достоинству оценено известным советским пианистом, дирижёром и композитором А.Н.Цфасманом, после выступления в Баку пригласившим певицу работать в своём джазовом коллективе: уже в мае 1941 года они вместе выступали на площадке Зелёного театра Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

В годы Великой Отечественной войны Ружена Владимировна выступала с песнями в осаждённой Москве, перед ранеными в тыловых госпиталях и бойцами на передовой. В послевоенные годы популярность певицы, в 1946 году добившейся успеха на II Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, стала всенародной: она продолжала быть солисткой джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета, которым руководил Александр Цфасман и одной из первых в стране включила в свой репертуар песни на языках народов мира, в том числе джазовые стандарты и вечнозеленые темы в стиле свинг. После расформирования оркестра в 1947 году Сикора сотрудничала с симфоджазом театра «Эрмитаж», а также выступала с сольными концертами, исполняя новые песни, написанные для неё Богословским, Блантером, Фрадкиным, Молчановым, Слоновым.

Она первая исполнительница "Ласковой песни" М.Фрадкина, песен из "Сюиты для джаза" М.Блантера, "Вот солдаты идут" К.Молчанова и его же студенческих "Огоньки" и "Все мечты сбываются", вальса И.Дунаевского "Воспоминания", "Где б ты ни был, друг мой" В.Мурадели и "Я жду тебя" С.Агабабова.

Не прекращая концертной деятельности, она совершенствовала своё вокальное мастерство в Гнесинском училище. Только тяжёлая травма, полученная в автомобильной катастрофе, вынудила артистку принять решение покинуть эстраду, однако Ружена Сикора занималась преподаванием, участвовала в воспитании молодых артистов вокального жанра в певческой школе при Центральном Доме работников искусств в Москве.

В 1993 году её заслуги были отмечены присвоением почётного звания Народной артистки Российской Федерации.

Апрельской весной 1968 года на дно Черного моря к подножию Суджукского маяка, что вблизи Новороссийска, комсомольцы города опустили капсулу-контейнер с посланиями потомкам XXI века. Среди других документов, отправленных в будущее, письмо, написанное по просьбе молодых горожан их землячкой, и пластинка с записью "Новороссийского вальса" композитора Девятковича в исполнении Ружены Сикоры.

1937

Андрей (Андрон) Сергеевич Михалков-Кончаловский

русский кинорежиссер, сценарист. Народный артист России (1980). Родился в Москве. В 1957–1959 учился в Московской Государственной консерватории. В 1965 окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Ромма) и начал работать как режиссер на «Мосфильме».

Первая самостоятельная полнометражная постановка – Первый учитель по Ч.Айтматову (премия за лучшую женскую роль Международного кинофестиваля в Венеции, 1966; премия МКФ в Йере, 1967). Михалков-Кончаловский плодотворно работает как сценарист, создавая сценарии к своим фильмам, а также к картинам других режиссеров (в частности, к Андрею Рублеву А.Тарковского). В 1967 Михалков-Кончаловский поставил в стилистике «документального реализма» деревенскую драму История Аси Клячиной, создал яркие кинематографические аналоги произведений И.С.Тургенева (Дворянское гнездо) и А.П.Чехова (Дядя Ваня, приз МКФ в Сан-Себастьяне, 1971).

В 1970-е годы он ставит поэтическую драму о современной молодежи Романс о влюбленных (главный приз МКФ в Карловых Варах, 1974). Непростой по жанровым координатам фильм, основанный на противопоставлении «романтической» и «реалистической» частей, несколько лет работает над эпопеей Сибириада (приз жюри МКФ в Канне, 1978). Режиссер был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Становится первым советским режиссером, выехавшим для работы в Голливуд. В США Михалков-Кончаловский был вынужден работать в традициях голливудского «мейнстрима», отдавая приоритет сюжетной занимательности перед «психологией», После конфликта с продюсерами на съемках фильма Танго и Кэш режиссер был вынужден досрочно расторгнуть контракт.

По возвращении в Россию новым героем фильма Михалкова-Кончаловского (поставленного в копродукции с США и Италией) стал киномеханик, обслуживающий просмотры Сталина и его ближайшего окружения (Ближний круг).

В конце 1990-х годов Михалков-Кончаловский экранизировал для американского телевидения древнегреческий эпос Одиссея, выпустил две книги мемуаров, занимался постановкой масштабных театрализованных действий и оперных спектаклей (Евгений Онегин и Пиковая дама в «Ла Скала»). В 2002 снял фильм Дом дураков, а в 2007 вышла картина Глянец.

1932

Василий Павлович Аксенов

советский русский писатель. Родился в Казани в семье партийного работника. Родители были репрессированы, и до 16 лет Аксенов воспитывался в детском доме, затем у тети. Жил в Магадане, где находилась на поселении его мать, Евгения Гинзбург, автор книги Крутой маршрут.

В 1956 Аксенов окончил Ленинградский медицинский институт, работал врачом. Печататься начал в 1959, известность приобрел после публикации в журнале «Юность» повести Коллеги (1960), по которой вскоре был снят кинофильм. Коллеги. Написанные в начале 1960-х повести Звездный билет (1961), Апельсины из Марокко (1963), рассказы Местный хулиган Абрамашвили (1963), Товарищ красивый Фуражкин (1963), Жаль, что вас не было с нами (1965) и др. сделали Аксенова ярким представителем литературного направления, обозначенного критикой как «молодежная проза»- Повесть Апельсины из Марокко, Затоваренная бочкотара (1968) герои, «Поиски жанра (1972).

В 1972 Аксенов совместно с Д.Горчаковым и Г.Поженяном написал пародию на шпионский боевик Джин Грин – неприкасаемый. В 1976 Аксенов перевел с английского роман Э.Л.Доктороу Рэгтайм. Главный герой романа Ожог (1975) Критики называли Ожог лирическим произведением, своеобразным плачем писателя по ушедшей молодости. Лирическое, романтическое начало определяет и тональность романа Остров Крым (1979). В основе сюжета лежит вымышленное стечение обстоятельств, вследствие которого Крым после революции не был завоеван Красной Армией, где развивается капитализм по-русски: с мощной экономикой, свободой слова и демократией. Несмотря на это, главным героем романа, журналистом Лучниковым, овладевает идея Общей Судьбы с Россией, осуществление которой приводит к приходу в Крым советских войск.

В 1979 Аксенов стал одним из организаторов и авторов бесцензурного литературного альманаха «Метрополь». В том же году вышел из Союза писателей СССР. В июле 1980 он временно выехал в США, где узнал о том, что его с женой лишили советского гражданства.

Аксенов поселился в Вашингтоне, стал преподавателем университета. Выступая в 1989 в американской резиденции Спасо-Хаус в Москве, Аксенов так объяснил влияние эмиграции на творческую судьбу писателя: «Ты сам являешься носителем того, что необходимо для литературы: пограничной ситуации». В США Аксенов написал по-английски роман Желток яйца (1989), который впоследствии перевел на русский язык.

В январе 2008 года Василий Аксенов перенес инсульт. У него отнялась правая часть тела, нарушилась речь. Дважды писателя оперировали, но его состояние оставалось тяжелым. Больше года он практически провел в больнице. Он скончался 6 июля 2009 года.

1906

Григорий Георгиевич Белых

советский писатель, один из авторов книги «Республика Шкид» (совместно с Л.Пантелеевым) и других. «Республика Шкид» появилась в начале 1927 года и сразу же сделала известными молодых начинающих авторов, одному из которых (Г.Белых) едва исполнилось двадцать, а другому (Л.Пантелеев) не было и девятнадцати. Говоря о тех временах, Маршак первым делом обращал внимание на то, какими юными были создатели книги, вошедшей в классику детской литературы, как свежи и непосредственны были их воспоминания о «шкидском» житье-бытье. «К тому времени, — читаем мы в повести, — у Гришки выработались свои взгляды на жизнь. Он стал какой-то холодный ко всему, ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои четырнадцать лет, как взрослый, а правилом себе поставил: “Живи так, чтоб тебе было хорошо”. Таким пришёл Гришка в Шкиду». О Гришкином, то есть, как нетрудно догадаться, о своём детстве Григорий Белых рассказал в отдельной от «Республики Шкид» повести «Дом весёлых нищих», где Гришка стал Романом Рожновым. «После “Дома” Белых написал ещё несколько книг для детей, — вспоминал его друг и соавтор Л.Пантелеев, — в том числе историко-революционный роман “Холщовые передники” и два небольших сборника “шкидских” рассказов».

Он прожил чуть больше тридцати лет. Летом 1938 года его не стало.

1941

Владимир Александрович Щербак

приморскийо писатель. Родился в г. Хабаровске, но с детских лет живет во Владивостоке. Начал работать с 16 лет. Был слесарем на Дальзаводе, печатником, служил на флоте. После окончания ДВГУ работал учителем, журналистом газеты “Красное знамя”.

Первый рассказ был опубликован в 1962 г. в газете “Тихоокеанский комсомолец”. В 1969 г. в сборнике “Далеко у Тихого” были напечатаны рассказы “Сережа + Саша”, “Волшебная ручка”. В.А.Щербак один из немногих писателей, пишущих для детей. Его книги “Андрейкин цирк” и “Димка – островитянин” вышли в Дальневосточном книжном издательстве.

В 1980 г. в серии “Молодая проза Дальнего Востока” выходит роман “Буревестники”, посвященный восстанию матросов и солдат во Владивостоке в 1907 г. Повесть “Улыбка – флаг корабля” (1985) о нелегком труде моряков. Основой повести “Легенда о рыцаре тайги” (1989) послужили факты биографий М.И.Янковского и Ф.К.Гека. В повести “Юнгу звали “Спартак” (1989), действие которой происходит в годы войны, в образе главного героя писатель увековечил юнг Дальневосточного пароходства. В

1998-1999 г.г. вышли в свет две историко-приключенческие повести – “Вор и сыщик”, посвященная событиям, имевшим место на Руси в середине ХVIII в. и “Диссидент Котошихин” - о русском дипломате и его необычайной судьбе. В серии популярных очерков “50 знаменитых гостей Владивостока” писатель рассказал о посещении города различными известными людьми. Далее вышли в свет сборник повестей, рассказов, юморесок “Сентиментальный китобой” (2000), роман-коллаж “Малая война” (2003), посвященный событиям 1938 г. на Хасане, историко-приключенческая повесть “Убийцы” (2004).

В.А.Щербак – член Союза Российских писателей с 1990 г.

1923

Вильям Васильевич Похлебкин

советский, российский учёный, историк, географ, журналист и писатель. Автор известных книг по кулинарии.

Знаток истории дипломатии и международных отношений, геральдики и этнографии. Вильям Васильевич был сыном русского революционера Василия Михайловича Михайлова (партийная кличка — Похлёбкин). Имя сыну отец дал в честь Вильяма Шекспира.

Вильям Васильевич участвовал в Великой Отечественной войне в качестве рядового. После увольнения поступил в Московский государственный университет на факультет международных отношений (позднее МГИМО). Затем учился в аспирантуре в Институте истории Академии Наук (с 1949 по 1952 годы). Являлся действительным членом Российского географического общества с 1952 года, кандидатом исторических наук и научным сотрудником Института истории с 1953 по 1963 годы.

Похлёбкин основал журнал «Скандинавский сборник» и был его главным редактором с 1955 по 1961 годы. С 1962 года он был членом редакторского совета журнала Scandinavica, сотрудничал с другими изданиями.

В 1977 году Польша заявила свои права на изобретение водки и, следовательно, на эксклюзивное использование этого термина для своей водочной продукции. Похлёбкину, к которому обратились за консультацией, удалось доказать, что в Польше водка появилась даже раньше, чем утверждалось, однако в России ещё на 100 лет раньше, чем в Польше. В итоге, международный арбитраж отклонил претензии Польши.

Похлёбкин был автором свыше 50 книг и большого числа статей. Долгое время его книги оставались неопубликованными, большинство было напечатано после распада Советского Союза. Опубликованные одновременно, они дали повод предположению, что «Похлёбкин» — псевдоним целой артели писателей.

В 1993 году Вильям Васильевич Похлёбкин был награждён международной премией Ланге Черетто (Langhe Ceretto Prize) за выдающиеся книги в области кулинарии, присуждаемой винным заводом братьев Черетто на основе рекомендаций интернационального жюри кулинаров Англии, Франции, Германии и Италии. Похлёбкин стал лауреатом этой премии, в частности, как автор книги «История водки».

Вильям Васильевич был найден убитым в своей квартире в Подольске, где он жил в последние годы один. Смерть произошла между 27 и 31 марта 2000 года. Похлёбкин всегда носил с собой, по аpмейской пpивычке, заточкy, котоpой и был yбит. Тело было обнаружено Боpисом Пастеpнаком, главным редактором издательского дома «Полифакт», который был обеспокоен задержкой подготовки книги «Кухня века» и приехал из Москвы в Подольск, так как Похлёбкин не явился на запланированную встречу и не отвечал на телеграммы. Он же yговоpил милицию взломать двеpи.

По другой версии милицию вызвали соседи. Убийство осталось нераскрытым. Предположительно, оно связано с ценной коллекцией книг и исторических документов, хранящейся в квартире Похлёбкина, однако со слов родственников ничего из квартиры не пропало, так что убийство с ограблением никак не связанно, связь скорее с его трудами. Похоронен 15 апреля 2000 года.

После смерти В.В.Похлёбкина осталось большое количество неопубликованных книг по скандинавской тематике. Похлёбкин широко известен, в частности, благодаря его кулинарным книгам, которые, несмотря на некоторую предвзятость, являются увлекательными и содержат множество исторической и интересной малоизвестной информации. Книги о кулинарии «Тайны хорошей кухни» и «Национальные кухни наших народов» пользуются особой популярностью и почтением у кулинаров-любителей. Некоторые даже называют его «кулинарным Менделеевым». Книга о чае — «Чай: Его типы, свойства, употребление» — почитается многими любителями этого напитка. Книга «История водки» была переведена на английский язык и известна во всём мире (A History of Vodka)

1953

Владимир Петрович Вишневский (Гехт)

поэт Русского Дорубежья, выразитель дум и чаяний наиболее незащищенных в сексуальном отношении слоев населения, то есть мужчин и женщин. Отец советского Одностишия и соответственно школы в постсоветский период. Родился в Москве, в семье инженера-ракетчика. С детства был склонен к художественным занятиям, в первом классе писал прозу. Правда, были и другие увлечения: с 13 лет возмечтал стать криминалистом. Серьезно готовился к будущей профессии, читал литературу, даже научился брать отпечатки пальцев. Но потом этот интерес заглох, в 15 лет начал писать стихи, как многие в этом возрасте. После школы пытался поступить в Литинститут, но провалился, и окончил литературный факультет Московского областного педагогического института имени Крупской (МАЛИ). После института год отслужил солдатом в армии в Ленинакане. В 1981 году ушел с работы, вступил в профкомитет литераторов и на вольных хлебах занимался только литературой. Стал пробиваться, бить в одну точку и лишний раз убедился, как важно выполнять завет Воланда: "Никогда ничего не просите... Сами придут и все дадут".Сейчас он действительный член Российской Академии юмора, Лауреат профессиональной премии "Золотой Остап". В издательстве "Подкова" выходит его новая книжка "Басни о Родине", а в "Вагриусе" в "Золотой серии сатиры и юмора" вышло небольшое "Избранное".

1947

Борис Васильевич Токарев

российский актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель студии "Дебют" при "Мосфильме", вице-президент Гильдии актеров кино России, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Родился в селе Киселево Калужской области. Окончил актерский (1969, мастерская Б.Бибикова и О.Пыжовой) и режиссерский (1977, мастерская С.Герасимова) факультеты Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1960-1961 играл на сцене Московского драматического театра.

Снимался в фильмах "Два капитана", "Верность", "А зори здесь тихие...", "Ангел мой", "Сто дней после детства", "Горячий снег" (Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, 1975).

Поставил фильмы "Нас венчали не в церкви", "Площадь Восстания", "Ночной экипаж", "Отшельник"

1949

Иосиф Иосифович Кошелевич

актёр. В 1973 году окончил Высшее театральное училище имени М.Щепкина. Шестнадцать лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна (Азербайджан, Баку), со временем став одним из ведущих актеров труппы. В числе лучших ролей Иосифа Кошелевича : Валентин ('Валентин и Валентина' М.Рощина, 1973), Шируйе ('Фархад и Ширин' С.Вургуна, 1976)

1952

Любовь Николаевна Фоминых

балерина, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Всесоюзного конкурса. В 1970 г. окончила Пермское хореографическое училище (педагог Л.П.Сахарова), работала в Пермском театре оперы и балета, была ведущей балериной труппы. В 1976 году получила первую премию Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве. Л.Н.Фоминых вошла в книгу "Вступление в балет" как одна из звёзд пермского балета. А пермский балет, как известно, это пермское чудо. Этому чуду посвятил своё стихотворение прекрасный пермский поэт Владимир Радкевич. Он так и назвал своё стихотворение "Пермский балет". И завершает его словами:

"Ухожу я отсюда,

Сказкой жизни согрет,

Здравствуй, русское чудо,

Здравствуй, Пермский балет!

1975

Максим Вениевич Коновалов

российский актер. B 1999 г. окончил BTУ имени M.C.Щeпкинa. Снимался в эпизодических ролях в фильмах «Какая чудная игра», «Любить по-русски», «Грешные апостолы любви», «Мелкий бес», «Не послать ли нам гонца?». Сыграл в фильмах «Хоровод» (1993, режиссер В.Кучинский), «Роковые яйца» (1994, режиссер С. Ломкин), «Сыщик с плохим характером» (2001). Спектакли: «Доходное место» (1998, Малый Театр), «Учитесь водить автомобиль заочно» (1999, Театр имени Ермоловой), «Оскар» (2003, «Империя звезд»).

1897

Татьяна Николаевна Струкова

российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1952). В 1918 г. окончила Театральную школу имени Комиссаржевской (на сцене Московского театра имени Комиссаржевской с 1915), в 1919-1922 гг. в Первом детском театре. В 1926 г. окончила Студию импровизации в Москве. В 1930-1937 гг. в Театре Радиоцентра, в 1937-1941 гг. и с 1945 г. в Центральном детском театре (в 1942-1944 гг. во Фронтовом театре Всероссийского театрального общества).

Среди ролей: Баба-Яга («Баба-Яга - костяная нога» С.Г.Розанова), Тереза («Созвездие гончих псов» по К.Г.Паустовскому), Горе-злосчастье, Баба («Сказки» С. Я. Маршака), бабушка Тафаро («Город мастеров» Т.Г.Габбе), Коза («Кошкин дом» Маршака), Атаманша («Снежная королева» Е.Л.Шварца), Мигачева («Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Н.Островского), Вера Николаевна, Елизавета Максимовна («Ее друзья», «Страница жизни» В.С.Розова), фрау Вурст («Я хочу домой» С.В.Михалкова), Мавра («Мертвые души» по Н.В.Гоголю), Хлестова («Горе от ума» А.С.Грибоедова), тетя Полли («Том Сойер» по М.Твену), черепаха Тортилла («Золотой ключик» по А.Н.Толстому), Кашкадамова («Семья» И.Ф.Попова), Мантхара («Рамаяна» Н.Р.Гусевой), Старуха («Сказки Пушкина»), Пружанская («Жил-был тимуровец Лаптев» А.Г.Хмелика), Аграфена («Враги» М.Горького)

1900

Григорий Павлович Кириллов

актёр. Народный артист РСФСР (1954).

Окончил режиссёрские курсы (1921) и Театральный техникум (1924) в Ростове-на-Дону. Сценическую деятельность начал в 1922 в Театральной мастерской там же [первая роль - Доблеман ("Волчьи души" по Дж.Лондону)]. Был одним из организаторов ростовского 1-го Передвижного рабочего театра (1924). В 1926-1930 играл в Московском театре импровизации "Семперанте"; роли: Манухин ("Головоногий человек" по Гладкову) и др.

Умер в 1977 году.

1971

Станислав (Стас) Михайлович Костюшкин

русский певец, участник группы "Чай вдвоем". Родился в Одессе. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Его отец замечательный саксофонист Михаил Костюшкин. Дебют Станислава Костюшкина и Дениса Клявера состоялся 20 декабря 1994 г. в Санкт-Петербургском Дворце молодежи, на открытии филиала радиостанции "Европа плюс". Мужской вокальный дуэт звучал на тот момент свежо и необычно. Первый альбом "Я не забуду" был выпущен в том же году.

1949

Фил Лайнотт (Phil Lynott)

ирландский вокалист, автор песен и бас-гитарист группы «Thin Lizzy». Он ушёл очень рано – 4 января 1986 года Фила не стало. Но осталась замечательная музыка одного из самых популярных музыкантов из Ирландии, где его очень любят

и в 2005-м году в Дублине на Harry Street установили бронзовый бюст Фила Лайнотта.

1813

Владимир Александрович Соллогуб

русский писатель, граф, внук переселившегося в Россию литовско-польского вельможи Соллогуба Ивана Антоновича из литовского рода Соллогубов. Дядя художника Ф.Л.Соллогуба.

Родился в Санкт-Петербурге. Происходил из аристократической семьи, сын Александра Ивановича Соллогуба (1787—1843) от его брака с фрейлиной Софьей Ивановной Архаровой (1791—1854), дочерью генерала И.П.Архарова.

Получил хорошее домашнее воспитание на французский лад, подолгу проживал за границей. Родители мечтали о дипломатической карьере сына; в 1829 году его определили в Дерптский (ныне Тартуский) университет, курс которого будущий писатель окончил В 1833 году. Поступив в Министерство иностранных дел, какое-то время состоял при Венском посольстве, затем служил в Министерстве внутренних дел.

Литературно-артистические интересы в Соллогубе преобладали, чему способствовали родственные связи с известным музыкальным домом графа М.Ю.Виельгорского — он был женат на его дочери, Софье Михайловне. В 1840-х годах близко общался с В.Г.Белинским, часто бывал в кружке Белинского.

Умер в Гамбурге 17 июня 1882 года. Похоронен на Донском кладбище в Москве. Был дважды женат: жена с 13 ноября 1840 года Софья Михайловна Виельгорская (1820—1878), фрейлина, младшая дочь графа Михаила Юрьевича Виельгорского (1788—1856) и Луизы Бирон (1791—1853), племянницы последнего курляндского герцога Петра Бирона. «Прекрасная, идеальная женщина» — так о Софье Михайловне отзывались современники. Была воспета Лермонтовым, любимая Гоголем и Жуковским. Она, по словам мужа, «понимала и ценила искусства, и сама была одарена редкими музыкальными способностями, и прекрасно также рисовала». Хотя она «сызмала жила в свете, не любила его», все свое время она посвящала воспитанию детей. Брак не был счастливым и последние годы супруги жили отдельно.

Сочинения: Соллогуб является автором «светских» повестей, очерков, водевилей, воспоминаний. В 1837 году В.А.Соллогуб дебютировал в «Современнике»; с 1839 печатался в «Отечественных записках». В главном сочинении Соллогуба — повести «Тарантас. Путевые впечатления» (1845) — включена заключительная глава «Сон», представляющая собой утопию: во время путешествия по России старого крепостника и молодого славянофила их тарантас вдруг превращается в фантастическую птицу и несёт героев над преображенной страной, где всё находится в идеальном порядке и полном благополучии

1847

Болеслав Прус ( (Bolesaw Prus; псевдоним, настоящее польское имя - Александер Гловацкий, Aleksander Gowacki)

польский писатель.

Родился в Грубешове, близ Люблина, в семье обедневшего шляхтича. Рано осиротел. Участвовал в Польском восстании 1863 года. Был ранен, взят в плен российскими войсками и после лечения в госпитале отпущен. В 1864 арестован и заключён на три месяца в тюрьму.

По окончании лицея в Люблине поступил на физико-математический факультет Главной школы в Варшаве (1866—1868). Оставив учёбу из-за материальных трудностей, пробовал учиться в Училище сельского и лесного хозяйства в Пулавах, но вскоре вернулся в Варшаву. В печати дебютировал в 1872. Сотрудничал в варшавских газетах (1874—1903). Был редактором журнала «Новины» («Nowiny»; 1882—1883), где публиковал собственные публицистические статьи.

Высоко ценил творчество русских писателей, особенно Л.Н.Толстого. Для газет написал большое количество фельетонов и хроник (свыше тысячи). Автор около сотни юмористических сценок и рассказов, написанных главным образом в молодости, рассказов с социальной проблематикой («Дворец и лачуга»; «Михалко», «Анелька», оба — 1880; «Антек», 1881). Широкую известность приобрели рассказы о детях («Сиротская доля», 1876). Автор повестей «Возвратная волна» (1880), «Форпост» (1885, русский перевод 1887). Болеслав Прус создал новый тип социально-психологического романа («Кукла», 1887—1889) — панорама жизни Варшавы в 1878—1879 и вместе с тем история трёх поколений польских идеалистов.

По роману поставлен одноимённый фильм «Кукла» Войцеха Ежи Хаса (1968) и телевизионный сериал (Польша, 1977).

Романы: «Порабощённые души» (Dusze w niewoli) (1877); «Анелька» (Anielka) (jako Chybiona powie w 1880; ostateczna wersja w 1885; zaliczana czsto do opowiada); «Форпост» (Placуwka) (отдельное издание 1886); «Кукла» (Lalka) (отдельное издание 1890); «Эмансипированные женщины» (Emancypantki) (отдельное издание 1894); «Фараон» (Faraon) (отдельное издание в 1897); «Дети» (Dzieci) (отдельное издание 1909).

1827

Шарль де Костер (Charles-Theodore-Henri De Coster)

бельгийский писатель, писал на французском языке.

Родился в Мюнхене, рос в Бельгии. В 1855 окончил Брюссельский университет. Служил в банке, преподавал в Военной академии, был одним из основателей еженедельника «Уленшпигель». В публицистике требовал признания права фламандского народа на самоуправление, остро выступал по социальным вопросам. Умер Де Костер в Икселе 7 мая 1879 года.

Работая над своей лучшей книгой Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке (La Légende de Thyl Ulenspiegel et de Lamme Goedzak, 1867), Де Костер вдохновлялся патриотическими чувствами. Он надеялся, что воссозданное им героическое прошлое подвигнет бельгийцев на борьбу за будущее величие своего народа. Его герой, народный любимец Тиль Уленшпигель, проказник и балагур, стал символом сопротивления народных масс гнету и тирании.

Де Костер по примеру Ф.Рабле перелагал на старофранцузском языке средневековые предания Фландрии. Посмертно была напечатана историческая драма Стефания (Stephanie). Среди других его произведений – Цыгане (Les Bohémiens, 1868), психологический роман из современной жизни Свадебное путешествие (Le Voyage de noce, 1872), Женитьба Туле (Le Marriage de Toulet, 1879).

«Историческое значение “Легенды об Уленшпигеле” Шарля Де Костера огромно. Это произведение открыло бельгийцам новую родину. От поэмы Шарля Де Костера произошла бельгийская литература», — так писал Ромен Роллан о книге, которую не без оснований называют «бельгийской Библией».

На русском языке этот сборник появился довольно поздно — в переводах А.Даманской и З.Журавской он был впервые опубликован в Берлине в 1923 году. Спустя более чем полвека серия «Литературные памятники» подарила нам новое издание, включившее в себя четыре пленительные повести, вдохновлённые причудливыми сказаниями фламандцев и щедро украшенные собственной выдумкой Де Костера: «Братство Толстой морды», «Бланка, Клара и Кандида», «Сир Галевин» и «Сметсе Смее».

1827

Йозеф Штраус (немецкое имя - Josef StrauЯ)

австрийский композитор. Один из трёх сыновей известного композитора Иоганна Штрауса (старшего).

Родился в Вене. Йозеф был вторым ребенком в семье. Всего в семье было пятеро детей. Его отец, Иоганн Штраус (старший), практически не занимался воспитанием своих детей, так как постоянно гастроривовал по Европе. Но, единственное за чем он очень строго следил и того же требовал от своей жены Анны, это чтобы дети не сочиняли музыку и не учились играть на скрипке. Но, старший брат Иоганн, несмотря на запреты отца тайком учился играть на скрипке и пристрастил к этому и Йозефа. Йозеф не собирался становиться музыкантом, он учился в Венском политехническом институте. Получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца, на семейном совете в 1853 году было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями в Вене и сочинительством, то Йозеф должен подменять брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. С тех пор на афишах писали просто «Штраус» и публика не знала кого из братьев она будет слушать.

Йозеф был тоже очень талантливым скрипачом и дирижёром. Он писал вальсы, по стилю похожие на те, что сочинял брат Иоганн. Йозеф был романтик, поэт, он любил уединение и страдал приступами меланхолии. Когда брат Иоганн стал пропадать по полгода в России ему пришлось очень много работать и так как он был очень слабого здоровья, то в конце концов переутомился и его заменил третий брат Эдуард.

Когда интерес к России у Иоганна пропал, он стал туда отправлять с оркестром Йозефа. В одну из таких поездок в Россию музыканты оркестра по дороге взбунтовались и Йозефу пришлось быстро набрать новых. На репетиции в Варшаве оркестр сбился с ритма, и с Йозефом случился обморок. Он упал с эстрады в зал и получил сильнейшее сотрясение мозга. Его едва довезли до Вены, где он и умер 22 июля 1870 года.

Каждый год в Европе проходит «Штраус-фестивале» посвящённый творчеству Штраусов. Испания, Италия, Австрия, Португалия, Франция, Германия — наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами и ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижёров 19 века — Штраусов.

Написал много вальсов, среди которых: «Dorfschwalben aus Osterreich» («Деревенские ласточки из Австрии»); «Безумие»; «Моя жизнь - это радость и любовь»;«Акварели»;«Полька-пиццикато»; «Динамиды». Литература: Майлер Ф., И.Штраус. Москва, 1980

1860

Клара Пёльцль

мать Адольфа Гитлера, третья жена Алоиса Шикльгрубера.

Родилась в Шпитале. Дочь Иоганна Пёльцля и внучка Иоганна фон Непомука Гютлера. Ее детство прошло в обнищавшей крестьянской семье. В 15 лет ее взяли вести хозяйство в дом Алоиса Шикльгрубера, с которым, после смерти его второй жены, она вступила в брак 7 января 1885. От этого брака родилось пятеро детей, трое из которых (Густав, Ида и Эдмунд) умерли очень рано. В живых остались Адольф (1889-1945) и Паула (1896-1960). Клара Пёльцль была тихой простой и работящей женщиной, которой, несмотря на пристрастие ее мужа к алкоголю, удавалось безупречно вести домашнее хозяйство. Соседи говорили про нее, что не существовало "ничего на свете, что могло бы вызвать у нее улыбку". Адольф, которого она иногда называла "помешанным", был у нее любимым ребенком. Когда Адольфу едва исполнилось 15 лет, умер отец. Клара Пёльцль была вынуждена переехать с детьми в пригород Линца Урфар, где они жили на скромную пенсию, выплачиваемую за мужа. Будучи человеком очень набожным, она надеялась, что ее сын станет священником, однако в мечтах Адольф мыслил себя художником. Болевшая долгое время Клара Пёльцль умерла в Урфаре от рака 21 декабря 1908 года. Это явилось сильным ударом для Адольфа, который любил свою мать. Клара Пёльцль была похоронена в Леондинге рядом со своим мужем.

| Рубрики: | история/Жизнь Замечательных Людей |

Понравилось: 6 пользователям

Спасибо! Вспомнила Аксёнова, Ружену Сикору!

Спасибо большое! Хорошую работу проводите!

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |