-Рубрики

- история (2310)

- Жизнь Замечательных Людей (528)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (162)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2095)

- Люди России (477)

- По городам и весям (257)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1868)

- Классическая музыка (1062)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (240)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (78)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (991)

- Окружающая среда (141)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (289)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай арии из опер архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения дом-музей живопись заметка и фотоподборка звездные истории зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей романсы российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция храм художник художники чайковский п и юбилей

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 19.01.2014

Записей: 12047

Комментариев: 202399

Написано: 237586

Записей: 12047

Комментариев: 202399

Написано: 237586

16 августа родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1934

Пьер Ришар (Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей)

французский актер и режиссер. Пьер Ришар - лучший на сегодняшний день комик Франции.

Родился в семье текстильного промышленника. Воспитывался в семье своего деда, потомка старинного аристократического рода, который жил на севере Франции. Один из его дедов был аристократом, другой - браконьером. Родители его развелись, и мальчик всю жизнь ощущал некую раздвоенность. Сын промышленника и внук дворянина Пьер Ришар должен был продолжить семейную традицию и сделать карьеру в фамильной текстильной компании. Однако, достигнув совершеннолетия и получив диплом бакалавра, Пьер отказывается стать бизнесменом и поступает в Париже на драматические курсы. Тогда он и сменил имя.

Но от былых времен остались не только воспоминания: он является владельцем поместья, где производится красное вино "Шато Бель-Эвек", более 60000 бутылок в год.

Свой творческий путь Ришар начинал в балетной труппе Мориса Бежара, который считал его перспективным танцовщиком.

Своеобразную стажировку Ришар прошел в Национальном народном театре. Уже тогда он создал себе маску рассеянного и застенчивого, немного простодушного, но в то же время смышленого парня, у которого вечно всклокоченная голова, чересчур длинные руки и ноги и неудачная семейная жизнь. Именно такой образ и входит в кинематограф. В кино Пьера Ришара первым начал снимать режиссер Ив Робер сначала в "Блаженном Александре" (другое название - "Счастливчик Александр"), а потом в "Высоком блондине в черном ботинке" и "Возвращении высокого блондина". Однако талант Ришара оказался шире и многограннее: в фильме "Укол зонтиком" он в полной мере проявил свой трагикомический талант.

В дальнейшем Ришар сам заказывает для себя сценарии и пробует выступить как режиссер. Свой первый фильм "Рассеянный" Ришар поставил в 1970 году. Для реализации новых замыслов он создает небольшую кинокомпанию "Фильм фредолин".

После двадцатилетнего перерыва Ришар вернулся в театр и сыграл в двух небольших пьесах комедиографа Жоржа Фейдо. Увлечения актера - баржа, стоящая у причала Сены в центре Парижа, гоночный автомобиль и мотоцикл. Кроме того, чтобы не терять форму, Ришар ежедневно бегает по утрам. Он также любит путешествовать, побывал во множестве стран, в том числе и в России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кузбассе. По этому поводу сам Пьер Ришар говорит: "Как выяснилось, в России у меня значительно больше друзей, чем я предполагал… Как ни странно, меня здесь помнят, любят и ждут в гости...".

1958

Мадонна (Madonna, настоящее имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе)

американская певица.

Родилась в городке Бэй-Сити американского штата Мичиган. В детстве Мадонна была в равной мере милым и шаловливым ребенком. Она очень любила мать. Однако та умерла от рака, когда Мадонне было пять лет. Семья Чикконе была настолько набожной, что детей каждое утро поднимали в шесть утра, чтобы они час провели в церкви, прежде чем их отвезут в приходскую школу. В католической школе, где она училась, у нее были только отличные оценки. Успешно закончив школу, она подалась в балет. С ее пластикой и природной любовью к танцу она легко добилась того, что в Мичиганском университете ей платили стипендию как лучшему танцору.

И вдруг Мадонна решила, что только в Нью-Йорке она сумеет сделать карьеру. Чтобы прокормиться, она подрабатывала в пончиковой, гардеробщицей, работала натурщицей в изостудии (ребра ее тощего тела проступали настолько отчетливо, что их было интересно рисовать) и даже фотографировалась обнаженной (эти фото всплыли через много лет, появившись в журналах «Плейбой» и «Пентхауз»). Она не сдавалась.

В 1983 Мадонна выпустила первый альбом, который так и назывался «Мадонна». Через два года она стала королевой поп-музыки. Сообщалось, что с 1986 певица зарабатывала по 20 миллионов долларов в год.

Хотя Мадонна и утвердилась в шоу-бизнесе, ее попытки сниматься в кино сопровождались больше неудачами, чем успехами. Сама Мадонна считает так: «Не думаю, что я плохая актриса. Скорее, я снималась в плохих фильмах».

Ее первый же «взрослый» роман с актером Шоном Пенном привел в 1985 к свадьбе.

22 декабря 2000 Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи. Их свадьба состоялась в средневековом замке «Skibo» в Шотландии. 11 августа 2001 у Мадонны и Гая Ричи родился сын, Рокко Ричи. Это уже второй ребенок Мадонны. 14 октября 1999 Мадонна родила дочь, которую назвали Лурдес Мария Лион. Ее отец — тренер Мадонны по фитнесу Карлос Лион. С появлением дочки Лурдес Мадонна сильно изменилась, уменьшив число своих эпатажных выходок. В 2002 поп-дива всерьез решила стать детской писательницей: она заключила контракт на выпуск пяти детских книжек. Первая детская книга Мадонны «Английские розы» имела большой успех. Это сказка для девочек, с танцами, вечеринками, печеньями и феями. Главная мораль: не завидуй. Главнае идеи ее книг: никакое богатство или просто финансовое благополучие не может гарантировать человеку истинное счастье. Героями книги будут одни животные. Они стремятся к богатству, забывая обо всем остальном, а найдя его, все равно остаются несчастными.

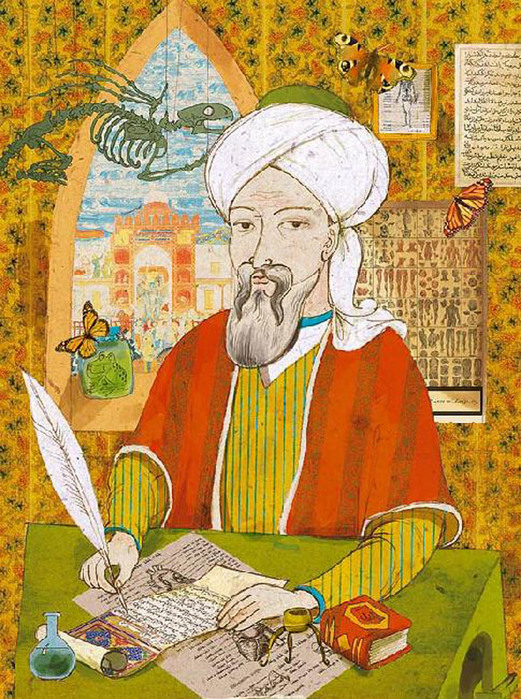

980

Ибн Сина (Авиценна; Абу Али Хесейн ибн Абдаллах)

энциклопедист, врач, философ. Родился в Афшане близ Бухары. Отец Ибн Сины, бухарский чиновник, выходец из Балха, в то время столицы греко-бактрийского царства, дал сыну систематическое домашнее образование, пробудив в нем в ранние годы тягу к знаниям. Вскоре Абу Али превзошел своих учителей и начал самостоятельное изучение физики, метафизики и медицины, обратившись к трудам Евклида, Птолемея и Аристотеля.

В эти же годы написал первые самостоятельные трактаты. В 1002–1005 находился в Хорезме, в «академии Мамуна» – сообществе прославленных ученых. С 1008 вынужден был вести жизнь скитальца, зависящую от милости и капризов эмиров и султанов, последствий дворцовых интриг.

В 1030, во время нападения на Исфахан наместника газневидского султана Масуда, дом Ибн Сины был ограблен, и многие его труды пропали. Тяготы напряженной жизни подорвали его здоровье и 18 июня 1037 года он скончался. Был похоронен в Хамадане (Северный Иран) возле городской стены, но по прошествии 8 месяцев прах Ибн-Сины был перевезен в Исфахан и погребен в мавзолее Ала ал-Даула. Перед смертью он приказал отпустить всех своих рабов, наградив их, и всё своё имущество раздать беднякам.

Памятник Ибн Сине в Хамадане (Иран).

Научное наследие Ибн Сины охватывает различные области знания: философию, медицину, математику, астрономию, минералогию, поэзию, музыку и т.д. Точное количество принадлежащих ему трудов не установлено (приписывается до 456, в том числе 23 на фарси). Главный труд Ибн Сины – Канон врачебной науки (Канун ат-тибб, написан в 1013–1021). В этом состоящем из 5 томов фундаментальном труде собраны сведения по фармакологии, дается детальное описание сердца (первое начало), печени (второе начало), мозга (также второе начало), опровергается мнение о том, что источником зрения является хрусталик, и доказывается, что изображение предмета дает сетчатка. Авиценна устанавливает различия между чумой и холерой, плевритом и воспалением легких, дает описание проказы, диабета, язвы желудка и т.д. Опытный хирург, Ибн Сина дал подробное анатомическое описание человека, но особый его вклад состоял в исследовании и описании деятельности головного мозга. Переведенный в 12 в. на латинский язык Канон до 17 в. служил основным руководством для европейских медиков. Столь же популярным стало и другое сочинение, охватывающее разные области знания, – Книга исцеления (Китаб аш-шифа), значительную часть которой составляет Книга о душе. Под названием Liber de Anima она получила известность в Европе уже в середине 12 в., когда была переведена на латинский язык Домиником Гундисальви. В настоящее время насчитывается 50 рукописей латинского перевода, первое издание которого было осуществлено в Падуе в 1485. На фарси свои философские взгляды Ибн Сина изложил в Книге знания (Даниш-намэ). Подводящее итоги его философских размышлений сочинение – Указания и наставления (ал-Ишарат ва-т-танбихат), написанное примерно в 1035–1036.

Как философ Ибн Сина принадлежал к направлению «фалсафы», восточного перипатетизма. Много сделал для выработки философского словаря на арабском и персидском языках.

Памятник Ибн Сине в Душанбе.

1902

Юрий Николаевич Рерих

советский учёный-востоковед, доктор филологических наук (1957), профессор. Родился в селе Окуловка, ныне Новгородской области. Сын Н.К.Рёриха. Получил разностороннюю филологическую подготовку в крупнейших востоковедческих центрах мира. В 1923-1957 жил и работал в Индии. В 1930-1942 директор института гималайских исследований в Нагаре. Вместе с отцом участвовал в научных экспедициях в Китае (Тибет, Синьцзян), МНР и др. После приезда в 1957 в СССР заведовал сектором истории религии и философии института народов Азии Академии Наук СССР. Основные труды по истории Тибета и тибето-монгольских отношений, этнографии, материальной культуре народов Центральной Азии, тибетской историографии и языкознанию, иконографии, эпосу о Гэсэр-хане "Гэсэриаде", буддийской философии и религии. Перевёл крупнейшее тибетское историческое сочинение 15 в. "Синий тэптхэр" (части 1-2, 1949-1953). Член Королевского азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии, американского археологического и этнографического обществ и др. Скончался в Москве 21 мая 1960 года. Литература: Ю.Н.Рерих, "Народы Азии и Африки", 1962, № 4 (литература).

1939

Людмила Владимировна Абрамова

российская актриса. В 1963 г. окончила ВГИК (мастерская М. Ромма). Дебютировала как киноактриса в фильме «713-й просит посадку» (1962). Снялась в фильмах: «Восточный коридор» (1967), «Не жить мне без тебя, Юсте» (1969). С 1961 по 1968 гг. – жена В. С. Высоцкого, мать двух его сыновей – Аркадия и Никиты. Работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея В. Высоцкого.

1969

Павел Владимирович Санаев

актёр. Родился в Москве. Первый опыт работы в кино приобрел на съемочной площадке фильма "Чучело", где исполнил роль Васильева - очкарика в красной шапочке, который, единственный из всего класса, заступался за Лену Бессольцеву. После этого снимался еще в трех фильмах, но учиться во ВГИК пошел не на актера, а не сценариста. В 1992 году закончил сценарный факультет ВГИКа и написал повесть "Похороните меня за плинтусом", которая вышла в 2003 году и сразу стала бестселлером.

1957

Кирилл Викторович Набутов

российский режиссер и ведущий телевизионных программ, спортивный комментатор, член Академии Российского телевидения. Родился в Ленинграде в семье футбольного вратаря, а затем спортивного комментатора Ленинградского ТВ. В 1979 окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова. С 1979 работал спортивным комментатором в Главной редакции спортивных программ Ленинградского телевидения. С 1988 по 1990 - одновременно ведущий программы "Телекурьер".

1962

Игорь Владимирович Лях

актёр. Окончил Щепкенское училище. Работал в Малом театре. Преподает актерское мастерство в училище имени Щепкина.

1963

Николай Николаевич Добрынин

актер ("Прощай, шпана замоскворецкая").

1973

Руслан Равильевич Хабиев

актер московского театра Сатиры. Окончил ГИТИС в 1993 году (С.Н.Колосов, Л.И.Касаткина). Роль летнего сезона 1998 года — Артем в спектакле «Путешествия на краю...» Ивана Савельева. В кино — с 1992 года.

1974

Алла Александровна Довлатова (настоящее имя - Марина Лютая-Евстрахина)

актриса. Родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в 1996 г. С 1990 г. Радиотрансляционная сеть, Молодежная редакция, ведущая и автор передачи “Невская волна” (студенческий выпуск). С 1992 г. на радио “Новый Санкт-Петербург”, ведущая прямого эфира, автор и ведущая шоу-программ “W-E-studio”, “Клуб Каупервудов”, ведущая телевизионного фестиваля “Музыкальный экзамен” (РТР).

1975

Дмитрий Геннадьевич Петрунь

актёр. Окончил Школу-студию МХАТ (курс О.П.Табакова) в 1998 году. С 1998 по 2005 гг. был в труппе Театра Табакова. Среди его работ: Жак ("Ужин, 1994, А.Смирнов), Санитар № 2 («Псих», 1995, А.Житинкин), спектакль Камы Гинкаса «Комната смеха» (1998), Аркадий («Любовь как милитаризм», Е.Каменькович), Денщик («Отец», 1999, А.Григорян)

1991

Николай Михайлович Ефремов

актёр. Сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова.

1888

Сергей Иванович Шаршун (Serge Charchoune)

русский писатель и художник. Родился в Бугуруслане. Эмигрант, покинул Россию в 1912, большую часть жизни провёл во Франции. В 1920 познакомился с Ф.Пикабиа, затем с Т.Тцара и Бретоном. Участвовал в групповых акциях дадаистов. Известен его портрет работы Мана Рэя (между 1922 и 1925). Автор фрагментарно-дневниковой прозы, наследующей В. Розанову. Умер в Вильнев-Сен-Жорж (Валь-де-Марн) 24 ноября 1975 года.

1876

Иван Яковлевич Билибин

русский художник, книжный график, художник театра.

Родился в селе Тарховка (близ Санкт-Петербурга) в семье военного врача. Учился в школе А.Ажбе в Мюнхене (1898), а также у И.Е.Репина в школе-мастерской М.К.Тенишевой (1898–1900). Жил преимущественно в Санкт-Петербурге, был активным членом объединения «Мир искусства».

Отправившись по заданию этнографического отдела Русского музея в путешествие по северным губерниям (1902–1904), испытал большое влияние со стороны средневековой деревянной архитектуры, равно как и крестьянского художественного фольклора. Свои впечатления выразил не только в образах, но и в ряде статей (Народное творчество русского Севера, 1904; и др.). Значительно повлияла на него и традиционная японская гравюра на дереве. Создавая с 1899 оформительские циклы для изданий сказок (Василиса Прекрасная, Сестра Аленушка и братец Иванушка, Финист Ясный Сокол, Царевна-лягушка и др., в том числе пушкинских сказок о Царе Салтане и Золотом петушке), разработал – в технике рисунка тушью, подцвеченного акварелью, – особый «билибинский стиль» книжного дизайна, продолжающий традиции древнерусского орнамента.

С 1904 успешно занимался сценографией (в том числе в антрепризе С.П.Дягилева). Революции Билибин первоначально не принял. В 1920 эвакуировался вместе с Белой армией из Новороссийска, жил в Каире и Александрии; в 1925 переехал в Париж. За рубежом помимо книжных и театральных вещей создал ряд красочных панно (для частных домов и ресторанов), ставших своеобразными эталонами «стиля рюс»; оформил также ряд православных храмов в Египте и Чехословакии. С годами в нем возобладали лояльные к советскому строю убеждения. Украсив советское посольство в Париже монументально-патриотическим панно Микула Селянинович» (1935–1936), он вернулся на родину, поселившись в Ленинграде. В последнее десятилетие жизни преподавал во Всероссийской академии художеств, по-прежнему выступая как художник книги и театра. Умер Билибин в Ленинграде 7 февраля 1942 года.

Билибин добился равных успехов как в книжной графике, так и в театральном искусстве. Критики любят проводить прямые параллели между этими двумя областями творчества художника: «Иллюстрации Билибина впечатляют не меньше, чем русский балет начала века: те же густые тени, золото световых эффектов, внезапные вспышки света» (У.Фивер). Как известно, Ивану Яковлевичу доводилось оформлять балетные спектакли для самой Анны Павловой.

В России художник Билибин давно стал предметом национальной гордости. Иметь в домашней библиотеке книги с его иллюстрациями — добрая традиция и признак хорошего тона. Всё это правильно: ребёнка с первых лет его жизни должны окружать образцы подлинного, высокого искусства.

1761

Евстигней Ипатович Фомин

русский композитор.

Родился в Санкт-Петербурге. Учился в Воспитательном училище при Академии художеств (с 1776 в музыкальных классах, по композиции у Г.Раупаха, Ф. Сартори). С 1782 совершенствовался под руководством Дж.Б.Мартини и С.Маттеи в Болонской филармонической академии, в 1785 избран ее членом. В 1786 вернулся в Санкт-Петербург. Фомин – крупнейший композитор конца 18 в., один из создателей русской оперы. Евстигней Фомин принадлежит к числу талантливых русских музыкантов XVIII в., чьими усилиями в России создавалась национальная композиторская школа. Вместе со своими современниками - М.Березовским, Д.Бортнянским, В.Пашкевичем он заложил основы отечественного музыкального искусства.

Национальной характерностью отличается его опера "Ямщики на подставе" ("Игрище невзначай") на текст Н.А.Львова (1787), высокой трагедийностью – мелодрама "Орфей" на текст Я.Б.Княжнина (1792, пост. 1800). Среди др. сочинений – комические оперы "Американцы" (1788, постановка, 1800), "Золотое яблоко" (постановка, 1803), "Новгородский богатырь Босславич" (1786), хоры к трагедии "Ярополк и Олег" В.А.Озерова (1798).

Однако сценическая судьба опер Фомина не была счастливой (после того как опера "Новгородский богатырь Боеславич" на либретто Екатерины II не понравилась императрице), и много из его сочинений было утеряно.

По достоинству творчество композитора было оценено лишь в середине XX в. В коллекции Гостелерадиофонда можно найти несколько опер Е.Фомина - "Американцы" (текст И.Крылова), "Орфей" (текст Я.Княжнина), "Ямщики на подставе" (текст Н.Львова).

1780

Александр Александрович Писарев

российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант. Член Российской академии (1809).

Из дворян Московской губернии. Родился в семье состоятельного и европейски образованного дворянина. Получил домашнее образование, учился в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, который окончил в конце 1796 г. 2 апреля 1797 зачислен подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк.

Жена из рода Дурасовых - Дурасова, Агриппина Михайловна (? - 1877).

За отличие в сражении при Аустерлице получил чин капитана, а за храбрость, оказанную под Фридландом, произведён 17 августа 1807 в полковники.

Сражался при Бородине, Малоярославце и под Красным. 21 января 1813 назначен командиром Киевского гренадерского полка. За отличие в сражении под Люценом произведён в генерал-майоры 15 сентября 1813, командовал бригадой во 2-й гренадерской дивизии.

За храбрость награждён 9 мая 1813 орденом СвятогоГеоргия 4-го класса. За участие во взятии Парижа награждён 5 мая 1814 орденом Святого Георгия 3-го класса № 373. В ознаменование отличной храбрости, оказанной в сражении при Париже 18 марта 1814 года. 15 августа 1815 был из-за ран освобожден от занимаемой должности.

20 сентября 1821 был назначен начальником 10-й пехотной дивизии. В отставку вышел с мундиром 1 января 1823, в тот же день избран президентом Московского общества любителей истории и древностей Российских. Через год назначен попечителем Московского учебного округа и университета. В 1825—1830 гг. президент МОИП. 30 декабря 1829 назначен сенатором с пожалованием в тайные советники. Назначен варшавским военным губернатором и переименован в генерал-лейтенанты 25 марта 1840. 30 декабря 1845 снят с губернаторской должности и зачислен в Московский департамент Сената. 15 июля 1847 вышел в отставку из-за преклонных лет.

Известен как один из первых историков Отечественной войны 1812 г. Её он начал в 1802 г., писал басни, сатиры, позже - военно-патриотические оды, гимны, "хоры", печатался в журналах. В 1804 г. был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, но по своим взглядам и вкусам расходился с другими его членами. Написал три книги по вопросам искусства, в 1817 напечатал «Военные письма и замечания, наиболее относящиеся к незабвенному 1812 году», а в 1825 - сборник «Калужские вечера, или Отрывки сочинений и переводов в стихах и прозе военных литераторов». В оба издания вошли и стихотворения самого Писарева.

Умер 24 июня 1848 года.

1811

Петр Иванович Севастьянов

археолог, археограф, собиратель книжных памятников славянской и византийской культуры.

Сын пензенского купца, он первое воспитание получил в отцовском доме под непосредственными указаниями и при участии знаменитого М.М.Сперанского. В 1822 г. Севастьянов привезен был в Москву и учился в пансионе Галушки, потом у ректора Двигубского и, наконец, поступил в Московский университет, который и окончил в 1829 г., по юридическому факультету со степенью кандидата.

С 1831 до 1851 г., т. е. в течение двадцати лет, служил попеременно (в Санкт-Петербурге) уголовным стряпчим, товарищем губернского прокурора, в Военном министерстве, в городской общей думе и в депутатском собрании. При этом ему приходилось делать частые поездки, во время которых он успел узнать разные края России.

Вышедши в отставку, Севастьянов занялся исключительно археологией. С 1859 по 1864 год он снова служил, на этот раз в Министерстве Народного Просвещения и был членом археологической комиссии; но это не мешало ему совершать обширные путешествия. Первое путешествие его по Западной Европе было в 1840 г., и с тех пор Севастьянов в несколько путешествий искрестил Европу во всех направлениях, от Киля до Марселя, от Берлина до Парижа, от Лондона до Триеста, от Брюсселя до Рима и Неаполя. Ему знакомы были северные берега Африки, Египет, Сирия, Палестина, Смирна, Константинополь и особенно Афон, сделавшийся как бы вторым его отечеством. Цель всех этих поездок было исключительно отыскивание, собирание и срисовывание христианских древностей. Севастьянов пожертвовал большую часть своего состояния и целую половину жизни на собирание христианских древностей, преимущественно на Востоке и особенно на горе Афонской. Всю его собирательскую деятельность можно разделить на пять периодов.

1) Первоначальный период простирается до начала 1850-х годов. В это время Севастьянов интересовался нашим Востоком, христианством Кавказа, Грузии и сам приготовлялся к будущей деятельности разнообразным чтением.

2) Второй период идет до 1857 года. В это время Севастьянов сосредоточивается более на родине христианства, Палестине, обрабатывает до мельчайших подробностей топографию Святой земли, изготавливает рельефный план Иерусалима и проч.

3) В третий период Севастьянов ближе познакомился с Константинополем и начал разыскания на Афоне (с 1857 г.), где он наткнулся на неисчерпаемый и непочатый запас весьма ценных древностей христианства. Известно, что после взятия Константинополя турками важнейшие сокровища православия нашли убежище на горе Афонской; сюда же стекались и ценные древности славянских государств, Болгарского, Сербского и проч. В это время Севастьянов собрал очень большие коллекции, большею частью в копиях и снимках, которые обратили на себя внимание европейских ученых. В конце 1858 г. эти коллекции были выставлены в Париже и доставили Севастьянову знакомство и покровительство в высших кругах русского общества. Он даже введен был ко двору и за свою деятельность получил Высочайшее одобрение.

4) С 1859 г. начинается четвертый период, самый блестящий. Осыпанный ласками, вниманием высочайших и вельможных особ, снабженный пособием в 16 тысяч рублей, Севастьянов отправился в официальную командировку, опять на Афон, во главе многих художников и исполнителей, приглашенных им из Западной Европы, и пробыл там 14 месяцев. Все, собранное там, привозилось и сдавалось в Академию Художеств, куда поступило между прочим до 1200 иконных изображений, до 200 чертежей византийского зодчества, более 5000 страниц рукописей и до 150 древних и замечательных подлинников икон.

Думали даже образовать особый Византийский музей для помещения всех этих сокровищ. Но по разным обстоятельствам и соображениям, значительная часть древностей, собранных Севастьяновым и лично ему принадлежавших, были помещены в Московский публичный музей, где они занимают 4 зала и служат истинным украшением его.

При этом сам Севастьянов весьма много работал в музее над распределением и классификациею собранных им древностей.

5) Последний период начинается с 1864 г., когда Севастьянов возвратился из Москвы в Санкт-Петербург и принялся за новое собирание рисунков и гравюр, а вскоре поехал в Италию, где отыскивал древности, относящиеся к эпохе до разделения церквей. Между прочим, он был в Париже на археологической выставке и в то же время продолжал поиски за древностями. В 1866 г. он возвратился с огромными приобретениями по части древностей в Россию, сначала в Вильну, куда звали его в качестве начальника предполагавшегося музея, а оттуда в Санкт-Петербург, где он вскоре умер от чрезмерных трудов и запущенной болезни 22 января 1867 года. Он похоронен в Александро-Невской лавре, между Суворовым и Паниным

1934

Пьер Ришар (Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей)

французский актер и режиссер. Пьер Ришар - лучший на сегодняшний день комик Франции.

Родился в семье текстильного промышленника. Воспитывался в семье своего деда, потомка старинного аристократического рода, который жил на севере Франции. Один из его дедов был аристократом, другой - браконьером. Родители его развелись, и мальчик всю жизнь ощущал некую раздвоенность. Сын промышленника и внук дворянина Пьер Ришар должен был продолжить семейную традицию и сделать карьеру в фамильной текстильной компании. Однако, достигнув совершеннолетия и получив диплом бакалавра, Пьер отказывается стать бизнесменом и поступает в Париже на драматические курсы. Тогда он и сменил имя.

Но от былых времен остались не только воспоминания: он является владельцем поместья, где производится красное вино "Шато Бель-Эвек", более 60000 бутылок в год.

Свой творческий путь Ришар начинал в балетной труппе Мориса Бежара, который считал его перспективным танцовщиком.

Своеобразную стажировку Ришар прошел в Национальном народном театре. Уже тогда он создал себе маску рассеянного и застенчивого, немного простодушного, но в то же время смышленого парня, у которого вечно всклокоченная голова, чересчур длинные руки и ноги и неудачная семейная жизнь. Именно такой образ и входит в кинематограф. В кино Пьера Ришара первым начал снимать режиссер Ив Робер сначала в "Блаженном Александре" (другое название - "Счастливчик Александр"), а потом в "Высоком блондине в черном ботинке" и "Возвращении высокого блондина". Однако талант Ришара оказался шире и многограннее: в фильме "Укол зонтиком" он в полной мере проявил свой трагикомический талант.

В дальнейшем Ришар сам заказывает для себя сценарии и пробует выступить как режиссер. Свой первый фильм "Рассеянный" Ришар поставил в 1970 году. Для реализации новых замыслов он создает небольшую кинокомпанию "Фильм фредолин".

После двадцатилетнего перерыва Ришар вернулся в театр и сыграл в двух небольших пьесах комедиографа Жоржа Фейдо. Увлечения актера - баржа, стоящая у причала Сены в центре Парижа, гоночный автомобиль и мотоцикл. Кроме того, чтобы не терять форму, Ришар ежедневно бегает по утрам. Он также любит путешествовать, побывал во множестве стран, в том числе и в России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кузбассе. По этому поводу сам Пьер Ришар говорит: "Как выяснилось, в России у меня значительно больше друзей, чем я предполагал… Как ни странно, меня здесь помнят, любят и ждут в гости...".

1958

Мадонна (Madonna, настоящее имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе)

американская певица.

Родилась в городке Бэй-Сити американского штата Мичиган. В детстве Мадонна была в равной мере милым и шаловливым ребенком. Она очень любила мать. Однако та умерла от рака, когда Мадонне было пять лет. Семья Чикконе была настолько набожной, что детей каждое утро поднимали в шесть утра, чтобы они час провели в церкви, прежде чем их отвезут в приходскую школу. В католической школе, где она училась, у нее были только отличные оценки. Успешно закончив школу, она подалась в балет. С ее пластикой и природной любовью к танцу она легко добилась того, что в Мичиганском университете ей платили стипендию как лучшему танцору.

И вдруг Мадонна решила, что только в Нью-Йорке она сумеет сделать карьеру. Чтобы прокормиться, она подрабатывала в пончиковой, гардеробщицей, работала натурщицей в изостудии (ребра ее тощего тела проступали настолько отчетливо, что их было интересно рисовать) и даже фотографировалась обнаженной (эти фото всплыли через много лет, появившись в журналах «Плейбой» и «Пентхауз»). Она не сдавалась.

В 1983 Мадонна выпустила первый альбом, который так и назывался «Мадонна». Через два года она стала королевой поп-музыки. Сообщалось, что с 1986 певица зарабатывала по 20 миллионов долларов в год.

Хотя Мадонна и утвердилась в шоу-бизнесе, ее попытки сниматься в кино сопровождались больше неудачами, чем успехами. Сама Мадонна считает так: «Не думаю, что я плохая актриса. Скорее, я снималась в плохих фильмах».

Ее первый же «взрослый» роман с актером Шоном Пенном привел в 1985 к свадьбе.

22 декабря 2000 Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ритчи. Их свадьба состоялась в средневековом замке «Skibo» в Шотландии. 11 августа 2001 у Мадонны и Гая Ричи родился сын, Рокко Ричи. Это уже второй ребенок Мадонны. 14 октября 1999 Мадонна родила дочь, которую назвали Лурдес Мария Лион. Ее отец — тренер Мадонны по фитнесу Карлос Лион. С появлением дочки Лурдес Мадонна сильно изменилась, уменьшив число своих эпатажных выходок. В 2002 поп-дива всерьез решила стать детской писательницей: она заключила контракт на выпуск пяти детских книжек. Первая детская книга Мадонны «Английские розы» имела большой успех. Это сказка для девочек, с танцами, вечеринками, печеньями и феями. Главная мораль: не завидуй. Главнае идеи ее книг: никакое богатство или просто финансовое благополучие не может гарантировать человеку истинное счастье. Героями книги будут одни животные. Они стремятся к богатству, забывая обо всем остальном, а найдя его, все равно остаются несчастными.

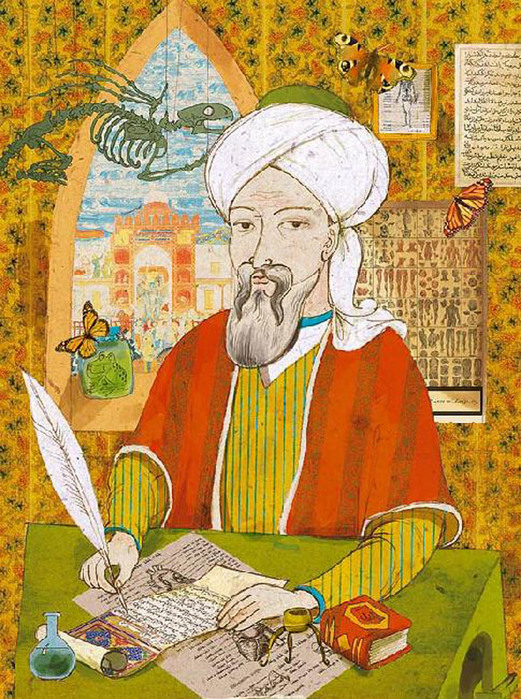

980

Ибн Сина (Авиценна; Абу Али Хесейн ибн Абдаллах)

энциклопедист, врач, философ. Родился в Афшане близ Бухары. Отец Ибн Сины, бухарский чиновник, выходец из Балха, в то время столицы греко-бактрийского царства, дал сыну систематическое домашнее образование, пробудив в нем в ранние годы тягу к знаниям. Вскоре Абу Али превзошел своих учителей и начал самостоятельное изучение физики, метафизики и медицины, обратившись к трудам Евклида, Птолемея и Аристотеля.

В эти же годы написал первые самостоятельные трактаты. В 1002–1005 находился в Хорезме, в «академии Мамуна» – сообществе прославленных ученых. С 1008 вынужден был вести жизнь скитальца, зависящую от милости и капризов эмиров и султанов, последствий дворцовых интриг.

В 1030, во время нападения на Исфахан наместника газневидского султана Масуда, дом Ибн Сины был ограблен, и многие его труды пропали. Тяготы напряженной жизни подорвали его здоровье и 18 июня 1037 года он скончался. Был похоронен в Хамадане (Северный Иран) возле городской стены, но по прошествии 8 месяцев прах Ибн-Сины был перевезен в Исфахан и погребен в мавзолее Ала ал-Даула. Перед смертью он приказал отпустить всех своих рабов, наградив их, и всё своё имущество раздать беднякам.

Памятник Ибн Сине в Хамадане (Иран).

Научное наследие Ибн Сины охватывает различные области знания: философию, медицину, математику, астрономию, минералогию, поэзию, музыку и т.д. Точное количество принадлежащих ему трудов не установлено (приписывается до 456, в том числе 23 на фарси). Главный труд Ибн Сины – Канон врачебной науки (Канун ат-тибб, написан в 1013–1021). В этом состоящем из 5 томов фундаментальном труде собраны сведения по фармакологии, дается детальное описание сердца (первое начало), печени (второе начало), мозга (также второе начало), опровергается мнение о том, что источником зрения является хрусталик, и доказывается, что изображение предмета дает сетчатка. Авиценна устанавливает различия между чумой и холерой, плевритом и воспалением легких, дает описание проказы, диабета, язвы желудка и т.д. Опытный хирург, Ибн Сина дал подробное анатомическое описание человека, но особый его вклад состоял в исследовании и описании деятельности головного мозга. Переведенный в 12 в. на латинский язык Канон до 17 в. служил основным руководством для европейских медиков. Столь же популярным стало и другое сочинение, охватывающее разные области знания, – Книга исцеления (Китаб аш-шифа), значительную часть которой составляет Книга о душе. Под названием Liber de Anima она получила известность в Европе уже в середине 12 в., когда была переведена на латинский язык Домиником Гундисальви. В настоящее время насчитывается 50 рукописей латинского перевода, первое издание которого было осуществлено в Падуе в 1485. На фарси свои философские взгляды Ибн Сина изложил в Книге знания (Даниш-намэ). Подводящее итоги его философских размышлений сочинение – Указания и наставления (ал-Ишарат ва-т-танбихат), написанное примерно в 1035–1036.

Как философ Ибн Сина принадлежал к направлению «фалсафы», восточного перипатетизма. Много сделал для выработки философского словаря на арабском и персидском языках.

Памятник Ибн Сине в Душанбе.

1902

Юрий Николаевич Рерих

советский учёный-востоковед, доктор филологических наук (1957), профессор. Родился в селе Окуловка, ныне Новгородской области. Сын Н.К.Рёриха. Получил разностороннюю филологическую подготовку в крупнейших востоковедческих центрах мира. В 1923-1957 жил и работал в Индии. В 1930-1942 директор института гималайских исследований в Нагаре. Вместе с отцом участвовал в научных экспедициях в Китае (Тибет, Синьцзян), МНР и др. После приезда в 1957 в СССР заведовал сектором истории религии и философии института народов Азии Академии Наук СССР. Основные труды по истории Тибета и тибето-монгольских отношений, этнографии, материальной культуре народов Центральной Азии, тибетской историографии и языкознанию, иконографии, эпосу о Гэсэр-хане "Гэсэриаде", буддийской философии и религии. Перевёл крупнейшее тибетское историческое сочинение 15 в. "Синий тэптхэр" (части 1-2, 1949-1953). Член Королевского азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии, американского археологического и этнографического обществ и др. Скончался в Москве 21 мая 1960 года. Литература: Ю.Н.Рерих, "Народы Азии и Африки", 1962, № 4 (литература).

1939

Людмила Владимировна Абрамова

российская актриса. В 1963 г. окончила ВГИК (мастерская М. Ромма). Дебютировала как киноактриса в фильме «713-й просит посадку» (1962). Снялась в фильмах: «Восточный коридор» (1967), «Не жить мне без тебя, Юсте» (1969). С 1961 по 1968 гг. – жена В. С. Высоцкого, мать двух его сыновей – Аркадия и Никиты. Работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея В. Высоцкого.

1969

Павел Владимирович Санаев

актёр. Родился в Москве. Первый опыт работы в кино приобрел на съемочной площадке фильма "Чучело", где исполнил роль Васильева - очкарика в красной шапочке, который, единственный из всего класса, заступался за Лену Бессольцеву. После этого снимался еще в трех фильмах, но учиться во ВГИК пошел не на актера, а не сценариста. В 1992 году закончил сценарный факультет ВГИКа и написал повесть "Похороните меня за плинтусом", которая вышла в 2003 году и сразу стала бестселлером.

1957

Кирилл Викторович Набутов

российский режиссер и ведущий телевизионных программ, спортивный комментатор, член Академии Российского телевидения. Родился в Ленинграде в семье футбольного вратаря, а затем спортивного комментатора Ленинградского ТВ. В 1979 окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова. С 1979 работал спортивным комментатором в Главной редакции спортивных программ Ленинградского телевидения. С 1988 по 1990 - одновременно ведущий программы "Телекурьер".

1962

Игорь Владимирович Лях

актёр. Окончил Щепкенское училище. Работал в Малом театре. Преподает актерское мастерство в училище имени Щепкина.

1963

Николай Николаевич Добрынин

актер ("Прощай, шпана замоскворецкая").

1973

Руслан Равильевич Хабиев

актер московского театра Сатиры. Окончил ГИТИС в 1993 году (С.Н.Колосов, Л.И.Касаткина). Роль летнего сезона 1998 года — Артем в спектакле «Путешествия на краю...» Ивана Савельева. В кино — с 1992 года.

1974

Алла Александровна Довлатова (настоящее имя - Марина Лютая-Евстрахина)

актриса. Родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в 1996 г. С 1990 г. Радиотрансляционная сеть, Молодежная редакция, ведущая и автор передачи “Невская волна” (студенческий выпуск). С 1992 г. на радио “Новый Санкт-Петербург”, ведущая прямого эфира, автор и ведущая шоу-программ “W-E-studio”, “Клуб Каупервудов”, ведущая телевизионного фестиваля “Музыкальный экзамен” (РТР).

1975

Дмитрий Геннадьевич Петрунь

актёр. Окончил Школу-студию МХАТ (курс О.П.Табакова) в 1998 году. С 1998 по 2005 гг. был в труппе Театра Табакова. Среди его работ: Жак ("Ужин, 1994, А.Смирнов), Санитар № 2 («Псих», 1995, А.Житинкин), спектакль Камы Гинкаса «Комната смеха» (1998), Аркадий («Любовь как милитаризм», Е.Каменькович), Денщик («Отец», 1999, А.Григорян)

1991

Николай Михайлович Ефремов

актёр. Сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова.

1888

Сергей Иванович Шаршун (Serge Charchoune)

русский писатель и художник. Родился в Бугуруслане. Эмигрант, покинул Россию в 1912, большую часть жизни провёл во Франции. В 1920 познакомился с Ф.Пикабиа, затем с Т.Тцара и Бретоном. Участвовал в групповых акциях дадаистов. Известен его портрет работы Мана Рэя (между 1922 и 1925). Автор фрагментарно-дневниковой прозы, наследующей В. Розанову. Умер в Вильнев-Сен-Жорж (Валь-де-Марн) 24 ноября 1975 года.

1876

Иван Яковлевич Билибин

русский художник, книжный график, художник театра.

Родился в селе Тарховка (близ Санкт-Петербурга) в семье военного врача. Учился в школе А.Ажбе в Мюнхене (1898), а также у И.Е.Репина в школе-мастерской М.К.Тенишевой (1898–1900). Жил преимущественно в Санкт-Петербурге, был активным членом объединения «Мир искусства».

Отправившись по заданию этнографического отдела Русского музея в путешествие по северным губерниям (1902–1904), испытал большое влияние со стороны средневековой деревянной архитектуры, равно как и крестьянского художественного фольклора. Свои впечатления выразил не только в образах, но и в ряде статей (Народное творчество русского Севера, 1904; и др.). Значительно повлияла на него и традиционная японская гравюра на дереве. Создавая с 1899 оформительские циклы для изданий сказок (Василиса Прекрасная, Сестра Аленушка и братец Иванушка, Финист Ясный Сокол, Царевна-лягушка и др., в том числе пушкинских сказок о Царе Салтане и Золотом петушке), разработал – в технике рисунка тушью, подцвеченного акварелью, – особый «билибинский стиль» книжного дизайна, продолжающий традиции древнерусского орнамента.

С 1904 успешно занимался сценографией (в том числе в антрепризе С.П.Дягилева). Революции Билибин первоначально не принял. В 1920 эвакуировался вместе с Белой армией из Новороссийска, жил в Каире и Александрии; в 1925 переехал в Париж. За рубежом помимо книжных и театральных вещей создал ряд красочных панно (для частных домов и ресторанов), ставших своеобразными эталонами «стиля рюс»; оформил также ряд православных храмов в Египте и Чехословакии. С годами в нем возобладали лояльные к советскому строю убеждения. Украсив советское посольство в Париже монументально-патриотическим панно Микула Селянинович» (1935–1936), он вернулся на родину, поселившись в Ленинграде. В последнее десятилетие жизни преподавал во Всероссийской академии художеств, по-прежнему выступая как художник книги и театра. Умер Билибин в Ленинграде 7 февраля 1942 года.

Билибин добился равных успехов как в книжной графике, так и в театральном искусстве. Критики любят проводить прямые параллели между этими двумя областями творчества художника: «Иллюстрации Билибина впечатляют не меньше, чем русский балет начала века: те же густые тени, золото световых эффектов, внезапные вспышки света» (У.Фивер). Как известно, Ивану Яковлевичу доводилось оформлять балетные спектакли для самой Анны Павловой.

В России художник Билибин давно стал предметом национальной гордости. Иметь в домашней библиотеке книги с его иллюстрациями — добрая традиция и признак хорошего тона. Всё это правильно: ребёнка с первых лет его жизни должны окружать образцы подлинного, высокого искусства.

1761

Евстигней Ипатович Фомин

русский композитор.

Родился в Санкт-Петербурге. Учился в Воспитательном училище при Академии художеств (с 1776 в музыкальных классах, по композиции у Г.Раупаха, Ф. Сартори). С 1782 совершенствовался под руководством Дж.Б.Мартини и С.Маттеи в Болонской филармонической академии, в 1785 избран ее членом. В 1786 вернулся в Санкт-Петербург. Фомин – крупнейший композитор конца 18 в., один из создателей русской оперы. Евстигней Фомин принадлежит к числу талантливых русских музыкантов XVIII в., чьими усилиями в России создавалась национальная композиторская школа. Вместе со своими современниками - М.Березовским, Д.Бортнянским, В.Пашкевичем он заложил основы отечественного музыкального искусства.

Национальной характерностью отличается его опера "Ямщики на подставе" ("Игрище невзначай") на текст Н.А.Львова (1787), высокой трагедийностью – мелодрама "Орфей" на текст Я.Б.Княжнина (1792, пост. 1800). Среди др. сочинений – комические оперы "Американцы" (1788, постановка, 1800), "Золотое яблоко" (постановка, 1803), "Новгородский богатырь Босславич" (1786), хоры к трагедии "Ярополк и Олег" В.А.Озерова (1798).

Однако сценическая судьба опер Фомина не была счастливой (после того как опера "Новгородский богатырь Боеславич" на либретто Екатерины II не понравилась императрице), и много из его сочинений было утеряно.

По достоинству творчество композитора было оценено лишь в середине XX в. В коллекции Гостелерадиофонда можно найти несколько опер Е.Фомина - "Американцы" (текст И.Крылова), "Орфей" (текст Я.Княжнина), "Ямщики на подставе" (текст Н.Львова).

1780

Александр Александрович Писарев

российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант. Член Российской академии (1809).

Из дворян Московской губернии. Родился в семье состоятельного и европейски образованного дворянина. Получил домашнее образование, учился в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, который окончил в конце 1796 г. 2 апреля 1797 зачислен подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк.

Жена из рода Дурасовых - Дурасова, Агриппина Михайловна (? - 1877).

За отличие в сражении при Аустерлице получил чин капитана, а за храбрость, оказанную под Фридландом, произведён 17 августа 1807 в полковники.

Сражался при Бородине, Малоярославце и под Красным. 21 января 1813 назначен командиром Киевского гренадерского полка. За отличие в сражении под Люценом произведён в генерал-майоры 15 сентября 1813, командовал бригадой во 2-й гренадерской дивизии.

За храбрость награждён 9 мая 1813 орденом СвятогоГеоргия 4-го класса. За участие во взятии Парижа награждён 5 мая 1814 орденом Святого Георгия 3-го класса № 373. В ознаменование отличной храбрости, оказанной в сражении при Париже 18 марта 1814 года. 15 августа 1815 был из-за ран освобожден от занимаемой должности.

20 сентября 1821 был назначен начальником 10-й пехотной дивизии. В отставку вышел с мундиром 1 января 1823, в тот же день избран президентом Московского общества любителей истории и древностей Российских. Через год назначен попечителем Московского учебного округа и университета. В 1825—1830 гг. президент МОИП. 30 декабря 1829 назначен сенатором с пожалованием в тайные советники. Назначен варшавским военным губернатором и переименован в генерал-лейтенанты 25 марта 1840. 30 декабря 1845 снят с губернаторской должности и зачислен в Московский департамент Сената. 15 июля 1847 вышел в отставку из-за преклонных лет.

Известен как один из первых историков Отечественной войны 1812 г. Её он начал в 1802 г., писал басни, сатиры, позже - военно-патриотические оды, гимны, "хоры", печатался в журналах. В 1804 г. был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, но по своим взглядам и вкусам расходился с другими его членами. Написал три книги по вопросам искусства, в 1817 напечатал «Военные письма и замечания, наиболее относящиеся к незабвенному 1812 году», а в 1825 - сборник «Калужские вечера, или Отрывки сочинений и переводов в стихах и прозе военных литераторов». В оба издания вошли и стихотворения самого Писарева.

Умер 24 июня 1848 года.

1811

Петр Иванович Севастьянов

археолог, археограф, собиратель книжных памятников славянской и византийской культуры.

Сын пензенского купца, он первое воспитание получил в отцовском доме под непосредственными указаниями и при участии знаменитого М.М.Сперанского. В 1822 г. Севастьянов привезен был в Москву и учился в пансионе Галушки, потом у ректора Двигубского и, наконец, поступил в Московский университет, который и окончил в 1829 г., по юридическому факультету со степенью кандидата.

С 1831 до 1851 г., т. е. в течение двадцати лет, служил попеременно (в Санкт-Петербурге) уголовным стряпчим, товарищем губернского прокурора, в Военном министерстве, в городской общей думе и в депутатском собрании. При этом ему приходилось делать частые поездки, во время которых он успел узнать разные края России.

Вышедши в отставку, Севастьянов занялся исключительно археологией. С 1859 по 1864 год он снова служил, на этот раз в Министерстве Народного Просвещения и был членом археологической комиссии; но это не мешало ему совершать обширные путешествия. Первое путешествие его по Западной Европе было в 1840 г., и с тех пор Севастьянов в несколько путешествий искрестил Европу во всех направлениях, от Киля до Марселя, от Берлина до Парижа, от Лондона до Триеста, от Брюсселя до Рима и Неаполя. Ему знакомы были северные берега Африки, Египет, Сирия, Палестина, Смирна, Константинополь и особенно Афон, сделавшийся как бы вторым его отечеством. Цель всех этих поездок было исключительно отыскивание, собирание и срисовывание христианских древностей. Севастьянов пожертвовал большую часть своего состояния и целую половину жизни на собирание христианских древностей, преимущественно на Востоке и особенно на горе Афонской. Всю его собирательскую деятельность можно разделить на пять периодов.

1) Первоначальный период простирается до начала 1850-х годов. В это время Севастьянов интересовался нашим Востоком, христианством Кавказа, Грузии и сам приготовлялся к будущей деятельности разнообразным чтением.

2) Второй период идет до 1857 года. В это время Севастьянов сосредоточивается более на родине христианства, Палестине, обрабатывает до мельчайших подробностей топографию Святой земли, изготавливает рельефный план Иерусалима и проч.

3) В третий период Севастьянов ближе познакомился с Константинополем и начал разыскания на Афоне (с 1857 г.), где он наткнулся на неисчерпаемый и непочатый запас весьма ценных древностей христианства. Известно, что после взятия Константинополя турками важнейшие сокровища православия нашли убежище на горе Афонской; сюда же стекались и ценные древности славянских государств, Болгарского, Сербского и проч. В это время Севастьянов собрал очень большие коллекции, большею частью в копиях и снимках, которые обратили на себя внимание европейских ученых. В конце 1858 г. эти коллекции были выставлены в Париже и доставили Севастьянову знакомство и покровительство в высших кругах русского общества. Он даже введен был ко двору и за свою деятельность получил Высочайшее одобрение.

4) С 1859 г. начинается четвертый период, самый блестящий. Осыпанный ласками, вниманием высочайших и вельможных особ, снабженный пособием в 16 тысяч рублей, Севастьянов отправился в официальную командировку, опять на Афон, во главе многих художников и исполнителей, приглашенных им из Западной Европы, и пробыл там 14 месяцев. Все, собранное там, привозилось и сдавалось в Академию Художеств, куда поступило между прочим до 1200 иконных изображений, до 200 чертежей византийского зодчества, более 5000 страниц рукописей и до 150 древних и замечательных подлинников икон.

Думали даже образовать особый Византийский музей для помещения всех этих сокровищ. Но по разным обстоятельствам и соображениям, значительная часть древностей, собранных Севастьяновым и лично ему принадлежавших, были помещены в Московский публичный музей, где они занимают 4 зала и служат истинным украшением его.

При этом сам Севастьянов весьма много работал в музее над распределением и классификациею собранных им древностей.

5) Последний период начинается с 1864 г., когда Севастьянов возвратился из Москвы в Санкт-Петербург и принялся за новое собирание рисунков и гравюр, а вскоре поехал в Италию, где отыскивал древности, относящиеся к эпохе до разделения церквей. Между прочим, он был в Париже на археологической выставке и в то же время продолжал поиски за древностями. В 1866 г. он возвратился с огромными приобретениями по части древностей в Россию, сначала в Вильну, куда звали его в качестве начальника предполагавшегося музея, а оттуда в Санкт-Петербург, где он вскоре умер от чрезмерных трудов и запущенной болезни 22 января 1867 года. Он похоронен в Александро-Невской лавре, между Суворовым и Паниным

| Рубрики: | история/Жизнь Замечательных Людей |

Понравилось: 4 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |