-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай арии из опер архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения дом-музей живопись заметка и фотоподборка звездные истории зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей романсы российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция храм художник художники чайковский п и юбилей

-Рубрики

- история (2308)

- Жизнь Замечательных Людей (527)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (161)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2094)

- Люди России (477)

- По городам и весям (256)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1866)

- Классическая музыка (1061)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (240)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (77)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (991)

- Окружающая среда (141)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (288)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

14 августа родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1965

Алена Валентиновна Свиридова

певица. Родилась в городе Керчи, в Крыму. Окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. Работала концертмейстером, актрисой в Минском драматическом театре. По приглашению Ю.Репяха, директора певца Богдана Титомира, приехала в Москву, где записала несколько песен собственного сочинения. Клипы на песни: Никто, никогда, Розовый фламинго, выступления в концертах с В.Леонтьевым и сольно приносят Свиридовой популярность. На телеконкурсе «Песня-93» вышла в финал. Обладательница приза «Золотое яблоко» на фестивале «Поколение-93» за создание лучшего женского образа на эстраде. Участвовала в программе «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой (1993). На конкурсе видеоклипов «BIZ-TV» клип «Розовый фламинго» занял 1-е место (1994). В 1995 фирма «Дженерал рекордс» выпустила дебютный компакт-диск «Розовый фламинго». В 2002 певица сотрудничала с Андреем Макаревичем и выпустила альбом «Игра в классики», содержащий кавер-версии песен в стиле джаз и блюз, в том числе произведения великого композитора Джорджа Гершвина. Актриса автономной некоммерческой организации сценического искусства "Творческое объединение "Дуэт", город Москва. Заслуженная артистка Российской Федерации.

1900

Тамара Семёновна Церетели

грузинская эстрадная певица (контральто), заслуженная артистка Грузинской ССР (1958). На сцене с 1920 г. В 1923 г. дебютировала в Москве. Прославилась как исполнительница цыганских романсов. В ее репертуаре также грузинские, русские народные песни и др.

1875

Мстислав Валерианович Добужинский

русский художник. Родился в Новгороде, в семье офицера. Учился в Санкт-Петербурге, в рисовальной школе Общества поощрения художеств (1884–1885), а также (1899–1901) в Мюнхене у А.Ажбе и в Надбанье (Венгрия) у Ш.Холлоши; в 1901 изучал гравюру под руководством В.В.Матэ.

Член «Мира искусства» с 1902. Много путешествовал по городам России и Западной Европы. Жил в Санкт-Петербурге, в 1918–1919 в Витебске, в 1924–1926 и 1929–1938 в Каунасе, в 1926–1929 в Париже, в 1938–1939 в Лондоне, с 1939 преимущественно в Нью-Йорке. Приверженец стиля модерн и символизма, обращался к историческим сюжетам и портрету – Человек в очках (портрет поэта и критика К.А.Сюннерберга (Эрберга), уголь, акварель, белила, 1905–1906, Третьяковская галерея).Типичные для его пейзажей 1900–1910-х годов глухие Санкт-Петербургские брандмауэры навевают чувство безысходности, которое доминирует в его карикатурах (1905) и ряде журнальных рисунков (Дьявол в виде гигантского паука; «Золотое руно», 1907); помимо «Золотого руна» он работал для «Мира искусства», «Жупела», «Аполлона», «Сатирикона» и других журналов.

Работая в книге (как детской, так и взрослой) с 1906, он создал в этой области немало шедевров; среди них – оформление Белых ночей Ф.М.Достоевского (1923) и Трех толстяков Ю.К.Олеши (1925).

Добужинский был и выдающимся сценографом. С 1907 он сотрудничал с Московским художественным театром, антрепризой С.П.Дягилева, ленинградским Большим драматическим театром, каунасским Литовским государственным театром, «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) и многими другими театрами; работал также как художник кино.

Большой след в искусстве (в особенности русском и литовском) он оставил и как замечательный педагог. Оставил книгу мемуаров (опубликована в Нью-Йорке в 1976, в Москве в 1987).

Умер Добужинский в Нью-Йорке 20 ноября 1957 года.

Он любил стиль «модерн» и был не чужд символизму, но в работе над детской книгойтяготел к юмору и гротеску. Особенно это ощущается по контрасту со строгими, сдержанными «Повестями Белкина», лаконичным «Каменным гостем», энциклопедически насыщенным «Евгением Онегиным» и проникновенно-лирическими «Белыми ночами», признанными подлинным шедевром книжного искусства. «Три толстяка» Ю.К.Олеши, «Бармалей» К.И.Чуковского и даже малоизвестные иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина — это фейерверк остроумия и игры (если веритьЭ.Голлербаху, в детстве Добужинский из всех иллюстраторов предпочитал Гюстава Доре и Вильгельма Буша), это то самое «большое искусство», о котором писал Максимилиан Волошин: «Большое искусство может быть самим солнцем и может быть одним лишь из утренних или одним лишь из закатных лучей его; но всегда остаётся оно большим солнечным искусством, которого никогда нельзя смешать с лучами и светами земных огней».

1878

Андрей Осипович Никулин

русский советский художник, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944).

Родился в деревне Камышловское Курганского уезда Тобольской губернии в крестьянской семьею В раннем детстве с семьей переехал в Барнаул. Учился в Барнаульском окружном горном училище, затем – в Центральном училище технического рисования барона Штиглица на театрально-декорационном отделении, после успешного окончания к-рого (1903) был командирован за границу (Италия, Австрия, Швейцария, Франция). В 1905–1906 занимался в Академии Жульена в Париже.

С 1907 работал учителем рисования в учебных заведениях Саратова, но ежегодно приезжал на несколько месяцев на Алтай. В 1908 состоялась персональных выставка Никулина в Барнауле (1-я художественная выставка в городе), показанная затем в Томске.

С 1924 жил в Москве, работал художником-фоновиком на фабрике «Совкино» («Мосфильм»), участвовал в художественных выставках.

Умер в Москве 13 сентября 1945 года.

1919

Василий Николаевич Киселев

российский оператор, народный артист РСФСР (1979). В 1941-1946 гг. был фотокорреспондентом фронтовых газет. В 1948 г. после окончания ВГИКа начал работать оператором на Центральной студии документальных фильмов. Принимал участие в съемках фильмов: «Мир победит войну» (1949), «Праздник молодости» (1954), «Путешествие по Исландии» (1950), «На гостеприимной земле Бирмы» (1956), «Утро Индии» (1956), «Пылающий остров» (1961), «Там, за рекой Браззавиль» (1965), «Живые в бронзе» (1966), «Встречи на Британских островах» (1966), «Так встречаются братья» (1967) и др.

1938

Маргарита Ивановна Струнова

актриса. Народная артистка России. Родилась в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина. В труппе Ленкома - с 1959 г. Дебют - роль Марфиньки в "Опасном возрасте" С.Нариньяни. Снималась в кинофильмах "На семи ветрах", "Петербургские тайны" и др.

1958

Михаил Александрович Ширвиндт

телеведущий ("Дог-шоу" (НТВ)).

1974

Иван Николаевич Волков

актёр. Родился в семье популярных киноактеров - заслуженной артистки Российской Федерации Ольги Владимировны Волковой и народного артиста РСФСР Николая Николаевича Волкова. Окончил актерский факультет ГИТИСа (1997, курс А.В.Бородина). Четыре года работал в театре клоунады Вячеслава Полунина. С 2001 года по 2006 год - в театре "Современник". Дебютировал в спектакле "Три сестры" - в роли Андрея Прозорова, продолжает играть спектакль на договоре.

1978

Юлия Анатольевна Борилова

актриса. В 1999 году закончила ГИТИС, курс В.М.Левертова и Б.А.Морозова. Участвует в телевизионном проекте на Первом канале "Прожектор перисхилтон".

1979

Надежда Игоревна Бахтина

киноактриса (телесериалы «Граф Крестовский», «Кармелита»). Надежда родилась в городе Пушкино Московской области в дружной многодетной семье, у нее четыре брата. В 1997 году поступила в театральное училище имени Щукина. После его окончания Надежда работала в театре "Траги-фарс". Это новый молодежный театр, созданный в 2001 году.

1983

Захар Анатольевич Ронжин

актёр. Родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Учась в средней школе, занимался в детском театре "Данко". Вел программу "От и До" на Санкт-Петербургском телевидении (1995-1997г). После школы поступил в театральную академию (ЛГиТМиК); мастер В.В.Петров. Играет в мюзикле Театра Луны "Лиромания" (роль - Шут). Участвует в театральном проекте Алексея Рыбникова "Приключения Буратино" (роль - Буратино).

1945

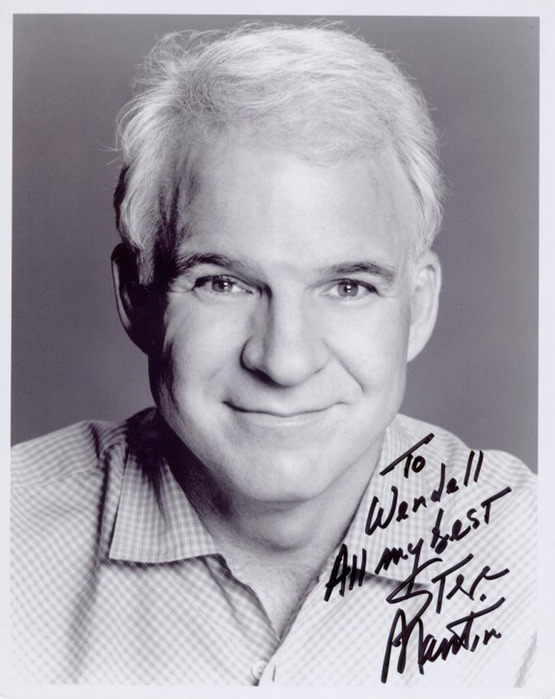

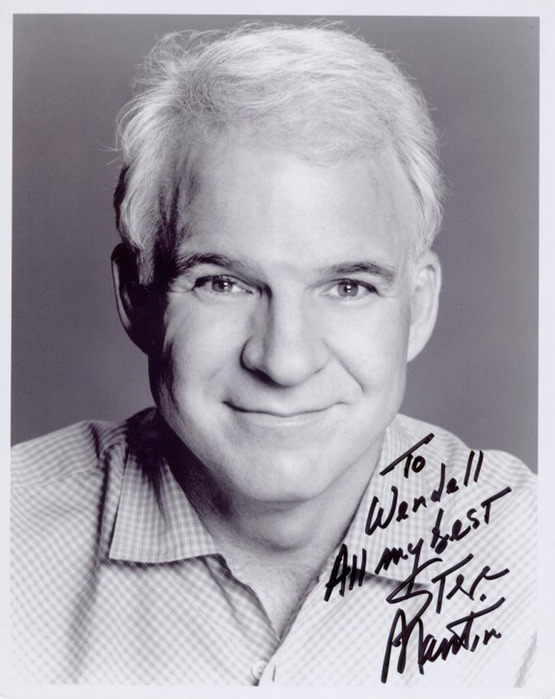

Стив Мартин (Steve Martin)

американский киноактер, сценарист и продюсер. Творческую деятельность начал со сценариев для телешоу (в 1969 г. получил премию «Эмми») и участия в комедийных программах в качестве исполнителя. В 1977 г. сыграл свои первые небольшие комедийные роли в кино и постепенно (один из первых хитов по его сценарию назывался «Придурок») превратился в известного актера, способного сыграть и серьезные драматические роли («Родительское чувство», 1989; «Большой каньон», 1991). Наиболее популярны работы актера в фильмах: «Мертвые не носят пледа» (1982), «Человек, у которого было два мозга» (1983), «Три амигос!» (1986), «Роксанна» (1987), «Лос-анджелесская история» (1991) (в этих лентах Мартин выступил и как автор сценария), а также «Весь я» (1984), «Магазинчик ужасов» (1986), «Самолетом, поездом, автомобилем» (1987), «Отпетые мошенники» (1988), «Мои голубые небеса» (1990), «Отец невесты» (1991) и «Отец невесты-2» (1994). Актер в совершенстве владеет даром кинокомика, виртуозно демонстрируя великолепную мимику, пластические способности и мастерство импровизатора.

1787

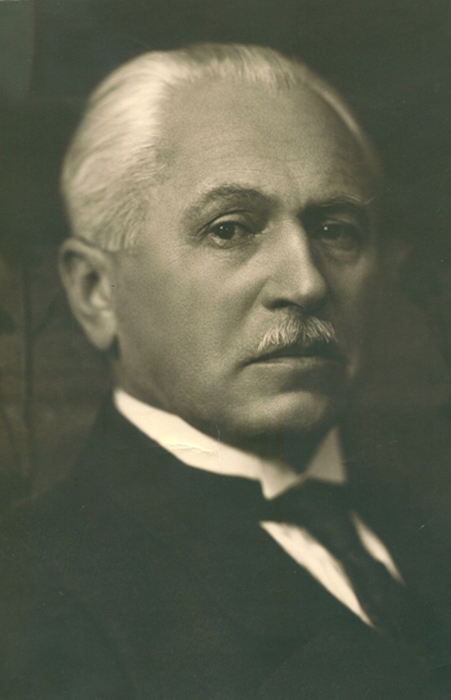

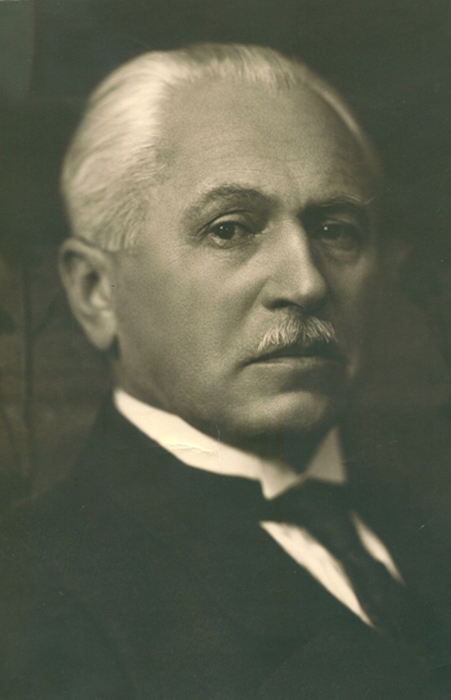

Николай Иванович Греч

русский издатель, редактор, журналист, публицист, беллетрист, филолог, переводчик.

Родился в Санкт-Петербурге в семье надворного советника, обер-секретаря Сената - Ивана Ивановича (Johann Ernst) Греча (1754 - 1803) и Катерины Яковлевны Греч (урожденной - Фрейгольц), родной тетки известного скульптора П.К.Клодта. Получил домашнее образование, затем закончил Юнкерское юридическое училище при Сенате (1801—1804), впоследствии пребразованное в Императорское училище правоведения. После окончания Юнкерского училища прослушал несколько курсов в Главном педагогическом училище в 1804-1807 годах. Затем служил секретарем в Министерстве внутренних дел и одновременно преподавал русскую и латинскую словесность в Главном немецком училище святого Петра (c 1804 по 1813 год), в Царскосельском Лицее и различных частных пансионах. Состоял членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (с 1810). Был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук.

Греч был близок к декабристам, поддерживал со многими из них дружеские связи. Состоял секретарём (с 1815), наместным мастером (1817—1818) близкой к декабристам масонской ложе «Избранного Михаила». Активный деятель Вольного общества любителей российской словесности в 1818—1823. К началу 1825 сменил позиции на благонамеренные, однако и после восстания декабристов не прерывал с декабристами деловых и литературных отношений.

Принимал участие в разработке цензурного устава 1828 года. Служил при министре внутренних дел, затем в Министерстве финансов (1836—1843), состоял членом Учёного комитета при Министерстве народного просвещения. Многолетние деловые и дружеские отношения связывали Греча с Ф.В.Булгариным. В доме Греча проходили «четверги», на которых бывали К.П.Брюллов, Н.В.Кукольник, П.А.Плетнёв, А.С.Пушкин, гастролировавшие в Санкт-Петербурге артисты. К заслугам Греча относятся «Практическая русская грамматика» (Санкт-Петербург, 1827; второе издание: Санкт-Петербург, 1834), «Начальные правила русской грамматики» (Санкт-Петербург, 1828), «Пространная русская грамматика» (том 1, Санкт-Петербург, 1827; второе издание: Санкт-Петербург, 1830) и усилия по унификации русской грамматики.

Коллежский советник (1823), статский советник (1829), действительный статский советник (1838), тайный советник.

1872

Владимир Васильевич Тарновский

«отец» советского червонца.

Родился в деревне Юлькановка Байдуровскй волости Александринского уезда Херсонской губернии. Его отец — отставной полковник — владел в Херсконской губернии 530 десятинами земли.

В 1897, после трёх лет армейской службы, он вышел в отставку и первые пять лет занимал незначительные должности в местных учреждениях Государственного Банка Российской империи. В 1902 В.В.Тарновский назначается управляющим отделением Международного торгового банка, через шесть лет — управляющим Самарским коммерческим банком. В 1912 становится директором и членом правления одного из крупнейших акционерных банков коммерческого кредита России — Сибирского торгового банка в Санкт-Петербурге. К октябрю 1917 года 45-летний банкир В.В.Тарновский имеет лично ему принадлежащий капитал в размере около 3 млн. руб. После вступления России в первую мировую войну уходит на Западный фронт. Восемь месяцев поручик Тарновский провел в окопах, от полка после одного из сражений осталось только 250 человек. Ему посчастливилось уцелеть, но вскоре из-за серьезной болезни был эвакуирован в тыл. В столице он вновь возващается к банковским делам.

Когда в 1917 к нему через адьютанта обращается за финансовой помощью генерал Л.Г.Корнилов, поднявший мятеж и двигающийся на Петроград с целью установления контрреволюционной диктатуры, он не получает ни копейки... Октябрь 1917 года В.В.Тарновский, как и все представители российского банковского капитала, встречает враждебно. Однако при этом он не следует примеру своих эммигрирующих коллег. В.В. Тарновский, лишённый новой властью всех своих капиталов и постов, остаётся в России. В декабре 1917 года Российские акционерные коммерческие банки были национализированы и слиты с Государственным банком в единый Народный банк. В.В. Тарновский остаётся без места. Бывшему миллионеру приходится устроитлься скромным агентом для поручений на Московско-Виндаевско-Рыбинскую железную дорогу... В 1920, когда гражданская война и иностранная интервенция приближаются к концу, в «Известиях» публикуется обращение 20-ти дных дореволюционных россиских деятелей к правительствам стран — членов Антанты и эмигрантам с призывом прекратить борьбу с Советской Россией. Один из подписавших его — В.В.Тарновский. В том же году его назначают председателем финансовой секции Петроградского отделения Института экономических исследований Народного комиссариата финансов РСФСР.

Это — время «военного коммунизма», торжества военно-комунистичесой идеологии, а также идеи полного отмирания в самом ближайшем будущем денег как наследия капитализма. Усилия многих теоретиков-марксистов направлялись тогда на создание безденежной системы учёта и поиски иного, чем деньги, материала стоимости — «трудовой единцы» («треда»). Это получило отражение в тексте Второй программы РКП(б), принятой VIII съездом партии в марте 1919 года: «РКП будет стрмиться к возможно более быстрому проведению самых радикальных мер, подготовляющих уничтожение денег...»

В январе 1921 Совнарком поручил Наркомфину «безотлагательно приступить к разработке ... новой счётной единицы». Проект декрета Совнаркома о «треде» вскоре был разработан и после утверждения должен был вступить в силу с 1 января 1922. За единицу измерения принимался один нормальный день труда рабочего I разряда.

Новая экономическая политика вызвала необходимость коренного пересмотра взглядов руководителей Советского государства на роль денег в экономике переходного периода. Но точного рецепта перехода от, всё сильнее обесценивавшихся, «совзнаков» к устойчивой днежной единице у них еще не имелось. Задача такого перехода В.И.Ленным была поставлена в самом начале нэпа, однако что это будет за денежная единица, никто тогда ещё не знал. В Наркомфине ряд крупных специалистов считали, что нужно не создавать новую денежную единицу, а пытаться каким-то образом стабилизировать и сохранить «совзнак». В конце 1921 года во главе Наркомфина РСФСР встал 33-летний Г.Я.Сокольников, окончивший курс докторанта экономических наук в Сорбонне. Именно он с группой экономистов, в которую входил и В.В.Тарновский, начал энергично претворять в жизнь идею создания червонного обращения.

В январе 1920 Народный банк за ненадобностью был вообще упразднён. Свою позицию В.В.Тарновский настойчиво разъяснял в лекциях, докладах, газетных интервью, отстаивал на диспутах. 5 марта 1922 «Петроградская правда» напечатала беседу с ним, в ходе которой обсуждался вопрос о выпуске Госбанком кредитных билетов. 12 июня того же года в зале Петроградской государственной филармонии проходил оживлённый публичный диспут «Современный денежный кризис», в котором принимали участие члены Научного общества марксистов, Петроградского отделения Института экономических исследований Наркомфина РСФСР и представители Государственного банка, в том числе и В.В.Тарновский. Главный вопрос диспута — «Возможно и желательно ли введение в Советкой России системы банкнот?»

Госбанк РСФСР был учреждён декретами СНК (4 октября) и ВЦИК (7 октября и начал свою деятельность 16 ноября 1921, правда ещё не имея эмиссионного права). Эта идея рассматривалась с участием В.В. Тарновского также в процессе целого ряда обсуждений, состоявшихся в Наркомфине и Госбанке РСФСР в мае 1922. Обосновывалась необходимость предоставления Госбанку права выпуска своих бумажных денег, называемых в отличие от государственных денежных заков «кредитными билетами Государственного банка». Эти билеты предпологалось выпускать в российской государственной денежной единице, которой считался золотой рубль, содержащий 17,424 доли золота. Билеты банка должны обеспечиваться принадлежащими Госбанку и заложенными у него золотом, благородными металлами, иностранной валютой и другими ценностями и товарами, а равно благонадёжными векселями и обязательствами. Кредитные билеты Госбанка, — писал он, — должны быть разменны на золото. Считаясь, одако, с тем, что в настоящее время ни в одной почти стране, кроме Америки, бумажные денежные знаки не разменивались на золото, Государственный банк предлагалось освободить от обязанности разменивать свои билеты впредь до восстановления металлического обращения в главнейших гоударствах Европы.

Уже 25 июля 1922 был принят декрет Совнаркома «О предоставлении Государственному банку права выпуска в обращение банковских билетов».

В то же время В.В.Тарновский отлично понимал, что без крепкой и постоянно развивающейся экономики червонец не сможет сохраниться как твёрдая валюта. «Конечно, — писал он, — дать стране здоровую денежную систему одними лишь мероприятиями и декретами невозможно... ». Этот «буржуазный спец» на службе Советской власти, подлинный патриот своей Родины, принявший активное участие в разработке и осуществлении денежной реформы 1922 — 1924 гг., внёс в развитие производительных сил и укрепление политического строя страны поистине бесценный вклад.

В дальнейшей судьбе В.В.Тарновского были и взлёты, и падения. В декабре 1922 начал свои операции Российский коммерческий банк, первым Председателем его правления стал В.В.Тарновский (весь основной капитал банка составлял тогда 1 млн. червонцев). В марте 1924, когда этот банк был преобразован в Банк для внешней торговли СССР, В.В.Тарновского назначили заместителем председателя правления. Последняя должность В.В.Тарновского в Наркомфине — помощник заведующего отделом кредитных учреждений и денежного обращения. С неё он был 10 октября 1929 вычищен по «первой категории» комиссией по чистке и проверке аппарата Наркомфина СССР. Вместе с В.В.Тарновским была «вычищена», как сообщалось в прессе, «солидная группа буржуазных экономистов, которые были нужны в период восстановления финансового хозяйства, но с которыми теперь нам не по пути».

За В.В.Тарновским вынуждены были в процессе «чистки» признать и авторство червонца, подтвердили это даже самые яростные обвинители. Но припомнилиему всё: 3 млн. руб. личного капитала, все ошибки, снятую судимость, непролетарсое происхождение. «Вычищен по первой категории» означало запрет на работу в любых государственных, кооперативных и общественных организация, лишение пенсии, выходного пособия и пособия по безработице.

В.В.Тарновский скончался у себя дома 19 марта 1954 года. Урна с его прахом была похоронена дочерью Ольгой Владимировной на Ваганьковском кладбище (участок 38) в могилу младшей дочери В.В.Тарновского Нины Тарновской и его первой жены Александры Васильевны Тарновской. Позже в эту же могилу были похоронены и урны с прахом остальных членов семьи Одингов-Тюлиных. На могиле Одингов-Тарновских-Тюлиных стоит памятник светло-коричневого гранита с крестом и со множеством вырубленных на всех сторонах надписей.

1965

Алена Валентиновна Свиридова

певица. Родилась в городе Керчи, в Крыму. Окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. Работала концертмейстером, актрисой в Минском драматическом театре. По приглашению Ю.Репяха, директора певца Богдана Титомира, приехала в Москву, где записала несколько песен собственного сочинения. Клипы на песни: Никто, никогда, Розовый фламинго, выступления в концертах с В.Леонтьевым и сольно приносят Свиридовой популярность. На телеконкурсе «Песня-93» вышла в финал. Обладательница приза «Золотое яблоко» на фестивале «Поколение-93» за создание лучшего женского образа на эстраде. Участвовала в программе «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой (1993). На конкурсе видеоклипов «BIZ-TV» клип «Розовый фламинго» занял 1-е место (1994). В 1995 фирма «Дженерал рекордс» выпустила дебютный компакт-диск «Розовый фламинго». В 2002 певица сотрудничала с Андреем Макаревичем и выпустила альбом «Игра в классики», содержащий кавер-версии песен в стиле джаз и блюз, в том числе произведения великого композитора Джорджа Гершвина. Актриса автономной некоммерческой организации сценического искусства "Творческое объединение "Дуэт", город Москва. Заслуженная артистка Российской Федерации.

1900

Тамара Семёновна Церетели

грузинская эстрадная певица (контральто), заслуженная артистка Грузинской ССР (1958). На сцене с 1920 г. В 1923 г. дебютировала в Москве. Прославилась как исполнительница цыганских романсов. В ее репертуаре также грузинские, русские народные песни и др.

1875

Мстислав Валерианович Добужинский

русский художник. Родился в Новгороде, в семье офицера. Учился в Санкт-Петербурге, в рисовальной школе Общества поощрения художеств (1884–1885), а также (1899–1901) в Мюнхене у А.Ажбе и в Надбанье (Венгрия) у Ш.Холлоши; в 1901 изучал гравюру под руководством В.В.Матэ.

Член «Мира искусства» с 1902. Много путешествовал по городам России и Западной Европы. Жил в Санкт-Петербурге, в 1918–1919 в Витебске, в 1924–1926 и 1929–1938 в Каунасе, в 1926–1929 в Париже, в 1938–1939 в Лондоне, с 1939 преимущественно в Нью-Йорке. Приверженец стиля модерн и символизма, обращался к историческим сюжетам и портрету – Человек в очках (портрет поэта и критика К.А.Сюннерберга (Эрберга), уголь, акварель, белила, 1905–1906, Третьяковская галерея).Типичные для его пейзажей 1900–1910-х годов глухие Санкт-Петербургские брандмауэры навевают чувство безысходности, которое доминирует в его карикатурах (1905) и ряде журнальных рисунков (Дьявол в виде гигантского паука; «Золотое руно», 1907); помимо «Золотого руна» он работал для «Мира искусства», «Жупела», «Аполлона», «Сатирикона» и других журналов.

Работая в книге (как детской, так и взрослой) с 1906, он создал в этой области немало шедевров; среди них – оформление Белых ночей Ф.М.Достоевского (1923) и Трех толстяков Ю.К.Олеши (1925).

Добужинский был и выдающимся сценографом. С 1907 он сотрудничал с Московским художественным театром, антрепризой С.П.Дягилева, ленинградским Большим драматическим театром, каунасским Литовским государственным театром, «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) и многими другими театрами; работал также как художник кино.

Большой след в искусстве (в особенности русском и литовском) он оставил и как замечательный педагог. Оставил книгу мемуаров (опубликована в Нью-Йорке в 1976, в Москве в 1987).

Умер Добужинский в Нью-Йорке 20 ноября 1957 года.

Он любил стиль «модерн» и был не чужд символизму, но в работе над детской книгойтяготел к юмору и гротеску. Особенно это ощущается по контрасту со строгими, сдержанными «Повестями Белкина», лаконичным «Каменным гостем», энциклопедически насыщенным «Евгением Онегиным» и проникновенно-лирическими «Белыми ночами», признанными подлинным шедевром книжного искусства. «Три толстяка» Ю.К.Олеши, «Бармалей» К.И.Чуковского и даже малоизвестные иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина — это фейерверк остроумия и игры (если веритьЭ.Голлербаху, в детстве Добужинский из всех иллюстраторов предпочитал Гюстава Доре и Вильгельма Буша), это то самое «большое искусство», о котором писал Максимилиан Волошин: «Большое искусство может быть самим солнцем и может быть одним лишь из утренних или одним лишь из закатных лучей его; но всегда остаётся оно большим солнечным искусством, которого никогда нельзя смешать с лучами и светами земных огней».

1878

Андрей Осипович Никулин

русский советский художник, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944).

Родился в деревне Камышловское Курганского уезда Тобольской губернии в крестьянской семьею В раннем детстве с семьей переехал в Барнаул. Учился в Барнаульском окружном горном училище, затем – в Центральном училище технического рисования барона Штиглица на театрально-декорационном отделении, после успешного окончания к-рого (1903) был командирован за границу (Италия, Австрия, Швейцария, Франция). В 1905–1906 занимался в Академии Жульена в Париже.

С 1907 работал учителем рисования в учебных заведениях Саратова, но ежегодно приезжал на несколько месяцев на Алтай. В 1908 состоялась персональных выставка Никулина в Барнауле (1-я художественная выставка в городе), показанная затем в Томске.

С 1924 жил в Москве, работал художником-фоновиком на фабрике «Совкино» («Мосфильм»), участвовал в художественных выставках.

Умер в Москве 13 сентября 1945 года.

1919

Василий Николаевич Киселев

российский оператор, народный артист РСФСР (1979). В 1941-1946 гг. был фотокорреспондентом фронтовых газет. В 1948 г. после окончания ВГИКа начал работать оператором на Центральной студии документальных фильмов. Принимал участие в съемках фильмов: «Мир победит войну» (1949), «Праздник молодости» (1954), «Путешествие по Исландии» (1950), «На гостеприимной земле Бирмы» (1956), «Утро Индии» (1956), «Пылающий остров» (1961), «Там, за рекой Браззавиль» (1965), «Живые в бронзе» (1966), «Встречи на Британских островах» (1966), «Так встречаются братья» (1967) и др.

1938

Маргарита Ивановна Струнова

актриса. Народная артистка России. Родилась в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина. В труппе Ленкома - с 1959 г. Дебют - роль Марфиньки в "Опасном возрасте" С.Нариньяни. Снималась в кинофильмах "На семи ветрах", "Петербургские тайны" и др.

1958

Михаил Александрович Ширвиндт

телеведущий ("Дог-шоу" (НТВ)).

1974

Иван Николаевич Волков

актёр. Родился в семье популярных киноактеров - заслуженной артистки Российской Федерации Ольги Владимировны Волковой и народного артиста РСФСР Николая Николаевича Волкова. Окончил актерский факультет ГИТИСа (1997, курс А.В.Бородина). Четыре года работал в театре клоунады Вячеслава Полунина. С 2001 года по 2006 год - в театре "Современник". Дебютировал в спектакле "Три сестры" - в роли Андрея Прозорова, продолжает играть спектакль на договоре.

1978

Юлия Анатольевна Борилова

актриса. В 1999 году закончила ГИТИС, курс В.М.Левертова и Б.А.Морозова. Участвует в телевизионном проекте на Первом канале "Прожектор перисхилтон".

1979

Надежда Игоревна Бахтина

киноактриса (телесериалы «Граф Крестовский», «Кармелита»). Надежда родилась в городе Пушкино Московской области в дружной многодетной семье, у нее четыре брата. В 1997 году поступила в театральное училище имени Щукина. После его окончания Надежда работала в театре "Траги-фарс". Это новый молодежный театр, созданный в 2001 году.

1983

Захар Анатольевич Ронжин

актёр. Родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Учась в средней школе, занимался в детском театре "Данко". Вел программу "От и До" на Санкт-Петербургском телевидении (1995-1997г). После школы поступил в театральную академию (ЛГиТМиК); мастер В.В.Петров. Играет в мюзикле Театра Луны "Лиромания" (роль - Шут). Участвует в театральном проекте Алексея Рыбникова "Приключения Буратино" (роль - Буратино).

1945

Стив Мартин (Steve Martin)

американский киноактер, сценарист и продюсер. Творческую деятельность начал со сценариев для телешоу (в 1969 г. получил премию «Эмми») и участия в комедийных программах в качестве исполнителя. В 1977 г. сыграл свои первые небольшие комедийные роли в кино и постепенно (один из первых хитов по его сценарию назывался «Придурок») превратился в известного актера, способного сыграть и серьезные драматические роли («Родительское чувство», 1989; «Большой каньон», 1991). Наиболее популярны работы актера в фильмах: «Мертвые не носят пледа» (1982), «Человек, у которого было два мозга» (1983), «Три амигос!» (1986), «Роксанна» (1987), «Лос-анджелесская история» (1991) (в этих лентах Мартин выступил и как автор сценария), а также «Весь я» (1984), «Магазинчик ужасов» (1986), «Самолетом, поездом, автомобилем» (1987), «Отпетые мошенники» (1988), «Мои голубые небеса» (1990), «Отец невесты» (1991) и «Отец невесты-2» (1994). Актер в совершенстве владеет даром кинокомика, виртуозно демонстрируя великолепную мимику, пластические способности и мастерство импровизатора.

1787

Николай Иванович Греч

русский издатель, редактор, журналист, публицист, беллетрист, филолог, переводчик.

Родился в Санкт-Петербурге в семье надворного советника, обер-секретаря Сената - Ивана Ивановича (Johann Ernst) Греча (1754 - 1803) и Катерины Яковлевны Греч (урожденной - Фрейгольц), родной тетки известного скульптора П.К.Клодта. Получил домашнее образование, затем закончил Юнкерское юридическое училище при Сенате (1801—1804), впоследствии пребразованное в Императорское училище правоведения. После окончания Юнкерского училища прослушал несколько курсов в Главном педагогическом училище в 1804-1807 годах. Затем служил секретарем в Министерстве внутренних дел и одновременно преподавал русскую и латинскую словесность в Главном немецком училище святого Петра (c 1804 по 1813 год), в Царскосельском Лицее и различных частных пансионах. Состоял членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (с 1810). Был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук.

Греч был близок к декабристам, поддерживал со многими из них дружеские связи. Состоял секретарём (с 1815), наместным мастером (1817—1818) близкой к декабристам масонской ложе «Избранного Михаила». Активный деятель Вольного общества любителей российской словесности в 1818—1823. К началу 1825 сменил позиции на благонамеренные, однако и после восстания декабристов не прерывал с декабристами деловых и литературных отношений.

Принимал участие в разработке цензурного устава 1828 года. Служил при министре внутренних дел, затем в Министерстве финансов (1836—1843), состоял членом Учёного комитета при Министерстве народного просвещения. Многолетние деловые и дружеские отношения связывали Греча с Ф.В.Булгариным. В доме Греча проходили «четверги», на которых бывали К.П.Брюллов, Н.В.Кукольник, П.А.Плетнёв, А.С.Пушкин, гастролировавшие в Санкт-Петербурге артисты. К заслугам Греча относятся «Практическая русская грамматика» (Санкт-Петербург, 1827; второе издание: Санкт-Петербург, 1834), «Начальные правила русской грамматики» (Санкт-Петербург, 1828), «Пространная русская грамматика» (том 1, Санкт-Петербург, 1827; второе издание: Санкт-Петербург, 1830) и усилия по унификации русской грамматики.

Коллежский советник (1823), статский советник (1829), действительный статский советник (1838), тайный советник.

1872

Владимир Васильевич Тарновский

«отец» советского червонца.

Родился в деревне Юлькановка Байдуровскй волости Александринского уезда Херсонской губернии. Его отец — отставной полковник — владел в Херсконской губернии 530 десятинами земли.

В 1897, после трёх лет армейской службы, он вышел в отставку и первые пять лет занимал незначительные должности в местных учреждениях Государственного Банка Российской империи. В 1902 В.В.Тарновский назначается управляющим отделением Международного торгового банка, через шесть лет — управляющим Самарским коммерческим банком. В 1912 становится директором и членом правления одного из крупнейших акционерных банков коммерческого кредита России — Сибирского торгового банка в Санкт-Петербурге. К октябрю 1917 года 45-летний банкир В.В.Тарновский имеет лично ему принадлежащий капитал в размере около 3 млн. руб. После вступления России в первую мировую войну уходит на Западный фронт. Восемь месяцев поручик Тарновский провел в окопах, от полка после одного из сражений осталось только 250 человек. Ему посчастливилось уцелеть, но вскоре из-за серьезной болезни был эвакуирован в тыл. В столице он вновь возващается к банковским делам.

Когда в 1917 к нему через адьютанта обращается за финансовой помощью генерал Л.Г.Корнилов, поднявший мятеж и двигающийся на Петроград с целью установления контрреволюционной диктатуры, он не получает ни копейки... Октябрь 1917 года В.В.Тарновский, как и все представители российского банковского капитала, встречает враждебно. Однако при этом он не следует примеру своих эммигрирующих коллег. В.В. Тарновский, лишённый новой властью всех своих капиталов и постов, остаётся в России. В декабре 1917 года Российские акционерные коммерческие банки были национализированы и слиты с Государственным банком в единый Народный банк. В.В. Тарновский остаётся без места. Бывшему миллионеру приходится устроитлься скромным агентом для поручений на Московско-Виндаевско-Рыбинскую железную дорогу... В 1920, когда гражданская война и иностранная интервенция приближаются к концу, в «Известиях» публикуется обращение 20-ти дных дореволюционных россиских деятелей к правительствам стран — членов Антанты и эмигрантам с призывом прекратить борьбу с Советской Россией. Один из подписавших его — В.В.Тарновский. В том же году его назначают председателем финансовой секции Петроградского отделения Института экономических исследований Народного комиссариата финансов РСФСР.

Это — время «военного коммунизма», торжества военно-комунистичесой идеологии, а также идеи полного отмирания в самом ближайшем будущем денег как наследия капитализма. Усилия многих теоретиков-марксистов направлялись тогда на создание безденежной системы учёта и поиски иного, чем деньги, материала стоимости — «трудовой единцы» («треда»). Это получило отражение в тексте Второй программы РКП(б), принятой VIII съездом партии в марте 1919 года: «РКП будет стрмиться к возможно более быстрому проведению самых радикальных мер, подготовляющих уничтожение денег...»

В январе 1921 Совнарком поручил Наркомфину «безотлагательно приступить к разработке ... новой счётной единицы». Проект декрета Совнаркома о «треде» вскоре был разработан и после утверждения должен был вступить в силу с 1 января 1922. За единицу измерения принимался один нормальный день труда рабочего I разряда.

Новая экономическая политика вызвала необходимость коренного пересмотра взглядов руководителей Советского государства на роль денег в экономике переходного периода. Но точного рецепта перехода от, всё сильнее обесценивавшихся, «совзнаков» к устойчивой днежной единице у них еще не имелось. Задача такого перехода В.И.Ленным была поставлена в самом начале нэпа, однако что это будет за денежная единица, никто тогда ещё не знал. В Наркомфине ряд крупных специалистов считали, что нужно не создавать новую денежную единицу, а пытаться каким-то образом стабилизировать и сохранить «совзнак». В конце 1921 года во главе Наркомфина РСФСР встал 33-летний Г.Я.Сокольников, окончивший курс докторанта экономических наук в Сорбонне. Именно он с группой экономистов, в которую входил и В.В.Тарновский, начал энергично претворять в жизнь идею создания червонного обращения.

В январе 1920 Народный банк за ненадобностью был вообще упразднён. Свою позицию В.В.Тарновский настойчиво разъяснял в лекциях, докладах, газетных интервью, отстаивал на диспутах. 5 марта 1922 «Петроградская правда» напечатала беседу с ним, в ходе которой обсуждался вопрос о выпуске Госбанком кредитных билетов. 12 июня того же года в зале Петроградской государственной филармонии проходил оживлённый публичный диспут «Современный денежный кризис», в котором принимали участие члены Научного общества марксистов, Петроградского отделения Института экономических исследований Наркомфина РСФСР и представители Государственного банка, в том числе и В.В.Тарновский. Главный вопрос диспута — «Возможно и желательно ли введение в Советкой России системы банкнот?»

Госбанк РСФСР был учреждён декретами СНК (4 октября) и ВЦИК (7 октября и начал свою деятельность 16 ноября 1921, правда ещё не имея эмиссионного права). Эта идея рассматривалась с участием В.В. Тарновского также в процессе целого ряда обсуждений, состоявшихся в Наркомфине и Госбанке РСФСР в мае 1922. Обосновывалась необходимость предоставления Госбанку права выпуска своих бумажных денег, называемых в отличие от государственных денежных заков «кредитными билетами Государственного банка». Эти билеты предпологалось выпускать в российской государственной денежной единице, которой считался золотой рубль, содержащий 17,424 доли золота. Билеты банка должны обеспечиваться принадлежащими Госбанку и заложенными у него золотом, благородными металлами, иностранной валютой и другими ценностями и товарами, а равно благонадёжными векселями и обязательствами. Кредитные билеты Госбанка, — писал он, — должны быть разменны на золото. Считаясь, одако, с тем, что в настоящее время ни в одной почти стране, кроме Америки, бумажные денежные знаки не разменивались на золото, Государственный банк предлагалось освободить от обязанности разменивать свои билеты впредь до восстановления металлического обращения в главнейших гоударствах Европы.

Уже 25 июля 1922 был принят декрет Совнаркома «О предоставлении Государственному банку права выпуска в обращение банковских билетов».

В то же время В.В.Тарновский отлично понимал, что без крепкой и постоянно развивающейся экономики червонец не сможет сохраниться как твёрдая валюта. «Конечно, — писал он, — дать стране здоровую денежную систему одними лишь мероприятиями и декретами невозможно... ». Этот «буржуазный спец» на службе Советской власти, подлинный патриот своей Родины, принявший активное участие в разработке и осуществлении денежной реформы 1922 — 1924 гг., внёс в развитие производительных сил и укрепление политического строя страны поистине бесценный вклад.

В дальнейшей судьбе В.В.Тарновского были и взлёты, и падения. В декабре 1922 начал свои операции Российский коммерческий банк, первым Председателем его правления стал В.В.Тарновский (весь основной капитал банка составлял тогда 1 млн. червонцев). В марте 1924, когда этот банк был преобразован в Банк для внешней торговли СССР, В.В.Тарновского назначили заместителем председателя правления. Последняя должность В.В.Тарновского в Наркомфине — помощник заведующего отделом кредитных учреждений и денежного обращения. С неё он был 10 октября 1929 вычищен по «первой категории» комиссией по чистке и проверке аппарата Наркомфина СССР. Вместе с В.В.Тарновским была «вычищена», как сообщалось в прессе, «солидная группа буржуазных экономистов, которые были нужны в период восстановления финансового хозяйства, но с которыми теперь нам не по пути».

За В.В.Тарновским вынуждены были в процессе «чистки» признать и авторство червонца, подтвердили это даже самые яростные обвинители. Но припомнилиему всё: 3 млн. руб. личного капитала, все ошибки, снятую судимость, непролетарсое происхождение. «Вычищен по первой категории» означало запрет на работу в любых государственных, кооперативных и общественных организация, лишение пенсии, выходного пособия и пособия по безработице.

В.В.Тарновский скончался у себя дома 19 марта 1954 года. Урна с его прахом была похоронена дочерью Ольгой Владимировной на Ваганьковском кладбище (участок 38) в могилу младшей дочери В.В.Тарновского Нины Тарновской и его первой жены Александры Васильевны Тарновской. Позже в эту же могилу были похоронены и урны с прахом остальных членов семьи Одингов-Тюлиных. На могиле Одингов-Тарновских-Тюлиных стоит памятник светло-коричневого гранита с крестом и со множеством вырубленных на всех сторонах надписей.

| Рубрики: | история/Жизнь Замечательных Людей |

Понравилось: 3 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

А ещё сегодня празднует день рождения мой старший сын - 1976 г.!

Четверг, 14 Августа 2014 г. 15:53ссылка

Поздравляем вашего сыночка!

Успехов ему и вам!

Обязательно передам ваш привет и поздравление! Спасибо!

Познавательно! Благодарю!

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |