-Метки

ЖЗЛ а.с.пушкин алтай архитектура балет бетховен видео война волгоград декабристы день рождения дом-музей живопись заметка и фотоподборка звездные истории зима имя искусство история история жизни история любви картины катар концерт куба лица из прошлого лицей любимые песни москва музей музыка музыка для души музыка из оперы музыка из фильмов музыка настроения мультфильм опера память париж портреты православие праздник прикладное искусство птицы пушкин пушкин а.с. радио орфей романсы российская империя российский композитор россия симфоническая музыка симфонический оркестр симфония советские песни советский композитор сочи ссср старые фотографии стихи судьба судьбы таиланд театр трансляция усадьба фестиваль фортепианная музыка фортепиано фото фотографии франция французский композитор храм художник художники чайковский п и юбилей

-Рубрики

- история (2308)

- Жизнь Замечательных Людей (527)

- Музеи (287)

- Женщины в истории (277)

- Новейшее время (1918 год — наши дни). (255)

- Новое время (конец XV в. — 1918 год) (181)

- История вещей, которые нас окружают (176)

- оружие и войны (161)

- История моды (139)

- Королевские истории (123)

- Древний мир (111)

- Средневековье (100)

- археология (100)

- Жизнь под шляпкой (70)

- История от Олеся Бузины (35)

- По России (2093)

- Люди России (477)

- По городам и весям (255)

- Москва и москвичи (242)

- Россия царская (218)

- Слава русского оружия (181)

- Петербург-Петроград-Ленинград (170)

- Россия современная (129)

- по Крыму и Кавказу (114)

- Культура народов России (113)

- Дворянское гнездо (107)

- Сказания о Земле Сибирской (80)

- Родная речь (77)

- Солнечное Забайкалье (69)

- Русь древняя (69)

- моя Казань (62)

- Новгородские чудеса (43)

- Калининградская область- Восточная Пруссия (13)

- Музыка (1866)

- Классическая музыка (1061)

- История известных произведений (358)

- Поп-музыка (240)

- Народная и национальная музыка (129)

- Джазовые композиции (77)

- Рок в роке (70)

- Самодеятельня и бардовская музыка (60)

- Музыкальные инструменты (50)

- альтернативный (панк, симфо, новая волна, глем, пр (35)

- актуальное (1648)

- свидетельства очевидцев, фоторепортаж (639)

- живая память народа (563)

- Наши поздравления (231)

- Горячие события (167)

- Новости КамелотКлуба (37)

- Литература (1310)

- Поэзия (271)

- О писателях и поэтах (Русская литература) (242)

- О ПУШКИНЕ (144)

- О писателях и поэтах (Иностранная литература) (135)

- ПУШКИН (104)

- Проза (101)

- Литературные герои (87)

- Книжное (71)

- Книжные иллюстрации (58)

- Детская литература (44)

- самиздат (42)

- ЛЕРМОНТОВ (28)

- АХМАТОВА (23)

- ЕСЕНИН (23)

- ВЫСОЦКИЙ (22)

- ЦВЕТАЕВА (22)

- ЛЕВ ТОЛСТОЙ (21)

- ЧЕХОВ (17)

- БУЛГАКОВ (16)

- ГОГОЛЬ (15)

- БЛОК (8)

- живопись, графика, акварель (1069)

- Рассказы о художниках (155)

- Жанровая живопись (137)

- Портрет (114)

- Пейзаж (110)

- Историческая живопись (84)

- Религиозная живопись (78)

- История известных живописных произведений (65)

- Архитектурная живопись (52)

- Музеи изобразительных искусств (48)

- Сюрреализм и современная живопись (44)

- Декоративная живопись (41)

- Анималистическая живопись (26)

- Натюрморт (25)

- Миниатюра (20)

- Импрессионизм (19)

- Марина (16)

- искусство (1051)

- фотоискусство (251)

- Прикладное искусство (192)

- Мода и дизайн (132)

- Театр (129)

- Ювелирика (114)

- Скульптура (89)

- Игрушки (53)

- Инсталляции (15)

- архитектура (1032)

- Города и достопримечательности (370)

- Храмы, соборы, сакральная архитектура (221)

- Дворцы (163)

- Садово-парковое искусство (98)

- Интерьеры (82)

- Замки (82)

- Кремли (49)

- Старая крепость (33)

- природа, экология (991)

- Окружающая среда (141)

- животные (140)

- Растительный мир (110)

- Весна (89)

- Природные явления (85)

- Пернатые (77)

- Цветы (73)

- Звездное небо (72)

- Осень (72)

- Зима (70)

- Кошки, коты и котята (70)

- Лето (68)

- Собаки и собачки (48)

- Галопом по Европам (891)

- Италия (167)

- Германия (101)

- Страны Скандинавии (94)

- Разные страны Европы (84)

- Прибалтика (78)

- Испания (61)

- Австрия (46)

- Грузия, Армения, Азербайджан (44)

- Греция (43)

- Польша (42)

- Чехия и Словакия (36)

- Швейцария (26)

- Страны-лилипуты (22)

- Кипр (21)

- Венгрия (15)

- Финляндия (11)

- Праздничное настроение (885)

- Праздничное ассорти (144)

- Новый год (135)

- Дни рождения (116)

- Религиозные праздники (101)

- Рождество (84)

- День Победы (81)

- Советские праздники (75)

- 8-е марта и День Матери (60)

- 23 февраля - День защитника Отечества (38)

- День рождения сообщества Camelot_Club (37)

- Масленница (28)

- День Святого Валентина (20)

- Языческие праздники (15)

- Кинематограф (746)

- Любимые артисты (наши) (241)

- И всё кино (отечественное) (232)

- И всё кино (зарубежное) (138)

- Любимые артисты (зарубежное кино) (128)

- культура (611)

- юмор (572)

- Забавности (118)

- Интересности (85)

- Артисты шутят (81)

- Мультяшное (52)

- Художники шутят (44)

- Лингвалидол (34)

- Писатели шутят (23)

- ВОСТОК- дело тонкое (всё про Азию) (433)

- Разные страны Азии (106)

- Китай (73)

- Индия (64)

- Япония (59)

- Турция и Иран (36)

- Таиланд (26)

- Израиль (21)

- Арабские Эмираты (17)

- Сирия (15)

- Обе Кореи (9)

- мифология (413)

- Религии и верования (147)

- Легенды и сказания (85)

- Мифы древнего мира (78)

- Поверья и предания (70)

- Бестиарий (37)

- Камелот и Рыцари Круглого стола (12)

- этнография (357)

- Традиции (194)

- Национальный характер (114)

- Национальный костюм (70)

- путешествия (328)

- Памятное (288)

- Солдатское (102)

- Бессмертный полк (89)

- Родное-любимое (52)

- Родительский день (28)

- ФРАНЦИЯ (277)

- Париж и парижане (121)

- Достопримечательности Франции (83)

- Королевские тайны (17)

- Парижане и Париж (1)

- Танец (277)

- Балет (137)

- Танго (38)

- Танец как праздник (36)

- Национальные танцы (31)

- Балы и Бальные танцы (24)

- Мюзиклы (19)

- Открывая АМЕРИКУ (262)

- США (119)

- Северная Америка (68)

- ОСТРОВ СВОБОДЫ (39)

- Южная Америка (32)

- Карибы (25)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (240)

- Культура Великобритании (88)

- Англия (61)

- История Великобритании (38)

- Королевская династия Великобритании (37)

- Ирландия и Уэлс (31)

- Шотландия (22)

- Приключения, детективы и загадочные события (221)

- Тайны и загадочные события (91)

- Детективные истории (68)

- Мистика (50)

- видео и ТВ (207)

- Угощения (194)

- Кулинарные традиции (97)

- Рецепты со всего мира (71)

- Рецепты наших читателей (27)

- Взрослым о детях (192)

- Мой адрес Советский Союз (180)

- УКРАЇНА / УКРАИНА, (169)

- Люди Украины (58)

- КИЕВ (39)

- Украинская Земля (31)

- ХАРЬКОВ (23)

- ОДЕССА (23)

- философия, цитаты, афоризмы (130)

- наука (118)

- homo homini (107)

- Психология (102)

- Любовь - прекрасная страна (98)

- кич (82)

- Имена и именины (80)

- Добрые дела (79)

- ПО АФРИКЕ (69)

- спорт (69)

- genius loci (48)

- Филателия (47)

- секс (39)

- БЕЛОРУССИЯ (20)

- Австралия и Антарктида (16)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

21 июля родились... |

Цитата сообщения kakula

Сегодня именинники

1938

Нани Георгиевна Брегвадзе (грузинское имя - ნანი გიორგის ასული ბრეგვაძე)

советская грузинская певица, пианистка, педагог. Народная артистка СССР (1983).

Нани Брегвадзе родилась в Тбилиси. Выросла в музыкальной семье. Окончила музыкальную школу, затем музыкальный техникум. С 1956 года — в самодеятельном эстрадном оркестре Грузинского политехнического института. В 1957 году стала лауреатом 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, исполнив песню Г.Бзванели на стихи И.Гришашвили «Потушила я свечу».

В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени В.Сараджишвили по классу фортепиано профессора Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила. Будучи еще студенткой, начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро» под управлением К.Певзнера Грузинской государственной филармонии (1959—1964).

В 1964 году гастролировала с Московским мюзик-холлом в Париже. Тогда впервые выступила во всемирно известном зале «Олимпия». После гастролей ее пригласили в вокально-инструментальный ансамбль «Орэра», в котором она проработала солисткой 15 лет, побывав в более 80-ти странах.

В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе (ударные инструменты, вокал), который стал близким другом певицы. С 1980-го года начала сольную карьеру. В 1960-е годы Нани Брегвадзе была одной из первых певиц на советской эстраде, кто вернул слушателям русский и цыганский романс, возродила традиции Изабеллы Юрьевой, Тамары Церетели, Кето Джапаридзе. Большинство исполненных песен и романсов вошли в записанные певицей грампластинки и миньоны: «Поет Нани Брегвадзе» (1971), «Ансамбль «Орэра» (1973), «Романс, романс» (1995), «Концерт в Нью Йорке» (1997) и другие. В 2005—2006 годах записала диск с композициями, которые ранее не исполняла, в т. ч. на стихи Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной.

Подготовила цикл песен на стихи Вячеслава Малежика. В конце 1990-х вошла в состав жюри Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1997 году создала и возглавила компанию «Нани», целью которой является поддержка начинающих певцов в Грузии, а также организация выступлений в республике зарубежных исполнителей. Является членом Ассоциации «Женщины за мир», клуба женщин «Метехи», была членом общества «Советская женщина». Занималась педагогической деятельностью: с 2002 года несколько лет заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения института музыки в Московском университете культуры и искусств (МГУКИ) (профессор).

Награды и звания: Заслуженная артистка Грузинской ССР (1968); Народная артистка Грузинской ССР (1974); Народная артистка СССР (1983); Государственная премия Грузии имени Шота Руставели (1998); Орден Чести (Грузия) (1997); Орден Дружбы (Россия) (2008); Президентский орден Сияние (Грузия, 2010); Золотая медаль «За меценатство» (2003); Золотой орден «Служение искусству»; Звания «Певица века Грузии»; Почётный зарубежный член Российской академии художеств; Почётный гражданин Тбилиси (1995); Почётный гражданин города Бенальмадена (Испания, 1996).

1898

Ольга Николаевна Андровская (настоящая фамилия - Шульц)

русская актриса. Народная артистка СССР (1948).

Родилась в Москве в семье юриста. Училась на Высших юридических курсах в Москве, выступала на сцене как любительница. Профессиональную театральную карьеру начала в 1918 под руководством Н.M.Радина в театре Корша, одновременно участвовала в Шаляпинской студии. С 1919 – во 2-й Студии Художественного театра.

Даже в полном актерских удач спектакле МХАТа пара Сюзанна – Андровская и Фигаро – Баталов отличалась особой стремительностью исполнения, увлекательной легкостью диалога. После Сюзанны актриса с успехом играет Рокси в Рекламе М.Уоткинс (1930), Смельскую в Талантах и поклонниках (1933) и Варвару в Грозе (1934). В 1936 Андровская сыграла в пьесе К.Тренева Любовь Яровая истрепанную перипетиями гражданской войны красавицу-машинистку Панову. Шедевром актрисы стала роль леди Тизл в Школе злословия Р.Б.Шеридана (1940). Специально для этой роли она выучилась играть на арфе, как ее партнер М.Яншин – на флейте. Андровская и Яншин вели свои роли с комедийной серьезностью, мудрой наивностью и тонким чувством стиля. В 1952 она сыграла леди Тизл в фильме-спектакле Школа злословия.

В конце 1930-х годов много снималась в кино. С большим изяществом и тонкой иронией сыграла в экранизациях чеховских рассказов и водевилей – Попова (Медведь, 1938); Варенька (Человек в футляре, 1939), Татьяна Алексеевна (Юбилей, 1944) и др. Грация, юмор, вкус к сценическому дуэту отличали роли миссис Чивли в Идеальном муже Уайльда (1945), Лебедкиной в Поздней любви Островского (1949), Веры Филипповны в Дачниках Горького (1953), Роз Григгс в Осеннем саду Л.Хелман (1956) и др. В 1957 с большим успехом сыграла роль жены профессора Полежаева в Беспокойной старости Рахманова. Последней ролью Андровской стала пани Конти в Соло для часов с боем Заградника (1973). Умерла в Москве 31 марта 1975 года.

1863

Николай Федорович Арбенин (фамилия, бывшая ранее сценическим псевдонимом, присвоена ему по Высочайшему императорскому разрешению взамен фамилии Гильдебрандт с правом ношения ее женой и потомством)

русский актер, театральный критик и переводчик. Родился в Дерпте в семье обрусевших шведов. Воспитывался в семье графини А.А.Барановой (бывшей балетной танцовщицы Вергиной) в Москве.

Сценическую деятельность начал в 1885 году в Москве в Малом театре, где исполнял небольшие роли «молодых людей». В Нередко выступал как чтец на студенческих и благотворительных вечерах. В 1890 году женился на артистке Малого театра Глафире Викторовне Пановой. С 1895 года — актер Александрийского театра.

Арбенин много работал в области театральной критики. Его статьи о театре печатались в журналах «Артист» и «Театр и искусство». Ему принадлежит ряд драматических переводов («Дон Фернандо. Стойкий принц» — Кальдерона, «Граф де Ризоор» — Сарду, «Лорензаччо» — Мюссе, «Сафо» Грильпарцера, «Приветствие искусств» Шиллера). Пьесы в переводах Арбенина исполнялись в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Арбенину также принадлежит инсценировка романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы», (под названием «Хлеба и зрелищ») «забракованная» В.Э.Мейерхольдом для постановки во МХАТе. Член правления Театрального общества. Один из инициаторов создания Союза музыкальных и драматических писателей, а также созыва Всероссийского съезда драматургов.

Умер в Санкт-Петербурге 14 августа 1906 года. Похоронен на Большеохтенском Георгиевском кладбище.

1946

Людмила Васильевна Зайцева

русская киноактриса. Народная артистка РСФСР (1986).

Родилась на хуторе Восточном Краснодарского края. По окончании восьмилетки работала штукатуром на стройке и училась в вечерней школе, затем работала лаборанткой, разнорабочей, уборщицей. В 1965–1966 – актриса вспомогательного состава Рязанского ТЮЗа. В 1970 окончила Театральное училище имени Б.В.Щукина.

С 1976 актриса Театра-студии киноактера. Дебютировала ролью Людмилы в деревенских эпизодах фильма Печки-лавочки (режиссёр В.Шукшин). Дальнейшие экранные работы Зайцевой показали, что предельная естественность и простота – основная черта ее актерской индивидуальности. Роль Шуры Ярмолюк, главной героини фильма Здравствуй и прощай (режиссёр Мельников), принесла ей зрительскую любовь, высокую оценку профессионалов и утвердила Зайцеву в амплуа «народной героини». Воплощала народный характер в ролях Валентины из фильма Ксения, любимая жена Федора (режиссёр Мельников), Павлы из Ливня (режиссёр Б.Яшин), Тони в картине Долги наши (режиссёр Яшин), Пелагеи в фильме Кадкина всякий знает (режиссёры А.Вехотко, Н.Трощенко). Роль Марии (матери Василия Шукшина) в картине Праздники детства (режиссёр Р. и Ю.Григорьевы, Государственная премия СССР, 1983) Рубежной стала роль матери в фильме Маленькая Вера (режиссёр Пичул). После этой работы актриса резко сменила амплуа в сторону отрицательных, острохарактерных ролей партийных функционеров: Анна Кузьминична в Сукиных детях (режиссёр Л.Филатов), председатель исполкома в Мечтах идиота (режиссёр Пичул). Другие фильмы: А зори здесь тихие..., Чудак из 5 «Б» (1972); Второе дыхание (тв), Цемент (тв), Москва, любовь моя (1974); Двадцать дней без войны, Строговы (тв), Воскресная ночь (1976); Журавль в небе, По семейным обстоятельствам (тв), По собственному желанию (тв), Побег из тюрьмы (1977); В день праздника, Проводы (тв) (1978); Дождь в чужом городе (тв), По следу властелина (1979); Хочу, чтоб он пришел (1981); Остановился поезд, Транзит (тв), (1982); Затерянные в песках, Лев Толстой, Я за тебя отвечаю (1984); Город невест (1985); Говорит Москва, Завещание (1986); Мальчики (1990); Летучий Голландец, Маэстро (1991); След черной рыбы (тв) (1993); На заре туманной юности, Царевич Алексей (1997).

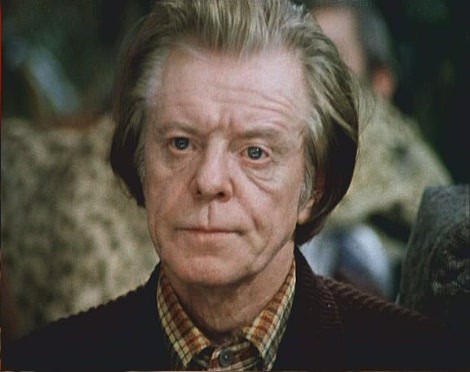

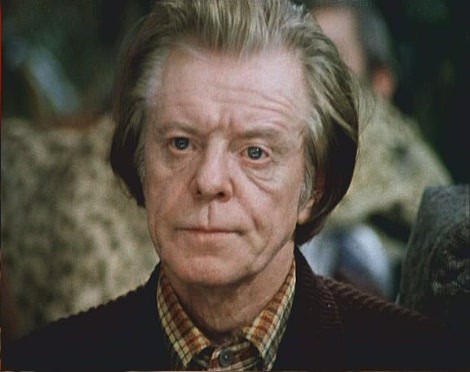

1925

Глеб Александрович Стриженов

советский актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР (1974). Глеб Стриженов родился в Воронеже. Отец, Александр Николаевич Стриженов, дослужился до комбрига. Мать, Ксения, до революции закончила Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Брат, Олег Стриженов, известный советский актёр, Народный артист СССР. В 1935 году семья переехала в Москву, поселились на улице Коровий вал. В 1941 году в первом бою Глеб Стриженов получил контузию, и впоследствии был признан негодным к военной службе. В 1941—1942 годах Глеб Стриженов работал актёром Кировского областного драматического театра. С 1943 года работал в различных театрах страны: Московском театре комедии, театрах Ульяновска, Владимира, в Иркутском областном драматическом театре, Театра Балтийского флота, Московского центрального театра транспорта, Московского театра драмы и комедии. Окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Осиповича Топоркова) в 1953 году. С 1962 года стал актёром Театра — студии киноактёра.

1938

Тамара Павловна Колесникова

актриса. Принадлежит к поколению актеров, пришедших в Александринский театр в середине 1960-х годов. В труппу театра актриса была принята в 1965 году сразу же после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (класс профессора Василия Васильевича Меркурьева и Ирины Всеволодовны Мейерхольд). От своих знаменитых учителей актриса унаследовала лучшие традиции и черты русской драматической школы – сердечность, искренность, тонкий психологизм, напряженный поиск выразительного художественного языка, неустанное трудолюбие в работе над ролями, трепетное отношение к Театру.

1948

Михаил Николаевич Задорнов

советский и российский писатель-сатирик, драматург, член Союза писателей России. Автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Родился в Юрмале. В 1974—1978 гг. работал в МАИ на кафедре 204 «Авиационно-космическая теплотехника» инженером, затем ведущим инженером. Начал публиковаться с 1974 года. В 1984—1985 гг. — зав.отдела сатиры и юмора в журнале «Юность». В 1970—1980 годы Михаил Задорнов — режиссёр-постановщик студенческого театра МАИ «Россия». С коллективом агиттеатра объехал многие уголки СССР, награждён премией Ленинского комсомола.

После первого появления на телеэкране в 1984 году приобрёл популярность. Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а, начиная с конца 1980-х годов стал сам исполнять свои произведения.

С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как «Вокруг смеха», «Аншлаг, аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз». Сольные концерты Михаила Задорнова, как в России, так и за границей проходят с неизменными аншлагами. Приглашался в жюри Высшей лиги КВН. Начиная с 1990 года, выходят книги М.Н.Задорнова: «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», одноактная комедия «Современные люди», веселая пьеса для грустного кино «Кофточка», 4-х томник — «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи», «Крохотные звезды», «Задоринки».

Снимался в кино (кинофильм «Хочу вашего мужа» 1991 г.)

Михаил Задорнов — лауреат премий «Золотой телёнок», «Овация».

1919

Анатолий Владимирович Чемодуров

актер и кинорежиссер, ученик Сергея Герасимова во ВГИКе (1944-48). Дебют в кино - роль Сергея Левашова в фильме учителя "Молодая гвардия". Играл в фильмах "Жуковский", "Кавалер Золотой Звезды", "Тарас Шевченко", "Возвращение Василия Бортникова" и др. Прежде чем стать режиссером кино помогал своему однокурснику и другу Сергею Бондарчуку в работе над картинами "Судьба человека" (эпизодическая роль), "Война и мир", "Ватерлоо". Поставил фильмы "Если ты мужчина" и "Здесь на моей земле". Внимания населения эти картины не привлекли. Родился в деревне Нов-Ивановка, Курская обл. Лауреат Сталинской премии (1952, за участие в фильме «Кавалер Золотой Звезды»). Окончил Рязанское артиллерийское училище (1942), актерский факультет ВГИКа (1948, мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой). В кино дебютировал как актер в 1948 году (Сергей Левашов в фильме «Молодая гвардия»), снялся в более десяти фильмах. Умер 28 декабря 1986 года.

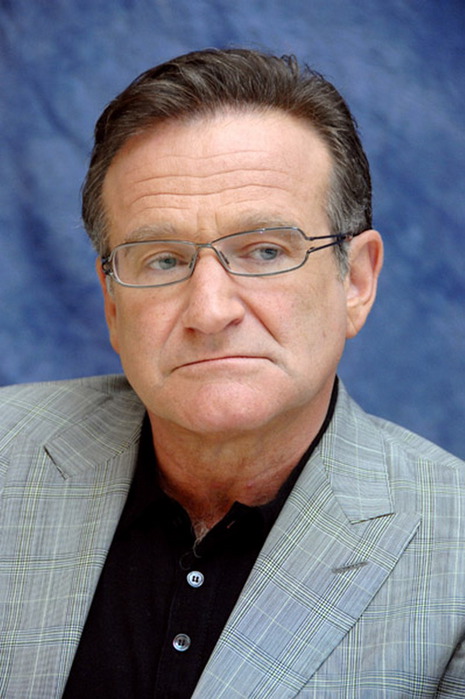

1952

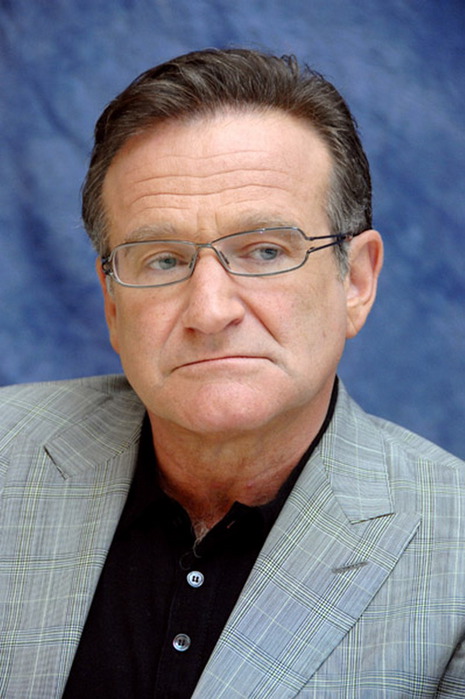

Робин Уильямс (Robin Williams)

американский актер театра и кино, сценарист, продюсер.

Родился в Чикаго. В колледже начал изучать политологию, но вскоре поступил в Джулиардскую школу драматического искусства, из которой также ушел, не закончив курса обучения. После переезда семьи в Сан-Франциско стал выступать как эстрадный комик в ночных клубах. Здесь Уильямса заметили создатели телесериала «Счастливые дни» (Happy Days), предложившие молодому актеру роль забавного инопланетянина Морка. За удачным дебютом последовала новая работа. Уильямс был номинирован на «Оскар» и получил премию «Золотой глобус».

К сожалению для актера, его опыт работы со С.Спилбергом (взрослый Питер Пэн в Капитане Крюке, 1991) оказался неудачным. Продолжая традицию голливудских комедий «с переодеванием», в 1993 Уильямс появился в женском обличье, перевоплотившись из разлученного с детьми отца в пожилую, но полную энергии няню миссис Даутфайр в одноименном фильме К.Коламбуса (Mrs. Doubtfire, 1993). Примером другого любопытного перевоплощения, уже не внешнего, а внутреннего, стал Джек в одноименной фантастической комедии Ф.-Ф.Копполы (Jack, 1996) – взрослый по облику, но ребенок по умственному и психическому развитию. Во второй половине 1990-х годов Уильямс ежегодно появлялся в одной, а то и двух голливудских картинах. Он играл и откровенно гротескных персонажей («безумный профессор» Филипп Брэйнард в Флаббере, Flubber, 1997), и обаятельных интеллектуалов (профессор математики, взявший опеку над юным дарованием, в Добром Уилле Хантинге, Good Will Hunting – долгожданная премия «Оскар»), то попадал в мир фантастической игры (Джуманджи, Jumanji, 1995), то сам становился чудом генной инженерии, явившимся в обыденную реальность (Двухтысячелетний человек, Bicentennial Man, 1999).

1966

Татьяна Семеновна Лазарева

звезда КВН (Новосибирск) и ТВ (О.С.П.-студия). Родилась в Новосибирске. С 1980 года (8 класс) по 1989 пела, играла на различных инструментах и даже писала музыку в группе политической песни AMIGO. После окончания школы поступила в Новосибирский педагогический институт на факультет иностранных языков, французско-немецкое отделение, где и проучилась два года. Поступила на заочное отделение Кемеровского института культуры, но в 1991 году началась "эра КВН".

1971

Нонна Валентиновна Гришаева

актриса театра, кино, телевидения и эстрады, актриса Театра имени Вахтангова.

1899

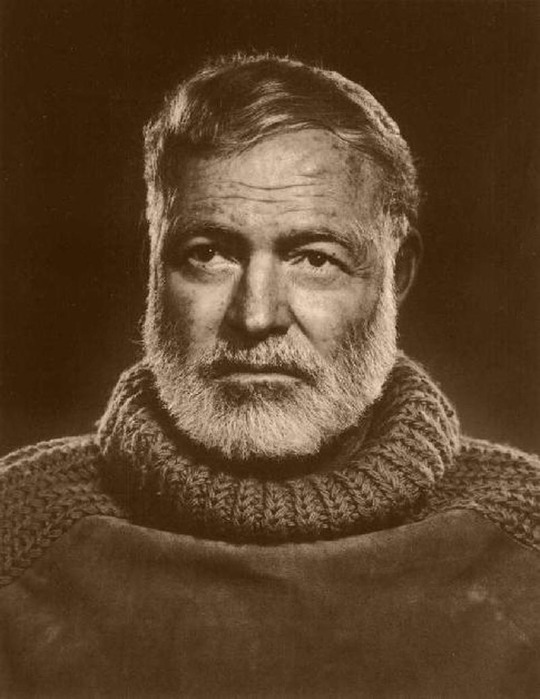

Эрнест Миллер Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway)

американский писатель.

Окончил школу (1917), работал репортёром в Канзас-Сити. Участник 1-й мировой войны 1914-1918. Журналистская практика сыграла важную роль в становлении писателя. Война, судьбы "потерянного поколения", поиски истинных ценностей жизни определили основное содержание творчества Хемингуэя в 1920-е гг.

Роман "Прощай, оружие!" (1929) раскрывает откровенную враждебность войны человеку. Герои предстают как жертвы жестоких внеличных сил, которым Хемингуэй противопоставляет великое жизненное начало - любовь. В Испанской революции 1931-1939 военный корреспондент Хемингуэй увидел новую для него революционно-освободительную войну и показал её героику, романтику и трагедию в репортажах, очерках и художественных произведениях, из которых крупнейшее - роман "По ком звонит колокол" (1940).

После 2-й мировой войны 1939-45 в творчестве Хемингуэя наступает заметный спад.

Свою веру в человека писатель утвердил в повести-притче "Старик и море" (1952), ставшей своего рода итогом творчества Хемингуэя и поводом для присуждения ему Пулицеровской (1953) и Нобелевской (1954) премий.

В произведениях Хемингуэя претворились национальные (Марк Твен. Ш.Андерсон, Г.Стайн), западно-европейские (Стендаль, Г.Флобер, Г.Мопассан) и русская (И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов) литературные традиции. Хемингуэй создал один из характернейших стилей 20 в., которому присущи внешняя простота, строгая объективность, сдержанный лиризм и содержательный подтекст. Большое влияние на современную прозу оказали хемингуэевские интонации и диалог.

Последние годы жизни Эрнест Хэмингуэй страдал тяжелой депрессией и паранойей, а также циррозом печени, из-за которых несколько раз тайно ложился в больницу, но поправить здоровье так и не смог.

1 августа 1961 года он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в лоб из охотничьей двустволки.

1882

Давид Давидович Бурлюк

русский поэт и художник. Родился на хуторе Семиротовщина Лебединского уезда Харьковской губернии (ныне Сумская область Украины) в казачьей семье. Отец, продав хутор, работал управляющим в разных имениях, поэтому семья часто переезжала с места на место, и Бурлюку пришлось учиться в гимназиях разных городов: Сумы, Тамбова, Твери. С десяти лет увлекался живописью, в 1898-1999 учился в Казанском и Одесском художественных училищах. В 1902-1905 учился живописи в Мюнхенской Королевской академии искусств. Участвовал в художественных выставках в России и за границей.

В 1909-1910 вокруг Бурлюка объединились молодые поэты и художники, отрицавшие эстетику символизма. Они искали новые пути развития поэзии и искусства. Позже они назовут себя футуристами. К этому времени относится встреча Бурлюка с Маяковским (с 1910 Бурлюк, как и Маяковский, учится в Московском художественном училище живописи и ваяния), который называл его своим "действительным учителем".

Энергия Бурлюка, его организаторские способности и инициативность помогли становлению и утверждению новой поэтической школы. В сборнике "Пощечина общественному вкусу" (1912) провозглашался манифест, в котором звучал призыв отказаться от классических традиций (предлагалось "сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с Парохода Современности"). Последовали яростные нападки на сборник, что только увеличивало интерес читающей публики к новой школе. При участии Бурлюка выходят сборники "Садок судей" (1913), "Дохлая луна. Сборник единственных футуристов мира, поэтов Гилея", "Рыкающий Парнас" (1914). Кроме Бурлюка в них постоянное участие принимали Хлебников, Маяковский, Крученых и др.

В эти же годы Бурлюк выступает с публичными лекциями и докладами, пропагандируя принципы футуризма в поэзии и кубизма в живописи. В 1914 Бурлюк и Маяковский были исключены из училища "за участие в публичных диспутах".

В 1918-1919 Бурлюк уехал на Дальний Восток, выступал с лекциями в городах Сибири, затем читал лекции и устраивал выставки в Харбине. С 1920 Бурлюк жил в Японии, а с 1922 - в Соединенных Штатах Америки. Он продолжал заниматься живописью и литературой, издавал журнал "Цвет и рифма". В 1956 году приезжал в СССР. Скончался в Нью-Йорке 15 января 1967 года.

1903

Николай Александрович Соколов

советский график и живописец, член творческой группы Кукрыниксы.

Родился в селе Царицыно, с 1960 года в черте города Москвы (Южный Административный округ) в купеческой семье. Был старшим из шести детей, рано лишившихся поддержки отца. Начал работать с 14 лет.

Летом 1923 года уехал в Москву поступил во Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), полиграфический факультет. В годы учебы подружился Куприяновым М.В. и Крыловым П.Н. Созданный в середине 1920-х годов творческий союз просуществовал более 60 лет, поражая своим удивительно плодотворным творческим долголетием. Коллективный псевдоним Кукрыниксы был составлен из первых слогов фамилий Куприянова и Крылова, а также первого слога имени и первой буквы фамилии Соколова. Трое художников работали методом коллективного творчества (каждый также работал и индивидуально - над портретами и пейзажами).

Наибольшую известность коллективу принесли многочисленные мастерски исполненные карикатуры и шаржи, а также книжные иллюстрации, созданные в характерном карикатурном стиле. Этапными работами для художников были гротескные злободневные карикатуры на темы внутренней и международной жизни. С 1933 года Кукрыниксы - постоянные карикатуристы газеты "Правда", что делало их главными в стране проводниками и пропагандистами (в сатирической форме) официальной политической линии. В годы Великой Отечественной войны наряду с карикатурами выпустили ряд плакатов (среди них - самый первый после нападения Германии плакат "Беспощадно разгромим и уничтожим врага!", июнь 1941 - с карикатурой на Гитлера) и сатирических "Окон ТАСС", закончили более чем четырехлетнюю эпопею в Нюрнберге в качестве корреспондентов газеты "Правда".

Одновременно с 1920-х годов Кукрыниксы выступали и как иллюстраторы, обращаясь к произведениям литературы с глубоким пониманием особенностей изображаемой эпохи и языка писателя. Диапазон их творчества в этой области весьма широк - от острого графического гротеска до лирически-живописных образов. Среди иллюстрированных ими произведений: "12 стульев" и "Золотой телёнок", Ильфа и Петрова, "Господа Головлёвы" и др. произведения Салтыкова-Щедрина, "Дама с собачкой" и др. произведения Чехова, "Жизнь Клима Самгина", "Фома Гордеев" и "Мать" М. Горького, "Дон Кихот" Сервантеса.

Коллектив был удостоен Ленинской премии (1965), Сталинской премии (1942, 1947, 1949, 1950, 1951), Государственной премии СССР (1975), награждены золотой медалью Всемирной выставки в Париже (1937) и Брюсселе (1958)

Николай Александрович Соколов до последних дней жизни продолжал заниматься живописью и сохранял невероятную ясность ума. Соколова с полным правом называли свидетелем ХХ века: он до мелочей помнил свои встречи с Маяковским, Горьким, Ильфом и Петровым, Шостаковичем... Он был старейшим членом Российской академии художеств (с 1947 года). К своему 95-летию успел выпустить книгу "Наброски по памяти".

Умер он по нелепой случайности: от осложнения после операции на сломанной ноге. Скончался 15 апреля 2000 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом со своими товарищами по перу - Куприяновым и Крыловым.

Награжден двумя орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов (1993), медалями. Народный художник СССР (1958), Почетный гражданин города Рыбинска (1985)

Мемориальная доска установлена в Москве на улице Земляной вал (в 1939—1992 годах - улица Чкалова), дом 14-16.

1870

Аполлинарий Николаевич Соколов

великий русский сыщик, граф, одна из самых загадочных фигур российской истории конца XIX – начала ХХ веков, человек, которого щедрые на похвалу потомки окрестили «гением русского сыска». Поговаривали, что именно Соколов первым нащупал ниточку, которая привела его к тому, что русская революцию щедро спонсировалась немецким капиталом. Он родился в столице Российской империи в семье потомственных военных. Его отец был, как говорится, «особа, приближенная к императору», иначе чем объяснить тот факт, что Соколов-младший без труда поступил в кадетский корпус, потом окончил военное училище и получил назначение ни куда-нибудь, а в Преображенский полк, где выслужился до полковника. И только после этого резко изменил свою жизнь, уйдя в полицию. Своим поступком он весьма озадачил многочисленную родню, которая считала профессию сыщика стоящей гораздо ниже в социальной лестнице, чем блестящий мундир полковника старинной российской гвардии. Чем мог быть вызван поступок графа? Безумством? Горячим желанием помочь Родине в ее трудные минуты?

Сегодня, успешно борясь с терроризмом, мы не очень-то задумываемся над тем, что происходило в России ровно 100 лет назад, когда страну буквально пронизывала сеть подпольных конспиративных организаций, готовых взорвать власть не только словом, но и делом. Можно привести только один пример. В 1909 году председатель правительства и министр внутренних дел П.А.Столыпин спросил французского журналиста Гастона Дрю, бравшего у него интервью: «Знаете ли вы, какой цифры достигли в 1906–1908 годах проявления бандитизма и анархических покушений». И сам ответил на свой вопрос. За три года покушений – 26268, убито 2334 должностных и 3757 частных лиц, ранено 6652 человек. Тогдашний террор и мог послужить той причиной, по которой человек, «метивший в генералы», Аполлинарию Николаевичу оставалось до лампасов только одна ступенька, мог так резко изменить свою жизнь. И посчитал, что на этом поприще он гораздо полезнее, чем в армии.

Графу Соколову приписывают какой-то бешеный успех на новой ниве. За 13 лет в сыске он, вроде бы, раскрыл абсолютно все преступления, за расследования которых он брался. А его ровесник – вождь мирового пролетариата, якобы, был вынужден скрываться за границей только из-за того, что в Санкт-Петербурге в то время работал именно граф Соколов. А дальше начинается самое удивительное. Во-первых, борца с террористами (а как еще можно назвать тех, кто взрывал людей, грабил банки во имя революции) пытаются расписать очень масляными красками, сообщая о том, что на Пасху и Рождество граф всегда посещал московские тюрьмы и приносил сидельцам эклеры и фрукты. А во-вторых, особо подчеркивают, что его сыскные приемы не всегда были в ладу с существовавшим законодательством, хотя им всегда руководили чувства справедливости и добра. Мол, все приемы хороши, лишь бы они были чем-то оправданы. И, наконец, именно графу Соколову приписывается авторство «библии» российских пинкертонов – учебника «Руководство по тактике сыска». После революции борец с организованной преступностью сбежал в Париж. Умер в 1933 году в Париже, в нищете, потому что французским властям был абсолютно неинтересен «гений русского сыска». Зато он стал очень интересен спустя без малого век, когда воссоздать славные страницы истории решил никому дотоле неизвестный писатель Валентин Лавров. Он-то и написал сагу о Соколове, посвятив ему сразу несколько книг.

1938

Нани Георгиевна Брегвадзе (грузинское имя - ნანი გიორგის ასული ბრეგვაძე)

советская грузинская певица, пианистка, педагог. Народная артистка СССР (1983).

Нани Брегвадзе родилась в Тбилиси. Выросла в музыкальной семье. Окончила музыкальную школу, затем музыкальный техникум. С 1956 года — в самодеятельном эстрадном оркестре Грузинского политехнического института. В 1957 году стала лауреатом 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, исполнив песню Г.Бзванели на стихи И.Гришашвили «Потушила я свечу».

В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени В.Сараджишвили по классу фортепиано профессора Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила. Будучи еще студенткой, начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро» под управлением К.Певзнера Грузинской государственной филармонии (1959—1964).

В 1964 году гастролировала с Московским мюзик-холлом в Париже. Тогда впервые выступила во всемирно известном зале «Олимпия». После гастролей ее пригласили в вокально-инструментальный ансамбль «Орэра», в котором она проработала солисткой 15 лет, побывав в более 80-ти странах.

В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе (ударные инструменты, вокал), который стал близким другом певицы. С 1980-го года начала сольную карьеру. В 1960-е годы Нани Брегвадзе была одной из первых певиц на советской эстраде, кто вернул слушателям русский и цыганский романс, возродила традиции Изабеллы Юрьевой, Тамары Церетели, Кето Джапаридзе. Большинство исполненных песен и романсов вошли в записанные певицей грампластинки и миньоны: «Поет Нани Брегвадзе» (1971), «Ансамбль «Орэра» (1973), «Романс, романс» (1995), «Концерт в Нью Йорке» (1997) и другие. В 2005—2006 годах записала диск с композициями, которые ранее не исполняла, в т. ч. на стихи Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной.

Подготовила цикл песен на стихи Вячеслава Малежика. В конце 1990-х вошла в состав жюри Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1997 году создала и возглавила компанию «Нани», целью которой является поддержка начинающих певцов в Грузии, а также организация выступлений в республике зарубежных исполнителей. Является членом Ассоциации «Женщины за мир», клуба женщин «Метехи», была членом общества «Советская женщина». Занималась педагогической деятельностью: с 2002 года несколько лет заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения института музыки в Московском университете культуры и искусств (МГУКИ) (профессор).

Награды и звания: Заслуженная артистка Грузинской ССР (1968); Народная артистка Грузинской ССР (1974); Народная артистка СССР (1983); Государственная премия Грузии имени Шота Руставели (1998); Орден Чести (Грузия) (1997); Орден Дружбы (Россия) (2008); Президентский орден Сияние (Грузия, 2010); Золотая медаль «За меценатство» (2003); Золотой орден «Служение искусству»; Звания «Певица века Грузии»; Почётный зарубежный член Российской академии художеств; Почётный гражданин Тбилиси (1995); Почётный гражданин города Бенальмадена (Испания, 1996).

1898

Ольга Николаевна Андровская (настоящая фамилия - Шульц)

русская актриса. Народная артистка СССР (1948).

Родилась в Москве в семье юриста. Училась на Высших юридических курсах в Москве, выступала на сцене как любительница. Профессиональную театральную карьеру начала в 1918 под руководством Н.M.Радина в театре Корша, одновременно участвовала в Шаляпинской студии. С 1919 – во 2-й Студии Художественного театра.

Даже в полном актерских удач спектакле МХАТа пара Сюзанна – Андровская и Фигаро – Баталов отличалась особой стремительностью исполнения, увлекательной легкостью диалога. После Сюзанны актриса с успехом играет Рокси в Рекламе М.Уоткинс (1930), Смельскую в Талантах и поклонниках (1933) и Варвару в Грозе (1934). В 1936 Андровская сыграла в пьесе К.Тренева Любовь Яровая истрепанную перипетиями гражданской войны красавицу-машинистку Панову. Шедевром актрисы стала роль леди Тизл в Школе злословия Р.Б.Шеридана (1940). Специально для этой роли она выучилась играть на арфе, как ее партнер М.Яншин – на флейте. Андровская и Яншин вели свои роли с комедийной серьезностью, мудрой наивностью и тонким чувством стиля. В 1952 она сыграла леди Тизл в фильме-спектакле Школа злословия.

В конце 1930-х годов много снималась в кино. С большим изяществом и тонкой иронией сыграла в экранизациях чеховских рассказов и водевилей – Попова (Медведь, 1938); Варенька (Человек в футляре, 1939), Татьяна Алексеевна (Юбилей, 1944) и др. Грация, юмор, вкус к сценическому дуэту отличали роли миссис Чивли в Идеальном муже Уайльда (1945), Лебедкиной в Поздней любви Островского (1949), Веры Филипповны в Дачниках Горького (1953), Роз Григгс в Осеннем саду Л.Хелман (1956) и др. В 1957 с большим успехом сыграла роль жены профессора Полежаева в Беспокойной старости Рахманова. Последней ролью Андровской стала пани Конти в Соло для часов с боем Заградника (1973). Умерла в Москве 31 марта 1975 года.

1863

Николай Федорович Арбенин (фамилия, бывшая ранее сценическим псевдонимом, присвоена ему по Высочайшему императорскому разрешению взамен фамилии Гильдебрандт с правом ношения ее женой и потомством)

русский актер, театральный критик и переводчик. Родился в Дерпте в семье обрусевших шведов. Воспитывался в семье графини А.А.Барановой (бывшей балетной танцовщицы Вергиной) в Москве.

Сценическую деятельность начал в 1885 году в Москве в Малом театре, где исполнял небольшие роли «молодых людей». В Нередко выступал как чтец на студенческих и благотворительных вечерах. В 1890 году женился на артистке Малого театра Глафире Викторовне Пановой. С 1895 года — актер Александрийского театра.

Арбенин много работал в области театральной критики. Его статьи о театре печатались в журналах «Артист» и «Театр и искусство». Ему принадлежит ряд драматических переводов («Дон Фернандо. Стойкий принц» — Кальдерона, «Граф де Ризоор» — Сарду, «Лорензаччо» — Мюссе, «Сафо» Грильпарцера, «Приветствие искусств» Шиллера). Пьесы в переводах Арбенина исполнялись в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Арбенину также принадлежит инсценировка романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы», (под названием «Хлеба и зрелищ») «забракованная» В.Э.Мейерхольдом для постановки во МХАТе. Член правления Театрального общества. Один из инициаторов создания Союза музыкальных и драматических писателей, а также созыва Всероссийского съезда драматургов.

Умер в Санкт-Петербурге 14 августа 1906 года. Похоронен на Большеохтенском Георгиевском кладбище.

1946

Людмила Васильевна Зайцева

русская киноактриса. Народная артистка РСФСР (1986).

Родилась на хуторе Восточном Краснодарского края. По окончании восьмилетки работала штукатуром на стройке и училась в вечерней школе, затем работала лаборанткой, разнорабочей, уборщицей. В 1965–1966 – актриса вспомогательного состава Рязанского ТЮЗа. В 1970 окончила Театральное училище имени Б.В.Щукина.

С 1976 актриса Театра-студии киноактера. Дебютировала ролью Людмилы в деревенских эпизодах фильма Печки-лавочки (режиссёр В.Шукшин). Дальнейшие экранные работы Зайцевой показали, что предельная естественность и простота – основная черта ее актерской индивидуальности. Роль Шуры Ярмолюк, главной героини фильма Здравствуй и прощай (режиссёр Мельников), принесла ей зрительскую любовь, высокую оценку профессионалов и утвердила Зайцеву в амплуа «народной героини». Воплощала народный характер в ролях Валентины из фильма Ксения, любимая жена Федора (режиссёр Мельников), Павлы из Ливня (режиссёр Б.Яшин), Тони в картине Долги наши (режиссёр Яшин), Пелагеи в фильме Кадкина всякий знает (режиссёры А.Вехотко, Н.Трощенко). Роль Марии (матери Василия Шукшина) в картине Праздники детства (режиссёр Р. и Ю.Григорьевы, Государственная премия СССР, 1983) Рубежной стала роль матери в фильме Маленькая Вера (режиссёр Пичул). После этой работы актриса резко сменила амплуа в сторону отрицательных, острохарактерных ролей партийных функционеров: Анна Кузьминична в Сукиных детях (режиссёр Л.Филатов), председатель исполкома в Мечтах идиота (режиссёр Пичул). Другие фильмы: А зори здесь тихие..., Чудак из 5 «Б» (1972); Второе дыхание (тв), Цемент (тв), Москва, любовь моя (1974); Двадцать дней без войны, Строговы (тв), Воскресная ночь (1976); Журавль в небе, По семейным обстоятельствам (тв), По собственному желанию (тв), Побег из тюрьмы (1977); В день праздника, Проводы (тв) (1978); Дождь в чужом городе (тв), По следу властелина (1979); Хочу, чтоб он пришел (1981); Остановился поезд, Транзит (тв), (1982); Затерянные в песках, Лев Толстой, Я за тебя отвечаю (1984); Город невест (1985); Говорит Москва, Завещание (1986); Мальчики (1990); Летучий Голландец, Маэстро (1991); След черной рыбы (тв) (1993); На заре туманной юности, Царевич Алексей (1997).

1925

Глеб Александрович Стриженов

советский актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР (1974). Глеб Стриженов родился в Воронеже. Отец, Александр Николаевич Стриженов, дослужился до комбрига. Мать, Ксения, до революции закончила Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Брат, Олег Стриженов, известный советский актёр, Народный артист СССР. В 1935 году семья переехала в Москву, поселились на улице Коровий вал. В 1941 году в первом бою Глеб Стриженов получил контузию, и впоследствии был признан негодным к военной службе. В 1941—1942 годах Глеб Стриженов работал актёром Кировского областного драматического театра. С 1943 года работал в различных театрах страны: Московском театре комедии, театрах Ульяновска, Владимира, в Иркутском областном драматическом театре, Театра Балтийского флота, Московского центрального театра транспорта, Московского театра драмы и комедии. Окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Осиповича Топоркова) в 1953 году. С 1962 года стал актёром Театра — студии киноактёра.

1938

Тамара Павловна Колесникова

актриса. Принадлежит к поколению актеров, пришедших в Александринский театр в середине 1960-х годов. В труппу театра актриса была принята в 1965 году сразу же после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (класс профессора Василия Васильевича Меркурьева и Ирины Всеволодовны Мейерхольд). От своих знаменитых учителей актриса унаследовала лучшие традиции и черты русской драматической школы – сердечность, искренность, тонкий психологизм, напряженный поиск выразительного художественного языка, неустанное трудолюбие в работе над ролями, трепетное отношение к Театру.

1948

Михаил Николаевич Задорнов

советский и российский писатель-сатирик, драматург, член Союза писателей России. Автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Родился в Юрмале. В 1974—1978 гг. работал в МАИ на кафедре 204 «Авиационно-космическая теплотехника» инженером, затем ведущим инженером. Начал публиковаться с 1974 года. В 1984—1985 гг. — зав.отдела сатиры и юмора в журнале «Юность». В 1970—1980 годы Михаил Задорнов — режиссёр-постановщик студенческого театра МАИ «Россия». С коллективом агиттеатра объехал многие уголки СССР, награждён премией Ленинского комсомола.

После первого появления на телеэкране в 1984 году приобрёл популярность. Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а, начиная с конца 1980-х годов стал сам исполнять свои произведения.

С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как «Вокруг смеха», «Аншлаг, аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз». Сольные концерты Михаила Задорнова, как в России, так и за границей проходят с неизменными аншлагами. Приглашался в жюри Высшей лиги КВН. Начиная с 1990 года, выходят книги М.Н.Задорнова: «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», одноактная комедия «Современные люди», веселая пьеса для грустного кино «Кофточка», 4-х томник — «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи», «Крохотные звезды», «Задоринки».

Снимался в кино (кинофильм «Хочу вашего мужа» 1991 г.)

Михаил Задорнов — лауреат премий «Золотой телёнок», «Овация».

1919

Анатолий Владимирович Чемодуров

актер и кинорежиссер, ученик Сергея Герасимова во ВГИКе (1944-48). Дебют в кино - роль Сергея Левашова в фильме учителя "Молодая гвардия". Играл в фильмах "Жуковский", "Кавалер Золотой Звезды", "Тарас Шевченко", "Возвращение Василия Бортникова" и др. Прежде чем стать режиссером кино помогал своему однокурснику и другу Сергею Бондарчуку в работе над картинами "Судьба человека" (эпизодическая роль), "Война и мир", "Ватерлоо". Поставил фильмы "Если ты мужчина" и "Здесь на моей земле". Внимания населения эти картины не привлекли. Родился в деревне Нов-Ивановка, Курская обл. Лауреат Сталинской премии (1952, за участие в фильме «Кавалер Золотой Звезды»). Окончил Рязанское артиллерийское училище (1942), актерский факультет ВГИКа (1948, мастерская С.Герасимова и Т.Макаровой). В кино дебютировал как актер в 1948 году (Сергей Левашов в фильме «Молодая гвардия»), снялся в более десяти фильмах. Умер 28 декабря 1986 года.

1952

Робин Уильямс (Robin Williams)

американский актер театра и кино, сценарист, продюсер.

Родился в Чикаго. В колледже начал изучать политологию, но вскоре поступил в Джулиардскую школу драматического искусства, из которой также ушел, не закончив курса обучения. После переезда семьи в Сан-Франциско стал выступать как эстрадный комик в ночных клубах. Здесь Уильямса заметили создатели телесериала «Счастливые дни» (Happy Days), предложившие молодому актеру роль забавного инопланетянина Морка. За удачным дебютом последовала новая работа. Уильямс был номинирован на «Оскар» и получил премию «Золотой глобус».

К сожалению для актера, его опыт работы со С.Спилбергом (взрослый Питер Пэн в Капитане Крюке, 1991) оказался неудачным. Продолжая традицию голливудских комедий «с переодеванием», в 1993 Уильямс появился в женском обличье, перевоплотившись из разлученного с детьми отца в пожилую, но полную энергии няню миссис Даутфайр в одноименном фильме К.Коламбуса (Mrs. Doubtfire, 1993). Примером другого любопытного перевоплощения, уже не внешнего, а внутреннего, стал Джек в одноименной фантастической комедии Ф.-Ф.Копполы (Jack, 1996) – взрослый по облику, но ребенок по умственному и психическому развитию. Во второй половине 1990-х годов Уильямс ежегодно появлялся в одной, а то и двух голливудских картинах. Он играл и откровенно гротескных персонажей («безумный профессор» Филипп Брэйнард в Флаббере, Flubber, 1997), и обаятельных интеллектуалов (профессор математики, взявший опеку над юным дарованием, в Добром Уилле Хантинге, Good Will Hunting – долгожданная премия «Оскар»), то попадал в мир фантастической игры (Джуманджи, Jumanji, 1995), то сам становился чудом генной инженерии, явившимся в обыденную реальность (Двухтысячелетний человек, Bicentennial Man, 1999).

1966

Татьяна Семеновна Лазарева

звезда КВН (Новосибирск) и ТВ (О.С.П.-студия). Родилась в Новосибирске. С 1980 года (8 класс) по 1989 пела, играла на различных инструментах и даже писала музыку в группе политической песни AMIGO. После окончания школы поступила в Новосибирский педагогический институт на факультет иностранных языков, французско-немецкое отделение, где и проучилась два года. Поступила на заочное отделение Кемеровского института культуры, но в 1991 году началась "эра КВН".

1971

Нонна Валентиновна Гришаева

актриса театра, кино, телевидения и эстрады, актриса Театра имени Вахтангова.

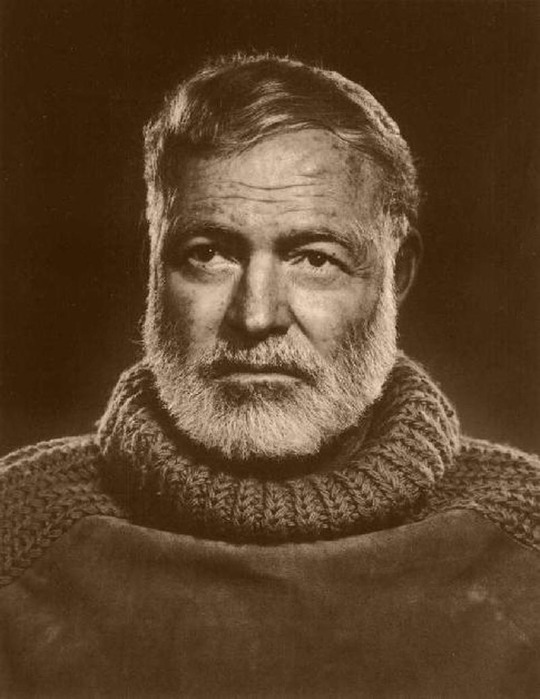

1899

Эрнест Миллер Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway)

американский писатель.

Окончил школу (1917), работал репортёром в Канзас-Сити. Участник 1-й мировой войны 1914-1918. Журналистская практика сыграла важную роль в становлении писателя. Война, судьбы "потерянного поколения", поиски истинных ценностей жизни определили основное содержание творчества Хемингуэя в 1920-е гг.

Роман "Прощай, оружие!" (1929) раскрывает откровенную враждебность войны человеку. Герои предстают как жертвы жестоких внеличных сил, которым Хемингуэй противопоставляет великое жизненное начало - любовь. В Испанской революции 1931-1939 военный корреспондент Хемингуэй увидел новую для него революционно-освободительную войну и показал её героику, романтику и трагедию в репортажах, очерках и художественных произведениях, из которых крупнейшее - роман "По ком звонит колокол" (1940).

После 2-й мировой войны 1939-45 в творчестве Хемингуэя наступает заметный спад.

Свою веру в человека писатель утвердил в повести-притче "Старик и море" (1952), ставшей своего рода итогом творчества Хемингуэя и поводом для присуждения ему Пулицеровской (1953) и Нобелевской (1954) премий.

В произведениях Хемингуэя претворились национальные (Марк Твен. Ш.Андерсон, Г.Стайн), западно-европейские (Стендаль, Г.Флобер, Г.Мопассан) и русская (И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов) литературные традиции. Хемингуэй создал один из характернейших стилей 20 в., которому присущи внешняя простота, строгая объективность, сдержанный лиризм и содержательный подтекст. Большое влияние на современную прозу оказали хемингуэевские интонации и диалог.

Последние годы жизни Эрнест Хэмингуэй страдал тяжелой депрессией и паранойей, а также циррозом печени, из-за которых несколько раз тайно ложился в больницу, но поправить здоровье так и не смог.

1 августа 1961 года он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в лоб из охотничьей двустволки.

1882

Давид Давидович Бурлюк

русский поэт и художник. Родился на хуторе Семиротовщина Лебединского уезда Харьковской губернии (ныне Сумская область Украины) в казачьей семье. Отец, продав хутор, работал управляющим в разных имениях, поэтому семья часто переезжала с места на место, и Бурлюку пришлось учиться в гимназиях разных городов: Сумы, Тамбова, Твери. С десяти лет увлекался живописью, в 1898-1999 учился в Казанском и Одесском художественных училищах. В 1902-1905 учился живописи в Мюнхенской Королевской академии искусств. Участвовал в художественных выставках в России и за границей.

В 1909-1910 вокруг Бурлюка объединились молодые поэты и художники, отрицавшие эстетику символизма. Они искали новые пути развития поэзии и искусства. Позже они назовут себя футуристами. К этому времени относится встреча Бурлюка с Маяковским (с 1910 Бурлюк, как и Маяковский, учится в Московском художественном училище живописи и ваяния), который называл его своим "действительным учителем".

Энергия Бурлюка, его организаторские способности и инициативность помогли становлению и утверждению новой поэтической школы. В сборнике "Пощечина общественному вкусу" (1912) провозглашался манифест, в котором звучал призыв отказаться от классических традиций (предлагалось "сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с Парохода Современности"). Последовали яростные нападки на сборник, что только увеличивало интерес читающей публики к новой школе. При участии Бурлюка выходят сборники "Садок судей" (1913), "Дохлая луна. Сборник единственных футуристов мира, поэтов Гилея", "Рыкающий Парнас" (1914). Кроме Бурлюка в них постоянное участие принимали Хлебников, Маяковский, Крученых и др.

В эти же годы Бурлюк выступает с публичными лекциями и докладами, пропагандируя принципы футуризма в поэзии и кубизма в живописи. В 1914 Бурлюк и Маяковский были исключены из училища "за участие в публичных диспутах".

В 1918-1919 Бурлюк уехал на Дальний Восток, выступал с лекциями в городах Сибири, затем читал лекции и устраивал выставки в Харбине. С 1920 Бурлюк жил в Японии, а с 1922 - в Соединенных Штатах Америки. Он продолжал заниматься живописью и литературой, издавал журнал "Цвет и рифма". В 1956 году приезжал в СССР. Скончался в Нью-Йорке 15 января 1967 года.

1903

Николай Александрович Соколов

советский график и живописец, член творческой группы Кукрыниксы.

Родился в селе Царицыно, с 1960 года в черте города Москвы (Южный Административный округ) в купеческой семье. Был старшим из шести детей, рано лишившихся поддержки отца. Начал работать с 14 лет.

Летом 1923 года уехал в Москву поступил во Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), полиграфический факультет. В годы учебы подружился Куприяновым М.В. и Крыловым П.Н. Созданный в середине 1920-х годов творческий союз просуществовал более 60 лет, поражая своим удивительно плодотворным творческим долголетием. Коллективный псевдоним Кукрыниксы был составлен из первых слогов фамилий Куприянова и Крылова, а также первого слога имени и первой буквы фамилии Соколова. Трое художников работали методом коллективного творчества (каждый также работал и индивидуально - над портретами и пейзажами).

Наибольшую известность коллективу принесли многочисленные мастерски исполненные карикатуры и шаржи, а также книжные иллюстрации, созданные в характерном карикатурном стиле. Этапными работами для художников были гротескные злободневные карикатуры на темы внутренней и международной жизни. С 1933 года Кукрыниксы - постоянные карикатуристы газеты "Правда", что делало их главными в стране проводниками и пропагандистами (в сатирической форме) официальной политической линии. В годы Великой Отечественной войны наряду с карикатурами выпустили ряд плакатов (среди них - самый первый после нападения Германии плакат "Беспощадно разгромим и уничтожим врага!", июнь 1941 - с карикатурой на Гитлера) и сатирических "Окон ТАСС", закончили более чем четырехлетнюю эпопею в Нюрнберге в качестве корреспондентов газеты "Правда".

Одновременно с 1920-х годов Кукрыниксы выступали и как иллюстраторы, обращаясь к произведениям литературы с глубоким пониманием особенностей изображаемой эпохи и языка писателя. Диапазон их творчества в этой области весьма широк - от острого графического гротеска до лирически-живописных образов. Среди иллюстрированных ими произведений: "12 стульев" и "Золотой телёнок", Ильфа и Петрова, "Господа Головлёвы" и др. произведения Салтыкова-Щедрина, "Дама с собачкой" и др. произведения Чехова, "Жизнь Клима Самгина", "Фома Гордеев" и "Мать" М. Горького, "Дон Кихот" Сервантеса.

Коллектив был удостоен Ленинской премии (1965), Сталинской премии (1942, 1947, 1949, 1950, 1951), Государственной премии СССР (1975), награждены золотой медалью Всемирной выставки в Париже (1937) и Брюсселе (1958)

Николай Александрович Соколов до последних дней жизни продолжал заниматься живописью и сохранял невероятную ясность ума. Соколова с полным правом называли свидетелем ХХ века: он до мелочей помнил свои встречи с Маяковским, Горьким, Ильфом и Петровым, Шостаковичем... Он был старейшим членом Российской академии художеств (с 1947 года). К своему 95-летию успел выпустить книгу "Наброски по памяти".

Умер он по нелепой случайности: от осложнения после операции на сломанной ноге. Скончался 15 апреля 2000 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом со своими товарищами по перу - Куприяновым и Крыловым.

Награжден двумя орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов (1993), медалями. Народный художник СССР (1958), Почетный гражданин города Рыбинска (1985)

Мемориальная доска установлена в Москве на улице Земляной вал (в 1939—1992 годах - улица Чкалова), дом 14-16.

1870

Аполлинарий Николаевич Соколов

великий русский сыщик, граф, одна из самых загадочных фигур российской истории конца XIX – начала ХХ веков, человек, которого щедрые на похвалу потомки окрестили «гением русского сыска». Поговаривали, что именно Соколов первым нащупал ниточку, которая привела его к тому, что русская революцию щедро спонсировалась немецким капиталом. Он родился в столице Российской империи в семье потомственных военных. Его отец был, как говорится, «особа, приближенная к императору», иначе чем объяснить тот факт, что Соколов-младший без труда поступил в кадетский корпус, потом окончил военное училище и получил назначение ни куда-нибудь, а в Преображенский полк, где выслужился до полковника. И только после этого резко изменил свою жизнь, уйдя в полицию. Своим поступком он весьма озадачил многочисленную родню, которая считала профессию сыщика стоящей гораздо ниже в социальной лестнице, чем блестящий мундир полковника старинной российской гвардии. Чем мог быть вызван поступок графа? Безумством? Горячим желанием помочь Родине в ее трудные минуты?

Сегодня, успешно борясь с терроризмом, мы не очень-то задумываемся над тем, что происходило в России ровно 100 лет назад, когда страну буквально пронизывала сеть подпольных конспиративных организаций, готовых взорвать власть не только словом, но и делом. Можно привести только один пример. В 1909 году председатель правительства и министр внутренних дел П.А.Столыпин спросил французского журналиста Гастона Дрю, бравшего у него интервью: «Знаете ли вы, какой цифры достигли в 1906–1908 годах проявления бандитизма и анархических покушений». И сам ответил на свой вопрос. За три года покушений – 26268, убито 2334 должностных и 3757 частных лиц, ранено 6652 человек. Тогдашний террор и мог послужить той причиной, по которой человек, «метивший в генералы», Аполлинарию Николаевичу оставалось до лампасов только одна ступенька, мог так резко изменить свою жизнь. И посчитал, что на этом поприще он гораздо полезнее, чем в армии.

Графу Соколову приписывают какой-то бешеный успех на новой ниве. За 13 лет в сыске он, вроде бы, раскрыл абсолютно все преступления, за расследования которых он брался. А его ровесник – вождь мирового пролетариата, якобы, был вынужден скрываться за границей только из-за того, что в Санкт-Петербурге в то время работал именно граф Соколов. А дальше начинается самое удивительное. Во-первых, борца с террористами (а как еще можно назвать тех, кто взрывал людей, грабил банки во имя революции) пытаются расписать очень масляными красками, сообщая о том, что на Пасху и Рождество граф всегда посещал московские тюрьмы и приносил сидельцам эклеры и фрукты. А во-вторых, особо подчеркивают, что его сыскные приемы не всегда были в ладу с существовавшим законодательством, хотя им всегда руководили чувства справедливости и добра. Мол, все приемы хороши, лишь бы они были чем-то оправданы. И, наконец, именно графу Соколову приписывается авторство «библии» российских пинкертонов – учебника «Руководство по тактике сыска». После революции борец с организованной преступностью сбежал в Париж. Умер в 1933 году в Париже, в нищете, потому что французским властям был абсолютно неинтересен «гений русского сыска». Зато он стал очень интересен спустя без малого век, когда воссоздать славные страницы истории решил никому дотоле неизвестный писатель Валентин Лавров. Он-то и написал сагу о Соколове, посвятив ему сразу несколько книг.

| Рубрики: | история/Жизнь Замечательных Людей |

Понравилось: 4 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |