-Метки

Бог Шива аджанта аджатна азия археология базар баня болливуд восток восточные танцы восточный танец восточный танец. индия гарем гороскоп дети дивали индийские танцы индийский танец индийское кино индия индуизм искусство кино китай коллектив концерт культура кухня народный танец обычаи пенджаб праздник праздники рекха религия роксолана сакура сари свадьба сообщество стихи танец танец живота танцы турция украина фрески холли шахрукх кхан япония

-Рубрики

- Коллектив "Аджанта" (64)

- Галерея (62)

- Все об Индии (41)

- Информация (33)

- Разное (32)

- Видео (24)

- Все о Востоке (22)

- Индийский классический танец (14)

- Для сайта (13)

- Индийское кино (11)

- Тексты песен (10)

- Тексты концертов (10)

- Восточный танец (9)

- Поэзия (4)

- Индийский народный танец (3)

-Музыка

- Ghunghte Mein Chanda

- Слушали: 1177 Комментарии: 0

- для спектакля

- Слушали: 284 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

--Gayatri-- Faezi PARVATI_KHAN АЛАНКАР_студия_языка_хинди ЛиКонста ASlaviN AlexDobr Amani_M Ausella Eva_Yohansson La_Petite_aka_Beauty_Julie Princessa_of_Ice Radxarani Savitridevi Sudarshana Suroor Svetlana_Grigoryan TripPlan alwdis boncuq elena_levenez hemka70 hijo_de_la_luna irisen korjiulia ollietta sahajshakti spacesite taa-ti tantric_russia tatiana_smotrova valerka7 voysss Алла_Латулина Андрей_Сидоров Баньш Боярышня Вася_Мудра Владилена_Молчан Ирина_Филлина Крылатый_АнгелГрусти МИХ-РИМАХ Меняющая_души Нирджара ПараЛеЛьные_Миры Ратна Свами_Махант Чеширская__кошка Шахоманка лаванга

-Статистика

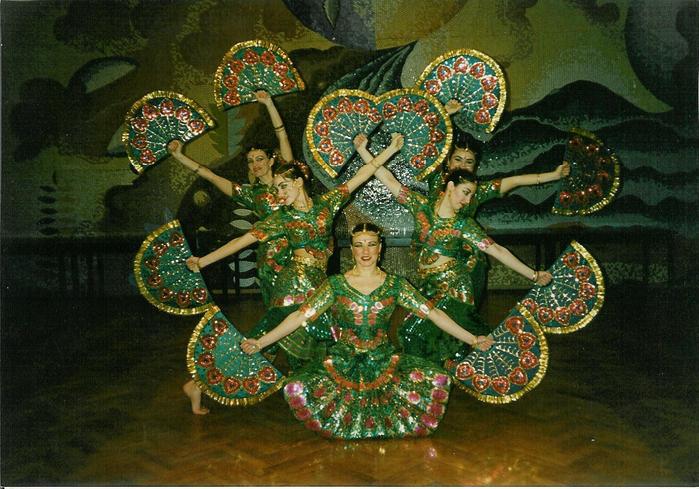

Фото ансамбля "Аджанта" - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Фото ансамбля "Аджанта" - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Приглашаем на концерт!! |

Обещаю, что будет красиво.

В программу концерта войдет наш танец Дар-де-Диско, который удостоился приза зрительских симпатий на недавно прошедшем 2-от Всероссийском конкурсе индийского танца «Праздник красок 2008», проходивший во время индийского праздника Холи.

И танец Мирия-ре, который шел на нём вне конкурсной программы и открывал праздничный концерт.

Фотоотчёт об этом событии можно посмотреть тут http://www.liveinternet.ru/communit...606/post709.../

http://www.liveinternet.ru/communit...606/post709.../

Цена билета 300р , который можно купить в кассе Дома Журналиста перед концертом.

Адрес: м. Арбатская, Никитский бульвар д.8а "Центральный Дом Журналиста"

Начало: 27 апр 2008 в 15:00

Окончание: 27 апр 2008 в 17:00

|

Концерт 27 апреля 2008 года. |

|

Бинди - индийское украшение. |

Практически в каждом индийском фильме есть такая сцена: женщина садится перед зеркалом и рисует у себя на лбу красный кружочек – символ замужества и мудрости. Эта красновато-коричневая точка называется бинди, а рисуют её в центре лба, где, по мнению индусов, находится третий глаз. В древности символ этот наносили специальной краской, содержащей сандаловое масло и пепел.

Сейчас точка на лбу не обязательно должна быть красной, цвет бинди подбирается в тон одеянию и является в большей степени частью макияжа, поэтому использовать его могут и незамужние женщины. Форма и размер бинди подбирается под черты лица конкретной женщины, можно попробовать круглую, овальную или треугольную форму украшения.

Краска для бинди может быть кремообразной или в виде порошка, однако, во втором случае понадобится ещё масляная или восковая основа. Блестки и стразы можно приклеить специально предназначенным для этого клеем. Кстати, уметь рисовать вовсе не обязательно, ведь в продаже имеются уже готовые бинди-наклейки со стразами и камешками. Эти бинди, сняв со лба, следует поместить в защитную пленку и в дальнейшем можно будет использовать их повторно.

Для вечернего макияжа можно выбрать и очень блестящие яркие бинди, а днем лучше использовать спокойные светлые тона. На лице с широким лбом лучше всего смотрится круглое бинди, а если необходимо зрительно сузить лицо – идеальным вариантом будет продолговатое бинди посередине лба. Если лоб узкий - бинди лучше поместить между бровями.

Можно поэкспериментировать и наклеивать бинди не только на лоб, а куда захочется, например, на руки или у пупка.

Красиво смотрится подобранное в тон сочетание бинди на лице и теле. Например, можно нанести его на лоб и на плечо в ложбинку около шеи. Главное, перед наклеиванием и рисованием не забыть обезжирить кожу спиртосодержащим средством, а носить украшение с достоинством и радостью.

Не стоит забывать и о том, что ношение бинди – многовековая традиция Индии, поэтому, соблюдая обычаи другой страны, следует проявить уважение к её истории и не использовать неподходящие для украшения символы. Помните, что бинди – это всё же символ мудрости и ума женщины.

Метки: индия бинди |

Процитировано 2 раз

Восточный базар. |

Наверное, человечество не было бы таким, какое оно есть сейчас, если бы не базары. Базар – это всё. Это религия, это столп поклонения, это хаос толпы, это свой маленький мир, мир мелочей, ярких красок, контрастов, звуков и запахов, смешанный с привкусом звонких монет.

Базары в зачаточном состоянии появились тогда, когда начало формироваться общество и люди поняли, что если есть излишки зерна, но нет каких-нибудь особо ароматных и жутко необходимых корешочков, то… почему бы их не обменять? Но прототипы именно современных базаров – с обменом денег на товар (при том, что деньги далеко не всегда имели привычный нам внешний вид) и товара на деньги появились в 7 в. до н. э., в связи с возникновением первых денежных знаков. Бумажные же деньги появились чуть позже в Китае в 8 в. н. э.

Основное, центральное место в городе на Востоке занимала рыночная площадь. Со всех сторон (обычно это был квадрат) площадь была окружена административными строениями и домами ремесленников. Более зажиточные горожане жили в отдельном квартале, беднота селилась по краям города, причём, чем ближе трущобы располагались к черте выезда из города, тем беднее были там люди.

На восточном базаре можно было найти всё. Ряды фруктов, овощей, мяса, рыбы, приправ – снедь продавалась в огромных количествах. Ближе к краям рынка были построены суконные и ювелирные лавки. Наверняка, тем, кто видел фильмы или мультфильмы о Востоке, а уж тем более, тем, кому довелось там побывать, до сих пор в ярких душных снах снится толстый чернобородый араб, радушный и разговорчивый, крикливо рекламирующий свой «Самый лучший» товар. Между прочим, именно эти громкие, зачастую рифмованные крики и стали прототипом рекламы: велись на них легковерные люди, свято уверенные в том, что им действительно предскажут всё их будущее до последнего синяка или продадут настоящий китайских шёлк «Всего за две монеты».

Рынок был местом общения и встреч, ссор и драк, всех городских собраний и праздников. Именно там выступали танцовщицы, глотатели огня и иллюзионисты, всегда собирая огромные толпы зевак, жаждущих хлеба и зрелищ. Недаром именно на рынках проходили все сборы, если что-то случалось в городе – куда сбегались испуганные жители? Абсолютно верно – на рыночную площадь!

Именно базар, не только на Востоке, породили мафию, которая делила сферы влияния: «Ты воруешь только до лавки Хасана, а там уже моя территория – и не смей туда заходить ни ногой, иначе зуботычин насую!»

Восточный базар может быть опасным и громким, но неизменно само воспоминание о нём оставляет на губах соленый привкус пота от палящего солнца и пряный запах пьянящих ароматов …

Метки: восток базар |

Железная колонна в Дели. |

Много ещё имеется вековых и тысячелетних загадок на нашей земле, оставленных предшествующими цивилизациями, поражающих наше воображение и привлекающих к себе внимание многих современных исследователей.

Одной из таких загадок является знаменитая ритуальная колонна из нержавеющего "чистого" железа, находящаяся в индийской столице - Дели. О ней, как о чуде света рассказывают преподаватели в школах и институтах во всех странах мира красочные легенды, гипотезы, вымыслы. Высказываются мнения, что колонна изготовлена из чистого метеоритного или земного железа, и даже указывают на возможность её изготовления инопланетянами, забывая, что и до нас существовали цивилизации со своими талантливыми мастерами, жрецами, знавшими секреты изготовления мечей из булатной стали и многое другое, сохранившееся до наших дней. Кстати, мечи из булата делались из железа и стали различных марок, но секреты их изготовления утеряны в бурях социальных потрясений и религиозных конфликтов.

Многочисленные туристы из разных стран, приезжая в индийскую столицу, непременно посетят и руины некогда величественного комплекса мечети Кувват-уль-Ислам в городе-крепости Лал-Кот, расположенного примерно в 20 километрах южнее Старого Дели. Строительство этого комплекса было начато в 1193 г. на месте каких-то других, не менее важных сооружений. Руины этой мечети и сейчас впечатляют своей строгой красотой. Но внимание приезжающих сюда людей привлекает, прежде всего, стоящая посреди площади легендарная железная Кутубова колонна весом около 6 тонн, поднявшаяся над фундаментной площадкой на высоту до 7,2 м, диаметром 0,485 м внизу и 0,223 м вверху. Надпись на колонне сообщает, что она была привезена и поставлена на этом месте во время царствования Самандрагупты, который жил с 330 по 380 гг. н.э. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона говорится, что "железная колонна раджи Дхавы (начало IV в. н.э.) поставлена в память победы над народами Средней Азии, о чём гласит находящаяся здесь санскритская надпись". За период более чем 1600 лет редкие изделия из железа сохранились до наших дней. На поверхности колонны ни одного видимого пятнышка ржавчины. До последнего времени считалось, что если колонна, омываемая дождями, росами и обдуваемая ветрами, не ржавеет, значит, она сделана из чистого железа. Других объяснений не находили.

Пытливые учёные провели ряд исследований железной колонны. Английскими специалистами были взяты в качестве образцов мелкие кусочки металла для проведения в Лондоне физико-химического анализа. По приезде в Лондон выяснилось, что образцы покрылись ржавчиной. Вскоре шведский материаловед И. Вранглен с коллегами обнаружил на нижней части колонны зону сильной коррозии. Оказалось, что у колонны есть своя ахиллесова пята. В районе заделки колонны в фундамент она проржавела на глубину до 16 мм по всему диаметру. Вера в чистое нержавеющее железо была подорвана, но остались вопросы. Почему, например, колонна не ржавеет выше от фундаментной заделки, а также чем объяснить её целительную способность?

Впервые многолетними усилиями российских исследователей выявлено, что фундамент этой колонны выполнен в виде двусторонней пирамиды (ромба - вершинами вверх и вниз), образующей над своей вершиной-площадкой невидимое для обычного глаза энергополевое облако, по виду напоминающее пламя свечи высотой около 8 м и диаметром более 2 м.

Образование подобного энергополевого облака наблюдается у вершин египетских и других пирамид, зиккуратов, культовых сооружений, деревьев (ели…), куда с большой поверхности их сооружения и от земли идёт поток энергии. Этот энергопоток идёт непрерывно в большей или меньшей степени в зависимости от времени суток, сезона, температуры, влажности и т.д. Подобные облачка можно наблюдать в природе во многих случаях. Например, у вершины кристалла горного хрусталя (кварца), обращённого конусом вверх, а также в местах скопления этих кристаллов (друз). Кристалл кварца как бы генерирует энергию из окружающего пространства, которая затем поступает к конусной её части, к её вершине, где она скапливается в виде облачка. Это облачко пульсирует, взаимодействует с окружающей средой, отдавая часть своей и получая извне иную энергию.

Известно также, что во многих случаях железные кресты православных храмов, установленные на центральной луковичной главке не подвержены коррозии, если они правильно расположены в энергетическом поле. Верхняя часть православных храмов (с пятью луковичными главками) - это тоже своеобразная пирамида, приподнятая вверх на стенах. Энергополевые образования наблюдаются над многими вершинами гор, сопок, курганов, а на равнинных местах - над энергоактивными зонами. Так, над вершиной высочайшей горы Эверест оно имеет высоту более 150 метров.

Отмечены случаи, когда геодезические знаки из обычного уголкового железа, случайно установленные в таких местах, тоже не ржавели.

Легендарная делийская колонна имеет ещё ряд тайн. Внутри неё на высоте около трёх метров от её основания имеется дополнительный источник энергополевого излучения, выполненный в виде небольшого спрессованного прямоугольного пакета размером 4 х 4 см из тонких листов устойчивых радиоактивных металлов (подобно астату и полонию). На этих листах нанесены священные тексты и обращения к потомкам. Источник излучения вставлен внутрь колонны через просверленное, а затем заглушенное отверстие. Можно надеяться, что физики и другие исследователи проявят интерес к загадкам этой колонны и приборно дополнительно выявят много нового и интересного.

На основе различных наблюдений можно сделать предположение, что нахождение железной колонны внутри энергополевого облака (футляра) является надежной защитой от коррозии. Причиной же появления ржавчины на колонне в районе заделки её в фундамент может быть водная плёнка (образующаяся от дождя или росы), которая простирается за пределы энергетического футляра и является проводником протекающих процессов коррозии. Вся колонна снизу доверху покрыта сине-чёрной окисной плёнкой. Вода на её поверхности не задерживается.

Славу этой колонне добавляют также легенды о её волшебных целительных свойствах, способных избавить людей от целого ряда болезней. Считается, что прибывшему сюда на костылях больному достаточно побыть в обнимку с колонной 20-30 минут, чтобы уехать домой без помощи костылей.

Что касается волшебных лечебных свойств колонны, то здесь можно предположить, что больной находится в сильном энергетическом потоке (идущем снизу), который благотворно воздействует на энергетику человека, нормализует работу всего организма. Человек получает мощную дополнительную энергоподпитку, находясь полностью в объятиях энергополя колонны. Современная медицина воздействует магнитными, электрическими и другими энергополями только на отдельные участки человеческого тела и не восстанавливает деформированную энергетические оболочку человека в целом. Энергетические структуры человека мало изучены, хотя они являются основой жизнедеятельности нашего физического тела.

В поисках получения, каких либо дополнительных сведений по истории создания колонны обратимся к древним преданиям и многочисленным исследованиям. Эти сведения указывают на то, что в древние времена западная береговая линия Индийского полуострова выглядела иначе и отстояла от существующей её линии далеко к западу. Так, например, у города Бомбея около 15 тыс. лет тому назад берег отстоял на 250-300 км западнее. Особо необходимо отметить, что прилегающие окрестные к Бомбею районы богаты историческими и природными памятниками. К примеру, северо-западнее города (всего в нескольких десятках километров) на небольшой глубине в море находятся остатки строений древнего города, в северной части которого имеется большое число затопленных древних кораблей. Обследование их ещё предстоит.

В нескольких десятках километров к западу от Бомбея на дне моря находится значительная аномалия железа метеоритного происхождения. Предположительно 15 тыс. лет тому назад здесь (на бывшую сушу) упал крупный метеорит, содержавший железо и другие элементы. В древнейшие времена к метеоритам отношение было особое. Перед ними преклонялись. Перед явным наступлением моря на сушу и возможностью поглощения морем этого крупного метеорита люди решили создать из его осколков священные изделия - колонны в честь своих богов. Для этого в подземном пустотном сооружении (пустоты сохранились и по сей день) у истока реки Кришна, что южнее г. Пуна, были изготовлены три одинаковые колонны из упавшего метеоритного железа. Процесс протекал при постоянной температуре (+25°C) давлении и влажности. Изготовление колонн шло в особых наклонных формах, спускавшихся вниз от вершины усечённой пирамиды (насыпи) к её основанию. Процесс изготовления колонн осуществлялся методом выращивания упорядоченной структуры кристаллической решётки железа. Аналогичным методом сейчас в нашей стране выращиваются кристаллы металлов, камней (кварца, рубина, сапфира) и других материалов, но относительно малых габаритов.

По концам колонн, у вершины пирамиды и внизу были особые энергополевые устройства для формирования роста колонны-кристалла.

Любопытна история этих изделий. После изготовления колонн одна из них была направлена в район Дели, вторая - на юг, в район городов Селам и Ироду, а третья - на африканский континент, севернее истока реки Фафэн (северо-восток Эфиопии). Их судьбы сложились по-разному, но они сейчас находятся в тех же районах. Только делийская (Кутубова) колонна находится в вертикальном положении. Другие колонны повержены в результате стихийных бедствий и засыпаны землёй.

Колонна в Дели за более чем 14-тысячелетний период также трижды повергалась на землю в результате каких-то природных явлений. Но приходило время, и люди вновь ставили её в вертикальное положение. Эта колонна дважды стояла на первом фундаменте и дважды восстанавливалась на новом, где стоит и сейчас.

По нашему мнению, упорядоченная структура кристаллической решетки железной колонны, а также наличие внутри колонны источника энергополевого излучения (состоящего не менее чем из 3 разновидностей материалов) вместе с фундаментом, образующим энергополевой поток вверх, являют собой условно называемый "канал космический связи" (пункт космосвязи). В данном случае железная колонная исполняет роль подобия направленной антенны. Для проведения сеанса связи у колонны (в том числе и в целях лечения) человек становится спиной к колонне и совершает своё обращение к космосу. Для получения ответа (информации) он поворачивается лицом к колонне и охватывает её. При лечении положение может быть иным.

В результате неоднократных падений и восстановлений колонны и из-за отсутствия профилактического ухода с каждым этапом её работы качество информационного обмена снижалось, в том числе и из-за уровня посвящения восстановителей и приходящих к ней людей.

Археологи многократно встречали в центре древних святилищ каменные и деревянные столбы (колонны), круглые и ограниченные, остатки которых кое-где сохранились в земле до наших дней. Они различны по размерам и сложности изготовления. Некоторые достигали 20 м высоты (Геркулесовы столбы), другие - всего нескольких метров. Например, на Северной Буковине, в Ржавинском святилище (VIII-X вв. н.э.) был обнаружен каменный четырёхгранный столб, сужающийся кверху, без какого-либо изображения.

Середина круга в святилище всегда обладала повышенной энергетичностью и считалась символом "верха", "неба", а столб - символической зеницей, "мировой осью", вокруг которой во время "языческого действа" таинственно вращалось Солнце. Физически такие столбы (колонны) выполняли свои функциональные, а не символические назначения, обеспечивая информационную связь с космосом (ноосферой). Древние служители культа обладали знаниями по использованию и трансформации слабых земных энергопотоков, применяя их в культовых устройствах и сооружениях.

Метки: индия дели |

Турецкий гарем Топкапы. |

Гаремом называлось жилище, где обитал глава семьи со своими женщинами, рабынями и детьми. Когда подобное образование возникало во дворце, его назвали «Дар-ус-саадет», то есть «Дом счастья». Хозяином там, разумеется, был сам султан. Хотя наиболее известен гарем оттоманских султанов, «Дома счастья» до них имели также Аббасиды и Сельджукиды.

Сперва в гареме содержали только рабынь, а в жены брали дочерей христианских владетелей из соседних стран. Эта традиция изменилась после Баязида II (1481–1512)*, когда жен султаны стали избирать из обитательниц гарема.

Когда султан Мехмед II Завоеватель (1451–1481) взял в 1453 г. Константинополь, он украсил город прекрасными постройками. На нынешней площади Баязида он выстроил дворец по образцу дворцов, существовавших в прежних столицах Бурсе и Эдирне. Этим дворцом какое-то время пользовались, но вскоре он стал мал, и в 1472–1478 гг. был сооружен обширный дворец Топкапы, который со временем превратился в гигантский комплекс зданий. Здесь решались государственные дела, здесь же султан появлялся перед подданными, когда шествовал в мечеть. Старый дворец при этом использовался в качестве гарема, однако султан Сулейман Великолепный (1520–1566) организовал Сарай духтеран («Дворец женщин») в своей новой резиденции.

В 1587 г., в период правления Мурада III (1574–1595), гарем был полностью перемещен во дворец Топкапы. К сожалению, здание гарема сгорело во время пожара 1665 г., затем было снова восстановлено, но стамбульское землетрясение 1776 г. окончательно разрушило это уникальное архитектурное сооружение. Гарем был отстроен заново и просуществовал вплоть до Махмуда II (1808–1839). Позднее гарем утратил свое прежнее очарование, не выдержав конкуренции с дворцами (так называемыми «прекрасными виллами») на Босфоре.

Вход в гавань охраняли две квадратные башни-маяка.

Большая рыночная площадь, с лотками, где продавались неведомые фрукты, мясо, рыба и дичь, хозяйственная утварь, ткани, кожаные изделия, певчие птицы в деревянных клетках и животные. В дальнем конце находилось квадратное возвышение, с которого продавали рабов.

Конечно, главными персонами гарема были сами султаны. После них следовала по рангу валиде (мать султана). Когда ее сын восходил на трон, валиде в сопровождении пышной процессии переезжала из старого дворца в новый и поселялась в особых палатах. Вслед за валиде шли кадын-эфенди – жены султана. Без сомнения, наиболее колоритными обитательницами гарема были джарийе (рабыни). Кроме того, сформировался особый класс служителей – гарем-агалары (евнухи), ответственные за безопасность. Дар-ус-саадет агасы (начальник безопасности гарема) по рангу шел третьим после садразама (великого визиря) и шейх-уль-ислама (главы исламской иерархии).

Рабыни.

Кавказские князья отправляли своих дочерей в оттоманский гарем в надежде, что те станут избранницами султана. Они даже напевали им колыбельную: «Вот станешь ты женой султана и будешь усыпана бриллиантами». Рабынь покупали в возрасте 5–7 лет и воспитывали до полного физического развития. По мере взросления их обучали музыке, этикету, искусству доставлять наслаждение мужчине. В подростковом возрасте девочку предварительно показывали во дворце. Если у нее обнаруживались физические дефекты, плохие манеры или еще какие-нибудь недостатки, цена на нее падала, и ее отец получал меньше денег, чем ожидал. Родители девушек должны были подписывать документы, свидетельствующие о том, что они продали свою дочь и больше не имеют на нее никаких прав.

Рабыням, которых султан мог скорее всего выбрать в качестве своих жен, приходилось очень тщательно учиться. Принявшие ислам учились читать Коран, совершали молитвы вместе или по отдельности. Получив статус жены, они строили мечети и основывали благотворительные учреждения, как то предусматривали мусульманские традиции. Сохранившиеся письма султанских жен свидетельствуют об их широких познаниях.

Рабыни получали ежедневное денежное довольствие, сумма которого изменялась при каждом новом султане. Им дарили деньги и подарки по случаю свадеб, празднеств и дней рождения. О рабынях хорошо заботились, но султан строго наказывал тех из них, кто отступал от установленных правил.

По прошествии девяти лет неизбранная султаном рабыня имела право покинуть гарем. Султан давал ей приданое, дом и помогал найти мужа. Рабыня получала подписанный султаном документ, подтверждающий ее статус свободного человека. Известно, что некоторые сладострастные наложницы занимались любовью друг с другом или с евнухами, несмотря на то, что те были кастрированы. У евнухов было множество подобных приключений. Некоторые из рабынь, получив свободу и выйдя замуж, через некоторое время разводились со своими мужьями, оправдываясь так: «Я привыкла получать больше удовольствия от общения с чернокожими слугами»...

« Ты покинула гнездо, где выросла, и оказалась на ложе, которого ты не знаешь, с супругом, к которому ты не привыкла, так стань же для него землей, а он станет для тебя небом, стань для него ложем, а он станет для тебя опорой, стань для него рабыней, а он станет для тебя невольником. Не приставай к нему, ибо тогда он возненавидит тебя, и не удаляйся от него, ибо тогда он забудет тебя, но если он приблизится к тебе, приближайся и ты, если же станет удаляться, удаляйся и ты и береги его обоняние, слух и зрение, и пусть ощущает он от тебя только приятный запах, и слышит от тебя только хорошие слова, и видит тебя только красавицей»

Фаворитки.

Султан посылал подарок той наложнице, с которой собирался провести ночь. Затем избранницу султана отправляли в баню. После бани ее одевали в свободную и чистую одежду и провожали в покои султана. Там ей приходилось ждать у дверей, пока султан не ляжет в постель. Войдя в спальню, она ползла на коленях до постели и лишь затем поднималась и ложилась рядом с султаном. На следующее утро султан принимал ванну, переодевался и посылал наложнице подарки, если проведенная с ней ночь ему понравилась. Эта наложница могла затем стать его фавориткой.

Если одна из фавориток беременела, она переводилась в разряд икбал (счастливых), если же таковых было несколько, то им присваивались ранги: главная, вторая, третья, четвертая. Родив ребенка, икбал через некоторое время получала статус жены султана, но эта традиция соблюдалась не всегда.

У каждой икбал была отдельная комната на верхнем этаже. Меню состояло из 15 блюд: говядина, курица, компот, масло, йогурт, фрукты и т. д. Летом им предлагали лед для охлаждения напитков.

Жены султанов.

Новая кадын-эфенди получала письменное свидетельство, ей заказывались новые одежды, а затем выделялась отдельная комната. Главная хранительница и ее помощницы вводили ее в курс имперских традиций. В XVI–XVIII вв. кадын-эфенди, имеющие детей, именовались хасеки. Впервые этого титула удостоил свою жену Хюррем султан Сулейман Великолепный.

Султаны проводили ночи с кем хотели, но ночь с пятницы на субботу они были обязаны проводить только с одной из своих жен. Таков был порядок, освященный традицией ислама. Если жена не была со своим мужем в течение трех пятниц подряд, она имела право обратиться к кади (судье). За очередностью встреч жен с султаном следила хранительница.

Известно, что иной раз жены имели такое сильное влияние на султанов, что вмешивались в дела государства. Есть сведения, что некоторые даже управляли империей. Такое положение называлось «Женский султанат».

Кадын-эфенди обязательно называли своих сыновей «ваше высочество»; когда те приходили навестить их, они должны были встать и произнести: «Мой отважный юноша!» Независимо от возраста, принцы в знак уважения целовали руку кадын-эфенди. Женщины гарема, дабы засвидетельствовать свое уважение, целовали подол юбки султанской жены. В отношениях друг с другом кадын-эфенди соблюдали ряд формальностей. Когда одна из жен хотела поговорить с другой, она отправляла к ней служанку, чтобы получить согласие. Едущую в карете жену султана сопровождали пешие евнухи. Если выезжали все жены, то их кареты выстраивались по старшинству владелиц.

Евнухи.

Евнухи появились в оттоманском гареме во времена султана Мехмеда Завоевателя. Сперва гарем охранялся белыми евнухами, но Мурад III в 1582 г. назначил евнухом абиссинца Мехмеда Агу. С тех пор в евнухи почти всегда отбирались абиссинцы (эфиопы).

Оказалось, что белые мальчики тяжелее переносят операцию и после кастрации нередко умирают, черных же выживало значительно больше. Поэтому работорговцы-арабы стали похищать детей негров из Африки и отвозить их для кастрации в известные им места. Использовались три способа кастрации: отрезание яичек и пениса, отрезание пениса и отрезание только яичек. Многие из кастрированных мальчиков умирали от потери крови. Выжившим заживляли раны ароматическими маслами.

Поскольку черных евнухов в гареме становилось все больше, они организовали своеобразную гильдию. Мальчики, принятые в эту гильдию, воспитывались взрослыми евнухами. В качестве имен им часто давали названия цветов. Обученные евнухи обычно служили валиде, женам султана и принцессам. Евнухи стояли на страже у входа в гарем.

После 1852 г. все управление гаремом полностью перешло к евнухам. Главный евнух приобретал рабынь и информировал султана о поведении его жен и наложниц, давал советы о наказаниях и продвижениях по гаремной иерархии. Круг обязанностей главного евнуха был весьма широк – он даже имел право представлять султана на свадебной церемонии. Когда главный евнух уходил в отставку, ему назначалась пенсия. Новый султан, как правило, назначал другого главного евнуха, но так бывало не всегда. Несмотря на то, что некоторые главные евнухи были неграмотными, они вмешивались в государственные дела, поскольку всегда ощущали поддержку султана и его жен.

Матери султанов.

Палаты матери султана были вторыми по величине после палат султана. На нижнем этаже были комнаты служанок-рабынь.

Покои валиде в дворцовом комплексе Топкапы были построены в XVI веке. Росписи на его куполе были подлинным произведением декоративного искусства, стены спальни покрыты изразцами, а комната для молитв отделана фарфоровыми плитками.

Нурбану, жена Селима II и мать Мурада III, была первой валиде, жившей в новом дворце, а последней хозяйкой покоев стала Пертевниял – мать Абдул-Меджида (1839–1861). Впоследствии матери султанов жили во дворце Долмабахче.

В 1856 г. султан Абдул-Меджид переезжает вместе со своим гаремом в недавно отстроенный дворец Долмабахче. Его брат Абдул-Азиз (1861–1876) не был таким любителем нежного пола, как предшественник. Он больше увлекался строительством дворцов и благотворительностью.

Султан Абдул-Хамид II (1876– 1909) облюбовал в качестве своей резиденции другой дворец – Йылдыз. Поскольку его мать умерла задолго до его восшествия на трон, в ранг валиде была возведена его мачеха. Оставаясь формально во главе гарема, она не вмешивалась в дела, предпочитая посвящать все свое время благотворительности.

Мехмед V Решад (1909 –1918), сменивший Абдул-Хамида, вновь занял дворец Долмабахче. Место валиде при нем оставалось вакантным, так как его матери давно не было в живых.

Мехмеду VI Вахид эд-Дину (1918 –1924) суждено было стать последним султаном Оттоманской империи. Потерпевшая поражение в Первой мировой войне как союзница Германии, Турция была оккупирована союзными державами.

Турки начали войну за независимость под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка и нанесли поражение оккупационным войскам в Анатолии. Султан, занимавший проанглийскую позицию, покинул дворец Долмабахче и бежал из страны на британском корабле. Вскоре в этом дворце, где еще находился пустой султанский трон, была провозглашена Турецкая республика. Это произошло 3 марта 1924 г. Так окончилась история Оттоманской империи, а вместе с ней навсегда ушел в прошлое и гарем.

За Воротами счастья находится зал аудиенций, где султан, сидя на золотом троне с изумрудами, принимал иностранных гостей и послов. Фонтан, построенный у самого входа, позволял главе империи вести секретные переговоры, не опасаясь подслушивания, так как журчание воды заглушало звуки человеческого голоса.

Спальня мурада В комнате горела большая висячая лампа, заправленная душистым маслом. Откуда-то из сада доносился плеск воды в фонтане. Пол вымощен изразцами. Обстановка простая, но элегантная: сундуки, низкие столики из дерева и меди и единственный стул, обтянутый кожей.Небольшая терраса выходившая в сад была вылаженны израсцами.

Стены спальни султана были выложены изразцами из местности Из Ник, с цветочным рисунком. Нижнюю часть стены украшали изразцы причудливой расцветки: синее и красное на белом фоне в окаймлении густого красного цвета. Верхняя и нижняя части стены были разделены фризом из темно-синих изразцов, на которых белыми буквами были написаны суры из Корана. Однако самые красивые изразцы находились над камином, окружая конусообразную бронзовую вытяжку. На этой изогнутой панели были изразцы с узорами из тянущихся вверх веточек с маленькими цветками сливы на темно-синем фоне.

Сводчатый потолок расписали золотыми узорами на сине-зеленом фоне. Комната оставляла впечатление величественности и красоты. В ней было два яруса окон.

У одной стены находился фонтан с тремя ваннами, из которых переливалась вода. Каждая ванна имела золоченый раструб в форме лилии, из которого тоже лилась вода. Фонтан был отделан прекрасным мрамором, так же, как и дверные проемы, а сами двери инкрустированы перламутром и имели искусно вырезанные щеколды. Окна этой квадратной комнаты с трех сторон выходили в сад.

Кровать была огромной. Ее украшали четыре резных витых столба и в стене у изножья кровати находилось большое окно со светлыми стеклами. Прикроватные столбы поддерживали изумительной красоты резной навес из позолоченного дерева. В изголовье кровати - резные и позолоченные перила. Матрас был твердый и обит парчой. Поверх него лежал толстый пуховый шелковый матрас изумрудно-зеленого цвета. На кровати лежали валики для подушек темно-красного, бирюзового и фиолетового цветов и такие же подушки.

Сад, окруженный высокой стеной, с круглым, выложенным изразцами фонтаном посредине. Из бронзового цветка била звонкая струйка.

Воздух был напоен цветочным ароматом. Здесь распускались пунцовые дамасские розы, по краям клумб синели кампанулы, высокие штокрозы переливались всеми оттенками кремового, пурпурного и желтого цветов; в тенистой части сада росли оранжево-желтые лилии: на четырехфутовых стеблях кивали головками по восемь - десять цветков с прихотливо вздернутыми вверх кончиками лепестков. Их сестры, желтые кавказские лилии, душистые и грациозные, нежились под солнышком. И повсюду деревья, от карликовых до почти обычных, в огромных фарфоровых горшках с сине-белым узором, усыпанные большими цветами-раструбами, розовыми, красными, желтыми, с длинными желтыми тычинками. Где-то пели невидимые птицы, среди цветов порхали пестрые бабочки, гудели пчелы и шмели.

Пещера джиннов, в сущности, представляла собой группу смежных пещер. Огромный центральный грот с двумя пещерами поменьше, которые выстроились в ряд прямо напротив входа, и еще одно помещение слева от входа.

Вход в пещеры закрывала массивная каменная плита. Когда она была закрыта, то совершенно сливалась с утесом, и снаружи пещеру отыскать было невозможно. Чтобы открыть вход. нужно было несильно нажать на каменный выступ в углу плиты. Впрочем, изнутри плиту можно было замкнуть железным засовом.

Помимо своих больших размеров, пещера обладала еще двумя важными достоинствами. Во-первых, в ней имелся свой источник пресной воды. Ручеек сбегал сверху по стене в естественный каменный бассейн, дно которого было выдолблено и отполировано водой за долгие столетия существования этих пещер. Кроме того, в углу наверх вели каменные ступени, по которым можно было забраться под самый потолок грота.

Гостиная За газовой драпировкой находится большая комната, где занавеси заменяли перегородки. Повсюду на низких шелковых диванчиках и атласных подушках сидели и лежали красивые женщины.

Спальня наложниц. Вокруг - драпировки из светло-золотистого газа. На полу лежало много алых тюфяков. Рядом стояли низкие столики с бело-голубой мозаикой.

Повсюду раскиданы подушки. В центре стоит кальян.

Купальня

Помещение было выложено кремовым мрамором. Потолок в виде купола поддерживали светло-зеленые мраморные колонны. По всей окружности комнаты журчали фонтаны в виде вделанных в стены золотых трубочек, из которых струилась вода, падая в углубления-раковины, выдолбленные в полу. Везде расставлены мраморные скамьи разной ширины и высоты. В комнате было тепло и сыро, а в воздухе разливался аромат роз.

Метки: восток турция гарем |

Процитировано 2 раз

![a[1] (55x79, 2Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/4/482/4482247_a1.gif)