-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА |

Cообщение скрыто для удобства комментирования.

Прочитать сообщение

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

_______________________________

Бронзовая драхма чеканки Птолемея III Эвергета. На реверсе монеты, у ног орла – хризма (☧).

Птолемей III Эвергет (246-222 до н.э.). Александрия, Египет. Драхма (Æ 42mm, 70.88g).

Av: голова Зевса, украшенная тенией;

Rv: орел стоит на пучке молний Зевса, слева — Рог изобилия, у ног — хризма; ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

_______________________________

Хризма на драхме псевдо-родосского чекана из Миласа (Μύλασα), датируемая II веком до н.э.

_______________________________

Бронзовая драхма чеканки Птолемея III Эвергета. На реверсе монеты, у ног орла – хризма (☧).

Птолемей III Эвергет (246-222 до н.э.). Александрия, Египет. Драхма (Æ 42mm, 70.88g).

Av: голова Зевса, украшенная тенией;

Rv: орел стоит на пучке молний Зевса, слева — Рог изобилия, у ног — хризма; ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

_______________________________

Хризма на драхме псевдо-родосского чекана из Миласа (Μύλασα), датируемая II веком до н.э.

_______________________________

_______________________________

Символическая женитьба царя на земле отражена и в библейских текстах: «И вошел Птоломей в Антиохию и возложил на свою голову два венца — Азии и Египта».

В Древнем Риме находилась управляемая лесным царем дубовая роща на озере Неми, посвященная Юпитеру, а дубовый венок являлся признаком сановного достоинства древнеиталийских правителей.

Самой почетной наградой в римской армии считался венок из травы, присуждаемый исключительно сверхгероям и покорителям стран. Плиний упоминает только о семи случаях награждения травяным венцом за всю известную ему историю Рима. Ценность венка лежит здесь целиком в символической плоскости, ибо трава венца славы должна быть вырвана из побежденной земли.

Лавровый венок — символ владычества, победы и триумфа. В Древнем Риме венок из листьев лавра могли носить только поэты-лауреаты, императоры и прокураторы (наместники провинций). Лавр — священное дерево Аполлона. Венок из его листьев, который часто можно заметить на челе этого покровителя искусств, появился после неудачного преследования им Дафны (Δάφνη), превратившейся в лавровое дерево (δάφνη, лавр). Лавровыми венками награждались победители Дельфийских игр, посвященных Аполлону.

Венок из плюща, священного растения Диониса, полагалось надевать на пиру. Считалось, что его листья предохраняют от опьянения. С той же целью на пирах надевали венки из фиалок. Их «прохладный» вид остужал разгоряченное лицо.

В Древней Греции венок из ветвей оливы вручался победителям в олимпийских состязаниях. Верви срезались золотым ножом. Считалось, что жизненная сила священного дерева передается победителю. В Египте оливковый венок принадлежал Осирису, знаменуя его триумфальную победу над Сетом. На суде мертвых Осирис появляется в «венке оправдания» — символе невиновности перед лицом Правды. Такие же венки давались и всем праведным обитателям подземного царства.

Венок из тополиных ветвей был на Геракле, когда он спускался в Аид. Тополь считался священным деревом Зевса и фригийско-фракийского Сабазия. Венки из хлебных колосьев посвящались Деметре (лат. Церера), пиниевые — Посейдону. Дубовые украшали спасителей от смертельной опасности. Венки из цветов лотоса клали умершим в могилу. [1]

_______________________________

Символическая женитьба царя на земле отражена и в библейских текстах: «И вошел Птоломей в Антиохию и возложил на свою голову два венца — Азии и Египта».

В Древнем Риме находилась управляемая лесным царем дубовая роща на озере Неми, посвященная Юпитеру, а дубовый венок являлся признаком сановного достоинства древнеиталийских правителей.

Самой почетной наградой в римской армии считался венок из травы, присуждаемый исключительно сверхгероям и покорителям стран. Плиний упоминает только о семи случаях награждения травяным венцом за всю известную ему историю Рима. Ценность венка лежит здесь целиком в символической плоскости, ибо трава венца славы должна быть вырвана из побежденной земли.

Лавровый венок — символ владычества, победы и триумфа. В Древнем Риме венок из листьев лавра могли носить только поэты-лауреаты, императоры и прокураторы (наместники провинций). Лавр — священное дерево Аполлона. Венок из его листьев, который часто можно заметить на челе этого покровителя искусств, появился после неудачного преследования им Дафны (Δάφνη), превратившейся в лавровое дерево (δάφνη, лавр). Лавровыми венками награждались победители Дельфийских игр, посвященных Аполлону.

Венок из плюща, священного растения Диониса, полагалось надевать на пиру. Считалось, что его листья предохраняют от опьянения. С той же целью на пирах надевали венки из фиалок. Их «прохладный» вид остужал разгоряченное лицо.

В Древней Греции венок из ветвей оливы вручался победителям в олимпийских состязаниях. Верви срезались золотым ножом. Считалось, что жизненная сила священного дерева передается победителю. В Египте оливковый венок принадлежал Осирису, знаменуя его триумфальную победу над Сетом. На суде мертвых Осирис появляется в «венке оправдания» — символе невиновности перед лицом Правды. Такие же венки давались и всем праведным обитателям подземного царства.

Венок из тополиных ветвей был на Геракле, когда он спускался в Аид. Тополь считался священным деревом Зевса и фригийско-фракийского Сабазия. Венки из хлебных колосьев посвящались Деметре (лат. Церера), пиниевые — Посейдону. Дубовые украшали спасителей от смертельной опасности. Венки из цветов лотоса клали умершим в могилу. [1]

_______________________________

_______________________________

Первая часть «Сказаний» сохранилась на папирусе, найденном в конце XIX века в Дейр эль-Мединэ в погребении коптского монаха и хранящемся в Египетском музее в Каире. Источник датируется III в. до н.э., т.е. относится к периоду владычества в Египте династии Птолемеев. Вторая часть текста сохранилась в списке I в. до н.э. и находится в собрании Британского музея в Лондоне.

«Вторая часть «Сказаний о Сатни» повествует о Хаэмуасе и его приемном сыне, Са-Осирисе, на самом деле, воплощении давно умершего волшебника Хора, сына Панеше, вернувшегося по воле богов на землю, чтобы спасти Египет от чар африканских колдунов.

С самых первых строк текста мы встречаемся с очень распространенным в египетской традиции способом получения необходимого знания: Мехитуасехет, бесплодная жена Сатни-Хаэмуаса, заснув в храме, слышит безымянный божественный голос, сообщающий ей последовательность необходимых для обретения ребенка магических действий; во сне же и самому Сатни голос сообщает имя будущего ребенка, отмечая неординарность его будущего: «совершит он на земле этой чудеса многие небывалые, волшебства бесчисленные необычайные». Более того, само имя ребенка, Са-Осирис, более чем значимое: «Сын Осириса».

С невероятной быстротой растущий интеллектуально и физически, ребенок вскоре превосходит мудростью всех самых известных египетских ученых и жрецов. Вскоре, знание, которым он обладал, проявляется: чтобы доказать отцу, что умерший бедняк, погребаемый без соблюдения надлежащих ритуалов, получит лучшую долю в загробном мире, нежели «хорошо экипированный» богач, Са-Осирис ведет Сатни живого в царство Осириса.

Продемонстрировав еще огромное количество чудес, Са-Осирис успешно исполняет волю богов: спасает Египет от нашествия африканских чар; вместо исчезнувшего на глазах у всего царского двора «сына Осириса», боги даруют Сатни и Мехитуасехет настоящее дитя.» (В.Солкин)

_______________________________

Первая часть «Сказаний» сохранилась на папирусе, найденном в конце XIX века в Дейр эль-Мединэ в погребении коптского монаха и хранящемся в Египетском музее в Каире. Источник датируется III в. до н.э., т.е. относится к периоду владычества в Египте династии Птолемеев. Вторая часть текста сохранилась в списке I в. до н.э. и находится в собрании Британского музея в Лондоне.

«Вторая часть «Сказаний о Сатни» повествует о Хаэмуасе и его приемном сыне, Са-Осирисе, на самом деле, воплощении давно умершего волшебника Хора, сына Панеше, вернувшегося по воле богов на землю, чтобы спасти Египет от чар африканских колдунов.

С самых первых строк текста мы встречаемся с очень распространенным в египетской традиции способом получения необходимого знания: Мехитуасехет, бесплодная жена Сатни-Хаэмуаса, заснув в храме, слышит безымянный божественный голос, сообщающий ей последовательность необходимых для обретения ребенка магических действий; во сне же и самому Сатни голос сообщает имя будущего ребенка, отмечая неординарность его будущего: «совершит он на земле этой чудеса многие небывалые, волшебства бесчисленные необычайные». Более того, само имя ребенка, Са-Осирис, более чем значимое: «Сын Осириса».

С невероятной быстротой растущий интеллектуально и физически, ребенок вскоре превосходит мудростью всех самых известных египетских ученых и жрецов. Вскоре, знание, которым он обладал, проявляется: чтобы доказать отцу, что умерший бедняк, погребаемый без соблюдения надлежащих ритуалов, получит лучшую долю в загробном мире, нежели «хорошо экипированный» богач, Са-Осирис ведет Сатни живого в царство Осириса.

Продемонстрировав еще огромное количество чудес, Са-Осирис успешно исполняет волю богов: спасает Египет от нашествия африканских чар; вместо исчезнувшего на глазах у всего царского двора «сына Осириса», боги даруют Сатни и Мехитуасехет настоящее дитя.» (В.Солкин)

_______________________________

_______________________________

«Живопись катакомб донесла до нас большое разнообразие сюжетов, волновавших христианских художников. В живописи периода мира с христианами перед гонением Диоклетиана мы находим образы Богородицы-Оранты, Христа-Победителя, Доброго Пастыря. Есть и языческие персонажи которые трактуются иносказательно. Так например, Орфей на стенах катакомб теперь являет не образ языческого бога, но Образ Христа, спустившегося в ад и выведшего оттуда души праведников. Но по-прежнему нет ни одного изображения распятия.

В этот период становления христианства активно вырабатываются основы вероучения, которым надлежит лечь в основу догматического учения Первого Вселенского Собора. Умы просвещенных жителей Империи захватывают многочисленные полемики христианских писателей-апологетов с позднеантичными авторами.

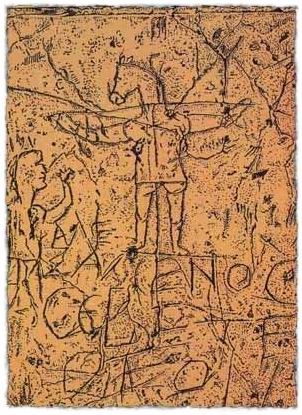

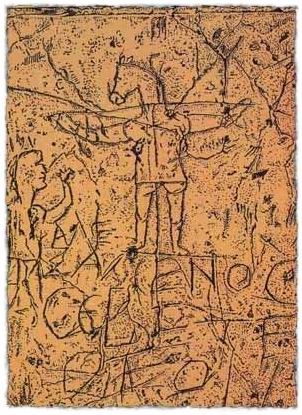

Cам факт позорной смерти Спасителя довольно долгое время высмеивался традиционным римским менталитетом. До нас дошло граффити из Рима, изображающее распятого Иисуса с ослиной головой.

Рим, нач. III века. Надпись по-гречески ΑΛΕΞΑΜΕΝΟС СΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ —

Аликсемен поклоняется своему Богу.

Первые изображения (сер. IV века) на геммах очень схематичны, но тем не менее, именно они закладывают основы иконографии Распятия. На геммах Распятый Христос изображен стоящим на кресте, без признаков страдания, прямо простирающий руки, подобно жесту благословения, над стоящими справа и слева от креста апостолами.

Надпись на первой гемме: ΕΗСOΧΡΕСΤΟС может быть прочитана не только как Иисус Хрестос, но и как ΕΗСΘΧΡΕСΤΟС (= ΕΗΣΘΑ ΧΡΗΣΤΟΣ), т.е. Прекрасносущий.

ἔησθα, ἦσθα эп. 2 л. sing. impf. к εἰμί.

εἰμί быть, существовать

χρηστός 1) хороший, отличный; 2) добрый, благосклонный; 3) счастливый, благоприятный; 4) порядочный, честный ; 5) кроткий, покорный; 8) знатный, именитый; 10) изрядный, сильный.

Т.е. Иисус — это, возможно, неверно прочитанное слово Сущий (ΕΗΣΘΑ), ибо буква Θ часто писалась как O. В такой трактовке ΕΗΣΘΑ = ΕΗΣOΑ = Иешуа.

Возвращаясь к Аликсемену "поклоняющемуся своему богу" с головой осла, можно обратить внимание на интересное созвучие: ὄν — «Сущий» и ὄνος — осёл. Этот нюанс мог бы объяснить смысл и особую тонкость шутки. А такое дополнительное значение слова ὄνος как «чаша», вполне законно, вызывает ассоциации с Граалем. Впрочем всё это, естественно, чисто игра воображения.

ὤν, οὖσα, ὄν part. praes. к εἰμί

ὄν

I.

gen. ὄντος part. praes. n к εἰμί [εἰμί — быть, существовать]

II.

эол. = ἀνά

III.

gen. ὄντος τό <εἰμί> филос. сущее Plat., Arst.

ὄνος ὁ и ἡ

1) осел, ослица; ex. ὄ. ἄγριος (ὄναγρος) Xen. — дикий осел, онагр;

2) тех. ворот, лебедка Her.

3) верхний жернов

4) кубок, чаша Arph.

5) астр. Ослы (звезды γ и δ в созвездии Рака)

ex. ὄνων φάτνη Theocr. — Ясли Ослов (звездное скопление между звездами γ и δ в созвездии Рака).

_______________________________

Христос представляется не как человек, умирающий на кресте, но как Бог, побеждающий смерть, делающий ее бессильной и торжествующий над ней Своим спокойствием. Здесь закладывается древнейший иконографический тип распятия — Christus Triumphans — Христос Торжествующий. Дальнейшее развитие иконография распятия можно проследить на дошедших до нас рельефных изображениях филенки дверей церкви Санта-Сабина в Риме и на пластине из слоновой кости (Британский Музей, сер. V века).

Филенка деревянных дверей церкви Санта Сабина в Риме, сер. V века.

На изображении из Санта-Сабина мы видим распятие с разбойниками по сторонам. Фигура Христа выделяется размером, а кресты, вызывавшие смешанные чувства у скульптора, как орудия позорной казни, не изображены вовсе. Сам Христос, подобно изображениям на геммах, изображен побеждающим смерть и благословляющим человеческий род. Еще более сильное развитие этот иконографический тип получает в изображении из Британского музея. Глаза Иисуса открыты и пристально смотрят на зрителя, возвещая триумф Господа и Его победу над смертью и адом. Тело не сведено судорогой страдания, но полно сил.

Распятие, рельеф на пластине из слоновой кости, сер. V века. Британский музей. Справа — повесившийся Иуда; над крестом хорошо видна надпись на латыни — Rex Ivd. — Царь Иудейский.

Иконографический тип Christus Triumphans, сформировавшийся в общих чертах к середине V века, в короткое время повсеместно распространяется по всей Западной Европе и становится господствующим в Западной Церкви вплоть до XIII века. Для этого типа иконографии характерно изображение живого Христа на кресте, Христа уже победившего смерть. Глаза его открыты, руки простерты крестообразно. Хотя из ран изливается кровь, но страдания не могут затронуть Предвечное Слово, воплощенное в Христе. Лик Христа на таких изображениях всегда светел торжественен».

Из истории иконографии Распятия

_______________________________

«Живопись катакомб донесла до нас большое разнообразие сюжетов, волновавших христианских художников. В живописи периода мира с христианами перед гонением Диоклетиана мы находим образы Богородицы-Оранты, Христа-Победителя, Доброго Пастыря. Есть и языческие персонажи которые трактуются иносказательно. Так например, Орфей на стенах катакомб теперь являет не образ языческого бога, но Образ Христа, спустившегося в ад и выведшего оттуда души праведников. Но по-прежнему нет ни одного изображения распятия.

В этот период становления христианства активно вырабатываются основы вероучения, которым надлежит лечь в основу догматического учения Первого Вселенского Собора. Умы просвещенных жителей Империи захватывают многочисленные полемики христианских писателей-апологетов с позднеантичными авторами.

Cам факт позорной смерти Спасителя довольно долгое время высмеивался традиционным римским менталитетом. До нас дошло граффити из Рима, изображающее распятого Иисуса с ослиной головой.

Аликсемен поклоняется своему Богу.

Первые изображения (сер. IV века) на геммах очень схематичны, но тем не менее, именно они закладывают основы иконографии Распятия. На геммах Распятый Христос изображен стоящим на кресте, без признаков страдания, прямо простирающий руки, подобно жесту благословения, над стоящими справа и слева от креста апостолами.

Надпись на первой гемме: ΕΗСOΧΡΕСΤΟС может быть прочитана не только как Иисус Хрестос, но и как ΕΗСΘΧΡΕСΤΟС (= ΕΗΣΘΑ ΧΡΗΣΤΟΣ), т.е. Прекрасносущий.

ἔησθα, ἦσθα эп. 2 л. sing. impf. к εἰμί.

εἰμί быть, существовать

χρηστός 1) хороший, отличный; 2) добрый, благосклонный; 3) счастливый, благоприятный; 4) порядочный, честный ; 5) кроткий, покорный; 8) знатный, именитый; 10) изрядный, сильный.

Т.е. Иисус — это, возможно, неверно прочитанное слово Сущий (ΕΗΣΘΑ), ибо буква Θ часто писалась как O. В такой трактовке ΕΗΣΘΑ = ΕΗΣOΑ = Иешуа.

Возвращаясь к Аликсемену "поклоняющемуся своему богу" с головой осла, можно обратить внимание на интересное созвучие: ὄν — «Сущий» и ὄνος — осёл. Этот нюанс мог бы объяснить смысл и особую тонкость шутки. А такое дополнительное значение слова ὄνος как «чаша», вполне законно, вызывает ассоциации с Граалем. Впрочем всё это, естественно, чисто игра воображения.

ὤν, οὖσα, ὄν part. praes. к εἰμί

ὄν

I.

gen. ὄντος part. praes. n к εἰμί [εἰμί — быть, существовать]

II.

эол. = ἀνά

III.

gen. ὄντος τό <εἰμί> филос. сущее Plat., Arst.

ὄνος ὁ и ἡ

1) осел, ослица; ex. ὄ. ἄγριος (ὄναγρος) Xen. — дикий осел, онагр;

2) тех. ворот, лебедка Her.

3) верхний жернов

4) кубок, чаша Arph.

5) астр. Ослы (звезды γ и δ в созвездии Рака)

ex. ὄνων φάτνη Theocr. — Ясли Ослов (звездное скопление между звездами γ и δ в созвездии Рака).

Христос представляется не как человек, умирающий на кресте, но как Бог, побеждающий смерть, делающий ее бессильной и торжествующий над ней Своим спокойствием. Здесь закладывается древнейший иконографический тип распятия — Christus Triumphans — Христос Торжествующий. Дальнейшее развитие иконография распятия можно проследить на дошедших до нас рельефных изображениях филенки дверей церкви Санта-Сабина в Риме и на пластине из слоновой кости (Британский Музей, сер. V века).

На изображении из Санта-Сабина мы видим распятие с разбойниками по сторонам. Фигура Христа выделяется размером, а кресты, вызывавшие смешанные чувства у скульптора, как орудия позорной казни, не изображены вовсе. Сам Христос, подобно изображениям на геммах, изображен побеждающим смерть и благословляющим человеческий род. Еще более сильное развитие этот иконографический тип получает в изображении из Британского музея. Глаза Иисуса открыты и пристально смотрят на зрителя, возвещая триумф Господа и Его победу над смертью и адом. Тело не сведено судорогой страдания, но полно сил.

Иконографический тип Christus Triumphans, сформировавшийся в общих чертах к середине V века, в короткое время повсеместно распространяется по всей Западной Европе и становится господствующим в Западной Церкви вплоть до XIII века. Для этого типа иконографии характерно изображение живого Христа на кресте, Христа уже победившего смерть. Глаза его открыты, руки простерты крестообразно. Хотя из ран изливается кровь, но страдания не могут затронуть Предвечное Слово, воплощенное в Христе. Лик Христа на таких изображениях всегда светел торжественен».

Из истории иконографии Распятия

_______________________________