Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Автоматизируем десктопный GUI на Python + pywinauto: как подружиться c MS UI Automation |

Python библиотека pywinauto — это open source проект по автоматизации десктопных GUI приложений на Windows. За последние два года в ней появились новые крупные фичи:

- Поддержка технологии MS UI Automation. Интерфейс прежний, и теперь поддерживаются: WinForms, WPF, Qt5, Windows Store (UWP) и так далее — почти все, что есть на Windows.

- Система бэкендов/плагинов (сейчас их двое под капотом: дефолтный

"win32"и новый"uia"). Дальше плавно двигаемся в сторону кросс-платформенности. - Win32 хуки для мыши и клавиатуры (hot keys в духе pyHook).

Также сделаем небольшой обзор того, что есть в open source для десктопной автоматизации (без претензий на серьезное сравнение).

Эта статья — частично расшифровка доклада с конференции SQA Days 20 в Минске (видеозапись и слайды), частично русская версия Getting Started Guide для pywinauto.

- Основные подходы

- Основные десктопные accessibility технологии

- Как начать работать с pywinauto

Начнём с краткого обзора опен сорса в этой области. Для десктопных GUI приложений всё несколько сложнее, чем для веба, у которого есть Selenium. Вот основные подходы:

Координатный метод

Хардкодим точки кликов, надеемся на удачные попадания.

[+] Кросс-платформенный, легко реализуемый.

[+] Легко сделать "record-replay" запись тестов.

[-] Самый нестабильный к изменению разрешения экрана, темы, шрифтов, размеров окон и т.п.

[-] Нужны огромные усилия на поддержку, часто проще перегенерить тесты с нуля или тестировать вручную.

[-] Автоматизирует только действия, для верификации и извлечения данных есть другие методы.

Инструменты (кросс-платформенные): autopy, PyAutoGUI, PyUserInput и многие другие. Как правило, более сложные инструменты включают в себя эту функциональность (не всегда кросс-платформенно).

Стоит сказать, что координатный метод может дополнять остальные подходы. Например, для кастомной графики можно кликать по относительным координатам (от левого верхнего угла окна/элемента, а не всего экрана) — обычно это достаточно надежно, особенно если учитывать длину/ширину всего элемента (тогда и разное разрешение экрана не помешает).

Другой вариант: выделять для тестов только одну машину со стабильными настройками (не кросс-платформенно, но в каких-то случаях годится).

Распознавание эталонных изображений

[+] Кросс-платформенный

[+-] Относительно надежный (лучше, чем координатный метод), но всё же требует хитростей.

[-+] Относительно медленный, т.к. требует ресурсов CPU для алгоритмов распознавания.

[-] О распознавании текста (OCR), как правило, речи не идёт => нельзя достать текстовые данные. Насколько мне известно, существующие OCR решения не слишком надежны для этого типа задач, и широкого применения не имеют (welcome в комменты, если это уже не так).

Инструменты: Sikuli, Lackey (Sikuli-совместимый, на чистом Python), PyAutoGUI.

Accessibility технологии

[+] Самый надежный метод, т.к. позволяет искать по тексту, независимо от того, как он отрисован системой или фреймворком.

[+] Позволяет извлекать текстовые данные => проще верифицировать результаты тестов.

[+] Как правило, самый быстрый, т.к. почти не расходует ресурсы CPU.

[-] Тяжело сделать кросс-платформенный инструмент: абсолютно все open-source библиотеки поддерживают одну-две accessibility технологии. Windows/Linux/MacOS целиком не поддерживает никто, кроме платных типа TestComplete, UFT или Squish.

[-] Не всегда такая технология в принципе доступна. Например, тестирование загрузочного экрана внутри VirtualBox'а — тут без распознавания изображений не обойтись. Но во многих классических случаях все-таки accessibility подход применим. О нем дальше и пойдет речь.

Инструменты: TestStack.White на C#, Winium.Desktop на C# (Selenium совместимый), MS WinAppDriver на C# (Appium совместимый), pywinauto, pyatom (совместим с LDTP), Python-UIAutomation-for-Windows, RAutomation на Ruby, LDTP (Linux Desktop Testing Project) и его Windows версия Cobra.

LDTP — пожалуй, единственный кросс-платформенный open-source инструмент (точнее семейство библиотек) на основе accessibility технологий. Однако он не слишком популярен. Сам не пользовался им, но по отзывам интерфейс у него не самый удобный. Если есть позитивные отзывы, прошу поделиться в комментах.

Тестовый backdoor (a.k.a. внутренний велосипед)

Для кросс-платформенных приложений сами разработчики часто делают внутренний механизм для обеспечения testability. Например, создают служебный TCP сервер в приложении, тесты к нему подключаются и посылают текстовые команды: на что нажать, откуда взять данные и т.п. Надежно, но не универсально.

Основные десктопные accessibility технологии

Старый добрый Win32 API

Большинство Windows приложений, написанных до выхода WPF и затем Windows Store, построены так или иначе на Win32 API. А именно, MFC, WTL, C++ Builder, Delphi, VB6 — все эти инструменты используют Win32 API. Даже Windows Forms — в значительной степени Win32 API совместимые.

Инструменты: AutoIt (похож на VB) и Python обертка pyautoit, AutoHotkey (собственный язык, есть IDispatch COM интерфейс), pywinauto (Python), RAutomation (Ruby), win32-autogui (Ruby).

Microsoft UI Automation

Главный плюс: технология MS UI Automation поддерживает подавляющее большинство GUI приложений на Windows за редкими исключениями. Проблема: она не сильно легче в изучении, чем Win32 API. Иначе никто бы не делал оберток над ней.

Фактически это набор custom COM интерфейсов (в основном, UIAutomationCore.dll), а также имеет .NET оболочку в виде namespace System.Windows.Automation. Она, кстати, имеет привнесенный баг, из-за которого некоторые UI элементы могут быть пропущены. Поэтому лучше использовать UIAutomationCore.dll напрямую (если слышали про UiaComWrapper на C#, то это оно).

Разновидности COM интерфейсов:

(1) Базовый IUknown — "the root of all evil". Самый низкоуровневый, ни разу не user-friendly.

(2) IDispatch и производные (например, Excel.Application), которые можно использовать в Python с помощью пакета win32com.client (входит в pyWin32). Самый удобный и красивый вариант.

(3) Custom интерфейсы, с которыми умеет работать сторонний Python пакет comtypes.

Инструменты: TestStack.White на C#, pywinauto 0.6.0+, Winium.Desktop на C#, Python-UIAutomation-for-Windows (у них исходный код сишных оберток над UIAutomationCore.dll не раскрыт), RAutomation на Ruby.

AT-SPI

Несмотря на то, что почти все оси семейства Linux построены на X Window System (в Fedora 25 "иксы" поменяли на Wayland), "иксы" позволяют оперировать только окнами верхнего уровня и мышью/клавиатурой. Для детального разбора по кнопкам, лист боксам и так далее — существует технология AT-SPI. У самых популярных оконных менеджеров есть так называемый AT-SPI registry демон, который и обеспечивает для приложений автоматизируемый GUI (как минимум поддерживаются Qt и GTK).

Инструменты: pyatspi2.

pyatspi2, на мой взгляд, содержит слишком много зависимостей типа того же PyGObject. Сама технология доступна в виде обычной динамической библиотеки libatspi.so. К ней имеется Reference Manual. Для библиотеки pywinauto планируем реализовать поддержку AT-SPI имеено так: через загрузку libatspi.so и модуль ctypes. Есть небольшая проблема только в использовании нужной версии, ведь для GTK+ и Qt приложений они немного разные. Вероятный выпуск pywinauto 0.7.0 с полноценной поддержкой Linux можно ожидать в первой половине 2018-го.

Apple Accessibility API

На MacOS есть собственный язык автоматизации AppleScript. Для реализации чего-то подобного на Python, разумеется, нужно использовать функции из ObjectiveC. Начиная, кажется, еще с MacOS 10.6 в предустановленный питон включается пакет pyobjc. Это также облегчит список зависимостей для будущей поддержки в pywinauto.

Инструменты: Кроме языка Apple Script, стоит обратить внимание на ATOMac, он же pyatom. Он совместим по интерфейсу с LDTP, но также является самостоятельной библиотекой. На нем есть пример автоматизации iTunes на macOs, написанный моим студентом. Есть известная проблема: не работают гибкие тайминги (методы waitFor*). Но, в целом, неплохая вещь.

Как начать работать с pywinauto

Первым делом стоит вооружиться инспектором GUI объектов (то, что называют Spy tool). Он поможет изучить приложение изнутри: как устроена иерархия элементов, какие свойства доступны. Самые известные инспекторы объектов:

- Spy++ — входит в поставку Visual Studio, включая Express или Community Edition. Использует Win32 API. Также известен его клон AutoIt Window Info.

- Inspect.exe — входит в Windows SDK. Если он у вас установлен, то на 64-битной Windows можно найти его в папке

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\. В самом инспекторе нужно выбрать режим UI Automation вместо MS AA (Active Accessibility, предок UI Automation).\bin\x64

Просветив приложение насквозь, выбираем бэкенд, который будем использовать. Достаточно указать имя бэкенда при создании объекта Application.

- backend="win32" — пока используется по умолчанию, хорошо работает с MFC, WTL, VB6 и другими legacy приложениями.

- backend="uia" — новый бэкенд для MS UI Automation: идеально работает с WPF и WinForms; также хорош для Delphi и Windows Store приложений; работает с Qt5 и некоторыми Java приложениями. И вообще, если Inspect.exe видит элементы и их свойства, значит этот бэкенд подходит. В принципе, большинство браузеров тоже поддерживает UI Automation (Mozilla по умолчанию, а Хрому при запуске нужно скормить ключ командной строки

--force-renderer-accessibility, чтобы увидеть элементы на страницах в Inspect.exe). Конечно, конкуренция с Selenium в этой области навряд ли возможна. Просто еще один способ работать с браузером (может пригодиться для кросс-продуктового сценария).

Входные точки для автоматизации

Приложение достаточно изучено. Пора создать объект Application и запустить его или присоединиться к уже запущенному. Это не просто клон стандартного класса subprocess.Popen, а именно вводный объект, который ограничивает все ваши действия границами процесса. Это очень полезно, если запущено несколько экземпляров приложения, а остальные трогать не хочется.

from pywinauto.application import Application

app = Application(backend="uia").start('notepad.exe')

# Опишем окно, которое хотим найти в процессе Notepad.exe

dlg_spec = app.UntitledNotepad

# ждем пока окно реально появится

actionable_dlg = dlg_spec.wait('visible')Если хочется управлять сразу несколькими приложениями, вам поможет класс Desktop. Например, в калькуляторе на Win10 иерархия элементов размазана аж по нескольким процессам (не только calc.exe). Так что без объекта Desktop не обойтись.

from subprocess import Popen

from pywinauto import Desktop

Popen('calc.exe', shell=True)

dlg = Desktop(backend="uia").Calculator

dlg.wait('visible')Корневой объект (Application или Desktop) — это единственное место, где нужно указывать бэкенд. Все остальное прозрачно ложится в концепцию "спецификация->враппер", о которой дальше.

Спецификации окон/элементов

Это основная концепция, на которой строится интерфейс pywinauto. Вы можете описать окно/элемент приближенно или более детально, даже если оно еще не существует или уже закрыто. Спецификация окна (объект WindowSpecification) хранит в себе критерии, по которым нужно искать реальное окно или элемент.

Пример детальной спецификации окна:

>>> dlg_spec = app.window(title='Untitled - Notepad')

>>> dlg_spec

>>> dlg_spec.wrapper_object()

Сам поиск окна происходит по вызову метода .wrapper_object(). Он возвращает некий "враппер" для реального окна/элемента или кидает ElementNotFoundError (иногда ElementAmbiguousError, если найдено несколько элементов, то есть требуется уточнить критерий поиска). Этот "враппер" уже умеет делать какие-то действия с элементом или получать данные из него.

Python может скрывать вызов .wrapper_object(), так что финальный код становится короче. Рекомендуем использовать его только для отладки. Следующие две строки делают абсолютно одно и то же:

dlg_spec.wrapper_object().minimize() # debugging

dlg_spec.minimize() # productionЕсть множество критериев поиска для спецификации окна. Вот лишь несколько примеров:

# могут иметь несколько уровней

app.window(title_re='.* - Notepad$').window(class_name='Edit')

# можно комбинировать критерии (как AND) и не ограничиваться одним процессом приложения

dlg = Desktop(backend="uia").Calculator

dlg.window(auto_id='num8Button', control_type='Button')Список всех возможных критериев есть в доках функции pywinauto.findwindows.find_elements(...).

Магия доступа по атрибуту и по ключу

Python упрощает создание спецификаций окна и распознает атрибуты объекта динамически (внутри переопределен метод __getattribute__). Разумеется, на имя атрибута накладываются такие же ограничения, как и на имя любой переменной (нельзя вставлять пробелы, запятые и прочие спецсимволы). К счастью, pywinauto использует так называемый "best match" алгоритм поиска, который устойчив к опечаткам и небольшим вариациям.

app.UntitledNotepad

# то же самое, что

app.window(best_match='UntitledNotepad')Если все-таки нужны Unicode строки (например, для русского языка), пробелы и т.п., можно делать доступ по ключу (как будто это обычный словарь):

app['Untitled - Notepad']

# то же самое, что

app.window(best_match='Untitled - Notepad')Пять правил для магических имен

Как узнать эталонные магические имена? Те, которые присваиваются элементу перед поиском. Если вы указали имя, достаточно похожее на эталон, значит элемент будет найден.

- По заголовку (текст, имя):

app.Properties.OK.click() - По тексту и по типу элемента:

app.Properties.OKButton.click() - По типу и по номеру:

app.Properties.Button3.click()(именаButton0иButton1привязаны к первому найденному элементу,Button2— ко второму, и дальше уже по порядку — так исторически сложилось) - По статическому тексту (слева или сверху) и по типу:

app.OpenDialog.FileNameEdit.set_text("")(полезно для элементов с динамическим текстом) - По типу и по тексту внутри:

app.Properties.TabControlSharing.select("General")

Обычно два-три правила применяются одновременно, редко больше. Чтобы проверить, какие конкретно имена доступны для каждого элемента, можно использовать метод print_control_identifiers(). Он может печатать дерево элементов как на экран, так и в файл. Для каждого элемента печатаются его эталонные магические имена. Также можно скопипастить оттуда более детальные спецификации дочерних элементов. Результат в скрипте будет выглядеть так:

app.Properties.child_window(title="Contains:", auto_id="13087", control_type="Edit")>>> app.Properties.print_control_identifiers()

Control Identifiers:

Dialog - 'Windows NT Properties' (L688, T518, R1065, B1006)

[u'Windows NT PropertiesDialog', u'Dialog', u'Windows NT Properties']

child_window(title="Windows NT Properties", control_type="Window")

|

| Image - '' (L717, T589, R749, B622)

| [u'', u'0', u'Image1', u'Image0', 'Image', u'1']

| child_window(auto_id="13057", control_type="Image")

|

| Image - '' (L717, T630, R1035, B632)

| ['Image2', u'2']

| child_window(auto_id="13095", control_type="Image")

|

| Edit - 'Folder name:' (L790, T596, R1036, B619)

| [u'3', 'Edit', u'Edit1', u'Edit0']

| child_window(title="Folder name:", auto_id="13156", control_type="Edit")

|

| Static - 'Type:' (L717, T643, R780, B658)

| [u'Type:Static', u'Static', u'Static1', u'Static0', u'Type:']

| child_window(title="Type:", auto_id="13080", control_type="Text")

|

| Edit - 'Type:' (L790, T643, R1036, B666)

| [u'4', 'Edit2', u'Type:Edit']

| child_window(title="Type:", auto_id="13059", control_type="Edit")

|

| Static - 'Location:' (L717, T669, R780, B684)

| [u'Location:Static', u'Location:', u'Static2']

| child_window(title="Location:", auto_id="13089", control_type="Text")

|

| Edit - 'Location:' (L790, T669, R1036, B692)

| ['Edit3', u'Location:Edit', u'5']

| child_window(title="Location:", auto_id="13065", control_type="Edit")

|

| Static - 'Size:' (L717, T695, R780, B710)

| [u'Size:Static', u'Size:', u'Static3']

| child_window(title="Size:", auto_id="13081", control_type="Text")

|

| Edit - 'Size:' (L790, T695, R1036, B718)

| ['Edit4', u'6', u'Size:Edit']

| child_window(title="Size:", auto_id="13064", control_type="Edit")

|

| Static - 'Size on disk:' (L717, T721, R780, B736)

| [u'Size on disk:', u'Size on disk:Static', u'Static4']

| child_window(title="Size on disk:", auto_id="13107", control_type="Text")

|

| Edit - 'Size on disk:' (L790, T721, R1036, B744)

| ['Edit5', u'7', u'Size on disk:Edit']

| child_window(title="Size on disk:", auto_id="13106", control_type="Edit")

|

| Static - 'Contains:' (L717, T747, R780, B762)

| [u'Contains:1', u'Contains:0', u'Contains:Static', u'Static5', u'Contains:']

| child_window(title="Contains:", auto_id="13088", control_type="Text")

|

| Edit - 'Contains:' (L790, T747, R1036, B770)

| [u'8', 'Edit6', u'Contains:Edit']

| child_window(title="Contains:", auto_id="13087", control_type="Edit")

|

| Image - 'Contains:' (L717, T773, R1035, B775)

| [u'Contains:Image', 'Image3', u'Contains:2']

| child_window(title="Contains:", auto_id="13096", control_type="Image")

|

| Static - 'Created:' (L717, T786, R780, B801)

| [u'Created:', u'Created:Static', u'Static6', u'Created:1', u'Created:0']

| child_window(title="Created:", auto_id="13092", control_type="Text")

|

| Edit - 'Created:' (L790, T786, R1036, B809)

| [u'Created:Edit', 'Edit7', u'9']

| child_window(title="Created:", auto_id="13072", control_type="Edit")

|

| Image - 'Created:' (L717, T812, R1035, B814)

| [u'Created:Image', 'Image4', u'Created:2']

| child_window(title="Created:", auto_id="13097", control_type="Image")

|

| Static - 'Attributes:' (L717, T825, R780, B840)

| [u'Attributes:Static', u'Static7', u'Attributes:']

| child_window(title="Attributes:", auto_id="13091", control_type="Text")

|

| CheckBox - 'Read-only (Only applies to files in folder)' (L790, T825, R1035, B841)

| [u'CheckBox0', u'CheckBox1', 'CheckBox', u'Read-only (Only applies to files in folder)CheckBox', u'Read-only (Only applies to files in folder)']

| child_window(title="Read-only (Only applies to files in folder)", auto_id="13075", control_type="CheckBox")

|

| CheckBox - 'Hidden' (L790, T848, R865, B864)

| ['CheckBox2', u'HiddenCheckBox', u'Hidden']

| child_window(title="Hidden", auto_id="13076", control_type="CheckBox")

|

| Button - 'Advanced...' (L930, T845, R1035, B868)

| [u'Advanced...', u'Advanced...Button', 'Button', u'Button1', u'Button0']

| child_window(title="Advanced...", auto_id="13154", control_type="Button")

|

| Button - 'OK' (L814, T968, R889, B991)

| ['Button2', u'OK', u'OKButton']

| child_window(title="OK", auto_id="1", control_type="Button")

|

| Button - 'Cancel' (L895, T968, R970, B991)

| ['Button3', u'CancelButton', u'Cancel']

| child_window(title="Cancel", auto_id="2", control_type="Button")

|

| Button - 'Apply' (L976, T968, R1051, B991)

| ['Button4', u'ApplyButton', u'Apply']

| child_window(title="Apply", auto_id="12321", control_type="Button")

|

| TabControl - '' (L702, T556, R1051, B962)

| [u'10', u'TabControlSharing', u'TabControlPrevious Versions', u'TabControlSecurity', u'TabControl', u'TabControlCustomize']

| child_window(auto_id="12320", control_type="Tab")

| |

| | TabItem - 'General' (L704, T558, R753, B576)

| | [u'GeneralTabItem', 'TabItem', u'General', u'TabItem0', u'TabItem1']

| | child_window(title="General", control_type="TabItem")

| |

| | TabItem - 'Sharing' (L753, T558, R801, B576)

| | [u'Sharing', u'SharingTabItem', 'TabItem2']

| | child_window(title="Sharing", control_type="TabItem")

| |

| | TabItem - 'Security' (L801, T558, R851, B576)

| | [u'Security', 'TabItem3', u'SecurityTabItem']

| | child_window(title="Security", control_type="TabItem")

| |

| | TabItem - 'Previous Versions' (L851, T558, R947, B576)

| | [u'Previous VersionsTabItem', u'Previous Versions', 'TabItem4']

| | child_window(title="Previous Versions", control_type="TabItem")

| |

| | TabItem - 'Customize' (L947, T558, R1007, B576)

| | [u'CustomizeTabItem', 'TabItem5', u'Customize']

| | child_window(title="Customize", control_type="TabItem")

|

| TitleBar - 'None' (L712, T521, R1057, B549)

| ['TitleBar', u'11']

| |

| | Menu - 'System' (L696, T526, R718, B548)

| | [u'System0', u'System', u'System1', u'Menu', u'SystemMenu']

| | child_window(title="System", auto_id="MenuBar", control_type="MenuBar")

| | |

| | | MenuItem - 'System' (L696, T526, R718, B548)

| | | [u'System2', u'MenuItem', u'SystemMenuItem']

| | | child_window(title="System", control_type="MenuItem")

| |

| | Button - 'Close' (L1024, T519, R1058, B549)

| | [u'CloseButton', u'Close', 'Button5']

| | child_window(title="Close", control_type="Button")В некоторых случаях печать всего дерева может тормозить (например, в iTunes на одной вкладке аж три тысячи элементов!), но можно использовать параметр depth (глубина): depth=1 — сам элемент, depth=2 — только непосредственные дети, и так далее. Его же можно указывать в спецификациях при создании child_window.

Примеры

Мы постоянно пополняем список примеров в репозитории. Из свежих стоит отметить автоматизацию сетевого анализатора WireShark (это хороший пример Qt5 приложения; хотя эту задачу можно решать и без GUI, ведь есть scapy.Sniffer из питоновского пакета scapy). Также есть пример автоматизации MS Paint с его Ribbon тулбаром.

Еще один отличный пример, написанный моим студентом: перетаскивание файла из explorer.exe на Chrome страницу для Google Drive (он перекочует в главный репозиторий чуть позже).

И, конечно, пример подписки на события клавиатуры (hot keys) и мыши:

hook_and_listen.py.

Благодарности

Отдельное спасибо — тем, кто постоянно помогает развивать проект. Для меня и Валентина это постоянное хобби. Двое моих студентов из ННГУ недавно защитили дипломы бакалавра по этой теме. Александр внес большой вклад в поддержку MS UI Automation и недавно начал делать автоматический генератор кода по принципу "запись-воспроизведение" на основе текстовых свойств (это самая сложная фича), пока только для "uia" бэкенда. Иван разрабатывает новый бэкенд под Linux на основе AT-SPI (модули mouse и keyboard на основе python-xlib — уже в релизах 0.6.x).

Поскольку я довольно давно читаю спецкурс по автоматизации на Python, часть студентов-магистров выполняют домашние задания, реализуя небольшие фичи или примеры автоматизации. Некоторые ключевые вещи на стадии исследований тоже когда-то раскопали именно студенты. Хотя иногда за качеством кода приходится строго следить. В этом сильно помогают статические анализаторы (QuantifiedCode, Codacy и Landscape) и автоматические тесты в облаке (сервис AppVeyor) с покрытием кода в районе 95%.

Также спасибо всем, кто оставляет отзывы, заводит баги и присылает пулл реквесты!

Дополнительные ресурсы

За вопросами мы следим по тегу на StackOverflow (недавно появился тег в русской версии SO) и по ключевому слову на Тостере. Есть русскоязычный чат в Gitter'е.

Каждый месяц обновляем рейтинг open-source библиотек для GUI тестирования. По количеству звезд на гитхабе быстрее растут только Autohotkey (у них очень большое сообщество и длинная история) и PyAutoGUI (во многом благодаря популярности книг ее автора Al Sweigart: "Automate the Boring Stuff with Python" и других).

|

|

Блокчейн-платформа для сделок торгового финансирования на базе смарт-контрактов |

- Кратко о целях и результатах

- Задачи исследовательского проекта

- Общая схема платформы и взаимодействие её элементов

- Реализация смарт-контрактов для аккредитива

- Выбор компонентов платформы

- Инфраструктура

- Интеграция компонентов

- Подробное описание реализации Провайдера запросов

- На пользу сообщества

- Некоторые замечания по опыту интеграции сторонних компонентов

- Выводы исследования

22 июня 2017 года на Blockchain & Bitcoin Conference в Санкт-Петербурге наш аналитик направления блокчейн, Марина Сманцер, сделала доклад о результатах исследовательского проекта по созданию комплексной платформы для сделок торгового финансирования на основе смарт-контрактов.

20-минутный формат доклада не позволял подробно осветить технические аспекты. Поэтому выход Райффайзенбанка на habrahabr – прекрасная возможность рассказать о наших результатах во всех подробностях.

Отмечу, что статья рассчитана на понимание читателем основных аспектов технологии блокчейн и принципов работы смарт-контрактов. Так как обзор по каждой теме – это объем для отдельной статьи, мы рассчитываем на понимание хабрасообщества. И эту статью помогала мне писать gelbplaneten.

Первая часть расскажет о кейсе с аккредитивами, который мы использовали, и про то, как происходило проектирование платформы на блокчейн.

Вторая часть наиболее насыщена техническими деталями: будет подробно рассмотрена реализация платформы (выбор и интеграция ее компонентов) и смарт-контрактов для аккредитива. В ней же будет пошагово описан процесс проведения расчетов по аккредитиву через смарт-контракты.

В третьей части много кода: отдельные методы смарт-контрактов, спецификация собственного провайдера внешних запросов (оракула) и бонус для сообщества: открытый API для его тестирования. Подводя итоги этого раздела, расскажем о проблемах с компонентами платформы, которые нам приходилось преодолевать.

В финале остановимся на результатах проекта с аккредитивом, и на том, что показало исследование развития децентрализованных технологий относительно их применения в банковской деятельности.

Мы приняли решение максимально подробно осветить наш опыт с блокчейном. Блокчейн – это история про взаимодействие и сотрудничество. Множество проектов появилось и развивается благодаря усилиям энтузиастов. Все технологии новые, и при их использовании возникает достаточно трудностей. Мы будем рады, если наша история станет полезным источником знаний.

Кратко о целях и результатах

В конце 2016 года блокчейн попал в зону интересов нашего отдела R&D. Некоторое время заняло погружение в теорию, после которого мы решили, что имеет смысл сделать практическую реализацию.

У нас в рассмотрении было несколько сфер банковского бизнеса в качестве потенциальных вариантов: от оптимизации внутренних бизнес-процессов до управления залогами по сделкам. В области торгового финансирования мы обнаружили немедленный интерес со стороны корпоративного бизнеса и клиентов, поэтому было решено проработать детально именно его.

Конкретно мы решили остановиться на аккредитиве. В своем наиболее простом виде он реализует довольно простую для понимания логику, при этом охватывает множество аспектов сделок из выбранной области.

Аккредитив решает проблему отсутствия доверия между Покупателем и Продавцом и снижает некоторые риски: например, связанные с финансовым состоянием Покупателя на момент расчетов.

В упрощенном виде алгоритм расчетов можно представить следующим образом:

- Стороны заключают контракт на поставку товара, где указывают аккредитив в качестве способа расчета.

- Покупатель подает в свой банк заявление на открытие аккредитива.

Банк проводит внутренние проверки (например, наличие средств на счете). При положительном результате Банк выпускает аккредитив. - После выпуска аккредитива Банк уведомляет Продавца об открытии аккредитива по определенным условиям. Продавец имеет право отклонить аккредитив.

- Когда поставка товара будет произведена, Продавец отправляет указанные в условиях аккредитива документы (счет-фактура, торговая накладная, и т.п.) на рассмотрение в Банк.

- Банк проверяет документы и при положительном результате проводит платеж.

В этом описании многие моменты упрощены.

Цель проекта – исследовать, насколько блокчейн технологически готов к реальным бизнес-кейсам из области торгового финансирования. Это касается и зрелости технологии в чистом виде, и возможности переложить на блокчейн процесс из корпоративного бизнеса с сохранением его уровня сложности. Второе включает как юридическую составляющую для проведения сделок, так и требования к надежности и безопасности системы.

Мы ориентировались на открытые решения, в частности, в качестве блокчейна был выбран публичный Ethereum. О других технологиях будет подробно рассказано далее в статье.

В результате нами была разработана программная платформа, объединяющая в комплексное решение блокчейн, децентрализованные хранилища, источники внешних данных и уровень API к внутренним системам банка. Подробный анализ самых разных областей применения блокчейна в банке, который мы проводили перед запуском проекта, помог спроектировать модульную и легко адаптируемую систему. И хотя разработку мы вели, ориентируясь на вполне конкретный бизнес-кейс (аккредитив), модульность платформы позволяет применять ее для других бизнес-решений, использующих стандартизированные условия сделок (акции, облигации, регистрация залогов, биржевые производные финансовые инструменты).

Задачи исследовательского проекта

Как уже было сказано, перед исследованием была поставлена задача определить возможность реализации сделок торгового финансирования в существующей блокчейн-экосистеме. Под экосистемой мы понимаем набор технологий, включающий в качестве базы как реализации самого блокчейна, так и всевозможные надстройки к ним: протоколы взаимодействия и файлового обмена, библиотеки, распределенные хранилища и пр.

При этом предполагалось использование решений, вышедших в стабильной версии или находящихся на близкой к реализации стадии готовности. В процессе исследования предполагалось определить условия успешной интеграции выбранных технологий в единой платформе совместно с учетными системами банка, а также выявить явные и скрытые проблемы такой интеграции.

Для определения необходимого для реализации платформы функционала были заданы следующие исходные условия:

- Исполнение сделки сопровождается обменом документами между сторонами

- Основной расчет по сделке производится через обычные (фиатные) каналы расчета

- Все операции по сделке должны быть максимально юридически подтверждены исходя из действующих нормативных документов и регуляторных положений (для обеспечения судебной практики «прямо сейчас»)

- Все операции и сигналы переходов между операциями должны быть максимально автоматизированы

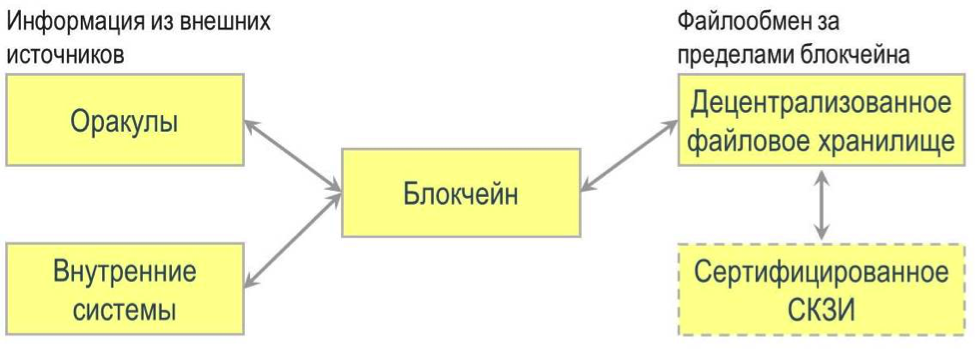

Общая схема платформы и взаимодействие её элементов

Архитектура и взаимодействие компонентов платформы

Из анализа исходных условий вытекает необходимость использования следующих функциональных компонентов:

- Блокчейн — как доверенный реестр операций по сделке и среда исполнения смарт-контрактов, обеспечивающих сделку

- Децентрализованное файловое хранилище (DFS) — как среда хранения и обмена файлами, связанными со сделкой

- Сертифицированное СКЗИ — как средство обеспечения дополнительного шифрования, юридически значимых электронных подписей и защищенных временных меток. Кроме того, оно может быть использовано для организации дополнительного виртуального слоя распределения доступа к файлам, если DFS не поддерживает механизмов многопользовательского доступа.

- Оракулы и провайдеры внешних запросов — для доступа к учетным системам банка и источникам событий внешнего мира (реестры и прочее)

- Анализаторы документов — для автоматического анализа представляемых сторонами документов для подтверждения условий исполнения сделки.

Учитывая, что основные расчеты и анализ документов в реалиях сегодняшнего дня выполняются вне смарт-контрактов, непосредственно в смарт-контракты передаются только данные, которые те в состоянии обработать. Остальная информация (обосновывающие и распорядительные документы) прикрепляется в виде обычных (для ручной обработки) или формализованных (для автоматической обработки) документов, подписанных усиленной квалифицированной ЭЦП для обеспечения юридической значимости.

При этом на внутреннюю логику смарт-контракта могут быть возложены следующие задачи:

- Обеспечение следования матрице статусов с учетом текущего статуса и инициатора переключающей транзакции

- Контроль даты для ограничения периода, в рамках которого могут быть представлены документы

- Обработка наступления опорных событий, приходящих от Провайдеров внешних запросов

С каждым из пользователей платформы связывалась следующая регистрационная информация:

- Уникальный идентификатор в системе

- Ethereum-адрес, с которого пользователь направляет транзакции

- Адрес смарт-контракта, используемого для ведения реестра принадлежащих или направленных пользователю сделок (далее именуется Почтовый ящик)

- Идентификатор сертификата усиленной квалифицированной ЭЦП и ее открытый ключ

Наиболее простое объяснение концепции оракулов: blockchainhub.net/blockchain-oracles

По DFS не нашлось хорошей статьи, оставлю ссылку на документацию Swarm: swarm-guide.readthedocs.io/en/latest/introduction.html

И Storj: storj.io

Практическая реализация

На рисунке ниже представлена общая схема платформы и основных потоков обмена данными между ее функциональными компонентами (при этом зеленым выделены «чужие» компоненты, фиолетовым — сертифицированные, белым — ПО Банка):

В процессе подготовки и исполнения сделки компоненты платформы взаимодействуют следующим образом:

- Клиентское ПО (например, клиент-банк или мобильный банк). Используется для ввода исходной информации по сделке, создания необходимых смарт-контрактов и управления состоянием смарт-контрактов на ручных этапах бизнес-процесса. Следует отметить, что под ручными этапами бизнес-процесса могут подразумеваться как те этапы, на которых требуется реальные «личные» действия пользователя — например, прикрепление к смарт-контракту документов, так и вообще любые этапы, на которых изменение статуса смарт-контракта производится без использования его внутренней логики — за пределами блокчейна. К последнему случаю можно отнести проверку прилагаемых к смарт-контракту документов по учетным системам банка, которая может происходить автоматически, но снаружи блокчейна.

- Прикрепляемые к смарт-контракту файлы подписываются усиленной квалифицированной ЭЦП создателя для его (создателя) однозначной юридически значимой идентификации. Далее файлы шифруются с формированием крипто-пакета, доступного к расшифровыванию только участниками сделки. Полученный в итоге крипто-пакет помещается в DFS, при этом на контексте смарт-контракта сохраняется хэш исходного файла, а также адрес (ссылка, манифест) объекта хранения, отданный DFS. Адрес объекта хранения позволяет извлечь крипто-пакет из DFS, расшифровать его (участникам сделки) и обработать надлежащим образом.

- При обработке транзакций смарт-контракт может пользоваться информацией бродкаст-оракулов, например, контролировать дату получения транзакции по календарю, использовать курсы валют и т.д.

- При переходе в определенный статус смарт-контракт может направить на исполнение Провайдеру внешних запросов определенный запрос на ожидаемое внешнее событие или распоряжение на исполнение внешнего действия. При наступлении «заказанных» смарт-контрактом внешних событий Провайдер направляет на него транзакцию с информацией о событии. По результатам обработки данной транзакции смарт-контракт может переключится в новое состояние или остаться в прежнем в ожидании наступления последующих событий.

- Аналогично внешним запросам, при прикреплении к смарт-контракту определенных формализованных документов смарт-контракт может направить их на анализ в Анализатор документов с последующим ожиданием транзакции с результатами анализа.

Реализация смарт-контрактов для аккредитива

Проектирование платформы было решено начать параллельно с проработкой бизнес-кейса для реализации.

Упрощенно схема процесса на блокчейне представлена на рисунке, а подробное описание процесса приведено ниже

Участники сделки — Покупатель, Продавец и Банк. Покупатель и Продавец заключают контракт на предоставление некоторых услуг или товаров, причем факт их предоставления может быть идентифицирован автоматически. Например, если аккредитив открывается для расчетов при передаче права собственности на недвижимое имущество, долей, акций и т.п., дополнительно будет произведена проверка информации в представленных документах против информации во внешних источниках (например, в едином государственном реестре недвижимости). Дальнейшая операционная поддержка сделки осуществляется через Платформу.

- Покупатель создает смарт-контракт «Заявка на аккредитив» (далее «Заявка»), который получает статус New.

Адрес Заявки помещается в Почтовые ящики Покупателя и Банка. - Покупатель прикрепляет к Заявке формализованный ЭД с описанием реквизитов сделки и необходимые неформализованные документы, например, скан-копию контракта, для расчетов по которому открывается аккредитив.

После прикрепления всех необходимых документов Покупатель переводит Заявку в статус InBank. - Банк автоматически (для формализованных ЭД) или с использованием экспертов (для неформализованных ЭД) проверяет сделку. Например, направляется запрос в системы банка для проверки клиентских реквизитов в каталоге клиентских данных, для подтверждения остатка по счету и резервирования средств, для иных проверок (например, проверок для целей комплаенс, валютного контроля и т.п.)

Если у Банка есть какие-либо претензии по содержанию сделки или приложенных документов, он отказывает в приеме Заявки и устанавливает ей статус Rejected.

Если Банк согласен принять заявку к исполнению ей устанавливается статус Confirmed. - На основе формализованного ЭД, описывающего сделку, в учетных системах Банка выполняются необходимые манипуляции (перевод суммы аккредитива с клиентского счета на «счет покрытия», списание комиссии и т.д.)

Банк выпускает смарт-контракт «Аккредитив» (далее Аккредитив), который получает статус New.

Адрес Аккредитива помещается в Почтовые ящики Банка и Продавца.

В Аккредитиве сохраняется адрес Заявки, что позволяет автоматически «зеркалировать» ключевые статусы Аккредитива на Заявку, чтобы Покупатель мог контролировать состояние сделки. - Банк прикрепляет к Аккредитиву формализованный ЭД (формируется автоматически из условий Заявки) с описанием реквизитов сделки, другие необходимые документы и устанавливает ему статус Released.

Статус связанной с Аккредитивом Заявки также переключается в Released.

При переходе в статус Released Аккредитив автоматически помещает в очередь Провайдера внешних запросов два запроса:

- Запрос контроля истечения срока действия Аккредитива (срабатывает, когда текущая дата превысит срок действию Аккредитива)

- Запрос ожидания исполнения контракта (конкретный шаблон запроса определяется содержанием сделки)

- Продавец после изучения выпущенного Аккредитива может отказаться его принять: в этом случае он переводит его в статус Invalid, аккредитив аннулируется, и дальнейшие манипуляции с ним становятся невозможны.

Статус связанной с Аккредитивом Заявки также переключается в Invalid. - Если первым сработает событие истечения срока действия Аккредитива — он получает статус Overdue и дальнейшие манипуляции с ним становятся невозможны.

Статус связанной с Аккредитивом Заявки также переключается в Overdue.

В этом случае в учетные системы Банка отправляются автоматические распоряжения для инициирования проводок, соответствующих аннулированию аккредитива (возврат покрытия, прекращение обязательства банка и т.п.) - Если первым сработает событие исполнение контракта (или когда Продавец прикрепляет ЭД, предусмотренные условиями Аккредитива) — Аккредитив переключается в статус InBank. При переходе в статус InBank Аккредитив автоматически помещает в очередь Провайдера внешних запросов запрос ожидания исполнения платежа и удаляет из очереди запрос контроля срока истечения.

Банк на основе формализованного ЭД, приложенного к Аккредитиву, выполняет платеж в пользу Продавца путем передачи распоряжения в свою расчетную систему и исполнения Платежа за пределами блокчейна (информация о фактическом исполнении Платежа возвращается в блокчейн). - После срабатывания события исполнения платежа Аккредитив переключается в статус Closed.

Статус связанной с Аккредитивом Заявки также переключается в Closed. - Сделка завершена.

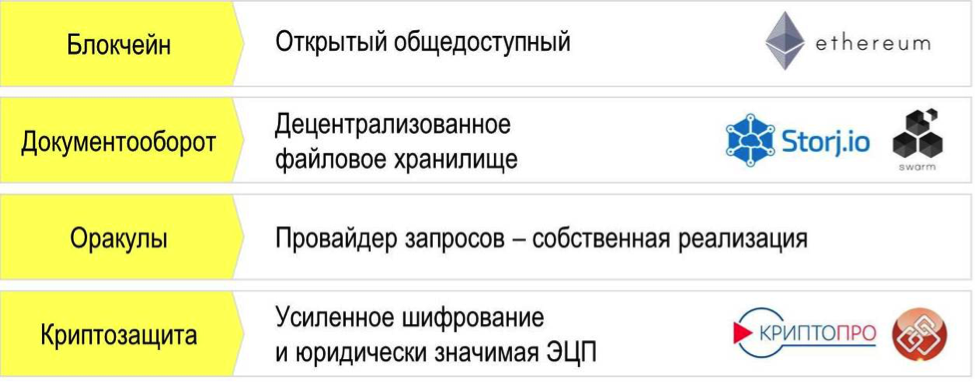

Выбор компонентов платформы

При выборе функциональных компонентов платформы мы ориентировались на открытые решения (Ethereum, Swarm, Storj). Это связано со следующими их преимуществами:

- Наличие развернутой и «самоподдерживающейся» инфраструктуры

- Открытость для пользователей и возможность контроля операций через альтернативные источники, а не только через предлагаемый банком интерфейс

- Высокий уровень доверия со стороны пользователей благодаря наличию конкурентных протоколов консенсуса и качественной «не толерантной» сети независимых узлов

Таким образом, выбор был сделан в пользу следующих реализаций:

- Блокчейн и смарт-контракты — Ethereum и язык Solidity;

- Децентрализованные файловые хранилища — Swarm и Storj.io;

- Сертифицированные СКЗИ — КриптоПРО и КриптоАРМ;

- Бродкаст-Оракулы — собственной разработки;

- Провайдеры внешних запросов — собственной разработки;

- Анализатор документов — на данном этапе было решено не рассматривать, так как принцип взаимодействия с ним смарт-контракта в общем аналогичен Провайдеру внешних запросов, а ресурсы команды исследования — ограничены.

Инфраструктура

Для развертывания необходимых компонентов:

- Клиентских частей Ethereum, Swarm и Storj.io,

- СКЗИ,

- Провайдера внешних запросов,

- UI-приложения,

- Интеграционного ядра платформы

было выделено 2 сервера.

На первом сервере было развернут узел Ethereum базового блокчейна смарт-контрактов. Изначально в качестве базового блокчейна использовалась тестовая сеть Ropsten, но на заключительных этапах мы перешли на более стабильный Rinkeby. Причиной этому стал инцидент в марте с DDOS атакой на Ropsten, в ходе которого несколько дней были проблемы с добавлением транзакций.

На втором сервере была развернута инфраструктура, обеспечивавшая работу с файлами:

- Узел DFS Storj.io

- Узел DFS Swarm с поддерживающим узлом Ropston Ethereum

- СКЗИ КриптоПРО и КриптоАРМ

Кроме того, из соображений удобства взаимодействия там же было развернуто интеграционное ядро платформы.

Провайдер внешних запросов был развернут на каждом из серверов и мог, по необходимости, запускаться на любом из них.

UI-приложение могло запускаться как на любом из серверов, так и использовать специальный прокси-протокол для работы через Интернет.

Интеграция компонентов

Ethereum

Интеграция с блокчейном Ethereum осуществлялась с использованием RPC API JSON-RPC, Management-APIs.

Никаких технических проблем с его использованием не возникало.

В качестве внешнего арбитражного ресурса использовался ropsten.etherscan.io или rinkeby.etherscan.io, в зависимости от используемой тестовой сети.

Swarm

Интеграция со Swarm осуществлялась с использованием HTTP API: Swarm-guide, gist.github.com.

Для загрузки файла в SWARM использовался HTTP-запрос PUT /bzz: $PATH$ ($PATH$ — путь к загружаемому файлу)

в ответ на который приходил 16-ричный идентификатор манифеста файла, который использовался для его извлечения из SWARM.

Для извлечения файла из SWARM использовался HTTP-запрос GET /bzzi:/$MANIFEST$/ ($MANIFEST$ — 16-ричный идентификатор манифеста извлекаемого файла).

Каких-либо проблем с загрузкой/выгрузкой файлов не возникало.

К сожалению, для Swarm не было найдено внешнего средства мониторинга (типа Etherscan для Ethereum), что определенным образом затрудняло оценку успешности манипуляций с файлами.

Storj.io

Интеграция со Storj с использованием предлагаемого разработчиком API оказалась крайне сложной и неудобной. Вследствие этого для работы с файлами была использована консоль узла Storj.

Для загрузки файла использовалась команда storj upload-file $BUCKET$ $PATH$ (где $BUCKET$ — идентификатор «корзины», а $PATH$ — путь к загружаемому файлу).

При успешной загрузке в ответ отдавался идентификатор загруженного файла.

Для выгрузки файла использовалась команда storj download-file $BUCKET$ $FILE$ $PATH$ (где $BUCKET$ — идентификатор «корзины», $FILE$ — идентификатор файла, а $PATH$ — путь к создаваемой локальной копии файла).

К особенностям Storj следует отнести то, что в в одну «корзину» нельзя положить более одного файла с одинаковым именем, что требует использования механизма формирования уникальных имен при загрузке.

В качестве внешнего арбитражного ресурса можно использовать https://api.storj.io, который поддерживает API.

КриптоАРМ

Интеграция с КриптоАРМ осуществлялась с использованием предоставляемого им COM-сервиса. Для быстроты реализации интеграционные скрипты были написаны на vbs.

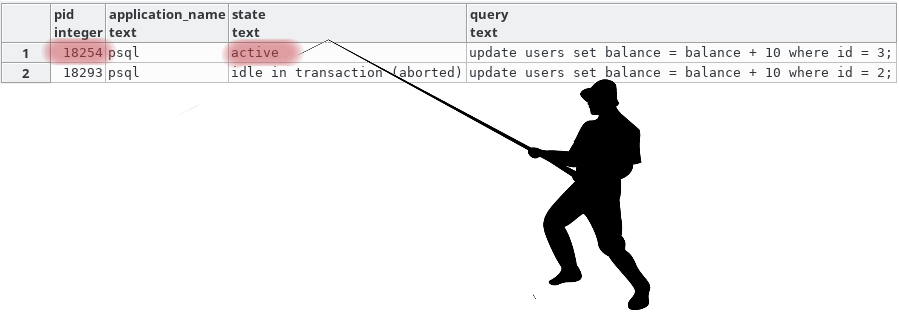

Провайдер внешних запросов

Взаимодействие смарт-контрактов с Провайдером внешних запросов осуществляется по следующей схеме.

- Идентификатор запроса — 32-символьное значение (64-значное hex), которое содержит первыми 20 (40 hex) символами адрес контракта, а далее — произвольную информацию, позволяющую контракту при получении ответа построить надлежащую обработку ответа на запрос.

- Идентификатор ответа — уникальное 32-символьное значение (64-значное hex), позволяющее Провайдеру внешних запросов однозначно идентифицировать ответное сообщение.

Для использования Провайдера внешних запросов смарт-контракт должен поддерживать специальный интерфейс, состоящий из следующих методов: GetExternalRequest, SetExternalResponse и CheckExternalResponse.

Порядок взаимодействия некоторого Контракта, желающего получить «снаружи» ответ на некоторый запрос, с Провайдером внешних событий следующий:

- Контракт транзакцией через метод AddRequest передает идентификатор запроса в смарт-контракт RequestsQueue, адрес которого фиксирован.

- Провайдер внешних запросов (ПВЗ) периодически опрашивает смарт-контракт RequestsQueue через метод GetRequests и получает актуальный список подлежащих исполнению запросов.

- При получении нового запросаПВЗ через метод GetExternalRequest обращяется к Контракту и по идентификатору запроса получает параметры запроса:

- Периодичность исполнения запроса (например, «DAILY 10:00» или «PERIOD 20»)

- Идентификатор шаблон запроса (например, «CALENDAR» или «DADATA_NAME_EXISTS»)

- Дополнительные параметры, если они необходимы (например, наименование организации для шаблона «DADATA_NAME_EXISTS»)

- В порядке общего управления очередью ПВЗ с заданной для данного запроса периодичностью производит опрос внешних ресурсов в соответствии с шаблоном запроса и приложенными параметрами.

- Если по логике, заложенной в шаблон, считается, что ответ на запрос получен — ПВЗ передает его транзакцией на Контракт через метод SetExternalResponse в привязке с идентификатором запроса и идентификатором ответа.

При этом Контракт должен выполнить надлежавшую обработку полученного ответа и зафиксировать идентификатор ответа для дальнейшего контроля. - Далее ПВЗ запрашивает у Контракта через метод CheckExternalResponse, был ли получен и обработан ответ и какова дальнейшая судьба соответствующего запроса.

Контракт может предложить один из следующих вариантов действий:

- FAIL — ответ не получен, не обработан или некорректен — необходимо повторить запрос и передачу ответа

- REPEAT — ответ принят, необходимо продолжить исполнение соответствующего запроса с прежними параметрами

- DELETE — ответ принят, запрос нужно удалить из очереди

- DELETE_ALL — ответ принят, нужно удалить из очереди все запросы, поступившие от данного Контракт

- В том случае, если в предыдущем пункте Контракт прислал ответ DELETE (DELETE_ALL) — ПВЗ через метод DeleteRequest удаляет запрос (запросы) из смарт-контракта RequestsQueue.

При необходимости Контракт сам может удалять ставшие ненужными запросы, транзакционно используя метод DeleteRequest смарт-контракта RequestsQueue.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что шаблон запроса может использовать достаточно сложную логику для интерпретации события получения ответа. Например, ответ может считаться полученным только в том случае, если запрос дал только определенный результат — и только для этого результата будет направлен ответ на заказавший запрос Контракт. Все прочие результаты будут проигнорированы и запрос будет продолжать исполняться. Аналогичным образом, шаблон может предполагать обращение сразу к нескольким внешним источникам и получение от них определенного сочетания частных ответов.

Для исключения «неправомочных» источников запросов смарт-контракт очереди содержит управляемый список адресов, которые должны быть исходными (txn.origin) адресами транзакций, ставящих запрос в очередь.

Описание методов контракта Requests Queue

| Добавить запрос в очередь | Входные параметры:

|

|

| Удаление запроса из очереди | Входные параметры:

|

|

| Проверка наличия запроса в очереди | Входные параметры:

|

|

| Выдать список идентификаторов запросов из очереди | Входных параметров нет. Выходные параметры:

|

|

| Добавить адрес в список уполномоченных адресов | Входные параметры:

|

|

| Проверить наличие адреса в списке уполномоченных адресов | Входные параметры:

|

Описание необходимых интерфейсных методов Контрактов

| Выдать параметры запроса | Входные параметры:

|

|

| Принять ответ на запрос | Входные параметры:

|

|

| Проверить факт обработки ответа на запрос | Входные параметры:

Выходные данные:

|

Пример реализации

Ниже приведен пример реализации методов в составе контракта.

Приводимый контракт предполагает вызов двух внешних запросов — просрочки даты (шаблон OVERDUE) и проверки регистрации организации (DADATA_EXISTS_WAIT).

Код, непосредственно не относящийся к работе с внешними запросами, исключен.

Описание хранимых переменных

bytes32 Status ;

bytes32 ExpireDate ;

bytes32 OrgName ;

address Queue ;

bytes32[] Request_1 ;

bytes32[] Request_2 ;

bytes32 Request_id_1 ;

bytes32 Request_id_2 ;

bytes32 Response_id_1 ;

bytes32 Response_id_2 ;Конструктор контракта

function SomeContract(..., bytes32[] logics)

{

Owner =msg.sender ;

ExpireDate=logics[0] ;

OrgName =logics[1] ;

Status ="New" ;

Queue =0xd9b076d0b559f70782f379582bd3d54b85fc42cb ;

Request_1.length= 3 ;

Request_1[0] ="DAILY 00:10" ;

Request_1[1] ="OVERDUE" ;

Request_1[2] = ExpireDate ;

Request_2.length= 3 ;

Request_2[0] ="PERIOD 10" ;

Request_2[1] ="DADATA_EXISTS_WAIT" ;

Request_2[2] = OrgName ;

}

Регистрация запросов в очереди (при переходе контракта в соотвествующий статус)

function SetStatus(bytes32 status_, ...)

{

address self_addr ;

Status=status_ ;

if(status_=="Released_") {

self_addr=this ;

Request_id_1=bytes32(bytes20(self_addr)) | "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x001" ;

Request_id_2=bytes32(bytes20(self_addr)) | "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x002" ;

Queue.call.gas(0x30000).value(0)(bytes4(sha3("AddRequest(bytes32)")), Request_id_1) ;

Queue.call.gas(0x30000).value(0)(bytes4(sha3("AddRequest(bytes32)")), Request_id_2) ;

}

}

Выдать параметры запроса

function GetExternalRequest(bytes32 request_id_) constant returns (bytes32[] retVal)

{

if(request_id_==Request_id_1) return(Request_1) ;

if(request_id_==Request_id_2) return(Request_2) ;

}Принять ответ на запрос

function SetExternalResponse(bytes32 response_id_, bytes32 request_id_, bytes32[] response_)

{

if(tx.origin!=Owner) return ;

if(Status!="Released_") return ;

if(request_id_==Request_id_1) {

Response_id_1=response_id_ ;

Status ="Overdue__" ;

}

if(request_id_==Request_id_2) {

Response_id_2=response_id_ ;

Status ="ToBank___" ;

}

}На пользу сообщества

Для желающих попробовать технологии слежения за внешними событиями и работу с оракулами и провайдерами внешних запросов нами в сети Ethereum Rinkeby развернуты:

- Календарный оракул (отдает текущую дату по Москве)

- Портал внешних запросов

Календарный оракул

Календарный Оракул расположен в тестовой сети Rinkeby по адресу 79548a65e3ce179ec8d208c22ee84435dc34058f и выдает текущую календарную дату по Москве в формате YYYY/MM/DD.

Пример обращения к Оракулу:

contract Check_request

{

Calendar Oracle ; // Оракул-переменная

bytes32 Date ;

function Check_request()

{

// Инициализация Оракул-переменной на адрес Оракула

Oracle=Calendar(0x79548a65e3ce179ec8d208c22ee84435dc34058f) ;

// Получение информации из Оракула

Date=Oracle.GetDate() ;

}

}

//

// Описание абстрактного метода с интерфейсами Оракула

//

contract Calendar

{

function GetDate() constant returns (bytes32 retVal) ;

}Портал внешних запросов

Очередь смарт-контракта Портала внешних запросов расположена в тестовой сети Rinkeby по адресу d9b076d0b559f70782f379582bd3d54b85fc42cb.

Протокол взаимодействия с Порталом внешних запросов описан выше.

На текущий момент публично открыты следующие шаблоны запросов:

- OVERDUE — контроль просрочки даты, параметр запроса — дата просрочки в формате YYYY/MM/DD

Транзакция события передается на запрашивавший смарт-контракт в момент обнаружения просрочки даты и содержит текущую дату. - WEATHER_TEMP — Запрос текущей температуры (через портал api.openweathermap.org), параметр запроса — название города, например Moscow (подробности можно посмотреть на портале-источники).

Транзакция события передается на запрашивавший смарт-контракт в момент получения ответа от портала-источника.

Для доступа к очереди Портала внешних запросов необходимо сообщить нам (в комментарии или в личку) адрес счета Ethereum, с которого будут направлены транзакции постановки в очередь.

Желательно прикладывать к транзакции 0.1 Ether (это бесплатно, мы в тестовой сети) для отладки механизма платных услуг. В Rinkeby получить эфир можно только с помощью faucet, из-за отсутствия возможности майнинга ввиду протокола PoA.

Некоторые замечания по опыту интеграции сторонних компонентов

Ethereum

При реализации платных сервисов для смарт-контрактов крайне полезной была бы возможность выполнять транзакции за счет «принимающего» смарт-контракта, а не за счет инициатора транзакции (естественно, если со стороны смарт-контракта будет каким-либо образом выражено согласие на это — например, за счет механизма доверенных адресов или чего-то в этом роде). Это значительно упростит механизмы расчета за «услуги», так как инициатор транзакции проплачивает еще и исполнение метода смарт-контракта, стоимость которого (исполнения) не всегда может быть определена заранее.

Ethereum Solidity

Разработку нетривиальных сценариев, взаимодействующих с «внешним миром» сильно осложняет отсутствие встроенных функций работы со строками — конкатенация, поиск, вырезание фрагмента.

Ethereum Swarm

Очень желательно наличие, аналогично основному Ethereum, механизма подтверждения загрузки файла в Swarm (его раздачи на другие узлы) — подобно подтверждению транзакции. Ибо непонятно, сохранен файл где-то за пределами твоего узла или нет.

Сборка из исходников и развертывание узла Swarm под Windows – крайне нетривиальная задача. Разработчики тестировались и готовили документацию только под linux и OSX, о чем честно признаются.

Storj.io

Крайне сложный для использования, слишком детальный API. Для простой интеграции желательно иметь «укрупненный» API, аналогичный реализованному в Ethereum Swarm — положить файл, извлечь файл.

Отсутствует возможность многопользовательского доступа к файлам. То есть, считать файл можно только из под учетных реквизитов, под которыми он был записан. Это приводит к тому, что для организации многопользовательского обмена файлами необходимо фактически «обнародовать» свои учетные реквизиты, что, с учетом платности услуги, не является хорошей практикой.

Выводы исследования

На текущий момент продуктивные или близкие к выходу в продуктив компоненты блокчейн-экосистемы позволяют в полной мере реализовать функционал, необходимый для поддержки процесса исполнения сделок торгового финансирования.

Конечно, имеются определенные нетехнические вопросы, решение которых необходимо для того, чтобы можно было говорить о реализации крупных проектов для торгового финансирования (да и многих близких к нему по задачам направлений) на блокчейне.

Во-первых, правовые вопросы сделок, осуществляемых через блокчейн, в том числе юридический статус записи в блокчейне.

Во-вторых, сейчас в России использование банками публичных блокчейнов фактически блокировано позицией регулятора в отношении криптовалют: запрет на их использование делает невозможной оплату комиссии за добавление транзакции (transaction fee). Транзакции в этом случае нужны не для осуществления расчетов, а как способ создания смарт-контрактов и взаимодействия с ними.

В-третьих, необходима стандартизация форматов электронных документов для возможности их автоматической проверки.

Наконец, необходимо насыщение экосистемы блокчейна источниками внешних событий: оракулами на различные реестры, в информационные системы банков и транспортных компаний и т.д. Это поможет исключить необходимость ручного внесения внешних событий и сделать исполнение смарт-контрактов по-настоящему автоматическим и деперсонализированным.

Становится очевидно, что в таких проектах техническая сторона представляется не самой значительной частью работ. Сейчас, когда разработка уже завершена, мы продолжаем работу с юристами и прорабатываем совместно с другими банками подходы к определению унифицированных требований к форматам электронным документам для автоматизации проверки их содержания.

Кейс с аккредитивом позволил нам получить как техническую базу, так и опыт реализации децентрализированных приложений в области ТФ. Сейчас мы смотрим несколько направлений, на которых нам интересно сделать пилот, о них мы расскажем позже.

Stay tuned!

|

Метки: author MadJackal программирование блог компании райффайзенбанк blockchain блокчейн ethereum solidity storj.io банки финансы разработка |

[Перевод] Красный, белый, голубой: восемь правил подбора цветовой палитры, которые должны знать все |

Проектируя новый продукт, дизайнеры часто затрудняются с составлением цветовой гаммы, так как существует неограниченное число возможных сочетаний. В этой статье мы рассмотрим восемь основных правил, которые могут помочь вам с выбором.

1. Ограничьте количество цветов

При добавлении цветов в дизайн крайне важно выдерживать баланс; и чем их больше, тем сложнее становится этого добиться. Результат получится лучше, если вы будете придерживаться правила «максимум три основных цвета», формируя палитру. В ходе исследования от специалистов из Торонтского университета, посвященного тому, как люди пользуются Adobe Color CC, большинство респондентов сказали, что предпочитают простые сочетания на основе двух-трех цветов.

Если вам нужны дополнительные цвета, помимо тех, которые уже добавлены в палитру, используйте различные оттенки.

Как выстроить палитру

Но как выбрать эти два-три цвета? Тут вам поможет цветовой круг.

Такой круг из 12 цветов — один из основных материалов для составления палитры.

Существует целый ряд готовых стандартных схем, которые могут облегчить процесс создания палитры, особенно для новичков:

— Одноцветные палитры

Одноцветные схемы оставляют очень приятное впечатление (особенно если выполнены в оттенках синего или зеленого). Как вы видите на примере Facebook, палитра выглядит очень аккуратно и элегантно.

С одноцветными палитрами работать проще всего: они содержат в себе только один цвет с различными вариациями в оттенках и насыщенности. Все оттенки цвета хорошо сочетаются друг с другом и создают успокаивающий эффект.

— Палитры из родственных цветов

Родственные цвета — это те, которые располагаются рядом друг с другом на круге.

Такие гаммы строятся на базе родственных цветов: один из них становится опорным, а остальные используются, чтобы обогатить палитру. Здесь все тоже достаточно просто, но фокус заключается в том, чтобы правильно выбрать яркость используемых цветов — она будет задавать тон для всей гаммы. Например, Clear, утилита для организации списка дел с жестовым управлением, использует кричащие цвета, чтобы визуально привлечь внимание к тем задачам, которые пользователь выполняет в данный момент. Напротив, в приложении для медитации Calm предпочтение отдается паре родственных цветов «синий+зеленый», чтобы создать у пользователей ощущение покоя и умиротворения.

— Палитры из комплементарных цветов

Используя комплементарные (противоположные) цвета, вы легко можете визуально выделить элемент.

Самые простые разновидности данного типа состоят из двух цветов, которые резко контрастируют друг с другом. Эта схема позволяет привлечь внимание смотрящего. При использовании комплементарной палитры необходимо определиться с основным цветом, а дополнительный применять, чтобы подчеркнуть ключевые элементы. Скажем, когда человеческий глаз видит какой-то объект, раскрашенный в разных оттенках зеленого цвета, мазок красного будет очень сильно выделяться на его фоне.

— Кастомизированные палитры

Всплески цвета на сером фоне — отличный способ притянуть взгляд. Дизайн, выполненный в белом и сером цветах с синими акцентами, мы можем видеть на сайте Dropbox.

Создать собственную палитру не так трудно, как думают многие. Есть очень простой способ, которым вы можете воспользоваться, чтобы получить отличный вариант: просто добавьте яркие акценты в нейтральную гамму (то есть такую, которую обычно называют черно-белой). Полученная палитра будет смотреться очень эффектно.

2. Черпайте вдохновение в природе

Лучшие сочетания цветов — те, которые мы берем из мира природы. Почему? Потому что для нашего глаза они выглядят наиболее естественно. Достаточно просто оглядеться, чтобы почерпнуть идеи. Если в повседневной жизни вы заметите какой-то особенно красивый или цепляющий глаз оттенок, попробуйте создать цветовую гамму на его основе. Просто делайте фото красивых пейзажей и выбирайте из них цвета для палитры.

Природа создает лучшие сочетания цветов. Из этой фотографии может получиться отличная цветовая схема.

3. Старайтесь придерживаться пропорции 6/3/1

При составлении палитры вам также пригодится вечно актуальное правило от дизайнеров интерьеров: пропорция 6/3/1 позволяет создать идеальный баланс цветов в любом пространстве.

Воплотить эту концепцию в реальность очень просто: ваш опорный цвет должен занимать 60% процентов, дополнительный — 30%, а 10% отводится на акценты. Основная идея состоит в том, что дополнительный цвет должен служить поддержкой для основного, но при этом быть легко различимым на его фоне. На цвет для визуального выделения отдельных областей приходится 10% экрана — можете использовать его для призыва к действию или же любого другого элемента.

4. Сначала проектируйте в черно-белой гамме

Играть с цветами — это весело. Неудивительно, что работа над проектом нередко начинается именно с выбора палитры. Искушение поставить поиск идеальной цветовой гаммы первым шагом велико, но я бы посоветовал вам побороть себя и для начала спроектировать интерфейс в оттенках серого. Сделайте черно-белый прототип приложения и используйте его как базовый вариант. В отсутствие цветов вы вынуждены будете сосредоточиться на расстояниях и расположении элементов.

Вводите цвет в последнюю очередь и очень целенаправленно.

Яркое пятно на сером фоне — простой и эффективный способ направить взгляд на нужный объект.

5. Избегайте черного цвета

В реальности черный цвет практически не встречается. Все «черные» предметы, которые нам попадаются в окружающем мире, отражают какое-то количество света, а это значит, что они уже не черные, а темно-серые. Свежий асфальт, например, вовсе не черного цвета. И тени тоже.

Если добавить в ваш комплект тщательно отобранных цветов черный, он «задавит» собой все остальные. Он так сильно бросается в глаза именно потому, что воспринимается как естественный. Многие приложения, которыми мы пользуемся изо дня в день, добавляют в интерфейс якобы черные цвета, которые на самом деле темно-серые. Например, самый темный цвет в верхней панели приложения Asos — не #000000, а #242424. Так что не забывайте регулировать насыщенность.

6. Выстраивайте визуальную иерархию при помощи контраста

Цвет — это инструмент, который направляет взгляд по нужной траектории. Чем сильнее вам нужно привлечь внимание к объекту, тем больше следует полагаться на контраст. Обычно высокую контрастность приберегают для самой важной информации или ключевых элементов. Если хотите, чтобы ваши пользователи что-то заметили или куда-то нажали, нужно, чтобы оно бросалось в глаза!

Благодаря контрасту одна область экрана заметно отличается от остальных.

7. Используйте цвет, чтобы воздействовать на эмоциональное состояние пользователя

Ни для кого не секрет, что цвета выражают определенные идеи и могут влиять на настроение людей. Эти идеи будут непосредственным образом влиять на то, как какое впечатление сложится у людей о вашем продукте.

При составлении палитры для интерфейса мало думать только, как все будет смотреться — нужно позаботиться и о том, как он будет восприниматься. Выбранные цвета могут как подкреплять тот образ бренда, который вы пытаетесь создать, так и противоречить ему. Чтобы было, с чего начать, я составил для вас небольшую памятку с базовыми ассоциациями для каждого цвета (в западной культуре).

Красный, Оранжевый, Желтый

Красный (страсть, сила, опасность, значимость): Красный — очень стимулирующий цвет. Он оставляет ощущение скорости и силы и ассоциируется с энергией. Уже доказано, что он влияет на нас даже на физиологическом уровне, ускоряя метаболизм и кровообращение. Именно поэтому люди даже читают быстрее и громче, когда видят красный цвет. Его хорошо использовать, чтобы быстро притянут взгляд пользователей или выделить отдельный элемент, требующий их внимания.

Оранжевый (озорной, бодрый, привлекательный, дешевый): Оранжевый — теплый и яркий цвет. Он создает атмосферу бодрости и навевает на пользователей чувство тепла и уюта. Некоторые исследователи утверждают, что оранжевый выражает идею дешевизны.

Желтый (веселый, приветливый, стимулирующий, привлекает внимание): Желтый — крайне разносторонний цвет, который объединяет в себе оттенки с разными значениями. Так, светло-желтый ассоциируется с солнцем, то есть с чем-то позитивным и дружелюбным. Более насыщенные тона оставляют впечатление древних времен и монументальности. Их часто применяют, когда нужно показать что-то незыблемым и мудрым.

Зеленый, Синий, Фиолетовый

Зеленый (естественный, безопасный, свежий): Зеленый выражает идею слияния с окружающим миром и близости к природе. Также он связан в нашем сознании с ростом, вследствие чего его широко используют в сфере бизнеса. Зеленый может ассоциироваться и с этическими установками.

Синий (спокойный, ответственный, заслуживающий доверия, надежный): Синий цвет обычно ассоциируется с чувствами покоя и умиротворения, а также с силой и надежностью, что в общем дает ощущение профессионализма и возбуждает доверие. Синий внушает нам, что мы в безопасности. По этой причине его активно используют банки и IT-компании. У многих титанов на рынке социальных сетей (Facebook, Twitter, LinkedIn) в интерфейсе также фигурирует синий.

Фиолетовый (роскошный, загадочный, романтический, духовный): Фиолетовый исторически считается цветом, связанным с людьми королевских кровей, и намекает, что продукт относится к категории элитных.

Розовый, Черный, Белый, Серый

Розовый (женственность, невинность, юность): Наиболее широко известная ассоциация с розовым цветом — это женственность.

Черный (сильный, изысканный, загадочный, вызывающий): Черный привлекает внимание быстрее, чем любой другой цвет, даже красный. Как правило, его применяют только для текста и акцентов.

Белый (чистота, здоровье, невинность, добродетельность): Белый хорошо подчеркивает цвета, которые его окружают, поэтому его часто выбирают в качестве дополнительного цвета.

Серый (нейтральный, официальный, изысканный, стерильный): Серый оставляет нейтральное чувство и может принимать на себя характеристики как черного, так и белого. Выступая в роли основного цвета, создает официальную атмосферу.

Здесь важно отметить, что значения цветов могут сильно меняться в зависимости от обстоятельств и культурного контекста. Чтобы глубже ознакомиться с этой темой, прочитайте статью Symbolism Of Colors And Color Meanings Around The World.

8. Сделайте дизайн доступным

Доступность — одно из ключевых соображений для применения цвета в дизайне. В наши дни продукты должны быть доступны для всех и каждого, независимо от физических возможностей.

Не используйте цвет в качестве единственного индикатора

Примерно 8% мужчин и 0.5% женщин страдают той или иной формой дальтонизма — то есть каждый двенадцатый мужчина и каждая двухсотая женщина. Существуют разные его типы, однако самый распространенный — слепота на красный и зеленый. У человека, подверженного дальтонизму, обычно возникают сложности с различением любых оттенков этих двух цветов.

Слева направо: цветовой круг глазами обычного человека — Цветовой круг глазами человека с дейтеранопическим типом дальтонизма — Цветовой круг глазами человека с протанопическим типом дальтонизма.

Так как цветовая слепота принимает разные формы (одни не различают красный и зеленый, другие — желтый и синий, а еще кто-то видит все в оттенках серого), необходимо использовать сразу несколько визуальных маркеров, чтобы обозначить самые ключевые состояния в продукте. Для описания действий или контента помимо цвета можно подключать также начертания, символы, узоры, текстуры и текст.

Избегайте передавать информацию посредством красного и зеленого цветов — это будет крайне неудобно для людей, которые их не различают.

Делайте текст как можно контрастнее

Контраст — та область в теории цвета, которая имеет решающее значение для юзабилити. Подбирая цвет для текста, имейте в виду: наложение двух цветов с низкой контрастностью приведет к тому, что читать будет очень сложно.

Низкая контрастность может стать смертельным ударом для юзабилити.

Отслеживайте контрастность, чтобы быть уверенными, что цвет текста будет в достаточной степени выделяться относительно фонового цвета и даже человек с дальтонизмом или очень слабым зрением сможет различать слова. Коэффициент контраста — это математическое выражение того, насколько один цвет отличается от другого (обычно он записывается так: 1:1, 21:1). Чем больше разница между числами, тем сильнее цвета отличаются по яркости. На W3C рекомендуют следующие соотношения между яркостью текста и изображений:

- Если текст мелкий, соотношение должно быть не меньше 4.5:1;

- Для крупного текста (то есть 14 pt и выше для жирного шрифта, 18 pt и выше — для обычного) оптимально соотношение 3:1 и больше.

Но есть хорошая новость: вам не придется проверять все вручную. При помощи Color Contrast Checker рассчитать коэффициент можно в несколько кликов.

Бонус: Инструменты, необходимые для UX дизайнера

Чтобы вам было проще, я также привожу список самых полезных инструментов для подбора цветовой гаммы.

Adobe Color CC

Adobe Color CC (раннее известный как Kuler) — отличное решение, чтобы находить, редактировать и создавать палитры. Вы можете модифицировать каждый цвет, входящий в состав гаммы, или устанавливать его в качестве опорного буквально в пару кликов. Готовые палитры можно сохранять и добавлять в библиотеку; кроме того, в открытом доступе на сайте находится большое количество цветовых гамм, созданных другими членами сообщества.

Dribbble Search-by-color

Если хотите посмотреть, как другие дизайнеры применяют тот или иной цвет в своих проектах, перейдите по адресу dribbble.com/colors и выберите нужный оттенок.

Material Design

Гайдлайн от Material Design предлагает отличную цветовую гамму, которую вы можете использовать для иллюстраций или выбора брендовых цветов. Все цвета, которые она охватывает, подобраны так, что будут гармонировать друг с другом в любых сочетаниях.

Colorzilla

Colorzilla — расширение для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, которое включает целую кучу инструментов для работы с цветом, включая пипетку с возможностью захвата цвета, генератор градиентов CSS и функцию просмотра палитр.

Coolors.co

Coolors.co — мощный инструмент для построения палитры из нескольких цветов. Вы можете просто закрепить нужный цвет и нажать на пробел, чтобы получить новую гамму. Что особенно здорово, здесь вы не ограничены единственным вариантом — можно создавать разные палитры, меняя параметры на старте.

Мне особенно нравится делать палитры при помощи фотографий. Данный инструмент позволяет загружать фото и выстраивать палитру из цветов, которые на нем присутствуют.

Симулятор дальтонизма в Adobe Photoshop

Photoshop позволяет проверить, насколько ваш дизайн универсально доступен. Достаточно перейти на вкладку View > Proof Setup и выбрать интересующий ваш тип (Protanopia type или Deuteranopia type).

NoCoffee Vision Simulator for Chrome

Чтобы удостовериться, что ваш дизайн доступен для всех, неплохо бы на себе испытать дальтонизм в процессе проектирования. NoCoffee Vision Simulator обеспечивает возможность создать для любого интерфейса симуляцию, показывающую, как она выглядит для людей с цветовой слепотой или слабым зрением. Например, применив фильтр «Deuteranopia» во вкладке «Color Deficiency», вы увидите веб-сайт в тонах серого. Это поможет вам адаптировать интерфейс под потребности людей, у которых проблемы с глазами.

Цвет — это один из самых мощных инструментов в арсенале дизайнере, но и освоить его непросто. Надеюсь, правила, которые я перечислил, пригодятся новчикам, чтобы заложить базу. Следующий шаг — практика: ведь единственный способ набить руку в создании палитр — заниматься этим как можно больше.

|

Метки: author nanton интерфейсы дизайн мобильных приложений графический дизайн веб-дизайн блог компании everyday tools теория цвета цветовая схема цветовая палитра дизайн интерфейсов |

[Перевод] Почему изменения в новом Phoenix 1.3 так важны |

Phoenix Framework всегда был классным. Но он никогда не был таким классным, как с новым релизом 1.3 (который сейчас находится в стадии RC2).

Произошло много значительных изменений. Крис МакКорд написал полный путеводитель по изменениям. Так же доступна его речь с LonestarElixir, где он подробно рассказывает про ключевые моменты. Вдохновленный его трудами, в своей статье я постараюсь рассказать вам про самые важные изменения в проекте Phoenix.

Давайте начнем!

Перевод выполнен самим автором оригинальной статьи Никитой Соболевым.

Существующие проблемы

Phoenix – новый фреймворк. И, естественно, у него есть некоторые проблемы. Основная команда работала очень старательно, чтобы решить некоторые из самых важных. Итак, каковы эти проблемы?

Директория web — чистая магия

При работе над проектом с использованием Phoenix у вас есть два места для исходного кода: lib/ и web/. Концепция такова:

- Поместите всю свою бизнес-логику и утилиты внутрь

lib/. - Поместите всё, что связано с вашим веб-интерфейсом (контроллеры, представления, шаблоны) внутрь веб-каталога

web/.

Но понятно ли это разработчикам? Я так не думаю.

Откуда появился этот веб-каталог? Это особенность Phoenix? Или другие фреймворки тоже используют его? Должен ли я использовать lib/ с Phoenix-проектами или он зарезервирован для некоторой глубинной магии? Все эти вопросы появились у меня после моей первой встречи с Phoenix.

До версии 1.2 только директория web/ автоматически перезагружалась. Итак, зачем мне создавать какие-либо файлы внутри lib/ и перезапускать сервер, когда я могу поместить их где-то внутри web/ для быстрой перезагрузки?

Это приводит нас к еще более важным вопросам: относятся ли мои файлы-модели (назовем их моделями в этом конкретном контексте) к web-части приложения или к основной логике? Можно ли разделить логику на разные домены или приложения (например, как в Django)?

Эти вопросы остаются без ответа.

Бизнес-логика в контроллерах

Более того, код шаблона, который идет в Phoenix, предполагает другой способ. Можно получить следующий код в новом проекте:

defmodule Example.UserController do

use Example.Web, :controller

# ...

def update(conn, %{"id" => id, "user" => user_params}) do

user = Repo.get!(User, id)

changeset = User.changeset(user, user_params)

case Repo.update(changeset) do

{:ok, user} ->

render(conn, Example.UserView, "show.json", user: user)

{:error, changeset} ->

conn

|> put_status(:unprocessable_entity)

|> render(Example.ChangesetView, "error.json", changeset: changeset)

end

end