Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Создание приложений с использованием Firebird, jOOQ и Spring MVC |

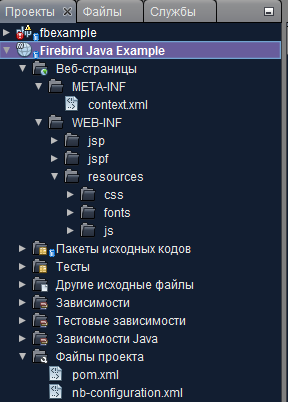

Для упрощения разработки вы можете воспользоваться одной из распространённых IDE для Java (NetBeans, IntelliJ IDEA, Eclipse, JDeveloper или др.). Лично я использовал NetBeans. Для тестирования и отладки нам так же потребуется установить один и веб-серверов или серверов приложения (Apache Tomcat или Glass Fish) Создаём проект на основе шаблона Maven проекта веб-приложения.

После создания проекта на основе шаблона необходимо преобразовать его структуру папок так чтобы она была корректной для MVC Spring 4. Если проект создавался в среде NetBeans 8.2, то необходимо выполнить следующие шаги:

- Удалить файл index.html

- Создать папку WEB-INF внутри папки Web Pages

- Внутри папки WEB-INF создать папки jsp, jspf и resources

- Внутри папки resources создаём папки js и CSS

- Внутри папки jsp создаём файл index.jsp

После наших манипуляций структура папок должна выглядеть следующим образом.

В папке WEB-INF/jsp будут размещаться jsp странице, а в папке jspf части страниц, которые будут подключены в другие странице с помощью инструкции

Папка resource предназначена для размещения статических веб ресурсов. В папке WEB-INF/resources/css будут размещаться файлы каскадных таблиц стилей, в папке WEB-INF/resources/fonts – файлы шрифтов, в папке WEB-INF/resources/js – файлы JavaScript и сторонние JavaScript библиотеки.

Теперь поправим файл pom.xml и пропишем в него общие свойства приложения, зависимости от пакетов библиотек (Spring MVC, Jaybird, JDBC пул, JOOQ) и свойства JDBC подключения.

4.0.0

ru.ibase

fbjavaex

1.0-SNAPSHOT

war

Firebird Java Example

${project.build.directory}/endorsed

UTF-8

4.3.4.RELEASE

1.2

3.0.1

jdbc:firebirdsql://localhost:3050/examples

org.firebirdsql.jdbc.FBDriver

SYSDBA

masterkey

javax

javaee-web-api

7.0

provided

javax.servlet

javax.servlet-api

${javax.servlet.version}

provided

jstl

jstl

${jstl.version}

com.fasterxml.jackson.core

jackson-core

2.8.5

com.fasterxml.jackson.core

jackson-annotations

2.8.5

com.fasterxml.jackson.core

jackson-databind

2.8.5

org.springframework

spring-core

${spring.version}

org.springframework

spring-web

${spring.version}

org.springframework

spring-webmvc

${spring.version}

org.springframework

spring-context

${spring.version}

org.springframework

spring-jdbc

${spring.version}

org.firebirdsql.jdbc

jaybird-jdk18

3.0.0

commons-dbcp

commons-dbcp

1.4

org.jooq

jooq

3.9.2

org.jooq

jooq-meta

3.9.2

org.jooq

jooq-codegen

3.9.2

junit

junit

4.11

jar

test

org.springframework

spring-test

${spring.version}

test

org.apache.maven.plugins

maven-compiler-plugin

3.1

1.7

1.7

${endorsed.dir}

org.apache.maven.plugins

maven-war-plugin

2.3

false

org.apache.maven.plugins

maven-dependency-plugin

2.6

validate

copy

${endorsed.dir}

true

javax

javaee-endorsed-api

7.0

jar

После того как вы прописали все необходимые зависимости, желательно перезагрузить POM, чтобы загрузить все необходимые библиотеки. Если этого не сделать, то в процессе работы с проектом могут возникать ошибки. В NetBeans это делается следующим образом

Мне не очень нравится конфигурирование через xml, поэтому я буду работать через классы конфигурации Java.

package ru.ibase.fbjavaex.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;

import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;

import org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver;

import org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter;

import org.springframework.http.converter.HttpMessageConverter;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;

import java.util.List;

@Configuration

@ComponentScan("ru.ibase.fbjavaex")

@EnableWebMvc

public class WebAppConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

@Override

public void configureMessageConverters(List> httpMessageConverters) {

MappingJackson2HttpMessageConverter jsonConverter = new MappingJackson2HttpMessageConverter();

ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

objectMapper.configure(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS, false);

jsonConverter.setObjectMapper(objectMapper);

httpMessageConverters.add(jsonConverter);

}

@Bean

public UrlBasedViewResolver setupViewResolver() {

UrlBasedViewResolver resolver = new UrlBasedViewResolver();

resolver.setPrefix("/WEB-INF/jsp/");

resolver.setSuffix(".jsp");

resolver.setViewClass(JstlView.class);

return resolver;

}

@Override

public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {

registry.addResourceHandler("/resources/**").addResourceLocations("/WEB-INF/resources/");

}

}

В данном конфигурационном классе мы задаём место поиска веб ресурсов и JSP представлений. Метод configureMessageConverters устанавливает, что дата должна сериализоваться в строковое представление (по умолчанию сериализуется в числовом представлении как timestamp).

Теперь избавимся от файла Web.xml вместо него создадим файл WebInitializer.java.

package ru.ibase.fbjavaex.config;

import javax.servlet.ServletContext;

import javax.servlet.ServletException;

import javax.servlet.ServletRegistration.Dynamic;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;

import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;

import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class WebInitializer implements WebApplicationInitializer {

@Override

public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {

AnnotationConfigWebApplicationContext ctx = new AnnotationConfigWebApplicationContext();

ctx.register(WebAppConfig.class);

ctx.setServletContext(servletContext);

Dynamic servlet = servletContext.addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(ctx));

servlet.addMapping("/");

servlet.setLoadOnStartup(1);

}

}

Осталось сконфигурировать IoC контейнеры для внедрения зависимостей. К этому шагу мы вернёмся позже, а сейчас перейдём к генерации классов для работы с базой данных через jOOQ.

Генерации классов для работы с базой данных через jOOQ

Работу с базой данных будем вести с помощью библиотеки jOOQ. jOOQ позволяет строить SQL запросы из объектов jOOQ и кода (наподобие LINQ). jOOQ имеет более тесную интеграцию с базой данных, чем ORM, поэтому кроме простых CRUD SQL запросов используемых в Active Record, позволяет использовать дополнительные возможности. Например, jOOQ умеет работать с хранимыми процедурами и функциями, последовательностями, использовать оконные функции и другие, специфичные для определённой СУБД, возможности. Полная документация по работе с jOOQ находится по ссылке.

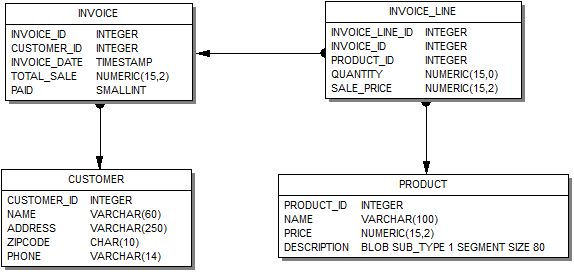

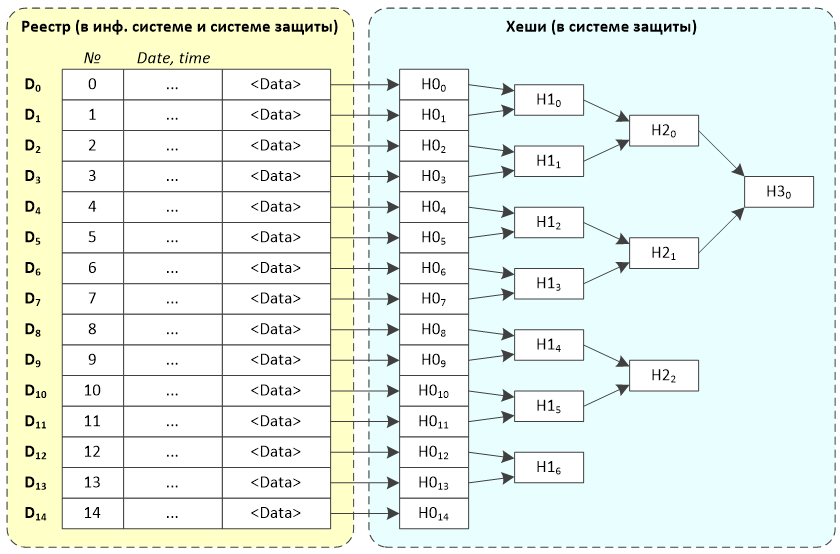

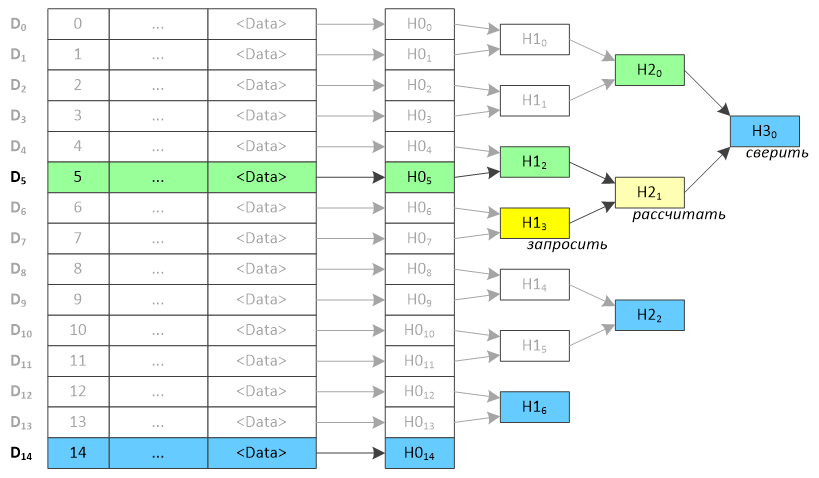

Классы jOOQ для работы с базой данных генерируются на основе схемы базы данных. Наше приложение будет работать с базой данных, модель которой представлена на рисунке ниже.

Помимо таблиц, наша база данных содержит также хранимые процедуры и последовательности. В конце данной статьи приведена ссылка на скрипт создания базы данных.

| Внимание! Эта модель является просто примером. Ваша предметная область может быть сложнее, или полностью другой. Модель, используемая в этой статье, максимально упрощена для того, чтобы не загромождать описание работы с компонентами описанием создания и модификации модели данных. |

Для генерации классов jOOQ, работающих с нашей БД, необходимо скачать следующие бинарные файлы по ссылке или через maven репозиторий:

- jooq-3.9.2.jar

Главная библиотека, которая включается в наше приложение для работы с jOOQ. - jooq-meta-3.9.2.jar

Утилита, которая включается в вашу сборку для навигации по схеме базы данных через сгенерированные объекты. - jooq-codegen-3.9.2.jar

Утилита, которая включается в вашу сборку для генерации схемы базы данных.

Кроме того для подключения к БД Firebird через JDBC вам потребуется скачать драйвер jaybird-full-3.0.0.jar.

Теперь надо создать файл конфигурации example.xml, который будет использован для генерации классов схемы БД.

org.firebirdsql.jdbc.FBDriver

jdbc:firebirdsql://localhost:3050/examples

SYSDBA

masterkey

charSet

utf-8

org.jooq.util.JavaGenerator

org.jooq.util.firebird.FirebirdDatabase

.*

RDB\$.*

| MON\$.*

| SEC\$.*

ru.ibase.fbjavaex.exampledb

e:/OpenServer/domains/localhost/fbjavaex/src/main/java/

Теперь переходим в командную строку и выполняем следующую команду:

java -cp jooq-3.9.2.jar;jooq-meta-3.9.2.jar;jooq-codegen-3.9.2.jar;jaybird-full-3.0.0.jar;. org.jooq.util.GenerationTool example.xml

Данная команда создаст необходимые классы и позволит писать на языке Java запросы к объектам БД. Подробнее с процессом генерации классов вы можете ознакомиться по ссылке Code generation.

Конфигурация IoC контейнеров

В Spring внедрение зависимостей (Dependency Injection (DI)) осуществляется через Spring IoC (Inversion of Control) контейнер. Внедрение зависимостей, является процессом, согласно которому объекты определяют свои зависимости, т.е. объекты, с которыми они работают, через аргументы конструктора/фабричного метода или свойства, которые были установлены или возвращены фабричным методом. Затем контейнер inject(далее «внедряет») эти зависимости при создании бина. Подробнее о внедрении зависимостей вы можете ознакомиться в главе The IoC container.

Я не сторонник xml конфигурации, поэтому мы будем использовать подход на основе аннотаций и Java-конфигурации. Основными признаками и частями Java-конфигурации IoC контейнера являются классы с аннотацией @Configuration и методы с аннотацией Bean. Аннотация Bean используется для указания того, что метод создает, настраивает и инициализирует новый объект, управляемый Spring IoC контейнером. Такие методы можно использовать как в классах с аннотацией @Configuration. Наш IoC контейнер будет возвращать пул подключений, менеджер транзакций, транслятор исключений (преобразует исключения SQLException в специфичные для Spring исключения DataAccessException), DSL контекст (стартовая точка, для построения всех запросов используя Fluent API), а также менеджеры для реализации бизнес логики и гриды для отображения данных.

/**

* Конфигурация IoC контейнера

* для осуществления внедрения зависимостей.

*/

package ru.ibase.fbjavaex.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import javax.sql.DataSource;

import org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource;

import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;

import org.springframework.jdbc.datasource.TransactionAwareDataSourceProxy;

import org.jooq.impl.DataSourceConnectionProvider;

import org.jooq.DSLContext;

import org.jooq.impl.DefaultDSLContext;

import org.jooq.impl.DefaultConfiguration;

import org.jooq.SQLDialect;

import org.jooq.impl.DefaultExecuteListenerProvider;

import ru.ibase.fbjavaex.exception.ExceptionTranslator;

import ru.ibase.fbjavaex.managers.*;

import ru.ibase.fbjavaex.jqgrid.*;

/**

* Конфигурационный класс Spring IoC контейнера

*/

@Configuration

public class JooqConfig {

/**

* Возвращает пул коннектов

*

* @return

*/

@Bean(name = "dataSource")

public DataSource getDataSource() {

BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();

// определяем конфигурацию подключения

dataSource.setUrl("jdbc:firebirdsql://localhost:3050/examples");

dataSource.setDriverClassName("org.firebirdsql.jdbc.FBDriver");

dataSource.setUsername("SYSDBA");

dataSource.setPassword("masterkey");

dataSource.setConnectionProperties("charSet=utf-8");

return dataSource;

}

/**

* Возращает менеджер транзакций

*

* @return

*/

@Bean(name = "transactionManager")

public DataSourceTransactionManager getTransactionManager() {

return new DataSourceTransactionManager(getDataSource());

}

@Bean(name = "transactionAwareDataSource")

public TransactionAwareDataSourceProxy getTransactionAwareDataSource() {

return new TransactionAwareDataSourceProxy(getDataSource());

}

/**

* Возвращает провайдер подключений

*

* @return

*/

@Bean(name = "connectionProvider")

public DataSourceConnectionProvider getConnectionProvider() {

return new DataSourceConnectionProvider(getTransactionAwareDataSource());

}

/**

* Возвращает транслятор исключений

*

* @return

*/

@Bean(name = "exceptionTranslator")

public ExceptionTranslator getExceptionTranslator() {

return new ExceptionTranslator();

}

/**

* Возвращает конфигурацию DSL контекста

*

* @return

*/

@Bean(name = "dslConfig")

public org.jooq.Configuration getDslConfig() {

DefaultConfiguration config = new DefaultConfiguration();

// используем диалект SQL СУБД Firebird

config.setSQLDialect(SQLDialect.FIREBIRD);

config.setConnectionProvider(getConnectionProvider());

DefaultExecuteListenerProvider listenerProvider = new DefaultExecuteListenerProvider(getExceptionTranslator());

config.setExecuteListenerProvider(listenerProvider);

return config;

}

/**

* Возвращает DSL контекст

*

* @return

*/

@Bean(name = "dsl")

public DSLContext getDsl() {

org.jooq.Configuration config = this.getDslConfig();

return new DefaultDSLContext(config);

}

/**

* Возвращает менеджер заказчиков

*

* @return

*/

@Bean(name = "customerManager")

public CustomerManager getCustomerManager() {

return new CustomerManager();

}

/**

* Возвращает грид с заказчиками

*

* @return

*/

@Bean(name = "customerGrid")

public JqGridCustomer getCustomerGrid() {

return new JqGridCustomer();

}

/**

* Возвращает менеджер продуктов

*

* @return

*/

@Bean(name = "productManager")

public ProductManager getProductManager() {

return new ProductManager();

}

/**

* Возвращает грид с товарами

*

* @return

*/

@Bean(name = "productGrid")

public JqGridProduct getProductGrid() {

return new JqGridProduct();

}

/**

* Возвращает менеджер счёт фактур

*

* @return

*/

@Bean(name = "invoiceManager")

public InvoiceManager getInvoiceManager() {

return new InvoiceManager();

}

/**

* Возвращает грид с заголовками счёт фактур

*

* @return

*/

@Bean(name = "invoiceGrid")

public JqGridInvoice getInvoiceGrid() {

return new JqGridInvoice();

}

/**

* Возвращает грид с позициями счёт фактуры

*

* @return

*/

@Bean(name = "invoiceLineGrid")

public JqGridInvoiceLine getInvoiceLineGrid() {

return new JqGridInvoiceLine();

}

/**

* Возвращает рабочий период

*

* @return

*/

@Bean(name = "workingPeriod")

public WorkingPeriod getWorkingPeriod() {

return new WorkingPeriod();

}

}

Построение SQL запросов используя jOOQ

Прежде чем рассматривать реализацию менеджеров и сеток (grids) расскажем, как работать с базой данных через jOOQ. Здесь будут изложены лишь краткие сведения о построении запросов, полную документацию по этому вопросу вы можете найти в главе sql-building документации jOOQ.

Класс org.jooq.impl.DSL является основным классом, от которого вы будете создавать все объекты jOOQ. Он выступает в роли статической фабрики для табличных выражений, выражений столбцов (или полей), условных выражений и многих других частей запроса.

DSLContext ссылается на объект org.jooq.Configuration, который настраивает поведение jOOQ, при выполнении запросов. В отличие от статического DSL, DSLContext позволяет создавать SQL-операторы, которые уже «настроены» и готовы к выполнению. В нашем приложении DSLContext создаётся в классе конфигурации JooqConfig в методе getDsl. Конфигурация для DSLContext возвращается методом getDslConfig. В этом методе мы указали, что будем использовать диалект SQL СУБД Firebird, провайдер подключений (определяет, как мы получаем подключение через JDBC) и слушатель выполнения SQL запросов.

jOOQ поставляется с собственным DSL (или Domain Specific Language), который эмулирует SQL в Java. Это означает, что вы можете писать SQL-операторы почти так, как если бы Java изначально поддерживал их, примерно так же, как .NET в C# делает это с помощью LINQ к SQL.

jOOQ использует неформальную BNF нотацию, которая моделирует унифицированный SQL диалект, подходящий для большинства СУБД. В отличие от других, более простых фреймворков, которые используют «Fluent API» или «метод цепочек”, иерархия интерфейса BNF на основе jOOQ не позволяет плохой синтаксис запросов.

Давайте рассмотрим простой запрос на языке SQL

SELECT *

FROM author a

JOIN book b ON a.id = b.author_id

WHERE a.year_of_birth > 1920

AND a.first_name = 'Paulo'

ORDER BY b.title

В jOOQ он будет выглядеть следующим образом:

Result result =

dsl.select()

.from(AUTHOR.as("a"))

.join(BOOK.as("b")).on(a.ID.equal(b.AUTHOR_ID))

.where(a.YEAR_OF_BIRTH.greaterThan(1920)

.and(a.FIRST_NAME.equal("Paulo")))

.orderBy(b.TITLE)

.fetch();

Классы AUTHOR и BOOK, описывающие соответствующие таблицы должны быть сгенерированы заранее. Процесс генерации классов jOOQ по заданной схеме БД был описан выше.

В данном случае мы задали таблицам AUTHOR и BOOK алиас с помощью конструкции as. Без использования алиасов этот запрос выглядел бы следующим образом

Result result =

dsl.select()

.from(AUTHOR)

.join(BOOK).on(AUTHOR.ID.equal(BOOK.AUTHOR_ID))

.where(AUTHOR.YEAR_OF_BIRTH.greaterThan(1920)

.and(AUTHOR.FIRST_NAME.equal("Paulo")))

.orderBy(BOOK.TITLE)

.fetch();

Теперь посмотрим более сложный запрос с использованием агрегатных функций и группировки.

SELECT AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME, COUNT(*)

FROM AUTHOR

JOIN BOOK ON AUTHOR.ID = BOOK.AUTHOR_ID

WHERE BOOK.LANGUAGE = 'DE'

AND BOOK.PUBLISHED > '2008-01-01'

GROUP BY AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME

HAVING COUNT(*) > 5

ORDER BY AUTHOR.LAST_NAME ASC NULLS FIRST

OFFSET 1 ROWS

FETCH FIRST 2 ROWS ONLY

В jOOQ он будет выглядеть так:

dsl.select(AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME, count())

.from(AUTHOR)

.join(BOOK).on(BOOK.AUTHOR_ID.equal(AUTHOR.ID))

.where(BOOK.LANGUAGE.equal("DE"))

.and(BOOK.PUBLISHED.greaterThan("2008-01-01"))

.groupBy(AUTHOR.FIRST_NAME, AUTHOR.LAST_NAME)

.having(count().greaterThan(5))

.orderBy(AUTHOR.LAST_NAME.asc().nullsFirst())

.limit(2)

.offset(1)

.fetch();

Заметьте ограничение на количество возвращаемых записей, будет сгенерировано в соответствии с указанным диалектом SQL. В примере выше использовался диалект FIREIRD_3_0. Если бы был указан диалект FIREBIRD_2_5 или просто FIREBIRD, то использовалось бы предложение ROWS вместо OFSET … FETCH.

Вы можете собирать запрос по частям. Это позволяет менять его динамически, что можно использовать для изменения порядка сортировки или добавления дополнительных параметров фильтрации.

SelectFinalStep query = select.getQuery();

switch (searchOper) {

case "eq":

query.addConditions(PRODUCT.NAME.eq(searchString));

break;

case "bw":

query.addConditions(PRODUCT.NAME.startsWith(searchString));

break;

case "cn":

query.addConditions(PRODUCT.NAME.contains(searchString));

break;

}

switch (sOrd) {

case "asc":

query.addOrderBy(PRODUCT.NAME.asc());

break;

case "desc":

query.addOrderBy(PRODUCT.NAME.desc());

break;

}

return query.fetchMaps();

Именованные и неименованные параметры

По умолчанию каждый раз, когда вы используете в запросе литера строк, дат и чисел, а также подставляете внешние переменные, jOOQ делает привязку этой переменной или литерала через неименованные параметры. Например, следующее выражение на языке Java

dsl.select()

.from(BOOK)

.where(BOOK.ID.equal(5))

.and(BOOK.TITLE.equal("Animal Farm"))

.fetch();

Эквивалентно полной форме записи

dsl.select()

.from(BOOK)

.where(BOOK.ID.equal(val(5)))

.and(BOOK.TITLE.equal(val("Animal Farm")))

.fetch();

и преобразуется в sql запрос

SELECT *

FROM BOOK

WHERE BOOK.ID = ?

AND BOOK.TITLE = ?

Вам не нужно беспокоиться какой индекс у соответствующего параметра, значения автоматически будут привязаны к нужному параметру. Если нужно изменить значение параметра, то вы можете сделать это, выбрав нужный параметр по номеру индекса (индексация начинается с 1).

Select param = select.getParam("2");

Param.setValue("Animals as Leaders");

Другим способом присвоить параметру новое значение является вызов метода bind.

Query query1 =

dsl.select()

.from(AUTHOR)

.where(LAST_NAME.equal("Poe"));

query1.bind(1, "Orwell");

Кроме того, jOOQ поддерживает именованные параметры. В этом случае их надо явно создавать, используя org.jooq.Param.

// Create a query with a named parameter. You can then use that name for

// accessing the parameter again

Query query1 =

dsl.select()

.from(AUTHOR)

.where(LAST_NAME.equal(param("lastName", "Poe")));

Param query) {

switch (this.searchOper) {

case "eq":

// CUSTOMER.NAME = ?

query.addConditions(CUSTOMER.NAME.eq(this.searchString));

break;

case "bw":

// CUSTOMER.NAME STARTING WITH ?

query.addConditions(CUSTOMER.NAME.startsWith(this.searchString));

break;

case "cn":

// CUSTOMER.NAME CONTAINING ?

query.addConditions(CUSTOMER.NAME.contains(this.searchString));

break;

}

}

/**

* Возвращает общее количество записей

*

* @return

*/

@Override

public int getCountRecord() {

// запрос, возвращающий количество записей

SelectFinalStep query = select.getQuery();

// если мы осуществляем поиск, то добавляем условие поиска

if (this.searchFlag) {

makeSearchCondition(query);

}

// возарщаем количество

return (int) query.fetch().getValue(0, 0);

}

/**

* Возвращает записи грида

*

* @return

*/

@Override

public List> getRecords() {

// Базовый запрос на выборку

SelectFinalStep query = select.getQuery();

// если мы осуществляем поиск, то добавляем условие поиска

if (this.searchFlag) {

makeSearchCondition(query);

}

// задаём порядок сортировки

switch (this.sOrd) {

case "asc":

query.addOrderBy(CUSTOMER.NAME.asc());

break;

case "desc":

query.addOrderBy(CUSTOMER.NAME.desc());

break;

}

// ограничиваем количество записей

if (this.limit != 0) {

query.addLimit(this.limit);

}

// смещение

if (this.offset != 0) {

query.addOffset(this.offset);

}

// возвращаем массив карт

return query.fetchMaps();

}

}

Добавление, редактирование и удаление заказчика мы будем осуществлять через класс CustomerManager, который является своеобразным бизнес слоем между соответствующим контроллером и базой данных. Все операции в этом слое мы будем осуществлять в транзакции с уровнем изолированности Snapshot.

package ru.ibase.fbjavaex.managers;

import org.jooq.DSLContext;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;

import org.springframework.transaction.annotation.Isolation;

import static ru.ibase.fbjavaex.exampledb.Tables.CUSTOMER;

import static ru.ibase.fbjavaex.exampledb.Sequences.GEN_CUSTOMER_ID;

/**

* Менеджер заказчиков

*

* @author Simonov Denis

*/

public class CustomerManager {

@Autowired(required = true)

private DSLContext dsl;

/**

* Добавление заказчика

*

* @param name

* @param address

* @param zipcode

* @param phone

*/

@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, isolation = Isolation.REPEATABLE_READ)

public void create(String name, String address, String zipcode, String phone) {

if (zipcode != null) {

if (zipcode.trim().isEmpty()) {

zipcode = null;

}

}

int customerId = this.dsl.nextval(GEN_CUSTOMER_ID).intValue();

this.dsl

.insertInto(CUSTOMER,

CUSTOMER.CUSTOMER_ID,

CUSTOMER.NAME,

CUSTOMER.ADDRESS,

CUSTOMER.ZIPCODE,

CUSTOMER.PHONE)

.values(

customerId,

name,

address,

zipcode,

phone

)

.execute();

}

/**

* Редактирование заказчика

*

* @param customerId

* @param name

* @param address

* @param zipcode

* @param phone

*/

@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, isolation = Isolation.REPEATABLE_READ)

public void edit(int customerId, String name, String address, String zipcode, String phone) {

if (zipcode != null) {

if (zipcode.trim().isEmpty()) {

zipcode = null;

}

}

this.dsl.update(CUSTOMER)

.set(CUSTOMER.NAME, name)

.set(CUSTOMER.ADDRESS, address)

.set(CUSTOMER.ZIPCODE, zipcode)

.set(CUSTOMER.PHONE, phone)

.where(CUSTOMER.CUSTOMER_ID.eq(customerId))

.execute();

}

/**

* Удаление заказчика

*

* @param customerId

*/

@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED, isolation = Isolation.REPEATABLE_READ)

public void delete(int customerId) {

this.dsl.deleteFrom(CUSTOMER)

.where(CUSTOMER.CUSTOMER_ID.eq(customerId))

.execute();

}

}

Теперь перейдём к написанию контроллера. Классы контроллеров начинаются с аннотации Controller. Для определения действий контроллера необходимо добавить аннотацию @RequestMapping перед методом и указать в ней маршрут, по которому будет вызвано действие контроллера. Маршрут указывается в параметре value. В параметре method можно указать метод HTTP запроса (PUT, GET, POST, DELETE). Входной точкой нашего контроллера будет метод index, он отвечает за отображение JSP страницы (представления). Эта страница содержит разметку для отображения грида, панель инструментов и навигации.

Данные для отображения загружаются асинхронно компонентом jqGrid (маршрут /customer/getdata). С данным маршрутом связан метод getData. Метод содержит дополнительную аннотацию @ResponseBody, которая говорит о том, что наш метод возвращает объект для сериализации в один из форматов. В аннотации @RequestMapping задан параметр produces = MediaType.APPLICATION_JSON, что обозначает, что возвращаемый объект будет сериализован в формат JSON. Именно в этом методе мы работаем с классом JqGridCustomer описанном выше. Аннотация @RequestParam позволяет извлечь значение параметра из HTTP запроса. Данный метод класса работает с GET запросами. Параметр value в аннотации @RequestParam задаёт имя параметра HTTP запроса для извлечения. Параметр required задаёт, является ли параметр HTTP запроса обязательным. Параметр defaultValue задаёт значение по умолчанию, которое будет подставлено в случае отсутствия HHTP параметра.

Метод addCustomer предназначен для добавления нового заказчика. Он связан с маршрутом /customer/create, и в отличие от предыдущего метода работает с POST запросом. Метод возвращает {success: true} в случае успешного добавления, и объект с текстом ошибки в случае ошибки. Данный метод работает с классом бизнес слоя CustomerManager.

Метод editCustomer связан с маршрутом /customer/edit и предназначен для редактирования заказчика. Метод deleteCustomer связан с маршрутом /customer/delete и предназначен для удаления заказчика.

package ru.ibase.fbjavaex.controllers;

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

import org.springframework.stereotype.Controller;

import org.springframework.ui.ModelMap;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import javax.ws.rs.core.MediaType;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import ru.ibase.fbjavaex.managers.CustomerManager;

import ru.ibase.fbjavaex.jqgrid.JqGridCustomer;

import ru.ibase.fbjavaex.jqgrid.JqGridData;

/**

* Контроллер заказчиков

*

* @author Simonov Denis

*/

@Controller

public class CustomerController {

@Autowired(required = true)

private JqGridCustomer customerGrid;

@Autowired(required = true)

private CustomerManager customerManager;

/**

* Действие по умолчанию

* Возвращает имя JSP страницы (представления) для отображения

*

* @param map

* @return имя JSP шаблона

*/

@RequestMapping(value = "/customer/", method = RequestMethod.GET)

public String index(ModelMap map) {

return "customer";

}

/**

* Возвращает данные в формате JSON для jqGrid

*

* @param rows количество строк на страницу

* @param page номер страницы

* @param sIdx поле для сортировки

* @param sOrd порядок сортировки

* @param search должен ли осуществляться поиск

* @param searchField поле поиска

* @param searchString значение поиска

* @param searchOper операция поиска

* @return JSON для jqGrid

*/

@RequestMapping(value = "/customer/getdata",

method = RequestMethod.GET,

produces = MediaType.APPLICATION_JSON)

@ResponseBody

public JqGridData getData(

// количество записей на странице

@RequestParam(value = "rows", required = false, defaultValue = "20") int rows,

// номер текущей страницы

@RequestParam(value = "page", required = false, defaultValue = "1") int page,

// поле для сортировки

@RequestParam(value = "sidx", required = false, defaultValue = "") String sIdx,

// направление сортировки

@RequestParam(value = "sord", required = false, defaultValue = "asc") String sOrd,

// осуществляется ли поиск

@RequestParam(value = "_search", required = false, defaultValue = "false") Boolean search,

// поле поиска

@RequestParam(value = "searchField", required = false, defaultValue = "") String searchField,

// значение поиска

@RequestParam(value = "searchString", required = false, defaultValue = "") String searchString,

// операция поиска

@RequestParam(value = "searchOper", required = false, defaultValue = "") String searchOper,

// фильтр

@RequestParam(value="filters", required=false, defaultValue="") String filters) {

customerGrid.setLimit(rows);

customerGrid.setPageNo(page);

customerGrid.setOrderBy(sIdx, sOrd);

if (search) {

customerGrid.setSearchCondition(searchField, searchString, searchOper);

}

return customerGrid.getJqGridData();

}

@RequestMapping(value = "/customer/create",

method = RequestMethod.POST,

produces = MediaType.APPLICATION_JSON)

@ResponseBody

public Map addCustomer(

@RequestParam(value = "NAME", required = true, defaultValue = "") String name,

@RequestParam(value = "ADDRESS", required = false, defaultValue = "") String address,

@RequestParam(value = "ZIPCODE", required = false, defaultValue = "") String zipcode,

@RequestParam(value = "PHONE", required = false, defaultValue = "") String phone) {

Map map = new HashMap<>();

try {

customerManager.create(name, address, zipcode, phone);

map.put("success", true);

} catch (Exception ex) {

map.put("error", ex.getMessage());

}

return map;

}

@RequestMapping(value = "/customer/edit",

method = RequestMethod.POST,

produces = MediaType.APPLICATION_JSON)

@ResponseBody

public Map editCustomer(

@RequestParam(value = "CUSTOMER_ID", required = true, defaultValue = "0") int customerId,

@RequestParam(value = "NAME", required = true, defaultValue = "") String name,

@RequestParam(value = "ADDRESS", required = false, defaultValue = "") String address,

@RequestParam(value = "ZIPCODE", required = false, defaultValue = "") String zipcode,

@RequestParam(value = "PHONE", required = false, defaultValue = "") String phone) {

Map map = new HashMap<>();

try {

customerManager.edit(customerId, name, address, zipcode, phone);

map.put("success", true);

} catch (Exception ex) {

map.put("error", ex.getMessage());

}

return map;

}

@RequestMapping(value = "/customer/delete",

method = RequestMethod.POST,

produces = MediaType.APPLICATION_JSON)

@ResponseBody

public Map deleteCustomer(

@RequestParam(value = "CUSTOMER_ID", required = true, defaultValue = "0") int customerId) {

Map map = new HashMap<>();

try {

customerManager.delete(customerId);

map.put("success", true);

} catch (Exception ex) {

map.put("error", ex.getMessage());

}

return map;

}

}

JSP страница для отображения справочника заказчиков не содержит ничего особенного: разметку с основными частями страницы, таблицу для отображения грида и блок для отображения панели навигации. JSP шаблоны не очень продвинутое средство, при желании вы можете заменить их на другие системы шаблонов, которые поддерживают наследование. В файле ../jspf/head.jspf содержатся общие скрипты и стили для всех страниц сайта, а файл ../jspf/menu.jspf главное меню сайта. Мы не будем приводить их код, он довольно простой и при желании вы можете посмотреть его в исходных кодах проекта.

Customers

Основная логика на стороне клиента сосредоточена в JavaScript модуле /resources/js/jqGridCustomer.js

var JqGridCustomer = (function ($) {

return function (options) {

var jqGridCustomer = {

dbGrid: null,

// опции

options: $.extend({

baseAddress: null,

showEditorPanel: true

}, options),

// возвращает модель

getColModel: function () {

return [

{

label: 'Id', // подпись

name: 'CUSTOMER_ID', // имя поля

key: true, // признак ключевого поля

hidden: true // скрыт

},

{

label: 'Name', // подпись поля

name: 'NAME', // имя поля

width: 240, // ширина

sortable: true, // разрешена сортировка

editable: true, // разрешено редактирование

edittype: "text", // тип поля в редакторе

search: true, // разрешён поиск

searchoptions: {

sopt: ['eq', 'bw', 'cn'] // разрешённые операторы поиска

},

editoptions: {size: 30, maxlength: 60}, // размер и максимальная длина для поля ввода

editrules: {required: true} // говорит о том, что поле обязательное

},

{

label: 'Address',

name: 'ADDRESS',

width: 300,

sortable: false, // запрещаем сортировку

editable: true, // редактируемое

search: false, // запрещаем поиск

edittype: "textarea", // мемо поле

editoptions: {maxlength: 250, cols: 30, rows: 4}

},

{

label: 'Zip Code',

name: 'ZIPCODE',

width: 30,

sortable: false,

editable: true,

search: false,

edittype: "text",

editoptions: {size: 30, maxlength: 10}

},

{

label: 'Phone',

name: 'PHONE',

width: 80,

sortable: false,

editable: true,

search: false,

edittype: "text",

editoptions: {size: 30, maxlength: 14}

}

];

},

// инициализация грида

initGrid: function () {

// url для получения данных

var url = jqGridCustomer.options.baseAddress + '/customer/getdata';

jqGridCustomer.dbGrid = $("#jqGridCustomer").jqGrid({

url: url,

datatype: "json", // формат получения данных

mtype: "GET", // тип http запроса

colModel: jqGridCustomer.getColModel(),

rowNum: 500, // число отображаемых строк

loadonce: false, // загрузка только один раз

sortname: 'NAME', // сортировка по умолчанию по столбцу NAME

sortorder: "asc", // порядок сортировки

width: window.innerWidth - 80, // ширина грида

height: 500, // высота грида

viewrecords: true, // отображать количество записей

guiStyle: "bootstrap",

iconSet: "fontAwesome",

caption: "Customers", // подпись к гриду

// элемент для отображения навигации

pager: 'jqPagerCustomer'

});

},

// опции редактирования

getEditOptions: function () {

return {

url: jqGridCustomer.options.baseAddress + '/customer/edit',

reloadAfterSubmit: true,

closeOnEscape: true,

closeAfterEdit: true,

drag: true,

width: 400,

afterSubmit: jqGridCustomer.afterSubmit,

editData: {

// дополнительно к значениям из формы передаём ключевое поле

CUSTOMER_ID: function () {

// получаем текущую строку

var selectedRow = jqGridCustomer.dbGrid.getGridParam("selrow");

// получаем значение интересующего нас поля

var value = jqGridCustomer.dbGrid.getCell(selectedRow, 'CUSTOMER_ID');

return value;

}

}

};

},

// опции добавления

getAddOptions: function () {

return {

url: jqGridCustomer.options.baseAddress + '/customer/create',

reloadAfterSubmit: true,

closeOnEscape: true,

closeAfterAdd: true,

drag: true,

width: 400,

afterSubmit: jqGridCustomer.afterSubmit

};

},

// опции удаления

getDeleteOptions: function () {

return {

url: jqGridCustomer.options.baseAddress + '/customer/delete',

reloadAfterSubmit: true,

closeOnEscape: true,

closeAfterDelete: true,

drag: true,

msg: "Удалить выделенного заказчика?",

afterSubmit: jqGridCustomer.afterSubmit,

delData: {

// передаём ключевое поле

CUSTOMER_ID: function () {

var selectedRow = jqGridCustomer.dbGrid.getGridParam("selrow");

var value = jqGridCustomer.dbGrid.getCell(selectedRow, 'CUSTOMER_ID');

return value;

}

}

};

},

// инициализация панели навигации вместе с диалогами редактирования

initPagerWithEditors: function () {

jqGridCustomer.dbGrid.jqGrid('navGrid', '#jqPagerCustomer',

{

// кнопки

search: true, // поиск

add: true, // добавление

edit: true, // редактирование

del: true, // удаление

view: true, // просмотр записи

refresh: true, // обновление

// подписи кнопок

searchtext: "Поиск",

addtext: "Добавить",

edittext: "Изменить",

deltext: "Удалить",

viewtext: "Смотреть",

viewtitle: "Выбранная запись",

refreshtext: "Обновить"

},

jqGridCustomer.getEditOptions(),

jqGridCustomer.getAddOptions(),

jqGridCustomer.getDeleteOptions()

);

},

// инициализация панели навигации вместе без диалогов редактирования

initPagerWithoutEditors: function () {

jqGridCustomer.dbGrid.jqGrid('navGrid', '#jqPagerCustomer',

{

// кнопки

search: true, // поиск

add: false, // добавление

edit: false, // редактирование

del: false, // удаление

view: false, // просмотр записи

refresh: true, // обновление

// подписи кнопок

searchtext: "Поиск",

viewtext: "Смотреть",

viewtitle: "Выбранная запись",

refreshtext: "Обновить"

}

);

},

// инициализация панели навигации

initPager: function () {

if (jqGridCustomer.options.showEditorPanel) {

jqGridCustomer.initPagerWithEditors();

} else {

jqGridCustomer.initPagerWithoutEditors();

}

},

// инициализация

init: function () {

jqGridCustomer.initGrid();

jqGridCustomer.initPager();

},

// обработчик результатов обработки форм (операций)

afterSubmit: function (response, postdata) {

var responseData = response.responseJSON;

// проверяем результат на наличие сообщений об ошибках

if (responseData.hasOwnProperty("error")) {

if (responseData.error.length) {

return [false, responseData.error];

}

} else {

// если не была возвращена ошибка обновляем грид

$(this).jqGrid(

'setGridParam',

{

datatype: 'json'

}

).trigger('reloadGrid');

}

return [true, "", 0];

}

};

jqGridCustomer.init();

return jqGridCustomer;

};

})(jQuery);

Сетка jqGrid создаётся в методе initGrid и привязывается к html элементу с идентификатором jqGridCustomer. Описание столбцов (колонок) грида возвращается методом getColModel. Каждый столбец в jqGrid имеет достаточно много возможных свойств. В исходном коде присутствуют комментарии, объясняющие свойства столбцов. Подробнее о конфигурировании модели столбцов jqGrid вы можете прочитать в документации проекта jqGrid в разделе ColModel API.

Панель навигации может быть создана с кнопками редактирования или без них (методы initPagerWithEditors и initPagerWithoutEditors соответственно). Конструктор панели прикрепляет её к элементу с идентификатором jqPagerCustomer. Опции создания панели навигации описаны в разделе Navigator документации jqGrid.

Функции getEditOptions, getAddOptions, getDeleteOptions возвращают опции диалогов редактирования, добавления и удаления соответственно. Свойство url указывает, по какому адресу будут отправлены данные после нажатия кнопки OK в диалоге. Свойство afterSubmit – событие, происходящее после отправки данных на сервер и получения ответа от него. В методе afterSubmit проверяется, не вернул ли наш контроллер ошибку. Если ошибки не было, то производится обновление грида, в противном случае ошибка сообщается пользователю. Обратите внимание на свойство editData. Оно позволяет задать значения дополнительных полей, которые не участвуют в диалоге редактирования. Дело в том, что диалоги редактирования не включают в себя значение скрытых полей, а отображать автоматически генерируемые ключи не сильно хочется.

Создание журналов

В отличие от справочников журналы содержат довольно большое количество записей и являются часто пополняемыми. Большинство журналов содержат поле с датой создания документа. Чтобы уменьшить количество выбираемых данных обычно принято вводить такое понятие как рабочий период для того, чтобы уменьшить объём данных передаваемый на клиента. Рабочий период – это диапазон дат, внутри которого требуются рабочие документы. Рабочий период описывается классом WorkingPeriod. Этот класс создаётся через бин workingPeriod в классе конфигурации ru.ibase.fbjavaex.config.JooqConfig.

package ru.ibase.fbjavaex.config;

import java.sql.Timestamp;

import java.time.LocalDateTime;

/**

* Рабочий период

*

* @author Simonov Denis

*/

public class WorkingPeriod {

private Timestamp beginDate;

private Timestamp endDate;

/**

* Конструктор

*/

WorkingPeriod() {

// в реальных приложениях вычисляется от текущей даты

this.beginDate = Timestamp.valueOf("2015-06-01 00:00:00");

this.endDate = Timestamp.valueOf(LocalDateTime.now().plusDays(1));

}

/**

* Возвращает дату начала рабочего периода

*

* @return

*/

public Timestamp getBeginDate() {

return this.beginDate;

}

/**

* Возвращает дату окончания рабочего периода

*

* @return

*/

public Timestamp getEndDate() {

return this.endDate;

}

/**

* Установка даты начала рабочего периода

*

* @param value

*/

public void setBeginDate(Timestamp value) {

this.beginDate = value;

}

/**

* Установка даты окончания рабочего периода

*

* @param value

*/

public void setEndDate(Timestamp value) {

this.endDate = value;

}

/**

* Установка рабочего периода

*

* @param beginDate

* @param endDate

*/

public void setRangeDate(Timestamp beginDate, Timestamp endDate) {

this.beginDate = beginDate;

this.endDate = endDate;

}

}

В нашем приложении будет один журнал «Счёт-фактуры». Счёт-фактура – состоит из заголовка, где описываются общие атрибуты (номер, дата, заказчик …), и позиций счёт-фактуры (наименование товара, количество, стоимостью и т.д.). Шапка счёт-фактуру отображается в основной сетке, а позиции могут быть просмотрены в детализирующей сетке, которая раскрывается по щелчку по значку «+» на нужном документе.

Реализуем класс для просмотра шапок счёт-фактуры через jqGrid, он будет наследоваться от нашего абстрактного класса ru.ibase.fbjavaex.jqgrid.JqGrid, описанного выше. В нём имеется возможность поиска наименованию заказчика и дате счёта. Кроме того данный класс поддерживает сортировку по дате в обоих направлениях.

package ru.ibase.fbjavaex.jqgrid;

import java.sql.*;

import org.jooq.*;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import ru.ibase.fbjavaex.config.WorkingPeriod;

import static ru.ibase.fbjavaex.exampledb.Tables.INVOICE;

import static ru.ibase.fbjavaex.exampledb.Tables.CUSTOMER;

/**

* Обработчик грида для журнала счёт-фактур

*

* @author Simonov Denis

*/

public class JqGridInvoice extends JqGrid {

@Autowired(required = true)

private WorkingPeriod workingPeriod;

/**

* Добавление условия поиска

*

* @param query

*/

private void makeSearchCondition(SelectQuery select

= dsl.selectCount()

.from(INVOICE)

.where(INVOICE.INVOICE_DATE.between(this.workingPeriod.getBeginDate(), this.workingPeriod.getEndDate()));

SelectQuery select

= dsl.select(

INVOICE.INVOICE_ID,

INVOICE.CUSTOMER_ID,

CUSTOMER.NAME.as("CUSTOMER_NAME"),

INVOICE.INVOICE_DATE,

INVOICE.PAID,

INVOICE.TOTAL_SALE)

.from(INVOICE)

.innerJoin(CUSTOMER).on(CUSTOMER.CUSTOMER_ID.eq(INVOICE.CUSTOMER_ID))

.where(INVOICE.INVOICE_DATE.between(this.workingPeriod.getBeginDate(), this.workingPeriod.getEndDate()));

SelectQuery select

= dsl.selectCount()

.from(INVOICE_LINE)

.where(INVOICE_LINE.INVOICE_ID.eq(this.invoiceId));

SelectQuery select

= dsl.select(

INVOICE_LINE.INVOICE_LINE_ID,

INVOICE_LINE.INVOICE_ID,

INVOICE_LINE.PRODUCT_ID,

PRODUCT.NAME.as("PRODUCT_NAME"),

INVOICE_LINE.QUANTITY,

INVOICE_LINE.SALE_PRICE,

INVOICE_LINE.SALE_PRICE.mul(INVOICE_LINE.QUANTITY).as("TOTAL"))

.from(INVOICE_LINE)

.innerJoin(PRODUCT).on(PRODUCT.PRODUCT_ID.eq(INVOICE_LINE.PRODUCT_ID))

.where(INVOICE_LINE.INVOICE_ID.eq(this.invoiceId));

SelectQuery> httpMessageConverters) {

MappingJackson2HttpMessageConverter jsonConverter = new MappingJackson2HttpMessageConverter();

ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

objectMapper.configure(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS, false);

jsonConverter.setObjectMapper(objectMapper);

httpMessageConverters.add(jsonConverter);

}

…

}

Метод initBinder контроллера InvoiceController описывает, каким образом текстовое представление даты, присылаемое браузером, преобразуется в значение типа Timestamp.

JSP страница содержит разметку для отображения сетки с шапками счёт-фактур и панель навигации. Позиции счёт фактур отображаются при раскрытии счёт шапки фактуры, как выпадающий грид.

Invoices

Основная логика на стороне клиента сосредоточена в JavaScript модуле /resources/js/jqGridInvoice.js

var JqGridInvoice = (function ($, jqGridProductFactory, jqGridCustomerFactory) {

return function (options) {

var jqGridInvoice = {

dbGrid: null,

detailGrid: null,

// опции

options: $.extend({

baseAddress: null

}, options),

// возвращает опции колонок (модель) счёт фактуры

getInvoiceColModel: function () {

return [

{

label: 'Id', // подпись

name: 'INVOICE_ID', // имя поля

key: true, // признак ключевого поля

hidden: true // скрыт

},

{

label: 'Customer Id', // подпись

name: 'CUSTOMER_ID', // имя поля

hidden: true, // скрыт

editrules: {edithidden: true, required: true}, // скрытое и требуемое

editable: true, // редактируемое

edittype: 'custom', // собственный тип

editoptions: {

custom_element: function (value, options) {

// добавляем скрытый input

return $("")

.attr('type', 'hidden')

.attr('rowid', options.rowId)

.addClass("FormElement")

.addClass("form-control")

.val(value)

.get(0);

}

}

},

{

label: 'Date',

name: 'INVOICE_DATE',

width: 60, // ширина

sortable: true, // позволять сортировку

editable: true, // редактируемое

search: true, // разрешён поиск

edittype: "text", // тип поля ввода

|

Метки: author sim_84 java firebird/interbase firebird jooq spring mvc |

[Перевод] Как заработать 80 000 $ на App Store |

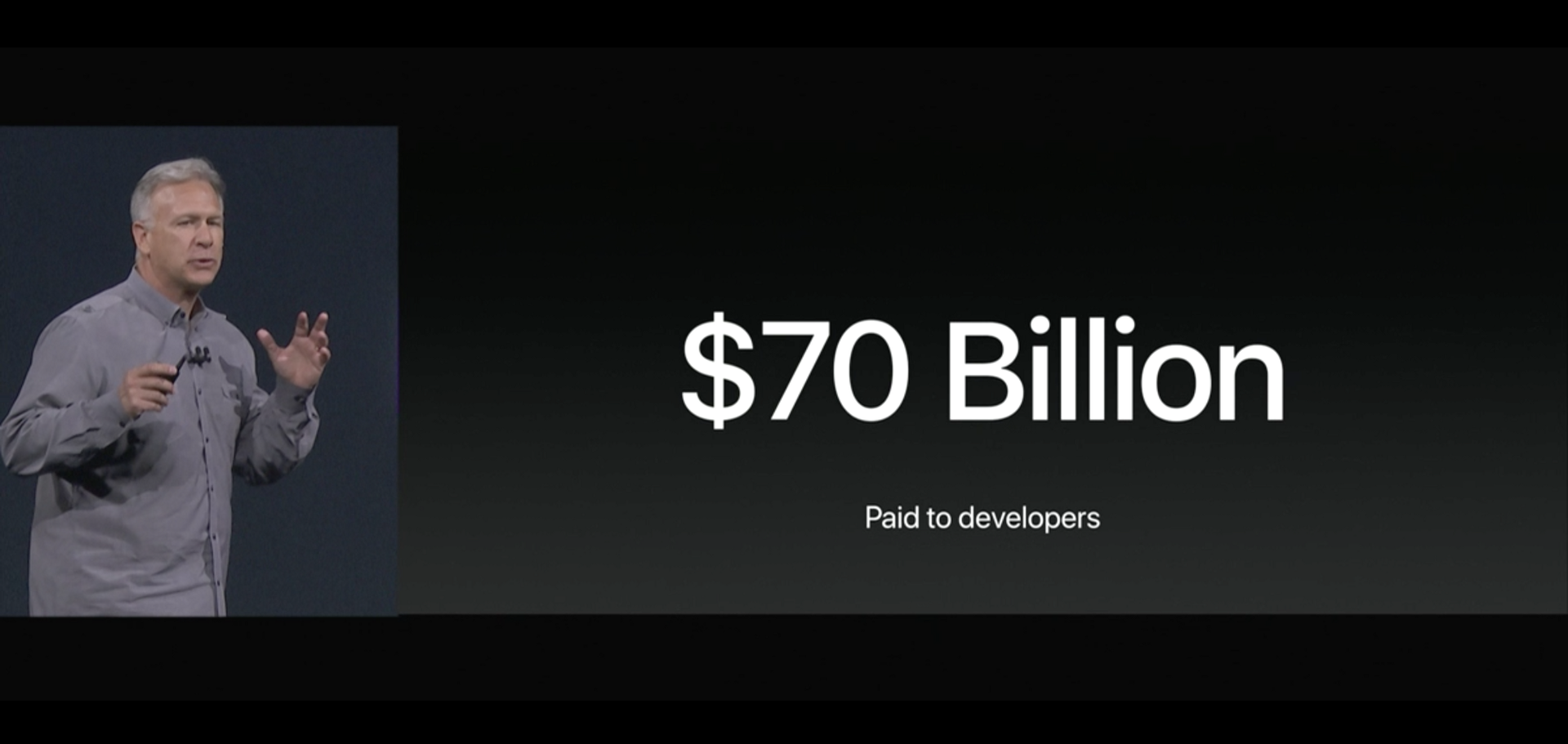

На конференции WWDC Apple сообщили, что выплатили разработчикам уже 70 миллиардов долларов, причем 30% этой суммы (то есть 21 миллиард!) приходится на прошлый год. Такой резкий скачок меня удивил: не сказал бы, что я и мои друзья стали больше тратить на приложения в последнее время. Но это только мой личный опыт, поэтому я задался вопросом: откуда берется такая выручка? Я открыл App Store и стал просматривать список самых прибыльных приложений.

Шаг первый: На запах денег

Пролистывая список в категории «Производительность», я видел приложения от известных компаний, таких как Dropbox, Evernote, и Microsoft. Ничего удивительного. Стоп, а это что? Десятую позицию в списке самых прибыльных приложений для производительности (рейтинг от 7 июня 2017 года) занимало приложение под названием «Mobile protection :Clean & Security VPN».

Ужасно оформленное название (заглавные буквы вперемешку со строчными, съехавшее двоеточие, корявая грамматика) наводило на мысли, что в поисковом алгоритме случился сбой. Поэтому я отправился на Sensor Tower, чтобы посмотреть, сколько собрало приложение, и увидел… 80 000 $ за месяц?! Теперь мне стало по-настоящему интересно.

Я перешел на страницу приложения и увидел, что как разработчик заявлен Ngan Vo Thi Thuy. Погодите, то есть это VPN сервис от независимого разработчика, который даже не потрудился зарегистрировать компанию? Это серьезный повод для сомнений. Для тех, кто не понимает, что в этом такого, поясню: VPN, по сути, пропускает весь ваш трафик через сторонний сервер. В нашем случае получается, что какой-то непонятный человек, который не в состоянии грамотно сформулировать название и поленился зарегистрировать компанию, хочет получить доступ ко всему вашему Интернет-трафику.

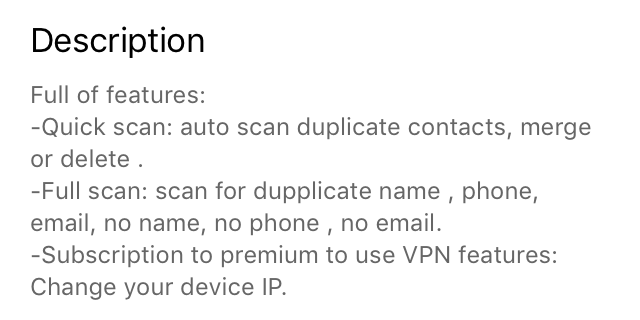

Был и другой тревожный звоночек — тарабарщина в описании:

Здесь утверждается, что в Mobile protection :Clean & Security VPN «куча функций» — да уж, «куча» здесь подходящее слово. Оказывается, «мобильная защита» включает в себя защиту от контактов-«дублликатов». И этот поиск дубликатов, как говорится на скриншотах, состоит из «быстрого и полного сканирования Интернет-безопасность». Даю пять интернетов тому, кто объяснит мне, какая связь между Интернет-безопасностью и дубликатами в контактах.

Масса подозрительных признаков — а ведь я еще даже не скачал приложение. Я перешел на вкладку с отзывами и обнаружил несколько туманных, явно заказных отзывов с оценкой в пять звезд:

Даты этих отзывов натолкнули меня на еще один вопрос: когда было опубликовано приложение? По данным Sensor Tower, Mobile protection :Clean & Security VPN было в числе двадцати самых прибыльных приложений начиная как минимум с 20 апреля 2017 года (то есть уже почти два месяца).

Шаг второй: Подозрительное поведение

Заинтригованный этим якобы золотым приложением, я загрузил его на телефон. Вот что произошло, когда я запустил его в первый раз:

Да-да, «Приложению необходим доступ к Вашим контактам, чтобы осуществить поиск». И все, что я могу сделать, — нажать на кнопку «Agree» («Согласен»), после чего система спрашивает, хочу ли я предоставить приложению «дступ» к контактам. Эээ, нет, спасибо.

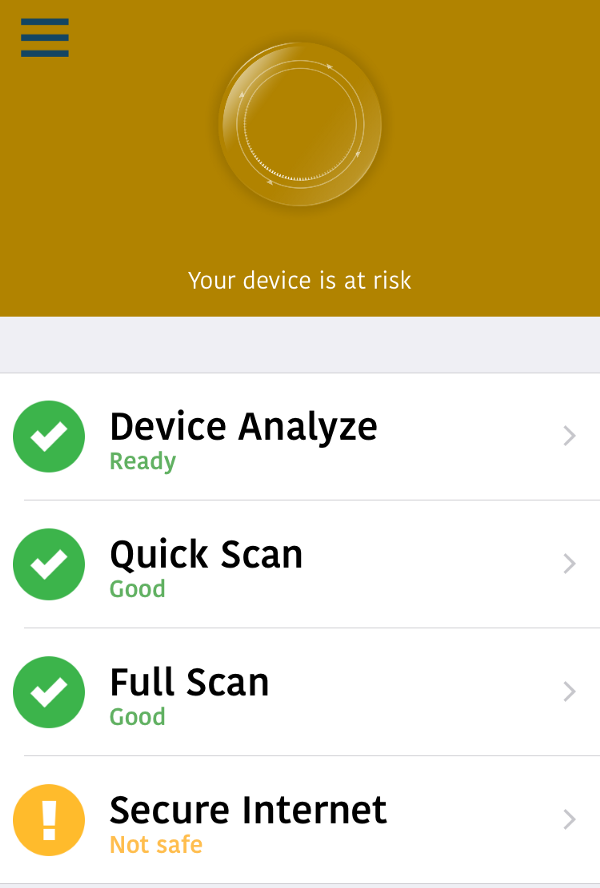

Получив отказ, приложение сообщает мне, что мой девайс находится под угрозой. Еще бы! Оно изъявляет готовность «проанализировать девайс», провести Полное или Быстрое Сканирование и обезопасить мне Интернет (жду не дождусь).

По клику на Device Analyze («Проанализировать девайс») отображается информация о том, сколько памяти осталось на айфоне — бесполезная функция, не имеющая никакого отношения к безопасности.

Если же кликнуть хоть на Полное, хоть на Быстрое сканирование появится следующее сообщение:

«Ваши контакты очищены. Дублликатов не найдено».

Прекрасно. Никаких дублликатов, если не считать лишней «л» в слове «дубликаты», конечно.

Ну хорошо, давайте теперь наконец-то обезопасим мне Интернет, нажав на соответствующую кнопку. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут?

На экране появляется вот такое неслыханно щедрое предложение сыграть в игру — пострелять по шарикам. Ее даже не нужно устанавливать! Не знаю, за что я удостоился такого замечательного подарка, но придется отложить его до лучших времен. Нажимаю на крестик, чтобы вернуться к своей миссии обезопасить Интернет.

На следующем экране вижу такую картину:

Естественно, я не могу упустить возможность получить «Полный доступ умный анти-вирус прямо сейчас» и нажимаю на «Free trial» («Начать бесплатно»). Бесплатно же!

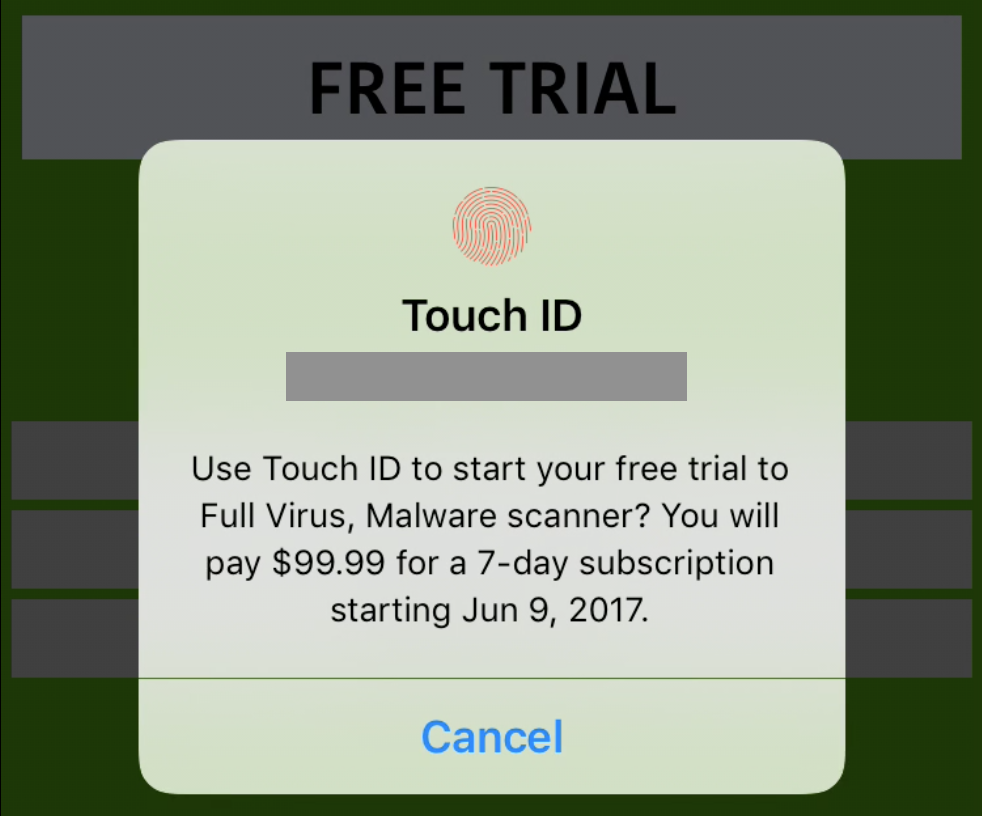

Touch ID? Без проблем! Стоп… что там написано мелким шрифтом?

«Full Virus, Malware scanner» («Полное сканирование на вирусы, вредоносные программы»). Что? Насколько я знаю, никакое стороннее приложение не может проверить мой айфон на вирусы, так как доступ к файлам у них ограничен песочницей — собственной рабочей директорией. Но давайте дочитаем до конца.

«Недельная подписка будет стоить 99.99 $»

Э… в смысле?

Где-то в недрах стены текста, мелким шрифтом iOS между делом сообщает мне, что одним нажатием на кнопку Home я соглашусь приобрести подписку ценой в 100 $. И это бы еще полбеды, но 100 $ с меня будут брать еженедельно! Один-единственный Touch ID отделял меня от того, чтобы отдать 400 $ за месячную подписку мошеннику, который будет перенаправлять мой трафик?

Что тут скажешь, слава богу, что я прочитал все, что было написано мелким шрифтом. Но все ли будут проявлять такую осмотрительность?

Шаг третий: С миру по нитке

Теперь тот факт, что приложение собирает выручку в 80 000 $ ежемесячно, вдруг стал выглядеть вполне логично. Если каждый подписчик приносит по 400 $ в месяц, нужно обмануть всего 200 человек, чтобы получать 80 000 $ в месяц и, соответсвенно, 960 000 $ в год.

Возможно, вы все еще настроены скептически. Вы, наверное, думаете: «Ну да, 200 человек — это не так много, но как-то не верится, что кто-нибудь вообще станет скачивать такое сомнительное приложение, не говоря уж о том, чтобы за него платить».

Вы-то, может быть, и не станете. Я так точно не стал бы. Но я и на объявление в Google никогда не кликаю, и тем не менее, сервис Adwords как-то принес компании 700 миллиардов долларов на сегодняшний день. В рейтинге приложений App Store по скачиваниям Mobile protection :Clean & Security VPN числится 144-м в категории «Производительность», с порядка 50 000 скачиваний только за апрель.

Чтобы получить 200 подписчиков с 50 000 скачиваний, достаточно уровня конверсии в 0.4% — а то и меньше, потому что подписки продлеваются автоматически, так что клиенты копятся от месяца к месяцу. Разве вы не можете себе представить, чтобы какой-нибудь из ваших не смыслящих в технике родственников случайно (а то и намеренно) оформил «бесплатную» подписку, чтобы защитить свой айпад от вирусов?

Но как этому приложению вообще удалось собрать 50 000 скачиваний?

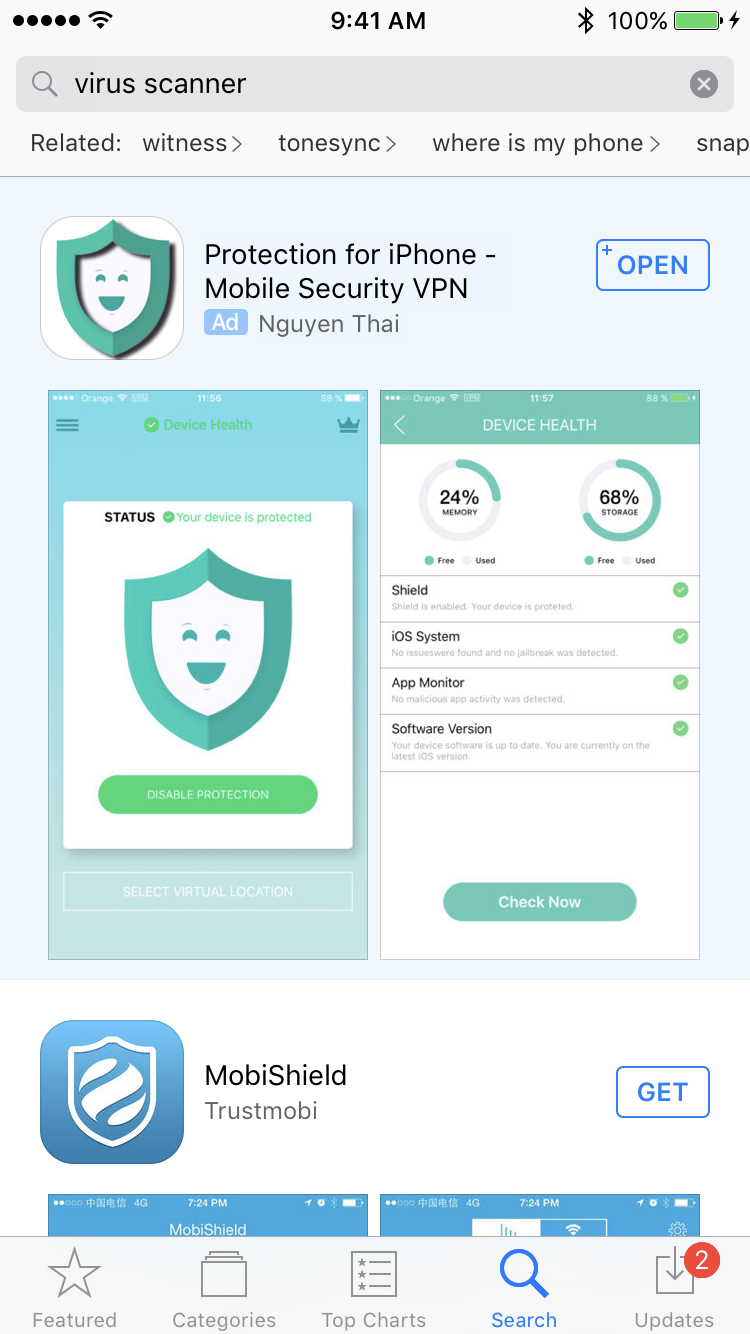

Я вспомнил, что где-то читал: приложения из App Store находят преимущественно через внутренний поиск по маркету. Возможно, для этого приложения просто выполнили ASO на высшем уровне? Я вбил в поисковую строку на маркете «virus scanner».

Первым в выдаче на правах рекламы стоит Protection for iPhone — Mobile Security VPN. Есть в нем что-то знакомое. Это не клон того, которое мы рассматриваем, но оно содержит встроенную покупку «Free Trial to Premium Protection», которая стоит 99.99 $ и занимает 33-ю позицию среди самых прибыльных в категории «Бизнес».

Как выясняется, мошенники злоупотребляют новым, еще не отшлифованным инструментом от Apple — App Store Search Ads. Они пользуются тем, что рекламируемые приложения не проходят отбор и не модерируются, мало чем отличаются на вид от обычных результатов поиска и в некоторых случаях занимают всю первую страницу поисковой выдачи.

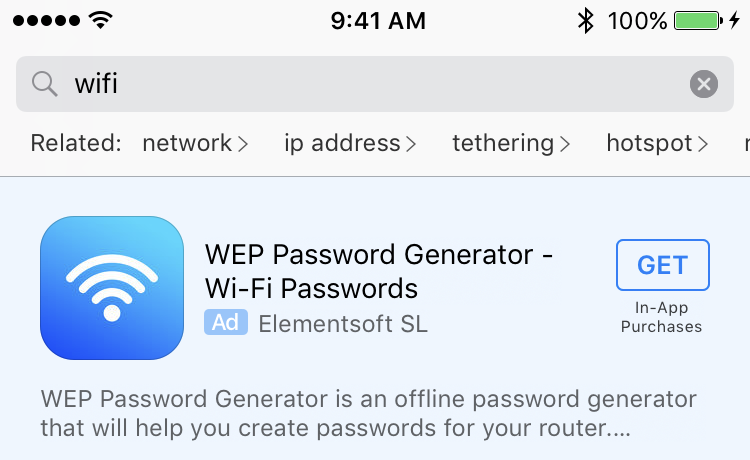

Позже я подробнее изучил эту тему и убедился, что, к сожалению, это не отдельные случаи — подобные приложения регулярно встречаются в топе прибыльных. И они не концентрируются только в выдаче по запросам, связанным с безопасностью. Похоже, мошенники делают ставку на широкий набор ключей. Вот выдача по запросу «wifi»:

На первой же строчке — WEP Password Generator, обычный генератор случайных паролей, который берет с пользователей 50 $ в месяц. Таким образом в месяц он собирает уже по 10 000 $, хотя вышел на рынок только в апреле. По всем признакам, это клон другого приложения, из чего мы можем сделать вывод: данная схема приобрела такую популярность, что мошенники уже начали копировать друг друга.

Чиним App Store: что можете сделать лично вы?

Начнем с того, что, если вы разработчик, не слишком обремененный нормами морали, — примите мои поздравления! Вы только что узнали способ зарабатывать десятки тысяч долларов на App Store без особого труда — по крайней мере, до тех пор, пока они не изменят политику. Если же нет, то могу посоветовать следующее:

- Покажите своим родственникам и друзьям, которые хуже разбираются в технике, как просматривать свои подписки и отписываться. Если они стали жертвой такой схемы, помогите им вернуть деньги.

- Сообщайте администрации о всех мошеннических приложениях, которые вам встретятся.

- Распространяйте информацию о проблеме, пока Apple ей не займется.

Чиним App Store: что должны сделать в Apple?

Как-то с трудом верится, что Apple до сих пор не в курсе проблемы; ведь приложения, о которых шла речь — не мелочь какая-нибудь, они повально занимают высокие позиции в рейтингах. Возможно, компания просто считает ситуацию недостаточно серьезной, чтобы тратить на нее время, либо слишком выгодной для Search Ads или платформы App Store. В любом случае, вот что я бы предложил:

- Удалить мошеннические приложения и вернуть пользователям деньги. Это самое очевидное. Просто поставить кому-нибудь задачу регулярно проводить профилактический осмотр топов и вычищать все мошеннические приложения. Как можно заключить из всего сказанного выше, опознать их проще простого. Что касается людей, которые уже попались и купили подписку — автоматически вернуть им деньги за все прошлые покупки в полном объеме.

- Изменить интерфейс для покупки подписки через Touch ID. Не использовать мелкий убористый шрифт и не прятать цену где-то в глубине текста (см. скриншот с «Free Trial»). Стоимость должна быть хорошо видна, возможно, стоит ввести задержку в пять секунд, прежде чем пользователь сможет совершить покупку. В качестве бонуса: можно также выводить здесь последние оценки и отзывы на приложение.

- Сделать процесс модерации подписок более жестким. Как встроенные покупки за 400 $ с названием «Full Virus, Malware Scanner» вообще проходят модерацию? Есть кто дома? Простой человек, увидев это название в письме с чеком рядом с аккуратной зеленой иконкой, не станет отменять платеж — ведь все выглядит официально, совсем как их чеки из Apple Music. А в некоторых случаях инаппы называются как-нибудь в духе «Free Trial to Premium», хотя никакого бесплатного периода в них не предусмотрено — покупка осуществляется сразу.

- Предлагать отменять подписку при удалении приложения. Многие пользователи, которые ставили приложениям-обманкам одну звезду, писали, что даже после удаления приложения с них продолжают взимать плату. В представлении большинства, одно должно следовать из другого — так почему же не следует? При удалении приложения стоит уточнить, не хотят ли пользователи заодно отменить подписку. Конечно, здесь тоже нужно подтверждение, чтобы они ненароком не снесли себе Netflix.

- Упростить процедуру отмены подписки. Отказаться от подписки — такое трудоемкое дело, что можно подумать, будто Apple с их фокусом на дизайне нарочно создает для пользователей сложности. На платформе iOS процесс состоит из девяти шагов, ни больше ни меньше. Установить клавиатуру из внешнего источника и то проще (всего шесть шагов). Пожалуйста, уберите лишние трудности. И нет, крохотной кнопки «Сообщить о проблеме» в письме недостаточно. (Update: отменить подписку на одно из мошеннических приложений мне так и не удалось, даже через официальные каналы Apple).

- Обезопасить Search Ads. Одна из причин, по которым эту схему так легко реализовать, — внешний вид Search Ads. Многие из опытных пользователей скорее всего даже не подозревают, что кликают на рекламу. Самое меньшее, что может сделать команда Apple — это проверять, не содержит ли рекламная кампания чего-нибудь подозрительного, прежде чем ее запускать (Google и Facebook так и делают), и ясно обозначать, что первые результаты поиска выдаются в качестве рекламы.

- Налагать штрафы и подавать в суд. Это предложение я поставил последним в списке, потому что очень маловероятно, что Apple пойдет на что-то подобное. В данный момент нет никакого резона не публиковать мошеннические приложения. В худшем случае ваш аккаунт удалят, но в этом нет ничего страшного — ведь вся выручка сохранится плюс можно спокойно создать новый и начать все сначала. Необходимо оказывать сдерживающее воздействие при помощи штрафов и судебных исков против самых злостных нарушителей.

И в заключение

Разработчики мобильных приложений гордятся тем, что люди готовы платить за их продукты, если те приносят какую-то пользу или как-то облегчают жизнь — в итоге все оказываются в выигрыше. Более того, создание приложений требует навыков дизайна и инженерии, коммерческих талантов, а также упорства и трудолюбия.

Следовательно, вдобавок к тому, что пользоваться чьей-то неосведомленностью ради собственной выгоды, неэтично, это еще и демотивирует разработчиков. Руки опускаются, когда подумаешь о том, что кто-то добивается финансовых успехов простым и аморальным способом — делая приложения-пустышки, которые можно написать за несколько часов и у которых ровно столько функционала, чтобы красть деньги у тех, кого легко обмануть.

|

Метки: author nanton разработка мобильных приложений блог компании everyday tools app store apple app store search ads touch id мошенничество |

[Перевод] SecureLogin — забудьте о паролях |

В начале июня сотрудник компании Sakurity Егор Хомяков (Egor Homakov) написал пост о созданной им технологии SecureLogin, являющейся заменой парольной аутентификации. Несмотря на то что Егор наверняка прекрасно говорит и пишет по-русски, мы не смогли найти русскоязычного варианта и решили сделать перевод оригинальной статьи. Результат вы можете найти под катом.

Сегодня я с гордостью представляю SecureLogin Authentication Protocol 1.0, над которым работал последние 3 года.

Нет, это не менеджер паролей. Да, это очередная попытка заменить пароли, причем для всех, а не только для гиков.

Кстати, я горжусь не нативными приложениями и реализациями — это была лишь небольшая часть работы, объем которой не превышает нескольких тысяч строк кода.

Я горжусь тем, что разработал наиболее сбалансированный протокол, который, как специалист по безопасности, искренне рекомендую.

Этот баланс основывается на 3 принципах.

Децентрализация

Никакая третья сторона не должна иметь возможность войти в вашу учетную запись откуда бы то ни было: ни провайдер телефонной связи, сливающий ваши SMS-коды, ни провайдер электронной почты, сбрасывающий ваши пароли, ни Facebook Connect/Google OAuth, выдающий ваш access_token кому-то другому, ни правительства и хакеры, тем или иным способом делающие это через вышеперечисленные сервисы. Только ваше личное устройство должно иметь возможность удостоверять запросы для вашей учетной записи.

На первый взгляд более привлекательные «2FA как сервис»-провайдеры, такие как Authy или Duo, не подпадают под определение end-2-end-децентрализованных, поскольку представляют из себя централизованные службы, подтверждающие запросы от имени пользователя. По большому счету это альтернативная реализация механизма «подтверждение по ссылке в email».

В настоящий момент добиться действительно безопасной аутентификации можно с помощью TOTP (например, Google Authenticator) или USB-ключа типа U2F.

Оба подхода требуют ручных манипуляций, поэтому почти никто их использует.

Работать с ними очень неудобно. В первом случае приходится записывать резервные коды на бумаге (что я никогда не делал), а второй вариант мало кем поддерживается. Поэтому их уровень проникновения крайне мал.

Пришло время поговорить о втором принципе, на котором основан SecureLogin.

Удобство

Демонстрация пользовательского интерфейса десктопного и мобильного приложений

Это очень похоже на Facebook Connect (исключая зависимость от серверов Facebook): вы нажимаете кнопку Login, приложение открывается, вы подтверждаете запрос, и это все.

Никакой возни с аппаратными ключами, одноразовыми паролями, ожидания электронных писем или SMS, доставания телефона из кармана, сканирования QR-кодов и т. д.

Это настолько просто, насколько вообще возможно для аутентификации.

Масштабирование

Для соответствия этому принципу SecureLogin сделан детерминированным и реализован на программной основе. Он готов к обслуживанию четырех миллиардов людей уже завтра утром, и не существует единой точки отказа, которая могла бы этому помешать.

О резервных копиях беспокоиться не стоит, так как их не существует: ваш закрытый ключ генерируется на основе вашего же мастер-пароля. Серверы SecureLogin не смогут испортить production-базу, так как этой базы не существует. Система работает в автономном режиме (offline).

Никакого аппаратного обеспечения покупать не нужно. Написаны приложения для iOS, Android, macOS, Windows, Linux, и при этом вы всегда можете воспользоваться веб-клиентом.

Протокол полностью свободен (entirely free), и код всех клиентов открыт. За использование системы никогда ничего не придется платить.

API протокола настолько прост, что даже нет необходимости в SDK-библиотеках: 20 строк JS-кода на клиенте, 50 строк на сервере.

Если вы ищете идею для open-source-проекта, рассмотрите реализацию SecureLogin-плагина для вашей любимой CMS. Напишите мне письмо, чтобы присоединиться к нашему Slack.

Кстати, первопроходцы SecureLogin могут получить бесплатный аудит безопасности.

Вопросы?

Буду рад ответить на них в Twitter! Но сначала поищите ответ в FAQ — 90% вопросов повторяют друг друга.

Прошу заметить, что SecureLogin не задумывался как самое безопасное решение, которое покрывало бы все граничные случаи (однако для версии 2.0 планируется функциональность Doublesign), или самое комфортное решение (тут вряд ли удастся переплюнуть Facebook Connect — он слишком удобен). Здесь весь смысл в балансе.

Ссылки:

- Оригинал: SecureLogin — Forget About Passwords.

|

Метки: author olemskoi информационная безопасность блог компании southbridge securelogin homakov |

От Oracle Database 12c EE к PostgreSQL, или основные отличия PostgreSQL при разработке под IEM-платформу Ultimate |

Этот обзор не является исчерпывающим, скорее его нужно рассматривать как минимальную вводную для разработчика под Oracle, приступающего к работе на PostgreSQL.

Итак, вот список отличий, который мы признали наиболее значимыми:

- Имена таблиц, колонок, хранимых процедур по умолчанию имеют нижний регистр (кроме идентификаторов в кавычках). Это влияет и на имена колонок в результатах SQL-запросов.

- Пакеты не поддерживаются. Ядро Solid12 использует схемы для группировки функций в пакеты, поэтому используется несколько ядерных схем.

- Вместо переменных пакетов используются переменные сессии. Семантика их похожа, хотя и имеются некоторые отличия.

- Временные таблицы в PostgreSQL всегда локальны и не могут быть привязаны к схемам, в отличие от Oracle. Solid12 располагает набором функций, предоставляющий эмуляцию глобальных временных таблиц в стиле Oracle, которые полностью поддерживают стандартный синтаксис для работы с глобальными временными таблицами.

- Язык хранимых процедур PL/PgSQL похож, но все же отличается от ораклового PL/SQL во многих деталях.

- Хранимые процедуры всегда используют динамическую привязку (т.е. символы интерпретируются во время выполнения). Например, если хранимая процедура выполняет запрос наподобие «SELECT * FROM USERS», поиск таблицы по имени «USERS» будет запущен во время выполнения, а не при компиляции. Динамическая привязка делает процедуры PostgreSQL весьма гибкими, но подверженными гораздо большему числу ошибок времени выполнения по сравнению с Oracle.

- По умолчанию, функции PostgreSQL запускаются с набором разрешений текущего пользователя (в Oracle по умолчанию используются разрешения создателя функции). Эту опцию можно явно переопределить в каждой функции, где это требуется.

- Пустые строки — не то же самое, что NULL. В отличие от Oracle, конкатенация PostgreSQL значений varchar или text с NULL всегда возвращает NULL. Всегда инициализируйте локальные переменные пустыми строчками, чтобы избежать непреднамеренного обнуления результата.

- Операции DDL в PostgreSQL транзакционны. Создание таблиц и функций, изменение типов колонок, очистку таблиц (TRUNCATE) и т. д. — нужно коммитить.

- Замена функции новой версией завершится ошибкой, если сигнатура функции отличается от оригинала. В этой ситуации выполнить «CREATE OR REPLACE FUNCTION» недостаточно: потребуется удалить (DROP) старую версию функции и создать ее заново.

- Любая ошибка базы данных помечает текущую транзакцию как ошибочную, так что транзакция не может выполнять никаких команд, кроме ROLLBACK. Однако такую транзакцию можно откатить к последней именованной точке сохранения (SAVEPOINT), выполненной до возникновения ошибки. После отката к точке сохранения, транзакция может продолжить работу и зафиксироваться (этот прием используется в интеграционных тестах, которые должны продолжать выполнение, невзирая на ошибки).

- Не поддерживается несколько одновременно активных DataReader-ов на одном соединении с базой данных (так называемый режим MARS — Multiple Active Result Sets). Чтобы прочитать несколько наборов данных, нужно либо открыть несколько соединений к базе данных, по одному на каждый набор данных, либо выполнять запросы по очереди.

От особенностей конкретных баз данных не всегда можно полностью абстрагироваться в прикладном коде. Нередко в командах или службах требуется сформировать и выполнить динамический SQL-запрос, вызвать хранимую процедуру и так далее. В прикладной схеме могут потребоваться триггеры, представления, ограничения или индексы, так что прикладному разработчику Oracle потребуется разобраться хотя бы в базовых свойствах PostgreSQL.

Ниже приводятся кое-какие инструкции, которые могут помочь справиться с некоторыми из описанных трудностей.

Как обойти динамическую привязку в коде PL/PgSQL

Динамическая привязка — это мощный механизм, который в некоторых случаях может заменить динамическое выполнение запросов (EXECUTE sql). Обратной стороной медали является хрупкость конструкции, отсутствие проверок во время компиляции. Компилятор не может статически проверить, ссылается ли данный символ на какой-нибудь объект базы данных.

Когда функция ссылается на символ, например на таблицу или функцию, конкретный объект будет найден по имени только во время выполнения функции. Кроме того, на этот поиск влияет содержимое переменной «search_path», а это означает, что символ может найтись в любой схеме, в зависимости от настроек текущей сессии.

Обычно это задумано не так.

Чтобы отключить динамическую привязку, мы придерживаемся двух простых правил:

- Добавляем строчку «set search_path to (current schema name)» ко всем определениям функций и

- Квалифицируем все таблицы вне текущей схемы именами их схем.

Это не делает привязку статической (PostgreSQL все равно не проверяет валидность символов), но просто отключает возможность непреднамеренной привязки символа к чему-нибудь не тому.

Вот пример исходного кода функции PL/PgSQL, которая больше не страдает от динамической привязки:

-- current search_path = my_schema

create or replace function my_func(my_arg text) returns void as $$

declare v_id bigint;

begin

perform another_func(my_arg); -- same as perform my_schema.another_func(my_arg);

select id into v_id from kernel.users -- table name is qualified with kernel schema name where login = my_arg; -- the rest is skipped...

end $$ language plpgsql set search_path to my_schema;

Переопределение разрешений, которые применяются к функции

По умолчанию функции PostgreSQL вызываются с набором разрешений текущего пользователя СУБД, подобно опции Oracle «AUTHID CURRENT_USER» (по умолчанию в Oracle действует другой режим — «AUTHID DEFINER»).

Чтобы эмулировать поведение Oracle, функция должна переопределить «security option» вот так:

create or replace function my_secure_func() returns void as $$

begin -- call here any functions available to the superuser

end $$ language plpgsql security definer; -- default is security invoker

Эмуляция глобальных временных таблиц в стиле Oracle

Семантика временных таблиц в PostgreSQL существенно отличается от оракловой. Вот краткий обзор отличий:

- Временные таблицы в Oracle постоянны, то есть их структура фиксированна и видима всем пользователям, а содержимое — временное.

- В PostgreSQL временная таблица создается перед каждым использованием. И структура, и содержимое временной таблицы видны только текущему процессу СУБД, создавшему эту таблицу. Временные таблицы PostgreSQL всегда удаляются либо в конце сессии, либо в конце транзакции.

- В Oracle временные таблицы всегда располагаются внутри конкретной схемы, указанной при создании.

- В PostgreSQL временные таблицы нельзя поместить в произвольную схему, они всегда создаются в специальной неявной временной схеме.

Схема pack_temp содержит библиотеку для эмуляции временных таблиц в стиле Oracle. Нас интересуют всего две функции:

create_permanent_temp_table(table_name [, schema_name]);

drop_permanent_temp_table(table_name [, schema_name]);

Создание постоянной временной таблицы делается в два приема:

- Создаем обычную временную таблицу PostgreSQL (ту самую, которая удаляется в конце транзакции).

- Вызываем функцию create_permanent_temp_table, чтобы превратить эту временную таблицу в постояную:

create temporary table if not exists another_temp_table ( first_name varchar, last_name varchar, date timestamp(0) with time zone, primary key(first_name, last_name) ) on commit drop; -- create my_schema.another_temp_table select pack_temp.create_permanent_temp_table('another_temp_table', 'my_schema'); -- or create another_temp_table in the current schema -- select create_permanent_temp_table('another_temp_table'); -- don't forget to commit: PostgreSQL DDL is transactional commit;

При этом создается представление, которое ведет себя точь-в-точь как глобальная временная таблица Oracle. Удалить его можно функцией drop_permanent_temp_table.

Несколько активных DataReader-ов на одном соединении с базой данных

Это наиболее досадное ограничение PostgreSQL: каждое соединение с базой данных может иметь только один открытый DataReader в каждый момент времени.

Новый запрос нельзя выполнить, пока предыдущий не будет выполнен и обработан.

Проблема регулярно всплывает в прикладных службах, LINQ-запросах и SQL-запросах во множестве разных форм. Вот несколько типичных случаев: