-–убрики

- 12345 (285)

- MODERN CULTURE (4)

- WORLD WAR I (1)

- WORLD WAR II (158)

- "¬ервольф" (3)

- "Ќорманди€-Ќеман" (2)

- ¬аффен-—— (1)

- ¬ермахт (5)

- ¬оеннопленные (5)

- »стории (2)

- ак все было на самом деле (46)

- оллаборационизм (24)

- Ћюфтвафе (3)

- ћифы и загадки (2)

- ћы и ќни (фотохроника) (5)

- ќккупаци€ (1)

- ќпераци€ "ѕриливна€ волна" (3)

- “ехника и технологии (5)

- “рофеи (8)

- јЅ—≈Ќ“ (21)

- Tunel (“уннель) (3)

- XENTA ( —≈Ќ“ј) (1)

- ј¬»ј÷»я (2)

- ј«ј–“Ќџ≈ »√–џ (1)

- –улетка (1)

- јЋ ќ√ќЋ№ (90)

- јбсент (3)

- ¬ино (13)

- ¬иски (32)

- »стории (1)

- онь€к (4)

- Ћикер (3)

- ћартини (6)

- ѕиво (4)

- “екила (1)

- јЌ≈ ƒќ“џ (11)

- јЌ“» ¬ј–»ј“ (7)

- —еребро (7)

- Ѕџ“ќ¬џ≈ ’»“–ќ—“» (5)

- ¬ј“» јЌ (вчера и сегодн€) (0)

- ¬≈—≈Ћќ≈ (4)

- ¬»Ќ“ј∆ (2)

- ¬»— » (17)

- Cutty Sark ( атти —арк) (1)

- Black & White (Ѕлэк энд ¬айт) (1)

- ¬—≈ ƒЋя "„ј…Ќ» ќ¬" (3)

- ¬—≈ ќ Ћ»–” (Liveinternet) (0)

- √алактика "IT" (0)

- √≈Ќ≈јЋќ√»я (1)

- √≈–ќ»«ћ (3)

- √”Ћј√ (13)

- ƒ≈Ћј ¬ќ≈ЌЌџ≈ (113)

- јмуници€ (15)

- ¬ооружение (4)

- ¬ооруженные силы “ретьего –ейха (1)

- »стории и байки (5)

- »стори€ оружи€ (20)

- Ќаграды (1)

- ”ниформа (5)

- ‘орма –оссийской »мператорской јрмии 1914-1917 (3)

- ‘ортификаци€ (15)

- ƒ≈Ћј ƒќћјЎЌ»≈ (4)

- ƒ≈Ћј «ј√ќ–ќƒЌџ≈ (8)

- ƒ≈Ћј ћќ–— »≈ (5)

- ƒ»«ј…Ќ (4)

- Ћоготип (1)

- ƒ»Ќј—“»» (1)

- Ёпоха Ќикола€ II (1)

- ƒ–≈¬Ќ≈…Ўјя ѕ–ќ‘≈——»я (4)

- Ќидерланды (4)

- «ј√јƒ » »—“ќ–»» (6)

- «ƒќ–ќ¬џ… ќЅ–ј« ∆»«Ќ» (3)

- «Ќјћ≈Ќ»“ќ—“» (207)

- јгата ристи (1)

- јдольф √итлер (1)

- јманда Ћир (1)

- јнджелина ƒжоли (1)

- јнжела ƒэвис (2)

- Ѕернес ћарк (2)

- ¬ысоцкий ¬ладимир (1)

- ƒеми ћур (1)

- ƒжозефин Ѕейкер (2)

- ƒжордж ѕаттон (George Patton) (6)

- атрин ƒенев (1)

- око Ўанель (11)

- ристина - королева Ўвеции (1)

- ћерелин ћонро (7)

- ћоника Ѕеллуччи (2)

- ѕушкин (1)

- –ичард √ир (1)

- –оман “ыртов (Ёрте) (1)

- –удольф Ќуриев (1)

- —альвадор ƒали (1)

- ’эмингуэй Ё. (8)

- »Ќ“≈–≈—Ќќ, Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ, ”ƒ»¬»“≈Ћ№Ќќ (72)

- ≈да (12)

- ќбычаи, традиции, ритуалы (6)

- ѕрирода (4)

- ‘изиологи€ (11)

- »Ќ“≈–Ќ≈“-—≈–¬»—џ (5)

- »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌјя √–ј‘» ј (5)

- »— ”——“¬ќ (81)

- јрхитектура (11)

- ƒизайн (3)

- »зобразительное (35)

- »нтерьер (7)

- “анец (2)

- ‘отографи€ (2)

- ‘отохудожники (2)

- ’удожники (6)

- ёвелирное (4)

- »—“ќ–»» (25)

- »стории успешных людей (2)

- »стори€ вещей (14)

- —лов, выражений, реплик (5)

- »—“ќ–»я (√–јЌ») (113)

- Ѕеларусь (41)

- ћинск (5)

- ———– (1)

- ј Ё“ќ ЅџЋќ (11)

- »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘ (13)

- Ћјƒќ¬јя ћ”ƒ–ќ—“» (16)

- ≈врейска€ "полка" (2)

- »ндейска€ "полка" (2)

- »таль€нска€ "полка" (1)

- итайска€ "полка" (1)

- итайска€ "полка" (1)

- ѕ–»“„» (1)

- японска€ "полка" (1)

- ќ “≈…Ћ» (2)

- ќЋЋ≈ ÷»ќЌ»–ќ¬јЌ»≈ (3)

- ќћ”-“ќ Ќј ’Ћ≈Ѕ Ќ≈ ’¬ј“ј≈“, ј ƒ–”√»≈ ... (2)

- ќ—ћ≈“ќЋќ√»я (1)

- –»ћ»ЌјЋ (14)

- ”Ћ»Ќј–»я (26)

- ћед (1)

- ћучные издели€ (1)

- –ецепты (5)

- –ыба (1)

- —ало (1)

- ЋјЌЎј‘“Ќџ… ƒ»«ј…Ќ (1)

- Ћ» ≈– (2)

- Ѕейлис (1)

- ЋёЅќ«Ќј“≈Ћ№Ќџћ (14)

- ћатематика (2)

- ћ»‘џ » –≈јЋ№Ќќ—“№ (2)

- “ранспорт (2)

- ћќƒј (35)

- ƒл€ него (2)

- ƒл€ нее (14)

- »стори€ (1)

- ћ”«џ ј (12)

- »стори€ музыкальных произведений (4)

- Ќј√–јƒџ » «Ќј » (35)

- ¬едомственные (6)

- √ермани€: “ретий –ейх (4)

- √ермани€: “ретий –ейх (гражданские) (1)

- азачества (2)

- Ћитва (2)

- –осси€ (8)

- —оединенные Ўтаты јмерики (4)

- Ќј–ќƒЌјя ћ≈ƒ»÷»Ќј (Ћ≈„≈ЅЌ» ) (2)

- Ќј–ќƒЌџ≈ —ќ¬≈“џ (6)

- Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ ! (3)

- ќƒ≈——ј и около (1)

- ќЌ & ќЌј (2)

- ѕЋјЌ≈“ј "IT" (2)

- ѕ–ј«Ќ» », ‘≈—“»¬јЋ» (0)

- ѕ–»“„» (25)

- ѕ–ќ—“ќ ∆»«Ќ№ (5)

- ѕ—»’ќЋќ√»я (1)

- ѕ”“≈Ў≈—“¬»я, “”–»«ћ, ќ“ƒџ’ (92)

- ¬атикан (1)

- ¬ьетнам (1)

- √ермани€ (7)

- ƒубаи (1)

- »нди€ (2)

- увейт (2)

- ќпасности дл€ туриста (3)

- ѕариж (2)

- —ейшелы (1)

- —ерби€ (1)

- —ингапур (1)

- —оветы туристам (1)

- —тамбул (1)

- “урци€ (1)

- ‘ранци€ (1)

- „ехи€ (2)

- Ўвейцари€ (1)

- япони€ (3)

- –ј«Ќќ≈ (15)

- –≈ƒ »≈ јƒ–џ (1)

- —јћќƒ≈Ћ » (1)

- —»ћ¬ќЋ» ј (1)

- —»Ќ≈ћј“ќ√–ј‘ (1)

- —ќ¬≈“џ ѕќ ∆»«Ќ» (1)

- —ѕ≈÷—Ћ”∆Ѕџ (1)

- —“ќѕ- јƒ– (7)

- —“–јЌј √”–ћјЌ»я (0)

- —“–јЌќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ (6)

- јвстрали€ (1)

- —Ўј (1)

- ‘ранци€ (1)

- “ј…Ќџ, «ј√јƒ » (1)

- јнтарктида: континент-загадка (1)

- “≈’Ќ» ј » “≈’ЌќЋќ√»» (1)

- “–јƒ»÷»» (1)

- ”¬Ћ≈„≈Ќ»я (1)

- ”–ќ » ∆»«Ќ» (8)

- ‘ќ“ќј–’»¬ (3)

- ‘ќ“ќЎќѕ (1)

- ÷»“ј“џ (2)

- „ј… (2)

- „≈–ЌќЅЋ№-обща€ боль (0)

- Ў≈ƒ≈¬–џ ј–’»“≈ “”–џ (3)

- Ўќ”-Ѕ»«Ќ≈— (8)

- ѕесни (4)

- Ё ќЋќ√»я (1)

- Ё–ќ“» ј (8)

- Ё“» ≈“ (4)

- ¬инный этикет (1)

- Ё“ќ »Ќ“≈–≈—Ќќ (39)

-ћузыка

- арлос —антана. я сильно сильно теб€ люблю. мр3

- —лушали: 14827 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

—ери€ сообщений "¬едомственные":¬ыбрана рубрика ¬едомственные.

„асть 1 - ћедаль "«а заслуги в €дерном обеспечении"

„асть 2 - ћедаль "100 лет ћорской авиации"

„асть 3 - ћедаль "30 лет ликвидации аварии на „јЁ—"

„асть 4 - ћедаль ћ„— –‘ "«а безупречную службу"

„асть 5 - ћедаль "«а службу в ¬оенно-воздушных силах"

„асть 6 - «нак "«а трудовые успехи" 10 лет остромска€ геофизическа€ экспедици€ ( √Ё)

—оседние рубрики: —оединенные Ўтаты јмерики(4), –осси€(8), Ћитва (2), азачества(2), √ермани€: “ретий –ейх (гражданские)(1), √ермани€: “ретий –ейх(4)

ƒругие рубрики в этом дневнике: Ё“ќ »Ќ“≈–≈—Ќќ(39), Ё“» ≈“(4), Ё–ќ“» ј(8), Ё ќЋќ√»я(1), Ўќ”-Ѕ»«Ќ≈—(8), Ў≈ƒ≈¬–џ ј–’»“≈ “”–џ(3), „≈–ЌќЅЋ№-обща€ боль(0), „ј…(2), ÷»“ј“џ(2), ‘ќ“ќЎќѕ(1), ‘ќ“ќј–’»¬(3), ”–ќ » ∆»«Ќ»(8), ”¬Ћ≈„≈Ќ»я(1), “–јƒ»÷»»(1), “≈’Ќ» ј » “≈’ЌќЋќ√»»(1), “ј…Ќџ, «ј√јƒ »(1), —“–јЌќ¬≈ƒ≈Ќ»≈(6), —“–јЌј √”–ћјЌ»я(0), —“ќѕ- јƒ–(7), —ѕ≈÷—Ћ”∆Ѕџ(1), —ќ¬≈“џ ѕќ ∆»«Ќ»(1), —»Ќ≈ћј“ќ√–ј‘ (1), —»ћ¬ќЋ» ј(1), —јћќƒ≈Ћ »(1), –≈ƒ »≈ јƒ–џ(1), –ј«Ќќ≈(15), ѕ”“≈Ў≈—“¬»я, “”–»«ћ, ќ“ƒџ’(92), ѕ—»’ќЋќ√»я(1), ѕ–ќ—“ќ ∆»«Ќ№(5), ѕ–»“„»(25), ѕ–ј«Ќ» », ‘≈—“»¬јЋ»(0), ѕЋјЌ≈“ј "IT" (2), ќЌ & ќЌј(2), ќƒ≈——ј и около(1), Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ !(3), Ќј–ќƒЌџ≈ —ќ¬≈“џ(6), Ќј–ќƒЌјя ћ≈ƒ»÷»Ќј (Ћ≈„≈ЅЌ» )(2), Ќј√–јƒџ » «Ќј »(35), ћ”«џ ј(12), ћќƒј(35), ћ»‘џ » –≈јЋ№Ќќ—“№(2), ЋёЅќ«Ќј“≈Ћ№Ќџћ(14), Ћ» ≈–(2), ЋјЌЎј‘“Ќџ… ƒ»«ј…Ќ(1), ”Ћ»Ќј–»я(26), –»ћ»ЌјЋ(14), ќ—ћ≈“ќЋќ√»я(1), ќћ”-“ќ Ќј ’Ћ≈Ѕ Ќ≈ ’¬ј“ј≈“, ј ƒ–”√»≈ ...(2), ќЋЋ≈ ÷»ќЌ»–ќ¬јЌ»≈(3), ќ “≈…Ћ»(2), Ћјƒќ¬јя ћ”ƒ–ќ—“»(16), »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘(13), ј Ё“ќ ЅџЋќ(11), »—“ќ–»я (√–јЌ»)(113), »—“ќ–»»(25), »— ”——“¬ќ(81), »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌјя √–ј‘» ј(5), »Ќ“≈–Ќ≈“-—≈–¬»—џ(5), »Ќ“≈–≈—Ќќ, Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ, ”ƒ»¬»“≈Ћ№Ќќ(72), «Ќјћ≈Ќ»“ќ—“»(207), «ƒќ–ќ¬џ… ќЅ–ј« ∆»«Ќ»(3), «ј√јƒ » »—“ќ–»»(6), ƒ–≈¬Ќ≈…Ўјя ѕ–ќ‘≈——»я(4), ƒ»Ќј—“»»(1), ƒ»«ј…Ќ (4), ƒ≈Ћј ћќ–— »≈(5), ƒ≈Ћј «ј√ќ–ќƒЌџ≈(8), ƒ≈Ћј ƒќћјЎЌ»≈(4), ƒ≈Ћј ¬ќ≈ЌЌџ≈(113), √”Ћј√(13), √≈–ќ»«ћ(3), √≈Ќ≈јЋќ√»я(1), √алактика "IT" (0), ¬—≈ ќ Ћ»–” (Liveinternet) (0), ¬—≈ ƒЋя "„ј…Ќ» ќ¬"(3), ¬»— »(17), ¬»Ќ“ј∆(2), ¬≈—≈Ћќ≈(4), ¬ј“» јЌ (вчера и сегодн€)(0), Ѕџ“ќ¬џ≈ ’»“–ќ—“»(5), јЌ“» ¬ј–»ј“(7), јЌ≈ ƒќ“џ(11), јЋ ќ√ќЋ№(90), ј«ј–“Ќџ≈ »√–џ(1), ј¬»ј÷»я(2), јЅ—≈Ќ“ (21), WORLD WAR II(158), WORLD WAR I(1), MODERN CULTURE(4), 12345(285)

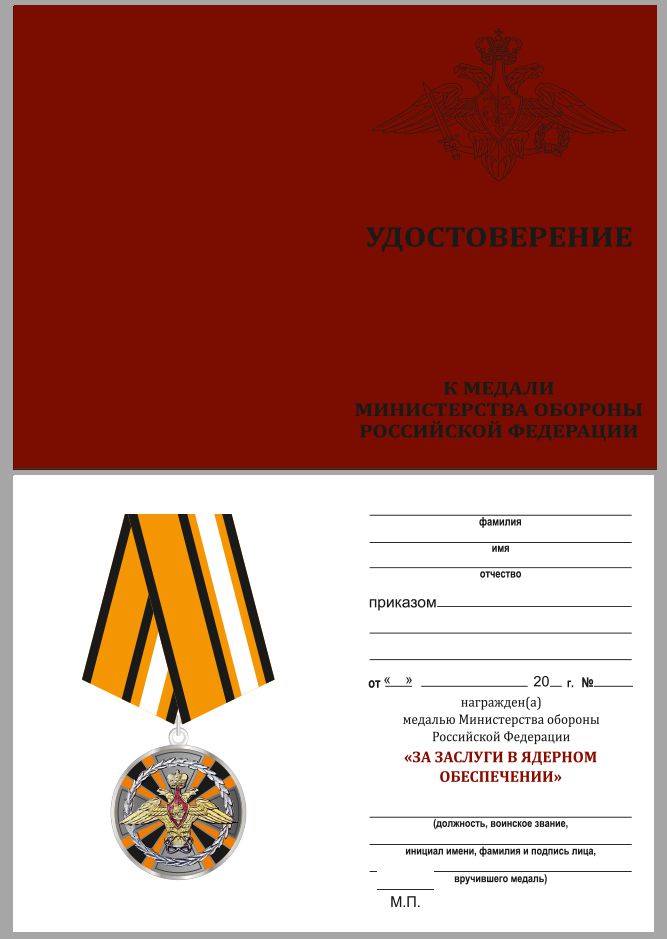

ћедаль "«а заслуги в €дерном обеспечении" |

ƒневник |

ќдной из наград ћинобороны, учрежденной ведомством дл€ поощрени€ своего личного персонала, стала медаль ««а заслуги в €дерном обеспечении». ќна по€вилась после того, как 27.07.2007 г. руководителем ћинобороны был подписан приказ є 290. »зготовитель “ѕѕ «„елзнак».

”слови€ награждени€

ћедаль ««а заслуги в €дерном обеспечении» вручаетс€ военным, служащим в ¬— –‘, штатским сотрудникам ¬—, ветеранам ¬—, иным российским гражданам. ќснованием дл€ поощрени€ могут стать выдающиес€ заслуги конкретного лица в создании и развитии отечественного €дерного оружи€. ƒаетс€ награда и за отличи€ в решении вопросов, которые поставлены перед 12-м √” ћинобороны.

Ќаграда может быть вручена в соответствии с приказом руководител€ 12-го √” ћинобороны. ѕредставление на награждение составл€ют его замы, руководители управлений 12-го √” ћинобороны, иных подразделений. ”слови€ награждени€ прин€ты ћинобороны. ¬торой раз награждение знаком не осуществл€етс€.

ѕор€док ношени€

Ќаградной знак следует прикрепл€ть к мундиру по существующим на данный момент ѕравилам ношени€. ќн должен крепитьс€ под ««а усердие при выполнении задач инженерного обеспечени€». Ёто знак того же ведомства.

ак выгл€дит награда

ћатериал, из которого чеканитс€ наградной знак — сплавы золотого и серебр€ного оттенков. ƒл€ отделки используетс€ эмаль. ћедаль кругла€, ее поперечное сечение — 3,2 миллиметра. ѕо кра€м обеих сторон выступающий рант.

Ќа аверсе знака размещена эмблема подразделений €дерного обеспечени€. ќна выполнена в виде золотистого 2-главого орла, раскинувшего крыль€. ¬ его когт€х 3 серебр€ные орбиты, по которым движутс€ электроны. Ќа птичьей груди — ромбовидный щит. ≈го поле покрыто алой эмалью. ¬ерхний конец ромба соприкасаетс€ с короной, увенчивающей орлиные головы. Ќа щите — рыцарь на коне. ¬ его руках копье, которым он убивает дракона. ѕо периметру медали обрамление из веток лавра.

ѕозади щита расположен равноконечный крест. ≈го концы расшир€ютс€. ѕространство между ними окрашено в черный цвет с оранжевыми полосками посередине. Ќа обороте выгравировано несколько фраз. ¬ середине написано: ««ј «ј—Ћ”√» ¬ яƒ≈–Ќќћ ќЅ≈—ѕ≈„≈Ќ»»» в 4 р€да. ¬верху — «ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅќ–ќЌџ». Ќижним полукругом — «–ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»»».

Ќа медали есть ушко, рассчитанное на соединение с 5-угольной колодкой. ѕоследн€€ обернута в муаровую ленточку из шелка. —права на ленточке 10-миллиметрова€ оранжева€ полоска. —лева и справа она отделана черными 2-миллиметровыми полосками. —лева — бела€ 4-миллиметрова€ полоса. ѕо ее кра€м 2-миллиметровые оранжевые и черные полоски.

—емантика

Ћюбой элемент знака €вл€етс€ определенным символом:

- √еральдический знак подразделений €дерного обеспечени€, венок из веток лавра (с древности олицетвор€ющий славу и честь), крест с расшир€ющимис€ кончиками (присутствующий на большинстве военных российских наград), лучи оранжево-черно-оранжевой окраски (расцветка флага подразделений €дерного обеспечени€) — говор€т о высочайшей боеготовности, а также о достижени€х в осуществлении поставленных задач.

- ќранжева€ полоска на ленточке знака, окаймленна€ черным говорит о принадлежности медали к ћинобороны.

- Ѕела€ полоска, по сторонам которой черные и оранжевые канты — свидетельство о том, что награда рассчитана дл€ вручени€ военных, служащих в подразделени€х €дерного обеспечени€.

–одственные награды

¬ наградной системе ћинобороны существуют знаки аналогичного предназначени€:

- ««а усердие при выполнении задач инженерного обеспечени€». ѕо€вилась награда летом 2000 г. ќна вручаетс€ военным ¬—, особенно отличившихс€ при исполнении операций по инженерному обеспечению.

- ««а отличие в военной службе». ƒата основани€ — 27.03.1995 г. ¬есной 2009 г. учреждение произошло вторично. ƒелитс€ на 3 степени, которые даютс€ за заслуги по службе и выслугу лет. ƒл€ каждой степени она сво€. ƒл€ получени€ 1 ст. следует отслужить 20 лет, 2 ст. — 15, 3 ст. — 10.

- ««а службу в морской пехоте». ¬ведена в 2000 г. ≈е обладател€ми став€тс€ военные, проход€щие службу в береговых подразделени€х ¬ћ‘, отслужившие минимум 5 лет.

- ««а службу в подводных силах». ”чреждена весной 2006 г. 21.01.2013 г. учреждение произошло вторично. ¬ручаетс€ военным, служащим в подразделени€х подлодок ¬ћ‘ за безупречную службу в течение минимум 5 лет.

12-е √” ћинобороны

√лавное ”правление ћинобороны є 12, которое носит также название 12-го √лавка, несет ответственность за €дерное обеспечение страны и ее безопасность. ƒнем по€влени€ ведомства €вл€етс€ 04.09.1947 г. “огда был сформирован —пецотдел √енштаба ¬— —оветского —оюза. ѕеред новым отделом было поставлено несколько задач. ѕрежде всего, они должны были построить первый полигон в стране дл€ испытани€ оружи€ подобного типа, разработанного советскими учеными, в —емипалатинске.

ѕомимо того, сотрудники спецотдела были об€заны изучать степень поражающих факторов атомных взрывов. ќни должны были разрабатывать разнообразные варианты защиты армии и мирных жителей от €дерной атаки. ѕервым руководителем спецотдела стал генерал-полковник ¬. Ѕол€тко. «амещал его Ќ. ≈горов.

—пуст€ пару лет, в начале осени 1949 г. —пецотдел √енштаба стал 6 управлением √енштаба. ¬ его об€занности входила координирование научно-исследовательских работ, создание требований по боеприменению войск в случае необходимости использовани€ €дерного вооружени€. ќни об€заны были организовывать и осуществл€ть испытани€ €дерного оружи€ и т.д.

Ќа день 01.03.1951 г. ¬— ———– обладали 15 атомными бомбами, аналогичных –ƒ—-1. ’ранилось это оружие на территории Ѕ-11. ƒл€ них специально под землей было построено хранилище. ƒержались они в разобранном виде. »х составл€ющие элементы были в хранилищах, построенных из железобетона, наход€щихс€ на поверхности и засыпанных землей. ћеньше чем через год, на начало 1952 г. в хранилище было 35 атомных бомб:

¬ декабре 1951 г. ¬¬— начали учить использовать €дерные авиабомбы. Ёто случилось после того, как в конце лета 1951 г. —овмин страны прин€л решение сформировать 1-й авиа бомбардировочный полк, а ¬оенное ћинистерство постановление выполнило. ѕолк называлс€ «”чебно-тренировочна€ часть є 8». ќн состо€л из 22 двух самолетов “”-4, которые служили в качестве носителей. омандовал им полковник ¬. “рехин.

ƒл€ решени€ проблемы о хранении нового оружи€, в декабре 1950 г. —овмин ———– решил построить центральные базы. “акие ÷Ѕ должны были собирать и хранить €дерные бомбы, которые изготавливались на предпри€ти€х ћинсредмаша. ѕервые такие базы по€вились в ‘еодосии, »вано-‘ранковске, ѕодмосковье, Ќовгороде. —пуст€ год по решению —овмина началось возведение €дерных баз.

Ќа них бомбы хранились и готовились к использованию. “акие базы находились р€дом с 4 аэродромами ƒальней јвиации и звались ремонтно-техническими. Ёти –“Ѕ были готовы уже в 1954 г. ¬ дальнейшем возведение центральных хранилищ и –“Ѕ было продолжено. Ѕоевые припасы привозились с предпри€тий разобранными на составл€ющие. Ќа ÷Ѕ все составл€ющие провер€лись и собирались в корпус. ¬ середине 50-х готов €дерные боеприпасы на –“Ѕ хранились отдельно от зар€дов и т.д.

¬ 1958 году в ведении 6 управлени€ оказалась вновь образованна€ —лужба контрол€ за €дерными взрывами. „ерез пару лет она получила им€ —лужбы спецконтрол€. ѕримерно тогда же √” комплектации ћинсредмаша оказалось в ведении ћинобороны страны. ¬скоре она было реорганизовано и стало называтьс€ √” специального вооружени€ ћинобороны. ¬есной 1958 года оно стало 12-м √” ћинобороны —оветского —оюза. ¬скоре в него вошло шестое управление √енштаба.

¬ 1988 году произошло формирование »нспекции €дерной безопасности. ќдновременно стала создаватьс€ спасательна€ служба. ¬последствии на ее базе по€вилась система реагировани€ на веро€тные аварийные ситуации с подобным вооружением. ¬ 1994 году на основе »нспекции было организовано ”правление госнадзора за €дерной безопасностью. ”правление находилось в ведении ћќ –‘.

Ќакануне развала ———– все €дерное вооружение, находившеес€ в республиках —оветского —оюза и за рубежом, вывезли на объекты ћќ –‘. ¬ 1995 году американские и российские ћинобороны пришли к соглашению о безопасном хранении и перевозке. ¬ 1997 году по€вилс€ российский ÷ентр €дерно-технического обеспечени€.

¬ соответствии с президентским ”казом профессиональный праздник назначен на 4 сент€бр€.

|

|

ћедаль "100 лет ћорской авиации" |

ƒневник |

ћедаль «100 лет ћорской авиации»

4.07.1916 года отечественные морские летчики впервые победили в воздушном бою. Ёта дата и считаетс€ ƒнем морской авиации. ¬ честь ее столети€ основано несколько наградных знаков. ќдной из них €вилась пам€тна€ медаль «100 лет ћорской авиации». »зготовлена награда “ѕѕ «„елзнак».

ќписание награды

ёбилейна€ награда «100 лет ћорской авиации» выполнена из металлического сплава золотистого цвета и имеет вид диска поперечным сечением 3,2 сантиметра. Ћицева€ часть знака имеет несколько изображений. ¬низу можно увидеть морские волны, по которым идет корабль. Ќад ним пролетает самолет.

¬ верхней части аверса — вертолет. ѕод ним надпись «100 лет», занимающа€ 2 р€да. Ёто срок существовани€ морской авиации.

¬верху реверса размещена эмблема морской авиации. Ёто €корь, по обеим сторонам которого наход€тс€ крыль€. ¬ центре геральдического знака — щит. ѕод эмблемой — годы существовани€ «1916—2016». ≈ще ниже на именование ведомства: «ћќ–— јя ј¬»ј÷»я ¬ћ‘ –ќ——»»». ƒанные слова занимают 2 р€да.

—верху наградного знака медали есть колечко, рассчитанное дл€ св€зи с 5-угольной колодочкой. Ќа последней лента. Ќа ней несколько полос: желта€, голуба€. √олуба€ окаймлена белыми 1-миллиметровыми полосками. —лева — 1-миллиметровый черный кант, справа 1-миллиметровый алый.

ак все начиналось

ѕроигрыш –оссии в войне с японией 1904—1905 годов был обусловлен несколькими причинами. ќдной из них стало отсутствие на море разведывательных средств. Ёту функцию мог выполн€ть аэроплан. ¬ то врем€ уже был совершен полет на самолете –айта. ¬первые иде€ об использовании аэропланов с морских судов была выдвинута капитаном Ћ. ћациевичом.

Ћев ћакарович предложил создать специальное подразделение воздушного флота. “акой отдел был создан. ¬ середине следующего года подполковник ћ. онокотин предложил использовать летальные аппараты на море дл€ нескольких задач:

- ¬ разведывательных цел€х, дл€ фотографировани€ объектов.

- —оздани€ аэропланов, взлетающих и с воды и сад€щихс€ на нее.

- ѕо€вление специальных морских летательных аппаратов и авианосца

—начала этот проект получил одобрение и даже начались работы, но через некоторое врем€ ћорской √енштаб признал план неэффективным. “ам посчитали, что лучше использовать гидросамолеты, которые базировались на берегу. ѕо€вление гидроавиации состо€лось весной 1910 года. “огда французский пилот ‘абр впервые взлетел с воды на гидроаэроплане. „ерез полтора года взлетел самолет-амфиби€ « анар».

ќднако, освоение этого направление влекло за собой потери. 24.09.1910 г. в авиакатастрофе погиб Ћ. ћациевич. „ерез два года то же самое произошло с мичманом ¬. удр€вцевым. ¬ конце 1910 г. в —евастополе была ќ¬‘ открыта офицерска€ школа. ≈е возглавил кавторанг ¬. едрин.

¬есной 1912 года руководитель ћорского √енштаба составил доклад о плане формировани€ на флотах авиаотр€дов. ƒоклад был утвержден, на его основе была сформирована ќпытна€ авиастанци€ Ѕалтфлота.

¬ следующем году аэропланы, среди них и гидросамолеты, стали производитьс€ в промышленном масштабе в нескольких европейских странах, в том числе и в нашей. 5 авиазаводов в нашей стране в 1913 году выпустили 270 летательных аппаратов, через 3 года выпуск составл€л уже 1850 единиц. ћоторы дл€ них преимущественно приобретались за рубежом.

Ќо сначала гидросамолеты покупались за границей и подвергались модернизации. “акие варианты производили российские предпри€ти€. ¬ период 1913—1914 годов состо€лись первые полеты отечественного гидросамолета —-10. ≈го конструктором стал ». —икорский.

¬ первое врем€ гидросамолеты на воду опускались с помощью подъемных кранов. јналогично они поднимались на судно. “акой вариант был недорог и прост. ¬ 1913 г. стали переоборудовать пароходы в авианесущие транспорты. ¬ результате к началу 1-й мировой наша страна обладала 65 морскими военными аэропланами.

¬о врем€ войны авианесущие транспорты становились участниками морских боев. √идросамолеты занимались корректировкой артиллерийского огн€ судов, с воздуха вели разведде€тельность. — них на вражеские корабли бросались бомбы, они осуществл€ли охрану своих судов.

ќднако, первые гидросамолеты были довольно ненадежными и чего посто€нно ломались по причине технических неисправностей. »з-за этого летчиков погибло больше, чем в воздушных бо€х.

4.07.1916 года 4 гидросамолета, взлетевшие с авианесущего судна «ќрлица» сражались в воздухе с 4 кайзеровскими аэропланами. Ёто произошло над Ѕалтийским морем. Ѕой завершилс€ победой российских морских летчиков. 2 немецких самолета были сбиты, 2 бежали. ” наших летчиков потерь не было.

Ћетом 1917 года в ћорском ведомстве по€вилось ”правлени€ морской авиации и воздухоплавани€.

ѕериод ———–

ѕосле переворота 1917 года новой власти досталось только 40% авиапарка царской. ќстальные летательные аппараты пребывали в неисправном состо€нии. ¬есной 1918 года по€вилось √” расного ¬¬‘. ћорска€ авиаци€ была передана в его ведение. —оветска€ власть не могла обойтись без гидроавиации. ќна использовалась на ¬олге, аме, —еверной ƒвине. ¬ гражданскую войну было произведено более 3 тыс. вылетов.

27.04.1918 г. по€вилась авиаци€ Ѕалтфлота, в его составе по€вилась ¬оздушна€ бригада особого назначени€. —пуст€ 3 года то же самое произошло на „ерноморском флоте. Ќа “ихоокеанском флоте морские летчики по€вились значительно позже — в 1932 году. Ќа —еверном — в 1936 г.

¬ 20-е, 30-е гг. морска€ авиаци€ была частью ¬¬— ј. ѕриоритет тогда отдавалс€ сухопутным войскам, их прикрытию. Ѕольшое значение придавалось борьбе с вражеской воздушной разведкой. ¬ соответствии с этим обучались специалисты, строилась нова€ техника. ћорска€ авиаци€ находилась на втором месте. ѕоэтому строились в основном гидросамолеты, которые должны были производить морскую воздушную разведку. —пециалисты выпускались лишь школой морских летчиков в ≈йске.

¬ 30-е годы морские летчики стали недос€гаемыми геро€ми, примерами дл€ практически всех жителей нашей страны. ќни работали в пол€рной авиации, осваивали —еверный морской путь. ѕервыми √еро€ми —оветского —оюза в 1934 г. стали тоже летчики, спасавшие челюскинцев.

ѕосле по€влени€ Ќаркомата ¬ћ‘ гидроавиаци€ стала его частью. “огда она уже стала на равных с другими родами ¬ћ‘. ≈й стало удел€тьс€ повышенной внимание, по€вл€лись современные оружие и летательные аппараты, готовились специалисты.

¬се флоты стали оснащатьс€ т€желыми самолетами, которые использовались дл€ поражени€ подводной части судов в открытых водах. ƒл€ обучени€ командиров открылс€ специальный факультет в ¬ћ академии. ¬се это привело к тому, что к началу ¬ќ¬ численность морской авиации заметно выросла, а ее качество улучшилось. ¬ результате этот род войск стал одной из основных ударных сил ¬ћ‘. — ее помощью наносились удары по наступающему врагу. Ѕомбардировщики почти всех флотов сбрасывали бомбы на порты противника. ќсобенно прославились балтийские летчики. ќни в начале августа бомбили Ѕерлин.

«а период ¬ќ¬ авиацией ¬ћ‘ было сделано свыше 350 вылетов. Ћетчики уничтожила свыше 5 500 вражеских самолетов, 407 боевых судов, более 370 транспортов, перевозивших различные грузы и людей.

ѕосле войны продолжала создаватьс€ современна€ техника. ќна постепенно становилась реактивной, обладающей большей скоростью и дальностью. –аботой руководились самые опытные специалисты. »х поддерживали адмирал Ќ. √. узнецов, возглавл€вший ¬ћ‘, а после него —. √. √оршков.

Ѕольшое значение стало придаватьс€ борьбе с вражескими подлодками. ¬ 50-е годы по€вилс€ первый гидросамолет дальнего действи€. ƒл€ поражени€ подлодок он был оснащен радиобу€ми, глубинными бомбами и торпедами.

Ќа Ѕалтийском и „ерных мор€х дл€ разведывательных целей стали примен€тьс€ сверхзвуковые летательные аппараты. ¬ ¬ћ‘ по€вились противолодочные корабли. — этого времени сформировалась корабельна€ авиаци€. Ѕыли созданы аппараты вертикального взлета. «акончилось строительство авианесущих крейсеров. Ёти корабли много раз несли службу во многих районах различных морей и океанов. «атем была сформирована истребительна€ авиаци€.

—егодн€ морска€ авиаци€ состоит из нескольких подразделений. —реди них морской ракетоносное, противолодочное, разведывательное. ≈сть штурмова€ авиаци€ и т.д. ѕодчин€етс€ руководителю авиации ¬ћ‘. —егодн€шн€€ морска€ авиаци€ обладает универсальностью, маневренностью и мобильностью.

|

|

ћедаль "30 лет ликвидации аварии на „јЁ—" |

ƒневник |

ћедаль 30 лет ликвидации аварии на „јЁ—

¬ апреле 1986 года произошла крупнейша€ техногенна€ катастрофа в мире — авари€ на „ернобыльской атомной Ё—. Ќа ликвидации ее последствий было задействовано множество людей, рисковавших собственной жизнью. ¬ этом году будет отмечатьс€ годовщина этой трагедии, по этому поводу выпущена юбилейна€ медаль «30 лет ликвидации аварии на „јЁ—». »зготовитель медали “ѕѕ «„елзнак».

ќписание награды

ћедаль имеет традиционную круглую форму, выполнена из латуни и имеет желтый оттенок. Ќа ее передней части можно видеть крест темно-красного цвета, кра€ которого окаймлены золотом. ¬ месте перекрещивани€ концов размещен медальон. Ќа его €рко-синем фоне — изображение „ернобыльской јЁ—. ѕод ним выгравирована дата аварии — «26.04.86». ≈ще ниже полукругом написано: «„≈–ЌќЅџЋ№».

Ќа обороте несколько надписей. —ама€ верхн€€, занимающа€ 2 строчки: «’’’ лет». ѕод ней фраза: ««ј ћ”∆≈—“¬ќ ћ»Ћќ—≈–ƒ»≈ ѕјћя“№». ќна написана в 3 р€да. ќборот награды окаймлен венком. ¬низу, в центре, звездочка.

ћедаль соединена с 5-угольной колодкой, обт€нутой полосатой ленточкой. ѕолосы на ней располагаютс€ в таком пор€дке — слева узка€ темно-зелена€, за ней широка€ ала€, посередине которой узка€ желта€, затем оп€ть узка€ зелена€. —права — широка€ полоса темно-синего цвета. — правого кра€ узкий черный кант.

„ернобыльска€ катастрофа

26.04.1986 г. вошло в историю человечества как дата самой масштабной техногенной аварии на јЁ— за всю историю существовани€. ѕомимо того, эта авари€ останетс€ как пам€тник людской беспечности.

ќн катастрофы пострадало большое количество людей. Ќекоторые из них погибли сразу, многие позже. Ѕольшинство ликвидаторов, оставшихс€ сегодн€ в живых, страдают т€желыми, практически неизлечимыми заболевани€ми. Ќо пострадали не только те люди, которые участвовали в устранении последствий катастрофы, беда сказалась на сотн€х тыс€ч обычных граждан.

ћесто, где находилась јЁ— в „ернобыле — берег речки ѕрип€ть на севере ”краинской ——–, недалеко от границы с Ѕелоруссией. ƒо иева только 94 километра. —егодн€ это территори€ ”краины. јтомна€ станци€ была построена на местности, где было много лесов и болот. ƒругие населенные пункты располагались на достаточном удалении, по этой причине дл€ сотрудников построили ѕрип€ть — город, предназначенный исключительно дл€ их проживани€.

ќт ѕрип€ти до „ернобыльской станции было всего 3 километра. ƒата основани€ — 1970 год. ¬ 1986 году в городе проживало около 47 тыс. человек. —егодн€ он считаетс€ покинутым.

ак все случилось

моменту катастрофы на „јЁ— функционировало 4 энергоблока. ¬се произошло на 4-м после часа ночи 26 апрел€. Ётот энергоблок был кип€щим реактором, у которого не было защитной оболочки. ѕред аварией происходили его испытани€. Ћюди, которые работали на реакторе, должны были уточнить, в состо€нии ли турбины дать нужное количество остаточной энергии дл€ питани€ специальной охладительной системы, если произойдет незапланированное отключение электроэнергии. ƒругой вопрос, ответ на который они искали — могут ли турбины выдержать такие перебои до того, как включатс€ аварийные источники питани€.

ѕрервать испытани€ было нельз€, по этой причине системы аварийной защиты отключили заблаговременно. „тобы обеспечить безопасность, требовалось уменьшить мощность реактора на четверть. ќднако, все запланированное так и не было сделано. ѕо причинам, которые до сих пор не установлены, в 1 час 23 мин. и 47 сек. оказалось, что мощность реактора уменьшилась значительно ниже предполагаемого уровн€ и составила примерно 1% от номинальной.

ѕерсонал станции, возглавл€емый ј.—. ƒ€тловым решили осуществить разгон реактора с целью возвратить его к рабочему состо€нию. Ќо уже спуст€ 30 сек. мощность реактора резко увеличилась. “ак как аварийные системы находились в отключенном состо€нии, произошла цепна€ реакци€. ќстановить ее персоналу станции не удалось.

¬ результате произошел взрыв очень большой силы. –еактор был полностью разрушен. ѕроизошло частичное обрушение здани€ јЁ—. ѕлита весом приблизительно в тыс€чу тонн, была отброшена. ѕроизошло воспламенение графической оболочки реактора. ¬се радиоактивные вещества, которые входили в ее состав, оказались в атмосфере. ¬ некоторых помещени€х и на кровле произошел пожар.

ѕри разрушении здани€ погибли 2 человека. ќдин из них —оператор √÷Ќ ¬. ’одемчук. ≈го тело найти так и не удалось, так как оказалось под обломками многотонных барабан-сепараторов. ¬торой — ¬. Ўашенок, он скончалс€ позже от полученных травм и ожогов.

ѕричины происшедшего

—егодн€ есть 2 официальных объ€снени€ причин катастрофы. ѕомимо них, существуют и альтернативные версии произошедшего. –уководством страны была создана комисси€, котора€ назвала виновниками аварии сотрудников и руководство јЁ—. ћј√ј“Ё была сформирована друга€ комисси€, котора€ постановила, что причиной стал целый комплекс нарушени€ существующих правил сотрудниками. ѕоследней каплей стало приведение реактора в нерегламентное состо€ние.

—реди нарушений, допущенных сотрудниками станции, перечисл€лись такие:

- ќсуществление испытаний «любой ценой». Ёкспериментаторы не остановились даже вид€ перемены в состо€нии реактора.

- ќтключение технологических защит. ≈сли бы они работали, реактор был бы остановлен задолго до перехода в опасный режим.

- ”малчивание о размерах бедстви€ в первое врем€ руководител€ми „јЁ—.

ѕозже, в 1991 г. √осударственный атомный надзор создал еще одну комиссию. ќна решила, что катастрофа случилась из-за неудачной конструкции реактора. ¬ 1993 году INSAG выпустил отчет, который также назвал основной причиной конструктивные недостатки реактора. ќднако, елиной версии причин, с которой были бы согласны все специалисты, до сих пор не существует.

ѕоследстви€ аварии

ѕосле того, как произошел взрыв, в пожарную часть поступил сигнал о возгорании. ѕожарные на прот€жении нескольких часов занимались тушением пожара. ѕотушить его удалось к 6 часам утра. ¬сего было задействовано 69 человек пожарных.

—начала большинство не осознавало степень повреждени€ реактора. ѕоэтому было решено подавать воду в активную зону реактора, чтобы ее охладить. ѕри тушении некоторые пожарные получили серьезные дозы радиации. Ќекоторые — смертельные.

“ак как пожарные не могли обеспечить достаточного количества воды, начина€ со следующего дн€ до 5 ма€ над 4 энергоблоком посто€нно летали вертолеты, сбрасывающие песок. ¬ общей сложности было сброшено около 2,4 тыс. тонн свинца и 1,8 тыс. тонн песка. —читалось, что такие образом не только потушат огонь, но и будет предотвращено распространение радиации.

ќднако, эффект был обратным. –еактор продолжал разогреватьс€, в результате чего радиоактивных веществ стало выбрасыватьс€ больше. –еакци€ стала неконтролируемой. »справить положение смогли лишь к 5 ма€.

∆ертвы аварии

„ернобыльска€ катастрофа получила огромный эффект. ћного людей получили большие дозы радиации, превышающие допустимые в дес€тки раз. ќчень большие дозы получили пожарные. »х было около 600 человек. ¬се они умерли от лучевой болезни, причем 31 их них через несколько часов после облучени€.

134 работника „јЁ— и спасателей, которые находились на месте происшестви€ в момент взрыва, по€вилась лучева€ болезнь. 28 из них скончались на прот€жении нескольких лет. –уководство страны стало формировать бригады дл€ расчистки зоны аварии. —читаетс€, что в их состав входило около 800 тыс€ч человек. —пециалисты говор€т, что примерно 300 тыс€ч облучились смертельной дозой.

—оветские люди узнали об аварии только 27 апрел€. Ќа следующий день “ј—— сообщил о несчастном случае на станции. 27 числа население ѕрип€ти эвакуировали. Ћюд€м говорили, что их увоз€т временно, через 3 дн€ они вернутс€. Ёто было сделано дл€ пресечени€ паники. «апрещалось брать с собой домашних животных.

»з-за аварии в „ернобыле престижу атомной энергетики был нанесен серьезный урон. Ќа прот€жении многих лет в —Ўј и ≈вропе новые јЁ— не строились.»з сельскохоз€йственного оборота вышло примерно п€ть миллионов гектаров земель. ¬округ „јЁ— сформировали зону отчуждени€ радиусов в 30 километров. Ѕыло ликвидировано и закопано несколько сотен небольших населенных пунктов.

—егодн€ уровень радиации возле „јЁ— стал меньше. ќЌ больше допустимого только в 200 раз. ƒл€ сравнени€ в момент аварии эта цифра составл€ла 13 тыс€ч. ∆ить на этой территории будет невозможно еще долгое врем€.

|

|

ћедаль ћ„— –‘ "«а безупречную службу" |

ƒневник |

ћедаль ћ„— –‘ ««а безупречную службу»

¬ ћ„— существует несколько наград, с помощь которых руководство ведомства отмечает наиболее отличившихс€ сотрудников. ¬ их числе медаль ««а безупречную службу», котора€ учреждена приказом руководител€ ћ„— є 628 от 18.12.2000 года.

ѕор€док награждени€

ћедалью ««а безупречную службу» могут быть отмечены военные, служащие в войсках √ќ, а также штатские сотрудники ћ„—, которые безупречно исполн€ли свои служебные об€занности в системе ведомства на прот€жении минимум 10 лет. ѕомимо того, дл€ того чтобы получить данный знак отличи€, человек должен быть ранее награжден одной из государственных или ведомственных наград.

Ќосить медаль следует слева, после медали ћ„— ««а разминирование». ѕосле нее располагаетс€ медаль ««а содружество во им€ спасени€», естественно, при ее наличии.

¬ ћ„— существует несколько наград, с помощь которых руководство ведомства отмечает наиболее отличившихс€ сотрудников. ¬ их числе медаль ««а безупречную службу», котора€ учреждена приказом руководител€ ћ„— є 628 от 18.12.2000 года.

ѕор€док награждени€

ћедалью ««а безупречную службу» могут быть отмечены военные, служащие в войсках √ќ, а также штатские сотрудники ћ„—, которые безупречно исполн€ли свои служебные об€занности в системе ведомства на прот€жении минимум 10 лет. ѕомимо того, дл€ того чтобы получить данный знак отличи€, человек должен быть ранее награжден одной из государственных или ведомственных наград.

Ќосить медаль следует слева, после медали ћ„— ««а разминирование». ѕосле нее располагаетс€ медаль ««а содружество во им€ спасени€», естественно, при ее наличии.

|

|

ћедаль "«а службу в ¬оенно-воздушных силах" |

ƒневник |

Ќаграды ћинистерства обороны –оссийской ‘едерации — ведомственные награды федерального органа исполнительной власти –оссийской ‘едерации — ћинистерства обороны. Ќаграды предназначены дл€ поощрени€ военнослужащих и гражданских сотрудников учреждений, организаций и предпри€тий военного ведомства, а также иных граждан –оссийской ‘едерации и граждан иностранных государств.

ќформление наград

Ќаграды ћинистерства обороны –оссийской ‘едерации отличаютс€ от наград других ведомств наличием на ленте наград оранжевого пол€ занимающего левую половину всего пол€ ленты. ¬ пространстве оранжевого пол€ с левой стороны нанос€тс€ чЄрные полосы шириной 2 мм. ќдна полоса дл€ обозначени€ медалей ћинобороны, две полосы дл€ обозначени€ пам€тных знаков и некоторых знаков отличи€ ћинобороны.

“акже, лента с двум€ чЄрными полосами используетс€ в оформлении наград ‘едерального управлени€ по безопасному хранению и уничтожению химического оружи€ при ‘едеральном агентстве по промышленности — структуры параллельной ћинистерству обороны –оссийской ‘едерации.

======================================================================================================================================

ћедаль ««а службу в ¬оенно-воздушных силах»

13.08.2004 года ћинобороны был выпушен приказ под номером 240 об учреждении ведомственной медали ««а службу в ¬оенно-воздушных силах».

”слови€ награждени€

¬месте с наградой было прин€то соответствующее ѕоложение. —огласно ему знак может быть получен военнослужащим ¬¬—, который имеет 20-летнюю выслугу. „еловек дл€ получени€ медали должен быть обладателем знака отличи€ ««а заслуги» или иметь пам€тный значок «¬ойска ѕ¬ќ страны».

Ќаграда вручаетс€ и люд€м, которые раньше служили в ¬¬— и ¬ѕ¬ќ и вышедшие в отставку, если соблюдены все приведенные выше требовани€. ќднако такое происходит в единичных ситуаци€х, когда необходимо отметить выдающиес€ заслуги человека перед ¬¬— или ¬ѕ¬ќ.

ѕриказ о вручении утверждаетс€ главкомом ¬¬—.

ак нужно носить

Ќаграда должна располагатьс€ в левой части мундира и находитьс€ после медали ћинобороны ««а отличие в военной службе» первой степени, котора€ €вл€етс€ старшей. ћладшей считаетс€ ««а службу в морской пехоте».

ќписание награды

ѕроизводитс€ данный знак отличи€ из металлического сплава, имеющего желтый цвет. ‘орма и размер издели€ стандартны. Ёто круглый диск с поперечным сечением 3,2 сантиметра. Ќо краю обеих сторон выступающий борт.

÷ентральную часть аверса издели€ занимает несколько изображений. Ќа переднем плане — истребитель, за ним три лет€щие зенитные ракеты различных модификаций. ќни пролетают на фоне радара. ¬верху мала€ эмблема ¬¬—, представл€юща€ собой изображение скрещенных между собой пропеллера и зенитки из серебра. ќни наход€тс€ на серебристых распростертых крыль€х. ¬низу — ветка из листьев лавра.

–еверс издели€ содержит несколько надписей. ¬ центральной части название награды, занимающие три строчки. ¬ первой ««ј —Ћ”∆Ѕ”», во второй — «¬ ¬ќ≈ЌЌќ-¬ќ«ƒ”ЎЌџ’», в третьей — «—»Ћј’». ¬ерхний полукруг содержит слова «ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅќ–ќЌџ», нижний — «–ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»»». ¬се слова и изображени€ выпуклые.

¬ верхней части награды есть ушко, в которое вставл€етс€ колечко, предназначенное дл€ соединени€ с колодочкой. ќна имеют 5-угольную форму и с обратной стороны крепитс€ к одежде. ≈е поверхность покрыта муаровой ленточкой стандартной ширины 24 сантиметра, имеющей несколько полосок. —права 2-миллиметрова€ черна€, за ней 10-миллиметрова€ оранжева€, следом 5-миллиметровые голуба€ и желта€. »х раздел€ет 2-миллиметрова€ красна€.

¬се слова и изображени€ на издели€ представл€ют собой определенные символы. —амолетные крыль€ — скорость, зенитна€ пушка — защиту и оборону. ¬месте они говор€т об основной функции ¬¬—, которые должны защищать важнейшие объекты государства и его ¬— от нападени€ врагов с воздуха и обладать там преимуществом.

»стребитель и зенитные ракеты с радаром, представл€ющие собой технику, состо€щие на вооружении ¬¬—, свидетельствуют о том, что войска ¬¬— всегда наход€тс€ в отличной боеготовности.

ќранжевый цвет ленточки награды, имеющий черный кант говорит о том, что медаль учреждена ћинобороны –оссии. √олубой и желтый €вл€етс€ цветами флага ¬¬—. ќни говор€т о назначении этого знака — он вручаетс€ военным служащим ¬¬—.

»зготавливаетс€ изделие на торгово-промышленном предпри€тии «„елзнак».

ќтечественные ¬оенно-воздушные силы

Ћетом 1997 года ѕрезидентом нашего государства подписал приказ, согласно которому был образован новый вид ¬ооруженных —ил. ≈го образование произошло на основе бывших до этого ¬ѕ¬ќ и ¬оенно-воздушных сил. ¬ св€зи с этим был назначено определенное врем€ дл€ перехода. ¬ это врем€ были осуществлены изменени€ структуры, а также реорганизаци€ управлени€. началу весны 1998 года на основе ¬ѕ¬ќ и ¬¬— по€вилось управление √лавкома и √лавный штаб ¬¬—. ¬ѕ¬ќ и ¬¬— вместе образовали новый вид ¬ооруженных —ил — ¬¬—.

ѕредназначение военно-воздушных сил:

- ¬ойска должны отражать нападение с воздуха и из космоса, а также защищать от воздушных ударов некоторые объекты. —реди них высшие государственные и военные органы управлени€, населенные пункты, €вл€ющиес€ административными центрами, промышленные районы, самые важные объекты экономики. ќни об€заны защищать и места сосредоточени€ ¬—.

- ¬¬— предназначены дл€ поражени€ непри€тельских объектов и военных подразделений с использование традиционного и €дерного оружи€.

- ƒл€ авиа обеспечени€ военных действий, которые провод€тс€ иными видами ¬—.

¬ состав ¬оенно-воздушных сил входит авиационные, зенитные, радиотехнические виды войск. ѕомимо этого, они включают в себ€ различные специальные войска, в частности, св€зи, разведки, инженерные, многие другие. ¬ ¬¬— также вход€т некоторые организации.

ѕо назначению и поставленным задачам ¬оенно-воздушные силы дел€тс€ на несколько видов. Ёто дальн€€, военно транспортна€, армейска€ авиаци€. ќни также могут подраздел€тьс€ на истребительную, разведывательную, другие виды.

Ќаграды авиации

Ќаша страна внесла огромный вклад в развитие мировой авиации и его значение не оспариваетс€ никем. ћастерство и мужество наших летчиков на себе испытали фашистские асы. ќ героизме российских авиаторов слагались легенды.

ƒнем рождени€ военной авиации в нашей стране считаетс€ 12.08.1912 года. »менно тогда было приказано создать штат воздухоплавательной части. ќфициально отмечатьс€ день стал с 1997 года, когда ѕрезидент подписал соответствующий приказ.

ѕервоначально авиаци€ предназначалась исключительно дл€ ведени€ разведки. ѕосле того, как под руководством ». —икорского был сконструирован «»ль€ ћуромец», стала развиватьс€ дальн€€ авиаци€. –уководство ———– придавало огромное значение развитию ¬оенно-воздушных сил, которые по количеству боевых самолетов превосходили все страны. Ќаши летчики внесли неоценимый вклад в победу над врагом.

» сегодн€ ¬¬— продолжают посто€нно совершенствоватьс€. јвиаци€ активно принимала участие в различных военных конфликтах, в частности, чеченском. «а врем€ существовани€ ¬оенно-воздушных сил множество летчиков про€вили насто€щее мужество, защища€ свою страну, за что им были вручены соответствующие награды.

—уществует множество подобных знаков отличи€, многие из них €вл€ютс€ насто€щей мечтой фалеристов. Ёто более всего относитс€ к старым наградам. «наки выпускаютс€ по различным поводам, изображение на тыльной стороне обычно отображает конкретное событие, в честь которого награда была учинена. ≈сть медали выпущенные в честь легендарных летчиков, в их числе „калов, ћаресьев, ожедуб.

Ќедавно отмечалось столетие ¬¬—, в честь этого событи€ была учреждена соответствующа€ медаль, сделанна€ из латунного сплава. Ќа тех медал€х ¬оенно-воздушных сил, которые были изготовлены до 2011 года, можно увидеть звезды красного цвета. «наки отличи€, сделанные в более позднее врем€, имеют окантовку с присутствием голубого и белого цвета. Ёти оттенки имеют два значени€. Ѕелый — крыло самолета на фоне голубого неба. — другой стороны, белый и голубой — цвета российского флага.

========================================================================================================================================

|

|

«нак "«а трудовые успехи" 10 лет остромска€ геофизическа€ экспедици€ ( √Ё) |

ƒневник |

«нак "«а трудовые успехи" 10 лет остромска€ геофизическа€ экспедици€ ( √Ё), приурочен к 10-летнему юбилею организовани€ остромской геофизической экспедиции в 1974 году. Ќадпись на реверсе знака: ћ√ –—‘—– остромска€ геофизеческа€ экспедици€ 1974 г.

остромска€ геофизическа€ экспедици€ ( √Ё), организована на основании приказа є 14 от 10 марта 1964 года “реста "√еофизнефтеуглеразведка" √лавгеологии –—‘—– (в последствии ћинистерства √еологии –—‘—–).

¬ 1993 году остромска€ геофизическа€ экспедици€ ( √Ё) преобразована в јќќ“ " остромагеофизика", преобразованное а 1996 году в ќјќ "" остромагеофизика".

¬ 1998 году ќјќ "" остромагеофизика" вошло в состав ќјќ Ђ√азпромгеофизикаї.

|

|

| —траницы: | [1] |