-–убрики

- 12345 (285)

- MODERN CULTURE (4)

- WORLD WAR I (1)

- WORLD WAR II (158)

- "¬ервольф" (3)

- "Ќорманди€-Ќеман" (2)

- ¬аффен-—— (1)

- ¬ермахт (5)

- ¬оеннопленные (5)

- »стории (2)

- ак все было на самом деле (46)

- оллаборационизм (24)

- Ћюфтвафе (3)

- ћифы и загадки (2)

- ћы и ќни (фотохроника) (5)

- ќккупаци€ (1)

- ќпераци€ "ѕриливна€ волна" (3)

- “ехника и технологии (5)

- “рофеи (8)

- јЅ—≈Ќ“ (21)

- Tunel (“уннель) (3)

- XENTA ( —≈Ќ“ј) (1)

- ј¬»ј÷»я (2)

- ј«ј–“Ќџ≈ »√–џ (1)

- –улетка (1)

- јЋ ќ√ќЋ№ (90)

- јбсент (3)

- ¬ино (13)

- ¬иски (32)

- »стории (1)

- онь€к (4)

- Ћикер (3)

- ћартини (6)

- ѕиво (4)

- “екила (1)

- јЌ≈ ƒќ“џ (11)

- јЌ“» ¬ј–»ј“ (7)

- —еребро (7)

- Ѕџ“ќ¬џ≈ ’»“–ќ—“» (5)

- ¬ј“» јЌ (вчера и сегодн€) (0)

- ¬≈—≈Ћќ≈ (4)

- ¬»Ќ“ј∆ (2)

- ¬»— » (17)

- Cutty Sark ( атти —арк) (1)

- Black & White (Ѕлэк энд ¬айт) (1)

- ¬—≈ ƒЋя "„ј…Ќ» ќ¬" (3)

- ¬—≈ ќ Ћ»–” (Liveinternet) (0)

- √алактика "IT" (0)

- √≈Ќ≈јЋќ√»я (1)

- √≈–ќ»«ћ (3)

- √”Ћј√ (13)

- ƒ≈Ћј ¬ќ≈ЌЌџ≈ (113)

- јмуници€ (15)

- ¬ооружение (4)

- ¬ооруженные силы “ретьего –ейха (1)

- »стории и байки (5)

- »стори€ оружи€ (20)

- Ќаграды (1)

- ”ниформа (5)

- ‘орма –оссийской »мператорской јрмии 1914-1917 (3)

- ‘ортификаци€ (15)

- ƒ≈Ћј ƒќћјЎЌ»≈ (4)

- ƒ≈Ћј «ј√ќ–ќƒЌџ≈ (8)

- ƒ≈Ћј ћќ–— »≈ (5)

- ƒ»«ј…Ќ (4)

- Ћоготип (1)

- ƒ»Ќј—“»» (1)

- Ёпоха Ќикола€ II (1)

- ƒ–≈¬Ќ≈…Ўјя ѕ–ќ‘≈——»я (4)

- Ќидерланды (4)

- «ј√јƒ » »—“ќ–»» (6)

- «ƒќ–ќ¬џ… ќЅ–ј« ∆»«Ќ» (3)

- «Ќјћ≈Ќ»“ќ—“» (207)

- јгата ристи (1)

- јдольф √итлер (1)

- јманда Ћир (1)

- јнджелина ƒжоли (1)

- јнжела ƒэвис (2)

- Ѕернес ћарк (2)

- ¬ысоцкий ¬ладимир (1)

- ƒеми ћур (1)

- ƒжозефин Ѕейкер (2)

- ƒжордж ѕаттон (George Patton) (6)

- атрин ƒенев (1)

- око Ўанель (11)

- ристина - королева Ўвеции (1)

- ћерелин ћонро (7)

- ћоника Ѕеллуччи (2)

- ѕушкин (1)

- –ичард √ир (1)

- –оман “ыртов (Ёрте) (1)

- –удольф Ќуриев (1)

- —альвадор ƒали (1)

- ’эмингуэй Ё. (8)

- »Ќ“≈–≈—Ќќ, Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ, ”ƒ»¬»“≈Ћ№Ќќ (72)

- ≈да (12)

- ќбычаи, традиции, ритуалы (6)

- ѕрирода (4)

- ‘изиологи€ (11)

- »Ќ“≈–Ќ≈“-—≈–¬»—џ (5)

- »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌјя √–ј‘» ј (5)

- »— ”——“¬ќ (81)

- јрхитектура (11)

- ƒизайн (3)

- »зобразительное (35)

- »нтерьер (7)

- “анец (2)

- ‘отографи€ (2)

- ‘отохудожники (2)

- ’удожники (6)

- ёвелирное (4)

- »—“ќ–»» (25)

- »стории успешных людей (2)

- »стори€ вещей (14)

- —лов, выражений, реплик (5)

- »—“ќ–»я (√–јЌ») (113)

- Ѕеларусь (41)

- ћинск (5)

- ———– (1)

- ј Ё“ќ ЅџЋќ (11)

- »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘ (13)

- Ћјƒќ¬јя ћ”ƒ–ќ—“» (16)

- ≈врейска€ "полка" (2)

- »ндейска€ "полка" (2)

- »таль€нска€ "полка" (1)

- итайска€ "полка" (1)

- итайска€ "полка" (1)

- ѕ–»“„» (1)

- японска€ "полка" (1)

- ќ “≈…Ћ» (2)

- ќЋЋ≈ ÷»ќЌ»–ќ¬јЌ»≈ (3)

- ќћ”-“ќ Ќј ’Ћ≈Ѕ Ќ≈ ’¬ј“ј≈“, ј ƒ–”√»≈ ... (2)

- ќ—ћ≈“ќЋќ√»я (1)

- –»ћ»ЌјЋ (14)

- ”Ћ»Ќј–»я (26)

- ћед (1)

- ћучные издели€ (1)

- –ецепты (5)

- –ыба (1)

- —ало (1)

- ЋјЌЎј‘“Ќџ… ƒ»«ј…Ќ (1)

- Ћ» ≈– (2)

- Ѕейлис (1)

- ЋёЅќ«Ќј“≈Ћ№Ќџћ (14)

- ћатематика (2)

- ћ»‘џ » –≈јЋ№Ќќ—“№ (2)

- “ранспорт (2)

- ћќƒј (35)

- ƒл€ него (2)

- ƒл€ нее (14)

- »стори€ (1)

- ћ”«џ ј (12)

- »стори€ музыкальных произведений (4)

- Ќј√–јƒџ » «Ќј » (35)

- ¬едомственные (6)

- √ермани€: “ретий –ейх (4)

- √ермани€: “ретий –ейх (гражданские) (1)

- азачества (2)

- Ћитва (2)

- –осси€ (8)

- —оединенные Ўтаты јмерики (4)

- Ќј–ќƒЌјя ћ≈ƒ»÷»Ќј (Ћ≈„≈ЅЌ» ) (2)

- Ќј–ќƒЌџ≈ —ќ¬≈“џ (6)

- Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ ! (3)

- ќƒ≈——ј и около (1)

- ќЌ & ќЌј (2)

- ѕЋјЌ≈“ј "IT" (2)

- ѕ–ј«Ќ» », ‘≈—“»¬јЋ» (0)

- ѕ–»“„» (25)

- ѕ–ќ—“ќ ∆»«Ќ№ (5)

- ѕ—»’ќЋќ√»я (1)

- ѕ”“≈Ў≈—“¬»я, “”–»«ћ, ќ“ƒџ’ (92)

- ¬атикан (1)

- ¬ьетнам (1)

- √ермани€ (7)

- ƒубаи (1)

- »нди€ (2)

- увейт (2)

- ќпасности дл€ туриста (3)

- ѕариж (2)

- —ейшелы (1)

- —ерби€ (1)

- —ингапур (1)

- —оветы туристам (1)

- —тамбул (1)

- “урци€ (1)

- ‘ранци€ (1)

- „ехи€ (2)

- Ўвейцари€ (1)

- япони€ (3)

- –ј«Ќќ≈ (15)

- –≈ƒ »≈ јƒ–џ (1)

- —јћќƒ≈Ћ » (1)

- —»ћ¬ќЋ» ј (1)

- —»Ќ≈ћј“ќ√–ј‘ (1)

- —ќ¬≈“џ ѕќ ∆»«Ќ» (1)

- —ѕ≈÷—Ћ”∆Ѕџ (1)

- —“ќѕ- јƒ– (7)

- —“–јЌј √”–ћјЌ»я (0)

- —“–јЌќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ (6)

- јвстрали€ (1)

- —Ўј (1)

- ‘ранци€ (1)

- “ј…Ќџ, «ј√јƒ » (1)

- јнтарктида: континент-загадка (1)

- “≈’Ќ» ј » “≈’ЌќЋќ√»» (1)

- “–јƒ»÷»» (1)

- ”¬Ћ≈„≈Ќ»я (1)

- ”–ќ » ∆»«Ќ» (8)

- ‘ќ“ќј–’»¬ (3)

- ‘ќ“ќЎќѕ (1)

- ÷»“ј“џ (2)

- „ј… (2)

- „≈–ЌќЅЋ№-обща€ боль (0)

- Ў≈ƒ≈¬–џ ј–’»“≈ “”–џ (3)

- Ўќ”-Ѕ»«Ќ≈— (8)

- ѕесни (4)

- Ё ќЋќ√»я (1)

- Ё–ќ“» ј (8)

- Ё“» ≈“ (4)

- ¬инный этикет (1)

- Ё“ќ »Ќ“≈–≈—Ќќ (39)

-ћузыка

- арлос —антана. я сильно сильно теб€ люблю. мр3

- —лушали: 14827 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

¬ложенные рубрики: Ўтрафники(0), “рофеи (8), “ехника и технологии(5), ќпераци€ "ѕриливна€ волна"(3), ќккупаци€ (1), ћы и ќни (фотохроника)(5), ћифы и загадки (2), Ћюфтвафе(3), оллаборационизм(24), ак все было на самом деле(46), »стории(2), ¬оеннопленные(5), ¬ермахт(5), ¬аффен-——(1), "Ќорманди€-Ќеман"(2), "¬ервольф" (3)

ƒругие рубрики в этом дневнике: Ё“ќ »Ќ“≈–≈—Ќќ(39), Ё“» ≈“(4), Ё–ќ“» ј(8), Ё ќЋќ√»я(1), Ўќ”-Ѕ»«Ќ≈—(8), Ў≈ƒ≈¬–џ ј–’»“≈ “”–џ(3), „≈–ЌќЅЋ№-обща€ боль(0), „ј…(2), ÷»“ј“џ(2), ‘ќ“ќЎќѕ(1), ‘ќ“ќј–’»¬(3), ”–ќ » ∆»«Ќ»(8), ”¬Ћ≈„≈Ќ»я(1), “–јƒ»÷»»(1), “≈’Ќ» ј » “≈’ЌќЋќ√»»(1), “ј…Ќџ, «ј√јƒ »(1), —“–јЌќ¬≈ƒ≈Ќ»≈(6), —“–јЌј √”–ћјЌ»я(0), —“ќѕ- јƒ–(7), —ѕ≈÷—Ћ”∆Ѕџ(1), —ќ¬≈“џ ѕќ ∆»«Ќ»(1), —»Ќ≈ћј“ќ√–ј‘ (1), —»ћ¬ќЋ» ј(1), —јћќƒ≈Ћ »(1), –≈ƒ »≈ јƒ–џ(1), –ј«Ќќ≈(15), ѕ”“≈Ў≈—“¬»я, “”–»«ћ, ќ“ƒџ’(92), ѕ—»’ќЋќ√»я(1), ѕ–ќ—“ќ ∆»«Ќ№(5), ѕ–»“„»(25), ѕ–ј«Ќ» », ‘≈—“»¬јЋ»(0), ѕЋјЌ≈“ј "IT" (2), ќЌ & ќЌј(2), ќƒ≈——ј и около(1), Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ !(3), Ќј–ќƒЌџ≈ —ќ¬≈“џ(6), Ќј–ќƒЌјя ћ≈ƒ»÷»Ќј (Ћ≈„≈ЅЌ» )(2), Ќј√–јƒџ » «Ќј »(35), ћ”«џ ј(12), ћќƒј(35), ћ»‘џ » –≈јЋ№Ќќ—“№(2), ЋёЅќ«Ќј“≈Ћ№Ќџћ(14), Ћ» ≈–(2), ЋјЌЎј‘“Ќџ… ƒ»«ј…Ќ(1), ”Ћ»Ќј–»я(26), –»ћ»ЌјЋ(14), ќ—ћ≈“ќЋќ√»я(1), ќћ”-“ќ Ќј ’Ћ≈Ѕ Ќ≈ ’¬ј“ј≈“, ј ƒ–”√»≈ ...(2), ќЋЋ≈ ÷»ќЌ»–ќ¬јЌ»≈(3), ќ “≈…Ћ»(2), Ћјƒќ¬јя ћ”ƒ–ќ—“»(16), »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘(13), ј Ё“ќ ЅџЋќ(11), »—“ќ–»я (√–јЌ»)(113), »—“ќ–»»(25), »— ”——“¬ќ(81), »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌјя √–ј‘» ј(5), »Ќ“≈–Ќ≈“-—≈–¬»—џ(5), »Ќ“≈–≈—Ќќ, Ќ≈¬≈–ќя“Ќќ, ”ƒ»¬»“≈Ћ№Ќќ(72), «Ќјћ≈Ќ»“ќ—“»(207), «ƒќ–ќ¬џ… ќЅ–ј« ∆»«Ќ»(3), «ј√јƒ » »—“ќ–»»(6), ƒ–≈¬Ќ≈…Ўјя ѕ–ќ‘≈——»я(4), ƒ»Ќј—“»»(1), ƒ»«ј…Ќ (4), ƒ≈Ћј ћќ–— »≈(5), ƒ≈Ћј «ј√ќ–ќƒЌџ≈(8), ƒ≈Ћј ƒќћјЎЌ»≈(4), ƒ≈Ћј ¬ќ≈ЌЌџ≈(113), √”Ћј√(13), √≈–ќ»«ћ(3), √≈Ќ≈јЋќ√»я(1), √алактика "IT" (0), ¬—≈ ќ Ћ»–” (Liveinternet) (0), ¬—≈ ƒЋя "„ј…Ќ» ќ¬"(3), ¬»— »(17), ¬»Ќ“ј∆(2), ¬≈—≈Ћќ≈(4), ¬ј“» јЌ (вчера и сегодн€)(0), Ѕџ“ќ¬џ≈ ’»“–ќ—“»(5), јЌ“» ¬ј–»ј“(7), јЌ≈ ƒќ“џ(11), јЋ ќ√ќЋ№(90), ј«ј–“Ќџ≈ »√–џ(1), ј¬»ј÷»я(2), јЅ—≈Ќ“ (21), WORLD WAR I(1), MODERN CULTURE(4), 12345(285)

ак это было |

ƒневник |

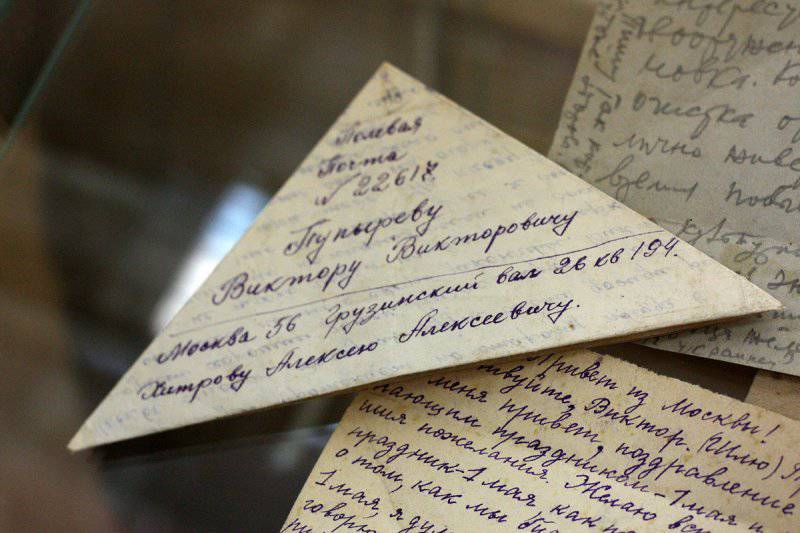

¬оенно-почтова€ служба в годы ¬еликой ќтечественной войны

Ќачина€ с первых дней ¬еликой ќтечественной войны, когда больша€ часть мужского населени€ покинула свои дома и вступила в р€ды —оветской јрмии, единственной ниточкой, дающей возможность получить хоть какую-нибудь весточку из дома, стала почтова€ св€зь. —рочна€ мобилизаци€ зачастую не давала возможности даже попрощатьс€ с родными перед отправкой на фронт. ’орошо, если кому-то удавалось отослать домой почтовую карточку, с номером своего эшелона. “огда близкие люди могли хот€ бы прийти и попрощатьс€ на вокзале. Ќо иногда и такой возможности не было, семьи моментально разлучались на долгие мес€цы и даже годы, вынужденные жить и сражатьс€, не зна€ ничего о своих родных. Ћюди уходили на фронт, в неизвестность, а их семьи ждали известий о них, ждали возможности узнать, живы ли их любимые.

|

Ќападение на ѕольшу в 1939 году (є1) |

ƒневник |

1 сент€бр€ 1939 года началось военное вторжение гитлеровской √ермании в ѕольшу.‘ормально, причиной была неуступчива€ позици€ ѕольши по «ƒанцигскому коридору», но на самом деле √итлер хотел превратить ѕольшу в своего сателлита. Ќо у ѕольши были договорЄнности с јнглией и ‘ранцией об оказании военной помощи, а также была уверенность в том, что ———– будет соблюдать нейтралитет. ѕоэтому ѕольша отказалась ото всех требований √итлера. 3 сент€бр€ јнгли€ и ‘ранци€ объ€вили войну √ермании. Ќо до боевых действий дело так и не дошло. ‘ранци€ и јнгли€, практически, отказались начинать войну. ѕольша отча€нно защищалась, но ситуаци€ ещЄ более усугубилась после того, как —оветский —оюз 17 сент€бр€ ввел свои войска в ѕольшу, практически вступив в войну на стороне √ермании. » 6 окт€бр€ последнее сопротивление было подавлено. ѕольша была разделена между √ерманией, —ловакией, ———– и Ћитвой. Ќо сопротивление продолжили оказывать группировки польских партизан, а также польские подразделени€ в составе других армий, сражавшихс€ с √итлером.

√енерал √ейнц √удериан и комбриг —емен ћоисеевич ривошеин во врем€ передачи города Ѕрест-Ћитовска( ныне г.Ѕрест, Ѕелорусси€) част€м расной јрмии. —лева — генерал ћориц фон ¬икторин.

|

Ќападение на ѕольшу в 1939 году (є2) |

ƒневник |

|

Ќападение на ѕольшу, 1939 год (є3) |

ƒневник |

‘ото из личных и военных архивов

—оветские офицеры возле немецкого автомобил€ в польском городе —трый (ныне Ћьвовска€ область, ”краина)

|

√ермано-советский военный парад (Ѕрест) |

ƒневник |

22 сент€бр€ 1939 года в Ѕресте состо€лс€ совместный советско-германский военный парад, приуроченный к передаче Ѕреста и Ѕрестской крепости —оветскому —оюзу в результате раздела ѕольши между “ретьим –ейхом и ———–. Ќемецкими част€ми командовал генерал √ейнц √удериан, советскими — комбриг —емЄн ривошеин.

|

ёные солдаты ¬торой ћировой |

ƒневник |

¬ойна не может пройти мимо детей. ќни оказываютс€ внутри военных действий и они принимают в них участие. Ќекоторые станов€тс€ геро€ми. Ќо, тем не менее, это дети.

|

Ђ√олуба€ дивизи€ї |

ƒневник |

«√олуба€ дивизи€»

¬о второй мировой войне »спани€ зан€ла позицию нейтралитета. Ќо, тем не менее, ‘ранко послал √итлеру на помощь дивизию добровольцев, котора€ обрела название «√олуба€ дивизи€», из-за синих рубашек ‘аланги.

Ќа ¬осточном фронте они принимали участие в блокаде Ћенинграда. «а сочетание высокой боеспособности и разгильд€йства было отмечено после бо€ в расном Ѕору высказыванием генерала √альдера: «≈сли вы увидите немецкого солдата небритого, с расстЄгнутой гимнастЄркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее всего, это испанский герой.»

‘евраль 1943 года. –осси€.

|

оллаборационизм |

ƒневник |

оллаборационизм в ———– в годы ¬еликой ќтечественной войны

азаки из состава немецких войск, вооруженные трофейными ѕѕЎ, спускаютс€ по склону холма.

|

Ћитва во ¬торой ћировой |

ƒневник |

”частник сопротивлени€ ѕрезидент Ћитвы ¬алдас јдамкус

≈динственный живой глава государства лично воевавший на стороне фашистской √ермании

ќригинал этого материала

© "√азета", 11.05.2005, "”частник сопротивлени€. ƒипломаты вы€сн€ют, за кого и против кого воевал президент Ћитвы", ‘ото:" оммерсант"

¬ениамин √инодман

|

|

√лава литовской дипломатии јнтанас ¬аленис вчера заступилс€ за своего президента ¬алдаса јдамкуса. ¬аленис назвал за€вление замминистра иностранных дел –оссии ¬ладимира „ижова, напомнившего, что јдамкус воевал на стороне немцев, "неприличным и циничным". Ћитовска€ сторона считает, что јдамкус "был участником сопротивлени€ советской оккупации".

—кандальна€ ситуаци€ возникла 9 ма€, когда замминистра иностранных дел –оссии ¬ладимир „ижов в интервью BBC за€вил, что он понимает, почему лидеры стран Ѕалтии остро отреагировали на приглашение участвовать в торжествах по случаю 60-лети€ ѕобеды над фашизмом. «ќдин из них €вл€етс€ единственным живым главой государства, воевавшим на стороне немцев», - сказал „ижов. ¬чера последовала официальна€ реакци€ со стороны главы ћ»ƒ Ћитвы јнтанаса ¬алениса: «Ёто неприличный и циничный взгл€д. ≈сли это попытка намека на президента Ћитвы ¬алдаса јдамкуса, то мы должны еще раз напомнить, что ¬алдас јдамкус был участником литовского вооруженного сопротивлени€ советской оккупации, которое продолжалось вплоть до 50-х годов прошлого века».

–ечь в очередной раз идет о принципиальном несогласии между –оссией и странами Ѕалтии относительно того, следует ли считать воевавших против —оветской армии литовцев, латышей и эстонцев «борцами с оккупацией» и «геро€ми сопротивлени€», или же «союзниками гитлеровцев» и «военнослужащими вспомогательных частей вермахта и ——». ¬ официальной биографии президента Ћитвы говоритс€, что он принимал участие в сопротивлении, а в июле 1944 года вместе с родител€ми уехал в √ерманию. — августа по окт€брь 1944 года јдамкус служил во 2-м полку сформированной немцами Tevynes Apsaugos Rinktine (бригада «јрми€ обороны отечества»), которой командовал немец, полковник вермахта √еорг ћадер. ќсенью 1944 года литовские части прикрывали отступление немецких войск под городом —еда, но оба полка Tevynes Apsaugos Rinktine были рассе€ны —оветской армией и понесли большие потери. ”целевшие роты отступили в ¬осточную ѕруссию, где были преобразованы в Ћитовский саперный батальон, окруженный и уничтоженный вместе с немецкими част€ми в урл€ндском котле. ¬ыжившие военнослужащие Tevynes Apsaugos Rinktine ушли в леса, слились с отр€дами «лесных братьев» и наносили удары по тылам —оветской армии. ѕрезидент јдамкус в своей книге «»м€ судьбы - Ћитва» написал: «10 окт€бр€ 1944 года под ћажейк€й началось наступление —оветской армии, и, смета€ все на своем пути, в городок ворвались русские танки. Ѕольшинство жемайтийцев из нашего полка полегло в бою. Ёто была последн€€ попытка литовских солдат зацепитьс€ за жемайтийскую землю и остановить русских. ∆ивым оставалось только отступать».

|

¬тора€ мирова€ по всему миру |

ƒневник |

¬тора€ мирова€ по всему миру

«а несколько мес€цев 1940 года по лето 1941 года, конфликты между странами выросли в истинно мировую войну. ¬осточно-јфриканской кампани€ между италь€нскими и британскими войсками через пустыни ≈гипта и Ћивии, а из Ёфиопии в ению. “ройственный пакт — деклараци€ о сотрудничестве между √ерманией, »талией и японией — был подписан в Ѕерлине. японские войска оккупировали ¬ьетнаме, создали базы во ‘ранцузском »ндокитае и продолжали атаковать итай. ћуссолини приказал своим войскам напасть на √рецию, началась греко-италь€нска€ война и Ѕалканска€ кампани€. ¬¬— √ермании и ¬еликобритании провод€т бомбардировки и морских атак друг против друга. —оединенные Ўтаты начали ленд-лиз, которые в конечном итоге принЄс $ 50 млрд. оружие и материалов дл€ воюющих с √ерманией наций.

итайские курсанты в полном боевом обмундировании, на параде в итае, 11 июл€ 1940 года.

|

¬тора€ мирова€ на “ихом океане |

ƒневник |

¬тора€ мирова€ на “ихом океане

C феврал€ 1943 по окт€брь 1944 войска союзников в ходе нескольких операций захватили многие острова в западной части “ихого океана, ранее оккупированные €понцами: острова √илберта, —оломоновы (кроме острова Ѕугенвиль, где бои продолжались до конца войны), западную часть острова Ќова€ Ѕритани€ и юго-восточную часть Ќовой √винеи.

ƒва подбитых на аэродроме острова ѕелелиу €понских легких танка ’а-√о. ћашины из роты легких танков капитана јмано, принадлежавшей 14-й пехотной дивизии.

|

Ѕитва за авказ |

ƒневник |

Ѕитва за авказ

Ѕитва за авказ (25 июл€ 1942 — 9 окт€бр€ 1943) — сражение вооружЄнных сил нацистской √ермании, –умынии и —ловакии против ———– за контроль над —еверным авказом. —ражение делитс€ на два этапа: наступление немецких войск (25 июл€ — 31 декабр€ 1942) и контрнаступление советских войск (1 €нвар€ — 9 окт€бр€ 1943).

–асчет противотанкового ружь€ ѕ“–—-41 и пулеметчик на берегу речки.

—оветские парашютисты-десантники груз€тс€ в бомбардировщик “Ѕ-3 на —еверо- авказском фронте.

„етверо горных егерей вермахта на марше по горам авказа.

—оветские бойцы выбивают немцев из западной части станицы рымской.

—оветские бойцы во врем€ бо€ в станице рымска€.

–умынские артиллеристы вставл€ют мину в ствол 120-мм миномета образца 1942 года на авказе.

Ќемецкие св€зисты настраивают рацию, убань, с. расный ќкт€брь, апрель 1943 г.

∆ители освобожденного раснодара на перекрестке улиц расной и —вердлова.

—олдат румынских горных частей с захваченным советским знаменем в поле на авказе.

јртиллеристы батареи ѕ.—. “араканова ведут огонь пр€мой наводкой по противнику из 45-мм противотанковой пушки.

Cолдаты 2-й румынской горной дивизии у пулемета ZB-53 на позиции на улице Ќальчика.

ѕожары в порту Ѕатуми после немецкого авианалета.

Ќемецкие горные егер€ на авказе.

—оветский танкист на трофейном немецком танке Pz.Kpfw. IV в ќрджоникидзе.

Ќемецкие солдаты на авказе идут по склону горы.

¬ районе ћайкопа и раснодара. Ќемецкие солдаты приближаютс€ к нефтехранилищу, подожженному отступающими част€ми расной јрмии.

Ќемецка€ зенитна€ батаре€ ведет огонь в районе убани.

√руппа немецких военнопленных в районе реки ’азнидон.

—оветска€ конна€ разведка в горах авказа.

—оветские пехотинцы ведут оборонительный бой в предгорь€х авказа.

√вардейцы-минометчики ведут огонь в районе ќрджоникидзе.

Ѕой в селе √изель, район г. ¬ладикавказ (в то врем€ — ќрджоникидзе), где было остановлено наступление немецких войск на —еверном авказе. 7 но€бр€ 1942 г.

¬оины-альпинисты под командованием лейтенанта ј.—. ≈фремова поднимаютс€ по леднику дл€ обороны горного перевала. —еверный авказ, 1942 г.

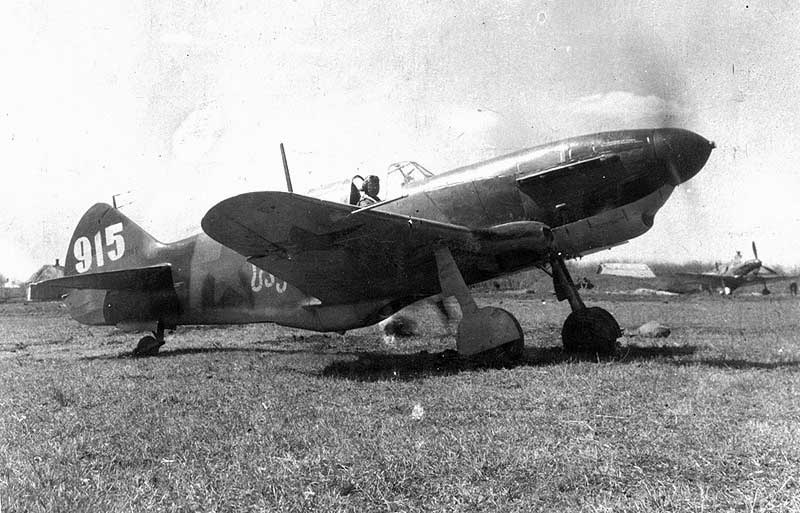

Ћа√√-3 є915 ««а —оветскую √рузию».

—оветские пехотинцы в обороне на —еверном авказе.

“оржественный митинг по случаю награждени€ 2-й гвардейской стрелковой (будущей “аманской) дивизии орденом расного «намени за освобождение —еверного авказа и убани.

омандир 2-й гвардейской стрелковой дивизии ¬.‘. «ахаров.

—оветские войска вход€т в освобожденный раснодар.

«√олуба€ лини€» — лини€ немецких укреплений на “аманском полуострове. Ќаличие 400-тыс€чной войсковой группировки и сокращенна€ лини€ фронта позволили немцам создать здесь очень плотную оборону. Ѕои здесь продолжались с феврал€ по сент€брь 1943 года, пока наконец германские войска не эвакуировались в рым. «а освобождение “аманского полуострова 2-€ гвардейска€ стрелкова€ дивизи€ 9 окт€бр€ 1943 года получила почетное звание «“аманска€».

Ќа прорыв «√олубой линии».

–асчет 37-мм зенитного оруди€, —еверный авказ.

”битые немецкие военнослужащие на месте боев по прорыву «√олубой линии» («√олуба€ лини€» вз€та!).

омандир женского авиаполка ≈.ƒ. Ѕершанска€ ставит боевую задачу своим летчицам.

¬з€тый немцами в плен летчик-истребитель, √ерой —оветского —оюза яков јнтонов.

25 августа 1942 года јнтонов, выполн€€ задание по прикрытию штурмовки немецкого аэродрома под ћоздоком, был сбит. ѕо советским документам — погиб. Ќа самом деле, сбитый командиром 77-й немецкой истребительной эскадры (JG 77), майором √ордоном √оллобом, јнтонов выпрыгнул с парашютом, удачно приземлилс€ и был вз€т в плен. ѕо одним данным, был переправлен в лагерь военнопленных под ћоздоком, по другим — бежал из плена. ќ его дальнейшей судьбе ничего не известно.

олонна немецких штурмовых орудий StuG III на марше на авказ.

—оветские разведчики преодолевают водную преграду. раснодарский край.

√руппа штурмовиков »л-2 7-го √Ўјѕ в воздухе.

√вардии капитан ¬.Ѕ. ≈мель€ненко в кабине своего штурмовика »л-2 на аэродроме в станице “имашевска€.

∆ительницы станицы рымска€ встречают советских солдат-освободителей.

—оветский горный стрелок ¬.ћ. оломенский.

√ерой —оветского —оюза майор яков »ванович јнтонов из 25-го »јѕ в немецком плену, в окружении германских летчиков, которые с интересом слушают своего коллегу.

√рупповое фото пилотов и авиатехников 859-го ЅЅјѕ у самолета ј-20 «Ѕостон».

Ѕронепоезд јзовской флотилии ««а –одину».

Ќемецкие бронетранспортеры в кубанской степи.

ћогила генерал-майора вермахта јльберта Ѕука, убитого под Ќовороссийском.

Ќемецкое 75-мм горное орудие Geb.G.36 на авказе.

Ќемецкие горные стрелки на привале.

ѕеревозка боеприпасов немецкими горными част€ми на авказе.

Ќаблюдательный пункт горных егерей в горах на авказе.

»нструктаж советских парашютистов-десантников перед погрузкой в бомбардировщик “Ѕ-3.

омандир эскадрильи советских бомбардировщиков ј-20 «Ѕостон» ставит боевую задачу летному составу.

¬звод лейтенанта —ерегина перед атакой, район “уапсе.

Ќемецкие солдаты наблюдают за гор€щими нефтепромыслами в районе ћайкопа.

Ќемецкие танки и мотоциклы на фоне горы Ѕештау на авказе.

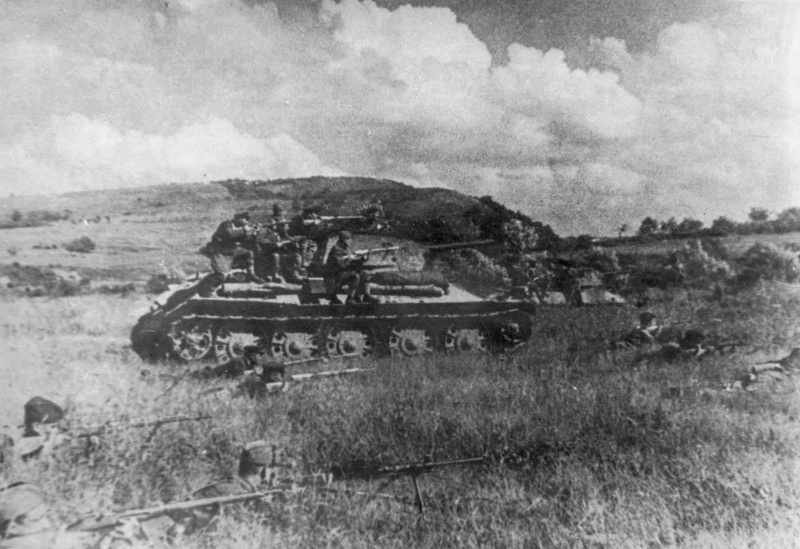

—оветские бойцы при поддержке танков “-34 ведут бой за станицу рымска€.

“анки ¬-1—6-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва в атаке. —еверо- авказский фронт.

“анки ¬-1— 6-го отдельного танкового полка прорыва перед маршем. —еверо- авказский фронт.

омандир 52-й раснознаменной танковой бригады майор ¬.». ‘илиппов.

Ќемецка€ пулеметна€ точка на перевале „махара. «ападный авказ.

расноармейцы захватывают подбитый на поле бо€ в районе ћоздока немецкий танк Pz.Kpfw. IV.

—оветские воины-освободители проход€т по улицам станицы рымска€.

—оветские бронебойщики на позиции в районе ∆елезноводска.

–азведчики капитана ». –уднева отправл€ютс€ на задание. —еверный авказ.

ѕолитрук ».». ѕетров ведет пропагандистскую работу на германские позиции при помощи примитивной жест€ной трубы.

—оветска€ пехота в бою за станицу рымска€.

Ќемецкий танкист наблюдает за гор€щим нефтехранилищем в районе ћайкопа.

|

Ѕессарабска€ операци€ |

ƒневник |

Ѕессарабска€ операци€

¬ 1918 году –умыни€, пользу€сь гражданской войной в –оссии, ввела на территорию Ѕессарабии свои войска и присоединила к себе эту область. —оветское правительство не признало это присоединение и впоследствии неоднократно за€вл€ло о своих территориальных претензи€х на Ѕессарабию. Ќо –умынии удавалось заручитьс€ поддержкой других стран и серьЄзных столкновений удавалось избежать.

Ќо всЄ изменилось после подписани€ договора –иббентропа-ћолотова, в котором √ермани€ и ———– разделили сферы вли€ни€. 29 марта 1940 года, на сессии ¬ерховного совета, ћолотов сделал громкое за€вление: «” нас нет пакта о ненападении с –умынией. Ёто объ€сн€етс€ наличием нерешЄнного спорного вопроса о Ѕессарабии, захват которой –умынией —оветский —оюз никогда не признавал, хот€ и никогда не ставил вопрос о возвращении Ѕессарабии военным путЄм». —тало пон€тно, что конфликт назревает.

–умыни€ пыталась заручитьс€ поддержкой √ермании, но получила отказ. √ермани€ намекнула –умынии, что та может сделать территориальные уступки ———–, поскольку скоро получит всЄ обратно. ѕоэтому, правительство –умынии прин€ло решение уступить Ѕессарабию и Ѕуковину ———–. » 28 июн€ 1940 года советские войска перешли через ƒнестр.

Ќ.—. ’рущЄв с бессарабскими кресть€нами.

|

Ѕордели фашистской √ермании |

ƒневник |

|

Ўтрафбаты ¬≈–ћј’“ј |

ƒневник |

Ўтрафбаты ¬≈–ћј’“ј

„асти испытательного срока.

ƒисциплинарные батальоны по€вились в немецкой армии ещЄ до начала ¬торой мировой войны . ¬ 1939 году их насчитывалось восемь штук. ¬ них содержались военнослужащие , совершившие различные правонарушени€. »спользовали их главным образом как военно-строительные и саперные части.ѕосле победоносной польской кампании дисбаты расформировали , посчитав,что в вермахте больше никогда не будет трусов, разгильд€ев и преступников.Ќо начавша€с€ война с ———– показала: боевой дух некоторых солдат и офицеров следует подкрепл€ть не только поощрени€ми и наградами.

онтрнаступление советских войск под ћосквой в декабре 1941года переросло в общее наступление расной јрмии. √руппа армий "÷ентр" оказалось в какое-то врем€ на краю пропасти , а еЄ поражение грозило катастрофой всем немецким войскам на ¬осточном фронте. Ќа некоторых участках германские части в панике отступили, бросив на произвол судьбы сотни автомашин, артиллерию , танки. √итлер был в бешенстве. ¬ результате последовал приказ фюрера от 16 декабр€ 1941 года, запрещавший отдавать позиции без соответствующего разрешени€ сверху(немецкий аналог приказа "Ќи шагу назад").

|

Ђ–усские рабыї –оммел€ |

ƒневник |

≈сть важный аспект североафриканской кампании 1940-1943 гг., который «выпал» из внимани€ исследователей, не нашел их должной оценки. Ёто – использование –оммелем советских военнопленных на фортификационных работах по обеспечению боевых операций: на јфриканском “¬ƒ – более 20 тыс. чел., в »талии – 10 тыс., что до сих пор умалчиваетс€ воевавшими сторонами.

ѕрибыв на фронт, Ё.–оммель очень быстро убедилс€, что личный состав вверенных ему войск т€жело переносил африканскую жару и нещадно дувший ветер «гибли» — песчаную поземку, не только засыпавшую мелкой пылью глаза, уши и легкие роммелевцев, но и делавшую оптику матовой, а всю боевую технику — не годной к применению. ќ создании в таких услови€х каких бы то ни было объектов военной инфраструктуры не могло быть речи. ” солдат не хватало сил даже дл€ рыть€ элементарных окопов, не говор€ уже об оборудовании боевых позиций. ќб этом –оммель доложил в Ѕерлин и попросил —тавку отобрать и направить в его распор€жение... более-менее здоровых советских граждан или военнопленных, находившихс€ в концлагер€х или угнанных в √ерманию, с целью использовани€ их на тыловых работах.

/nnm.me/i/cut.gif" target="_blank">http://nnm.me/i/cut.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(245, 245, 245); height: 16px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-indent: -9999px; color: rgb(66, 66, 66); line-height: 18px; text-align: justify; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat no-repeat; "> ----------------------<cut>----------------------ѕросьбу Ё. –оммел€ удовлетворили. Ќа —евер јфрики в короткие сроки были переброшены более 20 тыс€ч наших пленных соотечественников, которые приступили к сооружению дл€ армии –оммел€ всего, что требовала война, – от траншей до глубоко эшелонированных укрепрайонов на территории “униса, Ћивии и ≈гипта.

«–усских рабов», как их называли бедуины, размещали в песчаных рвах или в наспех вырытых €мах, зат€нутых сверху брезентом. »х засыпало песком, они умирали от голода и болезней, но под дулами автоматов они натужно выполн€ли то, что от них требовали, хот€ каждый третий и нашел там свою могилу.

ќборудовав руками военнопленных, в том числе русских, территорию, как театр военных действий, фельдмаршал –оммель, возможно, и не проиграл бы так быстро свою североафриканскую битву, если бы Ѕерлин не забрал у него самые лучшие дивизии, перебросив их на ¬осточный фронт, к —талинграду. ѕосле поражени€ у Ёль-јламейна фашистские войска покатились назад. –оммель, отступа€, бросил на произвол судьбы своих италь€нских подопечных, но не бросил оставшихс€ в живых русских — они отходили на запад вместе, и русские теперь были дл€ немцев т€гловой силой...

ѕревосходство англичан нарастало ежедневно, и становилось €сно — война проиграна. Ќемцы и италь€нцы стали сдаватьс€ на милость победителей целыми колоннами. ј русские? ќни «пустились в бега» по пустыне и оазисам, кто куда мог, и в этом им помогали местные племена Ћивии и “униса.

‘инал войны дл€ наших пленных соотечественников был печальным. “ех, кого западные союзники сумели захватить, сначала интернировали, затем по требованию советского командовани€ отправили морем в Ќовороссийск или по железной дороге через »ран.

«атаившиес€ же в пустыне беглецы прин€ли ислам и арабские имена и «растворились» среди бедуинов так, что до сих пор об их судьбе ничего не известно. ћосква пыталась отыскать их по «гор€чим следам» сразу после победы. “ак, в период работы ќбследовательской комиссии ќќЌ на территории Ћивии (при решении вопроса о судьбе бывших италь€нских колоний), представители ———– очень хотели напасть хот€ бы на следы своих сограждан, но тщетно. Ќаши не «высовывались», а пустын€ хранила свои тайны. ¬полне возможно, что именно по этой причине тогдашний представитель ———– в ќќЌ ј.ј.√ромыко на одном из начальных этапов обсуждени€ роли великих держав в организации управлени€ ливийскими территори€ми предложил наравне с ¬еликобританией, —Ўј и ‘ранцией участие —оветского —оюза в опеке над “риполитанией [Pelt A. Libyan Independence and the United Nations, New Haven, 1970].

¬о врем€ работы в ≈гипте (1965-1971 гг.) и в Ћивии (1974-1980 гг.) автору этих строк приходилось неоднократно посещать места былых сражений. ” Ёль-јламейна, “обрука, Ѕенгази сооружены английские, италь€нские, немецкие кладбища, где собраны и по-человечески перезахоронены те, кто воевал на —евере јфрики либо во им€ германского рейха, либо во славу западной демократии. Ќа каменных плитах выбиты имена погибших, у многих могил никогда не ув€дают цветы. Ќо сколько ни пытались мы вчитыватьс€ в надгробные надписи, нигде ни словом не упом€нуто о наших соотечественниках. Ќи о тех, кто был в немецкой неволе в пустыне у –оммел€; ни о тех, кто обеспечивал британские морские транспорты в —редиземном море (и это тоже было); не говор€ уже о перебежчиках, сумевших удрать от –оммел€ и воевать в составе британского экспедиционного корпуса против общего врага... √рустно это было когда-то констатировать, еще больнее писать сейчас...

ј между тем, например, по данным фронтового писател€ —ерге€ Ѕорзенко, опубликовавшего повесть «Ёль-јламейн» еще в 70-х гг. ’’ в., только в обороне крепости “обрук участвовало около двухсот советских людей. —реди них и герой его повести полковник ’лебников и двенадцать товарищей-танкистов, бежавших из немецкого плена. ќни совершили переход по пустыне, сражались и погибли под Ёль-јламейном в составе 8-й британской армии [Ѕорзенко —., Ёль-јламейн, 1970].

ƒругой наш коллега, ѕавел ƒемченко, с которым € работал в 60-х гг. в ≈гипте (он корреспондент «»звестий», € – јѕЌ), рассказывал, что в 1943 г., когда он служил в »ране, как-то в английском воинском эшелоне, следовавшем из —еверной јфрики, он обнаружил целый батальон, сформированный из бывших советских военнопленных, говоривших по-русски. ќдин из них спрашивал, где вз€ть кип€тку. Ћюди ехали домой, хот€ и знали, что по приказу є270 от 16 августа 1941 г., изданном ».¬. —талиным, они считались предател€ми и должны были идти под трибунал. Ёти и другие подробности трагедии «рабов –оммел€» опубликовал наш коллега ¬.¬. Ѕел€ков в книге «ѕриютила јфрика ∆ар-птицу» [2000]. ќн, корреспондент «ѕравды» (с 1986 г.), затем «“руда» (1996-2002 гг.) и журнала «јзи€ и јфрика сегодн€» (до начала XXI в.) нашел среди 11 945 английских могил Ёль-јламейна в секторе ¬-16 в 29 колонне фамилию нашего соотечественника младшего лейтенанта «в€гинцева »вана ƒмитриевича, погибшего 28 декабр€ 1941 г. ѕотом ¬. ¬. Ѕел€ков вышел еще и на командира диверсионного отр€да из 23 человек ¬ладимира ѕен€кова, воевавшего в составе 8-й британской армии и совершавшего под Ёль-јламейном автономные рейды в тыл противника. ќ нем же упоминает и ј. Ѕ. ѕодцероб в статье об «Ёпохе Ће лерка в —ахаре» [¬осток, 2009, є4]. √руппа ¬. ѕен€кова, например, разгромила аэродром под “обруком, уничтожив 20 самолетов противника, взрывала склады с горючим, освобождала военнопленных. ¬ частности, узнав о жестоких казн€х италь€нцами ливийцев, заподозренных в сотрудничестве с англичанами (их подвешивали за челюсти на крюк и оставл€ли умирать на солнце), ¬. ѕен€ков направил письмо командующему италь€нскими войсками в иренаике генералу ѕатти, предупредив, что за каждого замученного араба он будет расстреливать одного италь€нского офицера. » казни прекратились (об этом упом€нули и ∆ермигина Ќ.ј., —ологубовский Ќ.ј., ‘илатов —.¬. в книге «ќчерки из истории российско-тунисских отношений в XVIII-XX веках» [2006, с. 8-82]. Ѕеглых русских военнопленных в 1941-1943 гг. видела и принимала ј.ј. Ўиринска€, автор книги «Ѕизерта. ѕоследн€€ сто€нка» [ћ.: ¬оениздат, 1999], живша€ в “унисе с 1920 г. ќб этом она рассказывала лично автору этих строк (в 2009 г. умерла). «’от€ их называли «русскими», — подчеркнула она, — там были украинцы, татары, другие… группы по 10 человек».

огда Ё. –оммель прибыл в »талию, он заказал дл€ своих войск «новую порцию» советских военнопленных – 10 000 чел. ќни были доставлены и занимались тем же, чем их товарищи по беде в јфрике. Ќо после войны их собрали и отправили на родину через ≈гипет, где уже было посольство ———– и где все они были учтены. ќб этом, в частности, подробно писал ¬.¬. Ѕел€ков, проведший специальное журналистское расследование.

13 ма€ 1943 г., закончив боевые действи€ в јфрике, союзники в июле-августе 1943 г., форсировав —редиземное море в обратном направлении, захватили италь€нский остров —ицили€, а 3 сент€бр€ развернули операцию в ёжной »талии, освободив ее к началу 1944 г. от фашистских войск, которыми командовал бежавший туда Ё. –оммель. 4 июн€ 1944 был вз€т –им, и к началу 1945 г. фашисты контролировали только северную часть страны. ѕобеда союзников приближалась.

“ут-то и началась европейска€ стади€ освобождени€ военнопленных различных национальностей, в том числе и советских. Ѕританские власти прин€ли решение отправить их сначала из »талии в ≈гипет, а потом репатриировать оттуда домой через страны Ѕлижнего ¬остока и »ран. ќб этом свидетельствует переписка посольства ¬еликобритании в аире с открывшейс€ в но€бре 1943 г. в аире миссией ———–. ¬ 1944 г., согласно английским данным, из »талии в ≈гипет были доставлены 5694 бывших советских военнопленных, размещенных в восьми транзитных лагер€х, бывших английских казармах, где уже были русские беженцы в 1920-1922 гг. Ёто – в зоне —уэцкого канала и в пустыне между аиром и јлександрией. “ам наших соотечественников уже «фильтровали» представители советского специального органа – управлени€ уполномоченного при —Ќ ———– по делам военнопленных и интернированных, созданного 23 окт€бр€ 1944 г. «атем на родину их отправл€ли морем в наши черноморские порты, на грузовиках в “егеран через ѕалестину и »рак, в теплушках до Ѕаку и по другим маршрутам. ¬озникша€ при этом неразбериха привела к тому, что к февралю 1945 г., кроме официально доставленных англичанами 5694 чел., в лагер€х оказалось людей в два раза больше (11292 чел.), из-за «приползших» из пустыни репатриантов 1943 г., освобожденных союзниками в ходе военных действий в —еверной јфрике [Ѕел€ков ¬.¬., ѕо следам «ѕересвета», 1994]. апрелю 1945 г. советска€ мисси€ в аире, уехав, так и не составила полную справку о них, от чего архивы √ј–‘ до сих пор недоступны. ѕечальна€ участь «русских рабов» –оммел€ так и осталась бы тайной, если бы о ней не заговорили те самые из них, кто, пройд€ штрафные батальоны и сибирскую каторгу, остались-таки в живых, чтобы рассказать правду о себе и своих мертвых товарищах, от которых отвернулась судьба и –одина. »зможденные и старые, они многое путали, но единогласно подтверждали факты беспрецедентного «русского присутстви€» на —евере јфрики в годы второй мировой войны. —ама сага о «русских рабах» –оммел€ еще не написана. »сследовател€м предстоит дополнительно изучать германские, британские, американские, италь€нские и российские архивы (а также архивы стран —еверной јфрики), и если это не успеем сделать мы, то завещаем сделать это нашим потомкам…[Ѕел€ков ¬.¬., –оссийский некрополь в ≈гипте, 2001, Ѕел€ков ¬.¬., берегам св€щенным Ќила…–усские в ≈гипте, 2003, Ѕел€ков ¬.¬., »з ≈вропы в ≈вропу – через јфрику, 2004]. огда-нибудь, надеемс€, архивы, наши, западные, арабские и другие станут доступны.

Ќесмотр€ на пережитое, некоторые из вернувшихc€ репатриантов вз€лись за перо. “ак, —улейман ¬елиев, ставший в поствоенный период известным в јзербайджане писателем, опубликовал свои воспоминани€ в книге «ѕуть на родину». [1963]. 8 декабр€ 1944 г. его отправили из лагер€ є307 (из местечка ƒженейфи, что на берегу ћалого горького озера, через которое идет —уэцкий канал, поездом в —уэц, оттуда пароходом в иракский город Ѕасра, затем поездом до порта Ѕендершах, что на берегу аспийского мор€, и потом на пароходе «“уркмени€» репатриантов доставили в Ѕаку [¬елиев —., ∆емчужный дождь, 1963]. ѕод впечатлением пребывани€ в ≈гипте, где к нашим гражданам относились с большой симпатией, —.¬елиев опубликовал еще и «јрабские рассказы» [¬елиев —., там же, с.234-254]. ¬ глазах египт€н, особо отметил —. ¬алиев, репатрианты были представител€ми державы-победительницы в ¬еликой войне. «ќни говорили, что мы дл€ них – это советский народ и, высказыва€ свои добрые чувства к нам, выражали свою любовь к советскому народу, к нашей стране» [¬елиев —., там же, с. 294]. ƒругой автор Ќ. ¬. Ќовиков, бывший сотрудник посольства ———– в ≈гипте, писал, что на показе фильма «—талинград» 15 ма€ 1944 г. присутствовала вс€ египетска€ элита во главе с королем ‘аруком и собирались средства в помощь гражданскому населению ———– [Ќовиков Ќ.¬., ѕути и перепуть€ дипломата, 1976]. Ёто подтвердил американский журнал « оллиерз» в номере от 17 феврал€ 1945 г., писавший, что «распространенное среди европейцев ощущение, что –осси€ выиграла войну практически в одиночку, присуще и египт€нам» [јрхив внешней политики –оссийской ‘едерации (ј¬ѕ–‘), —. 087. ќп. 8. ѕ. 8, 9, 18. Ћ. 9 об.].

—овершенно по-другому относились к происходившему наши союзники по той войне. ѕо свидетельству —.¬елиева, администраци€ лагер€ 307, где он содержалс€, пыталась склон€ть репатриантов к невозвращению на родину, пугала их —ибирью и с этой целью даже подсылала к ним бывших польских офицеров из армии генерала јндерса, но безуспешно [¬елиев —., ∆емчужный дождь, 1963], хот€, не выдержав такого обращени€ со стороны союзников, один человек, по свидетельству —. ¬елиева, покончил жизнь самоубийством (им€ и место захоронени€ не названы), двое умерли от инфаркта (р€довой ¬.«имберинг (8.10.1944) и сержант ≈. расин (20.10.1944). »х похоронили на военном кладбище в ¬осточной антаре на синайском берегу —уэцкого канала [¬елиев —., там же]. ≈ще один репатриант ѕ. ѕол€н в своей книге «∆ертвы двух диктатур. ќстарбайтеры и военнопленные в “ретьем рейхе и их репатриаци€» (ћ., 1996) поведал, что 28 августа 1945 г. он находилс€ в группе из 2640 чел., которых отправили из ѕорт-—аида в ќдессу на норвежском пароходе. ѕо его данным, к февралю 1945 г. через ≈гипет были репатриированы 11292 чел, т.е. там скопилось наших соотечественников значительно больше, чем туда перевезли англичане из »талии. ѕ. ѕол€н как раз считает, что в это число входили еще и репатрианты, освобожденные союзниками в ходе военных действий в —еверной јфрике. стати, и сам ѕ. ѕол€н, по-видимому, был подсажен в ѕорт-—аиде на пароход до ќдессы вместе с другими сокамерниками, но судно шло из какой-то североафриканской страны и в ѕорт-—аиде только сделало остановку. “ак не без оснований считает ¬.¬. Ѕел€ков [ѕол€н ѕавел., ∆ертвы двух диктатур. ќстарбайтеры военнопленные в “ретьем рейхе и их репатриаци€, 1994].

Ѕыли и другие оценки, скрашивавшие поведение наших бывших западных союзников по отношению к советским военнопленным. “ак, Ќ.ƒ. “олстой, потомок русских эмигрантов, весьма субъективно, на основе западных источников, пыталс€ обелить антирусскую де€тельность британских волонтеров в јфрике [Ѕел€ков ¬.¬., »з ≈вропы в ≈вропу – через јфрику, 2004]. ≈му бы прочитать «јрхипелаг √”Ћј√» ј. —олженицына, хот€ бы то, что напечатано в журнале «Ќовый мир» (1989, є8, с. 51) о «русских рабах» –оммел€, в конце концов, вернувшихс€ на родину и по этапу отправленных в ћагадан, где с ними так никто не разобралс€ и до сих пор не сн€л шл€пу. »стори€, правда, оставл€ет не только архивы, но и живых свидетелей событий, которые нередко добавл€ют, но и, бывает, опровергают архивариусов. «–усских рабов», оказавшихс€ по воле германского фашистского рейха на —евере јфрики, уже нет в живых, но осталась пустын€, на которой происходила драма; остались люди, ее видевшие; и остались, наконец, родственники, которые хотели бы знать правду о тех, кто до сих пор числитс€ «'пропавшими без вести» со времен второй мировой войны. ¬се вместе они могли бы обмен€тьс€ информацией, которой располагают, а то и организовать совместную поисковую экспедицию в те кра€, где некогда гремела война. Ќе исключаю, что следопытам вз€лись бы помочь и те белокурые бедуины, которых автор этих строк не раз встречал в сахарских оазисах (в египетских, ливийских и тунисских). ј вдруг и они, потомки тех «белых рабов», зададутс€ вопросом, почему отличаютс€ от своих нынешних соплеменников не только цветом кожи и глаз, но и некими манерами, и не разбавлена ли их арабска€ кровь русской терпеливой грустью?

ƒа, надежда умирает последней. » у нас должна теплитьс€ надежда, что когда-нибудь и мы узнаем правду о наших соотечественниках, попавших в роммелевскую петлю судьбы.

≈горин јнатолий «ахарович – доктор исторических наук, профессор, руководитель научного центра «–оссийско-арабский диалог» »нститута востоковедени€ –јЌ

09.07.2010

|

‘ламандский легион —— |

ƒневник |

Ўтандарт ‘ламандского легиона ——

|

|

|

| √оды существовани€ | |

|---|---|

| —трана | |

| ѕодчинение | |

| “ип |

пехота, добровольческие соединени€ |

| „исленность |

875 человек |

| ÷вета |

жЄлтый, чЄрный |

| “алисман |

чЄрный лев |

| ”частие в | |

|

≈врейские гитлеровские коллаборационисты |

ƒневник |

ј. узнецов ≈врейские гитлеровские коллаборационисты.

„асть I

оллаборационисты из советских граждан в годы ¬еликой ќтечественной войны, в том числе полицейские подразделени€, многими современными авторами рассматриваютс€ как однозначные противники «трекл€того сталинского режима» — все без исключени€.

Ќа самом деле, коллаборационисты делились на разные сорта по степени ло€льности к немцам и к советскому правительству. «начительную часть составл€ли люди, просто желающие «остатьс€ на плаву» при новых немецких хоз€евах, выслужитьс€ перед ними, заслужить сносные услови€. Ќаконец, просто спасти себ€ и своих близких. ÷ель св€та€, но подчас приходилось жертвовать другими людьми, включа€ женщин и детей…

“аким образом, часть коллаборационистов, и весьма значительную, можно причислить к «неполитическим» пособникам, вовсе не желающим установлени€ немецкого «нового пор€дка», но желающим в нЄм выжить, раз уж он установилс€.

ярким примером, что такое €вление может быть массовым, €вл€ютс€ коллаборационисты-евреи. “ут все практически поголовно сотрудничали с нацистами не из-за идейных соображений. “акие люди служили немцам в надежде прожить чуть дольше или даже пережить войну.

“ема евреев-предателей, вынужденных ради спасени€ своей шкуры служить нацистам и помогать им в войне, очень интересна и поучительна дл€ граждан –оссии. Ќам, кстати, как и прибалтам, украинцам, грузинам и прочим народам бывшего ———–, некоторые «историки» пытаютс€ внушить, что советские предатели, сотрудничающие в годы ¬еликой ќтечественной войны с нацистами были«пламенными борцами с тоталитаризмом». ѕричЄм об откровенных шкурниках, доносчиках, подонках и мраз€х замалчивают — это, мол, всЄ коммун€ки наговорили на уважаемых людей…

ѕример евреев — гитлеровских прислужников очень интересен дл€ изучени€. —огласно «окончательному решению еврейского вопроса» всех евреев (если оба родител€ евреи) следовало уничтожить. «нали или догадывались об этом и евреи-прислужники нацистов. “ем не менее, многие из них были готовы даже убивать своих же евреев, лишь бы продлить себе немного свою лихую жизнь…

√лава «юденрата» –умковский выступает перед еврейской полицией. Ћодзьское гетто

|

|

Ђ’ивиї или Ђдобровольцы вспомогательной службыї „асть I Ђ’ивиї или разнорабочие из восточного строительного подразделени€ позируют перед немцем-фо |

ƒневник |

«’иви» или «добровольцы вспомогательной службы»

«’иви» или «добровольцы вспомогательной службы»

„асть I

«’иви» или разнорабочие из восточного строительного подразделени€ позируют перед немцем-фотографом

то такие «хиви» и почему их было так много?

ого можно было заменить на «хиви»

ѕоложение «хиви» в германской армии

Ќемцы измен€ют своЄ отношение к «недочеловекам»

то такие «хиви» и почему их было так много?

∆утка€ антисоветска€ пропаганда, ведуща€с€ сейчас в странах бывшей империи ———–, уже давно переросла в антирусскую. ќсобым цинизмом €вл€етс€ извращение смысла и хода ¬еликой ќтечественной войны. рупным козырем дл€ ревизионистов €вл€етс€ наличие большого количества бывших граждан —оветского —оюза, служивших в немецкой армии, полиции и других антисоветских формировани€х в 1941-1945 гг.

¬се они безоговорочно зачисл€ютс€ в армию «борцов со сталинским режимом», лишь поневоле вынужденных сотрудничать с нацистами и далее на головы слушателей льЄтс€ проч. демократическо-либеральна€ чушь.

—обственно коллаборационисты, кроме насаженной немцами администрации (старосты, бургомистры), делились на: 1) полицейских, 2) военнослужащих «восточных войск» (строительные, боевые, охранные), 3) «добровольцев вспомогательной службы» - «хиви».

≈сли верить современному украинскому историку ќ. –оманько, то количество советских коллаборационистов в годы ¬ќ¬ было 1,5 млн. человек, из них «хиви» было 665-675 тыс. человек. [8]

ќни €вл€лись помощниками сухопутной армии ¬ермахта, ¬¬— и флота, и даже войск ——, хот€, конечно, наибольшее число их служило именно в сухопутных силах ¬ермахта. Ќабирались из преимущественно из военнопленных, но иногда и из местного населени€ на оккупированных территори€х.

»стори€ создани€ «хиви» типична, как и создание других формирований из советских коллаборационистов. √ерманское руководство вначале вторжени€ не желало опиратьс€ на какие-либо силы внутри порабощЄнной страны. ¬ дальнейшем √итлер призналс€, что не желал создавать такие формировани€, «поскольку опасалс€ политических выводов, которые могли определить позднейшее решение судьбы оккупированных восточных территорий». [17] Ќо жизнь внесла свои коррективы, точнее, смерть множества немецких солдат.

Ѕольшие потери

ƒо конца но€бр€ 1941 года было убито около 230 тыс. немецких солдат сухопутной армии и ещЄ 14 тыс. пропали без вести. ¬сего же вместе с ранеными потери сухопутной армии составили 740 тыс. человек. ѕополнение набранное и обученное составило за этот же период только 400 тыс. человек, т.е. некомплект составил 340 тыс. солдат в немецкой армии на востоке. [17]

омпани€ была ещЄ не закончена, и немцы стали выгребать солдат откуда только возможно. омандующий армией резерва уже к 22 окт€бр€ 1941 года разработал проект высвобождени€ дл€ восточного фронта 250 тыс. человек младших призывных возрастов путЄм заменой их на прежних местах службы старшими призывниками, а также на ограничено годными дл€ воинской службы в боевых подразделени€х. Ёто меропри€тие было проведено как на восточном фронте, так и на западе и в армии резерва. ≈щЄ 25 тыс. человек было набрано путЄм чисткой тылов, прежде всего армии резерва. [17] Ќадо сказать, что хот€ действующа€ арми€ и получала, таким образом, солдат - бывших тыловиков довольно быстро – их не надо было учить военным «азам»: стрельбе из винтовки и другим навыкам, их боева€ ценность была намного ниже, чем выбывшие солдаты. то-то был писарем при штабе, кто-то охран€л склад, разжирел, отвык от чувства опасности…

«’иви» из 639-го полка св€зи. ак видно никаких нарукавных пов€зок у них нет

ѕолучалось, что бывшие тыловики погибали ещЄ быстрее, и оп€ть им требовалась замена. «а зиму 1941-1942 гг. немецка€ арми€ потер€ла ещЄ множество солдат. ¬ €нваре 1942 года была создана организаци€ женщин-«штабных помощниц» дл€ высвобождени€ мужиков, штабных писарей, секретарей, операторов пишущих машинок, в √ермании и оккупационных войсках. [17] “ак в германской армии стали служить женщины.

“акже оп€ть стали тр€сти тылы - была пересмотрена необходимость существовани€ многочисленных служебных инстанций и учреждений, проверены их штаты. ¬ оккупационных арми€х на «ападе, в Ќорвегии и на Ѕалканах весной 1942 года стали изымать солдат и замен€ть их молодыми «зелЄными» новобранцами. ¬се эти меропри€ти€ плюс обученные новобранцы обычным пор€дком, однако, не покрыли к летнему наступлению некомплект в солдатах. Ќа май 1942 года он составл€л 450 тыс. человек, включа€ солдат, нужных дл€ новых соединений. [17]

ѕоэтому на восточном фронте на местах полевые командиры стали потихоньку привлекать советских военнопленных на самые простые неответственные работы… ѕервые «хиви» по€вились уже осенью 1941 года.

ого можно было заменить на «хиви»

¬ первую очередь надо определить, какую работу немцы могли поручить люд€м в своих боевых част€х, которым они мало довер€ли, но в которых крайне нуждались.

¬ пехотной дивизии образца 1939 года т.н. «первой волны» (лучше всего оснащЄнной) было по штату 17734 человека, включа€ боевые войска, тыловые подразделени€ и учреждени€ дивизии, а также полевой запасной батальон. [17] “еоретически «хиви» могли служить в сапЄрном батальоне разнорабочими, или же конюхами (артиллери€ была на конной т€ги), шофЄрами, ремонтниками многочисленной авто-мототехники, переводчиками и других част€х дивизии.

¬ таблице представлено количество лошадей и небоевой техники, т.е. там, где могли послужить руки «хиви».

|

|

Ѕоевые части |

“ыловые части |

«апасной батальон |

¬сего в дивизии |

|

Ћошади |

4505 |

277 |

60 |

4842 |

|

ѕовозки к лошад€м |

859 |

36 |

24 |

919 |

|

Ћегковые автомобили |

351 |

43 |

нет |

394 |

|

√рузовые автомобили |

362 |

248 |

5 |

615 |

|

ћотоциклы |

439 |

85 |

3 |

527 |

|

в том числе мотоциклы с кол€ской |

148 |

53 |

нет |

201 |

ѕримечание: “аких хорошо оснащЄнных дивизий в вермахте было мало, но она рассматриваетс€ в этой статье, т.к. по ней есть данные.

—апЄрный батальон состо€л из 22 офицеров, 2 чиновников, 100 унтер-офицеров, 655 р€довых, всего – 779 человек, [17] сюда также можно было запихать восточных помощников. ¬сего же численность подразделений снабжени€ пехотной дивизии, входивших в боевые, тыловые войска и запасной батальон (эшелоны боепитани€ артиллерии, лЄгкие парки, продовольственные и вещевые обозы и др.) состо€ла из 1695 человек, т.е. 9,6 % от общей численности дивизии. [17]

«’иви»-туркестанец оттаскивает сгоревшего советского танкиста

“анкова€ дивизи€ образца 1939 года не имела лошадей, зато больше авто-мототехники: легковых автомобилей 561, грузовиков 1402 и мотоциклов всех типов – 1289 штук. ¬сю эту технику надо было чинить и ей управл€ть. [17]

—оветские военнопленные вкрапливались в тыловые подразделени€ поодиночке, группками, сначала под присмотром немцев, а потом и самосто€тельно. —ущественно положение немцев облегчало то обсто€тельство, что многие военнопленные €вл€лись бывшими советскими тыловиками, попавшими в «котлы» 1941 и 1942 гг. и умевшими варить каши, ухаживать за лошадьми, крутить баранки, чинить технику. ¬едь не секрет, что тыловые солдаты оказывались, в большинстве случаев, менее физически и морально крепкими людьми, они не всегда были готовы рисковать своей жизнью. ќни и составили значительную долю попавших в плен, самые же храбрые фронтовики погибали или отказывались прислуживать немцам.

ѕервоначально официального названи€ у этих военнопленных-помощников не было - их звали «наши русские» или «наши »ваны». [20] ѕозднее их стали называть «хиви» («Hilfswilliger»или сокращЄнно «Hiwi») - переводитс€ с немецкого буквально «готовые помочь», а официально - «добровольцы вспомогательной службы».

«’иви»-туркестанцы и их немецкие хоз€ева по бокам. ѕарчев, весна 1942 года. ‘орма: смесь советской, голландской и чешской

ѕоложение «хиви» в германской армии

»так, немецкие командиры стали не отсылать всех пленных сразу в тыл, а вы€сн€ть, кто хочет поработать. ƒл€ большинства военнопленных это был единственный способ избежать смертиот голода, холода и болезней за колючей проволокой концлагерей. Ёто был реальный шанс потер€ть свою душу, но спасти своЄ тело.

¬тора€, така€ же больша€ категори€, была сильно подавлена скорым поражением —оветского —оюза, но желала «оставатьс€ на плаву» при новой немецкой оккупационной власти и даже сделать карьеру.

Ќе секрет, что была и треть€ категори€ граждан – идейных, желающих отомстить и поквитатьс€ со своими соотечественниками за себ€ и своих близких. —реди идейных большую прослойку составл€ли т.н. «националы» - прибалты, кавказцы и крымские татары, враждебно относ€щиес€ не столько к большевизму, столько к русским, слав€нам, на которых и держалась —оветска€ импери€. »з идейных формировали, в основном, национальные легионы, и, по мнению автора, в качестве «хиви», т.е. коллаборационистов без оружи€, таких было мало.

«’иви» обучаютс€ ремеслу у немца-сигналиста (Nachrichtenpersonal) из подразделени€ св€зи. Ќа рукаве у него эмблема - нашивка с молнией

Ѕыла ещЄ одна категори€ людей, желающих освободитьс€ из лагер€, завладеть оружием и перебежать на свой страх и риск к партизанам или обратно в расную јрмию. ѕервоначально бежать хотели многие. Ќо лишь немногим так удалось, остальные бо€лись и вскоре смирились со своей участью предател€… Ёто была трагеди€ людей, трагеди€ предателей поневоле.

¬озможно, некоторые «идейные» «хиви» разочаровывались в своей участи, уж очень жалка€ она была, и переходили в разр€д желающих сбежать. ј положение «хиви» действительно было неутешительным.

ѕервые «’иви» рассматривались немецкими командирами как сугубо временна€ необходимость, никакого штата не предусматривалось - быстрей бы разбить большевиков и избавитьс€ от этих русских. ѕоэтому «восточные добровольцы вспомогательной службы» ходили кто в чЄм - в советской или гражданской одежде, часто рваной. [20] Ќекоторым германские хоз€ева сделали нарукавные пов€зки с разными надпис€ми или печат€ми, чтобы их случайно не застрелили. ясно, что к гр€зным, оборванным люд€м, бывшим врагам, недавно вышедшим из пересыльного лагер€, да ещЄ и недочеловекам, не могли хорошо относитьс€.

огда к осени стало €сно, что победа над «еврейско-большевистском государством» состоитс€ ещЄ не скоро, был проведЄн р€д меропри€тий дл€ решающего броска. 1 окт€бр€ 1941 года дл€ добровольцев вспомогательной службы «хиви» была введена однообразна€ нарукавна€ пов€зка с надписью «Ќа службе √ерманских вооружЄнных сил» («Im Dienst der DeutschenWehrmacht») или «Ќа службе войск ——», а дл€ женщин «√ерманские вооружЄнные силы» («Deutsche Wehrmacht») [20]. ѕри этом способ изготовлени€ и шрифт были произвольными. ’от€ на фотографи€х встречаютс€ много «хиви» и без пов€зок.

ѕравда, ѕауль ’ауссер – командир 2-й танковой дивизии войск —— «–ейх» (о его воспоминани€х ниже [16]) пишет, что один раз его солдаты —— подшутили над «хиви», украинцем √ригорием (так он назвалс€). » написали на пов€зке – «ѕоцелуй мен€ в жопу», благо √ригорий не понимал по-немецки. ѕомощника посылали колоть дрова и принести воды, и он в немецкой форме с пов€зкой попалс€ ——-гауптшарфюреру (по-русски старшине). ѕоследний не ведал про новые ве€ни€ нанимани€ на службу недочеловеков и окликнул √ригори€, на что тот сказав: «Ќикс понимай - украинский!», показал ему пов€зку с известной надписью. Ћюбили немецкие хлопчики приколотьс€ над недочеловеками…

ѕов€зка «хиви» в вермахте

ƒл€ начала надо у€снить важную вещь - «хиви» делились на «фронтовых», т.е. в действующей армии и «тыловых» при военных комендатурах. ќтрывок из циркул€рного письма [22] командующего сухопутной армией Ѕ от 3.10.1942 г. о «местных вспомогательных вооруженных силах» это вполне про€сн€ет:

|

—екретно! ом. сухоп. арм. Ѕ Ўтаб-кв. 3.10.42 г. є 9900 х/42 г ќтн.: местные вспомогательные силы. 1. ¬ области расположени€ сухопутной армии Ѕ имеютс€ следующие виды местных вспомогательных сил: 1) добровольные помощники (хиви); 2) служба пор€дка (оди); 3) шуцманшафты (шума); 4) полицейские и оборонные команды помощников в общинах (гема). ... 3. Ќазначение и задачи: 1) ’иви а) ѕри войсках - дл€ всех служебных заданий, выполн€емых войсками. ќни сопровождают регул€рные войска. в) ѕри комендатурах - дл€ защиты и охраны железных дорог, мостов и других важных военных объектов. омендатуры тактически передают их в распор€жение войсковых частей и примен€ют их дл€ обеспечени€ безопасности этих частей. ќни остаютс€ на местах. 2) ќди. ƒл€ безопасности местного населени€ и выполнени€ задач по охране ... 3) Ўума (дел€тс€ на батальоны и индивидуальную службу). 4) ѕолицейские в общинах дл€ помощи бургомистрам и начальникам районов в задачах сугубо общинных. ќборонные команды помощников (гема) в общем примен€ютс€ только в случае по€влени€ банд дл€ местной обороны или дл€ борьбы с бандами в своем районе, а обычно должны быть зан€ты своей хоз€йственной де€тельностью. |

ќднако в этом документе задачи «хиви» при комендатурах описаны неточно - задачи охраны были возложены всЄ-таки на местную полицию, «хиви» же были просто работ€гами. ƒалее будут рассматриватьс€ «хиви» при действующей армии.

–ассмотрим документ о «хиви» предположительно начала 1942 года. ѕервый абзац говорит о вынужденности использовани€ советских военнопленных и о том, что эта инициатива исходила сугубо снизу, т.е. от полевых командиров.

|

«ќб увеличении привлечени€ военнопленных дл€ обслуживани€ армии». —о стороны отдельных частей поступили предложени€ об увеличении использовани€ русских военнопленных дл€ обслуживани€ армии. Ќаши ослабленные силы требуют пополнени€.Ќеукомплектованность войск не может быть восполнена только за счет возвращающихс€ из госпиталей. Ќеобходимо найти новые ресурсы и пути дл€ высвобождени€ солдат, зан€тых в тыловых част€х дивизий, а также из обозов фронтовых частей дл€ непосредственного использовани€ в качестве бойцов на фронте. «начительна€ часть работы в тыловых част€х может быть поручена военнопленным. Ќапример: повозочные шофера грузовых машин, транспортных колонн и обозов, рабочих хлебопекарень, боен, коноводы, при ветеринарных ротах и др. ¬ отдельных случа€х даже дл€ перевозки боеприпасов в эшелонах артиллерии. ƒл€ охраны военнопленных требуетс€ незначительное количество надежных немецких унтер-офицеров и солдат с обеспечением руководства таковыми энергичными офицерами. ќкончательно разбитые и вблизи голодной смерти военнопленные безусловно будут считать себ€ счастливыми, если они будут получать хот€ бы 2/3 пайка немецкого солдата. » по убеждению частей будут неустанно и прилежно выполн€ть порученную им работу. Ёто подтверждает опыт отдельных дивизий и частей. ƒл€ использовани€ конечно должны привлекатьс€ специально отобранные военнопленные. јзиатов-полулюдей дл€ данной цели не привлекать. ѕодразделени€м доложить - высвобождены ли за счет применени€ военнопленных бойцы дл€ фронта, если да - то сколько». [13] |

«абавно - полевые командиры желали иметь дело не с советскими среднеазиатами, а с европейскими народами, включа€ слав€н (но их также принимали за скотов), а вот немецка€ верхушка уже с начала 1942 года санкционировала создание т.н. «восточных легионов» из среднеазиатов и кавказцев. ќпосл€ в «хиви» стали брать всех. “ак или иначе, большинство «хиви» состо€ли из слав€н, русских.

ќ ’ пыталось придать привлечению советских людей в р€ды коллаборационистов правовую основу, но последовал отказ √итлера. ¬сЄ же в феврале 1942 года фюрер узаконил уже имеющиес€ формировани€ - «хиви» и зачаточные восточные подразделени€. Ќо при этом он запретил дальнейшее расширение таких частей «поскольку опасалс€ политических выводов, которые могли определить позднейшее решение судьбы оккупированных восточных территорий». [17] “.е. он хотел выжать из ———– все ресурсы и выселить или уничтожить народы под корень. «’иви» так и остались временной мерой, при скорой победе от них следовало избавитьс€.

«’иви»-повара при немецкой части. ” некоторых нарукавные пов€зки, включа€ женщину

¬ 1942 году германские вооружЄнные силы понесли ощутимые потери, а победы не достигли. „тобы завоевать симпатии населени€ и покончить с партизанами, немецкое командование решило создать р€д военных формирований из местного населени€ и принар€дить прислужников «хиви». ƒл€ воспитани€ у добровольцев «хиви» «воинской гордости» √енштаб ќ ’ рекомендовал выдавать им немецкое обмундирование и знаки различи€. ¬ реалии «добровольцы» носили смесь советской и поношенной немецкой униформы с об€зательной пов€зкой на руках. [20] –ассмотрим документ лета 1942 года, в котором немецкое командование разъ€сн€ет положение советских коллаборационистов, правда всех вкупе: «хиви», добровольцы восточных войск - строительных, антипартизанских и др.

|

є 1. ѕ–» ј« є 8000 / 1942 «ѕќЋќ∆≈Ќ»≈ ќЅ »—ѕќЋ№«ќ¬јЌ»» ћ≈—“Ќџ’ ¬—ѕќћќ√ј“≈Ћ№Ќџ’ —»Ћ Ќј ¬ќ—“ќ ≈» Ѕерлин, 17 августа 1942 г. 1. ѕодбор. ѕодбор добровольцев из местных жителей и русских солдат (военнопленных) ведет командир батальона. ѕринимает прис€гу на верность фюреру - штаб батальона. 2. »спользование. ѕодбор добровольцев преследует цель заменить немецких солдат добровольцами. »з добровольцев создаютс€ строительные батальоны, вспомогательные части по борьбе с партизанами и т.д. 3. [...] 4. –уковод€щие указани€ по обращению с добровольцами. ƒобровольцы идут к нам, чтобы создать себе лучшие услови€ в насто€щем и будущем, и поэтому необходимо создать дл€ них приемлемые жизненные услови€. ¬оспитывать их в духе борцов с большевизмом. ѕривить им воинскую гордость (путем выдачи обмундировани€ и знаков различи€). Ќемецкий солдат должен быть образцом дл€ добровольцев. ћладший командный состав подбираетс€ специально дл€ обслуживани€ добровольцев. ѕреп€тствовать панибратству. Ќемецкий солдат должен отстаивать свое превосходство, но в то же врем€ про€вл€ть заботу о добровольцах. ƒобровольцев, говор€щих по-немецки, назначать доверенными лицами. 5. [...] 6. ќдежда и знаки различи€. ƒобровольцы нос€т свою русскую военную форму или гражданскую одежду с пов€зкой на левой руке с надписью «Ќа службе немецкого вермахта». ¬ отдельных случа€х выдаетс€ стара€ немецка€ форма. ≈динообразие формы соблюдать необ€зательно. 7. ƒенежное содержание. ƒобровольцы получают содержание по трем разр€дам: 1-30 марок (375 рублей); 2-36 марок (450 рублей); 3-42 марки (525 рублей). —одержание по первому разр€ду могут получать все добровольцы, по второму - 20 %, по третьему - 10 % всего состава добровольцев. аждый перевод во второй и третий разр€д должен быть подтвержден письменным распор€жением командира батальона. 8. ѕродовольствие. ƒобровольцы получают продовольствие бесплатно, в том же количестве, что и солдаты данного подразделени€. 9. –асквартирование. вартиры предоставл€ютс€ добровольцам бесплатно. ƒобровольцы размещаютс€ отдельно от немецких солдат. ∆елательно обеспечить их охрану, особенно на случай налета русских регул€рных частей или партизан. 10. [...] 11. ќбучение и вооружение. ¬ооружение добровольцам выдаетс€ не всегда. «апрещаетс€ выставл€ть добровольцев на охрану складов с боеприпасами и оружием. 12. ќтпуск. ќтпуск к родным санкционируетс€ только командиром батальона в населенный пункт, зан€тый немецкими войсками, и только после проверки [...]. Ќачальник √енерального штаба генерал-полковник сухопутных войск ‘. √альдер». [13] |

ѕриказ по 79-й пехотной дивизии вермахта:

|

ѕриказ командира 79-й пехотной дивизии вермахта об увеличении боевого состава. 9 феврал€ 1943 г. 1) ¬ цел€х освобождени€ солдат-немцев дл€ участи€ в бо€х с оружием в руках, в самых широких размерах использовать военнопленных, которые после проверки могут быть включены в число добровольно помогающих. 2) ѕриказываю зачисл€ть военнопленных на нижеследующие должности: половину фактической численности ездовых, половину фактической численности шоферов грузовых машин, все должности сапожников, портных и шорников, должности вторых поваров, половину должностей кузнецов. 3) 20.2.1943 доложить: а) сколько военнопленных назначено по каждому батальону с указанием об исполнении; б) сколько военнопленных еще потребуетс€ в соответствии со 2 пунктом и дл€ какой работы; в) какие должности помимо указанных в пункте 2 могут быть заменены военнопленными. 4) аждый пехотный полк формирует по 1 саперной роте, составленной из военнопленных-добровольцев. „исленность каждой роты — 100 человек. »з личного состава немцев в роты, сформированные полками. назначать: на одну русскую роту одного фельдфебел€ в качестве командира роты; шесть командиров отделений; одного унтер-офицера по снабжению; одного счетовода; одного писар€. 5) ¬сех зачисленных военнопленных занести в своих част€х в списки, содержащие: им€ и фамилию, дату рождени€, последнее место жительства,. личные приметы. 6) ¬се зачисленные военнопленные получают полный паек германского солдата. ѕолучение денежного содержани€ и дополнительного довольстви€ допускаетс€ лишь после двухмес€чного испытани€ и зачисление в число добровольцев вспомогательных служб. «ачисление производитс€ по представлению пр€мого начальника командиром дивизии. 7) ¬сем военнопленным, получившим назначени€, выдать белую нарукавную пов€зку с лотарингским крестом, которую носить на левом рукаве сверху. ƒобровольцы вспомогательных служб нос€т пов€зку с надписью: «Ќа службе германских вооруженных сил». роме того, каждому выдать удостоверение. ѕодпись - фон Ўверин» [15] |

ѕриказ весны 1943 года более интересен - после поражени€ под —талинградом число перебежчиков на сторону немцев подсократилось, поэтому дл€ желающих надо было сделать услови€получше. ѕеребежчики были лучшим материалом дл€ формировани€ из них подразделений коллаборационистов.

|

є 2. ѕриказ є – / 5000 / 43 «ћестные вспомогательные силы на ¬остоке - добровольцы» ќб отношении к командирам и бойцам расной јрмии, перешедшим на сторону немцев Ѕерлин, 29 апрел€ 1943 г. 1. Ѕольшое количество добровольно перешедших к нам офицеров и солдат расной јрмии показывает, что офицеры и солдаты расной јрмии не хот€т дальше бессмысленно жертвовать собой за советскую власть. ¬се офицеры и солдаты, которые честно брос€т борьбу и добровольно перейдут к нам, будут рассматриватьс€ как противники советской власти, и к ним будут соответственно относитьс€. ¬ добавление к ранее изданным приказам √лавное командование сухопутных войск указывает, что вс€кий принадлежащий к расной јрмии офицер, политрук, младший командир и боец могут поодиночке или группами добровольно к нам перейти. 2. ќтношение к добровольно сдавшимс€ офицерам и бойцам расной јрмии: a) в част€х, дивизи€х и корпусах все добровольно к нам перешедшие отдел€ютс€ тотчас же от военнопленных и хорошо обеспечиваютс€ питанием. Ћичные вещи (деньги, ценности, одежда, знаки различи€ и т.д.) не отнимаютс€; b) добровольно к нам перешедшие получают снабжение из войсковых складов; c) добровольно к нам перешедшие удал€ютс€ из зоны вражеского вли€ни€, если возможно, автомашинами, только не пешком; больным и раненым оказываетс€ медицинска€ помощь. 3. аждый добровольно к нам перешедший получает удостоверение личности и немецкий паспорт, а также пользуетс€ следующими правами: а) в местах сбора всех добровольно к нам перешедших размещать в специально приспособленных помещени€х (отапливаемых, освещаемых и т.д.). ќфицерский состав должен быть отделен, и ему должны быть предоставлены необходимые удобства (возможность стирать белье, принимать душ и т.д.); b) снабжение должно быть как дл€ всех добровольцев, а если позвол€ют местные услови€, то должны предоставл€тьс€ и предметы туалета (одеколон, пудра и т.д.), а также табак; c) негодное обмундирование сейчас же замен€етс€; d) в течение семи дней добровольно к нам перешедшие имеют возможность подумать и вступить по своему желанию в один из национально-освободительных легионов, а также в качестве добровольцев остатьс€ нести службу в част€х германской армии или рабочими в районах освобожденных областей; e) офицерам, до капитана включительно, положено на трех человек по одному ординарцу; начина€ с майора — по одному ординарцу на двух; начина€ с генерал-майора - по одному ординарцу на одного человека; f) можно также привлекать добровольцев из числа местного населени€ выдачей журналов, необходимой литературы, музыкальных инструментов, демонстрацией фильмов, а также требуетс€ про€вление собственной инициативы в этой области. 4. ¬сем добровольно к нам перешедшим после окончани€ войны гарантируетс€ возвращение на родину, в том случае, если они этого пожелают. Ќачальник √енерального штаба генерал-полковник сухопутных войск . ÷ейтцлер». [13] |

«’иви»-грузчики разгружают немецкий вагон. ” человека на переднем плане лицо €вно восточного типа.

адр из немецкого военного обозрени€ «Deutsche Wochenschau» за 1941 год

»нтересен факт - перебежчик об€зан был за 7 дней определить, кем он станет - «восточным» солдатом, рабочим в строительном батальоне или же останетс€ при пленившем его подразделении в качестве «хиви». ѕриказ не разъ€сн€ет, что делать с перебежчиком, если он наотрез отказываетс€ служить немцам. ѕо мнению автора данной статьи, его ждал концлагерь...

»спользование «хиви» было замечено и советской стороной. 13 июл€ 1941 года, выйд€ из окружени€, начальник 3-го отдела 10-й армии полковой комиссар Ћось составил рапорт, в котором говорил, что: «¬ отдельных случа€х эти группы (советских военнопленных - прим. автора статьи) используютс€ немцами дл€ работ (постройке домов, расчистке дорог и т.п.). омандный состав расстреливаетс€ на месте любым чином немецкой армии, как только устанавливаетс€, что это лицо относитс€ к начсоставу». [25]

¬ донесении политического управлени€ „ерноморской группы «акавказского фронта, подписанном замначальником ѕолитуправлени€ „ерноморской группы войск Ћ.». Ѕрежневым, от 8 €нвар€ 1942 года указывалось:

|

«…продолжаетс€ использование наших пленных в качестве вьючных рабочих дл€ доставки боеприпасов и питани€ в горы немецким част€м. расноармеец 2-й роты 694 полка 383 сд √ребенюк »ван, вз€тый немцами в плен 31 июл€ 1942 года и 15 но€бр€ 1942 года захваченный нашей разведкой, показал, что видел трупы русских военнопленных, которые были убиты при подноске немцам пищи на передовые позиции по тропе, интенсивно обстреливавшейс€ нашей артиллерией. “акой способ использовани€ пленных немцами подтверждаетс€ в захваченном нами неотправленном письме от 7 декабр€ ефрейтора Ўлерет, солдата 9 роты 97 полка 46 немецкой пехотной дивизии…». [10]

|

«’иви» и военнослужащий –ќј. ¬идно, что «хиви» заработали награды «дл€ восточных народов»

Ќемцы измен€ют своЄ отношение к «недочеловекам»

—ражени€ на урской дуге стоили немцам больших потерь, которые необходимо было восполнить. ¬ документе организационного отдела √енштаба во второй половине 1943 года предусматривались меропри€ти€ по высвобождению солдат дл€ армии на востоке. ќп€ть началась чистка тылов и привлечение к службе на своей стороне «недочеловеков». —обственно, слав€нские народы «неполноценными» уже не считали, особенно фронтовики.

ѕо плану, сокращени€ в част€х снабжени€ и административных службах давали 120 тыс. солдат, замещени€ р€да должностей женщинами - всего 20 тыс. солдат, чистка частей в поисках бездельников - 20 тыс. солдат, и, наконец, внедрение «хиви» - 260 тыс. солдат. Ќадо сказать, что проект до конца не был осуществлЄн. [17]

2 окт€бр€ 1943 года были утверждены новые штаты подразделений на восточном фронте в действующей армии. “еперь в пехотной дивизии на 10708 человек было 2005 «хиви», что составл€ло около 15 % от общего количества. ¬ танковой и моторизованной дивизи€х было - 970 и 776 «хиви», соответственно, что равн€лось 15 % от общего состава. [8] ¬ 1944 году изменилс€ штат пехотной дивизии, теперь «хиви» стало 1466 человек (1164 в передовых подразделени€х и 302 в тылах). ƒол€ «хиви» в добровольческой пехотной дивизии —— в передовых и тыловых част€х составл€ла 1125 и 414 человек соответственно, при том, что солдат в дивизии —— было больше. [24]

роме увеличени€ количества «помощников поневоле», было прин€то решение улучшить их существование, дабы они не дезертировали. »з сугубо временного €влени€ «хиви» встали на правовую основу. ≈щЄ 29 апрел€ 1943 г. «хиви» официально было разрешено носить немецкую униформу, но без немецких эмблем, без петлиц и погон.

ƒл€ «хиви» в 1943 году были изданы устав, инструкции о правах, об€занност€х, денежном довольствии, обмундировании, прохождении службы и др. [17]

«’иви» или разнорабочие из восточного строительного подразделени€ - копальщики делают блиндаж

јвтор книги «ѕоследний солдат “ретьего –ейха», √и —айер, так описывает увиденных «хиви» в ѕольше:

«ѕродолжаю бесцельно шататьс€. Ќа глаза попадаютс€ четверо бородачей в шинел€х бурого цвета. ќни пил€т ствол дерева длинной пилой. ј такую форму € вижу впервые. ѕодхожу к ним. ”лыба€сь, спрашиваю, все ли в пор€дке. ¬место ответа, бородачи прекращают пилить, выпр€мл€ютс€ и робко улыбаютс€. ќдин из них рослый парень. ќстальные поприземистее, коренастые. я задаю два-три вопроса, но в ответ ни слова. ќни что, издеваютс€?!

- ќставь их в покое, - раздаетс€ голос у мен€ за спиной.

- Ќе знаешь разве, разговаривать с ними запрещено. »м можно только приказывать.

- ƒа они молчат, будто €зык проглотили. акой от них в вермахте толк?

- Ќу ты даешь! - присвистнул парень, надумавший мен€ поучать. - ƒа ты, похоже, и пороху не нюхал! ќни русские, пон€л? оль случитс€ попасть на фронт, и ты увидишь перед собой кого-нибудь из русских - стрел€й не раздумыва€, иначе ты уже никого больше не увидишь.

я смотрю на русских. ќни продолжают пилить. ¬жик-вжик, вжик-вжик! “ак вот они какие, наши враги, те, что стрел€ют в немецких солдат, на которых форма, похожа€ на мою. ѕочему же тогда они мне улыбались?».„асть I

«’иви» или разнорабочие из восточного строительного подразделени€ позируют перед немцем-фотографом

то такие «хиви» и почему их было так много?

ого можно было заменить на «хиви»

ѕоложение «хиви» в германской армии

Ќемцы измен€ют своЄ отношение к «недочеловекам»

|

|