-Рубрики

- Россия на пороге отречения (4)

- Верные до последнего (друзья Николая II)) (1)

- Видео о Царской Семье (12)

- Внутри семьи (семейная обстановка) (3)

- Война (4)

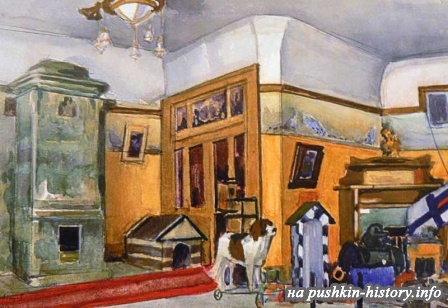

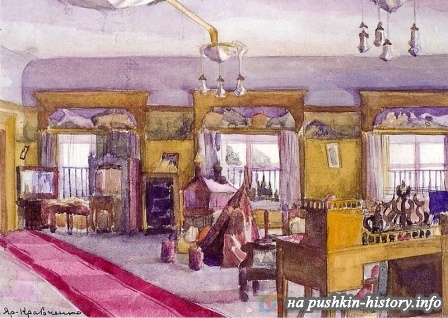

- Дворцовые интерьеры (3)

- Дневники Императрицы (1)

- Домашние любимцы (3)

- Достижения России в период правления Николая II (5)

- Император Николай II (6)

- Императрица Александра (9)

- Интриги против Царской Семьи (3)

- Катастрофа России: революция (5)

- Литература о Николае II и его семье (5)

- Наследник престола (3)

- Начало конца: отречение (2)

- НОВОСТИ (0)

- Письма Царской Семьи (16)

- Пророчества о Царской семье (3)

- Случаи из жизни семьи Николая II (2)

- Стихи о Царской Семье (2)

- Тяжкий крест семьи - болезнь Наследника (2)

- Фотоальбом семьи Николая II (20)

- Царские дети (13)

- Чудеса царственных мучеников (4)

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МОЙ НОВЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НИКОЛАЮ II. ТАМ РАЗМЕЩЕНЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ СТАТЬИ, ЧТО И ЗДЕСЬ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ!!!!!!! ТАМ ДОБАВЛЕН ФОТОАЛЬБОМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ СО МНОЖЕСТВОМ ФОТОГРАФИЙ. НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ Я ПОСТЕПЕННО БУДУ там ДОБАВЛЯТЬ. МОЙ НОВЫЙ АДРЕС -

http://www.nikolaj2.tw1.ru/ - САЙТ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Императрица и Распутин |

от себя: Хочу здесь затронуть одну из самых загадочных и громких предметов обсуждений о Государыне и ее частной жизни - это тему Григория Распутина. Начну опять с воспоминаний Пьера Жильяра:

"Александра Федоровна с полным убеждением приняла свою новую религию и в ней черпала большое облегчение в часы волнений и тревоги". Особенно, это было связано с рождением наследника престола Алексеем Николаевичем. В частности с наследственной болезнью - гемофилией. "Она знала ее - эту страшную болезнь: ее дядя ,ее брат и 2 племянника умерли от нее. И вот ее единственный сын, этот ребенок, который был дороже всего на свете, был поражен ею, и смерть будет сторожить его, следовать за ним по пятам, чтобы когда-нибудь унести его, как унесла стольких детей в ее семье.

Нет, надо бороться, надо спасти его какой угодно ценой. Невозможно, чтобы наука была бессильна; средство спасения, быть может, все же существует, и оно будет найдено. Доктора, хирурги, профессора были опрошены, но тщетно, они испробовали все способы лечения.

Когда мать поняла, что от людей ей ждать помощи нечего, она все надежды возложила на Бога. Он один может совершить чудо! Шли месяцы, долгожданное чудо не совершалось, приступы повторялись, все более жестокие и безжалостные. Самые горячие молитвы не приносили столь страстного проявления милости Божией. Последняя надежда имела крушение. Бесконечное отчаяние наполнило душу Императрицы, ей казалось, что весь мир уходит от нее. И вот в это самое время к ней привели простого сибирского мужика - Григория Распутина. Этот человек ей сказал: "Верь в силу моих молитв, верь в силу моего заступничества - и твой сын будет жить". Мать уцепилась за надежду, которую он ей подавал, как утопающий хватается за руку, которую ему протягивают; она поверила ему всей силой своей души. Уже с давних пор она была убеждена, что спасение России и Династии придет из народа.

Трудно было бы понять нравственную власть Распутина над Императрицей, если не знать той роли, которую играют в религиозной жизни православного мира странники и странницы - это люди, не облеченные саном священника, и не монахи (хотя установилась привычка неправильно называть Распутина монахом).

Странник- это богомолец, который кочует из монастыря в монастырь, из церкви в церковь, ища правды и живет подаянием верующих. Он идет по безбрежной русской земле, направляя свой путь, как приведется, либо привлекаемый святостью места или людей.

Старец - это аскет, живущий обыкновенно в монастыре, а иногда и в затворе, наставник душ, к которому обращаются в минуты смятений и страданий. Часто бывает, что старец - это бывший странник, положивший предел своим скитаниям и поселившийся где-нибудь, чтобы окончить дни свои в созерцании и молитве.

Вот определение, данное Достоевским в его "Братьях Карамазовых":

"Старец - это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то-есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли".

Бог дает старцу указания, нужные для вашего блага, и открывают ему пути, по которым он должен вести вас к спасению. Старец - это страж идеала и правды на земле. Он является хранителем Священного предания, которое передается от старца к старцу до пришествия Царства Правды и Света. Некоторые из этих старцев достигают замечательной нравственной высоты и чтутся в числе святых Православной церкви.

Обращение в православие Государыни было следствием искренней веры. Православная религия вполне отвечала ее мистическому настроению, и ее воображение должно было прельститься стариной и наивностью обрядов этой веры. Распутин был облечен в ее глазах обаянием и святостью старца.

Таковы были чувства, с которыми Императрица относилась к Распутину и которые были так гнусно извращены клеветой. Они имели своим источником самое благородное чувство, какое способно наполнить сердце женщины, - материнскую любовь". (П. Жильяр)

А вот, что мы читаем про Императрицу и Распутина на страницах исследований А.Н.Боханова: "

Александре Федоровне "сфера невидимого" была доступна. Она обладала зрелым метафизическим зрением, которое развивала и совершенствовала с ранней юности. Потому жизнь святых чудотворцев, подвижников, простых странников и отшельников была ей близка, понятна, была ей желанна. Когда она встречалась с монахами и юродивыми, когда входила в келью затворницы, куда до того не ступала нога ни одной аристократки, то руководствовалась христианским порывом прикоснуться к подлинному духовному величию русского народа. Те, кто целиком посвятил себя служению Богу, и являлись истинными представителями Святой Руси, мечта о которой запечатлелась в русском народном сознании прочно и давно. Это была тоска по идеалу, алкание его. Царица всей душой стремилась стать "своей" для этого заповедного мира. И она ею стала.

Эта устремленность среди прочего проявлялась в ее отношении к Распутину. Ничего "личного" в этих отношениях никогда не существовало, хотя по этому поводу было сказано и написано невероятное количество гнусностей. Грязным людям всегда ведь кажется, что все кругом погрязли в тенях порока. Надо прямо сказать, среди современников и среди последующих сочинителей такого рода "свидетелей" и "исследователей" всегда оказывалось предостаточно.

Александра Федоровна с горечью вновь и вновь убеждалась, хотя это так трудно было принять, что Истинная Вера уже ничего (почти ничего) не определяет в жизни большинства из тех, кто ее окружал ее по праву должности или по статусу происхождения. Но она точно знала и другое: там, где кончаются золоченые палаты, там, где завершается светская "ярмарка тщеславия", там и начинается подлинность человеческих отношений.

И Распутин являлся как раз человеком из того дальнего, но такого близкого по духу мира. Он нес любовь к Богу, он умел сказать трепетное слово о Боге. Замечательно полно об этом высказалась cама Императрица. По Ее словам, Распутин «совсем не то, что наши митрополиты и епископы. Спросишь их совета, а они в ответ: "Как угодно будет Вашему Величеству!". Неужели Я их спрашиваю затем, чтобы узнать, что Мне угодно?»

Конечно, Распутин не был святым. За такого Александра Федоровна его никогда не держала, чтобы там ни писали и ни говорили.  Но Григорий отмечен благодатью Божией, его молитва угодна Господу. Он слышит ее и посылает милость. Царица не раз воочию убеждалась в этом чудесном явлении Милости Всевышнего. А потому и верила Распутину, как поверила бы любому другому подобному человеку. Он спасал Цесаревича. Во время обострения болезни он предсказывал день и даже время суток, когда Ему станет лучше. Он уверял Мать, что Цесаревич, дожив до 14—15 лет, пойдет на поправку и станет со временем вполне здоровым мужчиной. Все это сбывалось. Какое сердце могло бы не испытывать благодарности? Александра Федоровна никогда не относилась к числу неблагодарных.

Но Григорий отмечен благодатью Божией, его молитва угодна Господу. Он слышит ее и посылает милость. Царица не раз воочию убеждалась в этом чудесном явлении Милости Всевышнего. А потому и верила Распутину, как поверила бы любому другому подобному человеку. Он спасал Цесаревича. Во время обострения болезни он предсказывал день и даже время суток, когда Ему станет лучше. Он уверял Мать, что Цесаревич, дожив до 14—15 лет, пойдет на поправку и станет со временем вполне здоровым мужчиной. Все это сбывалось. Какое сердце могло бы не испытывать благодарности? Александра Федоровна никогда не относилась к числу неблагодарных.

Допущенная во внутренний мир Семьи, Анна Вырубова потом поясняла: «Что бы ни говорили о Распутине, что бы ни было необычного в его личной жизни, что бы он ни сделал в политическом смысле, в одно я всегда буду верить относительно этого человека. А именно в то, что он был ясновидящим, у него было второе зрение, и он использовал это, по крайней мере иногда, для благородных, святых целей. Предсказание выздоровления Цесаревича было одним из примеров. Он часто говорил нам, что произойдут определенные вещи, и они на самом деле происходили». Александра Федоровна придерживалась точно такого же взгляда.

Сохранилось свидетельство Великой княгини Ольги Александровны об удивительном примере благотворного вмешательства Распутина в казалось бы безнадежные обстоятельства. Дело происходило в 1907 году. Именно тогда Александра Федоровна впервые воочию узрела силу молитвы Распутина. Сообщение Ольги Александровны тем более значимо, что она никогда не входила в число распутинских «симпатизантов» и была очевидцем событий, о которых другие или не знали вовсе, или судили с чужих, часто недоброжелательных слов.

Летом 1907 года Цесаревич, гуляя в парке, упал. Произошло внутренне кровоизлияние. Начались страшные боли, Ребенок корчился в страшных муках. «Бедное Дитя так страдало, вокруг глаз были темные круги, тельце Его как-то съежилось, ножка до неузнаваемости распухла. От докторов не было совершенно никакого проку. Перепуганные больше нас, они все время перешептывались... Было уже поздно меня уговорили пойти к себе в покои. Тогда Аликс отправила в Петербург телеграмму Распутину. Он приехал во Дворец около пополуночи, если не позднее. К тому времени я была уже в своих апартаментах, а поутру Аликс позвала меня в комнату Алексея. Я глазам своим не поверила. Малыш был не только жив, но и здоров. Он сидел на постели, жар словно рукой сняло, от опухоли на ножке не осталось и следа, глаза ясные, светлые. Ужас вчерашнего вечера казался невероятным, далеким кошмаром».

Царица рассказала золовке, что Распутин даже не прикасался к Цесаревичу, он только стоял в ногах у кроватки и молился. Завершая свой рассказ, Ольга Александровна заметила: «Разумеется, нашлись люди, которые сразу же принялись утверждать, будто молитвы Распутина просто совпали с выздоровлением моего племянника». Это был расхожий аргумент, которым всегда старались отмести все разговоры о чудодейственных способностях Друга Царской Семьи. Ольга Александровна об этом прекрасно знала, но она знала и другое и о том не умолчала. «Во-первых, любой доктор может вам подтвердить, что на такой стадии недуг невозможно вылечить за какие-то считанные часы. Во-вторых, такое совпадение может произойти раз-другой, но я даже не могу припомнить, сколько раз это случалось!» Это было чудо, которое Императрица с радостью и благодарностью принимала...

Что же касается вообще сплетен, то они Александру Федоровну мало задевали. Исключение составляли лишь случаи, когда им начинали верить близкие люди. Некоторым Она сама старалась объяснить абсурдность их: свекрови Императрице Марии Федоровне или добродушной золовке Ольге Александровне. Другим ничего не объясняла, лишь удивляясь их легковерию и податливости к чужому и недобросовестному мнению. В некоторых случаях сплети даже вызывали улыбку, например, когда Вырубова с хохотом рассказывала, что, как она узнала в Петербурге, оказывается, она «живет с Распутиным» и даже регулярно «ходит с ним в баню!» Как можно было подобным глупостям верить? Но верили же!

Их соединяла вера в Бога, перед Лицом Которого «Царь всея Руси» и простой смертный были равны. Истинно верующие люди — Николай II и Александра Федоровна — чувствовали и видели Христапреданность Григория Распутина. С 1907 года началась история систематического общения Григория Распутина с Царем, Царицей и Их Детьми.  В конце того года он впервые молитвой облегчил страдания Цесаревича Алексея, и именно с этого момента Царица признала в нем не просто народного толкователя христианских заветов, но и спасителя Сына. Она ему была благодарна, и с каждым новым случаем явления Распутиным земного чуда Ее признательность лишь увеличивалась, и в конце концов Она окончательно убедилась, что Григорий — «человек Божий». Александра Федоровна называла его «Другом» и это слово всегда писала с большой буквы.

В конце того года он впервые молитвой облегчил страдания Цесаревича Алексея, и именно с этого момента Царица признала в нем не просто народного толкователя христианских заветов, но и спасителя Сына. Она ему была благодарна, и с каждым новым случаем явления Распутиным земного чуда Ее признательность лишь увеличивалась, и в конце концов Она окончательно убедилась, что Григорий — «человек Божий». Александра Федоровна называла его «Другом» и это слово всегда писала с большой буквы.

Последние десять лет существования монархии Венценосцы встречались с Распутиным регулярно, и это общение приносило Им душевный покой, умиротворение, тихую радость от ощущения благости Света Небесного. Крестьянин из Сибири рассказывал, пояснял, наставлял, и хотя его речь была далека от литературного совершенства, но то, о чем он говорил — о любви, смирении, вере и надежде, — было так желанно Августейшим Слушателям, было так Им необходимо.

Распутин толковал сложные истины и церковные догматы неожиданно просто и убедительно. Эта простота, доходчивость, красочность объяснений отвлеченных категорий и символов поражала многих и далеко не ограничивалась кругом «истерических столичных дам», как о том все еще нередко пишут. Среди прочих в числе «симпатизантов» Распутина находились и блестяще образованные церковные иерархи (архимандрит Феофан), и выдающиеся проповедники, чья искренняя приверженность Православию стала еще при их жизни легендарной, — протоиерей Иоанн Кронштадтский .

Когда Распутин стал бывать в Царском дворце, о нем редко кто и слышал. Но сам факт появления в царских чертогах необычного посетителя немедленно вызвал всплеск интереса. Появились слухи, версии, объяснения. Пришла известность. Причем ореол ее был явно негативного свойства. Никто не мог понять, что может быть общего у Повелителя Империи и какого-то «темного мужика». Новость пугала и озадачивала тех, кто к Венценосцам имел нелукавую симпатию.

В начале 1912 года на вопрос сестры Царя Великой княгини Ольги Александровны, как Аликс может доверять какому-то мужику, Царица без обиняков заявила: «Как же Я могу не верить в него, когда Я вижу, что Маленькому всегда лучше, как только он около Него или за Него молится». Такой очевидный признак избранничества перечеркивал все нелицеприятные характеристики, неоднократно долетавшие (родственники и некоторые придворные очень в этом деле старались) до ушей Матери Царицы, имеющей на руках больного Сына, все помыслы Которой были направлены лишь к Его спасению.

Отношения между Царицей и Распутиным цементировались только тем, что по пятам за престолонаследником ходила смерть. Уже после падения Монархии, давая показания следователю Чрезвычайной комиссии Временного правительства, архиепископ Феофан, которого многие считали «жертвой распутинских интриг», со всей определенностью заявил о характере отношений Царицы и Распутина.

«У меня никогда не было и нет никаких сомнений относительно нравственной чистоты и безукоризненности этих отношений. Я официально об этом заявляю, как бывший духовник Государыни. Все отношения у Нее сложились и поддерживались исключительно только тем, что Григорий Ефимович буквально спасал от смерти своими молитвами жизнь горячо любимого Сына, Наследника Цесаревича, в то время как современная научная медицина была бессильна помочь.

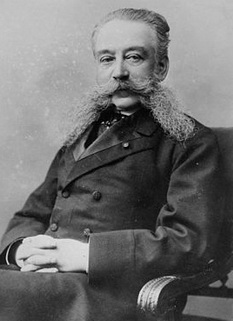

Граф Фредерикс однажды в интимной беседе спросил Государя, что такое представляет собой Распутин, о котором все так много говорят. Его Величество ответил совершенно спокойно и просто: "Действительно, слишком уж много и, по обыкновению, много лишнего говорят, как и о всяком, кто не из обычной среды принимается изредка нами. Это только простой русский человек, очень религиозный и верующий... Императрице он нравиться своей искренностью; она верит в его преданность и в силу его молитв за нашу Семью и Алексея... но ведь это наше совершенно частное дело... удивительно, как люди любят вмешиваться во все то, что их совсем не касается... кому он мешает?"

ИСТОЧНИК -1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.

![]()

Серия сообщений "Императрица Александра":

Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность

Часть 2 - Русская Императрица

...

Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг

Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны

Часть 8 - Императрица и Распутин

Часть 9 - Императрица - Мать

|

|

Религиозность Александры Федоровны |

Про Александру Федоровну писали и говорили, что в России она стала «экзальтированной фанатичкой», что Она сделалась «мистичной», что квалифицировалось «знатоками» как признак чуть ли не психического расстройства. Ничего подобного, конечно же, не существовало и в помине. Она была христианкой и тогда, когда стала Царицей под сводами помпезного Зимнего дворца, и тогда, когда Ее убивали ночью в тесном екатеринбургском подвале. Полнота религиозного чувства Царицы не подлежит сомнению. Она всегда жила Богом, ее душа Ему неизменно и целиком принадлежала.

Искренность и глубина ее Христапреданности наперед обрекала Александру Федоровну на светское одиночество. Хотя в России Православие по закону считалось государственной религией, а жизнь Империи была выстроена по церковному календарю, но в высшем обществе России властвовали уже совсем другие настроения и представления. Нет, никто, почти никто публично с исторической верой не порывал: ходили в храмы, причащались, постились. Но все это по большей части являлось лишь обрядоверием, в котором не было полноты и высоты религиозного переживания, характерного для Александры Федоровны. И то, что Ее русский избранник был таким же глубоким и полным христианином, как и Она, явилось счастьем Алисы-Александры. Если бы этой духовной симфонии не существовало, то вряд ли Принцесса из Дармштадта стала бы Русской Царицей.

С первых дней пребывания в России Она была потрясена не только ложью и лицемерием придворно-сановного мира по отношению к Ники, но и по отношению к Богу. Участвуя в процессиях и в поминальных панихидах, Она невольно вновь и вновь убеждалась, что даже в таком трагическом случае люди больше думали о земном, чем о небесном.

Во время бесконечных литий (только в Москве во время следования от вокзала до Кремля состоялось десять служб по упокоению Александра III) Александра Федоровна видела, сколько пустой суеты вокруг. Сановники и придворные все время о чем-то переговаривались, толкались, старались занять наиболее заметные, «выигрышные» места. Некоторые дамы даже умудрялись по несколько раз на дню менять «траурный наряд», как будто они присутствовали на премьере в опере! Молитвенное усердие редко кто из окружающих проявлял. В то же время видела, что у простых людей при поминании Александра III текли слезы, многие падали на колени, рыдали и причитали при виде царского гроба. На лицах же господ «из хорошего общества» слезы появлялись крайне редко...

Александра Федоровна не верила мнению толпы. Она имела ясное представление об испорченности человеческой природы, слишком хорошо знала Священное Писание. Толпа никогда не бывает права, прав всегда лишь Всевышний. Он — Истина, Любовь, Жизнь. Достойно внимания и почитания лишь то, что от Него и для Него.

Лили Ден в воспоминаниях заметила, что больше всего на свете Александра Федоровна любила Бога. Подруга Царицы была права. Государыня Сама о том много раз писала и говорила. Бог — Все. Это — свет, радость, надежда. То, что Он посылает, следует со смирением и благодарностью принимать. Горести — испытание, но и милость Его велика. Во всем жизненно главном — Он, и только Он. И Александра Федоровна знала: Она щедро одарена Всевышним. Господь послал Ей Ники, которого Она любила преданно и беззаветно почти четверть века.

"Так же, как и Государь, Императрица была исключительно верующей и православной, изучив особенности нашей религии до тонкости. Все церковные службы Ее Величество простаивала от начала и до конца, ничем не отвлекаясь и все время усердно молясь. Когда здоровье не позволяло больше ей долго стоять на ногах, она сидела во время служб, но посещала их аккуратно". (Фабрицкий С.С. из воспоминаний флигель-адъютанта Государя).

Также глубоко почитала Александра Федоровна и таинство причастия. Вот что можно узнать об этом из ее письма к Николаю II в окт. 1914 г.: "Какое счастье, что мы причастились перед твоим отъездом - это дало мне силы и покой. Как важно иметь возможность причащаться в подобные минуты и как бы хотелось помочь другим вспомнить о том, что Бог даровал это благо всем - не только как нечто обязательное раз в году во время Поста, но и для других случаев, когда душа жаждет этого и нуждается в подкреплении. Когда я нахожусь наедине с людьми, которые, как мне известно, переживают сильные страдания, я всегда касаюсь этого вопроса, и с Божией помощью мне во многих случаях удается объяснить, что это - всем доступное, благое дело и что это дарует облегчение и покой болящему сердцу".

Вера царицы была настолько глубока и всеохватна, любовь к Иисусу Христу столь цельной и абсолютной, что этими своими качествами она действительно походила на Христову Невесту. Она жила не только с верой в сердце, но - жила Верой. Если бы этого не было, она бы никогда не смогла перенести то, что ей ссудило Провидение.

Много о религиозности Императрицы описывает труд М.К. Дитерихса "Убийство Царской Семьи" - Государыня была сильно религиозной натурой. У такого человека как она, это не могло быть ни лживым, ни болезненным.

Ее вера в Бога была искренняя и глубокая. Как человек, не терпевший по природе какой-либо лжи, она, приняв Православие, приняла веру не по форме, не по необходимости, а всем сердцем, всем разумом, всей волей. Иной она не могла быть. Ее вера, ее набожность были искренни, глубоки и чисты. Никакого ханжества в ней не было и по натуре не могло быть. По основе христианского учения она верила всем сердцем в силу молитвы, верила до конца.

Чрезвычайно характерное явление обрисовывается различными показаниями свидетелей в свойствах религиозности Государыни. Мужчины считали Государыню истеричной и полагали, что на этой почве в ней развилась религиозная экзальтация. Женщины категорически отрицали наличие у Государыни истеричности и совершенно отвергали возможность болезненного проявления ее религиозного чувства.

Подробное изучение натуры, характера и психологии покойной Государыни по многочисленным ее письмам приводит к заключению, что суждение женщин в отношении религиозности Государыни, безусловно, соответствует истине. Вероятно, действительно женщины более способны воспринимать веру и религию до конечной глубины, чем мужчины. Ни в одном письме Государыни к кому бы то ни было, совершенно не проявляется истеричности. Чистая и глубокая вера в Бога, сопровождаемая всегда бесхитростным, спокойным, здравым суждением рассудка, - вот чем отличаются беседы Государыни с близким ее сердцу и духу людьми в многочисленной переписке. Никакой экзальтации, никакой искусственности, никакой фальши не чувствуется в ее словах. И только натуры очень хорошие, в свою очередь религиозные, но не способные воспринимать веру до конца, могли видеть в Государыне религиозную экзальтацию и приписывать ей истеричность - болезненное явление, до сих пор не объятое и не исчерпанное наукой.

Мария Густавовна Тутельберг (камер-юнгфер Государыни): "Государыня была глубоко религиозная женщина. Она верила в силу молитвы и верила глубоко, что Распутин наделен даром молитвы, что от его молитвы легче делается Алексею Николаевичу. Вот так Ее Величество и относилась к Распутину. Когда он был убит, Ее Величество была сильно огорчена. Тогда и Его Величество был , вероятно, обеспокоен этим. Он в момент убийства Распутина был в Ставке.

Помню, что однажды я высказала Ее Величеству свое некоторое сомнение в личности Распутина. Я сказала Ее Величеству, что Распутин простой, необразованный мужик. На это Ее Величество мне сказала: "Спаситель выбирал Себе учеников не из ученых и теологов, а из простых рыбаков и плотников. В Евангелии сказано, что вера может двигать горами", - и показывая на картину исцеления Спасителем женщины, Ее Величество сказала: "Этот Бог и теперь жив. Я верю, что мой сын воскреснет. Я знаю, что меня считают за мою веру сумасшедшей, но ведь все веровавшие были мучениками".

"Этот Бог и теперь жив" - это религия православного честного русского человека, религия и Божьих Помазанников русского народа. Тутельберг, Волков, Жильяр, Чемадуров, Битнер, Кобылинский - люди близко стоявшие и видевшие жизнь и правду этих Помазанников Божьих, - все в один голос свидетельствуют: это были люди, сильные христианской верой, верой своего народа. Они не боялись клеветы и грязи, потому что совесть их была чиста перед Богом. Они не переставали в простоте Христовой верить в Бога и готовы были стать мучениками за веру своего старого русского народа.

Они и стали для Православной Церкви мучениками, отдав жизнь за воскресение народа.

Источники - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.

2. Дитерихс М.К. "Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. - М.:Вече, 2007.- 512 с.

Серия сообщений "Императрица Александра":

Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность

Часть 2 - Русская Императрица

...

Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня

Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг

Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны

Часть 8 - Императрица и Распутин

Часть 9 - Императрица - Мать

|

|

Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг |

Александра Федоровна была наделена удивительным Даром любви. Она умела любить так беззаветно и преданно, на что способны только избранные люди. Никогда не принижала этого высокого и светлого чувства, никогда не произносила слово «любовь» по отношению к кому-то и чему-то, если это чувство не владело Ею целиком, если Она не готова была отдать во имя этого Свою жизнь. Подобная самозабвенность свидетельствовала об исключительных душевных качествах Царицы. Их часто не замечали, им старались не придавать значения, нередко им предписывали какую-то бытовую мотивацию. Но все это из области мелкой, завистливой и корыстной человеческой суетности.

У Нее же не было подобных греховных побуждений и себялюбивых устремлений. Ее любовь — это неизменно беспредельная правда сердца. Она умела разглядеть великое в простом и обиходном. Потому что для христианина Правда Божия всегда рядом, во всем и везде. Ее надо лишь ощутить, понять и с благодарностью принять. Последняя Царица на это была способна.

на фото Императрица с сыном своей фрейлины Лили Ден

на фото Императрица с сыном своей фрейлины Лили Ден

В одном из своих писем, написанном в конце 1916 года и адресованном своей фрейлине графине Анастасии Васильевне Гендриковой (Настеньке) (1886—1918), Александра Федоровна сформулировала принципы сохранения «душевного равновесия» даже в самые безрадостные моменты жизни.

«Я сожалею, что Ваше настроение снова ухудшилось, но такие моменты неизбежны. Если бы мы могли всегда соблюдать наше душевное равновесие (как нам, вообще-то говоря, следует), мы были бы совершенны. Это одна из самых трудных вещей. А когда наше внешнее состояние оставляет желать много лучшего, настроение наше падает, и тогда милость Божия оставляет нас на время. Но не тревожьтесь: с помощью молитвы Вы снова воспрянете. Было бы слишком легко жить, если бы благополучие всегда было с нами; Вы должны его достичь и укрепить собственный характер. Нужно подавлять вспышки гнева. Нужно усердно работать, чтобы стать совершенным. Имейте мужество и молитесь, как нас учили. Зло всегда старается победить и тревожить нас в те времена, когда мы падаем духом. Жизнь — вечная борьба, и всемогущий Бог поможет нам победить, если мы будем смиренны перед Ним и подчиним себя Его воле».

Она действительно всю жизнь боролась за нравственное совершенство; с присущей Ей целеустремленностью старалась преодолевать слабости вне зависимости от того, как и по какому поводу они проявлялись. Александра Федоровна переживала, когда не сдерживалась и в состоянии минутного возбуждения говорила что- то и так, как было недопустимо. Это проявлялось даже в незначительных деталях каждодневного уклада. Не терпя лжи, Она иногда позволяла себе повышенный тон с разговоре с горничной, уличенной во вранье. Когда возбуждение момента проходило, неизменно говорила: «Зачем Я сорвалась?» — и просила прощения у Всевышнего за несдержанность.

При всем том Она всегда оставалась сердечной и отзывчивой и всегда интересовалась текущими или семейными нуждами горничных, нянь, камердинеров и вообще, как сказали бы сейчас, «обслуживающего персонала». Здесь не было никакого праздного любопытства сентиментальной барыни. Во всех вне зависимости от соц. статуса она умела видеть человека и всегда готова была протянуть руку помощи. Душевность царицы вызывалась и питалась великим духовным чувством православной христианки.

Няня Царских детей А.А. Теглева, прослужившая в семье 17 лет, уже после революции говорила о Государыне: "Она была властна. Но она была добра и весьма доступна, к ней можно было пойти всегда, и ей можно было сказать все. Она была сердечна". Горничная Е.Н. Эрсберг, проведшая в Царском доме 16 лет, свидетельствовала: "Императрица была властная, с сильным характером. Но для нас она была весьма доступна и простая".

По словам баронессы С.К. Буксгевден, Царица Александра «проявляла интерес ко всем при Дворе: от первой фрейлины до последней служанки, и часто помогала скромным людям и их семьям так, чтобы никто не знал об этом. Она была справедлива в истинно христианском смысле и помогала людям независимо о положения в обществе. Она с готовностью навещала как больную служанку, так и любую из фрейлин».

Имелись просто поразительные случаи Ее заботы о людях, которых при Дворе никогда ранее не наблюдалось. Когда ее молодая фрейлина княжна С.И. Орбелиани (Джамбакуриан-Орбелиани) тяжело заболела в 1906 году, то Александра Федоровна восприняла это как свое личное дело. Молодая девушка (ей только исполнилось 23 года) была сиротой, и Императрица окружила ее материнской лаской и заботой. Соня была помещена во Дворце, в комнате рядом с комнатами Великих княжон.

Александра Федоровна ежедневно навещала неизлечимую больную (у нее был прогрессирующий паралич позвоночника), нередко оставалась рядом с ней на ночь. Когда по прошествии девяти лет Соня умерла в 1915 году, то Царица писала Супругу: «Вот и еще одно верное сердце ушло в страну неведомую. Я рада, что здесь для нее все кончилось, потому что в дальнейшем ей суждены были тяжелые страдания. Да упокоит Господь ее душу с миром и да благословит ее за великую любовь ко Мне во все эти годы».

Царица умела распознавать душевные качества человека. И не удивительно, что большинство из тех, кого лично Императрица принимала на службу, сохранили верность Семье до самого конца. Некоторые заплатили за преданность собственной жизнью: доктор Евгений Сергеевич Боткин, «комнатная девушка» Анна Степановна Демидова, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, лакей Иван Дмитриевич Седнев, камердинер Государя Алексей (Алозий) Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов, «дядька» Цесаревича Климентий Григорьевич Нагорный. Их расстреляли в том, страшнопамятном июле 1918 года...

«Вера, Надежда, Любовь — это все, что имеет значение», — не раз говорила Александра Федоровна. И то не была пустопорожняя декларация. Это — убеждение души. Она умела любить, и Она умела дружить. Дружба для Нее тоже являлась проявлением любви. Она была и здесь преданной и верной, а мнение других в данном случае не играло никакого значения. Она слушала голос Своего сердца, лишь ему доверяла. Однажды призналась Лили Ден: «Меня не заботит, богато то или иное лицо или же бедно. Для Меня друг, кем бы он ни был, всегда останется другом».

Сколько возмущенных и даже гневных голосов прозвучало по поводу того, что Она дружит с теми, кто не прошел "апробацию" столичных аристократических салонах. Подруги Царицы — А. Вырубова и Юлия Ден — не имели при Дворе никакого официального положения, но были желанными и близкими для всей Царской Семьи. Александра Федоровна твердо придерживалась принципа Своей бабушки Королевы Виктории: каждый имеет право на личные привязанности. Все разговоры о необходимости присвоить друзьям Дома некий придворный чин Царица оставляла без внимания. Однажды со всей определенностью высказалась по пoводу положения Вырубовой: «Я никогда не дам Анне официального места при Дворе. Она Моя подруга, и я хочу, чтобы она ею и оставалась. Неужели Императрицу можно лишить права, какое имеет любая женщина, — права выбирать себе друзей?»

Знать что-то наполовину — нехорошо, делать что-то кое-как - недопустимо, любить кого-то и что-то без сердечной привязанности — непредставимо. Эта триединая формула не была сочиненной «философией» жизни, неким рационалистическим умозрением Александры Федоровны.

Просто Она иначе не могла чувствовать окружающий мир и все ценности его. А ценностей этих было много. Воспринимать их со всей полнотой Своей натуры у Нее хватало сил, у Нее хватало доброты сердца.

Все, что просто, искренне, бесхитростно, сразу же вызывало у Нее симпатию. Это проявлялось и в большом, и в малом. Дети, животные, пробуждение природы, солнечный свет, щебетание птиц, вызывали радостное настроение в душе, способствовали приливу жизненной энергии. Она видела красоту Мира Божия и была счастлива, что Ей позволено было это видеть и ощущать.

на фото Александра Федоровна с сыном фрейлины Лили Ден

на фото Александра Федоровна с сыном фрейлины Лили Ден

Природную подлинность Императрица неизменно ставила выше самого изысканного произведения рук человеческих. Она, например, не пользовалась косметикой, не делала маникюр, не прибегала к различным ухищрениям, чтобы скрыть седину в волосах, которая у Нее стала проступать к сорока годам. Тяга к безыскусности сказывалась даже в Ее пристрастиях к цветам и ароматам. Больше всего любила ландыши и сирень, как и парфюмерию на их основе.

При всей бескомпромиссности натуры Александра Федоровна никогда не была человеком с «зашоренным» кругозором. Если Она что-то или кого-то не принимала и не воспринимала, то это не значит, что Она начинала по этому адресу отпускать какие-то критические замечания, не говоря уже о злословии.

Она и Николай II являлись удивительно незлобивыми людьми. Хотя в Ее письмах Супругу и можно найти иногда некоторый излишний эмоциональный всплеск и нелицеприятные характеристики, но это исключительно — настроение минуты. Супругу Она доверяла то, что «наболело», что тревожило и возмущало. Никакому другому адресату Александра Федоровна ничего подобного не писала. Никто из тех, кто имел возможность близко находиться около Императрицы, не зафиксировал случая, чтобы Она позволяла Себе отзываться о ком-то пренебрежительно или уничижительно.

Конечно, Она ошиблась в людях. Порой принимала видимое за истинное, но по-другому и быть не могло. Мир, окружавший Ее, настолько был лицемерным и изолгавшимся, что степень этого морального падения для таких искренних натур, как Царь и Царица, была просто непредставима.

Когда же Царица убеждалась, что кто-то оказался совсем не тем, за кого Она его принимала, то порывала с таким человеком все связи раз и навсегда. Никогда не опускалась ни до «выяснения отношений» , ни до шельмования. Так случилось, например, с флигель-адъютантом князем В.Н. Орловым (1868—1927), одно время входившим в «ближний круг» Царя и Царицы. Когда же Александра Федоровна узнала, что некогда «милый Влади» позволяет себе за глаза злословить по Ее адресу и даже — ужас! — намекать на то, что Она «изменяет» Мужу, то разорвала с ним всякое общение. Орлова же Она просто перестала замечать.

Или другой, столь же показательный случай. Две сестры Великие княгини Милица Николаевна (1866—1951) и Анастасия Николаевна (1867—1935), почти десять лет числились в «подругах» Александры Федоровны. Император и Императрица встречались с ними часто. Они представлялись такими искренними, необычайно одухотворенными, что сразу же выделялись из общей массы Императорской Фамилии. «Черногорки» открыли «первого Друга (Филиппа) и «второго Друга» (Распутина), за что Александра Федоровна была благодарна.

Удостоверившись, что сестры совсем не те, за кого себя выдавали, что они пытаются использовать неформальные отношения с Ней для получения определенных выгод и для себя, и для Черногории, откуда были родом и где правил их отец Николай Негош (1841—1921), то симпатия быстро сошла на нет. Она знала, что княгини упражнялись в злословии по Ее адресу, но ни разу не пыталась, что называется, поставить их на место.

Императрица вынуждена была встречаться с этими «черными женщинами» — они ведь члены Фамилии, но никаких знаков внимания не оказывала. Многие годы Она с ними ни разу даже не заговорила, ограничиваясь лишь кивком головы при встречах. Характерную деталь передала в своем письме княгиня Юсупова (1861 —1939), побывавшая на царском приеме в Ливадийском дворце 6 ноября 1913 года. По ее словам, "Черные сестры" ходили как зачумленные, так как никто из царедворцев к ним не подходит, видя, что Хозяева их вполне игнорируют».

Дружба Царицы была великодушной; Она друзьям многое прощала, если те сохраняли к Ней и Ее Дому любовь. Так было с Вырубовой (Танеевой). Анна была самым доверенным человеком, от которой у Венценосцев практически не имелось секретов, хотя у Александры Федоровны поведение подруги вызывало не только положительные эмоции. Но Она ей многое прощала, зная, что Анна искренне преданна Ее Семье.

Родилась Анна Александровна Танеева в 1884 году в семье крупного сановника, Главноуправляющего «Собственной Его Величества Канцелярии», музыканта, композитора и коллекционера А. С. Танеева (1850—1918). Матерью ее была Надежда Илларионовна, урожденная Толстая (1859—1937). Дочь получила хорошее домашнее образование, знала языки, была музыкально образована и прекрасно играла на фортепиано. В шестнадцать лет Анна тяжело заболела, и во время кризиса ей привиделось, что к ее постели подошла Императрица, протянула руку и спасла от смерти. Узнав об этом, Александра Федоровна посетила больную и благословила ее. Так Императрица познакомилась с той, кто должна была стать Ее главной дружеской привязанностью.

В 1902 году Анна Танеева выдержала экзамен при Петербургском учебном округе на звание домашней учительницы, а в 1903 году получила «шифр» и стала фрейлиной Большого Императорского Двора. Сближение Ани Танеевой с Царской Семьей в 1905 г., когда фрейлина была приглашена на поездку по финским шхерам на Императорской яхте. К этому времени Александра Федоровна имела к молодой фрейлине несомненное расположение. Анна покорила ее своей простотой, искренностью, добротой, ну, и конечно, очевидной верой в Бога.

Там же, где дружба, — там бескорыстие, там самопожертвование. Выгода и корысть с дружбой несовместимы. Этот максимализм близкие Царицы хорошо знали, боясь даже заикнуться о каких-то материальных «вспомоществованиях». В своих мемуарах А.А. Вырубова писала, что ей и в голову не могло прийти просить какие-то деньги, хотя средств постоянно не хватало. Фрейлины получали жалованье (четыре тысячи рублей в год), а Вырубова после замужества в 1907 году являлась лишь «подругой» (замужние женщины не носили фрейлинского звания). В конце концов Министр Императорского Двора В.Б.Фредерикс сообщил Александре Федоровне о тяжелом положении Анны. Дальнейшее выглядело следующим образом.

«Она спросила, сколько я трачу в месяц, но точной цифры я сказать не могла. Тогда, взяв карандаш и бумагу, Она стала со мной высчитывать: жалованье, кухня, керосин и т.д. Вышло 270 рублей в месяц. Ее Величество написала графу Фредериксу, чтобы Ей высылали из Министерства Двора эту сумму, которую и передавала мне каждое первое число».

Александра Федоровна не ошиблась в Анне. Она оказалась морально стойкой и благодарной ученицей. Она оказалась настоящим другом. Незадолго до смерти Царица написала, что «гордится ею».

Вот, что писал о доброте и отзывчивости Александры Федоровны флигель-адъютант С.С. Фабрицкий : "Императрица была исключительно доброй и снисходительной. Доброта Ее Величества сказывалась во всем, но в особенности в Ее отношениях к людям, в Ее постоянных заботах о всех мало-мальски Ей известных лицах, впавших во временное тяжелое положение, при заболевании и т.п. Помощь оказывалась широкая, как денежная, так и моральная. Трудно себе представить, какой массе лиц Ее Величество помогала выйти из материальных затруднений, скольким детям оказала помощь в воспитании и какую массу больных призрела в различных санаториях. Императрица обладала редко развитым чувством долга, и это как бы давало Ей возможность быть упорной во многих случаях, когда по ее понятиям так требовал долг."

ИСТОЧНИКИ - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.; 2. Император Николай II. Откровения в подлинных воспоминаниях Свиты Его Величества. - / Сост.В.М. Хрусталев. - М.:АСТ, 2013. - 511 с.

Серия сообщений "Императрица Александра":

Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность

Часть 2 - Русская Императрица

...

Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны

Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня

Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг

Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны

Часть 8 - Императрица и Распутин

Часть 9 - Императрица - Мать

|

|

Благотворительные дома Императорской России сегодня |

В предыдущей главе было освещено о благотворительных учреждениях, созданных под покровительством Императрицы Александры Федоровны. Здесь я хочу отразить судьбу 3 из них: 1. гос. Ортопедический институт, что сейчас находится в Александровском парке, 5 в С-Петербурге у м. Горьковская, 2. Школа нянь в Царском Селе по адресу: Красносельское шоссе, 9, сейчас здесь располагается школа № 409, 3. Общество охраны материнства и грудных детей в Царском селе по адресу: Павловское ш., д. 14.

Начну с истории Ортопедического института описанного в 2-х томнике воспоминаний Буксгевден С.К.: 3-х этажное здание института заложили 21 сентября 1902 г. по проекту придворного архитектора Р.Ф. Мельцера. Фасад здания облицевали светлым глазурованным кирпичом, доставленным из Зигерсдорфа в Германии. Из-за русско-японской войны оборудование института затянулось и только 3 марта 1906 г. он открыл свои двери для пациентов. К этому времени Хорн умер (кому Императрица предложила создать это мед. учреждение) и директором назначили Р.Р. Вредена, чье имя институт носит и в наши дни.

на фото здание института сегодня

на фото здание института сегодня

Расположенная на верхнем этаже и увенчанная маковкой церковь освящена была позже 22 декабря 1906 г. местным благочинным о. Иоанном Каменским. К этому дню Императрица подарила икону "Моление о чаше" и облачения. 6 образов в складно одноярусном с позолотой иконостасе, вырезанном из светлого дуба на фабрике Ф.Мельцера, написал молодой К.С. Петров-Водкин, ставший также автором сделанной в Лондоне фирмой Дультона наружной мозаики с изображением Иверской Божией Матери, которая до сих пор украшает апсиду. Ранее над ней возвышалась небольшая звонница с девятью колоколами, отлитыми в Гатчине на заводе В.Орлова. Запрестольный образ "Спаситель на престоле" исполнил академик Н.А. Бруни, повторивший свою мозаику для православной церкви в Дармштадте. Утварь была сделана на известной фабрике П.И. Оловянишникова в Москве. Игуменья Таисия из Леушинского подворья подарила образа Спасителя и Божией Матери.

Вот как исторически описывает эту церковь Антон Успенский в своем блоге, цитирую выборочно "Акцент центрального корпуса – домовая церковь Спаса Целителя со звонницей и луковичной главкой, от которой сохранился барабан. Фасад украшен изображением Иверской Божией Матери работы Кузьмы Петрова-Водкина. Это одно из самых ранних панно в технике майолики, появившееся на фасадах петербургских зданий. Изготовлением панно занималась лондонская фабрика Дультона. В церкви находился складной иконостас из дуба фабрики «Мельцер и К», совладельцем которой был сам архитектор. Иконы были написаны Кузьмой Петровым Водкиным. Церковная утварь была утрачена в 1920-х годах, сегодня алтарную часть церкви хотят восстановить".

Храм, приписанный к Троицкому собору, в обычное время использовался как аудитория, и тогда алтарь закрывался занавесом. На нижнем этаже здания размещалась часовня для панихид. Первым священником церкви был о. Николай Иоанович Серяков, участник Русско-японской войны. Проект надстройки и расширения института, предложенный И.А. Претро, был одобрен в конце 1916 г., но осуществить его не успели. Церковь была закрыта 13 декабря 1921 г., ее убранство в апреле 1924 года передали в Троицкий собор. Сейчас в помещении - аудитория Научно-исследовательского института травмотологии и ортопедии им Вредена. С 1988 г. основное здание института находится на ул. Академика Байкова.

Интересные воспоминания оставил нам русский эмигрант доктор Ю.И. Лодыженский, который работал в институте перед войной: "Ортопедический институт считался в Петербурге наиболее богато оборудованным лечебным учреждением после "Оттовского" акушерского института, отличавшегося даже излишней роскошью. Наш институт возник по инициативе молодой Государыни, при содействии ее массажиста и ортопеда Хорна... Он как и Вреден, был англичанином и, видимо, в своем деле достаточно опытным и добросовестным работником. Его и назначили первым директором института, который числился почему-то по ведомству внутренних дел и имел хорошо обеспеченный бюджет. Штат его состоял из директора, старшего ассистента, 3-х младших, которые менялись каждые 3 года, врача, заведующего гимнастическим залом и массажем, и врача, заведующего ортопедической мастерской, 6 общинских сестер (Пб Кресто-Воздвиженскойобщины Красного креста - по времени своего возникновения она была первой в России) и нужного числа административного персонала, санитаров и сиделок. Те, кто жили в институте, были отлично размещены. Каждая сестра имела свою комнату и пользовалась общей столовой, в начале здесь жили 3 младших ассистента, но потом их комнаты были отведены под палаты. В нижнем этаже размещались: канцелярия, склады, мастерская и замечательно оборудованная кухня. Во втором: амбулатория, лаборатория, рентгеновский кабинет, библиотека (красиво отделанная темным деревом и очень обширная),

Библиотека сегодня

Библиотека сегодня

, большой "холл", где посетители надевали обязательные халаты, ординаторская, три большие отдельные палаты (бывшие ассистентские квартиры) и квартира директора. Весь 3 этаж был занят палатами - большими общими и маленькими одиночными, меньшего размера. Затем шли перевязочные, комната врачей и операционные - главная очень большая, в которой, вероятно предполагалось устроить аудиторию, но это не осуществилось. На 4 этаже помещались сестры и другой низший персонал.

Всюду царил образцовый порядок, все было выкрашено белой краской и уложено белыми торцами. Этажи были соединены широкими лестницами и лифтом.

этажи и лестничные пролеты сегодня

этажи и лестничные пролеты сегодня

Дверь лифтовой шахты сегодня

Дверь лифтовой шахты сегодня

Лестницы соединяли коридоры главного здания с боковым корпусом, в котором помещался гимнастический зал, а над ним очень хорошая, уютная церковь, куда стекались по воскресеньям ходячие больные, а лежачие слушали издали церковную службу через широко раскрытые двери. В обширном институтском здании имелось три подъезда - амбулаторный, он же хозяйственный, врачебный и для посетителей, а также директорский.

подъезды сегодня

подъезды сегодня

В довольно большом саду было несколько хозяйственных небольших построек, а также особое помещение для "опытных" собак и кроликов и экспериментальная операционная и лаборатория.

Старшим ассистентом состоял русский грек Виктор Викентьевич Дуранте. На нем, в сущности, и держался весь порядок в институте, и им же определялись добрые отношения, царившие среди персонала... все серьезные операции делал Вреден, а Дуранте лишь ассистировал. Работал там и Владимир Александрович Бетехтин... под его непосредственным наблюдением изготовлялись аппараты для наследника, и Бетехтин сам их примеривал, сопровождая Вредена во дворец.

Ортопедический институт в Петербурге был в то время почти единственным и, во всяком случае, наилучшим оборудованным специальным лечебным учреждением, поэтому к нам стекались по всей России. В институте числилось 70 мест, но при желании число кроватей могло быть удвоено (это было во время войны). Большинство больных лежало бесплатно, также бесплатно производились все операции... Всегда было много больных детей".

Опять обращусь к блогу Антона Успенского: "Газета "Русский врач" в год открытия института охарактеризовала его как "новый лечебный дворец", где были уютные палаты, максимум на 4 человека, хорошо оснащенные операционные и лаборатории, великолепные условия для восстановительного лечения. Существовал гимнастический зал с механическими лечебными аппаратами и в подвальном помещении зал водолечения. У истоков создания Ортопедического Института стоял доктор медицины Карл Хорн. По его плану вся свободная территория была превращена в сад. Помимо больничных помещений в здании находились квартира директора и комнаты трех младших ассистентов. В одном из подсобных строений находилась собственная электростанция, построенная специально для лечебницы. Фасады здания выложены глазурованным кирпичом берлинской фабрики Шельдта, который и сегодня в отличном состоянии. Цоколь отделан серым сердобольским гранитом, составляющим легкий контраст декоративным наличникам окон из желтого и зеленого глазурованного кирпича.

Стеклянный фонарь-эркер на одном из боковых крыльев обозначает место бывшей операционной.

Стеклянный фонарь-эркер на одном из боковых крыльев обозначает место бывшей операционной.

Парадная симметричная лестница ведет на второй этаж, охватывая объем лифтовой шахты.

Стены отделаны высококачественной плиткой, сохранился гардероб с полками для головных уборов и оригинальными чугунными вешалками. Ими пользуются до сих пор, но они находятся под охраной как декоративно-прикладные ценности.

Напольная плитка выпущена знаменитой фирмой «Вилерой и Бох» (Villeroy & Boch), оформившей множество питерских домов и существующей до сих пор.

В каптерке хранятся исторические жардиньерки, предназначенные для операционной и бюсты Хорна и Вредена. Несмотря на такое незавидное соседство с фаянсом, состояние этих реликвий хорошее. Они дожидаются грядущего ремонта. В интерьере многое неплохо сохранилось, но крыша здания с прогнившими деревянными стропилами - самое слабое его место.

В каптерке хранятся исторические жардиньерки, предназначенные для операционной и бюсты Хорна и Вредена. Несмотря на такое незавидное соседство с фаянсом, состояние этих реликвий хорошее. Они дожидаются грядущего ремонта. В интерьере многое неплохо сохранилось, но крыша здания с прогнившими деревянными стропилами - самое слабое его место.

В советское время в здании размещался ленинградский НИИ травматологии и ортопедии, носивший имя Романа Вредена – основателя оперативной ортопедии. Научная и педагогическая база института помогла появлению и формированию многих именитых специалистов в этой области медицины.

Сегодня здесь находится Северо-Западный филиал Российской академии правосудия, бегают студенты, размещается несколько фирм-арендаторов.

Здание бывшего Ортопедического института – архитектурный образчик эпохи модерн, в котором целостно решен весь комплекс задач – от технологических и функциональных до планировочных и декоративных. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Своими силами администрация даже понемногу реставрирует мебель, да и про историю здания не забывает - на стене института висит очень подробная информация о здании с фотографиями, откуда я и переснял исторические виды." Вот такую интересную информацию я подчерпнула из блога Алексея Успенского и из воспоминаний в 2-х томах Буксгевден С.К. "Жизнь и трагедия Александры Федоровны".

![]()

Второе благотворительное учреждение Государыни, о котором хочу рассказать в этой главе - это Школа нянь в Царском Селе по адресу: Красносельское шоссе, 9, сейчас здесь располагается школа № 409. Здание было построено в 1904 г. архитектором С.А. Данини. Школа нянь было облицовано цветной радомской плиткой и черепичной крышей. Эркеры, резолиты и ряды больших окон улучшали освещенность комнат и использовались в построени главного фасада с несимметричными боковыми звеньями. Динамичный акцент вносила остроконечная шатровая башня.

здание школы нянь фото нач. XX века

здание школы нянь фото нач. XX века

Двухэтажное здание школы обращено фасадом и детскими на юг и разделяется на 3 части, из них в средней помещались: классная, лаборатория, бельевая, квартира начальницы. Левое коыло принадлежало приюту: здесь помещались детские с относящимися к ним помещениями (теплая стеклянная веранда, ванная, буфетная, прачечная, комната сестры милосердия, аптека). В правом крыле находились помещения нянь, а также комната для кормилиц. На 3-м этаже-мансарде находился лазарет для детей и нянь. Столовая для нянь, кухня, гладильня, детская молочная, кладовая и помещения для прислуги в особой одноэтажной пристройке. В подвале находились баня, прачечная и центральное отопление. при школе была устроена своя молочная ферма на 6 коров.

Это была образцовая школа - больница. Архитектор Данини смог удовлетворить как санитарным, так и учебным требованиям, показав себя мастером интерьеров. Такое учреждение было новаторским и образцовым по постановке медицинского, учебного и педагогического процессов.

Среди инициатив зодчего заслуживает внимания идея вывода медицинских учреждений из центра города на границы садов и парков. Все медицинские сооружения, созданные по его проектам, окружены клумбами с цветами, полянками, деревьями, которым отведена своя роль в процессе реабилитации больных. Эти приемы нашли свое широкое воплощение в середине XX века.

Устроенная по мысли и на средства Александры Федоровны школа нянь была рассчитана на 50 воспитанниц, а состоящий при ней приют на 50 детей. Директором школы был детский врач, ученик профессора К.А. Раухфуса - Владимир Петрович Герасимович. В число воспитанниц принимались девицы в возрасте не моложе 16 лет, а в исключительных случаях - молодые женщины. Воспитанницы принимались на 2 года (этого достаточно, чтобы обучить их теоретическому и практическому уходу за ребенком дошкольного возраста) на полное содержание и получали от школы одежду и учебные пособия. Годовая плата 360 руб. в год, для лиц неимущих устанавливались бесплатные вакансии и стипендии, преимущественное право на стипендии и бесплатный прием предоставлялись детям воинских чинов, пострадавших на войне.

Воспитание детей - дело сложное и ответственное, требующее специальных знаний и особого призвания. Судьба подрастающего поколения тесным образом связана с безукоризненным проведением ухода и питания в первые годы жизни ребенка. Это учреждение и ставила себе целью идти навстречу этим потребностям. Ввиду серьезности этих задач требования к воспитанницам были высоки. Это должны были быть здоровые, достаточно сильные и крепкие работоспособные девушки не моложе 16 лет, т.к. няни моложе вряд ли могут пользоваться доверием матери. Все воспитанницы разделялись на 2 курса, т.е. ежегодно могли оканчивать 25 нянь. Обучение подразделялось на общее (теоретическое) и специальное. Центр тяжести лежал на последнем, т.е. на практическом обучении. С этой целью при школе был устроен образцовый детский приют, приспособленный для 50 детей, в возрасте от рождения до 7 лет.

Каждая воспитанница имела питомца, за которым и ухаживала 2 года обучения. Теоретический курс имел целью поднять культурный и интеллектуальный уровень воспитанниц, развить в них вкус ко всему хорошему, прекрасному и гармоничному в природе, литературе и жизни. Поэтому в число предметов были включены природоведение, литература, Закон Божий, начала педагогики, рисование и пение. При этом было обращено, чтобы няня научилась направлять пытливый ум ребенка к познанию окружающего мира. Няня должна уметь помочь матери пробудить в ребенке любовь к Богу, обучить его начальным молитвам, любви и пониманию природы. Специальный курс имел целью сделать работу няни сознательной, проникнутый пониманием, а не механикой. Он был разделен на 2 года и заключал в себе следующие предметы: анатомию с физиологией, гигиену, оказание первой помощи в несчастных случаях и детские заболевания.Для развития у воспитанниц любви ко всякому труду помимо ухода за ребенком воспитанницы исполняли все хозяйственные работы по школе, участвуя во всей школьной жизни (шили, мыли окна, топили печи, участвовали в проверке провизии и т.д.).

Ее Величество придавала большое значение Школе нянь в воспитательном смысле. Великие княжны часто посещали эту Школу, где они незаметно обучались приемам по уходу за детьми в самом молодом возрасте. Школа преследовала 2 цели: выпускать хорошо обученных по уходу ха детьми нянь, а также дать приют детям неимущих родителей или сиротам. Директором школы состояла О. А. Павлова (внучка Пушкина). Раухфус был врачом-консультантом и председателем попечительского совета школы. Будучи лейб-педиатором Двора в чине действительного тайного советника, Раухфус общался с императорской семьей и имел возможность лично выдвигать те или иные проекты. Он, несомненно, был главным идеологом этого учреждения. Содержалась школа всецело на собственные средства Императрицы.

Из дневника Николая II (28 мая 1905 г): "...в 2 1/2 поехали на освящение только что выстроенного здания Школы нянь. После молебна осмотрели все помещения сверху донизу. Очень уютно, практично и никакой роскоши. Заведует школой Раухфус, а строил наш архитектор Данини. Присутствовало довольно много дам. Вернулись после 4-х...» .

При большевиках школа была разграблена и упразднена. Во время Второй мировой воны здание было частично разрушено и в последствии перестроено до неузнаваемости, что изменило его неповторимый архитектурный образ. Сейчас это 3 этажное здание барачного типа с расположенной здесь школой № 409.

С 1914 по 1917 год здание школы отдано под госпиталь.

С 1917 по 1941 год школа становится санаторием для детей с ослабленным здоровьем.

1941 -1958 год здание школы было разрушено. 1958 году приступили к восстановлению здания, причем облик здания был полностью изменен.

1960 год Открытие школы. 1 сенября 1960 г. в восстановленном здании открылась общеобразовательная восьмилетняя школа №409.

![]()

3. Павловское шоссе 14. Общество охраны материнства и грудных детей в Царском селе (Приют Дрожжиной)

Рядом с дачей Юсуповой (Павловское шоссе, 12) на местах № 3 и 4, также отведенных в 1855 г., первое время находилась дача поручика лейб-гвардии Царскосельского Стрелкового батальона Франца Девиена. При доме находились надворные службы: конюшня, прачечная,сарай, навозный ящик и отхожее место. Архитектор сводит их под одну крышу.

К моменту постройки здания под охрану материнства и грудных детей владельцем этого участка земли была М.А. Дрожжина. В 1905г. 25 сентября здесь было заложено 2-х этажное каменное здание родильного приюта, находившееся в глубине участка. Живописное здание с мансардным полуэтажом и башенкой расположено было в глубине парка на месте снесенной деревянной дачи. Фасады облицованы светлой керамической плиткой. Арх. Данини обратился к мотивам романской архитектуры. Не отказался архитектор и от излюбленного фахверка во фронтонах.

Приют был образцово оборудован.

8 января 1907 г. «Родильный приют для охраны материнства и грудных детей им. М. А. Дрожжиной» начал принимать рожениц.

Приют был открыт поспешно, без официальной процедуры утверждения его устава властями. Во главе приюта стоял комитет, членом которого была и Дрожжина. Данини занимался всеми финансовыми и хозяйственными делами, главный врач В. А. Бритнев заведовал медицинской частью. Приют был рассчитан на 25 кроватей и при условии содержания рожениц в течение 9 дней позволял принимать 1000 родов в год. В приют круглосуточно бесплатно принимались бедные и малоимущие жительницы Царского Села и окрестностей. Кроме того, два раза в неделю желающие получали бесплатную консультацию гинеколога и бесплатные лекарства. Персонал приюта состоял из 28 человек, включая четырех акушерок (в Дворцовом госпитале их было только две), часть служащих постоянно проживала в приюте. Одна из палат обслуживалась воспитанни¬цами Школы нянь, проходивших в приюте практику.

Приют был открыт поспешно, без официальной процедуры утверждения его устава властями. Во главе приюта стоял комитет, членом которого была и Дрожжина. Данини занимался всеми финансовыми и хозяйственными делами, главный врач В. А. Бритнев заведовал медицинской частью. Приют был рассчитан на 25 кроватей и при условии содержания рожениц в течение 9 дней позволял принимать 1000 родов в год. В приют круглосуточно бесплатно принимались бедные и малоимущие жительницы Царского Села и окрестностей. Кроме того, два раза в неделю желающие получали бесплатную консультацию гинеколога и бесплатные лекарства. Персонал приюта состоял из 28 человек, включая четырех акушерок (в Дворцовом госпитале их было только две), часть служащих постоянно проживала в приюте. Одна из палат обслуживалась воспитанни¬цами Школы нянь, проходивших в приюте практику.

Родильный дом быстро зарекомендовал себя благодаря образцовой постановке дела и современному оборудованию. Администрации дома пришлось даже требовать при приеме рожениц справки из полиции «о бедности», чтобы иметь возможность отказывать в помощи состоятельным людям.

Здесь была и приютская церковь, устроенная во имя святых покровителей супругов Дрожжиных, была освящена 23 Февраля 1907 г. митрополигом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) в сослужении с ризничим Александро-Невской Лавры архимандритом Софронием и сонмом местного духовенства.

Помещение церкви, находившееся на втором этаже, прямо под колокольней позволяло вмещать до 300 человек. Снаружи здание было отделано облицовочным кирпичом, а его восточный фасад был увенчан куполом. На звоннице храма находились 5 колоколов (самый большой из которых весил 10 пудов 29,5 фунтов).

До 1941 г. в здании бывшего приюта размещался Детскосельский санаторий для туберкулёзных детей.

С 1945 по 1951 годы в одном из корпусов санатория располагалась городская больница им. Семашко. В 1946 году в г. Пушкин главврачом больницы направляют Рачинского В.Б. С первого дня он возглавляет родильное отделение и одновременно — главный акушер-гинеколог района.

К настоящему времени здание внешне сохранилось (за исключением купола), в помещении церкви находится столовая. Любопытно, что на звоннице до сих пор сохранились деревянные перекладины и скобы для крепления колоколов.

Со стороны Павловского шоссе находится историческая ограда, сооруженная на подпорной стене.

Сейчас в здании располагается стационарный Противотуберкулезный диспансер. (материал об этом здании взят из - http://tsarselo.ru/content/0/yenciklopedija-carsko...sse-14-priyut-drozhzhinoi.html )

Источники -

1. Буксгевден С.К. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России: в 2-х томах. - М.: Лепта Книга, Вече, Грифъ, 2012

2. (http://school409.ucoz.ru/) +

3. http://www.tsarselo.ru/content/0/read1881.html#.Uj7wsMCGgp4+

4. http://a-uspensky.livejournal.com/48771.html

5. http://tsarselo.ru/content/0/yenciklopedija-carsko...sse-14-priyut-drozhzhinoi.html

![]()

Серия сообщений "Императрица Александра":

Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность

Часть 2 - Русская Императрица

Часть 3 - Александра Федоровна и "светское общество"

Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны

Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня

Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг

Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны

Часть 8 - Императрица и Распутин

Часть 9 - Императрица - Мать

|

|

Благотворительная деятельность Александры Федоровны |

Когда Александра Федоровна оказалась в России, то ее удивляло и озадачивала атмосфера  изысканности и неги, в которой прибывала русская аристократия. Дамы высшего света часто не только не могли обойтись без посторонней помощи в самых обиходных ситуациях, но они и не хотели подобной самостоятельности. Что же касается рукоделия, то первые же благотворительные базары сразу показали, что многим представительницам именитых дворянских фамилий было проще заказать вещи для базара в Вене или Париже, чем самим что-нибудь стоящее создать. Что касается Александры Федоровны, то приехав в Россию она не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала: шила, вышивала, штопала, показав себя профессиональной мастерицей.

изысканности и неги, в которой прибывала русская аристократия. Дамы высшего света часто не только не могли обойтись без посторонней помощи в самых обиходных ситуациях, но они и не хотели подобной самостоятельности. Что же касается рукоделия, то первые же благотворительные базары сразу показали, что многим представительницам именитых дворянских фамилий было проще заказать вещи для базара в Вене или Париже, чем самим что-нибудь стоящее создать. Что касается Александры Федоровны, то приехав в Россию она не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала: шила, вышивала, штопала, показав себя профессиональной мастерицей.

В России было принято кичиться не только древностью рода, что было характерно и для Англии, но и количеством прислуги, размером и стоимостью своих драгоценностей, чего в Англии Алиса-Александра не наблюдала. Императрицу шокировали случаи, когда порой дамы-патронессы различных благотворительных обществ являлись к своим подопечным — «несчастным больным» и «милым сироткам » — увешанные драгоценностями, в изысканных платьях, сшитых по последней парижской моде, источая аромат тончайших духов, в шляпах со страусиными перьями. Она находила такую демонстрацию роскоши и богатства неуместной и неприличной.

В своих самых первых письмах из России, написанных сразу после замужества, Александра Федоровна сетовала на то, что еще не смогла посетить ни одной больницы, и развивала широкие планы благотворительной деятельности. Когда она прибыла в Россию, все существовавшие там благотворительные учреждения, включая Красный Крест и школы для девочек, находились под патронажем вдовствующей императрицы. Мария Феодоровна также стояла во главе «Учреждения императрицы Марии», названного по имени ее основательницы - жены императора Павла I. Поэтому молодой Императрице было предложено взять на себя заботу о какой-либо новой организации, которая могла бы носить ее имя. Выбор императрицы пал на работные дома для бедных, которые предполагалось распространить по всей стране. Управлять ими должна специальная комиссия, названная «Комиссией помощи в работе».

Именно по предложению императрицы «Комиссия помощи в работе» начала устраивать летом в деревне ясли для малышей. Императрица же поддержала идею ортопедического института для детей. Она подробно писала об этом проекте принцессе Баттенбергской 17 июня 1902 года, подчеркивая, что «в России не существует ничего подобного. Этот проект очень интересует меня». Она испытывала искреннюю радость от того, что учреждение было выстроено и поддерживалось в превосходном порядке.

Александра Феодоровна проявляла большой интерес к подобного рода деятельности. Она была подлинным энтузиастом благотворительности. Ей нравилось придумывать новые схемы и затем воплощать их в жизнь. Она была весьма практична и тщательно продумывала каждую деталь намеченного предприятия. К тому же она отличалась широтой замыслов и вносила во все элемент личного участия. Во время дискуссий она сразу же приступала к сути дела, давая весьма практичные советы, способные значительно улучшить и дополнить первоначальные планы. Все те, кто знал ее с этой стороны, неизменно восхищались глубиной и ясностью ее суждений, а также присущим ей здравым смыслом. Разговаривая о предметах, искренне интересующих ее, государыня теряла всю свою застенчивость и сразу же предлагала своим единомышленникам наиболее простой и удобный способ действий. Особенную заботу вызывало в ней все, что касалось улучшения благосостояния детей. Россия в этом плане представляла широкую сферу деятельности, и императрица старалась провести в жизнь как можно больше замыслов.

на фотографиях Императрица на благотворительных базарах

на фотографиях Императрица на благотворительных базарах

Еще одной излюбленной идеей императрицы было создание в России школы для нянь и гувернанток. Она писала в Англию, прося выслать ей правила, с помощью, которых можно было бы «потихоньку начать действовать». Это заведение она моделировала по образцу школы для нянь, устроенной женой принцa Кристиана в Лондоне. Невзирая на многочисленные трудности она провела в жизнь и это свое начинание: школа была открыта в Царском Селе в 1905 г. между Гатчинским ш. и Баболовским парком (Красносельское шоссе, 9). Императрица регулярно посещала ее, до самых последних дней планировала улучшения и дополнения. В связи с этими проектами императрица писала принцессе Баттенбергской (17 июня 1902г.) что «все новое — необыкновенно трудно, но и столь же интересно — особенно, когда все берешь под свой контроль. А это единственный способ довести дело до конца». Специальные архитектурные журналы сообщали, что здание Школы строится «в англо-саксонском стиле» или «в стиле английских коттеджей». Об этом заведении также можно прочесть в следующей главе, сейчас же здесь находится школа № 409.

Развивая благотворительную деятельность, Александра Феодоровна боролась не только с инерцией, но и с яростной оппозицией всему новому. Наиболее частым аргументом, выдвигаемым противниками ее начинаний, был тот, что в России всегда возникали проблемы с изысканием средств на подобную частную благотворительность, поэтому в итоге неизбежно приходилось обращаться за помощью к правительству. Когда же государыне удавалось преодолеть все эти препятствия, ей приходилось внимательно следить за тем, чтобы проекты не были положены «под сукно». Порой ей приходилось выдерживать настоящие битвы за возможность реализовать свои планы, и хотя много идей удалось воплотить, часть замыслов так и не продвинулась дальше.

На свою благотворительность Императрица нередко тратила весьма значительные суммы из собственных доходов. Как бы странно это ни звучало, но личные средства царицы были не столь уж велики, и ей часто приходилось сокращать собственные расходы ради возможности поддержать свои заведения. Мало кому известен тот факт, что деньги на содержание школы для нянь шли из кошелька самой императрицы. А во время войны (октябрь 1915 г.) произошло неслыханное событие: в секретариате императрицы новым просителям было сказано, что с деньгами им придется подождать до января 1916 года, поскольку императрица уже раздала свое годовое содержание различного рода благотворительным учреждениям, поддерживающим вдов и сирот. Когда в 1898 году в стране разразился голод, императрица из своих собственных средств отдала 50 000 рублей (около 5 000 фунтов), чтобы хоть как- то облегчить страдания людей в наиболее пострадавших от голода регионах.

Она ясно осознавала необходимость создания профессиональных школ для девочек и выступила с предложением преобразовать так называемые «патриотические школы» в более современные заведения. Но это оказалось ей не под силу: идея вызвала целую волну протестов, и официальные чиновники, ответственные за эти школы, не сочли нужным вносить туда какие-либо изменения. Александра Феодоровна лишь нажила себе врагов среди знатных дам, патронировавших эти школы, которых императрица назвала старомодными и непрактичными. К этой теме еще раз возвращалась, но так и не успела она воплотить это в жизнь.

Под покровительством Александры Федоровны с самого начала оказались родильные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, получая профессию, сироты и падшие женщины. Она хотела учредить такие заведения во всех концах России, но не встретила поддержки ни среди сановников, ни среди общества. Не надеясь больше на общественный отклик, Она стала учреждать заведения Собственными усилиями и на Собственные средства.

Так в Царском Селе появилась «Школа нянь», а при ней приют для сирот на 50 кроватей (об этом уже сказано было выше). Там же Она основала и инвалидный дом на 200 человек, предназначенный для солдат-инвалидов. Кроме того, в Петербурге была учреждена Школа народного искусства, куда принимались девушки со всей России и где они обучались ремесленным искусствам. Заинтересованное участие принимала Императрица в делах туберкулезных больных. Несколько санаториев в Крыму появилось благодаря усилиям Александры Федоровны. В своей преданности милосердному служению. Александра Федоровна доходила до неслыханного. Она вместе с Дочерьми посещала туберкулезных больных, причем совершенно бесстрашно подходила и разговаривала с теми, у кого была самая тяжелая форма туберкулеза. У некоторых придворных такая смелость вызвала полуобморочное состояние...

Всю свою жизнь Она лично посещала больных, привозила лекарства, фрукты, цветы, но главное — доброе слово Царицы. Об этом мало кто знал и, как вспоминала А.А. Вырубова, «Государыня запрещала мне говорить об этом». Милосердное служение Царицы публику занимало мало, а точнее сказать, не интересовало вовсе. Вот кого Она приняла, как приняла, кому улыбнулась, кому протянула руку, какое выражение было у Нее на лице — подобные темы были первоочередными в мире светских новостей.

Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна загорелась мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы собрать средства на нужды богоугодных заведений. Заведующий ее канцелярией, граф Н.А. Ламздорф (1860—1906), которого Она хорошо знала еще по Германии, где тот несколько лет возглавлял российскую миссию в Вюртемберге, посоветовал провести мероприятие в самом центре столице, в Эрмитаже. Александре Федоровне идея понравилась. Она сказала о том Ники, и тот сразу же одобрил. Начались приготовления.

Однако у многих в столице новость вызвала явное недовольство. Возмущались торговцы: их обошли, пригласили организовать торговлю какого-то пастора-англичанина, начавшего выписывать массу товаров из-за границы. Недовольны были великосветские дамы — патронессы различных благотворительных организаций: их не нашли нужным привлечь. Чины полиции и дворцового ведомства тоже сетовали: такое мероприятие будет проведено рядом с царскими покоями в Зимнем дворце, туда бесконтрольно привозят массу нераспечатанных ящиков, а вдруг в них спрятана бомба!

Конечно, никто открыто не высказывался, но за кулисами много шушукались и осуждали, осуждали, осуждали. К началу декабря 1895 года, когда открылся сам базар, столичная публика уже была соответственно настроена. Народу в залах собралось множество; все горели желанием не столько принять участие в судьбе «бедных сироток» (хотя и покупок много делалось, но большей частью по мелочи), сколько поглазеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год появлений Венценосцев перед своими подданными. Впечатления столичной элиты отразил в своем дневнике граф В.Н. Ламздорф.

«Появившись вчера на базаре, Их Величества, видимо, произвели не очень благоприятное впечатление. Они, как рассказывают, имели боязливый вид; особенно застенчиво держала себя молодая Государыня; правда, Она вошла в зал величественно, но потом ограничилась поклонами, которые были слишком подчеркнутыми и слишком частыми; не произнесла при этом почти ни единого слова. Присутствующие заметили нервные взгляды, которые Ее Величество бросала на потолок. Имелась целая тысяча других признаков того, что Она чувствовала себя далеко не свободно. Руку Она протягивала с некоторой напряженностью; поскольку Она высокого роста, рука оказывалась прямо у губ тех дам, которых ей представляли, и Она лишь предоставляла им поцеловать руку. То немногое, что Государыня говорила, выглядело жеманно; Она оказалась менее красивой, чем на портретах, где Ее лицо изображается овальным, в то время как оно скорее квадратное». Столичный высший свет вынес свой очередной беспощадный вердикт.

Одна из наиболее ярких страниц в истории российской благотворительности — благотворительные базары. Обычно они проводились как светские праздники, на которых по высоким ценам продавались изделия, выполненные различными обществами или просто частными лицами, которые хотели помочь бедным, сиротам и бездомным.

на фото Императрица во время посещения одного из благотворительных базаров

на фото Императрица во время посещения одного из благотворительных базаров

Особое внимание российского общества было обращено на борьбу с туберкулезом. По указу Императора Николая II в С.-Петербурге в 1910 г. была образована Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Годовщину ее основания было решено ознаменовать устройством народного Туберкулезного дня. Эта идея принадлежит Императрице Александре Федоровне. Проводили его очень широко, по всей стране. В Петербурге он получил название Дня Белого Цветка и первый раз был устроен 20 апреля 1911 г. День Белого цветка вызвал такой отклик среди населения, что стал проводиться не менее четырех раз в год. Цветы были разные, каждый символизировал какую-то одну проблему. Букеты из белых ромашек раздавали вдень борьбы с чахоткой, букетики из колосьев ржи — при сборе впользу голодающих крестьян, люди, которые покупали розовые Цветы, помогали сиротам.