-Рубрики

- Архитектура (41)

- Европейские композиторы (92)

- Живопись (102)

- История (25)

- Легенды (12)

- Литература (16)

- Мой город (2)

- Музыкальные инструменты (16)

- Поэзия (26)

- Путешествуем по миру (5)

- Скульптура (8)

-Музыка

-Я - фотограф

-Стена

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

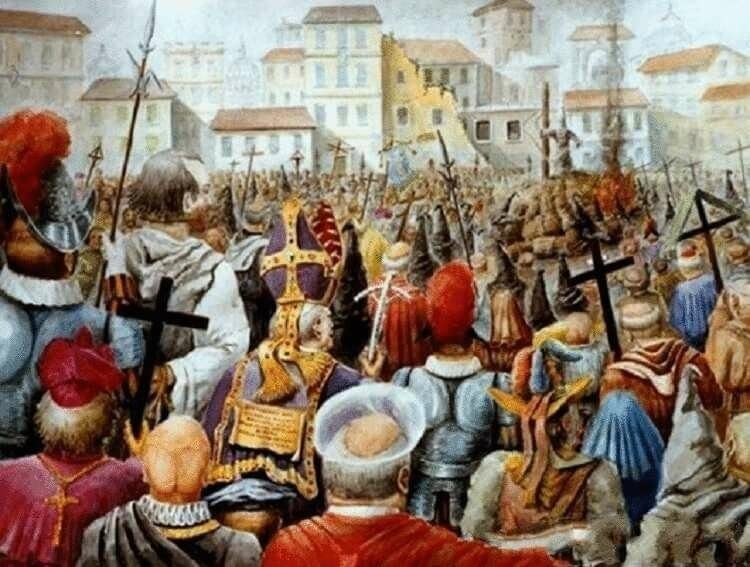

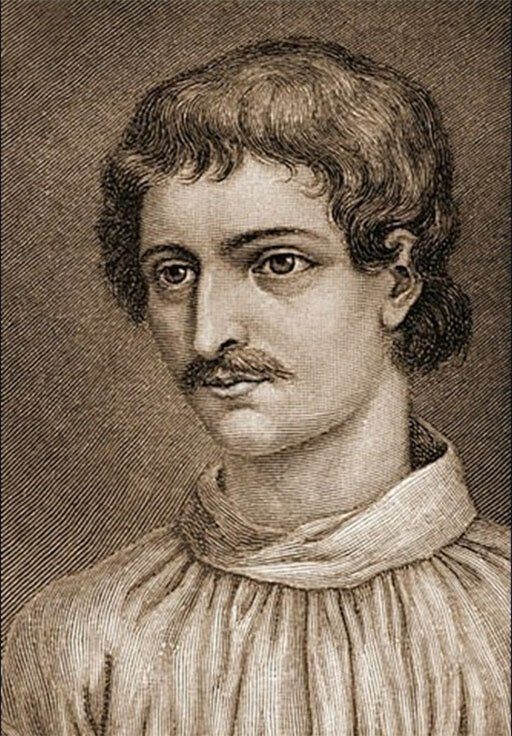

Тайны процесса Джордано Бруно |

Тайны процесса Джордано Бруно

Серия сообщений "История":ИсторияЧасть 1 - Моя прекрасная няня: Франсуаза де Ментенон, невенчанная королева Франции

Часть 2 - Посмертная маска Лоренцо Медичи.

...

Часть 23 - Потомков Пушкина и Гоголя расстреливали на Полтавщине...

Часть 24 - Мельница - Ольга

Часть 25 - Тайны процесса Джордано Бруно

|

Метки: история |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Виола да гамба( ч. 2) |

Старинное семейство струнных смычковых инструментов с тихим, нежным звуком и поэтичным названием – виолы... Они были широко распространены в эпоху Возрождения: сопровождали церковные службы, услаждали утонченный слух аристократических семей и звучали на всех народных праздниках и гуляниях.

Внешне виолы очень похожи на хорошо знакомую нам современную скрипичную группу. И это естественно, ведь инструменты родственные. А вот «отношения» между ними «семейными» вряд ли можно назвать. Было время, когда виолы считались изысканными музыкальными инструментами, достойными светского общества, а скрипки – грубыми и нагловатыми «соперницами» с улиц. Впоследствии мягкий и приглушенный тембр виол перестал устраивать чуткого слушателя, и он предпочел блестящие и сочные скрипичные звуки. Вот так скрипка не только «выдворила» родственников со сцены, но и отправила их в небытие на целое столетие.

Звук

Виола, созданная для упоения слуха вельмож, обладала необычайно нежным, бархатным и мягким звучанием. Ее устойчивый и четкий голос с небольшим вибрато был результатом конструктивных особенностей инструмента, его смычка и струн. Кроме основных, на виоле устанавливалась целая система резонирующих струн, колебания которых создавало красивый и деликатный звук. Струны натягивались не очень сильно и постоянно требовали частой настройки.

Важное средство выразительности у виолы – это возможность исполнения тончайших звуковых нюансов. Музыка для инструмента по динамическому характеру была выровненной, без звуковых перегрузок.

Строй виолы позаимствовали у лютни, которая настраивалась на кварты, но с терцией посередине: ре, соль, до, ми, ля, ре.

Интересные факты:

- Жестокий и тираничный король Англии Генрих VIII был очень талантлив и образован. Являясь большим меломаном, он очень увлекался игрой на виоле. Коллекция короля этого инструмента на момент смерти составляла 19 великолепных экземпляров.

- Французский «Король-солнце» Людовик XIV - большой ценитель различных видов искусств, был очень музыкален. Он искусно умел играть на нескольких музыкальных инструментах, в том числе на виоле. Коллекция виол Людовика XIV насчитывала 24 инструмента.

- Венгерский князь Эстерхази, на службе которого состоял великий австрийский композитор Йозеф Гайдн, увлекался игрой на баритоновой гамбе. Инструмент, который не получил большого распространения. О баритоновой гамбе вспоминают лишь потому, что композитор в угоду князя написал для нее 126 произведений.

- Инициатором создания семейства виол разных размеров, подходящих для новых типов инструментальных ансамблей, была Изабелла д'Эсте - супруга маркграфа Мантуи, которая слыла большой ценительницей искусства и покровительницей знаменитых художников. Названная «примадонной Возрождения», она считалась одной из известнейших женщин итальянского Ренессанса. Изабелла также собирала картины, в которых инструмент представлен аллегорией, намекавшей на хороший темперамент и неоплатонические идеи о красоте.

- Одним из самых лучших мастеров, который изготавливал виолы, был англичанин Джон Роуз. Его инструменты отличались не только изысканным звуком, но также изящными формами. Элегантно украшенные, с цветочными орнаментами на верхней деке, виолы отражали аристократический статус владельцев инструментов. Верхушки инструментов обычно украшались сложными резными головками животных или людей. Такие инструменты очень высоко ценились.

- У знаменитого английского живописца 18 века Томаса Гейнсборо была мечта – уединиться в тихой деревне и наслаждаться музицированием на виоле. Об этом желании и большой любви к инструменту стало известно из переписки с его близким другом - композитором и профессиональном гамбистом Карлом Фридрихом Абелем, который по словам великого немецкого поэта И. Гете, был последним виртуозом на гамбе.

- Великий английский поэт и драматург Уильям Шекспир очень часто упоминает виолу в своих пьесах, включая такую комедию как «Двенадцатая ночь».

- Старинные виолы можно увидеть в коллекциях исторических музеев музыкальных инструментов. В России – это музей музыкальных инструментов в Шереметьевском дворце Санкт-Петербурга, а также в музее музыкальной культуры им. М. Глинки в Москве. Однако самая разнообразная коллекция хранится в «Метрополитен – музее» в Нью-Йорке США.

- В 18 веке во Франции, когда инструменты скрипичной группы стали вытеснять виолы, был написан трактат « В защиту басовой виолы от посягательств скрипки и претензий виолончели».

- Сегодня очень много любителей аутентичной музыкой эпохи Возрождения и Барокко увлекаются музыкой, написанной для виол, и активно посещают концерты, которые обычно проходят в маленьких залах и церквях, наиболее подходящих для звучания этих инструментов. В настоящее время существует много обществ, которые интересуются виолами. Одно из них «Международное общество виолы да гамба».

- Лучшим гамбистом современности считается Паоло Пандольфо - итальянский музыковед, дирижёр и исполнитель старинной европейской музыки, композитор и импровизатор.

- Основателем советской исполнительской школы на альте, известным солистом и педагогом Вадимом Васильевичем Борисовским был внесен неоценимый вклад в воссоздание аутентичной музыки. Самостоятельно научившись играть на виоле д'амур, он выступал с концертами, на которых исполнял оригинальные произведения для инструмента. В 1937 году в Германии был издан каталог произведений для виолы д'амур, подготовленный В. Борисовским, совместно с музыковедом из Германии В. Албтманом.

-

Применение

По своей популярности гамба могла поспорить, наверное, только с клавесином. Виолу любили везде: от королевских дворцов, до домов простолюдинов. Ее изысканный голос звучал в знатных домах, на церковных службах и на народных праздниках. Инструмент широко использовался как солирующий, а также в ансамблях и оркестрах. Учитывая большую востребованность гамбы, композиторы создавали для нее разнообразные камерные произведения: канцоны, мадригалы, сюиты, ричеркары. Среди авторов такие мэтры, как Г. Телеман, И. С. Бах, Ф. Куперен, Г. Перселл, О. Гиббонс, У. Берд. Но самый весомый вклад в обогащение репертуара для гамбы внесли известные в то время исполнители-композиторы: К. Симпсон, М. Мааре, А. Феррабоско, А. Форкре, К. Абель.

Исполнители

Особым признанием гамба пользовалась в 16 и 17 веках, и как результат, на это время приходится пик расцвета исполнительства на инструменте. Появился ряд талантливых гамбистов-виртуозов, среди которых особенно хочется выделить Д. Ортиса, А. Могара, Ке де Эрвелуа, Ж. Руссо, Ж. Нодо, О. Гиббонса, Ш. де Бленвиля, Д. Джекинса, Р. Мааре, Д. Функа, И. Шенка, Э. Хессе, М. Кюнеля, И. Римана. К. Симпсона, М. Мааре, А. Феррабоско, А. Форкре и К. Абеля. К концу 18 века популярность гамбы стала резко снижаться и ее предали забвению.

Прошло более ста лет, и виола да гамба вновь появилась на концертной сцене в начале 20 века благодаря стараниям энтузиастов и музыкантов-аутентистов. Неоценимая заслуга в возвращении инструмента принадлежит Х. Деберайнеру, который дебютировал на гамбе в 1905 году, исполнив сонаты К. Абеля. В Англии, Германии, Франции на концертные сцены стали выходить солирующие гамбисты, а также разнообразные ансамбли виол. В настоящее время известны имена таких исполнителей на инструменте, как Витториа Гиельми (Италия), Паоло Пандольфо (Италия), Хилле Перл (Германия), Жорди Саваль (Испания), Амели Шеман (Франция), Владимир Волков (Россия).

-

История

Инструменты семейства виол начинают свою историю в раннем средневековье, в эпоху Возрождения. В это время состав музыкального инструментария сильно расширился. Какие инструменты предшествовали виолам достоверно не известно, возможно ее предком являлся арабский струнно-смычковый ребек, который развивался и процветал в странах Западной Европы или испанский струнно-щипковый инструмент виуэла. На ней впоследствии стали играть смычком, что возможно и привело к эволюции в новый музыкальный инструмент.

В конце 15 века главой Ватикана был выбран представитель каталонской династии Борджиа, папа Александр VI. Данные события привели к росту испанской культуры в итальянской столице - Риме и соответственно притоку испанских музыкантов, а вместе с ними и их инструментов. В Италии мастер по изготовлению музыкальных инструментов Литуэр примерно в 1600 году преобразовал испанскую виуэлу, оставив прежний строй, он придал ей несколько иную форму. Мастер сделал инструмент пригодным не только для аккомпанемента, но и для сольного исполнения. В таком виде виола, так стал называться инструмент, просуществовала следующие двести лет.

Виола изначально была довольно больших размеров, поэтому играли на ней только сидя, держа вертикально и удерживая коленями или укладывая на бедро. Отсюда и название инструмента - виола да гамба(нога). Вскоре появляются виолы меньших размеров, и соответственно поменялся способ игры, так как инструмент отныне размещается у плеча. Такие виолы стали называться виола да браччо, то есть ручные. Уже в начале 16 века инструменты изготавливали целыми группами: дисконт, альт, тенор и бас. Подобные ансамбли поначалу использовались как аккомпанирующие, и лишь затем на них стали исполнять инструментальную музыку.

Виолы с их благородным и нежнейшим звуком быстро завоевали популярность в европейских странах, особенно в Англии и Франции. Французы для усиления звука гамбы стали применять новую технологию перекручивания кетгутовых струн серебряной проволокой, также инструменту расширили диапазон, добавив седьмую басовую струну.

Для гамбы в угоду изысканным почитателям инструмента композиторами создавалось большое количество музыкальных произведений. Появилось много музыкантов-профессионалов, виртуозов исполнительства на гамбе.

В начале 17 века, когда в Европе привилегированное положение стали занимать инструменты скрипичного семейства, виолы нашли свое настоящее пристанище в Англии. Там в каждой музицирующей семье имелись инструменты разных размеров. Английские композиторы сочиняли очень много замечательной музыки специально для инструментов семейства виол. Мастера создавали самые лучшие инструменты. Тем не менее, к середине 18 века интерес любителей музыки к виоле стал резко падать. Ее перестали использовать музыканты-профессионалы, и постепенно про инструмент забыли на целых сто лет. Лишь в начале прошлого века интерес к виоле начал снова возрастать и она вновь появилась на концертной сцене.

-

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Плейкаст " Вечные светила" |

Плейкаст " Вечные светила"

| Вечные светила Тема: Жизнь Автор плэйкаста:olgakbp Создан: 26 июня 20:07 |

Серия сообщений "Литература":ЛитератураЧасть 1 - Вильгельм Гауф немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука» Источник: http://www.calend.ru/person/2944/ © Calend.ru

Часть 2 - лирический поэт, сатирик и юморист

...

Часть 14 - Сигизмунд Кржижановский. Прозёванный гений .

Часть 15 - Цена желания

Часть 16 - Плейкаст " Вечные светила"

|

Понравилось: 4 пользователям

День Святого Апостола и Евангелиста Матфея |

29 ноября - День Святого Апостола и Евангелиста Матфея

Левий Матфей - один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа, персонаж Нового Завета. По традиции, считается автором Евангелия от Матфея. Это подтверждают многие раннехристианские авторы (среди них и Отцы Церкви) — Псевдо-Варнава, Климент Римский, Поликарп, Иустин Мученик, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген.

Удивительный факт: будущий 12-й Апостол МАТФЕЙ, ЛЕВИЙ АЛФЕЕВ, как Сам Иисус Христос, родился в Вифлееме, в городе легендарного Царя Давида. В дальнейшем он жил в Галилейском Капернауме, откуда и был призван Христом. Однако Родиной Матфея, как и Самого Христа, был Град Давидов. Наверное это было важно – родиться на одной земле, с младенчества дышать одним воздухом, чтобы затем «всюду неотлучно следуя за Христом», заносить в логии каждое Его слово, описывать каждый поступок и все подробности передвижения, Природу, название и вид селений, характер окружения. То есть буквально ВСЁ, и возможно более точно. Все события, связанные с Земной Жизнью и деятельностью Спасителя. Во всей Истории человечества не существует другого примера подобной преданности, честности и самоотверженности.

Название города Вифлеем переводится как «Город Хлеба». Христос воистину и стал, и пребывает тем Хлебом Насущным, без Которого немыслима жизнь и будущее поколений, жизнь и будущее планеты Земля. А кем стал для новых поколений Его Сподвижник, Апостол Матфей? Что сегодня можем сказать о нём достоверного? Возможно, впервые отвечаем на этот вопрос, не сомневаясь в правильности, ведь это определение Православной Церкви, единственное в своём роде.

Апостол Матфей стал Чудоносцем: подателем этого Хлеба всем людям на Земле. Итак: Бог Творец приготовил нам святой Хлеб Жизни. Апостол Матфей – подал Его всем. Всем, без исключения, буквально поставил этот Хлеб – на стол, в каждый дом. Потому и родился в Вифлееме, потому и стал близнецом, духовным двойником Христа и зеркалом Его Души, что имел к этому Хлебу самое прямое отношение. Потому и назвался мытарем: ведь первые, а таковым вне всякого сомнения 12-й Апостол и являлся, выдают себя порой за последних.

Что ещё о нём доподлино известно? Знаем, что имя, Матфей, переводится как «Дар Божий»; что происходил из особо талантливого и склонного к творчеству колена Иудина (словосочетание «Иехуда» означает: похвала Богу, слава Богу); с раннего детства был избран стать летописцем Первого Пришествия: мальчик, прилежный к чтению и наблюдениям, изучал Закон и Письменность во Иерусалиме, по Священным книгам и под руководством самого старца Симеона, Богоприимца. Поэтому когда Иисус явил Себя миру, Матфей сразу узнал об этом и уверовал в Мессию. Скорее всего, Матфей был страше Исусса, вероятно лет на 10 – 15.

Исходя из версии одного человека, одного исторического персонажа в 2-х Апостолах, Матфей стал 12-м по жребию: вместо Иуды, после Вознесения Господня, накануне Праздника Пятидесятницы; знаем, что именно он – автор логий, изречений Христа, сделанных при Его жизни, и творец первого Евангелия, от Матфея. А это значит, что и основатель Нового Завета. Известно так же, что пройдя пол-мира с проповедью (до Индии), Матфей вернулся в родную Иудею, крестил, просвещал, исцелял, творил великие чудеса. И что ушёл он, громко хлопнув дверью: перед кончиной в Иерусалиме дал настоящий бой фарисеям. Своей непревзойдённой логикой и силой духа Матфей публично посрамил, разоблачил, разгромил начисто первосвященника Анана и весь Синедрион – всех тех, кто предал Мессию и подверг Его несправедливой, жестокой, лютой казни. Наконец, самое загадочное: единственый из всех Учеников, так нигде и не отыскался. Никто не знает точного места погребения 12-го Апостола, никто никогда не видел его мощей. Как в воду канул, или на Небо в теле взошёл...

, Друзья, Ученики, Сподвижники Иисуса и вообще все, кто имели хоть какое-то отношение, с которыми Он имел дело (даже животные!), – все были лучшими из лучших, чистыми, правильнее сказать: предочищенными. Многие из них являлись самыми просвещёнными и уважаемыми людьми своего времени. Как мог среди них явиться бессовестный, нечистый, забывший всё, чему научил его в главном Иерусалимском храме святой Симеон? Ответа нет. И его не будет до тех пор, пока будем верить этой выдумке самого Левия Матфея. Или же Указанию, которое получил Свыше и в точности исполнил.

В силу своей профессии — Матфей был сборщиком податей (мытарем) — он должен был быть грамотным человеком и уметь вести точные записи. Он постоянно называет себя сборщиком пошлин, то есть не скрывает, что занимался малопочетным в глазах современников делом. И это свидетельствует о присущем ему христианском смирении.

Святой апостол и евангелист Матфей часто изображался на иконах и произведениях искусства. Три картины из жизни апостола кисти Караваджо принадлежат к выдающимся шедеврам живописи.

В искусстве Матфей изображается сидящим за столом, на котором рассыпаны деньги (монеты). Его могут окружать плательщики, принесшие ему свою мзду (Караваджо)

Караваджо. Призвание Матфея (1597—1599) Рим. Капелла Контарелли в Сан Луиджи деи Франчези.

Приблизившийся к мытарю Христос обращается к нему со словами: «Следуй за Мною». Он жестом призывает Матфея идти (особенно выразительно этот жест передает Караваджо). Вместе с Христом могут быть один (Апостол Андрей) или несколько учеников. Матфей всем своим обликом выражает изумление и готовность следовать за Иисусом. Иногда он изображается поднимающимся со своего места, готовый идти за Ним.

Последовав за Христом, призванный Им мытарь устроил для своих друзей обед, о чем Евангелие от Матфея, то есть от самого устроителя пира, упоминает кратко. Лука же описывает его подробнее: «И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним» (Лк. 5:29).

Лука и Марк называют мытаря не Матфеем, как первый евангелист, а Левием; Марк даже уточняет, что это был Левий Алфеев, то есть сын Алфея. Но в этом нет никакого противоречия. Все три евангелиста говорят об одном и том же лице. Различие в его именах объясняется тем, что у евреев был обычай иметь несколько имен: Марк и Лука называют призванного мытаря Левием, вероятно, потому, что так называли его все имевшие с ним дело как с мытарем.

Евангелист же Матфей называет его, то есть самого себя, Матфеем, тем именем, которым, вероятно, называли его не как мытаря, а как человека, личность, близкие родные. Тем же именем — Матфей — называют его евангелисты Марк и Лука, когда перечисляют позже двенадцать избранных Апостолов.

Поскольку в основу картин, изображающих Христа на пиру в доме мытаря, положен рассказ Луки, то сам сюжет называется Пир в доме Левия (а не Матфея). Роскошный пир с множеством народа изобразил на картине Паоло Веронезе.

Паоло Веронезе. Пир в доме Левия (1573). Венеция. Галерея Академии.

Рубенс, Питер Пауль (1577 —1640) *Святой Матфей*

Дольчи Карло (1616-1686) - Св Матвей, пишущий Евангелие

Ян ван Хемессен (1500 —1566) *Призвание святого Матвея*

Рибальта, Хуан (1565 – 1628) *Свв Матфей и Иоанн Богослов*

Караваджо Картины из Капеллы Котарелли в Сан Луиджи ди Франчези в Риме, мученичество св. Матфея

Апостол Левий Матфей. 22 х 53 см. Икона находится в частной коллекции

Дни памяти и покровительство

В православном церковном календаре (по юлианскому календарю): 16 ноября и 30 июня (Собор Двенадцати апостолов).В католическом: 21 сентября.Евангелическом и англиканском: 21 сентября.

Считается покровителем города Салерно (Италия), где хранятся его останки (в базилике Сан-Маттео); по одной из версий они были перевезены в Италию в X веке. Также считается покровителем бухгалтеров, таможенников, всех финансовых служб.

Апостол Матфей и ангел

1635-1640. Ватиканская пинакотека, Рим.

Автор: Франц Хальс (1589/1585–1666г.г.)

Время создания: 1625 р.

Место создания: Голландия, Харлем

Материалы: холст, масло

Размеры: 0,7 м х 0,55 м

Экспозиция: Украина, Одесса, Музей западного и восточного искусства

Святой Матфей и Ангел. Симоне Кантарини (Пезаро)

Евангелист Матфей, вдохновляемый Ангелом. Рембрандт

Матфей. Джон Тиссо

Бартолоцци, Франческо. Апостол Матфей. По рисунку Гверчино (1591-1666).

Другим Матфеем, согласно «жития», стал его мучитель Фульвиан. После совершенной расправы над святым князь раскаялся и принял крещение. В это время раздался голос свыше, велевший наречь его Матфеем. До конца своих дней принявший постриг бывший князь проповедовал слово Божье. Скорее всего Фульвианй – собирательный образ всех мучителей святого из разных преданий. Князь повелел схватить святого Матфея и растянуть на земле лицом кверху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. Когда это было сделано, слуги собрали, по повелению мучителя, множество ветвей и хворосту, принесли смолы и серы и, положив всё это на святого Матфея, зажгли. Но когда огонь разгорелся великим пламенем и все думали, что Апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел и пламя угасло и святой Матфей оказался живым, невредимым и славящим Бога. Видя это, весь народ пришел в ужас от столь великого чуда и воздал хвалу Богу Апостола. Но Фульвиан еще более разъярился. Он приказал принести еще более дров, ветвей и хворосту и, положив на Матфея, - зажечь, а сверху поливать смолою; кроме того, приказал принести двенадцать своих золотых идолов и, поставив их кругом огня, призывал их на помощь, чтобы силою их Матфей не мог избавиться от пламени, и обратился бы в пепел. Апостол же в пламени молился Господу сил, чтобы Он показал непобедимую силу Свою, явил бессилие богов языческих и посрамил надеющихся на них. И внезапно пламень огненный с ужасным громом устремился на золотых идолов и они растаяли от огня, как воск, и кроме того, были опалены и многие из стоявших вокруг неверных; а из расплавившихся идолов вышло пламя, в образе змея и устремилось на Фульвиана, угрожая ему, так что он не мог убежать и избавиться от опасности, пока не воззвал с смиренной мольбою к Апостолу об избавлении от погибели. Апостол запретил огню, и тотчас пламень угас и подобие огненного змея исчезло. Фульвиан хотел с честью извести святого из огня, но он, сотворив молитву, - предал святую свою душу в руки Божии

Салерно. Интересно, что покровителем города считается небезызвестный мытарь Левий Матвей, мощи которого, конечно же!, хранятся в местном соборе. Итальянцы каким-то образом перетащили к себе кости практически всех святых из Сирии, Египта, Иудеи, Греции и Малой Азии.

Главный собор города, как нетрудно догадаться, собор Святого Матвея. Одиннадцатый век постройки.

Мощи святого евангелиста апостола Матфея, согласно преданию, в X веке оказались в Лукании. При лангобардском князе Гизульфе I они были торжественно перенесены в Салерно (Италия), где вот уже тысячу лет покоятся в храме Сан-Маттео (Маттео, по-итальянски, Матфей). За прошедшую тысячу лет собор неоднократно горел. Особенно страшными были пожары XVI и XIX веков, когда собор практически весь выгорел. Но что удивительно – во всех этих пожарах нетронутыми огнем остались святые мощи Апостола Матфея.

Крипта – подземный храм. Здесь хранятся мощи Ап. Матфея

В крипте (подземном храме) – мощи Святого Апостола Матфея. На гробнице стоят свечи.

Храм св. Апостола и Евангелиста Матфея в Солерно (Италия)

Базилика Сан-Маттео, г.Салерно (Италия)

Серия сообщений "История":ИсторияЧасть 1 - Моя прекрасная няня: Франсуаза де Ментенон, невенчанная королева Франции

Часть 2 - Посмертная маска Лоренцо Медичи.

...

Часть 20 - Графиня Юлия Павловна Самойлова

Часть 21 - Бона Сфорца - кто она?

Часть 22 - День Святого Апостола и Евангелиста Матфея

Часть 23 - Потомков Пушкина и Гоголя расстреливали на Полтавщине...

Часть 24 - Мельница - Ольга

Часть 25 - Тайны процесса Джордано Бруно

Метки: архитектура святые |

Лучшие фотографии National Geographic 2014 |

ViktorK

Модератор пишет:

Каждый год тысячи фотографов отправляют в редакцию National Geographic свои лучшие снимки. Цель у них одна — победить в конкурсе NG Photo Contest. Победитель получит $10 000 и возможность посетить штаб-квартиру компании в Нью-Йорке.

Мы решили не дожидаться результатов конкурса и выбрали 25 достойных победы снимков.

Время шоу

© Hasan Baglar

Птица © sanjeev bhor

Прекрасный самец© Swan Bird

Зимняя сказка.© Jan Lepamaa

|

Метки: фото |

Сигизмунд Кржижановский. Прозёванный гений . |

Сигизмунд Кржижановский. Прозёванный гений

Еще одно имя - Сигизмунд Доминикович Кржижановский - из числа неуместных, неизвестных, писавших в стол и чьи могилы не найдены. К сожалению, не единственный случай в истории советской литературы.

Сигизмунд Кржижановский скончался, не увидев ни одной своей напечатанной книги, первая из которых вышла через сорок лет после смерти писателя - в 1989 году.

Это сегодня его сравнивают с Эдгаром По, Гофманом, Кафкой и Борхесом, а тогда ему была уготована могильная яма и обочина. Чудом рукописи Сигизмунда Кржижановского были спасены женой, которая тоже не увидела их в печати.

Издание шеститомного собрания сочинений Сигизмунда Кржижановского было подготовлено в одиночку подвижником, поэтом и критиком Вадимом Перельмутером.

Знакомство с необычным и совсем не советским писателем хочу начать с коротеньких текстов и афоризмов, чтобы было понятно, с писателем какого масштаба читатель имеет дело.

Правдивость

Некий деятель, будучи неоднократно спрашиваем, какой специальности он обучен, отвечал: "По необразованию я философ".

***

Обиняк

Юная жена, коей предстояло сказать мужу, что она в положении, по молодости лет стеснялась объявить это прямыми словами и потому прибегла к обиняку: "Милый, я чревата последствиями".

***

Занятой человек

Палач, которого отвлекли от привязывания верёвки к шее осуждённого, оглянувшись назад, сказал с недовольством: "Не мешайте. И так дел по горло".

***

Пепельница

Некий зам беседовал со своим завом, рядом с ним стоя. Зав, импортную сигару куривший, захотел отряхнуть с неё пепел. Он повёл глазами вокруг, но пепельницы нигде не было. Тогда зам, завову мысль угадав, любезно улыбаясь, подогнул голову к плечу и подставил свою ушную раковину: "Пожалуйста".

***

Не по Горацию

Человеку, который по несчастию был классиком, довелось однажды провожать домой глухую старуху. По пути он забавлял её разговорами, на кои не получал никаких ответов. Встреченный знакомый, с недоумением оглядев провожатого и старуху, спросил: "Зачем вы с ней говорите? Ведь она глуха". На что классик отвечал: "Чтобы соединить неприятное с бесполезным".

***

Тапёры

Два тапёра, каждый их которых торопился на работу, столкнулись случайно на перекрёстке. "Ну, как?", - спросил первый. "А так, - отвечал второй, - кой-как свожу концы пальцев с концами пальцев".

***

Темпы

Профессор фортепианной игры, раздраженный чрезвычайно медленным исполнением пьесы, заданной ученику, сказал последнему: "Нельзя же так, дорогой мой: по пять тактов в четыре года".

***

Последнее утешение

Вредитель, долго таившийся под маской совслужащего, был, наконец, изловлен, судим и приговорён к высшей мере. Становясь к стенке и увидев, что на ней нет стенгазеты, он сказал: "Не так уж и плохо".

***

Сор, который я выметаю каждый день через порог комнаты, соринки, застрявшие на пороге… нет, каждая соринка в миллиарды раз живее и значительнее небытия во всем его величии.

***

Любовь - это когда нет влечется к нете, не зная, что неты нету.

***

Ученые неты, уединяясь по кельям, целыми годами доказывают - при помощи букв - себе и другим, что они суть; это излюбленная тема их трактатов и диссертаций; буквы им послушны, но истина всегда говорит нету: нет.

***

Вернуть утраченную невинность столь же затруднительно, как застегнуться на оторванную пуговицу.

***

Литература - борьба властителей дум с блюстителями дум.

***

Любовь; да она пугается всего: света дня, глаз, себя самой; прячется в ночь, за щели замка. Да и по самой сути своей, ведь любовь это -- игра в страх; человека влечёт к человеку -- жутью: дрожа, люди отдаются тайне именно потому, что боятся её. И как только перестанут бояться, то и...; из страха всё: религия -- страх малого перед великим и самая жизнь, зачатая пугливо прячущимися любовниками, -- сплошная боязнь бытия.

***

Хорошо, если б у ушей, подобно глазам, было нечто вроде век.

***

Если содержание обуто в форму, как нога в сапог, то отсюда следует: слишком свободную форму легко потерять с содержания, а слишком тесная форма может сделать содержание мозолистым.

***

Пушкин разрешил поэзии быть глуповатой. Но в течение столетия мы только и делаем, что злоупотребляем этим разрешением.

***

Пессимист - это человек, который свою морскую болезнь принимает за кораблекрушение.

***

Многие замыслы наших романистов могли бы сказать о себе словами толстовского Карла Ивановича: "Я был нещаслив ишо во чреве моей матери".

***

После театра. Зрители аплодировали, чтобы помешать ладоням сжаться в кулаки.

Тина Гай

Источник http://sotvori-sebia-sam.ru/sigizmund-krzhizhanovskij/

Серия сообщений "Литература":ЛитератураЧасть 1 - Вильгельм Гауф немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука» Источник: http://www.calend.ru/person/2944/ © Calend.ru

Часть 2 - лирический поэт, сатирик и юморист

...

Часть 12 - ТАЙНА УБИЙСТВА ЛЕРМОНТОВА

Часть 13 - ‼ 35 игр на развитие мышления ребенка.

Часть 14 - Сигизмунд Кржижановский. Прозёванный гений .

Часть 15 - Цена желания

Часть 16 - Плейкаст " Вечные светила"

Метки: литература живопись |

Прекрасно сохранившиеся замки Европы (фоторепортаж)... |

Большая часть европейских замков исчезла в вихре войн и тысячелетий, но те, что сохранились, впечатляют путешественников до сих пор.

1. Замок Бродик, находится у берегов Шотландии на острове Аррана....

2. Румынский замок Бран, находится недалеко от города Брашов. Известен, как замок графа Дракулы....

3. Мон Сен-Мишель, старинный замок в Нормандии....

4. Замок Кока, в Испании. Известно еще одно его название ‘Кастильо де Кока’....

5. Замок Эльц, в Германии. Один из наиболее сохранившихся замков в мире....

Серия сообщений "Архитектура":АрхитектураЧасть 1 - Замок Лаарне

Часть 2 - Рим. Колизей

...

Часть 33 - Колекція українських палаців. Частина 4

Часть 34 - Королевский дворец ла Гранха де Сан Ильдефонсо

Часть 35 - Прекрасно сохранившиеся замки Европы (фоторепортаж)...

Часть 36 - ЯПОНИЯ. ЗАМОК БЕЛОЙ ЦАПЛИ.

Часть 37 - Виртуальное путешествие в один из замков Франции

...

Часть 39 - Дворец для шейха .

Часть 40 - Замок Лаарне

Часть 41 - Киево - Печерская Лавра

|

Метки: архитектура |

Франц шуберт. Ave,Maria |

|

Попурри из картин бельгийских художников |

re

Становление искусства двадцатого века можно сравнить со взрывом сверхновой. Традиционное искусство, стиль которого не менялся столетиями, сначала получило толчок в виде картин импрессионистов, а затем неожиданно взорвалось, посылая потоки энергии по всем направлениям и электризуя все на своем пути.

Буквально из ничего появились на свет невиданные до этого стили, пуантилизм, постимпрессионизм, модерн, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, перечислять можно до бесконечности.

Бельгия 20-30-ых годов прошлого века не была исключением, новые направления в живописи, картины, принимаемые на ура модными галереями, в общем, жизнь бурлила. В то же время, общая картина была бы неполной, если оставить за бортом художников, придерживающихся более традиционного стиля, не столь знаменитых и эпатажных.

Давайте посмотрим их картины, в них не так много экспрессии и художественных поисков чего-то нового, но они полны красоты и создают позитивное настроение.

Le bal masqué, detail (c.1880). Charles Hermans (Belgian, 1839-1924)

Gaston Bogaert (1918-2008) - Architecture, 1966

Anto Carte (1886-1954)

Jeanne Salentiny - La Rêverie

Les demoiselles de Tongres by Paul Delvaux, 1961

(

Метки: живопись |

Цветы |

Здесь будут фото красивых цветов.

|

|

Эмиль Мунье (Emile Munier, 1840 - 1895) |

Эмиль Мунье (Emile Munier, 1840 - 1895)– замечательный французский художник, мастер жанровой живописи, родился 2 июня 1840 г. в семье художника по тканям. Жил и работал в Париже. Его отец, Пьер Франсуа, был драпировщиком на Национальной мануфактуре Гобеленов, где позднее трудился и Эмиль со своими двумя братьями, также ставшими впоследствии талантливыми художниками-живописцами.

A Special Moment (Особый момент), 1874

Мунье посещал курсы рисунка, живописи, анатомии и химии. Продолжая работать, начал серьезно изучать академическую живопись и стал большим поклонником Вильяма Адольфа Бугеро (William Bouguereau), талант и мастерство которого служили одним из главных источников его вдохновения. К 1869 г. молодой художник уже получил три медали в де Бо-Арц и выставлялся в Парижском салоне. В 1871 г. он оставляет работу на мануфактуре и полностью посвящает свое время творчеству, преподает живопись в классах для взрослых. А в 1872-м знакомится наконец с самим Вильямом Бугеро, и тот приглашает его учиться к себе в студию. Очень скоро к нему приходит успех. Теперь Мунье – известный художник. Его полотна, трогательные и нежные, будто излучают свет и доброту. Главные герои – симпатичные босоногие детишки, юные девушки, забавные котята, собачки. Однако это не просто сентиментальность. Во всех милых жанровых сценках отражена глубокая личная драма художника. Совсем молодой умерла от тяжелой болезни его любимая жена Генриетта, оставив ему сына, не достигшего и годовалого возраста. Именно его, Эмиля Анри, изображает Мунье в своих ранних работах. И не случайно так часто обращается к теме материнства.

Distracting the Baby

Pardon Mama, 1888

Он пишет для тех, кто любит детей и ценит домашний уют. Творчество мастера привлекло внимание американских коллекционеров, супругов Чепмен, которые перевезли в Новый Свет большую коллекцию его работ.Скончался Эмиль Мунье 29 июня 1895 г. в возрасте 55 лет, похоронен на Монпарнасском кладбище. Его называли «самым вдохновенным певцом босоногой Франции»…

Her Best Friend (Ее лучший друг) 1882 ,

,

Sugar and Spice ( Сахар и специи), 1879

Павлиний веер, 1874

Two Girls Praying( Молящиеся две девочки1882  ),

),

Girl with Doll ( Девочка с куклой ), 1881

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Рафаэль - «Сикстинская мадонна» |

«Гений чистой красоты» — так сказал о «Сикстинской мадонне» Василий Жуковский. Позже Пушкин заимствовал этот образ и посвятил его земной женщине — Анне Керн. Рафаэль тоже писал мадонну с реального человека, вероятно, с собственной любовницы

1 МАДОННА. Некоторые исследователи полагают, что образ святой Девы Рафаэль писал со своей любовницы Маргериты Лути. По мнению отечественного историка искусства Сергея Стама, «в глазах Сикстинской мадонны застыли непосредственная открытость и доверчивость, горячая любовь и нежность и вместе с тем настороженность и тревога, негодование и ужас перед людскими грехами; нерешительность и в то же время готовность совершить подвиг - отдать сына на смерть».

2 МЛАДЕНЕЦ ХРИСТОС. По словам Стама, «его лоб не по-детски высок, и совершенно не по-детски серьезны его глаза. Однако в их взгляде мы не видим ни назидания, ни всепрощения, ни примиряющего утешения… Его глаза смотрят на открывшийся перед ними мир пристально, напряженно, с недоумением и страхом». И вместе с тем во взгляде Христа читается решимость следовать воле Бога Отца, решимость принести себя в жертву ради спасения человечества.

3 СИКСТ II. О римском понтифике известно очень мало. На святом престоле он пробыл недолго — с 257 по 258 год — и был казнен при императоре Валериане через отсечение головы. Святой Сикст был покровителем итальянского папского рода Ровере (итал. «дуб»). Поэтому на его золотой мантии вышиты желуди и дубовые листья.

4 РУКИ СИКСТА. Рафаэль написал святого папу указующим правой рукой на престольное распятие (напомним, что «Сикстинская мадонна» висела за алтарем и, соответственно, за алтарным крестом). Любопытно, что на руке понтифика художник изобразил шесть пальцев — еще одна шестерка, зашифрованная в картине. Левая рука первосвященника прижата к груди — в знак преданности Деве Марии.

5 ПАПСКАЯ ТИАРА снята с головы понтифика в знак почтения перед Мадонной. Тиара состоит из трех корон, символизирующих царство Отца, Сына и Святого Духа. Ее венчает желудь — геральдический символ рода Ровере.

6 СВЯТАЯ ВАРВАРА была покровительницей Пьяченцы. Эта святая III века втайне от отца-язычника обратилась к вере в Иисуса. Отец пытал и обезглавил дочь-отступницу.

7 ОБЛАКА. Некоторые считают, что Рафаэль изобразил облака в виде поющих ангелов. На самом деле, по учению гностиков, это не ангелы, а еще не родившиеся души, которые пребывают на небесах и славят Всевышнего.

8 АНГЕЛЫ. Два ангела внизу картины бесстрастно смотрят вдаль. Их видимое равнодушие — символ принятия неизбежности божественного промысла: Христу предначертан крест, и судьбу он изменить не в силах.

9 РАСКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС символизирует разверзнутые небеса. Его зеленый цвет указывает на милосердие Бога Отца, который послал сына на смерть ради спасения людей.

В начале XVI века Рим вел тяжелую войну с Францией за обладание северными землями Италии. В целом удача была на стороне папских войск, и североитальянские города один за другим переходили на сторону римского понтифика. В 1512 году так поступила и Пьяченца — городок в 60 километрах к юго-востоку от Милана. Для папы Юлия II Пьяченца была чем-то большим, чем просто новой территорией: здесь находился монастырь Святого Сикста — покровителя рода Ровере, к которому принадлежал понтифик. На радостях Юлий II решил отблагодарить монахов (которые активно агитировали за присоединение к Риму) и заказал у Рафаэля Санти (к тому времени уже признанного мастера) заалтарный образ, на котором Дева Мария является святому Сиксту.

Рафаэлю заказ понравился: он позволял насытить картину символами, важными для художника. Живописец был гностиком — приверженцем позднеантичного религиозного течения, опиравшегося на Ветхий Завет, восточную мифологию и ряд раннехристианских учений. Гностики из всех магических чисел особо чтили шестерку (именно на шестой день, по их учению, Бог создал Иисуса), а Сикст как раз переводится как «шестой». Рафаэль решил обыграть это совпадение. Поэтому композиционно картина, как считает итальянский искусствовед Маттео Фицци, зашифровывает в себе шестерку: ее составляют шесть фигур, которые вместе образуют шестиугольник.

Работа над «Мадонной» была закончена в 1513 году, до 1754 года картина находилась в монастыре Святого Сикста, пока ее не купил саксонский курфюрст Август III за 20 000 цехинов (почти 70 килограммов золота). До начала Второй мировой «Сикстинская мадонна» пребывала в галерее Дрездена. Но в 1943-м нацисты спрятали картину в штольню, где после долгих поисков ее обнаружили советские солдаты. Так творение Рафаэля попало в СССР. В 1955 году «Сикстинская мадонна» вместе со многими другими картинами, вывезенными из Германии, была возвращена властям ГДР и сейчас находится в Дрезденской галерее.

Метки: живопись уроки искусства |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

В парижские «гастрономы» секретные архивы попали с легкой руки Джиннази, другого представителем римской курии, который продал их лавочникам в качестве упаковки. Однако и Марини не оказался лучше: получив распоряжение из Рима уничтожить особо деликатные бумаги из архива инквизиторов, он не нашел ничего лучше, как продать их в качестве макулатуры парижской бумажной фабрики.

В парижские «гастрономы» секретные архивы попали с легкой руки Джиннази, другого представителем римской курии, который продал их лавочникам в качестве упаковки. Однако и Марини не оказался лучше: получив распоряжение из Рима уничтожить особо деликатные бумаги из архива инквизиторов, он не нашел ничего лучше, как продать их в качестве макулатуры парижской бумажной фабрики.

Но видимо, глас девяти кардиналов был настолько слаб, что книги Бруно можно было свободно купить в Риме и других итальянских городах аж до 1609 года.

Но видимо, глас девяти кардиналов был настолько слаб, что книги Бруно можно было свободно купить в Риме и других итальянских городах аж до 1609 года. Шоппе, кстати, указал в своем письме к другу на одну интересную деталь – Джордано Бруно возвели на костер с кляпом во рту, что было не в традициях инквизиторских гарей. Едва ли организаторы казни боялись возможных предсмертных проклятий приговоренного – это, как правило, было форматом любой казни. Как, впрочем, и раскаяние. Зачем же кляп?

Шоппе, кстати, указал в своем письме к другу на одну интересную деталь – Джордано Бруно возвели на костер с кляпом во рту, что было не в традициях инквизиторских гарей. Едва ли организаторы казни боялись возможных предсмертных проклятий приговоренного – это, как правило, было форматом любой казни. Как, впрочем, и раскаяние. Зачем же кляп?