-Рубрики

- Домашнее (422)

- поделки (140)

- Что-то по медицине (114)

- Полезные советы (54)

- дача (47)

- шить самой (37)

- детям (37)

- На кухне (9)

- Рассуждалки (302)

- Рассказы (88)

- прочее (214)

- необычное - фото (159)

- картины (34)

- Для себя, любимой! (132)

- Дневник свой. (63)

- Праздники (61)

- Космос и около него (33)

- музыкальное (9)

- исторические анекдоты (8)

- Фото (6)

-Музыка

- Виктор Третьяков-Все начинется с любви

- Слушали: 7718 Комментарии: 0

- Большое космическое путешествие

- Слушали: 178 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 1234

Комментариев: 970

Написано: 4310

Россия – родина жемчуга |

Жемчуг, хоть и драгоценность, но вовсе не камень. Он живёт очень недолго. Благодаря этому его свойству, мы можем «вычислить» кое-какую правдивую информацию о драматическом, но всё-таки великом прошлом нашей земной Цивилизации...

Все уверены, что жемчужины растут в красивых раковинах на дне моря. Туда ныряют, достают их, расколупывают и всё – вот она красота. К сожалению, этот образ, навеянный мультяшными русалочками, ложь на 90%. Почему именно на 90? Потому что сегодня только 10% жемчуга вырастает в естественных условиях. Остальное – продукт японских жемчужных ферм (Рис 1, Рис 2). Но это только верхушка айсберга наших заблуждений. Когда мы разберёмся со всеми, пелена спадёт, и мы найдём потерянный ещё в детстве сказочный мир.

Россия – родина жемчуга

Начнём с достоверных событий. До 1921 года основным поставщиком жемчуга на мировой рынок была Россия. И нашим ловцам вовсе не приходилось нырять за ним в студёное Белое море. Основную массу товара в мире составлял речной жемчуг. Он образуется в раковинах речных молюсков, которые называются маргаританы (Margaritana) и дауринайи (Dahurinaia) (Рис 3). Иначе – перловицы, от слова «перл» (жемчуг) или просто «жемчужницы». Выглядят они как обычные речные ракушки, только размером побольше – 12 см. Обитают в чистых реках на глубине всего 0,5…1 метр. Нырять не надо, ходи и собирай.

Жемчуг всегда был одним из любимых украшений русов. Так, согласно свидетельствам византийских летописцев, у князя Святослава «в одном ухе висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами». А в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты (1328 г.) описывается пояс «большой, с жемчагом, с каменьями».

На Руси жемчужины по размеру делили на «большие», «средние» и «мелкие». Встречались и другие, более оригинальные определения. В «Минералогическом словаре», изданном в 1790 году, говорится: «Жемчуг, который величиною бывает против вишен, называют вишенным». Опять же у нас родилась гениально-простая и точная методика определения некруглости жемчуга, без применения инструментальных микроскопов и микрометров. Для определения товарности по форме, жемчуг помещали на ровную поверхность, наклонённую под определённым углом. Если жемчужина была достаточно круглой, то скатывалась. Это и был «скатный жемчуг».

Интересно, что данная информация вовсе не секретна. Обладая минимальной любознательностью, любой историк или археолог может об этом узнать. Однако в общепринятых исторических концепциях поддерживается образ грязных, диких русов, единственным товаром которых были шкуры. Об этом и сегодня можно прочитать в учебниках, по которым учат наших детей в школах.

А ведь в Прикамье, выше нынешней Перми, регулярно прибывали купцы из Индии и Персии. Неужели только за шкурами? И что с этими шкурами в Индии делать, потеть под жарким южным солнцем? Нет, ради роскоши и красоты пару соболей, конечно, привезти можно. Но ведь речь идёт о регулярной торговле востребованным товаром.

А вот жемчуг – это другое дело. Тем более, что это очень своеобразный товар. К драгоценным камням, да и вообще к камням, он не относится. Для него придуман специальный термин – «минерал органического происхождения». Торговать им можно, даже не имея ювелирной промышленности и навыков по обработке. Он добывается сразу готовым. Уж такой-то момент историки могли бы заметить.

Этапы исчезновения жемчужниц

Но всё это было раньше. Почему же мы с вами сегодня покупаем жемчуг за большие деньги, а не собираем это богатство голыми руками по нашим рекам? Потому, что сегодня жемчужницы стали у нас большой редкостью, и занесены в красную книгу. Официально биологи грешат на плохую экологию и хищническую добычу с 16 по 19 века. Это вроде бы так, да не очень. Чтобы понять, что здесь скрывается, надо увидеть общую картину, в хронологии и связке с ключевыми событиями.

В седую старину заглядывать не станем, достаточно рассмотреть промежуток времени с 15 по 20 век. Изначально утверждается, что жемчужницы водились повсеместно в реках северного полушария. Для этого им нужна была чистая проточная вода, с малым содержанием извести, и наличие лососёвых рыб (сёмга, форель, горбуша и т.д.). Красная рыба необходима, как переносчик личинок моллюска, для его распространения. Такие водоёмы и сегодня ещё встречаются по всей Евразии и Северной Америке, а раньше они были распространены повсеместно.

Однако уже в 15…16 веках в Европе появился искусственный «Римский жемчуг». Он представлял собой стеклянный шарик, наполненный парафином. Такое изделие вовсе не дёшево для 15 века, но его делали. Значит, жемчуг был востребован, но его недоставало. Приходилось удовлетворять спрос имитацией. Выходит, что уже в 15 веке Европа лишилась собственных источников добычи.

В это время в России с жемчугом всё было в порядке. К примеру, мантия Ивана Грозного была «сплошь усыпана жемчужинами величиной с орех», а шапку царя украшали узоры из мелкого речного жемчуга. В 1678 году царь Фёдор Алексеевич, принимая польское посольство, был облачён в мантию, столь богато расшитую жемчугом и алмазами, что казался «убранным солнцем и звёздами». Это уже не совсем 15 век, но тоже показательно. Носили жемчуг не только цари. Им украшали одежду и предметы по всей России. С этим тоже никто не спорит.

Но уже в 1712 году Петр I специальным указом запретил частным лицам вести этот промысел. Вроде как, хищническая добыча истощила ресурсы. Это наводит на мысль о том, что едва Романовы, ориентированные на Европейскую цивилизацию, вступили на престол, началось разорение жемчужных источников, которое за сотню лет приобрело угрожающие масштабы. Показательно, что в Европе это же самое произошло на 200 лет раньше.

Прошло ещё 150 лет, влияние Московского княжества укрепилось и распространилось на восток. Беда и нищета шли следом. Золотницкий Н.Ф. в своей книге «Аквариум любителя» пишет:

«…Под Москвой перловицы, да и вообще в Средней России, не водятся, а встречаются преимущественно в ручьях, впадающих в Каму, Вятку, т.е. в губерниях Вятской, Вологодской, а также в реках, орошающих губернии Архангельскую и Олонецкую. Более же всего попадаются в Вятской губернии, откуда, вероятно, жемчуг перловицы и получил название «вятского»…»

Итак, в середине 19 века уже говорится, что жемчуга в Средней России нет. Также перестали его добывать и в других местах по всему миру. Теперь под угрозой оказался Прикамский, «вятский» жемчуг. Здесь он ещё попадался, но всё реже и реже. К концу 19 века промысел перестал существовать и в Прикамье, и в Сибири.

В начале 20 века промыслового жемчуга уже практически не было, но в 1921 году появился культивированный, из Японии. На протяжении 20-го столетия такое положение сохранялось, а в 1952 году была запрещена промысловая добыча и морского жемчуга. Можно ещё отметить исследования советских учёных, которые оценивали возможности возобновления жемчужного промысла в СССР:

«Широко распространена жемчужница в реке Кереть на Северо-Западе СССР. Она течёт по скальному грунту и заболоченным землям, в ней много порогов и плёсов… Общие запасы жемчужниц в реке 4,5 млн. экземпляров [Голубев, Есипов, 1973]».

Количество пресноводных жемчужниц в водоёмах Северо-Запада СССР было признано достаточно большим, хотя в 20-х годах они оценивались лишь в 3 млн. особей. Однако массовая добыча организована так и не была.

Причины оскудения природы

Вот такая картинка нарисовалась. Теперь мы совершенно чётко видим, что плохая экология хоть и мешает процветанию жемчужниц, но вовсе не является главной причиной их исчезновения, как нам пытаются преподнести биологи. Экологически (в смысле промышленного загрязнения) природа России в 19 веке была ещё девственной, а моллюски вымирали. И наоборот после индустриализации 30-х годов, отравления природы химией, посыпания лесов дустом, жемчужницы увеличили свою численность на одну треть.

Может быть, дело в безудержном промысле, который прекратился в 20 веке? Отчасти это так. Но надо понимать, что выловить всех жемчужниц по всем ручьям Прикамья, это всё равно, что все грибы по лесам собрать. Не хватит на это ни сил, ни человеческих ресурсов, ни времени. Однако, за ту часть беды, которую вносит человеческая алчность, явно несёт ответственность западная цивилизация (система социальных паразитов), расползающаяся по нашей земле, как раковая опухоль.

Всего этого недостаточно, для вымирания жемчужниц в таких масштабах, и с такой скоростью. Должны быть и другие причины. И, по крайней мере, одна такая причина есть. Это резкое изменение климата, изменение полноводности рек, изменение растительности. Вся экологическая система, в которую входили не только жемчужницы, но и животные, такие как мамонт, шерстистый носорог, тур, парда и т.д., оскудела.

Там где текли полноводные реки, сейчас сочатся хилые ручейки. Чистые проточные водоёмы с песчано-каменистым дном заболотили и заилились. Вековые хвойные леса превратились в молодые осиново-берёзовые заросли. Мы с вами живём практически на зарастающей помойке. И хотя даже в таком виде наша природа удивительно красива, она не сравнится с тем, что было ещё совсем недавно, не более 400 лет назад. Прислушайтесь, что говорит родовая память. Что вам больше нравится: пройти босыми ногами по прозрачному, песчаному мелководью или по илистому, чавкающему дну сегодняшней лесной речки? Вот и думайте, откуда мы родом, из сказки или из болота.

Биологи, как и весь «учёный мир», воспринимают взаимодействие растений и животных внутри экологической системы в принципе правильно, но видят только 10% реальности. Поэтому удивляются как дети, встречая необъяснимую разумность отношений в живой и, казалось бы, совершенно дикой природе. Они только сейчас начали осознавать, что растения передают друг другу сигналы, но дальше того, что это происходит путём выделения запахов, идти не смеют. Тыкают в помидорный куст карандашом, и удивляются: «Ух ты, смотри как воняет. Да они одновременно по всей оранжерее завоняли. Сигнал опасности, однако!».

Интересно, если сигнал передаётся ароматическими молекулами, то за какое время такая молекула, выделенная растением, достигнет противоположного конца 100 метровой оранжереи? Неужели за 1 секунду? Что же её туда доставит, ураганный ветер? Ветра нет, значит, общение идёт другим способом. Цепочка рассуждений не сложная, но выводов никто не делает.

Так же любят поучать всех, что у волка великолепное обоняние: «Капкан, сохранивший запах ржавчины, волк чует через метровую толщу снега…». Вот как? А ржавчина, которая является окислами железа, видимо такое летучее вещество, вроде ацетона, что её молекулы постоянно испаряются, проникая через метровую толщу снега. И это притом, что воздух там практически не движется. Но ведь это не так. Не укладывается в академическом рассудке, что волк может чуять что-то другое, вместо запаха.

Нет, экологическая система это не просто приспособление и выживание. Это гораздо более разумная организация жизни. Там есть место и чувствам, и любви, и мысли. Вспомните, что академик Н.В. Левашов писал о надорганизмах в своей книге «Сущность и разум». Муравейники, стаи перелётных птиц, деревья и т.д., они ведь мыслят. А самое главное, человек – это органически необходимая часть такой системы. Для него там есть своя ниша. Он творит вокруг себя ЛАД (гармонию). И в том нормальном, сказочном мире, что остался в наших воспоминаниях, мы были на своём месте. Потому в сказках герои и разговаривают со зверями, птицами и деревьями. В этом нет никакого вымысла. Любая экологическая система это настоящее Царство природы, а Человек в нём царь.

На оскудение нашей природы повлияли не только события, изменившие климат. Климат постепенно восстанавливается, но Человек изменился. Наше древнее ведическое восприятие реальности было переформатировано. Вспомните лозунг: «Нельзя ждать милостей от природы – наша задача взять их!». Мы стали враждебны этому миру. Лад исчез. Пришла жадность, нищета и боль. Выкорчёвывая, ломая, искажая ведическое мироощущение в людях, паразитическая зараза захватила земли от Атлантического океана до Тихого. Там, где дело шло туго, они выжигали всё адским пламенем. Экологическая система почти везде вошла в режим выживания и дикости, сохраняя лишь частички былого величия.

Пропали жемчужницы. Пропала красная рыба в наших реках. Пропали многие виды животных и растений. Всё изменилось – сказка ушла. Разве дело только в жемчуге? Процветание жемчужниц – лишь показатель состояния природы, на которое очень сильно влияет Человек. Влияет, даже когда в его распоряжении нет тяжёлой техники. Влияет своим сознанием и отношением, ибо никто более из живущих на земле существ не способен пропускать через себя такие потоки материй.

Жемчужные часы

Жемчуг не только показывает нам состояние природы, он хронометр событий. Дело в том, что сама жемчужина состоит из множества слоёв, обволакивающих затравку, которой обычно является песчинка, попавшая внутрь раковины. Обволакивающее вещество называют перламутром (нем. Perlmutter — «мать жемчуга»). Он состоит из двух компонентов – органического и неорганического. Неорганический компонент – это мел. Органический – это роговое вещество, состоящее из белков. В среднем жемчужины содержат примерно 86% мела, 12% белков и 2% воды.

Роговое вещество подвержено высыханию, поэтому срок жизни жемчуга всего 50-150 лет! Сначала он тускнеет, затем на нём появляются трещинки и начинается отслаивание оболочек. Жемчугу вредны сухой и слишком влажный воздух, а также воздействие жиров, кислот, парфюмерии, человеческого пота. Если хочешь продлить жемчугу жизнь, то его как ювелирное украшение и носить-то нельзя. Можно только хранить – беречь от солнечного света, держать завёрнутым в мягкую ткань и время от времени опускать в ёмкость с водой на несколько часов, после чего высушивать в прохладном месте. Говорят, что при правильном уходе и отсутствии контакта с воздухом, жемчуг может храниться неограниченно долго. Однако всем понятно, что в реальной жизни эти условия не соблюдаются никогда.

Тем не менее, уповая на всеобщую неграмотность, историки утверждают, что сохранились «древние» жемчужины. Далеко ходить не надо. В оружейной палате Кремля хранится Шапка Мономаха, украшенная жемчугом. По официальной версии ей около 600 лет. Жемчуг, как видите, сохранился отлично. Неужели её периодически макали на несколько часов в воду, а потом сушили в прохладном месте? И так 600 лет подряд? Да нет, что вы! Гораздо проще выставить подделку или наврать про возраст.

Там же, в Оружейной палате, можно увидеть и множество других вещей, отделанных жемчугом, которым, якобы, больше 400 лет. И что самое интересное, специалисты по жемчугу, прекрасно зная, что такое невозможно, не смеют возражать историкам. Те, видимо, рангом повыше – «крышуют» гуманитарные науки, а физики, химики, биологи с ними предпочитают не связываться. Вот и приходится слышать подобные высказывания:

«…Однако история показывает – при правильном хранении и уходе жемчуг сохраняет красоту на протяжении сотен лет. При раскопках Помпеев (засыпанных пеплом в 79 году н.э.) и в «Пресловском золотом кладе» (Болгария, X век) были найдены сохранившие сияние и блеск жемчужины».

Ну да. Химия утверждает, что жемчуг в обычных условиях не может жить дольше 150 лет, но «история показывает», что может. Может и 1000 лет, и 2000, если очень надо. На самом деле, ничего она не показывает. Эти события означают только одно – историки дают неверные датировки. Например, сейчас уже практически установлено, что Помпеи погибли не 2000 лет назад, а лишь в 1631 году. С Болгарией 10 века тоже наврали. И когда мы это понимаем, тогда всё начинает складываться.

Упакованная слоем пепла жемчужина действительно могла сохраниться за 4 века. А вот предметы в оружейной палате, которыми активно пользовались, нет – это «липа». Не просто погрешность, а самый настоящий подлог, ведь происходит искажение исторического возраста. Соответственно, обман и связанная с этими предметами история.

Что делать

Это раньше мы не знали что делать, когда видели, что вся земля в здоровенных воронках, как в шрамах, но не могли привязать эти трагические события к какому-то конкретному времени. Но сегодня выявлено достаточное количество свидетельств, указывающих на даты. Теперь мы будем делать выводы:

1. Мы живём на территории, не до конца восстановившейся после череды трагических событий, которые продолжались и в 16 веке, и в 18…19 веках и даже в 60-х годах 20 века.

2. Эти события до неузнаваемости изменили нашу природу, что отражено в устных преданиях всех народов мира, которые не могут быть древнее нескольких столетий, ибо память людей коротка. Изменилась атмосфера (прежде её называли – мироколица, то есть «окружающая мир», что ещё раз подтверждает наше звёздное прошлое). Очевидно, она стала менее плотной и бедной по составу кислорода. В преданиях говорится о том, что небеса изначально были совсем низко, а затем резко поднялись.

3. Неудивительно, что в результате этого изменились растения (раньше деревья вырастали подобно гигантским секвойям Рис 4, Рис 5). Изменились насекомые (палеонтологи находят стрекоз с размахом крыльев около метра Рис 6, Рис 7, и гигантских пауков Рис 8). Исчезли многие животные, которых сегодня называют сказочными.

4. Всё это по инерции продолжают считать доисторическим, согласно глубине залегания останков, хотя многие геофизики сегодня уже говорят о том, что некоторые геологические процессы, возможно, протекали не миллионы лет, а очень быстро, за месяцы или дни. Например, в США есть целый каньон, который образовался за один день. Да и метод радиоуглеродной датировки основан на ложных постулатах.

5. Как показывают «жемчужные часы», процесс шёл не только глобально, но и ступенчато, охватывая всё новые и новые земли. Что-то вроде зачистки. Окончательно мы потеряли этот мир совсем недавно около 200 лет назад. И если бы Арина Родионовна не рассказала Пушкину наши устные предания, а тот не записал, то, возможно, сегодня память народа уже не сохранила бы их, как и было утрачено многое.

6. Самое главное, что нам сегодня нужно сделать – вспомнить, кто мы такие, каким был мир наших предков. Стать достойными своего места в возрождающейся природе. Места царя, а не мелкого расхитителя.

Ижевск

---

Источник: www.ru-an.info

|

Понравилось: 2 пользователям

Как начать новую жизнь: привычка привыкать. Автор: Сергей Шипунов. |

|

Понравилось: 2 пользователям

С понедельником! |

Жил у нас котик, старенький уже. Мышей всегда ловил исправно, но на старости лет стал странноватый такой. Отлавливал мышей в саду, тащил их в дом и там выпускал - игрушку себе добыл, типа. Мыши тоже ему попадались какие-то странноватые, потому что кота не боялись, а начинали с ним играть - прятались под половик, под шкаф, потом выскакивали, носились с котом по комнате и опять прятались. Мама не знала, что делать, она даже ходить по комнате боялась, чтобы на мышь не наступить.

В итоге, я приехала - картинка маслом: под шкафом живут мыши, которые вылезают поиграть с котом, а мама этим мышам ставит блюдечки с пшеном, водой и мелко нарезанной морковкой..

.

Знакомый рассказал историю про своего хомяка. Потерялся этот маленький пушистый комок, 3 дня найти не могут по квартире. Ну, забили на поиски, сам появится.

На 4й день с утра заходят на кухню, а на двери холодильника внизу висит их хомяк в раскорячку, лапками по двери скребется. Оказывается это маленькое чучело полные щеки магнитиков набрало и прилипло.

*****

На днях купил мандарины в супермаркете. Были они упакованы в такую сумочку в сеточку. Пришел домой, открыл- а там из 15 штук 5 оказались с плесенью! Ну, я мандарины в охапку, чек в руки и пошел ругаться.

Начал с кассира, потом менеджер подтянулся. Нет бы извиниться да заменить- чек-то у меня с собой. Так нет, он на принцип пошел, нормальные, говорит, мандарины. Я ему сказал: "Хорошо, если нормальные- ешь. Если съешь и не поморщишся- без претензий, тут же уйду". Тот согласился.

Съел, значится, два и говорит- все, мол, это дневная норма. А я ему- какая, нафиг, дневная норма, ешь все...

Съел он, в общем, все пять штук плесневелых- и ведь видно, что давится, лицо аж позеленело, но ест!

- Молодец, - говорю, - А теперь зови старшего менеджера.

Тот подходит.

- Так и так, - говорю, - дайте мне новые мандарины, потому что ваш сотрудник мои только что сожрал...

Не забуду этот взгляд никогда.

А нечего было выпендриваться.

Сейчас учусь в автошколе. Нудная теория, тесная площадка, и вот он - долгожданный выезд в город! Кто знает, тот поймет. Глаза квадратные, спина липкая, пальцы судорожно сжимают руль, нога мечется между тормозом и газом, кнопки не кнопаются, нажималки не нажимаются. И вот еду я, а по маршруту у нас - кольцо, где я по идее должна дорогу уступать. Светофора нет. Ну, я и уступаю. Минуту, две, три... Только начинаю тихо красться - опять кто-нибудь летит. Инструктор, судя по всему, накануне здорово измученный нарзаном, сидя в душной машине на солнцепеке, тихо звереет. Уже даже никто не сигналит и не матерится, просто объезжают. И тут…

Есть мужчины в русских селеньях! Справа подъезжает что-то джипообразное, открывается стекло, оттуда высовывается очень колоритный персонаж: такой, знаете, с бритым затылком, цепью и всеми причиндалами и кричит мне следующее:

- Чувиха, давай, Я ПРИКРОЮ!

Перегораживает своей дурой четырехколесной дорогу, я торжественно глохну раза четыре подряд и, наконец, выезжаю. Плакали все!

Водитель водителю друг, товарищ и брат! Спасибо, чувак!!!

http://clubs.ya.ru/4611686018427457955/replies.xml?item_no=9151

|

Понравилось: 5 пользователям

Притча о выборе. |

Однажды некто пришёл к Соломону и сказал ему:

— Царь, помоги мне! Каждый раз, когда мне приходится делать выбор, я не могу спокойно спать — мечусь и страдаю, и раздумываю, то ли я сделал, что должно. Что мне делать?

И ответил мудрый царь:

— Выбора не существует.

И ещё спросил он:

— Ты бы бросился в реку, увидев тонущего ребёнка?

Ответил ему проситель:

— Конечно, царь!

Тогда изрёк Соломон:

— И вчера, и сегодня, и завтра?

— Да, — был ему ответ.

И сказал Соломон:

— Вот видишь — выбора не существует. Из чего выбирать, если всякий раз ты знаешь, как поступил бы, ещё до того, когда приходит черёд действий? Представив себе в подробностях любое событие, ты сразу знаешь, что делать. Всякий раз ты будешь выбирать наилучшее для тебя, и при одинаковых обстоятельствах ты всегда будешь действовать одинаково — и вчера, и сегодня, и завтра.

И ещё сказал Соломон:

— Единственное, где мы действительно можем делать выбор — это в своём сердце. Измени себя, и то, что ты, не задумываясь, сделал бы вчера, завтра уже не покажется тебе наилучшим. Тогда, и только тогда, сможешь ты поступить по-другому. Так что иди с миром и знай, что всё, что ты ни делал, было для тебя лучшим действием из возможных.

Проситель поклонился до земли и вышел, и с тех пор спал спокойно.

|

Понравилось: 1 пользователю

Последнее письмо. |

|

Понравилось: 3 пользователям

Подарочек своими руками |

Чаша из нитей. Необходимы:

основа (какая-нибудь чаша из любого материала)

тонкая плёнка

клей ПВА

нитки

Чашу облепливаем плёнкой. На плёнку намазываем клей и обматываем нитками в произвольном порядке.

Ждём полного высыхания. Аккуратно снимаем с чаши-основы вместе с плёнкой, отделяем плёнку.

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Может быть, они могут и разговаривать? |

Уже давным-давно учёные выяснили, что растения обладают интеллектом, памятью, эмоциями – от страха до сострадания. Такой взгляд на царство Флоры заставляет исследователей по всему миру по-новому открывать для себя каждый аспект их жизни, и вот теперь исследователи задались вопросом: если растения не так уж сильно отличаются от нас, может быть, они могут и разговаривать?

Мы уже знаем, что для общения с другими представителями своего вида растения создают и принимают различные химические сигналы, реагируют на количество пыльцы в воздухе и так далее. Таким образом они координируют время цветения, созревания плодов, соотношение полов в ареале – а могут даже вызвать «подмогу» в лице лесных санитаров, которые в два счёта разберутся с нашествием гусениц. А вот вопрос о том, издают ли растения звуки, долгое время считался абсурдным – и главным образом потому, что раньше не существовало достаточно чувствительной аппаратуры, способной зарегистрировать столь слабые звуковые колебания.

Честь сделать такое открытие выпала группе британских и австралийских биологов, которую возглавляла Моника Гальяно из Университета Северной Австралии в Перте. Ученые использовали в своих экспериментах высокочувствительные датчики, которые обычно применяются для изучения акустических особенностей антенн у насекомых. Исследовали учёные довольно банальный растительный объект: молодой экземпляр обычной кукурузы.

Корни растения вместе с аппаратурой опустили в воду и… можно было подумать, что в пробирке резвится стайка крошечных дельфинов: лазерный виброметр зафиксировал регулярно повторяющиеся щелкающие звуки с частотой около 220 герц. Биологи поставили серию контрольных экспериментов для того, чтобы удостовериться – действительно ли звук исходит от корней, а не чего-то другого в жидкости, и развеяли все сомнения: корешки явно беседовали. О чём же, позвольте спросить? – Разумеется, не о подорожании гречки и политике: каждый корень-разведчик, обгоняющий своих собратьев по темпам роста, посылал остальным сигналы о том, в каком направлении можно двигаться!

Учёные тут же принялись «общаться» с кукурузой, посылая корням звуковые сигналы той же частоты. В ответ растущие ниточки послушно потянулись за источником звука, и меняли своё направление каждый раз, как исследователи перемещали его. С помощью какого механизма наши зелёные друзья генерируют звуковые волны? Возможно, это происходит при трении друг о друга каких-нибудь твердых неорганических включений, содержащихся в цитоплазме растительных клеток, - предполагают светлые умы, продолжая биться над разгадкой этого вопроса.

Это открытия объясняют эксперимент 1973 года, когда проводились исследования по влиянию музыки на растения. Одной группе «подопытных» давали послушать лёгкие спокойные мелодии, другой –хард-рок. Первая часть растений немного склонялась к источнику музыки – и была абсолютно здорова. Другим растениям повезло меньше: они вырастали высокими и отклонялись от приёмника, словно пытались от него убежать. Их листья были поникшими и выцветшими – одним словом, такие звуки не хотят слушать даже «овощи».

Тем временем группа учёных под руководством старшего научного сотрудника Николая Наумова из Института прикладной математики имени Келдыша записала «голоса» овощей и фруктов. «Дары природы» помещали в специальный футляр, чувствительный к элементарным частицам электромагнитного поля. Излучаемые плодами фотоны преобразовывались в соответствующие звуки: эти фруктовые серенады и овощные симфонии можно считать образцами настоящей био-музыки! Догадывались ли мы, что румяное яблоко на ветке на самом деле монотонно и очень жалобно пищит? Или что выражение «бодрый, как огурчик» действительно соответствует оптимистичному и весёлому концерту хрустящего овоща?

|

Интересные факты из жизни Моцарта |

1.Обыкновенный вундеркинд Моцарт.

Как известно, был вундеркиндом: в четыре года малыш написал свой первый концерт для клавира, причем такой сложный, что вряд ли кто-либо из европейских виртуозов мог бы его исполнить. Когда любящий отец отнял у малыша неоконченную нотную запись, он изумленно воскликнул: - Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть! - Какие глупости, папа! – возразил Моцарт,- его может сыграть даже ребенок. Например я.

2. Трудное детство.

Все детство Моцарта было непрерывной чередой выступлений и музыкальных занятий. На многочисленных концертах в разных уголках Европы чудо-ребенок развлекал великосветскую публику: играл на клавире с закрытыми глазами – отец закрывал ему лицо платком. Тем же платком закрывали клавиатуру, и малыш вполне справлялся с игрой. На одном из концертов на эстраду вдруг вышла кошка… Моцарт бросил играть и со всех ног помчался к ней. Забыв о публике, юный гений стал забавляться с животным, и на сердитый окрик отца отвечал: - Ну, папочка, еще чуть-чуть, ведь клавесин никуда не денется, а кошка уйдет…

3. Снизошел…

После выступления маленького Моцарта в императорском дворце, юная эрцгерцогиня Мария-Антуанетта решила показать ему свое роскошное жилище. В одном из залов мальчик поскользнулся на паркете и упал. Эрцгерцогиня помогла ему подняться. - Вы так добры ко мне… – сказал юный музыкант. – Пожалуй, я на вас женюсь. Мария-Антуанетта рассказала об этом своей матери. Императрица с улыбкой спросила маленького «жениха»: - Из благодарности, – ответил Моцарт.

4. Поговорили…

Как-то раз, когда семилетний Моцарт давал концерты во Франфкурте-на-Майне, после выступления к нему подошел мальчик лет четырнадцати. - Ты так замечательно играешь! – сказал он юному музыканту. – Мне никогда так не научиться… - Да что ты! -удивился маленький Вольфганг. – Это ведь так просто. А ты не пробовал писать ноты?.. Ну, записывать мелодии, которые приходят тебе в голову… - Не знаю… Мне в голову приходят только стихи… - Вот это да! – восхитился малыш. – Наверно, писать стихи очень трудно? - Да нет, совсем легко. Ты попробуй… Собеседником Моцарта был юный Гёте.

5. Простодушный.

Как-то раз некий высокопоставленный зальцбургский сановник решил побеседовать с юным Моцартом, который к тому времени уже приобрел мировую славу. Но как обратиться к мальчику? Сказать Моцарту «ты» – неудобно, слишком велика его слава, а сказать «вы» – слишком много чести, для мальчика… После долгих размышлений этот господин наконец нашел удобную, как ему показалось, форму обращения к юной знаменитости. - Мы были во Франции и Англии? Мы имели большой успех? – спросил сановник. - Я-то там бывал, сударь. Но вот вас я признаться, нигде, кроме Зальцбурга, не встречал! – ответил ему простодушный Вольфганг.

6. Желание академика.

В семь лет Вольфганг написал свою первую симфонию, в двенадцать лет – первую оперу «Бастьен и Бастьена». В Болонской академии существовало правило не принимать никого в члены академии моложе двадцати шести лет. Но для вундеркинда Моцарта было сделано исключение. Он стал академиком Болонской академии в четырнадцать лет… Когда отец поздравлял его, он сказал: - Ну теперь, дорогой отец, когда я уже академик, можно я пойду на полчаса просто погулять?

7. Рыцарь золотой шпоры.

В Ватикане всего один раз в год исполнялось гигантское девятиголосное сочинение Аллегри для двух хоров. По приказу Папы Римского партитура этого произведения тщательно охранялась и никому не показывалась. Но Моцарт, прослушав всего лишь раз это произведение, записал его на слух. Он хотел сделать подарок для своей сестры Наннель – преподнести ей ноты, которые имеются только у Папы Римского… Узнав о «похищении», Папа пришел в крайнее изумление и, убедившись, что нотная запись безупречна, наградил Моцарта орденом Рыцаря золотой шпоры…

8. Чем взять аккорд?

Как-то раз Моцарт решил подшутить над Сальери. - Я написал такую вещицу для клавира, которую не сможет исполнить ни один человек в мире, кроме… меня! – сообщил он приятелю. Посмотрев ноты, Сальери воскликнул: - Увы, Моцарт, ты тоже не сумеешь сыграть это. Ведь тут обе руки должны исполнять труднейшие пассажи, причем на противоположных концах клавиатуры! И именно в этот момент необходимо взять несколько нот посередине клавиатуры! Даже если играть еще ногой, все равно исполнить написанное не удастся – слишком быстрый темп… Моцарт, весьма довольный, рассмеялся, сел за клавир и… исполнил пьесу в точности так, как она была написана. А сложный аккорд посередине клавиатуры он взял… носом!

Уточнение

Однажды, составляя бумагу со сведениями о своих доходах, Моцарт указал, что как придворный композитор императора Иосифа он получает восемьсот гульденов жалованья, и сделал следующую приписку: «Это слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что мог бы делать»…

10. Видите ли, в чем дело…

Как-то раз к Моцарту обратился молодой человек, желавший стать композитором. - Как написать симфонию? – спросил он. - Но вы еще очень молоды для симфонии, ответил Моцарт, – почему бы не начать с чего-нибудь попроще, например с баллады? - Но сами-то вы сочинили симфонию, когда вам было девять лет… - Да, – согласился Моцарт. – Но я ни у кого не спрашивал, как это сделать…

11. Ответная любезность.

Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. Решив разыграть Моцарта, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки: «Дорогой Вольфганг! Я жив и здоров!» Через несколько дней шутник получил огромный тяжелый ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано: «Дорогой друг! Когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца!»

12. Милостыня по-моцартовски.

Однажды на одной из улиц Вены к композитору обратился один бедняк. Но денег при себе у композитора не оказалось, и Моцарт пригласил несчастного зайти в кафе. Сев за столик, он вынул из кармана бумагу и за несколько минут написал менуэт. Моцарт отдал это сочинение нищему, и посоветовал зайти к одному издателю. Тот взял бумагу и отправился по указанному адресу, не очень-то веря в успех. Издатель взглянул на менуэт и… дал нищему пять золотых монет, сказав, что можно приносить подобные сочинения еще.

13. Совершенно с вами согласен!

Один из завистников Гайдна как-то в разговоре с Моцартом с пренебрежением сказал о музыке Гайдна: - Я бы так никогда не написал. - Я тоже, – живо отозвался Моцарт, – и знаете почему? Потому что ни вам, ни мне никогда не пришли бы в голову эти прелестные мелодии…

14. Некий музыкант готов поехать в Россию…

Однажды русский посол в Вене Андрей Разумовский написал Потемкину, что нашел некоего бедствующего музыканта и исполнителя по имени Вольфганг Амадей Моцарт, который готов пуститься в дальнее путешествие в Россию, так как ему нечем кормить свою семью. Но, видно, Потемкину в ту пору было не до того, и письмо Разумовского осталось без ответа, а Моцарт без заработка…

15. У меня есть Констанция?

Зарабатывая вполне приличные гонорары, Моцарт, тем не менее, вечно вынужден был занимать деньги. Получив за выступление на концерте тысячу гульденов (сумму баснословную!), он уже через две недели сидел без денег. Аристократический приятель Вольфганга, у которого тот попытался занять, с удивлением заметил: - У тебя нет ни замка, ни конюшни, ни дорогостоящей любовницы, ни кучи детей… Куда же ты деваешь деньги, мой дорогой? - Но у меня есть жена Констанция! – весело напомнил Моцарт. – Она – мой замок, мой табун породистых лошадей, моя любовница и моя куча детей…

16. Замечательный бантик.

Как-то ясным летним вечером Моцарт и его жена Констанция вышли на прогулку. На главной улице Вены у известного модного магазина им повстречалась щегольская коляска, из которой выпорхнула восхитительно одетая девушка. - Какая нарядная! – воскликнула Констанция, – мне больше всего на свете нравится ее пояс, а особенно красный бантик, которым он застегнут. - Я рад, – жизнерадостно отозвался гениальный муж,- что тебе нравится именно бантик. Потому что только на него у нас и хватит денег…

17. А знаете ли вы…

Мало кому известно, что сын Вольфганга Моцарта – Франц Ксавер Моцарт – почти тридцать лет прожил во Львове. Он организовал в городе хоровое общество, учил детей игре на фортепиано, сам выступал с концертами и дирижировал оркестром. Во Львове он написал пьесы для фортепиано на мотивы украинских народных песен. И по сей день во Львовской консерватории имени Н. Лысенко звучит музыка, созданная сыном Вольфганга Моцарта.

http://clubs.ya.ru/4611686018427457050/replies.xml?item_no=2789

|

Понравилось: 2 пользователям

Самый целеустремлённый человек |

Все преграды кажутся несущественными.

Я описался, потому что:

— не было времени сходить в туалет.

— я был слишком уставший.

— потерял надежду. Я не верил, что смогу добежать.

— ну конечно. Он-то добежал. У него ноги вон какие длинные.

— я слишком глуп, чтобы это сделать.

— я уже 5 раз описывался. У меня никогда не получится добежать.

— это явно не для меня.

— я постучался в туалет — но мне не открыли.

— мне не хватило мотивации.

— у меня была депрессия.

— у меня нет денег, я не могу себе этого позволить!

— решил сходить завтра

Часто ли вы идете к цели, как будто бежите к туалету?

|

Понравилось: 2 пользователям

Ретро прическа из кос |

|

Понравилось: 2 пользователям

Без заголовка |

1.Держать в чистоте жизненно важные места кухню и коридор.Деньги не придут в грязные места.

2.Не тратить деньги в первый день их прихода.Да бы не осуществлять не обдуманные поступки.Положите их в коробочку или сейф.И на второй день можно начать тратить маленькими суммами.

3.Кошелек должен быть красного цвета либо с элементами декора красного цвета.

4.Не класть в кошелек ничего лишнего.Только деньги и пластиковые карточки.(никаких фото, чеков и прочего мусора.)

5.Купюры раскладывать в отделениях кошелька по их номинальному достоинству.

6.Желательно деньги пересчитывать только чистыми руками и утром.

7.Для привлечения денег попросить денег у богатого человека и держать их в неразменном виде (это может быть любая сумма, но лучше если это будет валюта богатой страны)

8.Совершенствуйте умение зарабатывать. Совершенствовать себя можно и нужно, как минимум, по двум направлениям: в профессии и умении зарабатывать деньги на финансовом рынке (деньги – делают деньги).

9.Полученные деньги(100%) желательно распределять в такой пропорции: 50%-жертвовать на благое дело,25%-отложить на непредвиденные расходы,10%-нуждающимся родственникам и 15%-потратить на себя.

10.И самое главное старайтесь больше отдавать (а не жить по девизом : «Как можно больше отжать себе»).И тогда вы будете получать в два раза больше.

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

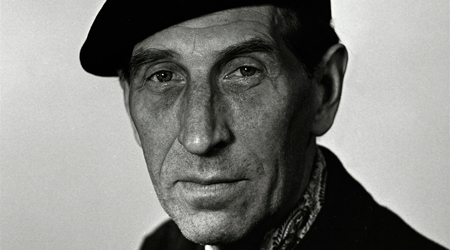

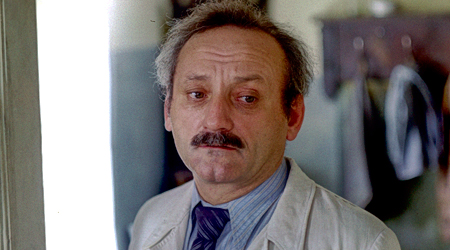

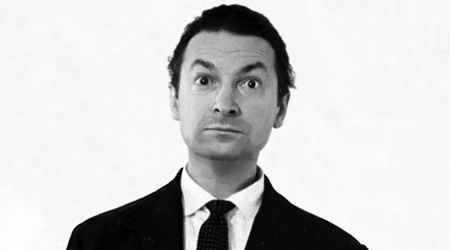

Как живут и как умирают наши актеры, кумиры прошлых лет |

|

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Куда уходит энергия |

Если вам неведомо ощущение упадка сил, апатии, состояния «выжатого лимона», вам не нужно читать эту статью. Вы счастливый человек. Остальные, возможно, найдут здесь много полезного. Я напишу о наиболее часто встречающихся энергетических дырах и о том, как их прикрыть.

апатии, состояния «выжатого лимона», вам не нужно читать эту статью. Вы счастливый человек. Остальные, возможно, найдут здесь много полезного. Я напишу о наиболее часто встречающихся энергетических дырах и о том, как их прикрыть.

Потому что, если этого не делать, любые практики набора энергии будут «обогревать улицу». Как если бы вы включили печку в машине с открытыми окнами.

Итак, куда мы обычно сливаем свою энергию?

-долг;

-сомнения;

-недоделанные дела;

-текучка;

-волнения о мелочах;

-тяжёлая пища;

-общение с вампирами;

-подкормка ЧСВ.

Преодоление инерции

Вспомните, как трудно бывает включиться в рабочий ритм после затяжных празников. Как тяжко решиться сделать шаг в новую жизнь. Сколько усилий требует приобретение новой привычки. А сколько энергии требуется, чтобы запустить новый проект? Масса!

Что делать:

Держать ритм! Если вы и в отпуске деятельны и активны, возврат к работе произойдёт легко. Что делать, если смена ритма нужна для отдыха? Сделайте смену ритма ритмичной! Т.е. она должна быть встроена в ваш рабочий график, а не связана с отпуском или праздниками.

Искать вдохновение. Точнее - делать то, что делать хочется. Как сказал Ричард Бах, "Желания нам даются вместе со средствами для их реализации". Бессознательное даёт на целевой кредит. И лучше потратить его по прямому назначению. На исполнение желания. На это силы есть.

Искать попутки. Присоединяться к процессам. Не начинать - продолжать! Развивать имеющееся, использовать инерцию движения. Учитывать ветра. Смотреть, куда движется мир. Словом, жить по-достигаторски.

Испугаться. Страх сопровождается мощным вплеском адреналина в кровь. Когда проспал важную встречу, кофе не нужен. Даже самые ленивые люди под страхом смерти способны проявить жизненную активность.

Долг

Если долго изменять себе и заниматься не тем, чем хочется, а тем, что надо, со счастьем можно попрощаться. С энергией - тоже. Чуток, конечно, будет поступать. От осознания собственной нужности и правильности. Но этот ручеёк - слабенький. Потому что идя по пути "надо", вы всё больше удаляетесь от источника своей силы.

Что делать:

Менять курс. Определиться, чего вы хотите от жизни и людей на самом деле, и идти к этому кратчайшим путём. Некоторым помогают воспоминания о детских мечтах. Другим - о самых приятных жизненных моментах. Третьим нужно вспомнить, что истинное желание относится лично к себе и переживается радостно, и начать жить с вопросом "Что я хочу?".

Сомнения

Уйти или остаться? Поиграть или поработать? Поспать или книжку дочитать? Правильно ли я поступил? Стоит ли продолжать? Нет ли лучшего варианта? Смогу ли я? Достоин ли я? А вдруг она не придёт? Хорошо ли это? Да мало ли интересных поводов для рефлексии может придумать умная голова! А на всё это тратится жизненная сила... Попробуйте полчасика побороться одной рукой с другой. Да в полную силу!

Что делать:

Выделить сомнениям конкретный промежуток времени. Час, например. До сомнений - собирать информацию. После - принимать решение и действовать под девизом: "Делай, что должен, и свершится, что суждено".

Планировать так, чтобы любое развитие событий оказывалось желаемым. Тогда исчезнет подпитывающий сомнения страх.

Трудно принять решение - кидай монетку.

Недоделанные дела

В принципе, каждое дело требует определённых вложений. Некоторые возвращают тут же. Как правило, в другой валюте. Но част и такой вариант, когда вложения возращаются только после достижения результата. Писать эту статью приятно и так, но опубликованная статья принесёт мне и миру существенно больше.

Недоделки замораживают ресурсы. А то и тянут постоянно новые. Примерно как с сотрудниками: зарплату приходится платить ежемесячно, а польза от них только тогда, когда их действия приносят прибыль.

Что делать:

Вести списки начатых дел. Доделывать. Отмечать сделанное. Чуть не забыл: у каждого дела должен быть очевидный критерий окончания. Цель должна быть подтверждаема с помощью органов чувств.

Если решили недоделывать дело, прекращаем его подкармливать. Иногда можно продать свой долгострой кому-нибудь ловкому.

Текучка

Это такой поток принципиально незавершаемых мелких дел, которые по сути своей не могут приносить попутную радость. Люди в текучке тонут. Люди в ней закапываются. А она всё копится и копится.

Что делать:

Перепоручать. Делегировать. Пусть ей занимается компьютерная программа, наёмные сотрудники, ученики, аутсорсинг. Вложения окупятся!

Использовать в качестве переключающего отдыха. Занимаясь текучкой, отдыхать от более эмоционально и интеллектуально насыщенных дел. Но для этого её должно быть немного. И очевидным следствием: никогда не начинать с текучки! Если вы свежи, занимайтесь более важными делами.

Отказываться. Взвесив все плюсы и минусы, можно легко придти к выводу, что отказ от текучки в большинстве своём безболезненен. Разумеется, если освободившиеся ресурсы вкладывать более разумно, а не в другую текучку.

Волнения о мелочах

Есть много в жизни важных вещей. Например, как сэкономить 15 копеек, как правильно отреагировать, когда на тебя косо посмотрели, покупать проездной или разовые билеты, кто последний раз угощал кока-колой, что подумает обо мне соседка и т.п. Все эти важные вопросы занимают чрезвычайно много места в голове. А иногда и в душе. И энергетическому балансу не способствуют.

Что делать:

Представить надпись на своей могильной плите: "Он волновался о (подставьте свою тему)".

Глупым мыслям говорить: "Куляй на кур!" - (с) Макс Фрай.

Начинай думать о том, как ты можешь удвоить свой доход в течение ближайшего месяца. - (с) Юрий Мороз.

Тяжёлая пища

Переел - клонит в сон. И уж точно не до работы. О какой тут энергии может идти речь! Вся ушла на переваривание того, что можно переварить, и утилизацию остального.

Что делать:

Набрали еды в тарелку? Теперь выложите половину и наслаждайтесь остальным. И никаких добавок!

Говорят, салатик переваривается легче, чем мяско.

Прежде чем засовывать нечто в рот, подумайте, как оно будет ощущаться в желудке через некоторое время.

Общение с вампирами

Зануды, нытики, неудачники, жертвы, бездельники, больные, маньяки, борцы за идею и многие другие. После общения с ними легко почувствовать опустошение. Всё остальное - тяжелее.

Что делать:

Общайтесь только с теми, на кого хотите быть похожими. Иначе станете похожими на вампиров. А вам это надо? Формируйте своё окружение. Знакомьтесь с людьми интересными, сильными, яркими. И нужными. И становитесь такими сами.

Если от вампира не отвязаться, берите на себя лидерство, доминируйте в беседе. Можно навязать свои эмоции. Можно навязать желаемые вам темы. Отнеситесь к происходящему, как к забавной игре.

Подкормка ЧСВ

Доказательство своего величия, страхи за то, что его поставят под сомнение, попытки быть непогрешимыми или хотя бы всемогущими, жалость к себе и другим неудачникам, вина, обида, высокомерие, злость - вот неполный перечень того, как в нашей жизни проявляет себя наше чувство собственной важности. Оно же - гордыня.

Что делать:

Изучайте, осознавайте своё ЧСВ. Привыкайте действовать, опираясь на целесообразность, а не на причинность. Т.е. делайте не "потому что", а "для того, чтобы". Это большая разница!

Практикуйте контролируемую глупость. Можете делать заведомые глупости. А можно просто осознавать, что любое ваше действие глупо по определению. Всё равно ведь все умрём. Но это для продвинутых. Контролируемая глупость: как потерять лицо и статус.

* * *

Следует помнить, когда достаточно энергии, то приходит ощущение наполненности жизни. И счастья. Дела спорятся, новое - интересует и возбуждает, препятствия вызывают азарт, а перед глазами открываются невиданные ранее перспективы. Жизнь становится песней! "Проснись и пой!"

Анвар Бакиров

|

Понравилось: 1 пользователю

Экспресс-курс русского языка по самым раздражающим ошибкам. |

В этом материале — самые распространенные в наши дни ошибки.

1. Сколько можно сомневаться «приДТи» или «приЙТи»? Запомните раз и навсегда, правильно — «приЙТи».

2. Заказали «экспрессо»? Чтобы быстрее приготовили?

|

Понравилось: 1 пользователю

15 принципов настоящей женщины. |

1. Настоящая женщина умеет принимать комплименты.

“Хорошо выгляжу? – Не умаляй моих достоинств, любимый, я выгляжу просто потрясающе!”

2. Настоящая женщина не интересуется чужим мнением по поводу своей внешности.

Красивая женщина, сменив цвет волос, не пристает к окружающим с вопросом: “Ну как?” Она говорит: “Ну-ка! Посмотрите, как здорово получилось!” И кто, спрашивается, посмеет это оспорить?

3. Настоящая женщина умеет улыбаться.

Она делает это так, что каждый думает, будто это улыбка предназначена ему. Хмурой и раздосадованной она никогда не бывает. Задуманной, печальной – да. Но не мрачной!

4. Настоящая женщина никогда не экономит на себе.

Она может потратить деньги на такси. На всю зарплату купить сапоги. Попробовать новую процедуру, которая стоит несколько обедов в ресторане. Ведь это доказательство любви к себе. А тех, кто любит себя, непременно полюбят и другие.

5. Настоящая женщина умеет достойно ответить на любые замечания по поводу ее внешности.

6. Настоящая женщина не боится быть смешной.

Если женщина уверена в своей неотразимости, то никакая ситуация, выставляющая ее в невыгодном свете, ей не страшна….

7. Настоящая женщина никогда ни о чем не жалеет.

Она постарается извлечь пользу из любой неприятности. Настоящая женщина легко расстается с ненужными вещами и ненужными воспоминаниями.

8. Настоящая женщина никогда никому не завидует.

Ведь зависть доказывает страх перед конкуренцией. А настоящая женщина абсолютно уверена: она вне конкуренции!

9. Настоящая женщина не утверждается за счет других.

Ей просто не нужны дополнительные средства для того, чтобы привлекать внимание к своей персоне.

10. Настоящая женщина в любых ситуациях ведет себя естественно.

Зачем изображать кого-то, если она и так – само совершенство!!!

11. Настоящая женщина не вдается в детали.

Ее коллеги не знают, сколько времени она проводит в салонах красоты, а подруги не догадываются о взятом напрокат платье. Она никогда не скажет посторонним, что носит контактные линзы. “Красивые ноги? - Да, это у меня наследственное! – Зубы? – Мой дантист тоже удивляется!”

12. Настоящая женщина не рассказывает о жертвах, на которые время от времени ей приходится идти.

Проторчала до ночи на работе? Жалоб никто не услышит!!!

13. Настоящая женщина не суетится.

Она с достоинством несет себя по жизни, независимо от того, где находится: в элитном ресторане или в переполненном супермаркете в обеденный перерыв.

14. Настоящая женщина дорожит каждым кавалером.

Самый простой рецепт вызвать интерес у мужчин подсказал Фицджеральд в рассказе “Волосы Вероники”: чтобы вокруг тебя вилась толпа поклонников, а мир считал тебя настоящей красавицей, ответь вниманием на флирт пусть даже совершенно ненужного и несимпатичного тебе типа. Нужный и симпатичный обязательно поинтересуется: “Что это за особа, вокруг которой так суетятся мужчины?” А уж знать, что эти мужчины тебе безразличны, ему совсем не обязательно.

15. Настоящая женщина не ищет во всем подвоха и тайного смысла.

Она просто наслаждается жизнью и своей неповторимостью))

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

5 золотых правил бизнеса... |

1. Деньги вперёд.

Основное правило бизнеса – деньги вперёд. Помните, что бы ни случилось, как бы Вас не убеждали повременить, не соглашайтесь – Вы должны получать деньги вперед. Когда Вы приходите в магазин, Вам никто не продаст хлеб или водку в долг. Заплатите деньги и пользуйтесь на здоровье.

Существует знаменитая фраза, сказанная одним из олигархов – «Бизнес на доверии заканчивается кровью». Поэтому разделяйте бизнес и обычную жизнь. Не бойтесь показаться жадным или скупердяем – действуйте по правилам бизнеса.

2. Интересная идея.

Ваш бизнес должен представлять собой интересную идею. Интересную не только для Вас лично, но и для окружающих.

3. Выполнение обязательств.

Всегда выполняйте то, что обещаете – от этого зависит Ваша репутация и судьба Вашего бизнеса. Выполняйте обещанное, даже если это приведёт к финансовым потерям. Лучше потерять деньги, чем репутацию.

4. Один хозяин.

Любой бизнес, начатый в партнёрстве, рано или поздно приведёт к разногласиям. И вот тогда начнутся серьёзные трудности. Начнётся раздел бизнеса – и здесь придётся резать «по-живому». Лучший выход – начинать бизнес в одиночку. Если такой возможности нет – раздел стоит производить на начальном этапе. В противном случае, можно лишиться не только партнёра, но и бизнеса, а зачастую и жизни.

5. Бумага.

Все свои соглашения с партнёрами по бизнесу, с поставщиками, с покупателями обязательно оформляйте документально. Не надо думать, что «этот человек такой хороший – он не может обмануть». Если Вы не заключаете документально оформленных соглашений – Вы рано или поздно потеряете не только деньги, но и бизнес.

Соблюдая 5 золотых правил бизнеса Вы обязательно добьётесь успеха!

|

16 вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе |

1. Правило 80/20 (принцип Парето)

80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.

2. Закон Паркинсона

Вы можете делать то, что вам надо намного быстрее, чем вы думаете. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите.

3. Групповая операция

Хороший способ выполнить скучные и однообразные задания быстро - делать весь комплект друг за другом.

4. Сначала отдавайте, а потом получайте.

Именно в таком порядке, а не наоборот

Со временем вы получите больше, чем отдали.

5. Опережайте события. Не тормозите.

Это не только избавит вас от ожиданий, но и доставит вам удовольствие - вы почувствуете, что имеете власть управлять своей жизнью.

6. Ошибки и неудачи - это хорошо

Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

7. Не относитесь к себе слишком сурово

Это лишь создает дополнительную ненужную внутреннюю боль и забирает драгоценное время.

8. Создавайте хороший контакт

Относитесь к любой встрече, как будто там присутствуют ваши лучшие друзья. И вы начинаете общение именно с такой установкой, вместо того, чтобы все это время нервничать.

9. Воспользуйтесь особенностями ретикулярной активизирующей системы как своим преимуществом

Эта система фокусировки, РАС, расположенная в мозге. Чтобы ее использовать, вам необходимо по-настоящему сосредоточиться на том, чего вы хотите и постоянно поддерживать свое внимание (к примеру, листочек бумаги, на котором вы можете выписать кое-что из этого поста, вроде "Сначала отдавай" или "Иди на контакт").

10. Ваше отношение изменяет реальность

Пессимизм может прятаться за маской реализма. Но это потому, что ваша РАС настроена на восприятие негатива, который вы хотите видеть. Именно поэтому вы оказываетесь каждый раз "правым". С другой стороны, может быть лучше не быть правым в таких ситуациях.

Если вы попытаетесь кардинально изменить свое отношение, вместо того, чтобы просто рассматривать эту возможность, вы будете приятно удивлен

11. Благодарность - простой способ почувствовать себя счастливым

Если бы мне кто-то сказал, что чувство благодарности, испытываемое всего лишь минуту-другую, представляет собой отличный способ превратить плохое настроение в хорошее, я бы серьезно тренировался быть благодарным. Это также замечательное средство поддерживать позитивное отношение к окружающей действительности и концентрироваться на правильных целях. А еще - делать счастливыми других. Что в свою очередь сделает вас еще счастливее - эмоции заразительны.

12. Не сравнивайте себя с другими

Если вы сравниваете себя с другими, вы позволяете внешнему миру контролировать свое самоощущение. Перепады настроения вам обеспечены.

Гораздо более продуктивно сравнивать себя с собой же. Чтобы увидеть, насколько вы продвинулись вперед, каких целей вы достигли и как вы выросли над собой. Возможно, это звучит не так уж и замечательно, но в конце концов это принесет внутренний покой, укрепит силу воли и наполнит вас положительными эмоциями.

13. 80-90% того, чего вы боитесь, никогда не произойдет в действительности

Это - всего лишь чудовища, существующие только у вас в голове. И если это все-таки случается, то чаще всего все не настолько ужасно, как вы ожидали. Беспокойство в большинстве случаев является всего лишь пустой тратой времени.

14. Не воспринимайте все слишком серьезно

То, что сегодня кажется большой проблемой, вы можете даже не вспомнить через три года. Если относиться к себе, своим мыслям и эмоциям слишком серьезно, то это принесет только ненужные страдания. Поэтому остыньте и расслабьтесь. Ваше настроение изменится чудесным образом.

15. Записывайте все

Если ваша память похожа на мою, значит, представляет собой дырявое решето. Множество хороших и даже замечательных идей могут быть утеряны навсегда.

16. Почти во всем, что с вами происходит, можно увидеть какие-то возможности

В любом жизненном испытании будет что-то такое, чему вы сможете научиться, что поможет вам расти над собой. Негативный опыт, ошибки и неудачи иногда могут дать больше, чем успех, ведь вы учитесь чему-то совершенно новому, чему успех никогда бы не научил.

Когда бы вы ни получили отрицательный опыт, спросите себя, какие возможности он в себе таит. Что полезного можно извлечь из этой ситуации? Один отрицательный опыт может помочь вам в будущем добиться успеха.

А что бы вы хотели узнать о жизни еще в школе или хотя бы просто раньше?

Оригинал статьи: Henrik Edberg

http://clubs.ya.ru/4611686018427446986/replies.xml?item_no=23520

Серия сообщений "детям":

Часть 1 - Для маленькой модницы.

Часть 2 - Роликовые дети. )

...

Часть 11 - Подарок с ромашкой пожеланий

Часть 12 - Емкость для мелочей из пластикового бутыля.

Часть 13 - 16 вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе

Часть 14 - Идеи по рукоделию - игрушки

Часть 15 - Оригинальные бутерброды для малышей)

...

Часть 35 - УНИКАЛЬНЫЕ СОВЕТСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ВЗОРВАВШИЕ НАШ МОЗГ

Часть 36 - Векторные рисунки для росписи.

Часть 37 - МАЛЕНЬКИЙ БУМАЖНЫЙ ЗОНТИК.

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

Русь была богаче Запада |

ечественные мыслители видели одну из задач нашей страны в том, чтобы увести человечество от одностороннего развития. Рубрику о самобытном, не навязанном стереотипами образе России, её подлинном месте в мировом сообществе открывает сравнением западного и русского прошлого писатель и историк Валерий ШАМБАРОВ.

В нашей стране ещё с XVIII–XIX вв. внедрилась весьма своеобразная методика изучения истории. Отдельно преподносится всемирная (а на самом деле, история западной цивилизации) и отдельно отечественная. А для оценок выбран единственный критерий «прогресса» – когда и на каком этапе Россия «догоняла» Европу.

Зачем ей требовалось играть в догонялки, подразумевается автоматически. С одной стороны – «сонное царство», невежество, грязь, нищета, рабство. С другой – блестящая Франция, мудрая Англия, роскошная Италия, деловая и аккуратная Германия… Но если от «общепризнанных» стереотипов перейти к реальности, подобное сопоставление сразу даёт трещины.

Дело в том, что все западные авторы имели (и имеют) вполне понятную тенденцию приукрашивать и лакировать своё прошлое. Для российских историков, заражённых либерализмом и «западничеством», было характерным обратное стремление – принизить собственных предков, подстраиваясь к зарубежным мнениям. Но на формирование массовых стереотипов оказали определяющее влияние даже не предвзятые исторические труды, а художественные романы и кинофильмы.

Возьмем хотя бы допетровский XVII век. В России, как предполагается, полное «варварство», которое начнёт выправлять только царь-реформатор, прорубая «окно в Европу». А за границей – сразу предстают перед глазами образы куртуазных дам, галантных кавалеров, учёных.

Ну, кто не помнит яркие картинки, как храбрые и изысканные мушкетёры щелкают каблуками по паркету Лувра или по парижским мостовым? Хотя стоило бы учитывать, что подобные картинки имеют слишком мало общего с истинными фактами. Запад любил роскошь и блеск. Но достигались они вовсе не за счёт научного прогресса или более совершенных общественных систем, а за счёт чрезвычайно крутого выжимания соков из собственного простонародья и начавшегося ограбления колоний.

Да и блеск, если разобраться, оказывался сомнительным. Например, если уж говорить о тех же мушкетёрах, то их было всего 2 роты, они составляли личную охрану короля. Кроме них, во Франции было 2 полка гвардии. Только они получали жалованье и носили форму – никаких иных регулярных частей во Франции ещё не существовало.

Остальная армия собиралась из личных отрядов вельмож, из наёмников и представляла собой разномастный сброд.

В отличие от России, где имелся десятитысячный великолепный корпус стрельцов, а с 1630 года начали формироваться полки «нового строя»: солдатские, драгунские, рейтарские, гусарские. В 1660-х гг. их было уже 75.

Цокать каблуками по паркетам мушкетёрам было бы трудновато. В их времена полы во дворцах устилали соломой. А солому меняли раз в неделю. Туалетов ещё не было. В Англии они появились в 1581 г. – британцы торговали с русскими и турками и позаимствовали полезное новшество.

Но другие европейские государства перенимать его не спешили. Во Франции даже сто лет спустя пользовались горшками, с ними по дворцу ходили особые слуги. На балах и приёмах их не хватало, господа аристократы справляли нужду по углам, дамы присаживались под лестницами, и одна из германских принцесс жаловалась: «Пале-Рояль пропах мочой». Поэтому у королей было по несколько дворцов. Время от времени они переезжали, а оставленную резиденцию мыли и чистили.

Но и сами европейцы гигиеной не отличались. Культ чистоты они восприняли гораздо позже, в XIX в. – от китайцев (в тропическом климате грязь вела к опасным инфекциям). В общем-то, и раньше перед глазами западных граждан был пример более здорового образа жизни: русские ходили в баню не реже двух раз в неделю.

Но подобный обычай иноземные гости описывали как экзотический и «варварский». Даже смеялись над ним. Англичане указывали на свои поверья, что купание приводит к тяжёлым болезням, сокрушались, что частое мытьё «портит цвет лица» русских женщин.

Ни бань, ни ванн не было даже в королевских покоях. Вши и блохи множились в причёсках, под париками и считались вполне нормальным явлением. В Англии вошь называли «спутник джентльмена».

А во Франции уже в конце XVII в., в эпоху Людовика XIV, сборник правил хорошего тона поучал, что в гостях за столом не надо причёсываться, дабы не поделиться своими насекомыми с соседями. Тот же сборник наставлял кавалеров и дам, что не мешает хотя бы раз в день (!) помыть руки. А ещё лучше при этом сполоснуть и лицо.

Чума в Неаполе, 1656 год.

Нечистоплотность и породила знаменитую французскую парфюмерию. Заглушая запахи пота и немытого тела, аристократы щедро поливались духами – они тогда напоминали крепкие одеколоны. А чтобы скрыть грязь, прыщи и угри, дамы обсыпали лицо, плечи и грудь толстенным слоем пудры. Увлекались и притираниями, кремами и эликсирами из самых сомнительных компонентов, нередко доводя себя до экзем и рожистого воспаления.

Кушали в Европе, как правило, руками. В нашей стране вилки употреблялись ещё со времён Киевской Руси, они найдены и при раскопках Москвы. В Италии вилки появились в конце XVI в., а во Франции внедрились лишь в XVIII в.

А кровати делались огромных размеров. В них укладывались муж, жена, дети, вместе с семьёй могли положить и гостя. А слуги и подмастерья ночевали на полу, вповалку.

И речь европейцев очень отличалась от изысканных оборотов, привычных нам по романам и фильмам. Так, один из мемуаристов передаёт диалог тогдашних аристократов. Герцог де Вандом интересуется: «Вы, наверное, примете сторону де Гиза, раз уж вы (непристойное слово)... его сестру?» На что маршал Бассомпьер отвечает: «Ничего подобного, я (непристойное слово)... всех ваших тёток, но это не значит, что я стал вас любить».

Что касается рыцарского отношения к дамам, то и эти представления перекочевали в наше сознание из романов XIX в. А в эпоху Возрождения германский поэт Реймер фон Цветтен рекомендовал мужьям «взять дубинку и вытянуть жену по спине, да посильнее, изо всей силы, чтобы она чувствовала своего господина и не злилась». Книга «О злых женщинах» учила, что «осёл, женщина и орех нуждаются в ударах».

Даже дворяне откровенно, за деньги, продавали красивых дочерей королям, принцам, аристократам. Подобные сделки считались не позорными, а крайне выгодными. Ведь любовница высокопоставленного лица открывала пути и к карьере, и к обогащению родных, её осыпали подарками. Но могли подарить другому, перепродать, отлупить.

Английский король Генрих VIII в приступах плохого настроения так избивал фавориток, что они на несколько недель «выходили из строя». А на простолюдинок нормы галантности вообще не распространялись. С ними обращались, как с предметом для пользования.

Хозяйство европейских стран оставалось преимущественно аграрным. Крестьяне составляли 90–95% населения. Крупных городов было мало — Париж (400 тыс. жителей), Лондон (200 тыс.), Рим (110 тыс.). Стокгольм, Копенгаген, Бристоль, Амстердам, Вена, Варшава – 20–40 тыс. жителей, а население большинства городов не превышало 5 тыс. Но характерной их чертой была грязь и скученность (до 1000 человек на гектар).

Дома втискивались в узкое пространство крепостных стен, их строили в 3–4 этажа, а ширина большинства улиц не превышала 2 метров. Кареты через них не проходили. Люди пробирались верхом, пешком, а богачей слуги носили в портшезах.

Даже в Париже была вымощена только одна улица, бульвар Соurs lа Rеinе являлся единственным местом прогулок знати, куда выбирались «себя показать». Прочие улицы не мостились, тротуаров не имели, и посреди каждой шла канава, куда прямо из окон выбрасывались отходы и выплёскивалось содержимое горшков (ведь в домах туалеты тоже отсутствовали). А земля в городе стоила дорого, и чтобы занимать меньшую площадь, второй этаж имел выступ над первым, третий над вторым, и улица напоминала тоннель, где не хватало света и воздуха, скапливались испарения от отбросов.

Путешественники, приближаясь к крупному городу, издалека ощущали смрад. Но горожане привыкали и не замечали его. Антисанитария нередко вызывала эпидемии. Оспа прокатывалась примерно раз в 5 лет. Наведывались и чума, дизентерия, малярия. Только одна из эпидемий, 1630–31 гг., унесла во Франции 1,5 млн жизней. В Турине, Венеции, Вероне, Милане вымерло от трети до половины жителей.

Детская смертность была очень высокой, из двух младенцев выживал один, остальные угасали от болезней, недоедания. А люди за 50 считались стариками. Они и вправду изнашивались – бедные от лишений, богатые от излишеств.

На всех дорогах и в городах свирепствовали разбойники. Их ряды пополняли разорившиеся дворяне, обнищавшие крестьяне, безработные наёмники. В Париже каждое утро подбирали по 15–20 ограбленных трупов. Но если бандитов (или мятежников) ловили, расправлялись безжалостно.

Публичные казни во всех европейских странах были частым и популярным зрелищем. Люди оставляли свои дела, приводили жён и детей. В толпе сновали разносчики, предлагая лакомства и напитки. Знатные господа и дамы арендовали окна и балконы ближайших домов, а в Англии для зрителей специально строили трибуны с платными местами.

Но к крови и смерти на Западе настолько привыкли, что для запугивания уголовных и политических преступников их оказывалось недостаточно. Изобретались как можно более мучительные расправы. По британским законам, за измену полагалась «квалифицированная казнь». Человека вешали, но не до смерти, вытаскивали из петли, вскрывали живот, отрезали половые органы, отрубали руки и ноги и под конец — голову.

В 1660 г. С. Пинс описывал: «Ходил на Чаринг-кросс смотреть, как там вешают, выпускают внутренности и четвертуют генерал-майора Харрисона. При этом он выглядел так бодро, как только возможно в подобном положении. Наконец с ним покончили и показали его голову и сердце народу – раздались громкие ликующие крики».

В той же Англии за другие преступления постепенно, по одной, ставили на грудь приговорённому гири, пока он не испустит дух. Во Франции, Германии и Швеции часто применяли колесование. Фальшивомонетчиков варили заживо в котле или лили расплавленный металл в горло. В Польше сажали преступников на кол, поджаривали в медном быке, подвешивали на крюке под ребро. В Италии проламывали череп колотушкой.

Обезглавливание и виселица были совсем уж обычным делом. Путешественник по Италии писал: «Мы видели вдоль дороги столько трупов повешенных, что путешествие становится неприятным». А в Англии вешали бродяг и мелких воришек, утащивших предметы на сумму от 5 пенсов и выше. Приговоры единолично выносил мировой судья, и в каждом городе в базарные дни вздергивали очередную партию провинившихся.

Вот и спрашивается, в каком отношении наша страна должна была «догонять» Европу? Правда, мне могут напомнить, что на Западе существовала система образования, университеты.

Но и тут стоит внести поправку – эти университеты очень отличались от нынешних учебных заведений. В них изучали богословие, юриспруденцию и в некоторых – медицину.

Естественных наук в университетах не было. Проходили, правда, физику. Но она (наука об устройстве природы) считалась гуманитарной, и зубрили её по Аристотелю.

А в результате университеты плодили пустых схоластов да судейских крючкотворов. Ну а медицина оставалась в зачаточном состоянии. Общепризнанными средствами от разных болезней считались кровопускания и слабительные. Безграмотным лечением уморили королей Франциска II, Людовика XIII, королеву Марго, кардинала Ришелье. А ведь их-то лечили лучшие врачи! Более совершенные учебные заведения начали появляться лишь на рубеже XVI–XVII вв. – школы иезуитов, ораторианцев, урсулинок. Там преподавалась уже и математика.

К области «науки» европейцы относили магию, алхимию, астрологию, демонологию. Впрочем, о какой образованности можно вести речь, если в 1600 г. в Риме сожгли Джордано Бруно, в 1616 г. запретили труд Коперника «Об обращении небесных тел», в 1633 г. Галилея заставили отречься от доказательств вращения Земли. Аналогичным образом в Женеве сожгли основоположника теории кровообращения Мигеля Сервета. Везалия за труд «О строении человеческого тела» уморили голодом в тюрьме.

И в это же время по всем западным странам увлечённо сжигали «ведьм». Пик жестокой вакханалии пришёлся отнюдь не на «тёмные» времена раннего Средневековья, а как раз на «блестящий» XVII в. Женщин отправляли на костры сотнями. Причём университеты активно поучаствовали в этом! Именно они давали «учёные» заключения о виновности «ведьм» и неплохо зарабатывали на подобных научных изысканиях.

А.М.Васнецов. Новгородский торг.

Что же касается России, то она в данную эпоху развивалась энергично и динамично. Её нередко посещали иностранные купцы, дипломаты. Они описывали «много больших и по-своему великолепных городов» (Олеарий), «многолюдных, красивой, своеобразной архитектуры» (Хуан Персидский). Отмечали «храмы, изящно и пышно разукрашенные» (Кампензе), восхищались: «Нельзя выразить, какая великолепная представляется картина, когда смотришь на эти блестящие главы, возносящиеся к небесам» (Лизек).

Русские города были куда более просторными, чем в Европе, при каждом доме имелись большие дворы с садами, с весны до осени они утопали в цветах и зелени.

Улицы были раза в три шире, чем на Западе. И не только в Москве, но и в других городах во избежание грязи их устилали брёвнами и мостили плоскими деревянными плахами. Русские мастера удостоились самых высоких оценок современников: «Города их богаты прилежными в разных родах мастерами» (Михалон Литвин). Существовали школы при монастырях и храмах – их устраивал ещё Иван Грозный.

Был городской транспорт, извозчики – вплоть до конца XVII в. иноземцы рассказывали о них как о диковинке: у них такого ещё не было. Не было у них и ямской почты, связывавшей между собой отдалённые районы. «На больших дорогах заведён хороший порядок. В разных местах держат особых крестьян, которые должны быть наготове с несколькими лошадьми (на 1 деревню приходится при этом лошадей 40–50 и более), чтобы по получении великокняжеского приказа они могли немедленно запрягать лошадей и спешить дальше» (Олеарий). От Москвы до Новгорода доезжали за 6 дней.

Путешественники сообщали о «множестве богатых деревень» (Адамс). «Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в таком количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро вы можете видеть от 700 до 800 саней, едущих туда с хлебом, а некоторые с рыбой» (Ченслер).

И жили-то русские очень неплохо. Все без исключения чужеземцы, побывавшие в России, рисовали картины чуть ли не сказочного благоденствия по сравнению с их родными странами!

Земля «изобилует пастбищами и отлично обработана... Коровьего масла очень много, как и всякого рода молочных продуктов, благодаря великому обилию у них животных, крупных и мелких» (Тьяполо). Упоминали «изобилие зерна и скота» (Перкамота), «обилие жизненных припасов, которые сделали бы честь даже самому роскошному столу» (Лизек).

И всё это было доступно каждому! «В этой стране нет бедняков, потому что съестные припасы столь дёшевы, что люди выходят на дорогу отыскивать, кому бы их отдать» (Хуан Персидский – очевидно, имея в виду раздачу милостыни). «Вообще во всей России вследствие плодородной почвы провиант очень дёшев» (Олеарий).

О дешевизне писали и Барбаро, Флетчер, Павел Алеппский, Маржерет, Контарини. Их поражало, что мясо настолько дёшево, что его даже продают не на вес, «а тушами или рубят на глазок». А кур и уток часто продавали сотнями или сороками.

Водились у народа и денежки. Крестьянки носили большие серебряные серьги (Флетчер, Брембах). Датчанин Роде сообщал, что «даже женщины скромного происхождения шьют наряд из тафты или дамаска и украшают его со всех сторон золотым или серебряным кружевом». Описывали московскую толпу, где «было много женщин, украшенных жемчугом и увешанных драгоценными каменьями» (Масса). Уж наверное, в толпе теснились не боярыни.

Мейерберг приходил к выводу: «В Москве такое изобилие всех вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да ещё получаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире». А немецкий дипломат Гейс, рассуждая о «русском богатстве», констатировал: «А в Германии, пожалуй, и не поверили бы».

Конечно же, благосостояние обеспечивалось не климатом и не каким-то особенным плодородием. Куда уж было нашим северным краям до урожаев Европы! Богатство достигалось чрезвычайным трудолюбием и навыками крестьян, ремесленников.

Но достигалось и мудрой политикой правительства. Со времён Смуты Россия не знала катастрофических междоусобиц, опустошительных вражеских вторжений (восстание Разина по масштабам и последствиям не шло ни в какое сравнение с французской Фрондой или английской революцией).

Царская армия неизменно громила любых неприятелей – поляков, шведов, татар, персов, под Чигирином похоронила две турецких армии, под Албазином и Нерчинском остановила агрессию маньчжуров и китайцев.

Да и правительство не обирало народ. Все иноземные гости признают – налоги в России были куда ниже, чем за рубежом. Мало того, царь реально защищал подданных от притеснений и беззаконий. Самый распоследний холоп мог передать жалобу непосредственно государю!

Документы показывают, что властитель реагировал, вмешивался, оберегая «правду». А в результате народ не разорялся. Купцы, крестьяне, мастеровые имели возможность расширять свои хозяйства, поставить на ноги детей. Но от этого выигрывало и государство…

К слову сказать, и эпидемии случались гораздо реже, чем в «цивилизованной» Европе. «В России вообще народ здоровый и долговечный... мало слышали об эпидемических заболеваниях... встречаются здесь зачастую очень старые люди» (Олеарий).

А если уж продолжать сопоставление, то и крови лилось намного меньше. «Преступление крайне редко карается смертью» (Герберштейн); «Законы о преступниках и ворах противоположны английским. Нельзя повесить за первое преступление» (Ченслер). Казнили лишь за самые страшные преступления, причём смертные приговоры утверждались только в Москве – лично царём и Боярской думой. И уж таких садистских безумств, как массовые охоты на ведьм, наши предки не знали никогда…

Вот так рассыпаются байки о дикой и забитой Руси – и о просвещённой, изысканной Европе.

Впрочем, хочется оговориться: автор отнюдь не стремится опорочить и оскорбить западноевропейцев. У них имелись свои свершения, достижения и идеалы. Но не стоило бы, отдавая им должное, порочить русских.

http://clubs.ya.ru/4611686018427432697/replies.xml?item_no=148155

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Все познается в сравнение.. |

Если сегодня с утра Вы проснулись здоровым - Вы счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.

Если Вы никогда не пережили войну, тюремное заключение, пыток или голод - Вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире.

Если в Вашем холодильнике есть еда, Вы одеты и обуты, у Вас есть крыша над головой и постель - Вы богаче, чем 75% людей в этом мире.

Если Вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти - Вы счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире.

Если у Вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке - Вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире.

Если Вы читаете это - Вы не принадлежите к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют читать.

|

Улучшаем соображалку |

1) Кофе и сигареты. Кофе повышает скорость работы мозга, а сигареты делают мышление острее и точнее. Эффект в обоих случаях длится недолго, не говоря уже долгосрочных последствиях для здоровья.

2) Для некурящих — кофе и пончик. Комбинация глюкозы и кофеина повышает внимательность.

3) Жвачка повышает концентрацию сильнее, чем кофеин, правда, эффект длится всего 20 минут.

4) Рисуйте и чертите. Если размышлять о проблеме и параллельно что-нибудь рисовать, это повысит концентрацию и усилит память.

6) Думайте об умных людях — известных ученых, предпринимателях. Мысли об умных людях рождают поток ассоциаций («гениальный», «талантливый», «одаренный»), которые в свою очередь рождают правильный ментальный настрой. Эффект длится 15 минут.

7) Не думайте о дураках. Это дает обратный эффект.

8 ) Нюхайте розмарин. Определенный уровень розмаринового масла в крови усиливает концентрацию.

9) Общайтесь с другими людьми, интересуйтесь их жизнью, не позволяйте чувству одиночества овладеть вами. Одиночество не только бьет по когнитивным способностям, но и ведет к преждевременной смерти.

10) Физические упражнения.

11) Слушайте классическую музыку. Любая другая музыка дает нейтральный или отрицательный эффект.