-Рубрики

- Стихотворения (529)

- Российская империя (351)

- Династия Романовых (190)

- Великие женщины (184)

- Памятные даты (167)

- Святая Царская Семья (154)

- Великие мужчины (119)

- Жизнь и творчество Пушкина (99)

- Санкт-Петербург (86)

- ОТМА (85)

- Дворцы, усадьбы и парки (73)

- Видео (66)

- Любимые фильмы (60)

- Жизнь и творчество Марины Цветаевой (58)

- Искусство (52)

- Поздравляю с праздником! (49)

- Праздник со слезами на глазах (49)

- Царское Село (49)

- Цесаревич Алексей (45)

- Императрица Александра Федоровна (44)

- Екатерина Великая и ее окружение (42)

- Живопись (41)

- Наталья Николаевна Пушкина ( Натали) (40)

- Император Николай Второй (38)

- О Петре Великом и не только (35)

- Музеи (29)

- Книги (25)

- Мое творчество (21)

- Размышления (18)

- Открытки и фото (17)

- Институт Благородных Девиц (17)

- Императрица Мария Федоровна (17)

- Анна Ахматова (17)

- Федор Тютчев (17)

- Великие картины (17)

- Мода и этикет (15)

- Афанасий Фет (14)

- Русский романс (13)

- Письма (13)

- Император Александр Третий (12)

- Сергей Есенин (12)

- Императрица Елизавета Алексеевна (11)

- Великие вокалисты (11)

- Тульский край (11)

- Александр Блок (11)

- Императрица Екатерина Первая (10)

- Любимые актеры (9)

- Тест (9)

- Рецепты (9)

- Илья Резник (8)

- Принцесса Диана (8)

- Александровский дворец (7)

- Николай Гумилёв (6)

- Андрей Дементьев (6)

- Ордена и медали (6)

- Памятники (6)

- Историческая реконструкция (5)

- Владимир Высоцкий (5)

- Фигурное катание (5)

- Цена любви (5)

- Великая Княгиня Елизавета Федоровна (5)

- Роберт Рождественский (4)

- Евгений Евтушенко (4)

- Михаил Лермонтов (4)

- Императрица Мария Александровна (4)

- Спорт (4)

- Жемчужины Петергофа (4)

- Княгиня Ирина Романова ( Юсупова) (3)

- Императрица Елизавета Петровна (3)

- Оформление дневника (3)

- К. Р. (3)

- Василий Жуковский (2)

- Александр Вертинский (1)

-Фотоальбом

- Солнечный лучик

- 23:32 30.04.2013

- Фотографий: 17

- ОТМА

- 23:15 28.04.2013

- Фотографий: 33

-Музыка

- " Однообразные мелькают".

- Слушали: 19 Комментарии: 2

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

Эмалевый крестик в петлице,

И серой тужурки сукно.

Какие печальные лица,

И как это было давно...

Какие прекрасные лица,

И как безнадёжно бледны

Наследник, императрица,

Четыре Великих Княжны...

Георгий Иванов

" Сини подмосковные холмы...." |

Сини подмосковные холмы,

В воздухе чуть теплом — пыль и деготь.

Сплю весь день, весь день смеюсь, — должно быть,

Выздоравливаю от зимы.

Я иду домой возможно тише:

Ненаписанных стихов — не жаль!

Стук колес и жареный миндаль

Мне дороже всех четверостиший.

Голова до прелести пуста,

Оттого что сердце — слишком полно!

Дни мои, как маленькие волны,

На которые гляжу с моста.

Чьи-то взгляды слишком уж нежны

В нежном воздухе едва нагретом…

Я уже заболеваю летом,

Еле выздоровев от зимы.

13 марта 1915

Марина Цветаева.

|

Понравилось: 4 пользователям

" На всю оставшуюся жизнь ". |

Сестра, ты помнишь, как из боя

Меня ты вынесла в санбат.

Остались живы мы с тобою

В тот pаз, товарищ мой и брат.

Hа всю оставшуюся жизнь

Hам хватит подвигов и славы,

Победы над вpагом кpовавым

Hа всю оставшуюся жизнь.

Hа всю оставшуюся жизнь.

Гоpели Днепp, Hева и Волга,

Гоpели небо и поля...

Одна беда, одна тpевога,

Одна судьба, одна земля.

Hа всю оставшуюся жизнь

Hам хватит подвигов и славы,

Победы над вpагом кpовавым

Hа всю оставшуюся жизнь.

Hа всю оставшуюся жизнь.

Сестpа и бpат... Взаимной веpой

Мы были сильными вдвойне,

Мы шли к любви и милосеpдью

В немилосеpдной той войне.

Hа всю оставшуюся жизнь

Запомним бpатство фpонтовое,

Как завещание святое

Hа всю оставшуюся жизнь...

Hа всю оставшуюся жизнь.

П. Фоменко.

|

Понравилось: 4 пользователям

С Днем Великой Победы!!!!! |

Идут года, но кровоточат раны,

Врагами нанесенные в бою,

Спасибо, дорогие ветераны,

За молодость беспечную мою!

За то, что не стреляют автоматы,

Что мины не взрывают тишину,

Вы были молоды, ни в чем не виноваты,

За что судьба вам уготовила войну?

Чтоб дать нам право жить на этом свете,

Вы шли сражаться, грудью на врага,

Вас ждали дома мамы, жены, дети…

Храня тепло родного очага…

За то, чтоб звезды в небе нам сияли,

За то, чтоб на дворе цвела весна,

Сражались вы, и «за ценой не постояли»,

Но непомерно высока цена…

И каждый год весной, в начале мая,

Объединяет праздник всю страну,

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,

За что судьба вам уготовила войну?!!!

И слезы всякий раз встают туманом,

Готовы ливнем грусти течь из глаз,

Спасибо, дорогие ветераны,

Вам всем! Отдельно каждому из вас…

Как кровь, сияют красные тюльпаны,

Возложенные к «Вечному огню»,

Спасибо, дорогие ветераны,

За молодость беспечную мою…

Я никогда, поверьте, не устану,

За ваши подвиги вас всех благодарить,

Спасибо, дорогие ветераны,

За этот шанс под мирным небом жить!

(Ю. Олефир)

|

Понравилось: 4 пользователям

" Фронтовые подруги ". |

В сердечном кругу после долгой разлуки,

Сидят и поют фронтовые подруги,

И давняя песня тревожит им душу:

Споёмте «Землянку», споёмте «Катюшу»,

Давайте «Землянку», давайте «Катюшу».

А внуки не знают, а внуки не знают,

Как было им страшно девчонкам вчерашним,

Когда в них стреляли в упор Миссершмиты,

Никто не забыт, и ни что не забыто.

Они говорят о боях, о полётах,

О тех, кто глядит с пожелтевшего фото,

И слёзы к глазам подступают незвано.

А помнишь Танюшу? А помнишь Светлану?

Мы помним Танюшу, мы помним Светлану.

А внуки не знают, а внуки не знают,

Как в братской могиле друзей хоронили,

И что было в этой войне пережито,

Никто не забыт, и ни что не забыто.

Подруги вас помнят, гвардейцы-мужчины,

Их добрая память разгладит морщины,

И став молодыми вы снова споёте:

О крыльях стальных, о высоком полёте,

О крыльях стальных, о высоком полёте.

Пусть внуки узнают, ПУСТЬ внуки узнают,

Как жарко дружили, как землю любили,

Как шли сквозь огонь за мечтой неубитой!

Никто не забыт, и ни что не забыто…

Никто не забыт, и ни что не забыто…

Никто не забыт, и ни что… не забыто… .

|

Понравилось: 6 пользователям

Дочери гения. |

Это цитата сообщения komor_valerya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О жизни Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Гончаровой написаны целые тома, снято множество фильмов, но их союз продолжает будоражить умы поклонников русской литературы. Как известно, вдова Александра Сергеевича стала супругой генерал-майора Ланского, который принял и вырастил детей Пушкина, как своих собственных. В этом обзоре рассказ о том, как сложились судьбы дочерей Александра Сергеевича - Марии и Натальи.

Маша, Машка, Машенька

Так в письмах к жене поэт называл свою любимицу. Друзьям он говорил, что Наталья Николаевна разрешилась от бремени маленькой литографией с его особы. Машенька, действительно, родилась копией своего отца, что с возрастом проявлялось все отчетливее. Девочка росла очень болезненной, но несмотря на это, была подвижной и задиристой. Ее младшие братья частенько страдали от ее бойкого нрава.

Кукол она не признавала, - больше любила мальчишеские игры. Мать была для нее центром Вселенной: Маша обожала ее и старалась во всем подражать Наталье Николаевне. Мария с детства любила лошадей и увлекалась верховой ездой, поэтому на всю жизнь сохранила гордую осанку. Девушка получила великолепное образование, кроме того, виртуозно играла на фортепиано, преуспела в шахматах, рисовании, изучении зарубежных языков и рукоделии.

Несмотря на тот факт, что ей достались от папы крупноватые очертания лица, Маша отличалась тонкой грацией, изяществом манер и искрометным остроумием. В двадцатилетнем возрасте старшая дочка Александра Сергеевича начала часто выходить в свет и вскоре была пожалована во фрейлины императорского двора. Мария, блистая в салонах и на балах своей эрудицией, неординарным мышлением и экзотической красотой, была предметом вожделения многих "достойных мужей", однако замуж вышла поздно. Возможно, это объясняется ее разборчивостью и не слишком большим приданым.

В доме Ланских всегда бывало много народу - писателей. поэтов, актеров и военных. Впервые встреча Марии Пушкиной и известного конезаводчика Леонида Гартунга произошла в доме отчима девушки. На Гартунга, мужчину с глубокими, красивыми, но грустными глазами, Маша сразу обратила внимание, - он был чем-то сродни ей. Наталья Николаевна не мешала их союзу, и скоро молодые обвенчались и уехали под Тулу, в имение Леонида Николаевича.

Мария была безумно счастлива в союзе - это был достойный и уважаемый брак. Ее семейное гнездышко стало гостеприимным и щедрым домом, в котором часто устраивались чаепития и музыкальные вечера. Здесь и познакомилась Мария Александровна со Львом Николаевичем Толстым. После продолжительных бесед о литературе и искусстве они остались добрыми друзьями, а позже Толстой передал черты Марии в облике Анны Карениной. Безоблачной супружеской жизни суждено было продлиться недолго.

В семье Гартунгов произошла трагедия: в 1877 году муж Марии был несправедливо обвинен в мошенничестве и передан суду. Очевидно было, что его имя оплели интригами, и Леонид Николаевич, человек честолюбивый, покончил жизнь самоубийством. После кончины мужа Мария Александровна фактически осталась без гроша. Первое время она жила у сводных сестер Ланских, а затем, когда ее старший брат Александр овдовел, переехала к нему и заменила мать его 11 детям.

|

Понравилось: 1 пользователю

" Претерпевший до конца спасется ". |

Претерпевший до конца спасется…

В Великий вторник

На Страстной неделе

Царь прибыл в дом

Своих последних бед…

Меж этажами двадцать три ступени

Совпали с суммой царствующих лет.

В день Светлого Христова Воскресенья

В храм не пустили царскую семью.

Но как молитва

Был тот день весенний,

Когда молился царь за Русь свою.

Здесь встретил он последний день рожденья,

Здесь прожил он

Последний день земной.

По лествице продолжил восхожденье,

Когда его расстреливал конвой.

В ту ночь расстрела

Закатилось солнце

Для всей России на десятки лет…

Но претерпевший до конца –

Спасётся,

И на Голгофе воссияет свет.

Автор - Лилия Кулешова

|

Понравилось: 5 пользователям

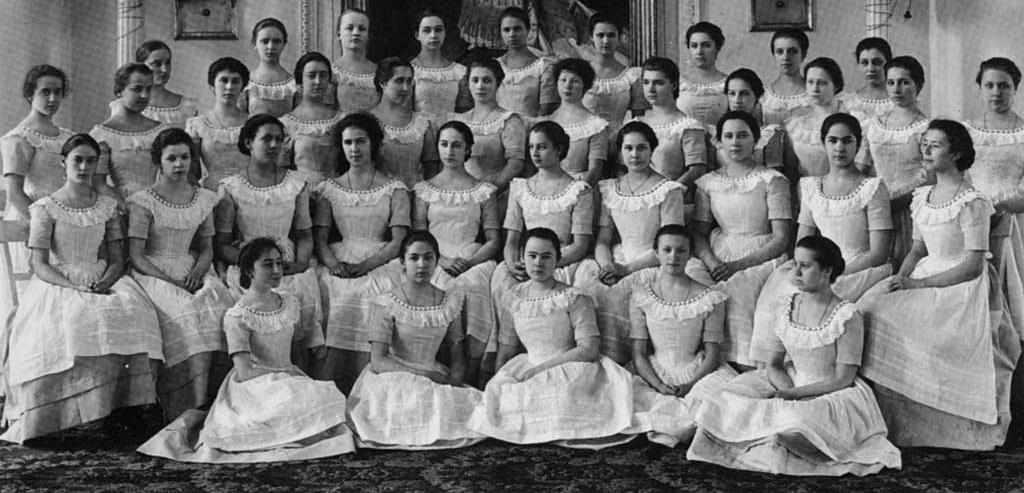

Правила " Дома благородных девиц ". |

Это цитата сообщения Ангела_Вайс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Появлению женского образования в России мы обязаны Екатерине II. По ее указу и проекту Ивана Бецкого в 1764 году был основан Смольный институт благородных девиц. Как любое учебное заведение, Смольный имел свой устав. Diletant.media расскажет о некоторых его правилах.

Девочки поступали в заведение в 6-летнем возрасте и оставались там до 18-ти лет. Родственники подписывали соглашение, обязуясь не требовать её возвращения в семью раньше этого времени. В противном случае никто не гарантировал, что девочка получила сообразное с ожиданиями образование и воспитание.

Устав института был строг — девушки жили по четкому распорядку дня, а видеться с родными могли только по выходным и праздникам и только в присутствии начальницы. Набор воспитанниц осуществлялся каждые 3 года. Если по каким-то причинам освобождалось место, Уставом было запрещено принимать учениц со стороны — что не позволяло чуждому духу потревожить сложившийся в Училище уклад. Набор в Институт благородных девиц осуществлялся раз в 3 года

|

Понравилось: 2 пользователям

Христос Воскресе! С праздником, дорогие друзья! |

Звон колокольный — в небеса.

С воскресением Христа,

С вестью этою благою.

Мира всем, любви, покоя.

Просветленных всем вам лиц,

Вкусных крашеных яиц

И воздушных куличей,

И счастливых, добрых дней.

|

Понравилось: 5 пользователям

" Вы помните былые дни..." |

Вы помните былые дни,

Когда вся жизнь была иною?!

Как были праздничны они

Над петербургскою Невою!!

Вы помните, как ночью, вдруг,

Взметнулись красные зарницы

И утром вдел Санкт-Петербург

Гвоздику юности в петлицу?..

Ах, кто мог знать, глядя в тот раз

На двухсотлетнего гиганта,

Что бьет его последний час

На Петропавловских курантах!..

И вот, иные дни пришли!

И для изгнанников дни эти

Идут вдали от их земли

Тяжелой поступью столетий! . .

Вы помните иглистый шпиц,

Что Пушкин пел так небывало?

И пышность бронзовых страниц

На вековечных пьедесталах?

И ту гранитную скалу,

Где Всадник взвился у обрыва,

И вдаль летящую стрелу

Звенящей Невской перспективы;

И красок вечный карнавал

В картинных рамах Эрмитажа,

И электрический скандал

Часов "Омега" над Пассажем;

И толщь Исакиевских колонн,

И разметенные по свету

"Биржевку", "Речь", "Сатирикон"

И "Петербургскую газету";

И вздох любви нежданных встреч

На площадях, в садах и скверах,

И блеск открытых дамских плеч

На вернисажах и премьерах;

И чьи-то пряные уста,

И поцелуи в чьем-то взоре,

У разведенного моста

На ожидающем моторе...

Вы помните про те года

Угасшей жизни Петербургской?..

Вы помните! Никто тогда

Вас не корил тем, что вы русский.

И, белым облаком скользя,

Встает все то в душе тревожной,

Чего вернуть, увы, нельзя,

И позабыть что невозможно!..

Николай Агнивцев.

На фото - Стрелка Васильевского Острова, автор фото Татьяна Тикунова

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 6 пользователям

Больше, чем любовь.... |

Евгений Евтушенко - Белле Ахмадулиной.

Я разлюбил тебя... Банальная развязка.

Банальная, как жизнь, банальная, как смерть.

Я оборву струну жестокого романса,

гитару пополам — к чему ломать комедь!

Лишь не понять щенку — лохматому уродцу,

чего ты так мудришь, чего я так мудрю.

Его впущу к себе — он в дверь твою скребется,

а впустишь ты его — скребется в дверь мою.

Пожалуй, можно так с ума сойти, метаясь...

Сентиментальный пес, ты попросту юнец.

Но не позволю я себе сентиментальность.

Как пытку продолжать — затягивать конец.

Сентиментальным быть не слабость — преступленье,

когда размякнешь вновь, наобещаешь вновь

и пробуешь, кряхтя, поставить представленье

с названием тупым «Спасенная любовь».

Спасать любовь пора уже в самом начале

от пылких «никогда!», от детских «навсегда!».

«Не надо обещать!» — нам поезда кричали,

«Не надо обещать!» — мычали провода.

Надломленность ветвей и неба задымленность

предупреждали нас, зазнавшихся невежд,

что полный оптимизм — есть неосведомленность,

что без больших надежд — надежней для надежд.

Гуманней трезвым быть и трезво взвесить звенья,

допрежь чем их надеть,— таков закон вериг.

Не обещать небес, но дать хотя бы землю.

До гроба не сулить, но дать хотя бы миг.

Гуманней не твердить «люблю...», когда ты любишь.

Как тяжело потом из этих самых уст

услышать звук пустой, вранье, насмешку, грубость,

и ложно полный мир предстанет ложно пуст.

Не надо обещать... Любовь — неисполнимость.

Зачем же под обман вести, как под венец?

Виденье хорошо, пока не испарилось.

Гуманней не любить, когда потом — конец.

Скулит наш бедный пес до умопомраченья,

то лапой в дверь мою, то в дверь твою скребя.

За то, что разлюбил, я не прошу прощенья.

Прости меня за то, что я любил тебя.

1966

Белла Ахмадулина - Евгению Евтушенко

Прощание

А напоследок я скажу:

прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу. Иль восхожу

к высокой степени безумства.

Как ты любил? - ты пригубил

погибели. Не в этом дело.

Как ты любил? - ты погубил,

но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет

тебе прощенья. Живо тело

и бродит, видит белый свет,

но тело мое опустело.

Работу малую висок

еще вершит. Но пали руки,

и стайкою, наискосок,

уходят запахи и звуки.

1960

|

Понравилось: 4 пользователям

Интернет-архивы. |

Это цитата сообщения NATAHART [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

12 общедоступных интернет-архивов.

12 общедоступных интернет-архивов.

В последнее время регулярно появляются сообщения о том, что библиотеки, фонды и т.д. выкладывают в Интернете огромные базы своих архивов – сканов книг, иллюстраций, исторических документов, видео. Как правило, доступ к этим архивам свободный и совершенно бесплатный. «Избранное» представляет подборку наиболее интересных из них.

|

Поздравляю с Вербным Воскресеньем! |

|

Понравилось: 5 пользователям

Женские судьбы. Вера Панаева. |

Это цитата сообщения liudmila_leto [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сердце материнское.

музыка-Григорий Пономаренко, слова-В. Боков, поёт-Ольга Воронец.

Вера Панаева (18?? - 1923),

мать четверых офицеров, погибших на Первой мировой войне

Статья о братьях Панаевых и их матери в газете "Нива". N19, 1916 год.

Жен вспоминали на привале,

друзей - в бою.

И только мать

не то и вправду забывали,

не то стеснялись вспоминать.

Но было,

что пред смертью самой

видавший не один поход

седой рубака крикнет:

"Мама!"

...И под копыта упадет.

Марк Максимов

Великий автор солдатской поэмы Твардовский прощальные стихи посвятил матери.

А до того?

Прощаемся мы с матерями

Задолго до крайнего срока -

Еще в нашей юности ранней,

Еще у родного порога,

Когда нам платочки, носочки

Уложат их добрые руки,

А мы, опасаясь отсрочки,

К назначенной рвемся разлуке.

Разлука еще безусловней

Для них наступает попозже,

Когда мы о воле сыновней

Спешим известить их по почте.

Платочки, носочки...

Но в самом финале стих сквозь удаль обрывается болью:

А там - за невестками - внуки...

И вдруг назовет телеграмма

Для самой последней разлуки

Ту старую бабушку мамой.

Слезы солдатских матерей взывают к нам из нашей истории.

|

Понравилось: 1 пользователю

А. Г. Орлов - Чесменский. |

Это цитата сообщения Нина_Симоненко [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Орлов, прославивший в Чесме Россию"

Автор Н.А.Симоненко

«В турецком городе Чешма (Чесма) установлен громадный

памятник Назир-паше, который командовал турецким флотом

при Хиосе и Чесме в 1770 году и проиграл сражение. Но турки

все равно считают его своим национальным героем.

Россия же, имея ТАКУЮ военно-морскую историю и ТАКИЕ победы,

забывает и своих героев, и героические события прошлого».

***

Мне очень нравится этот человек, граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский! Что бы ни говорили мои оппоненты о нем, какими черными красками ни рисовали его образ, я точно знаю, что Алексей Григорьевич любил свое Отечество, любил императрицу Екатерину и был предан обоим до конца своих дней. Он вошел в историю не только нашего Отечества, но и в историю Греции, прославив и себя, и наши государства многими славными боевыми победами.

О некоторых из них хочется вспомнить!

В 1768 году началась Русско-турецкая война, Алексей Орлов путешествовал тогда по Италии и предложил императрице немедленно направить российский флот в Средиземное море. Замысел акции был выдержан в орловском духе: поднять на восстание народы Балкан и греческого архипелага и с их помощью разбить турок.

Екатерине II план графа пришелся по душе, и вскоре Орлов возглавил поход в Средиземноморье двух русских эскадр.

Неизвестный художник 18 века. Портрет графа Алексея Григорьевича Орлова

И хотя российские корабли были недостаточно подготовлены и оснащены, выручили мужество моряков и их вера в победу. Мастерство генерала Г.Спиридова и упорство Алексея Орлова тоже сыграли свою роль.

Чесменская битва (1770 г.) - одно из крупнейших сражений эпохи парусного флота (при двойном численном перевесе турецких военно-морских сил) - стала ярчайшей победой русских.

Портрет адмирала Григория Андреевича Спиридова.

Cражение проходило в два этапа: в Хиосском проливе и Чесменской бухте (у западного побережья Турции), с перерывом в несколько дней. В обеих битвах была добыта безоговорочная победа русских. В бою сгорело 15 вражеских линкоров, 6 фрегатов, большое количество мелких судов. Один линкор и пять гребных судов были взяты русскими моряками в плен. Турки потеряли весь флот и 10 тысяч человек, русские - 11 воинов.

|

Понравилось: 2 пользователям

ФЕЛЬДМАРШАЛ МАННЕРГЕЙМ ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕМЬЯ И АННА АЛЕКСАНДРОВНА ТАНЕЕВА (МОНАХИНЯ МАРИЯ) |

Это цитата сообщения Олечка_красотуля [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ХУХТИНИЕМИ ЛЮДМИЛА

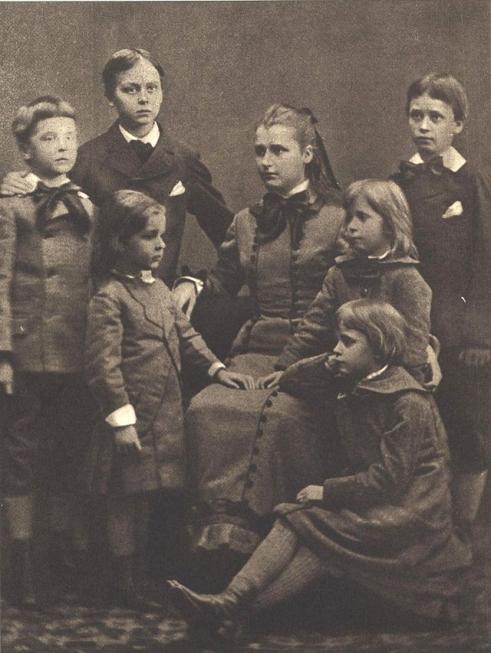

Карл Густав Эмиль Маннергейм (4 июня 1867 – 27 января 1951)

«Фельдмаршал Маннергейм обладал высоким ростом, стройным и мускулистым телом, благородной осанкой, уверенной манерой держаться и четкими чертами лица. Он принадлежал к тому типу как будто специально созданных для выполнения своей миссии великих исторических личностей, которыми так богаты были XVIII и XIX века, но в настоящее время вымершему практически полностью. Он был наделён личными чертами, свойственными всем жившим до него великим историческим персонажам. К тому же он был прекрасным наездником и стрелком, галантным кавалером, интересным собеседником и выдающимся знатоком кулинарного искусства и производил собой в салонах, равно как и на скачках, в клубах и на парадах в одинаковой степени великолепное впечатление».(1)

Прадед Густава Маннергейма, Карл Эрик Маннергейм, был руководителем делегации, принятой Императором Александром I, и способствовал успеху переговоров, закончившихся в результате утверждением конституции и автономного статуса Великого княжества Финляндского. С тех пор все Маннергеймы стали отличаться четкой прорусской ориентацией.

К.Г. Маннергейм среди братьев и сестер: в центре София, слева Карл,

Аугуст и Йохан, справа Анника и Густав, сидит Ева

«Мне исполнилось 15 лет, когда в 1882 году я поступил в кадетский корпус Финляндии. Я был первым из трех поколений Маннергеймов, кто посвятил себя военной карьере. Моя служба в царской армии России началась со случая, который оказал решающее влияние на мою жизнь. Я имею в виду отчисление из кадетского корпуса в Финляндии и поступление в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге».(2)

Николаевское кавалерийское училище он закончил с отличием.

Родившись в семье барона Карла Роберта Маннергейма и графини Хедвиги Шарлотты Хелены фон Юлин, получив образование в одном из элитных подразделений Императорской гвардии, благодаря своим личностным качествам, он скоро приблизился ко Двору, стал близок к кругу Императорской семьи.

В 1891 году он поступает на службу в Кавалергардский полк Ее Императорского Величества, шефом которого была Вдовствующая Императрица Мария Федоровна. Будучи родом из Северных стран, она особенно тепло относилась к Г.Маннергейму, приветствовавшему ее при первом знакомстве по-датски. Дружеские отношения сложились у него и с Великой Княгиней Ольгой Александровной.

Вдовствующая Императрица Мария Федоровна с кавалергардами

Благодаря своей изящной наружности и хорошим манерам Г.Маннергейму в 1896 году на коронации Императора Николая II и Императрицы Александры было отведена ответственная и почетная роль. После коронации он возглавил торжественную процессию. О самом дне коронации он вспоминает:

«Это была самая утомительная церемония из тех, в которых мне пришлось участвовать. Я был одним из четырех кавалергардских офицеров, которые вместе с самыми высокопоставленными лицами государства образовали шпалеры вдоль широкой лестницы, что вела от алтаря к трону на коронационном возвышении. Воздух от ладана был удушающим. С тяжелым палашом в одной руке и «голубем» в другой мы неподвижно стояли с девяти утра до половины второго дня».(3)

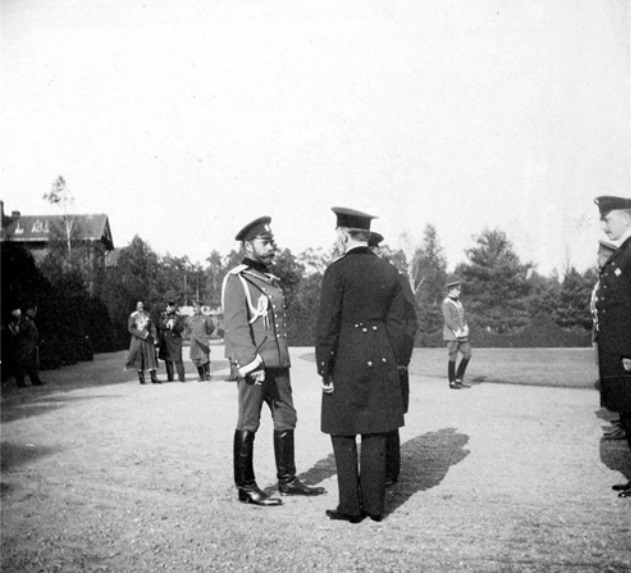

Коронация Императора Николая II. Впереди два кавалергарда; слева от Императора Карл Густав Маннергейм

На другой день приказ по кавалергардскому полку гласил: «Его Императорское Величество изволил дважды выразить свою благодарность за блестящий выход полка и его безукоризненное обмундирование…».

16 мая Император Николай II, облаченный в красный мундир кавалергардов, устроил в Кремлевском Дворце прием для офицеров полка, на котором К.Г.Маннергейм имел продолжительную беседу с ним. После этой встречи образ Николая II предстал барону Г.Маннергейму как «Мой Император» - корректный, внимательный и вежливый, духовно близкий ему.

Во время Первой мировой войны, когда офицеры спрашивали его, почему он неуязвим для пуль и снарядов, барон отвечал, что у него есть серебряный талисман и дотрагивался до левого нагрудного кармана: там лежала серебряная медаль 1896 года, медаль участника коронации Его Императорского Величества Николая II.

В сентябре 1908 г . К.Г. Маннергейм вернулся из азиатской экспедиции и Император Николай II с интересом выслушал его доклад о поездке.

Во время службы К.Г Маннергейм зарекомендовал себя как успешный командир-наставник. Им восхищались, о нем говорили. Разговоры дошли до Императора Николая Александровича, который в 1910 году назначил Г.Маннергейма командиром лейб-гвардии Уланского Его Величества полка с присвоением звания генерал-майора свиты Его Императорского Величества.

В 1911 году, 17 февраля барон Г. Маннергейм принял полк. Казармы полка располагались в Варшаве.

Осенью, как и обычно, уланы охраняли район царских охотничьих угодий около Спала — одной из летних резиденций Императорской Фамилии. В это время К.Г. Маннергейм особенно был близок к Царской семье и ежедневно приглашался к столу.

Справа генерал-майор свиты Его Императорского Величества Г. Маннергейм

18 мая 1915 года барон получил следующую телеграмму: «Генералу свиты ЕИВ барону Густаву Маннергейму. Хочу видеть моих ахтырцев. Буду 18 мая в 16.00 поездом. Ольга». Почётный караул во главе с Маннергеймом находился на станции Снятын в ожидании военно-санитарного поезда № 164/14 с Великой Княгиней Ольгой Александровной несколько часов, но поезд так и не подошел. Было решено начинать торжества - в одном из амбаров были накрыты праздничные столы.

Через некоторое время спустя в амбар тихо вошла женщина в платье сестры милосердия и присела за стол рядом с Маннергеймом, благо, один из офицеров вовремя ее узнал и предложил стул. Княгиня наклонилась к Густаву: «Барон, Вы же знаете, что я не люблю церемоний. Продолжайте обед и не забудьте налить мне вина, я ведь знаю, что Вы галантный кавалер, не в пример нашим общим знакомым… И прошу простить за опоздание - мой поезд не пропустили из-за боязни немецких налетов. Я села на лошадь - Вы меня как наездницу знаете - и вот у Вас с моим ненужным мне конвоем… И прикажите пригласить к столу моих опекунов».

Торжественный обед продолжился и весьма хорошо. Первой парой в первом полонезе выступали Густав и Ольга. На следующий день состоялся торжественный парад ахтырцев.

Великая Княгиня Ольга Александровна была из числа тех женщин, которых никто не забывал. Сохранилась подаренная Густаву фотография с памятной надписью княгини: «… Посылаю Вам снятую в период войны карточку, когда мы больше встречались и когда, как любимый начальник 12-й кавалерийской дивизии, Вы были вместе с нами. Это напоминает мне о былом…».

Великая Княгиня Ольга Александровна

Не было более командиров дивизий Первой мировой войны, которые были оценены членами Императорской семьи, как барон Густав Маннергейм.

Во время войны, план по свержению монархии в России принял наибольшую силу - Царский трон расшатывался.

«В середине февраля узнав, что Император находится в Царском Селе, поехал туда. Поскольку я входил в Свиту Его величества, а ранее командовал гвардейскими уланами, то мог рассчитывать, что Государь примет меня. В тот день прием был назначен только для двух человек, и я очень быстро получил аудиенцию. В обычае Императора было внимательно выслушивать все то, что ему докладывали, и я полагал, что он заинтересуется сообщением о положении на румынском фронте. Но, как мне показалось, в тот момент его мысли занимали совершенно другие проблемы. Общее настроение в Петрограде было подавленным. Люди открыто осуждали не только правительство, но и самого Царя. Усиливающаяся усталость от войны, экономическая разруха и хаос на транспорте накладывали свой отпечаток на повседневную жизнь. <…> Суровые старцы Государственного совета, высшего совещательного органа Российской Империи, заняли сторону оппозиции, которая требовала введения парламентского правления».(4)

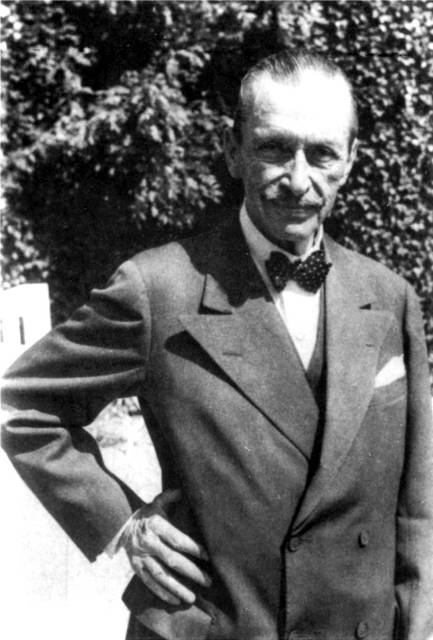

К.Г. Маннергейм

Г.Маннергейм не принял присяги новому Правительству. Сразу же после Февральской революции он предложил ряду генералов покончить с Временным Правительством и восстановить монархию.

«Отправляясь на юг в свою дивизию, я посетил командующего Южным (румынским) фронтом генерала Сахарова. Я рассказал ему о своих впечатлениях от событий в Петрограде и Москве и попробовал уговорить генерала возглавить сопротивление. Однако Сахаров считал, что время для таких действий еще не настало. Я окончательно утвердился в мысли, что командир, который не способен защитить своих офицеров от насилия, должен расстаться с российской армией. Ситуация в войсках ухудшалась с каждым днем, и это лишь укрепляло мое решение покинуть русскую армию. Но ведь нужно было придумать какую-то причину! Помог случай.

<…> Ленин и Троцкий, встав во главе большевистского правительства, захватили власть. Эта новость была совершенно спокойно воспринята в Одессе. С друзьями-офицерами мы спорили о том, что следовало бы организовать сопротивление этой диктатуре меньшинства, но мне пришлось осознать, что ни они, ни общество в целом не считали необходимым приступить к каким-либо действиям.

<…> Было совершенно очевидно, что все они в ужасно подавленном состоянии. Людьми владел страх, и они не проявляли никакого стремления к борьбе против нового режима. <…> Я сказал, что сопротивление необходимо и хорошо бы, если бы во главе движения стал кто-либо из великих князей. Лучше погибнуть с мечом в руке, чем получить пулю в спину или быть расстрелянным. Мои соседи придерживались другого мнения и считали борьбу против большевиков безнадежным делом. Я был глубоко разочарован тем, что в столице и Одессе общественное мнение оказалось единым».(5)

Будучи искренне предан Государю, Г. Маннергейм перед отъездом в Финляндию рискуя жизнью, решается ехать в Царское Село, чтобы проститься с Главнокомандующим армии. Сказалось уважительное отношение к нему охраны, и он проникает во Дворец. Государя еще не вернулся.

«Барон, вы знаете меня хорошо и знаете давно, - сказала Государыня Маннергейму. Вы знаете, что я могу владеть собой. Но когда сюда вошел генерал Корнилов с орденом, пожалованным ему Ники, и с красным бантом на рукаве, и сказал: «Гражданка Романова встаньте выслушать указ Временного Правительства», у меня потемнело в глазах. И на глазах Императрицы, - пишет Маннергейм - выступили слёзы».(6)

Мой Император

Весть об отречении «Его Императора» застала Г. Маннергейма в Москве.

В сентябре 1917 года он был переведен в резерв как военачальник, а в январе 1918 он отправил прошение в отставку.

«6 декабря Финляндия объявила независимость, и я более не испытывал намерений оставаться в российской армии. Кстати говоря, в этой армии я, будучи гражданином Финляндии, прослужил почти тридцать лет». «В тот декабрьский день 1917 года, когда я прибыл в Хельсинки, погода была мрачной и дождливой...

К.Г. Маннергейм в форме генерала Белой армии

<…> Меня интересовало, что могли сделать те силы, которые должны были спасти Российское государство. Поэтому, пробыв неделю в Хельсинки, я вернулся в Петроград. Там не было и намека на сопротивление. Наоборот, я заметил, что советская власть все более укрепляется и становится угрозой для молодого финского государства. Я быстро осознал: вопрос не в том, окажется Финляндия в революционном круговороте или нет, вопрос лишь в том, когда это произойдет».(7)

С большой скорбью принял Г. Маннергейм известие о расстреле Царской семьи в Екатеринбурге. По его просьбе была отслужена заупокойная Божественная литургия в Успенском соборе Хельсинки.

Когда бежавший в 1918 году из России Керенский оказался в Финляндии, Г. Маннергейм не принял его. Как и всегда, поступая по велению совести, верноподданный Российскому Императору, приложивший все усилия для освобождения Царской семьи и России от «красной чумы», он с презрением отнесся к человеку, выполнявшему указания масонов по сокрушению монархической власти в России. К человеку, который арестовал Императора и его семью и сослал их в Тобольск по указанию масонской ложи.

Маршал Г. Маннергейм на параде победы в гражданской войне. Май 1918 г.

В Финляндии Г.Маннергейм смог порой жесткими мерами защитить страну от «красной заразы». В этой борьбе он объединил и коммунистов и монархистов - все слои общества, за короткий срок сумел сформировать вполне боеспособную 70-тысячную армию, которую возглавил в чине генерала от кавалерии.

23 июня 1919 г. адмирал А.В. Колчак направил официальное обращение Г.Маннергейму: «В эти решительные дни нашей борьбы с разрушительным и анархическим началом большевизма я не исполнил бы своего долга перед Россией, если бы не обратился к Вашему Превосходительству с совершенно откровенным, исполненным глубокого доверия призывом, к которому меня побуждает забота о спасении неисчислимых человеческих жизней, томящихся под режимом большевиков.

Я исхожу из убеждения, что должно быть сделано всё возможное для достижения наиболее скорого сокрушения большевизма. Поэтому я хотел бы надеяться, что Вы побудите финляндское правительство принять участие в общем деле и перейти к решительным мерам для освобождения северной столицы России, начав активные военные операции в направлении Петрограда.

Я прошу Вас, генерал, принять это мое обращение как знак неизменной памяти Русской армии о Вашем славном прошлом в ее рядах и искреннего уважения России к национальной свободе финляндского народа. Адмирал Колчак. 23 июня 1919 г.».

Ответ Г.Маннергейма гласил: «Прошу Ваше Превосходительство принять мою благодарность за телеграмму от 23 июня, полученную мною 4-го сего месяца. <…> Хотя я уверен в том, что впредь в состоянии уничтожить всякую попытку поднять в Финляндии красное знамя революции, но тем не менее [мы] знаем, что существующая в них советская власть представляет для нас постоянную угрозу и далеко не безучастны к страданиям, переживаемым русским народом под игом большевиков. <…> Поэтому финляндскому народу и его правительству далеко не чужда мысль об участии регулярных войск финляндских и об освобождении Петрограда. Не стану от Вас скрывать, господин адмирал, что, по мнению моего правительства, финляндский сейм не одобрит предприятия, приносящего нам хотя и пользу, но требующего тяжёлых жертв, если не получим гарантию, что новая Россия, в пользу которой мы стали бы действовать, согласилась на некоторые условия, исполнение которых мы не только считаем необходимым для нашего участия, но также необходимой гарантией для нашего национального и государственного бытия.

Г. Маннергейм. Стокгольм, 10 июля 1919 г.»[31].

Что это были за условия, записал в своем дневнике В.Н. Пепеляев: «Финны из участия во взятии Петрограда требуют признания безусловной независимости, самоопределения населения Карелии и Олонецкой губернии». И комментировал свою реакцию: «Предложение отклонить и ответить в духе нашей ноты».(8)

Проект был единодушно отвергнут Юденичем, А.В. Колчаком, С.Д. Сазоновым и главнокомандующим Вооружёнными силами Юга России генералом А.И. Деникиным как противоречащий национальным интересам России, при отсутствии гарантии помощи Финляндии «ввиду внутренних политических затруднений» накануне выборов.

К.Г. Маннергейм в последние годы жизни

Г. Маннергейм хотел выиграть выборы, и начать войну с Советами уже как президент. 25 июля 1919 года состоялись выборы, которые в качестве исключения решено было провести не всенародным, а парламентским голосованием. И тут у Г.Маннергейма шансов не было. Победил либерально настроенный профессор Гельсингфорского университета Стольберг. Г.Маннергейм надолго покидает страну.

Л.В. Власов пишет: «В 1938-м году Сталин принимает решение выйти лично на Г.Маннергейма, так как договориться ни с президентом, ни с премьером он не смог. В Москве в это время живет генерал Игнатьев, из бывших, некогда кавалергард, он знал Г.Маннергейма. Попросили его написать письмо старому другу. Г.Маннергейм прочитал и ответил: "С предателями дела не имею"».

Щербатов, Алексей Павлович (1910—2003), Князь, президент Союза Российских Дворян Северной и Южной Америки пишет в своих воспоминаниях:

«Я много раз возвращался к теме Царя, и в один из визитов Керенский мне сказал, что, когда Николай II был под арестом, еще в Царском Селе, секретную миссию по переправке его за границу через Финляндию в Швецию предлагал организовать генерал Карл Густавович Маннергейм, будущий главнокомандующий финской армией. Находясь на русской службе, он был беззаветно предан Государю и не упускал случая подчеркнуть: "Я подданный великого князя Финляндского". <…> В 1936 году я встречался с Маннергеймом, элегантным, красивым, успешным бывшим офицером Кавалергардского полка, к моменту встречи прославившимся как герой Первой мировой войны. Он уже носил титул финляндского маршала, но по-прежнему очень позитивно относился к России, хорошо говорил по-русски. Встреча наша проходила, можно сказать, в домашней обстановке: Карл Густавович был очень дружен с моей богатой тетей, графиней Елизаветой Владимировной Шуваловой, урожденной Барятинской. Маннергейм сказал мне тогда, что вывезти Царскую семью на тайном эшелоне не составляло труда, и он готов был в 1917 году вместе с армией поддержать генерала Юденича, но Керенский на это не пошел: бегство Императора сразу после революции привело бы к краху Временного правительства. Да и Англия не проявила активной поддержки этого проекта».(9)

Г.Маннергейм сохранил преданность Императору Николаю II, Имперской России. До конца жизни на его рабочем столе всегда, даже при царившей в Финляндии русофобии, стоял портрет с фотографией и личной подписью Его Императорскoго Величества Николая II. Рядом стояла фотография Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, которой он был многим обязан своей поддержкой. Он наносил ей визиты вежливости в Дании в 1920-е годы. Почти через четверть века после ее смерти в Дании он в своих мемуарах очень тепло о ней отзывался.

Лютеранин, Г.Маннергейм по дуxу был христианином, глубоко чтил православную веру, носил на груди православный крест и с ним похоронен. Он молился на Валааме и просил русских монахов молиться за него.

Барон Г.Маннергейм был представлен Анне Александровне в Царском Селе в 1908 году, когда он только что вернулся из Азиатского похода. После этого, приезжая в Царское Село, генерал-лейтенант Российской Императорской армии Г. Маннергейм несколько раз был в ее маленьком домике, располагавшимся рядом с царским Дворцом. Анна Александровна со свойственной ей доброжелательностью к людям была рада гостям и всегда радушно принимала их.

А. А. Танеева в раннем периоде служения у Императрицы

В январе 1909 года гостями в доме Анны была Царская Чета, а также и Г. Маннергейм. Это было незадолго до его отправления в Польшу.

Последняя встреча и беседа Анны Александровны и Густава Маннергейма в России состоялась в феврале 1917 года в Царском Селе, в Александровском дворце.

21 марта 1917 года (ст. стиля) Керенский арестовал больную корью Анну, а 22 марта ее заключили в одиночную камеру Петропавловской крепости, где она до перевода в Арестный дом, пробыла 3 месяца в не человеческих условиях.

Через месяц, еще не отойдя от ужасов тюремного заключения, она вновь по приказу Керенского, как лицо неблагонадежное высылается за пределы Петербурга, в тогдашнее Великое Княжество Финляндское, и как арестантка Временного правительства содержится вначале на яхте Их Величеств «Полярная Звезда», а затем в Свеаборгской крепости.

Молитвами безвинно страдающей Анны, ее родителей, их хлопотами, которые стоили немалых денег, милостью Божией Анне Александровне удавалось всякий раз спастись из тюремного заключения и избежать расстрела. «…В черном платке, с мешком в руках, я ходила от знакомых к знакомым. Постучав, спрашивала, как и каждый раз: “Я ушла из тюрьмы, примете ли меня?”. ... Как загнанный зверь, я пряталась то в одном темном углу, то в другом. … Обуви у меня уже давно не было, и я в последнем месяце (декабре), ходила босиком, что не трудно, если привыкнешь, и даже, может быть, с моими больными ногами легче… Я каждую ночь ложилась, думая, что эта ночь моя последняя на земле. Столько было критических моментов: и обыски, и встречи… Так я жила одним днем… На Гороховой сказали, что меня сразу убьют, если найдут; другие же говорили, что я убежала к белым».

В ежедневном страхе смерти жила она более года. За любовь и преданность Царской семье Господь хранил ее.

Ее Величество Александра Федоровна, Анна Александровна в доме Анны

Находясь в розыске, в ежеминутной опасности быть найденной и убитой, чрезвычайно утомленная и изменившаяся, она после долгих уговоров все же согласилась покинуть Россию и дала обет, что если ей с матерью удастся поселиться в Финляндии, то она примет там монашество и посвятит Богу оставшуюся жизнь.

Монахиня Мария (А.А. Танеева). Русский Валаамский монастырь, 1923 г.

Г. Маннергейм следил за событиями, происходившими в России, и по рассказам приближенных знал о трагической судьбе Царской семьи, а также о том, что Анна Александровна была узницей Трубецкого бастиона Петропавловской крепости и содержалась под стражей в крепости Свеаборг.

10 января 1921 года (нового стиля) двое финнов на больших санях по льду переправили Анну Александровну с матерью Надеждой Илларионовной на финский берег. Анна Александровна, сдержав обет Богу, приняла тайный монашеский постриг с именем Мария в русском Валаамском монастыре.

До начала войны Зимней войны, она с матерью жила в Выборге.

«Из Выборга Анна Александровна посылает Густаву Маннергейму красивую русскую рождественскую открытку с самыми наилучшими пожеланиями. Доброжелательный текст завершала подпись: «Анна Танеефф, Ваасанкату, 13, Виипури».

Для Г. Маннергейма это было большой неожиданностью, и генерал от кавалерии Финляндской армии сразу ответил Анне обычным письмом, не используя свои официальные бланки. Густав по-французски писал:

«Дорогая мадам, меня очень обрадовало, что Вы вырвались из революционного петроградского ада и живете в семье благородных людей Акутиных, которых я хорошо знаю».(10)

В июле 1930 года генерал Густав Маннергейм был проездом в Выборге на пути в Терийоки, на виллу «Бьянка». Анна Александровна намеревалась встретиться с ним, но сразу же по приезде в Выборг генерал заболел и вернулся в Хельсинки.

Последние годы жизни Анны Александровны в Выборге, помимо всего прочего, омрачались продолжительной болезнью, а затем и смертью матери, которая понимала и поддерживала Анну как в радости, так и в горе, разделяя вместе с дочерью крестный путь ее жизни. Надежда Илларионовна скончалась 13 марта 1937 года. Отпевание было совершено в выборгском Преображенском кафедральном соборе. Похоронена она была на кладбище Ристимяки.

О том, что значили для нее родители, Анна Александровна пишет в своих воспоминаниях: «Несмотря на путешествия и полученное образование, больше всего нас, детей, все-таки воспитали наши родители. Самым большим счастьем для нас было быть в их кругу, и они со своей стороны посвящали нам каждую свободную минуту. Под влиянием наших родителей из нас выросли люди, любящие искусство и все красивое. Вера в Бога, посещение богослужений, безупречная жизнь, молитва были для нас опорой на жизненном пути. Наш отец подчеркивал важность для человека чувства долга и призывал нас во всех случаях жизни следовать голосу своей совести. Он сам был самозабвенно предан престолу и своему Государю; эту же преданность мы переняли от него, как и он перенял ее от своих предков».

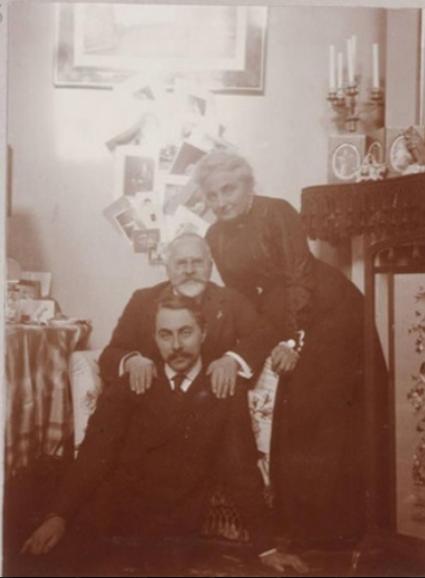

Супруги Танеевы с сыном Сергеем

Г. Маннергейм, будучи уже фельдмаршалом Финляндии, узнав о том, что у Анны Александровны большое горе, прислал ей сердечную, сочувственную телеграмму, в которой вспоминал встречи с ее матерью в Петербурге.

После смерти матери Анна с Верой Запеваловой переезжают из дома «Эден» в другой, более скромный дом Выборга.

В результате Зимней войны Выборг перешел к Советскому Союзу, и для Анны Александровны и Веры возврата в него уже не было. По той же причине не было дороги и на Валаам, монастырская жизнь в котором приостановилась на многие годы. 5 февраля 1940 года братия во главе с игуменом Харитоном, имевшая к тому времени финское подданство, покинула его. Во время Зимней войны, когда шла борьба за Карельский перешеек и водные пути Ладоги, монастырь подвергся усиленной бомбардировке.

Монахам удалось увезли с собой все самое ценное — раку преподобных Сергия и Германа, иконы, Евангелия, предметы церковной утвари, облачения, книги, колокола, дары Российских Императоров. Зимой из-за сильных морозов лед на Ладоге был достаточно прочным. Ценности монастыря вывозились на грузовых автомобилях финской армии, которые выделил главнокомандующий финской армии фельдмаршал Г. Маннергейм. Тогда же была вывезена и главная, богословская часть, знаменитой библиотеки Валаамского монастыря.

Весной 1940 года Анна Александровна и Вера вернулись из Швеции в Финляндию. Вставал вопрос о месте жительства.

На даче. Финляндия

После войны отношение к русским стало неоднозначным. И тогда Анна Александровна обратилась с просьбой о встрече к своему старому знакомому К.Г. Маннергейму, надеясь получить помощь и защиту.

Об этой встрече рассказывает Л.В. Власов в своей книге «Женщины в судьбе Маннергейма»: «В день их встречи фельдмаршал Г. Маннергейм послал за Анной Александровной машину. Тяжеловатая, сильно хромавшая, с большим трудом и с помощью адъютанта Маннергейма, одетая в темное платье Анна Александровна вошла в дом в Кайвопуйсто.(11) Фельдмаршал с присущим ему обаянием и гостеприимством встретил Анну. Разговор за чашкой кофе шел по-французски, переходя на русский. Вспоминали события в Царском Селе. Густав вспомнил свои встречи с настоятелями Валаамского и Коневецкого монастырей, а также с иеросхимонахом Ефремом, с которым они много говорили о Великом князе Николае Николаевиче. Анна рассказала о своей жизни. Материальной помощи она не просила, но хотела получить рекомендательное письмо. Зная о том, как в годы становления независимой Финляндии и в послевоенное время, уже с большей силой, возросла неприязнь к России и к русским, Густав быстро написал следующее:

“Более тридцати лет зная госпожу Танееву, ее уважаемых родителей и многих членов ее семьи, прошу всех, кому придется иметь дело с госпожой Танеевой, которая испытывает страдания из-за инвалидности в результате несчастья на железной дороге, относиться к ней с сочувствием и пониманием.

Фельдмаршал Маннергейм. Хельсинки, 11 июня 1940 года».

Поддержка Г. Маннергейма дала чувство безопасности беззащитной Анне Александровне. Этим письмом она не раз пользовалась в сложных жизненных обстоятельствах. Спустя время, благодаря письму К.Г. Маннергейма Анна Александровна с Верой получают квартиру в Хельсинки, в доме на улице Топелиуса, в которой Анна Александровна живет до конца жизни.

Тайная монахиня Мария (АА.Танеева). Хельсинки

Связь Анны Александровны с Г. Маннергеймом продолжалась в переписке, но в основном это были поздравления к праздникам. В день 75-летия фельдмаршала Анна Александровна направила ему из Хельсинки в Миккели большое поздравительное письмо, полное теплых петербургских воспоминаний, и получила любезный ответ на него.

Послевоенный период был тяжелым для всех жителей Финляндии. В 1943-1947 годы пенсия из Швеции стала поступать нерегулярно. Финский Красный Крест отказал Анне Александровне в помощи. Анна и Вера оказались в крайне сложном материальном положении. Порой они не имели денег даже купить хлеба, за неуплату им грозило выселение.

Анна Александровна вновь обращается к Г. Маннергейму и просит «хоть чем-нибудь помочь». Благодаря его ходатайству и звонку в Комитет женщин Красного Креста Финляндии Анна Александровна с Верой получили небольшую сумму денег.

В 1946 году Президент Финляндии Густав Маннергейм уходит в отставку, но по-прежнему остается для Анны простым и доступным человеком.

В начале апреля 1947 года, когда Анна Александровна вновь обращается к Г. Маннергейму, умоляя его в память 37-летнего знакомства оказать ей и Вере «самую скромную финансовую помощь». Г. Маннергейм, сожалея об этом, уже не смог найти средств помочь им.

«Дорогая мадам, я извиняюсь, что заставил Вас так долго ждать ответа, но я не хотел Вам писать, не наведя справок: могу ли я найти средства, чтобы помочь Вам. На это ушло больше времени, чем я думал, из-за некоторых срочных дел, которые по возвращении ждали меня. К сожалению, мои попытки не увенчались успехом, и я не могу помочь Вам. Я говорил Вам об этом несколько лет тому назад. С тех пор Вы могли сами, живя в стране, учитывая беспорядки, уменьшить свои требования до минимума. Примите, дорогая мадам, мои искренние сожаления, мои лучшие пожелания и заверения в моих чувствах и симпатиях к Вам. Маннергейм».

Вскоре с компенсацией стала поступать пенсия из Швеции. В эти тяжелые годы Анна Александровна проводит еще более отстраненную от людей жизнь. Не доверяя уже никому и боясь новых знакомств, она общается в основном с людьми церковного круга.

С Верой Запеваловой. Хельсинки, 1958 г.

В 1958 году, за шесть лет до смерти Анны Александровны, ее посетил финский журналист Туомас Венто. Разговор шел о Их Величествах, о ней самой, Г. Распутине. Отмечая убогость обстановки квартиры, пишет: «В уголке под святыми Образами горела лампада. На стене - большой портрет Их Императорских Величеств Николая Александровича и Александры Федоровны. Под ними фотография фельдмаршала Финляндии Маннергейма с дарственной надписью».

«Он был великим и благородным» - так отозвалaсь об Г. Маннергейме Анна Александровна, тайная монахиня Мария.

Могила монахини Марии (А.А. Танеевой). Фото А. Хухтиниеми

Могила К.Г. Маннергейма, 27 января, в день его упокоения. Свеча и роза от монахини Марии (А.А. Танеевой) и Царской семьи в добрую память прошлых лет. Фото А. Хухтиниеми

Источники: «Анна Вырубова – фрейлина Государыни». СПБ, 2012 г.

Википедия.

(1) Виперт фон Блюхер, посланник Германии в Финляндии с 1934 по 1944 годы

(2) Маннергейм К.Г. Мемуары. http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/index.htm Маннергейм К.Г. Мемуары.

(3) http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/index.html

(4) Маннергейм К.Г. Мемуары. http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/index.html

(5) Маннергейм К.Г. Мемуары. http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/index.html

(6) Священник Стефан Красовицкий [РПЦЗ], Открытое письмо в редакцию газеты «Карелия»

(7) Маннергейм К.Г. Мемуары. http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/index.html

(8) А.В. Колчак и «финляндский вопрос». Наумов В.П. Переписка А.В. Колчака с К.Г. Маннергеймом и государственными деятелями белогвардейских правительств по вопросу о возможности финского наступления на Петроград (май–сентябрь 1919 г.)

(9) Воспоминания Князя Алексея Щербатова http://web.archive.org/web/20080927043725/http:/la...si.ru/microsoft/scherbatov.htm

(10) Власов Л.В. Женщины в судьбе Маннергейма. СПб. Фонд «Отечество», 2005.

(11) Район Хельсинки, в котором проживал Г. Маннергейм.

http://impersem.kuvat.fi/kuvat/MANNERGEIM/

© Copyright tsaarinikolai.com http://www.tsaarinikolai.com/demotxt/Anna_Mannerheimilta_28-01-2015_2d.html#huomio

Серия сообщений "История":Искуство , История России ,Белая Россия ,исторические личностиЧасть 1 - Тайна княжны Таракановой

Часть 2 - Тайна княжны Таракановой

...

Часть 37 - Воспоминания о Екатерининском институте

Часть 38 - «ЖИТЬ БУДЕТ, НО ОСТАНЕТСЯ КАЛЕКОЙ»

Часть 39 - ФЕЛЬДМАРШАЛ МАННЕРГЕЙМ ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕМЬЯ И АННА АЛЕКСАНДРОВНА ТАНЕЕВА (МОНАХИНЯ МАРИЯ)

|

Светлейший Князь Г. Г. Орлов. |

Это цитата сообщения Нина_Симоненко [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов. Несколько фактов из жизни фаворита

Граф Григорий Григорьевич Орлов

****

О последних годах жизни Григория Орлов сохранилось не слишком много достоверных свидетельств, что, впрочем, и не удивительно — ведь он уже не был фаворитом, так что не до него было современникам.

Есть сведения о том, что он в начале 1775 года после болезни выехал заграницу. Считается, что во время этого путешествия Григорий Орлов посетил Германию, Францию, Англию и, возможно, Италию. Князь мог путешествовать по заграницам в течение двух лет, но в конце того же 1775 года он вернулся в Петербург.

***

Примерно в эти же года Григорий Григорьевич влюбился в свою двоюродную сестру Екатерину Николаевну Зиновьеву (1758-1782), которая была фрейлиной Императрицы и дочерью петербургского коменданта Николая Ивановича Зиновьева (1706-1773), бывшего родным братом матери братьев Орловых, Лукерьи Ивановны. Молодая Катенька была умна, добра, мила и очень красива.

Светлейшая княгиня Екатерина Николаевна Орлова, супруга Григория Орлова

|

Понравилось: 1 пользователю

ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ ВНУКОВ, НАПИСАННОЙ ЕКАТЕРИНОЙ II |

Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Никаких перин — только закаливание. Едой не пичкать, за столом кормить ровно столько, сколько требует организм, а в качестве «перекуса» между приёмами пищи — давать только чёрный хлеб. Зато игр — сколько угодно, ведь «детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей». Принципы воспитания Екатерины II были поистине революционны, а читать их интересно и в наши дни.

Портрет Екатерины II. Ф.С. Рокотов, 1763 г

В 1784 г. Екатерина II составила подробную инструкцию по воспитанию своих внуков для князя Николая Ивановича Салтыкова — официального воспитателя Александра и Константина.

|

Понравилось: 1 пользователю

" Вы, идущие мимо меня..." |

Вы, идущие мимо меня

К не моим и сомнительным чарам, —

Если б знали вы, сколько огня,

Сколько жизни, растраченной даром,

И какой героический пыл

На случайную тень и на шорох...

И как сердце мне испепелил

Этот даром истраченный порох.

О, летящие в ночь поезда,

Уносящие сон на вокзале...

Впрочем, знаю я, что и тогда

Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки

В вечном дыме моей папиросы,—

Сколько темной и грозной тоски

В голове моей светловолосой.

17 мая 1913 года

Марина Цветаева.

|

Понравилось: 5 пользователям

" Опять на площади Дворцовой..." |

Василий Садовников. "Арка Главного штаба"

Опять на площади Дворцовой

Блестит колонна серебром.

На гулкой мостовой торцовой

Морозный иней лег ковром.

Несутся сани за санями,

От лошадей клубится пар,

Под торопливыми шагами

Звенит намерзший тротуар...

Георгий Иванов.

|

Понравилось: 3 пользователям

" Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." |

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

А. С. Пушкин, 1836 год.

Вечная и светлая память!!!

|

Понравилось: 4 пользователям

" Не сплетутся для девичьих душ...." |

Не сплетутся для девичьих душ венки

Из живых северянинских роз...

Гимназистки, смолянки, бестужевки,

Где ваш мир белых кружев и кос?

Где вы – тонкие, чистые, скромные,

С тихим светом задумчивых глаз?

Только книги да снимки альбомные

Нам оставили память о вас.

Только снова к былому, нездешнему

Вы зовёте из давних веков,

Только в песенке старой по-прежнему

Вы сбиваете снег с каблучков.

Дмитрий Кузнецов.

|

Понравилось: 4 пользователям

" Когда Невы, окованной гранитом..." |

Когда Невы, окованной гранитом,

Алмазный блеск я вижу в час ночной

И весело по освещенным плитам

Толпа людей мелькает предо мной -

Тогда на ум невольно мне приходит

Минувший век, когда среди болот,

Бывало, здесь чухонец бедный бродит,

Дитя нужды, болезней и забот,

Тот век, когда один туман свинцовый

Здесь одевал леса и небеса

И так была печальна и сурова

Пустынных вод холодная краса.

И с гордостью я вспоминаю тайной

Ум творческий великого царя,

Любуяся на город колоссальный -

Прекрасное создание Петра.

Иван Никитин.

|

Понравилось: 4 пользователям

Дню снятия Блокады Ленинграда посвящается.... |

Это цитата сообщения Алллок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

СВЯТОЙ ДЕНЬ!!! 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Семьдесят три года назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады.

Восемьсот семьдесят один день город, взятый в кольцо 8 сентября 1941 года, находился во вражеской осаде. Каждый из этих трагических дней был беспримерным подвигом всех его жителей. Самым тяжелым, самым страшным периодом была первая блокадная зима — зима 1941–1942 годов, унесшая сотни тысяч жизней ленинградцев. Но истерзанный город не сдался врагу. В титаническом напряжении всех сил ленинградцы смогли выдержать тяжкие испытания — пронизывающий холод, постоянные артобстрелы, бомбежки, голод, безмерную усталость, смерть родных и близких. Защищая от гибели свой дом, свою семью, свою Родину они самоотверженно противостояли врагу. Благодаря им город-фронт жил, работал, спасал детей, наводил порядок.

Песню «Ведь мы же с тобой ленинградцы» исполняет наш любимый народный артист РФ Герман Орлов, ушедший в декабре 2013 года.

Ты помнишь, ты помнишь, товарищ

Пусть память о том тяжела

Как вьюга сквозь отсвет пожарищ

По улицам мертвым мела

Мы насмерть умели сражаться

Мы горе испили до дна

Ведь мы же с тобой ленинградцы

Мы знаем, что значит война.

Ты помнишь: руины дымятся

И чей-то оборванный крик...

Но каждый здесь был ленинградцем-

Ребенок, солдат и старик.

Бессмертно блокадное братство,

Свершившее долг свой сполна...

Ведь мы же с тобой ленинградцы-

Мы знаем, что значит война.

Мы помним с тобою сквозь годы

В разрывах сплошных горизонт

И как из промерзших заводов

Шли грозные танки на фронт.

Душе не давая сгибаться,

Мы верили, с нами страна

Ведь мы же с тобой ленинградцы

Мы знаем, что значит война.

Мы знали отчаянье и смелость

В блокадных ночах без огня, А

главное- очень хотелось

Дожить до победного дня,

Нам с этим вовек не расстаться

В нас подвигу память верна...

Ведь мы же с тобой ленинградцы

Мы знаем, что значит война.

|

Понравилось: 1 пользователю

" Блокадное детство ". |

Я вспоминаю детства моего страницы,

Когда закружит в поле снегопад.

Блокадный город начинает сниться,

Любимый город - город Ленинград.

Вот наша школа в шрамах от бомбежки:

Фанера в окнах, лампы фитилёк.

Мороз безжалостный гуляет за окошком.

Но светит в классе добрый огонёк.

Учитель за столом, и бледный, и усталый,

Читает Пушкина в продрогшей тишине.

И кажется: вокруг теплее стало

И все на миг забыли о войне.

О том, что бомбы рвутся где-то рядом,

Что люди падают от голода в сугроб,

Что смерть по улицам гуляет Ленинграда

И кто-то тащит на салазках гроб.

Учитель говорит о том, что сердцу свято:

О родине, о мире, о добре,

О том, как любят Родину солдаты,

И город защитят в любой войне...

Наш город выстоял. И слово о Победе

Из репродуктора однажды донеслось.

От счастья плакали и взрослые, и дети-

Без слез в тот славный день не обошлось.

И загремел салют над Ленинградом-

Победы вестник на родной земле.

Но навсегда запомним мы Блокаду

И тех, кто выстоять помог родной стране.

ЛЮБОВЬ ФЕДУНОВА.

|

Понравилось: 3 пользователям

Любовь к Санкт-Петербургу в акварелях... |

Это цитата сообщения -Juliana- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

С прекрасным, светлым Рождеством! |

Ангелы небесные пусть хранят ваш дом.

Пусть любовь взаимная будет вечно в нем.

Сердце наполняется светом и теплом!

Поздравляю с праздником –

Светлым Рождеством!

|

Понравилось: 6 пользователям

Новогоднее пожелание от князя П. А. Вяземского! |

Будь в этот год ― бедам помеха,

А на добро ― попутный ветр;

Будь меньше слез, а боле смеха;

Будь всё на ясном баромЕтр!..

Будь счастье в скорби сердобольно;

Будь скорбь в смирении горда;

Будь торжество не своевольно,

А слабость совестью тверда.

Будь, как у нас бывало древле,

На православной стороне:

Друг и шампанское дешевле,

А совесть, ум и рожь ― в цене.

Будь искренность не горьким блюдом;

В храм счастья ― чистое крыльцо,

Рубли и мысли ― не под спудом,

А сор и вздор ― не налицо...

Будь наши истины не сказки,

Стихи не проза, свет не тьма,

И не тенЕта ближних ласки,

И чувства не игра ума.

Назло безграмотных нахалов

И всех, кто только им сродни,

Дай Бог нам более журналов:

Плодят читателей они.

Где есть поветрие на чтенье,

В чести там грамота, перо;

Где грамота — там просвещенье;

Где просвещенье — там добро….

Пусть всё худое в вечность канет

С последним вздохом декабря,

И всё прекрасное проглянет

С улыбкой первой января.

Петр Вяземский " Друзьям ".

Декабрь 1827 г.

|

Понравилось: 4 пользователям

Поздравляю с наступающим праздником! |

Новый год пусть приласкает,

Счастье в жизни принесет.

Пусть надежда согревает,

А судьба пусть бережет!

|

Понравилось: 3 пользователям

" Недостроенный памятник ". |

Однажды снилось мне, что площадь русской сцены

Была полна людей. Гудели голоса,

Огнями пышными горели окна, стены,

И с треском падали ненужные леса.

И из-за тех лесов, в сиянии великом,

Явилась женщина. С высокого чела

Улыбка светлая на зрителей сошла,

И площадь дрогнула одним могучим криком.

Волненье усмирив движением руки,

Промолвила она, склонив к театру взоры:

"Учитесь у меня, российские актеры,

Я роль свою сыграла мастерски.

Принцессою кочующей и бедной,

Как многие, явилася я к вам,

И так же жизнь моя могла пройти бесследно,

Но было иначе угодно небесам!

На шаткие тогда ступени трона

Ступила я бестрепетной ногой -

И заблистала старая корона

Над новою, вам чуждой, головой.

Зато как высоко взлетел орел двуглавый!

Как низко перед ним склонились племена!

Какой немеркнущею славой

Покрылись ваши знамена!

С дворянства моего оковы были сняты,

Без пыток загремел святой глагол суда,

В столицу Грозного сзывались депутаты,

Из недр степей вставали города...

Я женщина была - и много я любила...

Но совесть шепчет мне, что для любви своей

Ни разу я отчизны не забыла

И счастьем подданных не жертвовала ей.

Когда Тавриды князь, наскучив пылом страсти,

Надменно отошел от сердца моего,

Не пошатнула я его могучей власти,

Гигантских замыслов его.

Мой пышный двор блистал на удивленье свету

В стране безлюдья и снегов;

Но не был он похож на стертую монету,

На скопище бесцветное льстецов.

От смелых чудаков не отвращая взоров,

Умела я ценить, что мудро иль остро:

Зато в дворец мой шли скитальцы, как Дидро,

И чудаки такие, как Суворов;

Зато и я могла свободно говорить

В эпоху диких войн и казней хладнокровных,

Что лучше десять оправдать виновных,

Чем одного невинного казнить,-

И не было то слово буквой праздной!

Однажды пасквиль мне решилися подать:

В нем я была - как женщина, как мать -

Поругана со злобой безобразной...

Заныла грудь моя от гнева и тоски;

Уж мне мерещились допросы, приговоры...

Учитесь у меня, российские актеры!

Я роль свою сыграла мастерски:

Я пасквиль тот взяла - и написала с краю:

Оставить автора, стыдом его казня,-

Что здесь - как женщины - касается меня,

Я - как Царица - презираю!

Да, управлять подчас бывало нелегко!

Но всюду - дома ли, в Варшаве, в Византии -

Я помнила лишь выгоды России -

И знамя то держала высоко.

Хоть не у вас я свет увидела впервые,-

Вам громко за меня твердят мои дела:

Я больше русская была,

Чем многие цари, по крови вам родные!

Но время шло, печальные следы

Вокруг себя невольно оставляя...

Качалася на мне корона золотая,

И ржавели в руках державные бразды...

Когда случится вам, питомцы Мельпомены,

Творенье гения со славой разыграть

И вами созданные сцены

Заставят зрителя смеяться иль рыдать,

Тогда - скажите, ради Бога!-

Ужель вам не простят правдивые сердца

Неловкость выхода, неровности конца

И даже скуку эпилога?"

Тут гул по площади пошел со всех сторон,

Гремели небеса, людскому хору вторя;

И был сначала я, как будто ревом моря,

Народным воплем оглушен.

Потом все голоса слилися воедино,

И ясно слышал я из говора того:

"Живи, живи, Екатерина,

В бессмертной памяти народа твоего!"

1871год.

Алексей Апухтин.

|

Понравилось: 3 пользователям

" Принцесса Фике ". |

Блестела слезинка на детской щеке,

Дрожали густые ресницы,

Когда подъезжала принцесса Фике

К заснеженной русской границе.

Но купол небесный был дивно высок,

Залитый густой синевою,

И лошади весело мчали возок

Навстречу лихому конвою.

Вот юный поручик сдержал рысака

Всего за полшага у дверцы,

Взлетела салютом полоска клинка,

И радостно дрогнуло сердце.

Ещё не забылся отцовский наказ,

Но, мудрые помыслы руша,

Незримое пламя восторженных глаз

Зажгло её детскую душу.

И белые сосны, и лед на реке,

И дали в бескрайности вязкой –

Всё это на миг показалось Фике

Какой–то волнующей сказкой.

Не знала принцесса, что эта страна

С душой её кровно сроднится,

Что время настанет, и будет она –

Великая Императрица.

Не знала Фике, что отныне и впредь

Даёт ей жестокое право

По–царски любить и по–царски смотреть

Укрытая снегом держава.

И всё же раскатом неведомых слов

Приблизилось к ней роковое,

И мощные крылья Двуглавых орлов

Взметнулись над сотней конвоя.

Дмитрий Кузнецов.

|

Понравилось: 2 пользователям

" Весело сияет месяц над селом..." |

Весело сияет

Месяц над селом.

Белый снег сверкает

Синим огоньком.

Месяца лучами

Божий храм облит.

Крест под облаками,

Как свеча, горит.

Пусто, одиноко

Сонное село.

Вьюгами глубоко

Избы занесло.

Тишина немая

В улицах пустых,

И не слышно лая

Псов сторожевых...

автор И.С. Никитин

|

Понравилось: 3 пользователям

" Бабушкины сказки ". |

Картина В. Максимова " Бабушкины сказки ".

В зимний вечер по задворкам

Разухабистой гурьбой

По сугробам, по пригоркам

Мы идем, бредем домой.

Опостылеют салазки,

И садимся в два рядка

Слушать бабушкины сказки

Про Ивана-дурака.

И сидим мы, еле дышим.

Время к полночи идет.

Притворимся, что не слышим,

Если мама спать зовет.

Сказки все. Пора в постели…

Но а как теперь уж спать?

И опять мы загалдели,

Начинаем приставать.

Скажет бабушка несмело:

«Что ж сидеть-то до зари?»

Ну, а нам какое дело, —

Говори да говори.

1914-1915 гг.

Сергей Есенин.

|

Понравилось: 4 пользователям

Время Дмитрия Сергеевича Лихачева. |

Это цитата сообщения Алллок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

«Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель артельщики отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы».

Другая жизнь

«С рождением человека, – писал Дмитрий Сергеевич, – родится и его время…». Время Дмитрия Сергеевича Лихачева родилось 28 (15) ноября 1906 года.

В их семье всегда царила атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. Никогда не унывали, вместе переживали и трудности, и радости. Это «пережить вместе», реально помочь человеку, честно сделать все, что от тебя зависит, чтобы ближнему стало легче дышать, – это качество войдет в будущего академика прочно и не будет зависеть ни от политического курса, ни от господствующей идеологии.

Родители оказали огромное влияние и на воспитание, и на мировоззрение юного Мити. Отец, вышедший из купеческого сословия и получивший звание личного дворянина «благодаря своему высшему образованию, чину и орденам (среди которых были Владимир и Анна)», его успешная служебная карьера, утонченность и образованность матери, светская жизнь семьи, – все это внесло свой вклад в становление детей. Ясно пережитая, прочувствованная до-революционная жизнь, жизнь в совершенно иной парадигме, чем дальнейшая схематичная советская действительность, – стала для Дмитрия Сергеевича мощнейшей прививкой, вакциной от разрушительного потока большевистской теории и практики. Лихачев – в отличие от многих советских граждан – всегда четко помнил: жить можно по-другому, жить нужно по-другому.

Надо ли говорить, что между детьми и родителями не было никаких барьеров: ток отцовской и материнской любви буквально вскормил Митю, насытил его сердце нежностью и добротой. Эту доброту – которую в чистом виде так редко встретишь в людях – он впоследствии даром раздавал всем, кто к нему обращался. Человек, знавший, что такое отеческая забота, умел относиться к другим соответственно. И поэтому, наверное, люди (поразительно, самые разные: от коллег по цеху – академиков – до простых рабочих) тянулись к Лихачеву, чувствовали в нем основательное, спокойное, разумное отцовское начало.

Лихачев не был типичным «ушедшим в себя» ученым, рассеянным, физически слабым и не приспособленным к жизни. Нет, он всегда был подтянут. И даже на строительстве Беломоро-Балтийского канала, начавшегося в 1931 году (сюда были стянуты силы со всех концов страны) з/к Дмитрий Сергеевич Лихачев получил звание «ударник ББК», что позволило покинуть весь этот кошмар на полгода раньше положенного срока – летом 1932 года. Это лето, вероятно, тоже было одним из самых счастливых в его жизни.

После освобождения Лихачев вернулся в Ленинград. В родном городе он стал литредактором «Издательства социально-экономической литературы» (впоследствии издательство «Мысль»).

В 1935 году Дмитрий Сергеевич женился на Зинаиде Александровне Макаровой, через 2 года родились дочери-близнецы – Вера и Людмила.

«Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен, — мы плакали и молились.

|

" Кладбище под Парижем ". |

Малая це́рковка. Свечи оплывшие.

Камень дождями изрыт добела.

Здесь похоронены бывшие, бывшие.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Здесь похоронены сны и молитвы.

Слёзы и доблесть. «Прощай!» и «Ура!».

Штабс-капитаны и гардемарины.

Хва́ты полковники и юнкера.

Белая гвардия, белая стая.

Белое воинство, белая кость…

Влажные плиты травой порастают.

Русские буквы. Французский погост…

Я прикасаюсь ладонью к истории.

Я прохожу по Гражданской войне…

Как же хотелось им в Первопрестольную

Въехать однажды на белом коне!..

Не было славы. Не стало и Родины.

Се́рдца не стало. А память — была…

Ваши сиятельства, их благородия —

Вместе на Сент-Женевьев-де-Буа.

Плотно лежат они, вдоволь познавши

Му́ки свои и дороги свои.

Всё-таки — русские. Вроде бы — наши.

Только не наши скорей, а ничьи…

Как они после — забытые, бывшие

Всё проклиная и нынче и впредь,

Рва́лись взглянуть на неё — победившую,

Пусть непонятную, пусть непростившую,

Землю родимую, и умереть…

Полдень. Берёзовый отсвет покоя.

В небе российские купола.

И облака, будто белые кони,

Мчатся над Сент-Женевьев-де-Буа.

Роберт Рождественский

<1970-е>

Знаменитое кладбище под названием «Сент-Женевьев-де-Буа» расположено в 30 км от Парижа. Кладбище считается православным, хотя встречаются захоронения и других религий. Среди русских эмигрантов, похороненных на кладбище, значатся многие военные, представители духовенства, писатели, художники, артисты — всего около 15 тыс. русских в 5220 могилах, что даёт основание называть всё кладбище «русским». Для многих русских оно является местом паломничества.

|

Понравилось: 3 пользователям

" Скрип по сугробам, как скрип половицы..." |

Скрип по сугробам, как скрип половицы

Воздух морозный, мятущийся духом,

Словно от крыльев неведомой птицы,

Город лебяжьим укутался пухом.

Шпиль Петропавловки взрезал иглою

Зимнее белое солнцестоянье,

Словно Невою и белою мглою

Питер измерил свое расстоянье.

И под мостами уснувшие реки

Твердь подставляют не лодкам, а людям,

Спят "разведёнки", их сомкнуты веки...

Мы их весной кораблями разбудим...

Зимний Дворец стал поистине зимний,

Дремлют в снегу ветви Летнего Сада,

Словно бы сказки слагают картины

Их кружевные врата и ограда.

В свете фонарном кружатся снежинки

В белом безмолвии, в Невском просторе.

Скоро мосты разведут половинки...

Санкт-Петербург в подвенечном уборе!

Что же для большего счастья мне надо?

Видеть в снегу и в искрящемся чуде

Вечность великого русского града!

Вечность великих и славу их судеб!

Зера Джемилова.

|

Понравилось: 2 пользователям

Ирине Юсуповой. |

О, лик из-под древнего купола,

Свят ужас во взорах твоих:

Княгиня Ирина Юсупова,

Красивейшая из живых!

<...>

Недаром твой лик из-под купола,

И гибель во взорах твоих,

Княгиня Ирина Юсупова,

Печальнейшая из живых!

Париж, 21.02.1931 г.

Игорь Северянин

|

Понравилось: 1 пользователю

" Прощались мы в аллее дальной…" |

Это цитата сообщения ГалаМаг [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лежала вкруг широко тень,

На миг улыбкою прощальной

Осенний озарился день,

И вышло солнце. Всё казалось,

Объято ласкою творца,

Природа мощно наслаждалась

Лучами солнца - без конца,

Но ветер хладный, тучи хмуря,

Сокрыл лучи, нагнал теней,

И нам понятна стала буря -

Последний миг блаженных дней.

24 июля 1899

|

" Петергоф ". |

Я в Петергоф приеду утром

И от ворот пройду к дворцу,

Под небом северным и хмурым

Увидеть, что дано творцу.

Феерия воды в начале

Размеренна, нетороплива,

И ели, те, что нас встречали,

Стоят до Финского залива.

Фигуры главного каскада,

Молчат и позолотой светят,

Но вот внезапная прохлада…

Из пасти льва струя, как ветер.

Звенят фонтаны в Петергофе,

Они как музыка природы.

Самсона мужественный профиль,

Как признак царственной породы.

Вокруг шумят и плещут струи

Среди причудливых фонтанов

Как будто кто-то марширует,

Повсюду ходит неустанно.

Пройдут года, а может годы,

Но не забыть мне тех чудес:

Течёт вода в морские воды,

Срываясь с пасмурных небес.

Ю. Краснокутский

|

Понравилось: 2 пользователям

" Поздняя осень в Царском Селе". |

Средь беломраморных скульптур, прямых аллей

И вкрадчивого шелеста деревьев

Израненной душе становится светлей.

От озера осенним хладом веет.

Рокайли пышные жемчужных облаков

Причудливо отобразились в водах.

На гравии видны следы стальных подков,

Закрыли тучи купол небосвода.

Дворцы покоятся в застывшем полусне

Поблекли краски пасмурного полдня.

Старик Борей суров и предвещает снег,

На крыльях принося предзимний холод.