-Рубрики

- здоровье (92)

- анекдоты. (59)

- юмор (58)

- Лекарственные растения (41)

- интересное (30)

- история (30)

- видеоклипы (27)

- женщина (22)

- Для души (16)

- притчи и прочие умные мысли. (9)

- кулинария (7)

- гифки (7)

- Библиотека интересных книг (5)

- фото (5)

- осень (5)

- Поэты и писатели (3)

- Домашние полезности. (3)

- компютер (3)

- сонник (1)

- день рожденья (1)

- день рожденья (0)

- стихи (0)

- доброе утро. (0)

- добрый вечер. (0)

- Красота. (4)

- лето. (2)

- любовь. (4)

- Эротика. (3)

-ТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

-5 друзей

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

"Любите баб на свежем сене" -

Писал всем нам Сергей Есенин.

"А лучше все же на опушке" -

Упоминал об этом Пушкин.

"Ведите их на зерноток" -

Настаивал на этом Блок.

"Неважно где, а важно как" -

Всем говорил нам Пастернак."Любите баб на свежем сене" -

Писал всем нам Сергей Есенин.

"А лучше все же на опушке" -

Упоминал об этом Пушкин.

"Ведите их на зерноток" -

Настаивал на этом Блок.

"Неважно где, а важно как" -

Всем говорил нам Пастернак.

ДАЙТЕ ЧТО ЛИ КАРТЫ В РУКИ... |

Это цитата сообщения Surge_Blavat [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: анекдоты |

Без заголовка |

Это цитата сообщения LANA_VIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения LANA_VIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: анекдоты |

УЛЫБНИСЬ....ИЛИ ПОСМЕЙСЯ.... |

Это цитата сообщения LANA_VIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: Юмор |

КРАСОТЫ В ЮРМАЛЕ БЫЛО СТОЛЬКО, ЧТО ЛЮБОЕ ШОУ ФРИКОВ ОБЗАВИДУЕТСЯ:..... СТИЛЬ ТЕКСТА СОХРАНЯЮ... |

Это цитата сообщения LANA_VIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: Анекдоты |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Лара_БК [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Источник

Нижнее украшение тоже плеер - жмите

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Эротика. |

ЭРОТИЧЕСКИЕ КОМИКСЫ ОТ DEAN YEAGLE. 18+ |

|

| Рубрики: | Юмор |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 9 пользователям

Прочитало: 0 за час / 2 за сутки / 12 за неделю / 47 за месяц

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Скоро будет продолжение...

|

Метки: Эротика. |

Анекдоты. |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S); width: 600px; height: 100px;"> |

|

Метки: анекдоты |

Анекдоты. |

ВЕСЁЛЫХ ВЫХОДНЫХ |

Это цитата сообщения Светлана_Ковалевска [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5401/milolica2011.42/0_5a59e_800cb62d_S); width: 600px; height: 100px;"> |

|

КАК ЗНАКИ ЗОДИАКА РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ? |

Это цитата сообщения Мариша-Солнце [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.43/0_5a5c4_b8d02f0_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.43/0_5a5c4_b8d02f0_S); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); width: 600px; height: 100px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.43/0_5a5c4_b8d02f0_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.43/0_5a5c4_b8d02f0_S); width: 600px; height: 100px;"> |

|

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ... |

Это цитата сообщения EMILIA55 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); text-align: center; width: 600px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.41/0_5a54e_a972a15e_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.41/0_5a54e_a972a15e_S); text-align: center; width: 600px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/104967700.c6/0_99741_cf92e0f5_S.jpg); text-align: center; width: 600px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5639/128617080.288/0_a8297_aff514c8_XS.jpg); text-align: center; width: 600px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.41/0_5a54e_a972a15e_S" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/4802/milolica2011.41/0_5a54e_a972a15e_S); text-align: center; width: 600px;"> |

|

БУДЬ НА ПОЗИТИВЕ!С ЮМОРОМ О ДИЕТАХ))) |

Это цитата сообщения соня_лифинская [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

| /s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif" target="_blank">//s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif); width: 780px; height: 110px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/4125/39663434.2bf/0_804cb_4f1405fa_M.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/4125/39663434.2bf/0_804cb_4f1405fa_M.jpg); width: 780px; height: 110px;"> |

| /s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif" target="_blank">//s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif); width: 780px; height: 110px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5110/nimfea180776.cc/0_6371d_9d4985e4_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5110/nimfea180776.cc/0_6371d_9d4985e4_XS.jpg); width: 780px; height: 110px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/27/39663434.a6/0_6d4d4_863a58c7_L.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/27/39663434.a6/0_6d4d4_863a58c7_L.jpg); width: 780px; height: 110px;"> |

| /s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif" target="_blank">//s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif); width: 780px; height: 110px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/4125/39663434.2bf/0_804cb_4f1405fa_M.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/4125/39663434.2bf/0_804cb_4f1405fa_M.jpg); width: 780px; height: 110px;"> |

| /s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif" target="_blank">//s001.radikal.ru/i194/1211/c0/3e0a42770992.gif); width: 780px; height: 110px;"> |

| /img-fotki.yandex.ru/get/5110/nimfea180776.cc/0_6371d_9d4985e4_XS.jpg" target="_blank">//img-fotki.yandex.ru/get/5110/nimfea180776.cc/0_6371d_9d4985e4_XS.jpg); width: 780px; height: 110px;"> |

|

Метки: анекдоты. |

ШЛЯГЕРЫ XX ВЕКА |

Метки: Шлягеры ХХ века... |

ЧТОБЫ НАСТРОЕНИЕ БЫЛО ХОРОШИМ. |

Это цитата сообщения LAT [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Чтобы настроение было хорошим...

Метки: итальянская музыка |

НЕЖНАЯ МУЗЫКА ЛЮБВИ *** С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ!!! ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ!!! |

Это цитата сообщения klavdia-France [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">***НЕЖНАЯ МУЗЫКА ЛЮБВИ *** С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ!!! ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ!!!!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ПОСТОЯННЫЕ ЧИТАТЕЛИ!!!

МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВЛЮБЛЕННЫХ!!!

БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ И СЧАСТЛИВЫ!!!

А ЭТО МОЙ ВАМ ПОДАРОК............

|

Метки: музыка |

Цитата сообщения Cindara

BINDU "LIGHT AT HEART" |

ЦИТАТА |

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

3019 слушали 50 копий |

Bindu "Light At Heart" |

Метки: искусство музыка Bindu "Light At Heart" |

Комментарии (0) |

ЮРИЙ ВОСТРОВ. АЛЬБОМ: "ПОЧЕМУ О НЕЙ ЗАБЫЛ / CZEMUS O NIEJ ZAPOMNIAL" |

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Юрий Востров. Альбом: "Почему о ней забыл / Czemus o niej zapomnial"

"Czemus o niej zapomnial"

Посвящается королю польского танго

Адаму Астону.

Теперь послушаем песни в оригинальном исполнении Адома Астона.

Юрию Вострову блестяще удалось передать дух исполнительского мастерства Астона и приблизить поэтические строки к оригиналу.

Отдельная благодарность московскому коллекционеру и филофонисту Марковичу Н.Н. за предоставленный материал и огромную помощь и участие в создании альбома

"Почему о ней забыл" "Czemus o niej zapomnial)"

персональный сайт Юрия Вострова

Метки: музыка танго гитара. песни |

РОМАНС |

Это цитата сообщения gold-a [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); padding-left: 24px; line-height: 22px; padding-bottom: 15px; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat no-repeat;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Романс

Автор музыки А. Бальчев

Автор слов Н. Гумилев

Художник Hamish Blakely.

Метки: Hamish Blakely н.гумилев н.носков |

МАЛЕНЬКИЙ КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ= |

Это цитата сообщения ЕЖИЧКА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); p">

|

Метки: музыка для души |

ЭХО ЛЮБВИ. |

Если будет вокруг всё немыслимо сложно, Или сердце внезапно почует беду, Когда станет вдруг жить без меня невозможно, Позови...Я к тебе в ту минуту приду... Позови, когда дождь барабанит по крышам, Когда трудно дышать от тягучей тоски, Ты же знаешь - тебя непременно услышу И прохладою рук успокою виски... Позови, когда силы оставят на взлёте, Одиночества горло затянет петля, Всё пойму, дорогой! Да уже я в полёте! Своим сильным крылом подыму тебя я. Позови, захлестнёт , если нежностью душу, Так захочется вдруг меня к сердцу прижать! Сотни стен между нами тогда я разрушу, Но тебя не заставлю мучительно ждать. Прикоснусь я к руке и глаза поцелую, Лишь губами ты имя моё назови, По тебе так скучаю и преданно жду я..... Всегда рядом с тобой...только ты позови... ИЗ ИНЕТА

|

Метки: песни для души. |

Процитировано 1 раз

Здравствуй,новый прекрасный день! |

http://www.surprisse.com/muscards/view/2014/06/15/...3f7f2253of98ba0a31dc2708dl.php

http://i02.fotocdn.net/s2/251/messenger_l/72/2238072826.jpg

//img-fotki.yandex.ru/get/6717/41473513.22e7/0_13637f_94df6ddf_orig

…Здравствуй, новый прекрасный день!

Здравствуй, солнышко!С добрым утром! С новым днём!

С новым солнцем за окном!

Двери шире распахни,

Свежесть утра в дом впусти!

Ночка тёмная прошла,

И заботы унесла.

Утро доброе встречай!

День хороший начинай!

Здравствуй, небо!

Я желаю сегодня всем...

Много - много Любви целебной.

//img-fotki.yandex.ru/get/9668/149341859.f/0_10ac4b_d648e113_orig

Людям... травам... животным... земле.

Всем крупинкам жизни волшебной!

И тебе! И твоей семье!

Я желаю Любви целебной!

//img-fotki.yandex.ru/get/5903/86599690.5/0_901a9_455ca839_orig

Всем... и маленьким и большим

Существам и силам Вселенной

Много - много, от всей души.

Чистой светлой Любви волшебной!

Будьте Счастливы!!!

http://i03.fotocdn.net/s2/115/gallery_m/106/2241358194.jpg

//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/78/814/78814534_4242220_178676413.gif

http://i04.fotocdn.net/s2/162/gallery_m/52/2253796257.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=3n0nfDNhiE8&feature=youtu.be

http://www.gifzona.ru/i/stixi/106.gif

//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5//3969/3969295_fl_600_400_sol_l.swf

|

Метки: доброго утра. |

Звездная азбука Велимира Хлебникова (Кедров) |

Поэзия Велимира Хлебникова не каждому открывает свои заветные тайны. Сюда закрыт вход человеку «ленивому и нелюбопытному», тому, кто навсегда довольствуется знакомыми ярлыками: «заумная поэзия»», «футуризм», «голый эксперимент». Некоторые выбирают другой, легкий путь — ищут в стихах поэта то, что им понятнее, ближе. Остальное искусственно отсекается. Вот почему и до сегодняшнего дня слава его «неизмеримо меньше его значения». Под этим высказыванием о Хлебникове стоит подпись Маяковского. Здесь могли бы подписаться и многие другие поэты. У Хлебникова нет незначительных, маловажных вещей, но даже друзья часто не понимали цельности и единства его поэзии. Им казалось, что он носил свои рукописи в мешке из чистого чудачества, не подчиняя их единому плану с нумерацией страниц. Между тем пятитомник Хлебникова с хронологическим расположением страниц в гораздо большей степени неудобен для понимания единой композиции всех вещей поэта, чем знаменитая наволочка, набитая рукописями. Пора представить поэзию Хлебникова как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу. Взглянуть на Хлебникова глазами самого Хлебникова? Заманчивая задача. Она была бы неосуществима, если бы Хлебников сам не оставил нам ключа к пониманию своей поэзии. «Я — Разин со знаменем Лобачевского», — писал о себе поэт. Что стоит за этими словами? Какая связь между творчеством Хлебникова и геометрией Лобачевского? Ответить на эти вопросы — значит приблизиться к сокровенному смыслу поэтики Хлебникова. Поэт никогда не скрывал его, как не скрывал Лобачевский свою «воображаемую геометрию», но и Лобачевский и Хлебников не избежали при жизни и после смерти обвинения в безумии, даже в сознательном шарлатанстве. И в поэзии, и в науке таков порой бывает удел первооткрывателя.

Прочитаем юношеское «Завещание» Велимира Хлебникова, кстати сказать, первый дошедший до нас прозаический отрывок из его рукописей. Девятнадцатилетний студент, планируя итог всей своей будущей жизни, начертал такие слова: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Не торопитесь проскользнуть мимо его слов. Что это значит: «связал время с пространством»?

Пройдет несколько лет, и в 1908 году догадка Хлебникова станет научным открытием сразу трех великих ученых; Анри Пуанкаре, Альберта Эйнштейна и Германа Минковского. На языке науки оно формулируется так: «Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность» (Г.Минковский).

Это открытие стало основой общей теории относительности Эйнштейна. Хлебников незадолго до смерти напишет в своем последнем прозаическом отрывке «засохшей веткой вербы» такие слова: «...Самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это вера 4-х измерений».

«Вера 4-х измерений» — так определяет Хлебников общую теорию относительности Эйнштейна, как бы подтвердившую догадку поэта о существовании единого пространства-времени. Четвертое измерение — это и есть четвертая, пространственно-временная координата, открытие которой поэт предчувствовал в своем «Завещании». Как видим, и первые и последние слова поэта, дошедшие до нас, об этом.

Но пока, в «Завещании», в самом начале века, Хлебников еще не знает, что будет поэтом. Он учится в Казанском университете на первом курсе физико-математического факультета, слушает лекции по геометрии Лобачевского и пристально вглядывается в каменный лик великого математика:

«...Я помню лик суровый и угрюмый

Запрятан в воротник.

То Лобачевский — ты

— Суровый Числоводск!..

Во дни «давно» и весел

Сел в первые ряды кресел

Думы моей,

Чей занавес уже поднят...»

Поднимем же и мы «занавес» думы Хлебникова. Ведь за этим занавесом — мир его поэзии. На первый взгляд нет и не может быть никакой связи между открытием четвертой координаты пространства-времени и поэзией. Но она возникает, когда об этом задумывается поэт. Догадка Хлебникова вскоре стала превращаться в поэтический манифест. Переворот в науке должен увенчаться психологическим переворотом в самом человеке. Вместо разрозненных пространства и времени он увидит единое пространство-время. Это приведет к синтезу пяти чувств человека: «Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?» Великое, протяженное, непрерывно изменяющееся многообразие мира не вмещается в разрозненные силки пяти чувств. «...Как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия». И «есть... независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов — например: слуховое и зрительное или обонятельное — переходит одно в другое. Так есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им». Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал те незримые области перехода звука в цвет, где голубизна василька сольется с кукованием кукушки. Хлебников ошибся лишь в абсолютизации своего восприятия звукоцвета. Однако не следует преувеличивать степень субъективности поэта. Для Скрябина, для Римского-Корсакова, для Артюра Рембо каждый звук был также связан с определенным цветом. Обладал таким цветовым слухом и Велимир Хлебников. У Хлебникова: М — темно-синий, 3 — отражение луча от зеркала (золотой), С — выход точек из одной точки (сияние, свет), Д — дневной свет, Н — розовый, нежно-красный. Вот песня, звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то красный, если взглянуть глазами Хлебникова:

«Вэо-вэя — зелень дерева, Нижеоты — темный ствол, Мам-эами — это небо, Пучь и чали — черный грач. Лели-лили — снег черемух, Заслоняющих винтовку... Мивеаа — небеса».

Реакция слушателей на эти слова в драме «Зангези» довольно однозначна:

«Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Зангези!..»

Но мы не будем уподобляться этим слушателям, а попробуем проверить, так ли субъективны цветозвуковые образы Хлебникова. Сравним цветовые ассоциации Хлебникова с некоторыми данными о цветофонетических ассоциациях школьников. (Иванова-Лукьянова Г. Н. О восприятии звуков.— В сб.: Развитие фонетики современного русского языка. Л„ «Наука», 1966). Школьники, как и Хлебников, окрасили звуки 3, С, Д, Н в легкие, пронзительные тона. Звук С у них желтый, у Хлебникова этот звук — свет солнечного луча. Звук 3 одни окрасили в зеленый, другие, как и Хлебников, в золотой цвет. Многие, подобно Хлебникову, наделили звук М синим цветом, хотя большая часть считает его красным. Как видим, цветовые ассоциации Хлебникова не столь субъективны, как принято было считать. Они свойственны и многим другим людям.

«Слышите ли вы меня?» — восклицает Зангези. «Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи-здания из глыб пространства... Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру».

Для Хлебникова зримый мир пространства был застывшей музыкой времени, окаменевшим звуком. Все поиски в области расширенной поэтической семантики звука шли у Хлебникова в одном направлении: придать протяженному во времени звуку максимальную пространственную изобразительность. Звук у него — это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая вспышка, и цвет. Поэт чувствовал себя каким-то особо тонким устройством, превращающим в звук все очертания пространства, и в то же время превращающим незримые звуки в пространственные образы. Много говорилось о заумности стихотворения «Бобэоби». Но так ли оно заумно?

«Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо».

Произнося слово «бобэоби», человек трижды делает движение губами, напоминающее поцелуй и лепет младенца. Вполне естественно, что об этом слове говорится: «пелись губы». Слова «лиэээй» и «гзи-гзи-гзэо» сами рождают ассоциацию со словом «лилейный» и со звоном ювелирной цепи. Живопись — искусство пространства. Звук воспринимается слухом, как и музыка, считается искусством временным. Поэт осуществляет здесь свою давнюю задачу: «связать пространство и время», звуками написать портрет. Вот почему в конце стоят две строки — ключ ко всему стихотворению в целом:

«Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо».

«Протяжение» — важнейшее свойство пространства. Протяженное, зримое, видимое... Хлебников создает портрет непротяженного, незримого, невидимого. Портрет «Бобэоби», сотканный из детского лепета, из звукоподражаний, создает незримое звуковое поле, как бы обволакивающее женский образ. Этот портрет «пелся»: пелся облик, пелись губы, пелась цепь. Поэтическое слово всегда существовало на грани между музыкой и живописью. В стихотворении «Бобэоби» тонкость этой грани уже на уровне микромира. Трудно представить себе большее сближение между музыкой и живописью, между временем и пространством. Хлебников постоянно размышляет о пространственной природе звука. Вот, например, пространственные ассоциации, связанные у поэта со звуком Л. Они бесконечно разнообразны, однако все подчинены одному образу в последних строках стихотворения «Слово об Эль»:

«Сила движения, уменьшенная Площадью приложения,— это Эль. Таков силовой прибор, Скрытый за Эль».

Конечно, только поэт может увидеть в звуке Л «судов широкий вес», пролитый на груди, — лямку на шее бурлака; лыжи, как бы расплескавшие вес человеческого тела на поверхности сугроба; и человеческую ладонь; и переход зверя к человеческому вертикальному хождению — «люд», действительно ставший первой победой человека над силами тяготения, сравнимой только с выходом человека в космос. В одной из записей Хлебникова говорится, что если язык Пушкина можно уподобить «доломерию» Эвклида, не следует ли в современном языке искать «доломерие» Лобачевского? («Доломерие»— славянская калька Хлебникова со слова «геометрия»: от «дол» — земля и мера»). Хлебников как бы воочию видел объемный рисунок звука. Итогом его исканий стала «Звездная азбука» в драме «Зангези». На сцене — дерево, прорастающее плоскостями разных измерении пространства. Каждое действие переходит в новую плоскость, новое измерение. Все вместе они составляют действие в n-мерном пространстве-времени. Образ такого дерева, прорастающего в иные измерения, есть и в стихах поэта:

«Казалось, в поисках пространства Лобачевского Здесь Ермаки ведут полки зеленые На завоевание Сибирей голубых, Воюя за объем, веткою ночь проколов...»

Человечество, считает Хлебников, должно «прорасти» из сферы пространства трех измерений в пространство-время, как листва прорастает из почки (В недавно опубликованных трудах академика В. И. Вернадского высказана сходная мысль. Крупнейший ученый считает, что именно пространство живого вещества обладает неэвклидовыми геометрическими свойствами). Первая плоскость в драме «Зангези» — просто дерево и просто птицы. Они щебечут на своем языке, не требующем перевода:

«Пеночка с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко: Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!.. Дубровник. Вьер-вьёр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр-вйру сек-сек-сек! Сойка. Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!..»

Сын орнитолога, Велимир Хлебников в юности сам изучал «язык птиц». Эти познания пригодились поэту. Звукопись птичьего языка не имеет ничего общего с пустым формализмом. Хлебников никогда не играл словами и звуками. Вторая плоскость — «язык богов». Боги говорят языком пространства и времени, как первые люди, дававшие название вещам. Значение звуков еще непонятно, но оно как бы соответствует облику богов. Суровый Белее урчит и гремит рычащими глухими звуками. Бог Улункулулу сотрясает воздух грозными звуковыми взрывами:

«Рапр, грапр, апр! жай. Каф! Взуй! Каф! Жраб, габ, бокв — кук ртупт! тупт!»

И язык птиц, и язык богов читается с иронической улыбкой, которую ждет от читателя и сам автор, когда дает ремарки такого рода: «Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи». Но не будем забывать, что язык богов, как и язык птиц, строится на глубоком знании «исходного материала». Боги говорят теми словами и теми созвучиями, корни которых характерны для языка всех «ареалов» культуры, в которых они возникли. Язык богов, переплетаясь и сливаясь с языком птиц, как бы умножает две плоскости звука — ширину и высоту. Так возникает трехмерный объем пространства, в котором появляется человек — Зангези. Он вслушивается в язык птиц и в язык богов, переводит объем этих звуков в иное, четвертое измерение, и ему открывается «звездный язык» вселенной. Опьяненный своим открытием, Зангези радостно несет весть о нем людям, зверям и богам: «Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами».

«Пусть мглу времен развеют вещие звуки Мирового языка. Он точно свет. Слушайте Песни «з в е з д н о г о яз ы к а».

«Звездная азбука» дает наглядное представление о том, как из первоатома звука в сознании поэта рождается вся вселенная. Каждое определение звука в «Звездной азбуке» — это формула-образ. С — силы, расходящиеся из одной точки. Это как возникновение вселенной из первоатома — сияние, свет. Модель расширяющейся вселенной. М — наоборот — распыление объема на бесконечно малые части — масса... И так каждый звук таит в себе всю историю мироздания. Азбука в «Зангези» не случайно названа «звездным языком». Ход рассуждений Хлебникова здесь вполне логичен. Если для него в каждом звуке сокрыта пространственная модель мира, как, скажем, в «Слове об Эль», значит, в нашей азбуке зашифрована картина нашей вселенной. Попробуем увидеть эту вселенную, вернее, услышать ее, как Хлебников. Итак, мировое n-мерное пространство-время, как айсберг, возвышается лишь тремя измерениями пространства над океаном невидимого, но наступит время, когда рухнет барьер между слухом и зрением, между пространственными и временными чувствами, и весь океан окажется в человеке. В этот миг голубизна василька сольется с кукованием кукушки», а у человека будет не пять, а одно, новое чувство, соответствующее всем бесчисленным измерениям пространства. Тогда «узор точек» заполнит «пустующие пространства», и в каждом звуке человек увидит и услышит неповторимую модель всей вселенной. Звук С будет точкой, из которой исходит сияние. Звук 3 будет выглядеть как луч, встретивший на пути преграду и преломленный: это «зигзица» — молния, это зеркало, это зрачок, это зрение — все отраженное и преломленное в какой-то среде. Звук П будет разлетающимся объемом — порох, пух, пар; он будет парить в пространстве, как парашют. В каждом звуке мы увидим пространственную структуру, окрашенную в разные цвета. Эти звуковые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту картину мироздания, которая открылась перед незамутненным детским взором человека, впервые дававшего миру звучныеимена. Тогда человек был пуст, как звук Ч — как череп, чаша. В черной пустоте этого звука уже рождается свет С, а луч преломляется в зрение, как звук 3. Распластанный на поверхности земли и приплюснутый к ней силой тяготения, четвероногий распрямился и стал «прямостоящее двуногое», «его назвали через люд», ибо Л — сила, уменьшенная площадью приложения, благодаря расплыванию веса на поверхности. Так, побеждая вес, человек сотворил и звук Л — модель победы над весом. В момент слияния чувств мы увидим, что время и пространство не есть нечто разрозненное. Невидимое станет видимым, а немое пространство станет слышимым. Тогда и камни заговорят, зажурчат, как река времени, их образовавшая:

«Времыши-камыши На озере бреге, Где каменья временем, Где время каменьем».

Да, текущее время будет выглядеть неподвижным и объемным, как камень. На нем прочтем письмена прошлого и будущего человечества. Тогда мы сможем входить во время, как ныне входим в комнату. У времени тоже есть объем. Так же, как в бинокль, можно увидеть отдаленные пространства, мы можем заглянуть в отдаленное прошлое и будущее человечества. Когда откроется пространственно-временное зрение, каждый человек увидит себя в прошлом, будущем и настоящем одновременно. «Звездная азбука» звуков нашего языка будет передана во вселенную, возникнет единое вселенское государство времени. Оно начнется с проникновения в космос:

«Вы видите умный череп вселенной И темные косы Млечного Пути, Батыевой дорогой зовут их иногда. Поставим лестницы К замку звезд, Прибьем, как воины, свои щиты...»

Но это произойдет в будущем, а сейчас надо устремить во вселенную лавину звуков, «звездную азбуку», несущую весть миру о нашей цивилизации.

«Мы дикие кони, Приручите нас: Мы понесем вас В другие миры, Верные дикому Всаднику Звука. Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав, Конницу звука взнуздай!»

Передавая в иные галактики геометрические модели звуков нашего языка, мы передадим всю информацию о нашей вселенной, ибо эти звуки создали мы, в них отпечатался на всех уровнях облик нашего мира. Ход этих рассуждений глубоко поэтичен, но сегодняшнему читателю далеко не безразличны и мысли Хлебникова о возможностях межкосмических связей, поиски которых ведутся ныне во всех крупных странах, и его попытка создать «звездный язык», над разработкой которого трудятся во' многих космических лабораториях, и, наконец, вполне сбыв- шееся предсказание поэта о том, что к иным цивилизациям мы направим известные нам геометрические структуры. Так, для трансляции в космос сигналов с Земли была выбрана теорема Пифагора. Однако не только во вселенной, но даже здесь, на земле, никто не понимает Зангези. Его покидают все, и он шепчет древнеславянское заклинание, глядя вслед улетающей стае богов и птиц:

«Они голубой тихославль, Они голубой окопад. Они в никуда улетавль, Их крылья шумят невпопад...»

«Звездная азбука» звучит в пустоте, ее не хотят понимать, как нередко не хотели понимать самого Хлебникова. А ведь он был не футуристом, а «будетлянином». И действительно, до зримости и осязаемости предвидел будущее. Многие вдохновенные поэтические пророчества поэта для нас стали бытом. Вот одно из таких предвидений: «...Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы... Если раньше радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния». Это же цветное телевидение — так предчувствовал его Хлебников. Для нас это что-то давно привычное, а для многих современников поэта — футуристический бред безумца. Предвидение поэтов — дело вполне обычное, но иногда оно становится до такой степени реально зримым, точным до мельчайших деталей, что хочется говорить о чуде. Строки Хлебникова читаются в архитектуре сегодняшней Москвы: «Дом-тополь состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминающую высокую колокольню». Разве это не похоже на Останкинскую башню Москвы?! Идя по Калининскому проспекту к зданию СЭВ, как не вспомнить другой отрывок из Хлебникова: «Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен». Есть еще у поэта «дом-пленка», «дом-волос», «дом-корабль» — все очертания современной архитектуры. Есть предвидение «искрописьма» — цветовое табло с бегущими «огненными письменами». Это сбывшиеся пророчества. Как бедны рядом со стихами и творческими замыслами поэта футуристические манифесты, под которыми стоит подпись Хлебникова. Здесь следует ясно осознать, что футуризм давал грубое истолкование хлебниковских идей. Футуристы просто провозгласили самоценность звука как такового. Хлебников открывал в звуке новую поэтическую семантику. Удивимся грандиозности поэтической фантазии Хлебникова, космичности его мировоззрения, его способности проникать в тысячелетние слои культуры на поэтичном до интимности уровне детского лепета древнегреческого Эрота и бранчливого урчания Белеса. Удивимся красоте и возвышенности его «звездной азбуки», древнеславянской вязи корней: улетавль, тихославль, окопад... и откажемся, наконец, от футуристических отмычек к его поэзии. «Мозг людей, — писал поэт в воззвании «Труба Марсиан»,—и поныне скачет на трех ногах». Надо приделать этому «неуклюжему щенку» четвертую лапу — «ось времени». Конечно, такие пророчества звучали тогда почти в пустоте. Их поэтический .смысл и сегодня понятен лишь тем, кто знаком с теорией относительности Эйнштейна, но не будем забывать, что наступит время, когда с теорией относительности будут знакомы все. Главное сейчас — понять, что Хлебникову была глубоко чужда бездумная игра словами и звуками. Глубина его замысла была скрыта от большинства современников. Даже Маяковский, видевший в Хлебникове «честнейшего рыцаря поэзии», назвал однажды «сознательным штукарством» его небольшую поэму о Разине — «Перевертень»:

«Кони, топот, инок, Но не речь, а черен он. Идем молод, долом меди. Чин зван мечем навзничь».

Казалось бы, обыкновенный перевертыш, где каждая строка одинаково читается слева направо и справа налево. Но Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого к будущему и обратно. То, что для других — лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова — поиск новых возможностей в человеческом мировидении. Вопрос об обратимости времени пока остается открытым. Попытки найти математическое доказательство необратимости времени не привели к желаемым результатам. Гипотеза Хлебникова о возможности двигаться из настоящего в прошлое остается вполне актуальной, хотя и фантастичной. В поэтическом мире создателя «звездной азбуки» прошлое и будущее — как бы два измерения времени, создающие вместе с настоящим единый трехмерный объем. «Мы тоже сидим в окопе и отвоевываем не клочок пространства, а время». Хлебников считал время четвертой координатой пространства, не. видимой человеческим глазом и ничем не отличающейся от трех других измерений. Если можно двигаться взад и вперед в пространстве, то почему нельзя так же двигаться во времени? Поэт с легкостью соединяет несовместимые друг с другом планы пространства и времени. Сквозь камень у Хлебникова пролетает птица, оставив на нем отпечаток своего полета. В очертаниях зверей в зоопарке проступают письмена Корана и древних индуистских текстов. В зверях «погибают неслыханные возможности, как в записанном в часослов «Слове о полку Игореве». «Слово» прочли впервые в XVIII веке и читают до настоящего дня, но еще не прочитан тайный язык зверей, птиц, рыб, камней, звезд и растений. Ветви деревьев тянутся к поэту и шепчут: «Не надо делений, не надо меток, мы были вами, мы вами будем». Что-то языческое, древнее проступает в таком поэтическом таинозрении. Здесь действительно все во всем: в очертаниях человеческого лица — звездное небо, в рисунке звездного неба — человеческое лицо. Разин идет со знаменем Лобачевского, и даже утренняя роса на каменном скифском изваянии довершает скульптуру древнего мастера:

«Стоит спокойна и недвижна, Забытая неведомым отцом, И на груди ее булыжной Дрожит роса серебряным сосцом».

Такие метафоры не придумывают — их видят, их прозревают. После Хлебникова трудно иначе видеть росу на каменном изваянии. Кажется, что это не Хлебников создал, а так и задумал мастер. Хлебников писал о «звездном парусе», эту же мысль в Калуге разрабатывал Циолковский, а сегодня такая возможность рассматривается даже на уровне научно-популярного молодежного журнала. «Представим себе,— пишут два инженера,— что солнечная система накрыта громадным экраном — полусферой, удерживаемой на постоянном расстоянии от солнца и перекрывающей половину его излучения. При этом другая половина излучения, подобно лучам фотонного двигателя, создает тягу, под воздействием которой система экран-солнце начнет ускоряться, увлекая за собой всю солнечную систему» (Боровишки В., Сизенцев Г. К звездам на... солнечной системе.— «Техника — молодежи», 1979, № 12, с. 28). Вот, оказывается, какой смысл кроется в хлебниковской метафоре:

«Ты прикрепишь к созвездью парус, Чтобы сильнее и мятежнее Земля неслась в надмирный ярус, А птица звезд осталась прежнею... «Птица звезд» — очертание нашей галактики на небе. С открытием теории относительности поэтическая мечта Хлебникова приобрела очертания научно-фантастической гипотезы. Время замедляется по мере приближения к скорости света. Следовательно, «фотонная ракета», двигаясь с такой скоростью, будет фактически обиталищем людей бессмертных. О «фотонном парусе» поговаривают ныне всерьез. Хлебников мечтал всю галактику превратить в такую «фотонную ракету». Мысль о превращении Земли в движущийся космический корабль была почти тогда же высказана Циолковским. Хлебников говорит о превращении в корабль всей галактики. Для новых явлений поэт всегда искал и часто находил и новые образы» и новые слова. Эти образы были так же необычны, как зримые очертания будущего мира, открытые в поэзии Хлебникова. Многие его предсказания сбылись, и уже одно это должно заставить сегодняшнего читателя перечитать Хлебникова другими глазами. В своей стройности пространственно-временной миф поэта охватывает все слои его поэтики — от звука до композиции произведения в целом. Даже хлебниковская метафора прежде всего подчинялась этой закономерности. Метафора для Хлебникова есть не что иное, как прорыв пространства во время и времени в пространство, то есть умение видеть вещи, застывшие в настоящем, движущиеся в прошлом и будущем, а вещи, движущиеся и разрозненные в пространстве, увидеть объединенными во времени. В хлебниковской метафоре меньшие предметы часто вмещают в себя большие:

«В этот день голубых медведей, Пробежавших по тихим ресницам... На серебряной ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем буревестник».

Ложка, глаза, море, ресницы и медведи совмещены по принципу обратной матрешки; малая вмещает в себя большую. Глаза и ложка вмещают в себя море, медведи пробегают по ресницам. В математических моделях микромира меньшее, вмещающее в себя большее, довольно обычное представление. В поэзии Хлебникова предметы, люди, государства, народы, травы», цветы, животные, живой и неживой миры только кажутся разрозненными. На самом деле они едины. В прошлом — будущее, в мертвом — живое, в растениях — люди, в малом — большое. Прическа таит в себе оленье стадо:

«О девушка, рада ли, Что волосы падали Оленей взбесившимся стадом...»

«Хлебников,— писал Ю. Тынянов,— был новым зрением — новое зрение падает одновременно на все предметы». В своем словотворчестве Хлебников воскрешает первозданный смысл слова. Соединив «могущество» и «богатырь» в «могатырь», он словно вылепил живую скульптуру былинного богатыря. Соединив слова «мечта» и «ничто» в «мечтоги», поэт обнажил первозданную сущность слова «мечта», где есть и «ничто» и «нечто». Метафоричное словотворчество Хлебникова опять же непридуманно, органично. Его «нечтоги-мечтоги», «богатыри-могатыри», «негодяи-нехотяи», его журчащие «нетурные зовы», его словотворчество от корня «люб» — неистовое любовное заклинание: «любхо», «любленея», «любвея»...— воспринимаются так, словно это выписки из словаря «Живого великорусского языка». Иногда созданные Хлебниковым поэтические слова слетали со страниц и облекались плотью живой жизни. Так случилось со словом «летчик», сотворенным поэтом от корня «лет». Слово взлетело в небо, облеклось в голубую форму, стало человеком, летящим в небе. Этому невозможно подражать — это надо чувствовать, чтобы давно знакомые слова звучали в тексте первозданно метафорически. «Сыновеет ночей синева, веет во все любимое...» Можно ли после этих строк написать «дочереет ночь» или что-то подобное? Это будет грубая копия, посмертная маска с живого лица. В слове «сыновеет» уже заключены два последующих слова: синь и веет. Слово вылетает из слова, как маленькая матрешка из большой, а из одного слова, как из сказочного клубка, разматывается волшебная строка. Как в причудливом орнаменте, из птичьего клюва выходит зверь, а из пасти зверя вылетает птица, так у Хлебникова слово порождает другое слово и поглощается им. Все во всем. Идее «все во всем» в поэзии Хлебникова дана соответствующая ритмическая основа. Размеры его поэтических произведений — сознательное смешение музыкальных ритмов Пушкина, Державина, разговорной речи, «Слова о полку Игореве», древних заговоров и заклинаний. Ритмические пространственно-временные «сдвиги» — как бы органический пульс мирового пространства-времени, где все вторгается во все самым неожиданным образом.

«Русь зеленая в месяце Ай, Ой, гори-гори пень. Хочу девку — Исповедь пня.,.»

Эта языческая скороговорка древнеславянского праздника, где слышны все интонации от классического стиха в первой строке, славянской скороговорки во второй до пьяного бормотания парня в третьей. Многообразны ритмы, определяющие движение стихов Хлебникова. В таких его произведениях, как «Дети выдры», «Журавль», «Зангези», они создают ощущение скачков из одной эпохи в другую. Читателя должно трясти на ухабах времени. Поэт передает живой, прерывистый пульс времени с перепадами, перебоями, захватывающими дух у внимательного читателя. Именно прерывистый пульс. Это не случайно. В записных книжках Хлебникова, хранящихся в ЦГАЛИ, задолго до квантовой механики высказывается мысль о прерывной структуре времени и пространства. Привожу эти записи в моей расшифровке (сохраняю пунктуацию оригинала): «Молчаливо допущено, что пространство и время непрерывные величины (бездырно) не имеют строения сетей. Я делаю допущения, что они суть прерывные величины, опровергнуть меня никто не может, так как прорывы ячейки могут быть сделаны менее какой угодно малой величины. Это [неразборчиво] для общих суждений о природе пространства и о связи величин природы с делом и художественными мелочами. Измерение одной мирка другой величины». Мысль о прерывности пространства и времени стала важной особенностью в композиционном построении многих произведений Хлебникова. Знаменитый «сдвиг», широко пропагандировавшийся футуристами как прием, для Хлебникова был явлением гораздо более значительного порядка. Для него это скачок из одного измерения пространства в другое через прерывистый барьер времени. И каждый временной «срез» находит в стихах Хлебникова свое ритмическое выражение. Как единый залихватский посвист читаются строки;

«Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачевском тулупчике Я иду по Москве!..»

И рядом прозрачное, как дыхание, славянское заклинание, сотканное из света и воздуха:

«А я из вздохов дань Сплетаю в духов день...»

Хлебников может писать плавно и мелодично:

«Ручей, играя пеной, пел, И в чаще голубь пролетел. И на земле и в вышине Творилась слава тишине».

Но:

«На чертеж российских дорог Дерево осени звонко похоже»,—

а значит, иной, грохочущий ритм:

«Ты город мыслящих печей И город звукоедов, Где бревна грохота, Крыши нежных свистов И ужин из зару и шума бабочкиных крыл...»

Его стихи сохраняют первозданное значение, из которого возникло само название поэтического жанра: «стихи» — стихия. Неукротимая звуковая стихия хлебниковского стиха переполняет слух, как его зримая метафора переполняет зрение. Ощущение полноты жизни здесь таково, что неопытному слушателю можно захлебнуться звуком и образом. Здесь нужен опытный пловец и опытный кормщик. Об этом говорит сам поэт:

«Еще раз, еще раз Я для вас Звезда. Горе моряку, взявшему Неверный угол своей ладьи По звездам: Он разобьется о камни, О подводные мели. Горе и вам, взявшим Неверный угол сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни...»

«Угол сердца» к поэзии Хлебникова один: его «звездная азбука», его пространственно-временное зрение.

|

Метки: в.хлебников. |

Понравилось: 1 пользователю

Хлебнинские игры. |

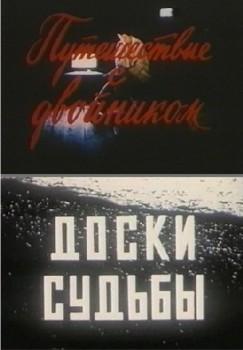

Хлебниковские игры. Дилогия (Путешествие с двойником. Доски судьбы). Велимир Хлебников

«Путешествие с двойником» Первый фильм дилогии о Велимире Хлебникове. Велимир Хлебников - это уникальное явление в русской культуре. Поэт, мыслитель, математик. В основе сюжета - найденные Хлебниковым числовые закономерности, охватывающие как жизнь отдельного человека, так и судьбы целых народов и государств. Хотя Велимир Хлебников не делал дальних прогнозов, авторы фильма применили его формулы к событиям конца 1980-х - начала 1990-х годов: землетрясению в Спитаке, развалу СССР и закату советской власти. "Доски судьбы" - итоговое произведение Велимира Хлебникова, где он излагает открытые им "законы времени". Фильм продолжает тему "Путешествия с двойником". На этот раз выводы Велимира Хлебникова проецируются на события 1993 года в России (вооруженное противостояние президента и парламента). Действие фильма также разворачивается в Калмыкии, на месте рождения поэта. Одним из героев фильма стал президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов.

Год выпуска: 1992, 1994

Страна: Россия

Жанр: Документальный

Режиссер: Елена Саканян

Фестивали и премии

"Путешествие с двойником"

1993 МКФ женского кино в Минске

Главный приз (Елена Саканян)

"Доски судьбы"

1995 МКФ женского кино в Минске

Главный приз "Хрустальное яблоко" (Елена Саканян)

|

Метки: в.хлебников. |

Поэзия Хлебникова и Н Заблодского. |

Э.В. Слинина

Тема природы

в поэзии В. Хлебникова и Н. Заболоцкого

Несмотря на то, что русские будетляне, по твердому убеждению их самих, не создали “системы”, кодекса своей поэтической школы — и больше всего боялись какой-либо канонизации, Велимир Хлебников был поэтом системы, свободной и широкой по значению и степени влияния на русскую поэзию. Это была сравнительно устойчивая система: сплав любимых мыслей, философских выводов, принципов поэтического языка. Реальным выражением, результатом этого сплава был, очевидно, поэтический стиль Хлебникова, очень сложный для читателя до сих пор, даже теперь, когда загадочная поэзия Хлебникова значительно приближена к нам творчеством многих поэтов и в особенности — Н. Заболоцкого.

“Мудреное” слово Хлебникова включает языческий пантеизм, традицию мифа и мифотворчество, своеобразное славянофильство, научную утопию, непосредственно в стиле — архаические элементы XVIII века и нечто детское, инфантильное в передаче мысли, странную по новизне и неожиданности поэтическую этимологию и многое другое. Об этих сложных явлениях мировоззрения и стиля Хлебникова написаны многие статьи и книги.

Для Хлебникова, по определению М. Гофмана, поэта-рационалиста, строгий, устойчивый комплекс рационалистических представлений о сущности бытия, о будущем человечества, о способах познания человеком самого себя и природы — был естественен. В то же время Хлебникова почти сразу же назвали “визионером”. У такого поэта, как Хлебников, для каждого поэтического факта система — лишь основание, на котором вырастают стихи, родственные стихии. В письме А. Крученых от 31 августа 1913 г. он пишет: Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родство стиха и стихии. Неповторимо острое столкновение интуитивного, “стихии” и рационалистической системы создало необычную поэзию Хлебникова. Разумеется, для поэзии XX века самое значительное у Хлебникова — не столько его теоретические умозаключения, сколько “стихия” его поэзии, вернее, поэтический результат, в котором поэты находят много возможностей для новых решений.

Уверенность в священности, таинстве своих знании о мире, открывшихся поэту через язык, слово — напоминает о нем наивность первобытного язычника, поверившего в возможность власти над природой через таинство условленной и колдовской, магической речи. Знание язычника фантастично и таинственно, в нем почти нет места индивидуальному, личной эмоции, в нем предельная объективность, язычник обожествляет природу и уподобляет себя ей. Все это довольно легко обнаружить в поэзии Хлебникова. Но “языческая” поэзия Хлебникова тем необычна, что в ней родилось индивидуальное хлебниковское язычество, со своими законами, своими божествами, своими магическими условностями.

Одна из самых таинственных языческих поэм Хлебникова «Гибель Атлантиды» рассказывает о жреце, который, как и автор поэмы, уверен, что он постиг законы чисел, законы времени. Но жрец стал пленником открытых им законов:

Я самому себе изменник,

Отсюда смута и вражда ‹...›

Род человеческий стал рабом звездным, рабыня, воплощенная радость бытия, радостная, как сама природа, кощунственно смеется над ним и его богами, и жрец убивает рабыню; за все это следует жестокое и заранее предсказанное, законное возмездие. Герой «Гибели Атлантиды» и ее автор трагически воспринимают дисгармонию в отношениях человека и природы, рабскую зависимость от природы. Жрец Хлебникова мучается противоречием между знанием, которое делает его богом, и природой, ее естеством, от которого он отвержен. Он мстит за отверженность и получает возмездие. Язычник Хлебникова дисгармоничен. В двух “легких” поэмах «Вила и леший», «Шаман и Венера» жизнь мифических существ, богинь и колдунов только уподоблена человеческой, но избавлена от каких-либо серьезных противоречий. Языческие существа в легких, комических поэмах Хлебникова — персонифицированная природа, отвлеченная от страданий и смерти, условно отъединенная от человека.

Смысл своего “язычества” Хлебников разъясняет, насколько это возможно, в поэме, названной «Поэт». Празднуется языческий праздник. Среди плясок, стремительного движения, всеобщего смеха поэта поразило лицо нищенки, богоматери в одежде нищенки. Очень краткое, мгновенное видение, живая богоматерь с нездешним ликом:

Струя молитвенный покой,

Она, божественной рукой,

Идет, приемля подаяние.

Толпа лишь на мгновение затихает и беснуется снова. И только поэт, чуждый этому всеобщему безумству, мучает свой давно уже измученный ум мыслями, далекими от праздности и веселья. Он — из другого, нездешнего мира:

Какой-то грезой удивленный ‹...›

(Стихотворения и поэмы, 264)

И у него — власть над русалкой, девой воды, которую он подчинил разуму, которой он предсказал смерть в будущем, когда природа подчинится науке. Но русалка не может согласиться с его пророчеством:

А я, по-твоему, — в гробу?

И раки кушают меня,

Клешнею черной обнимая?

(Стихотворения и поэмы, 267–268)

Она не согласна быть смертной, не согласна не быть бессмертной девой воды. И тогда всесильный поэт спасает ее от “научной” смерти, устанавливая родство русалки с богоматерью:

Идите вместе, — он сказал.

— Обеим вам на нашем свете

Среди людей не знаю места

(Невеста вод и звезд невеста).

(Стихотворения и поэмы, 268)

Добровольное изгнанничество, суровый, подвижнический путь объединяют в некий тройной союз русалку, поэта и богоматерь. “Язычник” Хлебникова, таким образом, не только отверженный от природы и людей, но и подвижник, суровый аскет, в его облике многое противоречит сложившемуся представлению о язычестве. Так стихи, посвященные Перуну, у Хлебникова не гимн языческому богу и не сожаление об утраченном людьми, об изгнанном, униженном громовержце. Перун — будущий бог, приближенный к людям, объединяющий их на каком-то новом пути.

Язычество Хлебникова обращено в будущее, преобразовано сознанием утопического мечтателя, бог язычников у него похож на живого оскорбленного человека, он близок самому поэту, самоотверженному изгнаннику, пророку, провидцу, обреченному на скитальчество.

Лирический герой Хлебникова очень остро чувствует, как непреодолима граница между человеком и морем, деревьями, звездами, как далек от них человек, как непохож он на них. Сопоставление голоса человеческого и природы ведет к парадоксальности выводов, к броской контрастности поэтического языка. Море может маяться, как человек, может кричать о своем горе, но в этом клике оно не родственно человеку, потому что и в клике дивно ясно море ‹...› (Неизданное, 93).

Не потому ли, чувствуя оторванность человеческого сознания, противопоставленного всему бессознательному, человек у Хлебникова, в надежде на чудо, на силу слова, часто заклинает природу стихами — заклинаниями, заговорами. У Хлебникова много таких стихов. В них магия слова, не подвластная привычной логике. Заклинание может быть похоже и на игру слов, но в нем всегда есть торжественность тайны:

Где приютилася мать?

Снегич узывный, белый и длинный,

Где схоронилася мать?

(Неизданное, 111)

До многозначительности пророческого предсказания вырастают такие наивно-страшные заклинания, когда речь идет о времени, о смерти:

Времирей узывных сказка.

Века дочка молодая,

Лета ночка золотая.

Дочка, дочка лельных дней,

Дочка, след ночей безумный!

Иль вокруг чела бездумного

Смертири вьюнок сплели?

(Неизданное, 92)

В стиле заговора-заклинания создано одно из лучших стихотворений Хлебникова «Усадьба ночью, чингисхань!». Это стихи, которые для языческой стихии Хлебникова могут считаться программными. Пропасть между природой и человеком преодолевается через слово, магической властью слова. Слово рождено человеком, его сознанием, разумом, но его создает и немая природа, по повелению человека. Поэт, как владыка слова, чародей, шаман, заклинает небо, сад, зарю, березы, облака, чтобы родились мысль, искусство, мудрость:

Шумите, синие березы!

Заря ночная, заратустрь!

А небо синее, моцарть.

И сумрак облака, будь Гойя!

Ты ночью, облако, роопсь!

Не однажды возникает в стихах Хлебникова высокая мысль о единстве, некоем высшем, не вполне еще нам понятном родстве искусства, творчества, личности художника, мыслителя — с природной стихией, с ее внутренней жизнью:

О Пушкиноты млеющего полдня!

Ночь смотрится, как Тютчев,

Замерное безмерным полдня.

В стихи о деревьях, о жизни деревьев-воинов вдруг врывается неожиданная и странная строка, в которой имя Ницше: И каждое утро шумит в лесу Ницше ‹...› (Неизданное, 278).

В некоторых стихах поэта возможность словотворчества, “книжности”, мысли в природе — лишь одно из множества его сложных, утонченных, изысканных метафорических сближений между человеком и природой, но многозначительно уже само движение поэтической мысли именно в этом направлении:

Ручей пел славу допотопным

Спутникам прошлых миров,

Жизнь их, веселие, ужасы, гибели ‹...›

(Неизданное, 25)

Власть самого поэта над природой через слово в стихах Хлебникова не провозглашается прямо, как безусловная истина или как единственно возможное решение противоречий. Лирический герой Хлебникова многолик, разнообразен, многочисленны и многозначны его поэтические задачи.

Но при этом, как бы ни менялся облик поэта, почти всегда, “за текстом”, остается сознание, что лирический герой Хлебникова несет в себе необычную власть над миром, над природой — как бремя, обозначенное роком. Иногда сознание этого как бы всплывает на поверхность, и мысль оформляется в стихах, наивных, но очень серьезных:

И мир хотел в свою хотель.

Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток,

Я свирел в свою свирель, выполняя “мира рок”.

(Неизданное, 95)

Он на одном уровне с вечностью, его величавый аскетизм дает ему на это право:

Я близко вечность мог узнать...

(Неизданное, 97)

И природа, ее таинственная жизнь, доступна ему, охотнику скрытных далей, подвластна, понятна, если облечь ее в мыслимый мной фантастический образ, нареченный моим, поэтическим словом. Тогда жизнь природы, сложная и прекрасная, от которойя, бывун не в этом мире, далеко — открывается мне:

Плескались тайно соли, тонул и гаснул дол,

И навиков скаканье в вместилищах воды,

И любиков смеянье в грустилищах зари.

И веток трепетанье, и воздуха смеянье

Там, где проскользнули жарири

И своим огнистым свистом

Воздух быви залили.

(Неизданное, 117)

Вдохновение творчества дает поэту величайшую свободу:

Тех крыл, что вдаль меня носили.

Свод синезначимой свободы.

Под круги солнечных ободий...

(Неизданное, 120)

Но поэт только провозглашает свою власть над природой и человечеством — через число и слово, эта власть для него самого — лишь мгновение, как редкое вдохновенное прозрение в строке. Она всегда лишь безграничная возможность, которая приподымает поэта над бытом и временем, но не всегда спасает его от растерянности, разочарования, одиночества. И в том, что природа, как и человек, способна творить разумное и прекрасное, не вполне и не всегда уверен герой Хлебникова. Он ищет в природе признаки, возможности этого, но не всегда их находит. Так, в романтической балладе «Смерть в озере» трагическим итогом звучит строка Моцарта пропели лягвы. Здесь и трезвый скептицизм, и зловещая ирония мудреца. Смерть примчалась к погибающим завоевателям на тройке холодных коней, и все, что видят и слышат они, умирая, лишь фантастический бред, предсмертный сон:

Пестрых рыб и красивых ракушек.

И выпи протяжно ухали,

Моцарта пропели лягвы...

(Стихотворения и поэмы, 104)

Сама прекрасная природа только внешне божественно высока и гармонична, в ней лишь внешнее сходство с гармонией, красотой, создаваемой художником:

Что казались белым камнем

Под рукой художника.

Может быть, в природе, есть, как и у человека, патриархально спокойная привычка жить по инерции:

Что, казалось, их соединял старинный брак

С взаимными увлечениями и взаимной неверностью.

Но последнее, зловещее, как знак смерти, сравнение уничтожает даже намек на идиллическое благополучие того, что происходит в природе, независимо от человека:

Что казалось: рука одного душит шею другого.

(Стихотворения и поэмы, 78)

Жизнь природы — бесконечная война, деревья в лесу — воины:

На завоевание Сибирей голубых ‹...›

‹...› Воюя корнями, сражаясь, медленно, дубрава

Возносит дымы серебра.

(Неизданное, 278)

Самое непостижимое в природе — смерть и рождение новой жизни, бесконечная работа природы при помощи смерти, посредством смерти. Перед этой загадкой всего земного постоянно останавливается настойчивый разум поэта. Эта главная загадка мироздания заставляет его признать, что в гибком зеркале природы все происходящее слепо и стихийно, что и человек и его сознание подчинены законам природных стихии.

Убегают навсегда,

Как текучая вода.

В гибком зеркале природы

Звезды — невод, рыбы — мы,

Боги — призраки у тьмы.

(Стихотворения и поэмы, 105)

.

Такой безутешный итог — не единственное решение, лишь одно из возможных. Поэтическое сознание мудреца и мыслителя разлагает проблему, рассматривает ее по “частям”, пытается найти если не оправдание, то хотя бы разумное истолкование смерти и метаморфоз в природе, происходящих через смерть, гибель, небытие. В одной из статей Хлебникова, которые у него больше похожи на стихи, он стремится осмыслить превращения в природе как рождение новой жизни, новой красоты: колебания сложных волн переходят в другие, новые, и цвет василька переходит в звук кукушки или плач ребенка (Неизданное, 318).

Но как бы ни было притягательно и прекрасно такое примиряющее созерцание природы, рано пли поздно сознание поэта сталкивается с самой смертью, се вечной властью, которой бессмысленно подчиняется все живое или мимо которой все равнодушно движется и живет, не сознавая ее роковой власти.

В смерти нет равенства между человеком и деревьями, хотя есть нечто похожее на “равенство”. В «Шествии осеней Пятигорска», рассматривая осень, время, когда умирают растения, поэт видит их страдания похожими на человеческие, видит, что погибающие растения тянутся к людям, гибель, предсмертное страдание сближает их с людьми:

Мечутся дико и тянутся к людям...

(Неизданное 51)

Люди включаются в жестокую систему взаимных превращений:

Вы были нами, мы вами будем.

(Неизданное, 51)

Есть лишь внешне примиряющая особенность смерти растений — она золотая, сады одевают сны золотые, она прекрасной кажется, но тем страшнее она: черепа растений — золотые, трупики веток — золотые... И, наконец, мысль и образ становятся все острее, прозрачнее, изысканнее:

И харканье золотом веток,

Карканье веток трупа золотого, веток умерших,

падших к ногам.

(Неизданное, 54)

Поиски исключительного места в механизме природных метаморфоз нигде не приводят Хлебникова к счастливому благополучию. В черновиках 1907–1916 гг. встречаем строки, где решение дается с покорностью и бесстрашием мудреца, осознавшего вселенскую жестокость законов природы:

Косыми глазами тихони?

Гор гнет под шляпой зари,

Зари жестокой, угрюмой,

Нас рыбой поймает у тони ‹...›

И выдавят рыбы ячейки тенет.

У рыбы есть тоже Байрон и Гете

И скучные споры о Магомете!

Может быть, это лишь видимая “покорность”, видимое согласие. Среди черновиков издатели сочинений Хлебникова поместили поэму «Письмо в Смоленске», очень важную для понимания его поэзии. Стихи этой “поэмы” (термин здесь очень условный) напоминали бы во многом научный трактат, если бы не тонкая поэтическая образность и речитативный, стиховой характер размышлений. Из всех стихов, размышлении Хлебникова о смерти, о метаморфозах природы, «Письмо в Смоленске» — самое прямое и категоричное изложение мыслей поэта о природе. Здесь она похожа на зловещий ад, с бесконечными убийствами, и в самой “изысканности” грубых метафор здесь много открытой иронии:

Ели сопя паровозы ‹...›

Трупы лугов в перчатке коровы,

Нет, не в перчатке, в парче

Круторогих, мычащих дрог похоронных —

Дрог, машущих грязным хвостом,

Как лучшего друга, любовно

Люди глазами ласкали ‹...›

Труп весен и лет

В парче из зерна был запрятан ‹...›

Логика поэтических размышлений приводит к мысли, что все на земле не что иное, как труп солнца:

До верху полна мясными кровавыми цветами.

У ноздрей бога красивого

Цветками коров и овец многолепестковыми.

Знайте, — это второй труп великого Солнца,

раз похороненный устами коров ‹...›

Умерло солнце — выросли травы,

Умерли травы — выросли козы,

Умерли козы — выросли шубы ‹...›

Торжественная, упрямая, строгая последовательность умозаключений, мысль внушается настойчиво до назойливости, по в конце словно бы не хватает сил подчиняться ей: начинается спор уже со своими выводами, с самим собой:

Так ли?

Многие интуитивные решения, наивные пророчества и вопросы, остро поставленные в стихах Хлебникова о человеке и природе, о месте художника в царстве природы, возникли и живут в контексте философской поэзии прошлого и настоящего. При большой, принципиальной самостоятельности в художественных решениях, Н. Заболоцкий принимает сложнейшие темы философской поэзии как единственно необходимые, как некую искупительную жизненную ношу. У него было много поэтических учителей, и Хлебников — один из них: некоторые поэтические “итоги” в стихах Хлебникова для Заболоцкого — истина непреложная, истина, не требующая проверки разумом и творческим опытом.

Прозрачные, классически простые стихи поэта, лишенного каких-либо иллюзий, скептика и мудреца, говорят о сложности, о мучительной неразрешимости „огромного мира противоречий“ в „печальной природе“, „где от добра неотделимо зло“ (61). На Хлебникова он как бы сам ссылается, имя Хлебникова дважды названо в стихах Заболоцкого. В поэме «Торжество земледелия» фантастический диалог, спор животных о своем будущем завершается наивно-торжественной, как все в этой поэме, эпитафией Хлебникову. Поэт заставляет своих героев узнать, что такое Хлебников и его «Доски судьбы», „умные свидетели его жизни“, знак его бессмертия. Это торжественная эпитафия человеку и поэту, который своими странными, утопическими “домыслами” „прекрасный образ человека в душе природы заронил“ (265). Отделенная от человека вечная природа в минуту размышлений о смерти, в неповторимый миг вдохновения, открывается поэту, он слышит ее таинственный голос, видит невидимое раньше, ее слияние с человеческим разумом открылось как родство, единство природы с гениальной поэзией, с глубокой мыслью:

И птицы Хлебникова пели у воды.

(77)

Но как бы ни оптимистична была счастливая мысль:

Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

(77)

Заболоцкий всю жизнь беспокойно и горестно, и в стихах, и в поэмах, задает себе и читателю трудные вопросы, на которые ответ оказывается почти невозможным. Его постоянно, все годы, преследует мысль о “новой” жизни человека и всего живого, о превращениях после смерти. У Заболоцкого несогласие с жестокой логикой смерти как бы выкрикнуто в лицо самой смерти с безграничным сарказмом и великолепной, демонстративной фамильярностью, со зловещим и вызывающим натурализмом. И все это в стихах, названных по-библейски мудро — «Искушение». Метаморфоза “девы” в гробу по жестоким правилам прекрасной природы выглядит так:

В виде маленьких кишок.

Где была ее рубашка,

Там остался порошок.

Изо всех отверстий тела

Червяки глядят несмело,

Вроде маленьких малют

Жидкость розовую пьют. ‹...›

Солнце встанет, глина треснет

Мигом девица воскреснет.

Из берцовой из кости

Будет деревце расти.

(232)

Заболоцкий не только принимает величавую и открыто наивную по форме мысль Хлебникова о том, что у рыбы есть тоже Байрон и Гете, он стремится оправдать умом превращения в природе, он воспринимает эту мудрость сердцем, как личное страдание, как свою ответственность за неразумность мира. Он ищет возможность примирения:

Вернется в лоно зарослей и речек.

Заснет мой ум, но в квантовых мирах

Откроет крылья маленький кузнечик.

(311)

Примирение не идиллическое, не спокойно-созерцательное, примирение условное, но высоко поэтическое, потому что остается прекрасная и трагическая надежда сохранить себя в вечности через творчество, поэзию, живую мысль:

Он не поймет, что мир его чудесный

Построила живая мысль моя,

Мгновенно затвердившая над бездной.

(311)

И более значительно и торжественно в «Завещании»:

Себя я в этом мире обнаружу.

Многовековый дуб мою живую душу

Корнями обовьет, печален и суров.

(109)

Примирение бесстрашное, в котором все же нет до конца согласия с инерцией земного существования, ибо „нет в мире ничего прекрасней бытия“:

Лежал, устав от бытия, —

‹...› Людским страстям, простым и грубым,

Уж неподвластен был бы я.

‹...› Но и тогда во тьме кромешной,

С самим собой наедине,

Я пел бы песню жизни грешной

И призывал ее во сне.

(311–312)

Природа, которую Хлебников с царственным величием рассматривает глазами всевластного пророка, перед Заболоцким встает главной, трагической загадкой. И он видит ее и думает о ней, как и Хлебников, с безжалостной прямотой:

Шел смутный шорох тысячи смертен.

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

Хорек пил мозг из птичьей головы ‹...›

(68)

У Заболоцкого человек не только страдает от того, что его разум не может принять эту жестокую правду. Он испытывает сострадание к деревьям, реке, животным, он ищет выход из страданий природы, он лично ответственен за дикий беспорядок ее, за первобытный мрак бессознательного бытия животных и растений. В поэзии Заболоцкого природа становится на всю жизнь частью души человека, и в своих личных, как будто только человеческих страданиях он всегда остается сопричастным к страданиям природы, к ее битвам и несчастьям.

В стихах Хлебникова мудрец, созерцатель, с наивным любопытством анализирует происходящее в природе, он проницателен и лишен иллюзий, но он не осознает результат своих наблюдений как личное непоправимое несчастье. Сознание собственного избранничества, мессианства как бы предостерегает его от отчаяния или уводит хотя бы на время от трагического осмысления противоречий. Заболоцкий открывает свободу своей мысли к личному чувству, он ведет их до последнего предела, на край пропасти, доводит до кощунственного ропота, протеста против всего мироустройства, до отчаянного крика:

Чужих существований. Боже правый,

Зачем ты создал мир и милый и кровавый,

И дал мне ум, чтоб я его постиг!

(313)

Как бы случайно, как мгновенное прозрение возникла у Хлебникова в стихах, заклинающих, заговаривающих природу, поэтическая мысль о способности, о возможности природы творить красоту, мудрость, мыслить и созидать. (Он призывает природу к творчеству, заклинает ее искусством). Философской поэзии Заболоцкого такое художественное решение оказалось близким, но решение у него новое, хотя и родственное хлебниковскому прорицанию.

В поисках выхода из неразрешимых проблем человеческого бытия, выхода природы и с нею человека из рабства железных бесстрастных законов „природы-тюрьмы“, Заболоцкий в 20 гг. как бы проверяет иронией свою любимую идею, надежду на духовную эволюцию животных и растений. Он испытывает „бессмертную иллюзию духа“, жестоко истязая ее сарказмом, беспощадной, дьявольской, тяжелой иронией в поэме «Торжество земледелия»:

С большим животным институтом.

Там жизнь была всегда здорова

И посреди большого зданья

Стояла стройная корова

В венце неполного сознанья ‹...›

‹...› И опьяненная корова,

Сжимая руки на груди,

Стояла так, на все готова,

Дабы к сознанию идти.

(272)

В 40 гг. ирония смягчается до снисходительной улыбки, мысль становится увереннее и торжественнее:

Дивись Оссиановым гимнам, рябина!

Не меч ты поднимешь сегодня, природа,

Но школьный звонок над щитом Кухулина.

(91)

Но по-прежнему это “иллюзия”, с которой невозможно расстаться, и вечным вопросом стоит она перед сознанием:

Опять, как безумный, брожу я сегодня?

(91)

Даже в самых скептических стихах о жестокости природы («Лодейников», «Торжество земледелия») поэт все же находит надежду в самом человеке, который творчеством ума и рук, может быть, внесет стройность в „тяжелый мрак миро-творенья“. Но надежда открылась Заболоцкому и в другом — в сознании того, что „в каждом дереве сидит могучий Бах и в каждом камне Ганнибал таится“ (Строки в стихах 1932 г. «Осень», которые повторены в «Лодейникове» 1932–1947 гг.). Если бы природу-тюрьму удалось освободить от самой себя, то разъединение ее с человеком могло бы быть преодолено, преодолено через творчество, новое, незнакомое человеку и высокое. Эта мысль создала странные утопические стихи «Лицо коня»:

Лицо волшебного коня,

Он вырвал бы язык бессильный свой

И отдал бы коню ‹...›

(227)

И затем торжественно, как в гимне, словно утопическая мечта уже осуществилась:

Слова большие, словно яблоки. Густые,

Как мед или крутое молоко.

Слова, которые вонзаются, как пламя

И в душу залетев, как в хижину огонь,

Убогое убранство освещают.

Слова, которые не умирают

И о которых песни мы поем.

(227)

В форме слегка назидательной Заболоцкий строго логично говорит однажды о задачах своей поэзии: не музыка, не мысль, не просто мысль, но соединение “безумия” с умом («Предостережение», 249). Если природа нема и “безумна”, или если ее разум и речи скрыты от нас, то поэт должен стать ее своеобразным переводчиком, каких бы это ни стоило усилий, жертв:

Пусть смотрят из твоих диковинных страниц.

Деревья пусть поют и страшным разговором

Пугает бык людей, тот самый бык, в котором

Заключено безмолвие миров,

Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,

Будь терпелив ‹...›

(249)

Это поэзия аскетического духа, то бунтующего, то отчаявшегося. Предполагаемые творческие возможности, скрытые в природе и не разгаданные нами, становятся у Заболоцкого не только любимой темой, мыслью, но и естественным и удивительно новым, необычным метафорическим материалом:

С утра вырубают своим топором

Угрюмые ноты из книги дубрав ‹...›

И птицы, одетые в светлые шлемы,

Сидят на воротах забытой поэмы ‹...›

(87)

Естественны, обычны в стихах Заболоцкого — музыка, музыкальные “концерты” дождя, цветов, насекомых. Но самое прекрасное в поэзии Заболоцкого, что у него эта музыка, язык природы не только и не просто метафора, поэтическая условность. Он убеждает себя и других, что искусство природы не может быть только условностью поэтической речи, потому что в природе живая душа, и у нее свой, величественный язык:

Концерт тюльпанов и квартет лилей ‹...›

(108)

Существуют мгновения, когда природа оказывается лицом к лицу с человеком и становится на один уровень с его духовной жизнью, с его творческими возможностями. Тогда преодолевается их трагическое разъединение, величественный, тайный язык мирозданья превращается в человеческое слово. В эти мгновения уже нет различия между молнией и человеческой мыслью, между звучанием грома и словом, предгрозовым сумраком и предчувствием вдохновения. Произошло счастливое, непостижимое логикой разума долгожданное соединение „безумия с умом“:

Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,

Эту молнию мысли и медлительное появление

Первых дальних громов — первых слов на родном языке ‹...›

(88)

Только творчество, вдохновение гениального художника способно разделить в этом мире неделимое, отделить добро от зла. Это мог сделать, быть может, только Бетховен:

В оркестре гроз и трепете громов,

Поднялся ты по облачным ступеням

И прикоснулся к музыке миров.

Дубравой труб и озером мелодий

Ты превозмог нестройный ураган ‹...›

(88)