-Рубрики

- Россия (1317)

- Израиль (470)

- Вернисаж (289)

- ВНИПТИвагон (743)

- День за днем (4822)

- Дормаш (270)

- Евреи в искусстве, науке, литературе, политике (1940)

- Заметки на полях (8359)

- Здоровье (132)

- Институт (323)

- Их имена - на карте Хайфы (32)

- Когда мы были молоды (638)

- Коммунистический бред (1400)

- Кременчуг (2866)

- ЛИЭИ (230)

- Любимые песни (516)

- МЛМ (6)

- Находка дня (ссылки) (60)

- Наша маленькая страна (3898)

- Одесса (345)

- Песенный калейдоскоп (177)

- Приветствия друзьям (429)

- Путешествия (702)

- СКБО (338)

- Стихи разных лет (178)

- Техникум (96)

- Украина (2509)

- Хайфа (1428)

- Художественный календарь (4056)

- Художественный лексикон (24)

- Школа (58)

- Юмор (943)

-Метки

-Музыка

- М.Кристалинская - "Когда разлюбишь ты"

- Слушали: 3934 Комментарии: 1

- Майя Розова. Уехала Ты

- Слушали: 1537 Комментарии: 2

- Метро Лубянка

- Слушали: 794 Комментарии: 0

- Друзья уходят В.Егоров

- Слушали: 4563 Комментарии: 3

- Сентябрь. муз Т. Василевой, ст. Н. Горбатовой.

- Слушали: 1256 Комментарии: 0

-

Радио в блоге

[Этот ролик находится на заблокированном домене]

Добавить плеер в свой журнал

© Накукрыскин

Добавить плеер в свой журнал

© Накукрыскин

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

ALZHIS Arkady_Novgorodsky Dmitry_Shvarts Galina_Viola_Rose Handbalancing Koblenz Laticia Mages_Queen Marginalisimus Mihail-art Nemon Snaika Stas_Stranger Ula2585 Veronika75 Wolodin-de-Mort Zaneta angreal anngol atera justvitek lira_lara lysyena meirbruk ob-vius rosavetrov terra-z vados2384 Анатолий_Бухта Граф-С Дама_О ЕЖИЧКА Егорова_Таня Зоя_Яр Иванка Исавель Кот_Бегемот Лека_Леночка Лунная___Кошка Мила_Комарик Москва-Хайфа РыбкаГалка Рэмка Студия_ТНС ТаМаРа_ТАРАНЬжина Таиса41 Таисия_Цаликова Туристка Чуда прагматик

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 25)

-photo-

Картинки_Италинки

Старое_фото_в_семейном_альбоме

Наш_Израиль

Дружба_Народов

Live_Memory

Железно-мягкие

Форум_народов_РФ

Советская_Родина

Моя_Украина_2

ЛиРу

Уголок_психолога

Пернатые_любимцы

Aniston_community

ASA_ART_Gallery

Camelot_Club

Geo_club

gr_soob

ledikava

Our_Ukraine

Питер

shopping

простые_рецепты

Арт_Калейдоскоп

Israel

Читатель сообществ

(Всего в списке: 9)

АРТ_АРТель

Путеводитель_по_Питеру

Прикольные_футболки

ColorStyle

Art_Avenue

LiveInternet

Our_Ukraine

Photoshopinka

solnechnolunnaya

-Трансляции

-Статистика

Создан: 23.04.2005

Записей: 25797

Комментариев: 34299

Написано: 70576

Записей: 25797

Комментариев: 34299

Написано: 70576

1969. Проект года – 3. Самое интересное. |

Как говорила когда-то незабвенная Мария Миронова (интересно, кто кроме нас, стариков, помнит её и её диалоги с Александром Менакером?):

- Самое интересное было после антракта – они поменялись воротами!

Я уже писал, что Виктор Ванжула вел этот проект от начала до конца – согласовывал технические требования, заключал договор, согласовывал проект на всех его этапах.

Куратором проекта от завода был моя чуть ли не однофамилица – Стрельникова, у Виктора сложились с нею хорошие деловые отношения, чем он был очень доволен.

Антракт в их контактах случился на время разработки рабочих чертежей, после чего Виктор поехал сдавать их заводу и закрывать договор, благо Днепропетровск – это же почти рядом с Кременчугом, хоть поездом, хоть автобусом, а летом - и на быстроходном «Метеоре».

В этот раз он вернулся из Днепропетровска расстроенным, чего раньше никогда не было.

- Что, не приняли проект?

- Да нет, проект приняли, но, я поинтересовался, когда они собираются его внедрять, а Стрельникова смеется:

- А кто вам сказал, что мы собираемся его внедрять?

- Как, вы же его приняли, заплатили деньги?!

- Ну и что? Теперь у нас есть проект, под него выделят финансирование, а что мы за эти деньги построим - это уже наше дело!

Никогда, ни раньше, ни позже, нам так откровенно не говорили, что вся наша работа не была никому нужна, а служила только предлогом для получения заводом финансирования на какие-то другие цели…

Впервые слышу, что так можно сделать…

Ту, видимо существуют какие–то неизвестные нам тайны…

Как можно под видом одного проекта внедрять другой, я, честно говоря, так никогда и не разберусь, но к другим секретам финансирования научно-технических разработок со временем прикоснусь…

- Самое интересное было после антракта – они поменялись воротами!

Я уже писал, что Виктор Ванжула вел этот проект от начала до конца – согласовывал технические требования, заключал договор, согласовывал проект на всех его этапах.

Куратором проекта от завода был моя чуть ли не однофамилица – Стрельникова, у Виктора сложились с нею хорошие деловые отношения, чем он был очень доволен.

Антракт в их контактах случился на время разработки рабочих чертежей, после чего Виктор поехал сдавать их заводу и закрывать договор, благо Днепропетровск – это же почти рядом с Кременчугом, хоть поездом, хоть автобусом, а летом - и на быстроходном «Метеоре».

В этот раз он вернулся из Днепропетровска расстроенным, чего раньше никогда не было.

- Что, не приняли проект?

- Да нет, проект приняли, но, я поинтересовался, когда они собираются его внедрять, а Стрельникова смеется:

- А кто вам сказал, что мы собираемся его внедрять?

- Как, вы же его приняли, заплатили деньги?!

- Ну и что? Теперь у нас есть проект, под него выделят финансирование, а что мы за эти деньги построим - это уже наше дело!

Никогда, ни раньше, ни позже, нам так откровенно не говорили, что вся наша работа не была никому нужна, а служила только предлогом для получения заводом финансирования на какие-то другие цели…

Впервые слышу, что так можно сделать…

Ту, видимо существуют какие–то неизвестные нам тайны…

Как можно под видом одного проекта внедрять другой, я, честно говоря, так никогда и не разберусь, но к другим секретам финансирования научно-технических разработок со временем прикоснусь…

|

Кременчуг вчера. Дела житейские |

На вул. Леонова (07.11.2007). Температура повітря: -1°C

Не очень впечатляющая картинка.

Но зато, какие воспоминания!

Улица названа в честь космонавта Алексея Леонова: он учился у нас в Кременчуге в вертолетном училище, и встречался с девушкой Тамарой.

Но был он из себя не очень видный, поэтому высокий, стройный, симптичный Виля её у него без особго труда отбил.

И надо же - Лонов стал всемирно изхвестным космонавтом, а Виля - всего лишь броигадиром сварщиков на заводе "Дормаш".

Правда, и Виля имел отношение к космосу: его бригад сваривала корпуса баков топливозаправщиков баллистических ракет.

А главное - Тамара и Виля (в центре),

в отличие от Алексея Леонова, были нашими соседями по дому и друзями.

(Все фото сделаны примерно в одно и то же время).

|

Процитировано 1 раз

В этот день - 3 |

1925 – родился Евгений Григорьевич Розанов (1925 – 31.10.2006), архитектор.

1925 – родился Евгений Григорьевич Розанов (1925 – 31.10.2006), архитектор.

Родился в Москве. В 1945 году поступил в Московский архитектурный институт. В понимании архитектуры и роли архитектора наибольшее влияние на него оказали его учителя Владимир Федорович Кринский, один из основателей ВХУТЕМАСа, а также замечательные последователи И.Жолтовского, кумиры архитектурной молодежи того времени Григорий Алексеевич Захаров и Зинаида Сергеевна Чернышева.

В 1951 году Евгений Розанов окончил институт и был приглашен на работу в архитектурную мастерскую Г.А.Захарова. В том же году он завоевал первую премию на Всесоюзном конкурсе на памятник крупнейшему архитектору страны А.В.Щусеву на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятник был установлен в 1956 году.

С 1956 по 1964 год Е.Розанов работал главным архитектором проекта в ряде проектных организаций Москвы, а с 1964 по 1985 год - главным архитектором проекта, руководителем архитектурной мастерской, директором ЦНИИ имени Б.С.Мезенцева.

Розанов - мастер крупной формы. Это очевидно в его монументальных композициях для центральных городских площадей.

Многообразны поиски в творческой эволюции архитектора: проекты и осуществленные постройки, градостроительные комплексы, монументы и авторская скульптура, великолепная живопись, графика - всего наработанного Розановым и не перечтешь.

За почти полувековую творческую деятельность по авторским проектам Е.Г.Розанова построено около 40 крупных общественных зданий и комплексов. Среди них: универсальный спортивный зал "Динамо" на 5000 мест на улице Лавочкина (1980), три 30-этажных здания комплекса научно-исследовательской базы объединения "Наука" на проспекте Вернадского в Москве; правительственные административные здания на главной площади Ташкента, в том числе филиал Центрального музея В.И.Ленина (1970), Дворец Дружбы народов на 4000 мест (1981), гостиница на 1300 мест (1983); Драматический театр на 800 мест в Орле (1976), Театр музыкальной комедии на 1000 мест Хабаровске (1977), Драматический театр на 1000 мест в Курске (1983); концертные залы на 1000 мест в Костроме (1966) и на 2000 мест в Ростове-на-Дону (1969); административные здания и их комплексы для Воронежа (1960), Тулы (1970) и Владивостока (1972); санаторий в Ессентуках (1967), санаторный комплекс "Южный" в Крыму (1980), спальный корпус санатория "Пушкино" (1976), пансионат под Владивостоком (1974); памятник войскам ПВО Москвы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (1993, скульптор Л.Кербель), памятник "300-летию военно-морского флота в России" (1993, скульптор Л.Кербель), памятник А.С.Пушкину и Н.Н.Гончаровой в Москве (скульптор А.Бурзинов), монумент "Народам Африки, борющимся за освобождение" в столице Анголы городе Луанда и многие другие проекты.

С 1997 года Е.Г.Розанов - активный участник воссоздания храма Христа Спасителя в Москве, председатель совета Российской академии художеств по выполнению художественных работ по объектам живописной росписи внутреннего убранства и по скульптурным композициям из бронзы на фасадах храма.

Последние годы Е.Г.Розанов руководит созданным им отделением Международной академии архитектуры в Москве, активно ищет оптимальные формы деятельности, взаимодействия с мировым профессиональным сообществом.

Архитектор Е.Г.Розанов - автор проектов реконструкции Боровицкой площади в Москве (конкурс 1997, первая премия) и здания Банковского делового центра на Овчинниковской набережной Москвы, утвержденного для строительства в 2000 году.

http://www.biograph.comstar.ru/bank/rozanov.htm

http://www.stroi.ru/newspaper/2000/46_2000/46_6.asp

Родился в Москве. В 1945 году поступил в Московский архитектурный институт. В понимании архитектуры и роли архитектора наибольшее влияние на него оказали его учителя Владимир Федорович Кринский, один из основателей ВХУТЕМАСа, а также замечательные последователи И.Жолтовского, кумиры архитектурной молодежи того времени Григорий Алексеевич Захаров и Зинаида Сергеевна Чернышева.

В 1951 году Евгений Розанов окончил институт и был приглашен на работу в архитектурную мастерскую Г.А.Захарова. В том же году он завоевал первую премию на Всесоюзном конкурсе на памятник крупнейшему архитектору страны А.В.Щусеву на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятник был установлен в 1956 году.

С 1956 по 1964 год Е.Розанов работал главным архитектором проекта в ряде проектных организаций Москвы, а с 1964 по 1985 год - главным архитектором проекта, руководителем архитектурной мастерской, директором ЦНИИ имени Б.С.Мезенцева.

Розанов - мастер крупной формы. Это очевидно в его монументальных композициях для центральных городских площадей.

Многообразны поиски в творческой эволюции архитектора: проекты и осуществленные постройки, градостроительные комплексы, монументы и авторская скульптура, великолепная живопись, графика - всего наработанного Розановым и не перечтешь.

За почти полувековую творческую деятельность по авторским проектам Е.Г.Розанова построено около 40 крупных общественных зданий и комплексов. Среди них: универсальный спортивный зал "Динамо" на 5000 мест на улице Лавочкина (1980), три 30-этажных здания комплекса научно-исследовательской базы объединения "Наука" на проспекте Вернадского в Москве; правительственные административные здания на главной площади Ташкента, в том числе филиал Центрального музея В.И.Ленина (1970), Дворец Дружбы народов на 4000 мест (1981), гостиница на 1300 мест (1983); Драматический театр на 800 мест в Орле (1976), Театр музыкальной комедии на 1000 мест Хабаровске (1977), Драматический театр на 1000 мест в Курске (1983); концертные залы на 1000 мест в Костроме (1966) и на 2000 мест в Ростове-на-Дону (1969); административные здания и их комплексы для Воронежа (1960), Тулы (1970) и Владивостока (1972); санаторий в Ессентуках (1967), санаторный комплекс "Южный" в Крыму (1980), спальный корпус санатория "Пушкино" (1976), пансионат под Владивостоком (1974); памятник войскам ПВО Москвы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (1993, скульптор Л.Кербель), памятник "300-летию военно-морского флота в России" (1993, скульптор Л.Кербель), памятник А.С.Пушкину и Н.Н.Гончаровой в Москве (скульптор А.Бурзинов), монумент "Народам Африки, борющимся за освобождение" в столице Анголы городе Луанда и многие другие проекты.

С 1997 года Е.Г.Розанов - активный участник воссоздания храма Христа Спасителя в Москве, председатель совета Российской академии художеств по выполнению художественных работ по объектам живописной росписи внутреннего убранства и по скульптурным композициям из бронзы на фасадах храма.

Последние годы Е.Г.Розанов руководит созданным им отделением Международной академии архитектуры в Москве, активно ищет оптимальные формы деятельности, взаимодействия с мировым профессиональным сообществом.

Архитектор Е.Г.Розанов - автор проектов реконструкции Боровицкой площади в Москве (конкурс 1997, первая премия) и здания Банковского делового центра на Овчинниковской набережной Москвы, утвержденного для строительства в 2000 году.

http://www.biograph.comstar.ru/bank/rozanov.htm

http://www.stroi.ru/newspaper/2000/46_2000/46_6.asp

|

В этот день - 2 |

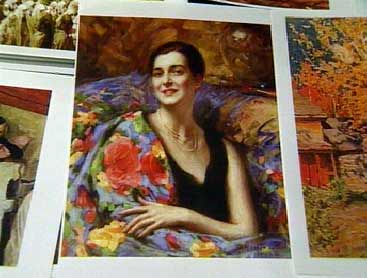

1881 – родился Николай Васильевич Харитонов (1880-1944), русский художник.

Живописные полотна Харитонова почитаемы во всем мире, они хранятся не только в музеях России, но и Европы. Его кисти принадлежат такие известные работы как "Няня" (1910), "Дама в черном" (1913), "На качелях" (1911), "Праздник в деревне" (1914), "Вид городка на Кавказском фронте" (1916), "Ф. И. Шаляпин в роли Бориса Годунова" (1916) и многие другие.

Харитонов родился в Ярославской губернии. Окончив сельскую школу, в 12 лет приехал в Петербург, нанялся на работу. Приблизительно в 1895 отправился на Валаам, поступил послушником в монастырь, где два года писал иконы. Вернувшись в Петербург, занимался в Рисовальной школе Объединения передвижных выставок, был вольнослушателем Академии художеств, в 1901 – 1909 гг. обучался в Академии художеств у И. Е. Репина. В 1909 получил звание художника за картину "Икар".

В 1910 г Харитонов вместе с выпускниками АХ (С. А. Власовым, Д. Г. Окроянцем, И. М. Шлуглейтом и др.) и при участии И. Е. Репина, создает Общину Художников, художественное сообщество, занимающееся организацией выставок, содействием сбыту картин и популяризацией изобразительного искусства в массах.

В 1913 г. путешествовал по Европе, долго работал в Париже. С 1916 г. неоднократно участвовал в выставках, как в России, так и за рубежом, на которых получал за свои работы престижные премии. Входил в Общество А. И. Куинджи, Общину художников и Ярославское художественное общество. В первую мировую войну был мобилизован и по заказу Трофейной комиссии исполнял карандашные портреты армейских генералов.

В 1920-х гг. эмигрировал в Америку, поселился в Нью-Йорке, приняв американское гражданство. До конца жизни работал в основном как портретист. Его кисти принадлежат портреты видных деятелей американской культуры, простых людей.

По свидетельству родственников, Харитонов любил Россию и мечтал вернуться на родину, но сложная международная обстановка лишила его даже возможности вести переписку. Его связи с белогвардейскими офицерами и гибель многих работ определили его «забвение» в России. Имя художника не встречается в воспоминаниях современников и искусствоведческих исследованиях. Но в иллюстрациях, фотографиях, архивах и картинах жива Россия Харитонова - Россия, которая взрастила незаурядного, истинно русского художника.

http://www/kultura.nsf/91ec8d66fd21aa2fc32570bf004...f8f3746d846afe4325710800233834

http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2005/news_detail_v.asp?id=9254

http://www.gelos.ru/month/jan2006/27952.shtml

http://www.pereplet.ru:18000/cgi/news.cgi?id=1095#1099

|

В этот день |

1876 – родился Степан Дмитриевич Нефедов (Эрьзя)(1876 - 27.11.1959), известный русский и советский скульптор.

Мордвин Степан Дмитриевич Нефедов взял себе псевдонимом название одной из этнографических групп мордовского народа - эрзи. Это не просто дань уважения народу, давшему ему жизнь, но и признание того, что истоки его таланта, неиссякаемая жизнеутверждающая мощь произведений - в их национальной самобытности и исконной народности.

Будущий скульптор родился в 1876 году в деревне Баево Алатырского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина.

В основу формирования уникального художественного дара Степана Нефедова легло все то, что было исконно присуще искусству древнего мордовского народа.

Блестящие природные данные молодого скульптора получили развитие в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в мастерской Сергея Волнухина, а затем - в скульптурных ателье Европы (1907-1914). Семь лет провел в Италии и Франции мордовский скульптор.

В 1909 году в Венеции он впервые участвует в Международной художественной выставке, " добиваясь не только успеха и признания своего таланта, но укрепляя тем самым авторитет русского искусства за рубежом.

Годы, проведенные в Италии и Франции явились для молодого Эрьзи великолепной школой мастерства, которая дает полное основание считать его не только одним из самых талантливых, но и профессионально подготовленных русских скульпторов начала XX века.

После возвращения в Москву С.Эрьзя продолжает развивать основные тематические линии, наметившиеся в его искусстве ранее - еще в итало-французский период: женские образы, выражающие сложные душевные переживания, портреты, символические изображения. Одним из первых в русской пластике ХХ века С. Эрьзя показал достоинство и красоту женщины - представительницы "малого" народе создав образы, полные лиризма, глубокого и искреннего чувства ("Монголка", "Эрзянская женщина", "Голова мордовки").

В начале двадцатых годов поиски более выразительных средств исполнения привели С.Эрьзю и к "открытию" нового для него материала – дерева. Композиции, выполненные им на Кавказе, отчетливо демонстрируют, как приемы модерна, "опробованные" скульптором ранее - в ряде женских портретов, - ложатся в основу формирования нового индивидуального пластического стиля С.Эрьзи. Его развитие шло в течение двух последующих десятилетий (1927-1950), которые скульптор провел в Аргентине.

В 1927 году волею судьбы С.Эрьзя оказался в Буэнос-Айресе. В Аргентине совершенно неожиданно для самого себя он обнаружил то, что искал вот уже несколько лет, - необыкновенный материал, с которым впоследствии будет неизменно связано его творчество, дерево местного происхождения - кебрачо. Его необыкновенная твердость, выразительный рисунок древесины, широкий диапазон оттенков, а также - живописное своеобразие наростов с самого начала определили особенности манеры исполнения произведений. Особый же эффект и артистизм придавал работам скульптора выразительный контраст необработанного нароста с тщательно отшлифованной поверхностью.

Творчество С.Эрьзи хорошо знали за границей, но мало кто вспоминал его на родине. А ведь только о ней постоянно думал стареющий скульптор, находясь на чужбине, он справедливо тревожился за судьбу своих произведений.

С.Эрьзя вернулся в Советский Союз в 1950 году. Он сумел сохранить и доставить на родную землю свои произведения - плод многолетней напряженной работы, порой невыносимо тяжелой, но вместе с тем подарившей ему столько радости. И в своей московской мастерской скульптор продолжал упорно трудиться, боясь отложить резец хоть на мгновенье, ведь именно он был единственной нитью, связывавшей его с искусством - смыслом всей его жизни.

Степан Эрьзя похоронен в Саранске, и хотя его прах теперь навечно связан с родной мордовской землей, его искусство, не знающее границ, принадлежит всему человечеству.

http://erzya.by.ru/index.htm

http://www.e-mordovia.ru/dostoyanie/erzya/index.php

http://www.peoples.ru/art/sculpture/stepan_erzya/

http://www.museum.ru/E3436

http://www.faststart.ru/cat.php?action=more&id=10442

http://www.rg.ru/2004/08/14/skulptor.html

|

Кременчуг вчера. Молодцы! |

Вулиця К. Маркса (06.11.2007). Температура повітря: 0°C

Молодцы! Хорошо убирают!

А, если еще и вывозят мусор вовремя, то, вообще, класс!

|

1969. Проект года – 2. Знакомьтесь: ДЗМО |

Вообще-то, с основной продукцией чугунолитейного цеха ДЗМО знаком каждый, кто хотя бы один раз ездил в метрополитене.

Этот цех выпускает тюбинги –

элементы, из которых собирается перекрытие тоннелей метро и шахт.

В тоннеле метро это выглыдит вот таким образом:

Я, честно говоря, не совсем уверен, что эта линия предназначалась именно для обрубки тюбингов, может быть и для других отливок – и времени с тех пор много прошло, и занимался ею вплотную не я, а Виктор – от начала до конца.

Вот, конец-то и был самым интересным…

Этот цех выпускает тюбинги –

элементы, из которых собирается перекрытие тоннелей метро и шахт.

В тоннеле метро это выглыдит вот таким образом:

Я, честно говоря, не совсем уверен, что эта линия предназначалась именно для обрубки тюбингов, может быть и для других отливок – и времени с тех пор много прошло, и занимался ею вплотную не я, а Виктор – от начала до конца.

Вот, конец-то и был самым интересным…

|

В этот день - 3 |

1917 – родился Лев Ефимович Кербель (1917 – 19.08.2003), скульптор.

Родился в местечке Семеновка Черниговской губернии (Украина). Отец – Кербель Ефим Абрамович, работал приказчиком, после революции вступил в партию. Работал в системе Росснабсбыта. Мать – Кербель Зинаида Иосифовна, домохозяйка. Первая супруга – Татьяна. Была на фронте вместе со Львом Ефимовичем. Скончалась спустя много лет после войны.

Творческая судьба Кербеля сложилась счастливо. Непосредственное участие в ней принимала Н.К. Крупская, с которой он встретился зимой 1934 года, приехав в Москву из Смоленска по путевке областного комитета ВЛКСМ, чтобы показать свою первую работу – барельефный портрет В.И. Ленина. Надежда Константиновна почувствовала в юноше незаурядное художественное дарование и направила его с рекомендацией к скульптору С.Д. Меркурову, который дал хороший отзыв на работу юноши. Так Лев Кербель вступил на путь искусства: стал студентом Всероссийской академии художеств, затем Московского художественного института имени В.И. Сурикова, где овладевал мастерством под руководством замечательных педагогов А.Т. Матвеева, В.Н. Домогацкого, Р.Р. Иодко, Л.В. Шервуда. Большое влияние на становление творческой индивидуальности Кербеля оказали работы И.Д. Шадра, В.И. Мухиной, С.Д. Лебедевой, Н.В. Томского, которые открыли ему неисчерпаемое богатство выразительных возможностей, средств и приемов пластического языка скульптуры. Их Кербель также считает своими учителями.

Увлеченное постижение любимой профессии прервала начавшаяся Великая Отечественная война. В 1942 году скульптор добровольцем ушел на фронт. Он служил военным художником на Северном флоте, участвовал в боевых походах на миноносцах «Разумный» и «Гремящий», не раз ходил на торпедных катерах, был вместе с десантниками, освобождавшими город Петсамо. За эти операции он награжден орденом Красной Звезды и знаком «За сопровождение транспорта с продовольствием и боеприпасами».

Ж

изнь Кербеля проходила среди моряков-подводников и летчиков Заполярья. Художника окружали прекрасные люди. Их мужество, смелость, способность не отступать перед врагом даже в смертельно опасных ситуациях, убежденность в грядущей победе вдохновляли молодого скульптора, давали ему силы творить.

Командующий флотом, узнав, что Лев Кербель – скульптор, поручил ему заниматься увековечиванием героев. В походной мастерской, которая часто размещалась в полутемных землянках вблизи передовой, Кербель создавал с натуры портреты своих фронтовых товарищей, воинов-североморцев. С поразительной правдивостью, документальной точностью очевидца запечатлел он суровые, со следами пережитых тягот войны образы таких легендарных героев, как Н. Бокий, И. Колышкин, Н. Лунин, Б. Сафонов, А. Лебедев, В. Петров, И. Фисанович, П. Климов и многие другие, вписав яркую страницу в художественную летопись минувшей войны. Серия портретов героев-североморцев – одно из самых дорогих и любимых детищ скульптора, начало его большой творческой биографии.

В победном 1945-м командование советских войск в Германии вызывает Л.Е. Кербеля в Берлин, где ему в соавторстве с его другом и коллегой В.Е. Цигалем предстояла работа над монументом в память героев штурма Берлина, который решено было установить в берлинском парке Тиргартен. Тогда же ими были созданы памятники советскому солдату-освободителю, установленные в городе Кюстрине и на Зееловских высотах.

После окончания войны уже достаточно известный молодой скульптор возвращается в Московский художественный институт, успешно оканчивает его в 1948 году, защитив на «отлично» диплом жанровой композицией «Трудовые резервы».

С тех пор Кербель с присущими ему упорством и целеустремленностью безраздельно отдается творчеству. Он работает без устали, самозабвенно, продолжая учиться у жизни, у классиков мирового и отечественного искусства. Пожалуй, нет такого жанра скульптуры, в котором бы Кербель не пробовал свои силы: выполняет портреты и памятники, монументальные комплексы и станковые композиции, от работы к работе обретая и накапливая опыт, совершенствуя свое профессиональное мастерство.

Л.Е. Кербель – монументалист по призванию. Он автор более 50 памятников и мемориалов, установленных во многих городах страны и за рубежом. Широко известны созданные Кербелем памятники кораблестроителям у Речного вокзала в Москве, профессору И.М. Сеченову, маршалу Ф.И. Толбухину, ополченцам Фрунзенского района Москвы, медикам – героям Великой Отечественной войны в Москве, татарскому поэту Габдулле Тукаю – в Казани, основоположнику башкирской литературы Мажиту Гафури и мемориальный комплекс в память подвигов А. Матросова и М. Губайдуллина – в Уфе. Памятник первому премьер-министру Республики Шри Ланка Соломону Бандаранаике – в Коломбо, скульптурное оформление храма Santa Maria de Cervellon в Мадриде, монумент в ознаменование 600-летия города Калуги, памятник мирным жителям города Рудня Смоленской области, погибшим от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, многие другие. Среди его работ – целый ряд надгробных памятников: С. Бондарчуку, Э. Тиссе, Е. Фурцевой, М. Бабановой, Б. Лавреневу, адмиралу Головко, дважды Герою Советского Союза Драгунскому, Д. Ойстраху и многим других известным деятелям.

Выдающиеся творческие достижения скульптора связаны с многолетней работой над образом Карла Маркса. Сегодня трудно представить Театральную площадь в Москве и центр германского города Карл-Маркс-Штадт без памятников Марксу, созданных Кербелем. Торжественное открытие памятника в Москве состоялось 29 октября 1961 года при участии зарубежных гостей, представлявших коммунистические и рабочие партии всего мира. Могучей глыбой фигура Маркса вырастает из гранитной скалы, напоминающей по форме высокую трибуну. Маркс как будто говорит с народом, властно подавшись вперед. За эту работу Л.Е. Кербель удостоен Ленинской премии.

Оригинальностью и своеобразием композиционного и пластического решения отличается памятник К. Марксу, сооруженный в 1971 году в городе Карл-Маркс-Штадте. Гигантская бронзовая голова Маркса, вылепленная крупными, сильными формами, установлена на строгом гранитном кубическом постаменте. Она плакатно читается на фоне стены большого здания, на которой на четырех языках – немецком, английском, французском и русском – начертаны слова из «Манифеста Коммунистической партии»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Конкретное и типическое, общезначимое слиты здесь в единый образ-символ, ясный, выразительный, запоминающийся. За этот памятник Л.Е. Кербель был награжден правительством ГДР орденом Карла Маркса, а Академия художеств СССР присудила скульптору золотую медаль.

Правдой жизни, глубиной чувств, большим внутренним накалом и приподнятостью, пластическим совершенством отмечены созданные Кербелем портреты Героев Социалистического Труда колхозниц П.А. Малининой и К.П. Мухтаровой, крановщицы Марии Поповой, дважды Героя Советского Союза В.С. Петрова, прославленных советских космонавтов Ю.А. Гагарина, А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, А.С. Елисеева, писателей Б.А. Лавренева и Чингиза Айтматова, поэта Расула Гамзатова, композитора Т.Н. Хренникова, художника Ф.П. Решетникова, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»Джеймса Эндикотта, итальянского скульптора Джакомо Манцу, канадского поэта Джо Уоллеса, негритянской певицы Пианы Пэнере, выдающегося руководителя кубинского народа Фиделя Кастро. Это портреты-судьбы, портреты-биографии. Они волнуют зрителя, потому что несут в себе частицу переживаний художника, проникнуты любовью к человеку.

На протяжении всей своей творческой жизни Лев Кербель работал над образом Ленина. Лениниана Кербеля необычайно многообразна. Она включает выразительные портреты, композиции на темы революционной борьбы народа, многочисленные монументальные произведения. По проектам Л.Е. Кербеля сооружены памятники В.И. Ленину в Москве, Смоленске, Горках Ленинских, Кемерове, Полтаве, Сыктывкаре, Липецке, Софии, Гаване (в соавторстве с Антонио Кинтаной).

Как бы ни были значительны достижения мастера, его творческие планы всегда шли дальше. Уже весной 1986 года Кербель завершает свою новую большую работу – монумент в честь 100-летия со дня рождения Эрнста Тельмана, ставший центром архитектурного ансамбля одного из рабочих районов Берлина. В 1998 году в Измайлово был открыт памятник Петру I.

Человек прогрессивного мировоззрения, кипучей, неуемной энергии, удивительной работоспособности, Кербель никогда не замыкался в рамки узких интересов. Напряженный труд художника-творца он неизменно сочетал с большой педагогической и общественной деятельностью.

С 1962 года профессор Л.Е. Кербель вел мастерскую скульптуры в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова. Он воспитал плеяду талантливых мастеров, успешно работающих в России и за рубежом. Среди них такие известные скульпторы, как Михаил Переяславец, Александр Рукавишников, Анатолий Бичуков, Владимир Кошелев, Александр Вагнер и др., а также ученики, ставшие мастерами, из Африки, Китая, Монголии и других стран мира.

Лев Ефимович Кербель – Герой Социалистического труда, народный художник СССР и РСФСР, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, лауреат премии имени Гете (Германия), вице-президент и действительный член Российской академии художеств. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством»III степени, многими медалями, в том числе «За оборону Москвы», «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина», а также наградами Израиля, Шри Ланки, Германии.

Л.Е. Кербель – почетный гражданин городов Смоленск и Полярный.

http://www.peoples.ru/art/sculpture/kerbel/

http://sculpturekerbel.antikwariat.ru/

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=16425

http://www.aif.ru/online/longliver/23/03_01

|

В этот день - 2 |

1812 - скончался Матвей Федорович Казаков (1738 – 1812), русский архитектор, один из основоположников классицизма в русской архитектуре 18 в.

Родился в Москве осенью 1738 г. в семье мелкого чиновника, бывшего моряка. Учился в московской архитектурной школе Д.В.Ухтомского (1751–1760), работал в его «команде». В 1768–1774 гг. – помощник Баженова (оказавшего на него основополагающее влияние) в Экспедиции Кремлевского строения; получив звание архитектора, возглавлял Экспедицию в 1775–1801 гг.

Козаков разработал ряд типов городских жилых домов, «казённых» (общественных) зданий, которые организовывали большие городские пространства, и во многом определили архитектурный облик Москвы конца 18 — начала 19 вв., масштаб и характер её дальнейшей застройки.

Первым монументальным памятником классицизма в Москве явилось здание Сената в Кремле (1776–1787): треугольный по плану «храм Закона» великолепно вписался в средневековое окружение благодаря композиционной перекличке купола ротонды главного зала с кремлевскими башнями. Ротонда становится важным элементом в творчестве Казакова, определяя, в частности, композицию церкви Филиппа Митрополита (1777–1788). О барокко в обоих случаях (и в главном зале Сената, и в данном храме) напоминает пластичный архитектурный декор интерьеров. Более резкий, чем у Баженова, контраст строгой внешности здания и пышного интерьера входит в число характерных приемов Казакова.

Преображая целые районы города, Казаков проектирует университет на Моховой (1782–1793, перестроен Дж.Жилярди после пожара 1812) и Голицынскую больницу на Калужской (1794–1801). Его замыслы воплощены в домах-усадьбах или городских дворцах Голицына (1770-е годы), Демидова (1779–1791), Губина (1790-е годы), Барышникова (1797–1802), разнообразных по композиции, с парадными колонными портиками. Особой роскошью декора выделяются полихромные «Золотые комнаты» Демидовского дворца в Гороховом переулке. Но наиболее совершенным среди интерьеров Казакова по праву считается Колонный зал Благородного собрания (ныне Дом Союзов, 1775), получивший свой нынешний вид – с величественной коринфской колоннадой и эффектными распалубками над верхними окнами, – в 1790-е годы. Особое место в творчестве Казакова занимает неоготика (живописный красно-белый Петровский подъездной дворец Екатерины II, 1775–1782; ныне Военно-воздушная академия имени Н.Е.Жуковского).

Среди сотрудников и учеников Казакова (в 1805 его кремлевская Экспедиция получила статус архитектурного училища) были О.И.Бове, И.В.Еготов, Р.Р.Казаков и другие. В 1801 мастер вышел в отставку по болезни. Был увезен родными из столицы, когда к ней приближались наполеоновские войска.

http://www.peoples.ru/art/architecture/kazakov/

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200303003

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/057/511.htm

http://www.rulex.ru/01110399.htm

http://rusarh.ru/kazakov.htm

http://www.emc.komi.com/01/08/025.htm

|

В этот день |

1598 - крещен Франсиско СУРБАРАН /Francisco ZURBARAN/ (1598 - 27.8.1664), испанский живописец.

Франсиско Сурбаран учился в Севилье у П. де Вильянуэвы (с 1614) и, возможно, у Ф. Пачеко. Жил и работал в Льеренье (Бадахос, 1617-28), с 1628 - в Севилье.

Особенно характерны для Сурбарана. были композиции на темы из житий святых, трактованные как сцены монастырского быта. Его ранние произведения проникнуты сильным влиянием Караваджо. В период творческого расцвета (1630-40-е гг)

Сурбаран создавал суровые, монументальные и лаконичные образы, драматически-напряженные и вместе с тем благородно сдержанные в своих чувствах.

Во время своего пребывания в Мадриде в 1634 Сурбаран получил должность придворного художника и написал ряд композиций для королевского дворца, в том числе несколько батальных сцен.

В 1650-х гг. в его произведениях появились черты эмоциональной взволнованности, экстатического или смягчённо-лирического толка. Кроме религиозных композиций, Сурбаран писал также мифологические сцены, портреты и натюрморты.

При жизни Сурбаран достиг громкой славы, удостоился звания главного живописца города Севильи. Однако последние свои годы художник окончил в забвении и нищете.

Большинство произведений Сурбарана находятся в Мадриде, Севилье, Кадисе и Гуадалупе. Живопись Сурбарана оказала заметное влияние на латиноамериканское искусство.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n

http://www.world-art.ru/people.php?id=27286

http://www.hrono.ru/biograf/surbaran.html

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13315&ob_no=13316

http://www.peoples.ru/art/painter/de_zurbaran/

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13315

http://bibliotekar.ru/muzeumLondon/26.htm

http://www.artcyclopedia.com/artists/zurbaran_francisco_de.html

|

Мы желаем счастья вам |

Автор текста - Игорь Шаферан , композитор - С. Намин

для Nemon.

Nemon.

В мире, где кружится снег шальной,

Где моря грозят крутой волной,

Где подолгу добрую

Ждём порой мы весть,

Чтобы было легче в трудный час,

Нужно верить каждому из нас,

Нужно верить каждому

В то, что счастье есть.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом.

Мы желаем счастья вам,

И оно должно быть таким,

Когда ты счастлив сам,

Счастьем поделись с другим.

В мире где ветрам покоя нет,

Где бывает облачным рассвет,

Где в дороге дальней нам

Часто снится дом,

Нужно и в грозу, и в снегопад,

Чтобы чей-то очень добрый взгляд,

Чей-то очень добрый взгляд

Согревал теплом.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом.

Мы желаем счастья вам,

И оно должно быть таким,

Когда ты счастлив сам,

Счастьем поделись с другим.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом.

Мы желаем счастья вам,

И оно должно быть таким,

Когда ты счастлив сам,

Счастьем поделись с другим.

Мы желаем счастья вам!

Мы желаем счастья вам!

Мы желаем счастья вам!....

для

В мире, где кружится снег шальной,

Где моря грозят крутой волной,

Где подолгу добрую

Ждём порой мы весть,

Чтобы было легче в трудный час,

Нужно верить каждому из нас,

Нужно верить каждому

В то, что счастье есть.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом.

Мы желаем счастья вам,

И оно должно быть таким,

Когда ты счастлив сам,

Счастьем поделись с другим.

В мире где ветрам покоя нет,

Где бывает облачным рассвет,

Где в дороге дальней нам

Часто снится дом,

Нужно и в грозу, и в снегопад,

Чтобы чей-то очень добрый взгляд,

Чей-то очень добрый взгляд

Согревал теплом.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом.

Мы желаем счастья вам,

И оно должно быть таким,

Когда ты счастлив сам,

Счастьем поделись с другим.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом.

Мы желаем счастья вам,

И оно должно быть таким,

Когда ты счастлив сам,

Счастьем поделись с другим.

Мы желаем счастья вам!

Мы желаем счастья вам!

Мы желаем счастья вам!....

|

Процитировано 1 раз

Сквозь призму оптимизма |

Вчера у нас появился новый постоянный читатель  Nemon из Владивостока (город – нашенский!).

Nemon из Владивостока (город – нашенский!).

Обычно мы стараемся приветствовать новых читателей в тот же день. Но, недавно обожглись на одной …, чей ник даже называть не хочется.

Получив извещение о том, что она стала нашим читателем (а мы – ее друзьями!) поздно вечером, мы отложили приветствие на утро. А утром нас ждал сюрприз: сие ветенное создание уже исключило нас из числа своих друзей….

Говорят, обжегшись на молоке, дуют на воду.

Вот мы и решили дать Nemon возможность подумать, туда ли он попал, куда стремился. А сами тем временем полистали его дневник.

Nemon возможность подумать, туда ли он попал, куда стремился. А сами тем временем полистали его дневник.

Нет, ребята, это – совершенно другой случай!

Симпатичный во всех отношениях молодой человек, у которого замечательная жена и не менее замечательные дети…

А какой душевный у него дневник «Оптимизм сквозь призму реализма»!

Такой человек не меняет свои решения за одну ночь!

Мы рады приветствовать вас, Nemon

Nemon  в нашем дневнике.

в нашем дневнике.

И можем сказать вам и вашей семье только одно:

- Мы желаем счастья вам!

Обычно мы стараемся приветствовать новых читателей в тот же день. Но, недавно обожглись на одной …, чей ник даже называть не хочется.

Получив извещение о том, что она стала нашим читателем (а мы – ее друзьями!) поздно вечером, мы отложили приветствие на утро. А утром нас ждал сюрприз: сие ветенное создание уже исключило нас из числа своих друзей….

Говорят, обжегшись на молоке, дуют на воду.

Вот мы и решили дать

Нет, ребята, это – совершенно другой случай!

Симпатичный во всех отношениях молодой человек, у которого замечательная жена и не менее замечательные дети…

А какой душевный у него дневник «Оптимизм сквозь призму реализма»!

Такой человек не меняет свои решения за одну ночь!

Мы рады приветствовать вас,

в нашем дневнике.

в нашем дневнике.И можем сказать вам и вашей семье только одно:

- Мы желаем счастья вам!

|

Кременчуг вчера. Холодно, однако... |

Перехрестя Пролетарської та Першотравневої (05.11.2007). Температура повітря: 0°С. (А у нас в хайфе сегодня 33°С!).

А в 1999 году в этот день какая шикарная погода была!

Парк Миру (п’ятниця, 5 листопада 1999)

Весной 1970 года, в честь 100-летия В.И.Ленина мы сажали первые деревья этого парка: я, наша дочка-первоклассница (собственно говоря, из-за того, что у них в школе был воскресник по посадке деревьев, я и попал сюда) и мой брат Леня (откуда он здесь взялся, не помню. Леня, если ты сейчас читаешь этот дневник, напомни!).

Помню, мы специально посадили заметное дерево - разветвленное, в виде рогатки, но потом, сколько ни приходили в этот парк (купаться в озере, где вода была теплее, чем в Днепре), так его найти и не смогли...

|

1969. Проект года. |

В этом году мы начали проектировать комплексно-механизированную линию обрубки чугунного литья для ДЗМО – Днепропетровского завода металлургического оборудования.

Ну, тут Вите Ванжуле, моему соученику и другу, нашему ведущему инженеру

и главному туристу,

как говорится, и карты в руки.

В-первых, он больше пяти лет проработал в Днепропетровске, правда не на ДЗМО, а на Южмаше, у него там масса друзей, с которыми ему будет приятно лишний раз увидится.

Во-вторых, работал он старшим мастером чугунолитейного цеха, и процесс обрубки знает не понаслышке.

Ну, и в-третьих, он уже третий год работает ведущим инженером у нас в отделе, так что с любой работой справится.

Ну, тут Вите Ванжуле, моему соученику и другу, нашему ведущему инженеру

и главному туристу,

как говорится, и карты в руки.

В-первых, он больше пяти лет проработал в Днепропетровске, правда не на ДЗМО, а на Южмаше, у него там масса друзей, с которыми ему будет приятно лишний раз увидится.

Во-вторых, работал он старшим мастером чугунолитейного цеха, и процесс обрубки знает не понаслышке.

Ну, и в-третьих, он уже третий год работает ведущим инженером у нас в отделе, так что с любой работой справится.

|

В этот день - 3 |

1887 – родился Георгий Константинович Савицкий /Georgiy Savitskiy/(1887—13.08.1949), живописец

Георгий Савицкий - автор батальных, историко-революционных и анималистических картин, иллюстраций к произведениям русской и советской литературы. Учился в Пензенском художественном училище (1902-08) у своего отца К.А. Савицкого, у Н.К. Грандковского, А.Ф. Афанасьева; в Академии художеств (1908–15) у В.Е. Маковского, Ф.А. Рубо.

Савицкий принимал участие в праздничном оформлении улиц и площадей Пензенской губернии (1918–22). В 1935–38 годах руководил бригадой художников по созданию панорамы и диорам «Штурм Перекопа».

Участник художественных выставок: «Товарищества независимых» (1913), ТПХВ, общества Куинджи (1916–17), АХРР, АХР, (1922–29), всесоюзных, всероссийских и других.

Выполнял иллюстрации к произведениям М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Л.Н. Толстого «Холстомер», А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» (Государственный Литературный музей).

Георгий Константинович - один из организаторов АХРР (1922). Член АХРР – АХР (1922–29), член ССХ с 1929. Заведовал декоративной мастерской Петроградского ВО (1918–22). Преподавал в МГХИ (1947–49). Действительный член АХ СССР (с 1949), заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии (1942).

В коллекции драгоценных и поделочных камней Минералогического Музея им. А.Е. Ферсмана особого внимания заслуживают два совершенно одинаковых по форме изделия, выполненные из разного материала. Это фигурки ледовоза. Одна из них серебряная на кварцевом постаменте, другая, так описана главным руководителем мастерских фирмы Ф. П. Бирбаумом: "На постаменте из грязного кварца, изображающего санный путь, стоят лошаденка и мальчик-извозчик в типичной шапке с ушками. Лошадь коричневой яшмы с гривой более темного цвета. Вся группа трактована натуралистически и очень удачна по движению, типичности фигур и их деталей. Фигуры исполнены по моделям художника Георгия Савицкого, который проявил в них присущий ему такт и наблюдательность". Серебряное изделие, очевидно, было моделью для мозаичной скульптуры из разнообразных цветных камней.

http://www.peoples.ru/art/painter/georgiy_savitskiy/

http://www.sgu.ru/rus_hist/authors/?aid=278

http://www.rnm.ru/index.php?id=71&ex=1

http://www.fmm.ru/pdk.htm

|

В этот день - 2 |

1794 - родился Константин Андреевич ТОН - русский архитектор (1794 - 06.02.1881)

На самые высокие ступени архитектурной иерархической лестницы К. А. Тону помогла подняться заслуженная слава создателя и лидера официально признанного "русско-византийского стиля" - направления, сумевшего наиболее полно выразить в области зодчества периода господства эклектики идеологическое содержание правительственной программы, суть которой определила известная триада - "православие, самодержавие, народность".

Наиболее крупные и значительные постройки Константина Тона были осуществлены в Москве. Кроме храма Христа Спасителя, это еще и комплекс Большого Кремлевского дворца с Оружейной палатой.

Родился К.А.Тон. в семье обрусевшего немца ювелира Андрея Тона. Кроме Константина у него было еще два сына - Александр и Андрей. Все трое братьев стали архитекторами. Константина определили в Академию художеств в возрасте девяти лет. С 1809 г. он начал заниматься архитектурой под руководством А. Н. Воронихина.

Согласно правилам прохождения курса учащиеся архитектурного отделения разрабатывали по заданиям педагогов учебные проекты, лучшие из которых отмечались медалями разного достоинства. Такие награды получил и Константин Тон: малой серебряной медалью в 1813 г. был отмечен его проект инвалидного дома, а еще через год награды в виде большой серебряной медали Тон удостоился за разработку проекта монастыря. В 1815 г. следующую медаль - малую золотую - Тон получил за проект здания Сената. Одновременно ему было присвоено звание художника 1-й степени, что давало право на поездку за границу.

Однако совершить такую поездку сразу по получении звания художника Тону не удалось. Он вынужден был поступить на службу в Комитет строений и гидравлических работ. А в 1818 г. недавний выпускник Академии представил на ее суд исполненный им проект ярмарки, получивший высокую оценку специалистов. Благодаря этому успеху К. Тону удалось отправиться в пенсионерскую поездку.

За границей К.А.Тон пробыл почти 10 лет. Исследования античных развалин, предпринятые Тоном, позволили ему разработать проекты реставрации святилища Фортуны в Пренесте и комплекса императорских дворцов на Палатине в Риме.

В 1828 К.А.Тон возвращается в Петербург. Разрабатывает проекты оформления парадных залов Академии художеств. Недавний пенсионер с успехом решил предложенную ему задачу: уже в самом начале 1829 г. его проекты удостоились "высочайшего одобрения".

Проект К.А.Тона был приведен в исполнение к 1837 г. В оформлении парадных залов Академии приняли участие и другие питомцы академической школы.

Одновременно с парадными залами по проекту К.А.Тона, разработанному в 1829 г., переделывалась и академическая церковь.

Проекты, выполненные К.А.Тоном по заданию А.Н.Оленина, сыграли в жизни архитектора важную роль. Именно за них, а также и за пенсионерские работы, привезенные из Италии, Тон в 1830 г. был удостоен звания академика. Со следующего года он начал преподавать в архитектурном классе, а еще два года спустя занял в Академии должность "профессора 2-й степени". Преподаванием К. А. Тон занимался фактически до конца жизни, воспитав за это время много молодых мастеров архитектуры.

В 1830-х гг. творческая деятельность К.А.Тона оказалась связанной с романтическим направлением, развивавшимся в русском искусстве. К этому же времени относятся первые попытки реставрации древних сооружений. За их работами заинтересованно следил император Николай I, много внимания уделявший искусству.

А в Петербурге в 1827 г. началось проектирование церкви св. Екатерины у Обводного канала. Этой работе суждено было занять в истории культового зодчества России "пограничное" положение: с одной стороны, она как бы подвела итог развитию классицизма, а с другой - символизировала рождение "русско-византийского стиля". Император не счел пригодным для осуществления в натуре ни один из представленных на конкурс проектов. Тон составил проект русского храма XVII века. Государю этот проект понравился. Тон приобрел известность, и с тех пор начались в России постройки храмов и зданий в русском стиле".

Строительство церкви св. Екатерины, начатое весной 1831 г., закончилось в 1837 г. В 1870-х гг. композицию церкви дополнили шатровой колокольней; при консультации К.А.Тона ее спроектировал архитектор В.А.Дорогулин. До наших дней храм не сохранился: в 1929 г. его снесли, а на освободившемся месте через несколько лет возвели кинотеатр "Москва".

В 1830 г. проводился еще один очень важный архитектурный конкурс. Его целью была разработка проекта храма Христа Спасителя в Москве, задуманного как памятник победе России в Отечественной войне против наполеоновской Франции. В конкурсе наряду с К.А.Тоном приняли участие и другие петербургские и московские архитекторы. Одобрение Николаем I проекта церкви св. Екатерины побудило Тона и в данном случае искать удачи на пути переработки и интерпретации форм древней национальной архитектуры.

Этот путь действительно привел к успеху: 10 апреля 1832 г. Николай I начертал на окончательном варианте проекта К.А.Тона одобряющую резолюцию.

Детализация общего замысла К.А.Тона, разработка рабочих чертежей и шаблонов, эскизов внутреннего убранства, наконец, исполнение проекта в натуре - все это потребовало многих лет напряженного труда большого коллектива архитекторов, техников, живописцев, каменщиков и мастеров других специальностей. Всей этой армией строителей и художников умело руководил К.А.Тон. Сооружение храма после выполнения необходимых предварительных работ началось в 1839 г. Вчерне здание было построено к середине 1850-х гг., после чего приступили к отделке и украшению интерьеров. И только в 1881 г. проектный замысел был осуществлен полностью. А в самом начале того же года - 25 января - К.А.Тон скончался. Вот почему совершенно справедливо утверждение, что создание храма Христа Спасителя стало поистине делом всей жизни зодчего.

И все же это дело было далеко не единственным. По размаху и интенсивности строительных работ с сооружением храма Христа Спасителя вполне сопоставима другая московская стройка тех же лет - возведение грандиозного комплекса Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты, продолжавшееся с 1838 по 1851 г.

Занятость крупномасштабными московскими постройками отнюдь не помешала К. А. Тону продолжать разработку проектов для Петербурга и других городов страны. Вслед за церковью св. Екатерины в столице по проектам Тона было сооружено еще несколько храмов.

В строительной практике середины и второй половины XIX в. композиционные идеи К.А.Тона действительно нашли широкое применение. Многие культовые здания в провинции возводились по "образцовым" проектам столичного мастера, иногда в той или иной степени измененным в зависимости от конкретных обстоятельств. Но некоторые провинциальные храмы проектировались самим Тоном или под его руководством как вполне оригинальные сооружения, конечно тоже являвшиеся образцами "русско-византийского стиля". Таковы, например, соборы в Яранске, Томске, Красноярске или церковь в Любани близ Петербурга.

Творческое наследие Константина Тона противоречиво, но очень характерно для своего времени - пограничного между двумя большими архитектурными эпохами - классицизмом и эклектикой. Но нет сомнения в том, что пристани со сфинксами на Неве, Большому Кремлевскому дворцу и вокзалам Николаевской железной дороги суждена если не вечная, то длинная жизнь.

http://www.peoples.ru/art/architecture/constantin_ton/

http://www.pskovcity.ru/pers_ton.htm

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=19181

|

В этот день |

1753 — родился Михаил Иванович Козловский (1753 – 1802), скульптор

В 1764 г., в одиннадцатилетнем возрасте, сын трубача галерного флота, будущий выдающийся русский скульптор XVIII в. М. И. Козловский, стал воспитанником Академии художеств. Годы его учения совпали с периодом становления в европейском искусстве стиля классицизм, одним из основоположников и наиболее ярких представителей которого в русской пластике он и явился впоследствии.

Окончив академию в 1773 г. с большой золотой медалью, Козловский в качестве пенсионера живет в Риме (1774-79), где изучает античное искусство, а также живопись и пластику Возрождения. Особенно его привлекает творчество Микеланджело Буонарроти. Свою пенсионерскую поездку Козловский завершил во Франции, где провел год и где Марсельская академия искусств присвоила ему звание академика. В 1780 г. он вернулся на родину.

Главной темой произведений Козловского в начальный период творчества становится тема гражданской доблести, силы духа и самопожертвования. Возвышенный и лаконичный строй изображения, четкая композиция, продуманность и ясность каждой линии и формы - все это великолепно сочетается с архитектурой зданий, которые построены в стиле раннего классицизма.

Но особенно гармоничным стало содружество скульптора с архитектором при выполнении им гипсовых рельефов для Концертного зала в Екатерининском парке Царского Села. Павильон был возведен Дж. Кваренги в стиле зрелого классицизма (1783-88). Общей темой всех рельефов является музыка.

В 1784-85 гг. скульптор выполнил из мрамора большую статую императрицы Екатерины II в образе древнеримской богини мудрости Минервы. Окутанная античным плащом и увенчанная шлемом (атрибутом богини), императрица одной рукой указывает на лежащие у ее ног трофеи, символизирующие одержанные победы, а в другой - держит свиток с начертанными на нем законами, которые изданы ею для "благоденствия своих подданных". Так Козловский воплощает представление об идеальном монархе - защитнике Отечества и мудром законодателе.

Столь же сложный аллегорический смысл имеет и другая мраморная статуя, выполненная Козловским во второй половине 1780-х гг., - "Бдение Александра Македонского". Образ античного героя послужил скульптору для воплощения нравственных идеалов эпохи Просвещения - воспитания твердой воли и стремления к знаниям.

Сохранилось много рисунков Козловского, которые в большинстве своем носят характер подготовительных набросков для будущих произведений скульптуры и связаны с ней кругом тем и сюжетов (мифологических, библейских и евангельских) и средствами художественного выражения. Однако ряд его рисунков можно считать самостоятельными, вполне законченными произведениями графики.

1788-90 гг. Козловский снова проводит в Париже, куда едет "для вящего приобретения познаний в своем художестве" и где получает грандиозный поток впечатлений, вызванный событиями совершавшейся на его глазах революции. Именно в революционном Париже зародилась тема следующего крупного произведения - статуи "Поликрат" (1790). Сюжет о смерти самосского тирана Поликрата, взятый из истории Древней Греции, послужил скульптору для аллегорического ответа на события современности.

В 1792 г. Козловский завершил одну из самых своих прекрасных работ - мраморную статую "Спящий Амур", где создал образ идиллический и гармоничный. Аналогичный по настроению образ дан и в небольшой мраморной статуе "Психея" (1801) - воплощении душевной чистоты, мечты о счастливом, ничем не омраченном детстве.

Во второй половине 1790-х гг. Козловского привлекают темы российской истории. Стремление создать образ высокого душевного благородства и мужества, по своей направленности близкий к народным представлениям о герое, наиболее полно реализовано скульптором в памятнике А. В. Суворову в Петербурге (1799-1801).

В самом конце XVIII в. лучшие русские ваятели были привлечены к работе над обновлением скульптуры Большого каскада в Петергофе. Роль Козловского особенно значительна: созданная им группа "Самсон, раздирающий пасть льва" занимает центральное место в идейном замысле и композиции этого ансамбля. Библейский Самсон (отождествляющийся со святым Сампсонием, в день празднования памяти которого, 27 июня 1709 г., была одержана победа над шведами под Полтавой) олицетворял победившую Россию, а лев (герб Швеции) - побежденного Карла XII. (В годы Великой Отечественной войны статуя была похищена фашистами. В 1947 г. скульптор В. Л. Симонов, при участии Н. В. Михайлова, выполнил по ее образцу новую модель, возвратив таким образом утраченный памятник новым поколениям зрителей).

С 1794 г. Козловский становится профессором скульптурного класса АХ. Среди его учеников - знаменитые в будущем ваятели С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский.

Козловский умер внезапно, в расцвете своего таланта.

http://www.rulex.ru/01110076.htm

http://staratel.com/pictures/ruspaint/272.htm

http://www.peterhof.ru/index.php?m=176

http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=118&art=541

http://www.hi-edu.ru/Brok/01110076.htm

http://www.gov.spb.ru/culture/personal/sculpture/koslovsky

http://enoth.narod.ru/History/Monument_Suvorova.htm

http://www.kostyor.ru/petersbourg/peter30.html

http://www.rg-rb.de/ch&k/2003/103/13.shtml

|

1969. Смена приоритетов? |

Люди добрые, что же это получается?

Я еще и лодку на воду не спустил, а только о ней и думаю?

А как же работа, которая у меня, якобы, на первом плане?

А что, работа? Она, говорят, не волк, в лес не убежит, так что о ней думать?

Её делать надо!

А делать есть кому: ребята у нас в секторе - как на подбор!

От случайно приблудившей к нам бездельницы избавились, один-единственный алкоголик сам уволился (а жаль! Хороший был парень, только ключей мы к нему не нашли), остальные – дело своё знают и любят. Им, главное, не мешать…

Каждый год, мы начинаем, как минимум один новый проект.

Что же станет проектом этого года?

Я еще и лодку на воду не спустил, а только о ней и думаю?

А как же работа, которая у меня, якобы, на первом плане?

А что, работа? Она, говорят, не волк, в лес не убежит, так что о ней думать?

Её делать надо!

А делать есть кому: ребята у нас в секторе - как на подбор!

От случайно приблудившей к нам бездельницы избавились, один-единственный алкоголик сам уволился (а жаль! Хороший был парень, только ключей мы к нему не нашли), остальные – дело своё знают и любят. Им, главное, не мешать…

Каждый год, мы начинаем, как минимум один новый проект.

Что же станет проектом этого года?

|

Кременчуг вчера. Осень... |

У Придніпровському парку (04.11.2007.)Температура повітря: +10°C

ОСЕНЬ

Горько пахнет дымом и навозом,

стелятся туманы вдоль лугов,

первые осенние морозы

вычернили золото садов.

Ты приходишь без напоминаний,

жизни неминуемый рубеж,

время угасания желаний,

время исполнения надежд...

Но осень - это время совершенства,

аромата, вкуса, красоты,

время для душевного блаженства,

время исполнения мечты.

Наша песня вовсе не пропета,

нам еще такие снятся сны!

А осень... это просто после лета

время ожидания весны!

Осень 1992 г.

|

В этот день - 3 |

1914 – Родился Элтон Тоби /Alton Tobey/, (1914 – 04.01. 2005) американский художник, исторический живописец, портретист, иллюстратор и преподаватель искусства.

Элтон Тоби родился в Мидлтауне, Коннектикут.

В 1934 г. он получил стипендию для обучения в Школе изящных искусств Йельского университета. После военной службы, он завершил свое образование на степень магистра в Йельсе и преподавал.

Невероятно продуктивный и успешный, Тоби известен как создатель образных и реалистичных работ в откровенно иллюстративном стиле: он выразительно и компетентно выполнял требования своих покровителей.

Что касается его исторических картин и фресок, он сам гордится своими исследованиями, необходимыми для получения абсолютно точных деталей изображаемого периода.

Тем не менее, Тоби также создал - с равным энтузиазмом - огромное количество других работ в нескольких созданных им стилей, что иногда совершенно выходит за пределы довольно консервативного иллюстрационного стил.

Элтон Тоби прожил большую часть своей жизни в деревне Ларчмонт /Larchmont/, части города Мамаронек /Mamaroneck/ в Вестчестер Каунти /Westchester County/, Нью-Йорк.

Он был женат на Рослин Тоби, выдающейся преподавательнице музыки и музыканте. Их сын, Дэвид Тоби - художник и музыкант.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alton_Tobey

http://www.altontobey.com/index.html

http://arthistory.about.com/od/namestt/p/tobey_a.htm

http://www.altontobey.com/biog.html

|