-Метки

-Рубрики

- Рукотворная красота (40)

- Великобритания (8)

- Белоруссия (8)

- Путь к себе (7)

- Донские казаки (20)

- Куклы и кукольный театр (17)

- Мир лошадей (21)

- Море (25)

- Пернатые друзья (20)

-Музыка

- Песня волн

- Слушали: 292 Комментарии: 3

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Бесподобный дуэт Татилас и Эдвард Гал танцуют под Lady Gaga. |

|

Метки: лошади |

Такие разные ангелы |

Серия сообщений "Куклы и кукольный театр":

Часть 1 - Тильда - милая хранительница домашнего уюта.

Часть 2 - Плюшевый мишка - игрушка на все времена.

...

Часть 9 - Фарфоровые куклы

Часть 10 - Плюшевые мишки

Часть 11 - Такие разные ангелы

Часть 12 - "Знаменитый утёнок Тим"

Часть 13 - Тигрёнок Петрик

...

Часть 15 - Кукольный мультфильм по сказке "Ветер в ивах"

Часть 16 - "Необыкновенный концерт"

Часть 17 - Волшебница Сьюзен Вилер

|

Метки: куклы |

Плюшевые мишки |

К 110-летию создания плюшевого мишки - истории, интересные случаи, любопытные сведения.

Серия сообщений "Куклы и кукольный театр":

Часть 1 - Тильда - милая хранительница домашнего уюта.

Часть 2 - Плюшевый мишка - игрушка на все времена.

...

Часть 8 - Винни Пух и все, все, все

Часть 9 - Фарфоровые куклы

Часть 10 - Плюшевые мишки

Часть 11 - Такие разные ангелы

Часть 12 - "Знаменитый утёнок Тим"

...

Часть 15 - Кукольный мультфильм по сказке "Ветер в ивах"

Часть 16 - "Необыкновенный концерт"

Часть 17 - Волшебница Сьюзен Вилер

|

Метки: куклы детство |

Фарфоровые куклы |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что вскоре стало с этими детьми - Бог весть, что уж говорить о таких пустяках, как их любимые куклы?..

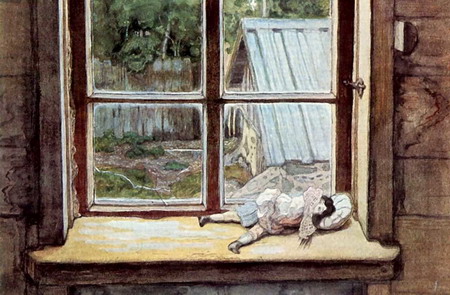

Помните, у Добужинского есть картина: забытая всеми старинная кукла валяется на подоконнике брошенного дома с разбитым оконным стеклом, через которое виднеется унылый деревенский двор?..

Шел лишь 1905 год, но в воздухе уже веяло предчувствием конца старой жизни и наступлением "нового времени", враждебного всему индивидуально-неповторимому, хрупкому и человечному.

Кукла Emile Douillet -для JUMEAU- Париж, 1890-е годы

Взрослые старались сохранить то, что представляло хоть какую-то материальную ценность или считалось антиквариатом. Но мало кому приходило в голову, что фарфоровых кукол тоже надо спасать. Молчаливые красавицы разлетались на осколки: им не было место в наспех собиравшихся чемоданах.

Серия сообщений "Куклы и кукольный театр":

Часть 1 - Тильда - милая хранительница домашнего уюта.

Часть 2 - Плюшевый мишка - игрушка на все времена.

...

Часть 7 - "Секреты воспитания"

Часть 8 - Винни Пух и все, все, все

Часть 9 - Фарфоровые куклы

Часть 10 - Плюшевые мишки

Часть 11 - Такие разные ангелы

...

Часть 15 - Кукольный мультфильм по сказке "Ветер в ивах"

Часть 16 - "Необыкновенный концерт"

Часть 17 - Волшебница Сьюзен Вилер

|

Метки: куклы история |

Винни Пух и все, все, все |

Это цитата сообщения verbava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Да, это Винни-Пух, Пятачок, Иа, Тигра и Кенга, те самые первые и настоящие, послужившие вдохновением для книги Алана Милна. Всем им уже под девяносто – игрушки родом из далекого 1925 года.

Фотографии из NYPL Digital Gallery.

Серия сообщений "Куклы и кукольный театр":

Часть 1 - Тильда - милая хранительница домашнего уюта.

Часть 2 - Плюшевый мишка - игрушка на все времена.

...

Часть 6 - "Отважный ныряльщик или прыжок с высоты"

Часть 7 - "Секреты воспитания"

Часть 8 - Винни Пух и все, все, все

Часть 9 - Фарфоровые куклы

Часть 10 - Плюшевые мишки

...

Часть 15 - Кукольный мультфильм по сказке "Ветер в ивах"

Часть 16 - "Необыкновенный концерт"

Часть 17 - Волшебница Сьюзен Вилер

|

Метки: куклы история |

Могилёв. Историческая справка. |

Могилёв связан с крупнейшими промышленными и культурными центрами Белоруссии, России и Украины разветвлённой сетью железнодорожных и шоссейных дорог.

О времени возникновения Могилёва письменные источники говорят очень скупо. Годом его основания принято считать по сообщению летописца Сурты о закладке в 1267 году Могилёвского замка. Он был построен на высоком холме у излучины Днепра при впадении в него речки Дубровенки, где уже в то время существовал рыбачий посёлок. Вокруг замка в течение последующих веков сформировался город. Многочисленные войны неоднократно разрушали город, но его крепость выстояла, а её немногочисленные сооружения, дошедшие до наших дней, являются основными памятниками старого города. Со временем Могилёв превратился в крупный торговый и ремесленный центр с надёжной системой оборонительных укреплений. В Беларуси не было города, который, подобно Могилёву, имел бы три пояса укреплений. О происхождении названия города достоверных сведений не имеется. Есть только предположения, предания и легенды. В основе названия может лежать личное имя Могила, о чём свидетельствует наличие притяжательного суффикса –ее, обычно сочетающегося с личными именами. Однако конкретное лицо с таким именем в истории города не установлено. Во вступлении к «Хронике города Могилёва» говорится, что это название происходит от имени Льва Даниловича Могия («могучий лев»), который в 1267 году построил Могилёвский замок. Некоторые исследователи связывают происхождение названия города с именем полоцкого князя Льва Владимировича или Льва Могучего.

С 14 века Могилёв входит в состав Великого Княжества Литовского. После подписания Люблинской унии входит в состав Речи Посполитой (польско-литовского федеративного государства). Могилёв процветает, являясь важным транспортным узлом на пересечении торговых путей. В 1526 году Могилёв получил право города, а в 1561 году получил от короля Сигизмунда Августа малое магдебургское право, а в 1577 году от короля Стефана Батория – большое магдебургское право. В 1618 году состоялось Могилёвское восстание против наступления грекокатолической церкви, подавленное властями Речи Посполитой. Зачинщики восстания были казнены, все православные церкви и монастыри переданы во владение униатов и католиков. В 1708 году Пётр Iприказал сжечь город, не желая, чтобы Могилёв оставался опорным пунктом для шведов. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Могилёв вошёл в состав Российской империи и стал центром Могилёвской провинции, а в 1777 году – Могилёвской губернии.

Во время первой мировой войны с августа 1915 по ноябрь 1917 года в Могилёве в здании нынешнего краеведческого музея находилась Ставка Верховного главнокомандующего, в городе жил император Николай II.

Несколько раз рассматривался вопрос о перенесении столицы БССР в Могилёв, была проведена реконструкция города, построены здания для госаппарата, но идея так и не была реализована. Великая Отечественная война стала очередным испытанием для города. Оборона Могилёва, подвиг тульской 10-й дивизии на Буйничском поле, уничтожение людей и остатков памятников архитектуры, долгая оккупация. Освобождён 28 июня 1944 года.

В начале 20-го века Могилёв называли белорусской Прагой, так он был уютен и красив. Страшный потрясения нанесли городу непоправимый ущерб, в Могилёве сохранилось крайне мало достопримечательностей, остатки были взорваны и в послевоенное время. Из культурных сооружений сохранились действующий православный Свято-Никольский женский монастырь, католический костёл святого Станислава в стиле барокко, кафедральный собор Трёх Святителей.

Исторический центр города – пешеходная улица Великая Садовая (Ленинская) с сохранившимися зданиями 18-19 веков. Драматический театр построен в1888 году. В Могилёвском драматическом театре работал Борис Андреевич Бабочкин.

Здание железнодорожного вокзала построено в 1902 году на Днепровском проспекте. За свою более чем столетнюю историю он практически не изменился, хотя перенёс несколько ремонтов. Кроме того, в разное время были построены билетные кассы и багажное отделение. В 2008 году было восстановлено здание городской ратуши. В 1578, через год после получения городом грамоты на магдебургское право в Могилёве началось возведение городской ратуши. Первоначально ратуша была деревянной, поэтому неоднократно сгорала дотла, и её местонахождение менялось. 4 сентября 1679 года горожане приступили к строительству каменной ратуши, основной корпус которой был возведен к 1681 году, а полностью строительство завершили в 1698 году. Здание покрыли черепицей, соорудили 2 крыльца (большое и малое), над которыми размещались позолоченные флюгера (ветреницы). Высота 8-гранной 5-ярусной башни со шпилем равнялась 46 метрам.

Во время Северной войны в сентябре 1708 года ратуша сгорела, но была быстро восстановлена. А в 1733 году в ней проведён большой ремонт.

Здание было самым высоким в городе. В 1780 году с её смотровой площадки Могилёвом любовались императрица Екатерина II и австрийский император Иосиф II.

Во время Великой Отечественной войны ратуша была сильно повреждена. 28 декабря 1952 года на совещании архитекторов БССР по охране памятников архитектуры, было принято решение о её восстановлении. 11 сентября 1953 года — решение Исполкома Могилёвского городского Совета депутатов № 725, согласно которому здание ратуши объявлялось памятником архитектуры, а работы по её реставрации должны были быть завершены к 10 декабря 1953 года. Однако реставрация ратуши так и не была начата, а в июле 1957 года она была взорвана.

Неоднократно поднимались разговоры о восстановлении городской ратуши, но лишь 23 мая 1992 года произошла символическая закладка первого камня на старом месте будущей ратуши и его освящение на торжественном молебне. Реально к проекту и строительству приступили лишь в 2007 году. В 2008 году в день города произошло её торжественное открытие.

Советская площадь носила ранее название Торговая. Внизу, если смотреть с высокого берега, слева от моста через Днепр раньше была пристань. Могилёв был крупным речным портом. После присоединения в 1772 году Могилёва к России, Торговая площадь получила название Губернаторской. Новый её облик разрабатывали известные русские архитекторы Н.А.Львов и В.П.Стасов. С площади сносят лавки и другие постройки, а по её периметру воздвигаются четыре двухэтажных здания в стиле классицизма: губернский дом, здание губернского правления, дом вице-губернатора и здание, в котором находились земский суд, врачебная управа, архив, а позже – окружной суд. Сейчас здесь размещается краеведческий музей. В 1919 году площадь получила новое название – Советская. Во время немецкой оккупации в 1941-44 г.г. Советская площадь - место казни патриотов-подпольщиков. Площадь дважды находилась в зоне ожесточённых боёв за город в 1941 и 1944 годах. Не миновали её и бомбардировка Могилёва советской авиацией в 1943 году. На Аллее Героев увековечены имена 104 Героев Советского Союза – Уроженцев и жителей Могилёвской области.

Современный Могилёв – активный, быстро развивающийся город со своим «лицом».

Серия сообщений "Белоруссия":История, города, традиции, достопримечательности.Часть 1 - Могилёв. Буйничское поле.

Часть 2 - Могилёв. "Зелёный луг".

...

Часть 5 - Мир города Мир

Часть 6 - "Несвиж" - национальный историко-культурный музей-заповедник

Часть 7 - Могилёв. Историческая справка.

Часть 8 - Двойная радуга над Могилёвом

|

Метки: беларусь |

Понравилось: 1 пользователю

Конь в казачьей культуре |

"Конь в казачьей культуре"

(ссылка)

В течении многих тысячелетий конь помог создать особый архетип человека. А именно, гордого и свободного воина, презирающего опасность и смерть, верного долгу и чести. Благородное животное невозможно обмануть! Любая трусость, обнаруживается конем на уровне биологических рецепторов, сейчас ученые поняли механизм этого чутья. Человек, испытывающий страх, выделяет муравьиную кислоту, которую и улавливает острое обоняние коня.

Езда на коне не терпит физической убогости, преодоление препятствий и преград требует от всадника силы и выносливости, ведь при верховой езде, задействуются практически все мышцы тела. Потому человеку, изо дня в день полагающемуся на коня и доверяющему ему свою жизнь приходится поневоле поддерживать себя в хорошей физической форме, развивать выносливость, заботиться о здоровье.

Потому конная культура формирует специфический культурный код у конных народов, это люди с «открытым сердцем», прямые, честные, не ведающие страха и четко осознающие конечность бытия. Конным народам не присущ культ «вечной земной жизни» или же поклонение «жизни любой ценой», даже сейчас каждый конник знает, что садясь в седло, он может распрощаться с жизнью, буквально в тот же момент.

Жизнь в седле сопоставима с плаваньем в открытом море. Всадник, гонящий свои стада по бескрайним просторам, подобно моряку постигает бескрайность пространства, и так же готов в любое время встретиться с неожиданной опасностью.

Донцы перед атакой

На Дону отношение к коню было особым. Это отношение впитало в себя почитание коня прежде всего евразийскими кочевниками. Казаков недаром называли «степными кентаврами», с рождения и до смерти конь сопутствовал ему во всех земных делах. Об умершем и сейчас на Дону говорят: «привязал коня», или «пошел бурных коней ловить». Конь, по воззрениям казаков, находился в тесной связи со своим хозяином, от чего возникло большое количество примет и гаданий . По записям Х. И. Попова, в старину, как рассказывают, часто бывали такие случаи: убьют или возьмут в плен казака злые татары: а конь его, не пойманный врагом, пустынными степями, по звездам, пробирается на Дон, прямо на двор своего хозяина и тут-то начинаются над ним слезные причитания престарелой матери или молодой жены .

Серия сообщений "Донские казаки":Статьи, притчи, воспоминание, фотографии, традиции, рецепты, словом всё, что касается истории моих предков.Часть 1 - Песня о славном сыне Дона - генерале Бакланове.

Часть 2 - Казачья песня "Как донские казаки"

...

Часть 15 - Казачество, возвращение домой

Часть 16 - Одежда донских казачек

Часть 17 - Конь в казачьей культуре

Часть 18 - "Не для меня"

Часть 19 - Пьер Пахомов - "последний русский джигит"

Часть 20 - Казачья песня "Со балтийского со взморья"

Серия сообщений "Мир лошадей":Статьи, очерки, фотографии, рисунки, видеоматериалы, объединённые одной темой - лошади.Часть 1 - Эдвард Гал и Тотилас - бесподобный дуэт.

Часть 2 - "Душа добрый конь"

...

Часть 13 - Могилёв. "Зелёный луг".

Часть 14 - Лошади, море, любовь...

Часть 15 - Конь в казачьей культуре

Часть 16 - Мчатся кони. Федоскинское диво.

Часть 17 - Кавалеристы

...

Часть 20 - Тайна единорога

Часть 21 - Фрэнк Т. Хопкинс - легендарный американский всадник

Часть 22 - Воспевая природную грацию лошади

|

Метки: казаки лошади |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 5 пользователям

Солнечный зайчик |

Памяти друга

В субботу 15 сентября в 20 часов 16 минут остановилось сердце Кузи Кузьмича Кузякина – сердце самого замечательного волнистого попугайчика на свете. Сейчас, когда прошло некоторое время, я могу отдать ему дань памяти.

Кузя Кузьмич прожил 7 лет и два дня, к сожалению так мало. Смерть пришла неожиданно, но мой друг встретил её достойно, являя пример мужества, достойного восхищения. Для меня было счастьем иметь такого друга, именно друга! Несмотря на то, что Кузякин был маленькой птичкой, он имел большое отзывчивое сердце, всегда был готов к общению, умел развеселить, выслушать. И это подтвердят его друзья, потому что он всем нёс радость и свет, как и положено солнечному зайчику. Я верю, что Кузя Кузьмич сейчас в райском саду, потому что именно такие птицы и заслуживают этого.

Мой бесстрашный пушистик умер, но его доверие, преданность и любовь всегда будут жить в моём сердце. Спасибо тебе за всё!

Метки: любимец |

Понравилось: 1 пользователю

Дружеское пожатие |

Метки: любимец |

Кузьмич лапку подаёт! |

Метки: любимец |

Пернатые мастера слова! |

Это цитата сообщения Kolobok47 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Люди любят слушать болтовню попугая: это очень забавно. Но, кажется, до сих пор неизвестно, как этим птицам удается так хорошо имитировать человеческую речь!

Метки: любимец |

Настоящие друзья! |

Это цитата сообщения P_ika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: любимец |

Дружеское лапкопожатие! |

Недавно на одном из форумов любителей животных обсуждался вопрос: "Можно ли научить кошку давать лапку?". В основном, все сошлись во мнении, что можно, и пример виртуозных трюков пушистых артистов театра Куклачёва тому пример. А вот, можно ли научить маленького волнистого попугая давать лапку, не знаю. Мой попугайчик Кузя Кузьмич стал давать лапку по собственному желанию, для него это один из способов выразить своё расположение и дружеские чувства. Причём, если он занят, то лапка не задерживается на моём мизинце, на человеческий язык этот жест можно перевести как: "Привет!". А если он хочет пообщаться или занедужил, то лапка долго удерживается на пальце. Не верите?. У меня есть и видео ролик, но я никак не получается его "закачать", поэтому посмотрите на фотографии.

1.

2.

3.

|

Процитировано 1 раз

"Несвиж" - национальный историко-культурный музей-заповедник |

В августе 2009 года сбылась мечта моей сестры побывать в Несвиже, находящемся в Минской области - центре притяжения всех туристических маршрутов Беларуси. В отличии от неё, я ничего не знала о культурной столице республики и для меня эта поездка стала настоящим открытием.

Первой надёжной датой начала письменной истории города Несвиж считается 1446 год и уже тогда он был "двором" - центром волости. На протяжении четырёх веков судьба Несвижа была связана с могущественным родом Радзивиллов, начиная с 1533 года. Настоящий расцвет Несвиж пережил при Николае Кристофоре Радзивилле (Сиротке), известным "строителем" замков, сделавший город столицей своих владений. Здание замка неоднократно перестраивалось и в начале 17 столетия был полностью перепланирован в пятиугольник, обнесённый земляными валами и ставший крепостью, имеющую четыре въезда - брам (ворот), из которых сохранились только Слуцкая брама, построенная в 18 веке.

И мы въехали в Несвиж этими воротами, начиная знакомство с Несвижем. Обычным центром города традиционно являлась Рыночная площадь, ныне именуемая Ратушной. Ратуша построена в конце 16 - начале 17 века, древнейшее из ратушных зданий Беларуси. Сейчас она отреставрирована, в ней располагается отделение ЗАГСа и мы стали свидетелями одной из свадеб. Оказывается, есть традиция объезжать молодожёнам огромный дворцовый парк и праздничная повозка дожидалась счастливую пару. Вокруг ратуши разместились Торговые ряды, а по периметру площади - дома богатых ремесленников и купцов. Уцелел один из таких домов, т.н."Дом на Рынке", построенный в 1721 году, характерный пример городского жилья со необычным фасадом в стиле барокко.

На пути к дворцовому комплексу нам встречается Фарный (главный) костёл Божия Тела - первый памятник барокко на территории Восточной Европы, построенный в конце 16 века. Посоветую зайти в костёл, вы будете поражены прекрасными фресками. Подземелье костёла с 1616 года является усыпальницей владельцев города - Радзивиллов. В костёльную ограду включена суровая башня Замковых ворот, от которой начинается дорога из города в замок.

Начало дворцовый комплекс, а иначе не назовёшь это огромное сооружение, было положено в 1583 году с закладки каменой цитадели на речке Уша и по своей мощи стал одним из совершенных в Великом княжестве Литовском. Как уже упоминалось, на протяжении нескольких столетий здание неоднократно перестраивалось и только в 18 веке магнатский дом-крепость превратился в изысканный дворец с роскошными интерьерами. В 19 веке окончилась династия несвижских владык, началась имущественная неразбериха. Дворец переходил из рук в руки и пришёл в упадок, пока не попал к законным наследникам "берлинской" линии Радзивиллов - Антонию Вильгельму и его жене Марии Дороте, урождённой маркизе де Кастеллян. Мария Кастеллян для Несвижа личность легендарная, именно она со всей энергией взялась за осуществление грандиозного плана обновления резиденции. Также при её деятельном участии вокруг замка был создан великолепный парк, представляющий собой пять разных по художественному решению ландшафтных композиций, плавно перетекающих одна в другую: Замковый, Старый, Японский, Новый или Марысин парки и Русский лес,прекрасная берёзовая роща. Общая площадь парка огромна - 100 га!

Несмотря на все испытания 20 века, две мировые войны, которые привели к утрате большинства сокровищ замка, в том числе знаменитой библиотеки, насчитывавшей 20 тысяч томов, он остаётся верным хранителем атмосферы былого. До сих пор он окутан многочисленными легендами, тайнами, разгадать которые не так-то просто. У Несвижского замка есть и собственный призрак – Черная Панна Барбара Радзивилл. Согласно легенде, она вышла замуж за Сигизмунда в тайне от польского королевского двора. По легенде, она появляется для того, чтобы предупредить о надвигающейся опасности. Так ее видели ночью перед пожаром в 2002 года.

С 2005 года архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов (таково официальное название) включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2009 году продолжались грандиозные по масштабу реставрационные работы, поэтому для экскурсий была открыта небольшая реконструированная часть, включающая несколько экспозиционных залов, а всего планируется ввести в эксплуатацию ещё 27. Хочу обратить внимание, что вся информация музея даётся на белорусском, польском и английском языках. Многим это будет трудновато, поэтому закажите экскурсию на русском языке.

И ещё. По личному опыту знаю, что лучше приехать в Несвиж минимум на два дня, конечно, если есть такая возможность. Мы были в городе всего 7 часов и к окончанию всей экскурсионной программы ноги просто отваливались, а ведь мы с сестрой побывали только в двух парках - больше осилить не смогли. Не знаю, доведётся ли побывать в Несвиже вновь и увидеть дворец во всей красе, но даже то, что удалось посмотреть, оставило неизгладимое впечатление. Я проиллюстрировала рассказ о поездке фотографиями строго по тесту, надеюсь они помогут получить представление о неповторимом и загадочном городе Несвиж.

Серия сообщений "Белоруссия":История, города, традиции, достопримечательности.Часть 1 - Могилёв. Буйничское поле.

Часть 2 - Могилёв. "Зелёный луг".

...

Часть 4 - Исторический проект Мир - Несвиж

Часть 5 - Мир города Мир

Часть 6 - "Несвиж" - национальный историко-культурный музей-заповедник

Часть 7 - Могилёв. Историческая справка.

Часть 8 - Двойная радуга над Могилёвом

|

Метки: история беларусь |

Мир города Мир |

Слово "мир" объёмно и вмещает в себя несколько значений: система мироздания как целое; все люди, весь свет; окружающее людей пространство; согласие; отсутствие войны; тишина, покой, умиротворение. А ещё, Мир - это городок в Гродненской области, самой западной части Беларуси. Огромный мир удивительным образом уместился в крохотном Мире. Существует несколько версий о происхождении названия, одна из них предполагает, что на этом месте в конце 12 века был заключён мирный договор между воюющими князьями Древней Руси, в ознаменовании сего события был построен первый деревянный храм во имя святителя Николая. Как бы там ни было, но название города определило его особую историю и уникальную спокойно-созидательную атмосферу. Даже на меня это место подействовало самым решительным образом, я мало записывала, а просто радовалась встрече с милым белорусским городком.

Первым и главным пунктом туристического маршрута в Мире, бесспорно, является замок, без преувеличения самый популярный объект внимания любознательных путешественников. Замок феодала – привычная деталь исторического и архитектурного ландшафта Беларуси к концу 16 столетия. «Страна замков», как называли её проезжающие по этим землям. В средние века на территории нынешней Беларуси располагались десятки рыцарских замков. Но, к сожалению, до наших дней сохранились лишь единицы. От некоторых остались поражающие воображение руины. Только два замка дают возможность увидеть воочию средневековые цитадели — Мирский и Несвижский замки.

Однако именно Мирский замок стал визитной карточкой Беларуси, его изображение тиражируется на многочисленных сувенирах, открытках, календарях, а также на 50 тысячной денежной купюре. Силуэт здания - восхитителен: грациозен, воздушен и пропорционален, думаю, благодаря почти квадратной форме, небольшому размеру и светлому цвету стен с бело-розовым оттенком. Раньше замок определили бы как укладистый, это самая точная характеристика. В 1490 году Мир перешёл к роду Ильиничей, представитель которого Юрий в числе первых белорусских феодалов приступил к строительству каменного замка в стиле старой готики для себя и своих потомков в 1506-1510 годах. Замок поставили на равнине, где протекал ручей и речка Миранка, но строительство Юрий Ильинич завершить не успел. После 1526 года его сыновья один за другим умирают, не оставив наследников. Младший из сыновей Феликс породнился с родом Радзивиллов, и только потомок этого союза Николай Кристофор Сиротка завершил строительство Мирского замка. С 1569 года Мирский замок вошел в состав владений рода Радзивиллов несвижской линии и принадлежал им до 1813 года.

Несмотря на мирное название, судьба замка не была простой. За годы своего существования Мирский замок не раз подвергался разорению. Войны часто опустошали эту землю, победители жгли и разрушали замки и города. Замок был сильно повреждён в русско-польскую войну 1655 года, в Северную войну 1706 года, при штурме замка войсками А.В.Суворова во время восстания Т.Костюшко. Самые большие разрушения принесла Отечественная война 1812 года. Стены замка - это настоящая летопись, хорошо видны разные слои кладки, так что по ним можно прочитать обо всех событиях, произошедших с ним.

Сменялись владельцы замка. В 1891 году замок перешел русским князьям Святополк-Мирским. (Кстати, созвучие названия замка и фамилии новых владельцев совершенно случайное.) В 1904 году рядом с замком была построена фамильная часовня-усыпальница последних владельцев замка Святополк-Мирскими в 1904 году, по проекту академика архитектуры Роберта Марфельда. В 1914 году в замке случился сильный пожар, после которого здание практически не восстанавливался. Последним владельцем замка до 1939 года был Михаил Святополк-Мирский. Во время II Мировой войны в замке на протяжении года существовало гетто. После освобождения этих районов от фашистов в замке стали селиться люди, которых война лишила крова. Многие беженцы жили тут и после войны — последний житель покинул Мирский замок в начале 60-х гг. К сожалению, эти жители, тоже поспособствовали разрушению замка: они разбирали то немногое, что осталось от бывшей обстановки замка.

После войны замок долгие годы стоял в руинах, и только в 1983 году было решено начать его реставрацию. В 1992 году в замке был открыт музей. В 2000 году Мирский замок включён в Список культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Сейчас посетители смогут увидеть жемчужину белорусской архитектуры во всей красе, а в августе 2009 года, когда мы с сестрой посетили Мир восстановительные работы шли полным ходом. Для посещения были открыты только двор, башня с подвалами узников, галерея и юго-западная башня.

День 7 августа был солнечным, но не жарким, двор был весь освещён. Мне запомнился колодец, чудом сохранившийся с 16 века, и я сфотографировала его со двора и с галереи. Печные трубы замка необыкновенные, их можно назвать «танцующие кирпичи», потому что уложены они по спирали. Не могу понять для чего это сделано, но трубы не останутся без внимания. Когда мы спускались в подвалы сторожевой башни, оказалось, что нас ведут в темницы. Я не смогла идти дальше и, пропустив остальных, вернулась назад, к солнцу. Ужасное место, всё пропитанное болью и страданием, вероятнее здесь надо искать начало многим загадкам замка. Следующий объект осмотра – юго-западная башня, на каждом её этаже размещена тематическая экспозиция: найденные элементы отделки, утварь, книги и т.д. Пришлось немного постоять, впускали группы по 20 человек, и надо было подождать, когда все выйдут. Когда мы вошли в башню, то поняли почему.

Подниматься пришлось по узкой винтовой лестнице с высокими и невероятно крутыми ступенями. Даже перила, установленные специально для посетителей в самых «опасных» местах, хоть как-то облегчали задачу. Это было скорее похоже на восхождение альпинистов, чем на привычный всем подъём на нужный этаж. Конечно, размещённые в залах башни экспозиции компенсировали трудности, но мы внутренне собирались, прежде чем подняться на следующий уровень. Меня привлекли печи: они старинные, с красивой кованой решёткой, но ещё хотелось понять, почему возникла необходимость сделать «закрученные» печные трубы, как подавались дрова или уголь. Система сложная и, по словам экскурсовода очень эффективная. И ещё, когда поднимитесь на верхний этаж, обязательно выгляните в окно, вид откроется восхитительный. Многие из нашей группы, в том числе и я, делали фотографии, высунувшись из окна. Экскурсия закончилась и нам предстоял обратный путь. Друзья мои, если подниматься было трудно, но спускаться – просто невозможно, я лично сползала. Невольно возникла мысль: как же по этим ступеням поднимались и спускались воины с вооружением и дамы в тяжёлых длинных платьях? Причём без поручней? Да, богатыри не мы!

Итак, вдохновлённые увиденным и счастливые, что спустились, мы вышли из Мирского замка. Мы пошли в город. Дороги и улицы в Беларуси отличаются почти стерильной чистотой, поэтому и идти по ним одно удовольствие. Наш путь лежал к Троицкой церкви.

В Мире возникла удивительное, органичное объединение людей разных конфессий: иудеев, православных, магометан. В городе обосновались торговцы и ремесленники, к 18 веку насчитывалось почти 60 профессий! Причём занятия местечкоцев определялись их национальной принадлежностью. Мирские кирмаши (ярмарки) были известны и очень популярны не только в Беларуси, но и далеко за её пределами – здесь можно было купить всё! Красочные торговые ряды, неповторимый колорит многонационального городка отмечен в исторических хрониках.

Мимо костёла св. Николая и трогательных, похожих на игрушечных, домиков, пересекая Рыночную площадь, подходим к храму. Мы зашли в церковь в не совсем «подходящее» время, здесь и ремонтные работы и уборка. Мы с сестрой замялись в притворе, не решаясь войти. И вдруг вновь ощутили присущий Миру дух любви и созидания. Служительница отложила швабру, подошла к нам и пригласила войти. Она рассказала нам об истории Троицкой церкви, почитаемых иконах, среди которых особо чтимый чудотворный образ Почаевской Божией Матери. В этой удивительной женщине было столько тепла, радости, внимания, любви к храму и всем входящим в него, что даже сейчас воспоминания согревают сердце.

Немного истории. В 16 столетии владельцем местечка становится князь Николай Радзивилл Чёрный и начинает приблизительно в 1533 году строительство нового каменного православного храма в честь Святой Троицы. Православие в то время процветало, при церкви появляется православное церковное братство, целью которого было просвещение местного населения и защита Православия от пропаганды католицизма и унии. Много бед пришлось пережить церкви и православным Мира. В 1839 году после Полоцкого униатского собора Мирская церковь становится православной и начинается перестройка и возведение иконостаса. В 1842 году устроен придел во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в котором хранился чудотворный образ Богоматери. В1865 году Мир пострадал от страшного пожара, почти уничтоживший Троицкую церковь. Иконостас и икона Богородицы чудом сохранились и были перенесены во вновь возведённый храм 25 мая 1875 года. 20-й век принёс в Мир новые испытания: Первая Мировая война, революция, гражданская война, польская интервенция, Великая Отечественная война. Чудотворный образ Почаевской иконы Божией Матери пропал, но в 1933 году в церкви появился её точный список. Эту икону заказал о. Владимир в благодарность за чудесное исцеление от смертельной болезни его супруги матушки Екатерины. Позднее по милости Божией от списка Почаевского образа исцелялись многие люди, таким образом, Мирский список стал чудотворным. С тех пор Почаевско – Мирская икона весьма почитаема и каждый год, начиная 1933 года, 5 августа в церковь стекается множество людей, чтобы увидеть и приложиться к иконе. Сейчас Почаевская икона Пресвятой Богородицы помещена в иконостасе прямо над царскими вратами и специальным механизмом спускается вниз в особо торжественные дни для всеобщего поклонения.

Радостные мы с сестрой вышли из храма. До отъезда ещё походили по городу, впитывая его умиротворяющую атмосферу, так сочетающуюся с тёплым солнечным днём. У нас остались не только фотографии и воспминнания, но и «частичка» Мира. Мы собрали семена роскошного растения с ярко розовыми цветами, вырастили рассаду и посадили около дома в Москве. Растения успешно перезимовали, подросли и мы надеемся, что они долго будут радовать всех и напоминать нам о славном городе Беларуси – Мире.

Серия сообщений "Белоруссия":История, города, традиции, достопримечательности.Часть 1 - Могилёв. Буйничское поле.

Часть 2 - Могилёв. "Зелёный луг".

Часть 3 - Полоцк

Часть 4 - Исторический проект Мир - Несвиж

Часть 5 - Мир города Мир

Часть 6 - "Несвиж" - национальный историко-культурный музей-заповедник

Часть 7 - Могилёв. Историческая справка.

Часть 8 - Двойная радуга над Могилёвом

|

Метки: история беларусь |

Исторический проект Мир - Несвиж |

История, сведения, новости о жемчужинах Беларуси - городах Мир и Несвиж.

Серия сообщений "Белоруссия":История, города, традиции, достопримечательности.Часть 1 - Могилёв. Буйничское поле.

Часть 2 - Могилёв. "Зелёный луг".

Часть 3 - Полоцк

Часть 4 - Исторический проект Мир - Несвиж

Часть 5 - Мир города Мир

Часть 6 - "Несвиж" - национальный историко-культурный музей-заповедник

Часть 7 - Могилёв. Историческая справка.

Часть 8 - Двойная радуга над Могилёвом

|

Метки: история беларусь |

Полоцк |

Древний город Руси - Полоцк расположен по обоим берегам реки Западная Двина и притока её Полоты, давшей традиционно название городу. Время основания Полоцка относится к глубокой древности и в этом отношении он не уступает ни Киеву, ни Новгороду. В летописи Нестора под 862 годом сказано: " Рюрик, раздая мужем своим грады...овому (даде) Полотск". Основателями Полоцка были славяне-кривичи, многочисленное, храброе и предприимчивое племя с берегов озера Ильмень, расселившееся по верховьям Днепра, Западной Двины и Волги и образовавшее впоследствии древнее Полоцкое княжество со стольным городом Полоцком. Первые полоцкие князья были варяги, из них известен полоцкий князь Рогволд. Новгородский князь Владимир (затем киевский) обиженный полоцким князем Рогволдом, в 980 году пошёл на него войной, разбив его, овладел Полоцком и посадил в нём своего посадника. Рогволд и оба его сына погибли в жестокой сече, а дочь Рогволда - красавица Рогнеда - сделалась женой князя Владимира. По принятии христианской веры, Владимир, раздавая уделы своим сыновьям и заповедуя им "учити и крестити людей и церкви ставити", по свидетельству Густинской летописи, отдал Полоцк в удел сыну от Рогнеды - Изяславу. Ко времени Изяслава относится построение в Полоцке первого христианского храма во имя св. Софии Премудрости Божией.

Древний город Руси - Полоцк расположен по обоим берегам реки Западная Двина и притока её Полоты, давшей традиционно название городу. Время основания Полоцка относится к глубокой древности и в этом отношении он не уступает ни Киеву, ни Новгороду. В летописи Нестора под 862 годом сказано: " Рюрик, раздая мужем своим грады...овому (даде) Полотск". Основателями Полоцка были славяне-кривичи, многочисленное, храброе и предприимчивое племя с берегов озера Ильмень, расселившееся по верховьям Днепра, Западной Двины и Волги и образовавшее впоследствии древнее Полоцкое княжество со стольным городом Полоцком. Первые полоцкие князья были варяги, из них известен полоцкий князь Рогволд. Новгородский князь Владимир (затем киевский) обиженный полоцким князем Рогволдом, в 980 году пошёл на него войной, разбив его, овладел Полоцком и посадил в нём своего посадника. Рогволд и оба его сына погибли в жестокой сече, а дочь Рогволда - красавица Рогнеда - сделалась женой князя Владимира. По принятии христианской веры, Владимир, раздавая уделы своим сыновьям и заповедуя им "учити и крестити людей и церкви ставити", по свидетельству Густинской летописи, отдал Полоцк в удел сыну от Рогнеды - Изяславу. Ко времени Изяслава относится построение в Полоцке первого христианского храма во имя св. Софии Премудрости Божией.

Самостоятельное существование Полоцкого княжества, начавшееся с Изяслава (988г.), продолжалось до середины XIII века. Потомки Изяслава, князья полоцкие, вели между собой и с объединяющим влиянием киевских князей бесконечные распри, чем воспользовались литовские князья и подчинили Полоцкое княжество своей власти. Соединившись с Литвою в середине XIII века в Русско-Литовское государство, бывшее Полоцкое княжество вместе с Литвой попало под влияние Польши при литовском князе Ягайле в конце XIV века. Полоцк находился во владении Польши до её первого раздела в 1772 году при императрице Екатерине II, которая причислила город Полоцк к Псковской губернии. В 1777 году Полоцк получил статус губернского города вновь образованной Полоцкой губернии. В 1778 году Полоцкая губерния переименована в наместничество, а в 1796 году Полоцк становится уездным городом Белорусской губернии, объединивший нынешние Витебскую и Могилёвскую губернии, а в 1802 году назначен уездным городом образованной Витебской губернии.

С 1924 года Полоцк входит в состав Белорусской ССР, а с 1991 года — в состав независимой Республики Беларусь.

Главной святыней Полоцка, имеющее большое значение для вселенского православия, является Спасо-Евфросиниевский монастырь, основанный преподобной Евфросинией Полоцкой. Прп. Евфросиния, в миру Предислава, дочь полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича родилась не ранее 11011 года, скончалась 23 или 25 мая 1173 года.

Около 1125 года ею был основан в Полоцке женский монастырь. Позже, неподалёку от Спасского монастыря, преподобная Евфросиния устроила мужскую обитель при церкви Святой Богородицы. Её стараниями в монастырях были созданы школы, библиотеки, скриптории (переплётные мастерские). По заказу преподобной построена Спасо-Преображенская церковь в середине XII века и создан в 1161 году мастером-ювелиром Лазарем Богшей напрестольный крест-ковчег, уникальная святыня и произведение декоративно-прикладного искусства Древней Руси, называемый сейчас крестом Евфросинии Полоцкой. Из Византии, по просьбе св. Евфросинии, в Полоцк была передана одна из трёх икон Пресвятой Богородицы - Ефесская, написанная по преданию евангелистом Лукой. В преклонном возрасте игумения Евфросиния совершила паломничество в Иерусалим, где и скончалась. Она была погребена в обители прп. Феодосия Великого близ Иерусалима. Осенью 1187 года, когда городом овладел султан Саладин, нетленные останки полоцкой игумении были перенесены в Киево-Печерскую Лавру и положены в дальних Феодосиевых пещерах. По преданию, возвращению мощей преподобной Евфросинии в Полоцк помешали распри киевских и полоцких князей. Впервые мысль о необходимости перенесения святых мощей Евфросинии в основанный ею монастырь высказал архиепископ Могилевский Гавриил в 1832 году. С это ходатайством полоцкая паства обращалась в Священный Синод в 1840, 1852, 1858 годах и только в 29 января 1910 году император Николай II утверждает "Порядок торжественного перенесения святых мощей преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой, из Киево-Печерской Успенской Лавры в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь". В торжествах принимали активное участие высокопоставленные особы: великая княгиня Елизавета Феодоровна, великий князь Константин Константинович с сыновьями Олегом и Игорем Константиновичами, королева Греции Ольга Константиновна, митрополит Киевский и Галицкий Флавиан с духовенством, архиепископ Волынский Антоний и многие другие.

Фотографии Полоцка сделаны 8 августа 2009 года во время экскурсионной поездки.

Серия сообщений "Белоруссия":История, города, традиции, достопримечательности.Часть 1 - Могилёв. Буйничское поле.

Часть 2 - Могилёв. "Зелёный луг".

Часть 3 - Полоцк

Часть 4 - Исторический проект Мир - Несвиж

Часть 5 - Мир города Мир

Часть 6 - "Несвиж" - национальный историко-культурный музей-заповедник

Часть 7 - Могилёв. Историческая справка.

Часть 8 - Двойная радуга над Могилёвом

|

Метки: история |

Купель православия |

Таврида - уникальное место, поражающее красивыми пейзажами и ласковым морем. Этот полуостров знаменит богатым историческим прошлым и многочисленными святынями православия.

Таврида - уникальное место, поражающее красивыми пейзажами и ласковым морем. Этот полуостров знаменит богатым историческим прошлым и многочисленными святынями православия.

Земля Тавриды освящена христианским учением в I веке, именной ей Создатель отвёл важную роль в распространении христианства - приняв в себя зёрна веры, взрастив их, священная земля Тавриды передала их дальше на Русь, а оттуда другим народам.

Первым благую весть принёс сюда святой апостол Андрей Первозванный. Корабль доставил святого Андрея в Боспор (нынешняя Керчь), оттуда он отправился проповедовать в Феодосию, "город многолюдный и образованный", а затем по Южному берегу пошёл в Херсонес. Но религиозная обстановка изменилась не сразу, долгое время Таврида была местом ссылки государственных преступников Римской империи. В 94 году в Херсонес за свою проповедническую деятельность был сослан третий епископ Рима святитель Климент.

С великими трудностями столкнулись семь епископов присланные в Херсонес для проповеди Христа в начале IV века - Василий, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитан. Все они, за исключением Капитона, были убиты язычниками. И всё таки, живое слово благодати принесло плоды, христианство постепенно распространялось по таврической земле, привлекая и бедных, и богатых, и могущественных, и слабых, страдания и подвиги мучеников укрепляли веру других. В 314 году произошёл переворот: христианство было признано государственной религией Византии. Это обстоятельство отразилось и на жизни христиан Таврики - теперь они перестали подвергаться гонениям и могли свободно исповедывать свою веру. На Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году присутствовал епископ Боспора Кадм, его подпись стоит под постановлением Собора. В IV веке в Тавриде создаются две самостоятельные епархии: Херсонесская и Боспорская, которые подчиняются сначала Иерусалимскому патриарху, а с V века - Константинополю. Позже, в VIII веке образуются Готская и Сугдейская епархии, а с IX века Фулльская.

В VIII веке в Византии началось иконоборческое движение, уничтожали иконы, росписи в церквах, конфисковывались земли и имущество монастырей. Монахи стали переселяться на окраины империи, в числе и в Таврику, где основывали монастыри: Качи-Кальон, Шулдан, Челтер, Успенский и другие. Появились свои лидеры в борьбе за почитание икон - святители Иоанн Готский и Стефан Сурожский. Иконопочитание было восстановлено в 787 году в Никее на Седьмом Вселенском Соборе.

Спустя немногим более ста лет Херсонесу предстояло сыграть важнейшую роль в распространении христианства на Руси, ставшей впоследствии оплотом православия. Здесь принял Святое Крещение киевский князь Владимир. В X веке христианство становится основной религией на полуострове, распространяется по всем прибрежным и горным районам.

Серия сообщений "Море":Бескрайний, прекрасный и загадочный мир, источник жизни на земле.Часть 1 - Красота волны

Часть 2 - Морское царство Снежной Королевы

...

Часть 7 - Художник-маринист В.И.Шиляев

Часть 8 - Лошади, море, любовь...

Часть 9 - Купель православия

Часть 10 - Радуга подводного мира

Часть 11 - Музей морских раковин в Таиланде

...

Часть 23 - Песни Чёрного моря

Часть 24 - Русалки

Часть 25 - Открытки с морским пейзажем

|

Метки: море история |

Одежда донских казачек |

Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанной их руками, созданное их талантами. Народный костюм – это память, традиции, быт, история, мировоззрение определенного народа.

Велико и разнообразно культурное наследие казачества, накопленное веками, но время, особенно лихолетье 20-го века не пощадило многого, традиционная казачья одежда почти исчезла из повседневной жизни. Отдельные детали гардероба, продиктованные условиями быта, все же сохраняются. Женщины во время работы по-особому в разных районах Дона повязывают платки, мужчины зимой ходят в тулупах, белых шерстяных носках, которые заправляют в брюки, а всю легкую обувь называют «чириками».

Национальный костюм донских казаков уникален, не похож на костюм великороссов. Донцы всегда выделялись своим внешним видом, своеобразный облик донской казачьей одежды складывался веками, и казаки ревностно относились к своей самостоятельности. На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленные с азиатской роскошью серебром и золотом. С образцами настоящей казачьей одежды можно познакомиться в этнографических музеях, экспозиции которых позволяют судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками народных мастеров. Фольклорные коллективы использовали в качестве «народного» костюма военную форму и женскую «двойку» - длинную юбку и блузки с баской, сшитых зачастую из дешёвых синтетических тканей. В последние годы, когда движение возрождения казачества стало развиваться, всё больше коллективов стало обращаться к старинным образцам казачьего костюма.

Вообще казаки любили блеснуть необыкновенной пышностью в одежде. Из материалов использовались бязь, киндяк, кумач, сафьян, настафиль (особого рода сукно яркой окраски). Более дорогой считалась настафиль ярко малинового (червчатый), жёлтого и синего (тмосинь), а голубого и зелёного цветов более дешёвой.

В одежде донских казаков в особенности отразилась их древняя связь со степными племенами и народами. Штаны, изобретенные еще скифами, являются важным элементом казачьего костюма. Без них невозможна жизнь конника. «За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары — в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках». Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше — скифов. Значительно эта связь стала проявляться со времени татаро-монгольского нашествия, а затем в период оживленной торговли с Востоком: мужские шаровары с широким шагом и способ ношения рубахи, заправленной с них; причёска с оселедцом, названия «клобук» для головного убора и «епанча» для верхней одежды, встречаемые в ранних письменных источниках.

Донские казаки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на существенных различиях в хозяйственном укладе, быту, в материальной культуре, в том числе и в одежде. Традиционный костюм донского казачества формировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования. И все-таки восточный тюркский элемент играл при этом весьма важную роль.

Мне, как женщине, в большей степени интересна одежда донских казачек. Это огромный и разнообразный мир и для подробного описания всех деталей потребуются тома. Поэтому мы лишь познакомимся с характерными для донских казачек видами одежды.

Пока мужчины занимались военной службой, все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали те костюмы, которые могли им доставить радость и удобство.

Серия сообщений "Донские казаки":Статьи, притчи, воспоминание, фотографии, традиции, рецепты, словом всё, что касается истории моих предков.Часть 1 - Песня о славном сыне Дона - генерале Бакланове.

Часть 2 - Казачья песня "Как донские казаки"

...

Часть 14 - Пьер Пахомов

Часть 15 - Казачество, возвращение домой

Часть 16 - Одежда донских казачек

Часть 17 - Конь в казачьей культуре

Часть 18 - "Не для меня"

Часть 19 - Пьер Пахомов - "последний русский джигит"

Часть 20 - Казачья песня "Со балтийского со взморья"

|

Метки: донцы народный костюм |

Процитировано 16 раз

Понравилось: 5 пользователям