-Рубрики

- Синематограф (142)

- Актеры (42)

- Средиземье (16)

- Сериалы (14)

- Режиссеры (12)

- Киногерои (9)

- Постеры (9)

- Квентин Тарантино (7)

- Тим Бертон (4)

- Экранизации (1)

- Кино о вампирах (1)

- История (131)

- История России (38)

- История Британии (32)

- Средневековье (26)

- История Франции (11)

- История вещей (8)

- История инквизиции (8)

- История Америки (7)

- История Германии (5)

- История автомобилей (3)

- История Ирландии (2)

- История Древнего Рима (2)

- Археология (1)

- Изобразительное искусство (112)

- Портреты (45)

- Иллюстрации (21)

- Живопись (13)

- Открытки (11)

- Графика (8)

- Игральные карты (4)

- Журнальные обложки (4)

- Художники (4)

- Скульптура (3)

- Анимализм (3)

- Жанровое (2)

- ФотоАрт (100)

- Фотоподборки (43)

- Проект Е. Рождественской (24)

- Архивы журнала Life (17)

- Люди (78)

- Города и страны (67)

- Россия (21)

- Разное (11)

- Франция (8)

- Америка (8)

- Англия (8)

- Германия (5)

- Италия (1)

- Чехия (1)

- Япония (1)

- Австрия (1)

- Португалия (1)

- Польша (1)

- Забавное (40)

- Сделано руками (36)

- Литературные мотивы (18)

- Разное (16)

- Мифологические мотивы (13)

- Готика (8)

- Вампиры (8)

- Немного странное (5)

- Сказки (5)

- Музыкальные мотивы (3)

- Гарри Поттер (2)

- Песнь Льда и Огня (2)

- Игрушки (1)

- Это интересно (30)

- Книжная полка (29)

- Искусство войны (24)

- Танки (6)

- Холодное оружие (4)

- Войска (4)

- Гражданская война в США 1861 - 1865 (3)

- Вторая мировая война (1)

- Артиллерия (1)

- Реклама (21)

- Сигареты (14)

- Прочее (3)

- Машины (2)

- Напитки (1)

- Музыкальное (21)

- Nox Arcana (3)

- Metallica (2)

- Классика (2)

- Rammstein (1)

- Black Sabbath / Ozzy Osbourne (1)

- Мюзиклы (1)

- Танец (1)

- Блюз (1)

- Общество (20)

- Катастрофы (19)

- Деньги (11)

- Архитектура (6)

- Замки (8)

- Храмы и церкви (8)

- Монастыри (4)

- Государственные и правительственные строения (3)

- Башни (3)

- Дворцы (3)

- Сады и Парки (3)

- Крепости (2)

- Небоскребы (2)

- Странные дома (2)

- Гостиницы и отели (1)

- Мосты (1)

- Дома, особняки, усадьбы (1)

- Коллекционирование (5)

- Куклы (4)

- Субкультуры (4)

- Обзоры (3)

- Теле-еле-видение (3)

- Самые громкие преступления (3)

- Животный мир (3)

- Мифология (3)

- Загадки и тайны (1)

- Мафия бессмертна (0)

- Оружие (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Рыцарская культура Средневековья |

Рыцарская культура Средневековья

Образ средневековья часто ассоциируется с колоритной фигурой вооруженного рыцаря в доспехах. Рыцари - профессиональные воины - представляли собой корпорацию, членов которой объединяли способ жизни, морально-этические ценности, личные идеалы. Рыцарская культура складывается в феодальной среде. Сама стан феодалов был неоднородным. Немногочисленную элиту феодального класса создавали самые большие землевладельцы - носители громких титулов. Эти самые благородные, с самой большой родословной рыцари стояли во главе своих дружин, иногда настоящих армий.

Рыцари ниже по рангу служили в этих дружинах со своими отрядами, появляясь по первому зову хозяина. На нижних уровнях рыцарской иерархии стояли безземельные рыцари, все имущество которых содержалось в военной выучке и оружии. Много кто из них путешествовал, примыкая к отрядам тех или иных командиров, становясь наемником, а нередко и просто промышлял разбоем

Военное дело было прерогативой феодалов, и они делали все, чтобы максимально не допустить участия в битвах "грубых мужиков". Часто запрещалось ношение оружия и верховая езда "базарным торговцам, крестьянам, ремесленникам и чиновникам". Бывали случаи, когда рыцари отказывались брать участие в битвах вместе с простолюдинами и вообще с пехотой.

Согласно с распространением в рыцарской среде представлений, настоящий рыцарь должен был происходить из знатного рода. Уважающий себя рыцарь ссылался для подтверждения своего благородного происхождения на ветвистое генеалогическое древо, имел фамильный герб и родовой девиз. Принадлежность к стану передавалась по наследству, в редких случаях в рыцари посвящали за особенные военные подвиги. Суровость правил стала нарушаться с развитием городов - эти привилегии стали все чаще покупаться.

В разных странах существовали похожие системы воспитания рыцарей. Мальчика учили верховой езде, владению оружием - прежде всего мечем и пикой, а так же борьбе и плаванию. Он становился пажом, потом оруженосцем при рыцаре. Только после этого юноша удостаивался чести пройти через обряд посвящения в рыцари. Существовала и специальная литература, посвященная рыцарским "искусствам". Будущего рыцаря учили, кроме другого, и приемам охоты. Охота считалась вторым после войны занятием, достойным рыцаря.

У рыцарей вырабатывался особенный тип психологии. Идеальный рыцарь обязывался иметь множество достоинств. Он должен быть внешне красивым и привлекательным. Поэтому специальное внимание уделялось одежде, украшению, телосложению. Доспехи и конская сбруя, особенно парадные, были настоящими произведениями искусства. От рыцаря требовалась физическая сила, иначе он просто не смог бы носить доспехи, который весил до 60-80 кг. Доспехи начинаю терять свою роль только с изобретением огнестрельного оружия.

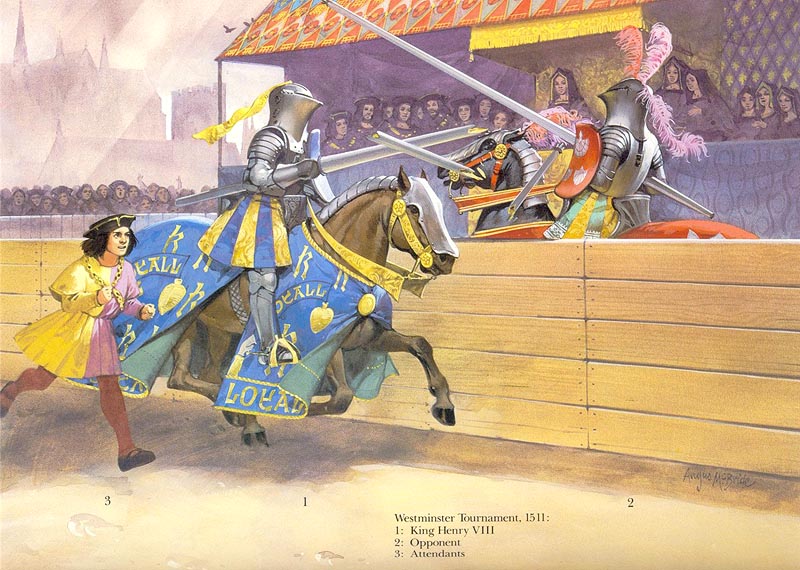

От рыцаря ожидалось, что он будет постоянно заботиться о своей славе. Свою доблесть нужно было все время подтверждать, и много рыцарей находились в постоянном поиске новых возможностей для этого. "Если здесь война, я здесь остаюсь", - говорил рыцарь в одной из баллад поэтессы Марии Французской. Ничего необычного не было в том, чтобы померяться силой с незнакомым соперником, если тот хоть чем-нибудь вызвал недовольство. Организовывались специальные рыцарские турниры. В 11-13 ст. выработались правила рыцарских дуэлей.

Так, их участники должны были пользоваться одинаковым оружием. Чаще всего сначала соперники мчались один на другого с копьем наперевес. Если копья ломались, брались за мечи, потом за булаву. Турнирное оружие было тупым, и рыцари старались только выбить соперника из седла. При проведении турнира после множества индивидуальных поединков, которые могли продолжаться несколько дней, устраивали главное состязание - имитацию битвы двух отрядов. Рыцарские поединки стали составляющей частью битв в бесконечных феодальных войнах. Такой поединок происходил перед боем, единоборство завершалось смертью одного из рыцарей. Если поединок не проводился, то считалось, что бой начат "не по правилам".

Среди рыцарей была развита становая солидарность. История знает немало примеров истинно рыцарского поведения. Во время войны между франками и сарацинами один из лучших рыцарей Карла Великого по имени Ожье вызвал на бой рыцаря сарацин. Когда же Ожье хитростью взяли в плен, его противник, не одобряя таких приемов, сам сдался франкам, чтобы те могли поменять его на Ожье. Во время одной из битв в ходе крестовых походов Ричард Львиное Сердце оказался без коня. Его соперник Сайф-ад-Дин послал ему двух боевых коней. В том же году Ричард посвятил своего соперника в рыцари.

Высшим проявлением рыцарской любви к войне, агрессивного желания феодалов к захвату новых земель, поддержанным католической церковью, стали крестовые походы на Восток под флагом защиты христиан и христианских святынь от мусульман. В 1096 году произошел первый из них, а в 1270 - последний. Во время их проведения возникают особенные военно-религиозные организации - рыцарские ордены. В 1113 году был основан орден иоаннитов, или госпитальеров. В Иерусалиме, вблизи храма находился центр ордена тамплиеров, или храмовников. Управлял орденом великий магистр, покорявшийся лично Папе римскому.

Вступая в орден, рыцари давали клятвы послушания и смирения. Они носили монашеские плащи поверх рыцарских лат. В агрессии против славянских народов главную роль сыграл Тевтонский орден.

Рыцарский кодекс нашел отображение в рыцарской литературе. Её вершиной считается светская лирическая поэзия трубадуров на народном языке, возникшем на юге Франции. Они создают культ Прекрасной Дамы, служа которой, рыцарь должен придерживаться правил "куртуазии". "Куртуазия", кроме военной доблести, требовала умения вести себя в светском обществе, поддерживать разговор, петь. Был разработан особенный ритуал женихания к девушкам. Даже в любовной лирике, в описании чувств рыцаря к госпоже чаще всего используется характерная становая терминология: присяга, служение, дар, сеньор, вассал.

Во всей Европе развивается и жанр рыцарского романа. Для его сюжета были обязательными идеальная "рыцарская" любовь, военные подвиги во имя личной славы, опасные приключения. Романы широко отображали быт и черты своего времени. В то же время в них уже заметен интерес к отдельной людской личности. Наиболее популярные сюжеты - о рыцарях "Круглого стола", о легендарном короле бриттов Артуре, рыцаре Ланселоте, Тристане и Изольде. Много в чем благодаря литературе в нашем сознании до сих пор живет романтический образ благородного средневекового рыцаря.

Рыцарство как военное и землевладельческое сословие возникло у франков в связи с переходом в VIII веке от народного пешего войска к конному войску вассалов. Подвергшись воздействию церкви и поэзии, оно выработало нравственный и эстетический идеал воина, а в эпоху Крестовых походов, под влиянием возникших тогда духовно-рыцарских орденов, замкнулось в наследственную аристократию. Усиление государственной власти, перевес пехоты над конницей, изобретение огнестрельного оружия и создание постоянного войска к концу средних веков превратили феодальное рыцарство в политическое сословие нетитулованной знати.

Экспонат Национального исторического музея Республики Беларусь

Прообразом рыцарей в определённой степени является сословие эквитов (всадников) в Древнем Риме. Однако, принципиальная смена способов ведения войны и организации общественных отношений в Европе связана с падением Римской империи под напором кочевников с востока в ходе Великого переселения народов в IV—VII веках. Тяжелое вооружение сарматской конницы и длинный прямой меч из сварной стали гуннского типа являются очевидными прототипами вооружения средневековых рыцарей Европы.

Поскольку именно кочевники (прежде всего сарматы и остготы) составили господствующий слой общества после распада союза под руководством гуннов, первоисточник отличий европейской рыцарской культуры Средневековья от культуры античности логично усматривать в кочевой культуре пришельцев. Однако, ввиду их относительной малочисленности, потребовались века на распространение её влияния в ходе синтеза с местной основой.

.jpg)

У франков, в вооруженных силах которых ещё в VII веке преобладало пешее войско свободных, конницу составляли дружинники короля (антрустионы). Рыцарство проявило себя во Франкском государстве в первую очередь во время нападения арабов, которые вместе с перешедшими на их сторону христианскими комитатами Иберийского полуострова проникли и в Галлию. В Галлии свободным крестьянам было не под силу нести конную службу в отдалённых походах, и Каролингам для создания конницы пришлось опираться на сеньорат (на господ).

Потребность во всадниках вызвала при Карле Мартелле и его сыновьях раздачу церковных земель на условиях прекария. Карл Мартелл раздавал церковные земли своим дружинникам (газиндам) и требовал от них конной службы. Затем на тех же условиях стали раздаваться и коронные земли, как бенефиции. С VIII века для состояния газиндов появляется имя вассов, вассалов.

Свободный, но, по недостатку собственности, неспособный к несению конной службы человек мог, как вассал, получить бенефиции или, как поселенец (Hintersasse) — участок оброчной земли. Наделение оброчной землей преследовало хозяйственные цели, раздача бенефиций — военные. В вассальные отношения становились отчасти свободные люди, отчасти несвободные. Свободный становился вассалом путём коммендации (manibus iunctis se tradit) и приносил своему сеньору присягу на верность (per sacramentum fidelitas promittitur).

В конце VIII века присяга на верность требуется и от несвободных (servi), которые получали бенефиции или должности (ministeria) или становились вассалами. Карл Великий ещё применял в своих войнах пехоту; Людовик I и Карл II собирали в поход только конницу.

Рыцарская конница в битве при Гастингсе

В 865 году от владельца 12 гуф земли требовалась кольчуга или чешуйчатый панцирь, то есть принадлежности тяжёлой конницы; лёгкая конница должна была являться с копьем, щитом, мечом и луком. Везде ниже панцирных рыцарей свободного состояния (milites) стояли легковооружённые всадники, несвободные по происхождению (vavassores, caballarii).

Из оброчного населения можно было подняться в министериалы, получив должность при дворе сеньора, нести службу легковооружённого всадника, а затем, заслужив соответствующий бенефиций, перейти в тяжёлую конницу и стать рыцарем. Таким путём из среды несвободных выделился привилегированный класс дворовых слуг (vassi, servi ministeriales, pueri) при богатых феодалах. С развитием ленной системы министериалы получали лены и привлекались к рыцарской службе.

Рыцари на марше (фрагмент алтаря собора Св. Бавона в Генте, расписанного Яном ван Эйком, до 1426—1432)

В Германии министериалы с XI века составляют особое сословие динстманнов (Dienstmannen), стоявшее выше горожан и свободного сельского населения, тотчас позади свободных рыцарей. Признаком их несвободного состояния являлась невозможность бросить службу по желанию.

Преимущества сословия министериалов побуждали свободных, а с середины XII века — даже знатных добровольно подчиняться сеньорам на правах министериалов. Это повышало положение класса в общественном мнении. Первое место среди министериалов принадлежало динстманнам короля и духовных князей (Reichsdienstmannen); далее шли министериалы светских князей. Прелаты, не равные князьям, и свободные феодалы-не князья держали если и не динстманнов, то все-таки несвободных рыцарей, стоявших ниже министериалов.

В южной и западной Германии такие milites (eigene Ritter) встречались даже на службе у тех же динстманнов. В Австрии и Штирии герцогским динстманнам удалось во второй половине XIII века сравняться с местной знатью (они стали Dienstherren); их место, как динстманны, заняли несвободные рыцари (Eigenmannen). В северной Германии, где князья раздавали лены преимущественно динстманнам, знать с половины XII века стала массами переходить в министериалы. Право появляться в графском суде и быть шеффенами с середины XIII века везде признано за динстманнами.

В XIV веке совершенно забыто их несвободное происхождение, память о котором до XV века сохранилась для eigene Ritter. В XII веке рыцари свободные и рыцари-министериалы различались как ordo equestris maior et minor. Переход новых слоев несвободных классов или свободного, но не военного населения в рыцарство был задержан в середине XII века; с Гогенштауфенов немецкое рыцарство замыкается в наследственное сословие. Постановление Фридриха I от 1156 года (Constitutio de расе tenenda) запрещало крестьянам носить копье и меч; даже купец не смеет опоясываться мечом, а должен привязывать его к седлу.

Эта конституция ввела и понятие о рыцарском происхождении (Ritterbürtigkeit); miles (всадник) имеет право на поединок, если может доказать своё рыцарское происхождение (quod antiquitus cum parentibus suis natione legitimus miles existat). По «Саксонскому зерцалу», у истинного рыцаря (von ridderes art) уже отец и дед должны были быть рыцарями. Другая конституция Фридриха I (Constitutio contra incendiarios, 1187—88 годы) запрещала сыновьям священников, диаконов и крестьян опоясываться мечом по-рыцарски.

Во Франции знатными людьми считались собственники знатных земель, то есть феодов (fief-terre); вторым признаком знатности сделалось допущение к посвящению в рыцари. Хотя простые люди и попадали иногда в рыцари, но преобладающим правилом было, что в рыцари посвящался владелец лена.

Наделённые ленами министериалы, то есть люди несвободных состояний (sergent fieffé, serviens), приравнивались к вавассорам, то есть к низшей знати. Пока владение феодом было главным признаком знатности, горожане и даже крестьяне могли приобретать её простой покупкой ленов. В конце XIII века покупка феодов незнатными людьми была затруднена тяжёлым побором (droit de franc-fief), но в это время в знать можно было попадать и по пожалованию (lettre d’anoblissement) суверена; право пожалования в знати стало привилегией короля.

В Англии право посвящать в рыцари (knight) рано стало прерогативой короны. Генрих III и Эдуард I требовали обязательного посвящения в рыцари от любого ленника, владевшего ежегодным доходом с земли не ниже 20 фунтов. Факт владения цензом взял верх над происхождением лица.

Влияние церкви на военное сословие шло сначала через присягу на верность, затем через присягу земскому или Божьему миру, наконец — через обряд освящения оружия перед вручением его воину при достижении зрелости. «Верность» включает в себя исполнение христианского долга служить Богу, соблюдение государева мира по отношению к церквам, вдовам, сиротам, обязанность блюсти справедливость и т. п. Земский и Божий мир (treuga и pax), скрепляемый присягой, устанавливается государями и соборами. Pax охраняет от насилий все невоенное население — клириков, женщин, купцов, крестьян; treuga ограничивает распри между самими рыцарями.

Акколада (церемония)

Уже во времена Тацита вручение оружия молодому германцу в присутствии народного собрания означало признание его совершеннолетним; оружие вручал кто-либо из вождей племени, или отец, или родственник юноши. Карл Великий в 791 г. торжественно опоясал мечом своего 13-летнего сына Людовика, а Людовик, в 838 г. — своего 15-летнего сына Карла. Этот германский обычай лег в основание средневекового посвящения в рыцари, как в члены военного сословия, но был прикрыт римским термином; возведение в рыцари в средневековых латинских текстах обозначалось словами «надеть воинский пояс» (лат. cingulum militare).

Рыцарем долгое время мог быть сделан каждый. Сначала рыцарство давалось, по германской традиции, в 12, 15, 19 лет, но в XIII веке заметно стремление отодвинуть его к совершеннолетию, то есть к 21-му году. Посвящение чаще всего совершалось в праздники Рождества, Пасхи, Вознесения, Пятидесятницы; отсюда вытек обычай «ночной стражи» накануне посвящения (veillée des armes). Каждый рыцарь мог посвящать в рыцари, но чаще всего это делали родственники посвящаемого; сеньоры, короли и императоры стремились утвердить это право исключительно за собой.

В XI—XII вв. к германскому обычаю вручения оружия прибавились сначала только обряд подвязывания золотых шпор, облачение кольчуги и каски, ванна перед облачением; colée, то есть удар ладонью по шее, вошёл в употребление позднее. К концу обряда рыцарь вспрыгивал, не касаясь стремени, на лошадь, скакал галопом и ударом копья поражал манекены (quintaine), утверждённые на столбах. Иногда сами рыцари обращались за освящением оружия к церкви; таким образом стало проникать в обряд христианское начало.

Идеализированное изображение средневекового рыцаря: Гартман фон Ауэ

Под влиянием церкви германский военный обряд становится сначала религиозным, когда церковь только благословляла меч (bénir l’epée, в XII в.), а затем и прямо литургическим, когда церковь сама опоясывает рыцаря мечом (ceindre l’epée, в XIII в.). В древних епископских обрядниках различают Benedictio ensis et armorum (благословение оружия) от Benedictio novi militis (посвящение рыцаря). Древнейшие следы посвящения рыцаря церковью найдены в римской рукописи начала XI в., но затем до XIII в. нет следов Benedictio novi militis; можно думать, что этот обряд возник в Риме и распространился оттуда.

Гербовые наплечники-погоны ailettes, носившиеся рыцарями до появления настоящих металлических наплечников, в связи с тем что они, как и тогдашние щиты, были сделаны из дерева и кожи, носились в основном на турнирах и парадах, в отличие от настоящих погон служили лишь для ношения гербов

Удар при посвящении в рыцари впервые упоминается в начале XIII века у Ламберта Ардрского (Lambertus Ardensis), в истории графов де Гинь и д’Ардре. Алапа проникла и в церковный обряд Benedictio novi militis. По епископскому обряднику Гильома Дюран, епископ, после обедни, приступает к благословению меча, который обнаженным лежит на жертвеннике; затем епископ берет его и влагает в правую руку будущему рыцарю; наконец, вложив меч в ножны, опоясывает посвященного, со словами: «Accingere gladio tuo super femur etc.» (да будут препоясаны чресла твои мечом); братски целует нового рыцаря и даёт alapa, в виде лёгкого прикосновения рукой; старые рыцари привязывают новому шпоры; все оканчивается вручением знамени.

Рыцарский удар распространялся во Франции с севера. Современники видели в нём испытание смирения. Для несвободных всадников принятие в рыцари было равносильно освобождению, а потому, вероятно, именно при их посвящении и появляется впервые colée — удар, который надо в таком случае сопоставить с римской формой освобождения per vindictam, сохранявшейся до VIII в. (формула отпуска раба на волю в церкви составлена по формуле освобождения per vindictam; в англо-норманнском праве встречается освобождение в народном собрании графства, путём вручения оружия).

… и Ульрих фон Лихтенштейн (Codex Manesse)

В Германии древний обряд при посвящении в рыцари знает только опоясывание мечом при совершеннолетии (Schwertleite); существование «удара» (Ritterschlag) до XIV в. не доказано. Граф Вильгельм Голландский не был ещё посвящен в рыцари, когда в 1247 г. его избрали римским королём.

У Иоганна Беки (около 1350 г.) сохранилось описание его посвящения в рыцари путём удара. Рыцарь должен быть «m. i. l. e. s.», то есть magnanimus (великодушный), ingenuus (свободорожденный), largifluus (щедрый), egregius (доблестный), strenuus (воинственный). Рыцарской присягой (votum professionis) требуется, между прочим: ежедневно слушать обедню, подвергать жизнь опасности за католическую веру, охранять церкви и духовенство от грабителей, охранять вдов и сирот, избегать несправедливой среды и нечистого заработка, для спасения невинного идти на поединок, посещать турниры только ради воинских упражнений, почтительно служить императору в мирских делах, не отчуждать имперских ленов, жить безупречно перед Господом и людьми.

Распространение в Германии colée (удара) могло быть связано с французским влиянием при Карле IV. Рыцарский удар теперь получал тот, кто уже раньше владел оружием, тогда как в старые времена вручение оружия при совершеннолетии и посвящение в рыцари всегда совпадали. Простое вручение оружия осталось обязательным для каждого воина; торжественное освящение меча, золотые шпоры и «удар» стали признаком принятия воина в рыцарский орден.

Молодой человек, получивший оружие, становится оруженосцем (scutarius, Knappe, Knecht, armiger, écyyer). Но так как рыцарство в социальном отношении замкнулось в высший слой военной знати, то из «оруженосцев» попадают в рыцари только сыновья рыцарей (chevalier, Ritter, knight); несвободные, повышаясь и получая тяжёлое рыцарское вооружение, не называются теперь рыцарями, а попадают в среду знати как низший её слой, под тем же именем «оруженосцев», которое сыновья рыцарей (Edelknecht, armiger nobilis) носят временно, перед посвящением в члены ордена. Рыцарство становится не столько учреждением, сколько — по примеру Франции — идеалом для всего военного сословия средних веков. Поэтому не в анналах, а в поэзии ярче всего запечатлелись образы рыцарей.

Помимо церемонии посвящения в рыцари, существовала также и процедура лишения рыцарского достоинства, обычно (но не обязательно) завершавшаяся передачей бывшего рыцаря в руки палача. Церемония происходила на эшафоте, на котором был повешен обратной стороной щит рыцаря (обязательно с изображённым на нём личным гербом), и сопровождалась пением заупокойных молитв хором из дюжины священников. В ходе церемонии с рыцаря в полном облачении после каждого спетого псалма снимали какую-либо часть рыцарского облачения (снимали не только доспехи, но и например шпоры, являвшиеся атрибутом рыцарского достоинства).

После полного разоблачения и ещё одного заупокойного псалма разбивали на три части личный герб рыцаря (вместе с щитом, на котором он изображён). После чего пели 109-й псалом царя Давида, состоящий из набора проклятий, под последние слова которого герольд (а иногда лично сам корольвыливал на бывшего рыцаря холодную воду, символизируя очищение. Затем бывшего рыцаря спускали с эшафота при помощи виселицы, петля которой была пропущена под подмышками.

Бывшего рыцаря под улюлюканье толпы вели в церковь, где по нему проводили настоящую заупокойную службу, по окончании которой его передавали в руки палача, если ему не было уготовано по приговору иное наказание, не требующее услуг палача (если же рыцарю относительно «повезло», то всё могло ограничиться лишением рыцарского достоинства). После исполнения приговора (например, казни), герольды во всеуслышанье объявляли детей (или иных наследников) «подлыми (дословно виланами фр. vilain/англ. villain), лишёнными чинов, не имеющими права носить оружие и появляться и участвовать в играх и турнирах, при дворе и на королевских собраниях, под страхом быть раздетыми донага и высеченными розгами, подобно вилланам и рождённым от неблагородного отца».

Особенно страшным подобное наказание было для германских министреалисов, так как они даже будучи рыцарями (с приставкой фон) формально считались «крепостными», и лишение рыцарского достоинства превращало их потомков в настоящих крепостных.

Рыцарские доблести

мужество (pronesse)

верность (loyauté)

щедрость (largesse)

благоразумие (le sens, в смысле умеренности)

утончённая общительность, куртуазность (courtoisie)

чувство чести (honneur)

вольность (franchisse)

Рыцарские заповеди — быть верующим христианином, охранять церковь и Евангелие, защищать слабых, любить родину, быть мужественным в битве, повиноваться и быть верным сеньору, говорить правду и держать своё слово, блюсти чистоту нравов, быть щедрым, бороться против зла и защищать добро и т. п.

Памятник миннезингеру Отто фон Ботенлаубену,Бад-Киссинген,скульптор – Лоре Фридрих-Гронау,1965 год

Позднее романы «Круглого Стола», труверы и миннезингеры поэтизируют переутончённое придворное рыцарство XIII в. Среди всадников-министериалов и оруженосцев, заслуживающих рыцарские шпоры при дворах сюзеренов, мог возникнуть и культ дам; долг повиновения и уважения по отношению к жене сеньора, как существу более высокому, превратился в поклонение идеалу женщины и служение даме сердца, в основном замужней женщине, стоящей по общественному положению выше поклонника. Столетняя война между Францией и Англией в XIV в. внесла идею «национальной чести» в среду рыцарей обеих враждебных стран.

Вооружение, тактика

Вооружение рыцаря. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В XI—XII вв. тяжеловооружённые рыцари защищали себя одними только кольчугами или чешуйчатыми панцырями, а легковооружённые всадники являлись в битву совершенно без металлических доспехов, защищенные только кожанной стеганкой. В XIII в., по мере того как тяжеловооружённая конница запасается бригантинами, носимыми вместе с кольчугой, позже поножами и наручами, наколенниками, налокотниками и наплечниками - что стало обычным с сер. 14 века, у легковооружённых всадников появляются кольчуги.

Кольчужная маска

Каждый тяжеловооружённый рыцарь брал с собой в битву трёх лошадей (обычно типа дестриэ) и одного, двух или трёх оруженосцев, которые обыкновенно набирались из зависимых людей или рыцарских сыновей, ещё не получивших посвящения в рыцари. Оруженосцы первоначально шли в битву пешими и во время схваток оставались сзади, с запасными лошадьми и оружием. Когда в XIV в. среди рыцарей укоренился обычай спешиваться во время битвы, то оруженосцы стали набираться из лёгких всадников; счёт рыцарскому войску стал идти по «копьям», считая по три всадника на одно рыцарское копьё. На Рейне для той же рыцарской единицы появилось название «gleve» (glaive).

Обыкновенным построением для отряда рыцарей в Средние века был клин (cuneus). Такой «клин» мог состоять из нескольких сотен рыцарей, а иногда и из нескольких тысяч. Чаще всего всё рыцарское войско выстраивалось перед битвой в три боевые линии, одна за другой, а каждая боевая линия распадалась на «клинья» и имела центр и два крыла.

В связи с военным бытом рыцарей во Франции зародились рыцарские турниры и уже оттуда проникли в Германию и Англию (couflictus gallici).

Замки

Памятниками средневекового рыцарства остаются замки XII—XIV вв. С одичанием рыцарства такие замки превращались иногда в разбойничьи гнезда, опорные пункты для систематического грабежа соседей и проезжающих. Рудольфу Габсбургскому принадлежит честь уничтожения в Германии большого числа разбойничьих гнезд таких рыцарей — грабителей, предавших своего сеньора. На территории России сохранился единственный замок западноевропейского типа в Выборге.

Серия сообщений "Европейская культура":

Часть 1 - Гауди. Каса Эль Капричо.

Часть 2 - Без заголовка

...

Часть 18 - Серебро от Буччеллати

Часть 19 - Искусство Испании. (3 cерии) / Art of Spain.

Часть 20 - Рыцарская культура Средневековья

Серия сообщений "Средневековье":

Часть 1 - Листая страницы рукописей-2.

Часть 2 - Радости детства

...

Часть 16 - ЭЛЕОНОРА АКВИТАНСКАЯ (1122–1204)

Часть 17 - Поэзия любви и героизма.Европейская рыцарская литература.

Часть 18 - Рыцарская культура Средневековья

Часть 19 - Выдающиеся личности Средневековья

Часть 20 - Эржбет Батори (1560 - 1614). Часть 1.

...

Часть 24 - Легенда о "Великом изверге"

Часть 25 - Тевтонский Орден

Часть 26 - Распространённые мифы о Средневековье

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |