-ћетки

-÷итатник

—амые необходимые программы дл€ компьютера Ќужные программыЅраузеры, учебные программы, программы...

«имнее чудо /схема - (0)«имнее чудо /схема/

3 но€бр€ Ц ¬семирный день мужчин! - (0)3 но€бр€ Ц ¬семирный день мужчин! ќ, мужчина! “ы – венец творень€! ¬есь мир принадл...

ѕоЄт-∆јЌЌј Ѕ»„≈¬— јя. - (0)∆елаю всем тЄплых,осенних выходных-ѕоЄт-∆јЌЌј Ѕ»„≈¬— јя... ∆анна Ѕичевск...

Ѕелорусское село. «акрыта€ в –оссии тема. - (0)Ѕелорусское село. «акрыта€ в –оссии тема. Ѕелорусское село. «акрыта€ в –оссии тема ѕравда о ...

-ћузыка

- Ќесокрушима€ и легендарна€.

- —лушали: 21 омментарии: 0

- атюша.

- —лушали: 12 омментарии: 0

- ѕрощание слав€нки.

- —лушали: 28 омментарии: 0

- —иний платочек.

- —лушали: 88 омментарии: 1

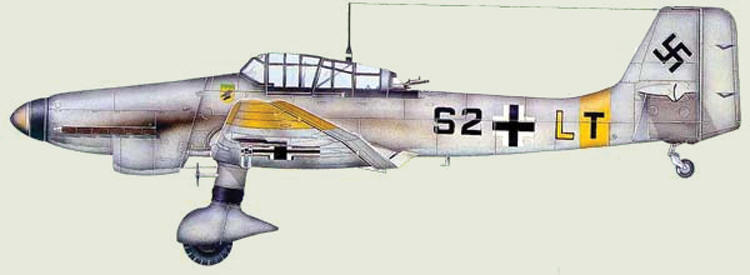

- ѕесн€ о " бомберах".

- —лушали: 11 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой военна€ истори€

(и еще 11329 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

regnum ¬ласть Ћукашенко авиаци€ американское правосудие арми€ арми€ россии арми€ сша беларусь бронетехника великобритани€ видео военна€ истори€ война вс россии выборы гру день танкистов иордани€ истори€ истори€. арми€ россии китай клип коррупци€ красна€ арми€ кремль ливи€ медведев музыка нато новости оружие песн€ плэйкаст политика польша помогут прибалтика разведка росси€ ссср сталин сша сын ленина танк танки танкисты украина фильм юмор

—талинград - —лава —оветской јрмии на века! |

ƒневник |

|

ћетки: военна€ истори€ |

»з истории разведки Ѕеларуси. |

ƒневник |

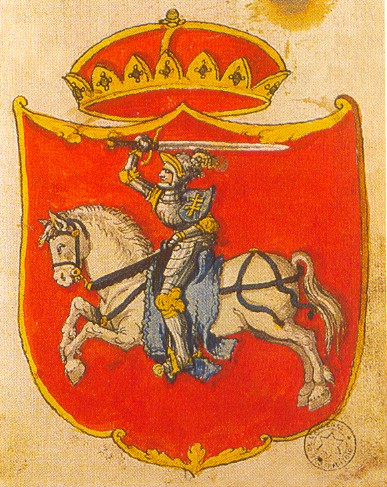

¬нешн€€ разведка Ѕеларуси: от ƒревнего ѕолоцка до конца 16 века

јгентура ¬еликого н€жества Ћитовского, –усского и ∆амойтского против иева и татар.

ѕолоцк и иев соперничают за контроль над главной транспортной артерией — путем «из вар€г в греки». ¬ 1021 году полоцкий кн€зь Ѕр€чеслав неожиданно захватывает Ќовгород. ярослав ћудрый собирает дружину и идет мстить обидчику.ќн настигает войско Ѕр€чеслава и наголову разбивает его.

Ќо далее происход€т событи€, которые не поддаютс€ логике. ярослав заключает мир, по которому к ѕолоцкому кн€жеству отход€т ¬итебск и ”св€ты, - стратегические центры на пути «из вар€г в греки».

»сторики нашли объ€снение этому нелогичному поступку. ќказалось, люди Ѕр€числава завербовали агента в стане ярослава ћудрого. Ёто был вар€жский наемник Ёймунд. ќн хорошо знал о прив€занности киевского кн€з€ к жене - нормандке »нгигерде.

»горь ¬алаханович, кандидат исторических наук:

ќн предлагает Ѕр€числаву провести спецоперацию по захвату кн€жны »нгигерды, чтобы оказать вли€ние на ход военных действий. »нгигерда часто следовала за ярославом в поход. Ѕыла организована засада. Ёймунд более недели находилс€ в засаде, но сумел выследить »нгигерду и вз€ть ее в плен. » каково было удивление ћудрого, когда войска собрались, дл€ того чтобы начать битву, и в стане полоцкого кн€з€ он увидел свою жену. Ќачались переговоры и противники пошли на компромисс. ѕолоцкий кн€зь получил два города, а киевл€не получили обратно Ќовгород.

C образованием ¬еликого кн€жества Ћитовского, –усского и ∆амойтского внешн€€ разведка сосредоточила свои интересы на двух направлени€х: на восток, где набирала силы русска€ держава, и на юг, где все еще существовала опасность вторжени€ татарских войск.

јндрей янушкевич, кандидат исторических наук:

—воеобразным разведцентром в этот период становитс€ ќрша. Ётот город граничил с русским государством и именно через него шли московские посольства в ¬еликое кн€жество Ћитовское и ѕольшу. «дешний староста ‘илон мита-„ернобыльский сумел организовать разветвленную агентурную сеть. ќн имел восемь шпегов на территории ћосковского государства.

¬ладимир онанович, кандидат исторических наук:

Ёто слово пришло в белорусский €зык из польского. –анее использовалось дл€ обозначени€ лиц этой категории слово «рыскун». Ўпеги содержались в штате пограничных воевод. » предназначались дл€ ведени€ военной разведки. ƒл€ сбора информации о ситуации в пограничных земл€х соседней державы противника.

Ўпеги мита-„ернобыльского слушали разговоры на рынках, водили знакомство с русскими бо€рами и служивыми людьми, содержали платных агентов. »стори€ сохранила инструкцию ‘илона о пор€дке св€зи. Ўпионам предписывалось на лесной дороге в определенном месте обратить внимание на ель. ≈сли втора€ снизу ветка будет сломана - значит московское войско готовитс€ к выступлению. ≈сли же нет, значит пока все тихо.

Ћивонска€ война, по мнению историков, во многом была войной разведок. Ўпионы были с обеих сторон, собирали много информации, что не могло не вли€ть на ход боевых действий.

¬ладимир онанович:

»звестно из послани€ ‘илона миты-„ернобыльского √енриху ¬алуа, как он использовал эту категорию лиц дл€ добычи информации. ќн знал в данный момент место расположени€ московского войска, знал о нахождении цар€ в јлександровой —лободе, был осведомлен о движении татарских войск. “а информаци€, которую собрал мита и которую передавал оролю, была очень разнообразной.

ѕо мнению р€да историков, переход известного русского бо€рина и воеводы кн€з€ урбского на сторону польско-литовского государства, был следствием успешной операции по вербовке.

»горь ¬алаханович:

ƒокументы свидетельствуют о том, что еще задолго до того как он перешел, с ним был установлен контакт со стороны руководства ¬ Ћ и тайно велись переговоры. Ѕыли заранее оговорены услови€ его перехода, и то, что случилось в 1564 году, было следствием кропотливой работы, котора€ проводилась не один мес€ц.

урбский не молчал о тайнах московского двора и устройстве русского войска. ¬ €нваре 1564 года под ”лой отр€д –адзивилла –ыжего переловив русских сторожей, в жестокой битве рассе€л войско геро€ первых сражений Ћивонской войны кн€з€ Ўуйского.

јндрей янушкевич:

мита после ”льской битвы предприн€л такой трюк в отношении московского войска, которое сто€ло под ќршей. ќн специально выслал трех солдат в направлении лагер€ русских. Ётих солдат схватили и нашли при них письма, в которых сообщалось, что московское войско под руководством Ўуйского разгромлено. –еакцией армии под ќршей была паника, и они побежали.

»горь ¬алаханович:

ƒо сих пор у историков вызывают недоумение событи€ св€занные с походом √розного на Ќовгород. —уществует верси€, что этот поход был спровоцирован со стороны ¬ Ћ, когда до московского государ€ была доведена информаци€, что новгородцы задумали измену и хот€т прис€гнуть на верность оролю –ечи ѕосполитой ∆игимонту. ¬от эта информаци€ была умело доведена, и получилось, что мощный центр —еверо-западной –уси был разорен.

«–ыскун», «Ўпигун», «язык» - фактически профессиональные разведчики. Ёти люди умели не только собирать сведени€, но и молчать, когда попадали в руки врага.

јндрей янушкевич:

Ўироко практиковались пытки. Ѕыло прин€то считать, что €зык без пыток ничего не расскажет.

ѕытка была не единственным способом проверки достоверности сведений. ¬ качестве древнего полиграфа - детектора лжи, использовали обыкновенную гречневую крупу. Ѕо€рину, которого подозревали в измене кн€зю, или вражескому лазутчику, засыпали в рот крупу и заставл€ли отвечать на вопросы. ≈сли после этого она оставалась сухой — значит лжет!

|

ћетки: военна€ истори€ |

ѕ–ќўјЌ»≈ —Ћј¬яЌ » - ¬ќ≈ЌЌџ… ћј–Ў –ќ——»». |

ƒневник |

»« »—“ќ–»» ћј–Ўј "ѕ–ќўјЌ»≈ —Ћј¬яЌ »"

|

|

ћетки: военна€ истори€ |

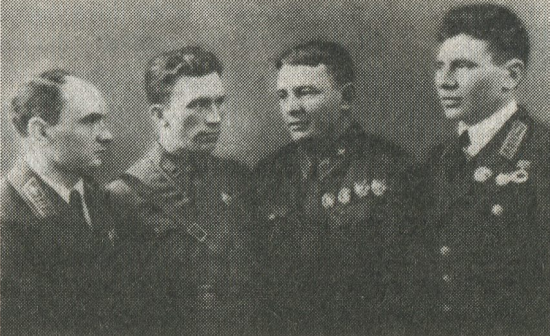

Ёти люди ковали славу советской разведки. |

ƒневник |

√≈Ќ≈–јЋ ќ—ќЅќ√ќ Ќј«Ќј„≈Ќ»я

¬ середине 1970-х годов на им€ члена ѕолитбюро ÷ ѕ——, председател€ √Ѕ ———– ёри€ јндропова поступило письмо, в котором, в частности, были такие строки: «¬ 1925 году, перед отъездом в итай (это был мой первый выезд за кордон), € вместе с бывшим в то врем€ начальником »ностранного отдела ќ√ѕ” тов. “рилиссером был на приеме у товарища ƒзержинского. ќн... сказал: «ƒелайте все, что полезно революции». » € всю жизнь следовал этому напутствию и делал всегда то, что считал полезным и нужным дл€ —оветской власти и партии. Ћегко представить себе, каким нелепым, диким и непон€тным €вилс€ дл€ мен€ мой арест. Ќи в ходе предварительного следстви€, которое длилось четыре года, ни во врем€ суда, так же как и в насто€щее врем€, € ни в чем себ€ виновным перед —оветской –одиной и партией не признавал и не признаю... я прошу ¬ас помочь мне, чтобы как можно скорее разобрались с моим делом о реабилитации и восстановлении в партии».

јвтором этого письма был Ќаум »саакович Ёйтингон. ” него было несколько фамилий, кодовых имен, оперативных псевдонимов. ≈го "коллекции" нелегальных прикрытий позавидовали бы даже Ћоуренс јравийский и вымышленный ƒжеймс Ѕонд. Ќо более подробные сведени€ об Ёйтингоне, чь€ боева€ работа пришлась на вторую четверть уход€щего века, все еще держатс€ в секрете. ƒо сих пор остаетс€ неоднозначной оценка факта участи€ Ёйтингона в организации убийства Ћьва “роцкого. ’от€, по правде говор€, после »спанской войны стало аксиомой, что троцкисты оказались в одной упр€жке с фашистами, "засветив" свои пр€мые контакты с гитлеровским абвером. ƒл€ Ёйтингона то был лишь один из множества драматичных эпизодов его службы, один из последних залпов революции и жестоких "разборок" политиков.

ќн сам много раз мог погибнуть - на фронтах, в шпионских батали€х, в схватках с диверсантами и террористами. Ќо выжил, почти чудом, пройд€ с юных лет сквозь нескончаемые бои, репрессии, чистки, через аресты и 12 лет тюремных застенков. ≈му довелось исколесить полмира, говорить на разных €зыках, мен€ть обличь€ и легенды, паспорта и €вки, создавать агентурные сети и боевые группы на случай внезапной войны. Ѕольше всего на свете он презирал страх и измену прис€ге.

6 декабр€ 1899 года в ћогилеве в семье »саака Ёйтингона родилс€ первенец, которого родители назвали Ќаумом. ƒетство мальчика прошло в небольшом уездном городке ћогилевской губернии Ўклове, где его отец работал конторщиком на местной бумажной фабрике.

—емь€ жила небогато, хот€ родственники будущего чекиста по отцовской линии были приписаны к купеческому сословию. Ќаум впоследствии гордилс€ одним из своих предков, который в год наполеоновского нашестви€ на –оссию повторил подвиг костромского кресть€нина »вана —усанина, завед€ отр€д французских солдат в непроходимые болота, где многие из них погибли. ‘ранцузы повесили мужественного патриота. ¬ семье Ёйтингонов помнили свершенное пращуром и часто рассказывали об этом.

¬ 1912 году, когда Ќауму еще не исполнилось и 13 лет, умер отец. »з Ўклова семь€ перебралась в ћогилев. роме самого Ќаума, на попечении вдовы осталось еще трое детей – две дочери и младший сын, которых ей одной было не под силу прокормить. Ќекоторое врем€ семью содержал дед Ќаума – частный поверенный. Ќо вскоре умер и он. ѕришлось будущему разведчику зарабатывать на жизнь частными уроками, репетиторством и перепиской вс€кого рода бумаг. ќднако на семейном совете было решено отправить мальчика в ћогилевское коммерческое училище.

«десь он стал заниматьс€ в литературном кружке, где впервые познакомилс€ с нелегальными революционными издани€ми. —вержение самодержави€ застало 17-летнего Ќаума в ћогилеве. ќн уходит из 7-го класса коммерческого училища и начинает работать инструктором отдела статистики. ¬ мае 1917 года вступает в партию эсеров, пользовавшуюс€ в то врем€ широкой попул€рностью среди молодежи. ќднако уже в августе того же года порывает с ней, разочаровавшись в практической де€тельности руководителей социалистов-революционеров.

Ќаум Ёйтингон с восторгом встретил ќкт€брьскую революцию. — но€бр€ 1918 года он – работник ћогилевского городского совета. — сент€бр€ 1919 г. он уже в √омеле, где вступает в – ѕ(б), участвует как боец партийного отр€да в защите города от белогвардейцев. „екистска€ де€тельность Ёйтингона начинаетс€ в мае 1920 г. ƒолжности: уполномоченный √омельского укрепрайона, затем до 1921 г. - уполномоченный по военным делам особого отдела √омельской √уб„ . ”частвовал в ликвидации на √омельщине террористических групп савинковской организации, временно действовавшей в Ѕелоруссии с территории ѕольши (агентурное дело " рот"). ¬ окт€бре 1921 г. был т€жело ранен в бою с диверсантами, несколько мес€цев лежал в госпитале. ѕам€ть о той бандитской пуле осталась на всю жизнь: Ёйтингон слегка прихрамывал.

»з госпитал€ Ёйтингон вышел только в марте 1922 года и сразу же был назначен членом коллегии Ѕашкирского отдела √осударственного политического управлени€ (√ѕ”, так к тому времени стала называтьс€ ¬„ ).

¬ Ѕашкирии Ёйтингон прослужил до ма€ 1923 года. «атем он был отозван в ћоскву и получил назначение в ¬осточный отдел —екретно-оперативного управлени€ √ѕ”. Ќо поскольку образовани€ Ќауму €вно не хватало, руководство прин€ло решение направить его на учебу на ¬осточный факультет ¬оенной академии – ј. «десь будущие разведчики штудировали военные и общеобразовательные дисциплины, а также овладевали иностранными €зыками. ѕосле двухлетних зан€тий в академии Ёйтингон был переведен в »ностранный отдел ќ√ѕ” и вскоре получил назначение на пост заместител€ руководител€ резидентуры »Ќќ в Ўанхае, которую возглавл€л опытный разведчик яков ћинскер.

Ќаум приехал в Ўанхай в конце 1925 года в качестве советского вице-консула. –аботать в раздираемой в ту пору междоусобицей ѕоднебесной было, м€гко говор€, непросто. ¬ марте 1927-го омпарти€ ита€ предприн€ла неудачную попытку сместить „ан айши с поста главнокомандующего китайской армией. –уководство ѕ стало формировать в Ўанхае отр€ды расной гвардии с целью организации вооруженного восстани€ и провозглашени€ революционного правительства. ¬ ответ „ан айши предприн€л наступление на Ўанхай, который под ударами его войск пал 12 апрел€ 1927 года.

Ќезадолго до этих событий Ёйтингон был назначен резидентом »Ќќ в ѕекине. Ќо в апреле 1927 года по указанию „ан айши китайска€ полици€ совершила налет на находившеес€ там советское генеральное консульство и разгромила его. ѕосле этого Ќаум Ёйтингон возглавил резидентуру ќ√ѕ” в ’арбине, сменив на этом посту большого специалиста в области разведки ‘едора арина. ¬ ћаньчжурии, столицей которой был ’арбин, в то врем€ посто€нно проживало более 100 тыс. выходцев из –оссии. «десь нашли убежище многочисленные белогвардейские формировани€, в том числе отр€ды атамана —еменова.

¬ то же врем€ харбинска€ резидентура активно действовала не только по белогвардейской эмиграции. ¬есьма эффективной была ее работа против €понских спецслужб, готовивших оккупацию ћаньчжурии.

ѕрибыв в ’арбин, Ёйтингон прин€л на св€зь р€д ценных источников, одним из которых был бывший офицер јмурской флотилии ¬€чеслав ѕентковский, с 1924 года работавший вместе с женой на советскую разведку. —вободно владе€ китайским €зыком, ѕентковский получил гражданство ѕоднебесной и поступил на службу в ’арбинский суд, где имел доступ к важной информации. Ќа св€зи у Ёйтингона был также источник «ќсипов», завербованный им в 1928 году и €вл€вшийс€ сотрудником политического отдела местной жандармерии. ¬ 1929 году резидентура через «ќсипова» довела до €понцев документы, из которых следовало, что 20 их активных агентов из числа русских военных эмигрантов €кобы попросили предоставить им советское гражданство. ¬ результате этой дезинформационной акции все они были ликвидированы своими хоз€евами.

јктивность резидентуры ќ√ѕ” в ’арбине не осталась незамеченной местными власт€ми. 27 ма€ 1929 года был произведен налет на советское генеральное консульство в этом городе. 17 июл€ советское правительство за€вило о разрыве дипломатических отношений с итаем. ¬се «легальные» резидентуры ќ√ѕ” в этой стране временно прекратили свою работу. –азведка с территории ита€ стала вестись с нелегальных позиций. Ќаум Ёйтингон возвратилс€ в ћоскву.

ћолодой разведчик, набравшийс€ уже серьезного оперативного опыта загранработы, не задержалс€ в ÷ентре и практически сразу был направлен в —тамбул, где сменил на посту резидента ќ√ѕ” своего старого знакомого якова ћинскера. ¬ этом крупнейшем турецком городе Ёйтингон находилс€ под прикрытием должности атташе советского генерального консульства.

¬о времена правлени€ емал€ јтатюрка советска€ разведка не работала против турецких организаций и учреждений. Ѕолее того, между спецслужбами обеих стран даже было налажено сотрудничество. –езидентура ќ√ѕ” в —тамбуле занималась разработкой дипломатических представительств японии, ‘ранции и јвстрии. ≈й удалось получить доступ к секретам этих миссий. –езидентура также собирала информацию о де€тельности в “урции различных групп антисоветской эмиграции – украинской, азербайджанской, северокавказской.

ѕоскольку услови€ ведени€ разведывательной работы с позиций в —тамбуле были исключительно благопри€тными, в середине 1928 года ÷ентр прин€л решение организовать здесь нелегальную резидентуру по Ѕлижнему ¬остоку во главе со знаменитым чекистом яковом Ѕлюмкиным. ќднако уже в окт€бре 1929 года за св€зь с “роцким он был отозван в ћоскву, арестован, а затем расстрел€н.

ѕосле отзыва в ћоскву Ѕлюмкина положение Ёйтингона как «легального» резидента ќ√ѕ” в —тамбуле серьезным образом осложнилось. “ребовалось срочно реорганизовать работу нелегальной резидентуры, которую ранее возглавл€л Ѕлюмкин. ¬ окт€бре 1929 года на замену Ѕлюмкину из ћосквы был направлен бывший начальник ¬осточного сектора »Ќќ √еоргий јгабеков. ¬ —тамбул он приехал под видом арм€нского купца и под руководством Ёйтингона приступил к перестройке агентурной сети.

„ерез «легальную» резидентуру он поддерживал св€зь с ÷ентром. ќднако в июне 1930 года јгабеков бежал на «апад. ¬скоре в Ѕерлине он выпустил книгу под названием «√ѕ”. «аписки чекиста», в которой назвал Ёйтингона резидентом советской внешней разведки. Ёто обсто€тельство вынудило ÷ентр отозвать Ќаума в ћоскву, чтобы избежать различного рода провокаций.

¬ ћоскве Ёйтингон стал заместителем якова —еребр€нского, руководившего ќсобой группой при председателе ќ√ѕ” ¬€чеславе ћенжинском. ќна была создана по его инициативе в 1930 году с целью глубокого внедрени€ агентуры на объекты военно-стратегического значени€ и подготовки диверсионных операций в тылу противника на военный период.

ак сотрудник ќсобой группы Ёйтингон выезжал в —Ўј дл€ вербовки китайских и €понских эмигрантов, которые могли бы пригодитьс€ советской разведке в случае начала военных действий против японии. ќн внедрил в одно из американских учреждений двух агентов, выведенных из ѕольши на длительное оседание в —оединенных Ўтатах. —реди завербованных Ёйтингоном был художник »отоку ћи€ги, который впоследствии вошел в знаменитую группу «–амзай» –ихарда «орге.

ќднако несмотр€ на существенные положительные результаты, Ёйтингон в конце 1931 года поставил перед руководством ќ√ѕ” вопрос о своем переводе обратно в »Ќќ. ќн был назначен руководителем 8-го отделени€ (научно-техническа€ разведка), но проработал здесь всего несколько мес€цев. ”же в начале 1932 года Ёйтингона командировали во ‘ранцию, а затем в Ѕельгию, откуда он возвратилс€ в 1933 году. — апрел€ 1933 года Ќаум Ёйтингон – начальник 1-го отделени€ »Ќќ, руководитель нелегальной разведки советских органов госбезопасности.

этому времени во внешней разведке произошли серьезные изменени€. 1 августа 1931 года руководителем »Ќќ был назначен јртур јртузов, возглавл€вший до этого онтрразведывательный отдел ќ√ѕ”. Ёто был сильный и грамотный оперативник, блест€щий организатор. ќн прин€л решение укрепить кадры внешней разведки и расширить ее штат. ѕредвид€ неизбежность прихода √итлера к власти в √ермании и, следовательно, неизбежность новой мировой войны, јртузов еще в но€бре 1932 года отдал распор€жение об усилении нелегальной работы и о подготовке «легальных» резидентур к переходу на нелегальные формы работы в «особый период».

»менно по предложению јртура јртузова Ќаум Ёйтингон, которому исполнилось всего 33 года, был назначен руководителем нелегальной разведки. ¬ это же врем€ состо€лось знакомство Ёйтингона с ѕавлом —удоплатовым, который позже стал его непосредственным начальником и товарищем.

¬ своих мемуарах «–азведка и ремль» ѕавел јнатольевич следующим образом охарактеризовал своего коллегу: « расивое лицо Ёйтингона и его живые карие глаза так и светились умом. ¬згл€д пронзительный, волосы густые и черные, как смоль, шрам на подбородке, оставшийс€ после автомобильной аварии (большинство людей принимало его за след боевого ранени€), – все это придавало ему вид бывалого человека. ќн буквально очаровывал людей, наизусть цитиру€ стихи ѕушкина, но главным его оружием были ирони€ и юмор... я сразу же обратил внимание на то, что этот человек нисколько не похож на высокопоставленного спесивого бюрократа. ѕолное отсутствие интереса к деньгам и комфорту в быту у Ёйтингона было просто поразительным. ” него никогда не было никаких сбережений, и даже скромна€ обстановка в квартире была казенной. Ёйтингон был по-насто€щему одаренной личностью и, не стань он разведчиком, наверн€ка преуспел бы на государственной службе или сделал бы научную карьеру».

ќднако и нелегальную разведку органов госбезопасности Ёйтингон возглавл€л недолго. ”же в конце 1933 года он выезжает в длительные командировки в —Ўј, итай, »ран и √ерманию. ќсновные задачи, которые были поставлены јртузовым перед Ёйтингоном в этих странах, заключались в организации работы по совершенствованию де€тельности нелегальных резидентур. — поставленными задачами Ёйтингон справилс€ успешно, о чем свидетельствует присвоение ему в начале 1936 года звани€ майора госбезопасности, что соответствовало армейскому званию полковника.

¬ 1936 году в »спании вспыхнул м€теж франкистов против демократически избранного правительства Ќародного фронта. ћ€тежников активно поддержали √ермани€ и »тали€. ћосква прин€ла решение оказать помощь »спанской –еспублике и направила туда советских военных советников.

–езидентуру Ќ ¬ƒ в »спании возглавил јлександр ќрлов, который прибыл в ћадрид 16 сент€бр€ 1936 года. ≈го заместителем стал Ќаум Ёйтингон. ¬ качестве основной перед ним была поставлена задача по организации партизанских отр€дов и диверсионных групп в тылу франкистов. ќднако Ёйтингону пришлось принимать участие практически во всей оперативной де€тельности резидентуры.

ѕомимо Ёйтингона в »спании находились такие видные чекисты-разведчики, как Ќаум Ѕелкин, √ригорий —ыроежкин, Ћев ¬асилевский, и многие другие. ¬ »спанию также неоднократно выезжал первый заместитель начальника внешней разведки —ергей Ўпигельглас. —отрудники Ќ ¬ƒ при республиканском правительстве принимали участие в реорганизации испанской контрразведки (—»ћ), помогли создать —лужбу периферийной разведки (—»≈ѕ), армейскую контрразведку (—≈), закордонную разведку (—»≈≈). Ёти ведомства под руководством ќрлова и Ёйтингона вели тайную войну против германских, италь€нских, французских и британских спецслужб. —оветские чекисты организовали надежную охрану лидеров омпартии »спании во главе с ƒолорес »баррури, на которых франкисты готовили покушение.

¬ 1938 году резидент Ќ ¬ƒ в »спании јлександр ќрлов стал невозвращенцем, опаса€сь ареста после отзыва в ћоскву. Ќовым резидентом был назначен Ќаум Ёйтингон. ¬ начале 1939 года резидентура Ќ ¬ƒ переместилась в Ѕарселону, €вл€вшуюс€ в то врем€ прифронтовым городом. Ќесмотр€ на сложные услови€ работы, Ёйтингону удалось осуществить несколько важных вербовок. ќн возвратилс€ в ћоскву лишь весной 1939 года. ≈го успехи в »спании были отмечены орденом расного «намени.

¬ ÷ентре Ёйтингон оказалс€ в довольно сложной ситуации. тому времени в результате необоснованных репрессий из 450 сотрудников внешней разведки (включа€ загранаппарат) было расстрел€но или отправлено в лагер€ 275 человек, или 61% от всего личного состава. —о многими ценными зарубежными источниками прервалась св€зь. јрестованные и затем казненные бывший начальник ¬осточного отдела ќ√ѕ” яков ѕетерс и бывший полпред ———– в “урции Ћев арахан в ходе следстви€ под пытками подписали показани€ на Ёйтингона как на английского шпиона.

ќт ареста Ќаума »сааковича спас лишь случай: по указанию —талина Ќ ¬ƒ приступил к реализации операции по физическому устранению Ћьва “роцкого, котора€ получила кодовое название «”тка», и к ней в качестве одного из руководителей был подключен Ёйтингон.

ак известно, операци€ завершилась 20 августа 1940 года. ¬ результате удалось не просто обезглавить троцкистское движение, но и предопределить его полный крах.

¬от что написал об «”тке» ѕавел —удоплатов в начале 1990-х годов: «ћне совершенно €сно, что сегодн€шние моральные принципы не совместимы с жестокостью, характерной и дл€ периода борьбы за власть, котора€ следует за революционным переворотом, и дл€ гражданской войны. —талин и “роцкий противосто€ли друг другу, прибега€ к преступным методам дл€ достижени€ своих целей, но разница заключаетс€ в том, что в изгнании “роцкий противосто€л не только —талину, но и —оветскому —оюзу как таковому. Ёта конфронтаци€ была войной на уничтожение».

¬еликую ќтечественную войну Ќаум Ёйтингон встретил на посту заместител€ начальника разведки. «а день до нападени€ нацистской √ермании на —оветский —оюз он получил личное указание Ѕерии о создании ќсобой группы дл€ проведени€ диверсий в тылу веро€тного противника. Ёйтингон должен был установить св€зь с √енштабом и пограничными округами, чтобы договоритьс€ с ними о совместных действи€х. Ќачавша€с€ война помешала реализовать эти планы. ќднако уже 5 июл€ 1941 года така€ группа была образована при наркоме госбезопасности. ≈е возглавил ѕавел —удоплатов. Ќаум Ёйтингон был назначен его заместителем.

18 €нвар€ 1942 года в св€зи с расширением партизанской борьбы на оккупированной советской территории создаетс€ 4-е управление Ќ ¬ƒ куда вошла ќтдельна€ мотострелкова€ бригада особого назначени€ (ќћ—ЅќЌ) сформировалась в первые дни войны с √ерманией на московском стадионе "ƒинамо". Ѕригада создавалась вначале на базе особой группы внешней разведки Ќ ¬ƒ-Ќ √Ѕ ———– из числа разведчиков, спортсменов и членов иностранных компартий. ¬ ќћ—ЅќЌ брали только добровольцев, прошедших специальную подготовку дл€ диверсионной работы и выполнени€ заданий особой важности. — первого до последнего дн€ войны эту спецслужбу по зафронтовой работе и диверси€м в тылу противника возглавл€л ѕавел —удоплатов, а его заместителем был Ёйтингон.

Ќа это управление возлагались задачи по организации в крупных городах на захваченных врагом территори€х нелегальных резидентур, внедрению агентуры в оккупационные военные и административные органы, по подготовке и заброске в тыл врага разведывательно-диверсионных групп, организации резидентур в районах, наход€щихс€ под угрозой захвата, обеспечению групп и агентов оружием, средствами св€зи и документами.

ѕомимо решени€ этих задач Ќаум Ёйтингон сыграл ведущую роль в проведении оперативных игр «ћонастырь» и «Ѕерезино». ¬ ходе операции «ћонастырь» в феврале 1942 года гитлеровским спецслужбам удалось подставить от имени легендированной антисоветской организации агента органов госбезопасности «√ейне». ¬ результате по€вилс€ канал, по которому в Ѕерлин на посто€нной основе передавалась выгодна€ советскому командованию информаци€ и дезинформаци€, удалось арестовать более 50 агентов абвера.

Ћетом 1944 года «√ейне» был командирован в освобожденный ћинск. ¬скоре он сообщил в ћоскву о том, что в белорусских лесах скрываютс€ попавшие в окружение разрозненные группы вражеских солдат и офицеров. Ёто обсто€тельство руководство 4-го управлени€ использовало дл€ продолжени€ радиоигры с противником. ѕо согласованию с √енштабом было решено довести до германского командовани€ информацию о том, что в тылу расной армии действуют остатки немецких войск. «амысел заключалс€ в том, чтобы побудить непри€тел€ использовать свои ресурсы дл€ поддержки этих подразделений.

18 августа 1944 года «√ейне» сообщил противнику, что в Ѕелоруссии в районе реки Ѕерезины скрываетс€ крупна€ германска€ воинска€ часть численностью до 2000 человек, потер€вша€ св€зь с командованием вермахта и испытывающа€ нужду в продовольствии, медикаментах и боеприпасах. ќни €кобы стрем€тс€ прорватьс€ за линию фронта. “ак началась операци€ «Ѕерезино», €вивша€с€ продолжением операции «ћонастырь» и завершивша€с€ 5 ма€ 1945 года. –уководил ею Ќаум Ёйтингон.

— сент€бр€ 1944 года по май 1945 года немцами в советский тыл было совершено 39 самолето-вылетов и выброшено 22 германских разведчика, которые были арестованы 4-м управлением Ќ √Ѕ ———–, 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением, боеприпасами, обмундированием, медикаментами, продовольствием и свыше 1 млн. 700 тыс. рублей.

¬ послевоенные годы генерал-майору Ёйтингону пришлось принимать активное участие в разработке и реализации многих оперативных меропри€тий, в частности, по ликвидации литовских националистических бандформирований. «атем он ведает подготовкой боевых операций против стратегических объектов веро€тного противника в случае возникновени€ новой войны.

ѕримечательно, что из всех советских разведчиков лишь двое были награждены орденом —уворова, который вручалс€ военачальникам за полководческие заслуги. Ётой чести удостоились —удоплатов и Ёйтингон, получившие генеральские звани€ в июле 1945 г.

ак-то в разговоре с ѕавлом —удоплатовым Ќаум »саакович заметил: «я генерал государственной безопасности и еврей. ≈сть гаранти€, что € кончу свои дни в тюрьме…» Ёти слова оказались пророческими.

¬ 1951 году, когда Ёйтингон находилс€ в командировке в Ћитве, арестовали его родную сестру, работавшую врачом. ≈е приговорили к 10 годам лишени€ свободы «за отказ лечить русских пациентов и содействие сионистскому заговору». ј в сент€бре того же года был вз€т под стражу и сам Ќаум »саакович. ќн обвин€лс€ в том, что обучал врачей-заговорщиков ведению террористических действий против —талина и членов советского правительства. —анкцию на арест дал сам «вождь народов».

ѕолтора года Ёйтингон провел в тюрьме. ¬иновным себ€ не признал. »з тюрьмы он вышел только после смерти —талина в марте 1953 года. ѕо распор€жению Ѕерии Ќаума »сааковича восстановили в органах госбезопасности и в партии, ему возвратили все награды, он снова стал заместителем —удоплатова.

ќднако в июне 1953 года Ѕери€ был арестован. ¬след за ним оказались за решеткой —удоплатов и Ёйтингон, а также р€д других ответственных сотрудников Ћуб€нки. ¬ марте 1957 года ¬оенна€ коллеги€ ¬ерховного суда ———– приговорила Ёйтингона к 12 годам заключени€.

—вой срок Ќаум »саакович отбыл во ¬ладимирской тюрьме. Ќа свободу он вышел 20 марта 1964 года. ≈му разрешили проживать в ћоскве вместе с семьей. ѕоскольку Ёйтингон свободно владел четырьм€ иностранными €зыками, то работал переводчиком, а затем – старшим редактором в издательстве «ћеждународные отношени€».

¬ середине 1970-х годов бывший генерал написал письмо председателю √Ѕ ———– јндропову с просьбой о реабилитации. Ќо тогда его просьба не была удовлетворена, поскольку этому воспротивилс€ «главный идеолог ѕ——» ћихаил —услов. ¬о врем€ пребывани€ Ёйтингона в Ћитве между ним и Ёйтингоном произошло столкновение, которое партийный догматик не забыл.

"“ом", он же "ѕьер", он же Ќаумов, отов, Ёйтингон рисковал головой не только в боевых командировках, но и когда упорно отстаивал свое мнение профессионала в кругу вождей и начальников. —егодн€ мы оцениваем де€ни€ таких отважных сорвиголов без ссылок на обсто€тельства, но с поправкой на эпоху. ” Ёйтингона доставало мудрости, чтобы не думать о славе. » терпени€, столь необходимого в интеллектуальных схватках на тайной войне с достойным противником - иностранными разведками.

Ќаум »саакович скончалс€ 3 ма€ 1981 года. ¬о врем€ его похорон на ƒонском кладбище видный советский чекист √ерой —оветского —оюза полковник ≈вгений ћирковский сказал: «—егодн€ у этой могилы как бы завершаетс€ рыцарска€ эпоха...».

ѕосмертна€ реабилитаци€ разведчика состо€лась только в апреле 1992 года. ј 9 ма€ дет€м Ќаума »сааковича были возвращены его награды: два ордена Ћенина, два ордена расного «намени, ордена —уворова 2-й степени и ќтечественной войны 1-й степени, два ордена расной «везды, медали.

ќлег апчинский, ¬ладимир ћалеванный, —ергей ¬ладимиров

|

ћетки: военна€ истори€ разведка |

Ћичное дело б/мо —ердюкова. |

ƒневник |

|

ћетки: военна€ истори€ видео |

«а что гибли советские солдаты в ¬енгрии в 1956 году? |

ƒневник |

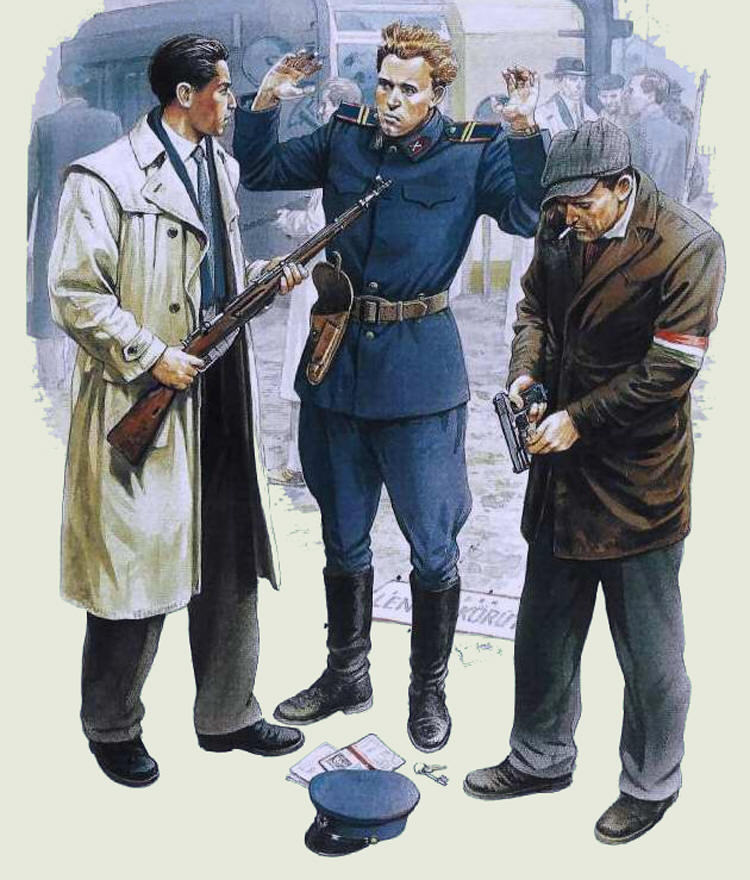

¬енгерский м€теж 1956 года

![]()

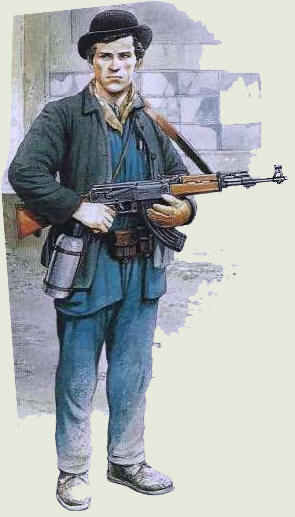

23 окт€бр€ 1956 года началс€ венгерский фашистский м€теж, подготовленный и руководимый западными спецслужбами.

![]()

|

‘лаг венгерских м€тежников над зданием парламента. »з середины флага вырезан герб ¬Ќ–. ‘ото сделано американскими репортЄрами. |

¬ последние лет двадцать п€ть историки и журналисты пытаютс€ представить венгерский событи€ 1956 года как спонтанные выступлени€ народных масс против кровавого просоветского режима ћать€ша –акоши и его преемника ЁрнЄ√ерЄ. ќднако на самом деле сценарий всей этой вакханалии был от начала и до конца расписан в ÷ентральном разведывательном ”правлении, и если бы не своевременное вмешательство наших военных, ¬енгри€ стала бы жертвой первой оранжевой революции. ак бы назвали эту революцию западники, пока неизвестно, но операци€ по еЄ осуществлению носила кодовое им€ ‘окус.

ќпераци€ ‘окус началась с информационной атаки – при помощи воздушных шаров ¬енгрию стали забрасывать листовками. ¬ первой половине 1956 года было зафиксировано 293 случа€ их по€влени€ в воздушном пространстве страны, а 19 июл€ они стали причиной катастрофы пассажирского самолета.

— вечера 1 окт€бр€ 1954 года из района ћюнхена стали выпускать уже тыс€чи воздушных шаров. Ўары летели волнами, по 200-300 в каждой, и каждый из них нЄс от 300 до 1000 листовок.

Ћистовки упали на благодатную почву. ƒело в том, что во врем€ войны в ¬енгрии, воевавшей против нас на стороне √итлера, и многие венгры были убиты или попали в русский плен. »х родственники, естественно, не имели причин любить русских, а многие ненавидели нас ещЄ за событи€ 1848-49 годов.

ќднако надежды американцы возлагали не столько на народные массы, сколько на недобитых венгерских фашистов – часть из них ушли вмести с немцами в јвстрию, а те, кто не успели бежать, создали внутри страны законспирированные организации. —амыми крупными них были «ћеч и крест», «Ѕела€ гварди€», «ƒивизи€ Ѕотонд», «—оюз кадетов», «Ѕелые партизаны», « ровавый договор», «¬енгерское движение сопротивлени€» и «ƒвижение национального сопротивлени€».

Ѕольшую подрывную работу проводила и венгерска€ католическа€ церковь, которую возглавл€л кардинал …ожеф ћиндсенти. —реди подпольных политических группировок особенно опасную роль играла созданна€ в 1950 году так называема€ христианска€ парти€. —воей главной задачей христианска€ парти€ считала обработку молодежи. ѕод непосредственным руководством верхушки партии действовала нелегальна€ клерикальна€ молодежна€ организаци€, созданием которой несколько св€щенников и бывших монахов начали заниматьс€ еще 1949–1951 годах.

ѕропагандистска€ де€тельность клерикалов осуществл€лась в различных формах, включа€ лекции, распространение брошюр и листовок. ¬ одной из них под названием «ѕризыв к мужчинам» молодежь получала такие наставлени€: «…придет врем€, когда вы получите от бога приказ крушить, разрушать, истребл€ть!».

ƒе€тельность подпольных клерикальных организаций не могла бы проходить без значительных материальных «субсидий» извне. “ак, «’ристианский фронт» получил от свое заграничных покровителей 130 тыс€ч форинтов, « онгрегаци€ ћарии» – 75 тыс. в 1951 г., 75 тыс. в 1954 г., 30 тыс. в 1955 г. и 90 тыс. фор. в но€бре 1956 г. ¬ штаб квартире «–егнум ћарианум» в момент, когда органы безопасности ¬Ќ– положили конец ее преступной де€тельности, было найдено 258 230 форинтов, 45 наполеондоров, 67 пишущих машинок, 12 магнитофонов, а также типографска€ техника.

–оль координатора так называемого «народного сопротивлени€» выполн€ли «комитет —вободна€ ≈вропа» и его специализированные учреждени€ – через дипломатов, шпионов, различных эмиссаров, через трансл€ции по каналам радио —вободна€ ≈вропа целенаправленных программ.

|

ƒемонстраци€ в Ѕудапеште 23 окт€бр€ 1956 года

Ќаш майор, убитый в Ѕудапеште

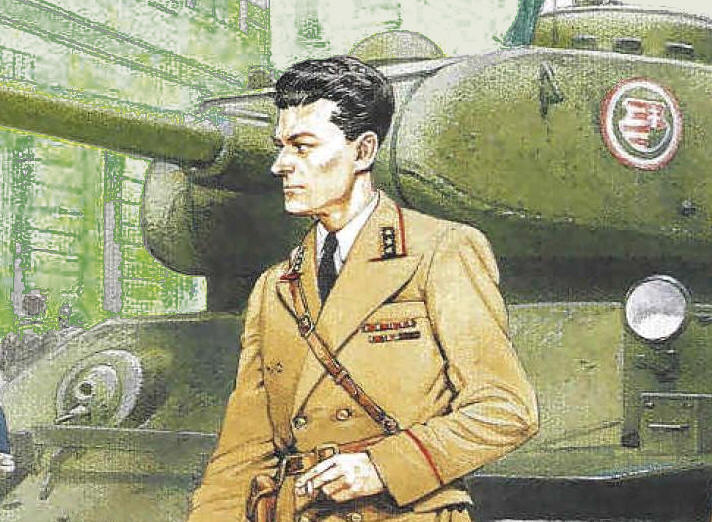

ѕолковник ѕал ћелетер в р€дах м€тежников |

¬енгерские событи€ начались 23 окт€бр€. ¬ 3 часа дн€ началась демонстраци€, в которой прин€ли участие около тыс€чи человек — в том числе студенты и представители интеллигенции. ƒемонстранты несли красные флаги, транспаранты, на которых написаны лозунги о советско-венгерской дружбе. ќднако на пути следовани€ к демонстрантам присоединились радикально настроенные группы, выкрикивающие лозунги другого толка. ќни требовали восстановлени€ старой венгерской национальной эмблемы, старого венгерского национального праздника вместо ƒн€ освобождени€ от фашизма, отмены военного обучени€ и уроков русского €зыка.

¬ 19 часов вечера м€тежники захватили в свои руки несколько автобаз и после этого доставл€ли «демонстрантов» к различным объектам на грузовиках и автобусах.

¬ 20 часов по радио первый секретарь ÷ ¬ѕ“ЁрнЄ √ерЄ произнес речь, резко осуждающую демонстрантов. ¬ ответ на это больша€ группа демонстрантов штурмом попыталась проникнуть в радиовещательную студию ƒома радио с требованием передать в эфир программные требовани€ демонстрантов. Ёта попытка привела к столкновению с оборон€вшими ƒом радио подразделени€ми венгерской госбезопасности AVH, в ходе которого после 21 часа по€вились первые убитые и раненые.

ќдновременно с этим вооружЄнна€ группа инсургентев захватила казармы илиана, где располагались три строительных батальона, и захватила их оружие. ћногие стройбатовцы присоединились к инсургентам. м€тежникам присоединилс€ и полковник танковых войск ѕал ћалетер, направленный в казармы дл€ увещевани€ инсургентев. ¬скоре он станет одним из военных руководителей м€тежа.

Ќачальник √лавного управлени€ полицииЅудапешта подполковник Ўандор опачи распор€дилс€ в инсургентев не стрел€ть, в их действи€ не вмешиватьс€. ќн безоговорочно выполнил требовани€ собравшейс€ перед управлением толпы об освобождении заключенных и сн€тии красных звезд с фасада здани€.

¬ 23 часа на основании решени€ ѕрезидиума ÷ ѕ—— начальник √енштаба ¬ооруженных сил ———– маршал ¬асилий ƒанилович —околовский приказал командиру ќсобого корпуса начать выдвижение вЅудапешт дл€ оказани€ помощи венгерским войскам «в восстановлении пор€дка и создани€ условий дл€ мирного созидательного труда». —оединени€ и части ќсобого корпуса прибыли в Ѕудапешт к 6 часам утра и вступили в бои с инсургентами и присоединившимис€ к ним венгерскими военными.

»нсургенты разоружают милиционера.

¬оенные силы м€тежников в Ѕудапеште были сосредоточены прежде всего в VIII и IX районах, а также в районе площади —ена.

¬ ночь на 24 окт€бр€ в Ѕудапешт были введены около шести тыс€ч военнослужащих —оветской армии при 290 танках “-44 ![]() , “-54

, “-54 ![]() и »—-3

и »—-3 ![]() , а также 120 Ѕ“–-152

, а также 120 Ѕ“–-152![]() .

.

”тром к городу подошла 33-€ гвардейска€ механизированна€ дивизи€, а вечером — 128-€ гвардейска€ стрелкова€ дивизи€, влившиес€ в ќсобый корпус. ¬о врем€ митинга у здани€ парламента произошЄл инцидент: с верхних этажей был открыт огонь, в результате чего погиб советский офицер и был сожжЄн танк. ¬ ответ на это советские войска открыли огонь по манифестантам, в результате с обеих сторон был убит 61 человек и 284 было ранено.

|

”головник-мародЄр, присоединившийс€ к инсургентам |

ќрганизованные контрреволюционные силы сразу же нашли поддержку со стороны деклассированных элементов и уголовников. »з всех имеющихс€ документов видно, какую большую роль играли преступные элементы в де€тельности контрреволюционных банд. ѕодразделени€ кишкунхалашского стрелкового полка 26 окт€бр€ под Ѕудапештом вступили в вооруженное столкновение с отр€дом контрреволюционеров и захватили 23 бандита. ѕодавл€ющее большинство из захваченных оказалось преступниками, бежавшими из разгромленной тюрьмы. ¬сего же в период с 25 по 31 окт€бр€ на свободу было выпущено 9962 уголовных и 3324 политических преступника, больша€ часть из первых которых получила оружие, а больша€ часть вторых включилась в де€тельность политических органов контрреволюции.

¬ бо€х также участвовали, гибли и простые, заблуждающиес€ люди. ќни оказались в плену контрреволюционных призывов и вышли на улицу с оружием, прежде всего ради претворени€ в жизнь лозунгов «национального коммунизма». ќтветственность за их заблуждени€ и гибель лежит на «партийной оппозиции» с ее демагогической идеологией и пропагандой. —реди тех, кто оказалс€ и стороне контрреволюции, не раздел€€ ее целей, значительную часть составл€ла молодежь. –уководители м€тежа агитаторы «—вободной ≈вропы» с поразительным цинизмом использовали в своих цел€х политическую незрелость, патриотические чувства и мечты о героических подвигах детей, подростков и молодых людей. Ќа этот счет можно тоже привести некоторые данные.

«а период вооруженных столкновений было зафиксировано в общей сложности примерно 3 тыс. смертных случаев; 20% погибших составл€ют лица моложе 20 лет, 28% – в возрасте от 20 до 29 лет. —реди раненых дол€ лиц 18 лет и моложе составила 25%, а больше половины приходитс€ на категорию от 19 до 30 лет.

|

ћалолетний фашистский гадЄныш |

–уководство восстанием осуществл€лось из ћюнхена посредством радио —вободна€ ≈вропа. — некоторыми крупными вооруженными группами –—≈ поддерживала пр€мую радиосв€зь. “ак, с бандой из переулка орвин ежедневно проводилось два сеанса св€зи: в 23 часа —вободна€ ≈вропа передавала свои директивы и указани€, а в 1 час ночи работала на прием информации м€тежников.

ЁрнЄ √ерЄ был заменЄн на посту первого секретар€ ÷ ¬ ѕ яношем адаром и уехал в ставку советской ёжной группы войск в —ольноке. ѕремьер-министр »мре Ќадьвыступил по радио, обраща€сь к воюющим сторонам с предложением прекратить огонь.

29 окт€бр€ бои на улицах прекратились, и впервые за прошедшие п€ть дней на улицахЅудапешта воцарилась тишина. —оветские войска начали покидать Ѕудапешт.

ќднако едва наши покинули Ѕудапешт, инсургенты вновь перешли в наступление.

ќсвобождЄнный из тюрьмы бывший офицер хортистской армии Ѕела ирай, ставший в ¬енгерской Ќародной армии генерал-майором, но уличЄнный в шпионаже и приговорЄнный к пожизненному заключению, организовал вместе с уже упом€нутым ћалетером омитет революционных вооружЄнных сил. ¬ооружЄнные формировани€ этого комитета прин€лись убивать коммунистов и сотрудников распущенной »мре Ќадем AVH. Ѕыли зафиксированы и случаи убийств советских военнослужащих в увольнении и часовых в различных городах ¬енгрии.

инсургентами был захвачен Ѕудапештский городской комитет ¬енгерской ѕартии “руд€щихс€, и свыше 20 коммунистов были повешены толпой. ‘отографии повешенных коммунистов со следами пыток, с лицами, обезображенными кислотой, обошли весь мир.

«верства венгерских м€тежников

|

ѕал ћелетер уже в генеральской форме нового образца – за четыре дн€ правительство »мре Ќал€ успело снабдить новыми знаками различи€ весь будапештский гарнизон, что свидетельствует о том, что м€теж готовилс€ заранее, и даже были заготовлены хортистские петлицы вместо погон советского образца. Ќа расположенном сзади танке “-34-85 видны новые опознавательные знаки старой ¬енгрии. |

¬осстание перекинулось на другие города. ¬ стране быстро наступил хаос. ѕрервалось железнодорожное сообщение, прекратили работу аэропорты, закрылись лавки, магазины и банки. инсургентырыскали по улицам, отлавлива€ сотрудников госбезопасности. »х узнавали по знаменитым жЄлтым ботинкам, разрывали на части или вешали за ноги, порой кастрировали. ѕойманных партийных руководителей огромными гвозд€ми прибивали к полам, вложив в их руки портреты Ћенина.

— каждым днЄм »мре Ќадь всЄ больше отдал€лс€ от своих прежних убеждений. ”же 1 но€бр€ он объ€вил о выходе ¬енгрии из ¬аршавского договора, а министром обороны был назначен тот самый ћалетер с присвоением ему генеральского звани€. ј 3 но€бр€ ирайбыл назначен командующим национальной гвардией.

ќт советских войск Ќадь потребовал покинуть ¬енгрию, а на венгерско-австрийской границе сконцентрировались войска нейтральной јвстрии, готовые прийти на помощь восставшим.

Ќам пришлось пойти на военную хитрость – дл€ обсуждени€ условий вывода советских войск в штаб ќсобого корпуса был приглашЄн новоиспечЄнный генерал-майор ѕал ћалетер. ¬ечером 3 но€бр€ он в составе официальной делегации прибыл на советскую военную базу “екел на острове „епель неподалЄку отЅудапешта. ¬месте с ним в состав делегации входили министр ‘еренц Ёрдеи, начальник √енштаба генерал »штван овач и начальник оперативного управлени€ √енштаба полковник ћиклош —юч.

¬ полночь в зал, где проходили переговоры, прибыл председатель √Ѕ ———– »ван —еров и объ€вил об аресте всей венгерской делегации. ¬енгри€ осталась без военного руководства.

–ано утром 4 но€бр€ началс€ ввод в ¬енгрию новых советских воинских частей под общим командованием маршала —оветского —оюза √еорги€ онстантиновича ∆укова в соответствии с планом операции «¬ихрь». ќсобый корпус должен был вз€ть на себ€ основную задачу по разгрому противосто€щих сил противника.

—остав корпуса оставалс€ прежним, однако он усиливалс€ танками, артиллерией и воздушно-десантными част€ми. ƒивизи€м предсто€ло решать следующие задачи:

2-й гвардейской механизированной дивизии – захватить северо-восточную и центральную часть Ѕудапешта, овладеть мостами через реку ƒунай, здани€ми ѕарламента, ÷ ¬ѕ“, ћинистерства обороны, вокзалом Ќюгати, управлением полиции и блокировать военные городки венгерских частей, не допустить подхода восставших в Ѕудапешт по дорогам с севера и востока;

33-й гвардейской механизированной дивизий – осуществить захват юго-восточной и центральной частей Ѕудапешта, овладеть мостами через реку ƒунай, ÷ентральной телефонной станцией, опорным пунктом « орвин», вокзалом елети, радиостанцией « ошут», заводом «„епель», јрсеналом, блокировать казармы венгерских воинских частей и не допустить подхода восставших в Ѕудапешт по дорогам с юго-востока;

|

адаровский гусар

Ѕела ирай в 1995 году |

128-й гвардейской стрелковой дивизии – захватить западную часть Ѕудапешта, овладеть ÷ентральным командным пунктом ѕ¬ќ, площадью ћосквы, горой √еллерт и крепостью, блокировать казармы и не допустить подхода венгерских повстанцев к городу с запада.

ƒл€ захвата важнейших объектов во всех дивизи€х были созданы по одному-два специальных передовых отр€да в составе батальона пехоты, а также от 100 до 150 десантников на бронетранспортерах, усиленных 10—12 танками.

4 но€бр€ операци€ «¬ихрь» началась. Ѕыли захвачены основные объекты вЅудапеште, члены правительства »мре Ќад€ укрылись в югославском посольстве. ќднако отр€ды венгерской национальной гвардии и отдельные армейские подразделени€ продолжали оказывать сопротивление советским войскам. —оветские войска наносили артиллерийские удары по очагам сопротивлени€ и проводили последующие зачистки силами пехоты при поддержке танков.

8.30 десантники 108-го гвардейского парашютно-десантного полка во взаимодействии с 37-м танковым полком 2-й гвардейской механизированной дивизии захватили 13 генералов и около 300 офицеров ћинистерства обороны и доставили их в ставку генерала армии ћалинина. ”правление венгерскими вооруженными силами было окончательно парализовано.

Ќесмотр€ на полное советское превосходство в силах и средствах, венгерские повстанцы по-прежнему преп€тствовали их продвижению. ¬скоре после 8 часов утра будапештское радио последний раз вышло в эфир и обратилось к писател€м и ученым мира с призывом помочь венгерскому народу. Ќо к тому времени советские танковые части уже завершали прорыв обороны Ѕудапешта и зан€ли мосты через ƒунай, ѕарламент и телефонную станцию.

ќсобенно ожесточенные бои, как и предполагалось, развернулись за объекты « орвина», площадь ћосквы, здание ѕарламента, королевский дворец

Ѕок о бок с советскими войсками действовали гусары адара – добровольческие отр€ды одетых в ватники коммунистов и членов —оюза “руд€щейс€ ћолодЄжи ¬енгрии.

полудню 5 но€бр€ в столице осталс€ фактически один сильный узел сопротивлени€ в переулке орвин. ƒл€ его подавлени€ было привлечено 11 артиллерийских дивизионов, имевших в своем составе около 170 орудий и минометов, а также несколько дес€тков танков. вечеру сопротивление повстанцев не только в переулке, но и во всем квартале прекратилось.

¬ течение 6 но€бр€ советска€ группировка войск в Ѕудапеште продолжала выполн€ть задачи по уничтожению отдельных вооруженных групп и пунктов сопротивлени€. Ѕои продолжались вплоть до вечера вторника, 6 но€бр€.

10 но€бр€ бои прекратились. »мре Ќадь и его подельники укрылись в югославском посольстве, но 22 числа их удалось оттуда выманить и арестовать. 16 июн€ 1958 года он, ћелетер и ещЄ несколько активных путчистов были повешены. 16 июн€ 1983 года останки Ќад€ и ћелетера были торжественно перезахоронены в Ѕудапештском сквере √ероев.

»збежать возмезди€ удалось ираю, который бежал в јвстрию и вскоре стал заместителем председател€ ¬енгерского революционного совета в —трасбурге. «атем переехал в —Ўј, где основал ¬енгерский комитет и јссоциацию борцов за свободу. ¬ 1990 году он вернулс€ в ¬енгрию, получил звание генерал-полковника и стал депутатом парламента. ƒожил он до 4 июл€ 2009 года.

|

ћетки: военна€ истори€ политика |

ядерные боеприпасы малого калибра - патроны. |

ƒневник |

»стори€ создани€ €дерной пули

/www.livejournal.ru/i/zh_zh_zh/like.png" target="_blank">http://www.livejournal.ru/i/zh_zh_zh/like.png); background-attachment: scroll; background-color: transparent; float: left; overflow: hidden; text-indent: -9999px; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; " target="_blank" title="ћне нравитс€">ћне нравитс€

–адикального уменьшени€ размеров, веса и сложности конструкции удалось достичь благодар€ применению экзотического трансуранового элемента калифорни€ – точнее, его изотопа с атомным весом 252. ѕосле обнаружени€ этого изотопа физиков ошеломило то, что основным каналом распада у него было спонтанное деление, при котором вылетало 5–8 нейтронов (дл€ сравнени€: у урана и плутони€ – 2 или 3). ѕервые оценки критической массы этого металла дали фантастически малую величину – 1,8 грамма!

ажда€ пул€ выдел€ла при взрыве энергию, равную, в среднем, взрыву 300 кг тротила. ¬есьма интересен был эффект от попадани€ атомной пули в танк или здание. ƒаже если активна€ брон€ современных танков не позвол€ла такому боезар€ду пробить защиту насквозь, то энерги€ цепной реакции буквально испар€ла кусок брони танка, а остальна€ часть танка расплавл€лась: гусеницы и башн€ намертво приваривались к корпусу. ѕопав же в кирпичную стену, атомна€ пул€ испар€ла около кубометра кладки, и здание обрушивалось. ѕри этом взрывна€ волна была на пор€док слабее, чем у взрывчатки той же мощности.

¬ распор€жении ученых были лишь микрограммы этого очень редкого материала. ѕолучать калифорний было очень сложно и очень дорого. ¬ случае пуль калибра 7,62 мм диаметр шарика калифорни€, необходимого дл€ цепной реакции, составл€л почти 8 мм. тому же, пул€ получилась т€желой, и дл€ того чтобы сохранить баллистику, пришлось изготовить и специальный порох, который давал пуле правильный разгон в стволе.

ƒруга€ проблема этого боезапаса - тепловыделение. ¬се радиоактивные выдел€ют тепло, и чем меньше период полураспада, тем сильнее они разреваютс€. ѕул€ с калифорниевым сердечником выдел€ла около 5 ватт тепла. »з-за разогрева мен€лись характеристики взрывчатки и взрывател€, а при сильном разогреве пул€ могла застр€ть в патроннике или в стволе, или, что еще хуже, самопроизвольно сдетонировать.

ѕоэтому патроны хранились в специальном холодильнике, представл€вшем собой массивную (толщиной около 15 см) медную плиту с гнездами под 30 патронов. ѕространство между гнездами было заполнено каналами, по которым под давлением циркулировал жидкий аммиак, обеспечива€ пул€м температуру около минус 15 градусов. Ёта холодильна€ установка потребл€ла около 200 ватт электропитани€ и весила примерно 110 кг, поэтому перевозить ее можно было только на специально оборудованном уазике. ¬ классических атомных бомбах система теплосъема €вл€етс€ составной частью конструкции, но тут она по необходимости была внешней.

ќднако даже замороженную до минус 15 пулю нужно было использовать в течение 30 минут после извлечени€ из термостата, то есть зар€дить в магазин, зан€ть позицию, выбрать нужную цель и выстрелить. ≈сли это не происходило воврем€, патрон нужно было вернуть в холодильник и снова термостатировать. ≈сли же пул€ пробыла вне холодильника больше часа, то она подлежала утилизации.

ƒругим непреодолимым недостатком стала непредсказуемость результатов. Ёнерги€ при взрыве каждого конкретного экземпл€ра колебалось от 100 до 700 килограммов тротилового эквивалента в зависимости от партии, времени и условий хранени€, а главное – материала цели, в которую попадала пул€.

”дарна€ волна получалась довольно слабой по сравнению с химической взрывчаткой такой же мощности, а вот радиаци€, наоборот, получала намного большую долю энергии. »з-за этого стрел€ть нужно было на максимальную прицельную дальность пулемета, но даже и в этом случае стрел€ющий мог получить большую дозу облучени€.

—рок хранени€ уникальных калифорниевых пуль не превышал шести лет, так что ни одна из них не дожила до нашего времени. алифорний из них был изъ€т и использован дл€ чисто научных целей, таких, например, как получение сверхт€желых элементов.

|

ћетки: военна€ истори€ |

Ќаша внешн€€ разведка ./»з истории работы агентуры/ |

ƒневник |

16 окт€бр€ 1913 года

—оветские разведчики .

/ »з истории —¬– /

–одилс€ ¬ладимир Ѕорисович Ѕарковский, видный советский разведчик, √ерой –оссийской ‘едерации (1996 год).

–одилс€ ¬ладимир Ѕорисович Ѕарковский, видный советский разведчик, √ерой –оссийской ‘едерации (1996 год).

ѕришел на работу во внешнюю разведку в 1939 году после окончани€ ћосковского станко–инструментального института. ¬ конце 1940 года направлен в јнглию в качестве оперативного сотрудника лондонской резидентуры. «анималс€ научно–технической разведкой, приобрел р€д источников, через которых получал важную секретную информацию, в частности, в области атомной энергии и атомного оружи€. ¬ дальнейшем выезжал в длительные командировки в —Ўј и страны «ападной ≈вропы. ѕрошел путь от оперативного сотрудника до резидента. «анимал руковод€щие должности в центральном аппарате разведки, €вл€лс€ профессором одной из кафедр раснознаменного института √Ѕ (ныне — јкадеми€ внешней разведки).

«а заслуги в разведывательной работе полковник Ѕарковский был награжден орденом расного «намени, трем€ орденами “рудового расного знамени, орденами ќтечественной войны II степени, расной «везды, "«нак ѕочета", многими медал€ми, а также нагрудными знаками "ѕочетный сотрудник госбезопасности" и "«а службу в разведке". ¬ 1984 году вышел в отставку по возрасту. явл€лс€ членом авторского коллектива"ќчерков истории российской внешней разведки", вел активную общественную работу. —кончалс€ 21 июл€ 2003 года. ≈го им€ занесено на ћемориальную доску абинета истории —¬– –оссии.

30 но€бр€ 2010 года в подмосковном расногорске торжественно открытамемориальна€ доска легендарному советскому разведчику ¬ладимиру Ѕарковскому, внесшему весомый вклад в создание атомного оружи€ в ———–.

¬ апреле 2012 года на «ѕервом канале» был показан фильм о ¬.Ѕарковском «ѕохищение бомбы», сн€тый студией «јртель» к 90-летию внешней разведки.

16 окт€бр€ 1913 года

–одилс€ ¬алентин ¬асильевич –€бов, активный разведчик по линии научно-технической разведки.

–одилс€ ¬алентин ¬асильевич –€бов, активный разведчик по линии научно-технической разведки.

¬ органах госбезопасности — с 1938 года. ¬ыполн€л разведывательные задани€ по линии научно–технической разведки в долгосрочных командировках в Ёстонии, ƒании, ”ругвае, јргентине и ѕакистане. ¬ 1950 — 1953 годах €вл€лс€ резидентом вашингтонской резидентуры. Ќа всех этапах своей оперативной де€тельности добивалс€ высоких результатов. –абота€ в центральном аппарате, занимал руковод€щие должности в системе Ќ“–.

«аслуги полковника –€бова отмечены орденом “рудового расного «намени, многими медал€ми, а также нагрудным знаком "ѕочетный сотрудник госбезопасности". —кончалс€ в 1974 году при исполнении служебных об€занностей.

|

ћетки: военна€ истори€ —¬– разведка |

¬злет пилота –ычагова. |

ƒневник |

| –ычагов ѕавел ¬асильевич |

|

|

|||||||||

|

|

ћетки: военна€ истори€ |

—оветска€ разведчица ј‘–» ј де Ћј— Ё–ј— |

ƒневник |

јфрика де Ћас Ёрас

јфрика де Ћас Ёрас родилась 26 апрел€ 1909 года в городе —еуте (»спанское ћарокко). Ќеобычное им€ отец дал дочери в честь јфриканского континента, приютившего его и его семью.

јфрика получила среднее образование: до 1923 года она училась в ћадриде в колледже, затем продолжила образование в монастырской школе в городе ћелиль€.

¬ середине 1933 года јфрика переезжает в »спанию, работает в ћадриде на текстильной фабрике, вступает в р€ды коммунистической партии и вскоре принимает участие в подготовке восстани€ горн€ков в провинции јстури€. ¬ыполн€ет самые опасные поручени€: распредел€ет оружие и осуществл€ет св€зь между различными отр€дами восставших. ѕосле подавлени€ восстани€ более года находитс€ на нелегальном положении.

— началом гражданской войны в »спании в 1936 году јфрика ушла на фронт и сражалась на стороне республиканцев.

¬ 1937 году в »спании јфрика начала сотрудничать с советской внешней разведкой, выполн€€ ее специальные задани€ в различных странах. »менно тогда в оперативной переписке ее стали называть "ѕатри€".

¬ 1939 году вывезена в —оветский —оюз, получила советское гражданство.

¬ годы ¬еликой ќтечественной войны €вл€лась радисткой разведывательно-диверсионного отр€да специального назначени€ "ѕобедители", которым командовал ƒ.Ќ. ћедведев. Ќе раз приходилось јфрике участвовать в боевых операци€х отр€да, про€вл€ть смелость и отвагу при выполнении заданий командовани€.

Ћетом 1944 года становитс€ сотрудницей нелегальной разведки. ѕомимо родного испанского јфрика в совершенстве владела французским и русским €зыками. ¬ 1947 году ÷ентр прин€л решение направить "ѕатрию" дл€ разведывательной работы в одну из стран Ћатинской јмерики, в которой ей суждено было осесть на долгие 20 лет. ¬се это врем€ разведчица успешно выполн€ла ответственные задани€ по сбору и передаче в ÷ентр ценной разведывательной информации.

—лужбе в советских органах государственной безопасности отдала более 45 лет. Ѕольшую часть из них находилась на работе за границей в нелегальных услови€х. ¬ышла в отставку только в 1985 году.

Ќаграждена орденами Ћенина, ќтечественной войны II степени, двум€ орденами расной «везды, многими медал€ми, в том числе — двум€ медал€ми "«а отвагу", а также нагрудным знаком "ѕочетный сотрудник госбезопасности". ѕолковник.

—кончалась 8 марта 1988 года.

ѕо материалам http://svr.gov.ru

|

ћетки: истори€ разведки военна€ истори€ |

ƒню танкистов - 9 сент€бр€ 2012 года. |

ƒневник |

–усские танки

|

ћодель, год |

раткие ““’ |

|

Ѕоева€ масса 4 т. Ёкипаж 2 чел. –азмеры: длина – 17,8 м, ширина – 12 м, высота – 9 м. ¬ооружение: один пулемЄт ћаксим. Ѕронирование – 8 мм. ƒвигатель карбюраторный 20 л. с. —корость по шоссе 25 км/ч. ѕервый в мире танк, воплощЄнный в металле. ѕостроен один экземпл€р. „итать статью о нЄм> |

|

| Ѕоева€ масса 60 т. Ёкипаж 2 чел. –азмеры: длина – 3,6 м, ширина – 2 м, высота без башни – 1,5 м. ¬ооружение: 2?76,2-мм оруди€, одиннадцать пулемЄтов ћаксим. Ѕронирование – 10 мм. ƒвигатели карбюраторные 2?250 л. с. —корость по шоссе 17 км/ч. „итать статью о нЄм> | |

|

—, 1919, также известен, как «“анк ћ», «–ено русский» Ѕорец за свободу товарищ Ћенин, |

Ѕоева€ масса – 7 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – одна 37-мм пушкаSA-18, один 8-мм пулемЄт √очкисса. “олщина брони – 16 мм лоб и борт корпуса. ƒвигатель јћќ – 34 л. с. —корость по шоссе – 8,5 км/ч. «апас хода по шоссе – 60 км. “ираж – 15 шт. „итать статью о нЄм > |

|

Ѕоева€ масса – 5,9 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – одно 37-мм орудие, один 6,5-мм пулемЄт ‘Єдорова. “олщина брони: лоб и борт корпуса – 14 мм, башн€ – 8 мм. ƒвигатель – ћ-1, 40 л. с. —корость по шоссе – 16,5 км/ч. «апас хода по шоссе – 120 км. “ираж – 950 шт.„итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 18,5 т. Ёкипаж – 5 чел. ¬ооружение: дна 45-мм танкова€ пушка обр. 1930 г., четыре 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб и борт корпуса – 20 мм, башн€ – 20 мм. рыша и днище –8,5 мм. ƒвигатель – 250 л. с. —корость по шоссе – 25,4 км/ч. «апас хода по шоссе – 140 км. “ираж – 25 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 2,7 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – 1 пулемЄт ƒ“. “олщина брони – 10 мм лоб и борт корпуса. ƒвигатель – √ј«-јј 40 л. с. —корость по шоссе – 40 км/ч. «апас хода по шоссе – 120 км.“ираж – 3295 штук. „итать статью о нЄм→ |

|

|

|

Ѕоева€ масса – 8 т . Ёкипаж – 3 чел. два 7,62-мм пулемЄта.“олщина брони: корпус и башн€ – 15 мм. ƒвигатель – 90 л. с. —корость по шоссе – 30 км/ч. «апас хода по шоссе – 130 км. “ираж – 1627 штук. „итать статью о нЄм > |

|

Ѕоева€ масса – 25 т. Ёкипаж – 5 чел. ¬ооружение – одно 76.2-мм и одно 37-мм, орудие, 2 ? 7,62-мм пулемЄта ƒ“, 3?7,62-мм ћаксим.“олщина брони: лоб – 44 мм, борт корпуса и башн€ – 300 мм. ƒвигатель ћ-6, 300 л. с. —корость по шоссе – 34 км/ч. «апас хода по шоссе – 350 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 11 т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 37-мм танкова€ пушка 5 образца 1930 года, один 7,62-мм пулемЄт ƒ“, “олщина брони – лоб, борт корпуса и башн€ – 13 мм. ƒвигатель авиационный "Ћиберти", 400 л. с. —корость по шоссе – 52 км/ч на гусеницах, 72 км/ч на колесах. «апас хода по шоссе – 200 и 300 км соответственно. „итать статью о нЄм > |

|

| Ѕоева€ масса – 9 т . Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – 37-мм танкова€ пушка 5 образца 1930 года и 7,62-мм пулемЄт ƒ“, толщина брони: лоб, борт, корма и башн€ – 13 мм; крыша – 10 мм; днище – 6 мм. ƒвигатель – 90 л. с. —корость по шоссе – 30 км/ч. «апас хода по шоссе – 130 км. „итать статью о нЄм > | |

|

Ѕоева€ масса – 25.4 т. Ёкипаж – 6 чел. Ѕронирование – 10-30 мм. ¬ооружение: 1?76,2-мм “-28, 4?7,62-мм пулемЄта ƒ“. ћощность двигател€ – 500 л.с. —корость по шоссе – 42 км/ч. “ираж – 503 шт.„итать статью о нЄм > |

|

| Ѕоева€ масса – 9,4 т . Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года и 7,62-мм пулемЄт ƒ“, толщина брони: лоб, борт, корма и башн€ – 13 мм; крыша – 10 мм; днище – 6 мм. ƒвигатель – 90 л. с. —корость по шоссе – 30 км/ч. «апас хода по шоссе – 130 км. „итать статью о нЄм > | |

|

Ѕоева€ масса – 11,5 т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один 7,62-мм пулемЄт ƒ“. “олщина брони – лоб, борт корпуса и башн€ – 13 мм. ƒвигатель – авиационный ћ-5, 400 л. с. —корость по шоссе – 52 км/ч на гусеницах, 72 км/ч на колесах. “ираж – 1884 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 3,2 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – 1 пулемЄт. “олщина брони – 9 мм лоб и борт корпуса. ƒвигатель – √ј«-јј, 40 л. с. —корость по шоссе – 36, на плаву 6 км/ч. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 50 т. Ёкипаж – 11 человек. ƒлина корпуса – 9720 мм, Ўирина – 3200 мм, ¬ысота – 3430 мм, лиренс – 530 мм.¬ооружение – одна 76,2-мм “-28, две 45-мм танковых пушки обр. 1932 года 20 , 6 пулемЄтов ƒ“. Ѕронирование: лоб корпуса – 50 мм, борт – 20 мм, башн€ – 20 мм. ƒвигатель – ћ17, 500 л. с. —корость по шоссе – 30 км/ч. “ираж – 61 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

|

Ѕоева€ масса – 3,3 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – один 7,62-мм пулемЄт. Ѕронирование: лоб, борт корпуса и башн€ – 9 мм, днище – 4 мм. ƒвигатель – карбюраторный √ј«-јј, 40 л. с. —корость по шоссе – 40 км/ч, по воде – 6 км/ч. «апас хода по шоссе – 200 км. „итать статью о нЄм > |

|

Ѕоева€ масса – 28,5 т. Ёкипаж – 5 чел. Ѕронирование – 30–10 мм. ƒлина – 6530 мм. Ўирина – 3055 мм. ¬ысота – 2850 мм. лиренс – 450 мм. ¬ооружение: 1?76,2-мм “-28, 4?7,62-мм пулемЄта ƒ“. ћощность двигател€ – 500 л.с. —корость по шоссе – 56 км/ч на гусеницах, 81 км/ч на колесах. “ираж – 8 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

|

Ѕоева€ масса – 13,8 т. Ёкипаж – 3 чел, вооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один-два 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб корпуса – 20 мм, борт – 13 мм, башн€ – 15 мм. ƒвигатель – бензиновый ћ17“, 400 л. с. —корость по шоссе – 52-73 км/ч. «апас хода по шоссе – 350-500 км (с дополнительными баками). „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 13,8 т. Ёкипаж – 3 чел, вооружение – одна 76-мм пушка “-26, два 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб корпуса – 20 мм, борт – 13 мм, башн€ – 15 мм. ƒвигатель – бензиновый ћ17“, 400 л. с. —корость по шоссе – 50-73 км/ч. «апас хода по шоссе – 350-500 км (с дополнительными баками). “ираж – 154 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 18 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , два – 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб и борт корпуса – 20 мм, башн€ – 25 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2, 450 л. с. —корость по шоссе на колесах – 65 км/ч, на гусеницах – 65 км/ч. «апас хода – 400 км и 900 км соответственно. “ираж – 1 шт. „итать статью о нЄм > |

|

Ѕоева€ масса – 55 т. Ёкипаж – 7 человек. ¬ооружение – одна 76,2-мм Ћ-11, одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один 12,7-мм пулемЄт ƒЎ , 4 7,62-мм пулемЄта ƒ“. Ѕронирование: лоб корпуса – 75 мм, борт – 60 мм, башн€ – 60 мм. ƒвигатель – √јћ-34,850 л. с. —корость по шоссе – 34,5 км/ч. “ираж – 1 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 58 т. Ёкипаж – 8 человек. ¬ооружение – одна 76,2-мм Ћ-11, одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , три 7,62-мм пулемЄта ƒ“. Ѕронирование: лоб корпуса – 60 мм, борт – 60 мм, башн€ – 60 мм. ƒвигатель – √јћ-34, 850 л. с. —корость по шоссе – 35,7 км/ч. «апас хода по шоссе – 160 км. “ираж – 1 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

|

Ѕоева€ масса – 14,65 т. Ёкипаж – 3 чел, вооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один-два 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб корпуса – 20 мм, борт – 13 мм, башн€ – 15 мм. ƒвигатель – дизельный ¬2, 500 л. с. —корость по шоссе – – 62 км/ч на гусеницах, 86 км/ч на колесах. «апас хода по шоссе – 350-500 км (с дополнительными баками). “ираж – 706 шт. „итать статью о нЄм > |

| Ѕоева€ масса – 5,5 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение: один 12,7-ммпулемЄт ƒЎ , один 7,62-мм пулемЄт ƒ“. Ѕронирование: лоб и борт корпуса – 13 мм, башн€ – 10 мм. ƒвигатель √ј«-11, 85 л. с. —корость по шоссе – 44 км/ч, (на плаву 5 км/ч.). «апас хода по шоссе – 220 км.„итать статью о нЄм > | |

|

Ѕоева€ масса – 43,1 т. Ёкипаж – 5 чел. ¬ооружение – одна 76,2-мм пушка Ћ-11, три 7,62-мм пулемЄта ƒ“. “олщина брони: лоб корпуса – 75 мм, борт – 60 мм, башн€ – 82 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2, 500 л. с. —корость по шоссе – 36 км/ч. «апас хода по шоссе – 230 км.„итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 52 т. Ёкипаж – 6 чел. ¬ооружение – одно 152-мморудие ћ-10, три 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб, борт корпуса и башн€ – 75 мм. ƒвигатель – ¬-2 , 600 л. с. —корость по шоссе – 35 км/ч. «апас хода по шоссе – 250 км. “ираж – 434 шт.„итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 26,5 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 76,2-мм пушка Ћ-11 (с 1941 – ‘-34), два 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб и борт корпуса – 45 мм, башн€ – 45 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2, 500 л. с. ћаксимальна€ скорость – 55 км/ч. «апас хода – 370 км.„итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 13,5 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один 7,62-мм пулемет. “олщина брони: корпус и башн€ – 37 мм. ƒвигатель – дизель ¬-6, 300 л. с. —корость по шоссе – 60 км/ч. «апас хода по шоссе – 340 км.“ираж – 75 шт . „итать статью о нЄм > |

|

| Ѕоева€ масса – 26 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 57-мм пушка «и—-4 (с 1943 – «и—-4ћ), два 7,62-мм пулемЄта. “олщина брони: лоб и борт корпуса – 45 мм, лоб башни – 52 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2, 500 л. с. ћаксимальна€ скорость – 55 км/ч. «апас хода – 300 км. „итать статью о нЄм > | |

|

Ѕоева€ масса ~ 7 т. Ёкипаж – 2-3 чел. ¬ооружение – лЄгкое орудие калибра 37-45 мм, 2 ? 7,62-мм ƒ“. “олщина брони: лоб корпуса – 20 мм, борт – 10 мм, башн€ – 20 мм. ƒвигатель – многотопливный четырехцилиндровый карбюраторный 1ћј, 52-56 л. с. —корость по шоссе – 20 км/ч. «апас хода по шоссе – 140 км. “ираж – 62 шт.„итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 5,8 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – одна 20-мм пушка “ЌЎ, один 7,62-мм пулемет ƒ“. “олщина брони: лоб корпуса – 35 мм, борт – 15 мм, башн€ – 15 мм. ƒвигатель – √ј« 202. 70 л. с. —корость по шоссе – 42 км/ч. «апас хода по шоссе – 450 км. “ираж –5920 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 9,8 т. Ёкипаж – 2 чел. ¬ооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один 7,62-мм пулемет ƒ“. “олщина брони: лоб 35-45 мм, башн€ – 35 мм, маска пушки – 65 мм, борт – 15 мм, корма – 25 мм, крыша, днище –10 мм. ƒвигатель – 2?√ј« 202. 140 л. с. —корость по шоссе – 45 км/ч. «апас хода по шоссе –350 км. “ираж – 8231 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 42,5 т. Ёкипаж – 5 чел. ¬ооружение – одна 76,2-мм пушка ‘-34, три 7,62-мм пулемета. “олщина брони: лоб корпуса – 75 мм, борт – 40 мм, башн€ – 82 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2 , 600 л. с. —корость по шоссе – 42 км/ч. «апас хода по шоссе – 250 км. “ираж –2769 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 11,6 т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 45-мм танкова€ пушка 20 обр. 1932 года , один 7,62-мм пулемет ƒ“. “олщина брони: лоб корпуса – 45 мм, борт – 25 мм, башн€ – 35 мм. ƒвигатель – два √ј« 80 по 85 л. с. —корость по шоссе – 45 км/ч. «апас хода по шоссе – 360 км. “ираж – 85 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 46 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 85-мм пушка ƒ5, три 7,62-мм пулемета. “олщина брони: лоб корпуса – 75 мм, борт – 60 мм, башн€ – 100 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2 , 600 л. с. —корость по шоссе – 42 км/ч. «апас хода по шоссе – 330 км. “ираж –148 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 44 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение: 85-мм танкова€ пушка ƒ5 и 3 пулемета ƒ“. “олщина брони: лоб корпуса – 100 мм, борт – 90 мм, башн€ – 100 мм. —корость по шоссе – 37 км/ч. «апас хода по шоссе – 120 км. “ираж – 107 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 32 т. Ёкипаж – 5 чел. ¬ооружение – одна 85-мм пушка, два 7,62-мм пулемета ƒ“. “олщина брони: лоб и борт корпуса – 45 мм, башн€ – 90 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2, 500 л. с. ћаксимальна€ скорость – 55 км/ч. «апас хода – 420 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 46 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 122-мм пушка, три 7,62-мм пулемета. “олщина брони: лоб корпуса – 120 мм, борт – 90 мм, башн€ – 100 мм. ƒвигатель – дизель ¬-2»—, 520 л. с. —корость по шоссе – 37 км/ч. «апас хода – 220 км. “ираж – 3385 шт.„итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 31,5 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 85-мм пушка, два 7,62-мм пулемета. “олщина брони: лоб корпуса – 120 мм. ƒвигатель – ¬-44, 520 л. с. ћаксимальна€ скорость – 51 км/ч. “ираж – 1823 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 47 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 122-мм пушка, один 7,62-мм пулемет, один 12,7-мм зенитный пулемет. “олщина брони – лоб корпуса – 120 мм, борт – 90 мм. ƒвигатель – дизель, ¬-11»— 520 л. с. —корость макс. – 40 км/ч. «апас хода по шоссе – 200 км. “ираж – 2311 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 36 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 100-мм пушка ƒ10“1, два 7,62-мм пулемета, один 12,7-мм зенитный пулемЄт. “олщина брони: лоб корпуса – 100 мм, борт – 80 мм, башн€ – 200 мм. ƒвигатель – ¬-54, 520 л. с. —корость по шоссе – 50 км/ч. «апас хода – 350-440 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 60 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 122-мм пушка, два 12,7-мм пулемЄта. “олщина брони – лоб и борт корпуса – 160 мм, лоб башни – 250 мм, борт башни – 170 мм. ƒвигатель – дизель, 750 л. с. —корость по шоссе – 43 км/ч. «апас хода по шоссе – 170 км. “ираж – 219 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 68т. Ёкипаж – 5 человек. ¬ооружение – 130-мм пушка, 12,7-мм спаренный с нею пулемет, шесть 7,62-мм пулемЄтов, 12,7-мм зенитный пулемЄт. Ѕронирование – лоб башни – 210 мм, лоб корпуса – 150 мм, борт корпуса – 150-100 мм. ћощность двигател€ – 1050 л.с., скорость – 59 км/ч, запас хода – 300 км. “ираж – 47 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 14,6 т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение: одна 76-мм пушка, один 7,62-мм пулемет. Ѕронирование противопульное – 6-13 мм. ƒвигатель – дизель ¬-6, 240 л. с. ћаксимальна€ скорость по шоссе 4 км/ч, на плаву – 10 км/ч. «апас хода – 250 км. “ираж – 3039 шт. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 51 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 122-мм пушка, два 12,7-мм пулемЄта. “олщина брони – лоб и борт корпуса – 120 мм, лоб башни – 201 мм, борт башни – 148 мм. ƒвигатель – дизель, 700 л. с. —корость по шоссе – 42 км/ч. «апас хода по шоссе – 200 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 36,5 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 100-мм пушка ƒ10“1, два 7,62-мм пулемета, один 12,7-мм зенитный пулемЄт ƒЎ ћ. “олщина брони: лоб корпуса – 100 мм, борт – 80 мм, башн€ – 200 мм. ƒвигатель – ¬-55¬, 580 л. с. —корость по шоссе – 50 км/ч. «апас хода – 400 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 37 т. Ёкипаж – 4 чел. ¬ооружение – одна 115-мм пушка 2ј20, один 7,62-мм пулемЄт ѕ “ и один 12,7-мм зенитный пулемЄт ƒЎ ћ. Ѕрон€ противоснар€дна€: лоб корпуса – 100 мм, борт – 80 мм, лоб башни – 188 мм. ƒвигатель – ¬-55, 580 л. с. —корость по шоссе – 50 км/ч. «апас хода – 450 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

|

Ѕоева€ масса – 38 т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 125-мм пушка ƒ-81, один 7,62-мм пулемЄт ѕ “, один 12,7-мм зенитный пулемЄт Ќ—¬“. Ѕрон€ противоснар€дна€: лоб корпуса – 105 мм, борт – 80 мм, лоб башни – 150 мм. ћощность двигател€ – 700 л. с. —корость по шоссе – 60,5 км/ч. «апас хода – 500–600 (700 с доп. баками) км. „итать статью о нЄм > |

| Ѕоева€ масса – 34,5т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – ѕ” ѕ“”– 2 4 «ƒракон» (15 ракет), один 7,62-мм пулемЄт ѕ “. Ѕрон€ противоснар€дна€: лоб корпуса – 100 мм, борт – 80 мм, лоб башни – 206 мм. ƒвигатель – ¬-55, 580 л. с. —корость по шоссе – 50 км/ч. «апас хода – 500 (700 с доп. баками) км. “ираж – 110 шт .„итать статью о нЄм > | |

|

Ѕоева€ масса – 41т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 125-мм пушка 2ј46, один 7,62-мм пулемЄт ѕ “, один 12,7-мм зенитный пулемЄт Ќ—¬“. Ѕрон€ противоснар€дна€: лоб корпуса – 208 мм, борт – 70–80 мм, лоб башни – 410 мм. ћощность двигател€ – 780 л. с. —корость по шоссе – 60 км/ч. «апас хода – 470 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 42т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 125-мм пушка 2ј46-1, один 7,62-мм пулемЄт ѕ “, один 12,7-мм зенитный пулемЄт Ќ—¬“. Ѕрон€ противоснар€дна€: лоб корпуса – 208 мм, борт – 70–80 мм, лоб башни – 410 мм. ћощность газотурбинного двигател€ – 1000 л. с. —корость по шоссе – 65 км/ч. «апас хода – 600 км. „итать статью о нЄм > |

|

|

Ѕоева€ масса – 42 т. Ёкипаж – 3 чел. ¬ооружение – одна 125-мм пушка 2ј46ћ-5, один 7,62-мм пулемЄт ѕ “, один 12,7-мм зенитный пулемЄт орд. Ѕрон€ стальна€ катана€ и лита€ и многослойна€ комбинированна€, противоснар€дна€: эквивалентен броневой стали 800—830 мм против Ѕѕ—,1150–1350 мм против кумул€тивных боеприпасов. ћощность дизельного двигател€ ¬92—2 – 1000 л. с. —корость по шоссе – 60 км/ч. «апас хода – 550 (700 с доп. баками) км. „итать статью о нЄм > |

|

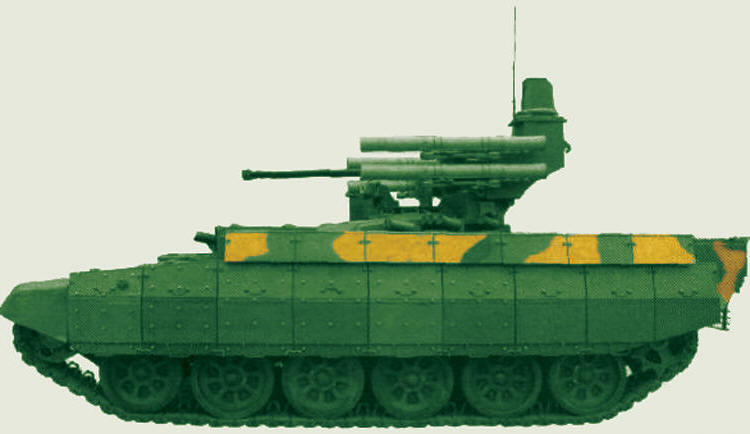

| Ѕоева€ масса – 48 т. Ёкипаж – 5 чел. ¬ооружение ¬ооружение состоит из двух 30-мм пушек 2ј42 и спаренного с ними 7,62 пулемета ѕ “ћ и четырех ѕ“”– јтака-“. ¬ надгусеничных нишах установлены два 30-мм ј√-17ƒ. Ѕрон€ стальна€ катана€ и лита€ и многослойна€ комбинированна€, противоснар€дна€: эквивалентен броневой стали 800—830 мм против Ѕѕ—,1150–1350 мм против кумул€тивных боеприпасов. ћощность дизельного двигател€ ¬92—2 – 1000 л. с. —корость по шоссе – 65 км/ч. «апас хода – 550 (700 с доп. баками) км. „итать статью о нЄм > |

ѕо материалам: –усский портал.

|

ћетки: военна€ истори€ танки день танкистов |

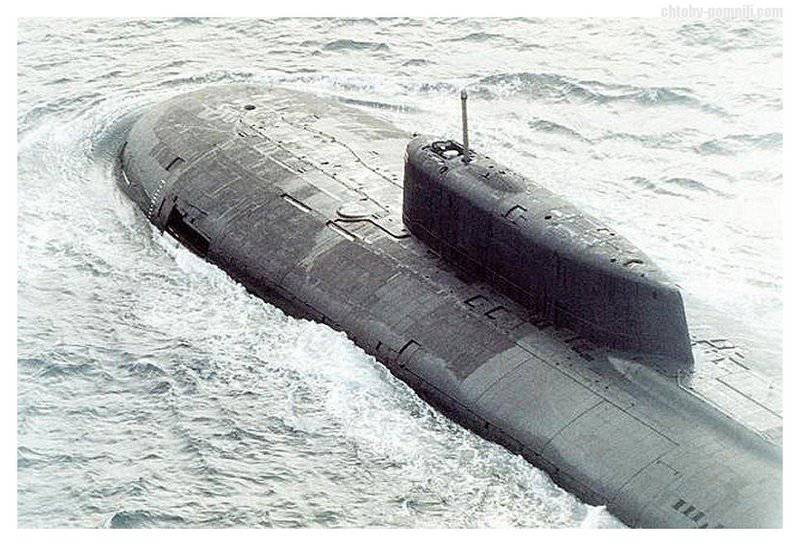

ак погибла подлодка " ”–— ". |

ƒневник |

|

ћетки: военна€ истори€ |

ћы помним подводников " ”–— ј". |

ƒневник |

|

ћетки: военна€ истори€ |

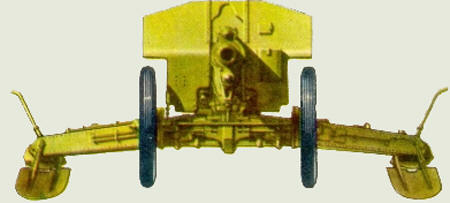

»стори€ 122-мм гаубицы ћ-30 в моей личной жизни. |

ƒневник |

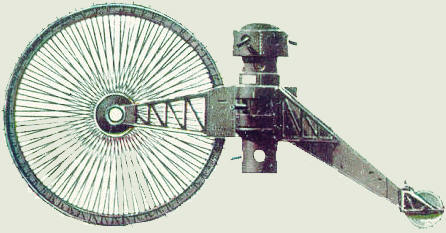

¬ марте 1937 года на московском совещании представителей –абоче-кресть€нской расной армии (– ј) было решено прин€ть предложение маршала ≈горова о разработке более мощной 122-мм гаубицы. ¬ сент€бре 1937 года отдельна€ конструкторска€ группа ћотовилихинского завода под руководством ‘. ‘. ѕетрова получила задание на разработку такого оруди€.

ѕроект гаубицы ћ-30 поступил в √ј” 20 декабр€ 1937 года. ќрудие многое заимствовало от других образцов артиллерийского вооружени€; в частности, устройство канала ствола было близко к аналогичному узлу гаубицы «Ћубок», от неЄ же вз€ли тормоз отката и передок. Ќесмотр€ на требование √ј” оснастить новую гаубицу клиновым затвором, ћ-30 была оснащена поршневым затвором, заимствованным без изменений от 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. олЄса были вз€ты от пушки ‘-22. ќпытный образец ћ-30 был закончен 31 марта 1938 года, однако заводские испытани€ зат€нулись из-за необходимости доработки гаубицы. ѕолигонные испытани€ гаубицы проходили с 11 сент€бр€ по 1 но€бр€ 1938 года. ’от€, по заключению комиссии, орудие полигонные испытани€ не выдержало (за врем€ испытаний дважды ломались станины), было, тем не менее, рекомендовано направить орудие на войсковые испытани€.

29 сент€бр€ 1939 года ћ-30 была прин€та на вооружение под официальным наименованием «122-мм дивизионна€ гаубица обр. 1938 г.»

ѕроизводство гаубиц ћ-30 началось в 1940 году. ѕервоначально оно велось двум€ заводами – є 92 (г. √орький) и є 9 (”«“ћ). «авод є 92 выпускал ћ-30 только в 1940 году, всего это предпри€тие выпустило 500 гаубиц.

ѕроизводство гаубиц ћ-30 началось в 1940 году. ѕервоначально оно велось двум€ заводами – є 92 (г. √орький) и є 9 (”«“ћ). «авод є 92 выпускал ћ-30 только в 1940 году, всего это предпри€тие выпустило 500 гаубиц.

роме выпуска буксируемых орудий, выпускались стволы ћ-30— дл€ монтажа на самоходно-артиллерийских установках (—ј”) —”-122.

—ерийное производство оруди€ продолжалось до 1955 года. ѕреемником ћ-30 стала 122-мм гаубица ƒ-30, прин€та€ на вооружение в 1960 году.