-Видео

- Житель Донецка: Из за вашего цирка, у на

- Смотрели: 2 (0)

- Деление бактерий.

- Смотрели: 2 (0)

- 27.09. В Москве разогнали сторонников ам

- Смотрели: 2 (0)

- Йемен уничтожение танка М-1"Абрамс" из П

- Смотрели: 5 (0)

- Польские болельщики в Киеве кричат "Банд

- Смотрели: 5 (0)

-Музыка

- Gheorghe Zamfir - Yesterday

- Слушали: 2235 Комментарии: 0

- Gheorghe Zamfir — Моя любовь(Guitar)

- Слушали: 66 Комментарии: 1

- Ennio Morricone - Одинокий пастух.

- Слушали: 93 Комментарии: 1

- Ennio Morricone - Chi Mai.

- Слушали: 54 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Интересные статьи и публикации на различные темы.

Пропионовокислые бактерии |

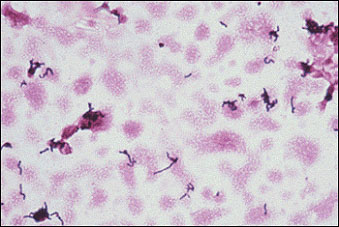

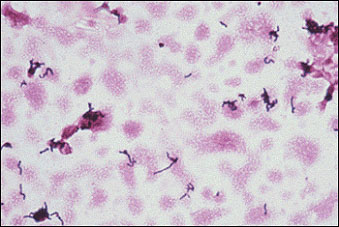

В эту группу, объединяемую в род Propionibacterium , входят грамположительные, неподвижные, не образующие спор палочковидные бактерии, размножающиеся бинарным делением. В зависимости от условий культивирования и цикла развития форма клетки может меняться до кокковидной, изогнутой или булавовидной. Типовой вид - Propionibacterium freudenreichii .

Большинство пропионовокислых бактерий - аэротолерантные анаэробы , получающие энергию в процессе брожения , основным продуктом которого является пропионовая кислота . Аэротолерантность их обусловлена наличием полностью сформированной ферментной системы защиты от токсических форм кислорода (супероксидный анион, перекись водорода). У пропионовокислых бактерий обнаружены супероксиддисмутазная, каталазная и пероксидазная активности. Внутри группы отношение к О2 различно. Некоторые виды могут расти в аэробных условиях.

Брожение не исчерпывает всех возможностей получения энергии этой группой эубактерии. Хотя гликолитическое расщепление глюкозы с образованием в качестве обязательного промежуточного соединения пировиноградной кислот ы является основным путем разложения глюкозы, кроме этого пути в группе пропионовых бактерий обнаружен окислительный пентозофосфатный путь , реакции ЦТК , активное " флавиновое дыхание " и окислительное фосфорилирование , сопряженное с электронтранспортной системой. Вклад каждого из этих путей в общий энергетический метаболизм зависит как от вида бактерий, так и от конкретных внешних условий.

Эволюция пропионовых бактерий определенно шла по пути приспособления к аэробным условиям. У некоторых видов обнаружен " эффект Пастера ": в присутствии кислорода воздуха происходит переключение с брожения на дыхание.

Пропионовые бактерии могут синтезировать гемсодержащие белки. В их клетках обнаружены цитохромы.

Важную роль в аэробном метаболизме пропионовых бактерий играет " флавиновое дыхание ", которому приписывают основную связь этих бактерий с молекулярным кислородом. В процессе флавинового дыхания происходит перенос двух электронов с флавопротеинов на О2, сопровождающийся образованием перекиси водорода, которая разлагается бактериальной каталазой и пероксидазой. Однако флавиновое дыхание не связано с получением клеткой энергии.

Транспорт электронов в дыхательной цепи некоторых пропионовых бактерий сопровождается образованием АТФ , что может указывать на подключение к этому процессу цитохромов , однако эффективность окислительного фосфорилирования низка. Последнее, вероятно, объясняется несовершенством механизмов сопряжения. В то время как в аэробных условиях конечным акцептором электронов с НАД*Н2 является О2, в анаэробных условиях им может быть нитрат, фумарат.

Таким образом, в группе пропионовых бактерий мы сталкиваемся с большим разнообразием энергетических возможностей. В целом у пропионовых бактерий достаточно четко просматриваются две тенденции: с одной стороны, усовершенствование основного анаэробного способа получения энергии, с другой - попытки приспособления и, более того, рационального использования молекулярного кислорода.

Конструктивный метаболизм пропионовых бактерий претерпел дальнейшую эволюцию в сторону большей независимости от органических соединений внешней среды. Пропионовые бактерии характеризуются хорошо развитыми биосинтетическими способностями и могут расти на простой синтетической среде с аммонийным азотом в качестве единственного источника азота при добавлении к среде пантотеновой кислоты и биотина, а для некоторых видов и тиамина. У ряда пропионовых бактерий обнаружена способность к азотфиксации.

Местообитание пропионовых бактерий - кишечный тракт жвачных животных, молоко, твердые сыры, в приготовлении которых они принимают участие. После молочнокислого брожения , когда лактоза превращена в молочную кислоту, начинают размножаться пропионовые бактерии, сбраживающие молочную кислоту с образованием уксусной и пропионовой кислот. Эти кислоты придают сырам специфический острый вкус. Пропионовые бактерии используют в микробиологической промышленности в качестве продуцентов витамина В12.

2.

3.

Большинство пропионовокислых бактерий - аэротолерантные анаэробы , получающие энергию в процессе брожения , основным продуктом которого является пропионовая кислота . Аэротолерантность их обусловлена наличием полностью сформированной ферментной системы защиты от токсических форм кислорода (супероксидный анион, перекись водорода). У пропионовокислых бактерий обнаружены супероксиддисмутазная, каталазная и пероксидазная активности. Внутри группы отношение к О2 различно. Некоторые виды могут расти в аэробных условиях.

Брожение не исчерпывает всех возможностей получения энергии этой группой эубактерии. Хотя гликолитическое расщепление глюкозы с образованием в качестве обязательного промежуточного соединения пировиноградной кислот ы является основным путем разложения глюкозы, кроме этого пути в группе пропионовых бактерий обнаружен окислительный пентозофосфатный путь , реакции ЦТК , активное " флавиновое дыхание " и окислительное фосфорилирование , сопряженное с электронтранспортной системой. Вклад каждого из этих путей в общий энергетический метаболизм зависит как от вида бактерий, так и от конкретных внешних условий.

Эволюция пропионовых бактерий определенно шла по пути приспособления к аэробным условиям. У некоторых видов обнаружен " эффект Пастера ": в присутствии кислорода воздуха происходит переключение с брожения на дыхание.

Пропионовые бактерии могут синтезировать гемсодержащие белки. В их клетках обнаружены цитохромы.

Важную роль в аэробном метаболизме пропионовых бактерий играет " флавиновое дыхание ", которому приписывают основную связь этих бактерий с молекулярным кислородом. В процессе флавинового дыхания происходит перенос двух электронов с флавопротеинов на О2, сопровождающийся образованием перекиси водорода, которая разлагается бактериальной каталазой и пероксидазой. Однако флавиновое дыхание не связано с получением клеткой энергии.

Транспорт электронов в дыхательной цепи некоторых пропионовых бактерий сопровождается образованием АТФ , что может указывать на подключение к этому процессу цитохромов , однако эффективность окислительного фосфорилирования низка. Последнее, вероятно, объясняется несовершенством механизмов сопряжения. В то время как в аэробных условиях конечным акцептором электронов с НАД*Н2 является О2, в анаэробных условиях им может быть нитрат, фумарат.

Таким образом, в группе пропионовых бактерий мы сталкиваемся с большим разнообразием энергетических возможностей. В целом у пропионовых бактерий достаточно четко просматриваются две тенденции: с одной стороны, усовершенствование основного анаэробного способа получения энергии, с другой - попытки приспособления и, более того, рационального использования молекулярного кислорода.

Конструктивный метаболизм пропионовых бактерий претерпел дальнейшую эволюцию в сторону большей независимости от органических соединений внешней среды. Пропионовые бактерии характеризуются хорошо развитыми биосинтетическими способностями и могут расти на простой синтетической среде с аммонийным азотом в качестве единственного источника азота при добавлении к среде пантотеновой кислоты и биотина, а для некоторых видов и тиамина. У ряда пропионовых бактерий обнаружена способность к азотфиксации.

Местообитание пропионовых бактерий - кишечный тракт жвачных животных, молоко, твердые сыры, в приготовлении которых они принимают участие. После молочнокислого брожения , когда лактоза превращена в молочную кислоту, начинают размножаться пропионовые бактерии, сбраживающие молочную кислоту с образованием уксусной и пропионовой кислот. Эти кислоты придают сырам специфический острый вкус. Пропионовые бактерии используют в микробиологической промышленности в качестве продуцентов витамина В12.

2.

3.

|

|

Propionibacterium acnes |

Многие думают, что прыщи появляются от частого употребления шоколада или жирной выпечки, но одной действительной причиной угревой сыпи является комбинация гормонов, чешуйки отмершей кожи, жир и бактерии. Название этой бактерии — P. acnes. Неизвестно только, по какому признаку это заболевание поражает определенные поры на поверхности кожи, не затрагивая другие... Вышеуказанные бактерии живут в жирной кислотной среде пор кожи, а когда поры закрываются пробкой из кожного сала, то начинают бесконтрольно размножаться, вызывая воспалительный процесс и очень некрасивые повреждения кожи. Бороться с этой бактерией эффективнее всего с помощью пероксида бензойла и других веществ, таких как гвоздичное эфирное масло. К ряду антибиотиков, таких как тетрациклин, этот микроорганизм нечувствителен.

1.

2.

1.

2.

|

|

Открытия, спасшие людей от инвалидности |

Открытия в области микробиологии, в частности вирусологии, спасли немало жизней, а также послужили не только выздоровлению от страшных заболеваний, но и полной их ликвидации.

До Второй мировой войны в Западной Европе, и особенно в Америке, эпидемический детский паралич (полиомиелит) был одной из самых грозных болезней. После войны из Германии она перекинулась также на восток, в частности, в СССР. Эта болезнь, которая делала детей инвалидами, распространилась по всему миру.

И только в 1955 году стала возможной эффективная борьба с этой болезнью, благодаря величайшему открытию: врачом Джонасом Солком (Питсбург, США) была разработана предохранительная прививка от полиомиелита, но она обладала рядом недостатков, например, кратковременностью действия и необходимостью неоднократного (через 3-4 часа) впрыскивания в зараженный организм. Несомненно, прививка Солка требовала усовершенствования.

Еще в 30-ые годы молодому врачу Альберту Б. Сэбину удалось сделать важное открытие. Он обнаружил вызывающие детский паралич вирусы и установил сферу их размножения – кишечник человека. Но только после войны Сэбин смог вплотную заняться проблемой этого страшного заболевания. Сэбин поставил перед собой цель создания метода прививок.

Ученому в результате исследований удалось вырастить в лаборатории три вида вирусов полиомиелита, но все они вызывали паралич, а требовался штамм, не дававший параличей. Путем ослабления формалином болезнетворной способности вирусов Сэбин в конце концов получил нужный штамм, который вызывал болезнь, но не приводил к параличу. Впоследствии Сэбину удалось сделать открытие материала для прививок, с помощью которого человечество могло победить детский паралич.

Преимущества прививок Сэбина были огромны: безопасность, длительное действие, невосприимчивость к любому виду полиомиелита. Кроме того, препарат вводился в организм через рот. Но фармацевтические фирмы запада уже понесли затраты на создание производства прививок Солка и не спешили вкладывать доллары в новый препарат.

Первое масштабное использование прививок Сэбина было осуществлено в СССР, где все чаще стали регистрироваться случаи заболевания детским параличом. И только после успешного его применения в этой стране с 1959 года прививки Сэбина получили мировое распространение. Таким образом, благодаря открытию Сэбина человечество избавилось от такого ужасного заболевания, как детский паралич.

http://www.epochtimes.ru/content/view/34083/5/

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Великое открытие , давшее начало вирусологии |

Исследования и великие открытия в бактериологии, казалось, довели эту область науки до зенита своей славы. Но исследователи все же должны были признать, что в их науке еще много пробелов: не были найдены возбудители таких болезней, как оспа, корь, грипп и др. Ученые догадывались, что эти возбудители – мельчайшие микроорганизмы, увидеть которые микроскоп не в состоянии.

Первым, кто заговорил о вирусах, был Пастер, хотя еще их напрямую не обнаружил и не имел о них правильного представления, но уже сделал открытие: разработал прививки против бешенства. Не видя «врага», но зная о его существовании, ученый смог сделать открытие и создать против него оружие.

Среди ученых, которые вслед за Пастером приступили к изучению вирусов с помощью специальных фарфоровых фильтров, не пропускающих бактерии, был русский ботаник Дмитрий Ивановский, занимавшийся физиологией растений. Он изучал мозаичную болезнь табака. Листья табака, пораженные болезнью, теряли хлорофилл.

После многих лет исследований Ивановский пришел к научному открытию: мозаичная болезнь вызывается двумя возбудителями – грибком, низшим растением, и еще неизвестным микроорганизмом. Ивановский установил, что это болезнетворное вещество проходит через мельчайшие поры фильтра и сделал вывод, что это не бактерии, а яд.

В 1895 году в своей диссертации Ивановский писал, что возбудитель мозаичной болезни – организм корпускулярного строения. В клетках пораженных листьев табака им были обнаружены образования, напоминавшие кристаллы, которые вначале были названы «кристаллами Ивановского» в честь сделанного им открытия.

Впоследствии было установлено, что это скопления вирусов. Открытие Ивановского, которое вправе назвать великим открытием, положило начало новой ветви в бактериологии – вирусологии, учению о вирусах.

http://www.epochtimes.ru/content/view/34083/5/

|

|

Открытие лекарства, сделанное почвоведом |

История открытий и изобретений порой бывает неожиданной, запутанной и даже парадоксальной. Случается, что исследователь ставил пред собой достижение одной цели, а приходил к другой и более значимой; или осуществляя поиск в своей научной области, делал открытия совершенно в другой. Открытие, о котором здесь пойдет речь, как раз относится к последней категории.

В первой половине XX века многие ученые занимались поиском средств борьбы с туберкулезом. В одном из американских научных институтов, разрабатывающих данную проблему, обратили внимание на интересный факт: туберкулезные палочки, содержащиеся в большом количестве в мокроте туберкулезного больного, погибают, когда попадают в землю. Исследование этого вопроса было поручено Зельману Ваксману – известному в кругах специалистов знатоку почвенных бактерий.

Ваксман долгие годы занимался почвоведением и со своей лабораторией изучал способность почвы к превращению лишенных жизни и ценности веществ в полноценные, дающие жизнь, то есть формирующие плодородную почву и мечтал, видимо, об открытии в области сельского хозяйства. В почве растет и развивается много видов бактерий и грибков. Ученый к тому времени уже 25 лет упорно исследовал почвенный грибок, относящийся к виду стрептомицетов, а именно группу лучистых грибков.

Итак, Ваксман принял предложение – почвовед стал искать лекарство для людей.

Для начала он решил проверить способность почвы к уничтожению туберкулезных палочек, для чего культуру вредоносных палочек просто покрыл землей. Вскоре туберкулезные палочки исчезли – земля их уничтожила. Это было первым шагом к открытию необходимого лекарства. Но небольшой комок земли содержал бесчисленное количество разнообразных микроорганизмов, среди которых необходимо было найти те, которые обладали нужными свойствами.

(Справедливости ради надо отметить, что по-настоящему первое открытие лечебных свойств почвы сделали наши предки. До начала загрязнения окружающей среды сельские люди замазывали землей небольшие раны и ссадины, которые после этого успешно зарастали.)

Только через год лаборатория Ваксмана сделала следующий шаг к открытию: в культуре лучистого грибка был обнаружен антибиотик актиномицин, который, к сожалению, оказался очень ядовитым. Были сделаны открытия и других антибиотиков, вновь оказавшихся ядовитыми.

И только в 1942 году наконец было сделано долгожданное открытие: найдено неядовитое антибиотическое вещество, которое успешно уничтожало туберкулезные палочки. Ваксман назвал это вещество стрептотрицином, на основании которого затем разработал лечебное средство стрептомицин.

В то время уже была эра антибиотиков, но Ваксману удалось открыть такой из них, который дополнял пенициллин, не являющийся универсальным лечебным средством против всех инфекций. Открытие стрептомицина дало врачам дополнительное средство борьбы с инфекционными заболеваниями. Следует отметить, что больные, страдающие аллергией на пенициллин, преимущественно имеют нормальную реакцию на стрептомицин.

Публикация первых сообщений об открытии нового противотуберкулезного препарата и о его благоприятных результатах привлекла всеобщее внимание. Миллионы больных пожелали немедленного его использования, но промышленное производство лекарства к тому времени еще не было налажено.

После клинической апробации лечебного средства открытие стрептомицина нашло наконец свое практическое воплощение в 1949 году, когда началось промышленное производство теперь уже всем известного эффективного лечебного препарата.

http://www.epochtimes.ru/content/view/34083/5/

|

|

Что же такое интеллект? |

Получила блестящее подтверждение гипотеза о том, что интеллект является формой заболевания мозга, вызываемого особыми вирусами. Они обитают во всех организмах и в обычных условиях играют роль стимуляторов деятельности нервных клеток. Но при возникновении определенных обстоятельств, обусловленных разнообразными причинами (повышение радиации, колебания геомагнитного поля и т.д.) может произойти аномальный всплеск их численности. Вследствие чего нервные клетки, в свою очередь, начинают стремительно размножаться и мутировать, приобретая новые способности и возможности.

Опыты по выделению "вирусов интеллекта" велись параллельно в ряде стран, но были строго засекречены. И, наконец, на рассмотрение Нобелевского комитета представлены результаты этих исследований.

К примеру, выяснилось, что можно "заразить интеллектом" практически любое животное. У англичан дрозофилы 300-ого поколения немного понимали английскую речь и выполняли несложные поручения. Под команды немецких ученых муравьи 41-ого поколения выстраивались в колонны и строевым шагом совершали рейды в глубокий тыл условного противника. А в России хомячки уже на третьем году эксперимента освоили азы футбола и с упоением гоняли шарик от пинг-понга до полного изнеможения, пока кушать не позовут.

Конечно, предстоит еще многое узнать и уточнить. Но хочется верить, что не далек тот день, когда человек сможет общаться с братьями своими меньшими на языках Шекспира, Гёте и Пушкина.

http://arifis.ru/work.php?action=view&id=2869

Опыты по выделению "вирусов интеллекта" велись параллельно в ряде стран, но были строго засекречены. И, наконец, на рассмотрение Нобелевского комитета представлены результаты этих исследований.

К примеру, выяснилось, что можно "заразить интеллектом" практически любое животное. У англичан дрозофилы 300-ого поколения немного понимали английскую речь и выполняли несложные поручения. Под команды немецких ученых муравьи 41-ого поколения выстраивались в колонны и строевым шагом совершали рейды в глубокий тыл условного противника. А в России хомячки уже на третьем году эксперимента освоили азы футбола и с упоением гоняли шарик от пинг-понга до полного изнеможения, пока кушать не позовут.

Конечно, предстоит еще многое узнать и уточнить. Но хочется верить, что не далек тот день, когда человек сможет общаться с братьями своими меньшими на языках Шекспира, Гёте и Пушкина.

http://arifis.ru/work.php?action=view&id=2869

|

|

Уникальный белок E. Сoli не так уж и уникален. |

Как оказалось, уникальный механизм утилизации железа с помощью белка – это еще не все, что можно сказать об этой бактерии. Исследователи из Университета штата Джорджия, Университета Оклахомы и Школы медицины Университета штата Юта сообщили свои новые данные в последнем выпуске интернет-журнала mBio®.

Способность ассимилировать железо хозяина - важный аспект в развитии инфекции. Основным источником железа для патогенных и условно-патогенных бактерий является гем, входящий в состав гемоглобина, и у них сформировались довольно сложные механизмы его фиксации и извлечения железа из него. В случае бактерий E. сoli, как показали последние исследования, белок YfeX обладает способностью извлекать железо из гема в ходе процесса, называемого дехелированием, когда тетрапиррольные кольца остаются при этом нетронутыми. Этот механизм совершенно отличен от любого другого описанного для других бактерий, извлекающих железо из гема, что дает существенно новое представление о том, как бактерии вызывают заболевания.

Закодированное в геноме бактерии, это соединение, предположительно, расщепляющая пигмент пероксидаза (DYP), относительно недавно отнесено к суперсемейству гем-содержащих пероксидаз, которые есть у грибков и бактерий.

"Учитывая разнообразие организмов, которые обладают белками DYP типа, обнаружение у этого класса белков гем-дехелирующей способности по-новому, с практической точки зрения, дает взглянуть на физиологию и экологию бактерий. Именно по этой причине, мы взялись более подробно исследовать белок YfeX ", пишут исследователи.

В ходе исследования, они предположили и продемонстрировали, что YfeX является типичной пероксидазой DYP, без способности к дехелированию железа из гема.

"Данные, представленные здесь, показывают, что рекомбинантный белок YfeX является типичной пероксидазой DYP-типа и не обладает in vitro каталитической, дехелирующей железо из гема, способностью", сообщают исследователи. "В организме же (in vivo) эксперименты с белком YfeX у E.coli и его гомологом у вибриона Vibrio fischeri не выявили доказательств того, что YfeX либо участвует в извлечении железа из гема или генерирует порфирин из экзогенно ассимилированного гема".

Читайте далее: http://novmed.net/medicine/1445-novosti-mikrobiolo...urnala-mbio.html#ixzz22Z7rqziR

|

|

Бактерии |

Бактерии – это одноклеточные вещества, делятся на эукариоты и прокариоты. Бактериологическая клетка мала размером (от 0.1 микрометра до 0.8 микрометров). Микробы обладают полиморфизмом (изменчивостью): от температуры, состояния питательной среды, кислотности, накопления продуктов метаболизма, возраста. Клетка: капсула (может отсутствовать, защищает клетку от действия внешних факторов), клеточная стенка (разная по толщине, защищает клетку от внешних факторов, поддерживает форму, участвует в росте, клетки могут существовать без нее); цитоплазматическая мембрана (трехслойная, фосфолипидный слой, два белковых); цитоплазма (содержит жиры, белки, углеводы и разные включения); нуклеотид – носитель наследственной информации; рибосомы – синтез белка; лизосомы – энергетический центр клетки; фимбрии – для прикрепления друг к другу; жгутики – движение; пили – пустые трубочки, обмен наследственными признаками. По жгутикам бактерии делятся на: монотрихи, лофотрихи, амфитрихи, перитрихи (кишечная палочка). Химический состав клетки: 75-85 % воды, кислород, углерод, азот, сера, фосфор, кальций, магний и другие микроэлементы. Часть воды в свободном состоянии, часть – в связанном. Связанная вода прочно соединена с компонентами клетки. Она входит в химический состав молекул белков, жиров, углеводов и продуктов распада, а свободная вода является растворителем различных органических и минеральных соединений. Содержание свободной воды в клетке может меняться в зависимости от состояния клетки, ее возраста, внешних условий. А потеря свободной воды ведет за собой изменение в обмене веществ, с потерей связанной воды нарушаются все процессы, происходит гибель клетки. В клетке органические вещества представлены белками. Количество белков зависит от вида микроорганизма и питательной среды, на которой он культивируется. Белки находятся в нуклеотиде, цитоплазматической мембране. Белки делятся на простые (протеины) и сложные (протеиды, при гидролизе дают аминокислоты). В клетке патогенных микробов – 9 аминокислот, в нормальной клетке от 15 и более. Важную роль играют нуклеиновые кислоты. ДНК содержится в ядерном веществе, РНК в цитоплазме. Углеводы – полисахариды. Встречаются в виде зерен крахмала или гликогена. Это энергетический материал. Особенно богаты углеводами капсульные бактерии. У каждого вида свой полисахарид, что дает возможность дифференцировать бактерии. Липиды находятся в оболочке, поверхностном слое цитоплазмы, поддерживая ее структуру. Повышают устойчивость микробов к кислотам, а также играют роль запасных веществ.

http://zooengineer.ru/bakterii/

http://zooengineer.ru/bakterii/

|

|

Палочковидные бактерии |

Палочковидные бактерии делятся на крупные или мелкие, бактерии с закруглёнными или прямыми концами, бывают в цепочке, образуют споры или не образуют. Извитые формы: спириллы (от 1 до 3 оборотов), спирохеты (много завитков, лептоспиры), вибрионы (в виде запятых, например, холера). Гр – факультативно-окислительные микроорганизмы. Сем. Enterobacteriaceae. Палочки с закругленными концами, подвижные и неподвижные, спор и капсул не образуют, на питательной среде МПА (мясо-пептонный агар) образуют блестящие, с ровным краем, выпуклые колонии кремового цвета, способные сливаться.

Род. Esherichia. Вид Esch. Coli (кишечная палочка). Это обитатель толстого кишечника человека, всех млекопитающих, выделяется постоянно во внешнюю среду. Оптимальная температура роста 30-37 градусов, может расти при температуры с 10 до 45 градусов. Условно патогенный микроорганизм. Некоторые виды вызывают тяжелые заболевания телят-сосунов. Эшерихиоз. У детей вызывает острые кишечные заболевания, у взрослых менингит, энтерит, цистит, токсико инфекции, пиелонефрит, отит. Кишечная палочка необходима в организме. Если под действием лекарственных веществ происходит угнетение микроорганизма, это приводит к дисбактериозу. Это санитарный показатель. Степень загрязнения воды, продуктов, определяется по колититру и колииндексу. Колититр – это наименьший объем, где обнаружена кишечная палочка, коли индекс – это количество клеток кишечной палочки в одном литре субстрата. Существуют допустимые нормы для каждого продукта.

Род Salmonela. Вид Salm. Dublin. Носитель – птица. У телят сальмонеллёз в возрасте 10-60 дней. Понос, поражаются легкие, оттеки суставов, язвы на слизистой оболочке кишечника. А взрослые животные могут быть носителями. Опасны для человека мясные продукты, вызывают токсикоинфекции. Цыплята – пулароз или белый понос. Возбудитель сохраняется в навозе до 100 дней. Температура 70 градусов убивает за 30 минут.

Shigella Dizenteria. Находится на предметах, посуде, на овощах и фруктах. Температура 60 градусов убивает за 20 минут, а также хлор, хлорамин. Источник: больные люди и животные. Бактерии локализуются в клетках слизистой оболочки кишечника. Сопровождается явлениями общей интоксикации с глубокими поражениями толстого отдела кишечника с образование отека.

Klebsiella pneumonia. Вырабатывает токсин. В организме находится в крови, в органах, находится в капсуле, сохраняя патогенность. Обнаруживается в носоглотке, бронхах, кишечнике больного. Вызывает пневмонию, менингит, аппендицит. Лечится антибиотиками.

Proteus Vulgaris (ползучий). Обитатель кишечника человека. Самостоятельно двигается по питательной среде. Находится в воде, почве, пищевых продуктах (творог, масло). В почве разлагается на растительные белки и накапливает азот. В организме человека вызывает не только инфекцию, но и цистит, отит, конъюнктивит. Токсин термостабилен, не разрушается при высоких температурах. Палочки, образующие эндоспоры.

Bacillaceae: Bacillus (аэробы) и Clostridium (анаэробы). Крупные палочки, подвижные и неподвижные, гр+, спорообразующие, патогенные и непатогенные, некоторые образуют капсулу.

Bacillus Sublilis. Сенная палочка, выделяется из сенной трухи, субтилин – синтезируемый антибиотик, готовят пробиотик для леченя ЖКТ, является антогонистом для кишечной палочки и сальмонеллы.

Bacillus Anthracis. Возбудитель сибирской язвы.Кровь у больных черного цвета. Образует спору во внешней среде и капсулу внутри организма, имеет обрубленные концы, легко узнаваема.

Bacillus Musillagenosus. для приготовления молока для животных. Клостридиумы (анаэробы).

Clostridium tetani – возбудитель столбняка, выделяет токсин, который поражает центральную нервную систему.

Clostridium botulinum – возбудитель ботулизма, находится в почве. Спора находится на конце бактерии, гр +, патогенный, выделяет самый сильный биологический токсин. Аспорогенные палочки.

Сем. Lactobacillaceae. Спор и капсул не образует, неподвижные, гр+, факультативно анаэробные, непатогенные.

Lactobacillus plantarum – для закваски силоса, ведет гетеро-ферментное молочно-кислое брожение.

Lactobacillus Acidophillum – ацидофильная палочка, находится на растениях, в ЖКТ, синтезирует витамины группы B, является мощным антагонистом кишечной палочки. Используется для лечения желудочного тракта.

Lactobacillus bulgaricum – найдена в овечьем молоке в Болгарии. Находится в йогурте, может быть в силосе. Придает специфический вкус продуктку. Lactobacillus Breve – капустная палочка, заквашивает капусту.

http://zooengineer.ru/palochkovidnye-bakterii/

|

|

Дезинфекция делает бактерии невосприимчивыми к антибиотикам |

Дезинфицирующие средства «учат» бактерии сопротивляться антибиотикам.

Сотрудники Национального университета Ирландии обнаружили, что постепенное увеличение количества дезинфектанта, добавляемого в культуры синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), выращенные в лаборатории, приводит к тому, что у бактерии развивается устойчивость не только к дезинфицирующему веществу, но и к антибиотику ципрофлоксацину, хотя с последним палочка даже не взаимодействует.

Pseudomonas aeruginosa обретает способность «выдавливать» из своих клеток противомикробных агентов, будь то хоть дезинфектант, хоть антибиотик. У адаптировавшейся бактерии также происходит мутация в ДНК, которая позволяет ей не реагировать на антибиотики, подобные ципрофлоксацину.

Исследователи считают, что бактерия-мутант может представлять большую опасность для пациентов больниц. Из-за дезинфицирующих средств, которыми обильно обрабатываются такие заведения, синегнойная палочка, и без того устойчивая ко многим антибиотикам, становится почти неистребимой.

Pseudomonas aeruginosa — это грамотрицательная подвижная палочковидная бактерия, которая обитает в воде и почве и является возбудителем нозокомиальных инфекций у человека. Синегнойная палочка обнаруживается при абсцессах и гнойных ранах; она ассоциирована с энтеритами и циститами. Особенно легко бактерия поражает тех, у кого ослаблен иммунитет.

http://science.compulenta.ru/491813/

|

|

Бактерии могут влиять на поведение человека |

Исследователи сошлись во мнении, что симбиотические бактерии способны влиять на большое количество разных функций в человеческом организме - от непосредственного формирования иммунной системы до участия в пищеварении. Теперь же, согласно последним результатам специального исследования, бактерии способны влиять и на общее поведение человека.

Тот факт, что симбиотические бактерии способны выполнять целый ряд очень важных функций в организме человека, известен современной науке уже давно. Без этих бактерий просто невозможно пищеварение, так как они вносят важнейший вклад в процесс формирования иммунной системы. Однако ряд специальных исследований непосредственно указывает на то, что роль симбиотических бактерий явно недооценивается.

Если долго и внимательно слушать исследователя по имени Свен Петтерсон, который представляет Каролинский институт в Стокгольме, то может стать совсем неуютно. Получается, что люди сами себе не хозяева. С другой стороны, это вполне естественно, ведь желудочно-кишечный тракт того или иного человека населяют несколько тысяч бактерий. Таким образом, суммарная численность этих микроорганизмов в теле человека составляет примерно 100 триллионов особей.

Стоит отметить, что по генетическому разнообразию любому простому человеку очень далеко до симбиотических бактерий. Это можно объяснить и тем фактом, что их наследственный материал в общей сложности насчитывает как минимум в 150 раз больше генов, чем содержится в хромосомах человеческих клеток.

Может возникнуть вопрос: «Стоит ли удивляться факту, что бактерии могут активно воздействовать на свою среду обитания?». По словам профессора Петтерссона, в некотором роде человеческое тело можно считать жилищем для разных видов бактерий. Все они генерируют сигналы, с помощью которых непосредственно регулируют поступление энергии и температуру в этом жилище.

http://kartinamira.info/zdorovie/1783-bakterii-mogut-vliyat-na-povedenie-cheloveka

|

|

Пригодна ли Европа для жизни микроорганизмов? |

Ученые-биологи из Бразилии и Аргентины провели научный эксперимент и выяснили, что некоторые земные микроорганизмы-экстремалы способны выжить в суровых условиях спутника Юпитера – Европы. Такими микроорганизмами стали два вида архей и бактерии Deinococcus radiodurans. Ученые задались целью выяснить, смогут ли данные живые существа перенести полет в безвоздушном космическом пространстве и жизнь в условиях Европы.

В лабораторных условиях микроорганизмы подверглись низким температурам, ультрафиолетовому излучению, помещались в среду с разреженным воздухом. Таким условиям жизни археи и бактерии подвергались в течение 3-х часов. Большая часть из них не выжила. И лишь бактерии смогли сохранить жизнь в количестве более одного процента. Этот вид ученые уже рассматривали как возможных «путешественников» в межпланетном пространстве.

Необходимость данной работы заключается в том, что требуется создать условия правильной стерилизации космических аппаратов для полетов на другие планеты.

|

|

Бактерии смогут производить бензин |

Американские биотехнологи создали ГМ-кишечную палочку, которая способна перерабатывать просо в топливо для автомобилей и реактивных двигателей. Для переваривания микробам не требуется добавления дорогостоящих ферментов, они справляются сами.

Над созданием биотоплива ученые трудятся уже давно. Процесс производства проходит в два этапа. Сначала микроорганизмы должны расщепить растительные полисахариды, а затем с помощью дорогостоящих ферментов превратить промежуточный продукт в готовое биотопливо. Группой ученых под руководством Джей Кисли был создан самодостаточный гибрид. Новая бактерия способна расщепить полисахариды и получить в итоге необходимое биотопливо.

Обычные кишечные палочки способны выполнить только функцию расщепления. Исследователи провели ряд экспериментов по внедрению определенных наборов генов, которые придали бы микроорганизму необходимую способность. Ученые разработали три вида ГМ-штаммов, которые способны к производству дизеля, бензина, а также топлива для реактивных двигателей.

http://diver-sant.ru/science/6874-bakterii-smogut-proizvodit-benzin.html

|

|

Заимствованный у бактерий ген превратил жуков в кофеманов |

Оказалось, что вкус кофе по душе не только людям, но и жукам рода Hypothenemus hampei. Переваривать зерна им помогает ген, когда-то позаимствованный предками этих жуков у бактерий, населяющих микрофлору кишечника.

Для кофейных плантаций Hypothenemus hampei являются самым распространенным и опасным вредителем. Самки этих насекомых откладывают на поверхности прогрызенного и выеденного ними плода кофе и его семенах свои яйца. После того, как личинки вылупились из яиц, они доедают и сами семена. Биологи из Корнельского университета (США, Итака) изучили геном кофейных жуков. Оказалось, что способность переваривать кофейные зерна объясняется наличием гена HhMAN1. Этот ген содержится в геноме бактерий, ранее населявших кишечники предков кофейных жуков. HhMAN1 вырабатывает кодирующие ферменты, расщепляющие галактоманнан – полисахарид, содержащийся в зернах.

Горизонтальный перенос гена бактерии в геном жуков обеспечивает насекомым явное преимущество: для того чтобы переварить кофейные зерна, бактерии им больше не нужны.

http://diver-sant.ru/science/14603-zaimstvovannyy-...vratil-zhukov-v-kofemanov.html

|

|

На дне океана обнаружены уникальные бактерии |

Ханс Рой и другие датские ученые из университета Орхуса, проводя исследование дна Тихого океана в тысяче километров к северу от Гавайев, с помощью трубы-зонда на поверхность подняли 30-метровую колонну ила, в которой возраст самого древнего слоя отложений – 86 млн лет. Исследовав ил, ученые заявили, что нашли бактерии, потребляющие очень мало питательных веществ и кислорода, благодаря чему они и живут до сих пор со времен динозавров.

Бактерии являются наиболее распространенной формой жизни на Земле, а 90% из них живет именно на дне океана. В донный ил питательные вещества и кислород проникают, как правило, на глубину всего 10 см. После чего их потребляют обитающие там микроорганизмы. Но в районе исследования ученых все обстояло иначе. Из-за сильнейших подводных течений за тысячу лет в этом месте откладывался 1 мм ила.

Бактерии, живущие, как правило, в верхнем слое осадка, не выдерживают условий «океанской пустыни», и кислород из-за этого проникает намного глубже. На глубине 20 м ниже уровня дна его крайне мало, но достаточно для жизни вида бактерий, который обнаружила команда Ройя. Эти микроорганизмы дышат настолько слабо, что бактерии, живущие в одном кубометре ила за 10 лет потребляет такое же количество кислорода, сколько человек за один вдох.

http://diver-sant.ru/science/21996-na-dne-okeana-obnaruzheny-unikalnye-bakterii.html

|

|

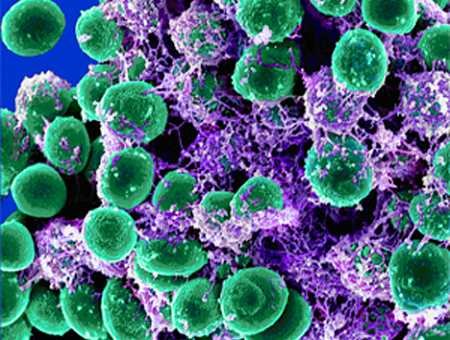

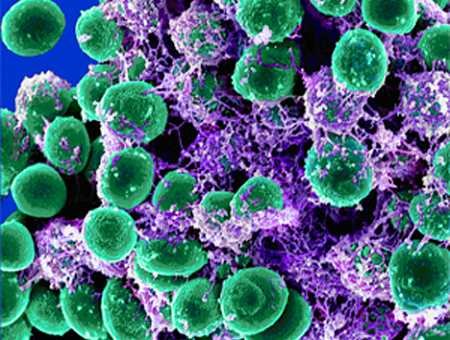

Золотистый стафилококк приобрел резистентность к ванкомицину |

Золотистый стафилококк – один их самых опасных штаммов больничной бактерии, которая может привести к смертельному исходу. Ученые предупреждают, что этот патоген нашел защиту от самых современных антибиотиков, но пока он еще не приобрел масштабного распространения. Американские специалисты уже с 2002 года зафиксировали 12 случаев резистентности штамма CC5. Этот штамм очень легко включает в себя гены, которые ответственны за резистентность. Ему также удалось приобрести защиту даже от одного из мощнейших антибиотиков – ванкомицина.

Исследователь Джим Слива уверен, что распространение различных штаммов стафилококка являются той причиной, которая способствует развитию внутрибольничных инфекций в Америке. Исследователи расшифровали геном штаммов, резистентных к ванкомицину. Данная процедура была проведена для того, чтобы понять, почему же СС5 наиболее агрессивный среди них. Оказалось, что этот штамм может воспринимать чужую ДНК и легко существует рядом с другими бактериями.

Штамм СС5 содержит набор генов, которые кодируют антибиотический протеин, помогающий бактериям убивать друг друга. Именно это свойство позволяет СС5 заражать человека совместно с другими бактериями и получать от них необходимую ему «полезную» информацию.

http://diver-sant.ru/health/22050-zolotistyy-stafi...zistentnost-k-vankomicinu.html

|

|

Древнейший образец вируса гепатита нашли в корейской мумии |

Международная группа исследователей изучает образцы вируса гепатита B, извлеченные из мумифицированных останков ребенка, похороненного на территории Южной Кореи около 500 лет назад. Это первый столь древний образец вируса гепатита, попавший в руки ученых.

По словам одного из участников исследования, профессора Еврейского университета Марка Шпигельмана, изучение генетической структуры древнего вируса может привести к самым неожиданным результатам. Вполне возможно, полагает он, что речь идет не просто о древнем варианте вируса гепатита B, а о его ранее неизвестном предшественнике, который позже эволюционировал в вирусы гепатита A и B.

Знание истории возбудителей опасных инфекций поможет предугадать пути их дальнейшей эволюции, и подскажет новые способы борьбы с ними, уверен Шпигельман, считающийся одним из создателей новой науки под названием палеоэпидемиология. Ранее ученый занимался раскопками древних захоронений в Африке и Европы, где ему удалось найти и описать древнейшие образцы возбудителей таких заболеваний как туберкулез, грипп и лейшманиоз.

Жители древней Кореи практически никогда не прибегали к мумификации останков усопших, отмечает Шпигельман. В то же время необычайно хорошей консервации трупов способствовали некоторые погребальные обряды, распространившиеся в Корее с конца XIV века, после прихода к власти династии Чосон. В те времена погребению предшествовал период траура от 3 до 30 дней, на время которого покойника обкладывали льдом. Естественному процессу разложения также препятствовали сосновые гробы и известковый грунт, в котором часто рыли могилы.

Находки древних захоронений с мумифицированными останками стали все чаще находить в Корее в последние годы, после того как в связи со строительным бумом старые кладбища начали переносить на новые места.

Ежегодно вирус гепатита B уносит около миллиона жизней во всем мире. При этом в Южной Корее носители вируса составляют приблизительно 12% от населения страны в целом (средний показатель по миру -около 5%). В соседнем же Китае гепатит B является одной из ведущих причин онкологических заболеваний (рак печени).

|

|