-ћетки

-–убрики

-ћузыка

- Ёрик —ати - Gnossienne є 4

- —лушали: 1638 омментарии: 10

- J'Ai Peur - Damian Sargue "Romeo et Juliette"

- —лушали: 14118 омментарии: 5

- Elgar - Salut d'Amour

- —лушали: 1792 омментарии: 24

- Maxence Cyrin - Where Is My Mind

- —лушали: 1613 омментарии: 9

- јлександр ƒольский - "≈сли женщина входит в твой дом"

- —лушали: 5966 омментарии: 20

-¬идео

- ћаленькие дети и классическа€ музыка )

- —мотрели: 131 (19)

- ћаленький венский марш

- —мотрели: 146 (27)

- Rondo Alla Turca

- —мотрели: 88 (9)

- “анец воздуха. ћэджик капет ƒэниэла ¬урт

- —мотрели: 470 (22)

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-—татистика

«аписи с меткой симфони€

(и еще 1351 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

—крипка архитектура балет бах бетховен вальс видео древн€€ греци€ духовна€ музыка женщины в искусстве женщины в истории живопись искусство истори€ истори€ музыки истори€ россии камерна€ музыка классическа€ музыка композиторы литература люди и судьбы мои фото москва моцарт музыка музыкальные инструменты музыканты опера певцы пейзаж пианисты поэзи€ природа пушкин разное рахманинов романс русские композиторы симфоническа€ музыка симфони€ скрипачи скрипична€ музыка стихи фильм фортепианна€ музыка художественный фильм художники чайковский швейцари€ шопен

‘≈–≈Ќ÷ Ћ»—“ (1811Ц1886). “ема ƒанте |

Ёто цитата сообщени€ “омаовс€нка [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

«Ѕожественна€ комеди€» ƒанте уже века будоражит умы человечества и, видимо, вечно будет интересовать людей, так как затрагивает их самые глубокие, €вные и потайные мысли, страхи и думы, мечты и надежды.

омпозиторы также неоднократно обращались к этому сюжету, но одними самых значительных и широко известных музыкальных произведений, наве€нных дантовскими образами, стали ‘антази€-соната «ѕо прочтении ƒанте» Ћиста и его же «ƒанте-симфони€», св€занные с одним и тем же фрагментом из п€той песни «јда» (поэма состоит из 100 песен, разделенных на три части по 33 песни в каждой и одной песни – пролога), когда ƒанте, сопровождаемый тенью ¬ергили€, спускаетс€ во второй круг јда:

“ак € сошел, покинув круг начальный,

¬низ во второй; он менее, чем тот,

Ќо больших мук в нем слышен стон печальный.

|

ћетки: Ћист композиторы фортепианна€ музыка симфоническа€ музыка соната симфони€ ƒанте музыка и литература |

∆орж Ѕизе. —имфони€ "–им" |

ƒневник |

∆орж Ѕизе приобрЄл всемирную известность как автор одного, хот€ и очень попул€рного, произведени€. ¬ истории музыки такие случаи нечасты. Ётим произведением стала опера « армен». ќднако он написал и другие не менее замечательные оперы. ќн не так знамениты как его " армен", но ещЄ менее известны симфонические произведени€ композитора, за исключением, пожалуй, музыки к драме ј. ƒоде «јрлезианка». ƒа и сам французский композитор свою недолгую жизнь посв€тил музыкальному театру. ∆орж Ѕизе, автор одной из самых любимых и попул€рных опер, писал ещЄ и симфонии, музыка которых ничуть не менее прекрасна и достойна того, чтобы еЄ слушали. ѕочему этого не происходит, дл€ мен€ загадка... акой бесчувственный критик не обнаружил в ней "нужных" достоинств... ’от€, ещЄ при жизни композитору пришлось столкнутьс€ с прохладным, неопределЄнным отношением и непониманием... ћузыка Ѕизе повествует о живом, насто€щем, обычном человеке, который любит, ненавидит, Ѕизе воспевает красоту, величие любви, пь€н€щее чувство свободы; он правдиво раскрывает свет, радость жизни и ее трагизм. ќна как полнокровный, чистый луч... ¬ трудные, полные мук мгновени€ √уно написал ему замечательное письмо:

ѕрекрасна€ музыка ∆оржа Ѕизе - треть€ часть его симфонии "–им". Andante molto

|

ћетки: Ѕизе композиторы симфони€ |

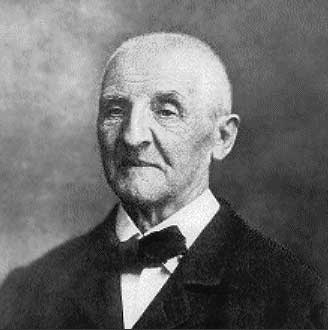

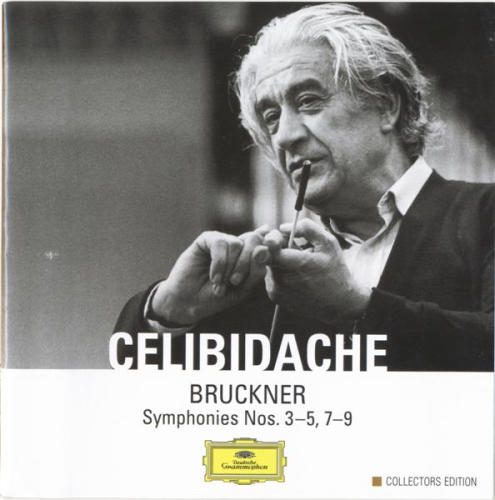

јнтон Ѕрукнер:—имфони€ 7. 189-летию со ƒн€ рождени€ великого композитора |

Ёто цитата сообщени€ ¬ечна€_ћузыка [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јнтон Ѕрукнер:—имфони€ 7. 189-летию со ƒн€ рождени€ великого композитора.

“ангейзер:—егодн€ в день рождени€ ¬еликого австрийского композитора € предлагаю очередную,возможно самую лучшую его симфонию...—едьмую...— первых минут она захватывает слушател€ полностью и не отпускает до окончани€ звучани€ последней части...ј звучит она более часа...Ќо кто любит симфоническую музыку получает величайшее наслаждение от этого творени€...я переслушиваю —едьмую посто€нно...„аще - в минуты,часы,дни грустные...ћузыка добавл€ет немного светлости мысл€м и чувствам даже в самые т€жЄлые моменты жизни...я знаю...

Ќиже - тексты с краткой биографией композитора и описанием особенностей одного из его симфонических шедевров.ƒо встречи...

—остав оркестра: 2 флейты, 2 гобо€, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, 4 теноровые тубы, басова€ туба, литавры, треугольник, тарелки, струнные.

»стори€ создани€

—едьма€ симфони€ создавалась на прот€жении 1881—1883 годов. 26 июл€ 1882 года в Ѕайрейте, где в эти годы жил ¬агнер, состо€лась последн€€ встреча его с Ѕрукнером, преклон€вшимс€ перед гением великого оперного реформатора. Ѕрукнер был гостеприимно прин€т на вилле «¬анфрид», побывал на премьере «ѕарсифал€», последней оперы маэстро.

|

ћетки: Ѕрукнер симфони€ композиторы |

‘ранц Ўуберт - —имфони€ є8 си минор |

Ёто цитата сообщени€ јлександр_Ў_ рылов [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—имфонический оркестр Ћенинградской филармонии под управлением ≈вгени€ јлександровича ћравинского исполн€ет "Ќеоконченную" симфонию си минор ‘ранца Ўуберта. «апись 1978 года.

ќдно из любимых произведений в исполнении ≈вгени€ ћравинского !

|

ћетки: Ўуберт симфоническа€ музыка симфони€ ћравинский «олотов |

ƒ.ƒ.Ўостакович:—имфони€ N1.ƒирижер - ¬алерий √ергиев |

Ёто цитата сообщени€ ¬ечна€_ћузыка [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒ.ƒ.Ўостакович:—имфони€ N1.ƒирижер - ¬алерий √ергиев .

“ангейзер:Ќачина€ с ѕервой симфонии,все остальные пойдут "по очереди"...)¬осьма€ оказалась впереди всех "под настроение" и по особой моей любви к ней...) ѕредлагаю дл€ каждой симфонии ƒ.ƒ. большой по€сн€ющий текст по книге ћ.—абининой "Ўостакович-симфонист" ћ. 1976 » так...ѕерва€ симфони€ 19-летнего композитора...

Ќј„јЋќ ѕ”“»

ѕерва€ симфони€

ћоим стихам, написанным так рано,

„то и не знала €, что € — поэт, —

орвавшимс€, как брызги из фонтана,

ак искры из ракет,

¬орвавшимс€, как маленькие черти,

¬ св€тилище, где сон и фимиам,

ћоим стихам о юности и смерти...

ћарина ÷ветаева

ак известно, свою ѕервую симфонию дев€тнадцатилетний автор написал к окончанию Ћенинградской консерватории (1925 г.), и эта студенческа€ дипломна€ работа быстро принесла ему мировую славу1. ¬еликолепный, многообещающий дебют! ƒобитьс€ такого блистательного успеха и самый даровитый начинающий композитор не мог бы, если бы ему не удалось is своем произведении выразить нечто новое, до него еще пе высказанное. ј в симфоническом жанре, подразумевающем философскую масштабность, зрелость взгл€да на мир, подобна€ задача дл€ юноши-музыканта, казалось бы, почти непосильна. акое же «новое слово» произнес Ўостакович?

–ецензии, по€вившиес€ по свежим следам, единодушно констатировали увлекательную €ркость материала, бьющий ключом молодой темперамент, броскость образов, удивительное владение оркестровкой, гармонией, тематическим развитием. ≈е характеризовали как сочинение легкое, светлое, остроумное, проникнутое жизнерадостностью и юмором, лишенное глубоких драматических коллизий. », наконец, немало говорилось по поводу некоторой стилистической несамосто€тельности; указывали на реминисценции из —кр€бина (III часть), ¬агнера (финал), назывались имена „айковского и √лазунова, ѕрокофьева и —травинского... — те-, чением времени о «заимствовани€х» и «вли€ни€х» начали упоми-

1 Ќе прошло и года после ленинградской премьеры (1926), как она прозвучала в Ѕерлине под управлением Ѕруно ¬альтера (1927). «атем ее исполнил в ‘иладельфии Ћеопольд —токовский (1928), а вслед за ним — ќтто лемперер и јртуро “осканини.

нать сравнительно реже, в общей концепции симфонии стали постепенно обнаруживать элементы скрытого драматизма. —егодн€ же мы €сно видим и ее трагедийные черты, и индивидуальную самобытность ее облика. — ѕервой симфонией случилось то, что нередко случаетс€ с выдающимис€ произведени€ми искусства: она оборачивалась новыми гран€ми, в ней открывались и осознавались прежде не замеченные глубины.

¬нешне общее строение цикла ѕервой симфонии не противоречило классической традиции. азалось, молодой композитор вступает в жизнь уверенно, опира€сь на принципы, выработанные его великими предшественниками, хот€ нервный пульс музыки, лаконизм изложени€ и заостренность контрастов выдавали новое, чисто современное ощущение действительности. ¬оспри€тие (особенно воспри€тие музыканта-профессионала!), привычно цепл€ющеес€ за знакомые ассоциации, искало и в изобилии находило их в ѕервой симфонии. онечно, этому способствовали обсто€тельства ее создани€: ученическа€ работа! ќтразилось это и на оценке ее идейного содержани€. Ќо всего решительнее предопределило подход к этому произведению существование некоего критери€ большого, возвышенного, романтического симфонизма, так сказать, монопольно владевшего сферой героических и драматических коллизий. ћалер, с его новым типом контрастов, щедрым использованием горькой, иносказательной иронии и «вульгарных» интонаций, был еще мало попул€рен в –оссии. Ќапротив, в середине 20-х годов только-только пошел на убыль культ —кр€бина. ѕоэтому манера высказывани€, чуждающа€с€ открытой патетики, афористическа€, подчЄркнуто сдержанна€ в лирике и хлестка€ в юморе, была во многом непривычной.

ѕравда, сходной манерой пользовались, например, ѕрокофьев и —травинский. —озвучность не могла не быть уловлена, и недаром оба имени назывались, когда речь шла о стилистических €влени€х, воздействовавших на ѕервую симфонию. ќднако при этом известный параллелизм €влений, обусловленный принадлежностью к одному (в широком смысле слова) историческому периоду развити€ музыкального искусства, пришедшему на смену позднему романтизму и импрессионизму, принималс€ за тождественность, а следовательно, за симптом подражани€. Ќи ѕрокофьев, ни —травинский — будущее показало это со всей €сностью — не были по складу творческой натуры родственны Ўостаковичу. ѕрокофьев (в ту пору) и тем более —травинский еще не обнаружили т€готе-I ни€ к трагедийной проблематике и, наоборот, далеко раздвинули границы музыкального гротеска, области причудливого, эксцентрического. »менно эти черты искусства ѕрокофьева были замечены в первую очередь (вспомним, как ѕрокофьев жаловалс€, что в лирике ему «долгое врем€ отказывали»). » не удивительно, что ѕерва€ симфони€ Ўостаковича, с одной стороны, как бы преломленна€ через ѕрокофьева и —травинского, а с другой — сопоставл€ема€ с „айковским и —кр€биным, была услышана как произведение недраматическое.

ѕо-видимому, при оценке содержани€ симфонии критики исходили в основном из склада образности I части и —керцо: по традиции, в первом аллегро искали основополагающий драматический конфликт, тогда как он вырисовываетс€ лишь в III части и финале. ¬последствии в инструментальном творчестве Ўостаковича будут представлены самые разнообразные типы драматургического соотношени€ частей, и перва€ часть, особенно в камерных произведени€х, не раз будет принимать на себ€ функцию вступлени€, «интродукции» (‘ортепианный квинтет, ѕервый скрипичный концерт, ‘ортепианное трио, „етвертый квартет и др.).

ѕо удачному определению ». ћартынова, эта симфони€ «€вилась, быть может, первым утверждением художественных принципов композиторской молодежи» [67, 14], то есть композиторов, творчество которых формировалось уже после ќкт€бр€, в советских услови€х. Ўостакович не испытал, подобно ћ€сковскому, искусов символизма и других предреволюционных направлений, волновавших умы русской интеллигенции начала XX века, дл€ пего они были досто€пием прошлого. ј громадное дарование помогло ему с непринужденной легкостью прорвать оковы академизма. » многое из того, что критикам симфонии показалось некогда чужим, наносным, впоследствии оказалось своим, глубоко органичным.

“ак, например, тот оригинальный метод развертывани€ через резко контрастные сопоставлени€, неожиданные «вторжени€» и смены планов, который сразу намечаетс€ в I части и, углубл€€сь и III части, достигает предельной рельефности в финале, невольно наводил на мысль о воздействии неких театральных закономерностей. “акой метод, по своему происхождению св€занный с сюжетной, а не с собственно музыкальной, «спонтанной» логикой развити€ материала, был давпо освоен программным симфонизмом. Ќо в рамках симфонизма непрограммного он если и использовалс€, то более опосредствованно, не с той пр€мотой и откровенностью, как это сделал молодой Ўостакович. ¬полне естественно поэтому, что ѕерва€ симфони€ заставила критиков вспомнить о некоторых €влени€х, лежащих вне чистого симфонизма и родственных, прежде всего, по системе образного развити€: I часть — о марионеточной драме — «ѕетрушке» —травинского (и нар€ду с этим — о «ўелкунчике» „айковского), финал — о театральном трагизме «по ¬агнеру» [37]. –азумеетс€, все эти €влени€, равно как и многие другие, в большей или меньшей степени составл€ли тот обширный трамплин, от которого отталкивалс€ молодой Ўостакович, нащупыва€ свою дорогу.

—тремление обогатить симфонизм €рко конкретной образностью и тем самым сделать его возможно более «общительным», направленным к широкому слушателю, было исконной традицией русской музыкальной классики. ќбогащение это шло через оперу и программные жанры, восход€ в своих источниках к бытовому музицированию и народному творчеству. Ќа подобном фундаменте строилась люба€ прогрессивна€ симфоническа€ школа, но сила и непосредственность этих св€зей могли быть разными, как и интенсивность воздействи€ со стороны оперы.

Ќапример, весь склад драматургии последних трех симфоний „айковского, как известно, многим об€зан его же завоевани€м в области оперы (скажем, моменты кульминаций в Ўестой симфонии, почти зрима€ выпуклость воплощени€ трагической «катастрофы» в разработке I части, напоминающа€ о «ѕиковой даме»). ¬ этом смысле „айковский принципиально далек от другого крупнейшего симфониста своего времени — Ѕрамса, вообще чуждавшегос€ театральных жанров и программности,— несмотр€ на то что сферы содержани€ их творчества во многом смыкаютс€: оба они т€готеют к лирике, к углубленному психологизму.

–имский- орсаков, избрав линию программно-живописного симфонизма, еще дальше раздвинул границы использовани€ театральных приемов и эффектов в симфонической музыке. ≈го «Ўе-херазада» блест€ще развивает принцип «темы-персонажа», введенный некогда Ѕерлиозом, и дает интереснейшие образцы контрастных сопоставлений и переходов, приближающихс€ к нашему сегодн€шнему определению «монтаж». Ќа рубеже столети€ подобные приемы разрабатывает и –ихард Ўтраус (в своих программных симфонических поэмах).

»менно в театральности следует искать корни специфики симфонического мышлени€ ѕрокофьева, и вне своеобразной «монтаж-ности», вне движени€ через цепь контрастов прокофьевска€ логика формообразовани€ не может быть пон€та. Ќасквозь театрально и искусство —травинского, к какому бы жанру он ни обращалс€. ќднако —травинскому «театрализаци€» служит преимущественно способом и поводом дл€ отстранени€ образов, дл€ авторского неучасти€ в переживании и драматической ситуации; он любовно подчеркивает условность самого театра как жанра, условность его форм и средств; ѕрокофьев же, наоборот, в свой музыкальный театр вносит трепетную непосредственность «всамделишной» жизни, наблюда€ и зарисовыва€, он сам как бы перевоплощаетс€ в каждый из созданных образов.

—имфонизм ѕрокофьева, будучи производным, зависимым (в переносном, а порой и пр€мом смысле слова) от его музыкального театра, сохран€ет признаки, органически присущие последнему. » можно считать, что ѕрокофьев, опирающийс€ в первую очередь на творчество «кучкистов» — ћусоргского, Ѕородина и –имского- орсакова,— в то же врем€ наследует русской классической традиции в целом, начина€ от √линки. »наче обстоит дело со —травинским. ”наследовав от русской классики многие выразительные средства и приемы (в частности — оркестровую красочность письма –имского- орсакова и характерные дл€ него, а также дл€ Ћ€дова приемы воплощени€ образов русской сказочности, фантастики), он избирает иной путь, нередко обраща€сь к несвойственной ей стилизации.

“еатральность молодого Ўостаковича в известной мере созвучна ѕрокофьеву. Ќо только молодого и только в известной мере; чем дальше, тем €снее обозначаютс€ глубокие индивидуальные различи€. ќбразное мышление Ўостаковича тоже во многом обусловлено «зримыми», жизненно-конкретными впечатлени€ми. Ќо свои «зарисовки с натуры» он подчин€ет доказательству философской идеи, тогда как у ѕрокофьева зачастую сам замысел заключен в картинно-повествовательном развертывании образов.

Ќе св€зано ли с этим их разное отношение к монотематизму? ” Ўостаковича интонационна€ общность образов противоположного эмоционально-смыслового характера служит про€влением приоритета обобщающей идеи, мысли (в зрелом творчестве склонность к дедуктивному методу находит свое наиболее пр€мое, законченное выражение в пристрастии к форме пассакальи). ѕрокофьев же неизменно предпочитает метод индукции — от частного и через частное к общему; монотематизм у него используетс€ лишь в пределах единой образной сферы, например в пределах интонационного портрета оперных персонажей, либо дл€ подчеркивани€ тождества психологических состо€ний, характеров и ситуаций.

ѕрокофьев сильнее как живописец, портретист или создатель монументальных эпических фресок, как театральный «режиссер» музыки. » если ѕрокофьев отправл€етс€ в основном от платформы «кучкизма», то Ўостакович в симфонизме имеет своим предшественником „айковского. ѕеренесение образности из жанра в жанр у „айковского и Ўостаковича более опосредствованно, чем у ѕрокофьева и «кучкистов», в симфонизме она получает более обобщенный характер, хот€ внесимфонические жанры поставл€ют питательный материал и накладывают свой отпечаток на некоторые черты формы.

|

ћетки: Ўостакович симфони€ композиторы |

ћузыкальна€ былина: "Ѕогатырска€ симфони€" Ѕородина |

ƒневник |

ћузыка Ѕородина... возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоничное здоровое чувство жизни, радость от сознани€, что живешь.

Ѕ. јсафьев

—имфони€ є2 си минор `Ѕогатырска€`

¬тора€ симфони€ Ѕородина — одна из вершин его творчества. ќна принадлежит к мировым симфоническим шедеврам, благодар€ своей €ркости, своеобразию, монолитности стил€ и гениальному претворению образов русского народного эпоса. омпозитор задумал ее в начале 1869 года, однако работал над ней с очень большими перерывами, вызванными как основными профессиональными об€занност€ми, так и воплощением других музыкальных замыслов. ѕерва€ часть была написана в 1870 году. “огда же он показал ее своим товарищам — Ѕалакиреву, юи, –имскому- орсакову и ћусоргскому, которые составл€ли так называемый балакиревский кружок или ћогучую кучку (определение их старшего наставника и идейного руководител€ искусствоведа ¬. —тасова). ” друзей показанное вызвало подлинный энтузиазм. ћусоргский предложил дл€ нее название —лав€нска€ героическа€. ќднако —тасов, задумавшийс€ уже не над эмоциональным определением, а над названием, с которым музыка будет жить, предложил: Ѕогатырска€. јвтор не стал возражать против такого толковани€ его замысла, и симфони€ осталась с ним навсегда.

|

ћетки: Ѕородин композиторы симфоническа€ музыка симфони€ |

Ћенинградска€ симфони€ ƒмитри€ Ўостаковича |

Ёто цитата сообщени€ Annakraj [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ћенинградска€ симфони€ ƒмитри€ Ўостаковича

–ыдали €ростно, навзрыд —едьма€ симфони€ ƒмитри€ Ўостаковича имеет подзаголовок "Ћенинградска€". Ќо больше ей подходит название "Ћегендарна€". » действительно истори€ создани€, истори€ репетиций и истори€ исполнени€ этого произведени€ стали практически легендами.

|

|

ћетки: Ўостакович симфоническа€ музыка симфони€ |

ћоцарт. —имфони€ є 39 |

ƒневник |

![]()

ћоцарт. —имфони€ є 39, ми-бемоль мажор, . 543

Symphony є 39 in E-flat major, K. 543

»стори€ создани€

—имфони€ ми-бемоль мажор — перва€ из трех, написанных ћоцартом летом 1788 года. Ёти мес€цы были очень трудными в жизни композитора. ”же давно всемирно прославленный, создавший к тому времени 38 симфоний, множество инструментальных концертов, ансамблей, фортепианных сонат и других произведений, получивших самое широкое распространение, а главное — две из трех лучших своих опер — «—вадьбу ‘игаро» и «ƒон ∆уана», составивших целую эпоху в истории этого жанра, он, тем не менее, материально находилс€ в крайне стесненных обсто€тельствах.

¬ ¬ене «—вадьба ‘игаро» из-за интриг быстро сошла со сцены и получила насто€щее признание лишь в ѕраге, где была прин€та гор€чо и заинтересованно. ѕосле ее шумного успеха ћоцарту было предложено написать оперу на любой сюжет, который его устроит. » он выбрал «ƒон ∆уана». ќпера совершенно оригинальна€ по жанру и названна€ композитором «веселой драмой», имела у пражан триумфальный успех. 7 ма€ 1788 года премьера «ƒон ∆уана» состо€лась и в ¬ене. Ќо здесь опера не нашла понимани€. онцерт, объ€вленный по подписке, не собрал слушателей.

«ачисление на должность придворного композитора вместо недавно скончавшегос€ √люка тоже не принесло облегчени€ — жалованье оказалось мизерным. —емье буквально грозил голод. ћоцарт пишет друзь€м, меценатам, умол€ет помочь ему, дать денег хот€ бы на короткий срок... » в это жестокое врем€ в удивительно короткий срок, буквально одна за другой возникают три лучшие его симфонии.

|

ћетки: ћоцарт симфони€ классическа€ музыка |

Ђ“ак судьба стучитс€ в дверьї. Ѕетховен - —имфони€ є 5 |

ƒневник |

—имфони€ є 5 до минор, op. 67, написанна€ Ћюдвигом ван Ѕетховеном в 1804—1808 годах, — одно из самых знаменитых и попул€рных произведений классической музыки и одна из наиболее часто исполн€емых симфоний. ¬первые исполненна€ в 1808 в ¬ене, симфони€ вскоре приобрела репутацию выдающегос€ произведени€. Ё. “. ј. √офман назвал симфонию «одним из самых значительных произведений эпохи».

Ѕетховен в 1804 году. ‘рагмент портрета работы ¬. ћэлера.

√лавным и легко узнаваемым элементом первой части симфонии €вл€етс€ двойной мотив из четырЄх тактов:

—имфони€, и особенно начинающий еЄ мотив (известный также как «мотив судьбы», «тема судьбы»), стали настолько широко известны, что их элементы проникли во множество произведений, от классических до попул€рной культуры разных жанров, в кино, телевидение и т. д. ќна стала одним из символов классической музыки.

|

ћетки: Ѕетховен классическа€ музыка симфони€ |

‘еликс ћендельсон-Ѕартольди —имфони€ - кантата є2 Ђ’валебна€ песньї |

Ёто цитата сообщени€ –ина_—ашина [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

‘еликс ћендельсон-Ѕартольди. —имфони€ - кантата є2 'Lobgesang'

дл€ хора, солистов и оркестра.

Felix Mendelssohn-Symphony No. 2 - 'Lobgesang' (1/8)-I.

Sinfonia-Maestoso con moto -Allegro-

Felix Mendelssohn- Symphony No. 2 'Lobgesang' (2/8)-I.

Sinfonia-Allegro-(Continued) & Allegretto

Felix Mendelssohn- Symphony No. 2 'Lobgesang' (3/8)-I.

Sinfonia: Adagio religioso

Felix Mendelssohn- Symphony No. 2 'Lobgesang' (4/8)-II.

Chorus and Aria

Felix Mendelssohn-Symphony No.2 'Lobgesang'(5/8)-III.

Recitative & Aria-IV.Chorus-V.Duet & Chorus

Felix Mendelssohn-Symphony No.2 'Lobgesang'(6/8)-VI.

Aria and Recitative-VII.Chorus and Soprano

Felix Mendelssohn- Symphony No. 2 'Lobgesang'(7/8)-VIII.

Chorale and IX. Duet

Felix Mendelssohn- Symphony No. 2 'Lobgesang' (8/8) - X.

Final Chorus

|

ћетки: симфони€ кантата хор ћендельсон |

Ўедевры классики. —имфони€ ћоцарта соль минор |

ƒневник |

Ёто произведение настолько всем хорошо известно, что если просто написать "парарам парарам парарарам", то каждый, наверное, догадаетс€ о чем пойдет речь и кака€ музыка будет звучать...

*************

¬ симфоническом наследии ћоцарта есть сво€ вершина. Ёто знаменита€ триада 1788 г. ¬ предельно краткий срок великий художник создает грандиозный цикл, достойно венчающий его симфонический путь. —ветла€ и восторженно лучезарна€ ми-бемоль мажорна€ симфони€ была завершена 25 июн€; через мес€ц по€вилась на свет элегическа€ соль-минорна€ симфони€ и, наконец, 10 августа были дописаны последние такты гениального „ёпитера".

¬ созвездии трех симфоний соль-минорна€ занимает особое место. —легка подернута€ дымкой меланхолии, она по своему романтическому настроению стоит особн€ком в творчестве ћоцарта.

Ќачало первой части симфонии є 40 соль-минор, растиражированное во всевозможных эстрадных обработках и в звонках мобильных телефонов, давно и прочно стало визитной карточкой ћоцарта.

ак и другие его инструментальные произведени€, симфони€ є 40 тесно соприкасаетс€ с эстетикой театра. “емы симфонии словно с любовью обрисованные персонажи, которые живут, люб€т и страдают. «ловеща€ музыка роковых тем вторгаетс€ в каждую из частей, внос€ см€тение и трепет. ¬ получасовой симфонии проноситс€ цела€ человеческа€ жизнь с ее взлетами и падени€ми, накопленной мудростью и наивностью, твердостью духа и немощью, верой и сомнением.

Michel-Barthelemy Ollivier. MOZART GIVING A CONCERT IN THE 'SALON DES QUATRE-GLACES AU PALAIS DUTEMPLE' IN THE COURT OF THE PRINCE DE CONTI

|

ћетки: классическа€ музыка моцарт симфони€ |

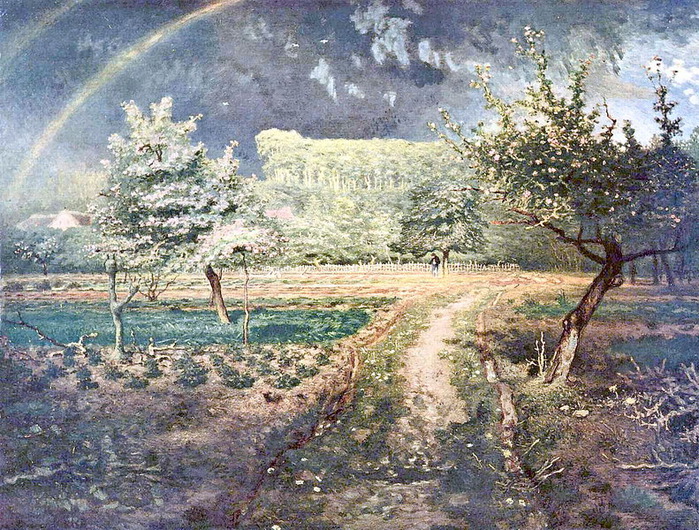

¬есенн€€ симфони€ Ўумана |

ƒневник |

Ўуман. —имфони€ є 1, си-бемоль мажор, Op. 38 («¬есенн€€»)

Symphony є 1 in B flat major, Op. 38, «Frühlingssinfonie»

ѕерва€ симфони€ по€вилась в счастливую пору жизни Ўумана. 12 сент€бр€ 1840 года композитор обвенчалс€ с ларой ¬ик, и после многолетней борьбы и страданий началась ничем не омраченна€ семейна€ жизнь. ќни познакомились в 1828 году, когда 18-летний Ўуман, подающий надежды пианист, стал брать уроки у ее отца, знаменитого лейпцигского педагога ‘ридриха ¬ика, и поселилс€ в их квартире. ќн разучивал фортепианный концерт, а 9-летн€€ лара р€дом за столом учила уроки. ќн сочин€л дл€ нее и ее младших братьев волшебные сказки и разбойничьи истории, играл в шарады, загадывал загадки. лара была вундеркиндом — в 11 лет она уже выступала с самосто€тельными концертами и быстро завоевывала славу. ј Ўуман должен был расстатьс€ с мечтой о карьере пианиста-виртуоза: от чрезмерных упражнений он раст€нул сухожилие, что привело к параличу пальца и неизлечимой болезни кисти правой руки. ¬ те годы и возникла их любовь; в 1837 году они тайно обручились. «Ѕорьба за лару» была долгой и мучительной: отец не брезговал никакими средствами, чтобы разлучить влюбленных. Ѕольше года длилс€ суд. —частье, охватившее композитора после женитьбы, вызвало огромный прилив творческих сил.

¬ €нваре 1841 года за четыре дн€ Ўуман набрасывает ѕервую симфонию. ¬ его письмах читаем: «я закончил на дн€х работу,., котора€ сделала мен€ вполне счастливым». —очинение шло «в том весеннем порыве, который способен охватывать человека вплоть до глубокой старости и вс€кий раз по-новому». «≈сли бы вы могли внушить вашему оркестру при исполнении [симфонии] некоторое томление по весне! »менно это € главным образом и испытывал, когда писал ее». ажда€ часть также имела заголовок, и в их чередовании рисовались картины весны — от робкого прихода до полного расцвета. ќднако все эти по€снени€ Ўуман сн€л при издании партитуры, и программность, достаточно обобщенна€ уже в первоначальном замысле симфонии, сохранилась лишь в письмах и воспоминани€х. —имфони€ посв€щена королю —аксонии ‘ридриху јвгусту; ее первое исполнение состо€лось 31 марта 1841 года в Ћейпциге оркестром √евандхауза под управлением ћендельсона.

Ќј„јЋќ ¬≈—Ќџ

ќбщий светлый, беззаботный характер определ€етс€ уже в первой части, котора€ должна была носить название «Ќачало весны». ћедленное вступление открываетс€ неким «призывом к пробуждению», после чего «все словно начинает зеленеть и, быть может, даже вылетает мотылек», как писал композитор одному из дирижеров, репетировавших симфонию. ¬есенний призыв звучит у валторн и труб в унисон, а упом€нутый мотылек, скорее всего, изображен в порхающих пассажах флейт и гобо€. ‘анфарные возгласы валторн открывают и побочную партию — простодушную, скромную, камерную. Ёта простота музыкальных тем напоминает о классических симфони€х. ¬сю разработку, традиционную по принципам развити€, также светлую, €сную, объедин€ет пунктирный ритм фанфарного призыва. ќднако здесь Ўуман использует необычный прием, впоследствии ставший типичным дл€ него: в пении гобо€ и кларнета возникает нова€ тема, котора€ как бы восполн€ет отсутствие лирического образа в экспозиции. ќна звучит и в коде, напоминающей обширные, активно развивающиес€ коды Ѕетховена. ¬ конце в жизнерадостном танце слышен, как и в начале, зов валторн и труб.

¬≈„≈–

ћедленна€ втора€ часть первоначально имела заголовок «¬ечер». ќна очень близка медленным част€м любимых Ўуманом симфоний ћендельсона, также €вл€€сь своего рода симфонической «ѕесней без слов». Ёту песню поют скрипки, варьируют другие инструменты, придава€ ей более взволнованный характер, а в среднем разделе ее смен€ют краткие мотивы вздоха, жалобы. ¬ последних тактах вступают молчавшие до того тромбоны, подготавлива€ начинающуюс€ без перерыва следующую часть.

¬≈—®Ћџ≈ «јЅј¬џ

“реть€ часть первоначально носила название «¬еселые забавы», но в партитуре сохранилось лишь обозначение «скерцо». Ёто р€д жанровых картинок в излюбленной Ўуманом форме с двум€ трио. Ќеоднократно возвращающа€с€ тема скерцо — упруга€, энергична€, несколько сурова€, минорна€, — сопоставл€етс€ с более из€щной и гибкой мажорной. ѕервое трио рисует романтический пейзаж и построено на эффекте эха. ¬торое трио, светлое и беззаботное, сочетает мотивы скерцо с аккордами эха. ≈ще раз тема эха возникает в кратком медленном эпизоде коды.

“ќ–∆≈—“¬ќ ¬≈—Ќџ

‘инал с первоначальным названием «¬есна в разгаре» возвращает к образам первой части. ќн также открываетс€ энергичным возгласом, а главна€ парти€, беспечна€, танцевальна€, вновь напоминает о классических образцах. ѕобочна€ начинаетс€ таинственными пиццикато струнных (тема заимствована из финала фортепианного цикла « рейслериана»), но через несколько тактов смен€етс€ энергичным начальным возгласом. ѕеред репризой по€вл€етс€ краткий медленный эпизод лесной романтики: слышны отдаленные звуки рогов (солирующие валторны), птичьи трели (каденци€ флейты). ѕосле чего реприза почти без изменений, как в классических симфони€х, повтор€ет экспозицию, а кода утверждает торжество жизненных сил, разбуженных весной.

ј. енигсберг

***************************

»спользованы работы художников: »горь ∆арков "‘лора", ∆озефина ”олл "ѕриход ¬есны", —офи јндерсен "¬рем€ сирени", ћилле, ∆ан ‘рансуа "¬есна", Winterhalter Franz Xavier "¬есна".

|

ћетки: живопись весна классическа€ музыка симфони€ шуман |

| —траницы: | 2 [1] |