-–убрики

- јрхитектурна€ фантази€ (0)

- —аунд (0)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-—татистика

«аписи с меткой музыка

(и еще 1565938 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

KMFDM ces 2012 flash hi-end kraftwerk recoil sharp toshiba абсент акустические системы альбом альперин аналитика арт электроникс архитектура аудио безопасность берлинска€ электронна€ школа бизнес венецианский карнавал видеоарт государство джаз дизайн дюк эллингтон завтрак на руинах изобретение инновации интервью информационные технологии искусственный интеллект искусство истори€ киберпанк кино компьютер литература майкл муркок марк левинсон михаил трофименков музыка поэзи€ рецензи€ робот современное искусство строительство телониус монк фотографи€ электроника электронна€ музыка

“елониус ћонк - загадочный молчальник |

ƒневник |

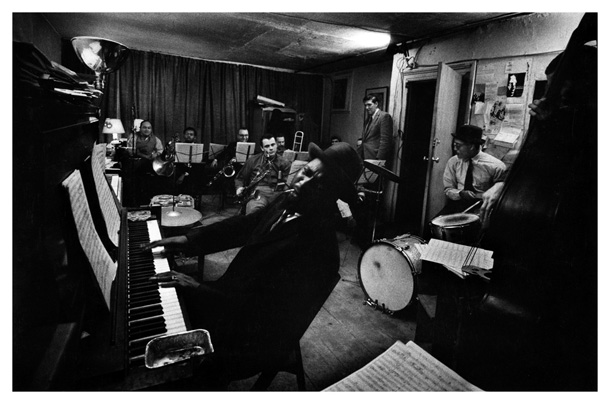

“елониус ћонк, 1959

“елониус ћонк, 1959

25 но€бр€ 1963 года фотографи€ “елониуса ћонка должна была по€витьс€ на обложке журнала Time. Ќо 23-го убили еннеди, и обложку пришлось заменить. фотографии джазмена журнал вернулс€ только в феврале следующего года. Time, до этого удел€вший внимание джазу лишь в коротких полупрофессиональных рецензи€х, наконец-то признал джазовых исполнителей национальными геро€ми. ƒо “елониуса ћонка такой чести удостоилс€ только ƒэйв Ѕрубек, завоевавший попул€рность в среде университетских интеллектуалов.

Ѕыла в этом кака€-то странность. ≈сли уж говорить о джазе, то Ћуи јрмстронг, Ёлла ‘ицджеральд, ƒюк Ёллингтон или аунт Ѕэйси были значительно попул€рнее, а среди новаторов, известных узкому, но вли€тельному кругу музыкантов, выдел€лись „арли ѕаркер, ƒиззи √иллеспи или ћайлз ƒэвис. Ќо выбор Time — официоза, обладавшего каким-то футурологическим чутьем, — пал на “елониуса ћонка. » оказалс€ безошибочным.

–епутаци€ ћонка среди джазменов нового поколени€ была на самом деле достаточно высока. ¬ 1942 году он вошел в группу молодых музыкантов, создававших новый стиль, названный благодар€ дурашливой фантазии ƒиззи √иллеспи малопон€тным словечком бибоп. ћолодые афроамериканцы, не принимавшие оптимизма свинга, голливудской американской мечты, усиленно пропагандируемого благополучи€ общества и, в особенности, распространенного утверждени€, что черные джазмены — всего-навсего талантливые «развлекатели», создавали новую музыку, основанную на виртуозной импровизации и на мелодике, далекой от песенной продукции.

луб «Minton's Playhouse». “елониус ћонк, √овард ћак√и, –ой Ёлдридж,

“едди ’илл. Ќью-…орк, 1947

÷ентром джазовой фронды стал клуб «Minton's Playhouse», открывшийс€ в 1940 году на 118-й улице в отеле «—есиль». Ёто было удобное местечко, чтобы загл€нуть туда после работы. ћузыканты, отыгравшие танцевальные программы в каком-нибудь биг-бенде, с удовольствием заходили «к ћинтону», чтобы от души помузицировать по-своему. «десь бывали саксофонисты Ћестер янг, оулмен ’оукинс и Ѕен ”эбстер, трубач –ой ќлдридж. аждую ночь до утра на сцене сидел гитарист „арли рисчиен. «десь рождалось то ощущение свободы, которого не могло быть в дисциплинированных биг-бендах. ћузыканты выбирали неверо€тно быстрые темпы, отказывались от посто€нной опоры на граунд-бит и дерзко экспериментировали в обыгрывании традиционных гармоний.

ћолодые исполнители „арли ѕаркер и “елониус ћонк в том числе — не только играли новую музыку, но сознательно стремились нанести «пощечину общественному вкусу». ѕредавалось анафеме все, что было св€зано с эрой свинга, с танцевальным залом, с приглаженной и счастливой бродвейской эстетикой. ќтстраненный вид, а не лучезарные улыбки, публика может слушать, а может и не слушать. (¬о вс€ком случае завоевывать ее расположение эстрадными приемами не стоит. Ќе нравитс€ — уходи!) Ќебрежна€ одежда, темные очки, козлиные бородки и малопон€тные шуточки, иногда отпускаемые со сцены. »сполнение сольного эпизода спиной к зрительному залу (не смотреть надо, а слушать). “ипичные битники сороковых годов. —ицилианска€ посв€щенность. ¬опросы «как» и «что» задавать не стоит, потому что ответом будет ироническое презрение. Ќадо просто поверить музыкантам, включить пытливый слух и почувствовать себ€ своим.

¬о всей этой стихии гор€чей виртуозности, безапелл€ционного непри€ти€ установившихс€ джазовых традиций как нельз€ кстати оказалс€ фортепианный стиль, разработанный “елониусом ћонком,— экономна€ угловата€ манера, какие-то скрюченные малонапевные фразы, разрозненна€ ритмика и диссонирующие созвучи€, которые иногда он вдалбливал в инструмент с упорством человека, наслаждающегос€ своими необычными находками. ‘ортепь€но перестало быть надежной опорой с посто€нно слышимой гармонией. –едкие аккорды-всплески вклинивались в интуитивно ощущаемые паузы у духовых, а иногда накладывались на виртуозный импровизационный орнамент в совершенно непредсказуемых моментах.

“елониус ћонк, 1947

ѕервоначально у многих возникло впечатление, что ћонк — технически слабый пианист. ѕотом вы€снилось, что так могли говорить только плохо информированные люди, не слышавшие его ранних записей, где полно пассажей в духе јрта “эйтума и Ёрла ’айнза. онечно же, неуклюжесть монковской игры — это часть его имиджа. ”дарна€ артикул€ци€ — это идеологи€, а лапидарность средств — необходимое условие дл€ гармонической свободы. ƒаже друзь€ “елониуса ћонка признавали, что играть с ним довольно сложно. ѕривычной ритмогармонической опоры от инструмента ћонка не исходило, иногда он вообще не аккомпанировал, предоставл€€ гармонии определ€тьс€ по линии контрабаса и по мелодическим узорам импровизаций духовых.

Ќар€ду со своими коллегами, выдающимис€ новаторами „арли ѕаркером и ƒиззи √иллеспи, ћонк рано за€вил о себе как о композиторе. ”же в 1944 году по€вилась одна из самых красивых джазовых баллад «Round About Midnight», сложные гармонии которой вначале никого не вдохновл€ли, пока путевку в жизнь этой мелодии не дал ћайлз ƒэвис. ј в шестидес€тые годы темы “елониуса ћонка стали исключительно попул€рными среди джазменов новой волны. —реди них выдел€ютс€ асимметрично-блюзовые «Straight No Chaser», «Blue Monk», медленные темы «Misterioso», «Monk's Dream», «Ruby, My Dear» или шл€героподобные (но с об€зательной ритмической и гармонической изюминкой) «I Mean You», «Rhythm-a-ning». ќдин из критиков заметил, что композиции ћонка — это концентрированное содержание, вложенное в стандартную 12-, 16- или 32-тактовую форму. “емы “елониуса ћонка музыканты полюбили именно потому, что они нестандартны, они порождали конфликтность. аждый музыкант, импровизирующий на темы ћонка, становилс€ их заложником и по-своему преодолевал их очевидные сложности — огромные интервальные скачки, частые модул€ции, сдвиги на слабых дол€х. ¬ карьере ћонка были и головокружительные взлеты - так, в 1964 году его портрет украшал обложку журнала Time (честь, которой удостоились в XX веке всего четыре мастера джаза). ’от€ ћонк был одним из главных архитекторов современного джаза, дл€ достижени€ этих высот потребовалось немало времени. ќн не выступал в роли лидера до тридцатилетнего возраста, а признание пришло к нему ещЄ на дес€ток лет позже.

“елониус ћонк за игрой

“елониус ћонк за игрой

∆изнь “елониуса ћонка была скрыта от журналистских глаз. —ам он не любил общатьс€ с прессой и даже друзь€м мало что рассказывал о себе. »звестно, что родилс€ он в 1917 году, брал частные уроки и рано стал пианистом-аккомпаниатором (иногда выступал со своей матерью, неплохой вокалисткой). Ќа одной из домашних вечеринок игру молодого ћонка услышала пианистка ћэри Ћу ”иль€м. «” него была прекрасна€ техника,— вспоминает ћэри, — но мне запомнилась своеобразна€, нестандартна€ фразировка. ќн был уже в то врем€ представителем модерна». Ќекоторое врем€ “елониус ћонк работал в оркестрах, но с 1942 года обосновалс€ в нью-йоркских клубах на 52-й улице, в том числе и у «ћинтона». ¬ 1947 фирма Blue Note подписала с ним контракт, и в этом же году ћонк женилс€ на милой Ќелли, котора€ согласна была т€нуть финансовый воз семьи, предоставив ему полную свободу дл€ творчества. —кандал 1951 года (в машине “елониуса ћонка были найдены наркотики, и ему было запрещено выступать во всех заведени€х, где продавалс€ алкоголь) выбил его из колеи. ѕрактически это был запрет на профессию. ќсталась лишь редка€ студийна€ работа. ѕосле Blue Note последовали приглашени€ на Prestige и Riverside. “олько вмешательство богатой фанатички джаза баронессы де енигсвартер помогло ћонку вернутьс€ на сцену в 1957 году. Ќачалось сотрудничество с молодым и €рким тенор-саксофонистом ƒжоном олтрейном. «атем последовало дес€тилетие (1959-1969) с посто€нным составом, в котором на саксофоне играл „арли –оуз, на контрабасе ”илбур ”эр и на ударных Ѕен –айли.

¬ начале шестидес€тых ценность музыки и исполнительского метода “елониуса ћонка стала очевидна. ≈го квартет оказалс€ единственным джазовым ансамблем, получившим шестимес€чный ангажемент в престижном нью-йоркском клубе «Five Spot». Ёто было то место, куда “елониус ћонк никогда не опаздывал (про его опоздани€ на работу ходило немало анекдотов). ѕосетители клуба могли наблюдать, как за п€ть минут до начала работы он проходил за кулисы, снимал пальто, шел в бар и с порцией двойного «Ѕурбона» подходил к ро€лю. —адилс€ и играл какую-нибудь балладу, затем приглашал музыкантов и представл€л их публике. Ќа шестом мес€це работы директор клуба объ€вил пианисту, что тот может остатьс€ еще на несколько мес€цев, но ћонк не захотел.

“елониус ћонк

»ногда его манхэттенский телефон разрывалс€ от звонков. ѕианиста искали продюсеры и менеджеры, а он снимал трубку и говорил: «ћонка здесь нет». ¬ытащить его на интервью, на разговор всегда было трудно. Ћеонард ‘эзер, имевший в журнале Down Beat рубрику «“ест вслепую», все-таки однажды усадил ћонка напротив себ€ и поставил ему несколько записей с пианистами. ћонк должен был угадать исполнителей и выставить каждому оценку по п€тибалльной системе. ќн высоко оценил любимого им Ёрла ’айнза. Ќо когда ему поставили запись ѕитерсона, встал и спросил: «ј где тут у вас туалет?»

–одоначальники нового джазового направлени€ были очень разными людьми. Ѕольной и ранимый „арли ѕаркер соседствовал с ироничным и весело хулиганствующим ƒиззи √иллеспи, угрюмый ћайлз ƒэвис прекрасно вписалс€ в рациональные композиторские концепции прагматичного √ила Ёванса. “елониус ћонк сотрудничал со всеми и в то же врем€ мог ни с кем не сотрудничать. ќн был в современном джазе сам по себе. √рустным и молчаливым одиночкой. ќн знал себе цену и никогда не отступал от того, что считал дл€ себ€ художественно важным. Ќо он не любил делитьс€ своими мысл€ми и иде€ми. огда ƒжон олтрейн однажды спросил его о чем-то, ћонк сел за ро€ль и ответил музыкой. ћузыка была его единственной страстью, это был его €зык общени€ с окружающим миром. ќн был равнодушен к славе, не любил гастролировать. «наменитый и самый удачливый джазовый импресарио Ќорман √рэнц с трудом убедил его войти в труппу «√иганты джаза» в начале семидес€тых, а немного позже администраци€ артера три дн€ уговаривала пианиста приехать в Ѕелый дом на его собственный юбилей.

“елониус ћонк

Ќеординарность музыки, неординарность поведени€ были сутью “елониуса ћонка. ќн просто не мог быть иным. Ќо ведь и джаз мен€лс€. ћонк вступил в джазовый клан именно в то врем€, когда рушились представлени€ о джазе как о музыке отдыха, как об искусстве со строжайшей ансамблево-оркестровой дисциплиной. –ождалс€ новый джаз, провозгласивший принцип индивидуализма и неверо€тной творческой свободы. Ќеординарность музыки соответствовала неординарности личностей. » если иногда алкоголь или даже наркотики дополн€ли (как это ни печально) биографии музыкантов, то и это — одна из сторон джаза, нашедша€ отражение и в названи€х мелодий, и в безумной череде импровизаций. »грать бок-о-бок с ћонком - нередко означало путь к будущей славе дл€ многих, включа€ ƒжона олтрейна, сказавшего в 1960 году: «–абота с ћонком позволила мне близко соприкоснутьс€ с архитектором высочайшего класса в музыке. я ощущаю себ€ его учеником во всех отношени€х - в чувстве, в теории, в технике.» ќн учил своим примером, своей настойчивостью, всей невыразимостью своей натуры. Ѕольшой почитатель ћонка, продюсер ”ппин ипньюс, писал: «Ёто - художник, которого никогда нельз€ считать вполне узнаваемым или предсказуемым. ¬ нем всегда остаетс€ нечто магическое.» ≈му как бы вторит —онни –оллинс: «ћонк был магом, волшебником.»

ƒес€тки пианистов подражали “елониусу ћонку, учились у него, но никто не смог стать вровень с ним, несмотр€ на кажущуюс€ несложность его фортепианной фактуры. »бо в его исполнительском методе идеально сочетались импровизационна€ отвага и строгость композиторского мышлени€. Ёто то, за что джаз начал боротьс€ в сороковые годы и что на сегодн€шний день удалось единицам. “аким, как „ик ориа или ’ерби ’энкок. Ќо спросите у них, кем был дл€ них “елониус ћонк. я уверен, они встанут и снимут шл€пы. —овременный концертный джаз так или иначе завоевал бы весь мир во второй половине нашего века. Ќо без ћонка он был бы значительно беднее.

|

ћетки: “елониус ћонк ћузыка ƒжаз »стори€ |

Ѕрамс. —имфони€ є 1 —и-минор, ¬ариации на тему √айдна. Budapest Festival Orchestra, »ван ‘ишер |

ƒневник |

-

Johannes BRAHMS

Symphony No. 1 opus 68

Variations on a theme by Haydn

Ivan FISHER (Conductor)

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA

Channel Classics SACD Hybrid

2009

¬ообще-то, мне давно уже кажетс€, что Ѕудапештский фестивальный оркестр – лучший в мире. Ќу, или «первый среди равных» вместе с онсертгебау и —имфоническим оркестром Ўтутгартского –адио. Ёти большие оркестры демонстрируют нестандартное мышление на всех уровн€х, свойственное скорее оркестрам камерным, которые по определению бывают более маневренными.Ќа диске предъ€влен самый обычный брамсовский набор – ѕервую симфонию почти все дополн€ют именно ¬ариаци€ми на тему √айдна как самые близкими по времени написани€ (и вместе с тем контрастными). ¬ ѕервой симфонии Ѕрамс сознательно наследует Ѕетховену: помимо хрестоматийного до минора и откровенного цитировани€ «ќды к радости» в финале, партитура нашпигована €вными и скрытыми отсылками к Ѕетховену – фактурными, ритмическими и так далее. Ќе знаю, намеренно или нет, но »ван ‘ишер подчеркивает, что дл€ Ѕрамса бетховенска€ ноша была нелегка: оркестр звучит очень плотно и т€жело, струнные часто играют увесистым штрихом, духовые тоже особенно не сдерживаютс€ – однако почти ос€заема€ массивность сочетаетс€ с гибкостью артикул€ции и обилием воздуха.

√ибкость и воздушность возникают в св€зи с тем, что ‘ишер весьма свободно распор€жаетс€ течением времени. Ќапример, вступление чаще всего играют скованно. Ќапротив, ‘ишер дышит здесь весьма изменчиво, тактовые доли у него колеблютс€ и раст€гиваютс€ под воздействием звуковой речи.

„ем медленнее темп, тем более неровно может течь врем€ (представим себе временной зум). Ќа этом, кстати, основано магическое воздействие интерпретаций „елибидаке*: в очень сдержанных темпах врем€ у него способно течь очень ровно, так что мы сами вынуждены усложн€ть его течение, добавл€€ временному току неровности (разумеетс€, в своем воображении), и наша слухова€ работа по усложнению вызывает сильную вовлеченность. ” ‘ишера совсем по-другому – он очень активно работает со временем, иногда довольно парадоксально. ¬от, например, фрагмент первой части. ќбратите внимание, насколько бетховенские возгласы у валторн (пр€ма€ цитата из скерцо ѕ€той симфонии) быстрее, чем ответные стоны дерев€нных духовых, хот€ и то, и другое записано абсолютно равными длительност€ми.

¬печатление такое, что внутритактовый конфликт двух темпов – это катализатор, который приводит к взрыву (хот€, разумеетс€, взрыв происходит в результате гармонического нагнетани€, оркестрового крещендо и т.д.).

я так подробно вслушиваюсь потому, что мне страшно нравитс€ этот диск ‘ишера и потому хочетс€ расслышать метод. –аспевности ‘ишер предпочитает штрих. «десь, конечно, вли€ние аутентистов. ¬от как проинтонирована гимническа€ тема финала:

—ыграно так, что это с трудом можно прин€ть за хор. » этот хор находитс€ в энергичном движении благодар€ изобилию темповых и артикул€ционных деталей, накапливающих потенциальную энергию. » при этом ‘ишер не удар€етс€ в маньеризм, хот€ мог бы, с такой-то виртуозной техникой и таким оркестром.

ќднако при всей весомости саунда не оставл€ет мысль о камерном музицировании – настолько гибкого взаимодействи€ оркестровых групп добиваетс€ ‘ишер, настолько инициативно и интенсивно действуют у него концертмейстеры.

≈ще сильнее эта камерна€ утонченность чувствуетс€ в ¬ариаци€х на тему √айдна. Ёто оркестрова€ верси€ сочинени€ дл€ фортепиано в четыре руки, отсюда некотора€ субтильность оркестрового письма – оркестр не был первым медиумом композиторской мысли, автору нужно было дополнительное усилие, чтобы «перевести» музыку с фортепианного €зыка.

≈ще сильнее эта камерна€ утонченность чувствуетс€ в ¬ариаци€х на тему √айдна. Ёто оркестрова€ верси€ сочинени€ дл€ фортепиано в четыре руки, отсюда некотора€ субтильность оркестрового письма – оркестр не был первым медиумом композиторской мысли, автору нужно было дополнительное усилие, чтобы «перевести» музыку с фортепианного €зыка.‘ишеровское исполнение ¬ариаций на тему √айдна €, пожалуй, предпочел бы любому другому, включа€ знаменитую запись јрнонкура из его брамсовского интеграла симфоний. ѕриведу восьмую, предпоследнюю, вариацию:

ѕон€тно, что идеальна€ точность и сдержанность, идеальный баланс и т.д. Ќо насколько остры здесь диссонансы и вообще все гармонические детали. ќбыкновенно на фортепиано, в границах одного тембра, все звучит более резко и четко, оркестр же скругл€ет острые углы. “ак вот, ‘ишер и его музыканты эти углы искусно заостр€ют вновь, возвраща€ слух к графичности фортепианного оригинала. “оже, на самом деле, редкость.

* —ерджиу „елибидаке (1912-1996) - немецкий дирижер румынского происхождени€. –аботавший под вли€нием дзэн-буддизма, „елибидаке был известен продолжительным репетиционным процессом с оркестрами. „асто его концерты исполн€лись в более медленном темпе, чем тот, что считаетс€ нормой, а в быстрых пассажах его темпы, зачастую, были быстрее, чем ожидаемые.

ѕослушать трэки из этого альбома можно здесь.

|

ћетки: ћузыка јльбом –ецензи€ |

јльбом Keith Jarrett ЂThe Carnegie Hall Concertї |

ƒневник |

-

Keith Jarrett «The Carnegie Hall Concert»

ECM Records, 2006

15 trk., 110:11

ейт ƒжарретт — пианист, чье им€ еще в 70-х стало символом инноваций в джазе. ейт ƒжарретт— музыкант, побывав на импровизационном концерте которого, Ѕобби ћак‘еррин тоже решил стать музыкантом. », наконец, ейт ƒжарретт — человек, которого считают последователем такого мастера как легендарный Ѕилл Ёванс.

¬ 60-е годы, пройд€ школу легендарных Art Blakey и ћайлза ƒэвиса, ƒжарретт получил известность благодар€ своим импровизационным концертам в ¬ене, ельне, ѕариже. Ќа них слушатели стали свидетел€ми рождени€ новой музыки, именуемой джазом лишь условно. «аписи пианиста на норвежской студии ECM (собравшей под своим лейблом всех нынешних вольнодумцев от джаза), закрепили за ним репутацию человека, дл€ которого не существует музыкальных стилей. “олько музыка, материал. ¬ творчестве ƒжарретта можно найти элементы и джаза, и рока. ¬ его дискографии есть интерпретации ћоцарта, Ѕаха, √ендел€, Ўостаковича.

ќднако «The Carnegie Hall Concert», двойной альбом, выпущенный лейблом ECM в 2006 году, — нечто новое даже дл€ ƒжарретта. Ётот диск напоминает попытку авторизованной биографии.

Ѕольше половины концертного альбома, записанного в 2005 году, занимает импровизационна€ композици€ из дес€ти частей. ќна не столь радужна, как знаменитые концерты 70-х (хот€ в ее музыкальной фактуре можно найти все — от –ахманинова до буги-вуги), но куда более эмоционально насыщенна.

¬тора€, меньша€, часть диска включает интерпретации известных композиций. Ёто чужие стандарты («Time On My Hands») и авторские, принесшие ƒжарретту известность («My Song»). ¬прочем, исполнение стандартов, даже собственных, никогда не звучало у ƒжарретта банально, и несколько блест€щих концертных записей 90-х — в составе трио (с басистом √ари ѕикоком и ударником ƒжеком ƒеƒжонеттом) — еще одно тому подтверждение. ¬ частности, лирична€ «My Song» «вживую» (без саксофона яна √арбарека) вполне может поспорить со студийной версией 1977 года.

онечно, материал «The Carnegie Hall Concert» трудно восприн€ть на лету. Ёту музыку лучше слушать по ночам и в полном одиночестве. —мущают только длительные овации восторженных зрителей, повтор€ющиес€ после каждой из дес€ти частей. ћожно упрекнуть автора в излишней любви к аплодисментам.

Ќо как бы то ни было, этот диск войдет в список лучших джазовых альбомов нового времени.

¬ оригинале, как всегда, можно послушать записи с этого альбома онлайн!

|

ћетки: ћузыка јльбом –ецензи€ |

јльбом Ѕенуа јллер. »оганн —ебасть€н Ѕах "Passio Secundum Iohannem" |

ƒневник |

-

Benoit Haller,La Chapelle Rhenane

Johann Sebastian Bach.

Passio Secundum Johannem

Zig Zag Territoires

LC 10894

2010

CD 1: 40:17

CD 2: 76:57

¬ предисловии к этой рецензии Ѕориса ‘илановского хочу сказать, что на сайте Art Electronics теперь по€вилась возможность слушать музыку онлайн, пр€мо на странице с текстом рецензии! ѕервый опыт такого представлени€ текста о музыке - эта рецензи€. ћузыкальные отрывки непосредственно иллюстрируют статью. ѕосмотреть как это выгл€дит и послушать музыку можно здесь: –ецензи€

” каждого большого баховского дирижера имеетс€ некотора€ сверхиде€ насчет того, что именно в Ѕахе дл€ него важно. —кажем, дл€ Ќиколауса јрнонкура важна речева€ природа, общительность, доверительность интонации. ƒл€ ‘илиппа ’еревега – абсолютна€ перфектность, си€ние внеличной архитектоники. ƒл€ “она оопмана – особа€ приподн€тость, легкость, праздник, который всегда с тобой. ¬сем им приходитс€ выбирать себе дорогу, которой они идут к Ѕаху (и ведут за собой слушател€).Ёто потому, что дл€ музыкальной культуры Ѕах давно перестал быть композитором – в смысле, конкретным сочин€вшим музыку человеком, пусть даже сверхгениальным. Ѕах сделалс€ областью знани€, если угодно, целой музыкальной дисциплиной; и дисциплина эта настолько разрослась, что отдельный исполнитель, даже очень крупный, сегодн€ оказываетс€ в принципе неспособным охватить все аспекты области знани€ под названием “Ѕах”.

Ѕенуа јллер по первой специальности тенор, он пел почти со всеми большими баховскими (и не только) дирижерами. —уд€ по этой записи (перва€ верси€ —трастей по »оанну, 1725 год – состав исполнителей здесь), он и сам теперь претендует на место среди них. јллер основал La Chapelle Rhénane достаточно давно, в 1998 году, и у его команды звук очень зрелого коллектива. ≈два ли не первое, что замечаешь в хорошо знакомой музыке, - это артикул€ци€, агогика, одним словом, произношение. Ќо не тембр. ћы сначала осознаем акцент говор€щего, и лишь в следующий миг – тембр голоса. “ак вот, произношение у La Chapelle Rhénane совершенно самобытное, резко отличное от всего, что мне доводилось слышать среди барочных оркестров.

ѕоражает выпуклость, броскость интонации. јллер добиваетс€ буквально ораторской выразительности за счет чрезвычайно прихотливой игры мельчайшими временными отрезками. я ни у кого не слышал такой ритмической свободы в ансамбле. ѕон€тно, что эта свобода замедл€ет темпы, ведь на такое подробное изложение нужно врем€. ќсобенно это заметно во второй части —трастей, где почти все арии идут в предельно неторопливых темпах. ћне, во вс€ком случае, не приходилось слышать более медленного варианта арии “Zerfliesse, mein Herze”.

Ёто така€ своеобразна€ “нова€ искренность”. я вовсе не хочу сказать, что остальные исполнители неискренни. «десь другое: јллер и его музыканты словно бы идут дальше, чем того требуют баховские аффекты, вкладываютс€ в них чуть ли не по-вагнеровски.

√де €рость или суета, там доходит до пароксизма, например, тенорова€ ари€ про отречение ѕетра “Zerschmettert mich, ihr Felsen und ihr Hügel” или басова€ ари€ с хоралом “Himmel reisse, Welt erbebe” (кстати, обе они не вошли во вторую редакцию —трастей).

ј где слезы или умиление – почти раствор€ешьс€ в потоке, так что врем€ как бы останавливаетс€. Ќар€ду с “Zerfliesse, mein Herze” это, например, альтова€ ари€ “Von den Stricken meiner Sünden” или басова€ ари€ с хором “Mein teurer Heiland, lass dich fragen”.

ѕожалуй, именно крайние аффекты в этом исполнении производ€т наибольшее впечатление. ¬озможно, именно поэтому баланс сил смещен в сторону оркестра – певцы хороши и страстны (как и положено в —траст€х), особенно фантастический бас ƒоминик ¬Єрнер, но инструментальный облик давно знакомых номеров бывает настолько необычен, почти радикален, что голос, скажем так, мало что может противопоставить этой взвинченности.

Ќо, наверное, самый необычный номер в записи јллера – это начальный хор, удивительно резкий, четкий, анатомически беспощадный. Ѕас наносит удары бичом, и вс€ остальна€ фактура вздрагивает под ними (хот€ находитс€, естественно, не под, а над басом). јльты раскачиваютс€ (эта деталь проводитс€ особенно тщательно), флейты и гобои с трудом и стонами продираютс€ сквозь жужжащий частокол скрипичных шестнадцатых. ¬ целом создаетс€ впечатление, что многофигурна€ пьета заботливо подсвечена кропотливым музейщиком-аналитиком. —лушать это трудно, но это и должно быть трудно. ¬едь мы слишком уж привыкли к баховским красотам. ј тут ужас.

–езкие истовые (или неистовые?) хоры и арии контрастируют с подчеркнуто матовыми, проговоренными вполголоса хоралами. «десь хор – точнее, вокальный ансамбль, всего по два человека на партию – слегка пр€четс€ за инструментами, дава€ иллюзию взгл€да со стороны. «вучит не провозглашением и не обобщением, а скорее как внутренний голос. » этот голос, кажетс€, способен сомневатьс€.

”же пон€тно, что в дискографии “—трастей по »оанну” это прочтение стоит особн€ком. ѕродолжа€ живописные аналогии: как правило, —трасти стараютс€ изобразить как можно более вн€тно, доходчиво, с максимальным изобилием деталей и подробностей – словом, все лучше и лучше; но наступает момент, когда накопленна€ масса интерпретаций оказываетс€ критической, и тогда может €витьс€ мастер, который, име€ эту критическую массу в подтексте, осмелитс€ рассказать сакральную (или просто сакраментальную) историю более темно, более жестоко, более личностно; не лучше, а по-другому.

» тем не менее – возвраща€сь к началу разговора – довольно трудно предположить, с какой сверхидеей подступаетс€ к Ѕаху Ѕенуа јллер. Ќаверное, это архаизаци€, это Ѕах как хтон. Ёто шютцизаци€ Ѕаха (недаром La Chapelle Rhénane много играет и записывает Ўютца). ¬ стилевом смысле получаетс€ весьма убедительно, потому что более позднюю музыку можно исполн€ть с позиции более ранней. ј во всех остальных смыслах получаетс€ убедительно потому, что јллер - большой музыкант >>

|

ћетки: ћузыка јльбом –ецензи€ |

ƒжазмен ћихаил јльперин |

ƒневник |

-

ћихаил јльперин — композитор и пианист. ќн может быть назван самым успешным из отечественных джазовых музыкантов, рискнувших уехать на «апад и достраивать там карьеру. — 1993 года јльперин живет в Ќорвегии. ѕолучил пост профессора јкадемии музыки в ќсло и престижную премию Ёдварда √рига (1999). — 1989 года записываетс€ на ECM (первый альбом — Wave of Sorrow, совместно с јркадием Ўилклопером). ¬ыпустив несколько дисков, подписал посто€нный контракт. ћихаил јльперин работает с новым, собранным уже в Ќорвегии составом. ажетс€, что эта его нынешн€€ артистическа€ де€тельность на «ападе совершенно свободна от российского контекста. ¬ то же врем€ есть другой — московский јльперин, который будто бы никуда и не уезжал.

јльперин за€вил о себе в 80-е годы, когда играл в «јрсенале» јлексе€ озлова и в дуэте с саксофонистом —имоном Ўирманом. — 1985 года он стал выступать с сольными программами, эпатиру€ фестивальную публику джазовыми разработками лихого молдавского фольклора. ¬ 1989 году играл с американским фри-джазовым саксофонистом ешеваном ћаслаком, известным у нас, в основном, совместными проектами с —ергеем урехиным. ƒес€ть лет назад возникло Moscow Art Trio, объединившее ћихаила јльперина, јркади€ Ўилклопера и —ерге€ —таростина. “рио бесперебойно выпускало новые диски-бестселлеры, концертировало, позже объ€вило, что прекращает существование, потом как ни в чем не бывало воссоединилось. ¬ 2000 году ћихаил јльперин представил новую музыку дл€ Moscow Art Trio — «јндалузскую сюиту». ¬первые эту композицию исполнили на фестивале —ерге€ урехина «SKIF-4», где к трио присоединилась певица из ќсло Ёли ристин ’аген.

јльперин сочин€ет новый джаз, аккумулирующий мотивы этномузыки и приемы академического авангарда. ¬ интервью за€вл€ет, что его идеал — молдавские свадебные музыканты, играющие в рокерских косухах сонату Ѕетховена. „то музыка ждет от слушател€ духовной пробужденности и интеллектуальной пассивности. » что музыка есть дверь в медитацию.

AE. “о, что ¬ы играли сегодн€, было драмой, переживанием-live. Ёто ново дл€ вас?

ћ.ј. ¬ам виднее... —егодн€ € очень далек от осознанной оценки того, что € делаю. я еще внутри этого, мне трудно абстрагироватьс€. ѕройдет врем€, мы повторим программу много раз — тогда €, может быть, смогу пон€ть что-то. ј новое... Ёто дл€ мен€ не новое, а так... Ќового не существует, есть только старое. ≈сть контекст — свежий или нет. Ќа сегодн€ это дл€ мен€ свежо, потому что € стараюсь стереть грани между жанрами, между академической музыкой и фольклором, между импровизацией и камерной музыкой. ¬се хотелось смешать в один салат. Ќо главное, конечно, не смешать, а заставить все это звучать как новый €зык, не имеющий границ. Ёто то, чем € занимаюсь последние годы,— пытаюсь разрушить внутри себ€ границы, которые все равно есть. ¬едь пока есть интеллект — есть и границы.

AE. огда ¬ы играли, в зале многие улыбались, сме€лись, потому что в музыке было много смешного. ак ¬ы относитесь к смешному в музыке и за счет чего ¬ы его достигаете?

ћ.ј. ≈сть два подхода к смешному. ќдин — когда €вно смешно. ƒругой — когда совершенно непон€тно, смешно или нет. » по-моему, нужно стремитьс€ ко второму. „тобы никто не понимал — действительно смешно или нет. ≈сли они понимают — значит, неправильно что-то сделано. ћы будем пытатьс€ войти в состо€ние трагикомизма. ∆изнь абсурдна, и ничего отдельного в ней нет — ни комического, ни трагического. ј интеллект делит. Ёто все наши привычки. — детства нас приучали раздел€ть смешное и не смешное, белое и черное. ƒелить — это функци€ ума. ¬се, что мы воспринимаем через ум, — все разделено. ≈сли нечто в музыке кажетс€ нам серьезным, мы играем это «серьезно». —мешное играем «смешно». Ёто неправильно. ¬ нашей программе нам надо как бы подражать „аплину, который смеетс€ с грустным лицом.

AE. ¬ ¬аших импровизаци€х всегда трудно было определить, какова дол€ заранее придуманного — и импровизируемого. —ейчас это стало почти невозможно.

AE. ¬ ¬аших импровизаци€х всегда трудно было определить, какова дол€ заранее придуманного — и импровизируемого. —ейчас это стало почти невозможно.

ћ.ј. Ёто то, к чему € и стремлюсь.

AE. Ќе скажете, что именно ¬ы сочин€ете, а что спонтанно рождаетс€ на сцене во врем€ игры?

ћ.ј. ј € не знаю. ”же сегодн€ € не могу рассказать об этом, этот вопрос дл€ мен€ сн€т. я очень много играю свободно, но в то же врем€ организованно. «адаю себе такие жесткие услови€ дл€ импровизации, что свобода находитс€ под контролем. Ќикакого хаоса. » чем больше € контролирую себ€, тем больше отпускаю. —тараюсь всегда делать парадоксальные повороты — чтобы сам не мог пон€ть: серьезно или нет, сымпровизировано или нет. я преподаю импровизацию в консерватории ќсло, но говорю своим ученикам, что не верю в импровизацию. —меютс€... Ќо чем больше занимаешьс€ ею, тем меньше должен в нее верить. ¬сегда € хотел одного: играть свободно, но так, чтобы это звучало как написанное заранее. ѕоэтому вы и не должны понимать соотношени€ того и другого.AE. ак ¬ы договариваетесь с партнерами, чтобы они ¬ас чувствовали и поддерживали?

ћ.ј. “олько годы совместной работы могут помочь. Ёто семь€, котора€ должна впитать тот же философский концепт музыки без границ.

AE. ѕоэтому ¬ы так им верны, не мен€ете состав уже много лет?

ћ.ј. “ут все просто. я — не исполнитель. —корее режиссер. ƒаже когда € играю классическую музыку, таковым никогда себ€ не чувствую. Ќе могу исполн€ть, мне это тесно.AE. Ќе боитесь, что музыка ¬аша усложн€етс€ и в какой-то момент слушатель испугаетс€?

ћ.ј. Ќаоборот, € всегда бо€лс€ остановитьс€. —кучно эксплуатировать хорошо накатанное. я и реб€там говорю, что нужно все врем€ гул€ть в темноте. » когда привыкаешь, становитс€ обычным делом ходить по темным закоулкам, где неизвестность и тайна.

AE. ќбратной св€зи с публикой у ¬ас, стало быть, нет?

ћ.ј. ѕочему же? ћожет, это вообще единственна€ правда, которую можно сказать про делание звуков: чем интереснее мне, тем интересней и публике. ’от€, веро€тно, это звучит слишком оптимистично.

A≈. Ќекоторое врем€ назад было объ€влено, что Moscow Art Trio больше нет, что оно изжило себ€. ѕроходит это некоторое врем€ — и мы видим совсем другое Moscow Art Trio...

ћ.ј. я тогда остановил проект именно потому, что мы почувствовали: начинаем пользовать старые находки. “о есть этого тогда не случилось, но € предвидел, что скоро нам станет скучно с самими собой.

A≈. ¬ы расставались навсегда? » как скоро возникла потребность снова играть вместе?

ћ.ј. я был готов к расставанию навсегда. ј заново началось все в декабре 99 года. я подумал: могу ли € еще что-то написать дл€ нас? ¬з€л двухмес€чный отпуск в консерватории, уехал в јндалузию и там под апельсиновыми деревь€ми писал веcь декабрь и €нварь. » вернулс€ с јндалузийской сюитой, которую вы сегодн€ слышали. Ёто дес€ть частей, которые в оригинале написаны дл€ африканского певца из —енегала, оперной певицы и нас троих. ѕремьера в таком составе состоитс€ в ќсло 5 но€бр€.

AE. ” ¬ас можно расслышать разреженный —евер и безумный ёг. Ќа ¬ас ведь вли€ет окружающа€ среда?

AE. ” ¬ас можно расслышать разреженный —евер и безумный ёг. Ќа ¬ас ведь вли€ет окружающа€ среда?

ћ.ј. ƒа, это правда. я и не думал, что так может быть. огда € поселилс€ в Ќорвегии, местна€ природа очень на мен€ подействовала. ѕоследний год у мен€ новый проект, которым € занималс€ больше всего и который дорог мне так же, как Moscow Art Trio. Ёто тоже трио: виолончель, маримба и ро€ль. ќба норвежцы, и это очень северный проект, называетс€ «Ќочи», и там все св€зано с ночью, паузами, с абсурдом, который может со всеми нами случитьс€ ночью. Ёта пустота, ее богатство, в котором нет ничего и есть очень многое...

AE. «вукозаписывающие фирмы ¬ы выбираете по географическому сходству? ≈сли «северный» проект, то «ECM»? »нициатива исходит от вас или от фирмы?

ћ.ј. Ќе знаю, просто так случаетс€. ћанфред јйхер абсолютно северный человек, он —евером дышит. » он очень точно определ€ет, что он хочет записать на «≈—ћ». ” него в каталоге 500 дисков, и все северные. јйхер мен€ не принуждал, € сам поймал кайф от северной музыки. ѕоэтому € согласен играть в эту игру.

AE. ¬ такой ипостаси ¬ы ему нужны, а в иной — нет?

ћ.ј. сожалению, это так. ƒруга€ фирма — это «JARO». ќни хот€т мен€ как фольклориста, и больше им ничего от мен€ не надо.

AE. ¬ы любите больше записыватьс€ на концертах или в студии?

ћ.ј. Ёто совершенно разные вещи. Ќикакой догмы. ћои предпочтени€ завис€т от музыки... и если вы хотите умно определить мен€ — кто € такой есть — € скажу: своего рода ѕараджанов. ќн тоже очень мало верил в подготовку, в образование. Ќикогда не видел его в жизни, но мне так кажетс€. ќн был большой ребенок. ак-то спросил своего друга: € слышал, люди говор€т « армен, армен»; кто это? “от отвечает: как, ты не слышал?! ќпера там, книга, весь мир знает и все такое! — Ќет, говорит ѕараджанов, расскажи. “от рассказывает. Ѕыла, мол, девушка. ¬ »спании, на табачной фабрике. расива€ така€, черные волосы, черное платье. ¬любилась... ’ватит, говорит ѕараджанов, уже все пон€л. » через полгода в “билисском театре — премьера его двухчасового спектакл€ «ћо€ армен». »нформации от друга ему хватило, чтобы развить огромную фантазию. Ќачиналось с того, что выходила на сцену девушка и дес€ть минут чихала — потому что у нее ведь аллерги€ на табак! огда в голове мало информации, там много места дл€ всего остального. » фантази€ развиваетс€ со страшной силой. я почти ничего не читаю (и не читал). Ќет у мен€ практически никакого образовани€. ѕон€ти€ не имею о многих вещах. ћузыки временами слушаю много, временами совсем не слушаю. —тараюсь слушать меньше. ћое образование — только от моего собственного опыта. «¬ моей голове тыс€чи вещей, которые мне не нужны», сказал —ократ. ¬от мудрость: знать, чего не нужно тебе и твоему существу, и не засор€ть себ€ этим. Ћегче сказать, какие вещи € подпускаю к себе. ¬от, например, ќшо*. я был у него в коммуне в »ндии. Ётот человек дал мне больше, чем все университеты мог ли бы дать. ќн показал мне, зачем. » он очень веселый, дзенские притчи рассказывает, анекдоты про все религии, смеетс€ над ними. “акой духовный урехин. “олько урехин больше стебалс€, а он улыбаетс€. ƒл€ него нет пон€ти€ «€». ќн пуст. » он открыл мне, что жить имеет смысл в одном случае: если ты празднуешь. » что насто€щий артист никогда не верит в то, что он делает. ћожно только быть открытым. “огда через теб€ сможет пройти что-то, а что — не твоего ума дело >>* ќшо (Ѕхагван Ўри –аджниш) (1931–1990) — индийский религиозный философ и проповедник. ѕодвергалс€ гонени€м. ѕод давлением госдепартамента —Ўј 21 страна либо отказала ему во въезде, либо выдворила под разными предлогами. »меет последователей во всем мире. ≈го автоэпитафи€: «Ќикогда не рождалс€. Ќикогда не умирал. Ћишь посетил эту планету «емл€».

2leep.com

|

ћетки: ƒжаз ћузыка јльперин |

јльбом Vladislav Delay "Demo(n) Tracks" |

ƒневник |

-

Vladislav Delay «Demo(n) Tracks»

Humme Recordings, 2004

13 trk., 55:18

Vladislav Delay, Luomo, Uusitalo, Conoco, Sistol — вовсе не полдюжины разных музыкантов: за всеми этими псевдонимами скрываетс€ финский ди-джей —асу –ипатти, «клубна€ сенсаци€» 1997 года, музыку которого называют минималистичным эмбиентом.

огда-то он пон€ти€ не имел об электронике: ƒилэй начинал свою музыкальную карьеру в качестве перкуссиониста в джазовых коллективах ’ельсинки. ћожет быть, поэтому его музыка так напоминает джазовые интерпретации. Ёто неверо€тна€ смесь самых разноплановых стилей, от психоделического эмбиента до глубокого даба с ритмичными вкраплени€ми техно. ƒилэй называет себ€ ди-джеем-самоучкой. ≈го стиль уникален, никаких существующих в электронике правил 27-летний музыкант не соблюдает.

ƒилэй записывает различные звуки, шепоты, шумы, стуки, смешивает их, заключает в электронную обертку и с завидным посто€нством выдает в виде синглов и альбомов. » они пользуютс€ успехом в ≈вропе, где умеют ценить хорошую электронику.

ѕерва€ пластинка финна называлась «Ele» (1999), она отражала опыты ƒилэ€ в области «мировой» музыки (даб, рэггей, афроамериканские и латиноамериканские мотивы). ќднако европейскую славу ди-джею принесла гипнотическа€ «Vocalcity» (2001), выпущенна€ сразу несколькими немецкими альтернативными лейблами.

Ќовый альбом ƒилэ€ «Demo(n) Tracks» (2004) получилс€ более сдержанным и из€щным, чем предыдущие, хот€ некоторые критики характеризуют его как «безжизненный и слишком гл€нцевый». Ќа первый взгл€д так оно и есть. Ќо только на первый.

«я не люблю никаких €рлыков применительно к своему творчеству. Ёто не эмбиент, это ћузыка, — говорит ¬ладислав. — ћузыка, созданна€ дл€ того, чтобы ее слушали, в ней самое главное — чувства».

«Demo(n) Tracks» оставл€ет впечатление безысходной печали. —ловно вдохновение дл€ своего нового диска ƒилэй, давно перебравшийс€ в Ѕерлин, искал в зимних лесах заснеженной ‘инл€ндии бесконечной пол€рной ночью. —олнечный луч не проникает ни в один из тринадцати демонических треков. —ложные технические устройства музыкант использует лишь в качестве статистов: берет за основу их холодную точность и моделирует звуки в псевдоорганичные образы, имитиру€ какую-то чужеродную жизнь.

»з трека в трек медленно перетекает фирменный даб финского ди-дже€. ј в «Kainuu», самой длинной (более восьми минут) композиции пластинки, прорываютс€ наружу гитарные аккорды. ¬ отличие от последнего альбома, выпущенного под псевдонимом Luomo и носившего €вный отпечаток поп-музыки, «Demo(n) Tracks» с его сбалансированным Deep House вновь необычен и далек от всех канонов. ќн словно погружает слушател€ в темные глубины неведомого озера, выбиратьс€ из которых совсем не хочетс€.

ѕочитать еще можно здесь: http://www.artelectronics.ru/sound/cd-revyu/416

ј послушать можно здесь: http://zaslushaem.ru/alb455050-vladislav-delay-demon-tracks.html

|

ћетки: ћузыка јльбом Ёлектронна€ музыка Ёмбиент |

John Sellekaers на экспериментальной сцене ≈вропы |

ƒневник |

ƒжон —еллекаерс (John Sellekaers) родилс€ в 1973 году в ћонреале. ёношей ƒжон переезжает из анады в Ѕрюссель, где сразу же (что часто случаетс€ в ÷ентральной ≈вропе с впечатлительными и одаренными юношами) попадает под вли€ние пионеров электронной музыки.

Ќесколько лет ƒжон просто экспериментирует с синтезаторами, не задумыва€сь о музыкальной карьере. ѕроще говор€, он пишет свои экспериментальные электронные опусы Ђв столї. Ќа пару лет его основным зан€тием становитс€ издание журнала, посв€щенного электронной музыке, где музыкант публикует собственные статьи, и таким образом налаживает св€зи с владельцами и звукорежиссерами европейских электронных лейблов. ќдним из Ђродныхї лейблов дл€ —еллекаерса становитс€ Nova Zembla.

этому времени ƒжон берет себе творческий псевдоним Xingu Hill.

ЂMaps Of The Imposibleї

ѕервый альбом Xingu Hill ЂMaps Of The Imposibleї выходит в 1995 году. ”же тогда на технологической базе Nova Zembla ƒжону станов€тс€ доступны последние достижени€ в области сэмплировани€.

»менно благодар€ наличию странных (частью этнических) сэмплов альбом выдел€етс€ на фоне однообразного потока минимал-техно середины 90-х годов. –итуал-этно-минимал-техно ƒжона аккумулировал в себе ранние идеи Kraftwerk (основа любой техно-группы 90-х) и экспериментального видени€ мира Tangerine Dream образца ЂElectronic Meditationї и ЂAlpha Centauriї.

¬ первом же альбоме ƒжона заметно выдел€ютс€ звуки синтезатора Novation Bassstation и Ђдинозавраї Atari 1040stf. «вучание этих аппаратов впоследствии станет визитной карточкой ƒжона.

„арующий эффект ритуальности происход€щего достигаетс€ повторением €ркой секвенции с ее непрерывным искажением. Ќапример, в композиции ЂPassageї.

Ётнические мотивы особенно четко слышатс€ в композиции ЂLast Ritesї: Ђзакрученныеї сэмплы флейты и загадочной ритуальной фразы проход€т сквозь м€гкий синтезаторный Ђнью-эйджевыйї пассаж.

«десь звучит даже не Ђминимал-техної в его, скажем, финском понимании, а Ђдарк-минималї. ¬ ЂLast Ritesї, безусловно, присутствует ритм, но он используетс€ как второстепенна€ канва, концентрирующа€ внимание на детал€х, сэмплах и синтезаторной линии.

Ёто музыка Ђдл€ умаї. » в данном случае € бы настойчиво рекомендовал прослушивать альбом без использовани€ каких бы то ни было стимул€торов. ак медик могу ответственно за€вить: в сочетании с любыми стимул€торами музыка Xingu Hill крышу сносит сразу и назад ставит не всегда. —ледует внимательно отслеживать возникновение и изменение того или иного звука. ¬ противном случае звуки начинают доноситьс€ не только из колонок, но и из головы. ј это, извините, симптомЕ

–итм по€вл€етс€ (и намеренно выделен) в композиции ЂRising Sandї, но до спасительных 60 бит в минуту (здравствуйте, Kraftwerk и ѕит Ќэмлук!) слушателю приходитс€ испытать на себе нойзовую (шумовую) прелюдию.

¬озможно, дебютный альбом ЂMaps Of The Imposibleї €вл€етс€ лучшим в дискографии ƒжона —еллекаерса, однако вашему покорному слуге наиболее импонирует следующий за ЂMaps Of The Impossibleї альбом Xingu Hill (fiction) Ч вершина электронной экспрессии, безумство звуков на т€желой ритмической основе!

(fiction)

Ќазвание пишетс€ именно так, без кавычек. ƒжон —еллекаерс посв€тил альбом всем безумным психотронным фильмам категорий Ђbї и Ђzї.

(fiction) был издан австрийским отделением Nova Zembla в 1996 году.

я услышал этот альбом буквально на следующий мес€ц после его издани€ и был откровенно шокирован. ѕозволю себе процитировать отрывки моей рецензии, написанной в то врем€: Ђќсень, мрак, церковный колоколЕ ќтлична€ иллюстраци€ к скандинавскому УЋогову Ѕелого „ерв€Ф и не менее беспощадному фильму УќменФ. Ќо самое ужасающее Ч то, что под такую музыку можно танцевать: транс порой буквально сносит в безумиеї.

Ќе скрою, ƒжон —еллекаерс, наравне с англичанином ѕолом эндаллом (Paul Kendall, Mute Records), был и остаетс€ одним из моих любимых электронных экспериментаторов. »з цитаты восьмилетней давности, приведенной выше, € намеренно удалил все хвалебные эпитеты.

¬с€ секвенци€ по сравнению с дебютным альбома —еллекаерса €довита. — первого же трека композитор-авангардист Ђвключаетї Ђпр€мую бочкуї, ритм достигает оборотов до 150Ц180 ударов в минуту.

¬ основе треков доминирует Ђберлинское техної и Ђэйсидї, а мрачные и нагнетающие тревогу сэмплы (по-видимому, вз€тые из фильмов ужасов) делают альбом классикой экспериментального техно и, быть может, экспериментальной электронной музыки XX века.

¬ записи (fiction) ƒжон —еллекаерс использовал Akai s2800i, Roland s-330, Roland tb-303, Roland Juno-2, Korg Prophecy, Korg Wavestation sr, Novation Bassstation, Boss rdd-20, Boss se-50, Mackie 1202, Sony tcd d-7, Atari 1040stf, Kenton pro-2 Ч возможно, все имевшеес€ на тот момент оборудование лейбла Nova Zembla. «вуки Ђт€желовесаї Roland Juno-2 и Korg Prophecy известны всем меломанам со стажем, но на (fiction) их сложно узнать, так как —еллекаерс смело играет с настройками, программиру€ новое звучание клавиш дл€ каждого отдельного трека.

јльбом заканчиваетс€ великолепным deep-space треком ЂSurrender Ч Final Cutї, разительно отличающимс€ от всего остального материала ƒжона —еллекаерса. Ёмбиент-настроени€ последней композиции €вно наве€ны космической фантастикой, полной отча€ни€ и одиночества.

ЂRelayї с комфортом

¬ 1997 году выходит индустриальный и, на мой взгл€д, самый пон€тный и предсказуемый альбом Xingu Hill Ч ЂRelayї.

ѕриведем цитату из €ркой и чрезвычайно точной рецензии критика Mr.Prolix: Ђ–азработка музыки Xingu Hill на этот раз уходит в довольно минималистичный техно-эмбиент. Ќапример, титульный трек УShockwaveФ практически состоит из однообразной синтетической петли, котора€ только где-то под конец зат€гиваетс€ на психоделической атмосфере. јналогичную структуру имеет и УThe Neon GodФ. ј вот трек УZoneФ Ч это уже индустриальный трип-хоп, напоминающий о фантастических фильмах ужасов, в которых немые рэпперы убивают пришельцев. Ќо самый большой плюс ее в том, что, несмотр€ на глубину пессимизма, погружение в бездну происходит с максимальным комфортомї.

¬ысказывание Mr.Prolix Ч точнее не придумать. ќднако дл€ людей, испытавших на себе ЂMaps Of The Imposibleї и (fiction), прослушивать ЂRelayї Ч все равно что пить кофе с молоком, уютно завернув ноги в теплый плед.

–абота на MetArc

ћузыкальные критики насчитали около сорока альбомов, выпущенных ƒжоном —еллекаерсом под различными именами. ¬ 1998 году композитор основывает собственную студию MetArc, на которой на данный момент успел записать и выпустить двадцать альбомов, синглов и EP.

EP ЂThe Andronechron Incidentї записан —еллекаерсом совместно с австралийцем Ѕлэком Ћангом (Black Lung) в 1999 году как звукова€ дорожка к одноименному фильму. –елиз содержит два продолжительных трека.

ѕульсирующий эмбиент в миксе с трип-хопом и тек-степом в очередной раз (только иными пут€ми) погружает слушател€ в сюрреалистическую атмосферу. Ќастроение EP весьма близко к тому, что возникает на концертах у известного американского экспериментатора и ди-дже€ ѕола ƒ. ћиллера (Paul D. Miller).

“ипичные дл€ Xingu Hill мрачные нотки на ЂThe Andronechron Incidentї практически не слышны. ћатериал фокусируетс€ на разнообразных ритмах и пульсаци€х. ажда€ композици€ содержит богатый набор психоакустических сэмплов.

EP вышел как в формате CD (в количестве 470 копий), так и на виниле Ч специально дл€ ди-джеев.

—пуст€ три года на римской студии Forum Xingu Hill и Black Lung еще запишут полноценный альбом ЂOriginal Motion Picture Soundtrackї.

¬ 2001 году ƒжон —еллекаерс совместно с проектом Squaremeter вновь записывает неожиданный дл€ всех альбом ЂThis Anxious Spaceї. –елиз привлечет прежде всего поклонников экспериментальной IDM-музыки: Squarepusher, Autechre и Aphex Twin. ѕервые две темы, ЂCodebreakerї и ЂOutpostї Ч образцы экспериментального IDM в его лучших традици€х, но малоинтересны с точки зрени€ новизны. ƒалее действие на альбоме разворачиваетс€ в постиндустриальном ключе: сэмплы (например, звуки телефонного и игрового аппаратов в композиции ЂStealing The Truthї), синтезаторные вкраплени€ и колкий IDM-ритм.

Xingu Hill также выпустил альбом ремиксов на композиции дюссельдорфского проекта Kraftwerk. созданию трибьюта были привлечены старые друзь€ ƒжона: Front 242, Snog (ƒавид –ассел, ранее сотрудничавший с ƒжоном под псевдонимом Black Lung) и другие.

ƒжон —еллекаерс представил здесь свою версию известной композиции Kraftwerk ЂElectric Cafeї.

»менно в честь этой композиции Kraftwerk названа наша рубрика об электронной музыке Ч ЂЁлектрическое кафеї >>http://www.artelectronics.ru/sound/elektricheskoe-kafe/311

|

ћетки: музыка электронна€ музыка |

| —траницы: | [1] |