-Рубрики

- Архитектурная фантазия (0)

- Саунд (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Статистика

Записи с меткой джаз

(и еще 12749 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

KMFDM ces 2012 flash hi-end kraftwerk recoil sharp toshiba абсент акустические системы альбом альперин аналитика арт электроникс архитектура аудио безопасность берлинская электронная школа бизнес венецианский карнавал видеоарт государство джаз дизайн дюк эллингтон завтрак на руинах изобретение инновации интервью информационные технологии искусственный интеллект искусство история киберпанк кино компьютер литература майкл муркок марк левинсон михаил трофименков музыка поэзия рецензия робот современное искусство строительство телониус монк фотография электроника электронная музыка

Телониус Монк - загадочный молчальник |

Дневник |

Телониус Монк, 1959

Телониус Монк, 1959

25 ноября 1963 года фотография Телониуса Монка должна была появиться на обложке журнала Time. Но 23-го убили Кеннеди, и обложку пришлось заменить. К фотографии джазмена журнал вернулся только в феврале следующего года. Time, до этого уделявший внимание джазу лишь в коротких полупрофессиональных рецензиях, наконец-то признал джазовых исполнителей национальными героями. До Телониуса Монка такой чести удостоился только Дэйв Брубек, завоевавший популярность в среде университетских интеллектуалов.

Была в этом какая-то странность. Если уж говорить о джазе, то Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон или Каунт Бэйси были значительно популярнее, а среди новаторов, известных узкому, но влиятельному кругу музыкантов, выделялись Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи или Майлз Дэвис. Но выбор Time — официоза, обладавшего каким-то футурологическим чутьем, — пал на Телониуса Монка. И оказался безошибочным.

Репутация Монка среди джазменов нового поколения была на самом деле достаточно высока. В 1942 году он вошел в группу молодых музыкантов, создававших новый стиль, названный благодаря дурашливой фантазии Диззи Гиллеспи малопонятным словечком бибоп. Молодые афроамериканцы, не принимавшие оптимизма свинга, голливудской американской мечты, усиленно пропагандируемого благополучия общества и, в особенности, распространенного утверждения, что черные джазмены — всего-навсего талантливые «развлекатели», создавали новую музыку, основанную на виртуозной импровизации и на мелодике, далекой от песенной продукции.

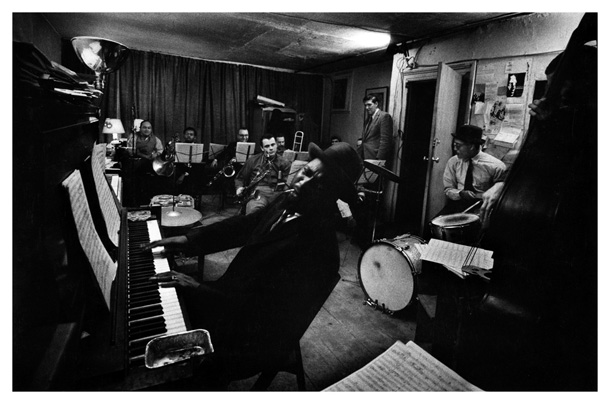

Клуб «Minton's Playhouse». Телониус Монк, Говард МакГи, Рой Элдридж,

Тедди Хилл. Нью-Йорк, 1947

Центром джазовой фронды стал клуб «Minton's Playhouse», открывшийся в 1940 году на 118-й улице в отеле «Сесиль». Это было удобное местечко, чтобы заглянуть туда после работы. Музыканты, отыгравшие танцевальные программы в каком-нибудь биг-бенде, с удовольствием заходили «к Минтону», чтобы от души помузицировать по-своему. Здесь бывали саксофонисты Лестер Янг, Коулмен Хоукинс и Бен Уэбстер, трубач Рой Олдридж. Каждую ночь до утра на сцене сидел гитарист Чарли Крисчиен. Здесь рождалось то ощущение свободы, которого не могло быть в дисциплинированных биг-бендах. Музыканты выбирали невероятно быстрые темпы, отказывались от постоянной опоры на граунд-бит и дерзко экспериментировали в обыгрывании традиционных гармоний.

Молодые исполнители Чарли Паркер и Телониус Монк в том числе — не только играли новую музыку, но сознательно стремились нанести «пощечину общественному вкусу». Предавалось анафеме все, что было связано с эрой свинга, с танцевальным залом, с приглаженной и счастливой бродвейской эстетикой. Отстраненный вид, а не лучезарные улыбки, публика может слушать, а может и не слушать. (Во всяком случае завоевывать ее расположение эстрадными приемами не стоит. Не нравится — уходи!) Небрежная одежда, темные очки, козлиные бородки и малопонятные шуточки, иногда отпускаемые со сцены. Исполнение сольного эпизода спиной к зрительному залу (не смотреть надо, а слушать). Типичные битники сороковых годов. Сицилианская посвященность. Вопросы «как» и «что» задавать не стоит, потому что ответом будет ироническое презрение. Надо просто поверить музыкантам, включить пытливый слух и почувствовать себя своим.

Во всей этой стихии горячей виртуозности, безапелляционного неприятия установившихся джазовых традиций как нельзя кстати оказался фортепианный стиль, разработанный Телониусом Монком,— экономная угловатая манера, какие-то скрюченные малонапевные фразы, разрозненная ритмика и диссонирующие созвучия, которые иногда он вдалбливал в инструмент с упорством человека, наслаждающегося своими необычными находками. Фортепьяно перестало быть надежной опорой с постоянно слышимой гармонией. Редкие аккорды-всплески вклинивались в интуитивно ощущаемые паузы у духовых, а иногда накладывались на виртуозный импровизационный орнамент в совершенно непредсказуемых моментах.

Телониус Монк, 1947

Первоначально у многих возникло впечатление, что Монк — технически слабый пианист. Потом выяснилось, что так могли говорить только плохо информированные люди, не слышавшие его ранних записей, где полно пассажей в духе Арта Тэйтума и Эрла Хайнза. Конечно же, неуклюжесть монковской игры — это часть его имиджа. Ударная артикуляция — это идеология, а лапидарность средств — необходимое условие для гармонической свободы. Даже друзья Телониуса Монка признавали, что играть с ним довольно сложно. Привычной ритмогармонической опоры от инструмента Монка не исходило, иногда он вообще не аккомпанировал, предоставляя гармонии определяться по линии контрабаса и по мелодическим узорам импровизаций духовых.

Наряду со своими коллегами, выдающимися новаторами Чарли Паркером и Диззи Гиллеспи, Монк рано заявил о себе как о композиторе. Уже в 1944 году появилась одна из самых красивых джазовых баллад «Round About Midnight», сложные гармонии которой вначале никого не вдохновляли, пока путевку в жизнь этой мелодии не дал Майлз Дэвис. А в шестидесятые годы темы Телониуса Монка стали исключительно популярными среди джазменов новой волны. Среди них выделяются асимметрично-блюзовые «Straight No Chaser», «Blue Monk», медленные темы «Misterioso», «Monk's Dream», «Ruby, My Dear» или шлягероподобные (но с обязательной ритмической и гармонической изюминкой) «I Mean You», «Rhythm-a-ning». Один из критиков заметил, что композиции Монка — это концентрированное содержание, вложенное в стандартную 12-, 16- или 32-тактовую форму. Темы Телониуса Монка музыканты полюбили именно потому, что они нестандартны, они порождали конфликтность. Каждый музыкант, импровизирующий на темы Монка, становился их заложником и по-своему преодолевал их очевидные сложности — огромные интервальные скачки, частые модуляции, сдвиги на слабых долях. В карьере Монка были и головокружительные взлеты - так, в 1964 году его портрет украшал обложку журнала Time (честь, которой удостоились в XX веке всего четыре мастера джаза). Хотя Монк был одним из главных архитекторов современного джаза, для достижения этих высот потребовалось немало времени. Он не выступал в роли лидера до тридцатилетнего возраста, а признание пришло к нему ещё на десяток лет позже.

Телониус Монк за игрой

Телониус Монк за игрой

Жизнь Телониуса Монка была скрыта от журналистских глаз. Сам он не любил общаться с прессой и даже друзьям мало что рассказывал о себе. Известно, что родился он в 1917 году, брал частные уроки и рано стал пианистом-аккомпаниатором (иногда выступал со своей матерью, неплохой вокалисткой). На одной из домашних вечеринок игру молодого Монка услышала пианистка Мэри Лу Уильям. «У него была прекрасная техника,— вспоминает Мэри, — но мне запомнилась своеобразная, нестандартная фразировка. Он был уже в то время представителем модерна». Некоторое время Телониус Монк работал в оркестрах, но с 1942 года обосновался в нью-йоркских клубах на 52-й улице, в том числе и у «Минтона». В 1947 фирма Blue Note подписала с ним контракт, и в этом же году Монк женился на милой Нелли, которая согласна была тянуть финансовый воз семьи, предоставив ему полную свободу для творчества. Скандал 1951 года (в машине Телониуса Монка были найдены наркотики, и ему было запрещено выступать во всех заведениях, где продавался алкоголь) выбил его из колеи. Практически это был запрет на профессию. Осталась лишь редкая студийная работа. После Blue Note последовали приглашения на Prestige и Riverside. Только вмешательство богатой фанатички джаза баронессы де Кенигсвартер помогло Монку вернуться на сцену в 1957 году. Началось сотрудничество с молодым и ярким тенор-саксофонистом Джоном Колтрейном. Затем последовало десятилетие (1959-1969) с постоянным составом, в котором на саксофоне играл Чарли Роуз, на контрабасе Уилбур Уэр и на ударных Бен Райли.

В начале шестидесятых ценность музыки и исполнительского метода Телониуса Монка стала очевидна. Его квартет оказался единственным джазовым ансамблем, получившим шестимесячный ангажемент в престижном нью-йоркском клубе «Five Spot». Это было то место, куда Телониус Монк никогда не опаздывал (про его опоздания на работу ходило немало анекдотов). Посетители клуба могли наблюдать, как за пять минут до начала работы он проходил за кулисы, снимал пальто, шел в бар и с порцией двойного «Бурбона» подходил к роялю. Садился и играл какую-нибудь балладу, затем приглашал музыкантов и представлял их публике. На шестом месяце работы директор клуба объявил пианисту, что тот может остаться еще на несколько месяцев, но Монк не захотел.

Телониус Монк

Иногда его манхэттенский телефон разрывался от звонков. Пианиста искали продюсеры и менеджеры, а он снимал трубку и говорил: «Монка здесь нет». Вытащить его на интервью, на разговор всегда было трудно. Леонард Фэзер, имевший в журнале Down Beat рубрику «Тест вслепую», все-таки однажды усадил Монка напротив себя и поставил ему несколько записей с пианистами. Монк должен был угадать исполнителей и выставить каждому оценку по пятибалльной системе. Он высоко оценил любимого им Эрла Хайнза. Но когда ему поставили запись Питерсона, встал и спросил: «А где тут у вас туалет?»

Родоначальники нового джазового направления были очень разными людьми. Больной и ранимый Чарли Паркер соседствовал с ироничным и весело хулиганствующим Диззи Гиллеспи, угрюмый Майлз Дэвис прекрасно вписался в рациональные композиторские концепции прагматичного Гила Эванса. Телониус Монк сотрудничал со всеми и в то же время мог ни с кем не сотрудничать. Он был в современном джазе сам по себе. Грустным и молчаливым одиночкой. Он знал себе цену и никогда не отступал от того, что считал для себя художественно важным. Но он не любил делиться своими мыслями и идеями. Когда Джон Колтрейн однажды спросил его о чем-то, Монк сел за рояль и ответил музыкой. Музыка была его единственной страстью, это был его язык общения с окружающим миром. Он был равнодушен к славе, не любил гастролировать. Знаменитый и самый удачливый джазовый импресарио Норман Грэнц с трудом убедил его войти в труппу «Гиганты джаза» в начале семидесятых, а немного позже администрация Картера три дня уговаривала пианиста приехать в Белый дом на его собственный юбилей.

Телониус Монк

Неординарность музыки, неординарность поведения были сутью Телониуса Монка. Он просто не мог быть иным. Но ведь и джаз менялся. Монк вступил в джазовый клан именно в то время, когда рушились представления о джазе как о музыке отдыха, как об искусстве со строжайшей ансамблево-оркестровой дисциплиной. Рождался новый джаз, провозгласивший принцип индивидуализма и невероятной творческой свободы. Неординарность музыки соответствовала неординарности личностей. И если иногда алкоголь или даже наркотики дополняли (как это ни печально) биографии музыкантов, то и это — одна из сторон джаза, нашедшая отражение и в названиях мелодий, и в безумной череде импровизаций. Играть бок-о-бок с Монком - нередко означало путь к будущей славе для многих, включая Джона Колтрейна, сказавшего в 1960 году: «Работа с Монком позволила мне близко соприкоснуться с архитектором высочайшего класса в музыке. Я ощущаю себя его учеником во всех отношениях - в чувстве, в теории, в технике.» Он учил своим примером, своей настойчивостью, всей невыразимостью своей натуры. Большой почитатель Монка, продюсер Уппин Кипньюс, писал: «Это - художник, которого никогда нельзя считать вполне узнаваемым или предсказуемым. В нем всегда остается нечто магическое.» Ему как бы вторит Сонни Роллинс: «Монк был магом, волшебником.»

Десятки пианистов подражали Телониусу Монку, учились у него, но никто не смог стать вровень с ним, несмотря на кажущуюся несложность его фортепианной фактуры. Ибо в его исполнительском методе идеально сочетались импровизационная отвага и строгость композиторского мышления. Это то, за что джаз начал бороться в сороковые годы и что на сегодняшний день удалось единицам. Таким, как Чик Кориа или Херби Хэнкок. Но спросите у них, кем был для них Телониус Монк. Я уверен, они встанут и снимут шляпы. Современный концертный джаз так или иначе завоевал бы весь мир во второй половине нашего века. Но без Монка он был бы значительно беднее.

|

Метки: Телониус Монк Музыка Джаз История |

Эллингтон - баловень джаза |

Дневник |

-

Дюк Эллингтон как-то сказал: "У меня два дня рождения — 29 апреля 1899 и 7 июля 1956". Первое событие произошло в Вашингтоне в достаточно обеспеченной негритянской семье Джеймса и Дэйзи Эллингтон, а второе — на Ньюпортском джазовом фестивале.

Дюк Эллингтон как-то сказал: "У меня два дня рождения — 29 апреля 1899 и 7 июля 1956". Первое событие произошло в Вашингтоне в достаточно обеспеченной негритянской семье Джеймса и Дэйзи Эллингтон, а второе — на Ньюпортском джазовом фестивале.

Рассказывают, что маленький Эдвард (настоящее имя Эллингтона Эдвард Кеннеди) с детства любил красиво одеваться. Мальчишки во дворе прозвали его Герцогом (Duke). Однажды, выскочив на улицу, он обернулся и, обращаясь к домочадцам, упрямым дискантом прокричал: "Вот увидите, я обязательно буду знаменитым!"

Джазовые фестивали только начинали свое шествие по планете. Первые состоялись в Ницце (1948) и Париже (1949), американцы же раскачались только через пять лет, сделав джазовой столицей небольшой курортный городок Ньюпорт (штат Род Айленд). Программа фестиваля 1956 года упорно подчеркивала ведущую роль малых импровизационных ансамблей, а биг-бенды считались символом давнего довоенного времени, когда джаз был скорее развлечением, нежели искусством. Эллингтона пригласили на фестиваль как бы из уважения к прошлым заслугам и поставили его оркестр последним в программе, предоставив таким образом публике, не желающей предаваться ностальгии, возможность уйти. Дюка это не смутило. Он предложил слушателям старую, написанную еще в 1937 году композицию "Diminuendo and Crescendo in Blue", вытолкнул к микрофону Пола Гонзалеса, который двенадцатиминутной импровизацией на тенор-саксофоне, поддержанной мощью отлично свингующего бенда, не только удержал публику на своих местах, но и довел ее до экстаза.

Менеджеры, владельцы студий и слушатели-неофиты поняли, что Эллингтона рано отлучать от джаза, хотя эпоха биг-бендов действительно окончилась вместе с танцевально-фокстротным бумом вполне безоблачного довоенного счастья. Биг-бенд Дюка Эллингтона периода 1956–1974 годов (вплоть до смерти маэстро) сохранил ритмическую энергию старого доброго свинга и вобрал в себя импровизационную лексику новых стилей — бибопа и кула. Оркестр звучал по-добротному традиционно и в то же время дерзко современно, сложные многочастные композиции переплетались со старыми эллингтоновскими шлягерами. Маэстро прекрасно понимал, что‘ нужно дать публике, чтобы оставаться популярным.

Рассказывают, что в "Cotton club" приходили Леопольд Стоковский, Юджин Орманди, Артюр Онеггер. Специально, чтобы послушать оркестр Эллингтона. Две недели подряд приходил Ферд Грофе, аранжировщик Пола Уайтмена. Позже он подошел к Дюку и сказал: "Я очень хотел позаимствовать что-нибудь из ваших звучаний. Но, увы, это невозможно. Такое может звучать только у вас".

Музыкальная карьера Эллингтона начиналась в исключительно благоприятных условиях, в ту самую золотую эру джаза, когда по всему свету неслись триумфальные звуки "Ориджинэл Диксиленд Джаз-бенда", когда население Чикаго помешалось на дуэте трубачей Кинга Оливера и Луи Армстронга, когда скрипач из Сан-Франциско Пол Уайтмен, собрав фоторепортеров, театрально надел на себя корону короля джаза (вернее, симфоджаза), когда по Гарлему бродили неповторимые пианисты Джеймс П. Джонсон и Уилли Лайон Смит, а по стране разъезжал танцевальный оркестр Флетчера Хендерсона. Дюк Эллингтон с группой "Washingtonians" кинулся завоевывать Нью-Йорк, соглашаясь на любую работу. На какое-то время он закрепился в "Kentucky club", затем попал в престижный "Cotton club", где оркестр должен был не только исполнять танцевальную музыку, но и сопровождать программу варьете. Это позволило Эллингтону быстро выдвинуться как аранжировщику и композитору.

Дюк с самого начала никому не подражал. Его фортепьянный стиль напоминал жесткую игру пианистов регтайма и в то же время поражал загадочностью и изысканностью импрессионистских гармоний, а оркестровые композиции удивляли тембровыми изобретениями и необычными вкраплениями диссонантно-блюзовых звучаний в традиционную песенно-куплетную форму.Благодаря Дюку Эллингтону возникло понятие "sound" (звучание), по которому публика могла безошибочно отличить один оркестр от другого. Сам же Эллингтон всегда сочинял музыку в расчете на конкретных музыкантов. Изобретенный им в конце двадцатых годов "стиль джунглей" был бы невозможен без трубы Баббера Майли, а возникший позже "стиль настроений" — без поющего альт-саксофона Джонни Ходжеса. Да и репертуар создавался не без помощи музыкантов, предлагавших неожиданные мелодические идеи (например, знаменитый "Караван" придумал не Дюк, а тромбонист Хуан Тизол). Но без Эллингтона темы его друзей-музыкантов вряд ли стали бы хитами. Он доводил мелодии до совершенства подобно тому, как опытный ювелир огранивает алмазы.

Само понятие "джазовый композитор" первоначально казалось абсурдным, поскольку джаз оперировал трехминутными миниатюрами с незамысловатыми восьми- или даже четырехтактовыми темами. Удачливый джазмен, сочиняющий мелодии для собственного потребления, мог в крайнем случае включиться в ряды популярных "сонграйтеров" (songwriter). Быть композитором — означало создавать партитуры, устанавливать четкие правила для исполнителей, а это противоречило сути джаза. Однако в деятельности Эллингтона исполнительство и сочинительство, замысел и экспромт переплетались. Причем настолько естественно, что американский музыкальный критик Ральф Глисон написал: "Дюк Эллингтон — величайший талант во всей истории джаза. И я предсказываю, что четверть века спустя его музыку будут изучать в школах, а критики найдут для него подобающее место среди самых великих композиторов нашего столетия".

Само понятие "джазовый композитор" первоначально казалось абсурдным, поскольку джаз оперировал трехминутными миниатюрами с незамысловатыми восьми- или даже четырехтактовыми темами. Удачливый джазмен, сочиняющий мелодии для собственного потребления, мог в крайнем случае включиться в ряды популярных "сонграйтеров" (songwriter). Быть композитором — означало создавать партитуры, устанавливать четкие правила для исполнителей, а это противоречило сути джаза. Однако в деятельности Эллингтона исполнительство и сочинительство, замысел и экспромт переплетались. Причем настолько естественно, что американский музыкальный критик Ральф Глисон написал: "Дюк Эллингтон — величайший талант во всей истории джаза. И я предсказываю, что четверть века спустя его музыку будут изучать в школах, а критики найдут для него подобающее место среди самых великих композиторов нашего столетия".

Конечно, Эллингтон мог войти в историю как автор песен, потому что ко многим его мелодиям, созданным для оркестра, впоследствии были написаны тексты. Но он мыслил не мотивами, не гармоническими формулами, а оркестром, конкретными инструментальными возможностями своих музыкантов. Оркестр был его инструментом, как фортепьяно для Листа, как скрипка для Паганини. Он сам был в этом оркестре, был таким же исполнителем, как и его партнеры, но в то же время планировал и контролировал весь процесс создания музыки.

Рассказывают, что у Билли Стрейхорна было немало шансов сделать независимую карьеру. Ему предложили возглавить один из голливудских симфоджазов, но он сказал: "Я не могу уйти от этого человека". Смерть Стрейхорна в 1967 году была ударом для Дюка. Из лучших мелодий Стрейхорна Эллингтон составил диск "А мама звала его Биллом..."

Самое удивительное, что, по отзывам всех, кто знал его близко, Эллингтон был поразительно ленив. Свои лучшие мелодии он сочинил на ходу — в поезде, в ресторане, в студии за пять минут до записи или за кулисами перед выходом на сцену. Музыкальные идеи приходили к нему не в ночной или кабинетной тиши, а в шумной атмосфере музыкантского быта. Систематической и углубленной работы требовали лишь Концерты духовной музыки (The Sacred Concerts), да и то первоначально он использовал в них ранее созданный материал, и партитуры к нескольким кинофильмам. Когда же создавались оркестровые композиции для концертного исполнения, главным становились не ноты, а исполнительские приемы. Музыку Эллингтона удалось сохранить в записи, но вряд ли реален выпуск полного собрания сочинений в нотах. Также не осталось партитур и клавиров сверходаренного Билли Стрейхорна, который пришел в 1939 году в оркестр в качестве аранжировщика и второго пианиста (последнее означало, что он никогда не появлялся на публике). Итак, Эллингтон — джазовый композитор, лидер одного из лучших биг-бендов Америки, баловень судьбы, всю жизнь ощущавший признательность слушателей пяти континентов и внимание коронованных особ и государственных деятелей. Еще в юности он примирился с расовой дискриминацией и не обижался, когда усиленно рекламируемые белые оркестры имели незаслуженно больший коммерческий успех ("что поделаешь, так устроен мир..."), и в то же время бывал горд, когда его, цветного музыканта, с почестями принимали белые снобы. Он умел парировать выпады, был красноречив и остроумен. Когда с ним заговаривали о джазе, он удивлялся: "Я не знаю, что такое джаз. Я играю музыку моего народа".

Итак, Эллингтон — джазовый композитор, лидер одного из лучших биг-бендов Америки, баловень судьбы, всю жизнь ощущавший признательность слушателей пяти континентов и внимание коронованных особ и государственных деятелей. Еще в юности он примирился с расовой дискриминацией и не обижался, когда усиленно рекламируемые белые оркестры имели незаслуженно больший коммерческий успех ("что поделаешь, так устроен мир..."), и в то же время бывал горд, когда его, цветного музыканта, с почестями принимали белые снобы. Он умел парировать выпады, был красноречив и остроумен. Когда с ним заговаривали о джазе, он удивлялся: "Я не знаю, что такое джаз. Я играю музыку моего народа".

Конечно, такие музыкальные сюиты-полотна, как "Black, Brown & Beige", "Tattoo Bride", оратория "My People", и все варианты Концертов духовной музыки свидетельствуют о высоком расовом самосознании музыканта. Он не ходил на демонстрации, не участвовал в движении за гражданские права цветного населения Америки, он говорил на языке музыки и, как истинный художник, полагал, что искусство объединит людей быстрее, чем любая политическая акция. Список произведений Эллингтона занимает в его автобиографической книге тридцать две страницы. Это и многочастные сюиты, навеянные образами Шекспира, Чайковского или Грига, и программные концертные пьесы, и музыка для симфонического оркестра (по заказу великого Тосканини), но все-таки популярность ему принесли красивые песенные темы, созданные в первые два десятилетия исполнительской карьеры, — "Mood Indigo", "Sophisticated Lady", "Solitude", "In a Sentimental Mood", "I’m Beginning To See The Light", "Creole Love Call", "I Got It Bad" и другие. Эллингтон понимал это и неизменно исполнял все старые хиты во время гастролей последних лет.

В сентябре 1971 года оркестр Эллингтона посетил Советский Союз. Концерты состоялись в Ленинграде, Минске, Киеве, Ростове-на-Дону и в Москве. Эллингтон был удивлен тем, что расписание было не столь плотным, как во время обычных поездок. "Поверите ли, у меня было иногда лишь два концерта в неделю",— писал он. Рассказывают, что Дюк наслаждался зернистой икрой, но попросил американское посольство снабжать его хорошими бифштексами...

Эллингтон вошел в мир джаза в такое время, когда каждый музыкант становился частью обширного мира развлечений. Джазмен первой половины века — это, как правило, очаровательный джентльмен, улыбающийся денди. "Герцог" Эллингтон соответствовал этому образу. Свой дежурный комплимент — "Love You Madly" ("Я вас безумно люблю" — так называется одна из мелодий Эллингтона) — он повторял по любому поводу почти ежедневно. Конечно, у него были трудности, недомогания, утраты. Но он был искренним оптимистом, всегда стремился нести людям радость. И это ему удавалось >>

|

Метки: Джаз Дюк Эллингтон |

Джазмен Михаил Альперин |

Дневник |

-

Михаил Альперин — композитор и пианист. Он может быть назван самым успешным из отечественных джазовых музыкантов, рискнувших уехать на Запад и достраивать там карьеру. С 1993 года Альперин живет в Норвегии. Получил пост профессора Академии музыки в Осло и престижную премию Эдварда Грига (1999). С 1989 года записывается на ECM (первый альбом — Wave of Sorrow, совместно с Аркадием Шилклопером). Выпустив несколько дисков, подписал постоянный контракт. Михаил Альперин работает с новым, собранным уже в Норвегии составом. Кажется, что эта его нынешняя артистическая деятельность на Западе совершенно свободна от российского контекста. В то же время есть другой — московский Альперин, который будто бы никуда и не уезжал.

Альперин заявил о себе в 80-е годы, когда играл в «Арсенале» Алексея Козлова и в дуэте с саксофонистом Симоном Ширманом. С 1985 года он стал выступать с сольными программами, эпатируя фестивальную публику джазовыми разработками лихого молдавского фольклора. В 1989 году играл с американским фри-джазовым саксофонистом Кешеваном Маслаком, известным у нас, в основном, совместными проектами с Сергеем Курехиным. Десять лет назад возникло Moscow Art Trio, объединившее Михаила Альперина, Аркадия Шилклопера и Сергея Старостина. Трио бесперебойно выпускало новые диски-бестселлеры, концертировало, позже объявило, что прекращает существование, потом как ни в чем не бывало воссоединилось. В 2000 году Михаил Альперин представил новую музыку для Moscow Art Trio — «Андалузскую сюиту». Впервые эту композицию исполнили на фестивале Сергея Курехина «SKIF-4», где к трио присоединилась певица из Осло Эли Кристин Хаген.

Альперин сочиняет новый джаз, аккумулирующий мотивы этномузыки и приемы академического авангарда. В интервью заявляет, что его идеал — молдавские свадебные музыканты, играющие в рокерских косухах сонату Бетховена. Что музыка ждет от слушателя духовной пробужденности и интеллектуальной пассивности. И что музыка есть дверь в медитацию.

AE. То, что Вы играли сегодня, было драмой, переживанием-live. Это ново для вас?

М.А. Вам виднее... Сегодня я очень далек от осознанной оценки того, что я делаю. Я еще внутри этого, мне трудно абстрагироваться. Пройдет время, мы повторим программу много раз — тогда я, может быть, смогу понять что-то. А новое... Это для меня не новое, а так... Нового не существует, есть только старое. Есть контекст — свежий или нет. На сегодня это для меня свежо, потому что я стараюсь стереть грани между жанрами, между академической музыкой и фольклором, между импровизацией и камерной музыкой. Все хотелось смешать в один салат. Но главное, конечно, не смешать, а заставить все это звучать как новый язык, не имеющий границ. Это то, чем я занимаюсь последние годы,— пытаюсь разрушить внутри себя границы, которые все равно есть. Ведь пока есть интеллект — есть и границы.

AE. Когда Вы играли, в зале многие улыбались, смеялись, потому что в музыке было много смешного. Как Вы относитесь к смешному в музыке и за счет чего Вы его достигаете?

М.А. Есть два подхода к смешному. Один — когда явно смешно. Другой — когда совершенно непонятно, смешно или нет. И по-моему, нужно стремиться ко второму. Чтобы никто не понимал — действительно смешно или нет. Если они понимают — значит, неправильно что-то сделано. Мы будем пытаться войти в состояние трагикомизма. Жизнь абсурдна, и ничего отдельного в ней нет — ни комического, ни трагического. А интеллект делит. Это все наши привычки. С детства нас приучали разделять смешное и не смешное, белое и черное. Делить — это функция ума. Все, что мы воспринимаем через ум, — все разделено. Если нечто в музыке кажется нам серьезным, мы играем это «серьезно». Смешное играем «смешно». Это неправильно. В нашей программе нам надо как бы подражать Чаплину, который смеется с грустным лицом.

AE. В Ваших импровизациях всегда трудно было определить, какова доля заранее придуманного — и импровизируемого. Сейчас это стало почти невозможно.

AE. В Ваших импровизациях всегда трудно было определить, какова доля заранее придуманного — и импровизируемого. Сейчас это стало почти невозможно.

М.А. Это то, к чему я и стремлюсь.

AE. Не скажете, что именно Вы сочиняете, а что спонтанно рождается на сцене во время игры?

М.А. А я не знаю. Уже сегодня я не могу рассказать об этом, этот вопрос для меня снят. Я очень много играю свободно, но в то же время организованно. Задаю себе такие жесткие условия для импровизации, что свобода находится под контролем. Никакого хаоса. И чем больше я контролирую себя, тем больше отпускаю. Стараюсь всегда делать парадоксальные повороты — чтобы сам не мог понять: серьезно или нет, сымпровизировано или нет. Я преподаю импровизацию в консерватории Осло, но говорю своим ученикам, что не верю в импровизацию. Смеются... Но чем больше занимаешься ею, тем меньше должен в нее верить. Всегда я хотел одного: играть свободно, но так, чтобы это звучало как написанное заранее. Поэтому вы и не должны понимать соотношения того и другого.AE. Как Вы договариваетесь с партнерами, чтобы они Вас чувствовали и поддерживали?

М.А. Только годы совместной работы могут помочь. Это семья, которая должна впитать тот же философский концепт музыки без границ.

AE. Поэтому Вы так им верны, не меняете состав уже много лет?

М.А. Тут все просто. Я — не исполнитель. Скорее режиссер. Даже когда я играю классическую музыку, таковым никогда себя не чувствую. Не могу исполнять, мне это тесно.AE. Не боитесь, что музыка Ваша усложняется и в какой-то момент слушатель испугается?

М.А. Наоборот, я всегда боялся остановиться. Скучно эксплуатировать хорошо накатанное. Я и ребятам говорю, что нужно все время гулять в темноте. И когда привыкаешь, становится обычным делом ходить по темным закоулкам, где неизвестность и тайна.

AE. Обратной связи с публикой у Вас, стало быть, нет?

М.А. Почему же? Может, это вообще единственная правда, которую можно сказать про делание звуков: чем интереснее мне, тем интересней и публике. Хотя, вероятно, это звучит слишком оптимистично.

AЕ. Некоторое время назад было объявлено, что Moscow Art Trio больше нет, что оно изжило себя. Проходит это некоторое время — и мы видим совсем другое Moscow Art Trio...

М.А. Я тогда остановил проект именно потому, что мы почувствовали: начинаем пользовать старые находки. То есть этого тогда не случилось, но я предвидел, что скоро нам станет скучно с самими собой.

AЕ. Вы расставались навсегда? И как скоро возникла потребность снова играть вместе?

М.А. Я был готов к расставанию навсегда. А заново началось все в декабре 99 года. Я подумал: могу ли я еще что-то написать для нас? Взял двухмесячный отпуск в консерватории, уехал в Андалузию и там под апельсиновыми деревьями писал веcь декабрь и январь. И вернулся с Андалузийской сюитой, которую вы сегодня слышали. Это десять частей, которые в оригинале написаны для африканского певца из Сенегала, оперной певицы и нас троих. Премьера в таком составе состоится в Осло 5 ноября.

AE. У Вас можно расслышать разреженный Север и безумный Юг. На Вас ведь влияет окружающая среда?

AE. У Вас можно расслышать разреженный Север и безумный Юг. На Вас ведь влияет окружающая среда?

М.А. Да, это правда. Я и не думал, что так может быть. Когда я поселился в Норвегии, местная природа очень на меня подействовала. Последний год у меня новый проект, которым я занимался больше всего и который дорог мне так же, как Moscow Art Trio. Это тоже трио: виолончель, маримба и рояль. Оба норвежцы, и это очень северный проект, называется «Ночи», и там все связано с ночью, паузами, с абсурдом, который может со всеми нами случиться ночью. Эта пустота, ее богатство, в котором нет ничего и есть очень многое...

AE. Звукозаписывающие фирмы Вы выбираете по географическому сходству? Если «северный» проект, то «ECM»? Инициатива исходит от вас или от фирмы?

М.А. Не знаю, просто так случается. Манфред Айхер абсолютно северный человек, он Севером дышит. И он очень точно определяет, что он хочет записать на «ЕСМ». У него в каталоге 500 дисков, и все северные. Айхер меня не принуждал, я сам поймал кайф от северной музыки. Поэтому я согласен играть в эту игру.

AE. В такой ипостаси Вы ему нужны, а в иной — нет?

М.А. К сожалению, это так. Другая фирма — это «JARO». Они хотят меня как фольклориста, и больше им ничего от меня не надо.

AE. Вы любите больше записываться на концертах или в студии?

М.А. Это совершенно разные вещи. Никакой догмы. Мои предпочтения зависят от музыки... и если вы хотите умно определить меня — кто я такой есть — я скажу: своего рода Параджанов. Он тоже очень мало верил в подготовку, в образование. Никогда не видел его в жизни, но мне так кажется. Он был большой ребенок. Как-то спросил своего друга: я слышал, люди говорят «Кармен, Кармен»; кто это? Тот отвечает: как, ты не слышал?! Опера там, книга, весь мир знает и все такое! — Нет, говорит Параджанов, расскажи. Тот рассказывает. Была, мол, девушка. В Испании, на табачной фабрике. Красивая такая, черные волосы, черное платье. Влюбилась... Хватит, говорит Параджанов, уже все понял. И через полгода в Тбилисском театре — премьера его двухчасового спектакля «Моя Кармен». Информации от друга ему хватило, чтобы развить огромную фантазию. Начиналось с того, что выходила на сцену девушка и десять минут чихала — потому что у нее ведь аллергия на табак! Когда в голове мало информации, там много места для всего остального. И фантазия развивается со страшной силой. Я почти ничего не читаю (и не читал). Нет у меня практически никакого образования. Понятия не имею о многих вещах. Музыки временами слушаю много, временами совсем не слушаю. Стараюсь слушать меньше. Мое образование — только от моего собственного опыта. «В моей голове тысячи вещей, которые мне не нужны», сказал Сократ. Вот мудрость: знать, чего не нужно тебе и твоему существу, и не засорять себя этим. Легче сказать, какие вещи я подпускаю к себе. Вот, например, Ошо*. Я был у него в коммуне в Индии. Этот человек дал мне больше, чем все университеты мог ли бы дать. Он показал мне, зачем. И он очень веселый, дзенские притчи рассказывает, анекдоты про все религии, смеется над ними. Такой духовный Курехин. Только Курехин больше стебался, а он улыбается. Для него нет понятия «я». Он пуст. И он открыл мне, что жить имеет смысл в одном случае: если ты празднуешь. И что настоящий артист никогда не верит в то, что он делает. Можно только быть открытым. Тогда через тебя сможет пройти что-то, а что — не твоего ума дело >>* Ошо (Бхагван Шри Раджниш) (1931–1990) — индийский религиозный философ и проповедник. Подвергался гонениям. Под давлением госдепартамента США 21 страна либо отказала ему во въезде, либо выдворила под разными предлогами. Имеет последователей во всем мире. Его автоэпитафия: «Никогда не рождался. Никогда не умирал. Лишь посетил эту планету Земля».

2leep.com

|

Метки: Джаз Музыка Альперин |

| Страницы: | [1] |