-Рубрики

- нумерология (1)

- 1.Медицина (690)

- Записки старого аптекаря (83)

- диабет, питание диабетика (65)

- Архитектура тела (34)

- Наследие предков (26)

- акупрессура и акупунктура (22)

- женское здоровье (19)

- самодиагностика (9)

- мудры (7)

- разговор с телом (4)

- литотерапия (лечение камнями) (3)

- цветотерапия (3)

- Диалог с телом (1)

- Новости медицины (131)

- Ароматерапия (22)

- гериатрия (11)

- фитотерапия (27)

- Советы знахаря (8)

- Еда - лекарство (100)

- любителям чая (7)

- 2 Психология (385)

- Как говорим, так и живем (20)

- проблемы рода (13)

- астропсихология (10)

- Метафизика (9)

- Притчи (184)

- сказки от Эльфики (30)

- 3 Косметология (55)

- 4 Рукотворчество (1411)

- Работа с деревом (25)

- цветы рукотворные (21)

- Мои работы (21)

- Точечная роспись (18)

- Промыслы (17)

- крючок, фриволите (15)

- сумки (14)

- спицы (7)

- Открытки (5)

- Гильоширование (3)

- Фоамиран (2)

- Изонить (1)

- Вышивка (50)

- Вышивка лентами (9)

- Стеклянный плен (59)

- Валяние (61)

- Шитье (34)

- Витражи (10)

- Пэчворк и квилтинг (46)

- Батик (22)

- Игрушки (116)

- Техника канзаши (11)

- Соленое тесто (19)

- Керамика (глина) (59)

- Фьюзинг (4)

- Эпоксидная смола (10)

- Декупаж (145)

- Украшения своими руками (49)

- Холодный фарфор (39)

- Куклы (284)

- Другие техники (205)

- Записки плюшкина (37)

- Стихи (104)

- 5. Комнатное цветоводство (90)

- цветы, живущие у меня дома (20)

- орхидеи (16)

- суккуленты (моя коллекция) (12)

- Необычные свойства растений (11)

- флорариум (5)

- помощь растениям (3)

- Полив (2)

- составляем композиции (2)

- целебные комнатные растения (1)

- 5. Не перестаю удивляться (143)

- 4. ланшафтный дизайн (9)

- 5. Оформляем дневник. (55)

- смайлики (1)

- 6. Жида-была собака. (60)

- смешные фотографии с собаками (9)

- 7. Приглашаю в путешествие. (35)

- 8. Дела домашние. (165)

- химчистка (4)

- Качество продуктов (3)

- уборка (1)

- спальня (1)

- детская (3)

- оформление подарков (26)

- балкон (1)

- Кухня (23)

- Шторы (7)

- полезные мелочи (35)

- Ванная комната (7)

- диванные подушки (20)

- 9. Праздники (182)

- Пасха (20)

- свадьбы (8)

- день святого Валентина (3)

- 14 февраля (1)

- Новый год (52)

- елочки (17)

- снеговики (11)

- сапожки (1)

- праздничный интерьер (13)

- свечи (10)

- символы года (25)

- 9. Предки наши. (66)

- Трапеза (10)

- Праздники (5)

- 10 Когда молчать нет сил (38)

- Чудесные фотографии животных и ни только (22)

- 11.Музыка и музыканты (7)

- 12Мир фактов (67)

- 13. Эзотерика (78)

- медитация (8)

- Места силы (1)

- макро и микромир в фотографиях (5)

- 14. Сегодня (14)

- 16. Юридические вопросы (7)

- улыбнемся (25)

-Видео

- мастер-класс по росписи на стекле

- Смотрели: 929 (5)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 3834

Комментариев: 1246

Написано: 5387

Каргопольская игрушка |

Первое письменное упоминание Каргополя относится к 1380 году, постепенно он становится одним из крупных торговых центров. Но экономические преобразования XVIII-XIX веков обошли Русский Север, и с выходом России на Балтику Каргополь оказался в стороне от торговых путей.

В Каргополии было развито гончарное производство.Каргопольские гончары в основном селились вокруг села Печниково. Село было основано новгородскими дружинниками, поэтому здесь много семей по фамилии Дружинины. Другим местом, где селились гончары, была деревня Гринево. Как и все крестьяне, гончары Каргополья обрабатывали землю и растили хлеб. За гончарный круг садились лишь в свободное от землепашества время - с осени до весны.

В промысле работали и мужчины и женщины. Им помогали дети лет с восьми-девяти. Гончарные изделия были основными в промысле, из остатков же глины "стряпали" игрушки. Чуть ли не каждый гончар делал "бобки" для своих детей, но на продажу игрушки делали немногие.

Игрушки, как и посуду, "обваривали": разводили в корыте болтушку из овсяной или гороховой муки и окунали туда раскаленное изделие. Запекшаяся мука оставляла черный, словно кружевной, рисунок.

Более дорогие горшки и игрушки покрывали свинцовой поливой: пережженный свинец растирали в "мучку", обожженные горшки обмазывали дегтем и посыпали этой "мучкой". После второго обжига получалась красивая блестящая поверхность.

Более дорогие горшки и игрушки покрывали свинцовой поливой: пережженный свинец растирали в "мучку", обожженные горшки обмазывали дегтем и посыпали этой "мучкой". После второго обжига получалась красивая блестящая поверхность.

Печниковские и гриневские гончары возили свой товар не только на городской базар, но и далеко за пределы уезда - спускались по Онеге до Белого моря.

Изготовление игрушек в Каргополе не считалось существенной статьей дохода в промысле. И даже подробнейшие материалы 1900-х годов не дают статистики по игрушкам, хотя содержат подробные сведения о производстве глиняной посуды.

От старых каргопольских игрушек сохранились лишь единичные экземпляры в музейных собраниях, да и те не имеют точных паспортных данных.

От старых каргопольских игрушек сохранились лишь единичные экземпляры в музейных собраниях, да и те не имеют точных паспортных данных.

Поскольку игрушки делались исключительно для детворы, век их был недолог. В 60-х годах прошлого века почти невозможно было найти в деревнях игрушки 5-10-летней давности, не говоря уже о дореволюционных.

Судить о старой каргопольской игрушке можно лишь познакомившись с игрушками лучших мастеров прошлого века. Одной из таких таких мастеров является

Ульяна Ивановна Бабкина. Родилась она в 1888 году. Жила в деревне Гринево, что в 17 километрах от Каргополя. Лепить игрушки стала с пятнадцати лет. В семье все занимались гончарством: и отец и сестры ее в былое время тоже лепили к базару всякую глиняную мелочь.

На игрушки шла местная красная глина. Обжигала свои игрушки Ульяна Ивановна «по-домашнему»: после того, как 2-3 дня слепленные игрушки сохли, укладывала их в русскую печь вокруг поленьев. Когда дрова прогорят. Засыпала игрушки углями и держала так, пока не прокалятся.

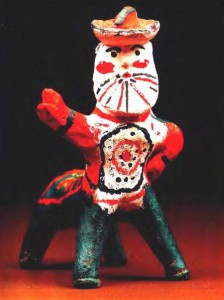

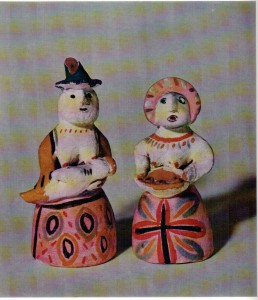

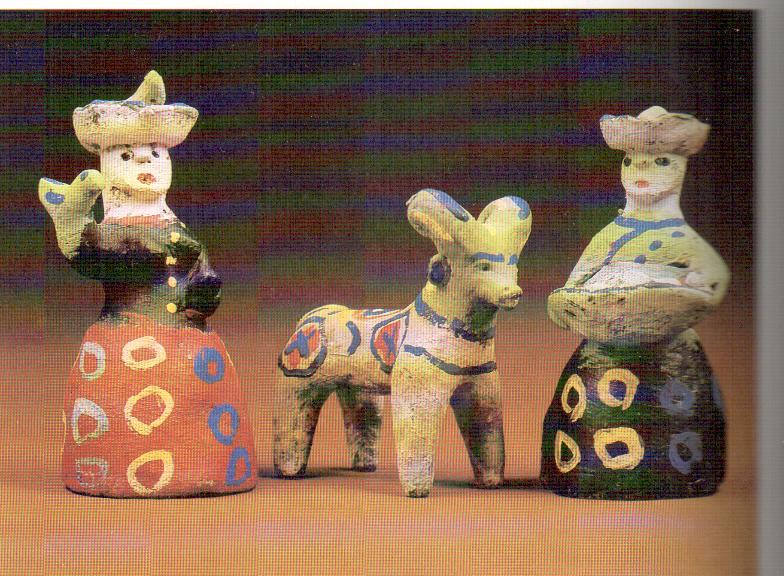

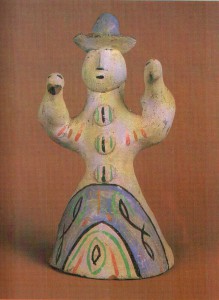

Старые каргопольские игрушки отличаются архаичностью, наивной условностью лепки, раскраской в 2-3 цвета. Это, в основном, одиночные фигурки, сделанные из одного куска глины с минимальным количеством налепных деталей. Формы упрощены предельно, но именно в лепке заключена выразительность каргопольских игрушек.

Любимые темы Бабкиной: баран, медведко, баба, мужик в лодке, утушка, собака… Размер игрушек невелик – сантиметров восемь-девять. Раскраска (из-за нехватки красок) самая простая – кирпично-красным, зеленым, черным.

Позже, когда мастерица стала широко известна любителям народного искусства, и ей стали присылать разные краски. Игрушки стали ярче.

Но орнамент их не изменился. Элементы орнамента – круги с пятнами другого цвета или крестами внутри, «елочки», «гребенки» - сходны с орнаментами на глиняных черепках каргопольской культуры четырех тысячелетней давности.

Ульяна Ивановна любила изображать сцены деревенских будней: всадники («вершники»), охотник с собакой, кузнец.

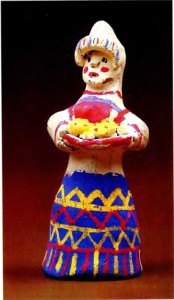

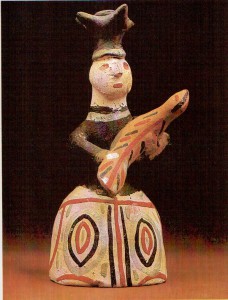

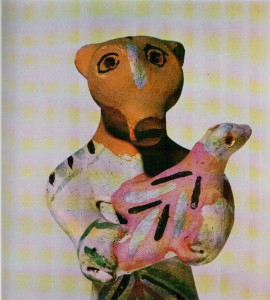

Крестьянок она лепила то с ребенком, то с птицей, то с блюдом, полным пирогов. Делала также свистульки. Свистульки существовали на русской земле с языческих времен. Свистом наши предки отгоняли «нечистую силу". Позже свистульки превратились в детскую игрушку. Отголоски деревенских верований сохранились в форме свистулек Ульяны Бабкиной. Наряду с утушками она лепила и птицу с женской головой – птицу Сирин. Лепка простейшая: лапы и хвост обозначены тремя выступами, голова человеческая с рельефным носом и глазами-дырочками. На голове – крестьянский кокошник. С детства запомнила мастерица и сказочного Полкана (Кентавра) и стала лепить его.

. Умерла У.И.Бабкина в 1977 году. В последние 15 лет жизни ее «бобки» (так Ульяна Ивановна называла свои игрушки) показывались на всех выставках произведений народного искусства. Они хранятся во многих музеях и частных коллекциях.

Именно огромный интерес к творчеству Ульяны Бабкиной способствовал возрождению промысла. В 1967 году в Каргополе был создан гончарный цех, который позже стал филиалом архангельских «Беломорских узоров».

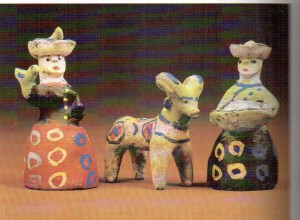

Но классиком народного промысла каргопольской игрушки по праву считается замечательный мастер, односельчанин Бабкиной, Иван Васильевич Дружинин.

Иван Васильевич Дружинин родился в 1887 году в семье гончаров. Игрушки начал лепить еще в детстве, посудой же почти не занимался. В 30-е годы прошлого столетия Дружинин был хорошо известен в среде собирателей народного искусства. Ему заказывали игрушки многие музеи страны, о нем писали в газетах. Долгое время считалось, что все работы, хранящиеся в музеях, сделаны одним только И.В.Дружининым. Но в 1976 году вдова мастера, Екатерина Андреевна Дружинина, рассказала, как работала вместе с мужем. Иван Васильевич работал в колхозе, а лепил лишь вечерами да по ночам. Игрушки он раскрашивал редко, «узоры наводила» Екатерина Андреевна. Игрушками до замужества она не занималась, лепить их так и не научилась, а вот в росписи мужа превзошла, да и многих односельчан тоже.

Для работ Дружинина характерна монументальная пластика, тонкая цветовая разработка орнамента. Среди фигурок преобладают женские, в длинной юбке колоколом. Значительно меньше мужских фигур, изображений животных и птиц. Женские фигурки, будучи размером всего в ширину ладони, напоминают древних каменных баб. При лепке основой служил торс с головой, он насаживался на юбку, к торсу присоединялись скатанные калачиком руки, шляпы, корзинки и другие детали. Руки часто бывают положены на бедра, вытянуты вперед или воздеты к небу. Иногда «бабы» держат в руках младенца, блюдо с хлебами или птицу. Голова лепится в условной манере: круглое лицо с выступающим подбородком да треугольный нос, уши и прическа отсутствуют. Головной убор напоминает шляпу с полями, островерхий колпак, цилиндрическую шапочку, изредка – крест. У «баб» на лифах

изображены красно-кирпичный круг или миндалевидное зерно.

Часто встречаются большие налепные пуговицы, которые напоминают большие серебряные пуговицы в одежде каргополок в начале XIX века. Передник очерчивается черной линией и на нем пишутся красно-оранжевые круги, кресты в лучах, круг с крестом внутри, мотивы колосьев, ветви деревьев. Большинство фигурок Дружинина окрашены известкой, и по белому фону написан узор. Цветовая гамма приглушена и сдержанна. Для нее характерны желтые, зеленые,розовые, красные, сиренево-синие краски неярких оттенков.

Мужские фигурки изображают крестьян и солдат, стоящих или сидящих. Одеты они в длинные кафтаны с налепными пуговицами. Лепкой рук, головы, лица они схожи с женскими фигурками. У стариков борода "расчесана" красными и черными полосками, иногда - "серебром" и киноварью.

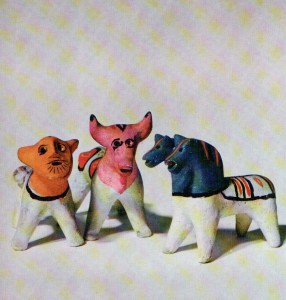

Фигурки животных близки между собой по форме и орнаментации. Они различаются лишь деталями: у коня – небольшая головка со стоящими ушами, у коровы – рожки серпом, у оленя – рога с короткими веточками. Роспись также несложна: фигурки забеливаются известкой, голова закрашивается синим или розовым . У коровы, оленя, на спинах птиц рисуются большие красно-оранжевые круги и кресты.

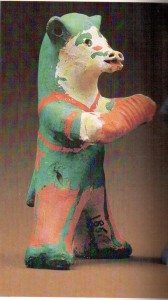

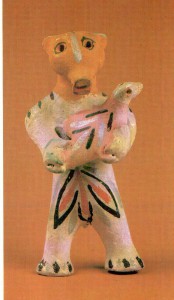

Пожалуй, одним из интереснейших персонажей дружининских игрушек является медведь. Он стоит на задних лапах, а в передних держит птицу, цветок, гармонь или сосуд. Туловище медведя белили известкой, голову красили охрой, сажей рисовали глаза, киноварью – рот. На брюхе часто рисовали что-то вроде деревца или цветка. Есть также ряд фигурок раскрашенных черной краской с «серебром».

Как и в большинстве народных промыслов, источник образов каргопольской игрушки можно отыскать в глубокой древности и исконном занятии местных жителей - хлебопашестве. Каргопольская игрушка ярко донесла до нас

отголоски древнего культа земли. В работах Дружинина и других каргопольских мастеров женские образы настолько обобщены и монументальны, что невольно напоминают земледельческую богиню - Мать сыру землю.

В силу особых обстоятельств культурного и хозяйственного развития древние традиции в Каргополе жили дольше. Они донесли отголоски древнего содержания игрушки до 40-х годов XX века, превратив ее в своеобразный сплав глубокой древности с современностью.

Серия сообщений "Промыслы":

Часть 1 - Холуйский промысел

Часть 2 - Умирающая роспись Федоскина.

...

Часть 11 - Гжельская роспись

Часть 12 - Филимоновская игрушка

Часть 13 - Каргопольская игрушка

Часть 14 - Полхов-Майданская роспись

Часть 15 - Истоки Палехской росписи

Часть 16 - Старая Русь в Федоскинских миниатюрах

Часть 17 - Пижемская роспись

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |