-Музыка

- Феликс Словачек - Радость до утра!

- Слушали: 5164 Комментарии: 4

- "Настоящие чувства можно услышать..." (арфистка Arfasound) -

- Слушали: 719 Комментарии: 3

- Настоящая кровь

- Слушали: 669 Комментарии: 6

- Одинокая. Ирина Билык

- Слушали: 414 Комментарии: 4

- ***Ирина Билык - Подарю тебе***

- Слушали: 2337 Комментарии: 3

-Статистика

Записей: 4952

Комментариев: 10736

Написано: 22813

Михаил Лермонтов. Жизнь и судьба. Видео |

М. Лермонтов. Тайна рождения поэта.

Лермонтов Детство и юность

Биография

| Рубрики: | фильмы, аудио Литература |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Смешно бессмертье на земли.

Как смел желать я громкой славы,

Когда вы счастливы в пыли?

Нет, не похож я на поэта!

Я обманулся, вижу сам.

Пускай, как он, я чужд для света,

Но чужд зато и небесам!

Как демон мой, я зла избранник,

Как демон, с гордою душой.

Я меж людьми беспечный странник,

Для мира и небес чужой.

Тогда он казался себе, да и многим чужим этому миру. Но чем больше проходит времени, тем ближе он к нам, независимо от того, какое нынче тысячелетье на дворе. Как свет звезды, который доходит через века.

"История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа…” - писал он в предисловии к роману. Что же говорить об истории его души — исполинской, могучей, загадочной, непостижимой! «А душу можно ль рассказать?»

И всё же — попробую..

15 октября 1814 года родился великий русский поэт Михаил Лермонтов.

Два идеала

Лермонтов сумел найти свой, особый путь в русской литературе. На смерть Пушкина ответил только он, притом ответил так, что голос его прозвучал на всю страну, и никому не ведомый молодой гусарский офицер стал тут же всеми признан пушкинским преемником. Лермонтов как бы сменил Пушкина на посту, занял опустевший трон, и никто не посмел оспаривать его право на это. И с тех пор у нас два основных поэта, два полюса, два поэтических идеала.

Пушкин — мудрее, прозрачнее, с более безупречным вкусом, у Лермонтова же поражает в стихах интонация, звук, он захватывает и потрясает силой страсти, накалом чувства. Пушкин чуть холоднее, Лермонтов — страстней, расточительней сердцем.

С Пушкиным у нас связаны представления о классике, совершенстве, покое, высшей гармонии, с Лермонтовым — о романтике, порыве, смятении чувств. Недаром его так любят в юности. Лермонтов сумел придать русскому языку особую энергию выражения и внёс в литературу подлинный романтизм. Чернышевский писал о его стихе: «Тяжестью кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее Пушкина, что решительно несправедливо».

К сожалению, при всей любви к Лермонтову, у нас его мало знают. Сохранившийся биографический материал крайне скуден и малосодержателен. Утрачены автографы многих произведений, альбомы, картины, рисунки.

Писем дошло очень мало, писем к нему вовсе не сохранилось, воспоминания бедны и поверхностны, да и те появились лишь полвека спустя после его гибели, когда многое стёрлось из памяти. Причём писали их люди, плохо знавшие поэта. Близкие друзья - Раевский, Столыпин-Монго не написали ни строчки. И это понятно — ведь правду писать было нельзя. Император Николай I имел какие-то тайные, до сих пор невыясненные до конца причины ненавидеть само имя поэта, и упоминать его печатно не осмеливались, да и цензура не пропускала.

В этом смысле Пушкину повезло больше. Русское и мировое пушкиноведение сделало невозможное: оно оживило Пушкина, сделало нашим современником. Пушкин влияет на наше сознание так, как он не влиял на современную ему читающую и мыслящую Россию. С Лермонтовым этого не произошло. Он во многом ещё не открыт, он до сих пор — тайна...

Всеведенье пророка

Вот что писал Белинский в письме В. Боткину вскоре после смерти поэта:

«Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме «Боярину Орше» и т.п. (не говорю уже о «Демоне»!): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина, ни шалостей амура — нет, это сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие ещё уста, это «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Всё это по-детски, но страшно сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух!»

Ахматова говорила, что не от Пушкина или Гоголя, а именно от Лермонтова произошли Толстой и Достоевский.

Нет в нашей литературе явления более загадочного, мистического, фатального, непостижимого, чем Михаил Лермонтов. Поневоле думаешь о пророческих знаках, которыми была отмечена вся судьба этого поэта. В год столетия со дня его рождения началась I мировая война, в год столетия со дня смерти — Вторая. И всякий юбилей Лермонтова сопровождался у нас в стране большими историческими потрясениями. И сам Лермонтов обладал знаниями пророка, о чём писал:

С тех пор как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка...

И если один наш пророк — Пушкин - в 20 лет уже предсказал «рабство, падшее по манию царя», то другой — Лермонтов — в свои 16 далеко его опередил в своём всеведении:

Настанет год, России чёрный год,

когда царей корона упадёт.

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

и пища многих будет смерть и кровь...

Поражает сила проникновения этого поэта в тайну своей судьбы, предсказавшего собственную смерть:

В полдневный жар в долине Дагестана

с свинцом в груди лежал недвижим я,

глубокая ещё дымилась рана,

по капле кровь точилася моя.

Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но прямо видел её заранее. И не верится в случайность этой гибели. Это не случилось, а свершилось.

Не говори: я трус, глупец!

О! Если так меня терзало

сей жизни мрачное начало,

какой же должен быть конец!

Не здешний душой

Существует предание о том, что род Лермонтова происходит от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами бежал из Испании в Шотландию. И будто поэт даже долгое время подписывался под письмами и стихами: «Лерма».

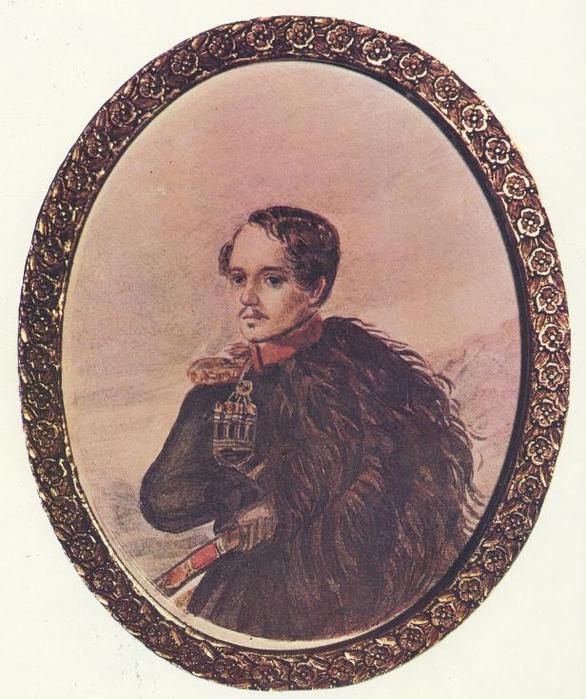

"Портрет герцога Лермы" (1832-1833), первое известное живописное произведение Лермонтова. Своему воображаемому предку художник придал автопортретные черты.

Правда, позже выяснилось, что это предание не соответствует действительности.

Существует также легенда о другом предке поэта — шотландском барде-пророке Томасе Лермонте, воспетым Вальтером Скоттом в своей балладе.

Пророчества его, высказанные в поэтической форме предсказания исторических событий в Шотландии, ценились очень высоко и ещё в 1615 году были изданы в Эдинбурге. Большой известностью он пользовался и как поэт. Ему приписывалось авторство древнейшего варианта «Тристана и Изольды».

Рассеянный судьбою род Лермонтов искал счастья по всему свету. Одна его ветвь осела в России. К восьмому колену, когда явился в этом роду младенец Михаил, Лермонты обрусели и стали Лермонтовыми, незнатными дворянами, почти утратившими воспоминания о земле, откуда вышли.

Лермонтов упоминает о своих шотландских предках в ранних стихах 30-х годов:

Под занавесою тумана,

под небом бурь, среди степей

стоит могила Оссиана

в горах Шотландии моей.

Летит к ней дух мой усыплённый

родимым ветром подышать...

могильник ирландского певца Оссиана в Северной Ирландии

Я здесь был рождён, но не здешний душой...

О, зачем я не ворон степной!

На запад, на запад помчался бы я,

где цветут моих предков поля,

где в замке пустом, на туманных горах

их забвенный покоится прах...

Сын страданья

Тарханы — не только место рождения, но и творческая колыбель поэта.

Тарханы. Пензенское имение Е. А. Арсеньевой

Здесь в 1828 году (в 14 лет) были написаны «Черкесы», спустя несколько лет драма «Два брата», поэма «Сашка». Здесь истоки поэзии Лермонтова.

рабочий кабинет Лермонтова в Тарханах

Здесь он похоронен в часовне рядом с прахом матери.

С детства Лермонтову пришлось стать свидетелем семейной драмы его родителей.

Отец дурно обращался с матерью, изменял ей, даже поднимал на неё руку. Ребёнок рос слабым, болезненным. Мать и любовь, и горе своё выплакала над его головой.

Мария Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка на колени, она играла на фортепиано, выплёскивая в музыке свою боль, а он, прильнув головкой, сидел неподвижно, и звуки потрясали его младенческую душу, и слёзы катились по детскому личику.

Мать передала ему свою необычайную нервность. Через три года чахотка свела её в могилу.

Она скончалась в 21 год. Лермонтов очень её любил и с тех пор всё время словно прислушивался к чему-то, поющему в душе, стремясь уловить памятью ускользающую мелодию, тень её песни...

В младенческих летах я мать потерял.

Мне мнилось, что в розовый вечера час

та степь повторяла мне памятный глас.

За это люблю я вершины тех скал,

люблю я Кавказ.

Это «памятный глас» - эхо рано прервавшейся жизни, забытая песня матери. Это «забытое» он будет слушать и искать всю жизнь.

Ранняя смерть матери, разрыв между отцом и бабушкой, смерть отца — всё это несомненно повлияло на характер Лермонтова и на его творчество, предопределив появление многих трагических мотивов.

Я сын страданья. Мой отец

не знал покоя по конец.

В слезах угасла мать моя.

От них остался только я:

ненужный член в пиру людском,

младая ветвь на пне сухом...

Согласно завещанию бабушки, Лермонтов должен был жить с ней до его 16-летия, в противном случае она лишала его наследства. Она пошла на этот хитрый шаг, чтобы привязать к себе внука, без которого не мыслила жизни. Таким образом она обезоружила отца поэта, вынужденного ради благополучия сына терпеть разлуку с ним, хотя он очень тосковал по ребёнку. Когда же срок 16-летия подошёл, и сын должен был уехать к отцу, бабушка сделала всё возможное и невозможное, чтобы помешать этому. Упрёки, угрозы, слёзы, интриги... Жизнь без внука была бы для неё адом, и она восстала против этого ада.

Лермонтов сдался, пожалев бабушку, и остался с ней. А отец вскоре умер. Что сразило его — болезнь или нравственное страдание? Может быть, и то, и другое. Лермонтов страшно переживал смерть отца, мучаясь сознанием своей невольной вины. «Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке умереть...»

отец поэта. Акварель Лермонтова. 1835 год.

Чёрные мысли овладевали его душой. Той же весной 1830 года он пишет стихотворение «Смерть». Оно преисполнено вертеровского настроения, решимости уйти из жизни. «Окончен путь, бил час, пора домой» (домой — на «небесную родину», если по Жуковскому). «Пора. Устал я от земных забот». И это не игра в смерть, это действительно мысли о самоубийстве, настолько тяжело даётся поэту жизнь во всех своих проявлениях. Он буквально изнемогает душой. Он любит земное, любит жизнь с её страстями, и никто, как он думает, не подвержен им так сильно, любит даже мучения, но он устаёт, как пловец среди больших волн. И возникает некий протест, душевный срыв:

Ужели захочу я жить опять,

чтобы душой по-прежнему страдать

и столько же любить? Всесильный Бог,

ты знал: я долее терпеть не мог.

Мысль о смерти постоянно тяготела над ним:

Я предузнал мой жребий, мой конец,

и грусти ранняя на мне печать.

И как я мучусь, знает лишь Творец,

но равнодушный мир не должен знать.

Он не совершил этого греха, но готовность к самоубийству оставила рубец на его душе. Эта мысль встречается в его стихах, в записанных в черновых тетрадях сюжетах для драм, и обе драмы его, носящие автобиографический характер, «Люди и страсти» и «Странный человек» кончаются самоубийством.

Но, как ни странно, грустные, а часто по-настоящему трагические стихи Лермонтова дают душевную силу, какую-то внутреннюю свободу. Ведь многие живут как бы зажмурившись, отгоняя от себя мысли о смерти, распаде тела, муках души. Лермонтов не боится проникать в самые глубины ада. В стихотворении «Чума в Саратове» под впечатлением слухов о холере, которая была тогда в наших краях, Лермонтов рисует страшную картину, представив себе погибшей от чумы девушку, которую он любил, кузину Анюту Столыпину, увидев в этой воображаемой страшной смерти возмездие за умершую любовь, которую они оба не сберегли.

ЧУМА В САРАТОВЕ

Чума явилась в наш предел;

Хоть страхом сердце стеснено,

Из миллиона мертвых тел

Мне будет дорого одно.

Его земле не отдадут,

И крест его не осенит;

И пламень, где его сожгут,

Навек мне сердце охладит.

Никто не прикоснется к ней,

Чтоб облегчить последний миг;

Уста, волшебницы очей,

Не приманят к себе других;

Лобзая их, я б был счастлив,

Когда б в себя яд смерти впил,

Затем что, сладость их испив,

Я деву некогда забыл.

Саратов 19 века. На Волге. Курсеев В.А.

Одинокость

Лермонтов очень любил Пушкина, Шиллера, но больше всего говорил его душе Байрон.

Белинский в то время писал о несуществовании русской литературы, и мрачная байроновская муза нашла отзвук в душе молодого непризнанного ещё поэта. В стихотворении «К...» Лермонтов сделал попытку выяснить степень своей близости к нему:

Не думай, чтоб я был достоин сожаленья,

Хотя теперь слова мои печальны; — нет;

Нет! все мои жестокие мученья—

Одно предчувствие гораздо больших бед.

Я молод; но кипят на сердце звуки,

И Байрона достигнуть я б хотел;

У нас одна душа, одни и те же муки;

О если б одинаков был удел!..

Как он, ищу забвенья и свободы,

Как он, в ребячестве пылал уж я душой,

Любил закат в горах, пенящиеся воды,

И бурь земных, и бурь небесных вой.

Как он, ищу спокойствия напрасно,

Гоним повсюду мыслию одной.

Гляжу назад — прошедшее ужасно;

Гляжу вперед — там нет души родной!

Однако вскоре Лермонтов освобождается от влияния своего кумира, отвечая тем, кто упрекал его в подражании английскому поэту, стихотворением, в котором отстаивал свою индивидуальность:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум немного совершит;

В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых груз лежит.

Кто может, океан угрюмый,

Твои изведать тайны? Кто

Толпе мои расскажет думы?

Я - или бог - или никто!

Однако мятежный дух Байрона — дух гордого одинокого изгнанника — всегда жил в сердце Лермонтова. Он всегда ощущал себя одиноким. В университете держался в стороне от студентов и не примыкал ни к одному кружку. Он даже не познакомился с такими своими товарищами по университету, как Белинский, Герцен, Гончаров. На лекциях поэт не слушал, читал книги, был погружён в себя. И зыбка была грань, отделявшая то, что было в нём от книг, от Байрона, книжного романтизма — от его истинной сути.

Пусть я кого-нибудь люблю:

любовь не красит жизнь мою.

Она, как чумное пятно

на сердце, жжёт, хотя темно.

Враждебной силою гоним,

я тем живу, что смерть другим,

живу, как неба властелин -

в прекрасном мире — но один.

В 16 лет он напишет стихотворение — наверное, не найти в России человека, кто бы ни знал его наизусть - «Белеет парус одинокий...» - раздумье о себе, о своей одинокости, о грустной бесцельности жизни, когда ни в прошлом, ни в будущем нет счастья, как нет и настоящих бурь, способных насытить мятежную душу.

В стихотворении «Одиночество» юный Лермонтов пишет:

Как страшно жизни сей оковы

нам в одиночестве влачить.

Делить веселье — все готовы:

никто не хочет грусть делить.

Он с горечью сознаёт:

Никто не дорожит мной на земле

и сам себе я в тягость, как другим...

Он в отчаянии от этой вселенской глухоты и непонимания: «Но люди не хотят к моей груди прижаться», - оттого, что «души в них волн холодней». Он ищет в земном хоре созвучий свою человеческую рифму.

И как преступник перед казнью

ищу вокруг души родной.

Но он был не создан для этого слияния. Поэт страдал от всякого неловкого прикосновения, от каждой фальшивой ноты в отношениях, и редко допускал кого-либо в святая святых своего я.

Я холоден и горд. И даже злым

толпе кажуся, но ужель она

проникнуть дерзко в сердце мне должна?

Зачем ей знать, что в нём заключено?

Огонь иль сумрак там — ей всё равно.

В минуту отчаяния Лермонтов пишет сам себе эпитафию, которая кончается так:

И в нём душа запас хранила

блаженства, муки и страстей.

Он умер, здесь его могила.

Он не был создан для людей.

Мысль, которая была так чудесно высказана в «Демоне», когда ангел описывает любящую душу:

Творец из лучшего эфира

соткал живые струны их.

Они не созданы для мира,

и мир был создан не для них.

"Как Демон, с гордою душой..."

Считается, что Лермонтов стал известен широкой публике в 1837 году своим стихотворением «На смерть поэта». Но гораздо раньше — с 1829 года, когда он был ещё в юнкерской школе, его поэма «Демон» ходила по рукам в рукописи. Великий князь Михаил Павлович, отличавшийся остроумием, прочтя её, сказал: «Был у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли — духа зла, или Дух зла — Лермонтова?»

Голова Демона. М. Врубель

Поэма во множестве списков разошлась по стране и была воспринята современниками как призыв к свободе, вся читающая Россия знала её наизусть. Лермонтов работал над ней с 1829 по 1841 год (12 лет), она выдержала у него 8 редакций, в ходе которых он углублял характеристики героев, обогащал пейзажные зарисовки, менял стихотворный размер. Автограф последней редакции «Демона» утерян. Первое полное издание «Демона» было осуществлено в Германии в 1856 году, в России лишь в 1860-м (почти 20 лет спустя после его смерти).

«Демону» Лермонтова предшествовал, как известно, «Демон» Пушкина, оказавший сильное влияние на молодого поэта:

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:

Его улыбка, чудный взгляд,

Его язвительные речи

Вливали в душу хладный яд.

Неистощимой клеветою

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел —

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

Это демон сомнения, дух размышления, рефлексии, разрушающий всякую полноту жизни, отравляющий радость бытия. Счастлив был Пушкин — тот злобный гений лишь навещал его в прошлом, но потом перестал и души его не отравил. Пушкин видел в нём врага и не пытался приблизиться к нему, понять его. Демон Лермонтова — иной.

Собранье зол его стихия.

Носясь меж дымных облаков,

он любит бури роковые

и пену рек, и шум дубров.

Иллюстрация Врубеля. Парящий в небе Демон. Если пушкинский Демон «вдохновенье презирал», то лермонтовский Демон — само вдохновенье, бурно летящее в тучах, полное страстей. Его Демон — это безмерная печаль одиночества и жажда любви, не осуществимая в жизни. Рванувшись к добру, он пал ещё глубже, не сумев преодолеть свою сатанинскую гордость. Он не создан для любви, он обречён на вечное одиночество в пустынных горах.

И душа поэта летит вместе с Демоном над снежными вершинами гор, страстно внимая тайному голосу его тоски.

Демон стихотворения Лермонтова — это не Демон поэмы. Это антипод ангела-хранителя поэта. Поэт предчувствует трудную жизнь и собирает все силы. И вот какова, он думает, будет его жизнь:

И гордый демон не отстанет,

пока живу я, от меня,

и ум мой озарять он станет

лучом чудесного огня.

Покажет образ совершенства

и вдруг отнимет навсегда

и, дав предчувствие блаженства,

не даст мне счастья никогда.

Двоюродная сестра поэта Саша Верещагина, когда он прочёл ей это стихотворение, спросила:

- Так Вы согласны со своим Демоном?

- Нельзя не согласиться со своей судьбой, - ответил он.

- Это великая судьба, - подтвердила она. - Но тогда Вам надо быть подальше от людей, как Байрону.

Поэт гнева и гордыни, Лермонтов с юности полюбил чёрный образ Демона, воспев красоту зла, его одушевлённость, мученье, тоску и величие.

Лермонтов первым в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле. Никто никогда не говорил о Боге с такой личной обидой:

Зачем так долго прекословил

надеждам юности моей?

Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:

И пусть меня накажет Тот,

кто изобрёл мои мученья.

Никто никогда не благодарил Бога с такой горькой усмешкой:

Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне

недолго я ещё благодарил.

Лермонтов чувствовал, что Демон, плод его фантазии, обретал какую-то свою, отдельную от него жизнь. Это уже не простой дух зла. Это отвергнутая Богом могучая и одинокая душа, хотя и мечтающая о прощении, как человек о счастье, но, если б оно последовало — может быть, и не принявшая бы его. И не только из гордости, а из любви к своей судьбе, такой, как она есть, из верности своему бытию.

Я не для ангелов и рая

всесильным Богом сотворён,

но для чего живу, страдая,

про это больше знает Он.

Но его Демон — это не Дьявол или, по крайней мере, не только Дьявол.

То не был ада дух ужасный,

порочный мученик, о нет!

Он был похож на вечер ясный,

ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

Почти то же самое говорит Лермонтов о себе самом:

Я к состоянью этому привык,

но ясно выразить его б не мог

ни демонский, ни ангельский язык.

«Какая нежная душа в нём!» - восклицал Белинский о Лермонтове. «Недобою силой веяло от него» - осуждал Тургенев. Так добрый или недобрый? И то, и другое. Ни то, ни другое.

Страшно делалось от невозможности понять самого себя, как будто несколько таинственных душ жили в нём под одной телесной оболочкой.

Меня спасало вдохновенье

от мелочных сует.

Но от своей души спасенья

и в самом счастье нет...

Первая любовь

Лермонтов начал жить, думать и чувствовать слишком рано. В том возрасте, когда детей тешат игры, он уже изведал безнадёжную любовь, чертил в тетрадях женские профили, а в 10 лет его опалило дыхание страсти.

Позже поэт опишет ту свою первую раннюю любовь — 9-летнюю девочку, встреченную на Кавказе у родственников, куда бабушка возила его лечиться на воды: «Кто мне поверит, что я уже знал любовь, имея 10 лет от роду? Белокурые волосы, голубые глаза...никого я так не любил, как в тот раз. И так рано! В 10 лет! О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно, и я готов посмеяться над этой страстью! Но чаще плакать».

По мнению Байрона, поэта, очень близкого Лермонтову, такая страстная детская влюблённость является безошибочным признаком души, предназначенной для изящных искусств. Очевидно, к этому эпизоду детской любви относится стихотворение Лермонтова «Первая любовь», написанное в 16 лет:

О, этот взор в груди моей живёт.

Как совесть, душу он хранит от преступлений.

Он — след единственный младенческих видений.

И деву чудную любил я, как любить

не мог ещё с тех пор, не стану, может быть...

Но в 12 лет он переживёт ещё одну пылкую влюблённость. В стихотворении «К гению» рукою поэта была сделана приписка: «напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил 12-ти лет и поныне люблю».

Это была 12-летняя Анюта Столыпина, двоюродная сестра Лермонтова, с которой он встретился в селе Васильевском, куда ездил с отцом. Чистые серые глаза девочки заставили его забыть о синих. Они гуляли по саду, ели яблоки, падавшие с веток. Он брал с собой нож, чтобы очистить ей яблоко. Они долго шли, держась за руки, а потом садились под яблоню и молчали, глядя друг другу в глаза.

А однажды девочка увидела на стволе яблони свежевырезанные буквы «А» и «М». Потом Аня с матерью уехали в Москву. Мальчик одиноко бродил по саду. Ему больно было видеть места, где ещё вчера бывала она, буквы «А» и «М» на коре дерева. Он прижался лбом к этой яблоне. «Ты — свидетельница моей любви, - шептал он ей. - Ты видела нас счастливых. Живи дольше! Если ты засохнешь — и я умру. Пусть меня похоронят у твоих корней».

А потом им было написано стихотворение «Дереву», в котором он вспомнил «два талисмана», то есть те буквы А и М, вырезанные им на коре яблони.

И деревцо с моей любовью

Погибло, чтобы вновь не цвесть;

Я жизнь его купил бы кровью,

Но как переменить, что есть?

Ужели также вдохновенье

Умрет невозвратимо с ним?

Иль шуму светского волненья

Бороться с сердцем молодым?

Нет, нет, - мой дух бессмертен силой,

Мой гений веки пролетит;

И эти ветви над могилой

Певца-страдальца освятит.

Анна Столыпина. Рисунок Лермонтова на посвящении к драме "Menschen und Leidenschaften".

Когда через год Лермонтов снова увидел Анюту — его постигло жестокое разочарование. Она не только совсем не помнила их любви, говорила о ней с насмешкой, как о каком-нибудь пустяке, но и не сохранила в себе ничего от той прелестной девочки. Черты её изменились. Душа тоже. Он вспоминал о заветном дереве в Кропотове, но всё это больше не связывалось с ней, - это была не та милая девочка, а холодная, насмешливая светская девица. В Петербурге родные подыскали ей выгодную партию.

А. Г. ФИЛОСОФОВА, УРОЖДЕННАЯ СТОЛЫПИНА

Акварель В. Гау, 1843 г.

В «Стансах», которые Лермонтов напишет в тот же день, эта встреча отразилась как одна из самых крупных его жизненных катастроф.

Смеялась надо мною ты,

И я презреньем отвечал -

С тех пор сердечной пустоты

Я уж ничем не заменял.

Ничто не сблизит больше нас,

Ничто мне не отдаст покой...

Хоть в сердце шепчет чудный глас:

Я не могу любить другой.

«Что ж, пусть это живёт во мне одном», - с горечью думал он. Лермонтов пишет стихотворение «Ночь» - явное продолжение «Стансов», посвящённых Столыпиной:

Один я в тишине ночной;

Свеча сгоревшая трещит,

Перо в тетрадке записной

Головку женскую чертит:

Воспоминанье о былом,

Как тень, в кровавой пелене,

Спешит указывать перстом

На то, что было мило мне.

Слова, которые могли

Меня тревожить в те года,

Пылают предо мной в дали,

Хоть мной забыты навсегда.

И там скелеты прошлых лет

Стоят унылою толпой;

Меж ними есть один скелет -

Он обладал моей душой...

А позже он адресует Ане Столыпиной трагедию «Люди и страсти» со стихотворным посвящёнием ей:

Тобою только вдохновенный,

Я строки грустные писал,

Не знал ни славы, ни похвал,

не мысля о толпе презренной.

Одной тобою жил поэт,

Скрываючи в груди мятежной

Страданья многих, многих лет,

Свои мечты, твой образ нежный;

Назло враждующей судьбе

Имел он лишь одно в предмете:

Всю душу посвятить тебе,

И больше никому на свете!..

Его любовь отвергла ты,

Не заплативши за страданье.

Пусть пред тобой сии листы

Листами будут оправданья.

Прочти – он здесь своим пером

Напомнил о мечтах былого.

И если не полюбишь снова,

Ты, может быть, вздохнешь об нем.

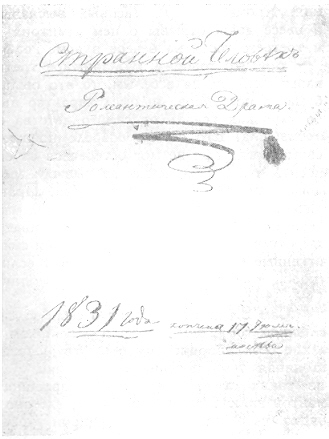

АВТОГРАФ ПОСВЯЩЕНИЯ К ДРАМЕ „MENSCHEN UND LEIDENSCHAFTEN“ ЛЕРМОНТОВА

С ЗАРИСОВКОЙ А. Г. СТОЛЫПИНОЙ НА ПОЛЯХ

Но, хотя Лермонтов и похоронил свою любовь под сухой яблоней, однако оставаться с незанятым сердцем было не в его характере. Он вновь увлёкся, правда, опять ненадолго. Летом 1830 года он напишет:

Никто, никто, никто не усладил

В изгнанье сем тоски мятежной!

Любить? -- три раза я любил,

Любил три раза безнадежно.

ЛЕРМОНТОВ

Акварель М. Дурнова, 1914 г.

"Они любили друг друга..."

Долгие годы биографы не знали имени женщины, скрытого под инициалами Н.Ф.И., которой были адресованы многие стихи поэта. Разыскания Ираклия Андронникова открыли это имя. Это была Наталья Фёдоровна Иванова, по мужу Обрескова.

Они познакомились на балу.

Она не скрывала своего удивления, увидев поэта там, где не рассчитывала увидеть.

- Бежите от себя и от своего «Демона»? От своих милых печалей к этому холодному веселью?

- Нет, не бегу. Но Вы здесь, и это мирит меня с толпой.

- Я — совсем другое! Мне нечего терять. Это моё место. А вот Вас может погубить этот вздорный мир.

Ваша печаль рождает прекрасные стихи, - продолжала она. - Не знаю, родит ли что-нибудь веселье.

Она посмотрела ему в глаза своими близорукими голубыми глазами.

- Вы должны мыслить, желать и жить только сердцем.

Она возвращала его к тишине, к одиночеству, но тем самым приближала его к самому себе. Он почувствовал, что она — единственная, кто понимает его, принимает всерьёз, кто не считает его мальчишкой, как другие.

Я, веруя твоим словам,

глубоко в сердце погрузился,

однако же нашёл я там,

что ум мой не по пустякам

к чему-то тайному стремился,

к тому, чему даны в залог

с толпою звёзд ночные своды,

к тому, что обещал нам Бог

и что б уразуметь я мог

через мышления и годы.

Он любил её тайно. Никто, даже кузины Лермонтова, даже Сашенька Верещагина не догадывались. Они не встречались. Ничего реального не происходило в их отношениях. Но он и в разлуке видит её, слышит её голос.

Позже Лермонтов умными разговорами и светскими манерами очаровал мать и отчима Натальи и был приглашён в дом. Его любовь к ней перестала быть тайной. Натали же, уверившись в его любви, испытывала на нём силу своих чар, доставляя ему по своему произволу то радость, то страдание.

Она то кокетничала с ним, то была подчёркнуто холодна. И тогда он не находил в ней уже того, что в ней любил. И уже сам не понимал, почему его любовь так сильна. И ему делалось всё больнее.

Мать Натальи не скрывала, что ищет для неё жениха. Девушка посмеивалась, говоря, что замуж не собирается. Но под разными предлогами отказывала влюблённому поэту, когда он приглашал её танцевать. И танцевала только с военными, предпочтительно с усами и шпорами.

Он их изображал на своих карикатурах.

Лермонтов тогда был всего лишь студентом. В гневе он адресует возлюбленной оскорбительное стихотворение, которое прочитал в кружке молодёжи на маскараде под одобрительный смех и аплодисменты молодых повес.

Дай бог, чтоб вечно вы не знали,

Что значат толки дураков,

И чтоб вам не было печали

От шпор, мундира и усов;

Дай бог, чтоб вас не огорчали

Соперниц ложные красы,

Чтобы у ног вы увидали

Мундир, и шпоры, и усы!

А после маскарада, наедине с собой, он пишет ей совсем другие слова:

Как я хотел себя уверить,

Что не люблю ее, хотел

Неизмеримое измерить,

Любви безбрежной дать предел.

Мгновенное пренебреженье

Ее могущества опять

Мне доказало, что влеченье

Души нельзя нам побеждать...

Раньше он читал в её глазах — ну, если не любовь, то что-то близкое ей — участие, внимание, живой интерес. Ему казалось, она понимала его, чувствовала его стихи. И вдруг всё изменилось. Обида, безысходность сменялись надеждой: а может быть, она притворяется в своей холодности?

Но если ты ко мне любовь хотела скрыть,

казаться хладною и в тишине любить,

но если ты при мне смеялась надо мною,

тогда как внутренне полна была тоскою...

Он пишет драму «Странный человек» - как объяснение того, чего она, может быть, не понимает, как укор в том, что она обманула, предала человека, который только один и любил её по-настоящему.

Чтобы показать ей, как убивает странного человека всё то, что он любит: родные, друзья, близкая женщина. Арбенин — не Лермонтов, но Лермонтов дал Арбенину многие свои черты, некоторые поступки, свою любовь к Наталье и — свои стихи. А Наталья изображена здесь под именем Наталья Фёдоровны Загорскиной.

Из драмы Лермонтова «Странный человек»: «Во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы моему! Всё, что я люблю, убегает меня... Я похож на чумного!»

Этот вопль души Арбенина принадлежит, конечно, самому Лермонтову.

Каждый вторник поэт посещал Благородное собрание. Здесь он иногда встречал Наталью, но эти встречи уже не приносили радости. Всё, что их некогда сближало — исчезло. Она больше не интересовалась его стихами, а давний, почти случайный и единственный их поцелуй стал казаться ему сном. Он отчаянно отталкивал от себя измучивший его образ с ледяными глазами, ненавидел его и — не мог выбросить из сердца.

Н. Ф. Иванова. Акварель М. А. Кашинцева

Он писал стихи, подобные заклинаниям:

Я не люблю тебя — страстей

И мук умчался прежний сон,

Но образ твой в душе моей

Всё жив, хотя бессилен он,

Другим предавшися мечтам,

Я всё забыть его не мог;

Так храм оставленный — всё храм,

Кумир поверженный — всё бог!

Он всё ещё любит, хотя эта любовь стала похожа на ненависть раба, потерявшего надежду освободиться. И душа его возмущена, она вспоминает о своей гордости, она бунтует:

К ***

Я не унижусь пред тобою;

Ни твой привет, ни твой укор

Не властны над моей душою.

Знай: мы чужие с этих пор.

Ты позабыла: я свободы

Для заблужденья не отдам;

И так пожертвовал я годы

Твоей улыбке и глазам,

И так я слишком долго видел

В тебе надежду юных дней

И целый мир возненавидел,

Чтобы тебя любить сильней.

Как знать, быть может, те мгновенья,

Что протекли у ног твоих,

Я отнимал у вдохновенья!

А чем ты заменила их?

Быть может, мыслию небесной

И силой духа убежден,

Я дал бы миру дар чудесный,

А мне за то - бессмертье он?

Зачем так нежно обещала

Ты заменить его венец,

Зачем ты не была сначала,

Какою стала наконец!

Я горд! - прости! люби другого,

Мечтай любовь найти в другом;

Чего б то ни было земного

Я не соделаюсь рабом.

К чужим горам, под небо юга

Я удалюся, может быть;

Но слишком знаем мы друг друга,

Чтобы друг друга позабыть.

Отныне стану наслаждаться

И в страсти стану клясться всем;

Со всеми буду я смеяться,

А плакать не хочу ни с кем;

Начну обманывать безбожно,

Чтоб не любить, как я любил, -

Иль женщин уважать возможно,

Когда мне ангел изменил?..

Не знав коварную измену,

Тебе я душу отдавал;

Такой души ты знала ль цену?

Ты знала - я тебя не знал!

Лермонтов решает уехать подальше от своей любви, постараться забыть. Он переезжает из Москвы в Петербург. Это было главной причиной его переезда, хотя формально он был связан с учёбой, с переводом в петербургский университет.

Поэт пишет прощальное письмо Наталье, которое так и не отдал ей: «Прости! Мы не встретимся боле...» Но забыть не удаётся.

Порой ему казалось, что это не просто измена девушки и страдания молодого человека, - это некое сцепление сил мироздания, таких, как Бог, природа, звёзды, вечность...

В 1841 году — в последний год своей жизни — Лермонтов сделал перевод стихотворения Гейне из «Книги песен», - оно поразило его совпадением с его чувством, глубоким соответствием с самой большой мукой его жизни — тоской о потере возлюбленной.

Они любили друг друга так долго и нежно,

С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!

Но, как враги, избегали признанья и встречи,

И были пусты и хладны их краткие речи.

Написав эти строки, Лермонтов тут же перечеркнул их, словно испугавшись обжигающей явственности этого откровения, как при блеске молнии показавшего всю его жизнь — до конца.

Sie liebten sich beide, doch keiner

Wollt'es dem andern gestehn.

Heine *

Они любили друг друга так долго и нежно,

С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!

Но, как враги, избегали признанья и встречи,

И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье

И милый образ во сне лишь порою видали.

И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...

Но в мире новом друг друга они не узнали.

_________________________

* Они любили друг друга, но ни один

не желал признаться в этом другому.

Гейне (нем.)

Роковая ошибка

Лермонтов рассчитывал поступить в Петербургский университет на 2 курс и, проучась два года, выйти наконец на свободу и начать жизнь литератора. Однако так как он не сдавал экзаменов в Москве за 1 курс, ему предложили в Петербурге начать всё снова. К тому же срок обучения в университете увеличивался ещё на год. Получалось, что учиться ему надо было не два, а четыре года. Его планы рушились.

И тогда родственник Алексей Столыпин подсказал поступить в школу юнкеров, которую сам окончил.

- Два года — и ты офицер гвардейского полка! А не захочешь служить — подашь в отставку.

И Лермонтов согласился. Это был один из тех ложных и роковых шагов, о котором он потом сожалел. Останься он в университете — несомненно, сблизился бы с тем кругом студенческой молодёжи, из которой впоследствии вышли главные деятели 40-х годов. И жизнь, глядишь, пошла бы по другому сценарию, может быть, более счастливому.

Школа юнкеров — это был в некотором роде военный Лицей.

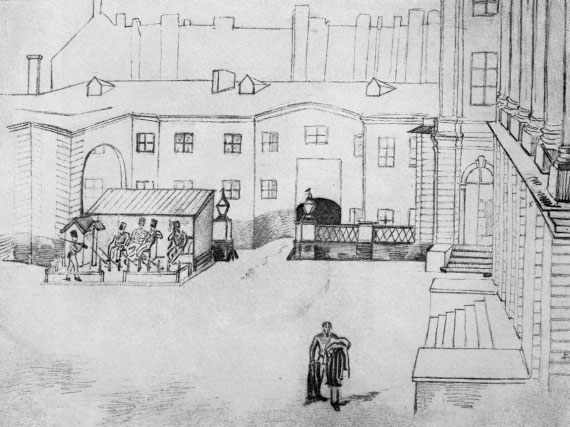

школа юнкеров. Рис. Лермонтова

внутренний двор Юнкерской школы

учебная езда в Манеже. Рисунок Лермонтова

По его окончании Лермонтов получил назначение в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском селе.

Царское Село, где был расквартирован лейб-гвардии Гусарский полк, в который Лермонтов был выпущен по окончании Юнкерской школы в 1834 г.

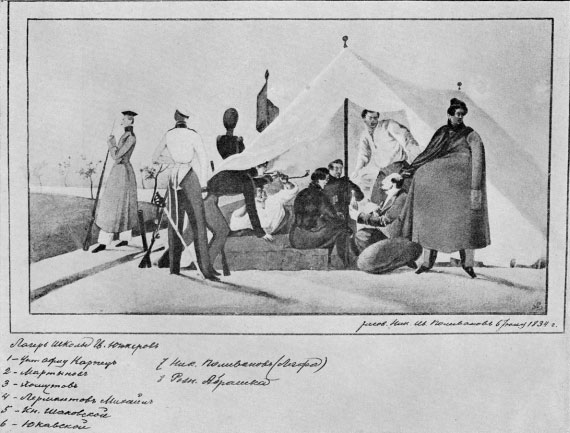

летний лагерь Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Акварель Николая Поливанова, друга и однокашника Лермонтова

Служба в полку, гусарский разгул, картёжная игра, наезды в столицу, посещение «большого света»...

Самозванная Лаура

Из воспоминаний, посвящённых юношеским годам поэта, наибольший интерес представляют записки Екатерины Хвостовой, урождённой Сушковой, с которой Лермонтов в то время часто общался.

Правда, позже были высказывания в печати родной сестры Сушковой и двоюродной её сестры графини Растопчиной, скептически относившихся к интерпретации тех событий своей родственницей, желавшей прослыть Лаурой русского поэта. Она считала себя вдохновительницей лучших произведений Лермонтова, что часто не соответствовало действительности.

Так, например, Сушкова писала в своих записках, что стихотворение «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...») было адресовано ей и написано Лермонтовым, когда он делал вид, что вызовет на дуэль жениха её, своего друга Александра Лопухина, то есть в 1835 году, тогда как на самом деле оно было написано в 1841-м. И о многих других стихах поэта, написанных другим лицам, Сушкова говорила как о посвящённых ей. Этакая самозванная Лаура.

Но понять её как женщину можно. Наверное, трудно, имея в активе стихи гениального поэта, посвящённые себе, не попытаться преувеличить своё значение в его жизни.

Екатерине Сушковой было 17 лет, когда она впервые увидела Лермонтова — Мишеля, как тогда его звали родственники. Она была красивая, избалованная мужским вниманием, модно одетая черноглазая барышня.

Е. Сушкова. Миниатюра неизвестного художника.

А Мишелю было всего 15, и Екатерина не принимала его всерьёз, считала мальчишкой. Однажды он услышал её фразу, сказанную о нём кому-то: «Как жаль, что он ещё не юноша!»

«Ещё не юноша! - в ярости повторял он обидные слова. - Дура! Видела бы ты мою душу!»

юный Лермонтов. Художник Ю. Врублевский

«Ну и что ж, что 15 лет, - размышлял он наедине с собой. - Но разве мои 15 лет такие же, как у других?»

Взгляните на мое чело,

Всмотритесь в очи, в бледный цвет;

Лицо мое вам не могло

Сказать, что мне пятнадцать лет.

И скоро старость приведет

Меня к могиле -- я взгляну

На жизнь - на весь ничтожный плод -

И о прошедшем вспомяну...

Сушкова с кузиной Сашенькой Верещагиной подсмеивались над юным поэтом, дразнили, подтрунивали.

Из записок Е. Сушковой:

«У Сашеньки встречала я в это время её двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой... Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение свои шляпу, зонтик, перчатки. Но Мишель перчатки частенько терял, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности».

Сушкова держала себя с ним довольно высокомерно и заносчиво, она имела привычку смотреть вверх, и Лермонтов смеялся над этим и часто повторял, что стоит быть у её ног, чтобы никогда не быть ею замеченным. И даже написал об этом стихотворение:

Вверху одна

горит звезда,

Мой ум она

манит всегда,

Мои мечты

она влечет

и с высоты

меня зовет.

Таков же был

тот нежный взор,

что я любил

судьбе в укор;

мук никогда

он зреть не мог,

как та звезда,

он был далек;

Усталых вежд

я не смыкал,

я без надежд

к нему взирал.

В Сушкову, конечно, немудрено было влюбиться, но Лермонтов не был в неё влюблён, хотя сама Екатерина была убеждена в том, что он погибает от любви к ней. Пустая красота сама по себе мало что для него значила.

Вблизи тебя до этих пор

Я не слыхал в груди огня.

Встречал ли твой прелестный взор -

Не билось сердце у меня.

И что ж? - разлуки первый звук

Меня заставил трепетать;

Нет, нет, он не предвестник мук;

Я не люблю - зачем скрывать!..

Однако же хоть день, хоть час

Еще желал бы здесь пробыть;

Чтоб блеском этих чудных глаз

Души тревоги усмирить.

Он показал эти стихи Саше Верещагиной, и та ужаснулась его непочтительности: «Я не люблю! Разве можно красавицам говорить такие ужасные слова! Я бы рассердилась».

Нищий

Как-то они отправились в Лавру и там возле монастыря на паперти увидели слепого нищего.

Он дряхлой дрожащей рукой поднёс им свою деревянную чашечку, куда они накидали ему мелких денег. Услышав звук монет, бедняк крестился, благодарил молодых господ, приговаривая: «Пошли вам Бог счастья, молодые господа, а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь, молодые люди пошли обедать. Сушкова увидела, как Лермонтов тут же за столом что-то быстро набрасывал на листке бумаги.

- О чём же можно написать вот так сходу - думала она, - кроме мадригала или эпиграммы? Судя по серьёзности — первое...

И самонадеянно решила, что это, конечно же, ей. Но стихи были написаны не для неё. И даже не для Натальи Ивановой. Вообще не для кого. Она взяла листок из рук Лермонтова и прочла:

Нищий

У врат обители святой

Стоял, просящий подаянья,

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

«Я к Вам пишу...»

Загадка аббревиатуры Н.Ф.И. заслонила на некоторое время внимание исследователей к другому, самому сильному чувству Лермонтова — ибо, бесспорно, что самый глубокий след в жизни и творчестве поэта оставила Варвара Александровна Бахметева, урождённая Лопухина.

портрет Варвары Лопухиной. Акварель Лермонтова.

Когда-то Лермонтов знал Вареньку ещё девочкой. Она была младшей сестрой его друга А. Лопухина, двоюродной сестрой Саши Верещагиной и Аркадия Столыпина.

Она была не так красива, как Н.И., но во всём её облике, который хотелось бы назвать ангельским, было столько таинственной прелести, что её нельзя было не заметить в толпе. В ней не было кокетства, но была удивительная природная грация, мягкость движений... Шелковистые волосы, тонкие черты, задумчивые чёрные глаза, родинка над губою...

Лермонтов смотрел на неё, не в силах оторвать глаз. И в нём, словно от какого-то кошмарного сна, пробуждалась душа... Это было радостно, как если бы увидеть, проснувшись после грозовой ночи, голубое небо. Он даже сам не понимал, что в ней так пленяет его.

Она не гордой красотою

Прельщает юношей живых,

Она не водит за собою

Толпу вздыхателей немых.

И стан ее не стан богини,

И грудь волною не встает,

И в ней никто своей святыни,

Припав к земле, не признает;

Однако все ее движенья,

Улыбки, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья,

Так полны чудной простоты.

Но голос душу проникает

Как вспоминанье лучших дней,

И сердце любит и страдает,

Почти стыдясь любви своей.

Чувство к Вареньке было безотчётно, но истинно и сильно, и он сохранил его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения. Лопухиной посвящено множество стихотворений Лермонтова, поэма «Демон», послание «Валерик».

В этом стихотворении-послании описывалось сражение, в котором принимал участие поэт во время похода в Чечню в июле 1840 года.

эпизод сражения при Валерике. Рис. Лермонтова, раскрашенный Г. Гагариным

По мнению критики, это стихотворение впервые выразило особый взгляд на войну, так углублённый позже Л. Толстым (а из его «Бородина» выросла «Война и мир» - вот какие семена бросал в почву Лермонтов!). И это стихотворение явилось в виде послания к Вареньке Лопухиной.

автограф стихотворения «Валерик»

Я к вам пишу случайно, — право,

Не знаю как и для чего.

Я потерял уж это право.

И что скажу вам? — ничего!

Что помню вас? — но, боже правый,

Вы это знаете давно;

И вам, конечно, всё равно.

И знать вам также нету нужды,

Где я? что я? в какой глуши?

Душою мы друг другу чужды,

Да вряд ли есть родство души.

Страницы прошлого читая,

Их по порядку разбирая

Теперь остынувшим умом,

Разуверяюсь я во всем.

Смешно же сердцем лицемерить

Перед собою столько лет;

Добро б еще морочить свет!

Да и притом, что пользы верить

Тому, чего уж больше нет?..

Безумно ждать любви заочной?

В наш век все чувства лишь на срок,

Но я вас помню — да и точно,

Я вас никак забыть не мог!

Во-первых, потому, что много

И долго, долго вас любил,

Потом страданьем и тревогой

За дни блаженства заплатил,

Потом в раскаянье бесплодном

Влачил я цепь тяжелых лет

И размышлением холодным

Убил последний жизни цвет.

С людьми сближаясь осторожно,

Забыл я шум младых проказ,

Любовь, поэзию, — но Вас

Забыть мне было невозможно.

У маменьки Вареньки была одна забота — выдать дочь замуж, не прозевать жениха. А Лермонтов, конечно же, был не жених. Мальчик. Лопухина была его ровесницей, но она уже считалась невестой, в то время как «Мишель» ещё считался ребёнком.

Он и сам понимал тщетность своих надежд. Сопоставлял себя с нею и находил себя гадким, некрасивым, сутулым.

В неоконченной юношеской повести «Вадим» в Вадиме — уродливом горбуне — он изобразил себя, как бы утрируя свои физические недостатки, а в прекрасной Ольге - Вареньку.

Образ этой девушки, а потом — замужней женщины, являлся во многих произведениях поэта, он раздваивался в образах княжны Мэри и особенно Веры в «Герое нашего времени», в «Княгине Лиговской»...

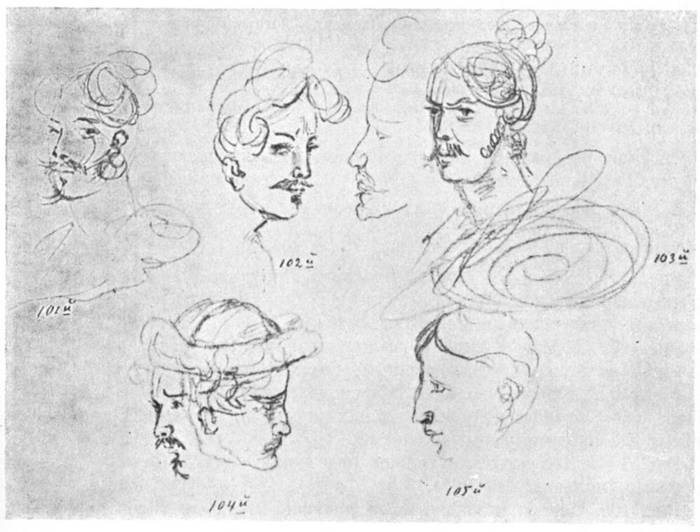

Однако Лермонтов относился к Вареньке с такой деликатностью чувства, что нигде не упоминал её имени в черновых тетрадях. Много раз набрасывал её профиль, но тут же пририсовывал ей усы и превращал в мужчину.

наброски карандашом мужских голов и два портрета Лопухиной

Он тщательно скрывал от всех своё чувство.

Я не хочу, чтоб свет узнал

Мою таинственную повесть;

Как я любил, за что страдал,

Тому судья лишь бог да совесть!..

Им сердце в чувствах даст отчет;

У них попросит сожаленья;

И пусть меня накажет Тот,

Кто изобрел мои мученья;

Укор невежд, укор людей

Души высокой не печалит;

Пускай шумит волна морей,

Утес гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,

Он двух стихий жилец угрюмый,

И кроме бури да громов

Он никому не вверит думы...

Я издали смотрел, почти желая,

Чтоб для других очей твой блеск исчез;

Ты для меня была как счастье рая

Для демона, изгнанника небес...

Лермонтов посвящает Лопухиной благословляющие, любовно-молитвенные стихи, так и названные - «Молитва», в котором поэт обращается к образу Богородицы, Матери Божией, заступницы. Этот лирический шедевр многим принёс отраду и утешение в жизни, его заучивали и твердили, как молитву.

Я, матерь Божия, ныне с молитвою

Пред твоим образом, ярким сиянием,

Не о спасении, не перед битвою,

Не с благодарностью, иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,

За душу странника в свете безродного;

Но я вручить хочу деву невинную

Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;

Дай ей сопутников, полных внимания,

Молодость светлую, старость покойную,

Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному

В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,

Ты восприять пошли к ложу печальному

Лучшего ангела душу прекрасную.

Эти строки выписала себе императрица Александра Фёдоровна. У неё были постоянные споры с Николаем I-м по поводу литературного значения Лермонтова, в котором она была на стороне поэта. В это время у неё умер отец — прусский король Фридрих-Вильгельм III, и «Молитва» была близка её душевному состоянию.

императрица Александра Фёдоровна

По её указанию в феврале 1841 года к этим стихам была написана музыка придворным композитором Феофилактом Толстым.

Послушайте этот романс в исполнении Олега Погудина:

В. Лопухиной адресована и поэма «Демон», которая, особенно в первых вариантах, вся проникнута изображением душевных бурь поэта и его любви к чудной девушке, в которой он видел для себя оплот против мрачных дум и настроений.

М. Врубель. Демон и Тамара.

В себе Лермонтов видел мрачного Демона, а в Вареньке-Тамаре — ясное, безгрешное существо, которое одно может вернуть его к небесам.

«Опять, опять она — и все она!»

Вскоре случилось то, чего так боялся Лермонтов — родные выдали Вареньку за богатого пожилого человека — Бахметева. Лермонтов не мог простить ей измены.

Как она могла предпочесть ему такую посредственность?

Он пытался рассердиться, подумать о ней с презрением — и не мог. «Бахметев богат и стар. Ей захотелось свободы, нарядов и блестящей жизни, она — как все», - пытался настроить он себя против неё. И — ничего не получалось из этого. Он вспоминал её грустное лицо. Такое милое, тихое, единственное...

Однажды они встретились у Столыпиных. Лермонтову было странно и страшно видеть его Вареньку с 37-летним супругом, уже успевшим обзавестись лысиной и брюшком — тот был самоуверен, благодушен и, как видно, не догадывался, ничего не знал об их прежней любви.

Лермонтов много говорил в этот вечер, делал намёки, понятные ей одной. Он чувствовал, что она его ещё любит...

Невыносимое страдание охватило его душу. Он ведь видел, понял, что ничего более чуждого для неё, чем этот Бахметев, нет, но понял и другое, - что она не унизится до бабьих измен, тайных страстей, и, хотя душа её стремится нему — им никогда не бывать вместе.

Твоей любви нельзя не верить,

а взор не скроет ничего.

Ты не способна лицемерить.

Ты слишком ангел для того.

За ней вставал лёгкой тенью образ Татьяны из «Евгения Онегина» - замужней и столь прекрасной и недосягаемой.

Но в час ночной, когда воспоминанье

Приводит к нам минувшего скелет,

И оживляет прежние страданья,

И топит в них всё счастье прежних лет,

Тогда, тогда порою нахожу я

В душе, как бога в храмине пустой,

Тот милый взор, с улыбкою святой;

И мнится, я храним ее рукой,

И жду, безумец! ласки, поцелуя...

Бледнеют грезы мрачные мои,

Всё исчезает, кроме дум любви;

Но с ней, хоть образ узнаю прекрасный,

Сравнить мечту стараюсь я напрасно;

Заснул? — передо мной во время сна

Опять, опять она — и все она!

М. Лермонтов. Рис. Л. Пастернака. 1831.

Позже в «Купце Калашникове» отразилась эта его безнадёжная любовь к Вареньке, в кулачном поединке Кирибеевича с законным мужем Степаном Калашниковым.

В драме «Два брата» поэт выводит Вареньку в героине Вере, жене князя Лиговского. Желая уязвить бывшую возлюбленную, Лермонтов выводит там её вышешей за князя ради богатства. К Бахметеву Лермонтов упорно питал неприязненное чувство, язвил и насмехался над ним, выставляя в своих произведениях в жалкой неприглядной роли. В «Княжне Мэри» он рисует его в лице мужа Веры, придурковатого хромого старичка.

- Как, неужели этот господин, который шёл за княгиней так смиренно — ея муж? Если б я их встретила на улице, то приняла бы за лакея. Я думаю, что она делает из него всё, что хочет, по крайней мере, всё, что можно из него сделать.

- Однако она счастлива...

- Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

Характер Вареньки как бы раздвоен в повести и представлен в двух типах: в Мэри, каким он мог казаться в юные годы, и в Вере, каким сложился потом, любящим и убитым существом, прикованным к чужому ей по уму и развитию человеку.

иллюстрация В. Серова к "Герою нашего времени"

Оскорблённому Бахметеву казалось, что все, читавшие «Героя нашего времени», узнавали его и его жену. К довершению сходства у Веры в романе характерная примета: родинка на щеке, как у Вареньки.

Бахметев решительно запретил ей иметь с поэтом какие-либо отношения. Он заставил её уничтожить все письма Лермонтова и всё, что он когда-либо ей дарил и посвящал. Тогда Лопухина передала дорогие ей рукописи и рисунки поэта кузине Саше Верещагиной.

В. Лопухина. Рис. Лермонтова

Таким образом в семье последней многое сохранилось, в том числе два портрета Варвары Лопухиной. Один из них, где Варенька изображена в образе испанской монахини.

А также автопортрет Лермонтова, нарисованный им акварелью в зеркало.

Перед отъездом на Кавказ Лермонтов решит поехать к Варе и подарить ей этот портрет. Что с того, что Бахметев — ревнивец и не потерпит этот портрет у себя в доме, главное — дать ей в руки. Она посмотрит и запомнит. И портрет этот, даже если Бахметев его сожжёт или растопчет, всегда будет с ней.

И он поехал, и так и сделал. Она посмотрела на портрет, побледнела и положила его в уголок дивана. Муж нахмурился и быстро вышел из комнаты. Лермонтов и Варенька смотрели в глаза друг другу. «Я не хочу без тебя жить», - говорили её глаза. «И я без тебя», - читала она в его помрачённом тоской взоре.

Они прощались. И оба чувствовали, что навсегда.

В 1841 году Лермонтов пишет стихотворение «Оправдание», адресованное Вареньке. Это скорее моленье о прощении. Как бы предчувствуя возможность близкой смерти, поэт видит и горькую участь, которая может постичь предмет его любви.

Когда пред общим приговором

Ты смолкнешь, голову склоня,

И будет для тебя позором

Любовь безгрешная твоя, —

Того, кто страстью и пороком

Затмил твои младые дни,

Молю: язвительным упреком

Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой

Скажи, что судит нас иной,

И что прощать святое право

Страданьем куплено тобой.

Лопухина пережила Лермонтова на 10 лет. Томилась долго и тихо скончалась в 1851 году (в 37 лет).