-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

5 трюков, которые сделают запеченную птицу неприлично вкусной... |

Шефы натирают курицу… 5 трюков, которые сделают запеченную птицу неприлично вкусной.

Приготовленная целиком курица — сытное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Таким угощением можно накормить целую ораву гостей, а если птица еще и запечена изумительно, то от комплиментов хозяйке придется буквально отбиваться.

Но чтобы и внешний вид тушки, и вкус получились отменными, необходимо знать некоторые секреты приготовления.

У каждого шефа есть свой проверенный временем набор трав и специй, способных наилучшим образом раскрыть вкус курицы. Мы собрали лучшие из таких приправ. Скорее записывай!

Приправа для курицы.

1. Травы, вино и мандарин

Автор множества упоительных книг на кулинарную тематику Евгения Бон предпочитает готовить курицу по средиземноморскому рецепту, используя травы, мандарины, вино и мёд. Виртуозная шеф-повар кладет целую птицу на решетку, а внутрь рекомендует уложить несколько зубчиков чеснока, пару ароматных веточек розмарина и два разрезанных пополам мандарина.

Сверху щедро поливает курицу ароматной смесью из оливкового масла, белого вина, мандаринового сока и мёда. Установив под решеткой противень, Евгения Бон запекает аппетитную курицу 20 минут при 220 °C. Затем оборачивает птицу фольгой и выпекает еще 40 минут, понизив температуру в духовке до 170 °C.

2. Горчица

А вот повар Жак Пепин владеет собственным секретом, как добиться самой ароматной корочки. А мы-то знаем, что корочка — самое м-м-м… Именитый повар в своем рецепте приготовления курицы рекомендует использовать белое вино, оливковое масло и горчицу. А чтобы мясо было пикантным, добавить немного соевого соуса и прованских трав.

Сделай надрез на спине тушки, удали позвоночник и изрядно сплюсни курицу. Смешай 4 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. белого вина, 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. соуса табаско, 1 ч. л. сухих прованских трав и 0,5 ч. л. соли.

Ароматной смесью намажь тушку, а затем обжарь 5 минут на сковороде спинкой вверх. Помести сковороду в духовку и запекай курицу до готовности при 180 °C. Получается просто изумительно!

3. Копченая паприка

По мнению Марио Батали, известного американского повара и ресторатора, лучшая птица — это птица «с дымком». Ну а если зажарить курицу на гриле возможности нет, то добиться дымного эффекта можно при помощи смеси копченой паприки, тмина и шалфея.

Кулинарный гуру готовит ароматную смесь из 1 ст. л. паприки, 2 ч. л. шалфея, 1 ч. л. молотого тмина, 2 ч. л. соли крупного помола и 2 ч. л. молотого черного перца, добавляет столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и немного оливкового масла. Этой чудесной смесью шеф щедро натирает курицу, а затем запекает ее при 180 °C до готовности.

4. Лимон и травы

А вот Шелли Линдгрен, сомелье и настоящий знаток, что с чем и когда сочетать, убеждена: «Курица не нуждается в особых специях и маринадах!» Чтобы приготовить божественное мясо, его вкус нужно лишь слегка оттенить.

Для этого автор рецепта рекомендует начинить тушку несколькими разрезанными зубчиками чеснока, двумя половинками лимона и несколькими веточками розмарина, базилика и орегано. Снаружи же курицу нужно лишь посолить, поперчить и смазать оливковым маслом. В духовку на 40 минут — невероятная вкуснятина к праздничному столу готова!

5. Ароматное сливочное масло

Флойд Кардоз, лучший шеф-повар Нью-Йорка, для приготовления курицы использует секретный ингредиент — сливочное масло, смешанное с ароматными добавками. Мясо получается очень пряное, с истинным индийским колоритом.

В кухонном комбайне перебей зелень кинзы и мяты, зубчик чеснока, ломтик свежего корня имбиря, немного перца чили и сок лайма. Добавь к смеси размягченное сливочное масло, щепотку молотого перца и гвоздики, а также соль. Ароматным маслом натри курицу внутри и снаружи, затем отправь в холодильник на 4 часа. Когда мясо пропитается, запекай до готовности при 220 °C.

Теперь ты точно знаешь, как вкусно запечь курицу к праздничному столу! Это незамысловатое блюдо, с которым можно экспериментировать без устали. Смело сочетая и чередуя различные специи для курицы, ты получишь совершенно новый неповторимый вкус!

А вдруг у тебя есть свой фирменный рецепт, как приготовить птицу целиком и не испортить блюдо? Непременно расскажи нам в комментариях, а эти полезные рецепты не забудь сохранить себе, ведь новогоднее застолье на носу...

|

|

Процитировано 1 раз

Запрещённое искусство: 6 картин, которые в разное время становились жертвами цензуры... |

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин, 1885

Идея написания исторической картины зародилась у художника в 1881 году под впечатлением от двух событий: убийства Александра II и прослушанной музыки Римского-Корсакова «Месть». Ещё через два года художник увидел корриду в Испании и был совершенно обескуражен видом крови.

Тогда и была начата непосредственная работа над самой картиной, которая была закончена через 4 года. Картина была по достоинству оценена критиками и художниками, а вот у царя Александра III, напротив, вызвала такое недовольство, что он тут же запретил её кому-либо показывать. В течение трёх месяцев художник Алексей Боголюбов добивался снятия запрета. В конце концов, произведение Ильи Репина допустили к выставкам.

«Корабль помощи» и «Раздача продовольствия», Иван Айвазовский, 1892

Две картины Ивана Айвазовского не слишком стремятся показывать и сегодня, не пользовались благосклонностью правителей они и в царской России. Во время голода 1892-1893 годов в Поволжье и на Юге России помощь простым людям пытались оказывать такие же простые американцы.

Они собрали продовольствие и на пяти судах отправили его в Россию. Нельзя сказать, что руководство страны приветствовало сбор помощи для России, однако запретить своим гражданам совершать добрые поступки они точно не могли. Именно это событие легло в основу сюжета двух картин известного мариниста, которые и были запрещены в России. Особенное недовольство императора вызывала «Раздача продовольствия», где крестьянин на телеге с продуктами размахивает американским флагом. В результате Айвазовский подарил их вашингтонской галерее.

«Что есть истина?», Николай Ге, 1890

Картина Николая Ге, изображающая Понтия Пилата и Иисуса Христа, вызвала возмущение и запрет к показу со стороны Священного Синода. Всё дело в игре света и стереотипах мышления. Вопреки традиции, в лучах солнечного света художник изобразил не Иисуса, а Понтия Пилата. При этом Иисус выглядит очень измученным и маленьким по сравнению с Пилатом. Некоторые коллеги Николая Ге восприняли картину критически. Меценат Третьяков поначалу отказался приобретать её для своей галереи, однако позже изменил своё решение под влиянием Льва Толстого.

«Погром», Василий Сильверстов, 1934

Множество картин украинских художников, в том числе и полотно Василия Сильвестрова «Погром», в первой половине ХХ века попало не просто под запрет, а могло быть уничтожено. Вплоть до 1937 года картины собирались лишь для того, чтобы их просто сжечь. И здесь уже речь не шла о мастерстве художника или спорности сюжета. Основной проблемой становилась сама личность художника. Многие авторы были репрессированы, одни отправились в лагеря, другие были расстреляны.

«Мистерия XX века», Илья Глазунов

Предполагалось, что полотно кисти Ильи Глазунова станет главным экспонатом выставки Союза художников. Однако вместо торжественного открытия выставки разразился самый настоящий скандал. Комиссия, представлявшая собой ни что иное, как орган цензуры, потребовала немедленно убрать картину с выставки.

Однако художник пошёл на принцип и категорически отказался выполнять указания цензоров. К счастью, его авторитет у то время был уже настолько высок, что Глазунова не сослали в лагеря, а лишь велели ехать в отдалённые уголки Советского Союза и рисовать портреты передовиков производства, строителей БАМа, рабочих и колхозников. Несмотря на то, что картину запретили, самому художнику даже не отказали в зарубежных командировках. Именно этим воспользовался Илья Глазунов и вывез картину в Германию.

Цензура существует во всем мире и под её гнет часто попадают книги, театральные постановки и фильмы. В советское время литература, как и многие другие сферы культуры, находилась под тотальным контролем со стороны партийного руководства. и прочесть их можно было лишь в Самиздате или достав экземпляр, купленный за границей и тайком привезенный в Страну Советов...

|

|

Медведица переплывала озеро с медвежатами... |

На полпути она устала и вернулась, а малыши начали тонуть, как вдруг...

До трагедии чуть не дошло дело на берегах карельского озера Вышозеро.

Обычная рыбалка не предвещала ничего выдающегося, как вдруг рыбакам пришлось принимать быстрые решения. Ведь им доверили свою жизнь… медведи!

Медведица и двое медвежат переплывали озеро. Но на полпути мать поняла, что переоценила свои силы, и повернула назад. Но детеныши продолжали плыть еще некоторое время, а затем стали тонуть. Рыбацкая лодка оказалась неподалеку, и медвежата поняли, что это их единственное спасение!

Они цеплялись за лодку лапами и зубами, как только могли, а глаза молили о помощи. Конечно, рыбаки опасались диких животных, но видели, что медведи хотят только спастись, а не причинить им вред.

Руслан Луканин, один из рыбаков, рассказывает:

«Они плыли со своей матерью, и вдруг мы увидели, что она устала и поплыла назад. А детеныши стали тонуть. Мы с трудом вытащили их и отвезли на остров, к которому направлялась их мать.Используете AdBlock?Реклама на сайте помогает развивать егоПожалуйста, внесите мой сайт в вайтлист вашего AdBlock плагина

Конечно, было страшно, конечно, это опасное действие. Но они – живые существа, мы не смогли их бросить, не смогли сделать вид, что не видим их».

Медвежата какое-то время цеплялись за лодку самостоятельно, пока рыбаки оценивали ситуацию. Одного из медвежат удалось затянуть в лодку при помощи сети, а второй держался за сеть в воде, пока мужчины направляли лодку к суше.

Все это время они разговаривали с медведями и подбадривали их, как детей. Возможно, это тоже помогло мишкам собрать все свои силы – они чувствовали и видели, что люди помогают им и желают добра.

Рыбаки отвезли медвежат на один из островов – туда, как они видели, уплыла их мать. Они очень надеялись, что медведице скоро удастся найти своих малышей и помочь им оправиться от испытания.

«Они страшно обессилили и даже не могли ходить самостоятельно. Надеемся, мать найдет их и поможет прийти в себя», – говорят спасатели медведей.

Будьте здоровы, мишки, вам повезло, что рядом оказались настоящие и смелые мужчины!

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Беспамятство – дорога в ад... |

«Ой, а мы и не знали, что Карбышев — реальный человек!» — сетуют девочки из comedy woman в ответ на возмущение их шуткой.

Да понятное дело, что сегодня уважения заслуживают лишь герои комиксов от Marvel. А смерть Сталина и реальные герои, которые положили жизнь в борьбе с фашизмом — это повод для смеха и чёрных комедий.

Ещё немного засилия Гозманов, Амнюэлей и Понасенковых в инфопространстве — и мы вообще перестанем помнить подвиг народа в войнах против потенциальных захватчиков и начнём с утроенной силой сокрушаться по не выпитому баварскому.

Над Зоей Космодемьянской уже глумятся. «Молодую Гвардию» уже нивелируют. Подвиг народов СССР, остановивших «коричневую чуму» давно пытаются обесценить и записать в актив «кровавым» Жукову и Сталину, над смертью которого предлагается поржать.

Что дальше? Кого ещё запишем в легенды и мифы СССР и над кем ещё посмеёмся, прикрываясь плохим образовательным уровнем?

Что ещё из трагической истории России не опошлено и не доведено до уровня «поржать»?

Давайте тогда уже и 9 мая не отмечать, по образу и подобию Европы, накануне склонив голову в раскаянии и примирении. Давайте, как шумеры, героизируем предательство и коллаборационизм, как пример «героической» борьбы за прекрасную Россию будущего.

Давайте напишем, что 1941-1945 были годами позорной попытки не допустить европейские ценности на территорию СССР, за которую заплачено 27 миллионами жизней.

Давайте! Не останавливайтесь! Поржите над каждой братской могилой и миллионами вдов и сирот, которые потом поднимали страну из разрухи!

Танцуйте переможный гопак у каждого Вечного огня, жаря там яичницу!

Изощряйтесь в остроумии, комментируя «Бессмертный полк» и парад на Красной площади!

Больше ада и демонстрации собственного беспамятства и неуважения к тем, благодаря кому вы существуете!

Не останавливайтесь! Ведь это всего лишь дань трендам, которые и обеспечивают вам ваше благосостояние.

Будьте в тренде! Хохочите над величайшей трагедией XX века.

Но потом, когда фашиствующие молодчики где-нибудь в цеевропе изобьют вас за русский язык или тупо не пустят в свою страну из-за гражданства — не спрашивайте «а нас за шо?»

Юлия Витязева

|

|

Больше, чем нефть: почему США на самом деле торопятся с Венесуэлой... |

Что замалчивает мировая пресса...

Мир современного человека состоит из доносимой до него информации. Обыватель, не выходя за порог может оказаться практически, где угодно, но в этом случае обязан согласится с тем, что будет смотреть на мир чужими глазами. Глазами западных СМИ, прессы и преимущественно англосаксонских пропагандистских институтов.

Николас Мадуро – действующий президент Венесуэлы с 2013 года выдал около 1 500 000 бесплатных домов, однако западные СМИ упорно обвиняют его в том, что он «выбрасывает людей на улицы». Каракас из города фавел превратился в мирный и спокойный мегаполис, но это не мешает американо-британским СМИ клеймить «режим» в попустительстве преступности. Товары, завозимые в страну из США, продаются в Венесуэле в десятки раз дешевле, а разницу в ценах покрывают государственные субсидии. Три четверти бюджета страны направлено на вложения в социальную сферу, но пресса Запада продолжает утверждать, что это Мадуро изымает доходы у населения. Продукты сельского хозяйства всегда покупались страной в обмен на черное золото и приобретались преимущественно в США. Введя эмбарго, санкции и экономическую блокаду Вашингтон одновременно отказался продавать и еду, однако пресса все-равно винит во всем официальный Каракас. Типичным образом англосаксонская пропаганда выступает рупором революционной вражды, однако не ясно чем объясняется такая спешка?

Венесуэльское общество с недавних пор расколото надвое. В 2016 году неолиберальная оппозиция выиграла выборы в законодательные органы страны. Цены на нефть из-за холодной войны США и России резко снизились, а Белый дом подписал указ, в котором говорилось о «чрезвычайной угрозе» со стороны Венесуэлы. К середине года к проблемам прибавилась ошеломляющая засуха, при том, что 70% электроэнергии в стране генерировалось крупными гидроэлектростанциями.

Каракас

Сразу же вслед за этим оппозицию Венесуэлы пригласили в США и началось усугубление ситуации. Резко усиленная Западом атмосфера дезинформации привела к тому, что поставила в замешательство даже друзей республики, а революционеры расхрабрились до того, что дали Мадуро ровно 6 месяцев. Оппозицией начал проводится саботаж, электрические обрывы, перебои с питьевой водой, а субсидии на продовольствие стали использоваться для создания черного рынка. Людей призывали продавать субсидируемые продукты спекулянтам, заполонившим страну, а те в свою очередь начали массово сбывать их на экспорт. Иными словами, Венесуэла целенаправленно и рукотворно обескровливалась, теряла потоки долларов, страдала от внутреннего саботажа, американской блокады и шантажа. Как вышло, что у США ничего не получилось? Дело было в том, что пока в СМИ оппозиция праздновала победу, руководство Венесуэлы в 2017 году поставило новый рекорд. Уровень социальных инвестиций впервые в мире перевалил свыше 70%. То есть порядка трех четвертей всего бюджета государства было направлено на социальную помощь для страны. За год людям было передано 359 000 новых бесплатных жилых домов и 335 000 отремонтировано. Возможности бесплатного медицинского обслуживания увеличили в 10 раз и это лишь часть принятых мер со стороны правительства. В критический момент вмешалась и Россия, продавив историческую сделку ОПЕК+. Российская дипломатия восстановила цену на приемлемом уровне чем во многом спасла Венесуэлу, взявшую на себя неподъемный курс. В мае 2018 года США оказались оскорблены в лучших чувствах. Вашингтон годами убеждал весь мир в том, что социализм может прийти к власти только на штыках революции и никто не выберет его демократическим путем. Однако на выборах в прошлом году, несмотря на оппозицию именно это и случилось. «Диктатор» Мадуро получил 68% голосов. В любой другой западной «демократии» это был бы большой триумф, но Белый дом увидел в оставшихся 32% новые возможности.

Во многом, Мадуро сам позволил этому произойти, поскольку вернулся к власти путем открытого демократического голосования. Венесуэльский лидер обошел привычную стадию революционной чистки элит, чего Уго Чавес в свое время никогда не делал. В результате вновь избранный президент остался один на один с кризисной экономикой, двойной системой конвертации валют, черным рынком, а самое главное всего с 15-20% национализированной экономики. При этом остальные 80% активов страны остались в руках частного бизнеса и оппозиции. Именно эти «руки» теперь и подталкивают государство на госпереворот, а американцы используют их для управления протестом. Формально, Венесуэле противостоит распущенный оппозиционный Парламент за нарушение конституционных норм не признаваемый в стране, однако на деле главная проблема Каракаса – тотальная экономическая война с Америкой.

90% экспорта Венесуэлы составляет «тяжелая» нефть – высоковязкая субстанция, которая попросту не течет по трубам. В виду этого перед экспортом ее необходимо разбавлять. Ранее для обхода этой проблемы руководители страны годами отдавали месторождения в концессию другим государствам, однако при таком «вираже» США получили веер возможностей. Против PDVSA – государственной нефтегазовой компании Венесуэлы были введены обширные санкции и это при том, что именно она являлась основным импортером необходимой стране присадки. Нафта – продукт, получаемый от перегонки нефти, поставлялся в страну из США, а без этого американского лигроина разжижение и транспортировка сырья по трубопроводам оказывалась невозможной. Вашингтон прекрасно знал об этом и понимал, что без нефтяной ренты не будут выполнятся и расширенные социальные обязательства, а потому одновременно с блокировкой танкеров в Мексиканском заливе осознанно создал Каракасу и дефицит «нефтяного спирта».

Нефтяной танкер. Венесуэла

Проще говоря, «искренняя» в своем желании «помочь» Америка сделала все, чтобы проблемы венесуэльского народа нарастали. При этом нельзя забывать, что вторая половина игры англосаксов основывается на том, что в Венесуэле крайне поляризованное общество. В стране отсутствует средний класс, а прослойка богатых резко отделена от большинства обычных граждан. Миллионы из второй категории при Чавесе и Мадуро получили доступ к социальным благам, а вот меньшинство из элиты было отодвинуто от «кормушки». Эти люди тотально американизированы, давно научились ненавидеть родину участь в британских и американских ВУЗах, брезгливо относятся ко всему венесуэльскому и создали в своих кварталах маленький проамериканский «рай». Это и есть основная двигающая сила нынешней «цветной» революции.

В 2000-е годы Вашингтон уже использовал данные силы в нужном ключе. Создавал предпосылки и экономические проблемы в государстве. Формировал точно таких же путчистов и даже сумел провести их руками арест. Арестовав Уго Чавеса, Белый дом, как и сегодня поспешил признать марионетку от оппозиции новым лидером, однако события пошли другим путем. Народ Венесуэлы продемонстрировал, что может совершить то, на что в 2014 году оказались не способны украинцы и что сумели осуществить граждане нашей страны. В Каракасе в 2002 году и в Москве в 2012-ом люди не стали молча наблюдать осуществляющийся госпереворот в столице, а вышли на улицы чтобы выразить протестующим свой протест. В итоге, поняв куда дует ветер и увидев поддерживающий лидеров народ, сомневающиеся члены политической элиты присоединись к большинству государства. В случае с Уго Чавесом он был освобожден, в случае с Россией Владимир Путин остался у власти. Созданные США лидеры оппозиции не оправдали себя.

Помня историю, Мадуро на днях заявил, что, как и во времена Чавеса страна создает 50 тысяч отрядов народного ополчения, а к маю этого года в Венесуэле будет порядка 2 миллионов настроенных организованных человек. «Народ страны», – сказал Мадуро «не позволит североамериканской империи прикоснуться и к пяди территории страны». Для этого каждый месяц в Венесуэлу прибывает оружие из России. Страну уже защищают от варианта американского вторжения российские комплексы ПВО, С-300, артиллерия, авиация и ракетная техника.

ЗРК С-300

Каракас располагает пятью полнокровными дивизиями общей численность в 90 000 человек, поэтому даже проамериканская Колумбия отказывается предоставлять американцам военный плацдарм. С 2006 года наша страна и госкомпании предоставили Венесуэле кредиты и кредитные линии на сумму порядка 17 млрд. долларов, еще большие вложения осуществила КНР. При этом своими действиями Москва и Пекин отстаивают не только финансовые, но и геополитические интересы, ведь за последние годы стало известно: если в международных СМИ зазвучали призывы «уйти» значит Запад готовится провести очередное ограбление.

Причины

С одной стороны, Венесуэла является заложником собственных климатических условий, восемьдесят процентов её территорий непригодно для проживания. Однако с другой, именно в этой ее части лежат богатства страны. По запасам природного газа в Западном полушарии Венесуэла уступает первенство лишь США, по запасам каменного угля, железных, марганцевых, титановых, никелевых, медных, свинцово-цинковых и прочих руд в той или иной мере догоняет. Бокситы, кобальт, золото, алмазы, серебро, асбест, фосфорит и прочие элементы таблицы Менделеева в Венесуэле также присутствуют и на многих этих ресурсах работают кампании из Китая и нашей страны. По мнению Европы, Канады и Америки такая ситуация «крайне несправедлива», поэтому англосаксонская марионетка Гуайдо уже заявил, что Венесуэле «невыгодно сотрудничать с КНР и Россией» поскольку оба государства «грабят» его страну.

Первая в современном мире черта для прямых или косвенных вторжений – это наличие энергоресурсов в стране. Кроме того, Венесуэла – это ключ от Никарагуя и Кубы. В первой стране приготовился строить аналог Панамского канала Китай, а во второй заключены интересы нашего государства. При этом создание канала будет невозможным без военного зонтика Москвы, а Куба останется в орбите Кремля лишь при финансовой поддержке Пекина. В целом же для США необходимо обладать венесуэльскими запасами нефти для того, чтобы гарантировать себе рычаг над её ценообразованием. Рукотворное обрушение цен на нефть в этом случае будет использовано против Москвы, а запрет на экспорт венесуэльских энергоносителей в Китай – против Пекина. Срочность этого дела заключается в том, что успех России в Сирии сокрушительно ударил по долгосрочным планам Америки. По целям изоляции КНР от энергетических ресурсов Ближнего Востока.

Добыча нефти

Контроль над потоками нефти и газа, создание «ручных» террористических армий и многое другое в итоге пошло под откос. Мощный инструмент формирования нефтяных цен уже должен был бы работать, проецировать давление на Россию и Китай. Угроза обрушения экспортной экономики путем блокировки доступа КНР к энергоресурсам должна была стать весомым оружием «торговой» войны, а демпинг цен на энергоносители – главным инструментом «цветного» переворота в России. С победой Москвы все изменилось. Более того, Россия не только сумела перечеркнуть планы США в САР, но и добилась немалых успехов в переподчинении другого инструмента. Главный механизм США для любого обрушения цен на нефть – Дом Саудов с появлением России в ОПЕК+ ослаб. А сделки, заключенные Москвой на арене организации, остановили попытки США снова обрушить цены на энергоносители. Иными словами, в нынешних реалиях без Венесуэлы обвалить нефть надолго нельзя, без этого сложно выбить Россию из дуумвирата с Китаем, а без устранения Москвы не подобраться и к Пекину.

На этом фоне крайне иронично выглядит список поддерживающих оппозицию Венесуэлы западных стран. Особенно рвение Франции, где на фоне бронетехники, защищающей от протестующих Триумфальную арку нелогичный Макрон, заявляет о поддержке мятежников против «венесуэльского режима». К счастью, в 2016 году в мире уже стояла подобная истерия и закончилась она ничем.

Далеко не случайно 6 февраля 2019 года крупная партия техники и оружия, прибывшая из США, была неожиданно перехвачена венесуэльскими силовиками. Не случайно типичные для любой западной революции снайперы, стреляющие в обе стороны толпы в нужный момент на площадях Венесуэлы, так и не появились. Американские и британские ЧВК и агенты влияния также не сами по себе вылавливаются «некими» оперативниками некой страны, а армию не случайно поддерживают военные советники «некоего» государства. Американская «помощь Венесуэле» в формате USAID, «миссии» ООН с каретами скорой помощи и грузовиками набитыми деньгами и оружием, в страну вопреки коррупции также не пропускаются не случайно. А попытка вооруженного захвата власти в конце января с опорой на военные арсеналы была сорвана не без помощи «некой» контрразведки третьей стороны.

Одним словом, силовой накат имитации военного мятежа при одновременном признании власти Гуайдо пару недель назад не состоялся благодаря совместным усилиям Каракаса, Москвы и Пекина. А значит у США есть все шансы снова нарваться на провал...

Руслан Хубиев

|

|

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ — Неизвестный солдат 50 лет спустя... |

Как-то открыл базу «Бессмертного полка» и с изумлением обнаружил, что в ней отсутствует Леонид Ильич Брежнев – боевой офицер, отличавшийся личным мужеством и храбростью. Именно он зажег более 50 лет назад – 8 мая 1967 года – Вечный огонь у Кремлёвской стены. А сегодня его самого в пору именовать «неизвестным солдатом» — в школе его, в отличие от «солженицыных» и «упыревичей» не проходят, памятники ему не открывают. А зря…

К началу 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. Линия фронта проходила по восточному берегу Цемесской бухты в районе цементного завода. В те дни, когда армии Донского фронта завершали ликвидацию окружённой под Сталинградом группировки противника, а войска Воронежского фронта вели наступление на Верхнем Дону, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин приказал командующему Закавказским фронтом, генералу армии Ивану Владимировичу Тюленеву подготовить и провести наступление на Краснодар, чтобы отрезать северокавказскую группировку немецких войск.

С этой целью был разработан план десантной операции в районе Новороссийска. Основной десант высаживался с кораблей в районе Южной Озерейки, а вспомогательный под командованием майора Цезаря Куникова, состоявший из 275 бойцов морской пехоты — в районе Станички. Основу отряда составили защитники Одессы и Севастополя, которые в течение 25 суток проходили дополнительную подготовку. Пётр Межерицкий, автор книги о Цезаре Куникове, писал: «Весь личный состав отряда, включая и самого командира, готовился к высадке по программе, в которую попросту нечего было добавить. Дни и ночи были заполнены напряженными тренировками. Ночью, в самый глухой ее час, можно было услышать грозное матросское “ура” — в тот миг, когда во главе с Куниковым его люди, подойдя на катерах к мелководью, в полной амуниции бросались в студеную январскую воду — по пояс, по шею, иногда с головой». Учились быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе трофейное, метанию ножей. Каждый должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей…

Операция началась 4 февраля 1943 года, однако из-за шторма и ошибок командования Черноморским флотом высадка основного десанта закончилась неудачей. А вот вспомогательный десант имел успех. Морским пехотинцам, а вслед за ними частям 18-й армии, начальником политуправления которой был полковник Брежнев, удалось закрепиться на небольшом участке побережья — меньше 30 квадратных километров. Позже он так описал эти события: «Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристрелянной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы “катюши” (впервые в практике войны на тральщике “Скумбрия” была смонтирована реактивная установка). Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину».

Полковник Брежнев лично сорок раз приплывал на Малую Землю. А это было опасно, так как некоторые суда в дороге подрывались на минах и гибли от попадания прямых снарядов и авиационных бомб. Однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, полковника выбросило в море, где его чудом подобрали матросы… (С.А. Борзенко. 225 дней мужества и отваги. «Правда», 1943 год). Именно в результате этой контузии у него впоследствии возникли дефекты речи, над которыми принято кривляться у храбрых и удачливых демократов. Только вот где были бы они сейчас, если бы не Брежнев.

«В отбитии наступления немцев активное участие принимал начальник политотдела 18-й армии полковник тов. Брежнев, — пишет корреспондент. — Расчёт одного станкового пулемёта (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня. Два взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой. Понеся значительные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых. По приказу тов. Брежнева расчёт вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил».

В своем двухтомном исследовании «Восточный фронт» пресс-атташе Иоахима фон Риббентропа и переводчик Гитлера, оберштурмбанфюрер СС Пауль Карель (Paul Carell, настоящее имя Paul Karl Schmidt) пишет: «Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвященных складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия».

К 10 февраля десант занял населённый пункт Мысхако и несколько кварталов Новороссийска. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч, позже на плацдарме высадилось ещё пять партизанских отрядов. К сожалению, все господствующие высоты занимал противник и позиции десанта простреливались как на ладони. Десантники вынуждены были постоянно вгрызаться в скальный грунт побережья. Помогали защитникам плацдарма лёгкие бомбардировщики У-2 46-го Гвардейского Таманского авиационного полка, где служили девушки («Ночные ведьмы»).

Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название «Малая земля». Командир десанта майор Цезарь Куников вскоре после высадки был ранен и вывезен в Геленджик, где умер от ран. За мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На «Малой земле» было совершено немало и других подвигов. Один из них – подвиг матроса Владимира Никитовича Кайды, убившего двух немцев ударом кулака.

9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой плацдарм в районе Станички сыграл немалую роль — с него наступала одна из трёх групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны «Малой земли».

2 ноября 1944 года Леониду Ильичу Брежневу было присвоено воинское звание генерал-майора. С июня 1945 года он — начальник политуправления 4-го Украинского фронта, затем — начальник политуправления Прикарпатского военного округа.

На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Леонид Ильич Брежнев был комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта, шёл во главе колонны вместе с командующим фронтом, Героем Советского Союза, генералом армии Андреем Ивановичем Ерёменко.

В декабре 1966 года в Александровском саду у Кремлевской стены началось сооружение мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата». Работа шла быстро, и уже 3 декабря к Кремлевской стене с 41-го километра Ленинградского шоссе из братской могилы был перенесен и торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата. 8 мая 1967 года мемориальный архитектурный ансамбль был открыт официально. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажег Вечный огонь от факела, который ему передал Герой Советского Союза Алексей Маресьев.

Леонид Ильич был открытым, жизнерадостным человеком, простым для своих людей, жестким для врагов. В отличие от всех последующих лидеров страны, Брежнев был высок ростом, статен, хорош собой и пользовался успехом у женщин. Он любил охоту, быстрые красивые автомобили и военную технику, всю жизнь был страстным курильщиком…

Командующий ВДВ, Герой Советского Союза, генерал армии Василий Филиппович Маргелов был одним из его близких друзей по жизни и охоте. Именно благодаря этому получили самостоятельность сильно урезанные при Хрущёве воздушно-десантные войска. Леонид Ильич любил ВДВ, называл их «Дальнобойной артиллерией ЦК КПСС», способствовал их развитию. В результате советские десантники получили такую технику, какой не было ни у одной из стран НАТО.

Леонид Ильич Брежнев был настоящим мужиком, храбрым солдатом, мудрым политиком. И никто не заставит нас думать иначе...

Андрей ВЕДЯЕВ

Историк отечественных спецслужб, кандидат технических наук, общественный деятель

|

|

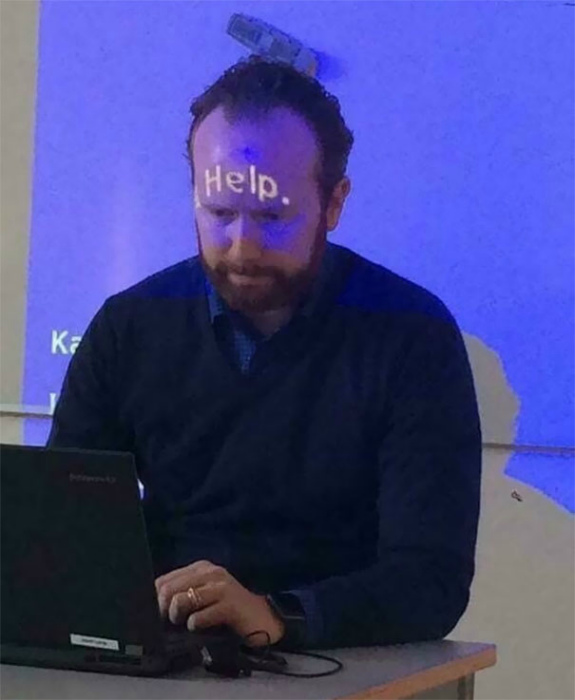

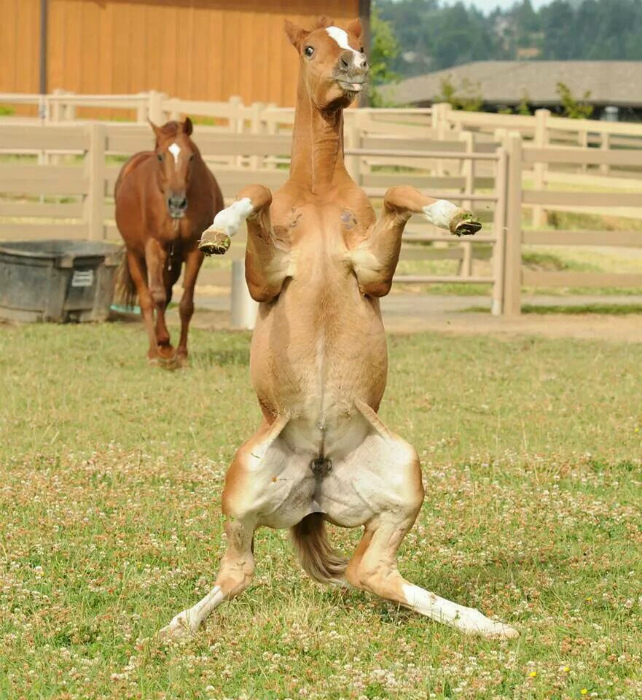

Феерические фотографии, которые посчастливилось сделать в самый подходящий моментю... |

Можно не быть лучшим фотографом, но иногда во в мире все складывается так, что достаточно просто нажать кнопку на телефоне или фотоаппарате. В этом обзоре собрано 19 феерических фотографий, которые посчастливилось сделать в самый подходящий момент.

«Боже, что за дивный свет струится из моего унитаза!?»

Какое удачное сочетание голов...

«Может сменить цвет гривы?»

Тот редкий случай, когда радуга и молния оказались заодно

Смотрите так, будто никогда не видели человека-собаку!

Подумать только, какая роскошная шевелюра у страуса!

Слов нет, это просто волшебство!

Смотрите, жук украл солнце!

«Помогите, декан факультета забрал у меня паспорт и держит в заложниках!»

Вот что случается, когда все лето ходишь в штанах, но без футболки

«Леди, кажется, вы убиты!»

«Я лечуууу!»

«Это должно было быть просто забавной фотографией, но пес пошел в наступление...»

Подняла песчаную волну

Пассажиры могут смело говорить, что они летали на луну!

Летит, как ракета

Эпичная картина: колбаска продает колбаску!

«Потанцуем!?»

Первое разочарование детства

Для поддержания хорошего настроения наслаждаемся еще одной подборкой 18 смешных и динамичных фотографий, сделанных в нужный момент...

|

|

Новгородская ссылка Суворова. Вячеслав Лопатин о жизни полководца в Кончанском... |

Вячеслав Сергеевич Лопатин (род. 1936) — российский кинорежиссер, сценарист, историк. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Ниже размещен фрагмент из его книги "Суворов", вышедшей в 2012 году в издательстве "Молодая гвардия".

12 мая [1797 года] петербургский генерал-губернатор Николай Архаров рапортовал императору о доставлении Суворова 5-го числа в Боровичи и водворении его в купленном еще его отцом селе Кончанском, расположенном в лесной глуши на границе Новгородской и Тверской губерний. Ссылка длилась почти два года. [Отставной коллежский асессор Юрий] Николев доносил о каждом шаге Суворова. Тому было запрещено ездить в гости к соседям. Появлявшихся в округе офицеров арестовывали и доставляли в Петербург на допрос к Павлу. Правда, верные своему командиру офицеры тайком прорывались в Кончанское и привозили важные вести. Сподвижник Суворова по Польской кампании полковник Степан Александрович Талызин в 1814 году признавался сыну: «Суворов был мой благодетель. Ты сие знаешь. Когда его сослали в ссылку к своим поместьям, при сем положении всеми был оставлен и брошен. Но я от него не отставал и съездил в его деревню переодетым слугою, рискуя, если бы сие узнали, то не миновать бы мне Сибири».

Надзор за опальным фельдмаршалом был предельно строгим. На запрос новгородского гражданского губернатора Митусова — «можно ли Графу ездить в гости?» — последовал ответ генерал-прокурора князя Алексея Куракина: «Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: разъезды по гостям Графу Суворову запретить». Сам повелитель огромной державы потребовал от Митусова: «Имейте смотрение, чтобы исключенные из службы майоры Антинг и Грессер и ротмистр Четвертинский и подобные им [из] свиты Суворова не имели никакого сношения и свидания с живущим в Новгородской губернии бывшим Фельдмаршалом Графом Суворовым».

Утешением для Александра Васильевича стали вести от дочери... Муж «Суворочки» первым известил в Гатчине наследника престола Павла Петровича о смертельной болезни его матери-императрицы, за что был пожалован в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного. Но вскоре он был отставлен и выслан из Петербурга. Наталья Александровна выполнила обещание и посетила отца в новгородской глуши, взяв с собой новорожденного сына Александра и брата Аркадия, которому вот-вот должно было исполниться 13 лет. Мы помним, что Суворов не получил развода. Аркадия он никогда не видал и даже не считал его своим сыном. То ли графиня Варвара Ивановна посоветовала дочери показать брата отцу, то ли сама графиня Наталья Александровна решилась на это, но ход был, несомненно, удачным.

Верный Прохор Дубасов в письме Хвостову сравнивал положение своего барина с гонениями римлян на Кориолана, героя шекспировской трагедии, прибавляя: «Судите же мучительство судьбы и невинности его. Чем ему ехать в Петербург, лучше бы отпустили в чужие края». Тяжело переживавший опалу Суворов впервые увидел красивого белокурого живого мальчика, всем сердцем привязался к нему и сразу же погрузился в заботы о его воспитании и обучении. Аркадий поселился в Петербурге у Хвостова, которому Суворов писал: «Должен я прибегнуть к дружбе Вашей. При выезде Наташи из Санкт-Петербурга прошу Вашего Превосходительства принять Аркадия на Ваши руки и как мой ближний содержать его так, как пред сим реченную его сестру содержали, соблюдая его благочестие, благонравие и доблесть».

Самому Аркадию последовали внушения: «Будь благонравен, последуй моим советам, будь почтителен к Дмитрию Ивановичу, употребляй праздное время к просвещению себя в добродетелях. Господь Бог с тобою!» Суворов нанял для сына учителей. Но эти заботы не в силах были умерить его страданий. Боровичский городничий А.Л. Вындомский (человек благородный, отказавшийся принять на себя роль надсмотрщика за Суворовым) доносил 21 июля в Петербург: «Господин Фельдмаршал Суворов на сих днях в слабом здоровье и весьма скучает, что состоящий дом в селе Кончанском весьма ветх и не только в зиму, но и осень пережить в слабом его здоровье вовсе нельзя, и желает переехать в сорока пяти верстах состоящее свойственницы его Ольги Александровны Жеребцовой (сестры четырех братьев Зубовых) село Ровное. Приехавшего в свите Графини Натальи Александровны Зубовой майора Сиона Его Сиятельство отправил в польские его деревни для получения всех бриллиантовых вещей, там хранящихся у подполковника Корицкого; и как таковых вещей по цене может быть с лишком на триста тысяч рублей, то по привозе сюда — иметь ли мне в своем смотрении и где хранить оные, ибо при жизни Его Сиятельства в Кончанске, как в самом опасном месте, крайне опасно».

Ответ императора был краток: «Дозволить Графу Суворову переехать в село Ровное и бриллиантовые вещи ему оставить при себе; но при том надлежащее наблюдение иметь как за образом его жизни, так равно и за поведением». По повелению Павла был дан ход «делам», связанным с денежными расчетами периода Польской кампании. В нарушение закона Суворову вменили «иски» на огромную сумму — 150 тысяч рублей, пытаясь добиться покорности самого авторитетного военного деятеля России. Борьба Суворова против опруссачивания армии вызывала горячее сочувствие в обществе. Державин в послании «На возвращение графа Зубова из Персии» прямо указал на пример Суворова, мужественно переносящего опалу и ссылку:

Смотри, как в ясный день, как в буре,

Суворов тверд, велик всегда!

Ступай за ним! — небес в лазуре

Еще горит его звезда.

Современники отметили роль Репнина, самого близкого сподвижника императора в перестройке армии на прусский лад, в гонениях на Суворова. «Репнин, — читаем в «Записках» крупного чиновника, барона Карла фон Гейкинга, — всегда старался унизить достоинства Суворова, не любимого Павлом и отставленного от службы за то, что осмелился выразить мнение, будто можно выигрывать сражения, не обременяя солдат крагами, косою и пудрою… Репнин же увлекся в отношении к этому известному генералу до таких низостей, что мне и говорить о них не хочется».

Новая неудобная форма и суровая муштра вызывали протест в армейских кругах. Странно, что Радищеву и Новикову посвящены сотни публикаций, а попытка суворовских офицеров выступить против антинациональной политики Павла оказалась практически вне поля зрения отечественных историков. Редчайшее исключение представляет обстоятельное исследование Т.Г. Снытко, затерявшееся среди журнальных публикаций 1950-х годов. На основании сохранившихся материалов секретного расследования об офицерском заговоре исследовательница показала, что уже в начале 1797 года полковник Александр Михайлович Каховский, герой Очакова и Праги, пользовавшийся большим доверием Суворова, предложил ему поднять армию против засевших в Петербурге гатчинцев. «Государь хочет всё по-прусски в России учредить и даже переменить закон», — приводит слова Каховского арестованный и допрошенный капитан Василий Степанович Кряжев. Патриотически настроенные офицеры считали, что надо, «восстав против государя, идти далее… на Петербург».

По свидетельству другого участника заговора, будущего героя Отечественной войны 1812 года Алексея Петровича Ермолова, единоутробного брата Каховского, тот «однажды, говоря об императоре Павле, сказал Суворову: "Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимый войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится столько войск, соглашаетесь повиноваться Павлу?"». Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому. «Молчи, молчи, — сказал он, — не могу Кровь сограждан!» Великий полководец и гражданин не мог пойти на братоубийственную войну, не мог увести армию с юга и отдать туркам всё, ради чего воевали поколения русских людей.

Но своего любимца фельдмаршал не выдал. Каховский же создал некое подобие тайной организации, имевшей ответвления в Смоленске, Дорогобуже и некоторых воинских частях. Заговор был разгромлен в 1798 году. Многие офицеры оказались в ссылке, а более двадцати наиболее активных участников заговора, в том числе Каховский и Кряжев, были лишены чинов и дворянства и заточены бессрочно по разным крепостям, откуда были выпущены по амнистии после воцарения Александра I.

Еще до раскрытия и разгрома офицерской организации Каховского император был сильно испуган, когда ему сообщили, что вслед за уволенным из армии и направившимся в Кобрин фельдмаршалом Суворовым отправились почти два десятка офицеров его штаба, вышедших в отставку, между которыми он хотел разделить свое огромное имение. Суворов был спешно отвезен в затерянное в новгородских лесах село Кончанское, а его бывшие подчиненные оказались арестантами.

Вот как позднее вспоминал об этих событиях известный мемуарист пушкинского времени Филипп Вигель: «Великий Суворов, Оден русского воинства, вдруг был отставлен, как простой офицер, и послан жить в деревню. Не знаю, насильственная смерть Герцога Энгиенского (схваченного по приказу первого консула Наполеона Бонапарта на чужой территории и расстрелянного без суда. — В. Л.) произвела ли во Франции между роялистами тот ужас, коим сие известие поразило всю Россию. Она содрогнулась. Сим ударом, нанесенным национальной чести, властелин хотел как будто показать, что ни заслуги, ни добродетели, ниже сама слава не могут спасти от его гнева, справедливого или несправедливого, коль скоро к возбуждению его подан малейший сигнал. Сим не довольствуясь, по какому-то неосновательному подозрению он велел схватить всех адъютантов его, всю многочисленную его свиту посадить в Киевской крепости. И бедный отец мой осужден был стеречь сподвижников великого Суворова».

За четыре с половиной года царствования Павла, которое современники сравнивали с якобинским террором, были уволены или отставлены, выкинуты со службы 333 генерала и 2261 офицер — притом что тогдашняя численность русской армии не превышала 390 тысяч человек. Это был разгром офицерского корпуса, имевшего бесценный боевой опыт. «Я из вас потемкинский дух вышибу!» — кричал император. И вышибал — жестокой муштрой, палочной дисциплиной, парадоманией, изнурением солдат. Суворов выступил против гатчинских преобразований, потому что потемкинский дух был и его, суворовским духом — русским духом армии. По всей стране и за ее пределами разнеслись стихи Суворова, разившие гатчинцев, словно картечь:

Пудра не порох,

Букли не пушка,

Коса не тесак,

Я не немец, а природный русак!

В длинном списке выигранных Суворовым баталий нет Кончанского. Но здесь он одержал одну из самых выдающихся побед — нравственную победу над силами разрушения. Не Суворов, а Павел был вынужден уступить. Напуганный широкой оппозицией всех слоев общества, он уже в феврале 1798 года распорядился снять надзор за опальным фельдмаршалом и пригласил его в столицу. Четырнадцатого февраля флигель-адъютант императора и племянник Суворова князь Андрей Иванович Горчаков прибыл в Кончанское с повелением Павла о немедленном приезде фельдмаршала в Петербург. Он же привез и распоряжение генерал-прокурора Куракина пять месяцев сторожившему опального фельдмаршала Юрию Николеву, чтобы тот «возвратился в дом свой». В 1855 году Д.А. Милютин, трудившийся над многотомной историей кампании 1799 года, записал рассказ Горчакова:

«Суворов не только не обрадовался полученному от Государя приглашению, но даже отказывался ехать в Петербург, отговариваясь старостию и плохим здоровьем; лишь после долгих и настоятельных убеждений… старик согласился отправиться в путь, поручив однако же своему племяннику доложить Государю, что он не может иначе ехать, как проселочными дорогами и на своих лошадях… Император столь нетерпеливо ожидал свидания с Суворовым, что по нескольку раз в день присылал спросить у князя Горчакова: скоро ли прибудет его дядя? Но старик не торопился; он ехал, как говорится, "на долгих"… Наконец, после нескольких дней ожидания, кибитка кончанского помещика остановилась у петербургской заставы. Здесь встретил его князь Горчаков, и хотя время было уже позднее, однако же, исполняя в точности Государево повеление, он прямо поехал с донесением во дворец, между тем как Суворов отправился в квартиру своего племянника графа Д.И. Хвостова.

<........>

Суворов знал, как скор был на расправу Павел даже со своими любимцами. Тот же Репнин в конце 1798 года по возвращении из Пруссии после сложных дипломатических переговоров, окончившихся неудачей, был отставлен с повелением не появляться в столице. Можно только поражаться силе духа великого воина, открыто осуждавшего никчемные военные забавы императора. Старый фельдмаршал смело требовал восстановления отнятых у него прав, без которых немыслима настоящая, а не показная жизнь армии. Не получив ответа, он демонстративно возвратился в Кончанское. Поединок с императором завершился вничью.

Конечно, Суворов томился без настоящего дела. Как-то в письме Хвостову он выразил самую суть своего существования: «Я привык быть действующим непрестанно, тем и питается мой дух!» Правнук священника отца Феодора Попова из соседнего с Кончанским села Сопина сохранил семейное предание: «Живя в своем опальном кончанском одиночестве, забытый всеми Суворов… болел душою и скучал, но как человек совершенно по-русски религиозный, отчаянию не предавался, а питал себя верою в Бога и надеждою, что в трудную минуту "вспомнят и его, старика". Особенное утешение находил он в посещении церковных богослужений. Хотя и тогда была уже церковь в имении Суворова в Кончанском, им же выстроенная, но причта определенного никогда там положено не было. Обедни там служил отец Попов, который и ходил для сей цели от села Сопина в Кончанское… Лошадей не полагалось, быть может, потому, что в то отдаленное время не считалось большим делом пройти три с половиной версты. Люди жили в простоте.

В тот день, когда была обедня, Суворов задолго еще до начала службы поднимался на колокольню и поджидал, когда на зеленом пригорке у деревни Кончанской покажется убогая фигура сельского иерея, в выцветшей скуфейке и сером подряснике, раздуваемом ветром. Тогда Суворов начинал звон к утрене. При входе же священника в церковь с искусством любителя трезвонил "во вся". Во время самого богослужения Александр Васильевич прислуживал священнику в алтаре: подавал кадило, теплоту и проч. Любил он также читать на клиросе. Любимым его чтением были "часы", а уж читать "Апостол" он никому не дозволял — читал сам. Так великий полководец, бессмертный герой русского оружия, подобно Цинциннату, подавал пример смиренной простоты, исполняя должность церковного причетника.

По окончании обедни Суворов приглашал священника к себе в дом и угощал часто [чаем] из "зверобоя". "Сей чай, — говаривал он, — для желудка, помилуй Бог, сколь большую пользительность имеет", — и настаивал: "Пей, пей, государь милостивый". Угощал иногда Суворов водочкой, причем на закуску у него полагалась редька, о которой он был также самого высокого мнения. Словом, Суворов был образцовый любитель простоты во всём образе жизни. По праздникам, вечерами он созывал деревенских мальчишек, играл с ними в "бабки", "козлы", а потом оделял их пряниками; девицам и бабам дарил платки, пояса; мужиков же поил водкою. Но, должно быть, прибавим от себя, поил умеренно, потому что кончанские мужики — народ до сих пор трезвый и зажиточный».

Между тем обстановка в Европе становилась всё более напряженной. Французские армии повсюду теснили соседей, захватывали земли в Бельгии, Германии, Швейцарии, Италии, Далмации, учреждая марионеточные режимы под громкими названиями республик. Генерал Бонапарт отправился в Египетский поход и сражался с мамелюками. Потрясенная поражением Австрия готовилась в союзе с Англией возобновить борьбу. Новая коалиция не мыслилась без участия России. А для общего успеха был нужен полководец, способный победить молодых напористых французских генералов.

Показательно письмо барона Ф. Гримма российскому посланнику в Лондоне графу С.Р. Воронцову, ведшему переговоры об условиях заключения нового антифранцузского союза. «В 1793 году, — писал Гримм, — старый Граф Вурмзер говорил мне в главной квартире Прусского Короля во Франкфурте: "Дайте нам вашего Суворова с пятнадцатью тысячами русских, и я обещаю вам, что через восемь дней мы будем в Майнце и овладеем всеми запасами оружия и поклажи. То, что потеряно, потеряно, но верьте мне, этот способ (суворовский. — В. Л.) воевать менее дорогой и ваши русские знают это лучше, чем любая другая нация"».

Отзыв австрийского фельдмаршала Вурмзера был сделан в дни первой антифранцузской коалиции, оказавшейся неспособной одолеть наспех набранные и плохо обученные, но сильные духом французские армии. Сделан еще до блистательной Польской кампании Суворова. Самому Вурмзеру пришлось до конца испить чашу унижений — в 1797 году в Северной Италии 73-летний фельдмаршал капитулировал перед генералом Бонапартом, которому шел 28-й год.

Суворов по газетам следил за военными событиями в Европе и Египте. Когда же присланный Павлом в сентябре 1798 года генерал-майор И.И. Прево де Лемуан, сотрудник Суворова по строительству укреплений в Финляндии, попросил опального полководца высказаться о будущей войне против Франции, старый воин продиктовал глубоко продуманный план действий, основанный на поразительном понимании общей обстановки и расклада сил европейских держав. «Только наступление, — диктует Суворов. — Быстрота в походе, горячность в атаках холодным оружием. Никакой методичности при хорошем глазомере. Полная власть главнокомандующему. Атаковать и бить противника в открытом поле. Не терять времени на осаду… Никогда не распылять силы для охранения различных пунктов… Не перегружаться тщетными комбинациями для контр-маршей и так называемых военных хитростей, которые мыслимы только в теории». Он называет главным пунктом войны Париж, на который должно быть нацелено острие наступающей армии. (Этот план великого мастера военного искусства был выполнен союзниками только в 1814 году. Падение Парижа фактически поставило точку в наполеоновских войнах. Сто дней Наполеона были авантюрой, обреченной на неудачу.)

Фельдмаршал продолжал томиться в Кончанском. Вместо описания его унылой жизни в новгородской глуши приведем рассказ сержанта Ивана Сергеева, который 16 лет находился при Суворове безотлучно. Его бесхитростные и такие человечные воспоминания опубликовал в 1842 году петербургский журнал «Маяк», сопроводив их кратким примечанием: «Подробности частной жизни Суворова принадлежат Истории; в них выражаются его особенные привычки, дополняющие очерк свойств беспримерного во всем Русского вождя побед. Много было и будет героев в России, но Суворов только один. Подобного ему не найдем в летописях мира». «День Суворова начинался в первом часу пополуночи. Он часто приказывал будить себя по первым петухам. В военное время или по случаю каких-нибудь важных дел бывало, что он вставал еще ранее, приказывая строго своему камердинеру будить его, не слушая отговоров. "Если не послушаю, тащи меня за ногу!"

Суворов спал, накрывшись одной простынею. Встав с постели, еще не одетый, он начинал бегать взад и вперед по спальне, а в лагере по своей палатке и маршировал в такт. Это продолжалось целый час до чаю. Между тем, держа в руке тетрадки, он громко твердил татарские, турецкие и карельские слова и разговоры. Для упражнения в карельском языке он даже держал при себе несколько карелов из собственных своих крестьян.

Окончив уроки, которые продолжал таким образом ежедневно, он умывался. Рукомойников никогда не подавали ему; вместо того приносили в спальню два ведра самой холодной воды и большой медный таз, в два же ведра. В продолжение получаса он выплескивал из ведер воду себе на лицо, говоря, что помогает глазам. После того служители его должны были оставшуюся воду тихонько лить ему на плечи так, чтоб вода, скатываясь ручейком, катилась к локтям, для чего Суворов и держал локти в таком положении. Умыванье оканчивалось во втором часу пополуночи. Тогда входил в спальню повар Суворова с чаем; он только один наливал чай для него и даже в его присутствии кипятил воду. Налив половину чашки, подавал Князю отведывать; если чай был крепок, разбавлял водою. Суворов любил черный чай, лучшего разбора, и еще приказывал просеивать сквозь сито. В скоромные дни он пил по три чашки со сливками, без хлеба и без сухарей; в постные дни без сливок, и строго наблюдал все посты, не исключая середы и пятницы.

По подании чаю требовал белой бумаги для записывания своих уроков и вытверженного им. Вместо орешковых чернил он всегда писал китайскою тушью. После чаю Суворов не назначал своему повару, что готовить, а всегда у него спрашивал: "Что у тебя будет для гостей?" Повар отвечал, что придумал. — "А для меня что?" — спрашивал Князь, и повар в постный день отвечал "Уха", а в скоромный — "Щи". Было и жаркое. Пирожного Суворов почти никогда не ел. Соусы редко. Большой званый обед для гостей был из семи блюд и никогда более. После чаю Суворов, всё еще не одетый, садился на софу и начинал петь по нотным книгам духовные концерты Бортнянского и Сартия (итальянского композитора Джузеппе Сарти. — В. Л.); пение продолжалось целый час. Суворов очень любил петь и всегда пел басом. Окончив пение, одевался обыкновенно не долее, как в пять минут; после того снова умывал лицо холодною водою и приказывал камердинеру Прошке позвать своего адъютанта полковника Данилу Давыдовича Мандрыкина с письменными делами.

Еще не было и семи часов, когда Суворов отправлялся на развод и каждый раз при этом говорил солдатам: "Братцы! Смелость, храбрость, бодрость, экзерциция, победа и слава! Береги пулю на три дня. Первого коли и второго коли, а третьего с пули убей!.. Ученый один, а неученых десять" — и прочее. К разводу он всегда выходил в мундире того полка, какой был тогда в карауле. После развода, если не было письменных дел, то приказывал позвать инженер-полковника Фалькони для чтения иностранных газет на французском и немецком языках; по окончании чтения газет вдруг спрашивал: готово ли кушать? И садился за стол в восемь часов утра. К этому же времени собирались гости, приглашенные к обеду его. В ожидании почетных посетителей обед иногда отлагался до девяти часов утра.

Суворов никогда не завтракал и никогда не ужинал. Перед обедом всегда пил одну рюмку тминной сладкой водки, но не более, а за неимением тминной рюмку золотой водки[36] и всегда закусывал редькою. В случае, если бывал нездоров желудком, выпивал вместо того рюмку пеннику, смешанного с толченым перцем. В продолжение обеда пил с большою умеренностию венгерское или малагу, а в торжественные дни шампанское. Плодов и лакомств не любил, иногда только вместо ужина подавали ему изрезанный тонкими ломтиками лимон, обсыпанный сахаром, или три ложечки варенья, которые он запивал сладким вином.

В армии Суворов никогда не обедывал один. Стол накрывался всегда на пятнадцать, двадцать и более приборов для военных генералов и прочих чинов, составлявших его свиту. Суворов никогда не садился на хозяйское место, а всегда сбоку, по правую сторону стола, на самом углу.

Столовый прибор для него был особенный. Всегда оловянная ложка, на образец серебряной. Когда случалось спрашивали его, почему он предпочитает оловянную ложку, он отвечал, что в серебре есть яд. Нож и вилка его были с белыми костяными черешками; стакан и рюмка также отличные от других. Кушанья не ставили на стол, а носили прямо из кухни, с огня, горячее, в блюдах, обнося каждого гостя и начиная со старшего. Суворову же подносили не всякое блюдо, а только то, которое он всегда кушал. За столом он любил, чтоб гости беспрестанно говорили; в случае же тишины вскрикивал: "Да говорите, братцы, что-нибудь!"

По слабости желудка Суворов наблюдал величайшую умеренность в пище. Камердинер его Прохор Дубасов, называемый Прошкой, всегда стоял при столе и не допускал его съесть лишнее, но отнимал у него тарелку, не убеждаясь никакими просьбами, потому что знал в случае нездоровья Суворова, что сам же будет в ответе и подвергнется строгому взысканию: зачем давал лишнее есть? Если кто приглашал Суворова к обеду, то обыкновенно приглашал и повара его. Когда же не он готовил, то Суворов за столом ничего не ел и жаловался на нездоровье. Перед обедом, идучи к столу, он читал громко молитву "Отче наш". После стола всегда крестился три раза. Молился усердно утром и вечером по четверти часа и с земными поклонами.

Во всё время Великого поста всякий день в его комнатах отправлялась Божественная служба. Суворов при этом почти всегда служил дьячком, зная церковную службу лучше многих приходских дьячков. На первой неделе Великого поста ел грибное кушанье. В прочие недели употреблял и рыбу. На Страстной неделе всегда говел и тогда во всю неделю довольствовался одним чаем, и то без хлеба.

О Святой неделе: отслушав заутреню и раннюю обедню в церкви, становился в ряду с духовенством и христосовался со всеми, кто бы ни был в церкви. Во всё это время камердинеры стояли сзади его с лукошками крашеных яиц и Суворов каждому подавал яйцо, а сам ни от кого не брал. Пасха и кулич во всю Святую неделю предлагались гостям его. В Троицын день и в Семик Суворов всегда любил обедать в роще, с гостями своими, под березками, украшенными разноцветными лентами, при пении песельников и при звуках музыки в разных местах рощи. После обеда начинал играть в хороводы, но только не с девицами, а с солдатами и с военными чинами. Во время святок, в Херсоне, Суворов звал к себе на вечерники, на которые много собиралось и дам, забавлялся в фанты и в разные игры, но преимущественно любил игру "жив-жив курилка". Когда же приходил час сна, тихонько уходил от гостей в спальню, а бал продолжался без него иногда до рассвета.

На масленице он очень любил гречневые блины и катался с гор. На этой неделе в Херсоне и в других местах у него бывали балы, иногда раза по три. Имянин и рождения своего никогда не праздновал, но всегда праздновал торжественные дни рождения и тезоименитства Императрицы и Ея Наследника, также Великого Князя Александра Павловича. В сии дни он бывал в церкви во всех своих орденах и во всём блеске. После общего молебна служил еще свой особенный молебен о здравии Царского дома, с коленопреклонением; сзывал гостей на обед, а иногда и на бал. После обеда Суворов опять умывался, выпивал стакан английского пива с натертой лимонной коркой и с сахаром и ложился спать часа на три; но когда случалось дело, отдых его сокращался.

Ложился отдыхать, совершенно раздевшись. Постелею ему служило сено, укладенное так высоко, как парадная кровать. Над сеном постилалась толстая парусинная простыня, на нее тонкая полотняная, в головах две его пуховые подушки, которые везде за ним возились. Третья полотняная простыня служила ему вместо одеяла. В холодное время он еще сверх того накрывался синим плащом. Встав после обеда, одевался с такою же скоростию, как поутру. Одежда его, кроме белья, состояла из канифасового платья с гульфиками. Садясь на стул, он надевал наколенники[39] и китель (белый канифасный камзол с рукавами). Это был его домашний, комнатный наряд. В заключение надевал на шею Александровский или Аннинский орден; но при выезде он всегда был в мундире, надевал все кресты, а в торжественные дни — все ленты и звезды.

Зимою ни в какую стужу он не носил на себе не только мехового платья, но даже теплых фуфаек и перчаток, хотя бы целый день должен был стоять на морозе в одном мундире. В самые жесточайшие морозы под Очаковом Суворов на разводах был в одном супервесте (суконной безрукавке. — В. Л.), с каской на голове, а в торжественные дни в мундире и в шляпе, но всегда без перчаток. Плаща и сертука не надевал и в самый дождь. <…>

Зимою он любил, чтоб в комнатах его было так тепло, как в бане; большую часть дня он расхаживал по комнате без всякого платья. Летние квартиры, в Херсоне, в Варшаве и где бы ни случилось, выбирал всегда с садом, и всякий день перед обедом, а иногда и после обеда, бегал целый час кругом сада по дорожкам, без отдыха, в одном нижнем платье и в сапогах; а возвратясь в спальню, ложился в постелю. Квартира его состояла по большей части из трех комнат. Первая комната была его спальня и вместе с тем кабинет. Вторая шла за столовую, гостиную, зал. Третья назначалась для его прислужников. От 12 часов до рассвета в спальне его всегда горели две восковые свечи, лучшего воска. В камердинерской комнате возле спальни горела одна сальная в тазу, во всю ночь. В баню Суворов ходил раза три и четыре в год и выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали ведер десять холодной воды и всегда по два ведра вдруг.

При нем находилось не более четырех приближенных служителей. Старший из них, камердинер Прохор Дубасов, столько известный под именем Прошки, испытанный в усердии и верности. Во уважение заслуг его господину он в день открытия памятника Суворову на Царицыном лугу Всемилостивейше пожалован был в классный чин с пенсиею по 120 рублей в год и умер в 1823 году восьмидесяти лет. Подкамердинер сержант Сергеев, который вел сии записки, был при Суворове с 1784 года и поступил из Козловского мушкатерского полка, а впоследствии находился при сыне героя, Аркадии Александровиче, до самой кончины его, постигшей сына в той же реке, которая доставила отцу славное имя Рымникского. Третий подкамердинер сержант Илья Сидоров, четвертый фельдшер. Все четверо, они спали рядом возле спальни Суворова.

Суворов часто спал навзничь и от того подвергался приливу крови, кричал во сне, а в таком случае было его приказание тотчас будить его для предупреждения вредных последствий. Однажды спросил он Сергеева, пришедшего будить его в полночь: "Кричал я?" — "Кричали, Ваше Сиятельство", — отвечал Сергеев. "Для чего ж ты не разбудил меня тогда?" — "Был еще десятый час", — сказал Сергеев. "Позови ко мне Тищенку". А Тищенко был малороссиянин, адъютант Суворова, человек неграмотный, употреблявшийся для расправы. Суворов не держал при себе никаких животных, но, увидев на дворе собаку или кошку, любил по-своему приласкать их; встретив собаку, кричал: "гам, гам", а увидя кошку: "мяу, мяу", подражая их голосу. Он не терпел своих портретов, и только одна Императрица убедила его по взятии Варшавы согласиться, чтобы с него списали портрет и сделали бюст. В доме его не было зеркал, и если на отведенной ему квартире оставались зеркала, то закрывались простынями. "Помилуй Бог, — говорил он, — я не хочу видеть другого Суворова".

Также он не любил и никогда не имел ни при себе, ни в комнате своей ни стенных, ни столовых, ни карманных часов, говоря, что солдату и без часов должно знать время. Зимою и летом он носил нитяные чулки. Докторов не только не любил, но даже, когда офицеры или солдаты просились в больницу, то говорил им: "В богадельню эту не ходите. Первый день будет тебе постеля мягкая и кушанье хорошее, а на третий день тут и гроб! Доктора тебя уморят. А лучше, если нездоров, выпей чарочку винца с перечком, побегай, попрыгай, поваляйся и здоров будешь!"

Во время Польской и Турецкой войны, в походе, особенно при больших, утомительных переходах, по привале, для роздыха в полдень или ввечеру Суворов, слезши с лошади, бросался на траву и, валяясь несколько минут на траве, держал ноги кверху, приговаривая: "Это хорошо, чтобы кровь стекла!" То же приказывал делать и солдатам. Табаку никогда не курил, но днем любил нюхать рульной[40] табак и очень часто. В будничные дни держал золотую табакерку, а в праздник осыпанную бриллиантами, с портретом Императрицы Екатерины II или с вензелями Иосифа Второго и других Европейских Государей, даривших его табакерками, и менял их почти ежедневно; но не любил, чтобы нюхали из его табакерки. Исключение было только для Князя Григория Семеновича Волконского, с которым он был в дружбе.

Суворов очень любил мазаться помадою и прыскаться духами, особенно оделаваном (лавандовой водой. — В. Л.), которым смачивал всякий день узелок платка своего. Во всю жизнь Суворова при нем не было женщин в прислужницах». Казалось, великому полководцу оставалось доживать свой век. Александр Васильевич всерьез подумывал об уходе в монастырь. Он даже просил у императора позволения «отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу»: «Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердный Государь». И вдруг в Кончанское прискакал фельдъегерь с рескриптом императора от 4 февраля:

«Сейчас получил Я, Граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании Венского Двора, чтоб Вы предводительствовали армиями Его в Италии, куда и Мои корпус [а] Розенберга и Германа идут. И так по сему и при теперешних Европейских обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других предложить Вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезду в Вену».

Ближайший сотрудник Павла I Ф.В. Ростопчин вспоминал: «Венский кабинет в 1799 году по смерти Принца Оранского, назначенного главнокомандующим в Италию, затрудняясь на его место выбором и преодолев самолюбие, решился у Государя Императора Павла требовать живущего в деревне и в отставке Фельдмаршала Суворова. И как время не терпело, то и прислан был от Римского Императора нарочный гонец. Прочитав письмо два раза, Император Павел изволил мне сказать: "Вот русские — на всё пригождаются, радуйся". И, взяв перо, написал к Фельдмаршалу Суворову следующее: "Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться: виноватого Бог простит. Римский Император требует Вас в начальники своей армии и поручает Вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а Ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы Вашей времени, а у Меня удовольствия Вас видеть"». Возможно, граф ради красного словца выдумал это второе, личное письмо государя, хотя не исключено, что оно существовало — Павел был не чужд рыцарских порывов. Но, поручая Суворову значительные силы, император по-прежнему не доверял ему и не понимал лучшего полководца России...

|

|

Прощай, пятое поколение? |

F-35 так и не смог преодолеть многочисленные трудности и превратиться в полноценную боевую операционную систему. Это привело к тому, что сразу несколько ближайших союзников США — Франция, Германия, Великобритания и Япония — объявили о собственных национальных программах создания перспективных истребителей нового поколения...

Это событие можно считать во всех отношениях знаковым, поэтому и прошло оно с большой помпой. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен подписали в Париже исторический контракт с Airbus Group и Dassault Aviation на проведение научно-исследовательских работ по программе «Воздушная боевая система будущего» (Future Combat Air System, FCAS). Это не что иное, как проект разработки франко-германского истребителя шестого поколения, который должен быть принят на вооружение двух стран к 2040 году.

Уже известно, что сама программа обойдется не менее чем в 20 млрд евро. Причем в рамках FCAS планируется создать не только новый истребитель, а целую систему интегрированной воздушной безопасности, которая среди прочего будет включать в себя еще и спутники, а также разведывательные и ударные беспилотные аппараты — все они должны работать в единой информационной среде. И хотя первый контракт на НИР, стоимостью всего 65 млн евро, воображение не поражает, намерения у французов и немцев весьма серьезные. Как заявил президент ФранцииЭммануэль Макрон, это будет настоящая революция: благодаря FCAS полностью изменится вся система не только воздушного боя, но и завоевания господства в воздухе. Уже к 2021 году Airbus и Dassault должны будут представить аванпроект нового истребителя, а также разработать его архитектуру и определить функциональные возможности во взаимодействии с остальными элементами FCAS, в том числе на орбите, в воздухе и на Земле. Но это еще не всё.

Франко-немецкие инновации

Из Парижа главы оборонных ведомств двух стран отправились в пригород французской столицы Женвилье. Там в их присутствии глава группы Safran Филипп Птиколен и гендиректор немецкой машиностроительной компании MTU Aero Engines Райнер Винклер подписали соглашение о формировании консорциума, которому предстоит создать силовые установки для нового франко-германского истребителя. В этом партнерстве французы будут играть ведущую роль в разработке и интеграции двигателя, отвечать за камеру сгорания, турбину высокого давления и форсажную камеру, а немцы — за все компрессоры и турбину низкого давления. Что же касается системы управления двигателем, то стороны разработают и создадут ее в рамках совместного предприятия. «Эта программа представляет собой веху для европейского суверенитета в области технологий военных двигателей» — заявил Райнер Виклер. А Филипп Птиколен выразил уверенность, что партнерство двух компаний неминуемо ждет успех, поскольку «мы не только объединим наши знания, но и создадим сильную синергию для стимулирования инноваций». Контракт на создание демонстратора авиационного двигателя для FCAS Франция и Германия подпишут с консорциумом своих компаний к середине нынешнего года, аккурат в преддверии авиасалона в Ле Бурже; тогда же широкой общественности обещают представить и весь функционал перспективного истребителя.

Уже к 2021 году Airbus и Dassault должны будут представить аванпроект нового истребителя, а также разработать его архитектуру и определить функциональные возможности во взаимодействии с остальными элементами FCAS, в том числе на орбите, в воздухе и на Земле

Не секрет, что сама возможность реализации этого проекта долгое время была под вопросом. Во-первых, французам и немцам так и не удалось привлечь в программу FCAS Бельгию. Эта страна после прессинга со стороны США все-таки вынуждена была согласиться на приобретение 34 американских истребителей F-35, что в теории неизбежно сократит потенциальный рынок сбыта для FCAS. А значит, сделает программу более затратной. Правда, американцам пришлось здорово снизить цену. Если раньше бельгийцам на всю эту партию пришлось бы потратить 3,6 млрд евро, то теперь, после предоставленной «специальной скидки», они заплатят всего 2,594 млрд. То есть 76,3 млн долларов за самолет, включая оснащение вооружением и подготовку пилотов (примерно во столько же F-35 обходится сейчас ВВС США). Во-вторых, на приобретении F-35 Германией очень долго настаивали не только США, но и командиры люфтваффе. И если бы политическое руководство ФРГ поддалось этому давлению, то ни о каком совместном проекте с Францией уже не могло быть и речи. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель просто уволила командующего люфтваффе Карла Мюльнера, который лоббировал американские интересы. А волевым решением конкурсной комиссии F-35 был исключен из тендера ВВС Германии на закупку новых самолетов.

В итоге франко-германскому проекту FCAS, хоть и не без трудностей, все-таки удалось стартовать. Суммарные потребности ФРГ и Франции в истребителях нового поколения оцениваются примерно в 300 единиц, и этого достаточно для запуска FCAS в серийное производство. Кроме того, не исключено, что со временем их могут приобрести Австрия и Швейцария. Эти страны всегда довольно прохладно относились к закупкам американской техники, что в нынешней ситуации резко повышает экспортный потенциал франко-германского самолета FCAS.

Японский демарш

Но если с французами и немцами все, в общем-то, было понятно уже давно, то демарш Японии изумил даже американцев. Эта страна не только отказалась собирать F-35 на своей территории в рамках индустриального партнерства с Lockheed Martin, но и официально объявила о запуске программы создания национального истребителя пятого поколения F-3. Тем не менее от твердого заказа почти на 150 истребителей F-35 власти Японии не отказываются, но вот новые боевые самолеты для своих Сил самообороны они твердо решили делать усилиями национальных компаний.

Суммарные потребности ФРГ и Франции в истребителях нового поколения оцениваются примерно в 300 единиц, и этого достаточно для запуска FCAS в серийное производство. Кроме того, не исключено, что со временем эти машины могут приобрести Австрия и Швейцария

Как говорится в официальном комментарии японского военного ведомства, в целом на программу создания F-3 потребуется примерно пятнадцать лет и около 40 млрд долларов. Заметим, что у Японии есть в этой сфере весьма значительный научно-технический задел. Эта страна создает и испытывает истребители собственной разработки последние двадцать лет. Правда, в крупносерийное производство они запускались редко. Тем не менее и по аэродинамике, и по качеству материалов и по своим техническим характеристикам эти машины вполне соответствуют лучшим мировым образцам, за исключением лишь двигателей и вооружения (крылатых ракет, корректируемых авиабомб, системы управления огнем). Последнее японцы не разрабатывают, и, судя по имеющимся данным, какого-то заметного прогресса в этой области у них не наблюдается, чего нельзя сказать о самом истребителе. Так, еще три года назад концерн Mitsubishi Heavy Industries поднял в воздух прототип истребителя пятого поколения X-2 Shinshin (яп. «душа»), оснащенный американскими двигателями с отклоняемым вектором тяги. На самом деле это всего лишь демонстратор технологий, не способный нести вооружение ни во внутренних отсеках (у него их просто нет), ни на внешней подвеске. Этот аппарат весит не более 13 тонн, а размах крыла у него едва превышает девять метров. По внешнему виду он очень сильно напоминает уменьшенный F-22 — во всяком случае, оперение X-2 Shinshin и форма его воздухозаборников явно позаимствованы у американского самолета. Но в отличие от F-22 японский демонстратор практически полностью сделан из сверхпрочных углепластиков последнего поколения. Это обеспечивает ему невиданные показатели малозаметности. Если сами американцы любят хвастаться, что их истребитель на радаре отображается как мячик для гольфа, то X-2 на нем не виден вообще. «У нашего самолета эффективная поверхность рассеяния (ключевой показатель малозаметности) больше, чем у стрекозы, но меньше, чем у небольшой птицы», — говорят японские конструкторы. Конечно, полноценный F-3 такого преимущества будет лишен, хотя бы потому, что этот самолет планируется оснастить двумя двигателями, работа которых неизбежно испортит столь идиллическую картину.

Тем не менее новый японский самолет вполне может составить серьезную конкуренцию американским F-35, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Единственной технической проблемой этого проекта пока что остаются двигатели, которые еще только предстоит создать. Впрочем, работа в этом направлении ведется, и весьма активная. Еще осенью прошлого года Исследовательская лаборатория авиационного оборудования Японии испытала прототип нового турбореактивного двигателя с форсажной камерой FX9-1, создаваемого концерном IHI специально для F-3. Во время тестов японцы добились максимальной тяги на форсаже в 16,5 тонны. Это значительно меньше, чем у двигателя F-135 Pratt & Whitney, который стоит на F-35. Заметим, что американская силовая установка имеет бесфорсажную тягу 13 тонн, а с включением форсажной камеры — 19,5 тонны. Но здесь очень важно сказать, что у F-35 всего один двигатель, тогда как у японского F-3 их будет два. Известно, что японская силовая установка будет состоять из нескольких каскадов: трех в зоне вентилятора, шести в зоне компрессора высокого давления и по одному в зонах турбин высокого и низкого давления. И хотя пока что до серийного производства FX9-1 далеко, сомнений в том, что японцы доведут дело до конца, уже нет. Более того, создание «японского истребителя будущего» уже нашло отражение в среднесрочной оборонной программе Японии на 2019–2023 годы.