Ответ на комментарий

Уважаемый Лаврентий!

Спасибо за внимание к моему посту. Это очень приятно.

Извините за то, что отвечаю не сразу. Позавчера я уже почти написал вам ответ, но по неловкости случайно его стер, не отправив. Это иногда случается в редакторе Li.ru.

Мне приятен также Ваш интерес к Мини-ЭВМ "Саратов".

Это был мой первый компьютер, не считая незначительной университетской практики на "Минск-22".

Да, она действительно, пожалуй, была первой советской Мини-ЭВМ, которая отличалась тем, что вся целиком умещалась на столе.

Я, после университета поступив на работу в НИИ "Волна", был назначен ответственным за программное обеспечение для разрабатываемого в нашем отделе дисплея, того, что по теперешнему называется - монитор. Этот монитор тоже являлся первой отечественной разработкой подобного устройства настольного типа.

Немногие существовавшие до того советские мониторы, представляли из себя большие железные шкафы с телевизионным экраном и крупной клавиатурой на консольной полочке.

Наши новые дисплеи даже собирались установить во Всесоюзном Центре Космических Исследований, что по тем временам было ну о-о-очень престижно. К нам приезжала, помню, делегация из Звездного городка.

К сожалению, эти наши дисплеи, названные "Алмаз", как и Мини-ЭВМ "Саратов-2", постигла та же участь, что и большинство неплохих, успешных разработок того времени.

Когда проекты, длящиеся 2-3 года и продолжавшиеся иногда до 10-ти и более лет, завершались, и вся документация была готова, министерская комиссия принимала опытно-конструкторскую работу (ОКР или "тему", как тогда говорили).

Затем иногда выпускалась небольшая опытная серия в пять - десять - в лучшем случае - пятьдесят образцов, документы сдавались в архив, а разработчики срочно подыскивали себе другую ОКР, чтобы получать финансирование от министерства и, соответственно, зарплату.

Попросту говоря, до промышленного, т.е. до серийного производства новых изделий не доходило. Для этого необходимы большие капитальные вложения, риск и соответствующие стимулы. Министерскому начальству все это было не нужно, если на них не давили сверху из Кремля, в основном в случае угрозы утраты военного превосходства или особых амбиций руководителей государства.

Если для некоторых разработок и бывали исключения, то лишь благодаря самоотверженным усилиям отдельных энтузиастов, при этом обязательно имеющих большие неформальные связи в министерствах и выше.

Именно таким энтузиастом являлся главный конструктор и вдохновитель нашего дисплея Николай Григорьевич Козлов.

Он то и принимал меня, молодого выпускника мехмата, на ту работу.

У Козлова были связи в министерстве и, увидев однажды на международной выставке изящный настольный дисплей, а это демонстрировалось там, как величайшее техническое достижение того времени, он загорелся идеей сделать такой же свой, отечественный, на собственных оригинальных идеях. Говорили, что наш дисплей даже в министерстве тогда называли "Козлотрон".

НИИ "Волна" - теперешний "Алмаз", который на Трофимовском мосту, "Тантал" и ЦНИИИА подчинялись одному Министерству Электронной Промышленности. Поэтому наш отраслевой отдел 99 переводили то из НИИ "Волна" на "Тантал", когда было создано объединение двух предприятий с названием, как у нашего дисплея, "Алмаз", потом нас переводили обратно...

Думаю, что удивившее всех в то время решение Козлова принять предложение директора Тантала, Умнова, и занять должность парторга завода, было принято не без цели: все же вывести свое детище - настольный дисплей в серийное производство.

В должности парторга Николай Григорьевич Козлов скоропостижно умер где-то в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов от инсульта. Было ему Тогда, как помню, 42 года.

Дисплей тоже умер в архивах, морально состарившись лет через 5-8. А ведь какие ребята над ним трудились!

Благодаря своим связям, Козлов, еще при сборке самого первого дисплея, сумел добиться того, чтобы ему для отработки связи дисплея с ЭВМ и для демонстрации на выставках передали один из первых, опытных образцов Мини-ЭВМ "Саратов-2". Не помню, какая это была машина у них: первая, вторая или третья.

Поскольку ЭВМ "САРАТОВ-2" часто сбоила, и документация была еще не готова, нам просто передали неважные переводы с английского некоторых американских инструкций на синьке, то мне приходилось несколько раз посещать родственный нам по министерству ЦНИИИА.

Там-то мне и рассказали, что прототип "Саратов-2" снят с недавно утонувшей американской подводной лодки.

Какая то была лодка и как в нее проникли наши разведчики, я не спрашивал, да из них никто тоже не знал. Тогда детали происхожденияя трофеев холодной войны являлись великой тайной. Говорить об этом и сильно интересоваться было даже опасно.

Даже и сейчас всякие советско-российско-американские подводные лодочные дела остаются во мраке:

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1421

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1...1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)

http://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Scorpion_(SSN-589)

http://flot.com/history/si58.htm

http://video.google.com/videoplay?docid=-559561980...6710#docid=-222207190998002267

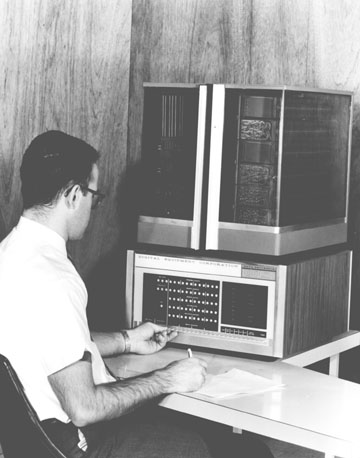

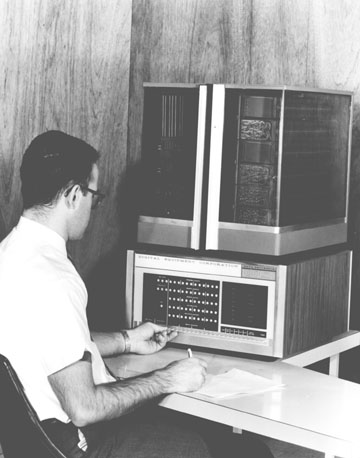

Показывали мне там ребята и сам прототип. Это была Мини-ЭВМ PDP-8.

Она стояла в отдельной комнате, находилась в прекрасном состоянии и работала практически бесперебойно, чего, к сожалению нельзя было сказать о нашей копии.

Однако, меня, тогда еще преисполненного юношеским максимализмом, поразил факт, что вокруг компьютера сидели наши инженеры с электрическими приборами и штангенциркулями, которые занимались тем, что теперь называется красивым термином реверс инжиниринг.

То есть передирали изделие в свои схемы и чертежи.

Тем не менее, при общем внешнем сходстве, том же размере и таком же дизайне, "Саратов-2" выглядела, к сожалению, несколько грубее.

Ну, клавиши были покорявее, битовые, регистровые окошки с лампочками были, почему-то у "Саратова-2" квадратными, а не круглыми, как у PDP,

Насколько я помню, и быстродействие у нашей ЭВМ отставало процентов на 20.

В остальном вся внутренняя логика была точно такой же.

Свое программное обеспечение ребята там не разрабатывали. Просто скопировали все бумажные перфоленты, которые они получили вместе с американской машиной, и передали нам.

Понимая, что своими воспоминаниями я навряд ли удовлетворю Ваше любопытство, собирался подробно рассказать, как ЭВМ "Саратов-2" работала и как на ней программировали.

Однако, когда задал в Гугле "PDP-8", то оказалось, что в интернете об этой машине всего очень много. Я столько рассказать не осилю.

Вот ссылки:

http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-8

http://www.pdp8.net/

http://www.pdp8.net/#pictures

http://www.divms.uiowa.edu/~jones/pdp8/

Там, правда, на английском. Если у Вас возникнут вопросы, то я с удовольствием на них отвечу.

А выглядела наша "Саратов-2" практически так же, как эта PDP-8 на фотографии.

Желаю Вам всего доброго.

ОН