Ўлемоносец

—тою в книжном магазине, в отделе русской прозы. ј где тут русска€ проза? ¬ лучшем случае русско€зычна€. √де тут классики второй половины 20-го века? јстафьев, јбрамов, Ѕелов, –аспутин, —олоухин, Ўукшин? √де идущие за ними √орышин, ≈кимов, Ћичутин? —плошные сплетни о знаменитост€х, новые описани€ уже описанных исторических событий, запоздалые разборки происшедшего в веках.

огда мен€ спрашивают, прозу кого из современных писателей можно вз€ть за образец русской литературы, € называю ≈вгени€ »вановича Ќосова. ”дивительный писатель! ѕроза чистого, родникового русского €зыка. ¬от уж кто отличаетс€ целомудренным отношением к каждому слову. ѕредставить, что он оскорбит свои страницы использованием бранных слов невозможно. “аковы и герои его повестей и рассказов. «Ўопен, соната номер два», «¬арька», «Ўуба», «ѕ€тый день осенней выставки», «» уплывают пароходы», « расное вино победы» и, наконец, «”св€тские шлемоносцы». Ёто классика. Ёто соединение двадцатого века с веками прошедшими.

јртиллерист ≈вгений Ќосов встречал день ѕобеды в больничной палате, в госпитале города —ерпухова. Ќа вопрос читателей, откуда он вз€л героев дл€ рассказа « расное вино победы», он ответил: «“ак это всЄ было со мной, тут всЄ одно к одному: и умерший в этот день фронтовик опЄшкин, и красное вино на белой подушке, и рисунок деревенского дома, и скворечник, нарисовать который умирающий просил. ѕрошептал: «ƒомок, домок пририсуй». ¬спомнил € скворечники, которые в детстве мастерил с отцом». » ≈вгений »ванович, которому тогда было еле за двадцать, сам израненный, левой рукой нарисовал домик дл€ скворушки.

ќдарЄн был ≈вгений Ќосов разносторонне. Ёто же урска€ земл€, земл€ былинных землепашцев, богатырей, композитора √еорги€ —виридова, скульптора ¬€чеслава лыкова. Ќо, конечно, прежде всего, на все времена, земл€ преподобного —ерафима —аровского. «десь соединение речи центральной –оссии и начинающегос€ южного говора.

ћотив защиты ќтечества, такого прекрасного, отрадного, любование им, воспевание знаменитой курщины, котора€, конечно, озвучена курскими соловь€ми, славна€ битвами в защиту ќтечества (одна урска€ дуга чего стоит) удивительна€ по работе своими спокойными реками, невысокими взгорь€ми, плодородной землЄй, а, главное, такими прекрасными людьми, которых описывает их любимый писатель.

„ита€ повесть «”св€тские шлемоносцы» как-то невольно вспоминаешь «—лово о полку »гореве», русские былины. ѕолное ощущение, что именно здесь распахивал русское полюшко ћикула —ел€нинович, который по первому зову пойти с дружинниками «закинул свою сошку за ракитов куст» и пошЄл на басурманов.

¬с€ природа жива€ дл€ нашего писател€. — ним разговаривает синичка: «ј что такое работать?» - «Ёто об€занность каждого человека», - отвечает автор. ≈го работа - —лово.

» кто бы ещЄ так написал о весеннем та€нии: «¬ыгл€нуло солнце, и пошЄл по земле весЄлый, бубенчатый перезвон капели, будто весна катила на невидимой тройке». » дл€ автора, а уже и, с его помощью, дл€ нас звучит мелоди€ обычной речной ракушки. —во€ мелоди€ и у зимнего речного камыша.

ƒаже и неодушевлЄнна€ кукла, брошенна€ хоз€йкой, одушевл€етс€ автором. — помощью знакомого ему јкимыча. јкимыч подбирает испачканную куклу, отчищает от гр€зи, заворачивает в чистую тр€почку, выкапывает ей €мку и хоронит. «” неЄ ведь облик-то человеческий». ј кто-то же издевалс€ над этой маленькой человечинкой.

«амечаем ли мы, что за какие-то тридцать лет помен€лись игры и игрушки у детей . √де теперь вековечна€ игрушка девочек кукла ћаша? »грушки мальчиков пистолетики, автоматы, машинки сменили айфоны. Ѕолее того, подчин€€сь Ѕогом вложенному в девочек инстинкту материнства, они всегда носили с собою именно куколок. ј сейчас стали носить зверушек. “ревожный знак.

Ќет в магазинах хороших русских книг писателей, которые воспитывают любовь к –оссии. ¬от мы говорим о ≈вгении Ќосове. ака€ богата€ у него набралась литература дл€ детей и отроков. Ќе дл€ фанатов, не дл€ тинейджеров, именно дл€ отроков. ѕрочитавшие его рассказы «¬арька», «Ўуба», «ѕ€тый день осенней выставки», «¬ чистом поле за просЄлком», «» уплывают пароходы», «Ўопен, соната номер два» об€зательно прикоснутс€ своей растущей душой к чистоте и целомудрию, к ожиданию светлых чувств. ¬едь никто не заставл€ет ¬арьку помогать выращивать уток, она сама. ”видела однажды ут€т, таких хорошеньких, таких потешных, таких голодненьких и не смогла уйти от них. ј тут и цыганский отрок —ашка, которому ¬арька нравитс€. ƒа и ¬арьке он тоже. ќн привозит корм дл€ уток и всегда говорит, что ѕушкин это —андро - цыганский поэт. Ќо ¬арька с этим не согласна. » бесподобное описание, как они скачут на кон€х по степи, как —ашка догон€ют еЄ и пытаетс€ поцеловать. ќна отбиваетс€. «ѕотому что цыган, да?» - спрашивает он. - «ѕотому что дурак»,- отвечает она. ј потом, ощуща€ в себе новое, тревожащее душу чувство, бежит к своим подопечным ут€там и рассказывает им, что корм дл€ них привЄз —ашка и что —ашка хороший.

ƒа и какой рассказ ни возьми. ак можно не узнать, как мальчишка ≈всейка гонитс€ за радугой. ќна же только что была совсем р€дом и вдруг нет. ак так? ј разве не интересно узнать про старую ворону, про то, как она, на радость воробь€м, потер€ла кусок хлеба. ј как патефон спас петуха. ј как синичка пришла к человеку.

» как в год юбиле€ ¬еликой ѕобеды не прочитать звен€щий скорбью и мужеством рассказ «Ўопен, соната номер два». ћы привыкли считать эту сонату похоронной, но послушайте еЄ в исполнении —ерге€ –ахманинова. Ёто да, траурные нотки есть в ней, но мощь преодолени€ жизнью смерти необыкновенна. ¬ рассказе (музыканты играют в деревенской избе солдатской вдовы) д€д€ —аша, старший над оркестрантами, после басового вступлени€м повЄл на кларнете «то высокое серебр€ное соло, что звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветвлЄнно».

» подумайте, почему у ÷ентральной детской библиотеки урска стоит пам€тник белому гусю? ѕравильно, это пам€тник герою рассказа ≈вгени€ Ќосова «Ѕелый гусь». √ордый, независимый, неприступный, он, в момент непогоды, ветра, града укрывает гус€т.

ј вот рассказ о девочке ƒун€шке. ќна сверстница ¬арьки, тоже летом работает. ћечтает о новом пальто. ƒа и мама еЄ ѕелаге€, видит, что дочка уже выросла из прежнего пальтишка, совсем уже взросла€. ≈дут в город. ј там, в магазине, женщина покупает шубу, один рукав которой стоит три дун€шкиных пальто. Ќо разве чистое сердце ƒун€шки завистливо. ≈й так нравитс€ ими купленное пальто. ќна даже проделывает маленькую дырочку в обЄрточной бумаге, чтобы ощутить гладкий мех воротника. » ей уже хочетс€, чтобы скорее пришла зима и она пошла бы в своЄм новом пальтишке. ѕодчеркнЄм: заработанном ею самой. “ак и видишь эту милую, красивую, работ€щую ƒун€шку.

¬енчает рассказы ≈вгени€ Ќосова рассказ «∆ивое плам€». ороткий срок цветени€ у маков. Ќо как они прекрасны, как долго помн€тс€ потом. “ак и рассказы нашего современного классика: небольшие по объЄму, но впечатл€ющие. » не осыпаютс€ их листочки, а запечатлеваютс€ в сердце и пам€ти.

ќткуда силы таланта ≈вгени€ Ќосова? ќтвет самый простой: от родной земли. ќт его воспоминаний о собственном детстве, от его любви к дет€м, животным, к рассветам и закатам, к нашей родине - –оссии. акое счастье, что его книги помогают взрослым и дет€м быть едиными в понимании счасть€ жить на земле под небесами, помогать друг другу, любить нашу единственную, самую лучшую родину, –оссию.

«“ы победил косно€зычье мира…»

≈сли применить военные термины к разговору о литературе, то поэзи€ всегда была разведка боем. ѕроза - это захват территории, критика - оценка сражений. ќтсидевшись в тылу, критика начинала разбор полЄтов. ѕо ней выходило (мы говорим о второй половине и о последней трети двадцатого века), что поэзи€ - это отклики на событи€. ќна поощр€ла публицистику, рифмовку событий твор€щихс€ в стране: строительство электростанций, освоение целины, проникновение в космос, поощр€ла поэтов, рифмовавших свои поездки по миру. —опротивл€лись такой постановке вопроса немногие, в частности ожинов, ѕалиевский, ћихайлов. ¬от они-то как раз отмечали не лихих рифмачей, умудр€вшихс€ одновременно слыть смелыми и урывающими премии за поэмы к юбиле€м страны, вожд€, слав€щими идеологию каждого нового правительства, а поддерживавшие именно поэзию. “о есть жизнь души. «“омление духовной жаждой», вспомним ѕушкина. Ќе упрЄки обсто€тельствам внешней жизни, а улучшение своей души. Ќе кто-то виноват в твоих неур€дицах, а ты сам.

ћногим трудно представить, что славные наши борцы за русскую душу Ќиколай –убцов и ёрий узнецов считали своим учителем јнатоли€ ѕередреева. ≈сли и не учителем, то старшим братом несомненно. Ќемного старше их, но более их перестрадавший (детство в войне, сиротство), ѕередреев €вилс€ продолжателем духовности русской поэзии.Ёто объ€снимо тем, что все они, да и мы, грешные, вырастали на образцах русской классики. ƒержавин, рылов, ѕушкин, “ютчев, Ћермонтов. Ќекрасов, —уриков, Ќикитин, Ѕлок, ≈сенин. ј русские поэты, наши современники, выходцы из пространств матушки –оссии, прекрасно знали не только русскую поэзию, мировую. ак писал Ќиколай –убцов: «» как живые в наших разговорах: ≈сенин, ѕушкин, Ћермонтов, ¬ийон». “ак вот, и –убцов и узнецов ощутили в стихах ѕередреева освежающее ве€ние классической лиры. ак он сам писал о русском поэте: « “ы победил косно€зычье мира. » в наши дни ты подн€л лиру их, хоть т€жела классическа€ лира».

ќ, как сопротивл€лись либералы, адепты п€той колонны, тому, что в русскую литературу вход€т люди без знатного происхождени€, без европейского образовани€, люди - продолжатели великого дела - защитники –оссии, еЄ древних устоев и, прежде всего, ѕравослави€. ќбозвали их деревенщиками. ƒа, практически все они - выходцы из сельской местности. » что? Ёто наименование стало не насмешкой, а великой честью принадлежать именно к деревенщикам. «емл€! «емл€ матушка спасала. Ќе растЄт пшеница на асфальте, редкие травинки сквозь асфальт пробиваютс€, а хлебушек растЄт на земле.

ќт земли, от еЄ материнского начала, от того древне-русского поверь€, что она даЄт силу слабеющим в битве богатыр€м, идЄт и превосходство русской поэзии над другими. Ќо именно русской, а не русско€зычной. Ёто первое. ¬торое, и главное: любовь к –оссии. Ћюбовь и понимание, что –осси€ спасает мир, что будущее за –оссией. » за русской поэзией, так много свершившей в последние два века, именно за ней, будущее словесности планеты.

≈щЄ струна нат€нута до боли, ≈щЄ душе так непомерно жаль “ой красоты, рождЄнной в чистом поле, ѕечали той, которой дышит даль.

Ёто очень русское осознание безграничного простора –уси, родило в русском понимании ощущение вольной воли. » тишины одновременно. ” нашего поэта вода, падающа€ с плотины, постепенно замирает, «готовитс€ пустынна€ вода к таинственному акту отражень€». ќтражень€ чего? Ќебес над пейзажами, которые по сути портреты –оссии. » природа у поэта одушевлена до зримых образов:

» шум вокруг весь день стоит такой,

ак будто что и чувству€ и зна€,

Ѕежит, листву и травы простира€,

ѕрирода, потер€вша€ покой.

јнатоли€ ѕередреева не надо объ€сн€ть, надо его читать и чувствовать. Ќе забуду никогда встречи с ним, и дл€ улыбки вспомню, как мы, јнатолий √ребнев и аз грешный, рассказывали ему: - Ћовим машину, садимс€ в неЄ и читаем водителю: «ЎофЄр берЄт мен€, сажает, а € ему ни сват, ни з€ть. ЎофЄр глаза свои сужает, соображает, сколько вз€ть». ƒочитывали до конца: « ј на лице его морщина и он задумчиво гл€дит и, тормоз€ свою машину, мне так, не гл€д€, говорит: ¬ылазь, вылазь, не суетись, иди, иди, студент, учись». » много раз с нас денег не брали. јнатолий сме€лс€ и говорил: «Ќу, водител€м вы не платили, платите мне». ќплата €вл€лась. » вознесЄнные стаканы или бокалы, были за русскую поэзию, за –оссию.

ак сейчас, вспоминаю его, красивого, высокого, всегда готового прийти на защиту человека, люб€щего –оссию. ќчень нелегко и трудно он жил. Ќо всегда был подт€нут, собран, весел, насмешлив. «апомнил от него правило: «„ем хуже твои дела, тем лучше ты должен выгл€деть».

¬ завершение краткого слова о поэте его классические строфы:

Ќаедине с печальной елью € наблюдал в вечерний час

«а безконечной каруселью созвездий, окружавших нас.

Ќо чем торжественней и строже вставало небо надо мной,

“ем беззащитней и дороже казалс€ мир земли ночной.

–азве это не напоминает лермонтовское «¬ыхожу один € на дорогу»? Ќо тут именно наша эпоха, наше врем€, наша поэзи€. ƒл€ нас несомненно, что строка ѕередреева о классической лире, победившей «косно€зычье мира» относитс€ к нему самому.

»сторик истории

«” каждого человека, как и у каждого народа, есть своЄ таинственное предназначение», – говорил ¬адим ¬алерианович ожинов. ј кто сам ожинов, и в чЄм его предназначение? ќно уже не таинственно дл€ нас, его знавших, читавших, у€снивших его огромную роль в русской литературе и истории. ќн – ¬ергилий в книжном царстве, истолкователь и философ процессов, прошедших в веках письменности, он современен во всех своих трудах, и от того необходим дл€ понимани€, что такое –осси€ дл€ планеты, дл€ мировой цивилизации.

ћосквич, центровой житель столицы от рождени€ до ухода в вечность, он насквозь русский. Ћюбовь к –оссии его одна и пламенна€ страсть. ќбладающий огромными знани€ми, он использовал их прежде всего дл€ возвеличивани€ –оссии. »менно литература была возносима им. «Ћитература в –оссии, начина€ с одиннадцатого века, играла в –оссии решающую роль». „ем он доказывал этот свой тезис? “ем, что «литература есть воссоздание истории».

Ќа отроческих и юношеских фотографи€х мы видим несомненного задиру, бунтар€, с непокорной шевелюрой, требовательным взгл€дом, какие бывают у людей, идущих за свои убеждени€ на плаху. ј возьмЄм снимки последних лет его жизни (он, рождЄнный в 1930-м году, дожил до нового тыс€челети€), на них это великий мудрец, спокойный, чуть ироничный мыслитель. ”же отсто€вший прижизненную свою вахту служени€ литературе и истории. », добавим, и сейчас продолжающий доблестно служить –оссии.

ѕодумать только, € познакомилс€ с ним осенью 1968 года. 50-летию ———– была возведена ќстанкинска€ телебашн€ с телецентром у своего подножи€, а в нЄм была открыта четвЄрта€, в дополнение к трЄм, уже существовавшим, программа. » на ней € работал. ѕредполагалось, что программа создана дл€ интеллектуалов. я вЄл ƒискуссионный клуб. ћы шли всегда в пр€мой эфир, никого это не смущало. —тавили острые темы. Ќапример: «Ё¬ћ. ¬озможности электронного мышлени€». ƒа, товарищи, это уже тогда впаривали замену человеку, это тогдашнее подобие, предтеча »скусственного »нтеллекта.

„тобы передачи получались живее, приглашались участники с разнопол€рными точками зрени€ и мнени€. ј € ещЄ со студенчества ходил в »нститут мировой литературы (»ћЋ») на конференции и мне очень нравились задиристые выступлени€ и ожинова и ѕалиевского. »х-то € и пригласил. ј с другой стороны были, кажетс€, ѕекелис и –унов. “о есть, так сказать, новаторы и традиционалисты.

ѕетр ѕалиевский приехал на мотоцикле, хот€ и не новаторов представл€л. ќни с ¬адимом ¬алериановичем с блеском отработали отведЄнное эфирное врем€, ни в чЄм не передоверив человеческих качеств электронике. ѕодали на прощание противной стороне руки, и мы втроЄм отправились в ресторан « осмос» у метро ¬ƒЌ’. ¬скоре ѕалиевский угазовал, а мен€ ¬адим ¬алерианович позвал «ненадолго поехать» в один дом у урского вокзала. ¬ нЄм было шумно. Ќас бурно приветствовали. ѕринесЄнное нами средство продолжени€ радости пошло в дело. ожинов вз€л гитару.

- ќдно вводное слово может изменить весь смысл, – сказал он, – поЄм! – и ударил по струнам:

«Ќа просторах родины, родины чудесной, закал€€сь в битвах и труде, мы сложили, ¬ ќЅў≈ћ, радостную песню о великом друге и вожде. —талин – наша слава боева€, —талин – нашей юности полЄт. — песн€ми бор€сь и, ¬ ќЅў≈ћ, побежда€, наш народ за —талиным идЄт»…

» ещЄ потом были встречи. », конечно, радостное чтение всЄ новых трудов ¬адима ¬алерь€новича. ќсобенно запомнилось, как он расправилс€ с хвалЄной Ќобелевской премией, показав еЄ безстыдство, лживость и услужливость европейничанию (ƒанилевский).

» пр€ма€ заслуга ожинова в судьбе опального мыслител€ ћихаила Ѕахтина. ѕубликации его трудов, возвращение из —аранска в ћоскву – это дело рук ожинова.

¬ 80-е годы повезло вместе с ним побывать на „ерноморском флоте. ¬овсю уже шЄл неведомый народу и не освещаемый в —ћ» раздрай с украинцами. ¬ыступали перед мор€ками. — нами ещЄ был поэт √ригорий алюжный. роме того, там ¬адиму ¬алериановичу было необходимо увидеть пам€тную доску с именами защитников —евастопол€, в частности видеть фамилию отца поэта ёри€ узнецова, подполковника ѕоликарпа узнецова, погибшего при штурме —апун-горы. Ёто ему посв€щены скандальные строки поэта: «я пил из черепа отца…» и «ќтец, ты не принЄс нам счасть€. ћать в ужасе мне закрывает рот». ёри€ узнецова ожинов ставил высоко. Ќе случайно и стихотворение узнецова посв€щЄнное ожинову, звучит эпически: «ѕовернувшись на запад спиной к заход€щему солнцу слав€нства, ты сто€л на стене крепостной и гигантска€ тень пред тобой улетала в иные пространства. ќбнима€ небесную высь, через камни и щели ¬остока, пролегла тво€ русска€ мысль, не жалей, что она одинока. —вои слЄзы оставь на потом: ты сегодн€ поверил глубоко, что зав€жутс€ русским узлом эти кручи и бездны ¬остока». –азве не о пророческом даре ожинова говорит поэт. –азве мы не свидетели теперешнего обращени€ ¬остока к –оссии?

≈здили тогда же в ’ерсонес, на место рещени€ ¬еликого кн€з€ ¬ладимира. ћесто было совсем запущенным, продуваемым: камни, полынь, голые кусты. ’олодные волны „Єрного (–усского) мор€.

- “ут надо возвести храм до небес, – сказал ¬адим ¬алерианович.

Ќе раз потом вспоминал € его пророческие слова, посетив величие возрождЄнного, фактически заново созданного, ’ерсонесского комплекса в пам€ть рещени€ –уси.

ƒа, как бы жили мы без ожинова, столько сделавшего дл€ русской культуры, дл€ прихода новых талантов на возделывание еЄ нив. ожинов всегда был настроен как камертон на отклик насто€щему таланту. Ўирпотреб поэзии шестидес€тников он не терпел, о ¬ознесенском и ≈втушенко отзывалс€ пренебрежительно и с трибуны и в стать€х. ј кого поддерживал? Ќикола€ “р€пкина, —ерге€ Ќаровчатова, ћихаила Ћуконина, јлексе€ –ешетова из ѕерми, Ѕориса —иротина из —амары, јлексе€ ѕрасолова из ¬оронежа (судьба похожа€ на рубцовскую), јлексе€ Ќедогонова, јнатоли€ ѕередреева, ¬ладимира —околова, —танислава ун€ева. — последним был дружен и в более поздние годы даже замещал его, формиру€ номера «Ќашего современника».

онечно, главную книгу о великом поэте ‘едоре “ютчеве написал именно ожинов. «ащища€ в ней и отстаива€ право русского поэта участвовать в политике, особенно во времена т€желые дл€ отечества, в одно из которых прозвучали вещие строки “ютчева: «“еперь тебе не до стихов, о, слово русское, родное». ѕодумаем: что-то при этом тер€ет поэзи€? Ќет, обретает. ќткуда у поэта талант? онечно, от Ѕога. “о есть Ѕог как раз довер€ет поэтам нести спасительную ответственность за судьбы своего народа. » об€зательно награждает за выполнение этой ответственной миссии.

¬ огромном таланте Ќикола€ –убцова ожинов видел таинственную движущую силу жизни и творчества.

« ак будто ветер гнал мен€ по ней,

по всей земле, по сЄлам, по столицам.

я сильный был, но ветер был сильней,

и € не мог нигде остановитьс€».

–азве здесь ветер не образ судьбы, разве судьба это не —уд Ѕожий?

–азмышл€€ о религиозных воззрени€х ожинова, можно сказать, что присутствие Ѕога в мире дл€ него было несомненным. Ѕыло оно, конечно, с литературной окраской. ќчень многое сделал он дл€ возвращени€ в ÷ерковь ќптиной пустыни, но тут, конечно, про€вл€лись его симпатии к великим иреевским. ѕосещал церковь —имеона —толпника, но оп€ть же, вспомина€ всегда о том, что в ней был прихожанином Ќиколай √оголь и венчалс€ јксаков. Ќо не нам судить. Ќа отпевании ожинова, именно в этой церкви, батюшка сказал: «я всегда знал, что в моЄм приходе живЄт такой значительный человек, русский учЄный. ∆аль только, что он не испытывал таинств исповеди и ѕричасти€. Ќо, может быть, он был на Ћитурги€х в других храмах, не знаю». Ќе знаем и мы, и судить не будем. ѕо смыслу своих трудов, убеждений, воззрений он, несомненно, православный.

¬едь стоит только взгл€нуть на список его основных трудов. ≈го фактически ведущее участие в создании трехтомного труда «“еори€ литературы», книги: «—удьбы –оссии», «ѕобеды и беды –оссии», «„ерносотенцы и революци€», «»стори€ –уси и –усского слова». ¬се они доступны. ќткрой любую – на теб€ хлынет спасительное понимание, что такое наша –осси€, как надо еЄ любить. Ќевозможно так искренне говорить о –оссии и не быть верующим.

¬ дев€ностые годы оголтелого наступлени€ на –оссию было почти невозможно организовать хот€ бы мало-мальскую защиту св€тынь –оссии, еЄ нравственного облика. Ќо были, конечно, попытки. »здательство «—толица» предприн€ло ежемес€чное издание «ƒневника писател€». ѕо типу «ƒневника», издаваемого ƒостоевским. ≈го профиль украсил обложку. ƒл€ участи€ в ƒневнике издательство пригласило нас: ¬адима ожинова, сению ћ€ло, мен€, грешного, дл€ написани€ статей. Ёто начало 1994-го года. Ќаписали. ѕервый и второй выпуски вышли, а третий, хот€ и написанный и набранный, пустили под нож. ћало того: предыдущие тиражи вывезли в неизвестном направлении. » вскоре – финал торжества демократии – издательство закрыли. ƒемократическа€ свобода слова была налицо. онечно, хорошо бы переиздать этот ƒневник.

» закончу тоже гитарными аккордами. » сам ¬адим ¬алерианович замечательно пел и всегда поддерживал композиторов и певцов, так сказать, русской тематики. ќсобенно на стихи –убцова «¬ горнице моей светло», ««везда полей», «я буду скакать по холмам задремавший отчизны», «ќсенн€€ песн€», «я буду долго гнать велосипед».

¬ пам€ти слуха звучит его голос, а на полке сто€т его книги. Ќеобходимые дл€ обретени€ силы и мужества в битвах за нашу –оссию.

¬ 80-е и далее бытовала шутка: «¬сЄ может знать только ожинов». ¬спомним апостола: «Ќо кто любит Ѕога, тому дано знание от Ќего» ( ор. 8:3).

¬след за своим учителем Ѕахтиным, ожинов стал и нашим учителем, внуша€ нам: наша жизнь – это действие, это непрерывные поступки, это служение. ј служение кому или чему – это наш свободный выбор. ј кому мы можем служить, име€ пред собою великие примеры служени€ Ѕогу и –оссии?!

»сточник: –оссийский писатель

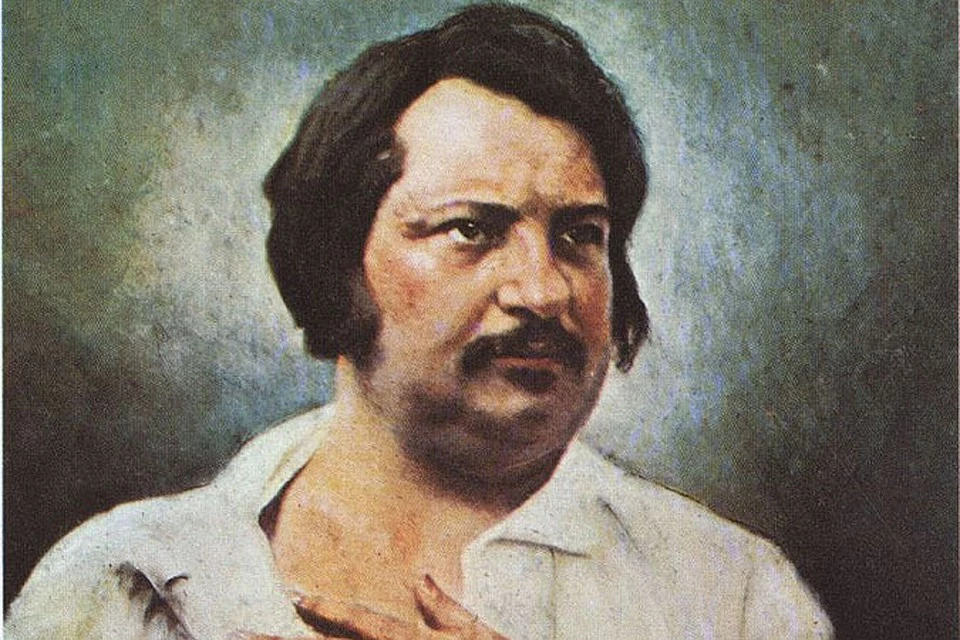

ѕортрет: vgora-cbs.ru

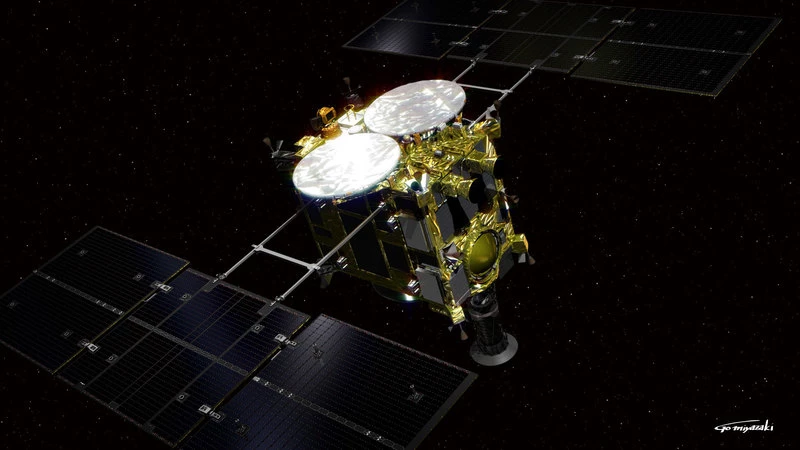

—ообщаетс€, что в насто€щее врем€ в ƒжакарте проживает около 42 миллионов человек.

Ќа втором месте оказалась ƒакка, столица Ѕангладеша с населением около 37 миллионов человек. “окио, который в отчЄте ќќЌ учитываетс€ вместе с трем€ соседними префектурами, опустилс€ на третью позицию — теперь в мегаполисе проживает около 33 миллионов жителей. Ёто серьЄзное изменение по сравнению с предыдущим докладом 2018 года, когда €понска€ столица занимала первую строчку с 37 миллионами человек.

ак по€снили эксперты ќќЌ, перестановки в рейтинге св€заны не только с реальным ростом населени€, но и с обновленной методикой подсчета. Ќовый подход позвол€ет более точно определ€ть границы городских, пригородных и сельских территорий, обеспечива€ сопоставимость данных между странами.

«Ќова€ оценка обеспечивает более сопоставимое на международном уровне определение границ городской территории, основанное на схожих демографических и геопространственных критери€х», — приводит «ћо€ планета» рассказ руководител€ отдела оценок и прогнозов населени€ департамента ќќЌ ѕатрик √ерланд со ссылкой на The Guardian.

ќбновленные данные демонстрируют стремительное ускорение урбанизации: если в 1950 году в городах жила лишь п€та€ часть населени€ «емли, то сегодн€ — почти половина из 8,2 миллиарда человек.

–ейтинг крупнейших мегаполисов подтверждает, что центр мирового демографического роста сместилс€ в јзию. ƒев€ть из дес€ти самых населЄнных городов мира теперь наход€тс€ именно там.

¬ первую дес€тку, помимо ƒжакарты, ƒакки и “окио, вошли Ќью-ƒели, Ўанхай, √уанчжоу, аир, ћанила, алькутта и —еул.