-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 9846

Комментариев: 27550

Написано: 62367

“Жила однажды, похоронена дважды” |

Среда, 03 Марта 2021 г. 18:09 + в цитатник

История Марджори Маккол кажется нереальной, но как бы там ни было – это подтвержденный факт.

В 1705 году, когда уровень медицины был весьма далек от современного, умерла от лихорадки жена доктора Джона Маккола. Она была спешно похоронена, чтобы предотвратить распространение болезни. Накануне Джон подарил супруге дорогое кольцо, хоронить с драгоценностью ее не хотелось, но из-за отека снять колечко не удалось. Марджори была похоронена с очень дорогим кольцом на пальце.

Сразу после похорон на могилу явились грабители, не брезговавшие поживиться золотишком мертвеца. Могила была раскопана, но снять кольцо не получалось, гробокопатели решили отрезать палец. Как только из надреза показалась кровь, Марджори очнулась от комы, в которую впала, села в гробу и закричала.

Что случилось со злоумышленниками достоверно неизвестно. Некоторые источники утверждают, что, увидев воскресшую покойницу, они упали замертво, другие — что в ужасе покинули зловещее место.

Марджори удалось выбраться из гроба, и женщина отправилась домой.

Джон МакКолл, муж Марджори, был дома с детьми, когда услышал стук в дверь. Мужчина сказал детям: «Если бы ваша мама ещё была жива, поклялся бы, что это её стук». Отперев дверь, он увидел за ней Марджори в погребальной одежде, с капающей от руки кровью, и упал замертво и был похоронен в могиле, предназначавшейся для Марджори.

Марджори прожила ещё много лет, вновь вышла замуж и родила детей. Когда она наконец умерла, была похоронена на том же кладбище Шэнкилл (Лурган, Ирландия). Её надгробие сохранилось. На камне написано: «Жила однажды, похоронена дважды».

В современной медицине такой феномен известен под названием «синдром Лазаря» или самореанимация, под которым подразумевается спонтанное восстановление нормального сердечного ритма после проваливавшихся попыток медицинской реанимации и признания пациента мертвым. Название, как можно понять происходит из библейской легенды об оживлении Лазаря Иисусом Христом. Первый раз «синдрома Лазаря» был зафиксирован в 1982 году. С тех пор феномен встречался 38 раз.

https://sm.news/

|

|

|

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Гены предков |

![]() Вложение: 13478562_video20240426040202.mp4

Вложение: 13478562_video20240426040202.mp4

|

|

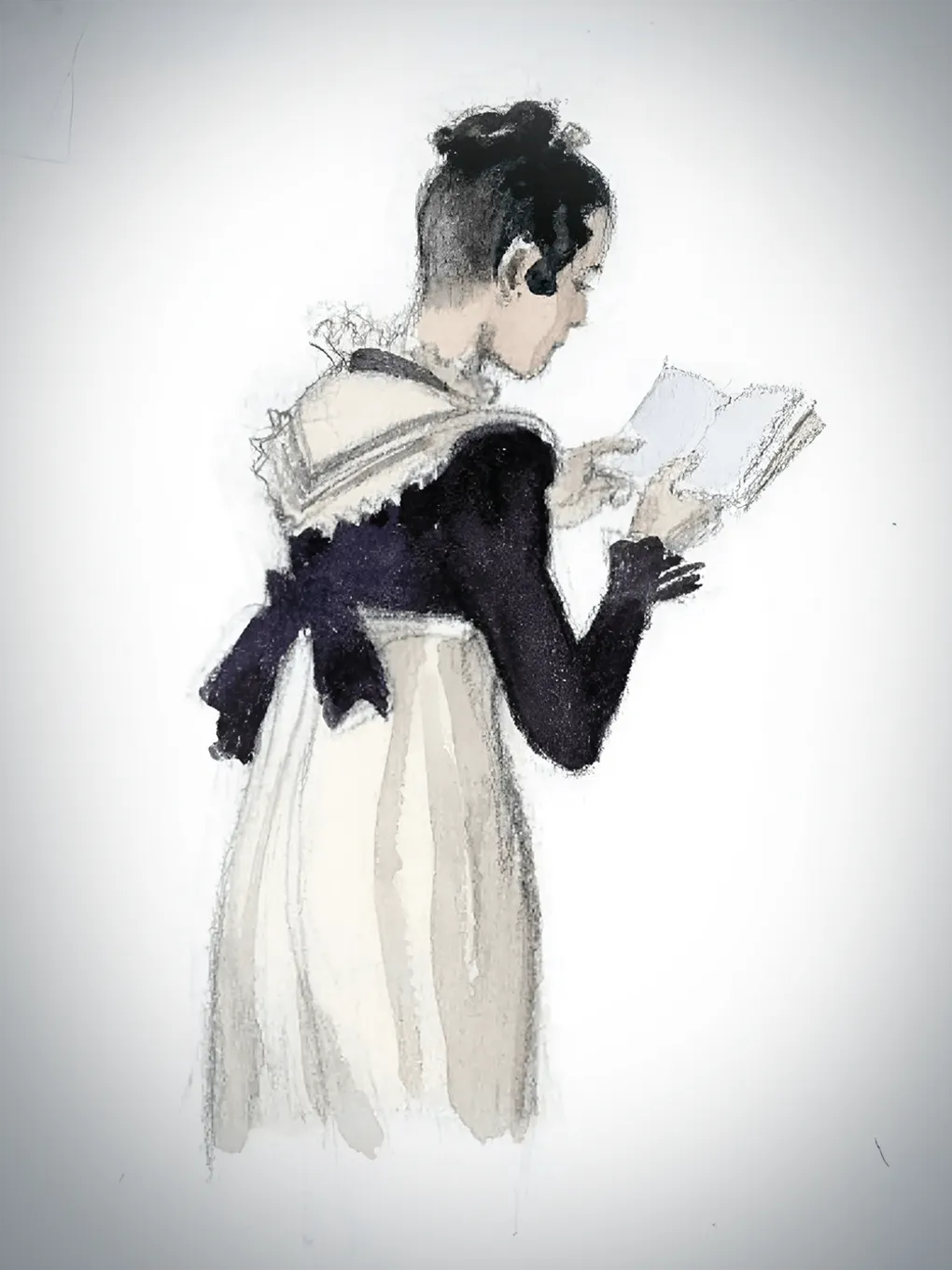

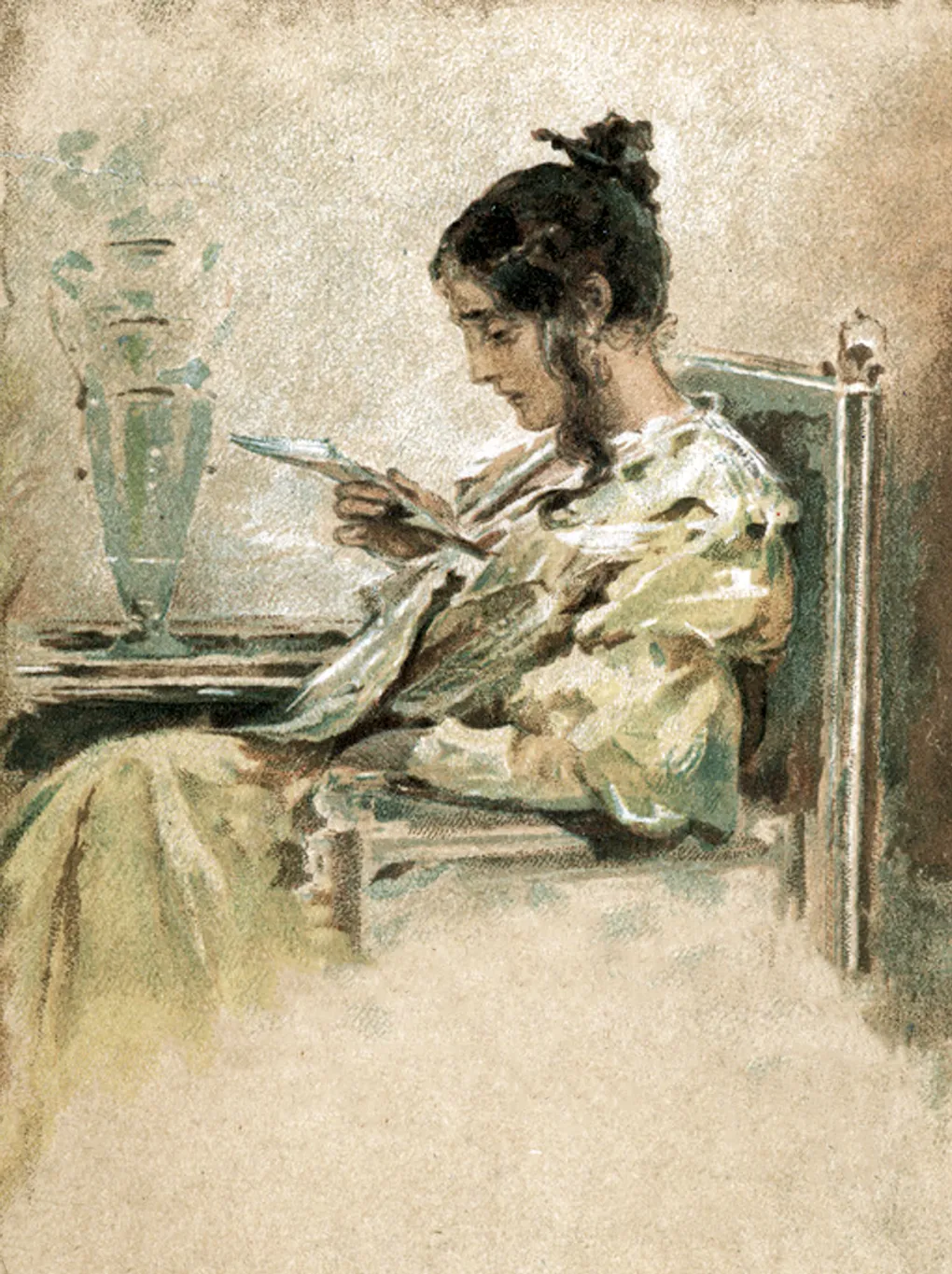

Что читала Татьяна Ларина. |

На страницах романа «Евгений Онегин»

спрятался гид по европейской и российской литературной жизни почти за 30 лет — с 1800-х до 1820-х годов. У всех главных героев были свои книжные полки, которые подробно рассказывали об их личных качествах, вкусах и вовлеченности в культуру. Разбираемся, что и почему предпочитала читать Татьяна Ларина и как встреча с Онегиным

изменила ее библиотеку.

Когда российские дворянки увлеклись чтением

Книги с маминых полок

Они ей заменяли всё;

Она влюблялася в обманы

И Ричардсона и Руссо.

Не потому, чтобы прочла,

Не потому, чтоб Грандисона

Она Ловласу предпочла;

Но в старину княжна Алина,

Ее московская кузина,

Твердила часто ей об них.

Малек-Адель и де Линар,

И Вертер, мученик мятежный,

И бесподобный Грандисон…

В одном Онегине слились.

Воображаясь героиней

Своих возлюбленных творцов,

Кларисой, Юлией, Дельфиной,

Татьяна в тишине лесов

Одна с опасной книгой бродит…

|

|

Понравилось: 2 пользователям

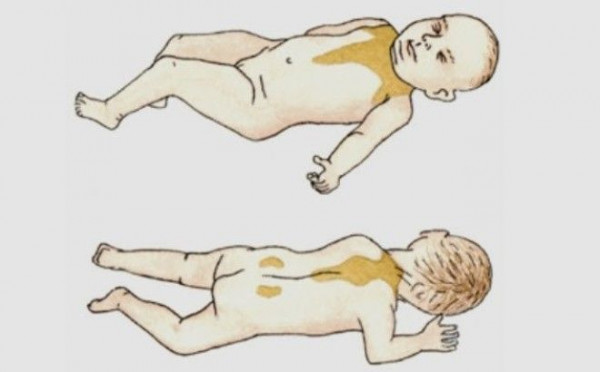

Удивительные способности и умения младенцев, о которых не все знают |

Новорожденные дети могут плавать

Однажды группа учёных решила, что было бы неплохо погрузить 36 новорожденных малышей в воду и посмотреть, что с ними произойдёт. Как ни странно, но дети не утонули, а исследователи обнаружили удивительный факт: младенцы на уровне инстинктов знали, как задерживать дыхание под водой. С ними ничего плохого не произошло: наоборот, они смеялись и улыбались, когда их вытащили из воды.

Но, как было установлено впоследствии, новорожденные дети способны на большее, чем просто задерживать дыхание под водой. В ходе другого эксперимента учёные попросили родителей подержать своих маленьких детей на поверхности воды животиками вниз. Малыши, чтобы удержаться на плаву, начали двигать ногами и руками, имитируя плавательные движения.

Данные эксперименты доказали, что новорожденные дети обладают инстинктивным умением нырять и плавать. Исследователи также обнаружили, что эта способность теряется, когда мы достигаем шестимесячного возраста.

Дети обладают способностью восстанавливать поврежденные подушечки пальцев

К такому выводу пришел биолог и дерматолог Маюми Ито из медицинского центра Лангоун Нью-Йоркского университета. Ученый и его коллеги обнаружили в корне ногтя новую группу стволовых клеток, которые способствуют регенерации ампутированных конечностей у мышей, но обязательным условием здесь является сохранение небольшой части ногтя. Эти клетки также могут стимулировать восстановление кости, что занимает несколько недель.

Дело в том, что вокруг ногтя находится соединительная ткань, вырабатывающая протеины, которые вместе с нервными клетками помогают стволовым клеткам производить вещества для возобновления роста костей и ткани.

Ученым стало интересно, могут ли кончики пальцев восстанавливаться, если значительная часть ткани вокруг ногтя утеряна. Как выяснилось, стимулировать процесс производства белка можно генетическим методом. Это позволило полностью восстановить ампутированную конечность у мыши. Работа была опубликована в журнале Nature.

Новорожденные дети обладают невероятной силой захвата

Когда новорожденный ребёнок своими крохотными ручками хватается за родительские пальцы, этот момент кажется настолько драгоценным и переломным, что у большинства пап и мам, когда происходит подобное, возникает желание проверить, насколько высоко они смогут поднять своего малыша, прежде чем он отпустит их. Тем не менее, из соображений безопасности они этого не делают.

Однако, оказывается, учёные провели исследование и обнаружили, что если Вы поднимете в воздух малыша, который сжимает в своих ладошках указательные пальцы Ваших рук, с ним ничего не произойдёт. Он будет держаться за них так крепко, что вряд ли сорвётся вниз.

Но будьте благоразумными и не пытайтесь повторить подобное со своими детьми, поскольку иногда малыши могут спонтанно отпускать пальцы своих родителей, как только оказываются в воздухе.

Отпечатки пальцев детей исчезают очень быстро

Технология дактилоскопии вывела борьбу с преступностью на новый уровень. Ежедневно благодаря отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления, раскрывается немало дел, особенно тех, которые связаны с кражей имущества. Однако знаете ли Вы, что подобного можно избежать, если, скажем, попросить совершить преступление специально обученную группу детей? Дело в том, что детские отпечатки пальцев обладают свойством быстро исчезать.

В ходе одного эксперимента детей в возрасте до 17 лет и взрослых попросили встряхнуть в руке при помощи большого и указательного пальцев пузырьки со спиртом. После этого пузырьки были проверены на предмет наличия отпечатков пальцев. Исследователи обнаружили, что детские отпечатки пальцев быстро исчезали, в то время как взрослые даже спустя длительное время продолжали оставаться на пузырьках. Учёные считают, что это обусловлено наличием на поверхности пальцев большого количества жирных кислот, которые делают отпечатки менее постоянными.

Ограничений на количество сахара, которое могут употреблять дети, не существует

Сахар по-разному воздействует на организм детей и взрослых. В первом случае, как бы странно это ни звучало, он имеет массу положительных эффектов. В действительности сахар действует на организм детей как естественное обезболивающее средство.

Дети любят сладкое, и ограничений на количество сахара, которое они могут употреблять, не существует. Взрослые, попробовав кока-колу, будут утверждать, что она «слишком сладкая», чего не скажешь о детях.

В ходе одного эксперимента детям дали стакан воды и попросили смешивать её с сахаром до тех пор, пока она, по их мнению, не станет «слишком сладкой». В конце исследования учёные попросили маленьких детей выпить воды с содержанием огромного количества сахара, который даже не смог полностью раствориться в ней. Однако им по-прежнему казалось, что она недостаточно сладкая.

Новорожденные могут ползать, если у них есть стимул

Как правило, дети начинают ползать в возрасте 7-10 месяцев. Но это потому, что у них нет стимула. Если ребёнку предоставить достаточную мотивацию, он будет ползать сразу, как только появится на свет.

Учёные решили провести один эксперимент при участии новорожденных малышей. Сразу после родов их обтёрли и положили на грудь матерей, которых попросили намеренно не кормить своих деток. Первые пятнадцать минут младенцы просто лежали. Через некоторое время (примерно около часа) они начали спонтанно втягивать ртом воздух, после чего, приложив некоторые усилия, подползли к соскам своих матерей и начали сосать их, чтобы получить молоко.

Новорожденные оказывают на матерей такое же воздействие, как и наркотики

Если Вы когда-нибудь видели мать, держащую на руках новорожденного ребёнка, то знаете, что счастливее и спокойнее женщины, чем она, на белом свете не найти. И тому есть причина. Дело в том, что при взаимодействии с маленьким ребёнком в её мозге выделяются определённые химические вещества.

Когда женщина беременеет, её организм начинает производить окситоцин. Это гормон, который выделяется в гипоталамусе, когда мы переживаем счастливые моменты нашей жизни (например, влюбляемся или занимаемся сексом). Он одаривает нас ощущениями спокойствия и благополучия.

У матерей, которые нянчат своих маленьких детей, наблюдается всплеск окситоцина. Когда они находятся в контакте со своими малышами, то впадают в эйфорию. Если мама пребывает в депрессивном состоянии, ей нужно просто слегка погладить кожу своего младенца, чтобы запустить химическую реакцию, которая сделает её счастливой.

Новорожденные могут кушать столько, сколько хотят, и при этом не толстеть

Оказывается, что Вам не нужно беспокоиться о весе своего малыша. У всех новорожденных есть так называемая «бурая жировая ткань» (или «бурый жир»), которая способна сжигать калории с невероятной скоростью. У них её очень много, даже чересчур. Она составляет около 5 процентов от массы тела новорожденного малыша.

Функция этой жировой ткани – защищать маленьких детей от смерти, если они окажутся в холодных условиях. Когда температура падает, бурый жир сжигает калории и вырабатывает тепло. 85 грамм стимулированной бурой жировой ткани способны сжигать до 400-500 калорий в день.

|

|

Понравилось: 11 пользователям

О восточных стилях стихосложения! |

|

|

Понравилось: 5 пользователям

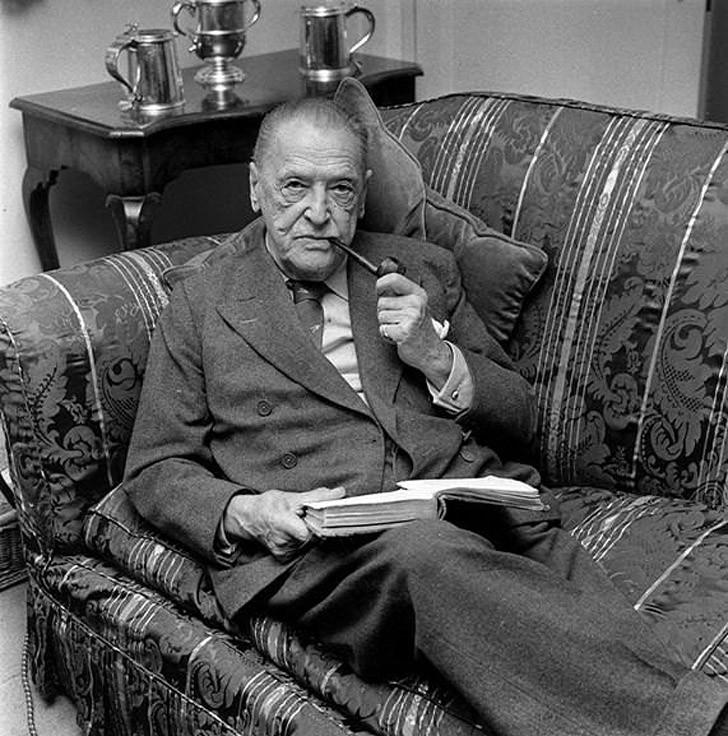

Английский юмор |

«Сэр, как удачно, что в этом году лето совпало с выходными» Несколько анекдотов, пропитанных тончайшим английским юмором

***

Американский журналист берет интервью у английского писателя. Во время беседы он кладет ноги на стол, но тут же спохватывается и спрашивает:

— Простите, вас не смущает моя привычка?

— О, нет, не беспокойтесь, — любезно отвечает его собеседник, — можете положить на стол все четыре ноги.

***

Красавец — аристократ, многократный чемпион по плаванию принимает участие в заплыве по реке. Все уверены в его победе, но он приходит последним.

— Сэр, — спрашивает журналистка, — как же так получилось, мы ждали от вас победу!

— Видите ли, мисс, — спокойно отвечает мужчина, — в Лондон пришло лето, на берегах Темзы очень много красивых леди в купальных костюмах. Я ничего не мог поделать со своим интересом, вот и получилось, что интерес увеличил сопротивление воды и я не смог плыть быстро.

— Но ,сэр, — возражает слегка смущенная журналистка, — вы бы могли перевернутся на спину!

— А как же мосты, мисс?

***

Темза, табличка «Ловить рыбу запрещено», под ней сидит джентльмен с удочкой. К нему подходит полисмен:

— С вас 10 фунтов, сэр!

— За что, сэр?

— Здесь нельзя удить рыбу!

— Я не ловлю рыбу, я купаю своего червяка!

Полисмен отходит, но появляется через 10 минут.

— Вы купаете червяка, покажите мне его!

Джентльмен достает из воды крючок, а на нем червяк.

— Это ваш червяк, сэр?

— Да, это мой червяк!

— С вас 20 фунтов, сэр!

— За что?

— Здесь нельзя купаться без купального костюма!

***

Закончился ужин. В сигарной комнате дома сидят два пожилых лорда:

— Скажите, Роберт, что вы думаете о беге трусцой?

— Ничего хорошего, Хьюго. Он мне не нравится.

— Почему же? Очень даже полезно в нашем возрасте!

— Возможно. Но, когда я бегаю трусцой, у меня всегда проливается из стакана виски и гаснет сигара.

***

Ирландия.Возле одного из пабов идет драка. К дерущимся подходит англичанин и спрашивает:

— Простите, это частная драка, или могут участвовать все?

***

Английский лорд после кораблекрушения очутился на необитаемом острове. Он построил три хижины. Через некоторое время его обнаружили и спасли. Моряки долго недоумевали, зачем ему три хижины? На что он ответил:

— Одна — это мой дом, вторая — это мой клуб, а третья — это клуб, который я игнорирую.

***

Американский турист ходит с гидом по Лондону.

— Все тут у вас такое маленькое, зажатое, — говорит он. — Это здание, например, было бы в Америке раз в десять выше.

— О, конечно, сэр! Это психиатрическая клиника.

***

В Лондоне разговаривают двое мужчин:

— Как ваша фамилия?

— Шекспир.

— О, эта фамилия хорошо известна.

— Еще бы! Я двадцать лет разношу почту в этом районе.

***

Иностранец, приехавший в Лондон, не может найти дорогу к отелю из-за густого тумана. Наконец он очутился возле какой-то ограды и широких ступенек. Здесь он встретил человека и обрадованно спросил:

— Скажите, пожалуйста, куда я попаду, если пойду по этим ступенькам?

— В Темзу! Я как раз оттуда.

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 26 пользователям

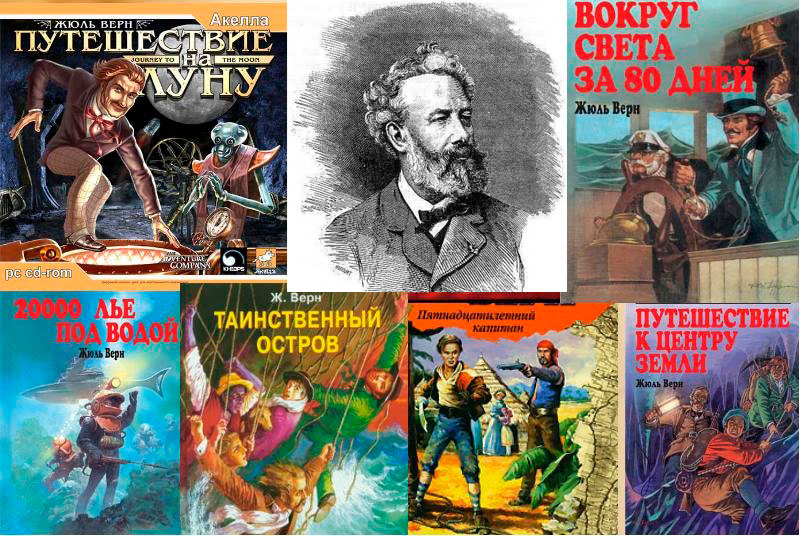

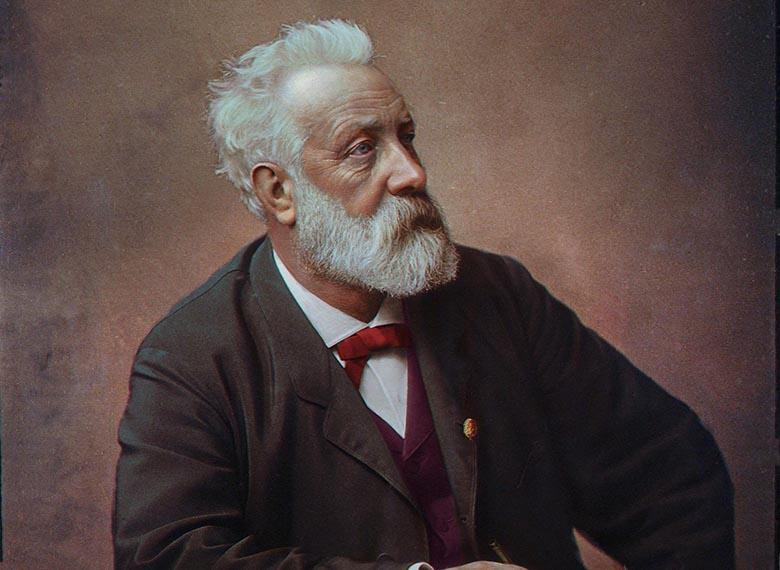

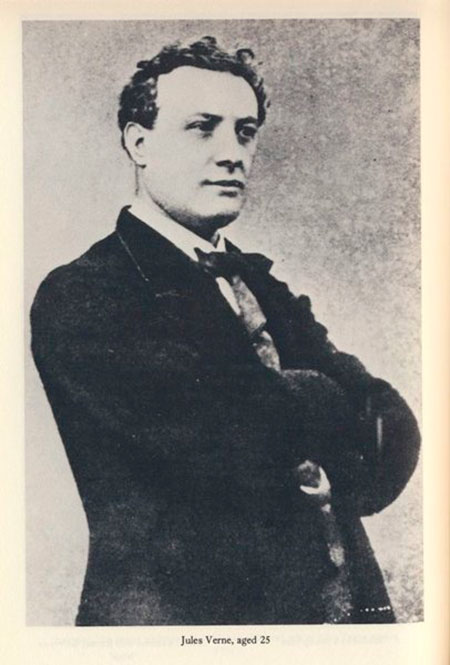

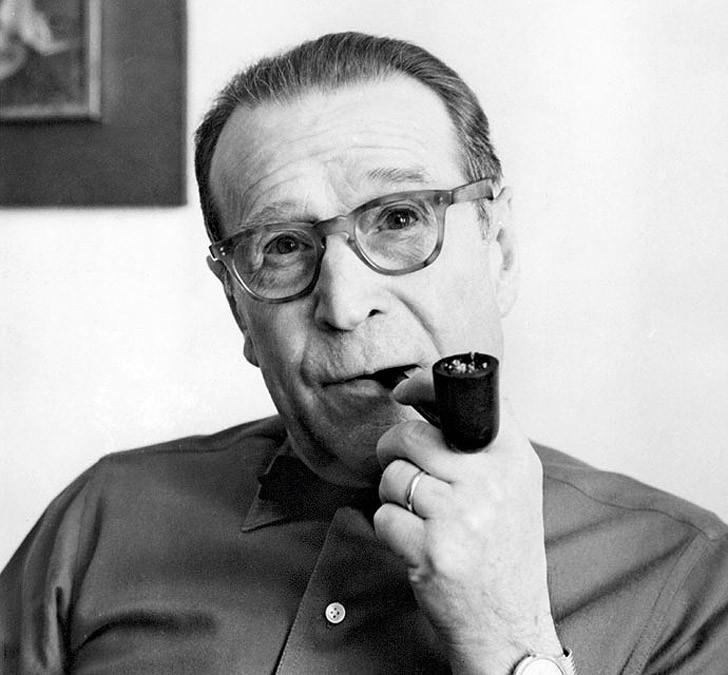

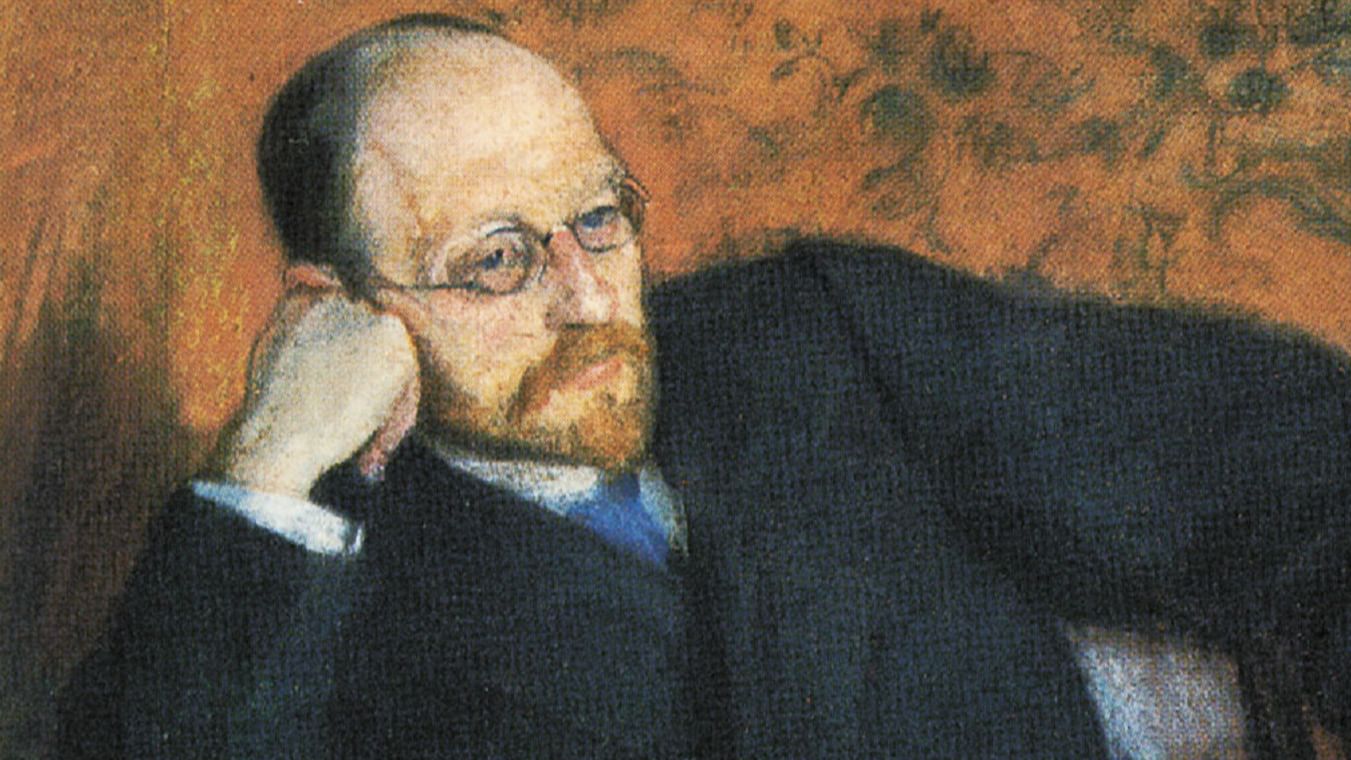

Жюль Верн. Удивительные факты об удивительном человеке |

* * *

Жюль Верн был очень трудолюбивым писателем и мог находиться за письменным столом с пяти утра до восьми вечера. Если же его постигало какое-нибудь озарение, то он сидел работал и больше. За день ему удавалось писать по полтора печатных листа (в среднем двадцать четыре книжных страниц).

* * *

Если Жюль Верн не трудился за письменным столом, то очень много путешествовал по всему миру, и побывал во многих странах. Воплощал мечту детства: у него было три собственные яхты с названием Сен-Мишель (в честь сына — Мишель и Святого покровителя моряков Михаила), на которых с 1867 года он постоянно ходил в путешествия. Путешествия по морю способствовали вдохновению. Именно во время таких путешествий он написал большую часть своих главных романов (в том числе «20 000 лье под водой» и «Вокруг света за 80 дней»). Когда у писателя появлялись деньги, он покупал себе судно побольше. Так второе судно он назвал «Сен-Мишель II», а несколько лет спустя он приобретает третье судно «Сен-Мишель III», которое было паровой яхтой, с экипажем из десяти человек. Яхта позволяла отправляться в дальние путешествия. За свою жизнь он объездил всю Скандинавию, Великобританию (остров, а не всю империю), включая Шотландию, страны Средиземноморского побережья, побывал и в США.

* * *

На написание романа «Вокруг света в восемьдесят дней» писателя вдохновила журнальная статья, доказывающая, что, если к услугам путешественника будут хорошие транспортные средства, он сможет за восемьдесят дней объехать земной шар. Верн также подсчитал, что можно даже выиграть одни сутки, если использовать географический парадокс, описанный Эдгаром По в новелле «Три воскресенья на одной неделе».

* * *

Прототипом Мишеля Ардана из романа «С Земли на Луну» стал друг Жюль Верна — Надар (Nadar) настоящее имя которого Гаспар Феликс Турнашон (фр. Gaspard-Fеlix Tournachon (6.04.1820 г. — 21.03.1910 г)) — французский писатель-романист, журналист, фотограф, карикатурист и воздухоплаватель.

* * *

Первой работой которую создал Жюль Верн была пьеса «Сломанные соломинки”. Пьесу поставили в известном Историческом театре Александра Дюма, но, не смотря на это Жюль Верн решил, что драматургия это не его и перестал практически не писал пьесы. Возможно здесь был и меркантильный интерес: пьеса принесла ему малую прибыль.

* * *

Все фантастическое, что создавал в своих произведениях Жюль Верн было позже изобретено. Ученые при открытиях опирались на его работы, а изобретатели брали его идеи. Кстати, в 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж в XX веке» (работу которую нашел на чердаке его правнук Жан Верн), в которой подробно описал автомобиль, факс и электрический стул. Также в этом романе он описывал словами небоскрёбы и прогнозировал неконтролируемый бум рождаемости. Издатель вернул ему рукопись, посчитав ее слишком провокационной, обозвав идиотом.

* * *

Современный немецкий писатель, автор научно-фантастических и фэнтези романов, а также романов в жанре ужасов Вольфганг Хольдбайн (род. 15.08.1953 г.) написал продолжение историй о Наутилусе, создав серию книг «Дети капитана Немо».

* * *

Газетный магнат из США Гордон Беннетт попросил Верна написать рассказ специально для американских читателей — с предсказанием будущего Америки. Эта просьба была исполнена писателем, но рассказ, озаглавленный «В XXIX веке. Один день американского журналиста в 2889 году», в США так и не вышел.

* * *

Когда началась Французская революция, в 1848 г., Жюль Верн жил в Париже, и в революции не участвовал, но с интересом наблюдал за всем происходящим со стороны. «В четверг боевые действия были интенсивными; в конце моей улицы дома пострадали от пушечного огня», — писал он матери во время беспорядков, последовавших за переворотом в декабре 1851 года. Революция дала ему богатую пищу, для сюжетов, и в дальнейшем он не раз обращался к этой теме в своих романах.

* * *

Писатель был женат лишь однажды. Жюль Верн женился на двадцатишестилетней вдове, у которой уже было двое детей. Супругу Онорину (греч. «печальная»), он встретил в Амьене, на церемонии бракосочетания друга. На время торжеств Жюль Верна поселили в доме родителей невесты где он и познакомился с Онорин де Виан-Морель (1830 г.р.). Верн влюбился и в январе 1857 года, с разрешения её семьи, они поженились. В этом браке у писателя был сын. Сын Мишель экранизировал произведения отца, внук Жан-Жюль сорок лет трудился над монографией о жизни знаменитого предка, а правнук Жан Верн стал оперным певцом. Жан, по семейной легенде, и нашёл ту знаменитую рукопись Жюля Верна «Париж в XX веке».

* * *

Первоначально капитан Немо в романе «20000 лье под водой» был богатым поляком, который построил свою субмарину только из чтобы мстить русским. Но вмешался издатель, который торговал книгами и в России и попросил изменить данные о капитане.

* * *

Первый приключенческий роман Жюль Верна «Пять недель на воздушном шаре» был опубликован в России, одновременно с французским издательством. Рецензию для этого романа, опубликованную в журнале «Современник», написал М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «Пять недель на воздушном шаре», не только сделал его знаменитым, но и помог заключить большой контракт с издательством. Писатель стал финансово независимым.

* * *

Многие считают, что романы Жюль Верна это самостоятельные произведения, но это не совсем так. В начале 1860-х годов Жюль Верн познакомился с Пьером-Жюлем Этцелем, французским издателем и главным редактором журнала, который помог писателю опубликовать первый роман «Пять недель на воздушном шаре». Этот роман положил начало «Экстраординарным путешествиям» (Voyages Extraordinaires), серии из нескольких десятков книг, написанных Верном и опубликованных Этцелем. Большая часть этих романов (в том числе знаменитые «20 000 лье под водой») сначала публиковались по частям в журнале Этцеля и только потом издавались в виде книги.

* * *

Романы «Полет на Луну» и «Вокруг Луны» и до сих пор вызывают у многих читателей вопрос: «Откуда он мог «это» знать?!» Все, кто читал эти произведения, могут вспомнить что при постройке «Колумбиады» и «Аполлона» был использован алюминий (во времена написания романа этот металл был столь редким что из него делали украшения для женщин, а Менделееву за открытие «таблицы Менделеева»(1869 г.) был вручен кубок из этого металла. К слову, о Менделееве он как и Жюль Верн родился 8 февраля (1834 г.) Основной блок «Аполлона-11» имел собственное имя «Колумбия». В экипажи входило по трое астронавтов. Сравните, также фамилии в реальности и в книгах: Барбикен-Николь-Ардан на «Колумбиаде» и Борман-Ловелл-Андерс на «Аполлоне-8»!) Место старта – полуостров Флорида. Место приводнения – Тихий океан.

* * *

Правильно говорят, что нет ничего сильнее идеи. Во время когда Жюль Верн пишет и издает свои романы о полетах на Луну, в городке Калуга скромный учитель епархиальной женской гимназии Константин Циолковский внимательно перечитывает роман «С Земли на Луну», делая пометки и расчеты. Он отвергает идею пилотируемого пушечного снаряда, пишет: «Небесный корабль должен быть подобен ракете».

* * *

Многие конструкторы космических кораблей и ракет, и первые космонавты и астронавты, считали книги Жюля Верна настольными. За популяризацию достижений науки и блестящий талант писателя фантаста благодарное человечество увековечило имя Жюля Верна, назвав крупный кратер в «Море Мечты» на обратной стороне Луны, Европейское космическое агентство приняло решение сделать грузовые корабли ATV, отправляемые на Международную космическую станцию, «именными», самый первый получил имя Jules Verne. Он совершил полет в 2008 году.

* * *

В честь писателя назван 16-й выпуск операционной системы Fedora (дистрибутив операционной системы GNU/Linux) под кодовым именем Verne. Многие, возможно, и зададутся вопросом: а причем тут Жюль Верн и компьютерные технологии и интернет? В одном из своих произведений писатель упомянул группу механических калькуляторов (подобие современных компьютеров), которые могли общаться друг с другом по сети (как в Интернете).

* * *

Поздние произведения писателя проникнуты страхом что науку будут использовать в преступных целях. Успеха у читателей они так и не снискали. Были у писателя и мрачные прогнозы. В романе «Пятьсот миллионов бегумы» анти-героем становится профессор-немец Шульце, который грезит мировым господством и националистическими идеями. Ради достижения своих целей этот профессор создает гигантское орудие, стреляющее снарядами с ядовитым газом. Роман был закончен в 1878 году. До первого применения боевых отравляющих веществ оставалось 37 лет, а к власти Гитлер пришел, как известно, 30 января 1933 г.

* * *

В 1860-х годах в Российской империи было запрещено издание романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Дело в том, что «духовные цензоры» нашли антирелигиозные идеи, а также «опасность уничтожения доверия к священному писанию и духовенству».

Но не только в Российской империи запрещали его книги. К сожалению, многие англоязычные издатели его научную фантастику считали книгами для подростков и адресовали эти романы детям. В результате переводчики нередко меняли тексты, упрощая повествование, сокращая длинные описания и подводя итоги диалогов. В некоторых случаях из текста удалялось всё, что могло быть истолковано как критика Великобритании. Такие «переводы» до сих пор составляют немалую часть публикаций Жюля Верна на английском языке.

Писатель предпринимал попытку попасть и в Россию, но в 1881 году сильный шторм заставил капитана яхты отказаться от курса на Санкт-Петербург.

* * *

Возможно безответная любовь помогла сотворить из мальчика выдающегося писателя. Легенда гласит, что когда юного Жюля Верна сняли с борта корабля, и стали спрашивать, зачем он решил это сделать, мальчик сообщил что кроме желания к странствиям, он хотел привести из далеких стран своей возлюбленной, двоюродной сестре коралловые бусы. Он надеялся что она тогда обратила бы на него внимание. Каролина Тронсон не отвечала взаимностью, и в 12 лет Верн начал писать стихи, пытаясь заменить бусы красивыми строками. Становясь взрослее он всё чаще использовал поэзию как выход из своих бурно развивающихся чувств романтика, сопровождая стихи подарками и приглашениями на танцы. Но, Каролина была непреклонна. В 1847 году, когда Жюль Верну было 19, а ей 20, она вышла замуж за мужчину на двадцать лет старше её. Верн оказался с разбитым сердцем. И возможно чтоб уйти от этого состояния погрузился в поэзию, а позже в прозу.

Вскоре после свадьбы Каролины Тронсон Верн-старший воспользовался депрессией сына и убедил его переехать в Париж, чтобы изучать право. Отец хотел чтобы Жюль Верн стал юристом, и Жюль окончил юридический факультет в 1851 году. Но и во время учёбы он не отказался от писательства и был завсегдатаем литературного салона, где познакомился с редактором журнала Питр-Шевалье и знаменитым Александром Дюма, который помог ему устроиться на работу секретарём в театр. Питр-Шевалье печатал его первые рассказы, что позволяло будущей знаменитости иметь небольшие но стабильные средства на жизнь. Тогда отец попытался насильно передать Жюль Верну свою юридическую практику в Нанте (в письмах ставил ультиматумы и угрожал урезанием денежного содержания), но Верн-младший к этому времени уже твёрдо решил заниматься только литературой.

* * *

С 20 лет Жюль Верн испытывал внезапные приступы сильной боли в животе. В письмах к членам семьи он часто сообщал о мучительных спазмах желудка. Точного диагноза от врачей он так и не получил. Чтобы облегчить боль, писатель экспериментировал с разными диетами (к примеру, ел только яйца и молочные продукты). Современные исследователи считают, что у писателя мог быть колит или связанное с ним расстройство пищеварения. Но еще тревожнее, чем боли в животе, были эпизоды паралича лица, которых за свою жизнь было пять (когда одна сторона лица внезапно становилась неподвижной). После первого случая врачи провели электростимуляцию лицевого нерва, но пять лет спустя у писателя случился новый приступ, а затем ещё три. В наше время исследователи пришли к выводу, что у него был паралич Белла, (временная форма одностороннего лицевого паралича, вызванного повреждением лицевого нерва). Врачи выдвинули гипотезу, что это было результатом ушных инфекций или воспаления, но точно, что явилось тому причиной не известно.

В 50 лет у Верна развился диабет второго типа, и последнее десятилетие жизни здоровье было совсем плохим. Писатель страдал от высокого давления, хронического головокружения, шума в ушах и других недугов, а под конец жизни частично ослеп.

Романы Жюля Верна сильно повлияли Не только на науку, но и на многие движения. К примеру, на стимпанк (steampunk) — поджанр научной фантастики, который черпает вдохновение из промышленных технологий XIX века. Некоторые герои Верна и придуманные им машины позднее появлялись в известных стимпанк-работах. Капитан Немо из «20 000 лье под водой» также стал героем серии комиксов Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов».

Влияние Жюль Верна выходит далеко за рамки даже нынешних реальных технологий, научной фантастики, стимпанка и т.п. Произведения великого писателя вдохновили бесчисленное количество авторов самых разных жанров, начиная с поэзии и заканчивая приключениями и травелогами (travelogue — жанр путешествия основанные на путевых записках). Как писал знаменитый американский писатель Рэй Брэдбери: «Мы все так или иначе являемся детьми Жюля Верна».

Памятники и монументы установлены в разных странах, и не только в честь писателя, но и в честь героев его произведений.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 14 пользователям

Утро пенсионеров в Китае |

![]() Вложение: 13478456_video20240423083150.mp4

Вложение: 13478456_video20240423083150.mp4

|

|

Понравилось: 8 пользователям

Кто придумал ABS |

— Не вздумайте спорить! Я принял свое решение — я ухожу!

Партнёры и подчиненные, как казалось, с некоторым сочувствием смотрели на своего теперь уже бывшего босса. И, в общем-то, их удивление и даже недоумение можно понять. Только что Габриэль Вуазен, один из самых одаренных инженеров и конструкторов своей эпохи, объявил о том, что больше не собирается строить самолеты.

Подумать только, ведь вся предыдущая жизнь француза была связана с небом! Еще в 1906-м Габриэль вместе с братом Шарлем организовали авиационную фирму, а всего год спустя они построили первый самолет. Ну, а налаженное производство боевых бипланов в годы Первой мировой войны сделало Вуазена богачом.

Впрочем, Габриэль к тому же слыл человеком весьма сентиментальным. Вот и с производством самолетов он завязал по той причине, что машины, названые его именем, сеяли смерть на поле боя… Тогда-то Вуазен и решил заняться автомобильным бизнесом. Причем к машине он подходил с самолетными мерками — наземные модели Voisin были большими, многоцилиндровыми, мощными, технически продвинутыми, очень надёжными и страшно дорогими.

И все-таки, возможно, главное изобретение Вуазена имеет авиационные корни. В конце 20-х годов перед конструкторами самолетов стояла серьезная проблема — с ростом мощности самолетов росла и посадочная скорость. Обычные тормоза и шины уже не выдерживали нагрузок — шасси блокировалось при посадке, что частенько приводило к авариям. И Вуазен предложил прообраз антиблокировочной системы тормозов. Полностью механическая конструкция представляла собой установленный на одну ось с шасси барабан с маховиком. При пробуксовке колес открывался клапан, через которой тормозная жидкость стравливалась в специальный резервуар — таким образом давление в системе чуть падало и колесо продолжало вращение.

Механическая ABS Вуазена оказалась вполне эффективной и надежной, но до автомобиля антиблокировочная система добралась лишь через 30 лет, дебютировав на гоночном Ferguson P99 — первом и единственном полноприводном автомобиле Формулы-1, которому удалось победить в гонке, пусть и не входившей в зачет официального чемпионата мира. Наконец, на серийной модели ABS, разработанная фирмой Bendix, появилась в начале 70-х на Chrysler Imperial. Опция, названная Four Wheel Sure Brake, что в вольном переводе означает «Уверенные тормоза всех колес», оценивалась в $351. При цене автомобиля в шесть тысяч — весьма серьёзная сумма.

Сегодня же антиблокировочная система тормозов стала обязательным оснащением всех новых автомобилей, также послужив платформой для создания еще более продвинутых систем активной безопасности, таких, например, как ESP.

|

|

Понравилось: 7 пользователям

Арабы в Израиле - О чём молчат СМИ? |

|

|

Понравилось: 9 пользователям

Владимиру Набокову — 125. |

https://vfokuse.mail.ru/article/vladimiru-nabokovu...-babochek-60776976/?frommail=1

Владимиру Набокову — 125. Как писатель бежал от красных и коричневых, ловил бабочек и обрел родину

Книжный обозреватель собрала неизвестные детали биографии Набокова к его юбилею. Источник: ИТАР-ТАСС

22 апреля исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова. Он появился на свет в один день с Владимиром Лениным, только с разницей в 29 лет. Но категорически отказывался праздновать день рождения одновременно с вождем мирового пролетариата, отмечая его сутки спустя, 23 апреля, в день рождения Шекспира. Эта же дата стоит в американском паспорте Набокова. О его творчестве слышали даже те, кто не читал его произведений, благодаря оглушительной популярности романа «Лолита». Сегодня Набоков, пожалуй, самый знаменитый писатель-эмигрант, рожденный в Петербурге, работавший в Европе и Америке.

На рассвете в петербургском особняке на Большой Морской, 47, родился первенец — Владимир. Его дед был министром юстиции, а отец Владимир Дмитриевич Набоков — одним из самых популярных политических деятелей предреволюционной России. Владимир Дмитриевич имел юридическое образование, был крупным специалистом в области криминалистики. В 1906 году его избрали членом I Государственной Думы от Санкт-Петербурга. Отец писателя выступал за отмену смертной казни, предвосхитив одну из важных тем в творчестве сына.

С самого рождения Владимир — первенец — получил привилегии, которыми обычно наделяется любимый ребенок. Мальчик рос красивым, умным и своенравным. Он обладал способностями к математике и спорту, был чуток к слову. О своем безусловно счастливом детстве Набоков написал в «Других берегах», продемонстрировав редкое умение оживлять в «дрессированной памяти» былое так, чтобы воспоминания становились зримыми и осязаемыми. Маленькому Владимиру читали английские сказки, а сам он любил русские матрешки и обладал «цветным слухом», то есть каждый звук для него был связан с определенным оттенком цвета, как, например, «пыльно—ольховый Ф и пастельный Т».

С раннего детства Владимир Набоков воспитывался в английском духе, даже имя его произносилось на английский манер — Поди. Он получил домашнее образование — «научился читать по-английски раньше, чем по-русски», и хорошо рисовать (учил его рисованию Мстислав Добужинский). В распоряжении мальчика была домашняя библиотека с широким выбором мировой классики, а также журналы разных стран по энтомологии. Под влиянием отца он увлеченно занимался теннисом, боксом, шахматами. Но «алтарем, жизнью, безумием» стали для него стихи. В 1911 году молодой Набоков поступает в престижное Тенишевское училище, куда приезжает на лимузине и где демонстрирует «юношеский снобизм» и нежелание «приобщиться к среде». Именно в училище Набоков написал первый сборник стихов, который издал за свой счет. Стихи раскритиковал его учитель Василий Гиппиус — кузен Зинаиды Гиппиус, а сама она, встретившись с отцом автора-дебютанта, передала ему, что «никогда он писателем не будет». Юный литератор и бровью не повел, а с Зинаидой Гиппиус судьба сведет его в эмиграции, но и там отношения Набокова и четы Мережковского — Гиппиус тепла не обретут.

На других берегах

После эмиграции из большевистской России в апреле 1919 года Набоков никогда не приезжал на родину, что было принципиальной позицией. Вернувшись в Европу, он ни разу не был в Германии, хотя провёл в этой стране 15 лет интенсивнейшего творчества, принесшего ему его русскую славу. В интервью, данном в 1966 году Дитеру Циммеру для газеты Die Zeit, он объяснил свою позицию так: «Пока я жив, могут быть живы и те бестии, которые пытали и убивали беззащитных и невинных. Откуда мне знать, какая бездна зияет в прошлом моего современника — добродушного незнакомца, чью руку я могу случайно пожать?» Своей «настоящей родиной» писатель называл Америку, где прожил с конца мая 1940 по октябрь 1961-го, с периодическими отъездами в Европу. С женой Верой и сыном Дмитрием Владимир Набоков говорил по-русски. Свободно читал он на английском и французском, уверял, что не выучил немецкого, но это спорно.

Набокову было 19 лет, когда его семья эмигрировала. Родное гнездо он часто вспоминал в своих книгах, особенно в «Других берегах». Особняк, облицованный розовым и серым песчаником и украшенный эркером (или фонарем), называл единственным домом в мире. Это не было преувеличением: другим домом Набоков не обзавелся — и всю жизнь снимал жилье.

После революции здесь были и райвоенкомат, и управление бытового обслуживания, и комитет литературной цензуры. В позднейшие времена два верхних этажа занимала редакция газеты «Невское время», сотрудники которой, включая автора этих строк, застали витражи Эрнста Тоде, камины, помнят изразцовую печь и комнату, о которой в «Других берегах» сказано: «В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья». Сегодня на первом этаже дома 47 — мемориальный музей писателя, который был основан в 1997 году.

Семья Набоковых поначалу бежала в Крым, где Владимир Дмитриевич стал министром юстиции местного правительства, а Владимир Владимирович готовился вступить в Добровольческую армию, но не успел — в Крым заходили красные. Набоковы эмигрировали сперва в Турцию, а потом через Грецию и Францию — в Англию, где Владимир поступил в Кембриджский университет, в котором сначала изучал энтомологию, затем — словесность. В 1920-е годы он составлял шахматные задачи, давал уроки тенниса, французского и английского языков, перебивался переводами статей для газет, писал рассказы и стихи. Печатался Набоков весь свой европейский эмигрантский период на русском языке под псевдонимом Сирин. Этот псевдоним он выбрал, чтобы избежать путаницы с отцом, который тоже печатался в эмигрантской демократической газете «Руль».

В своем дневнике Вера Бунина, жена писателя Ивана Бунина, много раз упоминает Сирина: так, 24 декабря 1929 года с радостью пишет о том, что молодой писатель обратился к ее мужу как «великому мастеру», а себя назвал его «прилежным учеником». Чуть позже Вера Бунина скажет о Сирине: «Он войдет в европейскую литературу и там не будет чужд».

В марте 1922 года в Берлине террористами был убит отец Набокова. После его смерти Елена Ивановна Набокова, мать писателя, переедет в Прагу, она переживет мужа на 17 лет. Елена Набокова любила коричневых такс, одна из которых, по уверениям Набокова, была потомком чеховских Хины и Брома. «Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце».

Гетто эмиграции

В год смерти отца Владимир Набоков, окончив с отличием Кембриджский университет, переехал в Берлин. Он не питал любви к Германии, но тем не менее провел в этой стране четырнадцать с половиной лет. В Берлине на балу русских эмигрантов он встретил девушку в черной маске, которую она отказалась снимать. Ее звали Вера Евсеевна Слоним. Вера происходила из образованной еврейской семьи, была, как и Владимир, эмигранткой из Петербурга. Она станет женой и музой писателя. В Берлине родится их единственный сын Дмитрий. В Берлине выйдут русские романы Сирина-Набокова, принесшие ему известность. Первый — «Машенька» (1926).

С захватом власти нацистами антисемитские настроения в стране неуклонно росли. Прекрасная секретарша и машинистка Вера Слоним продолжала, несмотря на еврейское происхождение, находить работу, однако тучи над семьей сгущались. Набоков работал над романом «Дар» с августа 1936-го, а в начале 1937-го оставил Германию (Вера покинула Берлин несколько позже). Начался период разъездов: Брюссель, Париж, Прага, Лондон, Французская Ривьера. Именно там, в Ментоне, восьмой и последний из русских романов Набокова был завершён. Специалисты считают этот роман вершиной русского периода творчества Набокова.

В 1938-м, как пишет биограф Владимира Набокова Брайан Бойд, писатель приступил к работе над первым английским романом «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Решение отказаться от родного, кровного, языка, который он довел до совершенства и берег от «выцветания», далось писателю болезненно. Набоков, думая о семье, понимал, что ему необходима стабильная работа: он надеялся получить место преподавателя русской литературы в Америке. И он понимал риск потери языка, если все кругом будут говорить по-английски.

Роман писался мучительно: Набоков писал в ванной, соорудив письменный стол из чемодана поверх биде. Нищета объясняется просто: Франция отказалась предоставить писателю разрешение на работу, а чиновники усложнили отъезд в Америку. Набоков, как пишет Бойд, Францию не любил и не мечтал попасть во французскую армию, оставив на произвол судьбы жену и сына, которые, будучи евреями, подвергались смертельной опасности в любом государстве, бессильном перед гитлеровской мощью. Прожив три года сначала на Лазурном берегу, а затем в Париже, в мае 1940 года из-за приближения немцев Набоковы покинули Европу и отплыли в Америку. За год до этого в Чехословакии умерла тяжело больная Елена Ивановна. Брат Владимира Сергей, не сумев эмигрировать из Франции, погиб в концлагере под Гамбургом в 1945 году.

Русский американец

«Я — американский писатель, который родился в России и получил образование в Англии, где изучал французскую литературу, после чего прожил пятнадцать лет в Германии. Я приехал в Америку в 1940 году и решил стать американским гражданином и сделать Америку своим домом», — признается Набоков в январском номере «Плейбоя» в 1964-м. В своих интервью он неоднократно подчеркивал ненависть к СССР и любовь к Америке.

Мечта Набокова реализовалась: он получил должность профессора русской литературы в Корнельском университете, которую занимал с 1948 по 1959 год. Начиная с 1960-х годов коммерческий успех «Лолиты» (1955) избавит Набокова от необходимости зарабатывать преподаванием (за более чем десять лет это занятие ему порядком надоело). Благодаря триумфальному успеху «Лолиты», выпущенной парижским издательством с сомнительной репутацией, писатель обрел скандальную славу как автор пикантно непристойной книги. Наиболее популярное произведение Набокова, «Лолита» изменила общепринятые представления о сексуальности и границах дозволенного в литературе. Роман представляет собой исповедь героя, что дало соблазн неглубоким читателям спроецировать опыт Гумберта на его создателя. Сам автор выделял этот роман среди прочих: «Самая чистая, самая абстрактная и тщательно выстроенная моя книга».

Разбогатев, Набоковы в 1960 году вернулись в Европу и вскоре поселились в швейцарском курортном городке Монтрё.

Ловец бабочек

Джаз, бой быков, марксизм, Набокова раздражали. Интервью он давал письменно, предварительно согласовав вопросы. Оратором писатель был неважным. Он был равнодушен к мистике, религии, сторонился творческих сообществ, политических партий и психоанализа: «Одно из величайших явлений шарлатанского и сатанинского абсурда, навязываемого легковерной публике, — это фрейдовское толкование снов», — заявил он в 1964 году в интервью журналу «Лайф», вошедшем в сборник «Строгие суждения».

Набоков не питал интереса к музыке. В «Других берегах» он не без жеманства признавался: «Концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос». (Музыкально одаренным окажется его сын.) Писатель уверял, что его мало заботит чужое мнение, поскольку он имеет «иммунитет к судорогам славы»: панцирь надменности прочно прятал живого человека от посторонних глаз, закрепляя миф о Набокове-снобе. А может быть, и не миф.

Летом 1906 года семилетний Владимир Набоков открыл для себя бабочек, которые стали своего рода его писательским символом. Охота за чешуекрылыми и их изучение превратятся в настоящую страсть, которая не угаснет в течение жизни. Этот интерес, как уверял сам писатель, был семейной традицией: «В нашем деревенском доме была волшебная комната, где хранилась отцовская коллекция — старые, поблекшие бабочки его детства, невыразимо дорогие мне». В погоне за бабочками Владимира привлекала «красота погони». А в 1977-м Набоков, увлёкшись ловлей бабочек в горах, получил серьёзные ушибы, которые вызвали общее ухудшение здоровья. В госпитале писатель продолжал работать над своим последним романом «Лаура и её оригинал», который остался неоконченным. Владимир Набоков умер 2 июля 1977 года. В своём завещании он просил жену сжечь рукопись незавершенного романа, однако ни Вера Евсеевна, ни сын Дмитрий не стали этого делать. В 2009 году роман «Лаура и её оригинал» вышел из печати на английском и русском языках.

Мария Башмакова, специально для «Фонтанки.ру».

|

|

Понравилось: 9 пользователям

Салернский кодекс здоровья начало XIV века. |

Школа Салерно – это не только история медицины; в известной мере она современна и теперь. Салернские предписания для сохранения здоровья не утратили своего значения и во многом соответствуют современным гигиеническим и диетическим требованиям.

Признанием больших и бесспорны заслуг салернской школы явился тот факт, что XIV Международный конгресс историков медицины заседал в Риме и Салерно.

1.

Школа салернская так

Королю англичан написала:

Если ты хочешь здоровье вернуть

и не ведать болезней,

тягость забот отгони

и считай недостойным сердиться,

скромно обедай, о винах забудь,

не сочти бесполезным

бодрствовать после еды,

полуденного сна избегая.

Долго мочу не держи, не насилуй потугами стула;

Будешь за этим следить, - проживешь ты долго на свете.

Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими

Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.

2.

Руки, проснувшись, омой и глаза водой холодной,

В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя

Члены свои, причешись и зубы почисти. Все это

Ум укрепляет и силу вливает в прочие члены.

Ванну прими, а поев, походи иль постой; охлажденья

Бойся. Источников гладь и трава – глазам утешенье;

Утром на горы свой взор обрати, а под вечер – на воды.

3.

Кратким пусть будет полуденный сон иль вовсе не будет.

Боль головную, катар, лихорадку и сильную слабость –

Все за полуденный сон ты получишь себе непременно.

4.

От накопленья ветров возникают четыре недуга:

Колики, спазмы, водянка, а также головокруженье.

5.

Ужин чрезмерный отнюдь не полезен для наших желудков.

Чтобы спокойно спалось, перед сном наедаться не надо.

6.

Ты за еду никогда не садись, не узнав, что желудок

Пуст и свободен от пищи, какую ты съел перед этим.

Сам по желанию есть ты получишь тому подтвержденье:

А указанием будет слюны пробежавшая струйка.

7.

Персики, яблоки, груши, сыра, молоко, солонина,

Мясо оленье и козье, и заячье и бычье:

Все это черную желчь возбуждает и вредно болящим.

8.

Свежие яйца, багряные вина, супы пожирнее,

Хлеб из тончайшей муки – доставляют телесную крепость.

9.

Сыр молодой, молоко и пшеница полнят и питают,

Бычьи тестикулы также, свинина и мозг всевозможный,

Спелые смоквы и свежие грозди от лоз виноградных.

10.

Ценятся вина по вкусу, по запаху, блеску и цвету.

Доброго хочешь вина – непременны пять признаков эти:

Крепость, краса, аромат, охлажденность и свежесть, конечно.

11.

Сладкие белые вина гораздо питательней прочих.

Красного если вина ты когда-нибудь выпьешь не в меру,

То закрепится живот и нарушится голоса звонкость.

12.

Руга, чеснок, териак и орех, как и груша, и редька

Противоядием служат от сулящего яда.

13.

Воздух да будет прозрачным и годным для жизни, и чистым.

Пусть он заразы не знает и смрадом клоаки не пахнет.

14.

Если принятье вина ввечеру для тебя вредоносно,

Пей его в утренний час и послужит оно исцеленьем.

Лучшие вина у нас вызывают и лучшие соки.

Вялость почувствуешь, если вино окажется темным.

Светлым пусть будет оно и созревшим, и тонким, и старым.

Смешанным также с водой, игристым и выпитым в меру.

15.

Пиво не кислым должно, но прозрачным в достаточной мере

Быть, и из зерен отборных, а так же, как следует, старым.

Пиво такое, коль выпьешь, не будет обузой желудку.

16.

Должен умеренность в пище себе ты назначишь весною.

В летний же зной особенный вред от пиршеств чрезмерных.

Осенью будь осторожен с плодами: беда не стряслась бы.

Сколько захочется, - ешь без опаски ты в зимнюю пору.

17.

Рута, а с нею шалфей опьянение винное гонят.

Розы добавишь цветок, - и утихнут любовные боли.

18.

Мучить морская болезнь никого уже больше не сможет,

Если с водой морской вина перед этим отведать.

19.

Соль и шалфей, чеснок и вино, петрушку и перец,

Если смешать как надо, то острый получится соус.

20.

Быть ты желаешь здоровым, лицо мой чаще и руки:

После еды омовенье несет наслажденье двойное:

Делает чистыми руки, а зрение делает острым.

21.

Хлеб не горячим да будет, а также еще и не черствым,

Квашеным должен и пористым быть, хорошо пропеченным,

В меру соленым; мука пусть хорошая будет для хлеба.

Корку, однако, не ешь, ибо желчь твою высушит корка.

Квашеный хлеб, хорошо пропеченный и в меру соленый,

Чистый, здоровье дает, а иной никуда не годится.

22.

Право, баранина хуже свинины, коль вина далеко;

Стоит добавить вина, - медицина она и питанье.

И потроха и свиней хороши, а другие – негодны.

23.

Муст послабляет желудок, моче не дает отделяться,

Камни родит, засоряет к тому ж селезенку и печень.

24.

Вредно весьма запивать то, что ешь за обедом, водой.

Холод возникает в желудке, а с ним несварение пищи.

25.

Мясо телячье считать чрезвычайно питательным надо.

26.

Курица, горлица, голубь, каплун и скворец – превосходны,

И перепелка, и дрозд, и фазан, и тетерев с ними,

Жаворонок, вальдшнеп и зяблик, затем куропатка и ржанка.

27.

Мягкие рыбы всегда и размера берутся большого,

Твердые рыбы, напротив, питательней, если поменьше:

Щука и окунь, лосось и форель, и линь, и конечно,

Также треска, камбала с пескарем, и прочие рыбы.

28.

Если едят искривленных угрей, то едят их живыми, -

Это свидетельство тех, кто постиг исцеленья науку.

Угорь и сыр – вредоносны, коль съешь и при этом не будешь

Часто еду запивать и опять запивать, повторяя.

29.

Если съедаешь яйцо, жидким пусть оно будет и свежим.

30.

Мы заключили, что надо горох и хвалить, и отвергнуть:

Без кожуры он хорош и в достаточной мере полезен,

Но с кожурою – вздувает живот и поэтому вреден.

31.

Козье, по мненью врачей, молоко и верблюжье – полезны;

Больше питанья, однако, дает молоко от ослицы,

Больше еще - от коровы и в мере такой же – овечье.

Если ж болит голова в лихорадке, - любое негодно.

32.

Масло мягчит, увлажняет и слабит, но без лихорадки.

А простоквашу принять, - то промоет она и очистит.

33.

Сыр холодит, засоряет, он грубая, твердая пища.

Сыр вместе с хлебом полезно поесть, но только здоровым.

Коль нездоров человек, сыра с хлебом вкушать не годится.

«Сыр вредоносен», - плохие врачи говорят постоянно,

Но ведь не знают они, почему он является вредным.

Силу от сыра себе обретает инертный желудок, -

Это свидетельство тех, кто постиг исцеленья науку.

34.

Следует пить за едою немного, но часто при этом.

Хочешь поменьше болеть, - между блюдами пить не годиться.

Чтобы вреда избежать, ты с питья начинай насыщенье;

Яйца вкушаешь, так пей по одной после каждого чаше.

35.

Съешь после рыбы орех, сыр бери после мяса. Орешек

Первый полезен, но вреден – второй, а третий – смертелен.

Груши всегда запивай, а орешек лекарство от яда.

Груши нам груша дает, но они без вина ядовиты.

Коль ядовиты они, порицания груша достойна.

Противоядье – варенье груши, сырье – отрава.

Бремя желудку – сырье, вареные – бремя снимают.

Следует груши запивать, после яблок – подумать о стуле.

36.

Если ты вишен поешь, то получишь немалые блага:

Чистят желудок они, а ядро – от камней избавляет;

Будет хорошая кровь у тебя от мякоти ягод.

37.

И охлаждают, и слабят, и польза немалая – сливы.

38.

Персики вместе с вином молодым берутся по праву.

Так существует обычай орех сочетать с виноградом.

Для селезенки не годен изюм, но от кашля и почек.

39.

Железы, зоб и нарыв унимают компрессом из смоквы;

Маку добавить ты к ней, и костей переломы излечишь.

Вшивость и страсть возбудит, но в желаниях самых – помеха.

40.

Больше мочи от кизила и более крепкий желудок.

Твердый полезен кизил, но гораздо полезнее – мягкий.

41.

Муст вызывает мочу, он немедля вздувает и слабит.

42.

Пиво питает обильные соки и силы приносит;

Тело полнит и к тому же способствует кроветворенью,

И вызывает мочу, а живот и мягчит, и вздувает.

43.

Уксус слегка холодит, иссушает гораздо сильнее;

Он уменьшает и семя, несет меланхолию, слабость;

Мучает также он жилы сухие, а тучные – сушит.

44.

Репа – желудку отрада и ветры выводит наружу.

И вызывает мочу, но и зубы вконец разрушает.

Плохо вверенная репа – мучительных схваток причина.

45.

Переварить нелегко и усвоить сердце не легче.

То же с желудком, но лучше наружные части желудка.

И в медицине язык превосходной считается пищей.

Легкое так и скользит по кишкам и легко в усвоенье.

Мозг предпочтительней прочих, вне всяких сомнений, куриный.

46.

Газов скопленье наружу выводит от фенхеля семя.

Благ от маратра четыре: он яд с лихорадкою гонит

И очищает желудок, а зрение делает острым.

47.

Зрение лучше и крепче желудок у нас от аниса.

Сладкий анис, несомненно, и в действии лучше гораздо.

48.

Пепел и кровь остановит, и печени пепел отраден;

Мускус – для мозга, для сердца – мускат, селезенке приятен

Каперс, подснежник – желудку, а легким полезна лакрица.

49.

Надо солонку поставить пред теми, кто трапезой занят.

С ядром справляется соль, а невкусное делает вкусным;

Ведь непригодна еда, что без соли на стол подается.

Соль, коль не в меру она, угнетает и зренье, и семя,

И порождает чесотку, и зуд иль озноб причиняет.

50.

Нас горячат, укрепляя: соленое, острое, горечь.

Терпкое с крепким и кислым, напротив, несут охлажденье.

Мягкое с жирным и сладким спокойную меру даруют.

51.

Чистятся зубы от хлеба с вином, а зренье остреет;

То, чего мало, - растет, уменьшается то, что в избытке.

52.

Всем я велю соблюдать им привычную в жизни диету.

В случае крайнем диету лишь только менять допустимо.

Нам Гиппократ говорил, отчего приключается гибель.

Высший закон медицины – диету блюсти неуклонно:

Будет леченье плохим, коль забудешь, леча, о диете.

Сколько, когда, почему, где, как часто и что применимо –

Все это должен предписывать врач, назначая диету.

53.

Суп из капусты мягчит, а капуста сама закрепляет;

Если их вместе подать, - подготовят к очистке желудок.

54.

Древние медики учат, что мальва живот размягчает;

Корни скобленые мальвы бесспорно способствуют стулу

И помогают при родах, и часто для регул полезны.

55.

Не отрекайтесь от мяты за то, что она не поспешно

из живота и желудка глистов и червей изгоняет.

56.

Умер зачем человек, что шалфея возделывал силу?

Видно, от смерти в садах никакого не сыщешь лекарства.

Нервы шалфей укрепляет и рук унимает дрожанье,

И лихорадку изгнать даже острую он в состоянье.

Ты наш спаситель, шалфей, и помощник, природой данный.

57.

Мускус, лаванда, шалфей и фиалка, расцветшая первой,

Кресс с артемизией также – людей параличных лекарство.

58.

Руту зовут благородной; ведь зренье она проясняет.

С помощью руты, о муж, обретешь ты зоркость во взоре.

Страсть у мужчин умеряет она – возбуждает у женщин.

Делает рута воздержанным, а разум – и ясным, и быстрым.

Рута вареная всюду надежно от блох избавляет.

59.

Кажется, нет у врачей о луке единого мненья.

Как сообщает Гален, для холериков лук не полезен.

Но для флегматиков лук, говорит он, целебное средство.

Лучше всего – для желудка; и цвет у лица превосходный

Тоже от лука. Растертым втирая его, ты сумеешь

Лысой вернуть голове красоту, что утрачена ею.

Лук приложи, - и поможет только его перед тем растирают.

60.

Сухость, а также тепло в горчичном зернышке малом;

Яд изгоняет, рождает слезу, а голову чистит.

61.

Хмель, как и боль головную, пурпурная гонит фиалка,

Тяжесть снимает она и «падучей» больных исцеляет.

62.

Сон посылает больным, прекращает противную рвоту,

Семя крапивное с медом и колики лечит надежно.

Примешься пить это средство, - и кашель запущенный сдастся.

Холод из легких оно изгоняет и язвы из чрева,

Верную помощь дает при различных болезнях суставов.

63.

Грудь очищает от флегмы трава, что зовется иссопом.

Легким полезен иссоп, если с медом он вместе отварен,

И, говорят, что лицу доставляет он цвет превосходный.

64.

Плющ, если с медом растет и приложен, полезен при раке;

Выпитый вместе с вином, успокоить он боль в состоянье.

Рвоту обычно он может сдержать и слабый желудок.

65.

Для подреберья весьма девясил капуанский полезен.

Если же сок девясила смешаешь ты с соком из руты, -

Средства целебнее их для лечения грыж не отыщешь.

66.

Черную желчь изгоняет полей, с вином поглощенный,

И застарелую он, говорят, унимает подагру.

67.

Соком от кресса волос задержать выпадение можно,

Сок этот силу имеет расправиться с болью зубною.

С медом намазанный вместе, от перхоти он исцеляет.

68.

Птенчиков ласточка-мать хелидонией лечит ослепших,

Если, как Плиний отметил, у них расцарапаны глазки.

69.

Ивовый сок, если в уши он залит, червей убивает.

В уксусе если отваришь кору, - сведет бородавки.

Ивовый цвет вместе с соком своим противник зачатья.

70.

Мнение есть, что шафран придает и отраду, и бодрость;

В члены вливает он силу и печень у нас обновляет.

71.

Часто съедаемый, девам порей плодовитость дарует.

Кровотеченье уймешь ты при помощи лука такого.

72.

Черный есть перец, и он растворенью легко поддается.

Соки он может очистить, способствует пищеваренью.

Белый же перец полезен желудку, при кашле и болях,

Предотвратит он еще и холодный озноб лихорадки.

73.

Спать после пищи принятья и двигаться много – все это

Слух ухудшает и этим во всем с опьянением сходно.

Длительный голод и страх, сотрясение, рвота, паденье,

Холод и хмель – вызывают в ушах ощущение звона.

74.

Бани, Венера, вино, перец, дым и чеснок, да и ветер,

С луковкой вместе порей, слезы, боб, чечевица, горчица,

Солнце, сношенье, огонь, пыль, удар острия, напряженье –

Все это – зрения бич, но отсутствие сна – наибольший.

Роза, вербена, укроп, хелидония также и рута –

Все на микстуру идут, от которой зренье остреет.

75.

Зубы свои сохранишь, коль порея семян заготовишь.

Не откажись белену вместе с ладаном сжечь благовонным.

Дым заклубится густой и зубную он боль успокоит.

76.

Масло, орехи, угри, головы охлажденье, напитки,

Яблоко также сырое у нас порождают охриплость.

77.

Бодрствуй, согретое ешь и постись, и усердно работай,

Помни всегда о тепле, в меру пей и полнее дыши ты.

Все это надо блюсти, коль избавиться хочешь от слизи.

В грудь изольется, - тогда эту слизь называют катаром;

В глотку – бронхит, а в носу от нее зарождается насморк.

78.

Серу и аурипигмент не забудь сочетать, и добавить

К ним полагается известь, которую с мылом мешают.

Вместе четыре смешай вещества и от средства такого,

Если заполнить четырежды свищ, исцеленье наступит.

79.

|

|

Понравилось: 7 пользователям

Птичий концерт |

![]() Вложение: 13478386_vid20240421wa0012.mp4

Вложение: 13478386_vid20240421wa0012.mp4

|

|

Понравилось: 11 пользователям

Богатые тоже плачут: делают ли деньги счастливыми? |

Проблемы, которые приходят с деньгами

1. Добился цели и чувствуешь пустоту

Представьте, что вы годами задерживались в офисе по вечерам, работали в выходные, много учились и практически махнули рукой на личную жизнь. Всё ради цели — получить повышение. И вот оно у вас в кармане — вместе с солидной прибавкой к зарплате. Ваш смартфон раскалился от звонков с поздравлениями, но после пары мгновений триумфа вы чувствуете… пустоту.

Это явление называется постдиссертационным синдромом (Post-PhD slump, или blues). Получив желаемое, люди теряют мотивацию, ощущают себя апатичными и вялыми. И это можно понять, ведь цель дает энергию и четкое направление в жизни, а иногда даже помогает самоопределиться. Например, человек может в первую очередь идентифицировать себя как амбициозного кандидата, стартапера или начинающего писателя. Когда цель достигнута, бывает сложно ответить себе на вопросы «кто я теперь?» и «что делать дальше?».

2. Роскошь становится обыденностью

Гедонистическая адаптация наступает, когда вещи, о которых мы мечтали, становятся привычными и больше не приносят радости. Например, сегодня человеку кажется, что он будет счастлив, заработав на машину и квартиру. Первое время после покупки он будет чувствовать эйфорию, но совсем скоро она пройдет — и ему захочется модель покруче и дом побольше.

Чтобы продолжать испытывать удовольствие, нам приходится бесконечно наращивать потребление — так уж мы устроены. За мотивацию и радость достижения отвечает нейромедиатор дофамин. С его помощью мы учимся, исследуем новое и движемся вперед, преодолевая сложности. Пожалуй, не будь дофамина, мы бы так и сидели в пещерах. Но вместе с тем дофамин — главная причина неудовлетворенности.

Николай Кукушкин, нейробиолог: «Сам факт того, что нам во внешней среде что-то нравится, ставит нас в зависимость от этой внешней среды. Неожиданные радости, от которых нам хорошо, со временем обязательно становятся ожидаемыми потребностями, без которых нам плохо.

Победить в футбол команду из соседнего двора приятно, но если побеждать каждую неделю, то выигрывать станет скучно, а проигрывать — оскорбительно. Чтобы снова почувствовать радость победы, придется идти на городские соревнования, где можно опозориться и вернуться во двор либо победить и двинуться дальше по бесконечной дофаминовой лестнице всевозрастающих желаний и их удовлетворения. Человек неизменно приходит либо к страданию, либо к эскалации желаний».

Нашу зависимость от потребления иллюстрирует анекдот. Однажды писатели Курт Воннегут и Джозеф Хеллер встретились в роскошном доме на вечеринке, которую устроил нью-йоркский миллиардер.

— Хозяин дома за один вчерашний день наверняка заработал больше, чем ты за всю историю публикации своей «Уловки-22». Как тебе такое? — спросил Воннегут.

— Ну и что? — пожал плечами Хеллер. — Зато у меня есть кое-что, чего у него никогда не будет. Мне денег уже хватает. А ему — нет.

3. Кажется, что другие успешнее

Метаанализ исследований с двумя миллионами участников показал, что счастливее себя чувствуют не те, кто просто много зарабатывает, а те, кто зарабатывает больше своих знакомых.

Человек, который получает 500 тысяч в месяц и вращается в кругу более обеспеченных товарищей, может считать себя недостаточно успешным. Какое удовольствие от квартиры в центре, если у лучшего друга их две? Парадоксально, но если бы он зарабатывал 100 тысяч, а все его друзья — по 50, он чувствовал бы себя гораздо счастливее.

Потребность быть не хуже других вовлекает в бесконечную гонку активов: у кого больше дом, длиннее яхта и дороже коллекция картин.

Но если вы — богатый наследник, всё становится еще сложнее

1. Приходится конкурировать с родными

Когда наступает пора делить наследство, соперниками становятся люди, которые раньше считались самыми близкими. Доверие утрачивается, в ход идут интриги и манипуляции, вспоминаются старые обиды.

2. Люди видят только деньги вашей семьи

Первым делом окружающие оценивают наследников по состоянию их родителей — и это бросает тень на всё, что они делают. Устроился на престижную работу — «конечно, у его семьи везде связи», пошел в волонтеры — «еще бы, может себе позволить», влип в неприятную историю с алкоголем — «да все они такие, дети богачей».

Кроме того, наследники всегда сомневаются в том, почему они интересны окружающим. Это подтверждает Пол Хокемейер, психотерапевт, работающий с привилегированными клиентами: «Они постоянно задаются вопросом, нравятся ли они людям за то, кто они есть по сути, или за атрибуты богатства, которые украшают их жизнь».

Неудивительно, что некоторые наследники скрывают свое богатство, чтобы построить дружеские или романтические отношения. Пользовательница твиттера опубликовала свою историю: четыре года она встречалась с начинающим писателем, оплачивала большинство общих счетов и даже продала виолончель, которая осталась на память о маме, чтобы выручить деньги на лечение их собаки. Всё это время на счету ее партнера лежали миллионы, полученные им от бабушки. Но она узнала об этом, только когда он сделал ей предложение — и попросил подписать брачный контракт.

3. Сложно ставить цели

Ребенку «обычных» родителей понятно, зачем хорошо учиться и усердно работать — чтобы что-то иметь: вкусную еду, хорошую одежду, дом, машину. Но если у тебя с рождения есть всё, что ты хочешь, и даже то, что ты еще не успел захотеть, — то ради чего напрягаться?

Достижение цели часто подразумевает борьбу, в ходе которой мы лучше узнаем себя, исследуем свои возможности и границы, закаляем характер. Без цели и испытаний человек может вырасти инфантильным, поверхностным, наивным. Это отлично иллюстрирует фраза, которую приписывают Марии Антуанетте: «Если у людей нет хлеба, пусть едят пирожные!»

Жить совсем без желаний невозможно, поэтому у наследников глобальные цели (стать профессионалом, заработать) могут заменяться стремлениями к быстрым удовольствиям: сходить в новый ресторан, попробовать коллекционное вино, купить редкий автомобиль и т. д.

4. СМИ лезут в личную жизнь

Журналисты преследует наследников, потому что желтые подробности из жизни богатых и знаменитых привлекают огромную аудиторию. В публичное поле выносят их отношения, внешность, досуг, покупки, болезни, достижения и личные драмы, судебные процессы и многое другое.

Само осознание того, что люди так и ждут, когда ты оступишься, чтобы обсудить тебя в комментариях, может больно ранить. А риск быть застигнутым врасплох не дает расслабиться, куда бы ты ни пошел.

5. Страшно принять ответственность за деньги, которые наследуешь

Предприниматели, которые сами сколотили состояние, одержимы идеей заработать, а наследники — не потерять.

Первую задачу психологи называют ориентированной на результат, а вторую — на избегание. Эта разница значительно влияет на психоэмоциональное состояние и бизнес-решения. Исследование показало, что люди, следующие стратегии избегания, менее изобретательны и гибки, но более тревожны и осторожны.

Страх растратить семейное состояние может быть особенно сильным, если наследник не представляет, кем может быть без денег.

По данным консалтинговой компании Williams Group, 70% богатых семей теряют свое состояние уже во втором поколении, 90% — в третьем. Эти показатели подтверждают, какой непосильной ношей может стать наследство.

Сколько нужно для счастья

Психолог Даниэль Канеман в 2010 году установил, что радость жизни растет вместе с доходом только до $75 тысяч в год. После этой отметки можно стать в два, три или сто раз богаче, но удовлетворенность соразмерно не увеличится.

По среднегодовому курсу 2010 года $75 тысяч — это 2,277 миллиона рублей в год или 189 750 рублей в месяц. По данным разных источников, с января 2010 по декабрь 2023 года инфляция в России составила около 160%, значит, теперь счастливая жизнь обойдется примерно в 303 тысячи в месяц.

Для многих — заоблачная сумма. Но это не делает их автоматически несчастными, ведь есть и другие верные способы сделать жизнь лучше.

Рецепт хорошей жизни

1. Поддерживать отношения с близкими

Важность прочных социальных связей подтвердило гарвардское исследование счастья, которое длилось 75 лет. В нем участвовали юноши из бедных семей и богатые наследники — практически всю свою жизнь они провели под присмотром ученых. В результате оказалось, что наиболее счастливыми и здоровыми себя чувствовали те, кто построил теплые отношения с близкими. Достаток тоже влиял на удовлетворенность жизнью, но в меньшей степени.

Когда мы общаемся с приятными нам людьми (кстати, домашние питомцы тоже считаются), в организме вырабатывается окситоцин — нейромедиатор и гормон. Он отвечает за ощущение любви и нежности и буквально делает нас более добрыми, щедрыми, заботливыми… и счастливыми.

2. Помогать

Исследования показывают, что удовлетворенность жизнью и самооценка растут, когда мы делаем что-то хорошее для других — будь это волонтерство или простая помощь соседу. Этот эффект отчасти следует из предыдущего пункта: добрые поступки часто приводят к укреплению социальных связей.

Конечно, у богатых больше возможностей помогать. Уоррен Баффет за всю свою жизнь отправил благотворительным фондам $46,1 миллиарда — при его состоянии в $123 миллиарда он может себе это позволить. Фонд Дастина Московица, сооснователя Facebook*, передал $51,2 миллиона на борьбу с малярией — наверняка эти деньги многим спасли жизни.

Впрочем, в благотворительности важен не только размер пожертвований, но и их регулярность. Поэтому если вы каждый месяц переводите близкому по духу фонду 100 рублей, вы тоже делаете важный вклад в его работу.

3. Двигаться

Физическая активность — источник положительных эмоций. Когда мы двигаемся — ходим, бегаем, танцуем, приседаем в тренажерном зале, — вырабатываются нейромедиаторы дофамин и эндорфин. Если играем футбол или другую подвижную игру, к ним присоединяется норадреналин. А если занимаемся йогой — серотонин. Все эти вещества отвечают за хорошее настроение, заряжают бодростью и помогают совладать с тревожностью.

И наоборот: низкая активность и нехватка перечисленных нейромедиаторов могут приводить к ангедонии (когда ничего не хочется), апатии, раздражительности и рассеянности.

Хорошо это или плохо, но в этой сфере наука не предлагает нам ничего нового: чтобы чувствовать себя довольным жизнью и быть здоровым, надо двигаться. Желательно — на свежем воздухе. Если на тренировки нет сил или времени, подойдет ходьба: 7000 шагов в день не только поддержат настроение на стабильно высоком уровне, но и послужат профилактикой хронического стресса, депрессии, диабета и других заболеваний.

4. Найти баланс между смыслами и удовольствиями

Профессор поведенческих наук Пол Долан много лет исследовал индивидуальное благополучие и вывел формулу: мы счастливы, когда в нашей жизни сбалансированы занятия, в которых мы видим смысл и которые приносят нам удовольствие.

Здесь всё индивидуально, но, как правило, к наполненным смыслом занятиям относят родительство, волонтерство и любую помощь другим, духовные практики, просветительскую деятельность. А удовольствие обеспечивают вкусная еда, покупки, общение, любимое занятие.

Хорошо, когда в жизни эти сферы сбалансированы, идеально — если одни и те же вещи и важны, и приятны: например, если вы искренне наслаждаетесь временем, проведенным с ребенком, или с удовольствием делаете свою работу, которая приносит пользу другим.

Если баланс нарушен в сторону смысла, жизнь может показаться тяжелой и безрадостной, если в сторону удовольствия — пустой.

Важность смысла подчеркивал и антрополог Дэвид Гребер. В трактате «Бредовая работа» он писал о «страдании не быть причиной»: ситуации, в которой человек не видит результатов своей работы, отчего считает ее бессмысленной, а себя — бесполезным. Такое нередко случается в крупных корпорациях, где малейшее действие приходится подолгу согласовывать с кипой бумаг. Зато эта участь не грозит, например, парикмахерам, плотникам, строителям или дизайнерам. У них всё просто: сделал дело — и сразу увидел, что получилось.

Счастье — в простых вещах: в дружеских объятиях, в румянце после прогулки, в любимом деле. Конечно, найти и удержать его — тоже труд, но это куда проще, чем заработать миллион.

***

Деньги дают много возможностей. Счет в банке обеспечит своего хозяина комфортным жильем, качественным образованием и лучшей медициной, путешествиями по всему миру и еще множеством благ. Но автоматически счастливым всё равно не сделает. А в худшем случае — станет причиной семейных бед и одиночества.

Взять хотя бы героев нового сериала «Золотое дно»: желание единолично заполучить статус и власть оказывается сильнее семейных привязанностей, поэтому прежде родные люди вступают в жестокую схватку за наследство. Этот сериал — наглядный пример того, как поступать не надо. Будем смотреть и учиться на чужих ошибках уже на Иви и с 29 января на НТВ.

Словом, не стоит переоценивать значение денег и делать их приоритетом номер один. Если под окнами вашей квартиры не стоит спорткар, может, это и не плохо?

|

|

Понравилось: 8 пользователям

Как случай и смекалка помогли конькобежцу победить в Олимпиаде |

"В Давосе (на чемпионате мира–1960) на "червонце" я попал во вторую группу. Под вечер похолодало. Катаюсь и чувствую: мерзну. Захожу в раздевалку, а там американки и немки. Говорю им: "Дайте какой–нибудь "дресс" мне!" Они мне суют колготки. Я их надеваю, а они же малы, черт бы их побрал. Взял, обрезал, натянул верхнюю часть, катаюсь, смотрю: так тонизирует ноги этот нейлон! Бегу "червонец" — лед не тот, погода не та, но все равно показываю второй результат. Первый был Йоханнесен. Подъехал к девкам, показываю им обрезанные колготки, они смеются... На банкете сижу с Кудрявцевым, говорю ему: "Константиныч, во–первых, я девчонкам колготки должен, а во–вторых, у меня идея появилась. Надо в магазин сходить". А в город по одному советские спортсмены выходить не могли. Тем более, вечером. Вытащил я из–за стола Кудрявцева и веду его в магазин, где накануне видел в витрине огромную женщину в черных колготках, прошитых двойным швом. Заходим, я говорю продавцу: "Мне вот такие колготки на "биг фрау". Приносят. Попросил такой же черный свитер. И его принесли. Облегал он туловище потрясающе! Девчонкам я колготки вернул.

Приехали в Москву, напутствия на Олимпиаду и все прочее... До Америки летим дня четыре. Устали, как черти! В Скво–Велли приехали часов в 11 вечера. Разместились и заснули мертвым сном. А мне не спится. Я же купил! Мне надо попробовать! Насилу дождался, пока рассвело. Было примерно 6.30 утра. А на стадион одному идти тоже нельзя! Я к Константинычу — тот спросонья отмахивается: да брось ты, дай поспать! А я ему: "Константиныч! Мне надо попробовать, чтобы потом не было стыдно в женских колготках. Надо мне еще что–то надевать или нет, я же должен знать?!" Он и пошел со мной. Лед припорошен. Размялся чуть–чуть и говорю: ну, давай "троечку" попробуем. Еду четвертый круг, а Константиныч кричит: "Да стой ты! Стой!" Подъезжаю: "В чем дело, Константиныч?" А он мне: "Не понимаю, то ли секундомеры у меня врут, то ли ты рекорд мира побил на 20 секунд... Рекорд на "тройке" 4.37, а ты бежишь 4.16". "Константиныч, — говорю, — удалось!" После завтрака начинаю тренироваться в этом черненьком костюмчике, всех обхожу. Подъезжает Женя Гришин: "Витя! Дай я тоже попробую!" Попробовал, глаза круглые: "Витя! Что ж ты мне раньше не сказал!" Вот в этом костюмчике Женя Гришин выиграл в Долине Индианок две золотые медали"

На той Олимпиаде в Скво–Вэлли Косичкин выиграл золото и серебро, а в конькобежном спорте начался нейлоновый век.

|

|

Понравилось: 11 пользователям

История создания духов "Красная Москва" |

Наверное, не найдется в нашей стране человека, кто не слышал о духах «Красная Москва». Это название стало нарицательным.

Символ Советского Союза, легендарная классика со столетней историей, аромат с необычным терпким запахом покорил не только нашу страну, но пожалуй, и весь мир. Яркий, дерзкий, запоминающийся парфюм состоит из порядка 60 компонентов. Винтажный цветочный аромат отличается от всего того, что было создано до него. Основные ноты - цветочные и немного пряностей. Сегодня речь пойдет о создателе этого удивительного аромата.

В 1836 году в Париже на свет появился Анри Брокар, который сам себя называл Генрихом. Ему уготована была судьба великого парфюмера и предпринимателя. Невероятный дар обнаружился у Генриха еще в детстве. Как-то его отец играл с ним и подбрасывал вверх. Малыш заливался смехом, а потом вдруг неожиданно спросил:

— Папа, чем от тебя так вкусно пахнет?

— Наверное, это аромат духов мамы! — ответил отец. — Дорогая, у нашего сына прекрасное обоняние! Наверняка он будет парфюмером!

— Естественно, а кем же еще, когда весь род Брокаров - парфюмеры — подала голос тетушка, никем не замечаемая ранее.

Брокар старший понимал, что достигнуть признания во Франции невероятно тяжело. Ведь здесь каждый второй - парфюмер. Безусловно, у ребенка талант, да и я обучу ему всему, чему надо, но как ни крути, заработать себе имя, оставаясь во Франции, даже заручившись покровительством предков, близко к нулю.

Тетя Жанель рассказала Генриху, что можно загадать желание в Сочельник и увидеть вещий сон. Наутро за завтраком, когда собралась вся семья, тетушка спросила у Генриха, видел ли он что-нибудь во сне. Мальчик рассказал, что ему приснился большой далекий снежный город и букет цветов с чудесным ароматом, от которого даже кружилась голова. Впоследствии все забыли об этом, но сон оказался вещим.

Генрих рос смышленым и умным юношей. Родители дали ему отменное образование, он изучал химию, экономику, парфюмерное дело. Первые попытки пробиться среди рядов парфюмеров успеха не принесли.

В 1861 году Генрих принял судьбоносное решение - попросил у отца денег денег и сказал, что хочет поехать в Россию за компанию с другом. Генрих хотел открыть в России производство парфюмерной продукции и наладить продажи. Отец, будучи умным человеком, возражать не стал, и так Генрих оказался в России. Там ему очень понравилось, он был рад, что приехал в Москву - гостеприимную и хлебосольную, в отличие от мрачного неприветливого Петербурга. Сначала Генрих работал помощником у купца Константина Гика.

Согласно контракту в случае увольнения Брокар был обязан передать хозяину все придуманные им новшества и секреты. И конечно, таких секретов было немало. Например, Генрих придумал, как можно духи концентрировать, в таком виде они намного дольше сохранялись, и упрощалась транспортировка. Как раз тогда Брокар встретил Шарлотту Равэ, дочь бельгийского предпринимателя, и женился на ней. Шарлотта была необыкновенно умна и красива, получила прекрасное образование, владела несколькими иностранными языками, была общительна и дружелюбна. Она во всем помогала мужу, и делом, и советом. Брокары решили обойти условия договора, они не передали нанимателю секрет концентрирования ароматов, а<

|

|

Процитировано 1 раз