-Метки

-Рубрики

- Великие караимы (3)

- Восток или Запад - время выбора (15)

- Графоманечка (7)

- Евреи и Израиль (362)

- Великие евреи (93)

- Евреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)

- Живопись (5)

- животные и растения (79)

- Истории о любви (7)

- История и этногенез (864)

- Альтернативная история (5)

- Арийцы и Арии (индоевропейцы) (71)

- Генетические исследования (38)

- Древние времена (28)

- Изменения климата, катастрофы, стихии (36)

- Казаки - наследники Великой Хазарии (43)

- Народы-симбионты (281)

- Новое время и современность (44)

- Одежда, оружие и доспех (16)

- самоопределение (4)

- Скифы (13)

- Славяне и Русь (246)

- Средние века (29)

- СССР (13)

- Традиции (100)

- Тюрки, монголы (98)

- Фальшивки истории и история фальшивок (9)

- Хазары и караимы (41)

- Цивилизации (1)

- Языки, слова и выражения (98)

- Книжки моего детства (6)

- Кулинария, кухня, национальные блюда (56)

- Медицина и здоровье (140)

- Музыка, танцы, песни (77)

- Наука, школа, образование и воспитание (36)

- Общество и его законы (239)

- Война, боевые искусства и оружие (132)

- Казни, пытки, палачи, инквизиция (18)

- пираты, разбойники и террористы (17)

- разведка и шпионаж (9)

- Расизм, геноцид и антисемитизм (31)

- Революции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)

- Фашизм (23)

- Человеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)

- Правила жизни (68)

- Разное, заметки, наблюдения, случаи, тайны (143)

- Религии (169)

- Ислам (5)

- Иудаизм (55)

- Молитва (7)

- Святые, пророки и пророчества (43)

- Христианство (67)

- Язычество, магия, суеверия (17)

- символика и памятники (34)

- Сказки, былины, легенды, притчи, память народа (49)

- Стихи (21)

- Страны и народы (357)

- Китай (16)

- Море и корабли, загадочные земли (15)

- Одесса (183)

- Россия (113)

- США (18)

- Япония (17)

- Украина (141)

- Великие украинцы (19)

- Юмор (85)

-Музыка

- _Assassin_s_Tango - из фильма "Мистер и миссис Смит"

- Слушали: 3916 Комментарии: 0

- Сестры Берри: Еврейская комсомольская (музыка Исаака Дунаевского)

- Слушали: 190 Комментарии: 0

- Имперский марш Звездные войны

- Слушали: 62 Комментарии: 0

- Mehdi "Blossoming flowers"

- Слушали: 3361 Комментарии: 0

- _Dance for two_ - скрипка-Яна Шакиржанова, цимбалы-Виктор Дмитренко

- Слушали: 1937 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

Записи с меткой крестовые походы

(и еще 341 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

арии варяги великие евреи великие женщины викинги война генетика гитлер днк анализ евреи евреи и армия женщины животные здоровье иудаизм каббала казаки караимы кино китай кулинария медицина монголо-татары монголы музыка народы-симбионты одесса погода правила жизни пророки психология россия русские русы русь сказки скифы славяне слова стихи татары традиции украина украинцы фашизм хазары христианство шпионаж юмор языки

Крестоносцы, беспокойные сердца.... |

Дневник |

О крестовых походах слышали и читали, наверное, все. Для большинства людей это понятие ассоциируется с романтикой, хоть и несколько брутальной, с Ричардом Львиное Сердце и стихотворением Пушкина про «рыцаря бедного». Были, разумеется, кровь и жертвы, война есть война. Так думает большинство современных людей. Однако, в истории крестовых походов есть факты, способные не только удивить, но и шокировать кого угодно.

Факт №1. Крестоносцы были каннибалами!

В 1098 во время осады сирийской крепости Маары рыцари из Европы очень оголодали: осада длилась два месяца, и ей предшествовал тяжелый марш по пустыне. Когда мусульмане, наконец, сдались — при условии, что победители пощадят жителей города — крестоносцы вошли в город, но не нашли там ожидаемого изобилия. Началась чудовищная резня. А после этого — не менее чудовищные пиршества. Хронист Ральф Коэн писал: «Некоторые люди говорили, что им, ограниченным в пище, приходилось варить взрослых мусульман в котлах, а детей насаживать на вертела и зажаривать». Другой хронист Фульхер Шартрский сообщал: «С содроганьем могу сказать, что многие наши люди, преследуемые безумным чувством голода, срезали куски ягодиц с уже убитых сарацин, жарили их на костре и не дождавшись, пока те будут достаточно зажарены, пожирали их с чавканьем, словно дикари». И, наконец, Альберт Аахенский удивлялся тому, что крестоносцы не ограничивались поеданием трупов сарацин, а «ели даже собак».

Факт №2. Среди крестоносцев были дети.

Всего крестовых походов было девять. Четвертый завершился в 1204 году, пятый начался 1217 году. Но между ними был еще один, наверное, самый трагический из всех — крестовый поход детей. Все началось с того, что некоему подростку Стефану из Клуа, якобы, явился Иисус Христос. Он повелел мальчишке возглавить крестовый поход, и освободить Гроб Господень без оружия, а единственно, силой молитвы и непорочности юных душ. Стефан начал проповедовать и за ним пошли тысячи подростков и детей со всей Франции, а затем и Германии. По оценкам современников, проповедь Стефана собрала более 30000 человек. Вся эта орда не только молилась, но и воровала по дороге, чтобы как-то добыть пропитание. Кое-как добравшись до Марселя, а нужно учесть, что детям из Германии пришлось с невероятными трудностями преодолеть Альпы, юные крестоносцы встали перед необходимостью раздобыть транспорт. Наконец два местных купца предоставили им 7 кораблей. Подростки погрузились на эти галеры, отплыли, и с тех пор их никто не видел. Годы спустя в Европе объявились некие монахи, которые были в этом походе. Они рассказали, что корабли доставили детей прямиком в Алжир, где их уже поджидали мусульманские работорговцы, с которыми купцы из Марселя вступили в сговор.

Факт №3. Среди крестоносцев были женщины.

Да-да, многие прекрасные дамы, а так же простые горожанки и крестьянки отправлялись за море, чтобы участвовать в отвоевании Иерусалима, изведать приключений и увидеть далекие страны. Большинство из них, разумеется, и в условиях военного похода выполняли женские роли. Знатные дамы вдохновляли воинов и врачевали им раны, остальные стирали одежду и готовили еду. Однако, были среди женщин и такие, что налагали на себя крест и сражались бок о бок с мужчинами. Самой известной амазонкой времен крестовых походов стала Ита Австрийская. Красавица маркграфиня в 1101 году в составе южнонемецкого рыцарского войска преодолела Малую Азию — во время этого похода крестоносцы изнывали от голода и жажды — и попала в засаду. В этой стычке при городе Гераклее она и сгинула. По одной из версий, отважная красавица не погибла, а попала в плен и была продана в гарем в Хорасан. Кроме того, арабы рассказывали о необычном воинском отряде, попавшем в плен. Сарацины были изумлены, обнаружив, что это женщины. Пленниц продали в рабство пожилым мусульманкам, чтобы обеспечить защиту от посягательств на целомудрие.

Факт №4. Крестоносцы воевали с христианами.

Истовые католики, мечтавшие отвоевать у неверных Иерусалим, не считали православных «правильными» христианами, и вели себя на территории Византийской империи, как среди мусульман. Четвертый крестовый поход завершился разграблением Константинополя и вывозом оттуда колоссального количества ценностей и реликвий в Европу. Греческий хронист Никита Хониат писал так: «Не то изумляет нас, что они грабили вещи, а то, что они повергли на землю святые иконы Христа и его угодников, попирали их ногами, и если находили на них какое-либо украшение, срывали его как попало, а самые иконы выносили на перекрестки для попрания прохожими или же употребляли вместо топлива при варке пищи».

Факт №5. Среди крестоносцев были перебежчики.

Трусы и предатели есть на любой войне. В битве при Хотине, в 1187 году, которая стала одной из главных катастроф рыцарского войска во время третьего крестового похода, на сторону Саладина перешли шесть рыцарей из войска графа Триполийского. Как сообщает хроника, они рассказали Саладину о том, в каком отчаянном положении находится мучимое жаждой и уставшее от длительного перехода войско крестоносцев, и побудили его напасть как можно скорее. Какова была дальнейшая судьба этих людей неизвестно. Можно предположить, что не особенно хорошая — Саладин предателей не жаловал.

Факт №6. Крестоносцы воевали не только в Азии, но и в Европе.

Первый крестовый поход начался, вдохновленный словами папы Урбана II, призывавшего убивать не только мусульман, но и всех, кто исповедует не католическую религию. Часть рыцарей поняла эти слова уж очень по-своему, и в 1096 году армия немецких крестоносцев двинулась в противоположную от Иерусалима сторону — через долину Рейна на север. Здесь они устроили кровавую резню евреев в Майнце, Кельне и других немецких городах. Это был первый случай массового преследования евреев в Европе. Но евреями крестоносцы не ограничивались. В XIII веке они совершили ряд военных операций в Прибалтике, население которой исповедовало древние языческие культы. Финны, карелы, эсты, литовцы, курши и другие племена стали объектом настоящей охоты со стороны воинов Христовых. Не обошли они стороной и княжества северной Руси, полагая православных такими же неверными, как язычников, иудеев и мусульман. Эти походы в Прибалтику впоследствии получили название Северных крестовых походов.

Факт №7. Крестоносцы существуют до сих пор.

В свой первый крестовый поход рыцари шли вдохновленные призывом «Dieu le veut!» (Так хочет Бог!). Эти слова стали девизом Иерусалимского ордена Святого Гроба Господня, учрежденного в 1099 году. В отличие от многих других рыцарских орденов, этот существует и по сей день. Членами его являются представители королевских семей, преуспевающие бизнесмены и ученые. Среди известных людей — членов ордена Гроба Господня можно вспомнить композитора Ференца Листа, немецкого канцлера Конрада Аденауэра, голливудского режиссера Джона Ферроу. Есть братья этого рыцарского ордена и в России. Всего в настоящее время в мире насчитывается 28000 членов ордена Святого Гроба Господня.

Серия сообщений "Средние века":Средние века были средними между паршивыми и очень паршивыми.Часть 1 - "А иди ты в баню", - говорила вельможам Анна Ярославна

Часть 2 - Мойдодыр средневековья

...

Часть 24 - Мечтаешь о рыцаре Ну-Ну! Не дай Бог, мечта сбудется...

Часть 25 - 7 уничтоженных государств

Часть 26 - Крестоносцы, беспокойные сердца....

Часть 27 - Что естественно, то не безобразно... (афоризм-вонизм)

Часть 28 - Женщина, она и в средние века женщина...

Часть 29 - Ромейская цивилизация

Метки: крестовые походы |

Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-5 |

Дневник |

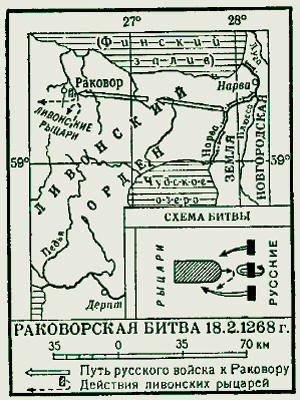

Раковорская битва

Раковорская битва

18 февраля 1268 года произошла Раковорская битва между русскими войсками и войсками Ливонского ордена.

14 ноября 1263 года после поездки в Орду на 42-м году жизни внезапно скончался Александр Невский, и ливонские рыцари, надолго присмиревшие после Ледового побоища, вновь начали зариться на русские земли.

смерть Александра Ярославовича Невского

Над Псковом, а в перспективе и над Новгородом возникла реальная угроза порабощения и геноцида, тем более что к немецкой угрозе теперь прибавилась и датская – северную часть современной Эстонии теперь занимали датчане, захватившие русские города Колывань – нынешний Таллин – и Раковор – нынешний Раквере.

Раковор

На захваченных землях Прибалтики - а это почти две трети территории Латвии и Эстонии - ливонские (тевтонские) рыцари (братья крестоносцы) продолжали укреплять свое феодальное государство, откровенно враждебное для соседей. С русскими их навеки разделила непримиримая вражда религий и цивилизаций: в своих хрониках, рассказывающих о войнах с Новгородом и Псковом, ливонцы именуют себя не иначе как "христианами", давая таким образом понять: православные (правоверные) для них язычники.

(Термин "православие" стал использоваться "ПРАВОВЕРНЫМИ" христианами ортодоксальной церковью греческого обряда, на Руси, только в 1653 году.)

Сам Папа, хотя и не объявил официальный крестовый поход на Русь, неоднократно намекал своей пастве на необходимость отвратить русских от византийской ереси. Ну а помимо религиозного фактора в неспокойных отношениях Руси и Ливонии играли свою роль и некоторая неопределенность границ, и зависимость от ливонцев купеческих торговых путей, и взаимный опыт былых обид. Князь Александр Ярославич хорошо чувствовал постоянную угрозу с Запада, потому и искал на склоне жизни военного союза против Ливонии с могущественным литовским князем Миндовгом. Но неожиданная смерть Невского в 1263 году по дороге домой из Орды оставила эту задачу нерешенной.

Датчане.

Все, что говорилось о столкновениях с ливонскими(тевтонскими) рыцарями (братьями крестоносцами), имеет прямое отношение и к датским, которые тоже поучаствовали в покорении "христианами" Прибалтики. Потомки викингов в середине тринадцатого века владели двумя крупными эстонскими городами - Колыванью (Ревелем, ныне Таллином) и Раковором (Везенбергом, ныне Раквере). Новгородская торговля немало натерпелась от вылазок этих "благочестивых воинов Христа", постепенно захватывающих берега Нарвы. Спустя четыре года после смерти Невского новгородцы решили воевать с раковорцами. Однако поход 1867 года в Прибалтику окончился неудачей. Потеряв семь человек, воины вынуждены были снять осаду с города и вернуться ни с чем. На берегах Волхова началась подготовка к новой кампании, которая должна была принципиально отличаться от предыдущей двумя моментами. Во-первых, как пишет Карамзин, "новгородцы сыскали искусных мастеров и велели им на дворе Архиепископском строить большие стенобитные орудия". А во-вторых, для сокрушения датчан собиралась мощная военная коалиция, в которую были приглашены князь Псковский Довмонт, князь Переяславльский Дмитрий Александрович (сын Невского) и Великий князь Владимиро-Суздальский Ярослав Ярославич (брат Невского). Интересно, что в этой войне князья раздробленной Руси проявили редкое единодушие: Довмонт и Дмитрий пришли сами, а Ярослав прислал сыновей Святослава и Михаила с войском.

Возглавил эту армию восемнадцатилетний Дмитрий. В ратных делах юный князь был еще новичком, но он нес на себе отсвет деяний великого отца и был живым символом победы. А вот имя Довмонта Псковского уже приводило в трепет его противников. Родовитый литовец, он бежал с родины от междоусобных распрей и укрылся в Пскове, где принял православие (правоверие) и быстро завоевал уважение местных жителей. В 1266 году они избрали его своим князем и, вверив ему дружину, отправили на войну с Литвой.

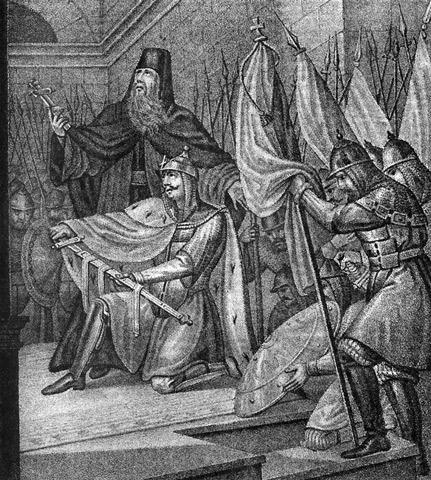

Довмонт присягает Великому Новнороду

18 июня новоявленный князь наголову разгромил бывших соплеменников на Двине. Нежданное возвышение Довмонта вызвало раздражение Ярослава Ярославича, сидевшего тогда в Новгороде: брат Невского не мог терпеть по соседству бывшего язычника и стал собираться в поход, чтобы пояснить строптивым псковичам, кто подходит на роль князя, а кто нет. Но новгородцы тут же осадили надменного Рюриковича: "Другу ли Святой Софии быть неприятелем Пскова?" Авторитет Довмонта был высок и за псковскими стенами, а его боевой опыт необходим в будущей войне.

Столь серьезные военные приготовления Новгорода взволновали соседей. Представители сопредельных государств пытались узнать, против кого двинется эта грозная сила. Особенно беспокоились ливонцы: их послы, поняв, что Русь задумала новый поход на Раковор, поспешили откреститься от датских рыцарей: "нам с вами мир, переведывайтесь с датчанами - колыванцами и раковорцами, а мы к ним не пристаем..." Но доверия к старым врагам у Господина Великого Новгорода не было. Потому ливонцам предложили закрепить свою клятву священным ритуалом крестоцелования. В Орден поехали родовитые бояре, в присутствии которых "бискупы (епископы) и "Божьи Дворяне" (рыцари) целовали крест на том, что не окажут помощи датчанам. Россияне двинули полки в Прибалтику, успокоенные и довольные своим дипломатическим успехом.

И как только это произошло, ливонский магистр Отто фон Роденштейн... тайно отправил послов в датский Раковор.

Было необходимо пресечь на корню эти поползновения, но у Пскова и Новгорода сил оказалось недостаточно, и состоявшееся в 1267 году вторжение в Прибалтику окончилось неудачей главным образом из-за разногласий псковских и новгородских воевод.

В этих условиях псковский князь Довмонт обратился за помощью к князьям Северо-Восточной Руси.

князь Довмонт

На просьбу откликнулись тверской князь Ярослав, Владимирский князь Михаил, а также сын Александра Невского 17-летий переяславский князь Дмитрий Александрович. На совещании князей, состоявшемся в Новгороде, он был избран предводителем готовящегося похода.

князь Ярослав в Новгороде

князь Михаил Ярославич

князь Дмитрий Александрович Невский

Поход начался 23 января. Русские войска вторглись в землю, принадлежавшую датчанам – союзникам Ливонского ордена. Навстречу им выступили объединённые силы датчан и ливонцев под общим командованием магистра Отто фон Роденштейна.

Поход

Не зная о заговоре, русские по трем разным дорогам продвигались к Раковору. Летописец сообщает нам интересный факт: во время стычки с местной чудью противники дружинников спрятались в неприступной пещере и на любую попытку войти внутрь отвечали градом стрел. Тогда воины с помощью какого-то приспособления затопили неприятельское укрытие и посекли выскочивших наружу. Cудя по всему техническая основа для осады Раковора была подготовлена весьма основательно.

Русская дружина в походе

А тем временем к реке Кеголе тайно подтягивались большие неприятельские силы.

Сюда стекались воины дерпского епископа, бойцы ополчения эстов, рыцари Роденштейна и датские оборонцы из Везенберга. Источники не посвящают нас в детали магистерского плана. Но очень возможно, что обеспокоенность ливонцев подготовкой похода против датчан, изначально была мнимой, усыпляющей бдительность. Внезапное нападение больших немецких сил уничтожило бы отборные войска объединенной Руси и надолго обескровило ее. Завершись февральская схватка на Кеголе безоговорочной победой Божьих Дворян, думается, весной они уже показались бы над Волховом и Великой.

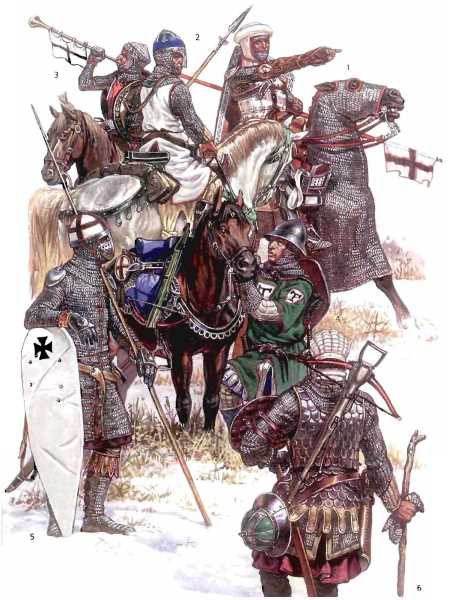

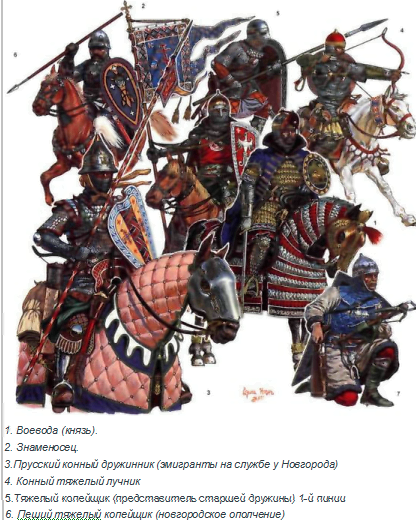

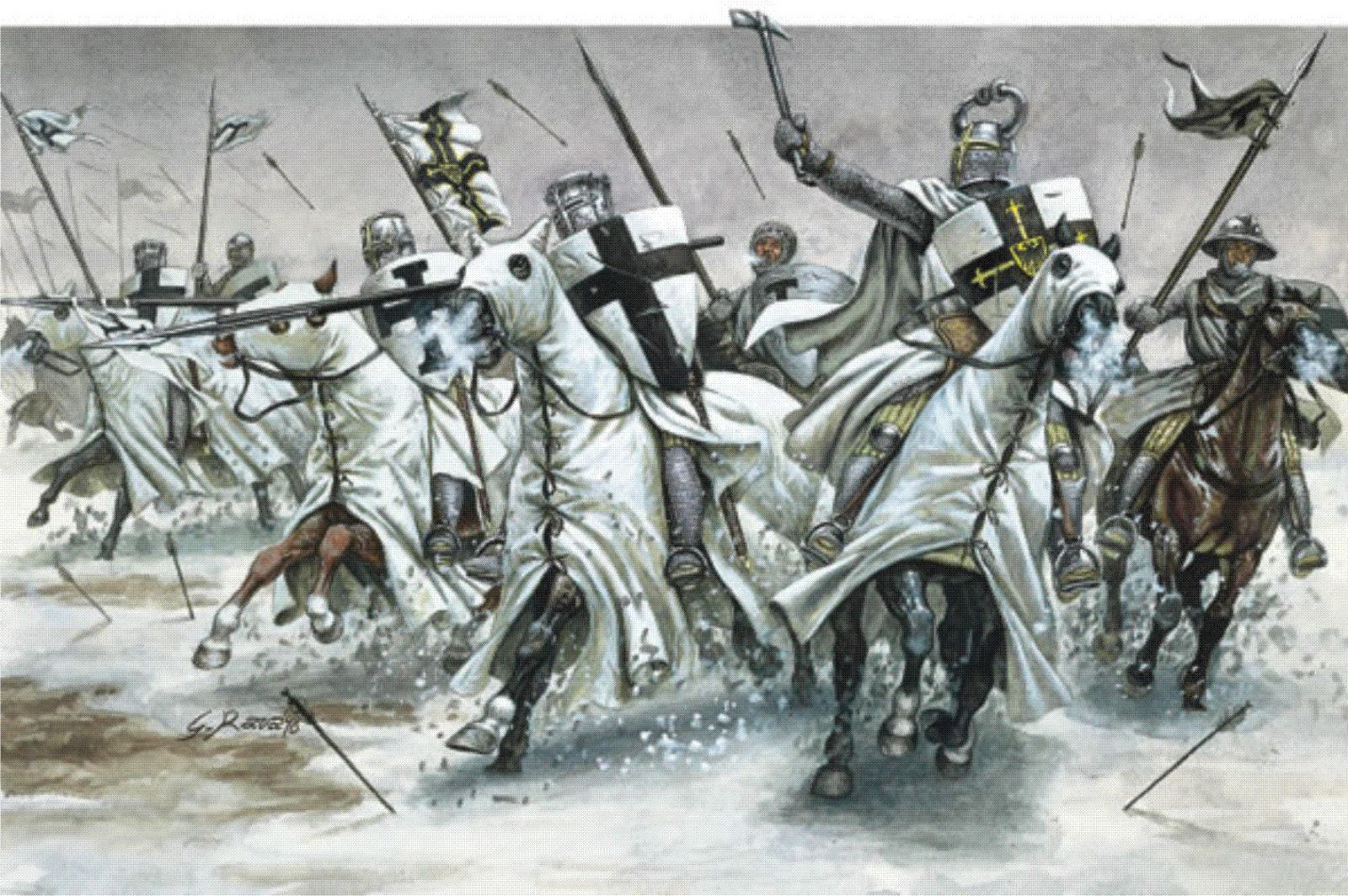

1. Комтур тевтонского ордена (средний командный состав, первая линия построения «свиньи»). Защитное снаряжение включает в себя длиннорукавную кольчугу с приплетённым кольчужным же капюшоном; под кольчугой носится стёганый кафтан или гамбизон, под капюшоном на голову надет стёганый чепец. Поверх кольчуги рыцарь носит бригандину, то есть доспех, где к кожаной основе изнутри приклёпаны металлические пластины. Для защиты от коррозии пластины обычно лудились. К бригандине прикреплены стальные наплечники и стёганый воротник. Наружная сторона бригандины покрыта белым сукном, на груди изображена орденская символика – чёрный крест с красной окантовкой. Такой же крест мы видим и на копейном флажке. Шлем, который в бою надевался на носившийся поверх кольчужного капюшона подшлемник с валиком, также выкрашен в орденские цвета. Он представляет собой западноевропейский топфхельм первой трети XIII в., практически целиком закрывающий голову всадника. Прорези для глаз довольно широкие, что, в общем-то, типично для этого периода. Руки защищены металлическими налокотниками и кожаными наручами, закрывающими и кисть руки. Защита ног включает в себя кольчужные чулки, наколенники, а также наголенники из одной пластины. Щит рыцаря – треугольный, пока что довольно большой. Оружие – меч и длинное копьё. Конь защищён кольчужной попоной, пришитой к основе из тонкой кожи.

1. Комтур тевтонского ордена (средний командный состав, первая линия построения «свиньи»). Защитное снаряжение включает в себя длиннорукавную кольчугу с приплетённым кольчужным же капюшоном; под кольчугой носится стёганый кафтан или гамбизон, под капюшоном на голову надет стёганый чепец. Поверх кольчуги рыцарь носит бригандину, то есть доспех, где к кожаной основе изнутри приклёпаны металлические пластины. Для защиты от коррозии пластины обычно лудились. К бригандине прикреплены стальные наплечники и стёганый воротник. Наружная сторона бригандины покрыта белым сукном, на груди изображена орденская символика – чёрный крест с красной окантовкой. Такой же крест мы видим и на копейном флажке. Шлем, который в бою надевался на носившийся поверх кольчужного капюшона подшлемник с валиком, также выкрашен в орденские цвета. Он представляет собой западноевропейский топфхельм первой трети XIII в., практически целиком закрывающий голову всадника. Прорези для глаз довольно широкие, что, в общем-то, типично для этого периода. Руки защищены металлическими налокотниками и кожаными наручами, закрывающими и кисть руки. Защита ног включает в себя кольчужные чулки, наколенники, а также наголенники из одной пластины. Щит рыцаря – треугольный, пока что довольно большой. Оружие – меч и длинное копьё. Конь защищён кольчужной попоной, пришитой к основе из тонкой кожи.

2. Конный сержант-копейщик (4–5 линии построения «свиньи»). Основу орденского войска уже к середине XIII в. составляли профессиональные воины-сержанты незнатного происхождения. Комплекс защитного вооружения этого воина включает в себя длиннорукавную кольчугу, надетую на стёганый гамбизон, и куполовидный крашеный шлем с кольчужной бармицей и наносником.

Поверх кольчуги надета белая орденская котта. Ноги защищены стёгаными набедренниками с наголенниками из одной пластины. Щит – круглый, чуть больше пятидесяти сантиметров в диаметре. Подобные щиты довольно часто встречаются у незнатных европейских воинов в первой половине XIII в. Оружие воина – фальшион, анахроничное для данного периода длинное копьё с ушками, с широким наконечником и притороченный к седлу топор в чехле. Седло – типично европейское, с высокими передней и задней луками.

3. Орденский трубач. Этот воин одет в длиннорукавную кольчугу с кольчужными перчатками и капюшоном; под кольчугой – гамбизон. Капюшон надет на стёганый чепец усиленный валиком.

4. Орденский конный сержант-арбалетчик. Этот конный воин одет в стёганый доспех, поверх которого – котта с короткими рукавами. На котте изображён вариант орденской символики – крест в виде буквы «Т», который обычно носили сержанты ордена. Шлем – ранняя форма шапели, крашенный с кольчужной бармицей. Ноги защищены стёгаными набедренниками. В качестве защиты рук воин использует кольчужные рукавицы. За спиной воина на плечевом ремне – щит, по форме близкий к миндалевидному. Оружие – тесак с крестовидной рукоятью и боевой нож, к седлу прикреплён простейший арбалет, взводившийся деревянным рычагом. К поясу арбалетчика прикреплён кожаный колчан.

5. Орденский пеший сержант-копейщик (1–2 линии пешего построения). Плотные пехотные построения в средневековой Европе впервые как боеспособные подразделения, пожалуй, появляются только в армиях военно-монашеских орденов, где уровень дисциплины позволял это осуществить. Довольно тяжёлое вооружение этого воина предполагает его место в двух первых шеренгах боевого построения. Оно включает в себя длиннорукавную распашную кольчугу с кольчужными перчатками и металлическими наплечниками, кисти рук также защищены дополнительными стальными пластинами. Шлем – куполовидный крашенный, лицо прикрыто стальной маской. Под ним одет кольчужный капюшон. Ноги защищены кожаными наколенниками с круглыми стальными пластинами и кольчужными получулками, защищающими ноги, стянутыми сзади шнуровкой. Щит – близок к миндалевидному. Оружие сержанта – один из вариантов пехотной пики или так называемый альшпис, с длинным, более полуметра, гранёным остриём, и фальшион.

6. Датский городской ополченец-арбалетчик. Датчане, чьей основной базой был Ревель, принимали непосредственное участие во многих боевых столкновениях XIII в., хотя в битве на Чудском озере, они, вероятнее всего, не участвовали. Этот датский пеший арбалетчик очень хорошо экипирован. Поверх стёганого гамбизона надеты длиннорукавная кольчуга с приплетённым кольчужным капюшоном и отдельными кольчужными рукавицами и популярный в Северной Европе чешуйчатый панцирь. Щит – небольшой кулачного типа, круглый. Шлем – клёпаный, с полями, крашенный его можно охарактеризовать как раннюю форму шапеля. Оружие – меч и арбалет со стременем. К поясу воина прикреплён колчан с арбалетными болтами.

7. Русский арбалетчик ( новгородское ополчение )

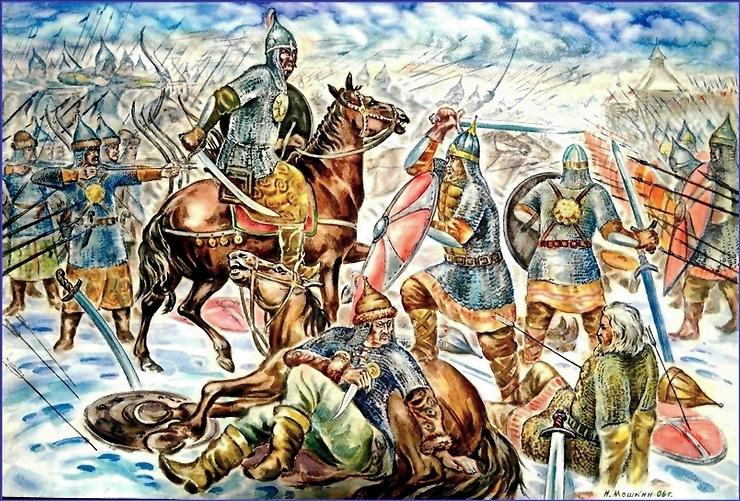

Обе армии встретились на реке Кеголе близ Раковора.

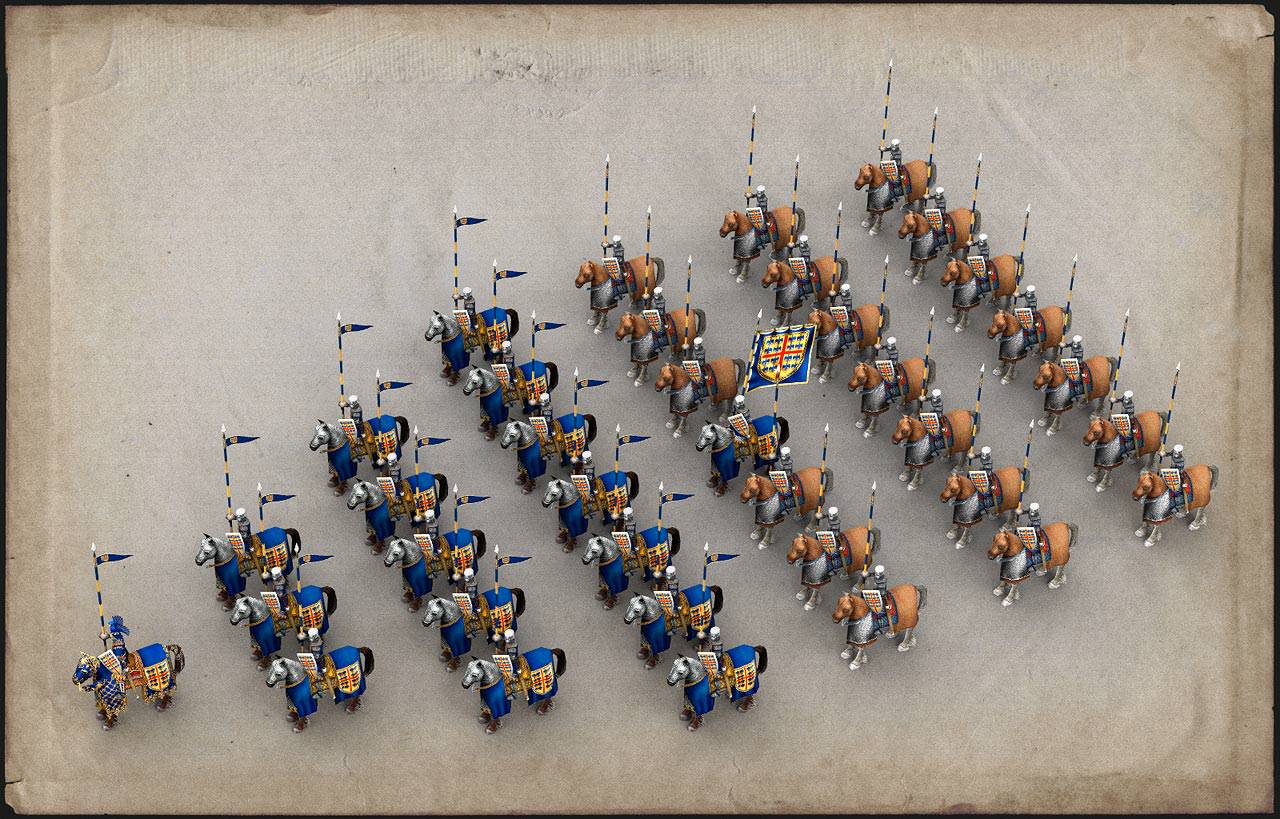

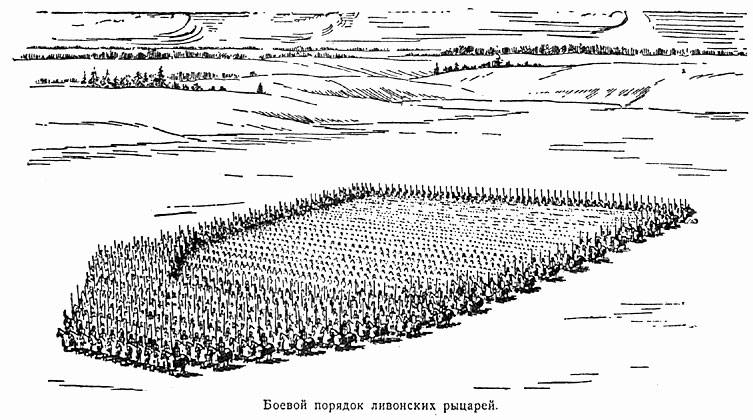

Русские войска, разделённые на три полка, построились в линию, рыцари, как обычно, построились «свиньёй». Этот строй германцы применяли ещё в войнах с римлянами.

В первой шеренге, в зависимости от численности подразделения, выстраивалось от трёх до девяти конных воинов, в последней – от 11 до 17. Общее число воинов клина составляло от 35 до 65 человек. Шеренги выстраивались с таким расчетом, чтобы каждая последующая на своих флангах увеличивалась на два рыцаря. Таким образом, крайние воины по отношению друг к другу располагались как бы уступом и охраняли едущего впереди с одного из боков. За клином следовали прямоугольные каре, состоявшие из рыцарей и кнехтов.

Итак, 18 февраля рыцарская армада предстала перед изумленными взорами русских ратников. Но предательство Роденштейна не вызвало смятения, на которое, вероятно, рассчитывал магистр. Князья действовали на удивление согласованно, решительно и быстро. Перейдя реку, русское воинство построилось без всякого замешательства: против "великой немецкой свиньи" (рыцарского клина, знаменитого по Ледовому Побоищу) стало "чело" из новгородцев, на правом крыле против датчан оказались Довмонт, Дмитрий и Святослав; на левом, против эстонского ополчения, Михаил, новгородский князь Юрий и брат его Константин.

Новгородцы во главе с посадником Михаилом и тысяцким Кондратием приняли на себя удар страшной силы. Их неистовое сопротивление не давало "железному" полку ливонцев освободить силы и помочь союзным войскам. В ужасной сече рыцарским мечом был зарублен посадник и многие славные мужи Новгорода.

И наконец дрогнуло "чело" под напором безжалостного клина... Как вдруг ливонцам во фланг ударили псковичи, переяславцы и суздальцы - это Довмонт и Дмитрий сумели то, что не далось рыцарям - смяли нападавших датчан и помогли товарищам. И вот уже воины магистра Роденштейна оказались в капкане. Много крови благочестивых "христиан" смешалось с новгородской кровью на промерзлой эстонской земле в тот день. Пал в бою Дерпский епископ.

И дальше случилось невероятное: спасаясь, рыцари вынуждены были бежать с поля боя под защиту высоких стен Раковора, спиной чувствуя приближение дружинников Дмитрия Александровича. По словам летописца, погоня (как и бегство) была трудна, ибо всю землю покрывали трупы воинов.

В самом начале битвы удар «свиньи» приняли на себя пешие новгородские ополченцы. Ополченцы удивили рыцарей, сумев сдержать их первый натиск и навязав им рукопашную схватку, в которой русским не было равных на протяжении всей военной истории. В ходе боя рыцари понесли тяжелые потери, но и русские потеряли множество воинов. Погиб и руководитель новгородского ополчения – посадник Михаил.

Видя, что скоро у него совсем не останется рыцарей, Роденштейн приказал трубить отступление. Однако развернуться смогли лишь легко вооружённые всадники, которые стояли в задних рядах, а так же арбалетчики и оруженосцы.

Княжеская конница, находившаяся до этого момента в засаде, атаковала ливонцев во фланг, добила рыцарей и погналась за отступающими. Семь вёрст русские гнали ливонцев. Лишь немногие из них смогли спастись бегством.

При первых лучах солнца стало ясно, что потери русской рати огромны. Согласно ливонским хроникам они составили 5000 человек против 1350 у рыцарского войска. Простояв три дня на поле битвы, выжившие собрали тела "избиенной братии, честно отдавшей живот свой" и тронулись в обратный путь. Сил на осаду Раковора после невиданного боя уже не осталось. Лишь Довмонт, дружина которого пострадала менее всего, совершил опустошительный рейд по Ливонии и возвратился в Псков с богатой добычей и большим полоном.

Вот за этими стенами, которые тогда были целы, укрылись рыцари от атакующих русских полков.

Эпилог

Современные ученые, сетуя на малоизвестность великой Раковорской битвы, порою ставят ее выше сражения на Неве и Ледового побоища, а некоторые сравнивают даже с Грюнвальдской битвой 1410 года, в которой был разгромлен Тевтонский орден. Думается, в этих суждениях есть доля преувеличений и надуманности. Конечно, по своим масштабам это сражение было очень значительным для русского средневековья, и доблесть, проявленная русскими в той сече, беспримерна. Но увы: политического итога, в отличие от того же Ледового побоища, за которым последовало заключение мира, Раковорская битва не дала.

Довмонтова башня в Пскове. Спустя год после Раковорской битвы Роденштейн пришел сюда мстить псковскому князю за поражение.

Объективно, раковорская кампания завершилась "вничью" и имела неизбежное продолжение. Уже спустя год ливонцы, скопив силы, открыто напали на русские города. Угроза продолжала исходить и от датчан. В ответ в Новгороде начала собираться новая коалиция, еще мощнее предыдущей, с целью выступления на Ревель. В 1270 году участвовать в новом походе собрался не только Великий князь Ярослав, но и владимирский баскак татарин Амраган. Это означало, что Орда поддерживает русских и те татаро-монголы, что тридцать лет назад опустошили Русь, вполне могут нанести визит и на земли ордена девы Марии тевтонской. Угроза была нешуточной, и воинственные соседи новгородцев присмирели. Датчане добровольно отказались от всех притязаний на берега Нарвы, а ливонцы прекратили свои регулярные вторжения в русские пределы.

А что же магистр Отто фон Роденштейн? Был ли он наказан за свое раковорское коварство? Да. Отмстить за то предательство судьба привела Довмонту Псковскому. В 1269 году, когда ливонцы вновь пришли на Русь, они подступили к Пскову с войском в 18 000 человек. На помощь осажденному городу поспешили союзные новгородцы с князем Юрием. Зная, что подмога близко, Довмонт совершил дерзкую вылазку за городские стены и напал на ничего не подозревавших рыцарей* (братьев крестоносцев).

В этом бою скрестились мечи двух знаменитых воителей своего времени - псковского князя и ливонского* (тевтонского) магистра. И Роденштейн вышел из той сечи с раной, нанесенной клинком бойца, который выбрался живым из кровавой раковорской западни.

Меч князя Довмонта. Возможно, именно им был ранен магистр фон Роденштейн в битве при Пскове.

После разгрома под Раковором немцы в течение ещё 30 лет не предпринимали попыток вторгнуться в пределы Руси.

Источник: http://lemur59.ru/node/8881

Серия сообщений "Средние века":Средние века были средними между паршивыми и очень паршивыми.Часть 1 - "А иди ты в баню", - говорила вельможам Анна Ярославна

Часть 2 - Мойдодыр средневековья

...

Часть 6 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-3

Часть 7 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-4

Часть 8 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-5

Часть 9 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-6

Часть 10 - Истории о любви Как хрупкая девушка высадила топором дверь замка и что из этого вышло

...

Часть 27 - Что естественно, то не безобразно... (афоризм-вонизм)

Часть 28 - Женщина, она и в средние века женщина...

Часть 29 - Ромейская цивилизация

Метки: крестовые походы тевтонский орден русь |

Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-4 |

Дневник |

(продолжение)

Третий Крестовый поход на Новгород.

(швед. Tredje svenska korståget) — эпизод Шведско-новгородских войн, шведская военная экспедиция в Карелию в 1293, которую контролировал Новгород. В результате атаки был основан Выборгский замок и западная Карелия стала провинцией Швеции более чем на 400 лет.

Еще во время Второго Прибалтийского Крестового похода Швеция и крестоносцы напали на Новгород, но в 1240 князь Александр остановил шведско-финнское войско у Невы и в 1242 разбил немцев на Чудском озере. Но Биргер сумел объединить свои владения, присоединив финскую провинцию Емь, жители которой раньше сотрудничали с Новгородом. Емьский Крестовый поход (второй из Швеции в Финляндию) произошёл после Невской экспедиции, его целью было обезопасить основной путь экспанисии вдоль Финского залива. Поэтому шведы обосновывались вдоль всего северного побережья Финского залива. Их следы остались в топономике этих мест - например, название Хельсинки пришло вместе с переселенцами шведами из Хельсингланда. Эту колонизацию, которую можно сравнить с натиском немцев на восток, стимулировали быстрый рост населения и разобщённость его по всем владениям Швеции. В 1293, во время третьего Крестового похода, был основан замок Выборг, откуда шведская власть достигала Карельского перешейка. В то время русские на берегу Ладожского озера построили Корелу ( швед. - Кексгольм, финн. - Кякисальми, сейчас - Приозёрск). Позже русские укрепили свои позиции, построив на о. Валаам огромный укреплённый монастырь, а шведскую границу охраняла новая крепость Олавинлина. В 1323, выступая в роли посредников между немецкими купцами, шведы и русские в Шлиссельбурге заключили "вечный мир". Теперь граница проходили посередине Карельского перешейка, потом у оз. Сайма делилась: шведская поворачивала на северо-запад до Ботнического залива, русская - в направлении Северного океана. Между ними остались необитаемые (и на долгое время) территории, право на которые имели обе стороны. Этот край был последним из северных территорий, долго державшийся между Западной и Восточной церквами. Впоследствии на юге в конце концов в 1386 крестилась Литва, когда Йогайла женился на Ядвиге, последней представительнице древней династии Пястов. Так образовался мощный союз Польши и Литвы, который сумел воспользоваться нашествием татар и в XV веке отодвинул свои границы далеко на восток за Киев и Смоленск.

"Вечный мир" длился недолго. Уже в середине XIV века Швеция воевала с Новгородом, война снова началась в конце XV века и продолжалась до второй половины XVI века. Но границы, установленные по Шлиссельбургскому договору, сохранились до конца XVI века.

Тевтонский орден. Крестовый поход против Пруссии, Польши, Литвы

Прусский народ никому не мешал - мирно и трудно жил в своих лесах и болотах, добывал мёд, пушнину и рыбу, торговал с Польшей, Литвой и Русью, поклонялся старым языческим богам и не хотел знать новых, чужеземных. Польские князья, подталкиваемые папой римским, пошли на север с крестом и оружием, однако, встретив стойкое сопротивление и ответные набеги, пригласили в эти места из Средиземноморья безработных рыцарей- тевтонов, не предполагая, какой тяжёлый обоюдоострый меч они заносят не только над судьбою несчастных пруссов, но и над собственной головой, над благоденствием и государственностью всех прибалтийских народов и восточных славян.

Пруссы

Пруссы

Пруссы, так и не приняли креста, были именем пречистой девы Марии, покровительницы пришельцев, и тем самым тевтонским мечём с длинной рукоятью да ещё всё пожирающим огнём полностью уничтожены, навсегда стёрты с лица земли.

https://www.youtube.com/watch?v=wn5IW4NnYJw

Характерной особенностью Тевтонского орден былоо то, что в него принимали только немецкоговорящих людей (хотя в уставе ордена такого правила записано не было). Свое происхождение Тевтонский орден ведет от нем. госпитального братства, основанного еще в 1118 г. в Иерусалиме. Братство, подчинявшееся иоаннитам, прекратило свое существование в 1187 г. в связи с потерей крестоносцами Иерусалима. Однако его члены вместе с герм. крестоносцами ок. 1190 г. при осаде Акры создали госпиталь для раненых немцев. В 1191 г. это госпитальное братство было официально утверждено папой Климентом III, а в 1198 г. папа Иннокентий III придал ему статус ордена с названием «Орден госпиталя пресвятой девы Марии немецкого дома в Иерусалиме» (употреблявшееся название Тевтонский орден восходит к древнегерм. племени тевтонов, еще во II в. до н.э. вторгшемуся в пределы Рим. державы).

Формой одежды рыцарей тевтонского ордена были белые плащи с нашитым с левой стороны узким черным крестом. В Тевтонском ордене, как и в других рыцарских орденах, существовало деление на разряды, высшим из которых были братья–рыцари. Они происходили из родов феодалов и должны были документально подтверждать свое благородное происхождение. Только они избирали главу Тевтонского ордена – гроссмейстера, правившего пожизненно, которому члены ордена обязаны были повиноваться беспрекословно.

На первых порах Тевтонский орден был малочисленным и не играл серьезной роли ни в воен., ни в полит, делах. Перелом наступил при четвертом гроссмейстере Тевтонского ордена Германе фон Зальца. За короткий срок он сумел добиться от рим. пап тех привилегий, которые уже имели тамплиеры и иоанниты. Тевтонский орден имел земли не только в Германии, но и в Италии, во Франции, на Пиренеях, в Греции, в Палестине. Прекрасно понимая, что господство крестоносцев в Палестине недолговечно, Герман фон Зальца принялся за создание орденского государства в Европе. Первая попытка была предпринята в Трансильвании, куда Тевтонский орден был приглашен венг. королем Андреем II взамен на обещание тевтонов бороться с половцами. Но Герман фон Зальца стремился выйти из–под контроля короля, а землю, отданную Андреем II ордену, передал в качестве лена папе римскому. В результате в 1225 г. Тевтонский орден был изгнан из Венгрии. В 1226 г. польский князь Конрад Мазовецкий пригласил Тевтонский орден на польские земли, отдав ордену Хелминскую область в обмен на обещание борьбы с пруссами. Эта территория стала основой для государства Тевтонского ордена. В течение нескольких десятилетий тевтоны захватили прусские земли, а пруссы были истреблены. В 1237 г. Тевтонский орден объединился с орденом меченосцев, ставшим одной из его провинций. Тевтонский орден подчинил себе латышей и эстонцев. Продвижение в северо–западные рус. земли было остановлено разгромом рыцарей в 1242 г. на Чудском озере Александром Невским. Неоднократно тевтоны вторгались на территорию Польши и Великого княжества Литовского. В нач. XIV в. успешно отражал нашествия Тевтонского ордена гродненский воевода Давид, совершивший и ряд походов в глубь государства тевтонов.

https://www.youtube.com/watch?v=6cFRUmKd1p0

(Продолжение следует)

Серия сообщений "Средние века":Средние века были средними между паршивыми и очень паршивыми.Часть 1 - "А иди ты в баню", - говорила вельможам Анна Ярославна

Часть 2 - Мойдодыр средневековья

...

Часть 5 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-2

Часть 6 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-3

Часть 7 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-4

Часть 8 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-5

Часть 9 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-6

...

Часть 27 - Что естественно, то не безобразно... (афоризм-вонизм)

Часть 28 - Женщина, она и в средние века женщина...

Часть 29 - Ромейская цивилизация

Метки: крестовые походы русь тевтонский орден |

Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-3 |

Дневник |

(продолжение)

Обстановка на Руси перед событиями Ледового побоища

В 1241-1242 гг. войска Бату захватили обширную территорию в Южной Европе, но удержать ее они не могли. Два обстоятельства побудили хана и его знать поспешить с окончанием западного похода. В начале 1242 г. половцы, собрав крупные силы, напали на монгольское войско, охранявшее Дешт-ы-Кыпчак. Вслед за тем в ставке Бату стало известно, что в Каракоруме умер великий хан Угэдэй. По возвращении в Дешт-ы-Кыпчак Бату в 1242 г. основал свою столицу Сарай на Нижней Волге. Монголы создали одну из крупнейших в мировой истории военных империй. По численности населения, материальным ресурсам и уровню цивилизации покоренные народы Азии и Восточной Европы далеко превосходили монгольскую орду. Но они переживали период раздробленности и были погружены в междоусобицы. Мощь империи опиралась на террор и насилие. Принудительные наборы в армию, сопровождавшиеся массовыми казнями, позволяли монголам пополнять свои войска. При взятии городов и в сражениях они посылали вперед "союзников", обреченных на истребление. Накануне войны с Русью монголы покорили земли мокши и буртасов в Поволжье и отправили местное мужское население в поход на запад. По словам Рубрука, государь (предводитель) этого народа и большая часть его людей были убиты в Германии: татары вели их с собой до вторжения в Германию. Ко времени вступления Бату на территорию Венгрии в его армии сражалось огромное число русских и половцев. "Хотя воины хана и называются татарами, - отметили современники, - в войске их много кумаров (половцев) и псевдохристиан[1]" (православных). В войне с Германией Бату использовал венгерские отряды. При осаде одного из германских городов венгры первыми двинулись на приступ, и когда все они были перебиты, их сменили русские исмаильтяне и куманы.

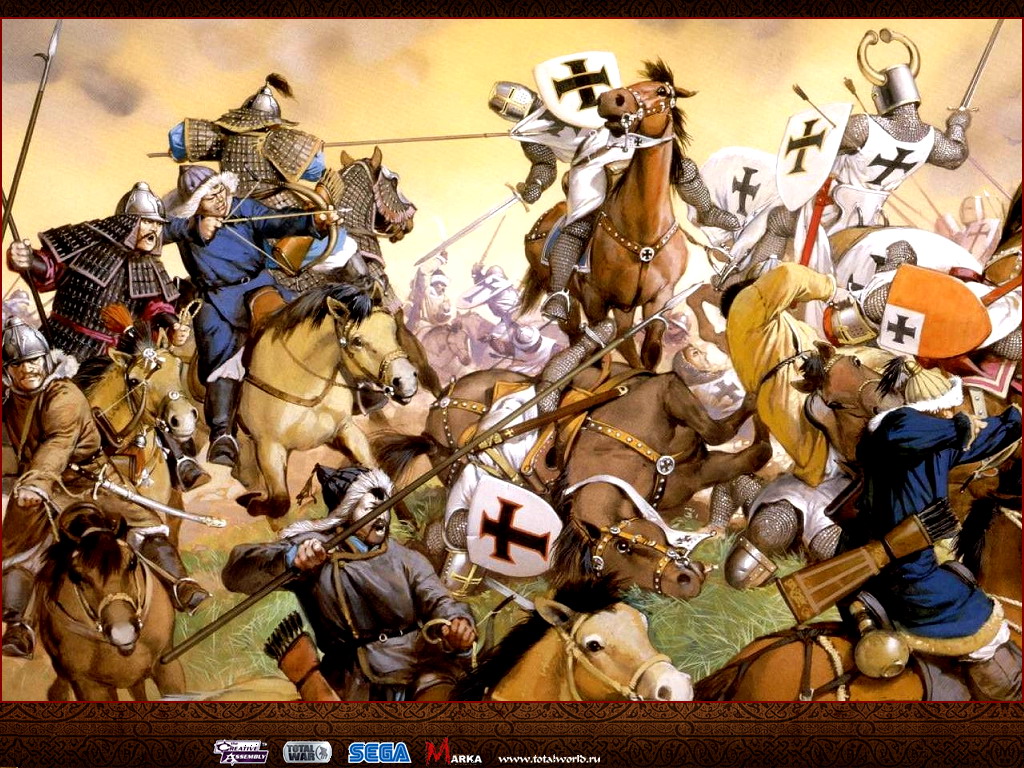

Монголы пытались вести войну на Западе тем же способом, что и на Востоке. Но чем дальше продвигались они к "дальнему морю", тем больше каменных замков и крепостей вставало у них на пути. Какими бы многочисленным ни были отряды из завоеванных земель, исход сражений решала монгольская конница. В сражениях под Коломной, у Лигницы и на Сайо она понесла тяжелые потери. Монгольские воины имели неплохое оружие, но их доспехи уступали рыцарскому вооружению.

Бату повернул на восток, потому что его войска были ослаблены и нуждались в отдыхе. Не менее важное значение имело другое обстоятельство. Дешт-ы-Кыпчак был главной целью похода монголов на запад.

Батыево нашествие нанесло огромный ущерб кочевым и оседлым народам восточной Европы. Вторжения татар в половецкие земли, в Венгрию и Польшу были ничуть не менее опустошительными, чем их набег на Русь. Влияние монгольского погрома на исторические судьбы русского народа не следует преувеличивать. Почти половина территории Руси, включая Новгородскую землю, Полоцкое, Турово-Пинское и отчасти Смоленское княжества, избежала татарщины. Поход Батыя многими чертами напоминал позднейшие татарские набеги. Монголы прошли Суздальскую землю за три месяца. Некоторые небольшие города и сельские поселения были сметены с лица земли. Подавляющая часть суздальского населения обитала в крохотных деревнях, затерявшихся среди лесов, болот. Зимние облавы монголов не затронули и не могли затронуть основную массу сельского населения. Деревне татары причинили ущерб, сопоставимый с ущербом от внутренних войн и усобиц, продолжавшихся десятилетиями.

В городах жила незначительная часть населения Руси. Но города были центрами ремесла и культуры. Разрушение городов было самым тяжелым из последствий нашествия.

Война изменила лицо старого боярства. Княжеские дружины понесли катастрофические потери. Знать варяжского происхождения исчезла почти целиком.

К востоку и югу от Прибалтики лежали русские земли. В 1237-1240 годах часть их была разорена монгольским нашествием. Казалось, что они не выдержат новой войны. Все чаще немецкие отряды приходили на земли Новгородского и Псковского княжеств. Уже союз с немцами заключил Псков. Они заняли город с согласия посадника (местного правителя), открывшего им ворота. Уже в 30 верстах от Новгорода местным купцам не было проезда. Не остайЩь времени ждать: либо противиться, либо смириться.

В Новгороде с 1236 года правил князь Александр Ярославич. В 1240 году, когда началась агрессия шведских феодалов против Новгорода ему не было еще и 20 лет. Он участвовал в походах своего отца, был хорошо начитан и имел представление о войне и военном искусстве. Но большого собственного опыта у него еще не было. Тем не менее 21 (15 июля) 1240 года силами своей небольшой дружины и ладожского ополчения он внезапной и стремительной атакой разбил шведское войско, высадившееся в устье реки Ижоры (при впадении ее в Неву). За победу в Невской битве, в которой молодой князь показал себя искусным военачальником, проявил личную доблесть и геройство, он был прозван "Невским". Но вскоре из-за козней новгородской знати князь Александр покинул Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский.

Разгром шведов на Неве не устранил до конца нависшей над Русью опасности. Уже в начале осени 1240 года ливонские рыцари вторглись в пределы новгородских владений, заняли город Изборск. Вскоре его судьбу разделил и Псков. Той же осенью 1240 года ливонцы овладели южными подступами к Новгороду, вторглись в земли, прилегающие к Финскому заливу и создали здесь крепость Копорье, где оставили свой гарнизон. Это был важный плацдарм, позволявший контролировать новгородские торговые пути по Неве, планировать дальнейшее продвижение на Восток. После этого ливонские агрессоры вторглись в самый центр новгородских владений, захватили новгородский пригород Тесово. В своих набегах они подходили к Новгороду на 30 километров. Пренебрегая былыми обидами по просьбе новгородцев Александр Невский в конце 1240 года вернулся в Новгород и продолжил борьбу с захватчиками. В следующем году он отбил у рыцарей Копорье и Псков, вернув новгородцам большую часть их западных владений. Но враг еще был силен и решающее сражение было впереди.

Весной 1242 года из Дерпта (Юрьев) была выслана разведка ливонского ордена с целью прощупать силу русских войск. Примерно в 18 километрах южнее Дерпта орденскому разведывательному отряду удалось разбить русский "разгон" под началом Домаша Твердиславича и Керебета. Это был разведотряд, двигавшийся впереди войска Александра Ярославича в направлении на Дерпт. Уцелевшая часть отряда вернулась к князю и донесла ему о происшедшем. Победа над небольшим отрядом русских окрылила орденское командование. У него возникла склонность к недооценке русских сил, родилось убеждение в возможности их легкого разгрома. Ливонцы приняли решение дать русским сражение и для этого выступили из Дерпта на юг со своими основными силами, а также их союзниками во главе с самим магистром ордена. Главная часть войск состояла из закованных в броню рыцарей.

Ледовое побоище

Ледовое побоище

Советский фильм - https://www.youtube.com/watch?v=0l1-9QNCCSo

Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием "Ледовое побоище", началась утром 5 апреля 1242 года. На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков, рыцарская "свинья" устремилась на него. Стрелки приняли на себя основной удар "железного полка" и мужественным сопротивлением заметно расстроили его продвижение. Все-таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки русского "чела". Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в самый ее разгар, когда "свинья" полностью втянулась в бой, по сигналу Александра Невского по ее флангам во всю мощь ударили полки левой и правой руки. Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари пришли в замешательство и под их мощными ударами стали понемногу отступать. А вскоре это отступление приняло характер беспорядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк. Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение.

Мы помним фильм «Александр Невский», но сталинская пропаганда исказила истинную картину происходившего. Во первых, новгородское ополчение никак не могло сыграть сколь было заметную роль в сражении, разве что добивали раненых и грабили трупы. В действительности это была битва двух профессиональных войс, я бы даже сказал, высокопрофессиональных. Во вторых, не было такой массовости – со стороны орденв участвовало около 400 рыцарей, а никак не тысячи, со стороны русской дружины сиды тоже были соответственными. В третьих, мы помним Сталинградскую блокаду и знаменитую «дорогу жизни» на Ладоге, то есть в тех же местах, в то же время года и в том же климате (учитывая, что зима 1941-42 года была очень суровой). Тогда грузовики конвоя запросто проваливались под лед, притом это были не американские трейлеры а всего лишь полуторки (1,5 тонны весом максимум). Давление же на лед окованного в железо рыцаря и окованного в железо коня. Учитывая площадь подков, значительно выше! И это в стоячем положении, тем более скачушая конница непременно бы провалила лед (что впрочем и случилось, когда рыцари, прижатые к узкой полоске берега, пытались спастись по льду бегством). Таким образом, сражение скорее всего произошло на берегу озера на полосе между озером и лесом. Практика сражений показывает, что тяжелая конница эффективна только, когда берет разгон и прорывает строй врага, куда, в прорыв то есть, и устремляются пешие кнехты. Неподвижный же рыцарь столь же уязвим, как и подбитый танк.[2]

По официальной версии русские гнали их по льду еще 7 верст до западного берега Чудского озера (???!!!). Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Часть ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершив их разгром. Спастись удалось лишь тем, кто находился в хвосте "свиньи" и был на коне: магистру ордена, командорам и епископам.

Правда и ложь о ледовом побоище -

https://www.youtube.com/watch?v=NjEDGn7R3uo

Значение победы русских войск под руководством князя Александра Невского над немецкими "псами[3]-рыцарями" было поистине историческим. Орден запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими. Орденские послы торжественно отреклись от всех посягательств на русские земли, которые были временно захвачены орденом. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые столетия.

Вот дальнейшая хронология ордена:

· 1444 - 1448 - война Ливонии с Псковом и Новгородом;

· 1501 - 1503 - война Ливонского ордена с Россией;

· 1558 - 1583 - Ливонская война;

· 1559 - перемирие с Ливонией. Переход Ливонии под протекторат Польши;

· 1560 - переход Северной Ливонии под протекторат Швеции;

· 1561 - ликвидация Ливонского ордена в результате первого этапа Ливонской войны;

После этой битвы прекратилось наступление немецких рыцарей на Русь. Немцы освободили занятые ими земли и обменялись пленными. Впоследствии Александр Невский отверг предложенный папой римским Иннокентием IV союзный договор и церковную унию - иначе православная церковь подчинилась бы Риму. Александр предпочел признать царем монгольского «каана». Таким образом русская государственность пошла по пути «восточной деспотии», а Россия и сегодня в геополитическом плане является верным продолжателем заветов империи Чингиз-хана Теперь нападение на любое русское княжество было равносильно объявлению войны монголам. Призрак их непобедимого войска, словно великая стена, отгородил Русь от Европы, защитил ее границы. Иначе, писал известный историк Лев Гумилев, Русь «ожидала судьба Византии, захваченной в 1204 году крестоносцами и разграбленной до нитки. Организованные рыцарские армии, с латной конницей и арбалетчиками, настолько превосходили раздробленные дружины русских князей, что выиграть можно было одну-другую битву, но не длительную войну. А такая война была неизбежна, потому что папа объявил крестовый поход против православия».

Впоследствии князь Александр был причислен к святым земли Русской. В 1724 года по повелению императора Петра Великого мощи святого князя были торжественно перенесены в Санкт-Петербург, в Алексаидро-Невскую лавру.

Последствия Ледового побоища

Галицко-Волынское княжество оказалось значительно лучше подготовлено к войне с Ордой. Князь Даниил успешно отразил нападение рати Куремсы и в 1253 г. принял из рук папы королевскую корону. Однако угроза монгольского нашествия на Западную Европу миновала, и планы крестового похода не были осуществлены. Даниил Галицкий не получил помощи с Запада, на которую рассчитывал. Бату отправил в поход на Русь лучшего из своих военачальников Бурундая "со множеством полков татарских". Чтобы предупредить разгром княжества, Даниил покорился татарам. По приказу монголов все крепости в Галицко-Волынской земле были срыты. Население Южной Руси осталось беззащитным перед лицом степных кочевников и соседних государств.

Орда обложила Русь данью. Помимо денежных платежей монголы требовали, чтобы русские князья постоянно отправляли на службу хану воинские отряды. Рашид-ад-Дин сообщает следующие данные о военных силах Орды на рубеже XIII и XIV веков. От отца хан Бату получил четыре личные "тысячи", в которых при нем стало служить до 10 000 монгольских воинов. Они составляли ядро войска, а "то, что прибавилось к нам, кипчакских, венгерских и других". Ордынская армия состояла не из одного, а из нескольких туменов, а это значит, что вспомогательные силы, принудительно набранные в зависимых странах, многократно превосходили собственно монгольское войско. Примечательно, что на первом месте Рашид-ад-Дин называет русские отряды. В середине XII в. наметились признаки распада Монгольской империи. Улусы все больше обособлялись друг от друга. Приток воинских отрядов из Монголии в улус Бату прекратился. Властители Орды пытались компенсировать потери дополнительными наборами воинов в покоренных странах. После смерти Бату его преемник вызвал князей Александра и Андрея в Сарай и продиктовал им свою волю. По возвращении братьев в 1257 г. на Русь "приехаша численици, исщетоша всю землю Суждальскую и Рязанскую и Муромскую и ставиша десятники, и сотники, и тысящники, и темники". Численниками называли татарских чиновников, проводивших перепись населения и определявших размеры ордынского "выхода" - дани. Русские летописи многократно упоминают о численниках, но ни разу не вспоминают о деятельности "темников" и "тысячников", расставленных татарами по всей территории Северо-Восточной Руси. Не вполне ясно, какими функциями была наделена созданная завоевателями иерархия. Полагают, что Орда пыталась упорядочить сбор дани на Руси. Однако есть основания считать, что правители Сарая пытались распространить на Русь монгольскую военную систему. Орда стремилась получить крупные пополнения для армии, которая вела тяжелую борьбу в Закавказье. Попытка хана распространить на Русь монгольские порядки грозила катастрофическими последствиями. Князь Александр осознавал это. В 1262 г. он ездил в Сарай, чтобы "отмолить люд от беды": "бе же тогда нужа велика от поганых и гоняхуть люди, веляхуть с собой воинствовать". Приведенная запись свидетельствует, что в 1257-1262 гг. монголы не только поделили русское население на "тумены", но и осуществили массовые мобилизации взрослого мужского населения, из-за чего была народу "нужа велика". Воины, участвовавшие в походах монголов, не имели шансов вернуться на родину. Они были обречены на гибель. Исключение составляли русские, принятые в дворцовую стражу.

Князю Александру Невскому удалось добиться успеха в Орде и ограничить принудительные наборы войск только из-за особых обстоятельств. Многие русские земли и княжества избежали Батыева нашествия и не собирались признавать власть монголов. Богатая и обширная Новгородская земля была в их числе. При обороне Торжка новгородцы оказали татарам яростное сопротивление. Позднее они отразили вторжение ливонских рыцарей. Без войны поставить Новгород на колени было невозможно, и князь Александр предложил правителям Орды использовать против новгородцев владимирские "тумены".

По возвращении из Орды в 1257 г. князь Александр объявил новгородцам, что "хотят татарове тамгы и десятины на Новегороде." Все лето в Новгороде не прекращались волнения. Даже сын Александра Василий, княживший в Новгороде, поддержал решение народа о сопротивлении Орде. Сторонники Александра Невского потерпели поражение. Принадлежавший к их числу посадник Михаил был казнен по решению веча. С наступлением зимы в Новгород прибыл сам князь Александр с татарским посольством. Он действовал быстро и решительно. Князь Василий Александрович, укрывшийся в Пскове, был схвачен и увезен во Владимир. Советников и дружину князя постигло жестокое наказание. Нескольким боярам отрезали нос, нескольких ослепили. В Новгороде водворились новые посадники и тысяцкий. Невзирая на принятые меры, Александру не удалось добиться послушания от веча. Новгородцы понесли послам богатые дары для хана, но платить тамгу категорически отказались.

Орда предпринимала настойчивые попытки окончательного завоевания Южной Руси и покорения литовских земель. В 1258 г. монголы разгромили литовцев. Появление татар в Литве ухудшило положение Новгорода. Зимой 1259 г. новгородские послы, ездившие во Владимир, привезли весть, что на суздальской границе стоят полки, готовые начать войну. Угроза вторжения владимирских "туменов" и татар возымела действие. Новгород согласился принять татарских "численников" для проведения переписи. Но едва татарские писцы прибыли в город и приступили к переписи, меньшие люди - "чернь" - вновь заволновались. Собравшись на Софийской стороне, вече постановило, что лучше сложить головы, чем признать власть завоевателей-иноверцев. Александр и бежавшие под его защиту татарские послы немедленно покинули княжескую резиденцию на Городище и направились к границе. Отъезд князя равносилен был разрыву мира. В конце концов сторонники Александра Невского из числа новгородских бояр убедили вече принять его условия, чтобы избавить Новгородскую землю от нашествия и разорения.

Орде не удалось распространить на Русь порядки военной службы, существовавшие в монгольских улусах. Но осуществленные ордынцами меры заложили фундамент баскаческой системы, более приспособленной к русским условиям. Вместо темников и тысячников Русью стали управлять специально назначенные чиновники - баскаки, имевшие в своем распоряжении военную силу. Главный баскак держал ставку во Владимире. Он осуществлял надзор за деятельностью великого князя, обеспечивал сбор дани и проводил набор воинов в монгольскую армию.

В 1262 г. в Ростове, Суздале и Ярославле произошли народные выступления против татарского засилья. Полагают, что сигнал к восстанию подал сам Александр Невский, а результатом народных волнений явилась ликвидация баскаческой системы на Руси. Факты не подтверждают изложенной гипотезы. Там, где власть была в руках князя Александра, никаких беспорядков не произошло. Главный баскак оставался во Владимире по крайней мере до 1269 г. волнения имели место во владениях ростовских князей и были направлены исключительно против мусульманских купцов, бравших сбор дани на откуп и жестоко притеснявших православное население. Ни о каких столкновениях с татарами летописи не упоминают.

К началу 1260-х годов Золотая Орда не только выделилась в Самостоятельное государство, но и вступила в затяжную и кровопролитную войну с монгольским государством Хулагу, образовавшимся после завоевания Персии и окончательного разгрома Арабского халифата. Распад Монгольской империи и война между улусами связали силы Орды и ограничили ее вмешательство во внутренние дела Руси.

[1] То есть христиан не католиков! Возможно под таким названием Рубрук имеет в виду восточных христиан.

[2] Что также показала знаменитая битва при Желтых водах между пешими казаками Хмельницкого и тяжелой польской панцирной кавалерией, обездвиженной, буквально застрявшей в нашей знаменитой украинской грязи!

[3] Не от слова «пёс», а от слова «пёс», а от слова «пас», пояс, то есть опоясанными. Рыцарский пояс был таким же знаком профессионализма и доблести, как и у современных каратистов.

Серия сообщений "Средние века":Средние века были средними между паршивыми и очень паршивыми.Часть 1 - "А иди ты в баню", - говорила вельможам Анна Ярославна

Часть 2 - Мойдодыр средневековья

...

Часть 4 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-1

Часть 5 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-2

Часть 6 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-3

Часть 7 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-4

Часть 8 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-5

...

Часть 27 - Что естественно, то не безобразно... (афоризм-вонизм)

Часть 28 - Женщина, она и в средние века женщина...

Часть 29 - Ромейская цивилизация

Метки: Русь тевтонский орден крестовые походы |

Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-2 |

Дневник |

(продолжение)

В 983г. начались восстания полабских славян, в результате чего им удолось освободиться от немецкого господства почти на двести лет (до 1147 года). Серболужицкие племена, за исключением мильчан, не приняли участия в этом восстании. Лютичи сбросили власть саксонских князей, и это на 20 лет защитило Польское государство Мешко - 1, существующее с 963г., от германских вторжений и позволило завершить политическую консолидацию Польского государства.

В отличие от своих славянских соседей с севера, сербы-лужичане не создавали сколько-нибудь устойчивых государственных образований. Но в конечном счете именно лужицкие сербы продемонстрировали большую способность противостоять ассимиляции, чем лютичи и ободриты, хотя и были покорены немцами на двести лет раньше. Одной из причин этого были особенности географического положения серболужицких племен. Хотя по занимаемой площади и численности населения племена мильчан и лужичан уступали лютичам и ободритам, относительная удаленность и изолированность территории Лужицы, а также меньшая воинственность лужицких сербов привели к тому, что основной военный натиск немецких феодалов был направлен на полабских славян севера - лютичей и бодричей. Важная причина национальной устойчивости лужицких сербов заключалась в том, что процесс германизации, шедший параллельно с христианизацией, не имел в Лужице такого жесткого характера, как у других полабских славян, поскольку, лужицкие сербы были уже оглашены христианской проповедью ещё во времена Кирилла и Мефодия - период вхождения Лужицы в состав Моравской державы.

В то время как на серболужицких землях уже в 968 году были образованы первые епископства, государства - княжества лютичей и ободритов создавались под знаменем сохранения веры прадедов - славянского язычества.

К 990 г. из полабских сербов только в Горной Лужице племя (kmen) - Мильчане (Milcanu) сохранило политическую независимость (nezavislost) от франкской экспансии. Военно-захватническая (Vojenska dobyvacna) политика немецкого государства была (byla) сопровождена (doprovazena) насильственной (nasilnym sirenim) христианизацией (krest’anstvi) на славянской земле (na slovanskem uzemi) полабских сербов. В 986 году маркграф Экгард впервые одержал победу над мильчанами. К концу X века были покорены все серболужицкие племена.

С 11 в. датчане и славяне (венды) начали длительную войну за малозаселённое южное побережье Балтики. Сфера интересов обоих народов тянулась от Шлезвига до современных восточных границ Балтийских государств

В 1002г. подняли восстание ободриты - бодричи. Князь Ратибор укрепил центральную княжескую власть в Земле ободритов - Вендланд (Сегодня земля ободритов называется в ФРГ: Мекленбург, Шлезвиг-Гольштейн и часть земель вдоль левого берега Лабы (Эльбы) к югу от Гамбурга в Нижней Саксонии), чему в немалой мере способствовала военная опасность со стороны саксов. В результате у бодричей к 11 веку оформилась раннефеодальное государство с довольно сильной центральной властью. Начало большому государственному объединению было положено при князе Готшалке. Созданные им основы единой княжеской власти просуществовали около столетия. Несомненно, что князья старались усилить свою власть, опираясь на дружину, противопоставляя её родовой знати и жречеству. Готшалк исповедовал христианство и насаждал его у подвластных племён, считая христианизацию необходимым условием существования Ободритского государства. Против внутренней политики князя в 1066г. вспыхнуло восстание, сам Готшалк был убит. Ободритский князь Никлот, благодаря своим военным дарованиям, энергии и последовательной антинемецкой политике, сумел объединить многие полабские племена славян. Славяне разгромили в 1147г. пришедших в страну бодричей немецких крестоносцев.

В 1003 г. Болеслав Храбрый освободил от франкской оккупации Лужицу и Мишинскую марку - земли Полабской Сербии, оттеснив немцев за Лабу, дойдя в 1007г. до Магдебурга, населённые в этот период исключительно славянами - полабскими сербами, именовавших себя: сербья - сербский люд. Поход Болеслава Храброго в 1013г. на Русь и заключение мира. Святополк русский князь Турова, женился на дочери Болеслава. В 1016г. Святополк бежал от Любича в Польшу. В 1018г. Болеслав Храбрый разбил Ярослава Мудрого на Буге и водворил Святополка, тогда же и произошло известное избиение поляков во время ночлега хозяевами домов в Киеве. В 1019г. Святополк бежал и погиб.

1018 г. 30 января по Будышинскому Миру Лужица вошла в состав Западнославянского государства Болеслава Храброго, последнего польского князя пытавшегося объединить всех славян. В 1025г. Болеслав Храбрый принял королевский титул в Гнёзно. В 1036г. Польша, раздираемая анархией, потеряла Моравию и Лужицкую землю.

1000 - 1100 - Внутренние (Vnitrni) земли (zeme) Полабской Сербии были населены (budovani) исключительно серболужицкими крестьянами (Sedlaky) – славянами.

В 1056г. произошло восстание славян - лютичей (Вильцев) и чехов против немцев, а в 1074г. восстание саксонцев против франконцев.

1104 - Начало (Zacatek) Франкского заселения (osidleni) Полабья Випрехтем с Гроичу (Wiprechtem z Groitzschu). В исторических исследованиях К.А.Иенича “Повесть о сербских королях” рассказывается о времени принятия серболужицким королём Милидухом в Будышине христианства, которое помогло сражаться с немецкими врагами. В 1110г. польский король Болеслав Кривоустый присоединил славян Поморянии - поморян, сохранивших славянское язычество, к Польше, князья поморян при этом не лишились своих уделов.

В 1125г. Поморяния была присоединена к Польше. Поход саксонцев на венедов в 1147г

В 1156г. состоялся первый крестовый поход датчан в славянскую Поморянию. В 1160г. Генрих Лев покорил бодричей и поморян. В 1163г. подчинение Силезии немцам. В середине 12 века, незадолго до немецкой агрессии на земле пруссов и прибалтийских народов, западнославянское аборигенное население еще автономно существовало в Прибалтийском Полабъе,

1161 - 1170г. Походы немцев на полабских славян, после неудачного второго крестового похода на вендов (в 1141 - 1150). В 1168г. датчане- датский король Вальдемар1, получивший имя в честь своего прадеда Владимира Мономаха и совершивший около двадцати походов на славян вендов, то есть балтийских славян, ворвался в крепость славянского острова Руян - Рюген Аркону, разрушил храм -святилище Святовита (славянского бога), уничтожил его статую. - Конец славянского язычества в Полабье. Позже на остров Руян пришли шведы, за ними немцы. Но дошли до наших дней отголоски прежнего славяноязычия местного населения острова Руян - Рюген, следы древних верований, обожествлявших природу, например у мыса Герген - Горный стоит огромный гранитный утёс Buskahm- Божий Камень, есть урочище Swantegara- Святая Гора, в устье реки Дивеновы деревня Swantust-Святое Устье; и сегодня на Рюгене - Руяне в названиях местечек звучат славянские понятия - Позериц - Поозёриц, Густов, Мёдов... всё это говорит, что местное население постепенно становилось немецкоязычным сохраняя прежние родные названия, а если б была полная смена населения, то и прежних названий не сохранилось- некому было бы помнить о них. Память о славянском характере острова Руян - Рюген- Буян и былой гегемонии славян в Балтийском - Вендском море сохранилась в сказаниях славян переселившихся на Русь и каждый русский помнит слова А.С.Пушкина: “И лежит нам путь далёк Мимо острова Буяна (Руян) в царство славного Салтана”. Остров Руян занимает площадь почти в 1000 квадратных километров, его меловые скалы глядят в море, всё его побережье изрезано глубокими и укромными заливами и бухточками, в которых так удобно было прятаться ладьям славян-варягов (Варяг- означает “солевар” от слова варити, то есть выпаривать-варить соль, отсюда и название варешка- варега, которая использовалась солеварами для защиты рук от ожёгов, а в последствии варешка пригодилась и зимой для защиты рук от мороза. Вывареная соль была дорогим товаром поэтому солевары-варяги были хорошо вооружены и сплочены для защиты в дороге своего продукта. Первоначально варяги были целиком из славян, а в дальнейшем в их число повидимому, стала входить и пассионарная молодёж из Скандинавии, в дальнейшем сплочённые варяги включились в борьбу за гегемонию на землях восточных славян.). В 1177г. датчане и саксонцы подавляют славян Поморянии.

1150 - 1300 - Переселение (Pristehovani) франкских (franckych), фламанских (vlamskich), тюрингских (durynskych) (дурынских) и саксонских (saskych) крестьян (sedlaku). Славянских князей истребляли и вместо них, – правящий – владеющий (Vladnouci) класс (vrstva) (маркграфы, епископы, аббаты, рыцари (markrabata, biskupove, opatove, rytiri)) складывался (se sklada) исключительно (vylucne) из числа немецких (z nemeckych) захватчиков (dobyvatelu). Известно, что князь ободритов, подчинившись франкам, смог сохранить свою династию, став маркграфом Мекленбурга (Земли ободритов).

Возникнув в начале 60-х годов 9 в., славянская письменность стала довольно быстро распространяться в славянских землях. Первоначально, а затем и в течение всего средневековья основной её функцией, но далеко не единственной, было христианское богослужение. В некоторые западнославянские земли и, вероятно, в западные и южные окраины южнославянских земель христианство проникло до Моравской миссии солунских братьев. Болгары приняли крещение в 865 г. при князе -царе Борисе, балканские сербы - видимо, в 70-х годах 9 в., а русские- восточные славяне- почти на век позже, при князе Владимире в 988г. В 886г. болгарский князь Борис-1 принял бежавших из Великой Моравии учеников Кирилла и Мефодия. Славянская письменность во второй половине 9 в. уже была распространена в Великой Моравии- в чешских, моравских, словацких и в землях полабских сербов включая и Лужицу, затем в Паннонии, среди части словенцев- хорутань в будущей Австрии, у хорватов, вероятно, у балканских сербов, у болгар и солунских- македонских славян. Об употреблении славянского богослужения и письма в Польше говорят некоторые археологические и исторические данные.

Создание славянской письменности и славянского литературного языка явилось новым толчком к усилению общеславянского самосознания, к осмыслению представлений о месте славян среди других народов. Эти явления отразились на всей территории славянского мира, где существовала в 10 -11 вв. славянская письменность и литература: не только у южных и восточных, но и у западных славян, так в Чехии, где в 11 в. действовал такой крупный центр славянской письменности, как Сазавский монастырь. Возникновение древнеславянского – старославянского - церковнославянского литературного языка безусловно способствовало укреплению общеславянского единства - межплеменного самосознания и сплочению, после обширного расселения славян в разных направлениях со своей прародины- ВЕНДСКОГО АРЕАЛА, периода переселения народов.

Однако к концу 11 века условия для развития славянской письменности и литературы в Чехии ухудшились. Папа Григорий -7 не дал чешскому князю разрешения совершать богослужения на славянском языке, а затем против славянской письменности выступили немецкие католические круги в самой Чехии. Отголосок столкновений по этому вопросу можно видеть в фальсификате буллы папы Иоанна-13 об основании пражского епископства, где говорилось, что на епископскую кафедру нельзя ставить “человека, принадлежащего к обряду или секте болгарского или русского народа или славянского языка”. Не случайно мы не знаем произведений, написанных на древнеславянском, древнечешском, древнепольском или языке - сербстине полабских сербов, относящихся к западнославянской зоне и к 12 в., которые повидимому, были уничтожены.

На рубеже 11-12 веков параллельно с упадком славянской письменности в Центральной Европе осуществляются и гонения на славянское письмо и язык в Далмации-Югославии. Древнеславянский - церковнославянский язык перестаёт быть действительно литературным языком всех славян. Славянская же письменность становится, на этом этапе, отличительной чертой лишь части славянских народов, которые по этому признаку временно отделяются от других славянских народов, утративших в результате гонений свой вариант славянской письменности. Это наложило свой отпечаток на процессы развития самосознания в последующий период истории славян и формирования литературного языка, где сильно латинские влияние.

Примерно в то же время, когда проходил второй Крестовый поход, король Швеции Эрик организовал поход в Юго-Западную Финляндию. Достоверных сведений об этой экспедиции не осталось; скорее всего участники похода шли в уже основанную шведами провинцию Сатакунта и южные земли, в старой историографии называемые северным краем вендов или вандалов.

В 1211г. Германия признала независимость Чехии. В 1226г. Фридрих-2 дал привилегии Тевтонскому ордену для захвата земель балто-язычного племени Пруссов - Пруссии. В 1231г. Фридрих уступил Поморянию Бранденбургскому маркграфству.

В 1241г. Поляки потерпели поражение в Силезии от монголо-татарских орд.

В 1257г. Основание в Пруссии крепости Кролевец, названой так крестоносцами в честь чешского короля, по-немецки звучит Кёнигсберг.

В 1283г. произошло завоевание пруссов немцами и организация Ганзейского союза приморских городов во главе с Любеком (Любица) - городом славян ободритов.

1293/1327 - В 1293 – 1327г. осуществляя политику по германизации сербов, в Полабской Сербии в городах к востоку от реки Солавы (Заале): Бернбурге, Липске (Лейпциге), Альтенбург (Старград) и Цвиккау (Цвикове) местному населению было запрещено говорить на родном славяно – сербском языке. Хотя крестьянское население в округе оставалось славяноязычным – славянским. А города славян превращали в форпосты германизации. Онемеченные полабские славяне, как снежный ком захватывали в этот процесс - германизации всё новых и новых полабских сербов. Славянские города Полабья попадали под власть завоевателей.

В 1300г. Произошло объединение Чехии, Польши и Венгрии при Венцеславе Втором.

В 1330г. Польша уступила Ордену Поморянию.

Второй прибалтийский Крестовый поход на Новгород и Ледовое побоище

После неудавшихся крестовых походов в Палестине в Прибалтику по призыву Иннокентия III устремились немецкие рыцари, чтобы крестить «огнем и мечом» язычников — племена пруссов, куршей, жемайтийцев, латгалов, земга-лову ливов, эстов. Тогда эти земли казались европейцам таким же «туманным и неведомым краем», как Центральная Азия или сердце Африки.

Вот хронология этого крестового похода:

В 1202 году учрежден католический духовно-рыцарский Орден меченосцев. Название Ордена произошло от изображения на их плащах красного меча с крестом.

В 1207 году Безуспешную оборону крепости Куконас в среднем течении Западной Двины возглавил князь Вячеслав Борисович ("Вячко"), внук смоленского князя Давыда Ростиславича.

В 1216 году эсты просят полоцкого князя Владимира помочь в борьбе против западных рыцарей, русская рать отправляется в поход, к которому присоединяется 16-тысячное новгородско-псковское войско. По просьбе эстов в Юрьеве (основан в 1030 г., Дерпт, ныне г.Тарту) и других крепостях размещены гарнизоны новгородцев.

В 1219 году датские войска, пришедшие на помощь немцам, основывают крепость Ревель (ныне Таллинн).

В 1221 году владимирский великий князь Юрий Всеволодович предпринимает поход и осаждает Ригу, но безуспешно. В 1223 году князь Юрий Всеволодович предпринимает новый поход против немецких рыцарей.

В 1224 году после длительной осады крестоносцами пал г. Юрьев (Дерпт), при обороне погиб князь Вячко.

Во 2-й четверти XIII в. на территории, завоеванной крестоносцами (Ливония) образована конфедерация 5 государств (Ливонский орден, Рижское архиепископство (епископство с кон. XII в. с 1251 - архиепископство), Курляндское (с 1234 г.), Дерптское (с 1224 г.) и Эзельское епископства).

В 1233 году организуется новый крестовый Северный поход (1233-1236). Рыцари продвигаются к границам псковско-новгородских, литовских и галицко-волынских земель. Рыцари Ордена меченосцев предприняли безуспешную попытку взять крепость Изборск

В 1234 году на р.Эмайыге под г.Юрьевом новгородский князь Ярослав Всеволодович одержал победу над войсками Ордена меченосцев. Продвижение рыцарей на восток было приостановлено.

В 1236 году литовский князь Миндовг разбивает войско Ордена меченосцев в битве при Шауляе. Убит магистр ордена Волквин.

В первой половине ХIII столетия на северо-западе Руси, ослабленной монголо-татарским нашествием большую опасность представляла агрессия немецких рыцарей Ливонского ордена. Они заключили союз со шведскими и датскими рыцарями о совместном нападении на Русь.

Большая часть племени пруссов была истреблена. Местное население превратили в крепостных крестьян. На месте одного из торговых поселений в земле Ливской в 1201 году был основан город Рига. На восток, на земли Пруссии, на протяжении всего ХШ века со всех концов Германии (в том числе из города Хамельн) едут колонисты.

С целью захвата и колонизации земель в Восточной Прибалтике был создан 1237 году Ливонский орден.

В 1237 году остатки Ордена меченосцев сливаются с Тевтонским орденом крестоносцев.

(продолжение следует)

Серия сообщений "Средние века":Средние века были средними между паршивыми и очень паршивыми.Часть 1 - "А иди ты в баню", - говорила вельможам Анна Ярославна

Часть 2 - Мойдодыр средневековья

Часть 3 - Бодритесь ободриты!-3 или варяги против викингов

Часть 4 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-1

Часть 5 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-2

Часть 6 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-3

Часть 7 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-4

...

Часть 27 - Что естественно, то не безобразно... (афоризм-вонизм)

Часть 28 - Женщина, она и в средние века женщина...

Часть 29 - Ромейская цивилизация

Метки: Русь тевтонский орден крестовые походы |

Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-1 |

Дневник |

Натиск на Восток

Рыцари тевтонского ордена 12-14-й век

Русские рыцари

Крестовый поход рыцарей тевтонского ордена на прибалтийские земли практически был продолжением экспансии германских феодалов на земли прибалтийских славян.

Славянская Прибалтика