-Рубрики

- Горячие темы (43)

- Горячие темы - 2 (36)

- 3 Горячие темы - 3 (41)

- 4 Горячие темы - 4 (3)

- Доммашнее хозяйство (28)

- Домашнее хозяйство-2 (29)

- 5 Домашнее хозяйство - 3 (0)

- История (22)

- История - 2 (40)

- История-3 (36)

- 8 История - 4 (31)

- 9 История - 5 (27)

- 10 История - 6 (45)

- 11 История - 7 (45)

- 12 История - 8 (44)

- 13 История - 9 (45)

- 16 История - 10 (45)

- 17 История - 11 (44)

- 18 История - 12 (45)

- 19 История - 13 (50)

- 20 История - 14 (44)

- 22 История - 15 (34)

- История - легенды и мифы (45)

- Легенды, мифы - 2 (44)

- 12 Легенды,мифы - 3 (44)

- 16 Легенды,мифы - 4 (45)

- 23 Легенды и мифы - 5 (45)

- История Великой Отечественной (44)

- 26 Легенды и мифы – 6 (29)

- История Великой Отечественной-2 (37)

- История Великой Отечественной-3 (30)

- 17 История Великой Отечественной-4 (27)

- 19 История Великой Отечественной-5 (36)

- 22 История Великой Отечественной - 6 (40)

- 27 История Великой Отечественной - 7 (48)

- 33 История Великой Отечественной 8 (11)

- История вещей (45)

- 14 История вещей - 2 (45)

- 23 История вещей - 3 (45)

- 31 История вещей - 4 (31)

- 36 История вещей - 5 (45)

- 41 История вещей - 6 (22)

- Компьютер (32)

- 36 Компьютер - 2 (10)

- Кошки, собаки, разные звери (45)

- Кошки,собаки,звери - 2 (45)

- Кошки,собаки,звери - 3 (44)

- 23 Кошки,собаки,звери-4 (45)

- 28 Кошки,собаки,звери - 5 (39)

- 38 Кошки,собаки,звери - 6 (38)

- 42 Кошки,собаки,звери - 7 (26)

- Кулинария (40)

- Кулинария-2 (45)

- 20 Кулинария - 3 (45)

- 25 Кулинария - 4 (45)

- 28 Кулинария-5 (45)

- 31 Кулинария-6 (45)

- 37 Кулинария - 7 (45)

- 40 Кулинария - 8 (45)

- 41 Кулинария - 9 (45)

- 45 Кулинария - 10 (45)

- 50 Кулинария - 11 (14)

- 51 Кулинария - 12 (0)

- 52 Кулинария - 13 (0)

- 53 Кулинария - 14 (1)

- 55 Кулинария - 15 (0)

- 57 Кулинария - 16 (0)

- 58 Кулинария - 17 (0)

- 59 Кулинария - 18 (0)

- 62 Кулинария - 19 (0)

- 64 Кулинария - 20 (0)

- 67 Кулинария - 21 (0)

- Культура и искусство (44)

- Культура и искусство-2 (42)

- Культура и искусство-3 (45)

- 24 Культура и искусство - 4 (45)

- 29 Культура и искусство - 5 (45)

- 32 Культура и искусство-6 (46)

- 37 Культура и искусство-7 (45)

- 40 Культура и искусство - 8 (45)

- 48 Культура и искусство - 9 (45)

- 54 Культура и искусство - 10 (45)

- 62 Культура и искусство - 11 (45)

- 69 Культура и искусство - 12 (44)

- 78 Культура и искусство - 13 (45)

- 83 Культура и искусство - 14 (8)

- Люди и судьбы (42)

- Люди и судьбы - 2 (45)

- Люди и судьбы - 3 (45)

- Люди и судьбы - 4 (45)

- 33 Люди и судьбы - 5 (45)

- 42 Люди и судьбы-6 (45)

- 46 Люди и судьбы - 7 (45)

- 55 Люди и судьбы - 8 (44)

- 64 Люди и судьбы - 9 (46)

- 75 Люди и судьбы - 10 (44)

- 84 Люди и судьбы - 11 (45)

- 90 Люди и судьбы - 12 (45)

- 97 Люди и судьбы - 13 (45)

- 100 Люди и судьбы - 14 (44)

- 101 Люди и судьбы - 15 (45)

- 102 Люди и судьбы - 16 (23)

- Медицина в шутку и всерьёз (44)

- 36 Медицина - 2 (0)

- Ностальгия (24)

- 75 Медицина - 3 (0)

- 61 Ностальгия - 2 (0)

- Просто интересно (20)

- Просто интересно-2 (45)

- Просто интересно-3 (45)

- Просто интересно-4 (45)

- Просто интересно - 5 (45)

- 38 Просто интересно - 6 (45)

- 45 Просто интересно-7 (45)

- 48 Просто интересно-8 (45)

- 53 Просто интересно-9 (43)

- 61 Просто интересно - 10 (27)

- 69 Просто интересно - 11 (0)

- 74 Просто интересно - 12 (0)

- 84 Просто интересно - 13 (0)

- 90 Просто интересно - 14 (0)

- 102 Просто интересно - 15 (0)

- 115 Просто интересно - 16 (0)

- Психология (32)

- 73 Психология - 2 (0)

- Работа для рук и головы (38)

- 53 Работа для рук и головы-2 (0)

- 110 Работа для рук и головы - 3 (0)

- Ребёнок в доме (19)

- Ребёнок в доме-2 (0)

- 50 Ребёнок в доме-3 (0)

- 118 Ребёнок в доме - 4 (0)

- Рукоделие (35)

- Рукоделие-2 (0)

- Рукоделие -3 (0)

- 47 Рукоделие-4 (0)

- 81 Рукоделие - 5 (0)

- 102 Рукоделие - 6 (0)

- 119 Рукоделие - 7 (0)

- 135 Рукоделие - 8 (1)

- Стихи и проза (43)

- 46 Стихи и проза - 2 (45)

- 102 Стихи и проза - 3 (45)

- 127 Стихи и проза - 4 (43)

- 140 Стихи и проза - 5 (45)

- 144 Стихи и проза - 6 (46)

- 147 Стихи и проза - 7 (43)

- 148 Стихи и проза - 8 (40)

- 149 Стихи и проза - 9 (44)

- 150 Стихи и проза - 10 (45)

- 151 Стихи и проза - 11 (45)

- 152 Стихи и проза - 12 (45)

- 153 Стихи и проза - 13 (45)

- 154 Стихи и проза - 14 (44)

- 155 Стихи и проза - 15 (5)

- Традиции и приметы (36)

- 49 Традиции и приметы-2 (0)

- Это полезно (33)

- 55 Это полезно - 2 (46)

- 105 Это полезно - 3 (32)

- Юмор (47)

- Юмор - 2 (48)

- 118 Юмор - 3 (43)

- 148 Юмор - 4 (24)

- Язык (48)

- 65 Язык - 2 (47)

- 140 Язык - 3 (35)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 5479

Комментариев: 79

Написано: 11804

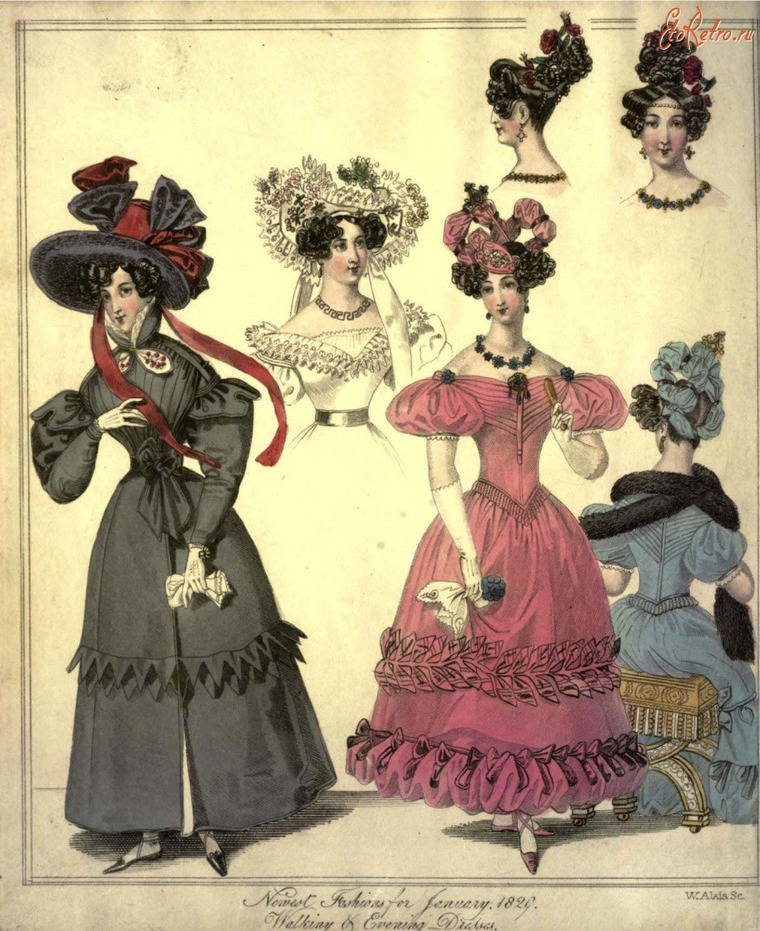

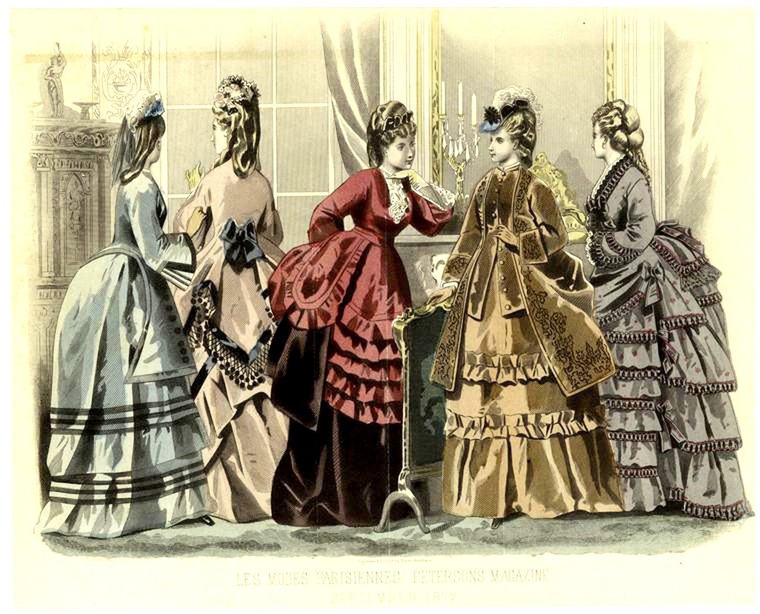

История костюма - 13 Мода 19 века |

Просматривая фильмы о судьбах людей эпохи классицизма 18-19 века, меня всегда удивляли и восхищали красивые платья, а именно, многообразие и фактура декора. Декора платьев и одежды было много, но он был разнаобразный: складки, кружева, перья, бусины, камни. Все это многообразие только подчеркивало изящество, грациозность и красоту женщин. В таких платьях каждая женщина чувствовала себя дамой высшего общества. Изучив костюмы 19 века, я решила поделится с вами небольшим кусочком истории костюма 19 века.

В 1805−1810 годах женская мода не отличается сложностью форм. В это время царит стиль ампир. Дамы носят платья с завышенной талией. Муслин, креп, кружево — самые популярные материалы.

Российские модницы не подражают слепо французскому стилю, их наряды скромнее, изысканнее. Самые смелые модники и модницы включают в свои одеяния элементы народного костюма. Русский стиль постепенно вытесняет с просторов России французскую моду.

В середине 19 века на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей. В моду вернулся корсет, поднимающий грудь и перетягивающий талию.

В течение XIX века женская одежда медленно менялась в сторону реальных очертаний тела. В двадцатые и тридцатые годы талия вернулась на свое естественно место. Лифы платье стали уже, а юбки, по контрасту, шире. Рукава платьев были самыми разными, но обычно платья с длинными рукавами носили днем, а у вечерних платьев были короткие пышные рукава. Женщины продолжали носить корсеты. Под платьем носили несколько нижних юбок, иногда из конского волоса, чтобы поддерживать пышные верхние юбки. В 1850-60-х стали носить кринолины из стальных обручей.

На улице женщины носили шляпки или капоры, а дома — льняные чепцы. В 1820-х годах прически стали весьма сложными и высокими, шляпки создавались с учетом этого. К середине века прически стали гладкими, с прямым проборам, несколькими завитками волос и узлом сзади. Или все волосы просто зачесывали и убирали в шиньон. Шляпы и капоры носили до 1860-х, когда в моду вошли маленькие шляпки.

Образ светской дамы «пушкинской поры» — открытые плечи и юбка-колокол. Буфы, рюши, бейки, банты — вот отличительные элементы нарядов 1840−1850 годов. Популярны в ту пору были кружевные накидки, заимствованные россиянками у Испании. В холодное время года носили стеганные на вате или меховые манто.

Мода менялась стремительно и к 1870−1890 годам появились новые модели, плотно облегающие бедра. Кринолины сменяют подушки-турнюры. В моду входят костюмы с юбками, мягко облегающими стан и расклешенные к низу. Прослеживается тенденция к упрощению костюма.

Моду первой половины XIX века в стилевом восприятии можно классифицировать следующим образом:

- до 1815 г (Период Ампир);

- 1815-1825 гг (Период Реставрации);

- 1825-30-е гг (Бидермейер);

- 1840-60-е гг (Второе рококо);

- 1840-50-е гг (Период малого кринолина);

- 1850-60-е гг (Расцвет второго рококо);

- 1870-80-е гг (Турнюр);

- 1890-е гг (начало эпохи модерн).

Примечательно, что в столь небольшие временные отрезки внешний облик модников радикально менялся, можно сказать, что подобная смена стилей равнозначна революции.

В средние века женщины носили широкие юбки, в уютных складках которых легко скрывались ранние сумки-карманы. Эти карманы не были соединены с одеждой, казались андрогенами (ибо их носили и мужчины, и женщины) и отличались только рисунком и материалом. Позднее сумки в виде изящных мешочков, стягивающихся в устье, носили на поясе.

|

|

|

1790 год считается годом рождения сумки, которую нужно носить в руке. Связано это с французской революцией и с новой женской модой. Нововведение имело успех, и уже через несколько лет, с 1804 года, правила хорошего тона приписывают мужчинам держать руки в карманах, а женщинам – карманы (то есть сумки) в руках. Так была утрачена андрогенность кармана, поясного мешочка и монетницы – и женщина приучилась выходить из дома, держа в руках маленькую сумочку. Первые сумки назывались «reticules». В русский язык это слово пришло в иронической французской версии (как и многие другие слова, связанные с модой) – «ридикюль».

«Несессером» называлась сумка для шитья. Чем меньше была сумка, тем обеспеченнее считалась женщина, потому что рядом с ней был мужчина или слуга (или как у Грибоедова: «муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей»), которые носили необходимые предметы. Однако по мере эмансипации женская сумка начала постепенно увеличиваться в размерах. И если раньше светские дамы прятали там свои веера, духи, зеркальца, изящные кружевные платочки и карне-де-баль (книжечку для записи партнеров по танцам), то постепенно возникла необходимость носить в ней и косметику, и книги, а в начале XX века – даже сигареты. А когда во второй половине XIX века был изобретен поезд, появились железные дороги и стало возможно быстрее перемещаться в пространстве – тогда для удобства был изобретен саквояж, то есть сумка для путешествий.

|

|

|

|

В те времена, когда женщина утвердила за собой право считаться «приличной дамой», даже если она путешествует самостоятельно, без мужского сопровождения, – именно сумка стала ее незаменимым партнером и предметом первой необходимости. Если в начале позапрошлого века сумка носилась в руке или на пальце, то в конце века она постепенно поднималась и оказалась на плече. Суфражистки носили сумки с особым шиком – как солдаты свои ранцы. Однако для большинства представительниц прекрасного пола такая «возвышенная» позиция окончательно укрепилась только в 1950-х годах.

Функционально и эстетически сумки и сумочки прошли период разделения труда: сумки для работы и моциона, коктейльные и вечерние сумочки, сумка для похорон. Каждая эпоха старалась создавать свой собственный стиль для этого предмета. Один из самых ярких периодов «сумочной» истории – 1920-е годы, когда flapper-girls экспериментировали с сумочкой для чарльстона. В иные времена сумки должны были гармонировать с туфлями, в другие – воспринимались, как украшения туалета. Замки у сумок появились в XIX веке, а молния была изобретена в 1923 году.

|

|

|

|

В викторианскую эпоху зародилось массовое, промышленное производство сумок. Появились первые компании, такие как Hermès и Louis Vuitton. Однако самодельные сумки и, так сказать, штучные экземпляры долгое время оставались более популярными, потому что средний класс не всегда мог позволить себе парчовую или кожаную сумку из английской или испанской кожи. Самодельные сумки тесно связаны с историей: в годы Второй мировой женщины придумывали дизайн сумок, способных поместить в своих недрах газовые маски; а в 1960-е годы хиппи, которые сопротивлялись всеобщему консюмеризму, сами шили разнообразные сумки-мешки.

В процессе самодеятельного и промышленного производства в ход шли различные материалы: атлас и шелк, гобелены и кожа, дерево и стекло, железо и пластик (такой как бакелит или люсид), соломка и старые журналы. Сумки украшались венецианским или богемским бисером, стеклярусом, полудрагоценными камнями, металлами, кружевами, вышивкой, аппликацией, лиможским фарфором и камеями.

|

|

|

|

Все больше и больше интерес к сумкам проявляли известные дизайнеры и художники. Их смелые фантазии делали похожим модный аксессуар на миниатюрные скульптуры. Дамская шляпа – не свободна: она должна украшать женское лицо.

Туфли должны быть прежде всего удобными. И только сумки предоставляли художникам неограниченную свободу. В 1920-е годы их делали в виде самолетов, пароходов и автомобилей. В 1940-е появляются Walborg Poodle bags – сумки в виде черных и белых пуделей. Барочная модернистка Элза Скьяпарелли создавала свои сумки вместе с Сальвадором Дали. Anne Marie deFrance умудрялась сочинять сумки в виде музыкальных инструментов. А король изделий из люсида Will Hardy экспериментировал с пластичностью материала. В 1920-х годах знаменитая художница Соня Делоне, а после нее, в 1960-е годы, Эмилио Пуччи увлекались геометрическим дизайном.

|

|

|

|

Сумка – это продолжение тела, культовый предмет и интимное пространство женщины. Некоторые психологи находят в этой вещи эротический подтекст: она ведь и вправду, как и ее хозяйка, закрывается на замок и прячет тайну. Возможно, это одна из разгадок притягательности столь скромного предмета обихода.

|

|

|

Мода на женские костюмы 19 века в России на протяжении всего столетия изменялась неоднократно. Вначале женщины носили платья без корсетов, в 20-х годах и до конца столетия дамы под наряд обязательно надевали корсет. Обязательными аксессуарами был веер, сумочка и перчатки, также дама не могла появиться в обществе без украшений и прически....

\

\

Вообще, отделка шляпок во второй половине 19 века была весьма разнообразной и богатой — шляпы отделывались лентами из атласа, газа, тюля, перьями страуса и цапли, гирляндами листьев, вырезанными из той же ткани, что и сама шляпа, цветами из шелка, столь близкими к природе, что, казалось, их копировали с ботанического атласа. Все эти украшения были сделаны искусно и тонко, существовала даже специальная профессия «флеристка» — модистка, занимавшаяся только шляпными отделками, украшениями, изготовлением цветов, букетов. А журналы мод публиковали систематический курс рукоделия — изготовление цветов на шляпку для женщин скромного дохода.

В начале 20 века в моду вошли шляпы с перьями, крыльями птиц и даже целыми гирляндами маленьких птичек. В связи с этим поднялось мощное движение протеста в защиту пернатых. Была создана даже Лига против ношения птичьих чучел на дамских шляпках, которая публично протестовала против варварского истребления пернатых.

Все изменения ветреной шляпной моды быстро доходили в то время и до Иркутска. В своих «Воспоминаниях иркутянки» Лидия Тамм пишет: «В моде были береты, конфедератки с околышем, шляпы типа „ток“ или „рондо“, сомбреро, эспаньерки (пилотки), цилиндры и полуцилиндры, шляпы с шарфами, продернутыми через тулью, отделанные шелковыми, бархатными и кожаными цветами, перьями страуса, павлина, стеклярусными украшениями; шляпы из фетра и панбархата; капоры для детей и чепчики для пожилых женщин. Летние шляпки делали из тюля или шелка на проволочном каркасе, дамы охотно носили шляпки из натуральной и шелковой соломки. Меховые шапки шили прямой формы. Вначале на голову надевали легкий оренбургский платок, затем шапку, а сверху покрывали другим платком или шалью».

Фото и шляпки из коллекции Художественного музея «Усадьба В. П. Сукачева»

В Иркутске шляпы можно было приобрести в магазинах, а можно было заказать их модистке. Известностью пользовались мастерские дамских шляп И. И. Шточек (угол 5-ой Солдатской улицы и Власовского переулка; ныне угол улицы Богдана Хмельницкого и переулка Пионерского) и Е. Д. Андреевой (угол улиц Тихвинской и Харлампиевской; сейчас угол улиц Сухэ-Батора и Горького).

Неотъемлемым атрибутом дамской шляпки были длинные шпильки, которыми шляпка крепилась к пышной женской прическе. Шляпные шпильки имели самые причудливые формы — в виде металлического штыря или листьев. Их украшали бусами, эмалью и стразами. Но если для модниц шпильки были дополнительным элементом украшения, то для окружающих они порой представляли опасность. В одной из иркутских газет было опубликовано следующее курьезное сообщение: «Гуляя по улицам Иркутска, прелестные иркутянки имеют обыкновение закалывать свои шляпки громадными, остроконечными шпильками, торчащими вбок. Пишущий эти строки был свидетелем, как во время вечерних прогулок один молодой человек, протискиваясь в толпе, чуть не поплатился глазом за эту моду. К счастью, глаз остался цел».

Шляпная мода первой мировой войны ликвидировала и пышные банты, и перья, и шпильки, а революция 1917 года вовсе изгнала шляпку из гардероба женщины, заменив ее на кумачовую косынку.

В самом конце XVIII века в моду вместе с другими вещами восточного происхождения вошли тюрбаны. Их распространению способствовала французская писательница Жермена де Сталь (1766 — 1817). Она бежала из Франции, преследуемая правительством, и посетила многие страны, в том числе и Россию. Костюмы де Сталь всюду находили поклонниц. Всем головным уборам писательница предпочитала тюрбан. А. О. Смирнова-Россет в своих «Воспоминаниях» писала:

«…Гейне ее возненавидел и назвал «La Sultanne de la pensée» (султанша мысли), та всегда носила красный тюрбан».

Тюрбаны надевали для больших выездов: в театр, на балы и званые вечера. «Московский телеграф» в 1825 году советовал:«Тюрбаны и токи, приготовляемые в модных лавках, надевают только в театр и в обыкновенные выезды. Но головной убор (тюрбаны, цветы, перья и проч.), когда едут на бал или в концерт, должны быть расположены артистом, убирателем головы при самом туалете».Форма тюрбанов изменялась почти каждый сезон. В 1832 году газета «Северная пчела» сообщала:«Носят также береты и тюрбаны. Последние изменились по своей форме: прежде главная ширина их была по обеим сторонам головы, а ныне с боков тюрбаны узки, но зато весьма широки в передней и задней частях».

Манера носить тюрбан диктовалась возрастом дамы:«Тюрбаны Moabyt более приличны для молодых дам, коих лета позволяют носить волосы приглаженными на лбу: оригинальность сей уборки необходимо предполагает сии условия. Тюрбаны сии почти всегда белые, с золотом и серебром»

(«Молва», 1832).

Тюрбан и ток в то время были сходны по внешнему виду. Их главным отличием было то, что тюрбан драпировали с помощью парикмахера, а ток был готовой шляпкой. В первой половине столетия токи имели большие размеры и были пышно украшены

/wiki.wildberries.ru/img/2013/02/a478cac18e01f5507ddb6568b1b9b7824d332f111810836.jpg" target="_blank">https://wiki.wildberries.ru/img/2013/02/a478cac18e...568b1b9b7824d332f111810836.jpg 414w" title="Шляпка-ток XIX века" />цветами, перьями, драгоценностями. Во второй половине XIX века токи стали небольшими и сдержанными по оформлению.

В этом столетии были популярны: русский ток «из булавчатого бархата, убранный шелковыми снурками» («Московский телеграф», 1828); турецкие токи, «у которых на переди видны два полумесяца, сделанные из галунов. Эти полумесяцы поддерживают эгреты, расположенные в виде буквы У. Турецкие токи делают из материи с золотыми и серебряными сеточками или бархатными квадратами» («Московский телеграф», 1826); испанские – «такие, у которых сверху золотая испанская сеточка, а украшение составляет торсада, наклоненные вправо» («Московский телеграф», 1826); индийские «…шляпки делают из крепа или морелевого гроденапля и называют их индийскими токами: окружность их весьма велика… сверху весьма плоски и надеты á la provencale (немного на ухо). Шляпки сии убираются цветами»(« Московский телеграф», 1826); á la Pharamonde «из малинового бархата. Он очень похож на русский кокошник и по краям сверху обшивается шнурками в виде диадемы — сии шнурки большой плетушкою с кистями свешиваются на правую сторону» («Московский телеграф», 1825).Самыми роскошными и оригинальными считались шляпки, произведенные в Италии. Итальянские мастера изготавливали дамские головные уборы из бархата, картона, конского волоса. Очень модным считалось украшать шляпку перьями больших белых цапель. В то время было истреблено большое количество птиц этого вида.Журналы мод в каждом номере помещали описания новинок: даже если форма шляпы не претерпевала значительных изменений, менялись отделка, цвет, тип кружева, цветы, манера подвязывать шляпку и пр.

Серия сообщений "23 История вещей - 3":

Часть 1 - Сибирская еда

Часть 2 - Корыто - незаменимая посудина

...

Часть 19 - Тетрапак

Часть 20 - Ангел-хранитель в рюкзаке

Часть 21 - История костюма - 13 Мода 19 века

Часть 22 - Дамский порошок

Часть 23 - Рога на немецких касках

...

Часть 43 - Коротко о рюкзаке

Часть 44 - Чашечка кофе - 2

Часть 45 - Подстаканник - символ эпохи

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |