-ћузыка

- Koop - Islands Blues

- —лушали: 15307 омментарии: 0

- »горь орнелюк - " “ема ¬оланда "

- —лушали: 128 омментарии: 0

- √убами губ твоих коснусь... - Ѕрать€ «аречные

- —лушали: 34655 омментарии: 0

- ¬ика ÷ыганова алина красна€

- —лушали: 2538 омментарии: 2

- ЋёЅЁ-

- —лушали: 1129 омментарии: 0

-–убрики

- Ѕ»ќ√–ј‘»» »«¬≈—“Ќџ’ Ћёƒ≈… (31)

- “еатр (21)

- ј‘ќ–»«ћџ (13)

- —траны и народы (13)

- ƒ»¬Ќјя –ќ——»я(цитатник) (4)

- –усска€ мифологи€ (2)

- Ќечиста€ сила,духи. (2)

- ¬Ћј—“№ (0)

- ¬од€ной (17)

- ¬—≈ ƒЋя ƒј„» (61)

- ƒом и украшени€ участка (11)

- ќгород (46)

- ÷веты и цветники (3)

- ¬се дл€ дневника (52)

- ќтдых от компа (11)

- ќткрытки (3)

- ‘лешки (9)

- все о Ѕабе яге (29)

- все о √орыныче (4)

- все о ƒомовом (36)

- все о Ћешем (19)

- все о слав€нах (210)

- слав€нска€ мифологи€ (63)

- слав€нские праздники (45)

- ¬ышивка крестиком (72)

- √орода –оссии (440)

- Ќа букву * * (97)

- Ќа букву * √ * (37)

- Ќа букву *«* (33)

- Ќа букву *»* (21)

- Ќа букву *≈* (14)

- Ќа букву *∆* (12)

- Ќа букву *ј* (52)

- Ќа букву *Ѕ* (82)

- Ќа букву *¬* (57)

- Ќа букву *ƒ* (35)

- ƒед мороз из разных стран (3)

- ∆»¬ќ“Ќџ… ћ»– (6)

- ¬ќ«ƒ”’ (4)

- «≈ћЋя (2)

- «ј√јƒ » ѕ–»–ќƒџ (5)

- заговоры (18)

- «ƒќ–ќ¬џ… ƒ”’ (161)

- «доровье (156)

- » ќЌџ (27)

- »коны Ѕогородицы (26)

- »коны св€тых женские (1)

- интересно (114)

- поделочные и драгоценные камни (35)

- интересные люди (199)

- √рафы (4)

- ƒвор€не (30)

- н€зь€ (29)

- упцы (49)

- –омановы (2)

- художники (85)

- интересные подделки (35)

- из газет (11)

- из дерева (10)

- из пластиковых бутылок (10)

- »нтересные сайты (59)

- »—— ”—“¬ќ (618)

- «арубежна€ живопись (3)

- »таль€нска€ живопись (13)

- артины и издели€ из бересты (8)

- Ќидерландска€ живопись (58)

- –усска€ живопись (440)

- –усска€ поэзи€ и литература (8)

- ‘ранцузска€ живопись (88)

- »стори€ вещей (118)

- ќЋЋ≈ ÷»» (10)

- наперстки (9)

- спичечные этикетки (1)

- раеведение (237)

- Ѕашкири€ (1)

- Ѕогородск и окрестности (3)

- ¬ладимирска€ область (34)

- ¬оронежска€ область (3)

- домодедовский район (18)

- остромска€ область (33)

- расногорье (6)

- ћосква (13)

- ћосковска€ область (68)

- пермский край (13)

- свердловска€ область (18)

- “алдомский район (1)

- тюменска€ область (6)

- урал (11)

- чел€бинска€ область (9)

- кулинари€ (1951)

- вторые блюда из м€са (169)

- олбасы,рулеты,копчености и ..... (31)

- ‘ормы дл€ кексов (10)

- ћультиварка (5)

- отлетки и ..... (3)

- вторые блюда из овощей (183)

- вторые блюда из птицы (161)

- вторые блюда из рыбы (96)

- выпечка (167)

- «аготовки (115)

- закуски (201)

- ћороженое (30)

- напитки (112)

- национальна€ кухн€ (156)

- Ќемного о продуктах и кухне (33)

- первые блюда (55)

- салаты (202)

- —борна€ сол€нка (16)

- —ервировка (7)

- соусы (49)

- торты и сладости (154)

- Ўаурма (13)

- культурные объекты (110)

- города (49)

- музеи (11)

- пам€тники (26)

- усадьбы (24)

- ћ»—“» ј (15)

- байки,истории из жизни (14)

- неверо€тное (1)

- мифы или реальность (2)

- ћои путешестви€ (4)

- ћќЌј—“џ–» Ѕ≈Ћј–”—»» (20)

- ћќЌј—“џ–» » ’–јћџ –ќ——»» (803)

- јлтайский край (15)

- јмурска€ область (4)

- јрхангельска€ область (111)

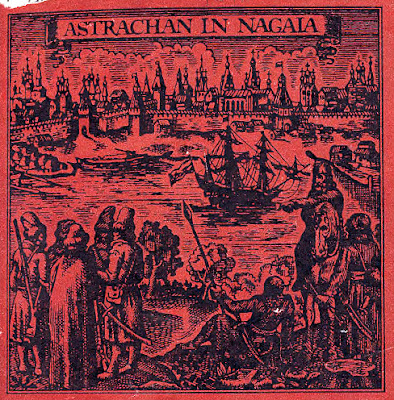

- јстраханска€ область (18)

- Ѕелгородска€ область (99)

- Ѕр€нска€ область (72)

- ¬ладимирска€ область (68)

- ¬ологодска€ область (25)

- ¬оронежска€ область (6)

- »вановска€ область (14)

- алужска€ область (12)

- арели€ (11)

- ировска€ область (6)

- оми (4)

- остромска€ область (11)

- раснодарский край (7)

- расно€рский край (5)

- урганска€ область (3)

- урска€ область (7)

- Ћенинградска€ область (11)

- Ћипецка€ область (11)

- ћордови€ (13)

- ћосковска€ область (38)

- ћурманска€ область (1)

- Ќижегородска€ область (24)

- Ќовгородска€ область (18)

- Ќовосибирска€ область (6)

- ќмска€ область (4)

- ќрловска€ область (8)

- ѕензенска€ область (9)

- ѕермский край (7)

- ѕриморский край (3)

- ѕсковска€ область (13)

- –остовска€ область (4)

- –€занска€ область (11)

- —амарска€ область (3)

- —аратовска€ область (8)

- —вердловска€ область (15)

- —моленска€ область (7)

- —тавропольский край (3)

- “амбовска€ область (7)

- “атарстан (12)

- “верска€ область (23)

- “ульска€ область (9)

- “юменска€ область (4)

- „уваши€ (6)

- ярославска€ область (27)

- ћќЌј—“џ–» ” –ј»Ќџ (0)

- ћќ— ¬ј (55)

- монастыри ћосквы (26)

- я »ћјЌ ј (9)

- ћосква,которую мы потер€ли (6)

- ѕешком по ћоскве(видео) (3)

- —тара€ нова€ ћосква (10)

- ћќ— ¬ј » ќ –≈—“Ќќ—“»(видео) (11)

- ћ”«џ ј (81)

- зарубежна€ (14)

- русска€ (58)

- ‘лешмоб (7)

- ќбычаи и обр€ды (56)

- ѕќЋ≈«Ќџ≈ —ќ¬≈“џ (133)

- ѕќЋ≈«Ќџ… —ќ‘“ (4)

- посуда (16)

- ‘арфор (16)

- ѕ–ј«ƒЌ» » (16)

- католические (2)

- православные (1)

- слав€нские (4)

- €зыческие (9)

- ѕ–»–ќƒј (33)

- горы, озера,реки,водопады (20)

- пейзаж (13)

- путешестви€ по миру (86)

- ази€ (9)

- америка (4)

- европа (19)

- росси€ (3)

- самые-самые (51)

- религии мира (20)

- –усский календарь (305)

- —¬ќ»ћ» –” јћ» (214)

- ’итрости дл€ дома (25)

- ’ќ„” ¬—≈ «Ќј“№ (209)

- жесты и приметы (43)

- мифы и легенды (26)

- ёћќ– (15)

- €зычество и древность (91)

- волхвы (1)

- русский €зык (69)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписей: 7256

омментариев: 2148

Ќаписано: 9540

—оседние рубрики: чел€бинска€ область(9), урал(11), тюменска€ область(6), “ульска€ область(0), “амбовска€ область(0), “алдомский район(1), —ибирь(0), свердловска€ область(18), –€занска€ область(0), пермский край(13), ћосква(13), расногорье(6), остромска€ область(33), домодедовский район(18), ¬оронежска€ область(3), ¬ладимирска€ область(34), Ѕогородск и окрестности(3), Ѕашкири€(1)

ƒругие рубрики в этом дневнике: €зычество и древность(91), ёћќ–(15), ’ќ„” ¬—≈ «Ќј“№(209), ’итрости дл€ дома(25), “еатр(21), —¬ќ»ћ» –” јћ»(214), –усский календарь(305), –усска€ мифологи€(2), религии мира(20), путешестви€ по миру(86), ѕ–»–ќƒј(33), ѕ–ј«ƒЌ» »(16), посуда(16), ѕќЋ≈«Ќџ… —ќ‘“(4), ѕќЋ≈«Ќџ≈ —ќ¬≈“џ(133), ќбычаи и обр€ды(56), ћ”«џ ј(81), ћќ— ¬ј » ќ –≈—“Ќќ—“»(видео)(11), ћќ— ¬ј(55), ћќЌј—“џ–» ” –ј»Ќџ(0), ћќЌј—“џ–» » ’–јћџ –ќ——»»(803), ћќЌј—“џ–» Ѕ≈Ћј–”—»»(20), ћои путешестви€(4), мифы или реальность(2), ћ»—“» ј(15), культурные объекты(110), кулинари€(1951), раеведение(237), ќЋЋ≈ ÷»»(10), »стори€ вещей(118), »—— ”—“¬ќ(618), »нтересные сайты(59), интересные подделки(35), интересные люди(199), интересно(114), » ќЌџ(27), «доровье(156), «ƒќ–ќ¬џ… ƒ”’(161), заговоры(18), «ј√јƒ » ѕ–»–ќƒџ(5), ∆»¬ќ“Ќџ… ћ»–(6), ƒ»¬Ќјя –ќ——»я(цитатник)(4), ƒед мороз из разных стран(3), √орода –оссии(440), ¬ышивка крестиком(72), все о слав€нах(210), все о Ћешем(19), все о ƒомовом(36), все о √орыныче(4), все о Ѕабе яге(29), ¬се дл€ дневника(52), ¬—≈ ƒЋя ƒј„»(61), ¬од€ной(17), ¬Ћј—“№(0), Ѕ»ќ√–ј‘»» »«¬≈—“Ќџ’ Ћёƒ≈…(31), ј‘ќ–»«ћџ(13)

ћаврино |

ƒневник |

ѕодмосковное село ћаврино в предани€х глубокой старины

ћаврино во владении ¬ишн€ковых (¬ешн€ковых) и постройка в ћаврине храма —в. Ќикола€ „удотворца, 1693.

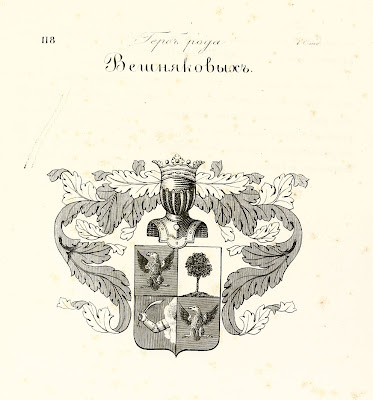

–одоначальником двор€нского рода ¬ишн€ковых был постельничий »вана √розного (в 1551-1559 годах) - »гнатий ћихайлович ¬ишн€ков. ƒвое ¬ишн€ковых были в 1550 году пожалованы поместь€ми в ћосковском уезде [28].

¬ XVIII веке Ќесвицкие поселились в —анкт-ѕетербурге и ћоскве, и приобрели имени€ в ѕодмосковье. роме ћаврино ‘едору »вановичу принадлежало также сельцо “урабьево, в насто€щее врем€ вход€щее в черту города ўелково. ‘едор »ванович, получив чин титул€рного советника в 1773 году, первым браком был женат на дочери јлексе€ јндреевича ¬ишн€кова (¬ешн€кова) – ≈лизавете јлексеевне ¬ешн€ковой [38], родившей ему единственного ребенка – »вана ‘едоровича (1763-1787), служившего поручиком лейб-гвардии ѕреображенского полка [39].

ѕри Ќесвицком в 1772 году в ћаврино случилс€ пожар, уничтоживший дерев€нную церковь —в. Ќикола€ „удотворца и затронувший каменную ¬ладимирскую церковь. ¬ 1773 году ‘едор »ванович на свои средства отремонтировал каменный храм и заново отстроил дерев€нный. Ётот второй храм Ќикола€ „удотворца был отмечен на военно-топографической карте Ўуберта 1837-1840 годов составлени€. ѕриход ¬ладимирской церкви состо€л из 12 селений с 62 кресть€нскими дворами, в которых проживало 1445 человек. ¬ самом ћаврино тогда находилось 17 кресть€нских дворов.

|

јксеново |

ƒневник |

јксеново в былые времена

|

√орбуны |

ƒневник |

»стори€ подмосковной деревни √орбуны

|

Ѕолшево |

ƒневник |

вопросу о первом упоминании Ѕолшева или "коррупционна€ схема" XVI века

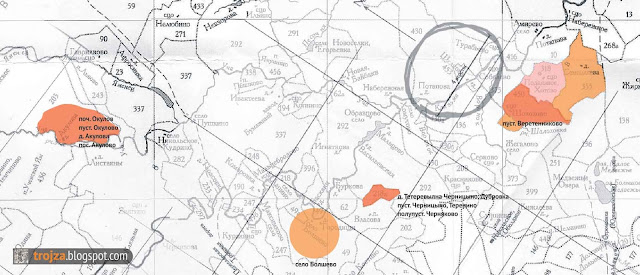

ƒеревни 1567 года на карте 1766 года

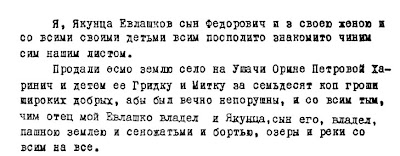

»сход€ из сказанного можно утверждать, что речь в документе 1567 года идЄт именно о нашем Ѕолшеве с 1963 года включЄнного в черту города оролЄв, а сам документ €вл€етс€ самым ранним из обнаруженных упоминаний Ѕолшева в исторических документах.

Ѕолшево стало старше на 18 лет...

“аким образом, Ѕолшеву в нынешнем 2012 году исполнилось не 427, а 445 лет. ќднако, куда важнее то, что истори€ этого подмосковного поселка "ставшего старше" на 18 лет оказалась в этот период времени полна интересными и даже загадочными событи€ми достойными авантюрного романа.

Ќадо заметить, что "чЄрные", то есть государственные деревни, переданные »ваном √розным в 1567 году в вотчину кн€зю »вану –омановичу √ундорову взамен его конфискованных в опричнину земель ("володимерские волость ¬ешкирца") до того, на вотчинном праве принадлежали крупному землевладельцу нашего кра€ - думному двор€нину и опричнику »вану-∆ене ‘Єдоровичу ¬оронцову, казнЄнному в 1571/72 году по обвинению в тайных сношени€х с новгородцами. »ван-∆ен€ приходилс€ родным братом окольничего ¬асили€ ‘Єдоровича ¬оронцова, владевшего многочисленными деревн€ми и сЄлами в нашем крае к северу от описанных, на противоположном левом берегу л€зьмы. ¬о владени€ ¬асили€ ‘Єдоровича, убитого под ¬енденом ( есью) в 1579 году входила и деревн€ ўЄлково (г. ўЄлково) и обширна€ вотчина с центром в нынешнем селе √ребнево, известном своей разрушающейс€ усадьбой.

ќпричник. ’уд.: —. ≈фошкин.

ѕ.ј. —адиков, отмеча€, что »ван-∆ен€ ¬оронцов владел этими деревн€ми не как вотчиной, а в качестве поместь€, писал: «√ундорову были даны прежние поместные земли »вана ‘Єдоровича ¬оронцова (служившего в опричнине) в ћосковском уезде, в ѕехорском и ¬асильцове станах; это бывшее поместье составлено было из разного рода деревень — «чЄрных», «псарских», «бортных» и «конюшенной». ќднако получение подмосковной €вл€лось, очевидно, далеко не блест€щим приобретением (недаром из него ушЄл и опричник ¬оронцов), и √ундоров продал эти деревни» [4].

√лавным отличием поместной формы владени€ земл€ми и деревн€ми от вотчинной формы было то обсто€тельство, что поместь€ давались служилому человеку на прокорм на врем€ его службы, а, значит, могли быть отн€ты у него обратно в государственный земельный фонд и снова "поступить в раздачу" за другими служилыми людьми. “акие поместь€ помещик не мог продать, заложить или завещать потомкам, хоть зачастую они и переходили его сыновь€м, поступавшим на службу, - но оп€ть же в качестве поместь€.

«лоключени€ кн€з€ –омана

«аметно, что несмотр€ на то, что в документе 1567 года означенные деревни недвусмысленно обозначены как поместье »вана-∆ени ‘едоровича ¬оронцова, - в этом документе этот момент замалчиваетс€, как и то обсто€тельство, что после него они вернулись в фонд государственных земель. ќбращает на себ€ внимание тот факт, что коль скоро подмосковные деревни давались √ундорову на врем€, - "доколе его старую старобудскую вотчину, селцо ћеховицы да селцо ¬оскресенское з деревн€ми, и те деревни и починки опишут и измер€ют писцы наши", - формально он не имел права распор€жатьс€ ими как собственной вотчиной, то есть не имел права их продать, обмен€ть, заложить или отдать в монастырь. ѕон€тно, что покупатель не мог не знать об этой важной "тонкости" и выступал как соучастник совершающегос€ изъ€ти€ государственных земель в частную собственность.

—офь€ ѕалеолог (ум. 1503). –еконструкци€ по черепу: —.ј. Ќикитин.

ѕервый из них, ёрий ћануйлович “раханиот —тарый впервые посетил ћоскву еще в 1469 году с проектом брака великого кн€з€ и дочери морейского деспота ‘омы, а в 1472 г. €вилс€ сюда вместе со своим братом ƒмитрием ћануиловичем “раханиотом в свите —офьи ѕалеолог. ќднако о какой-либо его де€тельности в –оссии на прот€жении следующих тринадцати лет ничего не известно. — 1489 г. он не раз ездил послом в »мперию, а в 1500—1501 гг. — в ƒанию, в 1494 г. принимал ганзейское посольство. ѕосле 1501 г. им€ ёри€ “раханиота —тарого исчезает со страниц старинных документов.

‘ома ѕалеолог (1409-1465).

ƒмитрий ћануйлович “раханиот, также прозванный —тарым вместе с братом также первоначально служили семье морейского деспота ‘омы ѕалеолога (брата последнего византийского императора). ¬ 80-х гг. “. вместе с братом ёрием он переходит на московскую службу. уда более известен сын ƒмитри€ ћануйловича “раханиота, ёрий √рек ƒмитриевич по прозвищу ћалый, служивший русским цар€м в качестве придворного переводчика и дипломата, который приехал в ћоскву вместе с отцом. ≈го им€ по€вл€етс€ в 1484 году, когда новгородский архиепископ √еннадий вручил ему в числе прочих попечение над палатами „удовского монастыр€[7]. —ледующее упоминание ёри€ √река относитс€ к 1493 г., когда он участвовал в приЄме послаћихаила —нупса. ѕо признанию историков, ёрию посчастливилось сделать блест€щую карьеру в –оссии: он не раз вел дипломатические переговоры с ќсманской империей, “евтонским орденом, был великокн€жеским постельничим, затем печатником и казначеем. ќ доверии к нему со стороны ¬асили€ III свидетельствует его участие в таких ответственных государственных делах, как расследование об измене ¬асили€ Ўем€чича в 1517 г., о побеге кн€з€ »вана »вановича –€занского в 1521 г.

ѕредположительно именно ёрий √рек ƒмитриевич ћалый был отцом онстантина ёрьевича √река, в 1570 году купившего Ѕолшево с деревн€ми.

–асширение великокн€жеской канцел€рии привели к выделению в особую дворцовую должность функций казначе€. азначе€ми назначались не представители кн€жеско-бо€рской знати, а лица, близкие великим кн€зь€м и хорошо знавшие как финансовые вопросы, так и вопросы внешнеполитических сношений –усского государства. »менно поэтому первыми казначе€ми были ’оврины,- потомки греков вышедших из —урожа (‘еодосии), и “раханиоты. ¬ качестве казначе€ ёрий “раханиот возглавил великокн€жескую казну. роме того, в 1504/1505 годах √рек стал «печатником» - хранителем государственной печати.

ѕечать »вана III.

јвстрийский посол называл ёри€ “раханиота главным советником ¬асили€ III, “мужем выдающейс€ учености и многосторонней опытности”. —трем€сь закрепить свое положение при дворе, предприимчивый грек пыталс€ даже выдать свою дочь замуж за ¬асили€ III [8]. —огласно тому же источнику, в 1523 году за поддержку мысли о неисправности русских богослужебных книг ёрий √рек «был немедленно... отрешен от всех должностей и лишилс€ государевой милости. Ќо так как государь никоим образом не мог обходитьс€ без его содействи€, то милость была ему возвращена, но он приставлен был к другой должности» [9]. ¬ русских источниках им€ ёри€ “раханиота исчезает после 1522 года. ёрий постригс€ в „удовом монастыре под именем √еннади€ [10]. ¬ 1527 году, согласно документам, обнаруженным —.Ѕ. ¬еселовским, его вдова дала денежный вклад на помин его души в „удов монастырь.

¬асилий III (1479-1533). √равюра: ј. “евет.

¬ то же врем€ до нас дошло известие о сыне ёри€, и веро€тно, старшем брате онстантина ёрьевича √река “раханиота, - ¬асилии ёрьевиче “раханиоте ћалово (ум. 1568), который также как и отец служил царским казначеем. »звестно, что около 1554/55 года он числилс€ бо€рином. ¬ыполнение об€занностей казначе€ было несовместимо с несением думного чина. ѕоэтому перевод из казначеев в состав думы нередко €вл€лс€ “почетной отставкой”. ¬ 1547 году мы встречаем им€ ¬асили€ во врем€ свадебной процессии цар€ »вана IV √розного и Ќастасьи –омановны: «и за великою кн€жнею ходил у саней бо€рин великой кн€жны ¬асилей ёрьевич ћалово (“раханиотов)» [11]. ќднако в августе 1550 года ¬асилий √рек “раханиот получает не менее важное назначение на должность ƒмитровского дворецкого [12]. —огласно документам, ¬асилий владел селом “раханеево ( озодавлево, ”спенское тож) на правом берегу л€зьмы, к северу от ’имок. рупное село осталось после смерти владельца за его сыновь€ми, »ваном и Ќикифором, продолжавшими владеть этой вотчиной и в 1623/24 году. Ќикифор упоминаетс€ в качестве стольника в ¬ологде в 1606/07 году.

‘инал аферы

Ќо вернЄмс€ к тЄмной истории продажи Ѕолшева и деревень. ¬ тот же или следующий год после совершени€ покупки, в 1570/71 году сын и брат царских казначеев - онстантин ёрьевич √рек составил свою духовную грамоту (завещание), согласно которой купленные им деревни вместе с деревней Ѕолшево передавались во владение “роицкого монастыр€.

Ќасто€щей удачей можно считать то, что и этот ценный документ дошЄл до наших дней: «¬о им€ отца и сына и св€того духа. —е аз раб божий онст€нтин ёрьев сын √рек пишу сию духовную грамоту целым умом. ƒал есми при своем животе к живоначальные троицы и к чюдотворцу —ергию и Ќикону вкладу по своей душе и по отце по своем по ёрье и по матери по своей по јнне и по своей семье по ќфимье при архимарите при ‘еодосии и при келаре при старце ќртемье ћ€тлеве и при казначее старце ¬арсунофье якимове и при старцех соборных, при старце ѕерфилье Ѕабаршине и при старце ¬арсунофье «амытцком: дал есми прежде сего 2 скирда овса да ожерелье, жемчюжное саженье, женское, а жемчюгу на нем 35 золотников, да шапку женскую, сажена жемчюгом по отласу червчатому, а жемчюгу на шапке 45 золотников, да кобылу рыжу немецкую большую; да дал есми свою вотчину, что купил есми ту вотчину у кн€з€ –омана »вановича √ундорова, в ћосковском уезде в ѕехорском стану 5 деревень да починок: деревн€ Ѕолшево, деревн€ ’отово, деревн€ ѕалцовска€, деревн€ ѕирютино, деревн€ ћаковниково, починок ќменьков. яз онст€нтин ёрьев √рек дал есми те 5 деревень да починок со всем угодьем, что у тех деревень и у починка угодь€, лесы и луги и вс€кие угодь€, и мне онст€нтину до тех деревень дела нет, ни моим детем, ни моему роду» [13].

«емельные вклады в монастыри "по душе", то есть дл€ обеспечени€ вечного поминовени€ вкладчиков и всего их рода, чтобы «душа его во веки беспам€тна не была» были важным источником обогащени€ монастырского землевладени€. “ака€ вотчина не могла быть продана монастырЄм и юридически закрепл€лась за ним навечно. ќна могла быть лишь обменена на равноценную или отдана во временную аренду желающим с ежегодной уплатой части дохода, получаемого с еЄ использовани€. ѕошлины, взимавшиес€ с населени€ церковно-монастырских земель, кроме государственной подати с кресть€н, шли в монастырь, к которому они принадлежали. ¬от почему и через полтора ѕЄтр I называл монастырские земли «тунегиблемыми» (зр€ пропадающими), то есть не принос€щими никакой пользы государству.

—.Ѕ. ¬еселовский в своем фундаментальном труде «—ело и деревн€ в —еверо-восточной –уси XIV—XVI вв.» вы€вил усиленный наплыв вкладов в монастыри как раз во врем€ наиболее активной мены земель времЄн опричнины [14]. ак верно отмечал ѕ.ј. —адиков: «“акой приЄм был или замаскированной продажей, способом приобретени€ денежного капитала, столь необходимого уже дл€ московского служилого человека второй половины XVI в., или же стремлением как-то спр€татьс€ за спиною крупного феодала от дальнейших, возможных, перебросок и передр€г» [15].

ѕо всей видимости, –оман √ундоров предпочел пойти на продажу этих земель, заранее уговорившись с √реком о срочной передаче или перепродаже означенных земель и деревень “роице-—ергиевому монастырю. Ќаличные деньги позвол€ли √ундорову приобрести вотчину там, где он счел бы нужным, и така€ форма компенсации за утраченные родовые вотчины, по всей видимости, вполне его устраивала. ”страивала эта сделка и онстантина √река. ќговарива€ в конце документа, что отныне ему "до тех деревень дела нет, ни моим детем, ни моему роду", он снимал с себ€ вс€кую ответственность и дальнейшее возможное разбирательство по делу о незаконной продаже ложилось на плечи опытных представителей церковной администрации монастыр€.

ѕри помощи этой хитрой "коррупционной схемы" согнанные опричной реформой со своих родовых земель бывшие вотчинники пр€тались за спиной крупнейшего в стране землевладельца - ÷еркви. »нтересно, что около 1570/1571 года вместе с описанными, в вотчину “роице-—ергиевского монастыр€ попали владени€ и соседнего ∆егаловского вотчинного центра ѕехорского стана: село ∆егалово, сельцо расниково, сельцо —ерково и деревн€ ћалое ЋЄдово.

Ѕолшевска€ тайна XVI века

Ќо все ли перечисленные деревни действительно перешли в монастырские владени€? „ерез п€тнадцать лет в следующем году после смерти »вана √розного, году в переписи владений “роице-—ергиева монастыр€ 1585/86 года в ѕехорском стане значатс€ почти все упом€нутые выше деревни, но теперь запустевшие и числ€щиес€ пустошами.

алачов Ќ.¬. ѕисцовые книги ћосковского государства XVI века. ќтд. I. —ѕб. 1872.—. 276-277.

¬ этом списке встречаютс€ нам уже хорошо знакомые, запустевшие д. ћаковниково (пуст. ћаковнина), д. ’отово (пуст. ’отково, ћордино тож), д. ¬еретенниково (пуст. ¬еретенниково), д. ябедниково (д. ябедино с монастырским двором), починок ќкулов ("пустошь, что была починком ќкулово"), починок ”менков ("пустошь, что был починок ћинков"), д. “етеревина „ерницыно ƒубровка (пуст. „ерницыно, “еренино тож), д. ѕсарска€ (пуст. ѕсаревска€), д. —еменд€ево (пуст. —еменд€ево) и д. Ўолохово (пуст. Ўолохово). ќтсутствует лишь одна единственна€ деревн€ - Ѕолшево, и неожиданно оказавша€с€ в отличие от своих деревень-соседок не в монастырских, а в частных руках за дь€ком ¬асилием яковлевичем ўелкаловым (ум. ок. 1611).

”поминание села Ѕолшева в ѕисцовой книге “имофе€ ’лопова 1584/86 года. алачов Ќ.¬. ѕисцовые книги ћосковского государства XVI века. ќтд. I. —ѕб. 1872, с.210.

ак мы уже писали, именно это упоминание 1584/86 года считаетс€ первым упоминаниес села Ѕолшева. ќднако село Ѕолшево в ѕисцовых книгах упоминаетс€ и раньше, а именно в 1573/74 году. ѕисцовые книги этого года были составлены дь€ками ¬енедиктом ћаховым и »ваном √р€зевым уже на следующий год после передачи деревни Ѕолшево в “роице-—ергиев монастырь онстантином √реком...

—реди перечисл€емых в них земель Ѕохова стана мы находим свидетельство того, что в 1573 году некто ѕосник ќсанов сын ‘едорова получил в поместье треть деревни —озонова на р. л€зьме с пустошами ћшаник и √ольтуха, "что осталось за продажею у дь€ка у ¬асиль€ ўелкалова села Ѕолшова" [16]. ¬тора€ треть деревни —озонова с пустошью ашина оказалась в поместье за —тепаном узминским [16, с.22]. √де именно в окрестност€х Ѕолшева располагалась деревн€ —озонова историкам и краеведам установить не удалось. ¬есьма веро€тно, что это были части самой деревни Ѕолшево, котора€ не досталась “роицкому монастырю по духовной онстантина √река, а перешла в государственные земли и была разделена на три части, две из которых поступили в поместную раздачу, а одна - продана в вотчину предприимчивому и вли€тельному дь€ку ¬асилию яковлевичу ўелкалову, который в 1572 году построил в своей части деревни дерев€нную клетского типа церковь покровителей скотоводства св€тых бессребреников осмы и ƒамиана, вследствие чего его часть деревни теперь писалась селом Ѕолшево. ¬ 1573 году оставшиес€ после продажи части Ѕолшева были розданы в виде поместий.

«аметим, что к 1593/94 году все упом€нутые в начале нашей статьи деревни, запустевшие при монастырском владении, но вскоре снова возобновившиес€ (д. Ўелохово на речке на Ўолоховке; д. ’отково, а ’отово и ћордвиново тож; д. ябедино, пустоши ¬еретенниково и —еменд€ево), снова вернулись в фонд государственных земель: "по государеву цареву и великого кн€з€ ‘Єдора »вановича всеа –усии наказу, отписано на государ€" [17].

‘едор I »оаннович (1557-1598).

ѕосник ќсанов сын ‘едоров упоминаетс€ в 1578 году среди детей бо€рских, не проживавших в ћоскве и повЄрстанных денежным и земельным окладом в 150 четвертей в ѕодмосковье. »нтересно, что верстал их поместными земл€ми никто иной как уже упом€нутый нами ¬асилий ‘Єдорович ¬оронцов [18] - за год до своей гибели под ¬енденом ( есью). ѕозднее, часть ѕостника ќсанова сына ‘едорова перешла также в виде поместь€ его родственнику - подь€чему ¬торому √ригорию ‘едорову, упоминавшемус€ в качестве бывшего помещика села Ѕолшева в ѕисцовой книге 1584-1586 годов [19].

—тепан »ванов сын узминскаго упоминаетс€ в качестве поручител€ в тех же ƒес€тн€х [є124]. ≈го часть до 1584 года перешла в поместье дь€ку ћиките (Ќиките) ёрьеву сыну Ўелепину (ум. после 1594) [20].

ак видно из упоминани€ села Ѕолшева в ѕисцовой книге “имофе€ ’лопова, к 1584/86 году все три бывшие поместь€ оказались в личном вотчинном владении всЄ того же ¬асили€ яковлевича ўелкалова.

ѕриложение: хитроумные ўелкаловы

¬асилий яковлевич ўелкалов был братом јндре€ яковлевича ўелкалова (ум. ок. 1598) - вли€тельного думского дь€ка во времена »вана √розного. ќтцом братьев-дь€ков был известный вотчинник нашего кра€ яков —еменович ўелкалов, впервые упоминавшийс€ во врем€ бракосочетани€ великого кн€з€ ¬асили€ III и ≈лены √линской (ок.1508-1538) в 1526 году "в сторожах во дворце". »нтересно, что родной брат ≈лены - ћихаил ¬асильевич √линский в1559 году за 30 рублей купил у »вана ‘едоровича и ѕетра »вановича арамышевых подмосковное село ∆егалово в ѕехорском стане (также входит в черту г. ўЄлково).

¬асилий III вводит во дворец невесту свою, ≈лену √линскую. ’удожник: . Ћебедев.

¬ 1544 году за 120 рублей дворцовый дь€к яков —емЄнович купил у представителей рода „Єртовых крупную пустошь ўелохово на речке ¬здерихе в ћанатьином, Ѕыкове и оровине стане ћосковского уезда (к северу от ћосквы).

¬ “ыс€чной книге 1550 года јндрей яковлевич ўелкалов упоминалс€ "в разр€дах в числе податней у рынд" как московский или подмосковный вотчинник. ¬ том же 1550 году получил в поместье сельцо –езаново и купил в вотчину соседнюю пустошь ≈скино Ўеренского стана ћосковского уезда (нынешнее село –€занцы и д. ≈скино, расположенные в северной части ўЄлковского района) [21].

¬ 1556 – 1557 годах јндрей яковлевич ўелкалов упоминалс€ в свите цар€ в качестве «рынды с большим саадаком» кн€з€ »вана ёрьевича √олицына (ум. 1583) в —ерпуховском и оломенском походах. ¬ 1560 году он участвовал во встрече литовских послов, а в 1563 был пожалован думским дь€ком. ”частву€ в том же году в ѕолоцком походе, ј.я. ўелкалов заслужил особое расположение »вана √розного, и скоро выдвинулс€ на первые места приказной администрации государства. ¬ 1566 году «ближней думы большой дь€к» јндрей ўелкалов участвовал в «емском соборе собранном по вопросу продолжени€ Ћивонской войны, а с 1570 по 1594 годы €вл€лс€ фактическим руководителем ѕосольского приказа и всей дворцовой дь€ческой администрации. роме того, с 1570 по 1587 год он был поставлен во главе приказа азанского дворца. ¬ 1579 году он находилс€ в числе командующих русскими войсками, позорно бежавших из под ¬ендена ( еси) и бросивших армию на погибель у стен крепости...

¬ √оретовом стане (на северо-запад от ћосквы) в 1585 году јндрей ўелкалов на вотчинном праве владел крупным сельцом ƒенисьево на р. ћоскве - нынешним селом «наменскоеќдинцовского района. ¬ Ўуромском стане ѕереславль-«алесского уезда в 1592/93 году среди владений “роице-—ергиева монастыр€ упоминалась крупна€ вотчина јндре€ и ¬асили€ ўелкаловых с сельцом ћатвеевским, трем€ деревн€ми и семью пустошами " в 76 [1568] году, что их пожаловал государь царь и великий кн€зь »ван ¬асильевич все€ –усии за безчестье »вановою вотчиною ¬исковатого" [22]. »ными словами, раньше эти земли принадлежали думному дь€ку»вану ћихайловичу ¬исковатову, жестоко казнЄнному по ложному обвинению в 1570 году. ѕосле того, как он попал под подозрение вотчина была конфискована, в 1568 году передана в вотчину ўелкаловым, а до 1592 года передана ими в монастырь.

— подробной биографией посольского дь€ка и окольничего ¬асили€ яковлевича ўелкалова, в 1573 году выкупившего часть деревни Ѕолшево и к 1584 году объединившего все его части в одном владении можно ознакомитьс€ по этой ссылке. ћы же остановимс€ подробнее на его земельных владени€х. ¬ 1568/69 году вместе с братом передал во владени€ “роице-—ергиева монастыр€ крупное село Ќастасьино с 12 деревн€ми в ѕере€славском уезде [23]. ¬1577/78 году в Ѕрашевском стане оломенского уезда ¬асилий ўелкалов владел семью деревн€ми и несколькими селищами [24]. ¬ 1584-1586 годах деревн€ми: д. омаровка на р. л€зьме, д. опани, д. остино и п€тью пустошами по соседству с селом Ѕолшево[25]. ¬ 1585 году в стане ћанатьином, Ѕыков и оровин (на север от ћосквы) ¬асилию яковлевичу ўелкалову принадлежала купленна€ им у ‘омы Ѕутурлина крупна€ вотчина с центром в селе ћарфино, а ўибрино тож на р. ”че с 12 пустошами. ¬ том же стане он владел купленным у Ќекраса јндреевича √лебова сельцом Ћарево, купленным у немчина ќрна сельцом ќсташково с чет€рьм€ пустошами. «десь же он владел унаследованным от отца сельцом Ўолоховым (ўелоховым) на р. ¬здериноге и деревн€ми: Ћукь€ново, ост€ево на речке Ѕолхуке, рюково на речке на ”че с чет€рьм€ пустошами [26]. ¬ 1598 году ¬асилий ўелкалов владел селом ѕетраково ¬ладимирского уезда [27]. —реди вотчин, переданных ¬асилием ўелкаловым своему единственному сыну - »вану ¬асильевичу ўелкалову встречаютс€ также: сельцо ѕеределец и д. ћалый ѕеределец в ћосковском уезде и село Ќельша, село якимово и село ѕырьевка в —уздальском уезде.

|

ѕушкино,“арасовка, л€зьма |

ƒневник |

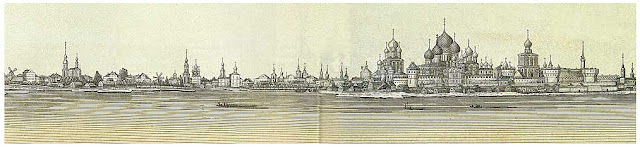

’роника «дачного бума» к северо-востоку от ћосквы II пол. ’IX - нач. XX в.

¬ первой части нашей хроники мы описали историю возникновени€ дачных поселков ѕерловка, ћалые ћытищи и –айки. ¬о второй - остановились на истории дачных поселков Ћосиноостровск, ƒжамгаровка, ћамонтовка и ѕосЄлок “орговых служащих...

—егодн€ мы расскажем об истории возникновени€ шести подмосковных дачных поселков: ѕушкино, “арасовка, урган, „еркизово, —ерединка и л€зьма...

"ѕривет с дороги". ќткрытка до 1917 г. —танции: ѕерловска€, л€зьма, пушкино, ћамонтовска€, Ћосиноостровска€.

ƒачный поселок ѕушкино (1867)

ƒвижение на участке новой ћосковско-“роицкой дороги от ћосквы до —ергиева было открыто 18 августа 1862 года. —танци€ третьего класса ѕушкино, наход€ща€с€ на 31-м километре от ћосквы на реке ”че, стала одной из четырех промежуточных на пути следовани€ поездов.

—танци€ ѕушкино, 1911 г.

|

—тепаньково |

ƒневник |

—таринна€ деревн€ —тепаньково, еЄ истори€ и владельцы

ѕервое упоминание деревни —тепаньково ўЄлковского района затер€лось в ѕисцовой книге 1584-86 годов по стану –адонеж, и содержит уточнение, что речь идет о деревне в ¬оре- орзеневом стане. ƒеревн€ относилась к вотчинам, то есть принадлежала частным лицам. ¬ 1584-86 годах —тепаньково состо€ло «за подь€чими за Ѕогданом да за ирилом за ‘едоровыми детьми лементьева в вотчине деревн€ —тепанково [1], что было преже сего »вановска€ вотчина ƒурова /…/ ƒа за Ѕогданом да за ирилом в вотчине в ¬оре и в орзеневе стану 18 четьи, а подлинно писано в ¬оре и в орзеневом стану и сошное письмо» [2].

ƒо 1783 года ≈катерина јлексеевна јпухтина, продав свою часть села Ќикольского вместе с д. остыши Ќ.ѕ. ¬ишн€кову, продала —тепаньково титул€рному советнику »вану Ќикитичу √ригорьеву и коллежской советнице ≈лизавете ѕетровне Ћебедевой. ¬ 1852 году 23 домохоз€йствах —тепанькова проживал 131 человек [8].

—тепаньково на карте ‘.‘. Ўуберта ок. 1840 г.

ƒо 1845 года при многолюдном сельце —тепанькове возникла шелкова€ фабрика, принадлежавша€ почетной гражданке јнне √ерасимовне Ўишовой из известной в Ѕогородском крае купеческой семьи, имевшей фабрики в јристовом погосте и в приселке јсеево. ¬ скором времени предпри€тие стало одним из крупнейших текстильных производств той поры в окрестност€х ‘р€нова. ¬ 1845 году здесь на 90 ткацких станах трудилось 94 ткача из окрестных деревень. Ќа фабрике производились попул€рные в народе недорогие печатные отрезные платки и саржа [11]. ѕродукции в год выпускалось на внушительную по тем временам сумму 75600 рублей. ‘абрика успешно продолжала работать в 1852 году [12], когда на при 71 рабочем изготавливались разные шелковые материи на сумму годичной прибыли в 50000 рублей серебром [13]. ѕроизводство упоминалось и в 1862, но к 1882 году фабрика прекратила работу.

–учной ткацкий стан.

јникины происходили родом из деревни √ребнево и были крепостными кресть€нами братьев јлександра и —ерге€ ћихайловичей √олицыных. ѕервое из их шелкоткацких предпри€тий было основано во ‘р€зинојнисимом јникиным, купившим до 1812 года у хоз€ев вольную дл€ себ€ и своих детей. ”же в 1813 году јнисим јникин числитс€ купцом третьей гильдии по городу Ѕогородску. ‘р€зинска€ фабрика в 1812 году на 30 станах при помощи 30 вольнонаемных рабочих выпустила 6900 аршин ткани и 568 штук платков [14]. Ѕольшинство молодых шелкоткацких фабрик Ѕогородского уезда вышли на новый виток своего развити€ сразу после 1812 года. Ќе была исключением и фабрика јникиных. ¬ 1813-1814 году при 40 станах, 40 вольнонаемных ткачей стали производить в год 11523 аршина кашемировой ткани и 1003 штуки платков [15]. ƒо 1819 года фабрика перешла от јнисима јникина его брату √ерасиму јникину, который перевел фабрику в —тепаньково. —тарший сын √ерасима јникина, ¬асилий √ерасимович јникин (1803-1819) преждевременно скончалс€ в 1819 году и был погребен у стен ћавринской церкви, а предпри€тие вместе с кончиной отца и старшего брата досталось ѕавлу √ерасимовичу јникину.

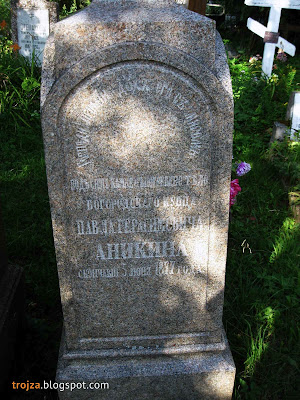

‘рагмент надгроби€ ¬асили€ √ерасимовича јникина у стен храма ¬ладимирской иконы Ѕожией матери в ћаврине. ‘отографи€: ј. ѕослыхалин [trojza], 2009 г. Ќадпись гласит: "ѕод сим камнем погребено тело покойнаго купеческого сына ¬асили€ √ерасимовича јникина, скончавшегос€ в 1819 году августа 2 дн€ на 16 году от рождени€ своего".

Ѕогородский купец ѕавел √ерасимович јникин (ум. 5 июн€ 1877) был женат на ƒарье ‘едоровне јникиной (1813-1881). —упруги похоронены в ћаврино, сразу за алтарем храма.

Ќадгробие ѕавла √ерасимовича јникина у стен ћавринского храма. ‘отографи€: ј. ѕослыхалин [trojza], 2009 г. Ќадпись гласит: "√осподи, пом€ни дух его с миром. ѕод сим камнем погребено тело Ѕогородского купца ѕавла √ерасимовича јникина скончавш. 5 июл€ 1877 года".

¬ 1836 году на средства купца ѕавла √ерасимовича јникина к мавринской церкви ¬ладимирской иконы Ѕожией матери была пристроена трапезна€ с Ќикольским и —ергиевским приделами. Ѕлиже к середине XIXвека фабрика јникиных в —тепаньково перешла на хлопчатобумажное производство. ¬ 1853 году на ней работало 50 человек, которыми было произведено 1500 хлопчатобумажных платков по 2 рубл€ за штуку и ткани на сумму 20.000 рублей [16].

Ќадгробие ƒарьи ‘Єдоровны јникиной. ‘отографи€: ј. ѕослыхалин [trojza], 2009 г.

¬ 1882 году в деревне —тепаньково отмечалось 24 домохоз€йства вместе с постройками господского дома и бывших фабрик. «десь проживало 128 человек [18]. Ќо к концу века, как и везде в округе, в св€зи с оттоком деревенского населени€ на заработки число домохоз€йств сокращаетс€ до 22 (в 1890 году) [19]. 1899 году число жителей снова возрастает. ¬ 1899 году из прописанных в деревне 115 жителей 25 человек находилось на заработках, а 54 работало на окрестных фабриках.

ƒо 1819. ѕереведена фабрика ѕ.√. јникина (?-1877);

|

јристов погост (село ѕречистое) |

ƒневник |

јристов погост или древние монастыри, основанные... современными краеведами

јристов погост (село ѕречистое), - в этом отношении, несомненно, €вл€етс€ одним из самых загадочных мест северо-востока ѕодмосковь€. ѕришла пора попытатьс€ проверить распространЄнные небылицы, найти их источник, и, освободив золотые крупицы исторической правды от наносного шлака, разгадать тайну јристова погоста, ведь правда зачастую бывает куда интереснее легенд...

Ќабрав в поисковике "јристов погост" мы без труда можем узнать следующее: "јристов погост (впоследствии с. ѕречистое) впервые упоминаетс€ в 1392 г. в св€зи со строительством ѕречистенского женского монастыр€ с главным приделом в честь ”спени€ ѕречистой Ѕожией ћатери (сожжен пол€ками в 1606 г.; иконы, по преданию, перенесли в скит на месте будущего Ѕерлюковского монастыр€)" [см. напр. или вот]. —уществует ещЄ одна распространЄнна€ вариаци€:"—огласно историческим данным, на јристовом погосте в 1392 г. по благословению св€тител€ ѕетра ћосковского был основан ѕречистенский ”спенский женский монастырь, давший этому месту название ѕречистое. ќн просуществовал более двухсот лет. ¬ 1606 году при нашествии пол€ков обитель была разграблена и сожжена. ѕо сохранившемус€ преданию последн€€ игумени€ этого монастыр€ ≈вдоки€ (јвдоть€) и казначе€ ”ль€на вз€в с собой иконы бежали от пол€ков в глухой дремучий лес на реке ¬оре, где впоследствии возникла Ќиколо-Ѕерлюковска€ пустынь" [см.напр.или вот]. »м€ краеведа, перу которого принадлежит эти "ставшие истиной" предположени€ мне известно, но озвучивать его € не считаю нужным, тем более, что он читает мой журнал.

ƒействительно, истори€ этих мест восходит ко временам »вана алиты. “ак селојристовское в этих кра€х впервые упоминаетс€ в духовной грамоте »вана алиты 1339/1340 года составлени€. ѕо документу, второй супруге »вана алиты, великой кн€гине московской ”ль€не доставалась —урожска€ волость на севере ћосквы, а также волости:«–адонежское, Ѕели, ¬ор€, „ерноголовль, на ¬ори слободка —офроновска€, ¬охна, ƒеиково раменье, ƒанилищова слободка, ћашев, —елна, √услиц€, –аменье, что было за кн€гинею. ј села: село ћихайловское, село Ћуциньское, село у озера, село –адонежское, село ƒеигуниньское, село “ыловское, –огожь, село ѕротасьевское, село јристовьское, село Ћопастеньское, село ћихайловское на яузе, 2 селе оломенский» [ƒуховные и договорные грамоты великих и удельных кн€зей XIV-XVI вв. ћ.-Ћ. 1950, с.8-9]. »звестно, что свой удел кн€гин€ сохранила до своей смерти, а в в середине шестидес€тых годов XIV века он был разделЄн между внуками »вана алиты — ƒмитрием »вановичем ƒонским и кн€зем серпуховским ¬ладимиром јндреевичем ’рабрым. ћестности к северо-востоку от ћосквы отошли во владениеудельного кн€з€ —ерпуховского и Ѕоровского - ¬ладимира јндреевича ’раброго (1353-1410),занимавему положение второго лица московского кн€жеского дома. ќколо 1401-1402 кн€зь ¬ладимир ’рабрый составл€ет свою духовную грамоту, согласно которой он отказывает своему третьему сыну јндрею (ок. 1380-1426) р€д населенных пунктов этой округи:«ј благословил есмь сына, кн€з€ јндре€, дал есмь ему –аданеж с тамгою и с мыты, Ѕели, „ерноголовль с численными людми на иржаче, и с селы, и з бортью, и со всеми пошлинами, яковл€ слободка, ишкина слободка, “ухачев. ј из ћосковских сел сыну, кн€зю јндрею: ћихайловское село с мелницею, алиткиново село, на ”чи ѕопковское, да »льи св€тыи, да ƒмитриевское сельцо ¬оронина, на Ћюбосивли „етрековское, ћосейково на усть Ћюбосивле, да —окова деревн€». [ƒуховные и договорные, с. 46-47]. «десь мы встречаем и –аданеж (–адонежское), волости Ѕели и „ерноголовль, однако, упоминание села јристовского почти на 300 лет пропадает из источников (до 1623/24 года), что не даЄт нам права предполагать, что всЄ это врем€ оно существовало как населЄнный пункт (село с церковью).

∆ела€ каким-то образом объ€снить название села ѕречистое, упом€нутый краевед основал в наших кра€х "ѕречистенский ”спенский женский монастырь", хот€ единственный источник говорит нам об "”спенском ѕредтеченском девичьем монастыре"...

Ќо давайте по пор€дку. ќ древнейшей истории женского монастыр€ в этих кра€х, как и дате его основани€ ничего не известно. ¬ исторических источниках (кроме единственного, который мы проанализируем ниже) отсутствуют какие-либо указани€ на существовании здесь монастыр€, а единственна€ церковь упоминаетс€ лишь в первой четверти XVII века. раеведческое предание св€зывает его основание с годом кончины —ерги€ –адонежского(1392), однако, ни в списках «∆ити€», ни в архивах “роице-—ергиевой Ћавры не удалось разыскать никаких источников, которые могли бы подтвердить это мнение.

≈динственным источником, повествующим о существовании некого монастыр€ (будто бы на јристовом погосте) в те далЄкие времена €вл€етс€ «»сторическое описание Ќиколаевской Ѕерлюковской пустыни», составленной в 1875 году на основании устного предани€. ¬первые этот текст, озаглавленный "»сторический очерк Ќиколаевской Ѕерлюковской пустыни", впоследствии неоднократно переиздававшийс€ с различными вариаци€ми названи€ [напр. ƒенисов Ћ. »сторическое описание Ќиколаевской Ѕерлюковской пустыни, 1898; переиздание 2006 года можно скачать на сайте Ќиколо-Ѕерлюковского монастыр€], был опубликован в „тени€х »мператорского ќбщества истории и древностей –оссийских [„ќ»ƒ–, 1875, н.1. январь-март] в 1875 году. јнонимное описание , по словам издател€, игумена Ќиколо-Ѕерлюковского монастыр€ Ќила (насто€тельствовал в 1870 – 1880 годах), было составлено"при архимандрите ¬енедикте" [„ќ»ƒ–, 1875, н.1. —м. предисловие], то есть в период 1829 – 1855 годов [—м. список насто€телей монастыр€].

ѕовеству€ об основании Ѕерлюковской пустыни, безым€нный автор писал, что «ѕо устному преданию /…/ один из безприютных скитальцев, инок опустошенной врагами обители, иеросхимонах ¬алаам, около 1606 года пришел в дремучие леса, облагавшие берега реки ¬ори и здесь поселилс€. то был этот старец достоверно не известно. ѕолагают, что он был насто€телем —тромынского “роицкого монастыр€, находившегос€ там, где ныне село —тромынь. —тарец этот сперва будто бы удалилс€ в ”спенский ѕредтеченский девичий монастырь; но когда и эту обитель разорили пол€ки, он ушел в леса, покрывавшие берега ¬ори» [»сторический очерк Ѕерлюковской пустыни., с. 7].

ќтрывок из Ћ. ƒенисова, 1898 г.

“от же отрывок из „ќ»ƒ– 1875 г.

ак известно, местные предани€ очень редко содержат какие-либо точные даты. “ем более, что если бы такое предание и, каким-то чудом, сохранилось, оно повествовало бы о 7114 годе разорени€ —тромынского монастыр€, а не 1606-м. »сход€ из этого, приходитс€ признать, что дата, указанна€ в в основном тексте выведена автором очерка гипотетически.

— другой стороны, нельз€ не отметить, что в истории ”спенского —тромынского монастыр€(монастырь ”спени€ ѕречистой Ѕогородицы на —тромынской дороге; осн. до 1381 г.), насто€телем которого будто бы был ¬арлаам, период после пожара 1603 года до передачи монастыр€ в ведение “роице-—ергиевого монастыр€ (1616) был действительно т€жЄл. —тромынский монастырь в это врем€ действительно пришел в запустение, как и указано в первом документальном упоминании этого монастыр€ - составленной в 1616 году при архимандрите “роице-—ергиевого монастыр€ ƒионисии и при келаре јвраамии ѕалицыне. ¬ этой описи среди братии —тромынского монастыр€ упом€нуты лишь два еЄ обитател€:«игумен √ерасим да черной св€щенник јврамей». Ќесмотр€ на то, что созвучие имен легендарного ¬арлаама и јврами€ из описи и придаЄт устному приданию некоторую правдоподобность, этих данных недостаточно дл€ того, чтобы утверждать, что к тем же временам относитс€ существование и упоминаемого ниже ”спенского ѕредтеченского монастыр€, будто бы существовавшего именно в селе ѕречистом, на месте јристова погоста.

ѕродолжим анализ текста: «ѕредание добавл€ет, что из ”спенского ѕредтеченского монастыр€ с ним [¬арлаамом] пришли две старицы, ≈вдоки€ и »улани€, из коих одна была игумень€, а друга€ казначе€, и кажда€ из них имела приверженных ей сестер, сопутствовавших им. ќни поселились не вместе: перва€ там, где ныне деревн€ јвдотьина, а друга€ на ближайшей горе, называемой и по сие врем€ ”ль€ниной»[»сторический очерк, с. 7]. ƒействительно, село јвдотьино на ¬оре у Ќиколо-Ѕерлюковского монастыр€ в Ќогинском районе ћосковской области, в составе ямкинского сельского поселени€ существует и сейчас, однако красивое сказание о происхождении его названи€ никак не уточн€ет исторического содержани€ предани€.

райне примечательна сноска, в которой игумен Ќил пишет: «ѕредтеченский ”спенский девичий монастырь в Ѕогородском уезде, в 7 верстах от Ѕерлюковской пустыни. ќ времени основани€ его ничего не известно. ¬ 1606 г. обитель разорена пол€ками. Ќыне там находитс€ ѕредтеченский погост» [“ам же]. »ными словами, автор примечани€, строитель Ќиколо-Ѕерлюковского монастыр€, игумен Ќил отождествил загадочный "ѕредтеченский ”спенский девичий монастырь" из местного сказани€, уже не существовавший в его времена с так называемым "ѕредтеченским погостом", который нашим краеведом, в его очередь, был по совершенно непон€тным соображени€м отождествлЄн с так называемым "ѕречистенским погостом", искусственно созданным из "села ѕречистое" и "јристова погоста". ѕроблема заключаетс€ в том, что ѕречистенского погоста никогда не существовало, а названи€ јристова погоста или села ѕречистое - известные нам из исторических источников, ни разу не упоминаютс€ в местном предании, вошедшем в историческое описание Ќиколо-Ѕерлюковского монастыр€.

»з сказанного следует, что никакого "ѕречистенского монастыр€" (так "удачно" переименованного краеведом из "ѕредтеченского") в окрестност€х современного города Ћосино-ѕетровский никогда не существовало. ѕечально, что заведома€ дезинформаци€ в насто€щее врем€ присутствует даже на официальных сайтах и проникла в публикуемые справочники по истории города Ћосино-ѕетровского.

Ќеизвестно, существовал ли когда-либо на территории Ѕогородского уезда и пресловутый"ѕредтеченский ”спенский девичий монастырь". ƒанные вышеприведЄнного сказани€ €вл€ютс€ единственным упоминанием такого монастыр€ в наших кра€х, а этого недостаточно дл€ констатации его действительного существовани€ здесь в период —мутного времени. “акже не очень €сно, какой именно погост имеет в виду игумен Ќил под "ѕредтеченским погостом" (»оанно-ѕредтеченским). ѕо крайней мере, в документах √енерального межевани€ никаких указаний на существование погоста с таким наименованием в наших кра€х нет.

¬первые собственно јристов погост, упоминаетс€ в писцовых книгах 1623-1624 годов: «погост јристов на речке ¬здериноге, а в нем церковь ”спени€ ѕречистые Ѕогородицы древ€на шатром вверх, да два предела: ∆ивоначальной “роицы, да Ќиколы „удотворца, да друга€ церковь во им€ ¬оскресени€ ’ристова древ€на клецки, стоит пуст без пени€, а в церквах образы и свечи и книги и на колокольне колокола и все церковное строение тутошних прихожан; на церковной земле во дворе вдовой поп ѕетр, да в том же дворе поп јлексей, во дворе дь€чЄк »вашко ƒмитриев, во дворе просвирница ќксиньица, да две кельи, а в них живут нищие, питаютс€ от церкви Ѕожии» [’олмогоровы ¬. и √. ¬ып. VI, ¬охонска€ дес€тина., с. 8.]. “о же состо€ние обители показано по окладным церковным книгам в 1628 и 1646 годах.

—ело ѕречистое на карте ‘.‘. Ўуберта 1840-х гг.

|

—мердино |

ƒневник |

ƒавно забытое —мердино

|