-Музыка

- Koop - Islands Blues

- Слушали: 15307 Комментарии: 0

- Игорь Корнелюк - " Тема Воланда "

- Слушали: 128 Комментарии: 0

- Губами губ твоих коснусь... - Братья Заречные

- Слушали: 34655 Комментарии: 0

- Вика Цыганова Калина красная

- Слушали: 2538 Комментарии: 2

- ЛЮБЭ-

- Слушали: 1129 Комментарии: 0

-Рубрики

- БИОГРАФИИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ (31)

- Театр (21)

- АФОРИЗМЫ (13)

- Страны и народы (13)

- ДИВНАЯ РОССИЯ(цитатник) (4)

- Русская мифология (2)

- Нечистая сила,духи. (2)

- ВЛАСТЬ (0)

- Водяной (17)

- ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ (61)

- Дом и украшения участка (11)

- Огород (46)

- Цветы и цветники (3)

- Все для дневника (52)

- Отдых от компа (11)

- Открытки (3)

- Флешки (9)

- все о Бабе Яге (29)

- все о Горыныче (4)

- все о Домовом (36)

- все о Лешем (19)

- все о славянах (210)

- славянская мифология (63)

- славянские праздники (45)

- Вышивка крестиком (72)

- Города России (440)

- На букву *К* (97)

- На букву * Г * (37)

- На букву *З* (33)

- На букву *И* (21)

- На букву *Е* (14)

- На букву *Ж* (12)

- На букву *А* (52)

- На букву *Б* (82)

- На букву *В* (57)

- На букву *Д* (35)

- Дед мороз из разных стран (3)

- ЖИВОТНЫЙ МИР (6)

- ВОЗДУХ (4)

- ЗЕМЛЯ (2)

- ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ (5)

- заговоры (18)

- ЗДОРОВЫЙ ДУХ (161)

- Здоровье (156)

- ИКОНЫ (27)

- Иконы Богородицы (26)

- Иконы святых женские (1)

- интересно (114)

- поделочные и драгоценные камни (35)

- интересные люди (199)

- Графы (4)

- Дворяне (30)

- Князья (29)

- Купцы (49)

- Романовы (2)

- художники (85)

- интересные подделки (35)

- из газет (11)

- из дерева (10)

- из пластиковых бутылок (10)

- Интересные сайты (59)

- ИССКУСТВО (618)

- Зарубежная живопись (3)

- Итальянская живопись (13)

- Картины и изделия из бересты (8)

- Нидерландская живопись (58)

- Русская живопись (440)

- Русская поэзия и литература (8)

- Французская живопись (88)

- История вещей (118)

- КОЛЛЕКЦИИ (10)

- наперстки (9)

- спичечные этикетки (1)

- Краеведение (237)

- Башкирия (1)

- Богородск и окрестности (3)

- Владимирская область (34)

- Воронежская область (3)

- домодедовский район (18)

- Костромская область (33)

- Красногорье (6)

- Москва (13)

- Московская область (68)

- пермский край (13)

- свердловская область (18)

- Талдомский район (1)

- тюменская область (6)

- урал (11)

- челябинская область (9)

- кулинария (1951)

- вторые блюда из мяса (169)

- Колбасы,рулеты,копчености и ..... (31)

- Формы для кексов (10)

- Мультиварка (5)

- Котлетки и ..... (3)

- вторые блюда из овощей (183)

- вторые блюда из птицы (161)

- вторые блюда из рыбы (96)

- выпечка (167)

- Заготовки (115)

- закуски (201)

- Мороженое (30)

- напитки (112)

- национальная кухня (156)

- Немного о продуктах и кухне (33)

- первые блюда (55)

- салаты (202)

- Сборная солянка (16)

- Сервировка (7)

- соусы (49)

- торты и сладости (154)

- Шаурма (13)

- культурные объекты (110)

- города (49)

- музеи (11)

- памятники (26)

- усадьбы (24)

- МИСТИКА (15)

- байки,истории из жизни (14)

- невероятное (1)

- мифы или реальность (2)

- Мои путешествия (4)

- МОНАСТЫРИ БЕЛАРУСИИ (20)

- МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ РОССИИ (803)

- Алтайский край (15)

- Амурская область (4)

- Архангельская область (111)

- Астраханская область (18)

- Белгородская область (99)

- Брянская область (72)

- Владимирская область (68)

- Вологодская область (25)

- Воронежская область (6)

- Ивановская область (14)

- Калужская область (12)

- Карелия (11)

- Кировская область (6)

- Коми (4)

- Костромская область (11)

- Краснодарский край (7)

- Красноярский край (5)

- Курганская область (3)

- Курская область (7)

- Ленинградская область (11)

- Липецкая область (11)

- Мордовия (13)

- Московская область (38)

- Мурманская область (1)

- Нижегородская область (24)

- Новгородская область (18)

- Новосибирская область (6)

- Омская область (4)

- Орловская область (8)

- Пензенская область (9)

- Пермский край (7)

- Приморский край (3)

- Псковская область (13)

- Ростовская область (4)

- Рязанская область (11)

- Самарская область (3)

- Саратовская область (8)

- Свердловская область (15)

- Смоленская область (7)

- Ставропольский край (3)

- Тамбовская область (7)

- Татарстан (12)

- Тверская область (23)

- Тульская область (9)

- Тюменская область (4)

- Чувашия (6)

- Ярославская область (27)

- МОНАСТЫРИ УКРАИНЫ (0)

- МОСКВА (55)

- монастыри Москвы (26)

- ЯКИМАНКА (9)

- Москва,которую мы потеряли (6)

- Пешком по Москве(видео) (3)

- Старая новая Москва (10)

- МОСКВА И ОКРЕСТНОСТИ(видео) (11)

- МУЗЫКА (81)

- зарубежная (14)

- русская (58)

- Флешмоб (7)

- Обычаи и обряды (56)

- ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (133)

- ПОЛЕЗНЫЙ СОФТ (4)

- посуда (16)

- Фарфор (16)

- ПРАЗДНИКИ (16)

- католические (2)

- православные (1)

- славянские (4)

- языческие (9)

- ПРИРОДА (33)

- горы, озера,реки,водопады (20)

- пейзаж (13)

- путешествия по миру (86)

- азия (9)

- америка (4)

- европа (19)

- россия (3)

- самые-самые (51)

- религии мира (20)

- Русский календарь (305)

- СВОИМИ РУКАМИ (214)

- Хитрости для дома (25)

- ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ (209)

- жесты и приметы (43)

- мифы и легенды (26)

- ЮМОР (15)

- язычество и древность (91)

- волхвы (1)

- русский язык (69)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 09.11.2012

Записей: 7256

Комментариев: 2149

Написано: 9541

Записей: 7256

Комментариев: 2149

Написано: 9541

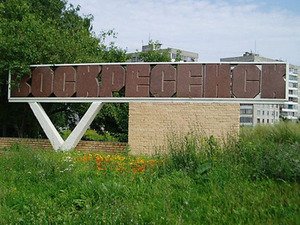

ВОСКРЕСЕНСК |

Воскресе́нск — город в Московской области, административный центр Воскресенского района.

Воскресенск расположен на реке Москве, в 80 км к юго-востоку от Москвы. Город имеет сложную планировочную структуру, состоящую из шести обособленных жилых образований, разделённых промышленно-складскими зонами, транспортными трубопроводами и притоками Москвы-реки. Общая протяжённость города с северо-запада на юго-восток вдоль Москвы-реки и железнодорожной магистрали Москва — Рязань составляет 16 км.

Герб

«В лазоревом поле золотой феникс, выходящий в оконечности из такого же пламени».

Феникс - один из древнейших символов в истории человечества; возрождаясь вновь, он становится краше и сильнее. В христианстве Феникс стал символом Воскресения Христова и, таким образом, аллегорически указывает на название городского поселения.

Феникс также является символом очищающего и преобразующего огня (таким его описывали средневековые трактаты по алхимии) и в этом качестве он образно указывает на Воскресенский химический комбинат, ставший в свое время градообразующим предприятием.

Феникс, взмывающий ввысь - символ начала и обновления всего сущего, движения вперёд в развитии и преодоления любых сложностей на пути.

Золото - символ силы, богатства, а также стабильности, прочности, великодушия и интеллекта. Золотой цвет подчеркивает центральное административное положение города Воскресенска в Воскресенском муниципальном районе.

Лазурь - символ чести, истины, благородства, духовности и возвышенных устремлений. Кроме того, лазурь символизирует реку Москву, на обоих берегах которой располагается городское поселение.

Сочетание золота (желтого) и лазури (синего) также символически напоминает о главном общественном достоянии городского поселения, спортивной гордости Воскресенска - хоккейной команде "Химик", клубными цветами которой исторически являются желтый и синий.

В XIII веке Москва и окружающие её территории, находившиеся до того во владении ростово-суздальских князей и великого Владимирского княжества, выделяются в самостоятельный удел, который усилиями его князей, прежде всего Ивана I Калиты (внука Александра Невского, сына Даниила Московского), был превращён в Великое княжество. После присоединения к Москве сначала ближних русских земель, а затем Казани, Астрахани, Сибири и Малороссии территория государства многократно возросла. Однако долгое время Московский край не имел чётких административно-территориальных границ и системы управления, хотя выделялись уже станы, волости, уезды.

В XVII веке вся Россия была поделена на уезды. На московских землях, отличавшихся относительно высокой плотностью населения, в то время существовали 12 уездов: Московский, Дмитровский, Клинский, Волоколамский, Можайский, Рузский, Звенигородский, Верейский, Серпуховский, Каширский, Зарайский и Коломенский.

Многовековые родственные узы соединяют нынешние воскресенские земли с Коломной, первые упоминания о которой сохранили летописи 1177 года. История воскресенского края вплоть до начала ХХ века неразрывно связана с нею – пограничной рязанской крепостью, форпостом Московского княжества, церковной столицей Подмосковья.

Подколоменские селения испытали всё с лихвой: вражеские нашествия, междоусобицы, становление русской государственности и православия. Здесь собирали рати против иноземцев Великие Московские князья и государи всея Руси Дмитрий Донской, Иван III и Иван IV Грозный. Во многих воскресенских топонимах живёт память об этих исторических событиях: Семиславка, Пять Крестов, Ратчино, Ратмирово, Городище, Беркино, Аргуново, Марчуги, Сабурово…

Важной вехой в истории государства стал Указ Петра I, подписанный 18 декабря 1708 года, в соответствии с которым все земли Российской державы были поделены на восемь губерний: Московскую, Ингерманландскую (с 1710 года Санкт-Петербургскую), Архангельскую, Киевскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую.

Роспись городов Московской губернии Петром I была утверждена 3 февраля 1709 года. Эта дата считается днём образования Московской губернии.

К Московской губернии отошли центральные земли с 39 городами – около 50 уездов. Наряду с собственно подмосковными землями губерния включала территории современных Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, почти всей Ярославской, частично Калужской и Костромской областей.

Управлять такой огромной территорией было весьма сложно, поэтому по следующей реформе 1719 года появилась промежуточная территориальная единица – провинция. В Московской губернии их образовалось 9. Ближние подмосковные земли вошли в Московскую провинцию. В отличие от других, где управляли воеводы, Московская находилась под непосредственным управлением губернатора.

5 октября 1781 года Екатерина II утвердила новые границы Московской губернии, территория которой была несколько меньше, чем современная Московская область. В неё входили 15 уездов (потом их стало 17), разделённые впоследствии на 193 волости.

Нынешние воскресенские земли были размежёваны по двум уездам: Коломенскому и Бронницкому (получившему тогда самостоятельность от Коломны). Соседний Егорьевский уезд вошёл в состав Рязанской губернии.

Просуществовала Московская губерния до 1 октября 1929 года, когда согласно постановлению Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 14 января 1929 года вместо неё была образована Московская область. До 1931 года в состав области входил и город Москва.

Формирование области происходило одновременно с упразднением уездно-волостного деления и созданием новых административно-территориальных единиц – районов. Всего было создано 144 района, объединённых в 10 округов: Московский, Коломенский, Орехово-Зуевский, Серпуховский, Тульский, Тверской, Рязанский, Бежецкий, Калужский и Кимрский.

Благодаря реформе 1929 года воскресенские земли и получили впервые свою административно-территориальную самостоятельность.

Районирование области происходило с учётом экономического значения и промышленно-аграрного потенциала территорий. По этому принципу были созданы Ашитковский (с 1930 года – Виноградовский) и Воскресенский районы, слияние которых в единый Воскресенский район произошло 1 января 1958 года.

В Воскресенский район вошли Колыберевская волость, части Мячковской и Непецинской волостей Коломенского уезда, а также Спасская волость, части Чаплыженской и Усмерской волостей Бронницкого уезда.

Ашитковский (Виноградовский) район составили Ашитковская, Михалёвская волости и часть Усмерской волости Бронницкого уезда.

Такое образование самостоятельных районов было вполне закономерно. В хозяйственном плане эти места уже мало зависели от своих уездных «столиц» – Коломны и Бронниц, имея центрами тяготения ближайшие транспортные узлы – железнодорожные станции Воскресенск и Ашитково (незадолго до того переименованную в Виноградово – в память о бывшем начальнике станции, жертве революционных событий 1905 года Сергее Ивановиче Виноградове).

Близ станции Воскресенск, деревень Кривякино и Неверово к этому времени начиналось строительство крупного химического комбината, рядом с деревнями Колыберево, Суворово и Псарёво (Павлово) работали цементный завод и шиферное производство, в Федотове, Лопатине, Садках (Хорлово) и Барановском было развито текстильное производство.

Станция Ашитково (Виноградово) тоже являлась важным транспортным узлом для ткацких и других промышленных предприятий и артелей Ашиткова, Губина, Ванилова, Золотова, да и угодья москворецкой поймы благоприятствовали развитию сельскохозяйственного производства.

Во вновь образуемых районах Московской области в августе 1929 года прошли съезды, на которых провозглашались границы и создавались местные органы власти. В Воскресенске такой съезд, скорее всего, состоялся 18 августа.

Границы Воскресенского района (с учётом присоединения Виноградовского района) до сих пор остались почти неизменными. Пожалуй, единственным крупным «приобретением» стал переданный в 1962 году из Егорьевского района посёлок Фосфоритный. Правда, в начале 60-х годов прошлого столетия, во время эксперимента по разделению органов власти на сельские и промышленные, сельские населённые пункты недолго подчинялись Люберцам.

Жизненный уклад Воскресенского района заметно отличается от соседних Коломны и Егорьевска, где годами устанавливались традиции крестьянские, рабочие, купеческие, мещанские, духовные, а приезжие люди сравнительно легко подвергались процессу ассимиляции.

А вот на образ жизни воскресенцев огромное влияние оказали годы индустриализации 1920-1930-х годов, когда в Воскресенск на строительство химического комбината приехало много рабочих и специалистов из Поволжья, Нечерноземья и других регионов и республик СССР. Тогда собственно и сложился город.

Кроме того, немало девчат со всей страны пополнили ряды работниц текстильных предприятий Хорлова, Барановского, Ванилова (посёлок имени Цюрупы), Золотова.

Новая волна миграции пришлась на 1960-1980-е годы в бытность Всесоюзных ударных комсомольских строек новых производств Воскресенского химкомбината и Подмосковного горно-химического завода, а также развития предприятий Фаустовской промплощадки.

Численность Воскресенска выросла в десятки раз. Люди сюда приехали самые разные: романтики первых пятилеток и молодые выпускники рабфаков; просто подавшиеся за заработками и те, кто не смог по какой-то причине реализовать себя в родной стороне; бежавшие от раскулачивания или от житейской безысходности.

Они принесли с собой свои представления о социальной справедливости и пролетарское неприятие «торгашества», они не были обременены личным подсобным хозяйством и имели вакуум свободного времени после тяжёлой рабочей смены, они писали жизнь наново, отринув своё, неизвестное окружающим, прошлое. И землячество здесь поначалу определялось не как воскресенское, а как тамбовское, брянское, татарское, украинское…

Такой сплав «пассионарных» личностей, представителей различных регионов, национальных культур и вероисповеданий, наконец характеров, не мог не отразиться на коренных жителях нашего края, на всём укладе жизни воскресенцев.

За три четверти века в этом «котле» варились новые традиции, рождалась своя, далёкая от патриархальности культура.

Обретя вторую малую родину, пустив здесь корни, переселенцы, их дети, внуки пусть не сразу, но постепенно начали приобщаться к истории края уже как своего родного, становясь полноправными преемниками всего наследия богатого, уходящего далеко в глубь веков прошлого поселений района. А у каждого села, каждой деревни, каждого посёлка оно своё, интересное и неповторимое.

Названия здешних селений встречаются в духовном завещании великого Московского князя Ивана I Калиты уже в 1339 году. Многовековые корни прослеживаются у Городища, Вертячева, Субботина, Чаплыгина, Ачкасова, Губина, Карпова, Степанщина, Маришкина, Левычина, Богатищева, Леонова, Силина, Медведева, Расловлева, Кривякина, Колыберева, Ильина, Юрасова и других селений.

Село Воскресенское, давшее в 1862 году имя станции Московско-Рязанской железной дороги, а затем и городу, упоминается на страницах исторических документов уже с 1577 года.

Но многие архивные документы по истории нашего края ещё только ждут своих пытливых исследователей.

Из сохранившихся на территории района историко-архитектурных памятников самыми почтенными по возрасту являются Зосимо-Савватиевская и Троицкая церкви Краснохолмской Ново-Соловецкой Марчуговской пустыни в селе Фаустове (1670-1698 гг.), Троицкая церковь в селе Конобееве (1702 г.), Иоанно-Златоустовская церковь в Новлянском (1761 г.), Владимирская церковь в селе Осташове (1763 г.), Крестовоздвиженская церковь в селе Марчуги (1768 г.), Казанская церковь в селе Петровском (1774 г.), Покровская церковь в бывшем селе Губине (1778 г.), Троицкая (Успенская) церковь в селе Константинове (1797 г.), усадьбы Красное сельцо (1770-1780 гг.) и Спасское (вторая половина XVIII века).

Яркий след на земле воскресенской оставили многие выдающиеся люди Государства Российского.

В селе Марчуги, в вотчине своих родителей, по преданию, провёл детские годы русский национальный герой князь Дмитрий Михайлович Пожарский (1578-1642), возглавивший с нижегородцем Кузьмой Миничем Мининым земское ополчение, освободившее в 1612 году Москву от польских интервентов.

«Под спудом» Троицкой (Успенской) церкви села Константинова похоронен видный общественный и государственный деятель XVIII века Иван Иванович Мелиссино (1718-1795) – второй по времени (с 1757 по 1763 год) директор, а потом куратор основанного в 1755 году Московского университета. С 1763 по 1768 год он исполнял должность обер-прокурора Священного Синода, то есть фактически светского главы Русской Православной Церкви.

С усадьбой Красное сельцо (сельцо Кривякино), расположенной ныне в самом центре города, связано имя известного русского писателя-романиста, автора «Ледяного дома», «Последнего Новика» и «Басурмана» Ивана Ивановича Лажечникова (1790-1869). Здесь прошли его детство и юность. Первая литературная публикация писателя «Мои мысли» состоялась в журнале «Вестник Европы» в декабре 1807 года, с обозначением места написания: «с. Кривякино». Отсюда в 1812 году он ушёл на Отечественную войну с французской армией Наполеона Бонапарта, показав себя храбрым воином. Сюда, к брату Николаю, не раз и надолго приезжал он и в конце жизни.

Немало героических страниц вписали воскресенцы в историю страны, её индустриализацию, развитие промышленного, научного, творческого, оборонного потенциала.

29 тысяч воскресенцев встали на защиту родной страны в Великую Отечественную войну. Около 10 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений. Воскресенск в 1941-1942 годах был прифронтовым городом и подвергался бомбардировкам. Вдоль левого берега Москвы-реки возводились оборонительные сооружения. Предприятия района производили военную продукцию.

В монументах и мемориальных знаках земляки увековечили память о воскресенцах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; об умерших от ран в госпиталях, располагавшихся в военные годы в Воскресенске; о погибших в локальных войнах и военных конфликтах; о невинных жертвах политических репрессий; о ликвидаторах аварий на Чернобыльской атомной электростанции и других ядерных объектах.

Воскресенск был и остаётся городом-тружеником, известным своим мощным промышленно-аграрным потенциалом.

Его земли находятся на стыке Мещёрской низменности (москворецкое левобережье) и Москворецко-Окской равнины (правобережье Москвы-реки).

Недра богаты запасами карбонатных пород для производства цемента и известняковой муки, фосфатных руд для производства удобрений и минеральных подкормок сельхозживотных, песков для строительных целей и изготовления стекла, глин для производства кирпича.

Основные отрасли промышленности: химическая, строительных материалов, машиностроение, текстильная, лёгкая, перерабатывающая. На научных полигонах в Воскресенском районе испытывались как маршевые, так и двигатели ориентации многих военных и мирных космических аппаратов.

Основу сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности составляют молочное животноводство, мясное птицеводство, растениеводство.

Живописные леса, озёра, река Москва и её притоки Нерская, Отра, Медведка, Семиславка привлекают жителей и гостей района для отдыха.

На территории Воскресенского района располагаются особо охраняемые заповедники: Москворецкий пойменный заказник, памятники природы «Сосновые леса на песчаных дюнах», «Хлопковская колония серых цапель», «Москворецкие дубравы», здесь можно встретить такие редкие виды растений, как ирис сибирский и кувшинка белая.

Ландшафтные рекреационные территории выражены также парками и скверами, детскими оздоровительными лагерями, базами отдыха и санаториями-профилакториями.

Воскресенск – ещё очень молодой город. Но у него есть своё лицо, свой характер, свои традиции, прочным стержнем связывающие устремления в будущее с «преданиями старины глубокой».

| Рубрики: | Города России/На букву *В* |

Процитировано 1 раз

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |