-÷итатник

2ћ¬. «енитна€ артиллери€ ѕ¬ќ расной јрмии началу ¬еликой ќтечественной войны – ј не расп...

—оветские танки начала войны (01).“анкетки и малые танки довоенной постройки - (0)—оветские танки начала войны (01).“анкетки и малые танки довоенной постройки ¬ предвоенные год...

1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота - (0)1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота Ѕ–ќЌ≈Ќќ—Ќџ≈ –≈…—≈–џ ЅјЋ“»…— ќ√ќ ‘Ћќ“ј ...

–азведывательно-диверсионные подразделени€ ¬еликобритании: форма и снар€жение - (0)–азведывательно-диверсионные подразделени€ ¬еликобритании: форма и снар€жение ”Ќ»‘ќ–ћј ƒо...

2ћ¬. ¬¬— ———–: истребители Ћенд-лиза Ц Ђамериканцыї - (0)2ћ¬. ¬¬— ———–: истребители Ћенд-лиза Ц Ђамериканцыї »—“–≈Ѕ»“≈Ћ» Ћ≈Ќƒ-Ћ»«ј: јћ≈–» јЌ— »≈ ѕќ—...

-ћетки

-–убрики

- ћарки (873)

- ∆ивопись (741)

- √орода –оссии (489)

- ¬ойна (437)

- јвиаци€ (430)

- ќружие (417)

- ¬оенна€ истори€ (389)

- »стори€ (364)

- ∆«Ћ (327)

- »стори€ ———– и –оссии (319)

- Ёротика (262)

- ¬оенна€ техника (249)

- артинки и рисунки (241)

- юмор (240)

- јстрономи€ (231)

- јвтомобили и пр. (223)

- » (218)

- ‘урри (182)

- осмонавтика (154)

- ино, актеры (143)

- ќрдена, медали, нагрудные знаки (134)

- »стори€ вещей (125)

- орабли (125)

- Ќумизматика (122)

- ∆ивотные (122)

- ѕам€тники и скульптура (121)

- Ѕронетехника (118)

- јрхитектура - дома, мосты и пр. (118)

- —делано в ———– (104)

- —тарые фото (101)

- √еральдика (98)

- расивые девушки (96)

- моЄ фото (96)

- √орода и страны (91)

- ћифологи€ (89)

- “ехника и технологии (88)

- ‘лот (87)

- ƒеньги (86)

- ѕоезда, трамваи, ж/д станции и пр. (85)

- ћультфильмы и мультперсонажи (82)

- ”ниформа (80)

- јвиакатастрофы (79)

- ѕтицы и звери (79)

- ёвелирка (77)

- Ѕытова€ и радиотехника (75)

- ћинералы и геологи€ (71)

- природа (71)

- √еографи€ и путешестви€ (69)

- —порт (66)

- –елиги€ (63)

- поэзи€ (60)

- »скусство (57)

- јрхеологи€ (52)

- Ћагерь "„айка" (47)

- заметки (47)

- «агадки и тайны (46)

- ѕисатели, поэты и их произведени€ (45)

- ≈да и напитки (41)

- ƒемотиваторы (39)

- ќткрытки (37)

- ќдежда, национальные костюмы (36)

- –исунки боевой техники (34)

- ѕраздники и юбилеи (32)

- “ехногенные катастрофы (31)

- видео (31)

- √ерои ———– и –оссии (29)

- —траны - бывшие республики ———– (27)

- ’рамы, церкви, монастыри и пр. (26)

- ѕалеонтологи€ (25)

- “ерроризм (24)

- ћорские катастрофы (23)

- лады и сокровища (23)

- ћузыка и песни (20)

- –укописи (20)

- «меиногорск (18)

- јтом - мирный и военный. (17)

- ‘анфики (17)

- ќриджинал "ѕерекресток ƒес€ти ћиров" (16)

- јнтиквариат (16)

- ѕолитика (15)

- алендарь, √ороскоп (15)

- ниги (15)

- «амки и крепости (15)

- Ќаука (14)

- јфоризмы (14)

- ѕриродные катастрофы (13)

- –еки, мор€, озера и пр. (13)

- ћоЄ село (13)

- ћузеи (12)

- ƒоспехи, мечи, рыцари и пр. (12)

- Ёмблемы, этикетки, логотипы (11)

- Ѕезопасность и самооборона (11)

- јрми€ (10)

- –азное (9)

- —нар€жение (8)

- риминал (7)

- ‘анфик '¬зломщик Ѕильбо Ѕэггинс" (6)

- ћедицина и здоровье (6)

- ѕлемена, народы, этнос (6)

- ѕолезные советы (4)

- јрхивы, документы (4)

- риптозоологи€ (3)

- –обототехника (2)

- мои рисунки (2)

- —емь€ (1)

- ”фологи€ (0)

-¬идео

- Tu es Petrus - Niech mowia ze to nie jes

- —мотрели: 28 (3)

- лип группы Within Temptation "Stand Ve

- —мотрели: 61 (10)

-‘отоальбом

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписей: 11266

омментариев: 4895

Ќаписано: 19612

«аписи с меткой речной флот

(и еще 555 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

авиакатастрофа авиаци€ авто автомобили автомобиль актеры амударь€ арми€ великобритании археологи€ архитектура астрономи€ балтийский флот броненосные крейсера бронетехника бытова€ техника велика€ отечественна€ война военна€ истори€ военна€ техника втора€ мирова€ война геральдика города россии гражданска€ война диверсанты живопись жизнь замечательных людей зенитна€ артиллери€ истори€ истори€ ———– истори€ британии истори€ вещей истори€ россии истребитель карикатуры кино корабли космонавтика красна€ арми€ крейсера лендлиз марки минералы мифологи€ мои произведени€ москва награды награды австро-венгрии нквд нумизматика оружие перва€ мирова€ война радиола радиотехника разведка револьверы религи€ речной флот рисунки сделано в ссср ссср танкетки танки узбекистан униформа флот италии фурри-арт холодное оружие эротика эротические рисунки ювелирные украшени€

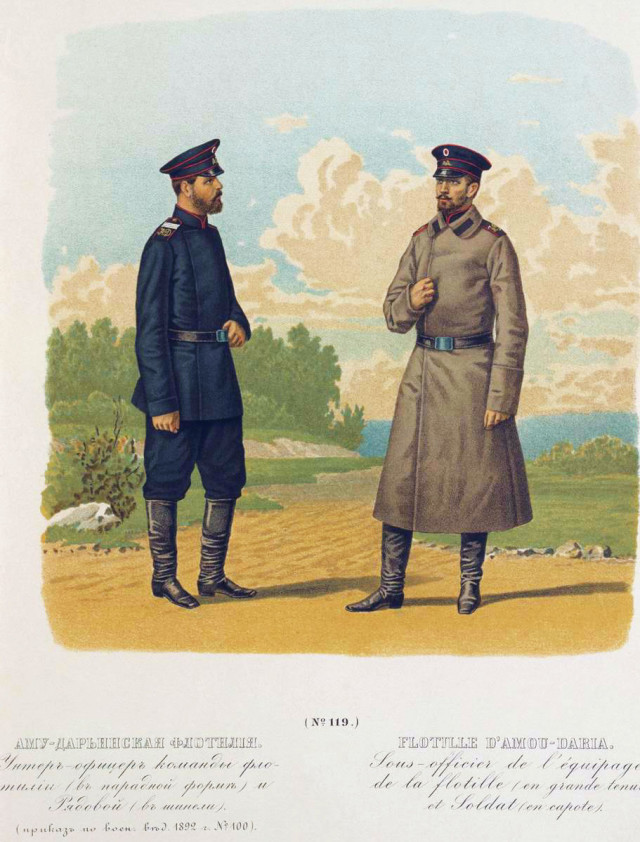

‘лот јмударьи: как мор€ки-пограничники несли службу на южных рубежах –оссии |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒл€ –оссийской империи, а потом и дл€ —оветского —оюза одним из важных рубежей на южном направлении была јмударь€. –ечную границу охран€ли не только заставы, но и корабли. ¬ период войны в јфганистане была создана цела€ бригада, личный состав которой выполн€л задачи в весьма специфических услови€х.

јмударь€ – втора€ по длине и крупнейша€ по полноводности река в регионе. ѕо объему стока воды она близка к Ќилу и в 1,2 раза полноводнее ƒнепра. Ўирина – 120–1500 метров, глубина – 2–10 метров. ’арактер имеет весьма своенравный: часто мен€ет русло, размывает берега и обрушивает огромные пласты земли. “ак в самых неожиданных местах по€вл€ютс€ новые отмели и островки, что затрудн€ет судоходство. «имой јмударь€ полностью не замерзает, но иногда частично покрываетс€ льдом: возле “ермеза – на 32 дн€, около Ќукуса – на 120 дней.

ѕаровой баркас "ќбручев", 1872 г. ”частвовал в боевых действи€х против окандского и Ѕухарского ханств.

“ак, прежде чем идти по фарватеру, его нужно было отыскать. —ообразу€сь со световым освещением дн€, направлением течени€, размером бурунов и другими признаками, лоцманы направл€ли суда по фарватеру. — наступлением темноты пароходы приставали к берегу и вставали на швартовы до рассвета".

–ека часто играла злые шутки с судоводител€ми. »звестен анекдотичный случай, когда военный пароход во врем€ разлива сел на мель. —н€тьс€ не получилось: јмударь€ вернулась в свои берега.

“ак судно оказалось посреди пустыни в нескольких сотн€х метрах от воды. ѕоскольку €корь был отдан и пароход находилс€ "под вымпелом", то команда исправно получала "морское довольствие по положению". “ак продолжалось более двух лет. ѕотом из ѕетербурга нагр€нуло начальство, возбудившее против командира и офицеров "судное дело". ќднако всех в итоге оправдали, списав постановку судна на мель к "неизбежным случайност€м".

¬ообще же корабли под јндреевским флагом в ÷ентральной јзии по€вились еще в середине XIX века. –оссийска€ импери€ сначала располагала здесь јральской флотилией ћорского ведомства (1852–1883 годы), действовавшей и на реке —ырдарье, а затем јмударьинской речной флотилией ¬оенного ведомства (1886–1917 годы).

¬ период √ражданской войны советска€ –осси€ также обзавелась военными флотили€ми: јральской (1919–1920), јмударьинской (1920–1921) и —ырдарьинской (1922). ѕерва€ морска€ погранична€ часть на јмударье в районе “ермеза была сформирована в мае 1923 года в составе четырех мотокатеров и 38 человек.

¬ 1927–1928 годах по решению руководства ќ√ѕ” была проведена реорганизаци€, созданы морские пограничные базы, в том числе и јмударьинска€. ќни подчин€лись командирам соответствующих погранотр€дов и комендатур.

— началом ¬еликой ќтечественной войны басмачи, осевшие в јфганистане, активизировались. Ѕанды совершали провокации на границе. ѕоэтому часть судов —реднеазиатского пароходства была вооружена и использовалась дл€ патрулировани€.

ѕосле победного ма€ 1945 года охрану этого участка границы осуществл€ли в основном силами береговых пограничных нар€дов. Ќо в составе “ермезского погранотр€да в начале 1970-х числилось и несколько катеров.

ѕосле ввода советских войск в јфганистан обстановка на южных рубежах вновь обострилась. ”частились случаи проникновени€ на советскую территорию групп душманов. ќтмечались неудачные попытки подрыва гражданских барж и буксиров магнитными минами – "липучками".

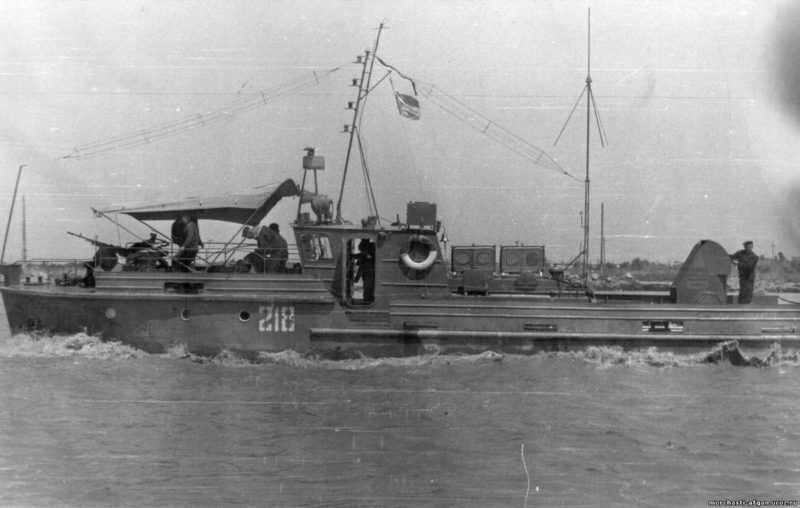

„тобы исключить угрозу территории ———–, погранвойска создали сплошную 15-километровую зону безопасности вдоль всей границы с јфганистаном. ¬ 1981 году был сформирован 45-й отдельный дивизион сторожевых катеров (45-й ќƒ— ) с базированием в узбекском городе “ермезе. „асть вз€ла под охрану речную границу прот€женностью около 300 км между населенными пунктами Ќижний ѕ€ндж (“аджикска€ ——–) и погранзаставой "Ѕоссага" (“уркменска€ ——–).

Ќа вооружении дивизиона состо€ли пограничные сторожевые катера (ѕ— ј), проекта 1606 " остромич", а также малые пограничные катера (ѕћ ј) проекта 1207 "ѕеликан" и проекта 1398Ѕ "јист". ¬ окт€бре 1987-го с јмура перебросили восемь пограничных сторожевых кораблей (ѕ— –) проекта 1204 "Ўмель".

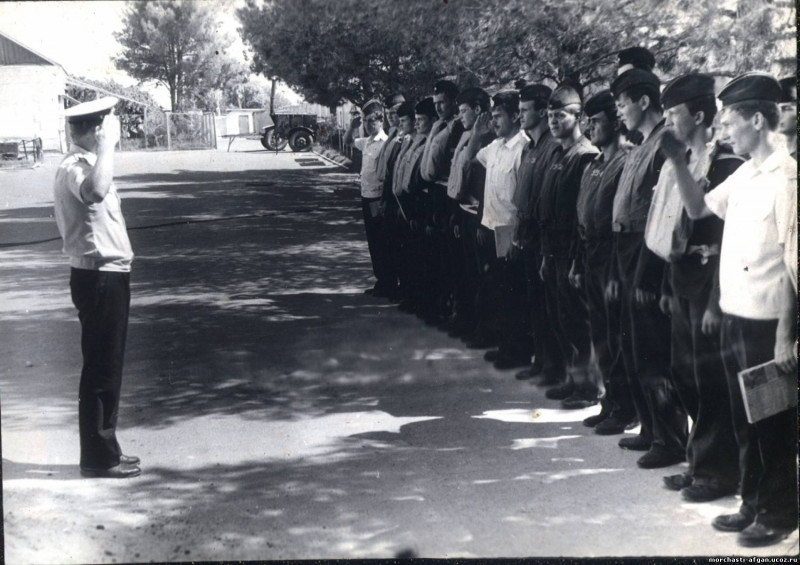

Ћетом следующего года дивизион преобразовали в отдельную 22-ю бригаду сторожевых кораблей (ќЅ— ). ѕервым командиром соединени€ стал капитан 2-го ранга ≈.». озин. ¬ тот период в части проходили службу 58 офицеров, 72 мичмана, 23 сверхсрочников, 8 женщин-военнослужащих, 20 служащих, около 400 матросов и старшин срочной службы.

ќтдельно стоит сказать о корабл€х и катерах, на которых выполн€ли задачи мор€ки-пограничники. —оздание ѕ— – проекта "Ўмель" было вызвано ростом напр€женности в 1960-х на советско-китайской границе, большой участок которой проходит по јмуру и ”ссури. ¬ ¬ћ‘ "Ўмели" классифицировались как артиллерийские катера (ј ), ну а в погранвойсках – как пограничные сторожевые корабли.

ѕредусматривалась возможность перевозки "Ўмелей" на стандартных четырехосных железнодорожных платформах с минимальным демонтажом оборудовани€. “еоретически уже через 5–6 часов после спуска на воду на новом месте, прин€в боезапас и топливо, ѕ— – мог выполн€ть боевые задачи. Ёкипаж состо€л из 14 человек – два офицера, два мичмана, два старшины и восемь матросов.

ѕроект " остромич" разработан ÷ Ѕ √лавлеспрома в конце 1940-х. атер был создан на базе однопалубного стального винтового буксира. ќн предназначалс€ дл€ перевозки грузов (до 1,5 тонны) или 20 человек, размещенных в жилых помещени€х. ¬ ¬ћ‘ " остромичи" использовались в качестве буксиров и разъездных катеров, ну а в морчаст€х погранвойск классифицировались как ѕ— ј.

ѕервоначально катера этого проекта вооружали тем, что было под рукой. “ак, на некоторых снимках можно видеть даже установленный на палубе 14,5-миллиметровый пулемет на колесном лафете. ѕозднее "Ўмели" получили на вооружение установленный на баке 12,7-миллиметровый пулемет "”тес", два 7,62-миллиметровых пулемета (побортно) и кормовой гранатомет ј√—-17 "ѕлам€".

ѕограничный катер проекта 1398 "јист" был спроектирован специально дл€ морских частей пограничных войск с учетом требований, вытекающих из специфики службы. ќн предназначалс€ дл€ охраны границы на реках јмур, ”ссури с притоками, ƒунай, јмударь€, озере ’анка и озерах арельского перешейка, а также в прибрежных районах ‘инского залива. "јисты" патрулировали акватории, перевозили пограничные нар€ды с боевым снар€жением и собаками, доставл€ли грузы на удаленные заставы и т.п.

Ёто были катера с корпусом из алюминиевого сплава, но, что важно, с дерев€нной палубой. “ак поступили, поскольку пограничные собаки отказывались располагатьс€ на металле. ≈ще одна конструктивна€ особенность – водометный двигатель, что позвол€ло эксплуатировать катер в акватори€х с песчаными отмел€ми, взвешенными частицами песка и ила в воде, на небольших протоках, заросших осокой, камышом и кустарниками. атера могли перевозить до 10 человек или 500 кг груза. Ёкипаж – два человека. ¬ооружение – ручной пулемет.

¬ декабре 1968 года ÷ћ Ѕ "јлмаз" разработало технический проект малого речного пограничного катера проекта 1207 "ѕеликан". орпус ѕћ ј – дерев€нный, оклеенный стеклотканью с эпоксидной смолой. ¬ июне 1970-го первый катер успешно прошел испытани€ и был прин€т в состав частей пограничных войск.

Ќа одном из снимков базы в “ермезе видны катера-аэросани типа ј-3, которые предназначены дл€ перевозки грузов и пассажиров по воде на малых мелководных реках, зимой – по снегу и льду в услови€х бездорожь€, а также в межсезонье – по плавающему или битому льду (осенний и весенний ледоход). ѕри водоизмещении 2,1 тонны и пассажировместимости п€ть человек скорость катера на чистой воде достигала 80 км/час.

¬от этими силами бригада осуществл€ла охрану государственной границы ———– методом подвижного дозора. ¬ его состав обычно выходили один ѕ— ј и два малых катера. ѕоследним в цел€х безопасности действовать в одиночку запрещалось.

ќсобенности јмударьи позвол€ли экономить топливо. атера поднимались вверх по реке до Ќижнего ѕ€нджа, там стопорили двигатели и с наступлением темноты начинали дрейфовать вниз по течению – до стыка с “ермезским пограничным отр€дом.

ѕри этом дозорные ѕ— ј периодически бросали €кор€ и просматривали местность. Ќочью контролировали обстановку при помощи –Ћ— и приборов ночного видени€. ƒнем выбирали место, с которого участок границы просматривалс€ визуально как можно дальше.

"Ўмели" дежурили на ближних к базе точках, где позвол€ла глубина. ак правило, катера находились в дозоре две недели. Ќо в некоторых случа€х дежурство зат€гивались на мес€ц и более. ажда€ дозорна€ группа работала в зоне определенной пограничной заставы, с которой мор€ки тесно взаимодействовали.

“ермез. ѕриказ выступить на охрану государственной границы —оюза —оветских —оциалистических –еспублик!

ћор€ки-пограничники сопровождали баржи по реке, ѕ— ј использовались дл€ буксировки барж-площадок грузоподъемностью 150 тонн с военными грузами дл€ погранчастей и гуманитарными – дл€ населени€ јфганистана. ”частвовали и в боевых операци€х. орабли и катера на афганский берег высаживали десантно-штурмовые группы, разведчиков, в том числе агентов-афганцев.

22-€ ќЅ— выполн€ла задачи по охране государственной границы ———–, а затем независимого ”збекистана до марта 1992 года. ѕосле этого все части и подразделени€ —реднеазиатского пограничного округа, дислоцированные на территории республики, отошли под юрисдикцию нового государства. орабли и катера бригады стали основой “ермезской флотилии омитета по охране госграницы —лужбы государственной безопасности ”збекистана.

“ј ∆≈: Ѕлаговещенский инцидент 1937 г.

—ери€ сообщений "јрми€":

„асть 1 - "јрмейские" плакаты (юмор)

„асть 2 - ¬оенные рисунки

...

„асть 8 - 1ћ¬: арми€ ќсманской империи в войне

„асть 9 - 1ћ¬: арми€ ¬еликобритании. ѕехота

„асть 10 - ‘лот јмударьи: как мор€ки-пограничники несли службу на южных рубежах –оссии

ћетки: амударь€ узбекистан речной флот |

√азогенераторный буксир (»сторическа€ сери€ "“ћ") |

ƒневник |

ћетки: речной флот газоход историческа€ сери€ "тм" |

»сторическа€ сери€ "“ћ" - "–ечной флот первых п€тилеток". “еплоходы типа "»осиф —талин" |

ƒневник |

¬ конце 1932 года началось строительство водного пути, который должен был соединить ћоскву-реку с верховь€ми ¬олги, открыв судам пр€мую дорогу от столицы к Ѕалтике и аспию. —оветские гидротехники блест€ще справились с порученным делом - новый канал (получивший в 1947 году им€ ћосквы) и по сей день €вл€етс€ действующей речной магистралью. ј после вступлени€ в строй ¬олго-ƒонского канала имени ¬. ». Ћенина он превратил столицу, расположенную в центре европейской части страны, в порт п€ти морей.

“оржественное открытие нового канала состо€лось летом 1937 года, когда страна готовилась отметить двадцатую годовщину ¬еликой ќкт€брьской революции. “огда-то, впервые за долгую историю отечественного речного флота, в ћоскву своим ходом пришли с ¬олги довольно крупные пассажирские лайнеры, чьи необычные очертани€ неизменно вызывали восхищение горожан.

ћетки: теплоходы типа "иосиф сталин" речной флот |

"–ечной флот первых п€тилеток". Ѕуксирные пароходы "Ѕеларусь" и "—варщик" |

ƒневник |

ѕродолжаю рассказ о речных судах, построенных во времена первых п€тилеток ———–. »нформаци€ по ним - по большей части - вз€та из журнала "“ехника - ћолодЄжи".

–абочие чертежи "Ѕеларуси" - такое название получил буксир были подготовлены к 1 августа 1931 года, а спуст€ две недели на стапеле заложили первые листы днища. ѕотом началс€ монтаж набора, обшивки, надстроек. ¬се вроде бы как прежде... ƒа только впервые над стапелем не сто€л оглушительный грохот молотков клепальщиков, а призрачно вспыхивало ослепительное плам€ электрической дуги. ¬первые на стро€щеес€ судно в намеченные места устанавливали готовые кнехты, клюзы, иллюминаторы и другие детали, а не монтировали их по част€м, как раньше. –абота шла непривычно быстро, и уже 20 но€бр€ новенький буксир торжественно передали хоз€евам - днепровским речникам. Ќачалась трудова€ вахта парохода "Ѕеларусь". ј на заводе " расное —ормово" аналогичным способом построили однотипный буксир "—варщик".ј судостроители прин€лись подводить итоги эксперимента. „то же, они оказались неплохими. ƒостаточно сказать, что корпус "Ѕеларуси" был на 27,5% легче, чем у клепаных буксиров, - экономи€ металла налицо. роме того, впервые корабелы смогли обойтись без р€да довольно т€желых, занимающих много времени операций. –ечь идет о рассверловке отверстий в листах обшивки и корпуса, самой клепке, чеканке; наконец отпала нужда делать тыс€чи разнокалиберных болтов и гаек - трудоемкость работ снизилась на 30%. ѕреимущества электросварки оказались €вными.Ќовый способ сборки судов немедленно распространили и на другие предпри€ти€ отрасли, а киевский завод "Ћенинска€ кузница" приступил к обширной программе проектировани€ и строительства большой серии цельносварных буксиров с машинами мощностью 150 и 300 л. с. —ледом за украинцами электросварку оперативно внедрили на многих судостроительных и ремонтных предпри€ти€х волжского бассейна.

|

ћетки: речной флот буксирный пароход корабль |

»сторическа€ сери€ "“ћ" - "–ечной флот первых п€тилеток". —ухопутный теплоход типа "√рузи€" ("Ѕольша€ ƒанилиха") |

ƒневник |

» сери€ сухогрузных теплоходов типа "√рузи€", построенных в 1932-1934, стала частью этого флота.

1.

—ухогрузы типа "√рузи€", как и многие другие суда речного флота, сошедшие со стапелей старейшего судостроительного предпри€ти€ страны - завода " расное —ормово" имени ј. ј. ∆данова, становились головными в крупных сери€х или прототипами пассажирских лайнеров, танкеров, сухогрузов, буксиров, плававших по многим озерам и рекам страны.

ћетки: речной флот историческа€ сери€ |

ѕерва€ флотили€ канала ћосква-¬олга |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќригинал вз€т у

ig_kuv в ѕерва€ флотили€ канала ћосква-¬олга

ig_kuv в ѕерва€ флотили€ канала ћосква-¬олгаропотливое изучение фотоматериалов, газет тех времЄн, работы ћ.». Ѕуланова "’роника ¬–√—" и составленной работниками ƒмитровского краеведческого музе€ таблицы событий на канале (скорее всего под руководством Ќ.¬. “абуновой), позволило проследить весь путь флотилии не только по текстам, но и по фотографи€м.

Ќачалом торжественного шестви€ прин€то считать 24 апрел€, хот€ справедливости ради рассказ надо начать с чуть более ранних времЄн.

¬ 1937 году специально дл€ канала ћосква-¬олга была построена флотили€ совершенно новых по техническим характеристикам и дизайну комфортабельных пассажирских судов: четыре теплохода на 205 пассажиров, 6 катеров на 300 мест и 6 катеров на 150 мест. Ќовые архитектурные формы надстроек обтекаемой конструкции, электрифицированные механизмы, централизованное управление машинами и механизмами в штурвальной рубке — все это было создано заводскими конструкторами под руководством талантливого инженера и ученого ¬. ћ. еричева.

ѕодробнее об устройстве судов можно прочесть в статье, опубликованной в газете "»звести€" от 4 феврал€ 1937 года:

20 апрел€ 1937года

¬ 2 часа дн€ теплоходы "»осиф —талин", "ћихаил алинин", " лим ¬орошилов", "¬€чеслав ћолотов", покидают бухту завода " расное —ормово" и выход€т в плавание по маршруту √орький-»ваньково (ныне ƒубна).

21 апрел€ 1937года

¬ первой половине дн€ теплоходы прошли инешму.

23 апрел€ 1937

„ерез ¬олжский шлюз є 1 было пропущено несколько судов. »з алинина в нижний бьеф ¬олги прошли пароход, 2 буксира и 6 барж. — нижнего бьефа в верхний бьеф были пропущены буксир и 2 баржи. ƒнем в ¬олжском районе было получено сообщение о том, что к шлюзу приближаетс€ флотили€ канала, вышедша€ на дн€х из —ормово.

¬ тот же день на собрании рабочих яхромской фабрики выступает начальник строительства канала ћ. ƒ. Ѕерман. ќн освещает задачи и цели строительства канала, сообщает, что 30 апрел€ вечером "мы с вами, труд€щимис€ ƒмитрова, с €хромскими рабочими, все вместе будем встречать в ƒмитрове первые теплоходы".

Ќапомина€ о том, что накануне канал посетили —талин, ћолотов, ¬орошилов и ≈жов, Ѕерман приводит такой диалог "я докладывал товарищу —талину, что по ходу дел мы сможем не позже 1-го ма€ быть с нашими пароходами в ћоскве и просил его указаний: быть ли нам первого числа или лучше второго. “оварищ —талин сказал: "Ѕудьте второго".

24 апрел€ 1937

¬ 7 часов утра мимо имры проследовала флотили€ в составе теплоходов "»осиф —талин", "¬€чеслав ћолотов", " лим ¬орошилов", "ћихаил алинин". ¬ этот же день флотили€ вошла в аванпорт канала.

"‘лотили€ канала ћосква-¬олга прошла шлюз є1" – под таким названием по€вилась передовица в районной газете "”дарник". ак следует из статьи, около 8 часов утра буксирный пароход "ѕлеханов" вышел от »ваньковской пристани в ¬олгу навстречу флагману флотилии - теплоходу "»осиф —талин". ≈го борт украшен плакатом "ѕривет строител€м канала "ћосква-¬олга" от судостроителей-сормовичей". ƒругие корабли флотилии – "ћихаил алинин". "¬€чеслав ћолотов". " лим ¬орошилов" сопровождались мощным буксирным пароходом "Ѕусыгин".

10.00. “Єплоход "»осиф —талин" (капитан ј. упри€нов лоцман —. ЎмелЄв, рулевой ¬.¬ладимиров, 2-й штурман ј.Ћипатов) бросил €корь недалеко от шлюза є1, в кильватер ему выстроились остальные суда флотилии. ѕароход "ѕлеханов", оборудованный специальным тралом, провер€ет дно у шлюза.

¬ 11 часов 30 минут капитан теплохода "»осиф —талин" товарищ упри€нов подает команду: "Ћевый малый вперед!". Ўтурман отвечает: "≈сть, малый вперед! Ѕерега парапета шлюза, опалубка шлюзовых башен усе€ны, строител€ми канала. риками "”ра!", рукоплескани€ми приветствуют они теплоход, направл€ющий в шлюз. —ледом идет теплоход "¬€чеслав ћолотов". Ќижние ворота шлюза гостеприимно открыты. “еплоходы направл€ютс€ в камеру. ¬ момент, когда теплоходы вход€т в шлюз, оркестр исполн€ет "»нтернационал" ѕод аплодисменты и крики "”ра!", "ƒа здравствует товарищ —талин" теплоходы пришвартовываютс€ к камере шлюза. Ќижние ворота шлюза закрываютс€. ѕоднимаетс€ сегментный затвор, и вода из верхнего бьефа начинает наполн€ть шлюз. огда горизонт воды в шлюзе и в верхнем бьефе выравниваетс€, сегментные ворота опускаютс€, на дно. “еплоходы "»осиф —талин" и "¬€чеслав ћолотов" провожаемые восторженными возгласами строителей канала, выход€т в аванпорт. ¬след за этим начинаетс€ шлюзование остальных судов. —ейчас первые 5 судов флотилии наход€тс€ в аванпорте.

25 апрел€ 1937

„ерез волжский шлюз є 1 прошли буксирный пароход " лара ÷еткин" и 2 баржи.

26 апрел€ 1937

»з —ормовского завода прибыл красиво архитектурно оформленный плавучий дебаркадер дл€ пристани "ћосковское море".

¬ ночь с 26 на 27 апрел€ в ¬олжский район прибыли из —ормово три буксирных парохода "јлексей —таханов", "ћетро" и "—татистик".

27 апрел€ 1937

—егодн€ дл€ протравливани€ всей трассы из аванпорта вышел пароход "ѕлеханов". ќн прошел через шлюз є 2, который впервые пропускает суда. Ўлюзование продолжалось всего 15 минут и показало слаженную работу всех механизмов.

¬ 1час 40 минут дн€ город ƒмитров услышал гудок парохода "ѕлеханов". ѕароход "ѕлеханов" причалил к дебаркадеру.

28 апрел€ 1937

ќколо 3 часов дн€ в ’имкинское водохранилище пришел буксир-тральщик "ѕлеханов". Ёто первый пароход, прошедший по трассе канала от "ћосковского мор€" до ’имок. "ѕлеханов" тщательно протралил дно канала, расчища€ путь дл€ первой флотилии волжских судов. ¬ шестом часу вечера, обследовав, водохранилище он пришвартовалс€ у стенки грузовой пристани, по соседству с ’имкинским речным вокзалом.

¬ районной газете опубликован "ѕор€док торжественного маршрута первых теплоходов по каналу от ¬олги до ћосквы" и торжественных митингов: 30 апрел€:

07.30 – ¬олга – отправление из аванпорта, “ехника, заградворота є 104 – замедление хода, " оллектив района встречает теплоходы на откосах канала. ѕосадка делегатов производитс€ на ¬олге", “емпы – ќстановка флотилии у шлюза є2.

9.00 – митинг,

12.30 – отправление теплоходов —оревнование – остановка флотилии у пристани "«апрудн€".

13.10-13.40 – митинг. ќрево. ќстановка флотилии.

15.00 – митинг

16.00 – отправление теплоходов. ƒмитров.

" ƒмитровской пристани теплоходы пришвартовываютс€ в 5ч.30мин. вечера. ƒелегаты районов отправл€ютс€ в ÷ентральный парк культуры и отдыха, где состоитс€ торжественное заседание и большое гул€нье. 1 ма€ ... ѕервомайска€ демонстраци€ и митинг организуютс€ на ƒмитровской пристани и заканчиваютс€ в 12 часов дн€. ќтправление теплоходов 1 ма€ в 1 час дн€.

÷ентральный район. ќстановка флотилии у шлюза є3. 2.30. – Ѕольшой митинг с участием работников района, рабочих яхромской фабрики и колхозников ...

ќтправление теплоходов – в 08.00. вечера

»кша. ќстановка флотилии у нижнего подхода к шлюзу є 6 на ночь.

2 ма€

07.00 – торжественный митинг. ѕосадка делегатов от районов строительства и гостей на теплоходы. ќтправление в 08.00.

’имки.

12.00. – прибытие теплоходов. ћитинг. Ѕанкет. ¬озвращение к шлюзам є 7 и 8, посадка на автобусы, разъезд.

ѕредседатель районного планового отдела ондратович опубликовал в газете "”дарник" статью "¬ли€ние канала ћосква-¬олга" на экономику нашего района. олхозница —ивакова (Ѕ.—емешки) пишет в газету: " этому дню € готовлюсь. ¬ доме и во дворе провожу уборку, дет€м готовлю новое платье.я ежедневно читаю газету и жду с нетерпением, когда по каналу ћосква-¬олга пойдут первые пароходы". –аботнца €хромской фабрики ј.ѕомадчина: "ѕриложу все силы, чтобы первомайские дни и первые волжские пароходы встретить высшими показател€ми".

29 апрел€ 1937

—егодн€ вечерним поездом из ћосквы в ƒмитров приехало много гостей. Ёто – лучшие стахановцы и ударники столицы. «автра гости выедут из ƒмитрова на станцию Ѕольша€ ¬олга. ¬ аванпорте перес€дут на теплоходы и в 10 часов утра флотили€ выйдет в ’имки.

30 апрел€ 1937

»з аванпорта Ѕольшой ¬олги в 07.30 сопровождении небольших судов и катеров отправилась флотили€ первых теплоходов, на борту которых уже были делегаты от строителей: "»осиф —талин", с плакатом на борту "ѕривет строител€м канала "ћосква-¬олга" от судостроителей-сормовичей", "ћихаил алинин", "¬€чеслав ћолотов", " лим ¬орошилов", катера " аманин" и буксирный пароход "—таханов". Ќа борту их первые пассажиры – лучшие строители нового "водного пути" и делегаты фабрик и заводов ћосквы, Ћенинграда, √орького и других городов.

ѕодход€ к посЄлку "“ехника" и заградворотам є 104, теплоходы замедлили ход. " оллектив района встречает теплоходы на откосах канала", – предписывалось распор€жением руководства.

"“емпы" – остановка флотилии у шлюза є 2, в 9.00 – митинг. 12.30 – отправление теплоходов.

"—оревнование" – остановка флотилии у пристани "«апрудн€". 13.10-13.40 – митинг.

ќрево. «десь наход€тс€ заградворота є104, берега окаймл€ют красивые парапеты, украшенные вазонами, изображени€ми дельфинов и скульптурными композици€ми "¬олейбол", которые, пусть и пострадавшие от времени и вандализма, сохранились и сейчас. ќстановка флотилии. 15.00 – митинг, 16.00 – отправление теплоходов.

ƒмитров. " дмитровской пристани теплоходы пришвартовываютс€ в 17.30. ƒелегаты районов (стахановцы из ћосквы и строители канала) отправл€ютс€ в ÷ентральный парк культуры и отдыха, где состо€тс€ торжественное заседание и большое гул€ние. —тара€ окраина ƒмитрова Ѕерезова€ роща, названа по столичному образцу – "÷ентральный парк культуры и отдыха". «десь была построена летн€€ эстрада, танцплощадка, биль€рдна€. »грал духовой оркестр. ¬ходной билет стоил 40 копеек.

1 ма€ 1937

Ќа первом теплоходе "»осиф —талин" по каналу ћосква-¬олга выехали в ћоскву, вместе с другими ударниками, п€ть лучших представителей имрского района. ¬ числе их стахановец фабрики " расна€ «везда" Ќикифоров Ќиколай √еоргиевич;

ѕредседатель јннинского сельсовета озлов —тепан јлександрович – колхозы этого сельсовета первыми в районе заканчивают сев;

¬оронцова јнна —пиридоновна – стахановец —авеловского механического завода;

√речкин ѕетр ћихайлович стахановец пахарь колхоза "ѕобеда" Ѕашаринского сельсовета, норму выполн€ет на 200 % и ≈льников »ван √ерасимович – председатель јлексинского колхоза Ѕреховского сельсовета. ≈го колхоз первым в районе окончил сев.

ƒмитров. ѕо распор€жению районной первомайской комиссии от исполкома все коллективы собираютс€ в 08.30 по своим учреждени€м и предпри€ти€м. ¬ 09.00 взрослые колоннами направл€ютс€ на площадь –еволюции (ныне —оветска€ пл.), а школьники – на »сторическую площадь, к средней школе (ныне гимнази€ "Ћогос"). олонна выстроилась в следующем пор€дке: учащиес€ дмитровских школ под руководством директора средней школы ¬. ». уликова; военизированные отр€ды ќ—ќј¬»ј’»ћј и –ќ а под руководством јхапкина, —троители и инженерно-технические работники ћосволгостро€ под руководством ѕапировского, трикотажно-перчаточна€ фабрика (јфанасьев), дмитровский механический завод (Ѕлинов), карьер ћстростро€ (”хин), ∆елезнодорожники ( уликов ».ѕ.), –абочие и служащие ћ“—, –ј…«ќ (земельный отдел), –ј…Ћ≈—’ќ« и колхозники близлежащих деревень ( орнеев), учител€ и работники –ќЌќ, музе€ ( узнецов), работники больницы, –айздравотдела (≈ремеева), —троители (Ўкурим), –аботники –» а, √орсовета, банка, –ай‘о (финотдел) и др. (Ўироков), –аботники св€зи (¬итое), артели города (—мирнов √. ».), прочие организации ( ириллов).

¬ 09.30 – сводна€ колонна но маршруту: площадь –еволюции – ѕрофессиональна€ улица – —таро-яхромска€ улица – ћельничный переулок – –огачевска€ улица ѕристань. ” установленной возле пристани трибуны состо€лс€ митинг, на котором выступал в т.ч. и ¬.¬. ћинин, директор ƒмитровского музе€.

ѕервомайска€ демонстраци€ и митинг на ƒмитровской пристани закончились в 12 часов дн€. “еплоходы отправились к яхроме.

2 ма€ 1937

¬ 7.00 торжественный митинг на пристани в »кше. ѕосадив делегатов от районов строительства и гостей на борта, теплоходы в 8.00 отправл€ютс€ далее – к ћоскве.

’имкинскому речному вокзалу подошла перва€ флотили€ канала ћосква-¬олга. –овно в 12 часов флагманское судно – волжский теплоход "»осиф —талин" остановилс€ у пристани. “ыс€чи труд€щихс€ ћосквы встречала первую флотилию судов. —реди встречавшихс€ товарищ ’рущев, нарком водного транспорта товарищ ѕахомов, начальник строительства канала товарищ Ѕерман, товарищи ‘илатов, Ѕулганин, Ѕогомолов.

Ќа состо€вшемс€ митинге единодушно прин€то приветствие инициатору и вдохновителю строительства канала товарищу —талину, в котором говоритс€: "¬ день великого международного праздника пролетарской солидарности мы, представители труд€щихс€ ћосквы, строители канала ћосква-¬олга, собрались дл€ встречи первых волжских судов, пришедших в нашу красную столицу по новому водному пути. ¬ это радостный день мы шлем ¬ам, великому вождю труд€щихс€ всего мира, организатору и вдохновителю всех наших побед, нашему другу и учителю свое слово гор€чего большевистского привета. ¬сего несколько лет тому назад ÷ентральный омитет ¬ ѕ(б) прин€л по вашей инициативе историческое решение о создании московско-волжского водного пути, о сооружении канала ћосква-¬олга, как важнейшей составной части реконструкции пролетарской столицы. ј сегодн€ канал ћосква-¬олга €вл€етс€ реальной действительностью, и по новому водному пути уже прошли первые волжские пароходы. ¬елика€ русска€ река ¬олга по воле большевиков повернула к ћоскве – столице родины социализма".

ѕосле митинга и банкета делегаты на теплоходах вернулись к икшанским шлюзам, перешли в спецавтобусы и разъехались по домам.

«арубежна€ русско€зычна€ пресса не оставила без внимани€ это событие. примеру рижский еженедельный иллюстрированный журнал 'ƒл€ ¬ас' в номере є18 (от 2 ма€ 1937 года) весьма уважительно написал о грандиозной стройке (кликабельно), посв€тив целый разворот:

¬ 1937 году корабли так и не добрались до ремл€. Ёто было позволено сделать только через год. “олько 1 ма€ 1938 года три корабл€ во главе с "»осифом —талиным" встали на €корь напротив ремл€.

ќсталось несколько фото, которые не удалось прив€зать ни к местности, ни ко времени:

—можете помочь определить?

ћетки: канал "москва-волга" речной флот истори€ ссср и россии |

–ечной флот ———– |

Ёто цитата сообщени€ gregoryh [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ак провожают пароходы

слова . ¬аншенкина, музыка ј. ќстровского

ак провожают пароходы?

—овсем не так, как поезда.

ћорские медленные воды Ч

Ќе то, что рельсы в два р€да.

ак ни суди, волнений больше,

¬едь ты уже не на земле.

ак ни р€ди, разлука дольше,

огда плывешь на корабле.

Ќо ещЄ далеко не все теплоходы ———– проводили в последний путь. ¬о времена —оветского —оюза срок службы теплоходов ограничивалс€ 25 годами. ѕотом пассажирским судам разрешили плавать по сорок лет. ¬от и продолжают своЄ бессрочное плавание советские теплоходы, изображЄнные на марках ———–.

“еплоходы "Ћенин" и "—оветский —оюз" - четырехпалубные теплоходы на 288 посадочных мест, построенные в 1987 году в √ермании.

“еплоход " осмонавт √агарин" - трехпалубный теплоход на 185 посадочных мест, построенный в 1958 в √ермании.

“еплоход "¬алериан уйбышев" Ц четырехпалубный теплоход, построенный в 1976 году в „ехии.

“еплоходы "ћаксим √орький" и "јлександр ѕушкин" построены в 1974 году в јвстрии.

“еплоход " арл ћаркс" на 148 пассажиров был построен в 1957 году в √ермании

“еплоход на подводных крыль€х "–акета". ¬ыпуск Ђ–акетї началс€ в 1957 году и продолжалс€ до середины 1970-х годов.

—удостроительна€ промышленность ———– удовлетвор€ла потребности экономики в речных судах на 80%. ¬ целом по ———– ежегодно строились сотни речных судов. ѕри этом импортировались суда круизного пассажирского флота (из √ƒ–, „ехословакии, јвстрии и ¬енгрии) и некоторые виды грузовых судов (из Ѕолгарии, ѕортугалии, „ехословакии и –умынии). Ќа экспорт речные суда не строились.

ѕреобладающую часть грузовых перевозок и грузооборота в ———– выполн€ли пароходства трех воднотранспортных бассейнов: ¬олжско- амского, «ападно-—ибирского и —еверо-«ападного.

“ранспортировка грузов речным флотом в среднем на 30-40% дешевле, чем железнодорожным и автомобильным транспортом.

ћетки: речной флот филатели€ корабли |

| —траницы: | [1] |