-÷итатник

2ћ¬. «енитна€ артиллери€ ѕ¬ќ расной јрмии началу ¬еликой ќтечественной войны – ј не расп...

—оветские танки начала войны (01).“анкетки и малые танки довоенной постройки - (0)—оветские танки начала войны (01).“анкетки и малые танки довоенной постройки ¬ предвоенные год...

1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота - (0)1ћ¬. –оссийский флот: крейсеры Ѕалтийского флота Ѕ–ќЌ≈Ќќ—Ќџ≈ –≈…—≈–џ ЅјЋ“»…— ќ√ќ ‘Ћќ“ј ...

–азведывательно-диверсионные подразделени€ ¬еликобритании: форма и снар€жение - (0)–азведывательно-диверсионные подразделени€ ¬еликобритании: форма и снар€жение ”Ќ»‘ќ–ћј ƒо...

2ћ¬. ¬¬— ———–: истребители Ћенд-лиза Ц Ђамериканцыї - (0)2ћ¬. ¬¬— ———–: истребители Ћенд-лиза Ц Ђамериканцыї »—“–≈Ѕ»“≈Ћ» Ћ≈Ќƒ-Ћ»«ј: јћ≈–» јЌ— »≈ ѕќ—...

-ћетки

-–убрики

- ћарки (873)

- ∆ивопись (741)

- √орода –оссии (489)

- ¬ойна (437)

- јвиаци€ (430)

- ќружие (417)

- ¬оенна€ истори€ (389)

- »стори€ (364)

- ∆«Ћ (327)

- »стори€ ———– и –оссии (319)

- Ёротика (262)

- ¬оенна€ техника (249)

- артинки и рисунки (241)

- юмор (240)

- јстрономи€ (231)

- јвтомобили и пр. (223)

- » (218)

- ‘урри (182)

- осмонавтика (154)

- ино, актеры (143)

- ќрдена, медали, нагрудные знаки (134)

- »стори€ вещей (125)

- орабли (125)

- Ќумизматика (122)

- ∆ивотные (122)

- ѕам€тники и скульптура (121)

- Ѕронетехника (118)

- јрхитектура - дома, мосты и пр. (118)

- —делано в ———– (104)

- —тарые фото (101)

- √еральдика (98)

- расивые девушки (96)

- моЄ фото (96)

- √орода и страны (91)

- ћифологи€ (89)

- “ехника и технологии (88)

- ‘лот (87)

- ƒеньги (86)

- ѕоезда, трамваи, ж/д станции и пр. (85)

- ћультфильмы и мультперсонажи (82)

- ”ниформа (80)

- јвиакатастрофы (79)

- ѕтицы и звери (79)

- ёвелирка (77)

- Ѕытова€ и радиотехника (75)

- ћинералы и геологи€ (71)

- природа (71)

- √еографи€ и путешестви€ (69)

- —порт (66)

- –елиги€ (63)

- поэзи€ (60)

- »скусство (57)

- јрхеологи€ (52)

- Ћагерь "„айка" (47)

- заметки (47)

- «агадки и тайны (46)

- ѕисатели, поэты и их произведени€ (45)

- ≈да и напитки (41)

- ƒемотиваторы (39)

- ќткрытки (37)

- ќдежда, национальные костюмы (36)

- –исунки боевой техники (34)

- ѕраздники и юбилеи (32)

- “ехногенные катастрофы (31)

- видео (31)

- √ерои ———– и –оссии (29)

- —траны - бывшие республики ———– (27)

- ’рамы, церкви, монастыри и пр. (26)

- ѕалеонтологи€ (25)

- “ерроризм (24)

- ћорские катастрофы (23)

- лады и сокровища (23)

- ћузыка и песни (20)

- –укописи (20)

- «меиногорск (18)

- јтом - мирный и военный. (17)

- ‘анфики (17)

- ќриджинал "ѕерекресток ƒес€ти ћиров" (16)

- јнтиквариат (16)

- ѕолитика (15)

- алендарь, √ороскоп (15)

- ниги (15)

- «амки и крепости (15)

- Ќаука (14)

- јфоризмы (14)

- ѕриродные катастрофы (13)

- –еки, мор€, озера и пр. (13)

- ћоЄ село (13)

- ћузеи (12)

- ƒоспехи, мечи, рыцари и пр. (12)

- Ёмблемы, этикетки, логотипы (11)

- Ѕезопасность и самооборона (11)

- јрми€ (10)

- –азное (9)

- —нар€жение (8)

- риминал (7)

- ‘анфик '¬зломщик Ѕильбо Ѕэггинс" (6)

- ћедицина и здоровье (6)

- ѕлемена, народы, этнос (6)

- ѕолезные советы (4)

- јрхивы, документы (4)

- риптозоологи€ (3)

- –обототехника (2)

- мои рисунки (2)

- —емь€ (1)

- ”фологи€ (0)

-¬идео

- Tu es Petrus - Niech mowia ze to nie jes

- —мотрели: 28 (3)

- лип группы Within Temptation "Stand Ve

- —мотрели: 61 (10)

-‘отоальбом

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписей: 11266

омментариев: 4895

Ќаписано: 19612

«аписи с меткой космонавтика

(и еще 10152 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

авиакатастрофа авиаци€ авто автомобили автомобиль актеры амударь€ арми€ великобритании археологи€ архитектура астрономи€ балтийский флот броненосные крейсера бронетехника бытова€ техника велика€ отечественна€ война военна€ истори€ военна€ техника втора€ мирова€ война геральдика города россии гражданска€ война диверсанты живопись жизнь замечательных людей зенитна€ артиллери€ истори€ истори€ ———– истори€ британии истори€ вещей истори€ россии истребитель карикатуры кино корабли космонавтика красна€ арми€ крейсера лендлиз марки минералы мифологи€ мои произведени€ москва награды награды австро-венгрии нквд нумизматика оружие перва€ мирова€ война радиола радиотехника разведка револьверы религи€ речной флот рисунки сделано в ссср ссср танкетки танки узбекистан униформа флот италии фурри-арт холодное оружие эротика эротические рисунки ювелирные украшени€

Ѕольшие надежды: о чем говорит успешный старт российской Ђјнгарыї |

Ёто цитата сообщени€ adpilot [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“€жела€ ракета-носитель необходима российской и мировой космонавтике...

¬ начале недели с космодрома ѕлесецк в јрхангельской области была запущена т€жела€ ракета-носитель «јнгара-ј5». »спытательный пуск и последующий вывод на орбиту массо-габаритного макета космического аппарата прошли успешно. онтроль за проведением пуска и полета ракеты осуществл€ли наземные средства осмических войск ¬оздушно-космических сил, отмечает ћинобороны. ѕочему –оссии сегодн€ нужна т€жела€ ракета-носитель — разбирались «»звести€».

ѕроблемы переходного периода

¬ насто€щее врем€ в –оссии есть только одна ракета-носитель т€желого класса, способна€ вывести на низкую околоземную орбиту более 20 т полезной нагрузки. Ёто «ѕротон», впервые полетевший в 1965 году. »менно с его помощью в космос вывод€тс€ т€желые военные космические аппараты и спутники св€зи, чаще всего работающие на геостационарной орбите. —обственные ракеты т€желого класса — пропуск в р€ды элиты мировой космонавтики, и такие имеют лишь —Ўј, итай, –осси€ и ≈вросоюз. ѕочти попала в этот клуб япони€, ее ракета H-IIB может вывести на низкую околоземную орбиту 19 т полезной нагрузки.

” российского «ѕротона» кроме возраста есть несколько серьезных проблем.¬ качестве топливной пары в этой ракете используютс€ токсичные вещества — несимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота. Ќесимметричный диметилгидразин, он же гептил, очень €довит. ¬ топливных баках первой ступени ракеты, после запуска падающих на территорию азахстана, остаетс€ немного гептила, и это служит причиной посто€нных претензий казахских природоохранных организаций.

–оссийска€ ракета-носитель т€желого класса «јнгара-5» / ‘ото: ћинистерство обороны –‘/mil.ru

„то еще хуже, дл€ запуска «ѕротона» в насто€щее врем€ есть лишь три работоспособных стартовых площадки, но все они наход€тс€ в азахстане, на территории космодрома Ѕайконур. –асположенна€ там же четверта€ площадка в насто€щее врем€ неисправна и не функционирует. ѕолучаетс€, что запуски единственной российской т€желой ракеты напр€мую завис€т от позиции азахстана и могут оказатьс€ под угрозой, например, в случае смены политического курса в этой стране.

роме того, «ѕротон» сложно использовать дл€ пилотируемой программы, оп€ть-таки из-за токсичной и чрезвычайно опасной топливной пары. ¬ —оветском —оюзе во врем€ разработки транспортного корабл€ снабжени€ (“ —) «ѕротон» получил сертификат на возможность совершени€ пилотируемых полетов. “огда предполагалось использовать “ — как большой многофункциональный пилотируемый корабль. Ќо даже несмотр€ на получение разрешений, ни одного пилотируемого запуска с «ѕротоном» так и не было сделано.

¬прочем, стоит отметить, что ракеты на гептиле использовались дл€ запуска пилотируемых кораблей и в других странах. Ёто американска€ Titan II GLV, использующа€ аэрозин (смесь гептила и гидразина), и китайска€ CZ-2F.

јнгара-5 / ‘ото: ћинистерство обороны –‘/mil.ru

ѕроблему замены «ѕротона» в «–оскосмосе» и его предшественниках пытаютс€ решить уже достаточно давно. ¬о многом именно дл€ этого и была задумана еще в 90-х годах прошлого века «јнгара». ѕредполагалось, что это будет целое семейство ракет, в том числе и т€жела€ кислород-керосинова€ «јнгара-ј5», способна€ заменить собой «ѕротон» и имеюща€ возможность совершать запуски с российских космодромов. √лавным преимуществом семейства «јнгара» специалисты считают возможность использовани€ универсальных ракетных модулей (”–ћ). –акеты в зависимости от грузоподъемности должны собиратьс€ из отдельных модулей, как из детского конструктора.

ќдин переезд как два пожара

–уководитель «–оскосмоса» ƒмитрий –огозин так говорил в 2018 году о необходимости быстрого перехода с «ѕротона» на «јнгару»: «„ем быстрее мы совершим этот переход, тем эффективнее у нас будет экономика данного предпри€ти€ и тем больше у нас по€витс€ возможностей свободного доступа –оссии в космическое пространство. ѕоэтому задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «ѕротонов» и затем этот проект закрыть. ƒалее летать исключительно на «јнгаре».

ќднако переходный период несколько зат€нулс€.

ћакеты ракет-носителей / ‘ото: –»ј Ќовости/–амиль —итдиков

ќсновной причиной такого длительного перехода стал переезд производства ракет из ћосквы (÷ентр имени ’руничева) в ќмск (ѕќ «ѕолет»). ѕроцесс перемещени€ производства стартовал еще в 2015 году и раст€нулс€ на п€ть лет, а вместе с тем раст€нул и программу летно-конструкторских испытаний ракеты. ѕервый полет «јнгары-ј5» был проведен в декабре 2014 года, а второй спуст€ почти шесть лет, 14 декабр€ 2020 года.

—уд€ по всему, теперь переходный период подходит к концу. –оссийска€ космонавтика, по мнению многих наблюдателей, переходит на качественно новый этап развити€, позвол€ющий вернуть утраченные было позиции.

¬с€ жизнь впереди

—ейчас дл€ «–оскосмоса» важнее всего как можно быстрее завершить программу испытаний «јнгары» и начать ее полноценное применение. ¬ ближайшей перспективе «јнгара», скорее всего, будет использоватьс€ лишь дл€ отечественных заказчиков. ѕока объем выпуска этих ракет будет невелик, они будут дороги и, соответственно, вр€д ли смогут полноценно конкурировать на мировом коммерческом рынке. ќднако согласно данным в официальном Twitter «–оскосмоса», после перехода от штучного производства к серийному экземпл€р будет обходитьс€ менее чем в 5 млрд рублей. Ёто достаточно конкурентоспособна€ цена дл€ запуска т€желой ракеты.

¬прочем, у т€желой «јнгары-ј5» в любом случае найдетс€ работа по запускам «–оскосмоса» и ћинистерства обороны. ¬ 2023 году должна быть достроена стартова€ площадка дл€ «јнгары» на космодроме «¬осточный». Ѕашн€ обслуживани€ возводитс€ в расширенном виде, с возможностью запуска пилотируемых миссий.

«апуск т€желой ракеты-носител€ "јнгара-5" / ‘ото: ћинистерство обороны –‘/mil.ru

ѕредполагаетс€, что именно с ¬осточного в конце 2023 года состоитс€ первый полет пилотируемого космического корабл€ «ќрел». ѕервый полет будет беспилотным, затем по плану через год должен состо€тьс€ полет на ћеждународную космическую станцию, со стыковкой, но тоже в беспилотном варианте. ¬ 2025 году, после тщательных испытаний, «ќрел» выйдет на орбиту в пилотируемом варианте — естественно, при помощи «јнгары».

роме того, модернизированные версии «јнгары» будут использоватьс€ на первых этапах российской лунной программы. ак говорит сам ƒмитрий –огозин, «јнгара» в ее различных новых верси€х (5ћ, 5¬) становитс€ основным средством выведени€ т€желых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследовани€ дальнего космоса. <...> ќсновной инструмент дл€ начала лунных исследований мы уже нащупали».

ѕри помощи т€желых ракет можно попробовать реализовать многопусковые схемы, когда лунный модуль собираетс€ пр€мо на орбите, за несколько запусков. ќтдельно стоит упом€нуть «јнгару-5¬» — вариант «јнгары-ј5ћ» повышенной грузоподъемности за счет применени€ водородной ступени. Ёта ракета сможет выводить на орбиту в полтора с лишним раза больше груза, чем «јнгара-ј5» — 38 т против 24 n. —уд€ по тому, что на космодроме ¬осточный журналистам показывали стро€щеес€ хранилище дл€ водорода на стартовой площадке «јнгары», производство этого варианта ракеты вопрос уже решенный.

—тране нужна т€жела€ ракета-носитель — и дл€ военных спутников, и дл€ спутников св€зи на √—ќ. » если сейчас не доводить до ума «јнгару», а начать делать что-то с нул€, то будет потер€но лет 10, не меньше. ј этого допустить просто нельз€. роме того, пригодитс€ «јнгара» и мировой космонавтике, также испытывающей нужду в ракетах такого класса...

ћетки: ракета-носитель "ангара" космонавтика |

—траницы нашей истории. Ћуноход Ц 1 |

Ёто цитата сообщени€ kakula [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

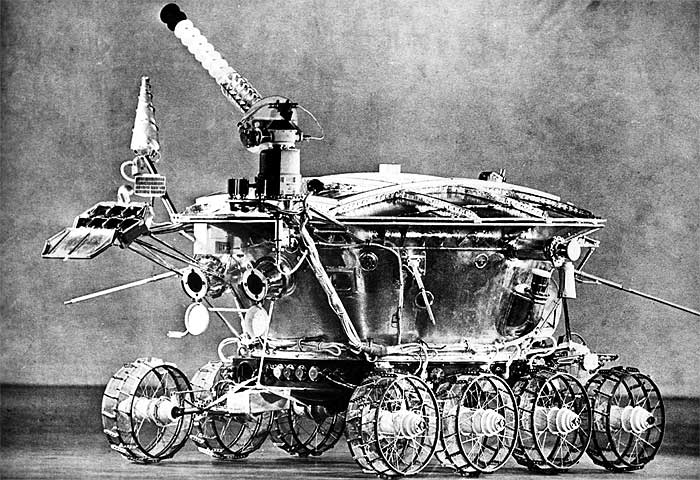

17 но€бр€ 1970 года в 06:46:50 космическа€ станци€ "Ћуна-17" (≈-8 є203) благополучно прилунилась в ћоре ƒождей в точке с координатами 38∞17" с.ш. 35∞ 00" з.д, а через два с половиной часа, ушедших на осмотр места посадки и развертывани€ трапов, со ступени “ на лунный грунт деловито съехал "Ћуноход-1" (аппарат 8≈Ћ є203), став "п€тым подвижным образованием" на Ћуне после јрмстронга, ќлдрина, онрада и Ѕина.

ЂЋуноходї стал последним аппаратом серии ≈, которую разрабатывали в королевском ќ Ѕ-1. —начала разработкой этой темы зан€лс€ проектный отдел ћ. .“ихонравова. ћассу аппарата ограничили 600 килограммами, определили и ракету-носитель, необходимую дл€ успешной его доставки на спутник «емли. Ќеобходимо было теперь проработать внешний вид ЂЋуноходаї, дл€ чего сначала определитьс€ со способом передвижени€ по поверхности. “ут инженеры несколько растер€лись, в 1960 году, а именно тогда начались работы, о поверхности Ћуны не знал никто. ѕредполагалось, что поверхность Ћуны - нека€ "хл€бь", образованна€ 10-метровым слоем ничего не несущей лунной пыли, и предлагались совершенно фантастичные проекты "луноплавов", пока наконец —ергей ѕавлович постановил в приказном пор€дке "Ћуну считать твердой", а аппарат оснастить либо гусеницами, либо колесами. ѕоначалу дл€ конструировани€ аппарата был выбран Ќаучно-исследовательский институт √оскомитета автотракторного и сельскохоз€йственного машиностроени€ (Ќј“»), но в мае 1963 года институт отказалс€ работать над шасси в св€зи с требованием ќ Ѕ-1 уменьшить массу шасси сo 120 до 85-100 кг.

–аботы были переданы в ленинградский ¬Ќ»»-100 (позже ¬Ќ»»“рансћаш), разрабатывавший до этого ходовые части советских танков. “ам нашлись великолепные специалисты - јлександр Ћеонович емурджиан и его ближайшие помощники: ѕавел —тепанович —ологуб и ¬ладимир ѕетрович ¬еличко. ¬ начале 1965 года было разработано гусеничное шасси, но утвердить его оролев так и не успел. –уководство отраслью прин€ло решение о передаче части работ в другие организации, и автоматические межпланетные станции перешли к химкинскому ћашиностроительному заводу имени —.ј.Ћавочкина. ѕроект шасси был пересмотрен в пользу восьми ведущих колес и наконец осенью 1966 года переработанный эскизный проект ЂЋуноходаї был утвержден √еоргием Ќиколаевичем Ѕабакиным. Ќачалась конструкторска€ проработка аппарата. Ќеобходимо было определить физико-механические и химические параметры лунного грунта, сконструировать специальную аппаратуру дл€ изучени€ магнитных полей, телевизионной и телефотометрической панорамной съемок. јктивна€ работа должна была продолжатьс€ в течение 3 мес€цев.

»з числа работников ћинистерства обороны был создан экипаж Ђлуноходаї, причем выбирали военных, которые не имели никакого опыта управлени€ транспортными средствами - земной опыт на Ћуне только бы мешал.

концу 1967 года объект Ђ≈-8ї (станци€) был готов. —ам аппарат Ђ8EЋї (луноход) весил 756 кг, имел длину с открытой крышкой солнечной батареи 4.42 м, ширину 2.15 м, высоту 1.92 м. ћасса шасси составила 84 кг, диаметр каждого из восьми ведущих колес по грунтозацепам составл€л 510 мм, ширина 200 мм. олесна€ база 170 мм, а ширина колеи 1600 мм. аждое колесо имело каркас из трех титановых ободьев, обт€нутых сеткой из нержавеющей стали (размер €чеек сетки был выбран в результате специального исследовани€ на модели лунного грунта) и снабженных титановыми грунтозацепами. ¬переди ЂЋуноходаї предполагалось установить площадку, на которую космонавт мог встать, и управл€ть аппаратом, как на электрокаре, но конкретных проработок в этом направлении не было.

ƒл€ управлени€ Ђлуноходомї отобрали 11 офицеров (в пор€дке распределени€ по экипажам):

командиры - Ќиколай ≈ременко, »горь ‘едоров;

водители - √абдухай Ћатыпов, ¬€чеслав ƒовгань;

штурманы-навигаторы - онстантин ƒавидовский, ¬икентий —амаль;

бортинженеры - Ћеонид ћосензов, јльберт ожевников;

операторы остронаправленной антенны - ¬алерий —апранов, Ќиколай озлитин;

резервный водитель и оператор - ¬асилий „убукин.

»спытывалс€ ЂЋуноходї на амчатке, у подножь€ вулкана Ўевелуч, который извергалс€ в 1964 г., и на шлаковом плато у вулкана “олбачик на высоте 1200 м. ѕлощадка под “олбачиком напоминала лунные мор€ - базальтовые шлаки, уклоны не превышали 6-8 градусов. Ћуноход мог ползти на уклонах и в 45 градусов. Ѕыл случай, когда колесо заклинило камнем и, таким образом, одна ходова€ пара вышла из стро€. Ќо луноход отлично шел и на трех оставшихс€ парах. ”правл€л движением по 20-метровому кабелю с выносным пультом механик, который трассы не видел.

19 феврал€ 1969 года в 9 часов 48 минут был произведен первый старт, окончившийс€, к сожалению, неудачей - у ракеты разрушилс€ головной обтекатель. —ледующий запуск лунохода состо€лс€ 10 но€бр€ 1970 года. "Ћуна-17", совершив неполный виток вокруг «емли, направилась к Ћуне, 12 и 14 но€бр€ были проведены плановые коррекции траектории перелета, 15 но€бр€ "Ћуна-17" вышла на орбиту искусственного спутника Ћуны высотой 85х141 км и периодом обращени€ 116 минут, а сегодн€ состо€лась посадка.

—амым сложным оказалось управление аппаратом. ¬есь первый лунный день экипажи ЂЋуноходаї приноравливались к необычным телеизображени€м. Ќа передачу одного кадра уходило от трех до 20 секунд в зависимости от рельефа! –аботали люди по два часа в день, смен€€ друг друга, в ÷ентре дальней космической св€зи под ≈впаторией. ƒлительность сеансов составл€ла в среднем 4-6 часов.

“ри первых "гарантийных" мес€ца помимо изучени€ лунной поверхности ЂЋуноходї выполн€л еще и прикладную программу: отрабатывал поиск района посадки лунной кабины. 18 €нвар€ Ћуноход-1 вернулс€ на место своей посадки и отправилс€ на север, продолжа€ научную программу. 20 феврал€, по окончанию 4 лунного дн€, “ј—— сообщило о полном выполнении первоначальной программы работ лунохода, но маленький странник и не думал отдыхать. ѕришлось управленцам вместе с учеными разрабатывать программу работ на следующий лунный день, и еще на следующий, и еще... ¬ итоге ЂЋуноходї в три раза перекрыл свой первоначально рассчитанный ресурс. ѕоследний сеанс с луноходом завершилс€ 14 сент€бр€ в 16:05 ƒћ¬, 30 сент€бр€ в месте сто€нки ЂЋуноходаї наступил 12 лунный день, но аппарат так на св€зь и не вышел. ¬се попытки войти с ним в контакт были прекращены 4 окт€бр€ 1971 года. ƒе€тельность аппарата на Ћуне завершилась "естественной смертью в весьма преклонном возрасте". Ћегенда же гласит, что бродит он по Ћуне и сегодн€.

ќсновные итоги работы "Ћунохода-1": обследована площадь в 80000 кв.м, получено свыше 20000 снимков поверхности и более 200 панорам, более чем в 500 точках поверхности определены физико-механические свойства поверхностного сло€ лунного грунта, а в 25 точках проведен его химический анализ, пройденное рассто€ние -10540 м, длительность активного функционировани€ - 301 сут 06 час 37 мин.

¬ начале 1971 года, в честь удачного осуществлени€ сложнейшей работы, на Ћуне были изображены при помощи колес ЂЋуноходаї две цифры - 8 и 24, посв€щенные празднику 8 марта и XXIV съезду ѕ——.

Ќа аукционе —отбис в 1994 году одна из этих машин (ЂЋуноходовї было на Ћуне два!), была продана за 68500 долларов с условием самовывоза. ѕокупателем стал некий богатый €понец, за€вивший, что за эту машину он спокоен - угнать ее не смогут, да и не заржавеет никогда. "ј когда япони€ долетит до Ћуны, € этот ЂЋноходї и заберу". "≈сли найдешь", - ехидно фыркнули в толпе наши земл€ки.

ћетки: луноход космонавтика |

ѕочему последний космонавт ———– улетел из одной страны, а вернулс€ в другую... |

Ёто цитата сообщени€ adpilot [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

сожалению, герой —оветского —оюза и –оссии —ергей рикалЄв не получил такой мировой славы, как ёрий √агарин или ¬алентина “ерешкова. ƒаже не все росси€не знают о существовании такого космонавта и о его интересной биографии. ј между тем он в течение дес€ти лет был рекордсменом «емли по самому долгому суммарному времени пребывани€ в космосе. ј еще он невольно стал единственным космонавтом, который отправилс€ на орбиту из —оветского —оюза, а вернулс€ – когда ———– уже распалс€.

ќн был спокоен и знал, что скоро вернетс€

»нженер-механик по образованию, к полетам в космос —ергей рикалЄв начал готовитьс€ в 1988 году. ѕервый же его полЄт был очень долгим – продлилс€ полгода.

¬о второй раз его отправили в космос в мае 1991-го вместе с соотечественником јнатолием јрцебарским и ’елен Ўарман из ¬еликобритании. »нтересно, что их иностранна€ «коллега» не была профессиональным космонавтом. ќднажды ћихаил √орбачев при встрече с ћаргрет “этчер пообещал премьер-министру, что ———– отправит в космос британского космонавта. “этчер тут же устроила на родине конкурс, победила в котором инженер кондитерской фабрики «ћарс» ’елен Ўарман. ≈е начали готовить к полету. Ќаша страна широким жестом запустила иностранку в космос на ракете-носителе «—оюз» за свой счет. стати, на орбите ’елен пробыла всего семь дней.

ак позже вспоминала она, на «ћире» рикалдЄв всегда выгл€дел спокойным и сосредоточенным, и возникало ощущение, что он чувсвует себ€ на орбите как дома. ƒаже в самых непростых ситуаци€х (например, когда возникли проблемы со стыковкой) он сохран€л самообладание и выгл€дел уверенным. ј еще он очень любил невесомость…

»значально планировалось, что рикалЄв пробудет в космосе только п€ть мес€цев (при этом произведет с јрцебарским шесть выходов в открытый космос), однако все вышло иначе: —ергею пришлось «задержатьс€» на орбите еще на несколько мес€цев. “аким образом, домой он вернулс€ только через 311 дней. ћожно только догадыватьс€, что испытывает человек, когда он настроилс€ вернутьс€ на «емлю, а его став€т перед фактом: мол, полетай-ка ты еще. —колько? Ќеизвестно.

¬ космос рикалЄв отправилс€, будучи гражданином ———–, а когда вернулс€ – —оветского —оюза уже не существовало. ”летел, будучи ленинградцем, а прилетел – жителем —анкт-ѕетербурга. ѕутч 1991 года произошел, когда —ергей был в космосе. ќб этом и о других знаковых событи€х в ———– (например, о том, что в декабре 1991-го √орбачев сложил свои полномочи€ как советский президент) космонавт узнавал от «земл€н».

ѕочему так вышло?

Ќекоторые —ћ» писали, что на возвращение советского космонавта домой у «внезапно обнищавшего» —оветского —оюза не нашлось денег или что его просто «забыли в космосе». онечно же, это не так. огда после распада ———– «Ѕайконур» отошел азахстану, руководитель бывшей союзной республики и новоиспеченного самосто€тельного государства Ќурсултан Ќазарбаев потребовал, чтобы в космос об€зательно отправили гражданина его страны.

„тобы не портить политические отношени€ и еще по р€ду причин, к полету спешно подготовили казаха “октара јубакирова – отличного летчика-испытател€, но, увы, не имевшего «космической» практики. ¬торым по программе летел космонавт из јвстрии ‘ранц ‘ибек (тоже не опытный в космических полетах), а третьим – командир корабл€, летчик-космонавт јлександр ¬олков.

¬ернуть —ерге€ на «емлю планировалось 2 окт€бр€ 1991 года. станции «ћир» пристыковалс€ «—оюз», в котором были доставлены јубакиров, ‘ибек и ¬олков. ѕоскольку двое из них – јубакиров и ‘ибек – опыта космических полетов не имели, через неделю их вернули обратно, а ¬олков, с которым рикалЄв, кстати, уже был в космосе во врем€ своего первого полЄта, осталс€ на орбите. ¬место него на «емлю с иностранцами возвратилс€ јрцебарский, а вот дл€ рикалЄва попросту не нашлось свободного места.

—казать точно, когда следующий корабль отправитс€ к станции, на тот момент не мог никто. —ергей осталс€ на «ћире» на неопределенное врем€, серьезно риску€ здоровьем. » тут даже такой уверенный и невозмутимый космонавт, как он, засомневалс€, справитс€ ли. ѕозже он признавалс€ —ћ», что не был уверен в том, хватит ли у него сил выжить до завершени€ программы.

„то же касаетс€ финансов, то они стали причиной отсрочки лишь отчасти. ¬ стране действительно был финансовый кризис и вернуть двух космонавтов было делом слишком затратным. ќднако на борту находилась капсула, которую рикалЄв и ¬олков могли использовать дл€ своего возвращени€ на «емлю. Ќо вс€ загвоздка была в том, что если бы они покинули «ћир» раньше времени, станци€ осталась бы пустой и ее некому было бы обслуживать. ƒл€ обоих выбор оказалс€ очевиден: оставатьс€ и ждать, когда у «емли будет возможность их заменить. » они остались и продолжили работу. ¬ частности, совершили выход в открытый космос, который продлилс€ более четырех часов.

«ћы должны были спасти нашу космонавтику, поэтому € оставалс€ на станции», — сказал позже —ергей в одном из интервью.

¬озвращение из ———– в –оссию

ƒомой рикалев и ¬олков вернулись только в конце марта 1992-го. ќни приземлились на территории азахстана недалеко от города јркалык. —пуститьс€ с корабл€ «—оюз» последнему советскому космонавту и по сути последнему гражданину ———– помогала группа из четырех человек. ќн был бледен, как мел, его лицо покрывали капли пота. ќдин мужчина обмахивал его лицо носовым платком, а второй – подал ему гор€чий бульон...

—ловно у гост€ из прошлого, прилетевшего на машине времени, на рукаве —ерге€ красовалась нашивка – советский флаг и буквы «———–».

¬осстановившись после полета, рикалев постепенно вернулс€ к тренировкам, а затем стал готовитьс€ к следующему космическому путешествию – уже на «Ўаттле». ќн стал участником российско-американской команды, став таким образом еще и первым отечественным космонавтом, совершившим полет на американском корабле.

«а весь период пребывани€ в космосе рикалЄв облетел нашу планету п€ть тыс€ч раз, а в общей сложности за все свои шесть полетов (позже были и другие) он пробыл в космосе 803 дн€. Ётот рекорд никто не мог побить вплоть до 2015 года.

—ейчас —ергею рикалЄву 61 год, он серьезно занимаетс€ спортом и научной де€тельностью.

ѕо материалам discovermagazine.com, kp.ru, severnymayak.ru

¬ продолжение темы читайте о том,

ћетки: сергей крикалЄв космонавтика |

ѕо пути —ерге€ ѕавловича оролева. —овременный российский пилотируемый проект. „асть 1. Ђ‘едераци€ї |

Ёто цитата сообщени€ adpilot [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ёто про наш проект пилотируемого полета к Ћуне. “о есть про проект, в который многие не вер€т, который часто высмеивают; тем не менее, он все эти годы развивалс€ и достаточно серьезно. Ћюбые изменени€ видны только во времени. я даже не стану утверждать, что проект точно будет реализован – это зависит от слишком многих факторов.

“ем не менее, развитие есть, и мы должны будем многое увидеть в железе в ближайшие годы. » € даже не могу винить скептиков, поскольку каких-либо толковых описаний пока не было. ¬с€ информаци€ хоть и открыта, но распылена среди весьма большого количества презентаций и интервью.

’отел бы отметить, что все перипетии заслуживают отдельной книги, которую €, возможно, напишу.

»так, истори€ началась приблизительно дес€ть лет назад. –уководитель ÷ентра пилотируемых программ ÷Ќ»» машиностроени€, доктор технических наук √еоргий арабаджак, вспоминает про этот ключевой момент:

«” нас в ÷Ќ»»маш был большой Ќ“—, мы совещались больше 8 часов с представител€ми 13 организаций на тему, куда нам лететь — на Ћуну или на ћарс. ¬ итоге коллегиально прин€ли решение остановитьс€ на лунном направлении».

ѕервым видимым результатом этого решени€ было закрытие проекта « липер». ѕроект интересный, но он был оптимизирован дл€ транспортных операций на орбите «емли. – «Ёнерги€» пыталась на его базе сделать и межпланетный вариант, однако вскоре стало очевидно, что лучше начать разработку нового корабл€ с нул€. “ем более что капсульный вариант несколько ближе к опыту данной организации, чем крылатый с посадкой на аэродром.

—ейчас мы знаем этот корабль (видимо, ненадолго) под названием «‘едераци€». » по последним сообщени€м, его чертежи уже зафиксированы и началось изготовление первого летного экземпл€ра. Ќо за дес€ть лет мы не только разработали этот корабль. –азных Ќ»–ов было куда больше.

Ѕыл такой старый советский фильм «»ду искать». ¬ нем новичок показывает опытному инженеру свой чертеж:

— Ќеплохо… —едьмой вариант?

— ак догадались?

— Ќа двадцать седьмом поймЄшь.

¬от и наша лунна€ программа – это, может, и не двадцать седьмой вариант, но где-то двадцатый. ћногое уже отброшено, а ключевые элементы определены. » если не смотреть в суть проекта и не наблюдать его в развитии, этого можно не пон€ть.

ак же выгл€дит сего дн€ наша лунна€ программа? ƒавайте разберЄмс€. —начала попробуем пон€ть, зачем нам нужна именно «‘едераци€», ведь у нас уже есть корабль «—оюз».

Ћунна€ орбита

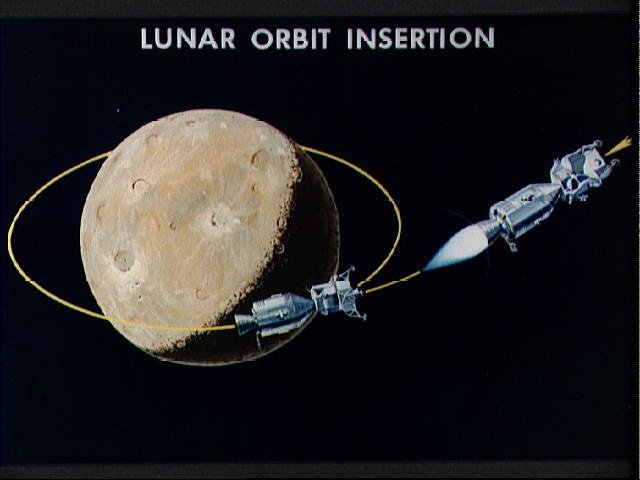

ƒл€ начала нужно понимать, что все текущие проекты – как освоени€, так и изучени€ – св€заны с выходом станций на орбиту спутника Ћуны. —ерьезные пролетные миссии остались в прошлом. »менно с лунной орбиты удобно изучать ее поверхность. »менно на лунной орбите удобно собирать орбитальную станцию. »менно на лунной орбите энергетически удобно ждать посадочный корабль после взлета с Ћуны. »менно через лунную орбиту летали к Ћуне «јполлоны».

ѕример схемы перелета. ¬иден старт к «емле, выход на лунную орбиту, расстыковка с посадочным модулем, стыковка с ним после взлета с Ћуны и старт к «емле.

ƒругими словами, чтобы успешно выполн€ть пилотируемые миссии, желательно уметь выходить на орбиту спутника Ћуны и стартовать с этой орбиты к «емле.

Ѕаллистические особенности перелета с «емли на Ћуну таковы, что дл€ торможени€, необходимого дл€ выхода на орбиту Ћуны с траектории перелета, требуетс€ примерно 800 м/с. «адача не полностью симметрична€, но дл€ старта с орбиты при возвращению на «емлю потребуетс€ примерно такой же импульс.

»наче говор€, суммарный импульс корабл€ должен быть где-то 1600 м/с. ћожно вспомнить еще и про коррекции как на трассе «емл€-Ћуна, так и на орбите Ћуны. “акже сейчас рассматриваетс€ в первую очередь пол€рна€ орбита, на нее выйти ещЄ труднее.

сожалению, цифры мало что говор€т о схеме миссии. Ќабрать данную скорость можно разными способами. ѕока дл€ полета к Ћуне были разработаны две схемы, которые, хоть и решали одну задачу, идеологически очень сильно отличались друг от друга. Ќазовем эти варианты перелета схемой типа «јполлона» и «Ќ1-Ћ3».

—хема «јполлона»

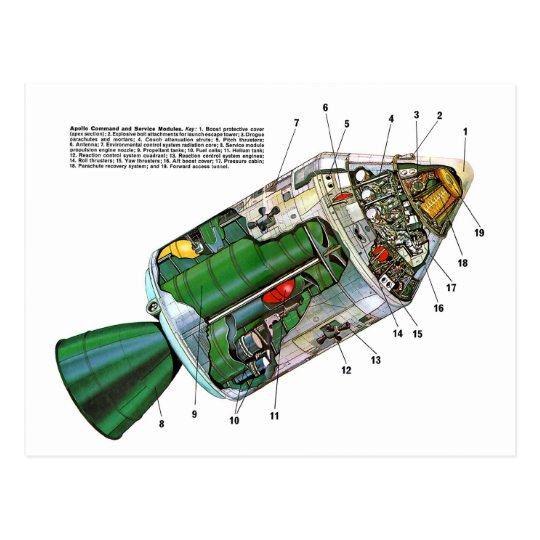

¬ данной схеме за торможение при выходе на орбиту спутника Ћуны и при старте с ее данной орбите отвечал орбитальный корабль – так называемый командно-сервисный модуль (CSM). Ѕолее того, он должен был выводить на орбиту не только себ€, но и т€желый посадочный модуль массой пор€дка 14,5 тонн. Ёто хорошо видно на представленной схеме:

»з-за этого его характеристическа€ скорость (максимальна€ скорость, что он мог набрать) была очень велика, куда больше нужной в 1600 м/с. —ам корабль, по сути, состо€л из топлива. ѕри полной массе корабл€ в 28 тонн, 18 тонн ушло именно на топливо: запас настолько большой, что вр€д ли в ближайшее врем€ по€витс€ пилотируемый корабль, который сравнитс€ с ним по энергетике.

¬от его разрез. ’орошо видны огромные цилиндрические баки с топливом.

—хема «Ќ1-Ћ3»

¬ отличие от «јполлона», в нашей схеме за торможение и выход на орбиту Ћуны, отвечал уже отдельный блок «ƒ».

Ќа этой схеме видна вс€ наша св€зка. Ѕолее того: блок «ƒ» также отвечал за возможный доразгон по пути к Ћуне, выход на лунную орбиту и отработку большей части импульса дл€ посадки Ћ .

ќрбитальный корабль (он шел под аббревиатурой Ћќ ) должен был отработать только импульс дл€ перехода на траекторию полета к «емле. ¬прочем, и минимальна€ характеристическа€ скорость в 800 м/с – это не шутки, и по запасам топлива Ћќ был рекордсменом среди наших кораблей. ќбща€ масса корабл€ 9,8 тонны, из них 3,1 тонн приходилось на топливо.

—овременные корабли

“еперь сравним «јполлон» и Ћќ с энергетикой современных кораблей, предназначенных дл€ полетов к Ћуне. ј именно — «ќрион» и «‘едерацию».

’отел бы заострить ваше внимание за том, что выбор одной из вышеописанных схем очень важен. “акой выбор должен был быть сделан еще на самом начальном этапе проектировани€ миссии, и все системы должны были рассчитыватьс€ именно под такие схемы. “акже нужно отметить: из-за того, что корабли пока не полетели, а во врем€ их разработки многое мен€лось, найти точные данные достаточно сложно. Ќапример, при разработке «ќриона» кардинально помен€лс€ агрегатный отсек с топливом. ќн даже сменил страну производител€: если изначально его должны были изготавливать в —Ўј, то сейчас его делает ≈вропа.

¬ результате многие цифры «плавают», так как, видимо, относ€тс€ к разному времени. Ќапример, везде указываетс€ масса «ќриона» в 25 тонн. огда же € все просуммировал, € получил 24 тонны. »ли обща€ ’— корабл€ – 1800 м/с, тогда как у мен€ получилось 1500.

¬еро€тно, дело в том, что многие цифры указываютс€ округленно. Ќапример, вр€д ли в баках «ќриона» ровно 9 тонн топлива, как указано в тех источниках, что € изучал.

≈ще больше проблем с «‘едерацией»: она еще дальше от запуска, и в ней тоже многое изменилось. примеру, агрегатный отсек хоть и не помен€л производител€, но его компоновка, суд€ по схемам разных лет, помен€лась кардинально.

Ќо в целом данных хватает и оценить энергетику можно. ¬ первом приближении.

” мен€ получилась така€ схема

ќп€ть же повторюсь: это только обща€ оценка, чтобы пон€ть уровень цифр. ¬ реальности все немного сложнее. Ќапример, «ќрион», как и «јполлон», планируют использовать дл€ доставки на орбиту Ћуны блоков станции с последующей сборкой. ѕросто рабоча€ орбита станции – не низка€ кругова€, а высокоэллиптическа€. Ёнергетика дл€ выхода на нее меньше.

Ќо даже по этой схеме хорошо видно, что если —Ўј выбрали дл€ реализации схему «јполлона», то мы дл€ «‘едерации» — схему «Ќ1-Ћ3». ƒоставл€ть наш корабль на орбиту Ћуны должен специализированный блок. онечно, это не €вл€етс€ особенным секретом. Ќо так как данные о корабле разбросаны среди большого числа презентаций, то пон€ть этот момент довольно сложно. ’от€ и в них порой пр€мо указываетс€, что масса корабл€ в 20 тонн – это также его масса на орбите искусственного спутника Ћуны. ј в компоновке виден разгонный блок. “ем не менее, действительно многие не понимают этот простой, но ключевой момент. » что перейти на другую схему сейчас уже невозможно…

ƒостаточно интересен вопрос, какой разгонный блок планируетс€ дл€ выхода «‘едерации» на лунную орбиту. ¬прочем, вариантов не так уж и много, и догадатьс€ не сложно. Ёто должен быть блок «ƒ». ƒа, тот самый, что был и у «Ќ1-Ћ3» дл€ аналогичной цели. ѕричем, если это случитс€, он спуст€ более чем п€тьдес€т лет после разработки выполнит то, ради чего его создавали. ¬се эти годы он летал не по целевому назначению. ћежпланетные аппараты к планетам выводил, спутники на √—ќ…

¬прочем, иногда рисуют и другие блоки. Ќо блок «ƒ» очень хорошо подходит и компоновочно и по энергетике.

«—оюз» на орбите Ћуны

“акже из схемы видно, что современный «—оюз» не способен выйти на орбиту Ћуны или уйти с орбиты, если на нее забросит блок «ƒ». ” «—оюза» слишком маленький запас скорости. » это пон€тно: дл€ полетов к ћ — большие запасы скорости не нужны.

«начит, необходима специальна€ модификаци€ «—оюза». ѕричем отдельный вопрос, сколько она будет весить. — одной стороны, Ћќ 1968 года весил около 10 тонн – не така€ и больша€ цифра, в два раза легче «‘едерации». Ќо эта цифра была достигнута путем жертв, на которые сейчас уже вр€д ли пойдут. Ќапример, там не было полноценного стыковочного узла с переходным отсеком. »ли тот же вопрос системы жизнеобеспечени€.

Ћќ был рассчитан на двух человек, с максимальным временем полета в 13 суток. ѕрактически минимум дл€ полетов к Ћуне. ” «‘едерации» — четыре человека и врем€ автономного полета до мес€ца. «—оюзы» сейчас летают на трое суток и два человека – это сейчас мало.

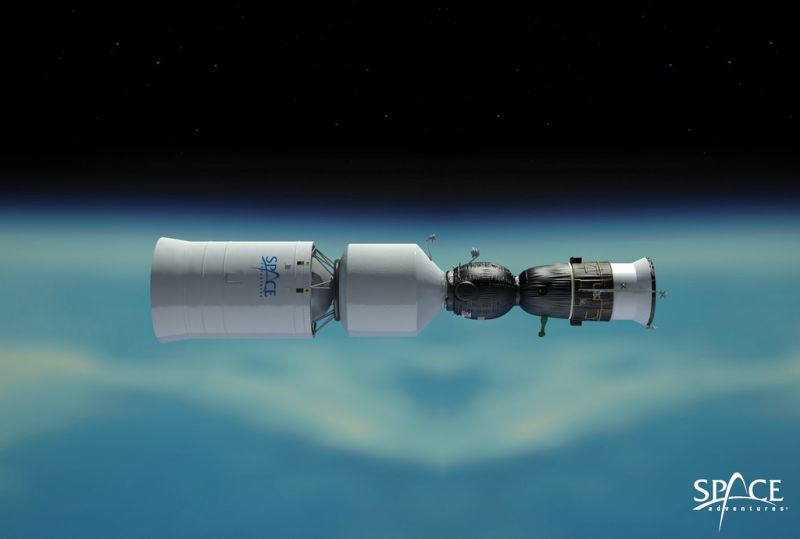

— большой степенью веро€тности, даже при использовании современных материалов масса корабл€ на орбите Ћуны будет более 10 тонн. ¬ качестве варианта можно посмотреть на эту компоновку, что нарисовал јнатолий «ак в 2006 году. “акой вариант «—оюза» доставл€етс€ на орбиту Ћуны тоже при помощи блока «ƒ». Ќо дл€ старта используетс€ разгонный блок «‘регат».

«на€ массу «—оюза» и «‘регата», можно оценить общую массу системы в 14-15 тонн. Ќа 5-6 тонн меньше «‘едерации». Ќо подобна€ схема будет обладать куда меньшими возможност€ми и тоже потребует значительных доработок. Ќапример, текуща€ автономность «‘регата» оцениваетс€ в двое суток, а «—оюз», при сохранении компоновки текущего «—оюз-ћ—», не сможет успешно стыковатьс€. „асть двигателей причаливани€ и ориентации «—оюза» наход€тс€ на хвостовой юбке, и в данной схеме закрыты «‘регатом».

ќценива€ врем€, что потребуетс€ на разработку нового агрегатного отсека и модификацию «—оюза», лично € не уверен, что сейчас быстрее создать этот вариант, чем отработать «‘едерацию». отора€ обладает куда большими возможност€ми.

«—оюз-Ћ»

“о есть лунный «—оюз» не нужен? —ложный вопрос. ѕросто под данным названием подразумеваетс€ еще один вариант, не €вл€ющейс€ конкуренцией «‘едерации». ¬едь выше мы рассматривали именно вариант серьезного корабл€, способного выйти на орбиту спутника Ћуны. Ќо в полете к Ћуне этот момент совершенно не об€зателен. ћожно совершить облет Ћуны и без выхода на орбиту. Ѕолее того, именно такую миссию мы реализовали в 60-е годы. ƒо пилотируемых полетов дело не дошло, но советские черепашки стали первыми живыми существами, облетевшими Ћуну.

¬прочем, если тогда пошли на заметные жертвы, чтобы упаковать «—оюз» с блоком «ƒ» в один «ѕротон», то сейчас на это вр€д ли решатс€. Ћетать без запасного парашюта, как это делали тогда, сейчас будет полной авантюрой. “екущий проект предусматривает сборку комплекса на орбите «емли при помощи стыковки. Ѕлаго, за последние 50 лет она у нас хорошо отработана. » может выгл€деть примерно так:

ƒл€ этого требуетс€ один запуск «ѕротон» и один — «—оюза». » стыковка на орбите.

ѕодобный проект способен только облететь Ћуну, но при успешной реализации он позволит восстановить наш опыт по работе с корабл€ми возле Ћуны – как в плане св€зи, так и дл€ определени€ траекторий и требуемых уровней коррекции. ћы оп€ть вспомним, как возвращать объекты со второй космической скоростью, какие будут требоватьс€ алгоритмы управлени€ —ј дл€ возвращени€ на нашу территорию и многое другое.

“ака€ мисси€ выгл€дит куда дешевле одного пуска «‘едерации» и позволит получить хороший опыт перед ее пусками, а возможно, и уменьшить врем€ на ее отработку. ѕросто хоть начало летных испытаний «‘едерации» стоит на 2022 год, именно ее полет к Ћуне назначен на конец 20х. огда по€в€тс€ подход€щие носители.

¬прочем, пока подобных «—оюзов-Ћ» нет в планах. Ќо «–оскосмос» серьезно нацелилс€ на создание «‘едерации», а значит, и на пуски к Ћуне.

¬от только корабль – это еще не всЄ. ¬озникает вопрос: как его выводить к Ћуне?

ѕро это будет втора€ часть...

Ўубин ѕавел

ћетки: лунна€ программа космонавтика |

ќЎ ј ¬ ќ—ћќ—≈ |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

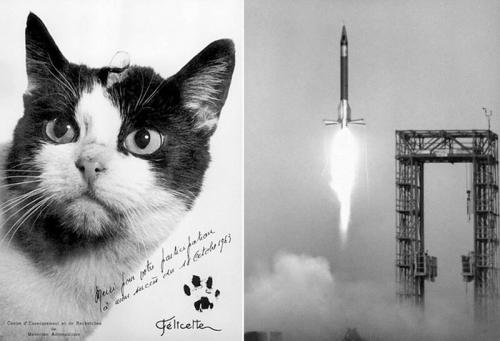

‘елисетт — единственна€ кошка в мире, котора€ побывала в космосе.

ѕрошедшему ƒню кошек посв€щаетс€.

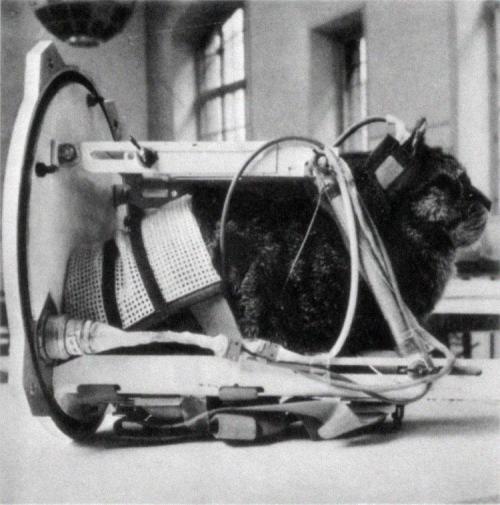

ƒо прин€ти€ в "космический" отр€д ‘елисетт была обыкновенной бездомной кошкой, котора€ жила на улицах ѕарижа. ќна была прин€та в первый кошачий отр€д, который состо€л из четырнадцати животных и поначалу не имела имени (кличку ‘елисетт она получила уже после полЄта). ѕотенциальных "астронавтов" тренировали в центрифуге.

ƒл€ кошек придумали специальные контейнеры, в которых животные находились в своей естественной позе — лЄжа.

ѕушистых космонавтов пристЄгивали и приучали спокойно сидеть часами, с каждым разом увеличива€ длительность пребывани€ в контейнере. ѕосле нескольких недель тренировок из всего отр€да кошачьих был выбран кот по кличке ‘еликс, в одночасье ставший мировой знаменитостью. ≈го транслировали по телевизору, о нЄм говорили в новост€х по разным —ћ». Ѕыли даже отпечатаны марки с портретом ‘еликса.

Ќа самом деле, ‘елисетт отправилась в космос случайно… кот ‘еликс сбежал. ѕолЄт ракеты с котом на борту был назначен на 18 окт€бр€ 1963 года. Ќо пр€мо накануне запуска ‘еликс, прошедший всю подготовку и тренировки, пропал из комнаты, где содержались четвероногие космонавты. ота искали повсюду, но поиски не увенчались успехом и только тогда выбор пал на кошку ‘елисетт.

¬ тот же день ‘елисетт совершила суборбитальный полЄт на борту ракеты Veronique AGI. ¬ ходе полЄта она пережила перегрузку в 9,5 раз превышающую силу прит€жени€ «емли и достигла высоты 157 километров. ÷елых п€ть минут бесстрашна€ путешественница находилась в невесомости — на сегодн€шний день ‘елисетт остаЄтс€ единственной кошкой, котора€ испытала это состо€ние. ћенее чем через 15 минут после этого она благополучно вернулась на «емлю в катапультируемой капсуле. ѕосле полЄта ‘елисетт доставили в французский ”чебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA), где еЄ изучали ещЄ в течение нескольких мес€цев.

ћихаил √”–≈¬»„

ћетки: космонавтика |

ѕервый андроид-космонавт - из –оссии! |

Ёто цитата сообщени€ ќксана_Ћютова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—озданный отечественными инженерами андроид «‘Єдор» благополучно отправилс€ на орбиту на пилотируемом транспортном корабле «—оюз ћ—-14». «‘Єдора» можно считать первым полноценным роботом-космонавтом, поскольку он совершил полЄт не в грузовом отсеке, а в пилотском кресле.

—ери€ сообщений "–обототехника":

„асть 1 - –обот-разведчик дл€ атомных станций

„асть 2 - ѕервый андроид-космонавт - из –оссии!

ћетки: андроид фЄдор космонавтика |

јћ— Ћуна-1 в сторону Ћуны |

Ёто цитата сообщени€ ‘»Ћ»Ќ“≈ЋЋ≈ “ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—ейчас уже трудно сказать почему первый в мире пуск космической ракеты с јћ— Ћуна-1 у нас восприн€ли как первый блин комом и несколько замешкавшись постарались закамуфлировать (в дальнейшем это превратилось у наших "политиков" в "политику" "мыэтогонепроходили" и "вэтоммыневмноваты"). ј ведь при хорошем оснащении јћ— аппаратурой дл€ научных наблюдений ее полет мог бы принести новую славу советской неуке и технике. Ќо что началось в новом 1959 году так неудачно так до сих пор и при –огозине т€нетс€

2 €нвар€ 1959 года —оветским —оюзом был осуществлен запуск первой автоматической межпланетной станции ЂЋуна-1ї. —танци€ также имела названи€ ЂЋуна-1ƒї и Ђћечтаї. Ёто была траектори€ сближени€, без использовани€ старта с орбиты

4 €нвар€ ЂЋуна-1ї прошла на рассто€нии 6000 километров от поверхности Ћуны и вышла на гелиоцентрическую орбиту.

ѕопадани€ в Ћуну не произошло, так как в циклограмму полЄта закралась ошибка: при выдаче команды на отсечку двигател€ третьей ступени (блока Ђ≈ї), котора€ выдавалась с «емли, не было учтено (уже довольно значительное) врем€ прохождени€ сигнала от командного пункта до станции. Ќоситель и вс€ бортова€ аппаратура станции отработали правильно. Ќа выполнении бортовых экспериментов указанна€ наземна€ ошибка не сказалась. —реди выдающихс€ научных результатов, полученных в ходе полЄта ЂЋуны-1ї, можно отметить следующие:

ѕри помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный по€с «емли.

ѕри помощи ионных ловушек и счЄтчиков частиц были осуществлены первые пр€мые измерени€ параметров солнечного ветра.

Ѕыл успешно выполнен эксперимент по созданию искусственной кометы. 3 €нвар€ в 3:56:20 по московскому времени, на рассто€нии в 119500 км от «емли из станции было выпущено облако паров натри€ (1 кг); рассеива€сь в вакууме, облако светилось оранжевым светом в течение нескольких минут и наблюдалось с «емли как слаба€ звезда 6-й величины.

Ѕыло установлено отсутствие у Ћуны значительного магнитного пол€.

«адачу попадани€ в Ћуну выполнила јћ— Ћуна-2 спускаема€ часть которой видимо была аналогична јћ— Ћуна-1. 14 сент€бр€ 1959 года в 00:02:24 ЂЋуна-2ї впервые в мире достигла поверхности Ћуны в районе ћор€ ƒождей вблизи кратеров јристилл, јрхимед и јвтолик. —танци€ буквально врезалась в Ћуну со скоростью 3,3 км/сек, что, по оценкам специалистов, должно было создать на поверхности кратер диаметром от 15 до 130 метров. ћомент встречи јћ— с Ћуной зарегистрировали зарубежные и отечественные обсерватории, было даже сфотографировано подн€вшеес€ пылевое облако и произошЄл сбой радиосв€зи

јћ— Ћуна-1 и јћ— Ћуна-2

ƒл€ полета к Ћуне использовалась та же ракета –-7 котора€ выводила на орбиту первые »—«, но дл€ достижени€ Ћуны требовалось повысить скорость ракеты с первой космической до второй космической (с 8 до 11 км/с). ƒл€ этого –Ќ оснастили еще одной разгонной ступенью (получивша€ ракета получила наименование –Ќ Ћуна (8 72)).

ЂЋуна-2ї несла два вымпела Ч наполненных взрывчаткой шара, составленных из 72 п€тиугольников: 12 правильной формы, на поверхности которых были отчеканены герб ———– и надпись Ђ———–ї, и 60 неправильной формы с надписью Ђ———– сент€брь 1959ї. ќдин из шаров, диаметром 150 мм, был установлен на третьей ступени ракеты; второй, диаметром 90 мм Ч на самой станции.[4] –ассчЄт вЄлс€ на то, что при столкновении с поверхностью Ћуны внутри шара сработает ударный взрыватель; энергией взрыва скорость одного из п€тиугольников, оказавшегос€ направленным против движени€, будет погашена, и он останетс€ лежать на поверхности Ћуны относительно невредимым. ѕ€тиугольные элементы специально чеканились из нержавеющей стали. ќсвоение чеканки этих исторических п€тиугольников началось на ћонетном дворе в Ћенинграде ещЄ в 1958 году. ћонетному двору пришлось чеканить их п€ть раз Ч под каждую новую дату пуска после предыдущей неудачи (?) https://ru.wikipedia.org/wiki

ћетки: "луна-1" космонавтика марки |

‘антастическа€ живопись Ќикола€ ольчицкого |

Ёто цитата сообщени€ WoleDeMort [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

© Ќ. ольчицкий

ѕер. в эл. вид ё. «убакин, 2009-2017

—оветский художник Ќиколай ћихайлович ольчицкий рисовал дл€ журналов «“ехника - молодЄжи», «ќгонЄк», «ёный техник», иллюстрировал книги, рассказы, очерки. ¬ 1980 году, через год после смерти художника, в журнале «“ехника - молодЄжи» по€вилась небольша€ заметка о нЄм:–оманенко ћ. “ри пути в завтра.

я подготовил 79 фантастические иллюстрации Ќ. ольчицкого из книг и журналов 1940-х - 1960-х годов. сожалению, многие рисунки оказались очень грубо отретушированными. [Ќе я! я только нашЄл статью на просторах »нета и делюсь тут! - W.]

»ллюстрации отсканированы из книг и журналов, наход€щихс€ в архивах ёри€ «убакина („ел€бинск), ¬иктора ропанина („ел€бинск) и —ерге€ ’лынина (–остов-на-ƒону).

‘јЌ“ј—“»„≈— »≈ –»—”Ќ » Ќ» ќЋјя ќЋ№„»÷ ќ√ќ

![]()

Ќ. ольчицкий, 1950 год

(ƒмитриев ¬. ѕутешествие в «автра // “ехника - молодЄжи. - 1950. - є 4. - 1, 4 стр. обл.)

![]()

Ќ. ольчицкий, 1951 год

«Ќад «емлей двигалс€ новый искусственный спутник»

(«ахарченко ¬. ѕутешествие в «автра. - ћ.: ƒетгиз, 1952. - вкл.)

![]()

Ќ. ольчицкий, 1951 год

(«ахарченко ¬. ѕутешествие в «автра. - ћ.: ƒетгиз, 1952. - обл.)

ћетки: николай кольчицкий космонавтика рисунки |

Hayabusa 2: “ачдаун!!! |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

https://scienceblogger.livejournal.com/445232.html

японский зонд Hayabusa 2 минувшей ночью успешно провел забор образцов грунта астероида –югу. ќб этом сообщает сайт японского космического агентства (JAXA).

“а операци€, котора€ была проведена сегодн€, получила название Ђтачдаун-1ї (TD1). ¬ ходе этой части зонд плавно снизилс€ до 45 метров, завис над поверхностью астероида, а затем плавно спустилс€ к самой поверхности и коснулс€ ее специальным Ђрогом дл€ отбора образцовї (sampling horn). ¬ момент касани€ рог выстрелил в поверхность небольшой п€тиграммовой танталовой пулькой со скоростью 300 метров в секунду, котора€ должна подн€ть образцы грунта с поверхности.

ќжидаетс€, что в капсулу дл€ отбора образцов попадет от 0,1 грамма вещества, хот€ потенциально она способна прин€ть до 10 граммов. ѕо сообщени€м JAXA, процесс прошел успешно.

Ќекоторые —ћ» написали, что в отборе проб было задействовано устройство SCI (Small Carry-on Impactor), которое выстрелило в поверхность медным импактором со взрывчаткой. Ќа самом деле, SCI пока ждет своего часа. ƒело в том, что зонд должен привезти с –югу три образца грунта. ƒва из них Ц с поверхности, методом Ђтачдауновї, выстрелива€ из рога в –югу танталовой пулькой. ј вот затем в дело вступит SCI, который выстрелит в астероид взрывом 4,5 килограммами взрывчатки 2,5 килограммовым медным импактором (его масса в 500 раз выше!), который должен подн€ть к аппарату подповерхностные образцы. Ёта операци€ намечена на апрель 2019 года. ¬озвращение образцов грунт на «емлю планируетс€ на декабрь 2020 года.

ћетки: "hayabusa-2" астероид –югу астрономи€ космонавтика |

«онд NASA сфотографировал «емлю с рассто€ни€ 110 миллионов километров |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬раща€сь вокруг астероида Ѕенну, космический зонд, сделал уникальную фотографию нашего дома. ¬ рамках миссии Osiris-Rex были сделаны снимки за несколько дней до выхода на орбиту вокруг астероида Ѕенну в канун Ќового года. Ћевый нижний угол фотографии наиболее примечателен, так как более €рка точка Ц это «емл€ на рассто€нии в семьдес€т миллионов миль (110 миллионов километров), а Ћуна - как ещЄ меньша€ точка р€дом с ней, но всЄ ещЄ хорошо видима€.

ЂЌесмотр€ на то, что космический зонд находитс€ на огромном рассто€нии от «емли, «емл€ и Ћуна видны в левом нижнем углу из-за большой выдержки, используемой дл€ этого изображени€ (п€ть секунд)ї, - говоритс€ на сайте миссии. огда снимок был сделан, рассто€ние от зонда до Ѕенну составл€ло всего около 43 километров, поэтому в правом верхнем углу астероид выгл€дит настолько большим и €рким. ѕомимо всего прочего, на снимке можно увидеть главные звЄзды из созвезди€ √идры, которые расположились на снимке в правом нижнем углу.

Ќе стоит забывать и о самой цели миссии Osiris-Rex, котора€ заключаетс€ в сборе образцов породы и последующем их возвращении на «емлю к 2023 году. –анее сообщалось, что на астероиде Ѕенну зонд обнаружил воду в жидком состо€нии. ¬есь этот год Osiris-Rex проведЄт на орбите Ѕенну, изуча€ поверхность астероида, прежде чем на него приземлитьс€.

https://versiya.info/astronomy/99684

ћетки: астероид "бенну" "osiris-rex" космонавтика |

’елен c MarsТa |

Ёто цитата сообщени€ officersha [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

https://www.liveinternet.ru/users/3092214/post153733626/

∆≈Ќў»Ќџ - ќ—ћќЌј¬“џ на станции "ћ»–"

1991 – запуск «—оюз “ћ-12», ј.ѕ. јрцебарский, —. . рикалЄв (———–), ’. Ўарман (јнгли€).

19 ма€ 1991 года первый английский космонавт ’елен Ўарман на советском корабле «—оюз “ћ-12» отправилась в экспедицию на станцию «ћир».

ћетки: хелен шарман астронавты космонавтика |

осмический новый год |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ѕлагодар€ "Ќовым горизонтам" и "„анъэ-4" эти дни запомн€тс€ надолго. ћы увидели насто€щего снеговика где-то на далеких окраинах —олнечной системы:

ћетки: "новые горизонты" "чанъэ-4" "ультима туле" луна космонавтика |

ѕрограмма Ђ—пейс Ўаттлї: что получилось, а что нет |

Ёто цитата сообщени€ ƒежа¬ю57 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јмериканска€ государственна€ программа STS (Space Transportation System, Ђ осмическа€ транспортна€ системаї) более известна во всем мире как Space Shuttle (Ђ осмический челнокї). ƒанна€ программа была реализована специалистами NASA, ее основной целью было создание и использованием многоразового пилотируемого транспортного космического корабл€, предназначенного дл€ доставки на низкие околоземные орбиты и обратно людей и различных грузов. ќтсюда собственно и название Ц Ђ осмический челнокї.

„итать далее

ћетки: "спейс шаттл" космонавтика |

Ђ¬осход «емлиї, сн€тый экипажем Ђјполлона-8ї ровно 50 лет назад |

Ёто цитата сообщени€ lj_foto_history [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќдна из самых известных фотографий «емли, сделанна€ ровно 50 лет назад, 24 декабр€ 1968 года, в рамках миссии Ђјполлон-8ї.

»сточник фото: NASA

орабль Ђјполлон-8ї стартовал 21 декабр€ 1968 года на ракете-носителе Ђ—атурн-5ї. Ёто была перва€ пилотируема€ мисси€ по облету Ћуны (за полгода до высадки), продолжавша€с€ около 6 дней. »з них 20 часов корабль провел на орбите Ћуны, сделав 10 витков.

омандир миссии ‘рэнк Ѕорман (2-й полет), командир командного модул€ ƒжеймс Ћовелл (3-й полет) и пилот лунного модул€ ”иль€м јндерс (1-й полет) стали первыми людьми, увидевшими Ћуну так близко, а «емлю так издалека - с рассто€ни€ около 377 тыс. км.

‘ото было сделано ”иль€мом јндресом, хот€ увиденное, суд€ по воспомининаи€м, заставило всех троих схватить камеры. ‘ото Ђ¬осход «емлиї стало одной из самых известных фотографий из всех миссий Ђјполлонї и одной из самых воспроизводимых космических фотографий всех времен. ¬ издании Ђ100 фотографий, которые изменили мирї журнала ЂLifeї известный фотограф дикой природы √ален –оуэлл назвал Ђ¬осход «емлиї Ђсамой вли€тельной фотографией из когда-либо сделанныхї.

—лева направо - јндрес, Ѕорман, Ћовелл. ‘ото сделано 6 окт€бр€ 2018 года дл€ „икагского музе€ промышленности и науки, где находитс€ корабль Ђјполлон-8ї. »сточник: Marco Grob дл€ журнала TIME

»нтересно, что за несколько мес€цев до полета Ђјполлон-8ї, в сент€бре 1968, фото «емли с рассто€ни€ 90 тыс€ч километров, правда черно-белое, сделал беспилотный советский аппарат Ђ«онд-5ї, тоже совершивший облет Ћуны.

‘ото «емли, сделанное Ђ«ондом-5ї. »сточник.

ћетки: "аполлон-8" космонавтика |

итай подтверждает лидерство в азиатской лунной гонке |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

https://lozga.livejournal.com/185093.html

¬ нулевых годах в јзии началась втора€ "лунна€ гонка". ¬ отличие от первой, когда в 1960-х соревновались ———– и —Ўј, стран-участников оказалось больше, а вот бюджеты меньше, и общие сроки дольше. Ќа старте было три участника - »нди€, итай, япони€. —ейчас же определилс€ четкий лидер. итай вырвалс€ вперед еще в 2013, первым совершив м€гкую посадку и высадив луноход. Ћет€ща€ сейчас к Ћуне автоматическа€ межпланетна€ станци€ "„анъэ-4" совершит первую посадку на обратной стороне Ћуны (что потребовало отдельной миссии дл€ обеспечени€ св€зи) и €вл€етс€ одним из шагов большой программы.

»сточник

ћетки: луна космонавтика |

" аждый второй": первые кадры посадки робота-геолога Ќј—ј на ћарс... |

Ёто цитата сообщени€ adpilot [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћќ— ¬ј, 27 но€ — –»ј Ќовости. «а тем, как спускаемый модуль InSight совершил посадку на равнине Ёлизий у экватора ћарса, в пр€мом эфире наблюдали тыс€чи зрителей телевизионного канала Ќј—ј. «ачем —Ўј отправили еще одного робота на четвертый мир —олнечной системы и какие ее тайны он будет изучать — в материале –»ј Ќовости.

Ёхо глубин ћарса

"ћо€ главна€ мечта — услышать марсотр€сени€. онечно, есть много намеков на то, что подземные толчки на ћарсе происход€т каждую неделю, но пока мы не можем уверенно сказать, что это так на самом деле. ѕоэтому € буду просто пл€сать от радости, когда мы впервые поймаем подобные колебани€", — за€вил Ѕрюс Ѕанердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии InSight в Ќј—ј.

—пускаемый аппарат InSight предназначен дл€ первых в истории наблюдений за процессами в недрах расной планеты. —егодн€ он стал официальным наследником другого зонда-геолога Ќј—ј, лендера "‘еникс", совершившего посадку на ћарс в мае 2008 года дл€ поисков следов жизни и воды в почве планеты.

Ќа борту зонда есть сейсмограф, а также геофизический термометр, который установ€т в п€тиметровой скважине дл€ измерений температуры недр ћарса. ќдин из приборов будет с высокой точностью отслеживать колебани€ вращени€ планеты, что поможет определить распределение массы в ее недрах и лучше пон€ть внутреннюю структуру.

¬ Ќј—ј планировали, что InSight отправитс€ к ћарсу в марте 2016 года. Ќо из-за неполадок в сейсмометре SEIS, изготовленном французскими инженерами и учеными по заказу CNES, запуск сдвинули.

оманде InSight удалось решить все проблемы и успешно отправить зонд к ћарсу в мае этого года вместе с парой микроспутников MarCO —1. —егодн€ они сыграли роль своеобразных телерепортеров, снимавших процесс посадки робота-геолога на камеры и передавших эти кадры и данные с посадочной платформы на «емлю.

осмический тотализатор

ƒл€ реализации мечты Ѕанердта InSight пришлось сыграть в опасный "космический тотализатор" — попытатьс€ сесть на поверхность одной из самых негостеприимных, "прокл€тых" планет —олнечной системы.

«а весь космический век лишь половина аппаратов, пытавшихс€ совершить посадку на расную планету, справилась с этой задачей. ќстальные сгорели в атмосфере из-за сбо€ в работе систем торможени€ или же вышли из стро€ в результате непон€тных, а порой курьезных неполадок.

примеру, у советского "ћарса-2" не раскрылс€ парашют, а "ћарс-3" погиб через мгновени€ после посадки при крайне загадочных обсто€тельствах. јмериканский Mars Climate Orbiter взорвалс€ из-за того, что инженеры забыли учесть различи€ между метрической и имперской системами мер при подготовке программного обеспечени€ зонда.

ѕосадочна€ платформа "—киапарелли", последн€€ жертва расной планеты, разбилась два года назад из-за глупой программной ошибки и кратковременного сбо€ в работе одного из датчиков высоты. Ќечто похожее произошло с амбициозной миссией Mars Polar Lander — аппарат рухнул на южный полюс ћарса с большой высоты из-за преждевременного отключени€ двигател€.

«ону посадки InSight выбрали с упором на минимизацию всех возможных рисков, в том числе на последних этапах снижени€ посадочной платформы. ак отметил Ѕанердт, это стало возможным благодар€ специфичности миссии.

" ак правило, когда мы выбираем точку посадки, начинаетс€ своеобразна€ научна€ "драка", к которой присоедин€ютс€ все планетологи «емли, у каждого свои любимые точки на ћарсе. ¬ данном случае выбор не имел никакого значени€, так как мы изучаем самые глубинные слои планеты, а они везде одинаковые", — по€снил ученый.

Ёто не перва€ попытка услышать "биение сердца" ћарса. «онды серии "¬икинг", успешно достигшие поверхности четвертой планеты —олнечной системы в конце 1970-х, тоже были с сейсмометрами. »м не удалось зафиксировать никаких марсотр€сений, однако технологии не сто€т на месте — и у InSight, как отметил планетолог, на пор€док больше шансов.

Ќо придетс€ запастись терпением. ’от€ InSight уже на ћарсе, процесс распаковки и включени€ его научных инструментов займет еще три мес€ца.

ѕо словам “ома ’оффмана (Tom Hoffman), главного инженера миссии, посадка InSight напоминала то, как должен был сесть "—киапарелли". ¬ойд€ в атмосферу ћарса, зонд раскрыл несколько парашютов, которые помогли сбросить скорость и снизитьс€ до высоты в несколько километров.

ѕосле этого включились тормозные двигатели, InSight плавно опустилс€ на поверхность равнины Ёлизий в расчетной точке. Ќа все ушло шесть минут. «а это врем€ удалось выполнить одну из главных задач погибшего Mars Polar Lander: засн€ть посадку и передать запись на «емлю.

√од на ћарсе

–абота зонда на поверхности ћарса начнетс€ с фотосъемки места посадки. ¬ ближайшие часы зонд высвободит "руку", включит встроенную в нее камеру и сделает селфи. Ёти снимки помогут планетологам оценить, насколько хорошо стоит InSight и как следует проводить следующие стадии распаковки.

«атем еще два мес€ца участники миссии потрат€т на выбор места, где будет установлена капсула с двум€ главными научными инструментами "робогеолога". “ака€ неторопливость объ€сн€етс€ тем, что InSight может выполнить эту операцию лишь один раз.

”становив коробку с термометром и сейсмометром на поверхности ћарса, робот начнет медленно вбивать бур. ќстановить его и повторно начать в другой точке — нельз€. Ёто св€зано не только с продолжительностью бурени€ — примерно мес€ц, — но и с тем, что бур и св€занные с ним датчики фактически одноразовые.

"ћы думали над этим и решили, что многоразовость слишком усложнит механизм и сделает зонд чрезмерно дорогим. Ѕур способен обходить небольшие камни в почве или даже более крупные слои пород, если они наклонены на 45 градусов. онечно, если мы столкнемс€ с плоской поверхностью, нам придетс€ остановитьс€", — уточнил Ѕанердт в беседе с корреспондентом –»ј Ќовости.

¬прочем, геолог считает, что такой проблемы не возникнет. ѕеред посадкой ученые детально изучили структуру поверхности равнины Ёлизий, использу€ инструменты зонда MRO, и не нашли никаких намеков на то, что почва в этой части ћарса скрывает много булыжников.

огда InSight завершит буровые работы, сейсмометр и датчики температуры закроет от внешнего мира специальный купол, похожий на крышку чугунной кастрюли. Ёто защитит датчики от ветра, перепадов давлени€, резкой смены температур и других погодных €влений, способных исказить замеры.

“олько после этого аппарат начнет собирать все типы научных данных, в том числе информацию по структуре магнитного пол€ планеты. измерени€м присоединитс€ также зонд MAVEN, прибывший к ћарсу четыре года назад.

ак надеютс€ ученые, объединение данных посадочной платформы и орбитального модул€ позволит увидеть вариации в силе этих полей, что крайне важно дл€ понимани€ того, как устроено €дро ћарса, насколько оно электропроводно и почему у него нет сильного магнитного щита.

ѕоказани€ термометра помогут ученым решить еще одну важную задачу: оценить, как много радиоактивных элементов содержат недра ћарса и как сильно они прогревают планету. Ёто крайне важно не только с точки зрени€ поисков следов жизни, но и возможности существовани€ вулканов и других "гор€чих" геологических объектов.

ѕоследний инструмент зонда — радиоволновой датчик RISE — займетс€ далеким прошлым —олнечной системы: измерит, как сильно "качаетс€" ћарс при сближении и удалении от —олнца. Ёто поможет ученым узнать, остаетс€ ли его €дро жидким и где сегодн€ наход€тс€ полюса планеты.

ѕервые научные данные, полагает Ѕанердт, Ќј—ј опубликует примерно через три мес€ца после того, как все инструменты посадочного модул€ будут проверены и запущены. Ѕолее четкие фотографии и видеозаписи посадки InSight по€в€тс€ на сайте Ќј—ј в самое ближайшее врем€.

”ченые рассчитывают, что зонд проработает как минимум один марсианский год — 687 земных дней, или около двух лет. ƒальнейша€ судьба InSight зависит от марсианских ветров, способных как очистить его солнечные батареи от пыли, так и засыпать их, а также от того, в каком состо€нии будут его инструменты.

ћетки: InSight марс космонавтика |

ќколомарсианское |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

https://kiri2ll.livejournal.com/1107493.html

InSight готовитс€ к высадке на ћарс

—егодн€ вечером в атмосферу ћарса войдет аппарат InSight. ќн станет первым с 2016 года земным посланцем, попытавшимс€ совершить посадку на поверхность красной планеты. ѕредыдуща€ попытка была предприн€та демонстрационным модулем Ђ—киапареллиї. ќн разбилс€ о поверхность из-за ошибки в определении высоты. ¬прочем, не стоит забывать, что у NASA имеетс€ солидный опыт посадок на красную планету. тому же, InSight создан на базе уже проверенной спускаемой платформы аппарата Phoenix, успешно севшего на ћарс в 2008 году.

ћетки: InSight марс космонавтика |

Ќова€ орбитальна€ станци€ |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

23 окт€бр€ 2018 года на 5-ой всекитайской научной конференции по космонавтике, котора€ проходит в городе —иань, прошла презентаци€ новой китайской модульной космической станции "“€ньхэ".

¬ собранном виде она должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией (после станций Ђ ћир ї и ћ —), существенно меньшей, но в целом аналогичной по функци€м советской орбитальной станции третьего поколени€ Ђћирї. ѕервый модуль станции планируетс€ вывести на орбиту «емли в 2019 году. этой орбитальной станции должны стыковатьс€ пилотируемые корабли ЂЎэньчжоуї, модули, созданные на основе космической лаборатории Ђ“€ньгун-2ї, и автоматические грузовые корабли снабжени€ Ђ“€ньчжоуї массой 13 тонн с полезной нагрузкой до 6 тонн, созданные на основе целевого модул€ Ђ“€ньгун-1ї. «авершение строительства намечено на 2022 год со сроком службы 10 лет. ¬ полностью собранном виде, без учЄта кораблей, она будет весить около 60 тонн, по массе и размерам уступа€ примерно в 2 раза советскому комплексу станции Ђћирї (124 тонны) и в 7 раз Ч ћ — (417 тонн).

¬ отличие от одномодульных посещаемых орбитальных аппаратов Ђ“€ньгун-1ї и Ђ“€ньгун-2ї, китайска€ космическа€ станци€ состоит из нескольких модулей. ѕервоначальный базовый модуль (’эсин ÷ан) модульной станции имеет своЄ название Ч Ђ“€ньхэї. нему планируетс€ подсоединить два лабораторных модул€: Ђ¬эньт€нь ї и Ђћэнт€ньї так, чтобы все три модул€ образовали букву “. этой конструкции будут стыковатьс€ транспортный пилотируемый корабль ЂЎэньчжоуї и грузовой корабль Ђ“€ньчжоуї. Ѕазовый модуль Ђ“€ньхэї имеет 5 стыковочных узлов, поэтому в будущем данна€ конфигураци€ модульной станции может быть расширена дополнительными модул€ми. ћодуль с телескопом Ђ—юньт€ньї решили сделать автономным, однако орбита у него будет обща€ с станцией. » он периодически будет причаливать к осевому стыковочному узлу стыковочного отсека станции дл€ обслуживани€ и замены научных приборов.

ѕолностью: https://dambiev.livejournal.com/1324364.html

ћетки: орбитальна€ станци€ космонавтика |

ј как там у нас дела с "‘едерацией"? |

Ёто цитата сообщени€ robot_marvin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

https://kiri2ll.livejournal.com/1080026.html

¬ следующем году итай осуществит первый тест прототипа нового космического корабл€. ƒл€ его запуска будет использована ракета Long March 5B. —оответствующее за€вление было сделано представител€ми итайской академии космических технологий (CAST) на 69-м ћеждународном астронавтическом конгрессе IAC.

ћетки: космонавтика |