-Рубрики

- 01 ЖИРНОСТЬ (317)

- ФОТОГРАФИЯ (48)

- Бабочки (1)

- кошки (60)

- Природа! (49)

- подводный мир (4)

- приколы с ..... (20)

- прочии (73)

- птицы (20)

- 006 Значение учение ВИКИПЕДИЯ (260)

- 001 Кулинарно (3)

- 02 Мифы и Легенды (50)

- -- боги --- (12)

- 03 ????? АААА ?????? (1566)

- Поэзия (551)

- СТИХИ (260)

- 04 ТРАНСПОРТ (212)

- 01.......авто экзотика (115)

- 06,,,,,,ПРОЧИЕ (32)

- 02........мото экзотика (24)

- 03........трицикл (8)

- 04 Машино-техника (17)

- 05 Велосипеды (19)

- 05 Биография Людей "" Х "" (306)

- Актёры и танцоры (42)

- военные .... (4)

- музыканты и певцы и дирижёры и т.д. (56)

- наше время (10)

- Политики и юристы (3)

- правители истории (2)

- Прочее (10)

- прошлое (24)

- Учёные и писатели и философ и теоретик (85)

- художники (16)

- 06 В-112 (1986)

- 01 Дневники (1386)

- ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПОБЕДЫ! (26)

- Про работу (1)

- 03 Без слов! (206)

- 05 Посты (75)

- 06 Что, где, как да? (32)

- 07 Новости или Чепуха или Мысли вслух (26)

- 08 Ведро с мусором (26)

- 09 ЧАС......... (9)

- 10 Прочие (69)

- 11 Пузыри.... (7)

- 12 Крушение (5)

- 13 Гони Инспектору Бабки и Двигай Дальше!! (17)

- 14 Про фильмы (67)

- 15 Комп - планшет и тд (4)

- 16 Знаки и Символы (2)

- 17 Слухи и сплетни (3)

- 18 Дням посвящается............ (10)

- 19 Знаменательные события (2)

- 07 ДЕТИ (117)

- для детей (92)

- прочие (13)

- 08 ЕДА! как прочитать об том как готовить (465)

- ТО ЧТО ОВОЩИ И ФРУКТЫ !! (3)

- 09 ЗВУЧАНИЕ***** (535)

- Адская белочка (3)

- аудио (215)

- видео (299)

- тексты песен (15)

- ядерная война (2)

- 10 ИСКУССТВО 2 (5949)

- 01 Фотограф (209)

- 04 ЯННА_КОТ (20)

- 12 Календарики (9)

- -- Viktoria_Krass -- (4)

- 08 Анимация (2)

- ФАНТАЗИЯ (1)

- 17 Мозаика (1)

- 01 Художники (4004)

- 02 Живопись (309)

- 03 Прочие (187)

- ---- САБРИНА ---- (28)

- 04 Фотографии (280)

- 04 Фентези (58)

- 05 Натюрморты (77)

- 06 Акварельки (97)

- 07 Памятник — скульптура (54)

- 08 Разно вольные рамки.. (16)

- 09 Иллюстратор (281)

- 10 Куклы (138)

- 11 Пейзажи (27)

- 12 Карикатуры (21)

- 13 Фарфор (61)

- 14 Бронза - Серебро (16)

- 15 Стеклянный мир (5)

- 16 Рисунок (34)

- 17 Резьба (11)

- 18 Гравюры (1)

- Просто приятное !! (58)

- 19 Татуировки (3)

- 20 Фигурки .. (1)

- 21 Сундучки -- Ларцы (2)

- 22 Шкатулки - коробочки (2)

- 23 еЁ РАБОТЫ (21)

- 25 Оружие (2)

- 26_Картинки (63)

- 27 Витражи (4)

- 28 Графика (2)

- 11 МИСТИКА (5)

- карты (1)

- 12 МИХАИЛ ЗАДОРНОВ (7)

- Записки Михаила Задорного (5)

- 13 МОДА ВСЕГДА ****? (95)

- РУКАДЕЛИЕ (40)

- Разное (9)

- 14 МУЛЬТ ЧТО ТО (5)

- 15 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА (10)

- 16 ШЕДЕВРЫ ЛИТЕРАТУРЫ (1447)

- 001 Цитаты из книг и ... (930)

- 006 Записки успешного человека (112)

- 002 Цитатные посты (132)

- 003 Прочие (127)

- 004 Черныши (10)

- 005 ЛЮДИ ИСТОРИИ (84)

- 17 ПО МИРУ! (296)

- города (44)

- МУЗЕИ (1)

- * ВОДА * (1)

- Аквопарк (1)

- ГОРЫ (1)

- дворцы (9)

- дома (27)

- замки (43)

- ЗВЕЗДЫ МИРА (1)

- КОРАБЛИКИ (1)

- мосты (15)

- отели (16)

- парки (9)

- призраки (1)

- прочие (39)

- руины (2)

- Соборы (2)

- сады (19)

- страны (20)

- усадьбы (3)

- церкви - храмы (37)

- чудеса света (6)

- 18 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ (161)

- ДЛЯ РЕМОНТОВ и СТРОИТЕЛЬСТВА (84)

- Красота е.. (6)

- ОБУВИ (1)

- утварь для дома и ........ (44)

- 20 ИСТОРИЯ (3)

- Агата Кристи (1)

- 21 РАЗНЫЕ КНИГИ (67)

- Николай Задорнов (1)

- Прочие (10)

- 22 ЮВЕЛИРТОРГ ИЛИ КРАСИВОЕ НО ДОСТУПНОЕ! (75)

- безделушки знаменитых людей (6)

- ПРОЧИЕ (26)

- 19 ЮМОР ИЛИ @@@@@ (33)

- Юмор -Юмор в картинках. (5)

- 24 РЕЛИГИЯ ! (87)

- Молитва (59)

- Пророчества (2)

- Святые мученики (4)

-Помощь новичкам

Проверено анкет за неделю: 0

За неделю набрано баллов: 0 (85597 место)

За все время набрано баллов: 29 (20558 место)

-Музыка

- Максим Леонидов - Аптекарь, Судья, Бобер и Сова

- Слушали: 40 Комментарии: 1

- 05 - Михаил Задорнов - Жизнь В Америке.mp3

- Слушали: 140 Комментарии: 0

- 06 - Михаил Задорнов - За Рубежом[1]....mp3

- Слушали: 29 Комментарии: 0

- 03 - Михаил Задорнов - Буду Сказать Без Бумажки.mp3

- Слушали: 32 Комментарии: 0

- 02 - Михаил Задорнов - Бестолковый Словарь.mp3

- Слушали: 42 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 14231

Комментариев: 4520

Написано: 24624

ДЕНЬ |

День радиуса Земли - 19 июня.

|

ПЕЙЗАЖИ 2 + |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

|

Понравилось: 3 пользователям

ХУДОЖНИКИ МАКОВСКИЙ "Константин" |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

|

Понравилось: 1 пользователю

ХУДОЖНИКИ МАКОВСКИЙ "ВЛАДИМИР" |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

|

Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка |

КАК СКАЗАЛ ЗАДОРНОВ ,,,,,

НИ ПОНЯЛ , ЧТО Я СКАЗАЛ

НО КРАСИВО ЗВУЧИТ .

СОРТИРНЫЕ

ГЛАДИАТОРЫ

БЛОГОСФЕРЫ !

Я СОГЛАСЕН.

|

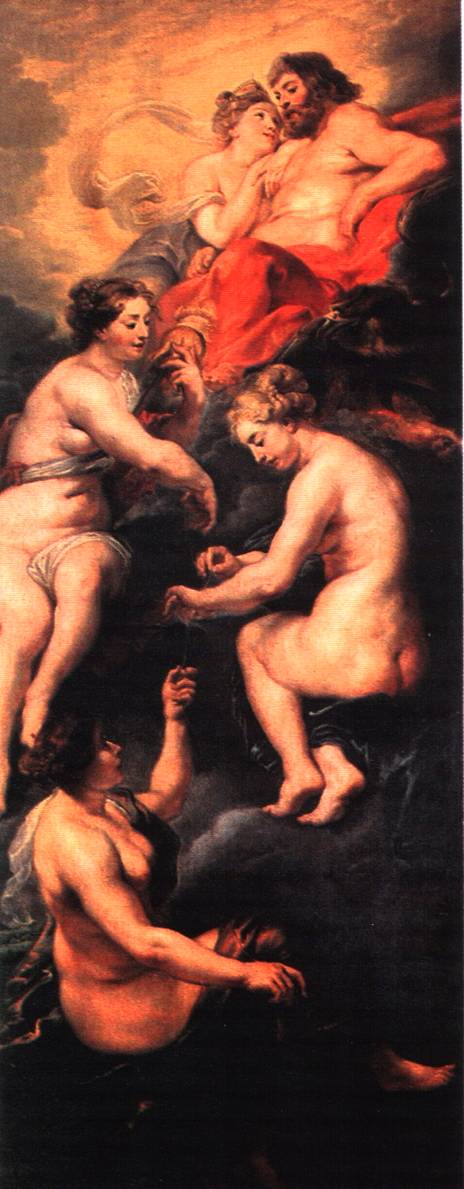

Питер Пауль Рубенс |

Питер Пауль Рубенс

|

Первая и последняя картины служили как бы обрамлением всего цикла. Вводной служит картина «Судьба Марии Медичи», где три парки прядут нить жизни еще не рожденной принцессы. Они по-настоящему прекрасны. Вверху картины их мать - богиня судьбы Фемида прильнула к снисходительному отцу Зевсу. Среди достаточно условных картин цикла это полотно выделяется удивительной проникновенностью и теплотой изображения. Последняя работа цикла - «Триумф Истины». На этом полотне мудрый старик, олицетворяющий Время, поднимает прекрасную обнаженную молодую женщину - Истину, чтобы она заняла свое место при встрече матери с сыном.

Из цикла картин «История Марии Медичи». «Рождение Марии Медичи»

Данный цикл картин стал самой блестящей иллюстрацией к искусству управления государством, когда-либо выполненной в живописи. Ничто другое в Лувре так не способствовало пробуждению французского самосознания, как цикл картин о Марии Медичи. Рубенс умело использовал свой талант и свои способности дипломата для поисков путей примирения. Решение кардинала Ришелье больше не заказывать ему картин, призванных продолжить этот долгий цикл и посвященных жизни короля Генриха IV, супруга Марии, было связано с опасением, что содержащийся в них намек и призыв к примирению с Испанией будет услышан при дворе еще отчетливее. Картины цикла о Марии Медичи продемонстрировали удивительную выразительность и волнующее красноречие изображения там, где эти достоинства меньше всего можно было ожидать - в одном из грандиозных творений официального искусства. С 1693 года полотна находились в коллекции Людовика XIV, переданы Лувру в 1816 году. Питер Пауль Рубенс прожил долгую, богатую событиями, беспокойную и деятельную жизнь. Бесспорно, в западноевропейском искусстве он был одним из самых выдающихся живописцев барокко. Он жил как сиятельный князь, не знал бедности и лишений, с детских лет был близок ко двору, пользовался почетом и доверием государей не только в делах искусства, но и в политике, и даже выполнял их важные дипломатические поручения. В своей личной жизни он испытал

Из цикла картин «История Марии Медичи». «Воспитание Марии Медичи»

и радости, и потери. Похоронив свою первую жену, в возрасте пятидесяти трех лет он снова женился на дальней родственнице, шестнадцатилетней Елене Фоурмент. Она наполнила его дом детскими голосами и ощущением радости семейной жизни. Когда на шестьдесят третьем году жизни Рубенс умер, его молодая жена была в очередной раз беременна. Как живописец Рубенс пользовался заслуженным признанием. Но при всем своем огромном творческом потенциале он не мог одними своими силами удовлетворить потребности заказчиков, и постепенно вокруг него выросла целая мастерская, из которой вышло до трех тысяч картин. Однако незадолго до конца своих дней Рубенс отказался от помощи исполнительных подмастерьев и создал несколько небольших по размеру восхитительных шедевров. К ним, безусловно, относятся портреты его молодой жены. «Портрет Елены Фоурмент с детьми Клер-Жанной и Франсуа» был написан художником за несколько лет до смерти. В этой картине он сумел создать удивительно поэтичный образ молодой матери с детьми. Она сидит, одетая в светло-зеленое платье и широкополую шляпу с перьями, и обнимает очаровательного маленького мальчика в темном костюмчике с задорно сидящим на голове беретом. Девчушка чуть постарше стоит рядом и внимательно смотрит на мать и брата. Все детали интерьера и костюмов не заслоняют поэтические образы. Рубенс, который в молодости тщательно выписывал каждую деталь, здесь полностью отказывается от этого, теперь в портрете для него важны только лица и руки. С нежностью и любовью смотрит молодая мать на своего нетерпеливого сына, ее руки нежно обнимают его. Головка мальчика повернута к нам, и его глаза, черты лица кажутся как бы повторением черт молодой женщины; такими же глазами, как у матери и брата, смотрит на нас его сестра. Весь портрет выдержан в светлой гамме и построен на оттенках светло-зеленого и красно-коричневого. Сильным темным акцентом обозначена лишь фигурка мальчика в надетом набекрень черном берете. Картина приобретена для Лувра в 1784 году.

|

|

Петер Пауль Рубенс |

|

Петер Пауль Рубенс

|

|

Автопортрет

Биография Петера Пауля Рубенса

Рубенс (Петер-Пауль Rubens) - знаменитый фламандский живописец, происходил из старинной семьи антверпенских граждан; его отец Ян Pубенс, бывший в эпоху правления герцога Альбы старшиною города Антверпена, за свою приверженность к реформации попал в проскрипционные списки и был вынужден бежать за границу. Сначала он поселился в Кельне, где вошел в близкие отношения к Анне Саксонской, супруге Вильгельма Молчаливого; эти отношения вскоре перешли в любовную связь, которая была открыта. Яна посадили в тюрьму, откуда он был выпущен лишь после долгих просьб и настояний своей жены, Марии Пейпелинкс. Местом ссылки был назначен ему небольшой городок Нассауского герцогства, Зиген, в котором он и провел со своей семьей 1573 - 78 гг., и где, вероятно, 28 июня 1577 г., родился будущий великий живописец. Детство Петера Рубенса протекло сначала в Зигене, а потом в Кельне, и лишь в 1587 г., после смерти Яна Pубенса, его семья получила возможность возвратиться на родину, в Антверпен. Общее образование Рубенс получил в Иезуитском коллегии, после чего служил пажом у графини Лалэнг. Занятиям живописью Рубенс стал предаваться очень рано. Его учителями по ее части были Тобиас Вергагт, Адам ван Ноорт и Отто ван Вэн, работавшие под влиянием итальянского Возрождения и сумевшие, особенно последний, вселить в молодом художнике любовь к всему античному. В 1598 г. Рубенс был принят свободным мастером в антверпенскую гильдию св. Луки, а в 1600 г., по установившемуся издавна обычаю нидерландских живописцев, отправился оканчивать свое художественное образование в Италию. В 1601 г. он состоял при дворе мантуанского герцога Винченцо Гонзаги, у которого и оставался на службе в течение всего своего пребывания в Италии. По поручению герцога, он посетил Рим и изучал там итальянских мастеров, после чего, прожив некоторое время в Мантуе, был послан с дипломатическим поручением в Испанию. Судя по копиям, сделанным Рубенсом с картин Тициана, Тинторетто, Корреджо, Леонардо да Винчи и др., можно предполагать, что в эту пору он побывал во всех наиболее важных художественных центрах Италии, с целью изучения произведений итальянской живописи эпохи Возрождения. |

Картины Рубенса

Мария Медичи становится регентшей

Пейзаж со стадом коров и охотниками на речных уток

Святое семейство со святыми Елизаветой и Иоанном

Диана с нимфами перед отправлением на охоту

Победа и смерть консула Деция Муса в бою

|

|

В итальянский период своей деятельности, Pубенс, по-видимому, не стремился к самостоятельному творчеству, а лишь проходил серьезную подготовительную школу, копируя те из картин, которые нравились ему наиболее. В это время было им исполнено лишь небольшое число самостоятельных работ, из коих следует назвать: "Воздвижение Креста", "Терновый венец" и "Распятие" (1602; в госпитале в Грассе), "Двенадцать апостолов", "Гераклита". "Демокрита" (1603, в мадридском муз. дель Прадо), "Преображение" (1604; в муз. Нанси), "Св. Троицу" (1604, в мантуанской библиотеке), "Крещение" (в Антверпене), "Св. Григория" (1606, в гренобльском музее) и три картины, изображающие Богоматерь, с предстоящими ей святыми (1608, в Кьеза-Нуова, в Риме). В 1608 г. Рубенс находился в Риме и оканчивал три последние, заказанные ему картины, когда пришло к нему известие о тяжкой болезни, постигшей его мать. Поспешно покинув Рим, он явился на родину, но уже не застал матери в живых. Несмотря на данное Рубенсом мантуанскому герцогу обещание вернуться в Италию, он остался на родине, был назначен живописцем при дворе эрцгерцога Альберта, и вскоре (1609) женился на Изабелле Брант, дочери секретаря гор. Антверпена. Чрез небольшой промежуток времени он достиг славы величайшего живописца своей эпохи; уже в 1610 и 1611 г. им были исполнены две мастерские работы: "Воздвижение Креста" и "Снятие со Креста" (обе в антверпенском соборе). Еще ранее, в 1609 г., он устроил у себя обширную мастерскую, в которую молодые художники стекались толпою отовсюду. В эту пору им были написаны: "Обращение св. Бавона" (для церк. св. Бавона, в Генте), "Поклонение волхвов" (для церк. св. Иоанна в Мехельне) и колоссальное изображение "Страшного суда" (в мюнхенской пинакот.). Затем, в 1618 г., из-под его кисти вышли "Чудесный лов рыбы" (в церк. Богоматери, в Мехельне), "Охота на львов" (в мюнхенск. пинакотеке), в 1619 г. "Последнее причащение св. Франциска" (в антверпенском муз.), "Битва амазонок" (в мюнхенской пинакотеке) и 34 картины для антверпенской церкви иезуитов, уничтоженные в 1718 г. пожаром, за исключением трех, хранящихся ныне в венском музее; в 1620 г. исполнено известное "Прободение ребра Спасителя" (le Coup de lance) и, наконец, в 1622 - 23, по заказу франц. королевы Марии Медичи, 24 картины аллегорическо-исторического содержания, прославляющие эту государыню (в луврском муз., в Париже; их эскизы - в мюнхенской пинакотеке и в Имп. Эрмитаже). Вторая половина жизни Рубенса прошла по большей части в путешествиях, которые он совершал в качестве посла своего государя. Так он трижды ездил в Париж, посетил Гаагу (1626), побывал в Мадриде (1628) и Лондоне (1629). Во время своего пребывания в этих городах, он не переставал работать: в Мадриде им написан ряд портретов членов королевского семейства, исполнены для пиршественной залы уатгальского дворца, в Лондоне, девять больших плафонов на сюжеты из истории кор. Иакова II. Кроме того, трудясь в Антверпене и Брюсселе, он создал большое количество картин религиозного, мифологического и жанрового содержания, между прочим: "Поклонение волхвов" (в антверпенском муз.), "Бегство Лота" (в луврск. муз. в Париже), "Христа и Грешницу" (в мюнхенск. пинакотеке), "Воскрешение Лазаря" (в берлинском муз.), "Вакханалию" (в имп. Эрм., № 551), "Вакха" (там же, № 550), "Сад любви" (в мадридском муз., в дрезденской гал. и др. местах), "Игру кавалеров и дам в парке" (в венской гал.), "Возчиков камней" (в Имп. Эрм., № 594) и пр. В 1626 г. умерла первая жена Pубенса, Изабелла, а в 1630 г. он вступил во второй брак с Еленою Фоурман, которая с той поры стала являтся почти в каждой картине своего мужа. Из многочисленных (более 20) портретов этой особы, писанных самим Pубенсом, пользуются известностью в особенности мюнхенский, венский (так назыв. "a la petite pelisse") и эрмитажный (№ 576). Последние десять лет жизни Рубенса (1630 - 40) были столь же производительны, как и первые периоды его деятельности. В эти годы он произвел одно из лучших своих созданий знаменитый триптих "Богоматерь вручает священное облачение св. Ильдефронсу" (в венской гал.; эскиз для него - в Имп. Эрмитаже, № 557), продолжал работать в уатгальск. дворце, исполнил по заказу брюссельских ковровых фабрикантов целую серию картонов, изображающих "Жизнь Апеллеса" (в 9 сценах), "Историю Константина" (12 сцен, в Garde meuble, в Париже), "Триумф церкви" (в 9 сцен, в мадридск. музее и в гровенорской гал., в Лондоне). Когда в 1635 г., через год после смерти правительницы Нидерландов инфанты Изабеллы, король Филипп IV назначил в правители этой страны своего брата, кардинала-архиепископа толедского Фердинанда, Рубенсу было поручено устройство художественной части празднеств по случаю торжественного въезда нового штатгальтера в Антверпен; по эскизам и наброскам великого художника были сооружены и расписаны триумфальные арки и декорации, украшавшие собою городские улицы, по которым следовал кортеж принца (эти эскизы - в мюнхенской пинакот. и в Имп. Эрмитаже, №№ 558, 561 - 566). Кроме этих значительных работ, Рубенс исполнил немало и других, каковы напр. серии охотничьих сцен для королевского дворца дель-Прадо, в Мадриде, картины "Суд Париса" (в лонд. национ. гал. и в мадридск. муз.) и "Диана на охоте" (в берлинск. муз.), а также целый ряд пейзажей, в том числе "Прибытие Одиссея к феакийцам" (в гал. Питти, во Флоренции) и "Радугу" (в Имп. Эрмитаже, № 595). Несмотря на столь кипучую свою деятельность, Рубенс находил время заниматься и другими делами; так, напр., он вел переписку с инфантой Изабеллой, Амвросием Спинолою и сэром Дудлеем-Карльтоном, увлекался коллекционированием резных камней, при чем для сочинения Пейреска о камеях рисовал иллюстрации, присутствовал при первых опытах с микроскопом, производившихся в Париже, интересовался книгопечатанием и изготовил для типографии Плантена ряд заглавных листов, обрамлений, девизов, заставок и виньеток. Смерть застигла великого мастера еще в полной силе его таланта: он умер в Антверпене, 30 мая 1640 г. Удивительная плодовитость Рубенса (одних его картин насчитывается свыше 2000) показалась бы прямо невероятною, если бы не было известно, что ему помогали в работе его многочисленные ученики; в большинстве случаев, Рубенс изготовлял лишь эскизы, по которым другие исполняли самые картины, которые он проходил своею кистью лишь напоследок, перед сдачею их заказчикам. Учениками-сотрудниками Рубенса были: знаменитый А. ван-Дейк, Квеллинус, Схуп, ванГук, Дипенбек, ван-Тюльден, Воутерс, д'Эгмонт, Вольфут, Герард, Дуффе, Франкойс, ван-Моль и др. Имп. Эрмитаж весьма богат произведениями Рубенса (53 номера); кроме упомянутых выше, в этом музее хранятся следующие картины этого художника: "Изгнание Агари" (нап. около 1625 г., № 535), "Поклонение волхвов" (№ 536), "Богоматерь с младенцем Христом" (ок. 1615 г., № 538), тот же сюжет (ок. 1615 - 18 гг., № 1784), "Богоматерь, вручающая четки св. Доминику и другим святым" (ок. 1630 - 32 г.,№ 540), "Спаситель в гостях у Симона-Фарисея" (между 1615 - 20 гг., № 543), "Тайная вечеря" (эскиз 1632 г., № 544), "Христос перед Пилатом" (эскиз. № 545), "Снятие со креста" (1613 - 14 г., № 546), "Небесное венчание Пресв. Девы" (№ 547), "Венера и Адонис" (ок. 1615 г., № 549), "Персей и Андромеда" (нап. ок. 1612 - 15 г., № 552), "Борьба кентавров с лапифами" (эскиз, № 553), "Союз земли с водою" (№ 554), "Возвращение римского полководца из похода" (№ 556), портреты кор. Филиппа IV и его супруги Елизаветы Французской (1628 - 29 г., №№ 559 - 560), "Слава и апофеоз Иакова I (2 эскиза для уатгальских плафонов, №№ 572 и 573), портрет Карла де-Лонгваля (№ 574), Изабеллы Брант (№ 575), Сусанны Фоурман и ее дочери, Катарины (№ 635), несколько портретов неизв. лиц (№№ 578, 579, 582, 583, 586, 588), два изображения францисканских монахов (№ 590), "Пастушеская сцена" (ок. 1635 - 37 г., № 591), "Статуя Цереры" (№ 593) и "Отцелюбие римлянки" (№ 1785). В истории искусства Рубенс является величайшим из представителей не только фламандской, но и вообще европейской живописи XVII стол., соединявшим в своем творчестве гениальную самобытность со всем лучшим, что могло быть унаследовано им от его предшественников. Изучая в первую половину своей жизни образцовые произведения первоклассных итальянских мастеров эпохи Возрождения, он брал от каждого из них и навсегда усвоил себе приемы и качества, достойные подражания: от Тициана и П. Веронезе заимствовал блеск и жизненность колорита, разыгрывая в своих картинах как бы целые симфонии красок; от Микеланджело - мощность фигур и энергичность движения, по преимуществу драматического; от Л. да Винчи и Рафаэля - совершенство рисунка и ясность композиции; от Корреджо - пластичность форм и искусство светотени; от всех вместе - постоянное стремление к изучению натуры, каков ни был бы сюжет. Это стремление, вместе с собственной любовью художника к действительности, было залогом его быстрых успехов: от ученического копирования итальянских мастеров и от подражания им в указанных отношениях он скоро перешел к самостоятельному творчеству и, следуя принципам художников эпохи Возрождения, приковался к натуре, как к неиссякаемому источнику вдохновения, стал или воспроизводить ее с возможною близостью к ней (в портретах, охотничьих сценах, пейзажах) или идеализировать ее на почве красоты, религиозного чувства и поэтического вымысла (в религиозных, мифологических и аллегорических картинах). Отсюда - субъективность и жизненность типов в самостоятельных произведениях Pубенса, типов, носящих на себе яркую печать фламандской национальности, нисколько не похожих на выводимые на сцену итальянскими мастерами. Отсюда также - внутренняя сила и внешняя правда компоновки сюжетов. Отсюда, наконец, поразительное богатство и разнообразие содержания и оригинальность его трактовки, какими отличается большинство картин Рубенса. Вообще это был реалист, но в самом высоком значении слова, отбрасывавший случайный мелочи природы и воспроизводивший только типичные и прекраснейшие ее черты, - художник, остававшийся всегда близким к действительности, даже в случаях ее возвышенной идеализации в картинах на религиозные и мифологические темы. Почти все произведения Рубенса были гравированы, и притом неоднократно; многие из снимков с них исполнены под непосредственным его наблюдением, при чем он сам нередко исправлял рисунок граверов, к числу которых принадлежат: К. Галле, Сваненберг, Матам, И. Мюллер, П. Соутман, Ворстерман, Понциус, В. и С. Бодьсверты, Вильдук, Иегер и др.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона |

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Клинописная культура |

Клинописная культура

Опубликовал: admin 10 февраля 2010

На самых ранних глиняных табличках мы прослеживаем эволюцию знаков. Вначале они имеют явственно рисуночный характер: изображаются «вода», «нога», «звезда» и пр. Употребление их, как обычно в пиктографии, может быть и ассоциативным: «нога» значит «ходить», «звезда» указывает на «небо» и «небожителей» и т. д. По каким-то чисто техническим причинам шумеры со временем изменили направление письма, перейдя от последовательности сверху вниз к движению слева направо. И сразу же стало ясно, что в их сознании уже произошел разрыв между изображением и обозначением. Так, знак «нога» (несмотря на ассоциацию с хождением) принял горизонтальное начертание, а волны, изображающие воду (хотя символ продолжал означать это понятие), вздыбились и встали вертикально.

Со временем форма знака все более схематизировалась, становясь линейной и угловатой из-за того, что на мягкой глине удобнее не вырисовывать знаки, а выдавливать их клинообразным острием тростинки для письма. И если не знать историю развития знаков клинописи, то нельзя угадать, из каких именно рисунков они происходят.

Клинописные знаки с самого начала выполняли разные функции: идеограмм – знаков, выражающих определенную «идею» (например, «воды» или «звезды»), и чисто фонетических знаков, в которых никакой «идеи» нет, а есть лишь условный символ (как в наших буквах), отражающий отдельный звук или сочетание звуков. Но фонетическое значение символа, естественно, возникло не случайно: оно связано с тем словом, которым обозначается «идея», – тот же, что и в Египте, принцип ребуса. Например, слово «вода» по-шумерски звучало как а, и потому знак «вода» стал передавать на письме звук а. «Гора» по-шумерски «кур», и потому знак «гора» (в клинописной форме – из первоначального рисунка холмов) стал передавать сочетание этих трех звуков, даже если в тексте не было никакой речи о горах.

Постепенное распространение клинописи из шумерского языка в аккадский с его диалектами (ассирийским и вавилонским), хурритский, хеттский, урартский, языки Восточного Средиземноморья способствовало увеличению многозначности отдельных символов. Дело в том, что повсюду они имели и фонетическое значение, а поскольку в аккадском языке, например, слово «вода» звучит как «му», то и в аккадской клинописи, в которой шумерский знак «вода» сохраняется и как идеограмма, и как фонетический знак для а, у него появляется новое фонетическое значение – слог «му». Клинопись, как и любая аналогичная система письма, требует не просто чтения, а интерпретации текста.

Читатель клинописного памятника каждый раз должен задумываться, как ему следует понимать тот или иной знак. Видя сочетание знаков, он рассуждает примерно так: первый из них может быть идеограммой или фонетическим знаком, но в данном контексте это, видимо, детерминатив (знак-определитель), который не читается, но подсказывает, что далее идет имя бога. Следующий знак по-шумерски читается фонетически «ут», а поскольку перед ним имеется детерминатив имени бога, то, несомненно, это бог солнца (шумерский Уту). В конце же стоит чисто фонетический слоговой знак «ши». Значит, имя бога солнца оканчивается на слог «ши». Теперь можно быть уверенным, что в данном фрагменте говорится об аккадском боге солнца Шамаше (Шамши).

Обилие смысловых знаков – идеограмм – не только дань устойчивой традиции и свидетельство архаизма системы письма. Так называемое словесно-слоговое письмо имеет чрезвычайно важные преимущества перед привычным для нас алфавитным (последнее на самом деле, тоже не является строго фонетическим, в котором каждой букве должен однозначно соответствовать единственный звук). Обилие условных (понятийных) символов, похожих на древние идеограммы (например, значки «больше», «меньше», «равно» и т. п.), чрезвычайно облегчает понимание математических текстов носителями разных языков. Чем больше идеограмм употреблялось в разноязычных клинописных текстах древней Передней Азии, тем легче писцам их было понять. А так как большинство идеограмм имело шумерское происхождение, вся писцовая традиция стран клинописной культуры в большей или меньшей степени ориентировалась на Шумер, впитывая тем самым его культурное наследие.

Шумерская (а потом и аккадская) словесность первоначально передавалась преимущественно в устной форме. Однако уже в последней трети III тысячелетия до н. э. религиозные и литературные тексты стали записываться. Так как они не были плодом праздных развлечений, собирали клинописные памятники в храмовых архивах. Огромную роль в сохранении для потомков этого письменного наследия народов Междуречья сыграл ассирийский царь Ашшурбанапал. Во все время своего продолжительного правления он приказывал копировать древние тексты их архивов местных святилищ и привозить их в столичный город Ниневию. Так создавалась знаменитая библиотека царя Ашшурбанапала – первая из известных нам в мировой истории.

В царской библиотеке «глиняные книги» хранили на полках, в сосудах, составлялись и библиотечные каталоги. В огне пожара 612 г. до н. э., когда горела Ниневия, «глиняные книги» покрылись сажей и потрескались, но можно сказать, что «обжиг» скорее способствовал сохранности книг, чем их уничтожению. Весьма значительная часть того, что мы называем шумеро-аккадской литературой, сохранилась только благодаря царю Ашшурбанапалу и его ниневийской библиотеке VII в. до н. э.

Немалая часть клинописных текстов в этой библиотеке имела «научное» содержание. Это были каталоги небесных светил, по которым гадали халдейские звездочеты. После эпохи завоеваний Александра Македонского вавилонская астрономия и астрология оказали большое влияние на греков. А спустя еще несколько веков греческие астрологические сочинения дошли до Индии, где их стали активно переводить. На индийскую, как и на греческую, науку равнялись ученые мусульманского мира. Труды последних ревностно изучали в средневековой Европе. И так, переходя от народа к народу, сохранялись достижения (или заблуждения) тех самых древних халдейских звездочетов, само имя которых в конце концов стало нарицательным.

![Борьба Гильгамеша с небесным быком [Рельеф XXI в. до н. э.]](http://skasan.ru/wp-content/uploads/2010/02/i_024.png)

Борьба Гильгамеша с небесным быком [Рельеф XXI в. до н. э.]

Важнейшее и наиболее пространное литературное произведение Месопотамии – «Эпос о Гильгамеше». Легендарный правитель Урука Гильгамеш издавна был персонажем героических песен и мифологических повествований. На изображениях III тысячелетия до н. э. неоднократно встречаются сцены единоборства человека с неким звероподобным противником. Считается, что это один из центральных эпизодов шумерского мифа о борьбе Гильгамеша с могучим и диким Энкиду. После этой схватки, в которой ни один из соперников не смог добиться победы, они побратались и потом вместе стали совершать эпические подвиги.

Богатыри вдвоем отправились за кедром в страну, которая жителям безлесной Месопотамии казалась обителью мрака. Для того чтобы добыть драгоценную древесину, Гильгамеш и Энкиду должны были сразиться со страшным демоном Хумбабой. Победа над ним знаменует торжество света над тьмою. Недаром героям покровительствовал бог солнца Шамаш.

Но после триумфального возвращения в родной город их ожидало новое испытание. Гильгамеш отверг любовь богини Иштар, и разгневанная богиня наслала на г. Урук страшного небесного быка. Эту сцену тоже любили изображать древние мастера – резчики по камню: один из героев держит небесного быка за хвост, другой вонзает в него острый кинжал.

«Богоборческий» мотив заканчивается трагически: недуг одолевает Энкиду и сводит его в могилу. И тогда появляется новый сюжет: Гильгамеш, осознав, что и сам он смертен, уходит на поиски вечной жизни. Лишь одному человеку до тех пор было богами даровано бессмертие – премудрому Утнапишти, спасшемуся в ковчеге от потопа. Гильгамеш находит его и слышит повествование об этом чуде, случившемся в стародавние времена. Но сам могучий Гильгамеш не сумел сохранить волшебную «траву молодости», которую на прощание подарил ему шумеро-аккадский прототип Ноя.

Последняя песнь (таблица) эпической поэмы повествует о том, как Гильгамеш посетил загробный мир. Мир этот ничем не напоминает те тучные поля блаженных, которые нарисованы на стенах египетских гробниц. В месопотамской преисподней царит голод и жажда, бродят неприкаянные тени умерших. Там и встречается Гильгамеш со своим верным товарищем.

Созданный на основе шумерских преданий и мифов, «Эпос о Гильгамеше» сформировался как единое произведение на аккадском языке примерно на рубеже III и II тысячелетий до н. э. В наиболее полном виде он известен по так называемой ниневийской версии, сохранившейся в библиотеке Ашшурбанапала. Это одна из наиболее известных эпических поэм Древнего Востока и, безусловно, самая древняя из них. Судя по фрагментам, найденным в Эль-Амарне и в Малой Азии, ее читали при египетском и хеттском дворах.

Следы влияния эпоса чувствуются в литературах других народов мира. После того как на развалинах Ниневии была сделана сенсационная находка табличек с записью аккадского эпоса, немало поэтов черпало вдохновение в произведении, которому более 4 тысяч лет.

|

Понравилось: 1 пользователю

ИНТЕРЕСНОЕ ИДЕИ О НАЗЕМНОМ МЕТРО |

Представьте , что метро наземное построено вдоль мкада , в три этажа , и ответвлениями в блажащие Подмосковье.

Первый уровень ходит по всем пунктам или станциям , их можно сделать около от 100 до 250 как вам ?,

А второй и третий уровень на них станции в малом количестве от 14 - до 25 , почему так мало основные, а сколько веток метро под землёй ?,

но есть одно маленькое но , и если это не соблюсти , то смысл строить это метро наземка ,

если кто то обратится я подробно могу расскажу, как это выглядит должно и многое другое .

для МОСКВЫ это необходимо как воздух .........

1.

|

Понравилось: 1 пользователю

забавное размыслялка.... |

ЧЕГО Я ЗАДУМАЛСЯ, И ПРИШЛА ТОКАЯ МЫСЛЯ ..............

ЗАЧЕМ БЫЛ ПРИНЕТ ЗАКОН ПО 0000 ПРОМИЛИ ?

И НАКОНЕЦ, ПОНЯЛ , ЭТОТ ЗАКОН НИ ИМЕЕТ, НИ КОКОГО ОТНОШЕНИЯ К БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ ЗАРУЛЁМ!

А ВОТ ЗАЧЕМ , ДЛЯ ТОГО , ЧТО БЫ БОЛЬШЕ НАРОДА ЗАСУНУТЬ В ГОСТ ТРАНСПОРТ , ПОТОМУ , ЧТО С ТАКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК У ............ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОНЯТЬ ИЛИ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ВРАЧЕЙ И ЭКСПЕРТОВ....

ВОТ ПО ЧЕМУ Я ОБ ЭТОМ ПОДУМАЛ, КАК ДА ОН СКАЗАЛ , ЧТО ОН ПРОТИВ ВОСТАНОВЛЕНИИ О.3 ПРОМИЛИ .

КАК ХОЧЕТСЯ , ЧТО БЫ ОН ВСЁ ТАКИ СТАЛ ..............................................

|

Белов, Александр Иванович |

Алекса́ндр Ива́нович Бело́в (21 ноября 1904 — 5 апреля 1944) — советский военачальник, генерал-майор (1942).

Содержание[убрать] |

[править]Биография

Родился в деревне Яровицы, ныне Даниловского района Ярославской области.Русский.

В Красной Армии с ноября 1926 года. В том же году вступил в ряды ВКП(б). Проходит службу в 16-м стрелковом полку Московского военного округа, курсант полковой школы, командир отделения. В сентябре 1928 года был направлен на учёбу в Иваново-Вознесенскую пехотную школу в Орле, по окончании которой с сентября 1929 года проходил службу в 20-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, командир взвода, роты, начальник штаба батальона 60-го стрелкового полка, с января 1934 года — ответственный секретарь бюро ВКП(б) 58-го стрелкового полка, с июля 1935 года — начальник штаба учебного батальона 60-го стрелкового полка. С мая 1936 года служил в 32-м стрелковом полку 11-й стрелковой дивизии этого же округа, начальник штаба учебного батальона, начальник полковой школы, командир батальона. В июле 1940 года дивизия вошла в состав вновь сформированного Прибалтийского военного округа и выполняла задачи по обороне побережья Финского залива. В 1941 году окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе.

В Великую Отечественную войну сначала июля 1941 года А. И. Белов находился в распоряжении Военного совета Западного фронта. С 17 июля 1941 года — командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. В июле-сентябре 1941 года дивизия в составе 21-й армии Центрального, затем Брянского и Юго-Западного фронтов участвовала Смоленском сражении, Киевской оборонительной операции. С 17 по 29 сентября находился в окружении в районе города Пирятин, затем после выхода находился в распоряжении Военного совета 21-й армии, с октября — начальник отдела боевой подготовки штаба этой армии. С февраля 1942 года А. И. Белов — командир 1-й отдельной (с 15 февраля 1942 года — 33-я отдельная) мотострелковой бригады. В ходе боевых действий показал себя энергичным, смелым и достаточно грамотным в оперативно-тактическом отношении командиром. В июле того же года назначен командиром 124-й стрелковой дивизии, которая в составе 21-й армии Сталинградского, затем Донского фронтов участвовала в оборонительной фазе Сталинградской битвы. 17 ноября 1942 года за отличия в боях дивизия была преобразована в 50-ю гвардейскую стрелковую дивизию и в дальнейшем участвовала в окружении и разгроме 6-й немецкой армии под Сталинградом.

| Место захоронения А. И. Белова | |

27 ноября 1942 года А. И. Белову было присвоено очередное звание генерал-майор. С 22 марта 1943 года А. И. Белов — командир 29-го стрелкового корпуса (22 апреляпреобразован в 3-й гвардейский). Корпус входил в состав 3-й гвардейской, 51-й и 5-й ударной армий Юго-Западного, Южного, 4-го и 3-го Украинских фронтов. Руководил боевыми действиями корпуса в Битве за Кавказ, Донбасской, Миусской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской,Березнеговато-Снигирёвской, Одесской наступательных операциях. За проявленное в боях умение командовать вверенными ему войсками, а также за проявленный при этом героизм и мужество он был награждён орденом Суворова 2-й степени. В одном из боёв Александр Иванович Белов был тяжело ранен и 5 апреля 1944 года умер от ран. Похоронен в братской могиле в Днепропетровске.[1]

[править]Награды

[править]Примечания

[править]Источник

Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под общей редакциейМ. Г. Вожакина. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2006. — Т. 1. — С. 74-75. — ISBN 5-901679-08-3

1.

|

Без заголовка |

- Эта статья посвящена шумеро-аккадской мифологии. О городе см. Ашшур (город)

А́шшур (А́ссур) (акк. ![]()

![]() ) — бог войны, бог-воитель, главное божество древних ассирийцев, вошедшее затем в пантеоншумеро-аккадских богов.

) — бог войны, бог-воитель, главное божество древних ассирийцев, вошедшее затем в пантеоншумеро-аккадских богов.

Ашшур — городской бог одноимённой столицы Ассирии. Как и подобает местному божеству, Ашшур ассоциировался с посвящённой ему горой Эпих. Храм этого бога в Ашшуре носил шумерское имя Э-харсаг-кур-курра, что означает «Дом горы земель». Первоначально Ашшур был племенным богом ассирийцев. Он продолжительное время не считался связанным с явлениями природы, а являлся вначале богом-покровителем охоты и изображался чаще всего в виде охотника с луком, вместе с быками — любимыми животными ассирийцев. Впоследствии же, когда началась эпоха постоянных войн и когдаг. Ашшур стал центром самой могущественной державы того времени, Ашшур стал главным образом богом войн. Теологи наделили его всеми регалиями повелителя вселенной, творца и организатора космоса и сделали отцом богов. Супругой Ашшура в эту эпоху ассирийских завоеваний была провозглашена богиня Иштар. Верховным жрецом Ашшура был сам царь Ассирии.

[править]Источники

М. Б. Ладыгин, О. М. Ладыгина Краткий мифологический словарь — М.: Издательство НОУ «Полярная звезда», 2003.

|

Без заголовка |

ДА МНОГИЕ МНОГО КРИЧАТ И ГОВОРЯТ ПРО ТО КАК ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК !!!!!!!!

НО С СОЖАЛЕНИЮ НИ КТО НЕ НА ШАГ НЕ ПРИБЛИЗИЛСЯ К ОТВЕТУ НА ЭТОТ ВОПРОС " КАК ЖЕ ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК НА ЭТОМ ШАРИКЕ"

МЫ СТРОИМ ФАНТАЗИИ НО НЕ МОЖЕМ ДАЖЕ ВЫТЕРЕТЬ СВОЙ ЗАД ТАК , ЧТО БЫ НЕ .............................

ТАК ДА ВОТ ВЕРСИЯ ОТ ЕГО

""" КАКАЯ ТО РАСА УМЕЕТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ МЕЖДУ ПЛАНЕТКАМИ , И Я И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВЕРЯТ , ЧТО ТАКИХ РАС МНОГО , И ВОТ ГИПОТЕТИЧЕСКИ ОНА РЕШАЕТ , ЧТО ЕЙ И ДРУГИМ НАДОЕЛО КОРМИТЬ ОТБРОСЫ ( ДА И К ЧЕМУ ЛУКАВИТЬ И НАШЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВА " С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ СДЕЛАЛИ ТАК ЖЕ), ОНИ НАХОДЯТ ШАРИК КОТОРЫЙ ПРИГОДЕН К ЖИЗНИ И ВЫСЫПАЮТ ИХ ( БЕЗДОМНЫЕ, ЗЕКА И Т.Д.), НО ДАЮТ ИМ ТЕХНОЛОГИИ , А ПОТОМ ПОНИМАЮТ .ЧТО ЭТО БЫЛО ЗРЯ......, ВО ВТОРОЙ РАЗ У НИХ СТИРАЮТ ПАМЯТЬ , И ВОТ ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ ПОЛУЧАЕМ КАМЕННЫЙ ВЕК, ВОТ И ПРОБЕЛЫ В НАШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ ...."""

СЕМ-112

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Цитаты, изменившие жизнь! |

Цитаты, изменившие жизнь!

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

30 привычек, от которых необходимо отказаться |

30 привычек, от которых необходимо отказаться

- 04.05.12, 14:11

|

Понравилось: 2 пользователям

БЕЛОВ Александр |

БЕЛОВ Александр

«ТАЙНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛОВЕКА»

Загадка превращения людей в животных

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЛИ В ЧЁМ НЕ ПРАВ ДАРВИН

Недавно исполнилось 145 лет со дня написания Чарльзом Дарвиным своего бессмертного творения: «Происхождение видов путём естественного отбора». Казалось бы, 145 лет – солидный срок. Однако вопросов к автору творения не поубавилось. Точно так же, как и при жизни Дарвина не утихают споры вокруг теории естественного отбора, которые многие склоны именовать неподтвёржденной гипотезой.

Учёный постулировал, что каждый вид живых организмов стремиться к неограниченному размножению. Однако он сталкивается с суровой реальностью – другие виды желают того же. В результате в мире идёт постоянная борьба за выживание, в которой выживают лишь те, кто наиболее приспособился к условиям существования. Они-то и оставляют потомство, которое решает ту же задачу, что их предки. Дарвин выделил три виды борьбы – между особями (внутри вида), между видами и борьбу с засухой, наводнениями и т. д. В этой всепоглощающей борьбе организмы бесконечно изменяются, дабы добыть преимущества над своими противниками и породить неограниченное число потомков. Изменения «надыбанные» борющимися животными бережно и тщательно сохраняются в наследственном материале и передаются наследникам. Всесильный отбор оставляет жить и поощряет оставлять потомство лишь тех, кто накопил больше «фишек» называемых благоприятными мутациями.

Дарвин вряд ли был сексуальным маньяком, но всё же несколько настораживает постановка вопроса, почему он увидел в основе феномена жизни лишь прямо таки сатанинское желание размножиться… Но как бы то ни было, вычленение из многообразия жизненных отношений стремления к размножению, всесокрушающей борьбы, беспрецедентной изменчивости и жестокого отбора совершенно не помогает найти объяснение на простой вопрос: Почему эволюция движется от простого к сложному? Вовсе не факт, что простые биологические организмы хуже приспособлены, чем сложные. Напротив, микробы являют чудеса приспособляемости. Их размножение побило все рекорды. Перед ними пасуют порой самые лучшие лекарственные средства и усилия сотен тысяч медиков. Луна-рыба откладывает миллионы икринок. В этой связи, уместно бы было говорить не о всепоглощающей борьбе, а о симбиозе живых существ, которые и образуют единство биосферы.

Дарвинизм не даёт ответа на вопрос: откуда, собственно, взялся первоорганизм, от которого и пошла гонка на выживание, которая, якобы, и привела к появлению человека. Кто вложил в организмы желание, во что бы то ни стало оставить потомство. Жили бы они – не тужили с мыслью о том, что «после нас хоть потоп» – и не было бы никакой эволюции.

Однако даже если мы, ничего не меняя в Дарвине, и принимая на веру его утверждения, скажем, что всё многообразие жизни произошло от разумного существа, то с удивлением обнаружим, что теория нам не чинит в этом никакого препятствия. Дарвинизм одинаково хорошо работает как на эволюцию, так и на инволюцию – и это уже должно настораживать. Скажем, приспособилась рыба к воде – у неё появились плавники. Кто нам сможет сказать сегодня, из чего выросли эти плавники – из рук и ног или из болячек на теле, отобранных и взлелеянных отбором. Или птица – из чего вырастила свои крылья – из рук или из лап рептилии?

На наш взгляд Дарвин и его многочисленные последователи, в том числе и современные, абсолютно не разделяют приспособления к среде обитания и возрастание сложности биологических организмов, направленные в сторону очеловечивания животных, хотя эти процессы совершенно разные. Одно дело влезть в экологическую нишу и обжиться там, приспособив своё тело к тамошним условиям. Другое дело – вырастить тело и мозг человека, которые никакими местными условиями не создашь.

По нашему мнению, в природе идёт другой процесс – озверение человека. Человеческое тело со временем превращается в тело животных, и это даёт жизнь множеству новых видов, по крайней мере, позвоночных… Откуда, собственно, появился на Земле человек? Был ли он здесь всегда или лишь временами навещал нашу планету? – эти вопросы другого рода – мировоззренческие. И ответ на них надо искать с общих позиций.

В философском плане дарвинизм рассматривает эволюцию как движение, которое не имеет начала. И действительно, откуда взялась эта эволюция, и чем она закончится – на это у Дарвина нет ответа. (Над этим потрудились другие – Энгельс, Циолковский.) Мир живых существ находиться в вечном движении, борьбе, которая ведёт к улучшению породы и к восхождению – провозглашает Дарвин, и этот его тезис, как мы знаем, был с благодарностью подхвачен марксистами, которые постулировали вечное движение материи и закрутили его в спираль. Тем не менее, в философском плане такая позиция не выдерживает критики. Ещё древние греки спорили. Одни философы утверждали, что мир есть только движение, другие – только покой. Однако древневедическая философия определяет мир как периоды чередования движения и покоя. Бог Брахма, создавший мир, в конце времён уничтожает его, за этим следует период покоя, когда Творец отдыхает от дел (ночь Брахмы), после этого он вновь создаёт мир (день Брахмы). Дарвин, прежде чем говорить о бесконечной эволюции, должен был обосновать, с чего эта эволюция началась, что для неё явилось стартовой точкой. Откуда появился на Земле гипотетический первоорганизм, который сэволюционировал в человека? Не менее важно было бы в философском плане определить, чем завершиться эволюция. Ни то и ни другое сделано не было. Отсюда масса вопросов, которые возникают у противников дарвинистов и которые по сей день не получают ответа.

Религиозная концепция более целостна и устойчива. В ней Бог создаёт мир и его же уничтожает (пусть даже не сам, а с помощью дьявола). Инволюционизм, как бы соединяет религиозные взгляды и научный подход. В плане методологии он постулирует, что Творец создал мир, как и высшее земное существо – человека. И уже человеческие особи, предоставленные сами себе и воле проведения, превращались в то, что посчитали для себя наилучшим…

Сподвижник Дарвина Э. Геккель предположил, что человек во время внутриутробного развития в сжатой и ускоренной форме проходит разные животные стадии: рыбы, земноводного, рептилии, млекопитающего, обезьяны. Поэт Карл Сэндберг в поэтической форме так выразил это положение эволюционизма:

«Во мне сидит волк… клыки, чтобы рвать и терзать, красный язык – чтобы лакать алую кровь… Во Мне сидит кабан… рыло и брюхо… чтобы жрать и хрюкать… чтобы сытым спать на солнце… Во мне сидит павиан… с цепкими ногтями, обезьяньей мордой… волосатыми подмышками… он готов рычать и убивать… готов петь и кормить молоком детёнышей… Пришло это Бог-Знает-Откуда; Уходит это Бог-Знает-Куда – я сторож в зверинце; я друг всему живому, я возник из природы…»

На самом деле, человек не возник из природы и он не сторож в зверинце. Он был создан Богом! Вид Гомо сапиенс в своём историческом развитии никогда не проходил стадии конкретных животных, когда-либо живших или живущих на этой планете. Человек не был ни волком, ни кабаном, ни обезьяной, ни каким-либо другим животным. В своём индивидуальном развитии (онтогенезе) человек проходит лишь стадии отдалённо похожие на эмбрионы существующих животных. Это говорит о том, что в нём сидит потенциальный, ещё нереализованный зверь… Однако, наряду с этим абстрактным животным в человеке существует Божественное начало, которое не даёт человеку прозябать и вдохновляет его на поиски и дерзания… Выбор пути – за человеком.

Когда потребовалось подтвердить положения эволюционизма фактами, дарвинисты столкнулись с серьёзной проблемой «переходного звена». Очень трудно было подобрать неспециализированных животных, которые бы годились на роль прародителя человека (это касается как обезьяны, так и других кандидатов). Вся цепочка восхождения человека от микроба до венца эволюции должна была состоять из неспециализированных (не приспособленных к реальным условиям существования) животных. (Человек является самым универсальным существом планеты.) Но парадокс заключается в том, что таких животных просто не существует в природе. Любое животное, живущее на Земле, в той или иной степени приспосабливается к окружающим условиям. Рыба отращивает плавники и жабры, а птица – крылья, воздушные мешки и хвост. Эволюционисты на протяжении без малого 150 лет занимаются тем, что подгоняют разных более или менее неспециализированных животных под стандарты человеческого предка, пытаясь выстроить из таких животных – цепь восхождения к человеку. Неблагодарная, тяжёлая и, в общем-то, бесполезная работа…

На самом деле, современный человек – существо сравнительно молодое, он появился на Земле гораздо позже многочисленных животных. Он ещё не успел «разродиться» животными. Те звери, которые «сидят» в нём, пока находятся лишь в потенции и могут появиться лишь в будущем, при стечении определённых обстоятельств… Можно согласиться с утверждением некоторых философов, что человек, появившись на планете, в качестве неразумного дитя, занимается лишь тем, что выстраивает своё собственное сознание. (По словам Маркса, человечество ищет зеркало, в котором пытается увидеть своё отражение.) Человек накапливает и аккумулирует знания прошлых поколений о себе и о мире, воплощает их в свершения и технологии. Но цель при этом у человека другая – понять самого себя и обнаружить в себе самом замысел своего Творца, возвыситься с помощью коллективного Разума до Бога.

Одна из школ буддизма утверждает, что Бога можно постичь с помощью ума, предавшись размышлению о смысле сущего. Адепты этой школы уверяют, что Бог умопостигаем. Индийский святой 20 века Шри Рамана Махарши считал, что все мысли имеют своё начало в Боге. Они исходят от него и могут привести к нему всякого прилежного мыслителя или подвижника. Святой считал, что мысли конечны, когда они кончаются, тогда приходит Бог. В связи с этим можно предположить, что человечество развивает свою цивилизацию, накапливает и воплощает мысли, всё более познает себя и мир и благодаря этому постепенно приближается к Богу. Вполне возможно, что настанет тот день, когда современное человечество с помощью коллективного Разума исчерпает все мысли, которые для нас приготовил Бог и, наконец, узрит его Самого. Человек не только докажет, что Бог существует, но и увидит Его воочию…

Согласно эзотерическим источникам, после того, как человечество узрит Творца, оно перейдёт на новый уровень Бытия. Сказочно преобразиться мышление и сознание людей, ведь они достигнут сознания Бога. Люди смогут постоянно видеть Бога и согласовывать все устремления и дела непосредственно с Ним. Такое положение дел кардинально изменит бытие и смысл всей человеческой жизни. Люди переселятся в астральный мир и перестанут нуждаться в земном мире, полном скорби и печали. Вероятно, таким путём до нас шли многие наши предшественники – прежние человечества.

Однако может статься, что не все захотят променять земной уют на небесное бесплотное существование. Эти – пожелают остаться на земле. Тогда некогда единое человечество разделиться на две группы – небесных людей или ангелов (по Э. Сведенборгу) и земных людей. Последние, лишившись поддержки Бога, и тех мыслей, которые от Него исходят, начнут стремительно деградировать, пока не породят целое скопище новых видов животных… Эти «новые» животные не будут иметь никаких родственных связей со «старыми», прежними животными, которые обитают сегодня на Земле. Затем на планету снизойдёт новое человечество (согласно Ведам, восьмое по счёту со времени заселения Земли), которому так же предстоит построить свою цивилизацию и узреть Бога.

|

James Montgomery Flagg (1877 – 1960). Американский иллюстратор |

James Montgomery Flagg (1877 – 1960). Американский иллюстратор

- 29.04.12, 07:35

- ХУДОЖНИКИ

- james montgomery flagg, иллюстрации, художники

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

ФЕНТЕЗИ ЭРОТИК |

|

Процитировано 1 раз

Аааааааааааа |

|

Понравилось: 3 пользователям

фэнтези |

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Белла Ахмадулина |

Белла Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. В числе предков с материнской стороны - итальянцы, осевшие в России, и среди них - революционер Стопани. Школьницей работала внештатным корреспондентом газеты «Метростроевец». Стихи писала с детства, занималась в литобъединении при ЗИЛе у поэта Е.Винокурова. По окончании школы поступила в Литературный институт имени М.Горького. Во время учебы в Литинституте Ахмадулина публиковала стихи в литературных журналах и в рукописном журнале «Синтаксис». Занималась журналистикой, писала очерки.

В 1959 году Ахмадулина была исключена из института за отказ участвовать в травле Бориса Пастернака, но затем восстановлена. В 1960 году окончила институт с отличной оценкой дипломной работы. В 1962 году стараниями поэта Павла Антокольского была издана первая книга Ахмадулиной «Струна». Поэтический сборник «Озноб», в котором были собраны все стихи, написанные в течение 13 лет, вышел в эмигрантском издательстве «Посев» (1969, ФРГ). Несмотря на это «крамольное» событие, книги Ахмадулиной, хотя и подвергались строгой цензуре, продолжали издаваться в СССР: «Уроки музыки» (1969), «Стихи» (1975), «Свеча», «Метель».

В 1977 году она была избрана почетным членом Американской академии искусства и литературы. В 1988 году вышла книга «Избранное», за ней последовали новые поэтические сборники. Сюрреалистический рассказ Ахмадулиной «Много собак и собака» вошел в неофициальный альманах «Метрополь» (1979).

К этому времени она по праву считалась одним из наиболее ярких поэтов, начинавших свой творческий путь во время «оттепели». Героями стихов Ахмадулиной становились русские поэты - от Пушкина и Цветаевой до друзей и современников А.Вознесенского и Б.Окуджавы, а также простые люди - «кривая Нинка», «электрик Василий». Ахмадулина много переводила грузинских поэтов Н.Бараташвили, Г.Табидзе, С.Чиковани. Она - автор многочисленных эссе о В.Набокове, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Вен.Ерофееве, А.Твардовском, П.Антокольском, В.Высоцком и других крупных творческих личностях, которые, по ее словам, «украсили и оправдали своим участием разное время общего времени, незаметно ставшего эпохой».

Белла Ахмадулина - лауреат Государственной премии СССР, Пушкинской премии Фонда Топфера, Государственной премии России 2004 года за продолжение и развитие высоких традиций отечественной поэзии.

|

Понравилось: 1 пользователю

Белла Ахмадулина. Сборник стихов |

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Белла Ахмадулина. Сборник стихов 3 |

МОТОРОЛЛЕР

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Белла Ахмадулина. Сборник стихов |

АВГУСТ

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Белла Ахмадулина. Сборник стихов 2 |

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Белла Ахмадулина. Сборник стихов |

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии - вот радость! И под утро так чиста виноградовая сладость, осенявшая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу - в золотом Свети-Цховели ставлю бедную свечу. Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь. Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной милой родины суровость, нежность родины чужой.

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает. На грех наводит, за собой маня. моя работа мне не помогает и мстительно сторонится меня. Я ей вовеки соблюдаю верность, пишу стихи у краешка стола, и все-таки меня снедает ревность, когда творят иные мастера. Поет высоким голосом кинто, и у меня в тбилисском том духане, в картинной галерее и в кино завистливо заходится дыханье. Когда возводит красную трубу печник на необжитом новом доме, я тоже вытираю об траву замаранные глиною ладони. О, сделать так, как сделал оператор - послушно перенять его пример и, пристально приникнув к аппаратам, прищуриться на выбранный предмет. О, эта жадность деревце сажать, из лейки лить на грядках неполитых и линии натурщиц отражать, размазывая краски на палитрах! Так власть чужой работы надо мной меня жестоко требует к ответу. Но не прошу я участи иной. Благодарю скупую радость эту.

x x x

Ты говоришь - не надо плакать. А может быть, и впрямь, и впрямь не надо плакать - надо плавать в холодных реках. Надо вплавь одолевать ночную воду, плывущую из-под руки, чтоб даровать себе свободу другого берега реки. Недаром мне вздыхалось сладко в Сибири, в чистой стороне, где доверительно и слабо растенья никнули ко мне. Как привести тебе примеры того, что делалось со мной? Мерцают в памяти предметы и отдают голубизной. Байкала потаенный омут, где среди медленной воды посверкивая ходит омуль и перышки его видны. И те дома, и те сараи, заметные на берегах, и цвета яркого саранки, мгновенно сникшие в руках. И в белую полоску чудо - внезапные бурундуки, так испытующе и чутко в меня вперявшие зрачки. Так завлекала и казнила меня тех речек глубина. Граненая вода Кизира была, как пламень, холодна. И опровергнуто лукавство мое и все слова твои напоминающей лекарство целебной горечью травы. Припоминается мне снова, что там, среди земли и ржи, мне не пришлось сказать ни слова, ни слова маленького лжи.

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 4 пользователям

112 |

|

Понравилось: 2 пользователям

ШВЕЙНАЯ МАШИНА |

|

Без заголовка |

|

Понравилось: 2 пользователям

Без заголовка |

....... ВСЕМ КТО ЧИТАЕТ МОЙ ДНЕВНИК , Я ПОСТО ИНФОРМИРУЮ ВАС О ТОМ , ЧТО СООБЩЕНИЯ КОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ С ВЯЗАНЫ С МОИМ НАСТРОЕНИЕМ ........

PS.. И ВСЁ ЛОГИКОЙ ЭТО НЕ ПОНЯТЬ ,

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка |

КАК ТОЧНО !

|

Без заголовка |

|

Понравилось: 1 пользователю

писателя Владимира Мегре |

1.

Владимир Николаевич Мегре (родился 23 июля 1950, Украина, село Кузничи Городнянского Района Черниговской области) — известный предприниматель, в настоящее время писатель — автор серии книг «Звенящие Кедры России».

Владимир Николаевич Мегре (родился 23 июля 1950, Украина, село Кузничи Городнянского Района Черниговской области) — известный предприниматель, в настоящее время писатель — автор серии книг «Звенящие Кедры России».

Большую часть своего детства проводил с бабушкой, Ефросиньей Верхушей, сельской целительницей. В юности общался с настоятелем монастыря Троице-Сергиевой Лавры — духовным отцом Феодоритом. Позже была обнародована картина «Единый — единою чертою» из сокровищницы Лавры, показанная Владимиру Феодоритом в детстве и до экспозиции описанная им в его второй книге.

Рано начал самостоятельную жизнь, уехав из родительского дома в 16 лет. С 1974 года жил в Новосибирске и работал в «Новосибирскоблфото» ведущим фотографом. В начале перестройки являлся президентом Межрегиональной Ассоциации предпринимателей Сибири.

В

Написал 9 книг в период с 1996 по 2006 год (серия «Звенящие кедры России»: «Анастасия», «Звенящие кедры России», «Пространство любви», «Сотворение», «Кто же мы?», «Родовая книга», «Энергия жизни», «Новая цивилизация», «Обряды любви»). Общий тираж книг, переведённых на 20 языков, достиг 11 миллионов экземпляров. В 1999 году В.Мегре основал Владимирский фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия», открыл сайт www.anastasia.ru.

Проводятся читательские и пресс-конференции в России и за её пределами. Наиболее активные читатели книг серии «Звенящие Кедры России» объединяются в общественные организации, одной из основных целей которых является создание Родовых Поместий. В 2010 году вышла очередная книга «Анаста». В планах автора — написание сценария по теме книг.

|

Я НЕ ВИНОВАТА . ПРОСТО НЕМНОГО ПРОГОЛОДАЛАСЬ! |

|

Понравилось: 1 пользователю

ВЕРТИНСКАЯ Анастасия Александровна |

ВЕРТИНСКАЯ Анастасия Александровна

Родилась 19.12.1944, Москва

Заслуженная артистка РСФСР (1981)

Народная артистка РСФСР (1988)

Детство

Анастасия Вертинская - представительница славной художественно-артистической династии Вертинских. Ее отец,Вертинский Александр Николаевич (1889-1957), великий русский шансонье, композитор, поэт, киноактер, один из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Мать - Вертинская (Циргвава) Лидия Владимировна, художница и актриса.

Старшая сестра Анастасии Вертинской - Марианна Александровна Вертинская (1943) - является актрисой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Своим дочерям Вертинские стремились дать возможно лучшее образование, особое внимание, обращая на занятия музыкой и изучение иностранных языков. Анастасия Вертинская вспоминает о своем отце: "Он старался всесторонне нас развивать: учил любить литературу, искусство, музыку, считал, что вне зависимости от того, кем его дочери станут во взрослой жизни, они обязаны быть разносторонне образованными".

Как-то спохватившись и решив, что они воспитывают детей не так, "не по-советски", Вертинские снарядили Настю и Марианну в пионерский лагерь. Собрали два кожаных немецких чемодана, наложили туда теплой одежды и всяческих продуктов и отправили дочерей туда, где из них должны были сделать настоящих советских гражданок. "О, это был опыт, действительно! Ничего не помню об этом лагере, кроме дикого чувства голода", - вспоминает Анастасия. Когда они вернулись домой, у них был один фибровый чемодан на двоих, в котором лежала застиранная майка с вышитым "Коля К." и сатиновые трусы, с надписью "4 отряд". С диким матом на все буквы алфавита, расчесывая вшивые волосы до крови, сестры ввалились в квартиру. Не поздоровавшись с родителями, они рванули на кухню и стали руками есть котлеты, продолжая материться. Остолбенелый отец долго стоял в прихожей, а потом в растерянности ушел в свой кабинет. После напрасных стараний вывести вши, девочек обрили наголо, а затем отправили на курорт - отдыхать после лагеря.

Первые роли в кино

В 1961 году, еще школьницей, Анастасия дебютировала в кино, сыграв главную роль Ассоль в фильме Александра Птушко "Алые паруса" по одноименной повести Александра Грина, где также были заняты многие настоящие и будущие звезды советского кино, в том числе Василий Лановой, Иван Переверзев, Сергей Мартинсон, Олег Анофриев. Незаурядная внешность, искренность в исполнении помогли юной актрисе завоевать симпатии зрителей.

Правда говорит Ассоль в фильме голосом актрисы Нины Гуляевой. "Насте было 15 лет, и она не смогла профессионально озвучить свою героиню, - рассказывает Нина Гуляева. - Поэтому режиссер пригласил на озвучание меня".

Сама Анастасия Вертинская неохотно вспоминает свою Ассоль, и говорит, что позже, став известной актрисой, возненавидела свою первую роль: "Я тогда толком не знала, что делать перед камерой, как двигаться и что говорить".

Вторая сыгранная ей роль принесла еще большую известность - Вертинская исполнила роль Гуттиэре в фантастической ленте Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", поставленной по книге Александра Беляева.

В 1962 году Вертинскую в возрасте восемнадцати лет приняли в труппу Московского театра имени Пушкина. Юная актриса много гастролировала, в составе актерских бригад объездила всю страну.

Роли мирового масштаба

Юная Анастасия Вертинская была уже на гребне успеха и в лучах зрительской любви, когда судьба подарила ей встречу с принцем Датским - Иннокентием Смоктуновским. Ее, восемнадцатилетнюю непрофессиональную актрису, пригласил режиссер Григорий Козинцев на роль Офелии в экранизации Шекспировского "Гамлета", роль мирового репертуара. Трудно было ожидать от непрофессиональной и, естественно, неопытной артистки глубинного погружения в образ, но Вертинская справилась, проникнуть в образ во многом ей помогла гениальная музыка Шостаковича.

Через год после постановки "Гамлета" Козинцев во вступительной лекции "О режиссуре" напишет: "У нее были реальные восемнадцать лет, великолепные, очень подходящие для шекспировского образа внешние данные - хрупкость, чистота, облик, похожий на портреты раннего Возрождения. Но ее духовное содержание, мягко говоря, было не так уж велико. Может быть, она пострадает в жизни и ее духовное существо разовьется, но тогда, когда я начал работать с ней, оно было крохотным, и образ нужно было лепить. Все было хорошо: и руки, и шея, и походка, но сердце не билось. Сердце заставил биться Шостакович. Так бывает".

Сама Вертинская говорила тогда: "Такую роль, говорят, сыграть - и умереть. А если всего девятнадцать лет, и надо жить, надо работать и работой каждый день доказывать, что "чудо" не было чудом, что ты можешь стать актрисой?"

Офелия стала этапной ролью для Анастасии Вертинской. Она впервые поняла, что хочет стать актрисой. Г. Козинцев, присутствие И.М. Смоктуновского, Шекспир, атмосфера, подход к материалу - все соединилось в профессию, которая не только ремесло, но и таинство.

После "Гамлета" Вертинская становится одной из самых востребованных актрис. Будучи студенткой театрального училища имени Б.В.Щукина, она была приглашена на роль Лизы Болконской в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" (1966-1967). "Режиссер Сергей Бондарчук предложил смелую и неожиданную трактовку образа, при котором "маленькая княгиня" становилась трагической фигурой, - вспоминает А.Вертинская. - Недалекая, неумная, ограниченная женщина. Прелестная, хорошенькая, уютная. Возможно, останься она жива, мы не полюбили бы ее. Ведь она была женой князя Андрея, а что она рядом с ним?.. Думаю, их пути все равно разошлись бы, слишком разными они были. Но Лиза умерла. А в душе князя Андрея на всю жизнь остался этот немой трагический вопрос: "Зачем? За что? За что погиб человек?" Мне кажется, Толстой предостерегает здесь от той роковой ошибки, которую мы иной раз совершаем, не замечая любви ближнего. Снимаясь в "Войне и мире", я поняла, что можно, не играя трагедии, создать образ трагического звучания".

Брак

В 1966 году Вертинская вышла замуж за Никиту Сергеевича Михалкова, впоследствии выдающегося актера и кинорежиссера. В том же году у них родился сын Степан. Их брак продолжался неполных четыре года. Анастасия была к тому времени уже знаменита, да и Никита снялся в своих первых фильмах. Вокруг них была круговерть поклонников и поклонниц, а у Никиты уже тогда сложилась определенная формула жены: она должна сидеть в усадьбе, то бишь на даче, рожать детей, варить варенье и ждать мужа. Анастасия теоретически была согласна с этой формулой, но сама под нее, увы, не подходила. Разойдясь с Никитой, она сохранила к нему уважение, никогда не сказала сыну ни одного дурного слова про отца. Впоследствии Анастасия вышла второй раз замуж - за певца Александра Градского. Но и этот брак постигла та же участь. Этот опыт усилил неприязнь актрисы к браку, и замуж она больше не выходила.

Княгиня Кити

В 1967 Анастасия Вертинская окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Следом за "Войной и миром" Вертинская снялась в роли Кити Щербацкой в еще одной экранизации Льва Толстого "Анна Каренина" (1968). Она была очаровательна в сценах беременности толстовских героинь. Ее маленькая княгиня Кити несли в себе таинство, перед которым преклонялся великий писатель. Сыграв в таком юном возрасте роли в экранизациях вершин мировой классической литературы, Вертинская достигла необыкновенной популярности.

Театр

С 1968 года Анастасия Вертинская - актриса ведущих московских театров: театра имени Пушкина, имени Евгения Вахтангова, "Современник", позднее играла в театре драмы и комедии на Таганке, МХАТе (1980-1989).

"Кино не давало необходимой уверенности, - говорит Вертинская, - Надо признаться, я вызревала очень медленно. И только перейдя из "Современника" во МХАТ, оказалась на необходимом и адекватном себе уровне профессионализма".

Среди ее работ в театре - Нина Заречная ("Чайка" А.П.Чехова), Елена Андреевна ("Дядя Ваня" А.П.Чехова), Лиза ("Живой труп" Л.Н.Толстого), Эльмира ("Тартюф" Мольера), Дотти ("Прекрасное воскресенье для пикника" Т.Уильямса), а также ведущие роли в спектаклях "Покой нам только снится", "12-я ночь", "Валентин и Валентина". В уникальном театральном эксперименте Анатолия Эфроса - постановке "Бури" У.Шекспира Анастасия Вертинская сыграла сразу две роли - Просперо и Ариэля.

И на экране, и на сцене Анастасия Вертинская воплощает образы литературных героинь из произведений самых разных форм и жанров, сочиненных писателями самых разных эпох и направлений. Она - актриса утонченной психологической глубины и, по словам выдающегося режиссера Анатолия Эфроса, "столь физически естественна и обладает такой изысканной актерской грацией, что это кажется порой невероятным".

В 1989 году российские зрители смогли увидеть ее необыкновенное исполнение роли своего отца в задуманном и поставленном ею самой спектакле "Мираж, или Дорога русского Пьеро", приуроченном к 100-летию Александра Вертинского. Пьеса написана Анастасией Вертинской по книге воспоминаний отца.

Популярная актриса

Одновременно с работой в театре Анастасия Вертинская продолжает много сниматься. За "Анной Карениной" последовали картины: "Влюбленные" (1969), "Не горюй!" (режиссер Г.Данелия, по роману французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", 1969), "Случай с Полыниным" (по повести К.Симонова, 1971), "Преждевременный человек" (режиссер А.Роом, по незавершенной повести М.Горького "Яков Богомолов"), "Человек на своем месте"... Почти одновременно с работой в картине по повести М.Горького Анастасия Вертинская снялась в фильме по сказке Шварца "Тень". В 1978 году Михаил Козаков снял телевизионный фильм "Безымянная звезда" по одноименной пьесе румынского писателя Михаила Себастиана с Анастасией Вертинской в главной роли. Роль Моны была для Вертинской органичной, а потому удачной, о которой актриса всегда вспоминает с нежностью.

В 1979 году режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пригласил Анастасию Вертинскую озвучивать роль Констанции Бонасье, которую сыграла Ирина Алферова. Как утверждает режиссер: "Сделала она это просто великолепно, таким дрожащим голосом. Потому что сама была влюблена - после "Безымянной звезды" у нее был роман с Мишей Козаковым, который озвучивал кардинала. Может быть, им обоим об этом неприятно вспоминать. Но пусть они меня простят, потому что это было просто великолепно и очень красиво".

Родившись советской девочкой, Вертинская так и не стала советской актрисой. Было время, когда в кинематографе ей просто нечего было играть - снимались стандартные идеологические советские фильмы. Как утверждает актриса: "Не жалею ни об одной отвергнутой мною роли. Наоборот - только о тех, что дав слабину, к сожалению сыграла. Но вскоре поняла, что сниматься часто - не значит быть в обойме или стать более популярной и знаменитой".

Анастасия Вертинская не раз снималась с красивыми и талантливыми актерами. В телесериале "Овод" (1980) по роману английской писательницы Этель Лилиан Войнич, где она играла Джемму, в роли Артура дебютировал Андрей Харитонов. В вышедшем вслед за "Оводом" фильме "Кража" по пьесе Джека Лондона вновь состоялся дуэт Анастасии Вертинской и Иннокентия Смоктуновского. В 1980 году Анастасия Вертинская была удостоена звания "Заслуженная артистка РСФСР", а в 1988 году - "Народная артистка РСФСР".

В 1988 году на экран вышли сразу две картины с участием Анастасии Вертинской - "Ждите Дон Кихота и Санчо" (по роману Сервантеса) и "Новые приключения янки при дворе короля Артура. Фантазии на тему Марка Твена". В этих фильмах Анастасия Вертинская сыграла два "отрицательных" персонажа: герцогиню и королеву Моргану.

В 1991 году она снялась в режиссерском дебюте Андрея Харитонова "Жажда страсти" по мотивам прозы Валерия Брюсова "Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901-1906)": "В зеркале. Из архива психиатра", "Теперь, когда я проснулся. Записки психопата", "Мраморная головка. Рассказ бродяги" и др. В этом фильме актриса блестяще создает образ изысканной аристократки "бель эпок", обуреваемую страстями.

Среди последних работ Анастасии Вертинской - роль в картине "В городе Сочи темные ночи" (режиссер В. Пичул), Маргарита в фильме "Мастер и Маргарита" (1994, режиссер Ю.Кара) по роману М.Булгакова и Атаманша в картинеАлександра Абдулова "Бременские музыканты" (1999).

На роль Маргариты в экранизации знаменитого Булгаковского романа претендовали много актрис: Елена Майорова, Анна Самохина, Вера Сотникова, Ирина Алферова…

Однако Юрий Кара предпочел вечно молодую Вертинскую: "У нее масса достоинств. Во-первых, прекрасная актриса, во-вторых - благородство, порода. Кровь - как говорит Коровьев. Ну, в общем-то, она стала фавориткой продюсеров. Хотя многие из актрис хорошо показались и были достойны быть Маргаритой". К сожалению, в силу ряда причин, фильм так и не вышел на экран.

Преподавательская деятельность

В течение ряда лет вместе с Александром Калягиным Анастасия Вертинская преподавала актерское мастерство в Оксфорде, в Париже (с театром "Комеди Франсез", в Чеховской школе), в Швейцарии (в европейской киношколе). На сцене парижского театра "Nanterre des Amandiers" вместе с учениками поставили спектакль "Чехов. Акт III", куда вошли третьи акты из "Дяди Вани", "Трех сестер" и "Вишневого сада". Самые кульминационные чеховские акты, собранные в одном спектакле, помогли создать и ощутить некий образ нашего времени.

Благотворительность

В последние годы увидеть Анастасию Вертинскую на сцене или на экране не просто. Актриса считает, что сейчас она востребована временем в ином качестве: не только как творец на сцене и экране, но и как творец в жизни - творец идеи. В 1991 году она создала и возглавляет Благотворительный фонд русских актеров (с 1996 года - Благотворительный фонд актеров). Эта идея родилась из осознания трагичности ситуации, в которой оказалось российское театральное искусство. Помимо оказания благотворительной помощи наиболее нуждающимся ветеранам театра и кино фонд призван поддерживать инициативные начинания и молодых актеров, режиссеров, драматургов, педагогов. Под руководством Анастасии Вертинской и при ее личном участии фонд оказывает поддержку дому-музею Бориса Пастернака в Переделкине, музею Чехова, Российской государственной библиотеке по искусству, храму Успения Богородицы в Путинках, театру слепых и слабовидящих детей и др. Благодаря усилиям Анастасии Вертинской были установлены памятники актерам О.Борисову и В.Капустиной, мемориальная доска на доме, где жил Марк Бернес. При ее непосредственном участии во Франции и в России были отреставрированы и выпущены компакт-диски с записями Александра Вертинского "Alezandre Vertinsky", "Песни любви", "Легенды века".

Телевидение

Анастасия Вертинская является автором телепрограмм "Золотое сечение" и "Другие берега" (по жанру: что-то вроде литературно-музыкально-философской композиции "о душе"! выходивших на канале ОРТ.

Просто Настя

При всей своей популярности, Анастасия Вертинская всегда держалась как бы чуть отстраненно от общества. Она любит уют, комфорт. Обладает необычайными кулинарными талантами, особенно любит сибирскую, грузинскую и китайскую кухню. Вечерами пишет новеллы, сценарии, дневники.

В настоящее время Вертинская живет и работает в Москве. Она и сейчас выглядит на тридцать пять! У людей, подобных Вертинской, счетчик возраста после сорока начинает крутиться в обратную сторону. Она словно бы принимает мифическое "средство Макропулоса". Практически никто не называет Вертинскую Анастасией Александровной, для всех она по-прежнему просто Настя. Внуки зовут ее ласково Нана.

Отдав всю жизнь театру и кино, в семейной жизни она себя не нашла: "Я была одержима профессией. Ясно было, что мое призвание - это театр. И предлагать мне формулу "женщине главное быть женой..." было бессмысленно. Бессмысленно это и сейчас. Я совершенно от этого не страдаю, у меня нет никакого комплекса одинокой женщины. Более того, мне было бы ужасно тяжело жить в браке - это бесконечная привязанность к мужу, к обстоятельствам его жизни. Брак - это аскеза. И я не готова на нее пойти. У меня и так семья многодетная, мне хватает опек и забот, но меня никто ни к чему не принуждает. Сын самостоятелен, у внуков есть родители, няни, и я могу ехать куда и когда хочу. Другое дело, я их обожаю, я к ним рвусь и если в субботу - воскресенье их не тискаю, то очень скучаю".

Сын Анастасии Вертинской (от брака с актером и режиссером Никитой Михалковым), Степан Никитович Михалков (1966), работает в рекламном бизнесе, по профессии - режиссер, основатель и организатор фестиваля видеоклипов "Поколение". У него растет сын Василий, внук Анастасии Вертинской.

Использованные материалы:

Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия (CD ООО "Медиа-Сервис 2000);

Анна Саед-Шах, "Анастасия Вертинская: мы живем в самоуверенное время" (Новая газета, 28.12.2000);

Юлия Шигарева, "А.Вертинская: "Мужчина и женщина - разные животные" (Аргументы и факты № 49 (1154) от 04.12.2002);

Анастасия Вертинская (http://www.biograph.comstar.ru);

Александр Астахов, "Анастасия Вертинская: "Больше никаких драм!" (Журнал Ваш досуг http://www.vashdosug.ru);

Андрей Велигжанин, "В "Алых парусах" Вертинскую озвучила Нина Гуляева" ("Комсомольская правда" от 19.03.2004);

а также материала сайтов http://www.dni.ru и http://www.vgd.ru

|

Понравилось: 1 пользователю

СПАСИБО ЗА ДРУЖБУ! |

|

Понравилось: 3 пользователям

ПРОСТЫЕ И ЗАБАВНЫЕ КАРТИНКИ |

|

Понравилось: 5 пользователям

ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЁК НЕ ИЗВЕСТНОЙ ПОРОДЫ!!! |

|

ПРОСТО ИНТЕРЕСНО..................... |

|

Понравилось: 2 пользователям

Чижевский, Александр Леонидович |

Материал из Википедии — свободной энциклопедии