-Рубрики

- ТУРИЗМ (611)

- Франция (57)

- ИТАЛИЯ (50)

- АВСТРИЯ (38)

- ЧЕХИЯ (35)

- Италияю Рим (33)

- ГЕРМАНИЯ (32)

- Страны (32)

- ОАЭ (28)

- ТАЙЛАНД (26)

- ГРЕЦИЯ (24)

- Франция, Замки (22)

- ИЗРАИЛЬ (20)

- ИСПАНИЯ (19)

- ОСТРОВА (17)

- НИДЕРЛАНДЫ (17)

- ИНДОНЕЗИЯ (14)

- ЕГИПЕТ (13)

- ШВЕЙЦАРИЯ (9)

- КИТАЙ (9)

- ВЬЕТНАМ (8)

- ИНДИЯ (8)

- интересные факты и легенды (6)

- ШРИ-ЛАНКА (6)

- СЛОВЕНИЯ (6)

- БЕЛЬГИЯ (6)

- РОССИЯ (5)

- ТУРЦИЯ (5)

- ПОЛЬША (5)

- РУМЫНИЯ (4)

- ХОРВАТИЯ (4)

- СЛОВАКИЯ (4)

- Дания (3)

- МАЛАЙЗИЯ (3)

- МОНАКО (3)

- ШОТЛАНДИЯ (3)

- ВЕНГРИЯ (3)

- КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ (3)

- ПОРТУГАЛИЯ (2)

- ТУНИС (2)

- ШВЕЦИЯ (2)

- Города (2)

- АМЕРИКА ( латинская) (1)

- ЛИХТЕНШТЕЙН (1)

- ПЕРУ (1)

- КАМБОДЖА (1)

- НОРВЕГИЯ (1)

- ФИНЛЯНДИЯ (1)

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (1)

- БОЛГАРИЯ (1)

- ИОРДАНИЯ (1)

- Полезные советы (472)

- учимся работать на компе (99)

- сад, огород (82)

- рукоделие (48)

- УРОКИ СТИЛЯ (46)

- Интерьер для дома (44)

- английский язык (35)

- шитьё (34)

- разные поделки (34)

- советы для хозяйки (6)

- советы для хозяина (3)

- Вышивка (1)

- РЕЦЕПТЫ (352)

- Овощные блюда (123)

- Дессерт (99)

- ПОГРЕБОК (47)

- мясные блюда (28)

- праздничные блюда (18)

- закуски (11)

- рыбные блюда (9)

- Напитки (8)

- салаты (5)

- Психология жизни (184)

- психология отношений (23)

- это интересно (21)

- руководство к действию (17)

- законы судьбы (17)

- ПРИТЧИ (16)

- дневник мудрых мыслей (11)

- неопознанное (6)

- законы вселенной (5)

- цели и желания (5)

- копаемся в себе (4)

- Религия (3)

- деньги и успех (1)

- Секреты женской красоты (149)

- красивые волосы (29)

- Стройность (27)

- уход за телом (18)

- советы диетолога (12)

- секреты молодости (12)

- советы тренера (9)

- Танцы (8)

- рецепты здорового питания (4)

- красивые руки (3)

- исскуство (139)

- МУЗЫКА (93)

- Стихи (19)

- картинная галлерея (15)

- кино и артисты (6)

- танцы (1)

- Здоровье (105)

- причины болезни (13)

- болезни и их лечение (11)

- ПРАВОСЛАВИЕ (89)

- МОЛИТВЫ (17)

- святые (16)

- Апостолы (14)

- Православные Святыни (8)

- Азы Православия (4)

- песни (3)

- МОНАСТЫРИ (3)

- пророки (3)

- Святые равноапостольные (2)

- Иконы Божьей Матери (1)

- УКРАИНА (80)

- Кировоградщина (15)

- Харьковщина (12)

- КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ (11)

- ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ (8)

- ОДЕССА (4)

- КРЫМ (4)

- ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ (3)

- житомирская область (1)

- ИСТОРИЯ (69)

- История Украины (38)

- История древнего Мира (17)

- История Славян (5)

- ЛИЧНОСТИ (54)

- правители (12)

- артисты (12)

- музыканты (6)

- декабристы (1)

- юмор (19)

- УРОКИ СТИЛЯ (13)

- мода (10)

- ораторское искусство (3)

-Музыка

- Денис Майданов . Ни чего не жаль .

- Слушали: 498 Комментарии: 0

- Scorpions - Maybe I Maybe You...

- Слушали: 86187 Комментарии: 0

- Нино Катамадзе & Insight. Vahagn

- Слушали: 806 Комментарии: 0

- Лаура Паузини (Laura Pausini)Дэвид Фостер (David Foster) Ричард Маркс (Richard Marx) - one more time

- Слушали: 39002 Комментарии: 0

- Salvatore Adamo - Tombe la neige

- Слушали: 90064 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 2358

Комментариев: 295

Написано: 2811

Святитель Димитрий Ростовский |

Дни памяти: 23 мая (Ростов), 19 июля, 21cентября / 4 октября (Обретение мощей), 28 октября / 10 ноября

|

Димитрий Ростовский, святой, митрополит (12.1651 — 28.10.1709), автор Четьих-Миней — 12-томного свода житий святых, охватывающего весь годовой круг. Этому делу он посвятил более двадцати лет, начав его в колыбели русской святости — Киеве и продолжая до конца своих дней. Родился святой на Киевщине в семье казачьего сотника. Получив классическое образование, он в 1668 принял монашество и скоро прославился, проповедуя слово Божие в различных местах Украины, Литвы и Беларуси. Затем настоятельствовал поочередно в нескольких монастырях, одновременно работая над Четьями-Минеями. В 1701 указом Петра I вызван в Москву для архиерейской хиротонии и назначен на Ростовскую кафедру. Там ему пришлось заботиться об устройстве церковного благочиния, воспитании юношества и врачевании старообрядческого раскола. Жизнь святителя была образцом поста, молитвы и милосердия. Административные заботы и монашеское делание удивительным образом сочетались с его напряженным литературным трудом. Свт. Димитрий оставил несколько томов своих сочинений: летопись библейской истории, сказание о чудесах Черниговской-Ильинской иконы Богоматери, каталог российских митрополитов, обличительные и поучительные наставления, пастырские послания, духовные песнопения, проповеди, дневниковые записи, пьесы, в которых поколения русских богословов и священнослужителей черпают духовные силы для творчества и молитвы. В 1752 было обретено нетленное тело свт. Димитрия, а в 1757 великий составитель житий был причислен к лику святых. |

![]()

![]()

| Димитрий Ростовский (до принятия монашества Даниил Савич Туптало) Краткая литературная энциклопедия в 9-ти томах. Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», т.2, М., 1964. |

| Димитрий Ростовский (С. Перевезенцев) |

| Из истории Зачатейского-Яковлевского монастыря |

| Димитрий Ростовский (информация с сайта XPOHOC) |

| Библиография |

| Святитель Димитрий Ростовский (ссылка на Православный Церковный календарь, http://www.pravoslavie.ru) |

| Тропарь, кондак, молитва, акафист Святителю Димитрию Ростовскому |

| Иконы святителя Димитрия |

![]()

Димитрий Ростовский (до принятия монашества Даниил Савич Туптало; 1651-1709) – церковный писатель и проповедник. Родился под Киевом в семье казацкого сотника, в 1668 году принял монашество; в 1702 году Петр I назначил Д.Р. митрополитом в Ростов; здесь он основал первую в России духовную семинарию с преподаванием греческого и латинского языков. Главный труд Д.Р. – «Минеи-Четьи» (1689-1705) – жития святых, расположенные по дням их памяти. В основу этого многотомного сочинения положены «Четьи-Минеи» митрополита Макария с прибавлением материала из русских «Прологов», «Патериков», западных латинских и польских источников. Д.Р. написал также «Руно орошенное» (1680), «Розыск о раскольничьей брынской вере» (1709) – сочинение направленное против раскола, и ряд проповедей. Его нападки на невежество священников, корыстолюбие, «гордость» и «немилосердие» богатых вельмож, защита бедных носили абстрактно-отвлеченный характер. Витиеватый, риторический стиль проповедей Д.Р. стал классическим образцом церковного ораторского искусства. Д.Р. принадлежат также драматические произведения «Комедия на день Рождества Христова», «Комедия на Успение Богородицы» и др.

Краткая литературная энциклопедия в 9-ти томах. Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», т.2, М., 1964.

![]()

|

|

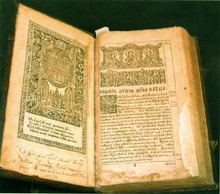

Жития Святых. Издание XVIII в.

|

Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало), митрополит Ростовский и Ярославский (12.1651—28.10.1709), проповедник и писатель, православный святой. Родился в с. Макарово на р. Ловиче. Его отец Савва Григорьевич, казачий сотник, затем постригся в монахи, прожил 103 года. Мать — Марья Михайловна. Даниил в 1662 поступил в Киево-Могилянскую академию. 9 июля 1668 еще юношей принял монашеский постриг в Киевском Кирилловском монастыре под именем Димитрия и связал всю свою жизнь со служением Церкви. С 1675 по 1700 Димитрий был игуменом и проповедником в различных монастырях на Украине, в Вильне, в Минской губ. В февр. 1701 приехал в Москву и был назначен на Сибирскую митрополию в Тобольске. Но из-за болезни не смог выехать в Сибирь. Петр I, лично знавший Димитрия, заботясь о его здоровье, отменил указ. В 1702 Димитрий был назначен митрополитом Ростовским и Ярославским.

Большое значение в своей деятельности Димитрий Ростовский придавал просветительству. Многие современники отмечали его талант проповедника. Будучи митрополитом, открыл в Ростове общеобразовательную или, как он сам называл, «грамматическую» школу, в которой обучалось 200 чел. Сам святитель был очень образованным человеком, знал иностранные языки, имел большую библиотеку — 288 книг, из которых 173 — на латинском и греческом языках, 96 — на церковнославянском, 12 — на польском, 7 — многоязычные.

В 1684, находясь в Киево-Печерской лавре, Димитрий Ростовский принял на себя послушание — составление Четий Миней, т.е. сборника житий, расписанных по дням богослужений.

|

|

Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского.

Издание Киево-Печерской Лавры. 1695 год. ГМЗРК. |

Именно этот труд, которому Димитрий Ростовский отдал почти 20 лет жизни, и прославил его имя. При составлении Четий Миней Димитрий Ростовский использовал как русские, так и латинские, греческие, польские источники. Он не просто переписывал известные ему жития, но зачастую, на основе разнообразных вариантов, писал свой вариант. Поэтому многие жития, вошедшие в его Четии Минеи, могут считаться оригинальными. Первая часть Миней была издана в 1689. Затем уже после смерти святителя, в 1711—16, вышло 2-е издание Миней в 3 частях. Далее труд Димитрия Ростовского издавался еще несколько раз. Четии Минеи Димитрия Ростовского до сих пор остаются одним из самых читаемых отечественных агиографических сочинений.

Перу Димитрия Ростовского принадлежат много проповедей, драматические произведения, стихи. Особое место занимает противостароверское сочинение «Розыск о раскольничей брынской вере» (написан в 1709, издан полностью в 1745, отдельные главы издавались в 1714 и 1717). Этот трактат состоит из 3 частей, в которых автор стремится подробно и доходчиво объяснить происхождение раскола, а также резко выступает против сторонников старообрядчества.

В 1752 вскрытие его гробницы показало, что мощи святителя остались нетленными. В 1757 Димитрий Ростовский был канонизирован. Сейчас рака с мощами святителя хранится в Успенском соборе Ростовского Кремля. Дни памяти: 21 сент. (4 окт.) и 28 окт. (10 нояб.).

С. Перевезенцев

![]()

Из истории Зачатейского-Яковлевского монастыря

XVIII век отмечен в истории Зачатейского-Яковлевского монастыря знаменательными событиями, последствия которых круто изменили судьбу обители. Они связаны с именем Ростовского митрополита Димитрия. В 1709 году он, по собственному завещанию, был похоронен в Зачатиевской церкви Яковлевского монастыря, через 43 года последовало обретение нетленных мощей владыки и вскоре Димитрий Ростовский был канонизирован к общерусскому почитанию.

Яковлевский монастырь, как место упокоения святителя Димитрия, стал хранителем великой святыни - мощей новоявленного Российского чудотворца, благодаря чему обитель достигла славы и благосостояния. Св. Димитрий - просвещенный и деятельный церковный иерарх, соответствуя идеалу человека эпохи Просвещения, прославил свое имя как пастырь и проповедник, автор многих духовных произведений. Он был одним из тех "людей милости, которых праведные дела не забываются" (Сир. 44, 9).

Мирское имя Димитрия - Даниил Туптало. Он родился в декабре 1651 г. в местечке Макарове Киевской губернии. Семнадцатилетним принял монашество в Киевском Кирилловском монастыре. Димитрий в совершенстве владел даром слова, не случайно церковь впоследствии назвала его "Российским Златоустом". В возрасте 25 лет он читал проповеди в кафедральном соборе Чернигова. Многие годы являлся проповедником и настоятелем различных монастырей Малороссии. Был известен благочестием и ученостью.

В 1684 г. по поручению старцев Киево-Печерской лавры Димитрий приступает к написанию Четьих-Миней - свода жития святых, расположенных в соответствии с годичным кругом богослужения и предназначенных для чтения в течении года. При составлении этой агиографической энциклопедии Димитрий собирал, дополнял, исправлял, писал жития и поучения, используя славянские, греческие и латинские источники. Этому труду Димитрий посвятил 20 лет своей жизни, завершил Четьи-Минеи в 1705 г. в Ростове Великом. 4 января 1702 г. указом Петра 1 святитель Димитрий определяется на Ростовскую митрополию. 1 марта владыка прибыл в Ростов. Остановившись в Яковлевском монастыре и совершив моление в Зачатиевской церкви, Димитрий указал в юго-западном углу этого храма место для своего погребения, произнеся "се покой мой, зде вселюся во век века".

Следует отметить, что традиционным местом захоронения епархиальных владык служит кафедральный храм. Так, Ростовский Успенский собор является некрополем архиереев, возглавлявших Ростовскую кафедру, среди которых - чудотворцы - святители; Леонтий, Исайя, Игнатий, Феодор. Вопреки традиции, святитель Димитрий избрал местом своего упокоения приписной к Архиерейскому дому, удаленный от центра города монастырь, в храме, в котором покоились мощи святителя Иакова, гонимого при жизни и прославленного после смерти Ростовского чудотворца.

Семь лет Димитрий возглавлял Ростовскую епархию. Будучи Ростовским митрополитом, он заботился о просвещении и нравственности своей паствы, боролся с невежеством и пьянством, расколом и ересями. В городе им было основано славяно-греческое училище с преподаванием греческого. На содержание этого учебного заведения, устроенного при Архиерейском доме, митрополит Димитрий жертвовал свои скудные сбережения.

В 1709 году, в ночь на 28 октября, спустя день после своего тезоименитства, митрополит Димитрий скончался. Три удара 2000-пудового колокола соборной звонницы возвестили жителям Ростова о кончине владыки. После отпевания в Успенском соборе, тело Димитрия до 25 ноября находилось в Спасской церкви, похороны задерживались в связи с ожиданием проезда Стефана Яворского, митрополита Рязанского, экзарха и блюстителя патриаршего престола. Будучи другом Ростовского митрополита, Он, еще при жизни Димитрия, обещал отпеть и похоронить его.

Настоятели Ростовских монастырей, соборные священники и многие из горожан склонялись к тому, что местом погребения митрополита Димитрия должен стать Успенский собор. Однако, Стефан Яворский настоял на исполнении желания Димитрия быть похороненным в Яковлевском монастыре, о чем свидетельствовало собственноручное завещание митрополита. Из монастырского приказа было предписано устроить в юго-западном углу Зачатиевской церкви Яковлевского монастыря каменный склеп, сделать каменный гроб, но, вместо этого, в могиле был сооружен лишь деревянный сруб. Деревянный гроб Димитрия был устлан черновиками его незаконченных произведений. В день погребения, 25 ноября, Стефан Яворский совершил в соборе чин отпевания, после чего тело Димитрия было перенесено в Яковлевский монастырь и предано земле в соборном храме обители. Над местом погребения установили деревянную гробницу.

Между тем, жизнь в Яковлевском монастыре шла своим чередом. К началу XVIII века обитель имела собственную вотчину - 36 человек, живших в подмонастырской слободке и исправлявших различные монастырские работы. В 1723 г. хозяйство монастыря упрочилось - к обители были приписаны вотчины упраздненных Ростовских монастырей - Андреевского посадского и Никольского на Бою. Первая включала в себя село Сельцо и деревню Борисовское и имела 169 душ, вторая состояла из села Никольское и деревни Костенчуговой и насчитывала 236 душ.

Упрочив материальное благосостояние, Яковлевский монастырь начал каменное строительство в 1725г., к единственной церкви обители - Троицкому собору с северной стороны был Пристроен придел, освященный в память первосозданного святым Иаковом храма, в честь Зачатия св. Анны. Через два десятилетия, в 1754 г., по указу Ростовского митрополита Арсения Мациевича Троицкая церковь была переименована в Зачатиевскую, а новоустроенный придел получил имя св. Иакова Ростовского. Таким образом, главному монастырскому храму было возвращено его первоначальное наименование, а придельный храм посвящался основателю монастыря. По-видимому, это был первый престол, освященный в честь св. Иакова Ростовского.

В 1746 г., 6 июня, из Ростовской Духовной Консистории в Яковлевский монастырь был прислан указ об учреждении в монастыре общей трапезы, из чего следует, что до тех пор в обители действовал необщежительный устав. В донесении, которое архимандрит Павел в 1765 г. подал в Синод, содержится краткое описание монастыря. Используя этот документ, можно воспроизвести облик Яковлевской обители в середине XVIII века. Монастырь ограждали деревянные, крытые тесом, стены. В ограде были устроены 4 больших и 3 малых ворот. Святые врата, находившиеся в восточной части ограды, украшала роспись, остальные ворота, располагавшиеся с северной, западной и южной сторон, имели рядом маленькие калитки. В 1757 г. началось сооружение каменной ограды с восточной стороны, но это строительство, совершаемое с большими затруднениями, вскоре было остановлено императорским указом. Смысловой и архитектурной доминантой монастырского ансамбля являлась каменная пятиглавая церковь Зачатия св. Анны с придельным храмом св. Иакова, увенчанным единственной главой. Церковь и придел были крыты тесом, главы - деревянные. При церкви Зачатия с западной стороны находилась каменная паперть. К северной стене храма, близ западного угла была пристроена каменная шатровая трехъярусная колокольня, на которой находилось 6 колоколов. Пол Зачатиевской церкви был выстлан чугунными плитами, стены храма расписаны фресками, Уникальная роспись алтарной преграды к середине XVIII века уже была закрыта резным деревянным иконостасом, в котором в 1757 г. насчитывалось 50 икон. В период между 1752-1757 годами за пределами монастырской ограды, с западной стороны для приезда богомольцев был построен деревянный гостиный двор.

В 1752 году в юго-западном углу Троицкого храма, над могилой митрополита Димитрия осел чугунный пол. Потребовался ремонт, на который 21 сентября дал разрешение митрополит Арсений. После снятия плит и удаления земли и щебня открылся поврежденный бревенчатый сруб и деревянный гроб митрополита Димитрия, в коем были обретены мощи святителя. Митрополит Арсений, получив донесение об этом, прибыл в монастырь и освидетельствовал мощи, облачение и гроб. Для временного хранения обретенных мощей на прежнем месте была устроена каменная гробница. Обо всем происшедшем митрополит Арсений донес в Синод.

Молва о новообретенных мощах Димитрия Ростовского распространялась по России. В Ростове при мощах Димитрия совершались чудотворения. Кроме того, во многих местах России исцеления происходили именем Димитрия; по молитве к нему. Слава новоявленного Чудотворца росла, вера в него крепла. Несмотря на это, официальная канонизация произошла лишь через 4 с половиной года после обретения мощей. Нетленность мощей и истинность исцелений, происходивших при обращении к Димитрию, проверялись и перепроверялись. Так, императорским повелением в Ростов Великий был прислан синодальный прапорщик Ф.И. Баранов для сбора сведений о совершенных при мощах исцелениях. Указом Синода в Яковлевский монастырь прибыли Суздальский митрополит Сильвестр и архимандрит Московского Симонова монастыря Гавриил для вторичного освидетельствования мощей Димитрия. Наконец, 1 апреля 1757 г., в первый день Пасхи, мощи святителя Димитрия были оглашены совершенно святыми, а день их обретения - 21 сентября, также, как и день кончины владыки - 28 октября, назначались днями празднования святому Димитрию Ростовскому. Службу, посвященную св. Димитрию, Синод поручил составить Амвросию, епископу Переяславскому. Житие святителя написал Ростовский митрополит Арсений.

По свидетельству Е.Е. Голубинского, митрополит Димитрий явился первым святым, канонизированным к общерусскому почитанию в синодальный период. Более того, прославление Димитрия Ростовского оказалось единственной общерусской канонизацией на протяжении всего XVIII столетия. Императрица Елизавета Петровна пожаловала св. Димитрию серебряную раку и облачение из золотой парчи. В торжествах, происходивших в Ростове в 1763 г. по случаю переложения мощей св. Димитрия в новую раку присутствовала Екатерина II. 23 мая Императрица со свитой пешком пришла в Ростов. В церемонии переложения мощей участвовали виднейшие русские иерархи того времени: Димитрий, митрополит Новгородский; Гавриил, архиепископ Санкт-Петербургский; Амвросий, епископ Крутицкий; архимандрит Троице-Сергиевой лавры Лаврентий; духовник Императрицы протопресвитер Иаков; а также четыре архимандрита: Спасо-Яковлевского монастыря - Тихон, Богоявленского-Ростовского - Иосиф, Борисоглебского-Ростовского - Амвросий, Спасо-Песоцкого-Ростовского - Иосиф. 24 мая Яковлевский монастырь посетила Екатерина II. Государыня присутствовала на литургии и на всенощном бдении.

На утро следующего дня был назначен крестный ход из Успенского собора в Яковлевский монастырь. Шествие сопровождалось большим стечением народа. В обители, перед литургией, мощи св. Димитрия были обнесены вокруг Зачатиевской церкви и положены в серебряную раку, установленную на месте погребения святителя - в юго-западном углу храма. Императрица Екатерина II пожертвовала в монастырь 3000 руб., из которых 1 тысяча предназначалась настоятелю и братии. 31 мая, проездом из Ярославля в Москву, Екатерина II еще раз посетила Яковлевский монастырь для поклонения святителям Иакову и Димитрию.

Итак, в середине XVIII века святыни Яковлевской обители умножились. Теперь, помимо, скрытых под спудом мощей основателя монастыря епископа Иакова, монастырь освящали мощи его сопрестольника - митрополита Димитрия. Канонизация и прославление св. Димитрия Ростовского обусловили расцвет Яковлевской обители, открыли новый, наиболее яркий период в истории этого монастыря.

Материал подготовлен с использованием статьи А. Виденеевой

![]()

Дмитрий Ростовский (в миру Туптало Даниил Саввич) (дек. 1651—28.10 [8.11] 1709), святитель, митрополит Ростовский, духовный писатель, религиозный мыслитель, канонизирован в 1757. Родился в г. Макарове в Малороссии, в семье казака. Образование Дмитрий Ростовский получил в киевской братской школе, а в 1668, следуя своей наклонности к созерцательной, тихой жизни, принял монашество в Кирилловском монастыре; в 1669 его посвятили во иеродиаконы, а в 1675, вызванный в Чернигов, он был посвящен в иеромонаха и назначен проповедником при кафедральном Успенском соборе. Слава его, как проповедника, быстро распространилась, и его стали приглашать с этой целью мирские и духовные власти к себе. Т. о. он объездил всю Малороссию, Великороссию и познакомился с нравами и обычаями ее, побывал в Литве, познакомившись с польской жизнью, с римским католичеством. В борьбе между Москвою и Малороссиею Дмитрий Ростовский принял сторону первой, чем обратил на себя внимание духовной власти. В 1681 был игуменом Максановского монастыря, а через год переведен в том же сане в Батуринский монастырь, но в 1683 переселился в Киево-Печерскую лавру, привлекшую его своей прекрасной научной библиотекой, и начал с 1684 свой многолетний труд — составление Четьих-Миней. В 1692 работа его была прервана: его снова назначили в игумены Батуринского монастыря, позднее переводился в Глуховский, Кирилловский и наконец в сане архимандрита в Елецкий монастырь в Чернигове. В 1700 его, было, назначили митрополитом Тобольским, но Дмитрий Ростовский отказался, мотивируя это слабым здоровьем и желанием закончить свой труд, тогда он был назначен митрополитом Ростовским, и к его литературной деятельности присоединилась и административная, которую он исполнял с большой заботой и тактом. Главным его делом было радение о просвещении не только духовенства, но и детей их, с каковой целью заставлял посещать их духовные школы, привлекая всячески и прекрасной постановкой преподавания, и разумными, культурными способами просвещения, как напр., произнесение проповедей, речей, разыгрывание театральных пьес и диалогов. Из трудов митр. Дмитрия Ростовского замечательны, во-первых, Четьи-Минеи, над которыми он работал в 1685—1705, имея источники не только русские, но много латинских и греческих. Вторым капитальным трудом является «Летопись келейная», представляющая связное изложение событий библейской истории, с нравственно-поучительной целью. В бытность свою митрополитом в Ростове, Дмитрий Ростовский часто объезжал свою епархию и встречался здесь с раскольниками, которых он хотел обратить в Православную веру; с этой целью и написал третий большой труд: «Розыск о раскольнической брынской вере».

|

|

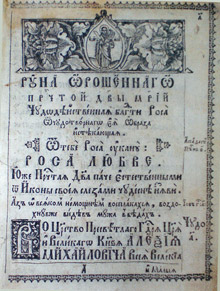

Титульный лист книги Руно Орошенное.

Издание Троице-Ильинского монастыря |

Из др. трудов его: «Руно орошенное, или сказание о чудесах черниговской Ильинской иконы Богоматери»; «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце», «Диарии», т. е. дневные записки; «Каталог российских митрополитов»; «Краткий мартиролог, остановленный на одном сентябре»; краткие наставления, молитвы, послания пастырские, духовные песнопения, размышления о страданиях Христовых и т. п. Особенное значение имели еще проповеди Дмитрия Ростовского, в которых сквозит одна тема: «Любовь выше всего» и одно желание: сделать людей лучше, добрее. Особенно замечателен свт. Дмитрий как борец с расколом. Его «Розыск о раскольнической брынской вере», изданный впервые после его смерти в 1745, состоит из трех частей: в первой доказывается, что «вера раскольников не права», во второй, что «учение их душевредно» и в третьей — что «дела их не богоугодны». Вследствие такого деления становятся ясными: причины появления раскола, различные его разветвления, главные пункты учения, с разбором оснований последнего, а также нравственная и бытовая жизнь раскольников, а некоторые главы этого труда могли бы быть направлены собственно против сектантов мистического и рационалистического характера — против хлыстов и позднейших молокан, но никак не против раскольников-старообрядцев. Но митр. Дмитрий не ограничился в борьбе с раскольниками одним «Розыском», известны его проповеди по этому вопросу, т. к. он понимал значение слова Божия как орудия борьбы. Из этих проповедей известны: «Слово о вере и о четвероконечном кресте», «Слово на воздвижение честного и животворящего креста», «Слово к препростому народу»; все они отличаются простым удобопонятным для народа языком и направлены на расколоучителей, которые совращают своими учениями простодушный и доверчивый народ и хулят Церковь, ее таинства и обряды. Как современник Петра I, Дмитрий Ростовский был его истинным сподвижником и помощником, приняв также участие в его постановлениях об усах и бороде, написав с этой целью трактат под заглавием: «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце».

Свт. Дмитрий был человеком широко образованным. Его учение призывает к добродетели, прививая любовь к Богу и к ближнему, самоотречение, смирение, благодушие. Это — традиционное русское религиозное учение, которым жил русский народ. «Христианский человек, — учит свт. Дмитрий, — должен по силе своей заботиться, чтобы с Божьей помощью день ото дня и час от часа приходить к совершенству в добрых делах» (Поучение в четверг 20-й недели по Святом Духе). Совершенство достигается, гл. обр., любовью. Через эту добродетель мы можем соединиться с Богом. «Как же? А вот как: любить нужно то, что Бог любит, и никогда не любить того, чего Бог не любит; делать то, что Богу угодно, и старательно избегать того, что не угодно Богу» (Поучение в 6-ю неделю по Пасхе).

|

|

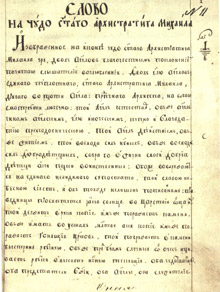

Поучения свт. Димитрия.

Слово на чудо св. Архистратига Михаила. XVIII в. ГМЗРК |

Свт. Дмитрий допускает разные ступени добродетельного совершенства. В зависимости от побудительных причин он различает добродетель заинтересованную, рабскую и сыновнюю. «Работающий Богу ради царствия небесного состоит как бы в чине наемника, работает как бы за плату, чтобы в награду получить царство небесное; работающий Богу из страха мучений — состоит в чине раба, который творит доброе, страшась, что будет наказан; работающий Богу ради самой любви Божией — состоит в чине сына, который ни воздаяния не ищет, ни мук не боится, ибо совершенная любовь изгоняет страх вон, любит же Отца ради самой любви к Отцу и ни в чем не преступает Его воли». «Та есть истинная от всего сердца любовь, которая любит кого-либо не для себя, то есть не для своей какой-либо выгоды или прибыли, но ради самой любви; ради любимого она “не ищет своих си” (1 Кор. 13, 5). Иногда любят кого-либо потому только, что получают от него благодеяния, и если бы не получали, то и не любили бы. Иногда кто-либо делает вид, что любит господина своего и исполняет волю его, но сие только потому, что боится, чтобы тот, рассердившись, не наказал его чем-либо. Истинная же любовь ни “своих си не идет”, и не боится ничего: она одно только то имеет, что любит любимого» (Поучение в неделю 15-ю по Святом Духе). Свт. Дмитрий, однако, не отвергает любви, любящей Бога за ожидаемое воздаяние вечных благ, но не может признать ее совершенной. Итак, не всякая любовь совершенна и существуют разные ступени совершенства, но каждый может и должен стремиться к совершенству.

Призывая к служению апостолов, Христос в лице их призвал весь мир. Христианская жизнь не есть преимущество избранных или монахов: «Каждый человек христианский, рожденный водою и духом, должен быть духовным», даже мирянин, живущий в мире (Поучение на день св. Архистратига Михаила).

«Что есть совершенство?» Свт. Дмитрий никогда не занимался этим вопросом с научной или философской точки зрения, но, перечитывая его поучения и «Летопись» находим некоторые ответы на этот вопрос в связи с толкованием текстов из Книги Бытия. «Что есть совершенство? Совершенство есть то, о чем нельзя сказать, что ему недостает чего-либо. Не может дом быть назван совершенным, если в нем недостает покрова или если в нем будет недостроено что-либо иное… Не может человек назваться совершенным, если ему недостает руки или ноги, или какого-либо иного члена тела». Так точно и в жизни духовной, говорит он в «Руне орошенном»: тот, кто следует лишь одному завету Божьему и пренебрегает другими, — не совершенен. Заветы Божьи, как струны лиры: если в лире одна струна не хорошо настроена, мелодия не гармонична. Так и заветы Господни: если один не исполнен, все другие пропадают даром.

Совершенство — не во внешних проявлениях набожности или самобичевания, но в истинной любви к Богу и к ближнему. Праведные праотцы Авраам, Исаак и Иаков «так угодили Богу, что сделались даже друзьями Ему, безгрешному»… хотя «ни девства своего они не соблюдали, ни мир не отвергли, ни мук за Христа не терпели», у них «не было иного закона, кроме естественного: «Якоже хощете, да творят вам человецы, и вы творите им такожде» (Лк. 6, 31), иначе: что неприятно тебе, не делай другим». Праведные праотцы угодили Богу тем, «что при своей вере в Бога, какую имели, они не соделали, ни сказали, ни помыслили неправды».

В своем Слове на день памяти св. прав. Симеона Богоприимца свт. Дмитрий говорит, что «Симеон был праведен и благочестив».

Итак, «недостаточно праведнику быть только праведником, но подобает ему иметь и благочестие, ибо правда проявляется в отношении к ближним, а благочестие обнаруживается в отношении к Богу. Правда повелевает никого не обижать, благочестие же поучает усердно работать для Бога. Однако и то и другое столь же потребно человеку, как два глаза, две руки, две ноги или для птицы два крыла». В др. месте святитель учит, что одно лишь соблюдение всех заповедей недостаточно и что к этому надо прибавить «сохранение евангельских велений и советов». Приводя слова невесты из «Песни Песней»: «Вся плоды новые до ветхих соблюдох тих» (7, 13), свт. Дмитрий добавляет, что «ветхие и новые плоды мы можем понимать и так еще: ветхие плоды суть те добрые дела, которые повелены нам законом Божьим и которые мы всячески должны исполнять; новые же плоды суть те добрые дела, которые мы совершаем по нашему произволению сверх того, что повелено, как напр.: закон повелевает не желать никакой вещи своего ближнего, не отнимать и не похищать, а истинный христианин не жалеет для ближнего и своего собственного, проявляет щедрость и все дает; закон повелевает вести чистую жизнь, а истинный христианин не позволит даже и мысли нечистой быть в своем уме».

|

|

Зачатьевский собор

Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря (1686-1687) |

Это последнее рассуждение может быть неправильно растолковано, что якобы свт. Дмитрий лишь не советует согрешать помыслом. Но это не верно. В одном из поучений (4-я неделя по Святом Духе) он ясно объясняет: «Будут изгнаны из Царства Небесного те, кто… при телесной своей чистоте не приобрели чистоты душевной, — за то, что хотя тело и соблюли чистым, но душу свою осквернили грязными помыслами, в которых они с охотою услаждались и которых они не считали даже за грех», а затем добавляет, что «бес входит в душу того, кто осквернил ее нечистыми помыслами». Поскольку Христос отдал всего Себя за нас и щедро искупил наши грехи, мы, в свою очередь, тоже должны не только исполнять Его заповеди, но делать и более того. Это необходимо для каждого стремящегося к совершенству. Ведь одно соблюдение заповедей не есть совершенство, достойное похвалы от Бога, но только рабский долг, как говорит Христос: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, “яко раби непотребни есмы, яко еже должни бехом сотворити сотворихом” (Лк. 12, 10). Такие свободны от долга, но не славны заслугами: они избежали мук, но не получили венцов» (Поучение в четверг по 20-й неделе).

Свт. Дмитрий рассматривает христианское совершенство с разных сторон. Оно всегда представляется ему в соблюдении добродетелей и творении добрых дел.

Если Божественное совершенство является примером и причиной для совершенства человеческого, то можно сказать, что это последнее и есть подобие Божие. Имея в виду староверов, святитель настаивает, говоря, что образ и подобие Божие существуют не в теле, но в душе. Душа, будучи единой, обладает тройным свойством, по образу Святой Троицы — Божественного Естества в Трех Лицах: память — Бог Отец; разум — Бог Сын; проявление воли — Бог Дух Святой. Свт. Дмитрий различает подобие и образ. Первое заключается в подражании Божественному совершенству, подобие «крепостию, благостию, незлобием и т. п.» «Подобие Божие в ней (душе) созиждается в Крещении». Образ же Божий «есть и в душе неверного человека, но подобие имеется только в добродетельном христианине. И когда христианин совершает смертный грех, он лишается только подобия Божия, а не образа…» («Летопись»). Святитель особенно настаивает на подражании Богу в делах милосердия, любви и сострадания. Это подобие имеет степени, как и само совершенство человеческое. Итак, благочестивый мирянин «подобен» Богу, инок «богоугодный» «нарицается преподобный» (Поучение на память свт. Гурия, архиепископа Казанского), а Матерь Божия из всех людей Преподобнейшая.

В своей «Летописи», говоря о Лии и Рахили, двух женах Иакова, святитель Дмитрий рассуждает об уставе «трудолюбивого жития» и об «уставе умного зрения или богомыслия». Святитель Дмитрий очень ясен в своих рассуждениях. «Трудолюбивого жития устав заключается в том, чтобы трудиться ради ближних, промышлять о потребном для нищих и убогих в их скудости, от пота лица своего питать алчущих, одевать нагих, упокоевать странников, посещать узников и больных, погребать мертвых и делать все прочие дела милосердия, а также ради Бога носить усердно и труды налагаемого послушания. Умного же зрения или богомыслия устав заключается в том, чтобы от всякой молвы, от всех житейских попечений удалиться и прилепиться единому Богу, работать Ему в духе, углубляя в Него весь свой ум и все свои помышления.

«Для того, кто ищет спасения, оба сии устава столь же благопотребны, как каждому человеку необходимы два глаза и две руки. Можно и одним оком видеть, но двумя глазами лучше все видится; можно и одной рукой, если нет другой, делать что-либо, однако двумя руками лучше все делается. Подобным образом нужно разуметь и относительно обоих уставов, о которых идет речь, то есть о трудолюбивом и о богомысленном умозрении. Может, конечно, кто-либо искать спасения, положив в основу и один какой-либо устав, но лучше держаться обоих». Для свт. Дмитрия жизнь трудолюбивая не подчинена жизни созерцательной, но одна дополняет другую, как один глаз дополняет др.

Если сопоставить жизнь трудолюбивую и жизнь созерцательную, оценив каждую по ее заслугам, вторая окажется предпочтительней первой. Иаков любил Рахиль больше Лии. Свт. Дмитрий объясняет это, пользуясь классическим примером, взятым из Евангелия о Марфе и Марии («Летопись»). «Марфа трудится, а Мария, сидя у ног Иисусовых, внемлет Его словесам. Та соблюдала устав деяния, а эта (Мария) осуществляла устав умного созерцания; та была трудолюбива, а сия богомысленна. Поэтому той Господь сказал: “Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе” (Лк. 10, 41), а сию похвалил, говоря: “Мария же благую часть избра, яже не отнимется от нея”. Не уничижил и не отринул Господь и Марфы; не были для Него труды ее неприятными, так как она трудилась не ради кого-либо другого, но ради Него, чтобы угостить своего Господа знатною трапезою; однако Он Марию возвеличил более, нежели Марфу. Почему? Потому что Мария, отвергнув всякое попечение о внешнем, весь ум свой углубила в Бога, слушая словеса Божии; Марфа же, пренебрегши словом Божиим, служила одним только своим трудом. Посему и обличена была она Господом в излишнем попечении о житейском, ибо излишним является, хотя и в добром деле, тот труд, ради которого оставляется слово Божие, молитва и богомышление». Рассматриваемая отдельно, жизнь созерцательная превосходит жизнь трудолюбивую. Тем не менее, совершенный образ жизни — это тот, который соединяет в себе обе, иначе выражаясь: «единое добродетельное житие».

Каковы добродетели, которые святитель старается привить людям прежде всего и которые, по его мнению, являются наилучшим украшением души человека, ищущего своего спасения? Это — искренность и слияние слова с делом. Он строго порицает неискренность и притворство. Во имя своей любви к чистосердечию он часто в своих проповедях призывает ко вниманию во время молитвы и церковных богослужений. «Молитва без внимания есть как бы кадильница без огня и фимиама, светильник без елея, тело без души… Тот, кто желает, чтобы его молитва была угодна Богу, тот прежде всего должен сам в себе поучиться, как начать моление. Сирах советует: “Прежде молитвы уготови себе” (Сирах. 18, 23). Уготовать же себя значит прежде всего отложить всякие житейские попечения и отсечь все суетные помышления, а затем весь ум свой обратить к Богу, вперить в Него, предстать перед Ним со страхом благоговейно и честно, как тот, кто стоит перед земным царем… Ибо какая польза в той молитве, которая творится без внимания и разумения? В устах молитва, а в уме небогоугодные помышления; язык молится, а сердце прогневляет Того, к Кому молится» («Летопись»).

Свт. Дмитрий особенно настаивает на почитании и внимании к Таинству Евхаристии. Это почитание и поклонение обосновано на непоколебимой вере в присутствие и участие Духа Святого. Святитель требует от нас внешнего проявления этой веры нашим поведением, поучая нас держать себя, как если бы воочию мы предстояли перед Небесным Царем.

Хотя святитель призывает нас к соблюдению всех добродетелей, он при всяком удобном случае напоминает о тех, которые можно назвать «добродетелями Агнца», а именно: незлобие, смирение и терпение. Они характерны для русского благочестия. Их ошибочно называют «пассивными добродетелями», не отдавая себе отчета в том, сколько требуют они внутренней работы над собой.

Трудно человеку принимать с кротостью оскорбления, переносить терпеливо обиды, клевету и унижения. «Поистине горька эта чаша терпения, зато целебна… Чаша бедствий и скорбей, которую Божьим попущением наполняют нам недруги наши и велят ее пить — горька; но если мы ее выпьем ради любви к Богу, терпеливо и любя врагов наших, то она превратится для нас в вечную сладость и принесет душам нашим вечное здравие» (Поучение 2-е в неделю 19-ю). Мы можем победить врагов наших незлобием и терпением уже потому, что незлобие торжествует над злобой, а гл. обр. потому, что Бог помогает смиренному и кроткому. Кроткий человек — это агнец из видения ап. Иоанна (Апок. 5, 1—10): «Это агнец, обладающий силой льва».

Свт. Дмитрий ставил во главу жизни совершенной соблюдение добродетелей, самоотречение и смирение. В этом он только следовал таким великим учителям Церкви, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Федор Студит и святые, жизнь которых он сам описывал.

Отношение свт. Дмитрия к Страстям Христовым имело особенный характер. Страсти не были для него, среди всего прочего, предметом обычного поклонения. Вся его духовная жизнь протекала, росла и укреплялась под сенью Креста. Он говорил, что надо избегать грехов, ибо они возобновляют страдания Христа, пригвождая Его заново ко кресту, но что необходимо осуществлять добродетели, пример которых дает нам распятый Христос. Свт. Дмитрий любил, особенно по пятницам, размышлять о страданиях и смерти Спасителя. И, если случалось что-либо в пятницу, он рассматривал случившееся в соотношении со Страстями. Так записал он в своем дневнике 29 марта 1689: «Марта 29 дня, в святой и великий пяток спасительных Страстей, мать моя Мария Михайловна преставилась в девятом часу дня, в тот самый час, когда Спаситель наш, на кресте страждущий, за спасение наше, дух Свой Богу Отцу “в руце” предал… А и то за добрый знак спасения ее полагаю, что в тот же день и час, когда Христос разбойнику во время вольной Своей смерти рай отверз, тогда же и ее душе разлучиться от тела повелел» Также и в проповедях, произносимых по пятницам, святитель всегда говорил о Кресте. Как мы уже знаем из его жития, любил он лежать крестообразно простертым на земле в течение трех часов, вспоминая часы, проведенные Спасителем на кресте.

В своем первом сочинении «Руно орошенное» он рассказывает, как Богородица, стоя у креста, приняла ап. Иоанна как сына, и добавляет, что лишь тот достоин назваться сыном Божьей Матери, кто чист, кто Христов ученик и кто сам стоит у Креста. Что значит стоять у Креста, спрашивает он, и отвечает, что это значит всегда иметь перед духовными очами образ распятого Господа, сораспинаться Ему состраданием и «повседневным умерщвлением греховных страстей своих». «Всякий христианский благочестивый человек, — говорит он в своей прекрасной проповеди о женах мироносицах, — есть церковь Христа Бога нашего. В этой церкви есть и Крест. Им является всегдашнее памятование о страданиях Христовых».

Серия сообщений "святые":

Часть 1 - Святая блаженная Ксения Петербургская

Часть 2 - СВЯТАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Часть 3 - Святитель Димитрий Ростовский

Часть 4 - Святий Антоній з Падуї

Часть 5 - Иоанн Кронштадтский

...

Часть 14 - Наши Ангелы-хранители

Часть 15 - Святые супруги Иоаким и Анна

Часть 16 - Святой Великомученик Георгий Победоносец — святой из Ливанских гор

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |