-Музыка

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 54041 Комментарии: 6

- Молитва Оптинских Старцев

- Слушали: 17589 Комментарии: 0

- KITARO

- Слушали: 612 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Невероятно, но... Тайные знаки. Убивающая любовь (2008) |

Она научилась убивать на расстоянии и повелевать без слов, стала невестой императора, но умерла в нищете, она поклялась отомстить врагам, но в итоге погубила тех, за кого готова была отдать жизнь.

Княжна Мария Меньшикова была признанной красавицей своего времени. Казалось, ее нельзя не полюбить с первого взгляда - дочь фаворита Петра I была готова ради любви на всё. Она продолжала бороться за свое высокое чувство, даже когда поняла, что ее соперница - всесильная императрица Екатерина Великая…

|

|

Боже, царя храни... Пётр Первый: Женитьба по любви... (Любопытный материал) |

Петр Первый : Женитьба по любви…

Петру не исполнилось и 17 лет, когда мать решила его женить. Ранний брак, по расчетам царицы Натальи, должен был существенно изменить положение сына, а вместе с ним и ее самой. По обычаю того времени юноша становился взрослым человеком после женитьбы. Следовательно, женатый Петр уже не будет нуждаться в опеке сестры Софьи, наступит пора его правления, он переселится из Преображенского в палаты Кремля.

Он бесстрашно вводил в России новые традиции, прорубая «окно» в Европу. Но одной «традиции», наверное, могли бы позавидовать все западные самодержцы. Ведь, как известно, «жениться по любви не может ни один король». Но Пётр Великий, первый российский император, смог бросить вызов обществу, пренебречь невестами дворянского рода и принцессами западноевропейских стран и жениться по любви…

Кроме того, женитьбой мать надеялась остепенить сына, привязать его к семейному очагу, отвлечь от Немецкой слободы, где жили иностранные торговцы и мастеровые, и увлечений, не свойственных царскому сану. Поспешным браком, наконец, пытались оградить интересы потомков Петра от притязаний возможных наследников его соправителя Ивана, который к этому времени уже был женатым человеком и ждал прибавления семейства.

Евдокия Лопухина

Царица Наталья сама подыскала сыну невесту – красавицу Евдокию Лопухину, по отзыву современника, «принцессу лицом изрядную, токмо ума посреднего и нравом несходного своему супругу». Этот же современник отметил, что «любовь между ними была изрядная, но продолжалася разве токмо год».

Возможно, что охлаждение между супругами наступило даже раньше, ибо через месяц после свадьбы Петр оставил Евдокию и отправился на Переяславское озеро заниматься морскими потехами.

Анна Монс

В Немецкой слободе царь познакомился с дочерью виноторговца, Анной Монс. Один современник считал, что эта «девица была изрядная и умная», а другой, напротив, находил, что она была «посредственной остроты и разума».

Кто из них прав, сказать трудно, но веселая, любвеобильная, находчивая, всегда готовая пошутить, потанцевать или поддержать светский разговор Анна Монс была полной противоположностью супруге царя – ограниченной красавице, наводившей тоску рабской покорностью и слепой приверженностью старине. Петр отдавал предпочтение Монс и свободное время проводил в ее обществе.

Сохранилось несколько писем Евдокии к Петру и ни одного ответа царя. В 1689 году, когда Петр отправился на Переяславское озеро, Евдокия обращалась к нему с нежными словами:

«Здравствуй, свет мой, на множество лет. Просим милости, пожалуй государь, буди к нам, не замешкав. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет».

В другом письме, адресованном «лапушке моему», «женишка твоя Дунька», еще не подозревавшая о близком разрыве, просила разрешения самой прибыть к супругу на свидание. Два письма Евдокии относятся к более позднему времени – 1694 году, причем последнее из них полно грусти и одиночества женщины, которой хорошо известно, что она покинута ради другой.

В них уже не было обращения к «лапушке», супруга не скрывала своей горечи и не могла удержаться от упреков, называла себя «бесщастной», сетовала, что не получает в ответ на свои письма «ни единой строчки». Не упрочило семейных уз и рождение в 1690 году сына, названного Алексеем.

26-летний Пётр I. Портрет кисти Кнеллера был подарен Петром в 1698английскому королю.

Она удалилась с Суздальский монастырь, где провела 18 лет. Избавившись от жены, Петр не проявлял к ней никакого интереса, и она получила возможность жить, как ей хотелось. Вместо скудной монастырской пищи ей подавали яства, доставляемые многочисленными родственниками и друзьями. Примерно лет через десять она завела любовника...

Екатерина Алексеевна (Марта Скавронская)

Только 6 марта 1711 года было объявлено, что у Петра появилась новая законная супруга Екатерина Алексеевна.

Настоящее имя Екатерины Алексеевны – Марта. При осаде Мариенбурга русскими войсками в 1702 году Марта, прислуга пастора Глюка, попала в плен. Некоторое время она была любовницей унтер-офицера, ее заметил фельдмаршал Шереметев, приглянулась она и Меншикову.

У Меншикова ее называли Екатериной Трубчевой, Катериной Василевской. Отчество Алексеевны она получила в 1708 году, когда при ее крещении в роли крестного отца выступил царевич Алексей.

Екатерина Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская)

Петр встретил Екатерину в 1703 году у Меншикова. Судьба уготовила бывшей служанке роль наложницы, а затем супруги незаурядного человека. Красивая, обаятельная и обходительная, она быстро завоевала сердце Петра.

А что сталось с Анной Монс? Связь царя с нею продолжалась более десяти лет и прекратилась не по его вине – фаворитка завела себе любовника. Когда об этом стало известно Петру, тот сказал: «Чтобы любить царя, надлежало иметь царя в голове», и велел содержать ее под домашним арестом.

Поклонником Анны Монс был прусский посланник Кейзерлинг. Любопытно описание встречи Кейзерлинга с Петром и Меншиковым, во время которой посланник испрашивал разрешения жениться на Монс.

В ответ на просьбу Кейзерлинга царь сказал, «что он воспитывал девицу Монс для себя, с искренним намерением жениться на ней, но так как она мною прельщена и развращена, то он ни о ней, ни о ее родственниках ни слышать, ни знать не хочет».

Меншиков при этом добавил, что «девица Монс действительно подлая, публичная женщина, с которой он сам развратничал». Слуги Меншикова избили Кейзерлинга и спустили его с лестницы.

В 1711 году Кейзерлингу все же удалось жениться на Анне Монс, но через полгода он умер. Бывшая фаворитка пыталась еще раз выйти замуж, однако смерть от чахотки помешала этому.

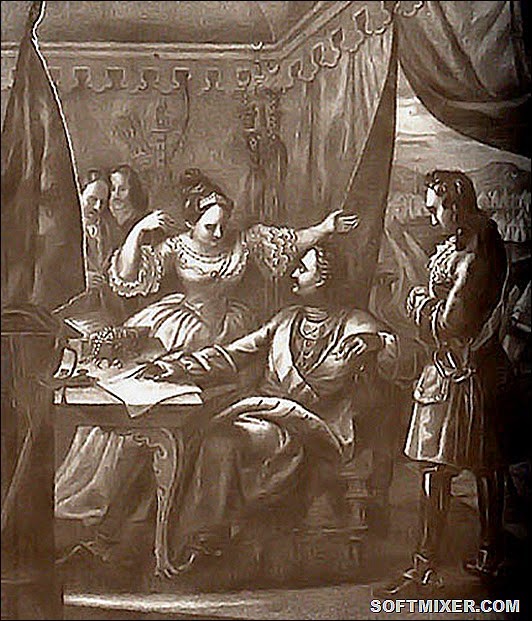

Тайное венчание Петра Первого и Екатерины Алексеевны.

От Анны Монс Екатерина отличалась богатырским здоровьем, позволяющим ей без труда переносить изнурительную походную жизнь и по первому зову Петра преодолевать многие сотни верст бездорожья. Екатерина, кроме того, обладала незаурядной физической силой.

Камер-юнкер Берхольц описал, как однажды царь шутил с одним из своих денщиков, с молодым Бутурлиным, которому велел поднять на вытянутой руке свой большой маршальский жезл. Тот этого сделать не мог. «Тогда Его Величество, зная, как сильна рука у императрицы, подал ей через стол свой жезл. Она привстала и с необыкновенной ловкостью несколько раз подняла его над столом прямою рукою, что всех нас немало удивило».

Екатерина сделалась необходимой Петру, и письма царя к ней достаточно красноречиво отражают рост его привязанности и уважения. «Приезжайте на Киев не мешкав», – писал царь к Екатерине из Жолквы в январе 1707 года. «Для бога, приезжайте скорей, а ежели за чем невозможно скоро быть, отпишите, понеже не без печали мне в том, что ни слышу, ни вижу вас», – писал он из Петербурга.

Проявлял царь заботу о Екатерине и о своей внебрачной дочери Анне. «Ежели что мне случится волею божиею, – сделал он письменное распоряжение в начале 1708 года перед отправлением в армию, – тогда три тысячи рублей, которые ныне на дворе господина князя Меншикова, отдать Екатерине Василевской и с девочкою».

Новый этап во взаимоотношениях Петра и Екатерины наступил после того, как она стала его супругой. В письмах после 1711 года фамильярно-грубоватое «здравствуй, матка!» заменилось нежным: «Катеринушка, друг мой, здравствуй».

Изменилась не только форма обращения, но и тональность записок: на смену лаконичным письмам-повелениям, похожим на команду офицера своим подчиненным, вроде «как к вам сей доноситель приедет, поезжайте сюды не мешкав», стали приходить письма с выражением нежных чувств к близкому человеку.

В одном из писем Петр советовал во время поездки к нему быть осторожной: «Для бога бережно поезжай и от батальонов ни на ста сажень не отъезжай». Супруг доставлял ей радость дорогим подарком, либо заморскими лакомствами.

Сохранилось 170 писем Петра к Екатерине. Только очень немногие из них носят деловой характер. Однако в них царь не обременял свою супругу ни поручениями что-либо выполнить или проверить выполнение задания кем-либо другим, ни просьбой дать совет, он лишь ставил в известность о случившемся – о выигранных сражениях, о своем здоровье.

«Я курс кончил вчерась, воды, слава Богу, действовали зело изрядно; как будет после?» – писал он из Карлсбада, или: «Катеринушка, друг мой, здравствуй! Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не безскучно же, однако можем разсудить, что дела на скуку менять не надобно».

Императрица Екатерина Алексеевна

Одним словом, Екатерина пользовалась любовью и уважением Петра. Сочетаться браком с безвестной пленницей и пренебречь невестами боярского рода либо принцессами западноевропейских стран было вызовом обычаям, отказом от освященных веками традиций. Но Петр позволял себе и не такие вызовы.

Объявляя Екатерину супругой, Петр думал также о будущем прижитых с ней дочерей – Анны и Елизаветы: «Еже я учинить принужден для безвестного сего пути, дабы ежели сироты останутця, утче бы могли свое житие иметь».

Екатерина была наделена внутренним тактом, тонким пониманием характера своего вспыльчивого супруга. Когда царь находился в состоянии ярости, никто не решался подойти к нему. Кажется, она одна умела успокаивать Царя, без страха смотреть в его пылавшие гневом глаза. Блеск двора не затмил в ее памяти воспоминаний о происхождении.

«Царь, – писал современник, – не мог надивиться ее способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах, отличавшихся – один величественностью своей простоты, другой своей роскошью. Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась».

Другой иностранный дипломат тоже имел возможность наблюдать проявление Петром внимательности и теплоты к супруге:

«После обеда царь и царица открыли бал, который продолжался около трех часов; царь часто танцевал с царицей и маленькими царевнами и много раз целовал их; при этом случае он обнаружил большую нежность к царице, и можно сказать по справедливости, что, несмотря на неизвестность ее рода, она вполне достойна милости такого великого монарха».

Этот дипломат дал единственное дошедшее до нас описание внешности Екатерины, совпадающее с ее портретным изображением:

«В настоящую минуту (1715 год) она имеет приятную полноту; цвет лица ее весьма бел с примесью природного, несколько яркого румянца, глаза у нее черные, маленькие, волосы такого же цвета длинные и густые, шея и руки красивые, выражение лица кроткое и весьма приятное».

Екатерина действительно не забывала о своем прошлом. В одном из ее писем к супругу читаем: «Хотя и есть, чаю, у вас новые портомои, однакож и старая не забывает», – так она в шутливой форме напоминала, что в свое время была прачкой. В общем, с ролью супруги царя она справлялась легко и непринужденно, будто этой роли ее обучали с детства.

«Любил Его Величество женский пол», – отметил один из современников. Этот же современник записал рассуждения царя: «Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже, нежели быть пленником на войне; у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны».

Екатерина снисходительно относилась к мимолетным связям своего супруга и даже сама поставляла ему «метресишек». Как-то, находясь за границей, Петр отправил ответ на письмо Екатерины, в котором она в шутку упрекала его в интимных связях с другими женщинами. «А что шутить о забавах, и тово нет у нас, понеже мы люди старые и не таковские».

«Понеже, – писал царь супруге в 1717 году, – во время питья вод домашней забавы доктора употреблять запрещают, того ради я метресу свою отпустил к вам». Ответ Екатерины был составлен в таком же духе: «А я больше мню, что вы оную (метресишку) изволили за ее болезнью отправить, в которой она и ныне пребывает, и для лечения изволила поехать в Гаагу; и не желала б я, от чего боже сохрани, чтоб и галан той метресишки таков здоров приехал, какова она приехала».

Тем не менее его избраннице пришлось бороться с соперницами даже после брака с Петром и восшествия на престол, ибо и тогда некоторые из них угрожали ее положению супруги и государыни. В 1706 году в Гамбурге Петр пообещал дочери одного лютеранского пастора развестись с Екатериной, так как пастор соглашался отдать свою дочь только законному супругу.

Шафиров получил уже приказание приготовить все нужные документы. Но, к несчастью для себя, слишком доверчивая невеста согласилась вкусить от радостей Гименея раньше, чем был зажжен его факел. После этого ее выпроводили, уплатив ей тысячу дукатов.

Чернышёва Авдотья Ивановна (Евдокия Ржевская)

Героиня другого, менее мимолетного увлечения была, как полагают, очень близка к решительной победе и к высокому положению. Евдокия Ржевская была дочерью одного из первых приверженцев Петра, род которого по древности и знатности соперничал с родом Татищевых.

Пятнадцатилетней девочкой она была брошена на ложе царя, а в шестнадцать лет Петр выдал ее замуж за искавшего повышения по службе офицера Чернышева и не порывал связи с ней. У Евдокии родилось от царя четыре дочери и три сына; по крайней мере, его называли отцом этих детей. Но, принимая во внимание чересчур легкомысленный нрав Евдокии, отцовские права Петра были более чем сомнительны.

Это очень уменьшало ее шансы, как фаворитки. Если верить скандальной хронике, ей удалось добиться только знаменитого приказания: «Пойди и выпори Авдотью». Такое приказание было дано ее мужу ее любовником, заболевшим и считавшим Евдокию виновницей своей болезни. Петр обыкновенно называл Чернышеву: «Авдотья бой-баба». Мать ее была знаменитая «князь-игуменья».

Приключение с Евдокией Ржевской не представляло бы никакого интереса, если бы оно было единственным в своем роде. Но, к несчастью, ее легендарный образ очень типичен, в чем и заключается печальный интерес этой страницы истории: Евдокия олицетворяла собой целую эпоху и целое общество.

Незаконнорожденное потомство Петра по многочисленности равняется потомству Людовика XIV, хотя, быть может, предание и преувеличивает немного. Например, незаконность происхождения сыновей г-жи Строгановой, не говоря о других, ничем исторически не удостоверена. Известно только, что их мать, урожденная Новосильцева, была участницей оргий, отличалась веселым нравом и пила горькую.

Весьма любопытна история еще одной фрейлины – Марии Гамильтон. Само собой разумеется, что сентиментальный роман, созданный из этой истории воображением некоторых писателей, так и остается фантастическим романом. Гамильтон была, по-видимому, довольно пошлым созданьицем, и Петр не изменил себе, проявив свою любовь к ней на свой лад.

Как известно, одна из ветвей большого шотландского рода, соперничавшего с Дугласами, переселилась в Россию в эпоху, предшествовавшую большому эмигрантсткому движению в XVII веке и приближающуюся ко времени Ивана Грозного. Род этот вступил в родство со многими русскими фамилиями и казался совсем обрусевшим задолго до вступления на престол царя-реформатора.

Мария Гамильтон была внучкой приемного отца Натальи Нарышкиной, Артамона Матвеева. Она была недурна собой и, будучи принята ко двору, разделила участь многих ей подобных. Она вызвала только мимолетную вспышку страсти Петра. Овладев ею мимоходом, Петр тотчас же ее бросил.

Мария же долго не скучала и вскоре нашла утешение в объятиях царского денщика Ивана Орлова - молодого и красивого парня. Они оба играли с огнём, ведь чтобы спать с любовницей царя, хоть и бывшей, нужно было и впрямь быть орлом!

По нелепой случайности во время розыска по делу царевича Алексея, подозрение в утере доноса, написанного самим Орловым, пало на него же. Не разобравшись, в чём его обвиняют, денщик пал ниц, и признался царю в сожительстве с Марией Гамоновой (как её называли по-русски), рассказав, что она имела от него двоих детей, родившимся мёртвыми.

Павел Сведомский: Мария Гамильтон перед казнью

На допросе под кнутом Мария призналась, что двоих зачатых детей она вытравила каким-то снадобьем, а последнего, появившегося на свет, сразу утопила в ночном судне, а тельце велела служанке выбросить.

Надо сказать, что до Петра I отношение на Руси к бастардам и их матерям было чудовищным. Поэтому, чтобы не навлекать на себя гнев и беды, матери безжалостно вытравляли плоды грешной любви, а в случае их рождения зачастую умерщвляли разными способами.

Пётр же, прежде всего радея за государственные интересы (велико дело... малый со временем солдат будет), в Указе 1715 года о госпиталях, повелел, чтобы в государстве были учреждены больницы для содержания "зазорных младенцев, которых жёны и девки рождают беззаконно и стыда ради отметывают в разные места, отчего оные младенцы безгодно помирают"... И далее грозно постановил: "А ежели такие незаконно рождающие явятся в умервщлении тех младенцев, и оные за такие злодейства сами казнены будут смертию".

По всем губерниям и городам велено было в госпиталях и около церквей открывать дома для приема незаконнорожденных детей, которых в любое суток можно было подложить в окно, всегда открытое для этой цели.

Марии был был вынесен приговор - смертная казнь через отсечение головы. Вообще-то, по Уложению 1649 г., детоубийцу живой "закапывают в землю по титьки, с руками вместе и отоптывают ногами". Бывало, что преступница в таком положении жила целый месяц, если, конечно, родственникам не мешали кормить несчастную и не давали беспризорным собакам её загрызть.

Но Гамильтон ждала другая смерть. После вынесения приговора многие близкие Петру люди пытались умилостивить его, упирая на то, что девица поступала бессознательно, с испуга, ей было просто стыдно. За Марию Гамильтон заступались обе царицы - Екатерина Алексеевна и вдовствующая царица Прасковья Фёдоровна. Но Пётр был непреклонен: закон должен быть исполнен, и он не в силах его отменить.

Без сомнения, имело значение и то, что младенцы, убитые Гамильтон, могли быть детьми самого Петра, и именно этого, как и измены, царь не мог простить своей бывшей фаворитке.

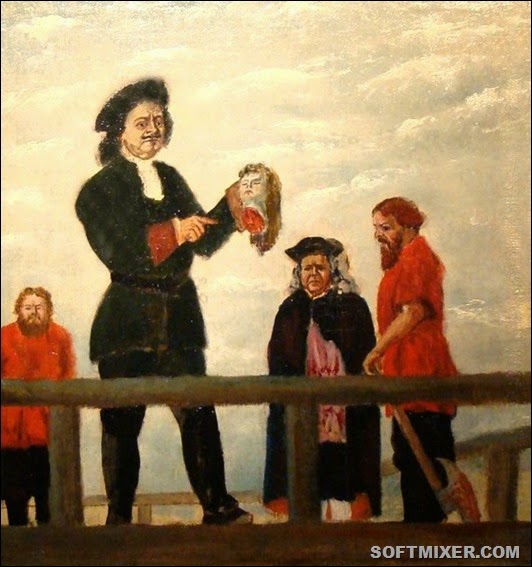

14 марта 1719 года в Санкт-Петербурге, при стечении народа, русская леди Гамильтон взошла на эшафот, где уже стояла плаха, и ждал палач. До последнего Мария надеялась на пощаду, принарядилась в белое платье и, когда появился Пётр, встала перед ним на колени. Государь пообещал, что рука палача её не коснется: известно, что во время казни палач грубо хватал казнимого, обнажал его и кидал на плаху...

Все замерли в ожидании окончательного решения Петра. Он что-то прошептал на ухо палачу, и тот вдруг взмахнул широким мечом и в мгновение ока отсёк голову стоящей на коленях женщине. Так Пётр, не нарушив данного Марии обещания, заодно опробовал привезенный с Запада меч палача - новое для России орудие казни, впервые использованное вместо грубого топора.

Казнь в присутствии Петра Первого, картина из собрания Егорьевского музея

По воспоминаниям современников, после казни государь поднял голову Марии за её роскошные волосы и поцеловал в еще не остывшие губы, а затем прочёл всем собравшимся, замершим от ужаса, толковую лекцию по анатомии (об особенностях кровеносных сосудов, питающих мозг человека), в которой был большим любителем и знатоком...

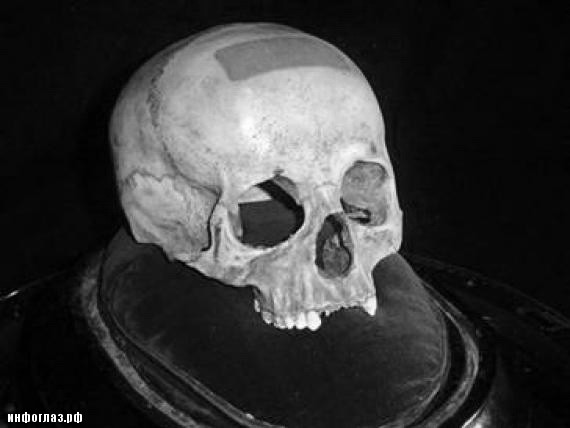

После показательного урока анатомии голову Марии было приказано заспиртовать в Кунсткамере, где она в банке вместе с другими монстрами коллекции первого русского музея пролежала почти полвека. Все уже давно забыли, что это за голова, и посетители, развеся уши, слушали байки сторожа о том, что некогда государь Пётр Великий приказал отрубить голову самой красивой из своих придворных дам и заспиртовать её, чтобы потомки знали, какие же красивые женщины были в те времена.

Проводя ревизию в петровской кунсткамере, княгиня Екатерина Дашкова обнаружила рядом с уродцами в двух банках заспиртованные головы. Одна из них принадлежала Виллиму Монсу (следующему нашему герою), другая любовнице Петра, камер-фрейлине Гамильтон. Государыня приказала похоронить их с миром…

Весьма сомнительно, чтобы фаворит Петр Меншиков, как это утверждали некоторые, нашел уместным принять участие в предании суду и в осуждении несчастной Гамильтон, чтобы оградить интересы своей покровительницы Екатерины. Эта соперница ничуть не была для нее опасна.

Несколько времени спустя у Екатерины нашлись основания для более серьезной тревоги. В депеше Кампредона от 8 июня 1722 года говорится: «Царица опасается, что если княжна родит сына, то царь, по ходатайству Валахского господаря, разведется с женой и женится на своей любовнице».

Речь шла о Марии Кантемир.

Господарь Дмитрий Кантемир, бывший союзником Петра во время несчастного похода 1711 года, потерял свои владения при заключении Прутского договора. Найдя приют в Петербурге, он томился там в ожидании обещанного ему возмещения убытков. Довольно долго казалось, что дочь вознаградит его за потерянное.

Когда Петр в 1722 году отправился в поход на Персию, его любовная интрига с Марией Кантемир тянулась уже несколько лет и казалась близкой к развязке, роковой для Екатерины. Обе женщины сопровождали царя во время похода. Но Мария принуждена была остаться в Астрахани, так как была беременна. Это еще больше укрепило уверенность ее приверженцев в ее победе.

Иван Никитин: Мария Кантемир

После смерти маленького Петра Петровича у Екатерины не было больше сына, которого Петр мог бы сделать своим наследником. Предполагалось, что если по возвращении царя из похода Кантемир подарит ему сына, то Петр без колебаний отделается от второй жены так же, как освободился от первой.

Если верить Шереру, друзья Екатерины нашли способ избавиться от опасности: вернувшись, Петр застал свою любовницу тяжело больной после преждевременных родов; опасались даже за ее жизнь.

Екатерина торжествовала, а роман, едва не погубивший ее, казался отныне обреченным на такой же пошлый конец, как и все прежние. Незадолго до смерти государя один угодливый субъект, подобный Чернышеву и Румянцеву, предлагал «для виду» жениться на княжне, все еще любимой Петром, хотя и лишившейся честолюбивых надежд.

Судьба благополучно выводила Екатерину из всех испытаний. Торжественное коронование сделало ее положение совершенно недосягаемым. Честь любовницы была реабилитирована браком, а положение супруги, бдительно охраняющей семейный очаг, и государыни, разделяющей все почести, воздаваемые высокому сану, вознесли ее окончательно и дали ей совершенно особое место среди беспорядочной женской толпы, где служанки из гостиницы шли рука об руку с дочерями шотландских лордов и с молдаво-валахскими княжнами.

И вдруг среди всей этой толпы возник совершенно неожиданный образ, образ целомудренной и уважаемой подруги.

Елизавета-Елена Сенявская, урожденная Любомирская

Появившаяся в этой роли знатная польская дама, славянка по происхождению, но получившая западное воспитание, была очаровательна в полном смысле этого слова. Петр наслаждался обществом г-жи Сенявской в садах Яворова. Много часов провели они вместе при постройке барки, в прогулках по воде, в разговорах. Это была настоящая идиллия.

Елизавета Сенявская, урожденная княжна Любомирская, была женой коронного гетмана Сенявского, решительного сторонника Августа против Лещинского. Она прошла через мятежную жизнь грубого завоевателя, избежав злословия. Петр восхищался не столько ее довольно посредственной красотой, сколько ее редким умом. Ему нравилось ее общество.

Он выслушивал ее советы, порой ставившие его в затруднительное положение, так как она поддерживала Лещинского, но не протеже царя и своего собственного мужа.

Когда царь сообщил ей о своем намерении отпустить всех приглашенных им на службу иностранных офицеров, она дала ему наглядный урок, отослав немца, управлявшего оркестром польских музыкантов; даже мало чувствительное ухо царя не могло вынести начавшейся тотчас разноголосицы.

Когда он заговорил при ней о своем проекте превратить в пустыню русские и польские области, лежащие на пути Карла XII в Москву, она перебила его рассказом о дворянине, который с целью наказать свою жену задумал сделаться евнухом.

Она была прелестна, и Петр поддавался ее очарованию, усмиренный, облагороженный ее присутствием, как будто преобразившийся от соприкосновения с этой чистой и утонченной натурой, одновременно и нежной и сильной...

Пётр I и Екатерина

В 1722 году Петр, почувствовав, что силы оставляют его, опубликовал Устав о наследии престола. Отныне назначение наследника зависело от воли государя. Вполне вероятно, что царь остановил свой выбор на Екатерине, ибо только этим выбором можно объяснить намерение Петра провозгласить свою супругу императрицей и затеять пышную церемонии ее коронации.

Вряд ли Петр обнаружил государственную мудрость у своего «друга сердешненького», как он называл Екатерину, но у нее, как ему казалось, было одно важное преимущество: его окружение было одновременно и ее окружением.

В 1724 году Петр часто болел. 9 ноября был арестован 30-летний щеголь Монс, брат бывшей фаворитки Петра. Он обвинялся в сравнительно мелких по тем временам хищениях из казны. Не прошло и недели, как палач отрубил ему голову. Однако молва связывала казнь Монса не с злоупотреблениями, а с его интимными отношениями с императрицей. Петр позволял себе нарушать супружескую верность, но не считал, что таким же правом обладает и Екатерина. Императрица была моложе своего супруга на 12 лет...

Отношения между супругами стали натянутыми. Петр так и не воспользовался правом назначать себе приемника на престол и не довел акт коронации Екатерины до логического конца.

И. Н. Никитин: «Пётр I на смертном одре»

Болезнь обострилась, и большую часть последних трех месяцев жизни Петр проводил в постели. Петр скончался 28 января 1725 года в страшных мучениях.

Тело умершего супруга Екатерина, провозглашенная в тот же день императрицей, оставила непогребенным сорок дней и ежедневно дважды его оплакивала. «Придворные дивились, – заметил современник, – откуда столько слез берется у императрицы...»

link

|

|

Понравилось: 1 пользователю

25-ое июля... Воспоминания (Владимир Высоцкий) (1986) |

Этот фильм – дань памяти В.Высоцкому. В нем принимает участие Елена Камбурова, звучат песни поэта, присутствует хроника, видеоматериалы, выступления певца, встречи с журналистами.газета «Факты и комментарии», 2007, 23.05.Эмилия КОСНИЧУК в беседе с народным артистом Украины Владимиром САВЕЛЬЕВЫМ.Э.К.: "Воспоминания", первый в Советском Союзе видеофильм о Высоцком. Вы хорошо знали Владимира Семеновича?В.С.:- Я знал его по Одессе, устраивал ему подпольные концерты в Киеве. Поэтому, когда в 1986 году видеообъединению, которое я возглавлял на студии имени Довженко, заказали фильм-концерт, где среди прочих номеров должна была прозвучать песня Высоцкого, я обрадовался. Но сказал главному редактору Госкино СССР Медведеву, что только эта тема меня и интересует: мол, давайте сделаем видеофильм о Высоцком. Медведев был не прочь, но в то время открыто высказывать симпатию опальному барду было опасно. И спросил: "Володя, а ты меня не подставишь? О чем будет фильм?" Я сам еще не знал о чем. Ответил как-то обтекаемо.Медведев приказ о запуске подписал, и я стал соображать. Владимир Семенович хотел опубликовать свои стихи и мечтал выступить в Политехническом институте. Так не пригласить ли всех, кто там выступал в 60-е, и пусть почитают его стихи? Таким образом, Высоцкий "пророс" бы на поэтическом поле Политехнического.Ведущим я видел Булата Окуджаву. Должно было получиться очень проникновенно. Но Евтушенко заявил, что будет читать только свои стихи. То же и Вознесенский. Я пытался уговорить их. Но на съемки пришла... одна Белла Ахмадулина. Снял эпизод, где она читает последнее стихотворение Высоцкого, да ведь для фильма этого было мало.Пришлось искать другой ход: якобы известная певица хочет спеть песни Высоцкого, старается, репетирует, но понимает: эффекта, которого достигал Владимир, ей не добиться. Я пригласил известную певицу Елену Камбурову. Долго извинялся, что хочу использовать ее в такой роли, но она меня поняла с полуслова и внесла в сюжет много своих неожиданных интонаций. Так и родились "Воспоминания".по материалам сайта "Конференции на Куличках. Владимир Высоцкий"

Год выпуска: 1986

Жанр: Документальный, музыкальный

Выпущено: СССР,

Киностудия им. А.П.Довженко

Режиссер: Владимир Савельев

В ролях: Владимир Высоцкий, Елена Камбурова

|

|

25-ое июля... Кони невзыскательные |

Дмитрий Быков, писатель

Кони невзыскательные

За разговорами о том, что делал бы сегодня Владимир Высоцкий, совершенно забылся другой, куда более важный поворот темы: что делали бы мы, будь он с нами?

Во всем мире за кумирами охотятся, рвут на сувениры, грозятся пристрелить из ревности - а у нас с них всерьез делают жизнь, спрашивают о смысле, сверяют по ним собственные нравственные ориентиры. "Энергию стыда", как назвал это Искандер, в обществе поддерживали Сахаров, Трифонов, Окуджава, Аксенов, Стругацкие, Тарковский - и в огромной степени Высоцкий. Не то чтобы все рвались им подражать - люди примерно понимали, чем платят эти герои за свою славу. Но при них стыдно было делать некоторые вещи. Жизнь, которая шла в присутствии Высоцкого, принципиально отличалась от жизни без него. Советский Союз кончился не тогда, когда нефть подешевела, а когда в нем умерло или постепенно из него уехало все то, ради чего его вообще стоило терпеть.

В 1987 году Аркадий Стругацкий написал некролог Тарковскому, текст невероятной силы, пронизанный мыслью о собственном близком уходе. И при первом прочтении я запомнил наизусть строчки: "Андрей Тарковский умер. Жаль Андрея Тарковского. Что ж жалеть? Он теперь там, где нет ни терзаний, ни потерь. Где уже не настигнет его "судорога творца", как он когда-то выразился. А вот нас жаль. Нас, оставшихся в этом мире без него".

При Высоцком, само собой, совершались и подлости, и подлоги, и предательства. И голосовали как надо, и друг друга душили по углам, и мирились с невыносимым - но по крайней мере нечто про себя понимали. Мало кто, к сожалению, всерьез анализирует тексты Высоцкого (лучше всех, кажется, Вл. Новиков, автор первой его научной биографии) - но задумался бы кто: что означает у него слово "привередливые" в названии одной из самых известных песен? Окуджава мне в одном интервью сказал, что больше всего его раздражают разговоры о вековом долготерпении и всевыносящей кротости русского народа. "Это не терпение, а невзыскательность. Готовность пить спитой чай. Я люблю чай хорошо заваренный, а если его нет, буду пить воду". У Высоцкого "привередливый" - вполне позитивный эпитет, да и сами эти кони, несущие его к обрыву быстрей, чем ему хочется, - никак не враги ему, не страшные и грозные кони, допустим, из "Сельского врача" Кафки: у Высоцкого ведь герой их сам погоняет. Это дар, судьба, характер, предназначение - все, над чем мы менее всего властны. И кони эти в самом деле привередливы - их не обманешь, они абы кого не понесут, и если седок будет слишком беречься - опрокинут сани, да и поминай как звали. Во времена Высоцкого мы были куда как требовательней к себе, куда как привередливей к другим - наличествовала некоторая брезгливость, ныне совершенно утраченная. Не знаю, как и что пел бы Высоцкий в девяностые, но знаю, что при нем меньше был бы бесстыдный разгул попсы; стыднее было бы участвовать в хоре государственного вранья; меньше был бы разрыв между народом и так называемой элитой, и сама эта элита стыдилась бы так себя называть, даже в научном смысле.

Высоцкий сознавал свою роль нравственного камертона и отлично с ней справлялся. И в общении с людьми, в выборе друзей и учителей, женщин и коллег он был именно привередлив - не зря его круг составляли Муратова, Швейцер, Полока, Говорухин, Шемякин, авторы "Метрополя", не зря он ни разу, кроме вовсе уж дебютных лент, не поучаствовал в проходном фильме, не зря, при всех сложностях с Любимовым, мысли не допускал о другом театре. Чудовищная невзыскательность, отсутствие внятных требований к себе и окружающим - вот главная беда времени. И я не знаю, кого сегодня стыдиться. Каждый назовет два-три имени - но у каждого они будут разными. И за каждым "что-нибудь есть": конечно, виновата и власть, старающаяся скомпрометировать всех, и капитал, активно скупающий творцов, но должно же и внутреннее сопротивление какое-то быть, черт возьми, никто ведь не обещал сплошного благоприятствования!

Вы спросите: какая польза от того, что человек днем на работе сидит на комсомольском собрании, а вечером дома слушает Высоцкого? Какой смысл в том, что он участвует в заведомо мертвых, а то и бесчеловечных делах, штаны просиживает в липовом НИИ или бомбу делает в нелиповом, а вечером слушает Высоцкого и духовно возвышается либо терзается: я скажу вам, я отвечу. Для общества смысла особенного нет, да для него ведь и ничто не имеет смысла. Оно живет у нас не по нравственным, а по физическим и статистическим законам. Но человеку польза, безусловно, есть; и я даже рискнул бы сказать, что если Богу от человека что-нибудь надо - то именно те пограничные и трудноформулируемые эмоции, которые возникают при сопоставлении собственной жизни с чужой, интереснейшей. Те странные ощущения, которые появляются при соприкосновении с чем-то безусловно значительным. То, о чем сказал Бродский, формулируя главное впечатление об Ахматовой: видно было, что перед тобой человек, который гораздо лучше тебя. Благоговение перед значительностью - не последняя вещь, она ничего общего не имеет с визгом фанатов и так называемых сырих. В семидесятые-восьмидесятые СССР был, возможно, тухлейшим местом, но, право же, там было на кого посмотреть и перед кем преклониться; Высоцкий играл в формировании нескольких поколений значительнейшую роль - они формировались в его присутствии. И потому, когда при этих людях бьют женщину, они не отводят глаз и не семенят мимо; когда им лезут в душу - "тем более, когда в нее плюют" - они реагируют адекватно, то есть резко. А когда они "болеют или пьют" - они по крайней мере себя не любят. Вообще не слишком себя любят. Потому что у них перед глазами есть образец.

Все было при нем можно - и воровать, и врать; нельзя было только все это себе прощать и думать, что так и надо. И сам он себе не прощал, и эта нота в его песнях - едва ли не пронзительнейшая; не совестью нации себя считал, а таким же больным и заблудшим, как другие. Я далек от мысли, что присутствие Высоцкого в нашей жизни упасло бы Россию от чеченской войны, от Беслана, "Наших" или ОМОНа на Триумфальной площади. Но оно могло упасти ее от чего-то бесконечно большего и опаснейшего, от того, чем все названные вещи и порождаются: от нравственной небрезгливости и от безразличия к собственной душе.

Мы не можем сегодня сказать: "У нас есть Высоцкий". Высоцкого у нас нет, как нет и права на него. Но, может, кого-то еще способно остановить хотя бы то, что он у нас был?

|

|

Вот это да!.. (Невероятно, но...) Самый высокий человек в мире жил в Российской империи? |

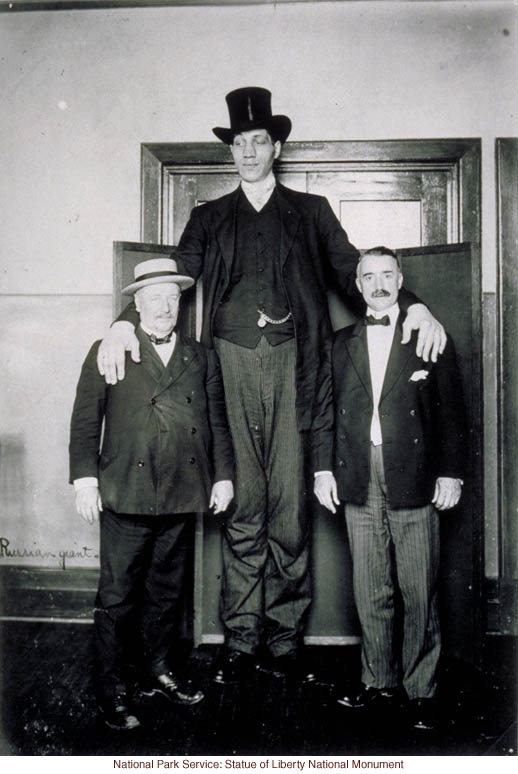

Самый высокий человек в мире жил в Российской Империи?

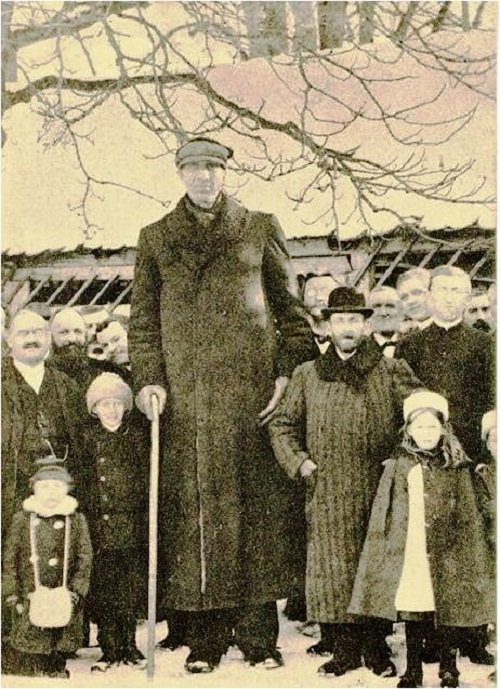

В свое время его знали во всем мире, но сейчас он почти забыт. В этом году ему бы исполнилось 135 лет. При весе 182 килограмма его рост был … 285 сантиметров!

Федор Андреевич Махнов родился 6 (18-го по новому стилю) июня 1878 года в деревне Костюки Старосельской волости Витебского уезда. Он происходил из древнего рода, предки которого переселились в Россию с юга, из Сирии. Родители Махнова, а также две сестры его отличались вполне нормальным ростом; дед его был очень высок, но, во всяком случае, не великан.

Мальчик родился очень крупным, и мать его при родах умерла. Воспитывался Федя у своего деда, который его очень любил.Дарования удивительного ребенка проявились рано. В 8 лет малыш мог поднять взрослого, отец научил его игре на гармошке.

В 12-летнем возрасте он взял «планку» в 2 метра. Спать мог при этом более 24 часов подряд.

Другие дети смеялись над ним из-за роста. За это он снимал с них шапки и вешал их на конек крыши бани или сарая. Из-за роста сына отцу Федора пришлось перестраивать избу, поднимая потолки. С увеличением роста росла и сила мальчика. Он мог поднять взрослого человека, самостоятельно тянуть телегу с сеном, помогал в строительстве домов, поднимая тяжелые бревна.

Местный помещик Корженевский, узнав о способностях юного силача, нанял его для очистки протекающей неподалеку речки Зароновки от валунов, мешавших работе водяной мельницы. Длительная работа в очень холодной воде сыграла в жизни Федора весьма неблагоприятную роль. Он простудился, и болезни, последовавшие в дальнейшем, давали о себе знать всю оставшуюся жизнь Махнова.

К 14-летнему возрасту 2-метровый юноша перестал вмещаться в доме. Отцу пришлось из-за этого нарастить на несколько венцов стены. Местному кузнецу заказали изготовление индивидуальной кровати, однако тот, перегруженный работой, делал ее целое лето. В конце-концов выяснилось, что Федя перерос и эту кровать.

Одеть и обуть рослого парня было проблематично. Все изготавливалось по особому заказу. Деньги на одежду приходилось зарабатывать в Витебске на Полоцком базаре. Именно там необычного подростка заметил немец Отто Билиндер, владевший передвижным цирком.

Предприимчивый немец быстро сообразил какие выгоды можно извлечь из роста мальчика и предложил Фединому отцу отпустить сына в Германию — выступать в цирке.

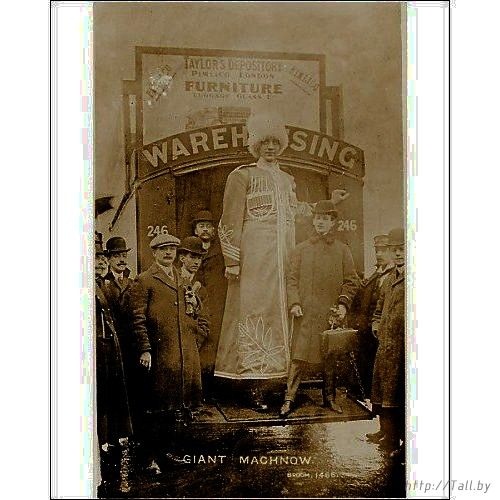

Афиша выступлений

Долго уговаривать отца не пришлось и 14-летний юноша отправился покорять Европу своими способностями. Отто Билиндер взял опеку над Федором на себя. Сначала для малограмотного парня он нанял учителей, обучавших его немецкому языку. На себя Отто взял преподавание циркового искусства. Практически два года длилось обучение Федора. Когда же ему исполнилось 16 лет, с ним был подписан контракт на выступления. Так Федор Махнов стал цирковым артистом.

В Берлине Отто Билиндер поселил гостя у себя дома, научил цирковым трюкам. Федор ребром ладони разбивал кирпичи; разгибал и сгибал подковы и толстые гвозди; лежа на спине, поднимал площадку с тремя музыкантами вместе с инструментами. Но люди приходили в цирк посмотреть прежде всего на самого артиста – настоящего Гулливера. А рос он не по дням, а по часам. К 25 годам достиг 2 м 85 см.

Ставка в его выступлениях была сделана на силовые номера. Более чем двух с половиной метровый великан одной рукой гнул железные подковы, разбивал ударом руки кирпичи, закручивал в спираль металлические прутья, а потом вновь выпрямлял их. Особым успехом пользовались номера, когда он, лежа на спине, поднимал деревянную платформу с оркестром из трех музыкантов. В те времена в цирках большой популярностью пользовались турниры по греко-римской (классической) борьбе. В них принимали участие знаменитые силачи и борцы мирового уровня, в том числе русские титаны Заикин и Поддубный.

Федор Махнов также участвовал в подобных турнирах. Правда, великим спортсменом он не стал из-за того, что против него всегда выходили лучшие мировые борцы, да и хроническая болезнь спины не позволяла ему в полной мере проявить свои таланты. Тем не менее, одно только его появление на арене вызывало бурный восторг публики.

Девять лет посвятил Махнов работе в цирке, став после этого вполне обеспеченным человеком. Однако большой рост приносил и много неприятностей Федору. Ему тяжело давались переезды, так как весь транспорт, гостиницы, заведения общественного питания рассчитывались только на людей стандартных размеров. Из-за этого Федор в самом начале ХХ века возвратился домой, в родные Костюки. За заработанные в цирковых выступлениях деньги он выкупил у помещика Корженевского, уехавшего во Францию, его землю и дом. Усадьбу Махнов перестроил под свой рост, обставил подходящей мебелью и переименовал в Великаново. Все необходимые строительные материалы и мебель ему из Германии присылал Отто Бидиндер, тесные дружественные контакты с которым Федор поддерживал до конца своей жизни.

Обустроившись на новом месте Махнов решил жениться. И хотя по натуре он был очень добрым, да и финансами не обделен, невесту ему нашли с большим трудом. Ею стала Ефросинья Лебедева, работавшая сельской учительницей. Девушкой она была рослой, но все равно уступала своему жениху почти на метр. В 1903 году в семье появилась первая дочь Мария, а на следующий год родился сын Николай.

Чтобы пополнить семейный бюджет, время от времени Федор выезжал на различные борцовские турниры, выступал в цирках, демонстрируя свои возможности в различных городах Российской империи.

Федор в Европе

Такие выезды вместе с некоторыми антропологическими подробностями «Витебского Гулливера» регулярно освещались тогдашней прессой. Писалось, в частности, что Федор имеет вес 182 кг, 15-сантиметровые уши и 10-сантиметровые губы. Длина его ладони составляла 32 см, ступни – 51 см. Рост Махнова слегка уменьшался в будние дни и увеличивался за выходные.

Сохранились архивные сведения о пребывании великана Махнова в немецкой столице в 1904 году. Немцы готовы были исполнять любые капризы белорусского гулливера. В середине зимы Федору хотелось земляники — ему ее доставляли. В Голландии, в Париже он неоднократно нарушал контракт, однажды его хотели за хулиганство посадить, но камеры парижской полиции не вмещали людей такого роста.

Федор со своей женой Ефросиньей

В 1905 году семья Махновых отправилась в заграничное турне. Путешествуя по Западной Европе, они побывали во Франции, Великобритании, Бельгии, Голландии, Италии. Аудиенции их удостоил сам Папа Римский. Согласно семейному преданию, он снял с себя золотой крестик и подарил его дочери великана. Побывала чета Махновых и в США. Для этого, правда, пришлось переделать каюту парохода.

Во время этих поездок не обходилось без курьезов. На приемах во дворцах Федор прикуривал папиросы от свечей с верхних ярусов люстр, чем гасил их.

В Париже у него произошла стычка с несколькими горожанами. Приехавшие полицейские хотели было отправить великана за решетку, но не найдя подходящей камеры, ограничились только беседой.

Во время обеда у канцлера Германии перед Махновым поставили огромный чайный сервиз, однако Федор подобную «шутку» не оценил, потребовав заменить его обычной кружкой.

Федор в заграничном путешествии

Находясь в Германии, Федор все время хотел вернуться домой. Когда накопил достаточно денег, уехал в родные Костюки, несмотря на то, что хозяин уговаривал его остаться. Жить в отцовском доме не позволял рост. В это время помещик Кржижановский как раз продавал свое имение. Махнов купил его вместе с землей, дом перестроил по своим параметрам.Из Германии Отто Билиндер прислал ему мебель. Надумал жениться. Оказалось, труднейший вопрос! Девушки обыкновенного роста за такого громилу выходить замуж не решались. А где отыскать ему под стать? Наконец всем миром нашли невесту – учительницу Ефросинью Лебедеву. Для девушки она была высокого роста – 1 м 85 см. Она была на два года моложе Федора, но пережила мужа на 35 лет, умерла в 1947 году. Сыграли свадьбу. В 1903 году у них родилась дочка Мария, в 1904-м – сын Николай.В 1911-12 годах у Махновых рождается ещё трое детей. Таким образом, у Махновых всего было пятеро детей. Ни один из них не вырос выше двух метров. Жили дружно, в любви и согласии. Федор был добрым человеком, любил своих детей, помогал крестьянам. А из Германии шли приглашения вновь вернуться в цирк…

Вместе они путешествовали по миру. Федор бывал на приеме у канцлера Германии, на аудиенции Папы римского,которому так понравилась маленькая дочка Федора Мария, что он снял с себя золотой крестик на цепочке и подарил девочке, на приеме у президента США Теодора Рузвельта. Чтобы Махнов мог пересечь океан, под него переделывали каюту парохода. Ефросинье нравилась такая жизнь, она даже хотела остаться в Германии.

Но когда немецкие врачи стали уговаривать подписать контракт, по которому после смерти труп великана был бы оставлен им для научных исследований, она испугалась, что с Федором может внезапно что-то случиться, и они уехали домой.

В Париже почти все члены Антропологического товарищества проявили большой интерес к необычайным физическим данным великана. Им хотелось исследовать его более тщательно, но Махнов всю свою жизнь отказывался раздеваться перед докторами, позволив им измерить только длину своих стоп, и ладоней — 51 см и почти 35 соответственно.

Уши у него были длиной 15 см, а губы — 10 см шириной, что должно было производить определенное впечатление на его жену, женщину нормальных размеров, когда они целовались. После нескольких дней отдыха он всегда становился выше. Это было вызвано необычайной способностью его позвоночника, уменьшаться и сокращаться под влиянием больших нагрузок.

Ел он, как и все, четыре раза в день, но его завтраком могла бы прокормиться средняя семья в течение двух дней. По материалам печати известно, как питался наш великан. Утром он съедал 20 яиц, 8 круглых буханок белого хлеба с маслом, выпивал 2 литра чая. На обед — 2,5 кг мяса, 1 кг картофеля, 3 литра пива. Вечером — таз фруктов, 2,5 кг мяса, 3 буханки хлеба и 2 литра чая. А перед сном мог еще проглотить 15 яиц и литр молока.

Как справедливо отмечали антропологи, этот житель Беларуси — «это одни ноги».Сапог его, едва доходящий великану до колена, достигал груди нормального человека, а 12-летний мальчик мог бы с головой уместиться в нем. Если бы Фёдор родился без ног, то навряд ли бы достиг среднего роста. Его голова, которая была необычайно мала при таком огромном теле, придавала ему необычайно нелепый вид, который он пытался скрыть, нося богато украшенную казацкую форму.

Длительная кочевая жизнь подорвала и без того не очень хорошее здоровье Махнова. Обострилась хроническая болезнь суставов, заработанная еще в детстве в холодной воде Зароновки. Все труднее становилось ходить. Отто Билиндер попытался помочь Федору, прислав из Германии коня-тяжеловеса. К сожалению, присланное животное проблемы не решило, так как при своем без малого трехметровом росте ноги гиганта все равно волочились по земле, когда он садился на него верхом. И хотя к коню Федор очень привязался, в поездки в качестве основного средства передвижения он предпочитал брать тройку.

Путешествия по заграницам привнесли в хозяйственную жизнь Федора Махнова много нового. Едва ли не первым в округе он стал применять сельскохозяйственные машины, закупавшиеся им в Германии и любезно пересылавшиеся Билиндером. Некоторое время он даже разводил лошадей.

К сожалению, прожил Федор Махнов недолго. В 1912 году хронические болезни окончательно подкосили здоровье великана, и он умер в 34-летнем возрасте, успев, правда, перед этим порадоваться рождению еще троих своих детей: дочери Маше (1911) и близнецам-сыночкам Родиону (Радимиру) и Гавриилу (Галюну), родившимся всего за полгода до его кончины. Точную причину столь раннего ухода их жизни Махнова так и не определили. Немецкие медики посчитали, что умер Махнов от туберкулеза костей, которым страдали многие великаны. По другим сведениям он простудился и получил воспаление легких. Не исключается также и версия отравления соперниками по борцовскому ковру. Со слов внука существует версия и о том, что Федор, переселившись на хутор, не оставил выступления в цирке. Он частенько ездил в Германию вместе с семьей.

Похоронен витебский великан на местном кладбище близ села Костюки. Журнал «Русский спорт» опубликовал некролог, извещавший о его кончине.

Рост Федора Махнова даже после его смерти продолжал всех удивлять. Гробовщик, подумав, что в заказе на гроб и ограду закралась ошибка, сделал работу в расчете на обычного человека. Когда же выяснилось, что ошибся он, пришлось срочно переделывать гроб, а на переделку ограды времени уже не осталось, и ее пришлось оставить.

На сохранившемся надгробии до сих пор можно прочесть надпись: «Федоръ Андреевичъ Махновъ род- 6 июня 1878 г. сконч. 28 августа 1912 г. на 36 году Самый Большой Человъкъ въ Миръ Ростомъ Былъ 3 аршина 9 вершков».

Дополнить рассказ о Федоре Махнове можно тем, что рост его на надгробии указан неправильно. Его взяли из контракта с Билиндером, подписанного великаном в 16-летнем возрасте. С того момента Федор подрос еще на 30 см.

Жена великана впоследствии хотела исправить ошибки на надгробии и переделать ограду, но начавшаяся Первая Мировая война и последовавшие за ней революционные события помешали ей это сделать.

В 1934 году останки Махнова в научных целях были эксгумированы и отправлены в Минский медицинский институт для изучения. Во время войны скелет великана был утерян, как и многое другое. Сохранились только фотография и описание, сделанное профессором Д.М. Голубем.

Есть еще и такая версия как это происходило: в 1935 году сын Родион, учился в Минском мединституте, и на одной из лекций о великанизме профессор привел пример Федора Махнова. Каково же было изумление всех, когда Родион встал и сказал, что это его отец. Тогда-то и попросили его поговорить с семьей о продаже скелета отца. Мать согласилась продать за 5 тыс. рублей. После смерти мужа она вышла второй раз замуж, родила еще троих детей. Деньги были нужны… При эксгумации присутствовало много людей, в том числе вдова и дети. В 1936 году минский профессор Д.М.Голуб опубликовал в сборнике трудов психоневрологического института Белорусской академии наук статью о скелете акромегалика. Акромегалия характеризуется гиперпластическими изменениями костной системы, мягких частей и большинства внутренних органов. Проще говоря, все гиганты страдают от гигантизма.

Однако по сведениям потомков « могилу никто не вскрывал,а уж тем БОЛЕЕ ничего не продавал! Останки пропали после второй Мировой войны, вывезены по предположению в Германию, т.к. еще до революции их хотела получить немецкая академия естествознания.»

Сегодня уже нет в живых детей Федора и Ефросиньи Махновых. Все прожили трудную, но достойную жизнь. В годы коллективизации семью Махновых хотели раскулачить и выслать, но крестьяне заступились и их оставили в покое. Николай и Гаврила были офицерами, прошли через репрессии. Реабилитированы. Родион стал врачом и в годы Великой Отечественной войны был расстрелян гитлеровцами за связь с партизанами. Старшая Мария всю жизнь отработала зоотехником, а младшая Маша – бухгалтером. Все дети ростом скорее пошли в мать – 180 – 190 см. Потомков Махнова разбросало по городам и весям Беларуси и России. На месте бывшего имения осталась только береза, быть может, посаженная самим Федором Махновым. А названия Великанов хутор, Великанов лес напоминают местным жителям о самом высоком в мире человеке, жившем когда-то в этих местах.

Памятник на могиле Федора. Пострадал от пуль в 1943-44 годах, когда здесь шли бои. На памятнике неверно указаны рост и возраст Федора. Жена великана хотела это исправить, но так и не исправила — помешали начавшаяся Первая мировая война, а затем революция

Вместо заключения

Согласно Книги рекордов Гиннесса, самый высокий человек в истории, о росте которого имеются несомненные сведения является Роберт Уодлоу, который жил в Америке в начале двадцатого века. Его рост достигал 272 сантиметра.

Но это признание ошибочно! Ведь рост Федора Андреевича Махнова равен 285 сантиметрам. И именно он является самым высоким человеком в мире за всю историю. Рост был замерен и официально зафиксирован Варшавским антропологом Лушаном. Кроме того, рекордный рост нашего соотечественника отмечен в журнале «Наука и жизнь» за 1970 год и у писателя-фантаста Александра Беляева в повести «Остров погибших кораблей».

Еще фото:

Федор с друзьями

|

|

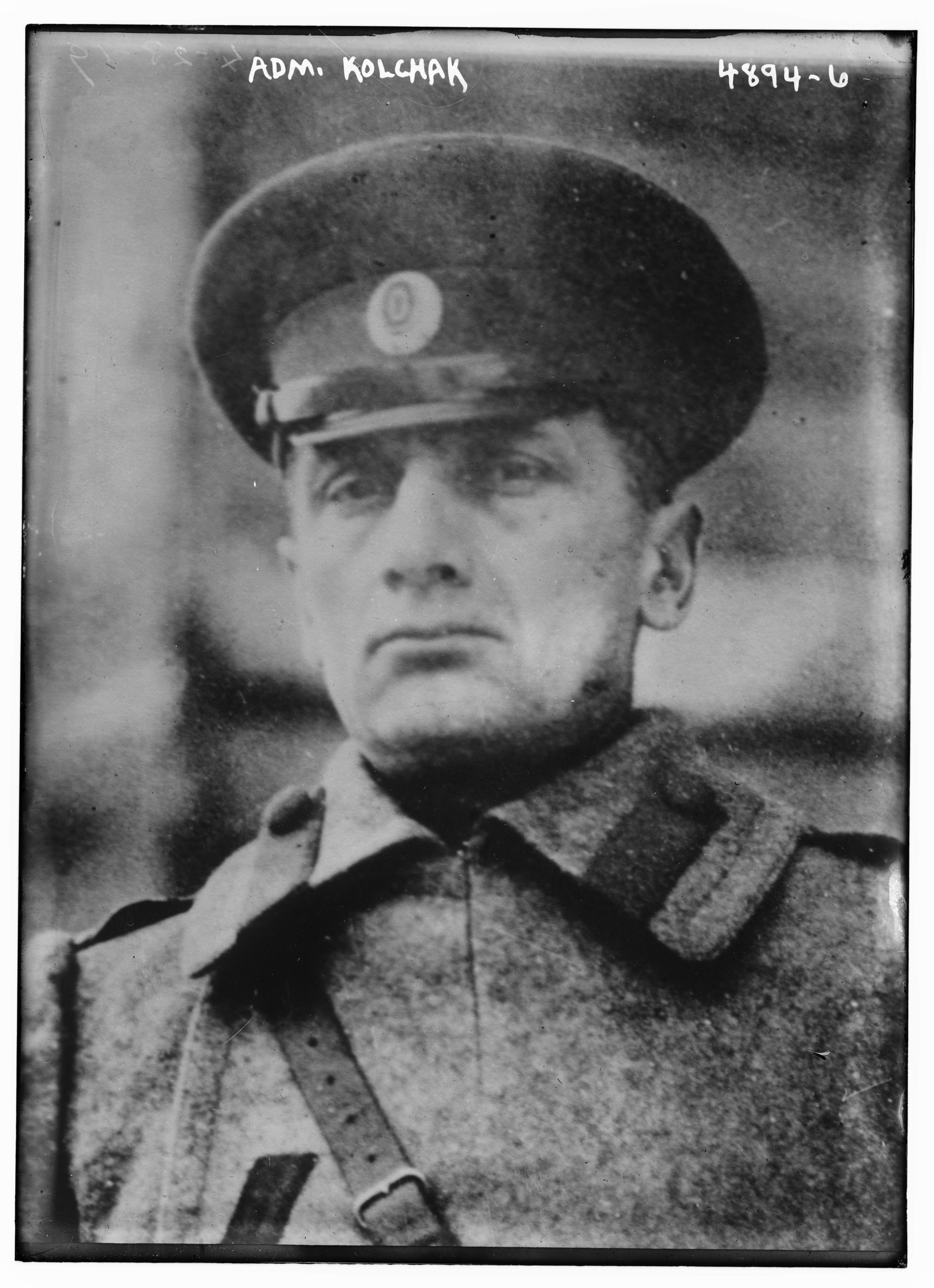

Кино, которое я смотрю... АДМИРАЛЪ (2008, 10 серий) |

Фильм, рассказывает о жизни и любви выдающегося боевого офицера военно-морского флота, полярного исследователя, а затем в условиях краха страны ставшего адмиралом, верховного правителя России — Александра Васильевича Колчака и Анны Тимиревой.

События разворачиваются в период 1916-1920 годов на фоне крушения Российской империи, двух революций и кровопролитной Гражданской войны.

Почти все фильмы про гражданскую войну были сняты еще в советское время и зрителя может удивить смена ориентиров - теперь плохие это красные революционеры, а хорошие стали те - кто за самодержавие и белых. Даже так картина не несет яркой пропагандистской цели, главной фигурой повествования остается Колчак, его судьба, его окружение, его взгляд на всю творящееся в стране.

Фильм "Адмиралъ" сложно оценивать, например в плане исторической достоверности личности Колчака много выдуманного - его герой получился внешне слишком сентиментальным, но в свою очередь не лишен твердости настоящего Колчака. Батальные сцены выглядят красиво, однако и в них есть ошибки не видные простому зрителю.

2008

Россия

Андрей Кравчук драма, история

Константин Хабенский Елизавета Боярская Сергей Безруков Анна Ковальчук Владислав Ветров Егор Бероев Ришар Боренже Николай Бурляев Виктор Вержбицкий Фёдор Бондарчук

- 10-серийная телеверсия фильма транслировалась с 19 октября по 3 ноября 2009 года на Первом канале. Стоит отметить, что телеверсия незначительно отличается от главной сюжетной темы киноверсии, в ней присутствуют сцены, дающие зрителю возможность глубже понять психологическую составляющую и мотивацию персонажей.

- Некоторые сцены фильма снимались на крейсере «Аврора» в Петербурге. В батальных сценах участвовали настоящие матросы, солдаты срочной службы, около 200 человек.

- На роль Колчака изначально планировался Александр Домогаров, на роль Каппеля — Владислав Галкин.

- Для массовых сцен было сшито около 300 костюмов — мундиры русской, японской, немецкой, китайской и чешской армии и все знаки отличия. Также было сшито несколько мундиров Адмиралу Колчаку, как сухопутному, так и морскому офицеру и соответственные знаки отличия.

- Фильм снимался 210 съемочных дней, работа над картиной заняла 4 года, сами съемки 1,5 года, с перерывом на 2-3 месяца.

- Лиза Боярская стала экранной партнершей Константина Хабенского ещё до того, как началась работа над продолжением «Иронии судьбы». Только потом актриса была утверждена в фильм Тимура Бекмамбетова.

- Фильм вышел рекордным на тот момент тиражом — 1247 копий.

- Анна Ковальчук до «Адмирала» уже играла жену Хабенского в «Часе пике», а Лиза Боярская уже играла возлюбленную Хабенского в «Иронии судьбы. Продолжение»

- Некоторые сцены снимались в Эстонии, в Балтийском море.

- В России не сохранилось исторических кораблей, и съёмочной группе пришлось сооружать настоящую модель корабля Колчака. Для сцен морского боя каскадеры и пиротехники придумали уникальную технологию. Бой, который на экране длится 12 минут, снимали около месяца.

- Специалисты по спецэффектам и компьютерным технологиям создали более 24 тысяч компьютерных кадров.

- Анна Тимирёва, главная героиня, в 1964 году участвовала в съёмке фильма С. Бондарчука «Война и мир» в эпизодической роли и была консультантом по этикету.

- На 59 минуте фильма, когда адмирал произносит свою речь, на заднем плане отчетливо видны американские флаги, причем они современные, то есть с 50 звездами, однако в то время на американском флаге их было 48, и расположены они в другом порядке.

- В фильме присутствует следующая фактическая ошибка: нам показывают, что поезда тащат локомотивы серии Л, хотя их строили гораздо позднее, с 1945 по 1955 годы. Вторая фактическая ошибка — все вагоны показанные в фильме, оснащены автосцепками СА-3, однако оснащать вагоны автосцепками начали только в 1935 году.

- Эпизод на станции Нижнеудинск, снимали на станции Подмосковная Рижского направления МЖД. Прибытие поезда на вокзал Омска, снимали на Рижском вокзале Москвы.

- Главную песню фильма «Анна» исполнила Виктория Дайнеко. Композитор Игорь Матвиенко написал музыку к стихотворению Анны Тимирёвой о Колчаке. Валерий Меладзе также записал саундтрек к фильму (песня «Вопреки»).

- В начальном и финальных эпизодах «Адмирала» показывающем съёмки фильма «Война и мир», роль С. Бондарчука сыграл его сын Ф. Бондарчук.

Дополнение...

P.S. Я люблю этот фильм за искренность и красоту чувств. А достоверен он или нет - это не так уж и важно... (Кому важно - читайте следующую статью).

|

|

Мы наш, мы новый?.. Не киношный АДМИРАЛ |

Не киношный АДМИРАЛ

Была у меня в прошлом блоге любопытная статья на тему Колчака. Хочу ее оставить для памятки и в этом блоге. Понимаю, что все исторические вопросы очень спорные и можно вести дискуссию годами, но все же. Кому интересно мнение Алексея Кобелева о Колчаке — почитайте. Кто то может укажет свои исторические источники или выскажет свое мнение на сей счет. Обсудим.

Помните, как шумно прошел у нас в прокате фильм «Адмирал» ? В средствах массовой информации громко и шумно звучало имя адмирала Колчака. Он и красавец, он и талант, и новатор, и герой войн, и завидный любовник… Сказать честно, и я на тот момент полностью поддался очарованию киношного героя.

Но оказывается да, был адмирал-полярник, был адмирал – новатор минного дела, но был и неудавшийся командующий Черноморским флотом, адмирал – каратель на просторах Сибири, позорный наймит Антанты и марионетка в их руках. Но о том создатели книг, фильма и многосерийного телефильма умалчивают, будто бы и не знают. Кто хочет узнать «не парадную» версию читаем дальше …

Весной 1917 года вице-адмирал Александр Колчак – командующий Черноморским флотом – сбросил погоны царских времен и надел новую форму, только что установленную Временным правительством России. Но это не спасло его от постановления Севастопольского Совдепа об отрешении от должности. 6 июня того же года он оказался не у дел, в июле уехал в Америку, оттуда – в Японию. Там решил вопрос о приеме на службу в Британский флот и в начале января 1918 года отправился на Месопотамский фронт. Но уже из Сингапура его вернул Разведывательный отдел английского Генерального штаба, его направили в зону отчуждения Китайско-Восточной железной дороги. Там находилось управление дороги, туда сбежались неудавшееся правительство автономной Сибири, казаки атаманов Семёнова и Калмыкова, многочисленные белогвардейские офицерские отряды, никому не подчиняющиеся и никого не признающие. Колчак был введен в состав правления КВЖД, назначен начальником охранной стражи, а задача его состояла в том, чтобы объединить разрозненные воинские формирования и ринуться в «оккупированную» большевиками Россию. Как и прежде, он пришил погоны адмирала, но ходил в сапогах, галифе и армейского кроя френче

Ничего не получилось у Александра Васильевича, не выполнил он поставленной задачи. В начале июля 1918 года со своей возлюбленной Анной Тимирёвой он уехал в Японию якобы для переговоров с начальником японского Генерального штаба о совместных действиях. Жил в небольшом городке, «поправлял здоровье» в курортном местечке. Но недолго. Его нашел английский генерал А.Нокс, возглавлявший Русский отдел британского военного министерства. Их встреча закончилась тем, что адмирал согласился с помощью Англии «воссоздать русскую армию в Сибири». Генерал радостно рапортовал в Лондон: «…нет никакого сомнения в том, что он является лучшим русским для осуществления наших целей на Дальнем Востоке». Обрати внимание, читатель, не целей государства Российского, не его народа, а их целей, английских! Антанты!

В середине сентября адмирал в сопровождении генерала А.Нокса и французского посла Реньо прибыл во Владивосток. К тому времени Советская власть от Волги до Тихого океана была свергнута корпусом чехословаков и местными белогвардейскими формированиями. 14 октября Александр Колчак прибыл в Омск, его тут же ввели в состав правительства П.В.Вологодского в качестве военного и морского министра. 8 ноября в сопровождении английского батальона под командованием пол ковника Дж.Уорда он выехал на фронт, побывал в Екатеринбурге, под Уфой. 17 ноября адмирал вернулся в Омск, а в ночь на 18 ноября военные свергли власть Директории, при этом, как писал в своих парижских мемуарах эсер Д.Раков, страшная оргия разыгралась на берегу Иртыша – депутатов били прикладами, кололи штыками, рубили шашками. Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим был провозглашен Александр Колчак, в тот же день ему было присвоено звание адмирала. За полтора года это уже четвертый раз он сменил форму одежды!

Свергнув Советскую власть, белая рать развязала небывалый террор и издевательства над населением. Судов люди не знали.

Белогвардейцы казнили сотни человек в Барнауле, ими были расстреляны 50 человек в селе Карабинка Бийского уезда, 24 крестьянина села Шадрино, 13 фронтовиков в селе Корнилово… Начальник Барнаульской сначала городской, затем уездной милиции поручик Леонид Ракин – младший брат коменданта Барнаула Авенира Ракина, прославился тем, что мог за несколько ударов превращать тело жертвы в кусок разбитого мяса. Поручик Гольдович и атаман Бессмертный, действовавшие в Каменском уезде, заставляли свои жертвы перед расстрелом, стоя на коленях, петь себе отходную, а девушек и женщин насиловали. Строптивых и непокорных живыми закапывали в землю. Поручик Носковский был известен тем, что умел одним выстрелом убивать нескольких человек. Пьяные «их благородия» вывели из Барнаульской тюрьмы руководителей первой Советской власти М.К.Цаплина, И.В.Присягина, М.К.Казакова и М.А.Фомина и казнили без суда и следствия. Их тела так и не были обнаружены, скорее всего, их изрубили шашками и выбросили с железнодорожного моста в Обь.

Зверские и бессмысленные расправы над людьми кратно возросли с приходом к власти Колчака, с установлением им военной диктатуры. Только за первую половину 1919 года в Екатеринбургской губернии было расстреляно более 25 тысяч человек, в Енисейской губернии по приказу генерала С.Н.Розанова было расстреляно около 10 тысяч человек, 14 тысяч человек выпороли плетьми, сожжено и разграблено 12 тысяч крестьянских хозяйств. За два дня – 31 июля и 1 августа 1919 года – в г. Камне расстреляно свыше 300 человек, еще раньше – 48 человек в арестном доме того же города.

В начале 1919 года правительством адмирала Колчака было принято решение о создании отрядов милиции особого назначения в губерниях и областях Сибири. Роты Алтайского отряда вместе с ротами полка «Голубых улан» и 3-го Барнаульского полка с карательными функциями рыскали по всей губернии. Они не щадили ни женщин, ни стариков, не знали ни жалости, ни сострадания. Уже после разгрома колчаковцев в Следственную комиссию в г. Бийске поступили страшные свидетельские показания о бесчинствах: прапорщик Мамаев в селе Быстрый Исток «замучил мученической смертью больше 20 семей», старший надзиратель Лебедев открыто бахвалился, что лично расстрелял больше 10 человек», «отряд милиции числом в 100 человек при пяти офицерах проводил экзекуции, расстрелы и насильственные грабежи» в селах Ново-Тырышкино, Сычевка и Камышенка Сычевской волости и в селах Берёзовка и Михайловка Михайловской волости». В одном из документов названо 20 стражников отряда особого назначения и против каждой фамилии стоят слова «порол», «истязал», «расстреливал», «много расстреливал крестьян», «вешал», «драл», «грабил».

Весной 2000 года 100-летний майор милиции П.Е.Архипов, вспоминая юность, рассказывал журналисту «Свободного курса», что когда в село Чеканиха Усть-Пристанского района Алтайской губернии пришли белогвардейцы, то расстреляли сразу 13 человек. Ни за что ни про что. Вытаскивали прячущихся в погребах да сараях людей и стре ляли.

Таков уж был портрет эпохи, такова была действительность тех дней.

Прошло три года, у писателя Владимира Свинцова вышла очередная книга – «На острие атаки», он тоже рассказывал о Петре Архипове, но у него в селе Чеканиха 13 человек расстреляли не белогвардейцы, а красные партизаны! Мало того, фальсификатор еще и философствует о жестокости партизан!

А это уж реальность наших дней – переписывать историю, искажать ее, замалчивать либо лгать о советском прошлом.

Зверские расправы санкционировались самим адмиралом. В одной из директив того времени говорилось: «Верховный правитель повелел решительно покончить с енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими, мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их… Руководителей деревень предавать полевому суду, для разведки и связи пользоваться местными жителями, беря заложников. В случае неверных сведений заложников казнить, а дома, им принадлежащие, сжигать… Всех способных к бою мужчин собирать в большие здания и содержать их под охраной, а в случае измены – беспощадно расстреливать».

Жертвы «возрождения России» на Алтае так и не подсчитаны, никто из тогдашней власти документов не вел, а те, что появлялись, уничтожили при бегстве.

Американский генерал У.Гревс, опекавший Верховного правителя, признавался потом: «Я сомневаюсь, чтобы можно было указать за последнее пятидесятилетие какую-либо страну в мире, где бы убийство могло бы совершаться с такой легкостью и с наименьшей боязнью ответственности, как в Сибири во время правления Колчака». И еще он писал: «Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось сто человек, убитых антибольшевистскими элементами». Американские офицеры разведки М.Сейерс и А.Канн в своей книге «Тайная война против Советской России» писали: «Тюрьмы и концентрационные лагеря были набиты до отказа. Сотни русских, осмелившихся не подчиниться новому диктатору, висели на деревьях и телеграфных столбах вдоль Сибирской железной дороги. Многие покоились в общих могилах, которые им приказывали копать перед тем, как колчаковские палачи уничтожали их пулеметным огнем. Убийства и грабежи стали повседневным явлением».

Упоминавшийся генерал У.Гревс предсказывал: «Жестокости были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа и через 50 лет после их совершения». (У.Гревс. «Американская авантюра в Сибири. (1918–1920 гг.)». Москва, 1932, стр. 238). Ошибся генерал! Жестокости колчаковщины народ помнит и сейчас, через 90 лет, хотя новая власть и ее средства массовой информации старательно обходят эту тему.

Произвол, беззакония и жестокость властей, расстрелы и порки, отмена рабочего законодательства, постоянные реквизиции в пользу армии, разгул преступности, воровство, фальшивомонетничество, жульничество, аферизм, взятничество, безудержный рост цен на все и вся быстро оттолкнули народ Сибири от новоявленных властителей. Ярмо колчаковщины люди не хотели тащить и потому целыми семьями с кольем и дубьем уходили в партизаны. На территории Алтайской губернии осенью 1919 года действовали 25-тысячная армия Ефима Мамонтова, 20-тысячная дивизия Ивана Третьяка и 10-тысячный отряд во главе с Григорием Роговым. В освобожденных партизанами районах восстанавливалась власть Советов, существовали даже партизанские республики.

Чтоб подавить только партизанскую армию Ефима Мамонтова, колчаковская власть перебросила на Алтай под командованием генерала Евтина 18 тысяч штыков и сабель, 18 орудий и 100 пулеметов. В их числе были 43-й Омский и 46-й Томский стрелковые полки, казачий полк «Голубых улан», полк «Черных гусар». Сюда же пришли бронепоезда «Сокол», «Степняк» и «Туркестан». Но в сражениях побеждали партизаны, обуреваемые ненавистью к господам-поработителям и их хозяевам из заморских стран.

В конце 1918 года армии Колчака удалось одержать ряд побед над частями Красной Армии, они захватили Пермь и ряд других городов Западного Урала, намереваясь выйти к Вятке, на Котлас и соединиться с белогвардейскими и англо-американскими войсками на оккупированном Севере. Но тем планам не суждено было сбыться. Решения VIII съезда РКП(б) по военным вопросам позволили быстро укрепить Красную Армию, поднять дисциплину и повысить боеспособность ее частей, мобилизовать все силы и средства для победы на Восточном фронте.

Летом 1919 года началось наступление войск Красной Армии, 1 июля была освобождена Пермь, потом колчаковцы бежали со Среднего Урала, а далее… 25 октября части Красной Армии заняли Тобольск, 30 октября – Петропавловск. 10 ноября Верховный правитель и его правительство бежали из Сибирской столицы – Омска. С этого времени армия Колчака практически не сопротивлялась, она, деморализованная, гибнущая без славы и ратных подвигов, безостановочно сплошной лавиной катилась вдоль Транссибирской магистрали, теряя тысячи людей убитыми, ранеными и больными. Дезертирство, переход на сторону партизан стали повседневными и будничными явлениями.

Еще когда только нависла угроза сдачи Новониколаевска (Новосибирска), восстали 46-й Томский и 43-й Омский стрелковые полки, перебили своих офицеров и перешли на сторону красных партизан Алтая. Вслед тому же примеру последовали команды бронепоездов «Сокол», «Туркестан» и «Степняк». 9 декабря 1919 года весь Барнаульский гарнизон – 3-й Барнаульский полк, полк «Голубых улан», 15-й запасной Воткинский полк, дивизион артиллерии Морских стрелков, отряд милиции особого назначения, органы милиции – бежал из города, ибо с трех сторон к нему подступили партизанские полки. Бежал, несмотря на приказ генерала В.О.Каппеля удерживать Барнаульско-Бийский район во что бы то ни стало. Попытку взорвать железнодорожный мост через Обь пресекли подпольщики Барнаула во главе с Павлом Канцелярским, к которым уже перешла вся рота по охране моста.

В районах Томск – Красноярск не стало Сибирской армии генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева – частью она была уничтожена партизанами А.Д.Кравченко и П.Е.Щетинкина, большая же часть разложилась и «растаяла». Красноярская губерния и часть Иркутской, как выразился один из офицеров, «буквально горели в огне партизанщины». Не столько Красная Армия, сколько народ в звании партизан долбил Белую гвардию, как говорится, в хвост и гриву. Остатки пепеляевцев в 500–600 человек присоединили ко 2-й армии, но и та была разгромлена. По заснеженной и морозной Сибири до Забайкалья добежало не более 40 тысяч белогвардейцев из огромного войска.

Из-за угрозы наступления германских войск, в целях концентрации и более надежной охраны, в мае 1918 года Советское правительство распорядилось перевезти в Казань золото, серебро, платину и иные ценности из Москвы, Петрограда, Тамбова, Нижнего Новгорода и Самары. А 7 августа того же года Казань неожиданно для Советской власти захватили чехословацкие войска, поддержанные белогвардейцами. Весь золотой запас РСФСР оказался в их руках. Хотя 18 ноября власть в Сибири перешла к Верховному правителю адмиралу Колчаку, но золото оставалось в ведении Совета управляющих ведомствами – он не доверял адмиралу. Но так продолжалось недолго. 3 декабря все члены Совета были арестованы генералом В.О.Каппелем, часть из них расстреляли. Единоличным распорядителем и попечителем золотого запаса России стал адмирал А.В.Колчак. Однако о полной инвентаризации доставшихся богатств Верхов ный правитель распорядился лишь в мае 1919 года. С того месяца и до конца года он из расходовал 11,5 тысячи пудов золота (37 процентов от омской ревизии). А сколько он израсходовал до ревизии, до сих пор остается неведомым.

США направили армии адмирала Колчака 600 тысяч винтовок, сотни орудий и тысячи пулеметов. Англия поставила две тысячи пулеметов, 500 миллионов патронов. Франция передала 30 самолетов, более 200 автомобилей, а Япония – 70 тысяч винтовок, 30 орудий и 100 пулеметов. Вся армия правителя Сибири была одета и обута с чужого плеча. Вначале все и списывалось на траты по закупке оружия, боеприпасов, военного снаряжения у интервентов, на содержание армии, чиновников и репрессивного аппарата. Но это оказалось далеко не так.

Англичанам было передано 2883 пуда золота, французам – 1225, японцам – 2672 пуда золота. Неизвестно, сколько пудов увезли к себе янки, но зато недавно стало известно, что золото переправлялось и в иностранные банки. Создавалась, так сказать, подушка безопасности. В этом еще одна сущность подлости власти, возглавляемой адмиралом. Уже потом, после бегства за пределы России, белоэмигранты, чтоб Советское правительство не наложило арест в банках, перевели деньги на счета частных лиц. В Лондоне около 3 миллионов фунтов стерлингов зачислено на имя К.Е. фон Замена, в Нью-Йорке 22,5 миллиона дол ларов – на счет С.А.Угета, в Токио свыше 6 миллионов иен – на счет К.К.Миллера.

Александр Колчак щедро одаривал своих иностранных покровителей и союзников. Когда за рубеж особым поездом отбывал командующий Чехословацким корпусом Радола Гайда, то он получил от адмирала 70 тысяч франков золотом! Не из своего же кармана адмирал вытащил эти франки!

9 ноября 1919 года из Омска литером «Д» отошел и поезд с золотым запасом, он шел вслед за поездом адмирала А.В.Колчака. Но в пути его преследовали сплошные происшествия: то в него врезался другой поезд, да еще при этом гремели взрывы, то неожиданно отцеплялась часть вагонов, то он делал «вынужденные» остановки в безлюдных местах. Атаман Г.С.Семёнов останавливал «золотой эшелон» на несколько часов, и несмотря на грозные требования адмирала дать объяснение, не представил его. Между тем он похитил 711 ящиков с ценностями на сумму 70–90 миллионов рублей золотом. Атаман Уссурийского казачества есаул И.М.Калмыков увез в Маньчжурию 36 пудов золота. Братья Виктор и Анатолий Пепеляевы загрузили пароход «Пермяк» золотом и направили в родной Томск, но до места назначения он не дошел. До сих пор появляются документы и свидетельские показания, что на просторах Сибири частями спрятаны «клады Колчака». Их ищут в Кемеровской, Томской и Иркутской областях, на севере Казахстана и Тюменской области, на севере Красноярского края, в Забайкалье и на дне озера Байкал, в пещерах Сихотэ-Алиня, ищут и в зарубежных странах. Однако…

Белая рать разворовала, растащила, раздарила, попрятала, вывезла за рубеж миллиарды золотых рублей российской казны, в то время как в стране царили разруха, голод и нищета. Они бы утащили с собой и оставшуюся казну, но им не позволили партизаны Прибайкалья. В марте 1920 года в Москву вернулось 18 вагонов «золотого эшелона», в ящиках и мешках находилось золото и иные ценности на сумму 409625870 рублей 86 копеек.

В Нижнеудинске поезд Верховного правителя был надолго задержан. Несмотря на возмущения адмирала, союзники обещали отправить состав лишь после того, как пройдет основной поток чехословацких эшелонов. Поезда же с белочехами растянулись от самого Красноярска. Они захватили 20 тысяч вагонов, особо охранялись 600 вагонов с «военной добычей», и белое правительство Сибири не знало, что в них находится. Для продвижения своих составов нередко чехи отбирали паровозы у санитарных эшелонов, у поездов с беженцами. Власть Колчака на них не распространялась. Как и на советников – французского генерала М.Жаннена, американских генерала У.Гревса и адмирала О.Найта, генералов-англичан А.Нокса и Д.Уорда.

21 декабря вспыхнуло антибелогвардейское восстание в Черемхово, на следующую ночь – в пригороде Иркутска… Вскоре белогвардейская власть была свергнута в населенных пунктах Зима, Тулун, Нижнеудинск… 5 января 1920 года подпольный Политцентр объявил о переходе к нему всей полноты власти. Власть диктатора Сибири приказала долго жить.

Адмирал согласился ехать в отдельном вагоне эшелона чехословацких войск. Охрана в 500 человек тут же большей частью ушла к большевикам. Неожиданная измена ее так потрясла адмирала, что он в одну ночь поседел. Вагон Верховного правителя, где ему было отведено лишь одно маленькое купе, позорно прицепили в хвост состава первого батальона 6-го чешского полка.

Иркутский губернский комитет большевиков начал вести переговоры с Политцентром о предъявлении командованию интервентов требования выдать адмирала Колчака, его председателя правительства В.Н.Пепеляева и золотой запас республики. В противном случае партизаны грозили взорвать Кругбайкальские железнодорожные туннели, а рабочие – не давать ни угля, ни дров, ни воды. У интервентов выбора не оказалось, подставлять свои спины воинам Красной Армией в их планы не входило.

15 января 1920 года на станции Иннокентьевская в вагон вошел помощник чешского коменданта и заявил, что адмирал выдается иркутским властям. Верховный правитель схватился руками за голову.

– Жаннен знает об этом? – спросил он, быстро овладев собой. А когда получил утвердительный ответ, заключил: – Значит, союзники меня предают.

Да, они сдали его, что называется с потрохами, дабы спасти свои шкуры.

Диктатора всея Сибири, председателя его правительства и нескольких приближенных к ним лиц доставили в тюрьму. С 21 января начала допросы Следственная комиссия, главарей белой Сибири ждал суд. 6 февраля допрос продолжался, а на окраинах города рабочие дружины вели упорный и неравный бой с передовым отрядом самых отчаянных офицеров, требовавших выдачи адмирала.

Учитывая сложность обстановки, Губревком, не закончив следствия, вынес постановление: «Бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева – расстрелять. Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв».

Их расстреляли в 5 часов утра 7 января 1920 года на берегу реки Ушаковки – притока Ангары. Трупы спустили в прорубь.

Командующий Сибирской армией Р.Гайда обходит строй Почетного караула. Ст. Екатеринбург-I, 8 мая 1919 г.

Адмиралу Колчаку власть преподнесли, как в народе говорят, «на блюдечке с синенькой каемочкой». Случайно он получил в свое распоряжение весь золотой запас России. Ему помогали все страны Антанты, и не только оружием, боеприпасами и снаряжением. В Сибири кроме Белой армии и чехословацкого корпуса действовали американский корпус, три японские дивизии числом в 120 тысяч человек, польская дивизия, два английских батальона, канадская бригада, французские части, легион румын в 4500 человек, несколько тысяч итальянцев, полк хорватов, словенов и сербов, батальон латышей числом в 1300 человек. Тьма! Орда!

Но всего лишь за один год своего правления адмирал сумел поднять против себя большинство населения Сибири. Повальными казнями и беспределом, нашествием чужестранцев толкнул добродушных и миролюбивых крестьян от Урала до Дальнего Востока взяться за топоры и вилы и податься в партизаны. Довел многосоттысячную армию до деморализации, разложения, массового дезертирства и перехода на сторону партизан и Красной Армии.

Это ж, какой надо иметь «талант», чтоб с небывалой скоростью растерять и армию, и территорию, и казну государства? Таких горе-полководцев вообще-то свои усаживают на скамью подсудимых!

Но судьба к нему повернулась иначе.