-Музыка

- Зимняя ночь(Б.Пастернак)

- Слушали: 54041 Комментарии: 6

- Молитва Оптинских Старцев

- Слушали: 17589 Комментарии: 0

- KITARO

- Слушали: 612 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

По кошачьим следам (Часть вторая). (Там на неведомых дорожках...) |

Часть вторая

Баюн

Деревня ещё спала. Нигде в округе не лаяли собаки, не кричали петухи. Предрассветная тишина окутала окрестности, словно вата. Было холодно, несмотря на то, что апрель уже вступил в свои права. И, тем не менее, в холодном утреннем воздухе витало какое то особое, душевное тепло и радость. Это было не удивительно – сегодня был праздник. В храме, стоящем в центре деревни, шла подготовка к службе.

Деревня ещё спала. Нигде в округе не лаяли собаки, не кричали петухи. Предрассветная тишина окутала окрестности, словно вата. Было холодно, несмотря на то, что апрель уже вступил в свои права. И, тем не менее, в холодном утреннем воздухе витало какое то особое, душевное тепло и радость. Это было не удивительно – сегодня был праздник. В храме, стоящем в центре деревни, шла подготовка к службе.

При первом ударе колокола уши Везунчика сразу же повернулись в сторону колокольни. Но глаза открываться не спешили. Везунчику было немногим больше месяца, но он уже привык жить возле храма и теперь не вскакивал испуганно всякий раз, когда начинали звонить в колокол.

В храмовом дворе стояло несколько построек для разных хозяйственных нужд. Но одна постройка, самая дальняя, уже несколько лет служила другой цели. Скрытый от любопытных глаз ветхий сарай без дверей, с выбитыми окнами, но с добротной крышей и охапками сена внутри принадлежал кошкам. Поэтому в деревне не было бездомных кошек, а в округе храма совсем не было мышей. Вот в этом-то сарае в одной из двух комнат, на большой печи, вместе с другими котятами и спал Везунчик.

Когда мешок бросили в пруд с моста, никто не думал, что мальчишка, который прятался неподалеку в кустах со своей первой, украденной у отца сигаретой, прыгнет и вытащит мешок из воды. Из шестерых котят выходить удалось только одного.

– Вставай, соня, пора, – раздался шёпот недалеко от Везунчика.

– Что, уже? Я же только лег! – в отчаянье вскрикнул другой голос.

– Тише, малышей разбудишь. Сам виноват. Давай-давай, пошли. Серафим ждёт.

Услышав слово «Серафим», Везунчик тут же открыл глаза – вот это удача! Он осторожно оглядел сарай – другие котята мирно спали. Ушли только те, что постарше. И котёнок, как мог тихо, стал пробираться к печи – только бы никто не проснулся! А то увяжется следом, и тогда ничего не выйдет.

Везунчика принесли сюда месяц назад, и сейчас он уже знал все входы и выходы, которыми можно было незаметно пробраться в соседнюю комнату. Некоторыми ходами можно было пользоваться только до определённого возраста (потом голова уже не пролезала), и Везунчик знал, что не встретит на пути никого из старших.

Он очень боялся воды. Даже вода в миске внушала ему страх. Котенок пил её, только когда жажда становилась нестерпимой – и с закрытыми глазами. А ещё он боялся собак. Неделю назад он впервые сумел незамеченным выбраться из сарая и увидел большого пса, который с громким лаем кинулся ему навстречу.

Но того, что Везунчик любил, было намного больше. Это было молоко в миске, которое священник или его сын приносили котятам: белое, непрозрачное и совсем не страшное. Это был миг пробуждения, когда котёнок знал, что он сегодня увидит много нового и интересного. Это были другие котята, с которыми было так весело играть... И ещё он любил слушать рассказы кота Серафима.

Имени этого кота не знал никто. Серафимом его впервые назвал сын священника. И, хотя кот был полностью серый, а не белый, и священник сказал, что неправильно называть кота одним из чинов ангельской иерархии, это имя пристало к нему. И теперь все, а иногда и сам батюшка, звали кота Серафимом. И он оправдывал своё новое имя. Чаще всего увидеть Серафима можно было именно в храме.

Когда в храме шла служба, все коты знали – лучше не забегать внутрь в поисках мышей, чтобы никто из прихожан невзначай не наступил на хвост или не выгнал пономарь. Но Серафим во время службы приходил в храм, и всё время сидел в углу на одном и том же месте – иногда всю службу. Многие из прихожан этому удивлялись но, так как он никому не мешал, его не выгоняли.

Серафим появился во дворе два года назад. Он никогда не рассказывал о своей прошлой жизни, и сначала все относились к нему очень подозрительно. Но не прошло и месяца, как все, даже самые старые коты, начали советоваться с Серафимом по разным, важным и не очень, вопросам. А молодёжь, та вообще смотрела ему в рот. И как-то само собой вышло, что Серафим стал учителем котят-подростков. Однажды, проснувшись раньше обычного и увязавшись за старшими, Везунчик впервые услышал одну из историй кота Серафима.

Пролезая через отверстие в соседнюю комнату, Везунчик услышал голос Серафима. «...его звали Баюн», – рассказывал Серафим. «Эх, не успел на начало урока», – немного расстроился Везунчик, и стал слушать дальше. Серафим говорил и Везунчик, словно наяву, видел котёнка, которого мальчику купила мать. Видел, как через пару недель отец ребёнка, напившись, выкинул кота на улицу. И Баюн не вернулся назад.

«Он научился выживать на улице. И в результате, ожесточился», – звучал голос Серафима. Рассказ длился, и картины в голове котёнка сменяли одна другую: как Баюн убил кота Тора, старого вожака, и стал новым вожаком своего района; как собрал группу из бездомных котов, держащую в страхе всех грызунов, кошек и даже некоторых собак в округе; как он расправлялся с теми, кто не хотел признавать его власть.

«Его влияние росло, как и его жестокость», – говорил Серафим. – «Пока однажды он не встретил кошку».

Её звали Ласка, она была простой домашней кошкой, живущей в соседнем районе. После встречи с ней первый раз в жизни Баюн ощутил то, чего не чувствовал никогда: радость в сердце и желание жить для другого.

Её звали Ласка, она была простой домашней кошкой, живущей в соседнем районе. После встречи с ней первый раз в жизни Баюн ощутил то, чего не чувствовал никогда: радость в сердце и желание жить для другого.

Но Ласке не нужно было ничего из того, что Баюн мог бы ей предложить: власть, еда, высокое положение – в её мире эти ценности были на последних местах. И тогда, чтобы добиться хотя бы её улыбки, он решил измениться. Баюн никогда не отступал перед трудностями и всегда побеждал в поединках. Теперь ему предстоял самый тяжёлый бой – победить себя. Было тяжело. Но сильная, закаленная жизнью воля, помогла ему и теперь. Через несколько месяцев Баюн увидел улыбку Ласки. И улыбка эта была адресована ему.

«Тогда Баюн ещё не знал», – продолжал Серафим, – «что прошлое так просто не отпускает, и за ошибки всегда приходиться платить. Но самое страшное, когда за твои ошибки платят те, кого любишь».

Воображение Везунчика против его желания рисовало картину… Начало мая, тёплый вечер, безлюдная улица и Ласка, идущая к Баюну. И двое псов, ждущих её за поворотом. Так Ральф, вожак из соседнего района, отомстил Баюну за гибель своего сына. На этом месте Везунчик едва не расплакался – так ему было жалко Ласку, но он всё же остался дослушать историю до конца.

«Нет, – сказал Серафим, отвечая на вопрос в глазах котов, – Баюн не стал мстить в ответ. И именно это лучше всего показывает, что он всё-таки смог измениться»…

– А ты что здесь делаешь? – раздался голос над ухом Везунчика. Испуганно подняв голову, он увидел кошку-воспитательницу. – Опять сбежал, негодник? А ну давай за мной. Тебе тут нечего делать.

Пришлось уйти, так и не дослушав кота Серафима. Уже третий раз его находили раньше конца урока. «Ну, ничего! – подумал Везунчик, – Я скоро вырасту. И тогда смогу слушать кота Серафима. И даже смогу его спрашивать!» И немного взбодрившись, он побежал за воспитательницей.

В начале вечера, когда в храме готовились к Литургии, Везунчик снова увидел кота Серафима, заходившего в храм. Котёнку было немного обидно, что он так и не узнал, чем закончилась та история. Но он постеснялся подойти к Серафиму и спросить. Когда Серафим был в храме, никто из котов не решался отвлекать его до конца службы.

Котёнок отправился к «кошачьему дому» – так сарай с кошками называли прихожане. Не дойдя нескольких шагов, он услышал разговор двух кошек внутри сарая. Голос одной из них был Везунчику незнаком, а вот другой голос принадлежал его воспитательнице. Незнакомый голос говорил, что ищет кота Баюна, а воспитательница отвечала, что кота с таким именем здесь никогда не было.

Котёнок отправился к «кошачьему дому» – так сарай с кошками называли прихожане. Не дойдя нескольких шагов, он услышал разговор двух кошек внутри сарая. Голос одной из них был Везунчику незнаком, а вот другой голос принадлежал его воспитательнице. Незнакомый голос говорил, что ищет кота Баюна, а воспитательница отвечала, что кота с таким именем здесь никогда не было.

Заглянув внутрь, Везунчик увидел молодую чёрную кошку. Эту кошку он видел впервые. Незнакомка пошла к выходу и чуть не столкнулась с Везунчиком.

– Прости, малыш, – сказала она с улыбкой, – я тебя чуть не уронила.

– Всё в порядке, — тихо ответил котенок. Ему было трудно говорить с незнакомыми.

– Как тебя зовут? — от чёрной кошки исходило тепло и дружелюбие, котёнок немного успокоился и даже смог ответить громче.

– Везунчик, – он сам удивился, как звонко прозвучало его имя.

– Замечательное имя, – ещё раз улыбнулась кошка. – А я – Пантера.

Везунчик не знал, что значит слово «Пантера», но гостье это имя удивительно подходило.

– Было приятно познакомиться, Везунчик, но мне пора идти. Может, ещё увидимся. – Пантера, подмигнув котенку, уже направилась к щели в заборе, когда Везунчик, неожиданно для самого себя, вдруг сказал «Подождите».

– Да? – кошка тут же обернулась.

– Я… я случайно услышал ваш разговор, – собравшись с духом, выпалил Везунчик. – Я знаю, кто может вам помочь.

Храм был полон людей. Сегодня пришли не только постоянные прихожане, но и те, кто заходит в храм довольно редко, поэтому людям в небольшой церквушке было немного тесно. В этот день служба в храме была особенной. Несмотря на строгость Великого поста, на лицах многих прихожан были улыбки. Потому что ради этого события стоило улыбнуться даже в Великий пост. В этот день ангел сказал Деве Марии, что от неё родится Господь.

Серафим знал об этом. И вместе со всеми прихожанами слушал праздничные песнопения. Он никогда не пропускал службу. Сидя на храмовом полу, каждую Литургию Серафим возносил молитву за душу своей возлюбленной.

Баюн молился за Ласку.

|

|

По кошачьим следам (Часть третья). (Там на неведомых доожках...) |

Часть третья

Валор

На другой стороне улицы с раннего утра уже гудела бетономешалка, выла болгарка, и перфоратор вносил свою лепту в этот оркестр. Строители спешили закончить работу до первых заморозков.

На другой стороне улицы с раннего утра уже гудела бетономешалка, выла болгарка, и перфоратор вносил свою лепту в этот оркестр. Строители спешили закончить работу до первых заморозков.

Сидящий на заборе большой серый кот не отрываясь смотрел на стройку. Новый дом был совершенно другой планировки. Остатки старого забора тоже убрали. Срубили даже орех, растущий во дворе. Теперь почти ничего не напоминало о старых хозяевах дома, и о том, что случилось здесь год назад.

Но кот помнил. Каждое утро, неподвижно сидя на заборе и наблюдая за работой строителей, он вспоминал о той, другой жизни.

Этот день был ещё хуже предыдущего. С остервенением доедая рыбу, кот опять вспомнил вчерашнее событие: Хозяйке всё-таки купили нового питомца. И, конечно же, она была уверена, что они подружатся.

Валор вспомнил Коську, белого с рыжим котёнка, и шерсть на спине начала подниматься. Гнев требовал выхода – ударом лапы кот перевернул миску с молоком. Ничего, свалю на новенького, главное – вывалять его в луже с молоком перед приходом людей. Тогда любви к нему поубавится. Кот вспрыгнул на подоконник и выглянул на улицу: где же он?

Сначала родители Хозяйки назвали котёнка Корсаром, но младший ещё не мог выговорить это слово и всё твердил: «Кося! Кося!». Взрослые развеселились и тоже стали звать котёнка «Кося». Или «Коська».

Котёнка нигде не было видно и Валор, с усилием протиснувшись в форточку, выпрыгнул на улицу.

Коська играл за домом. Увидев, как Валор вышел из-за угла, котёнок радостно побежал к нему. Он долго оставался один – других котят купили раньше, и Коська очень скучал по ним, по дружному общему обеду, интересным разговорам и совместным играм. И вот, наконец-то, у него есть Хозяйка! И есть старший друг, который научит его всему, и с которым можно будет играть.

Валор смотрел на радостного бегущего котёнка и чувствовал, как ненависть заполняет его. Ну да, котят, когда они ещё маленькие, любят больше. И он, глядя на эти восторженные глаза и сияющую мордочку, вдруг почувствовал, что больше не выдержит. Резко повернувшись, кот в три прыжка оказался на улице.

Решение уйти возникло внезапно. Пусть поищут, поволнуются. Тогда увидим, кого любят больше! И Валор побежал прочь от дома — в неизвестность. Раньше он никогда не отходил от дома дальше пары сотен метров. С непривычки, и ещё потому, что всё время ел больше, чем необходимо, кот быстро устал. Но, каждый раз, когда он уже хотел остановиться, в голове снова возникал образ Коськи, и ненависть заставляла его бежать дальше.

Вожак района, где в итоге оказался Валор, быстро взял его в оборот. Этот кот по кличке Лис с десятком других котов был хозяином участка между двумя многоэтажными домами и соседним пустырём. Каждый бездомный кот, живущий здесь, должен был приносить ему дань: кто мышами, кто найденной или украденной едой, а кто докладами о новых хлебных местах или доносами на других котов, которые могли затеять бунт. А кто этого не делал, тому после прихода зимы проход в тёплый подвал, на чердак или в подъезд был закрыт. И ещё такие коты часто бывали битыми, и через некоторое время кто-то из них сам уходил в поисках нового места, а кто-то пропадал без вести.

Лис был первым, кто заговорил с Валором. Он предложил ему пищу и кров, чтобы немного прийти в себя. Валор, не знавший жизни улиц, уставший и голодный, поверил ему. Кроме того, его задняя правая лапа ещё кровоточила – он уже успел узнать, какими быстрыми и жестокими бывают уличные псы. Если бы он прямо с забора не запрыгнул в движущийся грузовик, то лапой дело могло не ограничиться.

Когда лапа у Валора зажила, и он уже мог ходить, Лис сказал ему, что за его гостеприимство Валор должен месяц приносить ему еду. А иначе нехорошо выйдет. Валор к тому времени уже успел поговорить с другими котами и услышать пару историй о том, как прихвостни Лиса выслеживали сбежавших должников и наказывали их, иногда через несколько недель после побега. А Валор даже бегать пока не мог. И потом – далеко ли убежит домашний кот от уличных? Ему ведь раньше никогда не приходилось бегать, ловить мышей и, тем более, драться за свою жизнь.

Валор уже успел пожалеть о том, что ушёл от Хозяйки. Но былого не воротишь, и он начал учиться другой жизни. Вначале было, как в аду. Мышь поймать не получалось. Своровать еду тоже оказалось не так просто: все мусорные контейнеры давно были распределены между разными группировками. И несколько дней Валор голодал, а его долг Лису рос.

Но кошачьи инстинкты – это не те умения, которым надо учиться. Их нужно только освободить. Вскоре Валор начал сам себя кормить и носить еду Лису. За месяц он изменился до неузнаваемости. Прежний упитанный домашний котик исчез. Теперь это был сильный, мускулистый кот с инстинктами, работающими на полную мощь.

Только окраска и имя остались у него прежними. Они не давали ему забыть о том, кто он и к чему стремится. И ещё сны. Сны о разных событиях его жизни: хороших и не очень, радостных и грустных, весёлых и печальных. Но было одно отличие: хоть во снах всё было так, как он помнил, но сам он был другим. Когда хозяйка приходила домой, он бежал ей навстречу, а не ждал, когда она сама его найдёт. Когда она ставила ему миску, он успевал потереться о её руку, а не начинал недовольно фыркать, что молоко холодное. А когда она с ним играла, он никогда не царапал ей руки до крови, как делал это наяву.

Всё, чего он хотел — вернуться к своей Хозяйке. И каждая порция еды, принесённая Лису, приближала его к заветной цели.

Через пять недель Валор принёс Лису последнюю порцию еды и сказал, что уходит. Лис на это ответил, что первые несколько дней Валор не приносил еды и одной недели сверх оговоренного срока недостаточно, нужно отработать ещё месяц. Но перед ним стоял уже не тот котик, которого можно было запугать. Валор, глядя Лису в глаза, при всех повторил, что он расплатился и идёт домой. А того, кто будет мешать ему, он покалечит. И Лис не выдержал – первым опустил взгляд. Валор пошёл домой. Лис долго смотрел ему вслед, но команды «За ним!» не последовало.

День давно сменился вечером, а дорога всё стелилась под лапами кота. Улицы сменяли одна другую: спешащие люди, сигналящие машины и воющая вдали сирена.

Валор бежал. Ещё, ещё немного – и он увидит Хозяйку. Он был готов всё отдать за этот миг. Пусть Хозяйка будет любить Коську сильнее. Да он и не достоин её любви. Всё, что он смог – это сделать ей больно своим уходом. И от осознания этого коту было как никогда горько.

А Коська, ведь он так хотел подружиться с ним… Валор стиснул зубы: ничего, он всё исправит. Лапы несли его по такой знакомой и любимой улице. Вот и поворот! Осталось всего несколько метров. Валор преодолел их за пару секунд.

И его мир рухнул.

Застыв, как изваяние, кот смотрел на дом, который покинул. В его глазах, как в зеркале, отражался столб дыма, уходящий в небо. Дом горел, словно огромный факел. Огонь лизал крышу, дым вырывался из всех окон, а входная дверь дома была закрыта. Вокруг дома бегали люди. И теперь стало ясно, куда спешит сирена.

Застыв, как изваяние, кот смотрел на дом, который покинул. В его глазах, как в зеркале, отражался столб дыма, уходящий в небо. Дом горел, словно огромный факел. Огонь лизал крышу, дым вырывался из всех окон, а входная дверь дома была закрыта. Вокруг дома бегали люди. И теперь стало ясно, куда спешит сирена.

Но Валор об этом не думал – он рванулся к дому…

– Ты снова ушёл в себя? – легко ступая по забору, красивая бело-серая кошка подошла и села рядом. Валор с усилием вернулся в реальность, повернул голову и улыбнулся кошке.

– Всё, как обычно, не стоит волноваться.

– Они вернутся, я уверена в этом, – она умела понимать, о чём он думал.

– И я на это надеюсь, – он не хотел продолжать эту тему, и кошка поняла.

Некоторое время они просто молчали вместе, не испытывая нужды говорить и не чувствуя никакой неловкости, как бывает между родственными душами. Глядя на строящийся дом, каждый вспоминал свою часть истории.

Кошка вспомнила, как увидела Валора в первый раз. Они тогда были ещё подростками и соседями. И поэтому часто играли вместе. Но потом Валор изменился, и они перестали общаться. До той страшной ночи.

Это был поджог, но виновных так и не нашли. Кошка вспомнила, как проснулась от воя сирены и увидела пожар. Это было ужасно. Она раньше никогда не задумывалась, насколько хрупко то благополучие, которое у неё было. И что за несколько часов его можно полностью лишиться.

Кошка знала, что людей в доме нет – они уехали к родственникам с ночёвкой. Про Валора уже больше месяца ничего не было слышно. Но как же Коська? Кошка уже хотела бежать к дому, но тут большой серый кот – она его сначала даже не узнала – через открытую форточку запрыгнул внутрь. Вспоминая это, кошка улыбнулась – он все-таки оправдал данное ему имя.

Так, вспоминая былое, едва касаясь друг друга, сидели двое из рода кошачьих. Их дружба пережила многое, но стала только крепче. Им не нужно было слов, чтобы знать: другой поймёт и поддержит. Это был маленький островок уверенности в зыбком и ненадёжном мире – один на двоих. И это было самое главное.

– Дружище, ты не поверишь! – с заднего двора бежал огненно-рыжий с белыми полосками кот – там к тебе пришли, и я такую красавицу ещё в жизни не видел! Ну почему никто не придёт ко мне?! Почему всегда только ты в центре внимания?!

Валор кивнул кошке, спрыгнул с забора и пошёл на задний двор, слушая шутливые причитания бело-рыжего кота, иногда улыбаясь и односложно отвечая ему. Коська шёл рядом с ним, так же, как раньше, радостно глядя на своего друга.

Тот самый Коська, которого Валор в зубах вынес из горящего дома.

В это время к дому, где временно жил Валор, подъехала машина. Задняя дверца открылась, и из машины буквально выскочила девочка-подросток. За прошедший год она выросла и изменилась.

Глядя на сияющую от радости девочку, кошка улыбнулась. Ей будет не хватать друзей. Но они провели вместе прекрасный год. И этот год никто у неё не отнимет. А там, кто знает? Возможно, новый дом окажется не так и далеко.

Тем временем молодая чёрная кошка говорила с Валором. Слушая её, Валор едва сдерживал слезы. Но не от горя, нет. Это была очень радостная весть. Валор даже не подозревал, что сегодня он всё-таки расплачется. Он ещё не знал, что его долгое ожидание завершилось, и что всего через несколько минут он услышит радостный голос своей Хозяйки.

|

|

По кошачьим следам (Часть четвертая). (Там на неведомых дорожках...) |

Часть четвертая

Мико

Часть деревни была застроена дачными домами, куда горожане вместе с детьми выезжали на лето. Многие из них приезжали не для того, чтобы работать на дачном участке. Днём они ходили в лес на прогулку или на пикник. В ближайшем пруду всегда можно было искупаться, хотя это чаще любили делать дети. А вечером, сидя на крыльце с чашкой чая в руках, дачники любили вести беседы, часто за разговорами, не замечая времени. В результате просыпались они обычно намного позже рассвета. Восход солнца встречали только их питомцы, которых они брали с собой в деревню.

Часть деревни была застроена дачными домами, куда горожане вместе с детьми выезжали на лето. Многие из них приезжали не для того, чтобы работать на дачном участке. Днём они ходили в лес на прогулку или на пикник. В ближайшем пруду всегда можно было искупаться, хотя это чаще любили делать дети. А вечером, сидя на крыльце с чашкой чая в руках, дачники любили вести беседы, часто за разговорами, не замечая времени. В результате просыпались они обычно намного позже рассвета. Восход солнца встречали только их питомцы, которых они брали с собой в деревню.

На крыше одного дома, прямо над входной дверью, спала кошка-подросток: чёрная от кончика носа до кончика хвоста, будто кусочек ночи, врасплох застигнутый дневным светом. У главы семьи уже был красавец ротвейлер, но дочь очень хотела котёнка. И родители сделали ей подарок на день рождения.

Потянувшись и открыв глаза, Пантера неспешно огляделась: во дворе было тихо. Судя по пустой будке, Граф уже проснулся и обходил территорию. Интересно, удастся ли сегодня застать подругу спящей, подкрасться к ней и неожиданно разбудить её? Конечно, после случая со змеёй и разговора с Графом, Мико могла и сама прийти в гости к Пантере, но пока она всё ещё осторожничала. Вспомнив о змее, кошка поёжилась.

Это лето у Пантеры было первым, как и её приезд в деревню. Она ничего не знала о деревенской жизни. На следующий после приезда день, отважившись перелезть через забор, в кустах за соседним двором она впервые в жизни увидела змею. Пантеру сковал ужас, она только и смогла, что завыть от страха. И если бы не местная кошка, услышавшая её вой, вечер для Пантеры мог и не наступить. Кошка, которая спасла её, была почти полностью белой, только кончик хвоста и левое ушко были чёрными.

Так они познакомились и подружились. Мико была уже взрослой кошкой, к тому же выросшей в деревне, поэтому она учила Пантеру, как здесь жить и какие правила надо соблюдать, чтобы не попасть в неприятности. Несмотря на разницу в возрасте, общаться с Мико было легко, и Пантера радовалась, собираясь к ней в гости. Сначала нужно было привести себя в порядок и немного поесть. Кошка принялась умываться.

Ротвейлер в это время осматривал двор и прилегающую к нему территорию. Граф не жаловал кошек, особенно на своей территории. Местным кошкам он дал понять это ещё в свой первый приезд в деревню. Он терпел только Пантеру, как нового члена семьи. Поэтому первые пару дней после знакомства с Мико Пантере самой приходилось ходить к ней в гости. Но через три дня после случая со змеёй Граф сам заговорил с Мико. Он сказал ей, что она может приходить к ним во двор, а он будет делать вид, что её не видит. Так Граф выражал благодарность Мико за то, что она помогла новому члену его семьи. И ещё его немного мучила совесть – он должен был защитить Пантеру, а не местная кошка. Граф не видел, как Мико улыбалась за его спиной. Она сразу поняла, что он замечательный пес. И не ошиблась.

Псы, как и кошки, бывают очень разными. Потому первым правилом, которое Мико преподала Пантере, было «не выходить на улицу». Для кошки, не знавшей местных обитателей, это правило было самым важным. Мико знала пса, из-за которого это правило было номером один. Да, у Пантеры есть защитник, но лучше перестраховаться.

Прыгая с одного забора на другой, Пантера уже прошла половину пути к дому Мико, когда шевеление в кустах на улице заставило её остановиться. Ветки раздвинулись, и Пантера увидела очень странного зверька. Больше всего он был похож на маленький мячик, утыканный иголками.

О таких зверьках Мико ей не говорила. Любопытство пересилило осторожность, и, нарушив первое правило, Пантера спрыгнула с забора на улицу. Осторожно, маленькими шажками, она приближалась к невиданному созданию. Кошка чуяла, что этот зверёк, в отличие от змеи, не опасен.

Но тут куст шевельнулся снова, и Пантера увидела несколько маленьких колючих мячиков. «Да тут целая семья», – подумала кошка. Ей вспомнился один разговор с Мико. Желая чем-то отплатить подруге за спасение от змеи, Пантера спросила Мико, чего бы она хотела больше всего. По молодости она наивно думала, что всё, чего может хотеться деревенской кошке, можно купить на рыбном рынке. Но Мико ответила: «Я бы очень хотела увидеть свою семью».

Так Пантера узнала о том, что у подруги есть трое братьев, с которыми её разлучили ещё в детстве. Вспоминая об этом, Пантера не заметила, как в десяти метрах сзади шелохнулся куст крыжовника.

Он старался долго не смотреть на добычу – а то учует. Кошки ненависть чуют очень хорошо. А в его глазах последние два года жила только ненависть – и сжигала его изнутри. Этот пёс был ненамного крупнее взрослого кота, но все коты и кошки в деревне боялись его до ужаса. После того как Хозяин выгнал пса из дома, кошки в деревне прозвали его Изгоем.

Он старался долго не смотреть на добычу – а то учует. Кошки ненависть чуют очень хорошо. А в его глазах последние два года жила только ненависть – и сжигала его изнутри. Этот пёс был ненамного крупнее взрослого кота, но все коты и кошки в деревне боялись его до ужаса. После того как Хозяин выгнал пса из дома, кошки в деревне прозвали его Изгоем.

Многие псы не любят котов, но разница этой нелюбви бывает огромной. Граф загонял кошек на деревья, потому что так было принято в его кругу, и никогда он не опустился бы до того, чтобы навредить более слабому существу. За всю свою жизнь Граф не принёс боли ни одной кошке.

У Изгоя всё было совсем иначе. Пёс ненавидел кошек с того самого дня, когда его Хозяин купил котенка своему сыну. Изгой не смог смириться и наказал ненавистный комок шерсти. После этого его выгнали из дома. И теперь он мстил всем кошкам, которых мог поймать. Сейчас он, двигаясь тихо, просто смертельно тихо, приближался ещё к одному комку шерсти…

Мико нервничала. Её подруга опаздывала. Последние четыре дня Пантера приходила в одно и то же время. Кошка и сама не понимала, что её так беспокоит. Мало ли почему подруга задержалась… Но тревога не уходила. И Мико пошла к дому Пантеры…

Граф почти закончил свой обход и, с чувством исполненного долга, уже собрался возвращаться во двор, когда учуял запах. Он знал, чей это запах. В прошлый приезд он уже видел этого пса, и тот ему не понравился. Позже, узнав о нём от других собак, Граф понял, что первое впечатление не было обманчивым. Нужно прогнать его со своей территории. Особенно теперь, когда хозяева обзавелись кошкой…

Пантера почуяла опасность слишком поздно – пёс был уже между ней и забором, с которого она спрыгнула. На то, чтобы оценить ситуацию, и понять, куда можно убежать, кошке нужна была всего секунда. Но иногда и секунда – это чересчур много. Изгой очень хорошо успел изучить повадки кошек. Он прыгнул сразу же, не дав Пантере даже этой секунды.

Увидев Пантеру, наблюдающую за ежами, Мико хотела позвать её, но тут из-за кустов вышел Изгой. Кошка рванулась к подруге, так как знала, чем это может закончиться. Она успела в последний миг. Бросившись с забора, Мико ударила пса прямо в прыжке – и сбила его с намеченной траектории. Вместо Пантеры зубы Изгоя схватили воздух. Мико успела увидеть, как Пантера взлетела на забор. А потом волна боли накрыла её. Зубы Изгоя всё сильнее вонзались в тело, и мир всё сильнее расплывался перед глазами. Последнее, что увидела Мико, было большое чёрное пятно, летящее ей навстречу. Потом тьма поглотила её.

– Мико… Мико, ты слышишь меня? – Пантера склонилась к уху неподвижно лежащей кошки. – Не умирай! Прошу тебя! – Слёзы капали в пыль и превращались в маленькие грязные комочки. – Не… не уходи! Всё будет хорошо. Ты выздоровеешь, и мы снова… будет гулять, как раньше.

За спиной Пантеры раздавались хрипы, но она не оборачивалась.

– Ты не можешь уйти! Ты ещё не увидела своих братьев. Помнишь, ты говорила мне? Мы найдём их. Я обещаю тебе. Я клянусь! Только не умирай!!!

…Боли больше не было. Было легко и спокойно. Мико смотрела на плачущую Пантеру и на Графа, сидящего рядом. Тело Изгоя лежало немного дальше. Кошка подошла к подруге, чтобы сказать, что не нужно плакать, что с ней всё в порядке – и увидела своё тело. Она всё поняла. Раньше Мико часто слушала беседы людей и знала, что это значит. «Я умерла», – подумала она. Но ни грусти, ни страха не было. Было только спокойствие и радость. И тут, несмотря на ясный день, стало ещё светлее. Как будто у Мико за спиной взошло ещё одно солнце. Она обернулась.

Там, где раньше стоял забор, раскинулся большой луг – до самого горизонта. С левой стороны был виден лес, вдали стояли несколько избушек. Дул лёгкий ветерок, по траве будто бы волны пробегали, а в воздухе, напоенным лёгким запахом кошачьей мяты, порхали бабочки. Прямо на границе, где начинался луг, сидела Кошка. От неё шёл Свет. Вернее, она сама была словно соткана из света и пламени. Несмотря на то, что Мико никогда не видела этой Кошки, она сразу узнала её.

Сотни и тысячи мыслей в мгновенье пронеслись у неё в голове, но произнесла она только одно слово: «Мама». Кошка улыбнулась: «Вот мы и встретились»…

Радость переполняла Мико, но она боялась, что, если закрыть глаза, мама исчезнет.

– Это я, родная, и не переживай, я не исчезну, – мать словно читала её мысли.

– Это то место, о котором говорили люди? Я слышала…

Теперь Мико совершенно не боялась, что с ней будет дальше – ведь мама рядом.

– Нет, милая, – опять улыбнулась Кошка, – это только отражение, тень того места, куда зовут всех. Но ты туда сейчас не попадёшь. – Кошка ласково посмотрела на дочь. — Твой путь ещё не окончен.

– То есть… я, останусь? – Мико растеряно оглянулась и с удивлением заметила, что там, с другой стороны, уже вечер. И Пантеры с Графом уже нет. И её тела тоже нет. Осталось только тело Изгоя. Жалость наполнила сердце Мико. Ей хотелось, чтобы он снова стал тем, кем был раньше. До того ужасного дня.

– А где же он, мама? Почему его нет здесь?

Кошка посмотрела на тело Изгоя.

– Его путь сюда будет намного труднее твоего. Он дойдёт, если сможет освободиться от ненависти, которая его не пускает. — Кошка перевела взгляд на Мико. – А сейчас тебе пора, доченька.

– Так скоро? Но, мама…

– Не бойся, родная, придёт время, и мы встретимся вновь.

Луг и Кошка, сидящая на границе, стали отдаляться. И последнее, что услышала Мико, было: «Передай Чернышу, Баюну и Валору, что я люблю их – всех вас».

– …сли через… …дней… …ждать… что мог… …деяться…

Сквозь завесу боли доносились обрывки фраз. Тело не слушалось. Глаза не открывались. Всё, что можно было делать сейчас – терпеть эту боль. Главное – не забыть. Только бы не забыть!

…Ветеринар говорил, что следующие двое суток будут решающими. Остаётся только ждать. Взрослые слушали, изредка кивая и уточняя. Глава семейства спрашивал, могут ли они сделать что-то ещё. Рука матери от волнения бессознательно сжимала плечо дочери. Девочка, изо всех сил сдерживая слёзы, осторожно гладила забинтованное тело своей любимицы.

Эпилог

Новое начало

Её разбудило голодное урчание в животе. Открыв глаза, кошка, как обычно, увидела только стены бумажной коробки. На мягкой подстилке мирно посапывали двое её братьев. Сестрёнки нигде не было видно. Встав на задние лапки, кошка выглянула из коробки: в нескольких метрах её сестра ловила бабочек.

Её разбудило голодное урчание в животе. Открыв глаза, кошка, как обычно, увидела только стены бумажной коробки. На мягкой подстилке мирно посапывали двое её братьев. Сестрёнки нигде не было видно. Встав на задние лапки, кошка выглянула из коробки: в нескольких метрах её сестра ловила бабочек.

Кошка тоже решила вылезти наружу, но, по молодости, неловко зацепилась за край коробки, упала назад – прямо на спящего брата, а тот ухватил её за хвост.

– Перестань! Больно! – от неожиданности пискнула кошка.

В коробку тут же заглянула кошачья голова белого цвета, но с чёрным левым ухом. Мать залезла в коробку, чтобы покормить малышей. Оба брата (младший тоже проснулся) и сестра сразу же принялись завтракать, а другая сестра, самая старшая из них, запрыгнув в коробку, сразу же засыпала маму вопросами.

– Мам, а Пантера сегодня придёт? Я хочу, чтобы она ещё раз рассказала про нашу семью. Она ведь придёт, мам? Да?

– Дай ей отдохнуть, прыткая ты наша. Она только вчера приехала из города. И вы только вчера познакомились.

– Но она такая красивая, и так интересно рассказывает! И еще скажи, мам, а мы увидим твоих братьев?

– Поешь лучше, – с улыбкой сказала Мико, – увидишь, увидишь, не торопись.

– Вот здорово! А папа где?

– Папа занят. Он общается с Графом и вернётся позже. Да-да, – быстро сказала Мико, видя, что у дочери готовы новые вопросы, – познакомишься и с Графом тоже. Только сначала поешь. В кого же ты такая бойкая?

Наконец старшая дочь успокоилась и тоже принялась завтракать. В коробке стало тихо. Глядя на бумажные стены, Мико вспомнила ящик, о котором рассказал ей Черныш. Спустя годы, семья всё-таки соединилась. Это была замечательная и очень трогательная встреча. Плакала даже Пантера, сидя рядом с ними. А сколько хотелось рассказать… Но теперь всё в порядке. Теперь, пусть и не так часто, они могут видеться, разговаривать, поддерживать друг друга. Ведь они – семья.

…Котята продолжали есть. Мико смотрела на них и думала: «Какие же вы замечательные, мои маленькие ангелочки. Как же я вас люблю. Я люблю...».

Роман Горбунов

Фотографии Татьяны Виноградовой

и Натальи Комаровой

Справка-45 об авторе

Роман Горбунов. Логик, интроверт, интуит; чуть-чуть мизантроп, максималист, эскапист. Любит и ценит: простоту, искренность, прямоту. Не любит: лицемерие, шаблонность мышления, непоследовательность. Характер нордический, не женат.

Роман Горбунов. Логик, интроверт, интуит; чуть-чуть мизантроп, максималист, эскапист. Любит и ценит: простоту, искренность, прямоту. Не любит: лицемерие, шаблонность мышления, непоследовательность. Характер нордический, не женат.

Родился на Украине, почти в её центре, примерно за четыре года до взрыва Чернобыля. Сначала окончил девятилетку, а вместе с ней и музыкальную школу. Потом в другой школе добил ещё два класса, а уже после ушёл в институт, именуемый ХАИ. После получения диплома сменил несколько работ (все работы, конечно же, не по специальности). И вернулся в родной город. Продолжение следует...

|

|

Кто кончил жизнь трагически... Андрей Вознесенский. Лирика (Возвращаюсь к прошлым публикациям) |

Фильм снимался к 75-летию поэта. Получился же почти реквием, ввиду чего фильм сложно было показывать при жизни поэта.

Несмотря на немощное состояние великого поэта, который нашептывает строки своих новых стихов, в нем видна глубина мысли, переосмысление личного прожитого и переживаемого страной.

|

|

Кино, которое я смотрю... ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД ( (4 серии) (2006) |

Выпущено: Россия, Беларусь

Выпущено: Россия, Беларусь

Год выхода: 2006

Жанр: боевик, военный, история

Режиссер: Зиновий Ройзман

В ролях: Андрей Панин, Андрей Соколов, Екатерина Редникова, Марина Александрова, Иван Кокорин, Денис Никифоров, Олег Корчиков, Анатолий Кот, Александр Тютин, Игорь Сигов

Напряженные события картины отсылают к первым дням Великой Отечественной войны, когда на помощь русским военным частям, попавшим в окружение, был отправлен мощный суперсовременный бронепоезд. Но бронепоезд захвачен немцами и бойцы идут на смертельный риск, чтобы отбить бронепоезд и вернуть последнюю надежду на спасение своих близких и собственной жизни.

|

|

Глаз Божий (2012) |

Название: Глаз Божий

Название: Глаз Божий

Длительность: ∞ мин.

Рубрики: Документальный, Отечественные

Год: 2012

Производство: Россия

Режиссёр: Иван Скворцов, Сергей Нурмамед

Актёр: Владимир Этуш, Игорь Кваша, Владимир Познер, Петр Налич, Владимир Зайцев, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Валерий Магдьяш, Роман Кузнеченко, Андрей Курилов, Татьяна Яковенко, Марина Зудина, Раиса Рязанова, Леонид Парфёнов, Олег Табаков

Описание: Фильм Леонида Парфенова к 100-летию Государственного музея Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. С Пушкинским музеем связаны многие исторические события в жизни российской культуры, вехи. Взять хотя бы «визит Джоконды» или приезд Марка Шагала (он проделал путь из Франции в Москву для того, чтобы посмотреть на лучшее собрание работ основоположника нового искусства... француза Анри Матисса), или музыкально-изобразительный фестиваль «Декабрьские вечера», организованный Святославом Рихтером, или вызвавшую гигантский ажиотаж выставку «Москва — Париж». «От природы у русских на красоту взгляд европейский. Иван Цветаев, поповский сын из деревни во Владимировской губернии, основал нынешний Музей изобразительных искусств, сетуя: „Несчастная мы страна! У нас своей античности нет!“ Чтобы следующие „иваны“ из деревень знали, что мы тоже из европейского культурного корня, Цветаев собрал богатейшую коллекцию слепков от Древних Афин до флорентийского Возрождения. А купеческие сыновья Иван Морозов и Сергей Щукин оказались первыми ценителями авангарда — от них у нас роскошные собрания Гогена, Матисса, Сезанна, Пикассо. О них, об этой традиции и о том, как она выживала во времена гонений — наш фильм». (Л. Парфенов). Памятные исторические сцены воссозданы на экране благодаря именитым актерам, а мировые шедевры в буквальном смысле слова оживают в попытке передать зрителю то впечатление, которое они производили на своих самых первых покупателей — русских меценатов, сумевших увидеть в них сто лет назад то, что мало кто видел.

Сценарий: Леонид Парфёнов

|

|

Любопытный материал... (Возвращаюсь к теме) Любопытные факты о математике |

Любопытные факты о математике

Сегодня, мы поделимся с вами интересными и необычными фактами из мира этой серьезной науки. Место для несерьезного или просто увлекательного, найдется в любой точной науке. Главное, желание отыскать это…

Английский математик Абрахам де Муавр в престарелом возрасте однажды обнаружил, что продолжительность его сна растёт на 15 минут в день. Составив арифметическую прогрессию, он определил дату, когда она достигла бы 24 часов — 27 ноября 1754 года. В этот день он и умер.

Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака «плюс» пишут знак, повторяющий перевёрнутую букву «т».

Подлинность купюры евро можно проверить по её серийному номеру буквы и одиннадцати цифр. Нужно заменить букву на её порядковый номер в английском алфавите, сложить это число с остальными, затем складывать цифры результата, пока не получим одну цифру.

Если эта цифра — 8, то купюра подлинная. Ещё один способ проверки заключается в подобном складывании цифр, но без буквы. Результат из одной буквы и цифры должен соответствовать определённой стране, так как евро печатают в разных странах. Например, для Германии это X2.

Слово «алгебра» одинаково звучит на всех языках мира. Оно – арабского происхождения, и ввел его в обиход великий математик Средней Азии конца 8 – начала 9 века Махаммед ибн Муса аль-Хорезми. Его математический трактат назывался «Альджебр валь мукабала», от первого слова которого и произошло международное название науки – алгебра.

Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое — математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер.

Треугольник Рело — это геометрическая фигура, образованная пересечением трёх равных кругов радиуса a с центрами в вершинах равностороннего треугольника со стороной a. Сверло, сделанное на основе треугольника Рело, позволяет сверлить квадратные отверстия (с неточностью в 2%).

В русской математической литературе ноль не является натуральным числом, а в западной, наоборот, принадлежит ко множеству натуральных чисел.

Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике, над которыми бились многие учёные.

Сумма всех чисел на рулетке в казино равняется числу дьявола — 666.

В штате Индиана в 1897 году был выпущен билль, законодательно устанавливающий значение числа Пи равным 3,2. Данный билль не стал законом благодаря своевременному вмешательству профессора университета.

Софья Ковалевская познакомилась с математикой в раннем детстве, когда на её комнату не хватило обоев, вместо которых были наклеены листы с лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении.

Чтобы получить возможность заниматься наукой, Софье Ковалевской пришлось заключить фиктивный брак и уехать из России. В то время российские университеты просто не принимали женщин, а чтобы эмигрировать, девушка должна была иметь согласие отца или мужа. Так как отец Софьи был категорически против, она вышла замуж за молодого учёного Владимира Ковалевского. Хотя в итоге их брак стал фактическим, и у них родилась дочь.

Используемая нами десятичная система счисления возникла по причине того, что у человека на руках 10 пальцев. Способность к абстрактному счёту появилась у людей не сразу, а использовать для счёта именно пальцы оказалось удобнее всего. Цивилизация майя и независимо от них чукчи исторически использовали двадцатичную систему счисления, применяя пальцы не только рук, но и ног. В основе распространённых в древних Шумере и Вавилоне двенадцатеричной и шестидесятиричной систем тоже было использование рук: большим пальцем отсчитывались фаланги других пальцев ладони, число которых равно 12.

Во многих источниках, зачастую с целью ободрения плохо успевающих учеников, встречается утверждение, что Эйнштейн завалил в школе математику или, более того, вообще учился из рук вон плохо по всем предметам. На самом деле всё обстояло не так: Альберт ещё в раннем возрасте начал проявлять талант в математике и знал её далеко за пределами школьной программы.

Позднее Эйнштейн не смог поступить в Швейцарскую высшую политехническую школу Цюриха, показав высшие результаты по физике и математике, но не добрав нужное количество баллов в других дисциплинах. Подтянув эти предметы, он через год в возрасте 17 лет стал студентом данного заведения.

Одна знакомая дама просила Эйнштейна позвонить ей, но предупредила, что номер ее телефона очень сложно запомнить: — 24-361. Запомнили? Повторите! Удивленный Эйнштейн ответил: — Конечно, запомнил! Две дюжины и 19 в квадрате.

Каждый раз, когда вы перемешиваете колоду, вы создаёте последовательность карт, которая с очень высокой степенью вероятности никогда не существовала во Вселенной. Количество комбинаций в стандартной игральной колоде равно 52!, или 8×1067. Чтобы достичь хотя бы 50% вероятности получить комбинацию второй раз, нужно сделать 9×1033 перемешиваний. А если гипотетически заставить всё население планеты за последние 500 лет непрерывно мешать карты и каждую секунду получать новую колоду, в итоге получится не более 1020 разных последовательностей.

Леонардо да Винчи вывел правило, согласно которому квадрат диаметра ствола дерева равен сумме квадратов диаметров ветвей, взятых на общей фиксированной высоте. Более поздние исследования подтвердили его с одним лишь отличием — степень в формуле необязательно равняется 2, а лежит в пределах от 1,8 до 2,3. Традиционно считалось, что эта закономерность объясняется тем, что у дерева с такой структурой оптимальный механизм снабжения веток питательными веществами. Однако в 2010 году американский физик Кристоф Эллой нашёл более простое механическое объяснение феномену: если рассматривать дерево как фрактал, то закон Леонардо минимизирует вероятность слома веток под воздействием ветра.

Муравьи способны объяснять друг другу путь к пище, умеют считать и выполнять простейшие арифметические действия. Например, когда муравей-разведчик находит еду в специально сконструированном лабиринте, он возвращается и объясняет, как пройти к ней, другим муравьям.

Если в это время заменить лабиринт на аналогичный, то есть убрать феромоновый след, сородичи разведчика все равно найдут пищу. В другом эксперименте разведчик ищет в лабиринте из многих одинаковых ответвлений, и после его объяснений другие насекомые сразу бегут к обозначенному ответвлению. А если сначала приучить разведчика к тому, что пища с большей вероятностью будет находиться в 10, 20 и так далее ответвлениях, муравьи принимают их за базовые и начинают ориентироваться, прибавляя или отнимая от них нужное число, то есть используют систему, аналогичную римским цифрам.

В феврале 1992 года состоялся розыгрыш лотереи Вирджинии «6 из 44», где джек-пот составлял 27 миллионов долларов. Число всех возможных комбинаций в таком виде лотереи было чуть выше 7 миллионов, а каждый билет стоил 1 доллар. Предприимчивые люди из Австралии создали фонд, собрав по 3 тысячи долларов от 2500 человек, купили нужное число бланков и вручную заполнили их различными комбинациями цифр, получив после выплаты налогов тройную прибыль.

Стивен Хокинг — один из крупнейших физиков-теоретиков и популяризатор науки. В рассказе о себе Хокинг упомянул, что стал профессором математики, не получая никакого математического образования со времён средней школы. Когда Хокинг начал преподавать математику в Оксфорде, он читал учебник, опережая собственных студентов на две недели.

Лабораторные исследования показали, что пчёлы умеют выбирать оптимальный маршрут. После локализации расставленных в разных местах цветков пчела совершает облёт и возвращается обратно таким образом, что итоговый путь оказывается наикратчайшим. Таким образом, эти насекомые эффективно справляются с классической «задачей коммивояжёра» из информатики, на решение которой современные компьютеры, в зависимости от количества точек, могут тратить не один день.

Существует математический закон Бенфорда, который гласит, что распределение первых цифр в числах каких-либо наборов данных из реального мира неравномерно. Цифры от 1 до 4 в таких наборах (а именно статистика рождаемости или смертности, номера домов и т.п.) на первой позиции встречаются гораздо чаще, чем цифры от 5 до 9. Практическое применение этого закона заключается в том, что по нему можно проверять на достоверность бухгалтерские и финансовые данные, результаты выборов и многое другое. В некоторых штатах США несоответствие данных закону Бенфорда даже является формальной уликой в суде.

Известно много притч о том, как один человек предлагает другому расплатиться с ним за некоторую услугу следующим образом: на первую клетку шахматной доски тот положит одно рисовое зёрнышко, на вторую — два и так далее: на каждую следующую клетку вдвое больше, чем на предыдущую. В результате тот, кто расплачивается таким образом, непременно разоряется. Это неудивительно: подсчитано, что общий вес риса составит более 460 миллиардов тонн

У числа Пи есть два неофициальных праздника. Первый — 14 марта, потому что этот день в Америке записывается как 3.14. Второй — 22 июля, которое в европейском формате записывается 22/7, а значение такой дроби является достаточно популярным приближённым значением числа Пи.

Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике, над которыми бились многие учёные.

Среди всех фигур, с одинаковым периметром, у круга будет самая большая площадь. И наоборот, среди всех фигур с одинаковой площадью, у круга будет самый маленький периметр.

На самом деле, миг – это единица времени, которая длится примерно сотую долю секунды.

Рене Декарт в 1637 году ввел в математику термины «действительное число» и «мнимое число».

Пирог можно разрезать на восемь равных частей тремя касаниями ножа. Причем, существует два способа сделать это.

В группе, где находится 23 или более человек, вероятность, что день рождения двух из них совпадет, превышает 50 процентов, а в группе 60 человек и более такая вероятность - около 99 процентов.

Если умножить ваш возраст на 7, затем умножить на 1443, то результатом будет ваш возраст написанный три раза подряд.

В математике существуют: теория кос, теория игр и теория узлов.

Ноль "0" – единственное число, которое невозможно написать римскими цифрами.

Максимальное число, которое можно записать римскими цифрами, не нарушая правил Шварцмана (правил записи римских цифр) - 3999 (MMMCMXCIX) - больше трех цифр подряд писать нельзя

Знак равенства «=» впервые применил британец Роберт Рекорд в 1557-м году. Он писал, что нет на свете более одинаковых предметов, чем два равных и параллельных отрезка.

Сумма всех чисел от одного до ста равняется 5050.

В тайванском городе Тайбэй жителям разрешено упускать цифру четыре, поскольку на китайском языке слово это звучит тождественно слову «смерть». По этой причине во многих зданиях города четвертый этаж отсутствует.

Число тринадцать, предположительно, стало считаться несчастливым из-за библейского сказания о Тайной Вечери, где присутствовало именно тринадцать человек. Причем тринадцатым был Иуда Искариот.

Малоизвестный математик из Британии посвятил большую часть жизни изучению законов логики. Звали его Чарльз Лютвидж Доджсон. Имя это известно не такому большому количеству людей, зато известен псевдоним, под которым он писал свои литературные шедевры - Льюис Кэрролл.

Гречанка Гепатия считается первой женщиной-математиком в истории. Жила она в IV-V веках в египетской Александрии.

Результаты недавно проведенного исследования свидетельствуют, что в областях знаний, где доминируют мужчины, слабый пол стремится завуалировать типично женские качества, чтобы выглядеть более убедительно. Например, женщины-математики предпочитают обходиться без макияжа.

Знаете ли вы, что одна из кривых линий называется «Локон Аньезе» в честь первой в мире женщины-профессора математики Марии Гаэтано Аньезе?

Лермонтов, будучи разностороннее талантливым человеком, помимо литературного творчества был хорошим художником и любил математику. Элементы высшей математики, аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального исчисления увлекали Лермонтова в течении всей его жизни. Он всегда возил с собой учебник математики французского автора Безу.

В 18 веке популярностью пользовался шахматный автомат венгерского механика Вольфганга фон Кемпелена, который показывал свою машину при австрийском и русском дворах, а затем демонстрировал публично в Париже и Лондоне. Наполеон I играл с этим автоматом, уверенный, что меряется силами с машиной. В действительности ни одна шахматная машина не действовала автоматически. Внутри прятался искусный живой шахматист, который и двигал фигуры. В середине прошлого века знаменитый автомат попал в Америку и кончил там свое существование во время пожара в Филадельфии.

В шахматной партии из 40 ходов количество вариантов развития игры может превышать количество атомов в космическом пространстве. Ведь всего возможно огромное количество вариантов – 1,5 на 10 в 128-й степени.

Наполеон Бонапарт писал математические труды. А один геометрический факт называется «Задача Наполеона»

Листья на ветке растения всегда располагаются в строгом порядке, отстоя друг от друга на определённый угол по или против часовой стрелки. Величина угла разная у различных растений, но её всегда можно описать дробью, в числителе и знаменателе которой — числа из ряда Фибоначчи. Например, у бука этот угол равен 1/3, или 120°, у дуба и абрикоса — 2/5, у груши и тополя — 3/8, у ивы и миндаля — 5/13 и т.д. Такое расположение позволяет листьям наиболее эффективно получать влагу и солнечный свет.

На Руси в старину использовались в качестве единиц измерения объёма ведро (около 12 л), штоф (десятая часть ведра). В США, Англии и других странах используются баррель (около 159 л), галлон (около 4 л), бушель (около 36 л), пинта (от 470 до 568 кубических сантиметров).

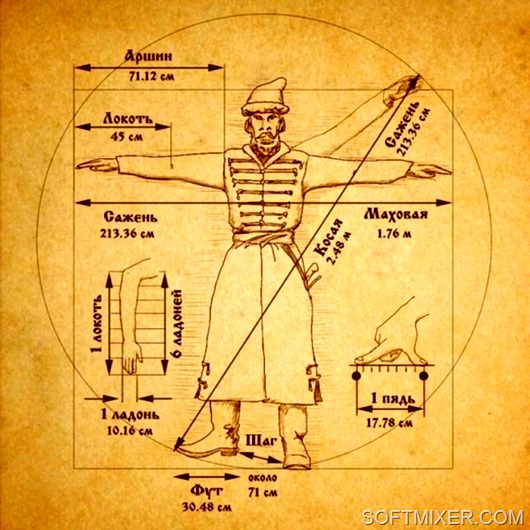

Малые старинные русские меры длины — пядь и локоть.

Пядь — это расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами руки при их наибольшем удалении (размер пяди колебался от 19 см до 23 см). Говорят «Не отдать ни пяди земли», подразумевая не отдать, не уступить даже самой малой части своей земли. Об очень умном человеке говорят: «Семи пядей во лбу».

Локоть — это расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба (размер локтя колебался в пределах от 38 см до 46 см и соответствовал двум пядям). Сохранилась поговорка: «Сам с ноготок, а борода с локоток».

Квадратные уравнения были созданы в XI веке в Индии. Самым большим числом, используемым в Индии, было 10 в 53-ей степени, в то время как, греки и римляне оперировали только числами в 6-ой степени.

Вероятно все замечали на себе и на окружающих, что среди цифр есть излюбленные, к которым мы питаем особенное пристрастие. Мы, например, очень любим «круглые числа», т. е. оканчивающиеся на 0 или 5. Пристрастие к определенным числам, предпочтение их другим, заложено в человеческой натуре гораздо глубже, чем обыкновенно думают. В этом отношении сходятся вкусы не только европейцев и их предков, напр., древних римлян, — но даже первобытных народов других частей света.

При каждой переписи населения обычно наблюдается чрезмерное обилие людей, возраст которых оканчивается на 5 или на 0; их гораздо больше, чем должно бы быть. Причина кроется, конечно, в том, что люди не помнят, твердо, сколько им лет и, показывая возраст, невольно «округляют» годы. Замечательно, что подобное же преобладание «круглых» возрастов наблюдается и на могильных памятниках древних римлян.

Мы считаем отрицательные числа чем-то естественным, но так было далеко не всегда.

Впервые отрицательные числа были узаконены в Китае в III веке, но использовались лишь для исключительных случаев, так как считались, в общем, бесмыссленными. Чуть позднее отрицательные числа стали использоваться в Индии для обозначения долгов, но западнее они не прижились – знаменитый Диофант Александрийский утверждал, что уравнение 4x+20=0 – абсурдно.

В Европе отрицательные числа появились благодаря Леонардо Пизанскому (Фибоначчи), который тоже ввёл его для решения финансовых задач с долгами – в 1202 году он впервые использовал отрицательные числа для подсчёта своих убытков.

Тем не менее до XVII века отрицательные числа были “в загоне” и даже в XVII веке знаменитый математик Блез Паскаль утверждал, что 0-4=0 ибо нет такого числа, которое может быть меньше ничего, а вплоть до XIX века математики часто отбрасывали в своих вычислениях отрицательные числа, считая их бессмысленными…

Первыми «вычислительными устройствами», которыми пользовались в древности люди, были пальцы рук и камешки. Позднее появились бирки с зарубками и верёвки с узелками. В Древнем Египте и Древней Греции задолго до нашей эры использовали абак – доску с полосками, по которым продвигались камешки. Это было первое устройство, специально предназначенное для вычислений. Со временем абак совершенствовали – в римском абаке камешки или шарики передвигались по желобкам. Абак просуществовал до 18 века, когда его заменили письменные вычисления. Русский абак – счёты появились в 16 веке. Ими пользуются и в наши дни. Большое преимущество русских счётов в том, что они основаны на десятичной системе счисления, а не на пятеричной, как все остальные абаки.

Самый древний математический труд был найден в Свазиленде – кость бабуина с выбитыми чёрточками (кость из Лембобо), которые предположительно были результатом какого-то вычисления. Возраст кости – 37 тысяч лет.

Во Франции был найден ещё более сложный математический труд – волчья кость, на которой выбиты чёрточки, сгруппированные по пять штук. Возраст кости – около 30 тысяч лет.

Ну и наконец знаменитая кость из Ишанго (Конго) на которой выбиты группы простых чисел. Считается, что кость возникла 18-20 тысяч лет назад.

А вот древнейшим математическим текстом могут считаться вавилонские таблички с кодовым названием Plimpton 322, созданные в 1800-1900 году до нашей эры.

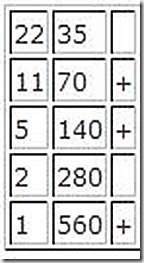

У древних египтян не было таблиц умножения и правил. Тем не менее, умножать они умели и пользовались для этого “компьютерным” способом – разложением чисел в двоичный ряд. Как же они это делали? А вот как:

Например, нужно умножить 22 на 35.

Записываем 22 35

Теперь делим левое число на 2, а правое умножаем на 2. Подчёркиваем справа числа только тогда когда оно делится на 2.

Итак,

А теперь складываем 70+140+560=770

Правильный результат!

Египтяне не знали дробей вроде 2/3 или 3/4. Никаких числителей! Египетские жрецы оперировали лишь с дробями, где числитель был всегда 1 и дробь записывалась так: целое число с овалом над ним. То есть 4 с овалом означало 1/4.

А что же дроби вроде 5/6 ? Египетские математики раскладывали их на дроби с числителем 1. То есть 1/2 + 1/3. То есть 2 и 3 с овалом вверху.

Ну что ж, это просто. 2/7 = 1/7 + 1/7. Отнюдь! Ещё одним правилом египтян было отсутствие в ряду дробей повторяющихся чисел. То есть 2/7 по их мнению было 1/4+1/28.

В общем, непроста была жизнь египетского математика…

http://www.softmixer.com/

|

|

Спаси и сохрани... Потаённые годы Иисуса. Ходил ли Иисус в Индию? (2003) |

В этом фильме впервые будет рассказано о проведенных исследованиях "выпавших" из канонических Евангелий почти 18 лет жизни Иисуса, большую часть которых он провел в Индии. Иисус Христос – величайшая личность, Учитель всего человечества. Как же случилось так, что 18 лет из его жизни выпали из Евангелия и остаются тайной для историков и всех нас, его духовных чад? В этом фильме впервые будет рассказано о том, как теологи трактуют этот факт. В основе фильма лежит история русского журналиста Николая Натовича, который в 1887 году отравился через Персию в Индию, в штат Кашмир и Ладаг. В Ладаге он встретился с тибетским Ламой, который рассказал ему, что в монастыре хранятся 63 манускрипта с описанием жизни святого Иссы.

В этом фильме впервые будет рассказано о проведенных исследованиях "выпавших" из канонических Евангелий почти 18 лет жизни Иисуса, большую часть которых он провел в Индии. Иисус Христос – величайшая личность, Учитель всего человечества. Как же случилось так, что 18 лет из его жизни выпали из Евангелия и остаются тайной для историков и всех нас, его духовных чад? В этом фильме впервые будет рассказано о том, как теологи трактуют этот факт. В основе фильма лежит история русского журналиста Николая Натовича, который в 1887 году отравился через Персию в Индию, в штат Кашмир и Ладаг. В Ладаге он встретился с тибетским Ламой, который рассказал ему, что в монастыре хранятся 63 манускрипта с описанием жизни святого Иссы.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Спаси и сохрани... Тайна пасхального шедевра: "Поцелуй Иуды" Караваджо / The private Life on an Easter Masterpiece. The Taking of Christ (2010) ВВС. |

Картина «Поцелуй Иуды» широко известна благодаря ряду cохранившихся копий, однако оригинал был утерян более двухсот лет назад.

Картина «Поцелуй Иуды» широко известна благодаря ряду cохранившихся копий, однако оригинал был утерян более двухсот лет назад.

В 1990 году иезуитские монахи из монастыря Святого Игнатия в Дублине обратились в Национальную галерею по вопросу реставрации картины, которая провисела в монастыре 60 лет. Реставратор мгновенно узнал знаменитый пасхальный сюжет, но что именно смогло убедить экспертов в том, что это полотно не является очередной копией?

Фильм прослеживает историю пропавшего шедевра Караваджо и рассказывает, как получилось, что он так долго пребывал в безвестности.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Кино, которое я смотрю... ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ (1962) |

Название: Человек-амфибия

Название: Человек-амфибия

(По роману Александра Беляева)

Год: 1961

Страна: СССР

Режиссер: Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский

Жанр: Мелодрамы, Русские, Фантастические

Время: 01:32:29

В главных ролях: Владимир Коренев, Анастасия Вертинская, Михаил Козаков, Николай Симонов, Владлен Давыдов, Анатолий Смиранин, А. Антонян, Валерий Кудряшов, Николай Кузьмин, Михаил Медведев

Сюжет фильма: аргентинскому хирургу Сальватору однажды принесли умирающего мальчика, у которого были очень слабы легкие. Хирург, чтобы спасти ребенка, пересаживает ему жабры молодой акулы. В результате этого, мальчик выжил, более того, он теперь много времени должен проводить под водой, поскольку на суши его состояние ухудшалось. Сальватор оставил ребенка себе, воспитал и вырастил его, как родного. Вот в результат такого медицинского эксперимента на свете появился новый человек-рыба по имени Ихтиандр. Прошли годы, мальчик вырос, он живет с Сальватором, плавает в океане, но остаться без внимания людей ему не удается. Ихтиандра видели рыбаки, ловцы жемчуга. Люди уже начали говорить о морском дьяволе, который живет в океане. И теперь ловцы жемчуга бояться нырять, а рыбаки ловить рыбу…

Далее - большой материал об Александре Беляеве (стр.138)

Фильмы онлайн

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Кто кончил жизнь трагически... Александр Беляев. Бунт Ихтиандра |

Беляев Александр Романович

Писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы

Александр Беляев родился 16 марта 1884 года в Смоленске, в семье священника.

В семье Беляевых кроме Александра было ещё двое детей, но его сестра Нина умерла в детве от саркомы, а брат Василий, студент ветеринарного института, утонул, катаясь на лодке. Родители Беляева были людьми глубоко верующими, часто помогали бедным родственникам и богомольцам, и у них в доме всегда было много народа. В детстве Александр рос непоседой, любил всевозможные розыгрыши и шутки. В играх и увлечениях мальчик был необуздан, поэтому родители старались приучить его к порядку и серьезному отношению к делам. Следствием одной из его шалостей стала серьезная травма глаза, что привело к ухудшению зрения.

По желанию отца Александра отдали учиться в духовную семинарию, которую он окончил в 1901 году. В год окончания семинарии он изобрел стереоскопический проекционный фонарь, но о его изобретении знали только друзья и близкие. Двадцать лет спустя проектор аналогичной конструкции был изобретен и запатентован в США.

Продолжать свое духовное образование Беляев не захотел, а для учебы в других высших заведениях необходимы были средства, поэтому он подписал контракт с театром смоленского Народного дома на зимний период 1901-02 годов, так как еще в пятом классе семинарии Александр решил, что станет профессиональным артистом или поступит в какое-либо высшее учебное заведение России. В театр он был влюблен беззаветно, играл роли в домашних спектаклях, пробовал свои силы в режиссуре, делал декорации, был костюмером. В Народном доме Беляев сыграл роли в таких пьесах как «Безумные ночи», «Соколы и вороны», «Преступление и наказание», «Два подростка», «Картежник», «Ревизор», «Трильби», «Лес», «Нищие духом», «Бешеные деньги», «Воровка детей» и в других постановках.

Спектакли давались два раза в неделю, и семнадцатилетнему Александру приходилось играть большое количество ролей. Как-то в Смоленск приехала на гастроли столичная труппа под руководством Станиславского, и Беляеву довелось сыграть роль в одном из спектаклей труппы после того, как один из столичных актеров заболел, и великий режиссер пригласил заменить этого актера Беляева. Александр с ролью справился, и Станиславский прочил ему блестящую карьеру. Позже дочь Светлана Беляева рассказывала о своем отце: «Отец играл на рояле и на скрипке (один сезон выступал даже в оркестре цирка), хорошо рисовал, лепил. Еще школьником он пытался создать свой театр, где был режиссером, художником (рисовал декорации) и артистом. Став студентом Ярославского лицея, собрал любительскую труппу. Однажды, во время приезда в Смоленск столичной труппы под руководством К. Станиславского, отцу удалось заменить заболевшего артиста в нескольких спектаклях. Успех был таким, что Станиславский предложил ему остаться в труппе, но Александр Романович почему-то отказался. У него был удивительный дар привлекать к себе людей. Когда он жил один, то часто устраивал у себя вечера, на которых был главным действующим лицом - декламировал, играл на рояле».

В конце февраля 1902 года актеры разъехались по другим провинциальным городам. Беляев же сел за латынь, русскую и общую историю для того, чтобы экзаменоваться в Демидовский юридический лицей в Ярославле, существовавший на правах университета. Александр в то время решил стать юристом и наперекор воле отца поступил в лицей. Одновременно он учился в консерватории по классу скрипки, но вскоре на семью Беляевых обрушилось горе – умер отец Александра. Еще не доучившийся Александр Беляев остался без средств к существованию и стал зарабатывать себе на жизнь и учебу тем, что давал уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в оркестре цирка и занимался журналистикой.

После окончания Демидовского лицея Беляев получил должность частного поверенного в Смоленске и вскоре стал юристом. У него появилась постоянная клиентура, выросли материальные возможности, он смог снять и обставить хорошую квартиру, приобрести неплохую коллекцию картин, собрать большую библиотеку. Он часто тратил заработанные деньги на путешествия и отправлялся за границу, побывал во Франции и Италии, посетил Венецию. Из воспоминаний Светланы Беляевой: «Однажды его пригласили защитником по делу об убийстве. Процесс был почти копией знаменитого «дела Бейлиса»: еврея обвиняли в ритуальном убийстве русского ребенка с целью приготовления мацы на его крови. Отец решил построить защиту на цитировании текстов из Торы и Талмуда, по которым суд должен был понять, что никаких подобных указаний там просто нет. Для этого он нашел человека, знающего древнееврейский язык. Потрудиться пришлось немало, они вместе сделали дословный перевод нужных отрывков, которые зачитывались на заседании суда. Доказательства были столь убедительны, что обвиняемого оправдали и освободили в зале суда. Процесс наделал много шума, в газетах писали статьи о блестящей защите, а на улице с отцом постоянно раскланивались. Ему прочили блестящее юридическое будущее, но он все больше увлекался литературной деятельностью, и в результате занятие это стало его единственным средством к существованию».

В 1914 году Беляев оставил юриспруденцию и посвятил себя театру и литературе. В этом году он дебютировал не только как режиссер в театре, участвуя в постановке оперы Григорьева «Спящая царевна», но и опубликовал свою первую художественную книгу (до этого были лишь репортажи, рецензии, заметки) – детскую пьесу-сказку в четырех действиях «Бабушка Мойра». Эта пьеса была опубликована в седьмом номере московского детского журнала «Проталинка», где еще с марта месяца Беляев значился среди сотрудников.

Беляев занялся журналистской деятельностью, сотрудничал с газетой «Смоленский вестник», в которой через год стал редактором. Он также являлся членом Глинкинского музыкального кружка, Смоленского симфонического общества и Общества любителей изящных искусств. Он побывал в Москве, где пробовался у Станиславского, но в тридцать пять лет заболел плевритом. Лечение оказалось неудачным – у него развился паралич ног и туберкулез позвоночника. Болезнь протекала очень тяжело. Супруга Вера его покинула, сказав, что она не для того выходила замуж, чтобы ухаживать за больным мужем. В поисках специалистов, которые бы могли ему помочь, Беляев с матерью и старой няней попал в Ялту и там, в больнице, будучи тяжелым лежачим больным, он впервые взялся за перо и начал писать стихи. Постепенно наступило некоторое улучшение. Несмотря на это 4 года Александр Беляев пролежал в гипсе.

Один случай того времени навел его на мысль о создании первого научно-фантастического произведения – рассказе «Голова профессора Доуэля». Однажды в комнату, где лежал неподвижный Беляев, влетело насекомое, за которым он мог следить только одними глазами. Оно постепенно подбиралось к лицу. Больной и неподвижный Беляев ничего не мог сделать, а лишь, сцепив зубы, ждал пока оно проползет ото лба к подбородку (в рассказе жук лез по голове Доуэля наоборот: от подбородка вверх, ко лбу), чтобы затем взлететь и умчаться навстречу лету и теплу. Это было страшное время для будущего писателя. «Я переживал ощущение головы без тела», – написал он позже. Об этом же случае рассказывала дочь писателя Светлана Беляева: «Так, идея романа «Голова профессора Доуэля» возникла, когда он первый раз лежал в гипсе. Весь его мир ограничивался стенами палаты и расстоянием протянутой руки. А однажды, когда ему на нос села муха, он вдруг подумал о том, что если бы у него была только одна голова, он не смог бы прогнать даже эту муху... И хотя роман «Голова профессора Доуэля» написан много лет спустя, в нем ожила муха, севшая на отрезанную голову... А идея романа «Человек-амфибия» была позаимствована из короткой газетной заметки, в которой говорилось о суде над доктором Сальватором, который делал операции больным детям. Благодаря этим операциям суставы становились более подвижными. Но Сальватора обвиняли, что он искажает образ, данный Богом...».

Беляев мужественно выдержал преподнесенное ему судьбой испытание, и во время болезни начал изучать французский, немецкий и английский языки, интересовался медициной, историей, биологией и техникой. Двигаться он не мог, но некоторые идеи его будущих романов пришли к нему во время неподвижности. Позже его дочь рассказывала: «Заболев и оказавшись в вынужденной изоляции, отец испытывал недостаток общения и всегда радовался любому посетителю. Его привлекали люди с интересной судьбой, их увлечения и необычные изобретения».

Весной 1919 года от голода умерла его мать Надежда Васильевна, а сам больной Беляев, в гипсе и с высокой температурой даже не мог проводить ее на кладбище. Только в 1921 году он смог сделать свои первые шаги благодаря не только своей силе воли, но и в результате любви к работавшей в городской библиотеке Маргарите Константиновне Магнушевской. Чуть позже он, подобно Артуру Доуэлю, предложил ей в зеркале увидеть его невесту, на которой он готов жениться, если получит согласие.

Летом 1922 года Беляеву удалось попасть в Гаспру в дом отдыха для ученых и писателей. Там ему сделали целлулоидный корсет, и он смог встать с постели. Этот ортопедический корсет стал его постоянным спутником до конца его жизни, так как болезнь до самой его кончины то отступала, то опять приковывала его на несколько месяцев к постели. Чтобы прожить, необходимо было работать. Его жизненный путь в то время описывала дочь Светлана Беляева: «Изначально он выбрал специальность юриста, но, несмотря на успешно выигрываемые дела и приобретенную известность хорошего адвоката в Смоленске, очень скоро почувствовал, что это не его стезя. Мама рассказывала, что, когда они жили в Ялте, ее брат, работавший в милиции, помог устроиться ему на должность инспектора уголовного розыска. Но отец проработал очень недолго. Он вынужден был уйти из-за трудной обстановки. Один из сотрудников, бывший матрос, был ярым противником интеллигенции. Он невзлюбил Александра Романовича и иногда рассказывал с восторгом о том, как таких, как отец, ставил «к стеночке». И отец ушел - устроился в городскую библиотеку. Работал он и журналистом, и воспитателем в детском доме, и юрисконсультом, и плановиком-экономистом, но, в конце концов, нашел призвание в литературе. Мне кажется, что он был просто обречен стать писателем-фантастом, так как еще с детства фантазировал как-то по-особенному. Примером тому - его увлечение фотографией. Обычно начинающие фотографы снимают своих домочадцев, друзей, собак, кошек. Александр Романович начал с самого себя - строил разные гримасы, а его друг Коля фотографировал. Однажды отец захотел сделать снимок отрезанной головы, лежащей на блюде. Где-то нашел большой фанерный ящик, выпилил в нем отверстие для головы, вырезал дыру в простыне. Долго пытались отколоть от блюда такой кусок, чтобы в углубление могла войти шея. В войну этот снимок пропал, но я хорошо помню его. На большом блюде, немного набок, лежала человеческая голова с закатившимися глазами и вывалившимся языком. А над ней стоял человек со свирепым и кровожадным выражением лица, готовый вонзить в голову нож и вилку».

В 1922 году Александр Беляев обвенчался в церкви с Маргаритой Магнушевской, а 22 мая 1923 года они узаконили свой брак в ЗАГСе. Чуть позже они переехали в Москву. Сотрудник МИДа Филиппов помог Александру получить работу юрисконсульта в Народном комиссариате почт и телеграфа, где он проработал два года. Но затем жизненные обстоятельства вынудили Беляевых сменить квартиру и поселиться в полуразрушенной квартире в Лялином переулке, где 15 марта 1925 года у них родилась дочь Людмила.

В свободное от работы время Беляев занимался литературой. В 1925 году в газете «Гудок» стал печататься с продолжением его первый рассказ «Голова профессора Доуэля». Позже рассказ был принят журналом «Всемирный следопыт», также Беляев начал сотрудничать с журналом «Вокруг света». В Москве Беляев прожил до 1928 года. За это время им был написан рассказ «Остров погибших кораблей». Через год Беляев написал продолжение к рассказу «Остров Погибших Кораблей», который переработал для издательства «Земля и Фабрика» (в шутку писатель его называл «Труба и могила») в киноповесть.

Идея следующей книги – повести «Последний человек из Атлантиды» была почерпнута писателем из переведенной на русский язык книги француза Роже Девиня «Исчезнувший материк. Атлантида, шестая часть света». Это произведение, рассказывавшее о погибшем острове, было основано на трудах Платона и на собственных гипотезах и домыслах автора. Во французской газете «Фигаро», вырезка из которой находилась в папке у Беляева, сообщалось: «В Париже организовано общество по изучению и эксплуатации (финансовой) Атлантиды». Идеи, оставшиеся у писателя после прочтения этих материалов, легли в основу повести. Сам Беляев о ней писал: «Моя повесть об Атлантиде слишком научна для романа и слишком романтична для науки». Беляев в этой повести описал последние дни мощного государства, погибшего от природного катаклизма небывалых размеров, дополнив картину социальным содержанием.

В пятом номере журнала «Всемирный следопыт» за 1926 год кроме повести «Последний человек из Атлантиды» начал публиковаться рассказ Беляева «Ни жизнь, ни смерть», в котором автор наперекор воззрениям тогдашней науки развивал идеи применения анабиоза. В шестом номере «Всемирного следопыта» было опубликовано сразу три произведения Беляева - продолжение повести «Последний человек из Атлантиды», окончание рассказа «Ни жизнь, ни смерть», а также еще один рассказ под названием «Идеофон», опубликованный под псевдонимом «А.Ром».

В 1926 году в газете «Известия» была напечатана заметка о том, что в Гималаях был обнаружен первобытный человек, после чего вскоре на страницах «Всемирного следопыта» появился рассказ Беляева «Белый дикарь», а в конце года газета «Гудок» начала печатать одно из самых интересных произведений писателя - роман «Властелин мира», главная идея которого состояла в возможности управления большими массами людей благодаря усилению мыслей человека. Этот роман отличался от других, прежде всего тем, что в нем были очень удачно описаны внутренний мир, поступки и чувства героев. Главным действующим лицом романа, основное действие которого происходило в Германии, был ученый-одиночка и изобретатель Людвиг Штирнер. Он находил способ усиливать электромагнитные волны, исходящие от его тела при мышлении и передавать свои мысли на расстояние. Начиная с простых экспериментов с животными, он переводил их на «толпу», постепенно расширяя свое влияние. Беляев героев своего романа взял из реальной жизни. Прототипом главного героя Штирнера был некто Ширер. В 1920-х годах появились сообщения об открытии так называемых «лучей смерти». В прессе сообщалось об «изобретателе» Ширере, который якобы взрывал такими лучами порох и мины, убивал вспышкой крысу, заставил остановиться мотор. Позднее, правда, выяснилось, что все дело было в электропроводах, тайком убивающих крысу и взрывающих снаряды. Прообразом дрессировщика Дугова был клоун-дрессировщик Владимир Леонидович Дуров, создатель знаменитого «Театра зверей». Инженер Качинский также существовал в действительности. Его звали Бернард Бернардович Кажинский и он проводил опыты в области телепатии в 1920-е годы. Тогда же, в 1923 году, в Москве была издана его книга «Передача мыслей. Факторы, создающие возможность возникновения в нервной системе электромагнитных колебаний, излучающихся наружу». Беляев знал и тот факт, что Кажинский свои опыты по телепатии проводил вместе с Владимиром Дуровым над его дрессированными животными. Писатель лишь превратил гипотезу в роман, пусть и фантастический.